En el umbral de la casa, un padre entregaba a su única hija virgen como pago de una deuda imposible. Isabela, de apenas 19 años, mantenía la cabeza baja, temblando como una flor arrancada de raíz. Su vestido sencillo se arrastraba por la tierra, marcando la despedida de su vida inocente. Frente a ella, la carroza del duque de Arencurt esperaba en silencio, como un verdugo paciente. El viento frío de la mañana soplaba fuerte, estremeciendo su cuerpo débil. Don Alonso, con el alma en ruinas, evitaba mirarla a los ojos.

En ese instante sacrificaba lo más puro de su sangre. El duque descendió lentamente de la carroza, vestido con un abrigo oscuro y botas brillantes. Su porte imponente llenaba el aire de respeto y temor, como si el mismo destino hubiera llegado. Sus pasos firmes resonaban en la tierra, marcando la autoridad de un hombre temido. Su rostro, severo y silencioso, ocultaba las marcas de antiguas pérdidas. Isabela lo miró por un momento y sintió frío en el alma. Allí no había ternura, solo la fuerza de quien nunca se doblega.

El silencio entre todos pesaba más que cualquier palabra. Don Alonso tomó la mano de su hija y la empujó hacia el noble con resignación. No había dulzura en ese gesto, solo la desesperación de un hombre acorralado. Sus dedos temblaban, conscientes de la culpa que lo perseguiría para siempre. La virginidad de Isabela se convirtió en moneda de cambio ofrecida como rescate. El duque la recibió con seriedad, sin arrogancia ni compasión visibles. Era un pacto sellado por la necesidad y el dolor.

En aquel instante, la muchacha dejó de pertenecer a su propio destino. Los criados abrieron la puerta de la carroza y un viento helado atravesó la escena. Isabela subió los peldaños de madera con pasos inseguros, como quien camina al sacrificio. Su vestido rozaba el suelo, arrastrando polvo y lágrimas contenidas. Dentro el aire olía a cuero y madera, pesado y opresivo. Cada movimiento marcaba la despedida de la vida conocida. Don Alonso permaneció inmóvil, sepultado en su vergüenza y silencio.

La infancia de su hija quedó enterrada en aquella puerta. Afuera, la transacción se sellaba con un caballo blanco de sangre pura. El animal relinchó con fuerza como si protestara ante la injusticia. Un criado entregó las riendas a don Alonso marcando el precio del acuerdo. El padre aceptó el pago con la amargura de quien recibe cadenas disfrazadas. La blancura del animal contrastaba con la oscuridad de su acto. Vergüenza y alivio se mezclaban en su corazón, pesados como plomo.

Ese era el costo de entregar a su hija virgen a otro hombre. Dentro de la carroza, el silencio era sofocante. Isabela fijaba los ojos en el suelo, aferrándose a la obediencia como única defensa. El duque permanecía callado, observándola con un gesto imposible de leer. El aire se volvía espeso, haciendo que la respiración fuera difícil. Cada movimiento de las ruedas resonaba como martillazos en el alma. El corazón de la joven golpeaba con fuerza, buscando un refugio imposible. Era el comienzo de una vida que no había elegido.

La carroza partió, alejándose de la casa que desaparecía en el horizonte. Isabela contuvo el llanto, aunque la tristeza quemaba dentro de ella. No quería mostrar su dolor, guardando sus lágrimas como último refugio. Los campos pasaban como páginas arrancadas de un libro perdido. Cada metro recorrido le quitaba un pedazo de la vida pasada. El futuro se abría oscuro, como una muralla sin puertas. La muchacha sabía que no había regreso posible. La raíz de aquel sacrificio estaba en deudas que nunca podrían pagarse.

Don Fernando, hombre cruel, había destruido familias enteras con amenazas y abusos. Don Alonso, atrapado, no halló salida frente a su verdugo. Vio en el duque Alejandro la única fuerza capaz de detenerlo. La promesa de protección se convirtió en justificación para un acto atroz. Así, la pureza de Isabela fue usada como escudo contra la ruina. Su vida fue cambiada por la desesperación de su padre. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y el Duque Alejandro, quiero hablar un instante contigo.

Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención.

Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El camino se extendía sin fin hasta que aparecieron los portones de hierro del palacio. Altos y severos se levantaban como guardianes de un destino inevitable. El corazón de Isabela latía acelerado, dividido entre miedo y expectativa.

El palacio surgía imponente, con muros de piedra fría y ventanas mudas. Los criados se movían en silencio, acostumbrados a la disciplina del lugar. El aire tenía olor a cera y humedad, cargado de solemnidad. Aquella nueva morada no la acogía, solo la aprisionaba. Corredores extensos y helados mostraban retratos cubiertos por velos de polvo. Una doncella guió a Isabela hasta una habitación lujosa, tan hermosa como inhóspita. El duque, antes de retirarse, rompió el silencio con una promesa inesperada. Juró que jamás la tocaría sin su consentimiento, dejando un enigma en el aire.

La joven no supo si aquello era consuelo o una nueva forma de tormento. Esa noche, en el lecho frío, escuchó al viento golpear las ventanas y comprendió que su vida había sido entregada, pero no su alma. El amanecer trajo al cuarto de Isabela un sonido de pasos suaves. La puerta se abrió lentamente y una joven criada apareció cargando un baúl de ropa. Se llamaba Clara Jiménez. y desde ese día sería su doncella personal. Isabela la miró con extrañeza y temor, sin comprender del todo su presencia.

Clara hizo una ligera reverencia y explicó que traía órdenes precisas. La joven debía prepararse para una ceremonia solemne aquella misma mañana. El destino no esperaba. estaba a punto de cumplirse. Clara colocó el baúl sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Dentro había un vestido blanco, pesado y adornado con encajes antiguos. La criada, con voz tranquila, explicó que aquel atuendo era para el matrimonio. Las palabras golpearon el corazón de Isabela con fuerza, dejándola sin aliento. El miedo la envolvió como un manto de hielo.

Esa mañana sería entregada ante Dios al duque de Arencurt. El vestido no parecía tela, sino una sentencia inevitable. Isabela miró a Clara con espanto, el corazón acelerado por el miedo. Era virgen, tenía apenas 19 años y apenas conocía al hombre que sería su marido. Sintió que las fuerzas la abandonaban como si todo su cuerpo se negara al destino. Clara percibió su pavor y tomó sus manos temblorosas con ternura. Con voz baja le dijo que el duque podía parecer frío, pero no era cruel.

le pidió que tuviera valor, asegurándole que nadie le haría daño. La compasión en su mirada dio a la joven un instante de alivio. Mientras la vestía, Clara mantuvo un tono sereno y firme. Comentó que Alejandro era un hombre reservado, pero justo en sus decisiones. No dijo más, solo aconsejó calma y obediencia. Isabela respiró profundamente intentando contener el temblor de su cuerpo. Cada prenda ajustada parecía cerrar también las puertas de su libertad. El peso del vestido la oprimía como si llevara cadenas invisibles.

Clara le acomodó el cabello con cuidado y la guió hacia los pasillos. Los corredores del palacio eran largos y silenciosos, envueltos en penumbras. Las tapicerías antiguas mostraban escenas de batallas olvidadas. Los retratos velados parecían mirarla como jueces implacables. Cada paso hacía latir su corazón más rápido, como si caminara al sacrificio. El eco de sus zapatos resonaba en las piedras frías, denunciando su ansiedad. Clara avanzaba firme a su lado, ofreciendo apoyo sin necesidad de palabras. El camino terminaba en la capilla donde todo cambiaría.

La capilla estaba iluminada por velas que ardían débiles en el altar. El sacerdote esperaba con semblante grave y el libro sagrado entre las manos. El duque ya estaba allí vestido de negro de pies a cabeza. Su postura erguida imponía respeto y su silencio parecía más fuerte que una orden. Isabela sintió que las rodillas le fallaban ante aquella solemnidad. No había invitados ni música, solo el frío de las piedras. La soledad era la única testigo de ese matrimonio forzado.

La ceremonia comenzó con palabras lentas y solemnes del sacerdote. Su voz llenaba la capilla con gravedad y silencio. El duque respondió firme a cada pregunta sin vacilar en su deber. Isabela apenas pudo pronunciar su sí, que salió tembloroso como un suspiro. El eco de esa palabra se expandió en el aire más fuerte que su voz. El sacerdote levantó las manos invocando la bendición divina sobre ambos. El murmullo de la oración selló un destino irrevocable. Isabela cerró los ojos sintiendo que la vida se le escapaba.

Era ahora esposa de un hombre desconocido, entregada sin derecho a elección. El altar permanecía brillante, guardando el secreto de aquella unión sin alegría. El duque inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó. Sus pasos firmes resonaron en los pasillos, alejándose sin mirar atrás. No hubo palabras ni gesto alguno, solo la sombra de su figura. El silencio volvió a reinar en la capilla vacía. Isabela permaneció quieta, atrapada por el vacío del momento. Clara se acercó y le tomó la mano para guiarla de regreso.

El vestido le pesaba en el cuerpo como si llevara piedras ocultas. Su corazón estaba roto, incapaz de comprender lo ocurrido. Sus ojos se humedecían, evitando contemplar la frialdad del palacio. Clara caminaba firme, transmitiendo apoyo sin hablar demasiado. Era el único refugio humano en aquel lugar sombrío. En el cuarto la esperaba un lujo frío y distante. Isabela se sentó en el lecho con el alma vacía, incapaz de llorar. No hubo celebración ni flores, solo un juramento impuesto. Clara permaneció junto a ella, atenta, ofreciéndole compañía en silencio.

La joven suspiró profundamente, como si quisiera detener el tiempo. Desde esa mañana ya no era hija, sino duquesa por obligación. El título se sentía más como cadena que como honor. Aquella noche Isabela no pudo conciliar el sueño. El viento golpeaba las ventanas recordándole la soledad de su nueva vida. Cada sombra del palacio parecía intensificar su temor. Recordó entonces las palabras de Clara, que aún resonaban en su mente. Alejandro podía parecer frío, pero no era un hombre cruel.

Ese pensamiento, aunque débil, le trajo un poco de consuelo, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Isabela buscó refugio en el jardín del palacio. Las flores abiertas mostraban colores vivos que contrastaban con su tristeza. El perfume del aire no lograba aliviar el peso que llevaba en el pecho. Caminó lentamente hasta un banco de piedra y se dejó caer sin fuerzas. Sus manos cubrieron el rostro delicado intentando ocultar las lágrimas.

Allí, finalmente, la joven lloró lo que había reprimido desde su entrega. El jardín se convirtió en testigo silencioso de su dolor. Los recuerdos de aquella despedida regresaron con fuerza. Veía a su padre inclinando la cabeza mientras la entregaba como moneda. Recordaba el temblor de sus manos y el vacío en sus ojos. Ella era su única hija, pero aún así fue sacrificada para salvarse. Cada lágrima que caía ahora pesaba como un grito de humillación. Isabela se sentía traicionada, aunque comprendía el desespero que lo movía.

La herida abierta parecía imposible de cerrar. De pronto, el sonido de pasos firmes interrumpió el silencio. El corazón de Isabela se aceleró al reconocer la figura del duque Alejandro. se detuvo frente a ella, observándola sin decir palabra alguna. Sus ojos serios la miraban intensamente, pero no había dureza en ellos. La joven bajó la vista, avergonzada por ser sorprendida en llanto. El duque parecía medir sus gestos con cautela, conteniendo algo dentro de sí. El instante se hizo largo, pesado de silencio.

Con voz baja, Alejandro preguntó la razón de su llanto. Isabela respiró hondo, incapaz de ocultar lo que sentía. Confesó que no comprendía cómo su padre había sido capaz de entregarla de esa manera. Se sentía más mercancía que hija, marcada por la vergüenza. Sus palabras brotaron como desahogo de una herida expuesta. Las lágrimas humedecieron su rostro mientras bajaba la cabeza. por primera vez abría su dolor frente al hombre que ahora era su esposo. El duque guardó silencio unos instantes con semblante pensativo.

Luego habló con voz grave sobre el verdadero enemigo de aquella historia. Explicó que ante hombres como don Fernando no había libertad. Prestaba dinero a las familias en apuros, fingiendo ofrecer ayuda. Después multiplicaba las deudas hasta volverlas imposibles de pagar. Muchos perdieron tierras, casas y hasta la dignidad de sus mujeres. Fernando vivía de encadenar a otros con sus exigencias y Alonso había caído en su trampa. Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte del jardín. Confesó que también necesitaba una esposa, no por deseo, sino por conveniencia.

Contó que Beatriz, su prometida anterior, había muerto trágicamente. Recordó que ella solía recoger flores en una acantilado cercano. Allí, en un día fatal, la caída se la llevó para siempre. Desde entonces, su alma cargaba con el vacío de esa ausencia. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Sus ojos se perdieron un instante, mostrando el peso del recuerdo. Dijo que desde la muerte de Beatriz, cada rincón del palacio estaba marcado por la tristeza. Ninguna riqueza ni título eran capaces de aliviar esa falta.

El jardín, antes lleno de vida, se había vuelto escenario de dolor. Cada flor que nacía le recordaba lo que había perdido. Alejandro hablaba con la voz apagada de quien aún guarda duelo. El silencio volvió a envolver el momento. Recuperándose, volvió al presente y habló de don Alonso. Explicó que el padre de Isabela había sido aplastado por deudas interminables. Fernando lo presionaba sin descanso, exigiendo pagos en tierras y animales. Cuando ya no quedaba nada que entregar, solo restaba su hija.

Fernando codiciaba uno de sus caballos de raza, símbolo de poder. Fue entonces cuando Alejandro entendió que allí había una salida. Aceptó la propuesta, aunque supiera que sería dolorosa. Alejandro volvió a mirarla y habló con firmeza. Le aseguró que en el palacio tendría una vida digna y respetada. Le prometió que jamás sería tratada como esclava ni humillada. Reafirmó que nunca la tocaría sin su voluntad. Sus palabras, aunque sobrias, cayeron como bálsamo inesperado. Isabela, aún temblorosa, sintió un extraño consuelo en su pecho.

Por primera vez creyó que quizás podía confiar. Tras esas palabras, Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, luego se volvió y se alejó del jardín en silencio. Sus pasos firmes resonaron en la piedra hasta desvanecerse en la distancia. Isabela quedó sola, rodeada del perfume de las flores. Las lágrimas en su rostro comenzaron a secarse con el viento suave, pero dentro de ella algo nuevo había nacido. Era una semilla de esperanza en medio de la desdicha. El jardín conservó el secreto de aquella conversación.

Las flores se mecían suavemente como si comprendieran lo que había ocurrido. Isabela respiró hondo tratando de aliviar el peso en su pecho. El pasado aún dolía, pero en su interior brillaba una chispa distinta. Quizás el duque no fuera el enemigo que ella temía. Tal vez bajo su frialdad existiera un refugio verdadero. El destino seguía incierto, pero el corazón quería creer. En los días siguientes, Isabela comenzó a confiar cada vez más en Clara. La criada la acompañaba en sus recorridos por el palacio, mostrándole sus rincones ocultos.

Entre ambas nació una amistad discreta, pero firme como raíz profunda. Clara le ofrecía apoyo en gestos sencillos y en silencios compartidos. Isabela, aún perdida en su nueva vida, encontraba en ella un poco de paz. La mirada serena de la doncella le daba la certeza de no estar sola. Y así el peso de la soledad comenzó a suavizarse. Una tarde, mientras cruzaban el patio interior, Isabela quiso saber más de Clara. Le preguntó por su familia, de dónde venía y por qué servía allí.

Los ojos de la joven se ensombrecieron antes de responder. Con voz baja, contó que sus padres habían muerto hacía dos años. Solo le quedaba una tía que trabajaba para el duque. Fue ella quien la llevó al palacio, donde halló techo y trabajo. Desde entonces, su vida se dedicaba enteramente al servicio. Intrigada, Isabela quiso conocer la causa de tanta desgracia. Clara respiró hondo, como quien abre una herida vieja. Explicó que sus padres debían dinero a don Fernando, el hombre más temido de la ciudad.

prestaba sumas pequeñas como ayuda, pero las convertía en deudas imposibles. Las familias terminaban perdiendo todo, consumidas por intereses sin fin. Fue el duque quien intervino para salvar a su padre de la ruina. Por eso, Clara sentía eterna gratitud hacia él. Las palabras despertaron indignación en Isabela. Su voz se alzó temblorosa, marcada por la rabia contenida. ¿Cómo era posible que un solo hombre dominara tantas vidas? Clara respondió con calma, pero con firmeza. Don Fernando tenía dinero y con él compraba destinos.

Quien no pagaba era destruido sin piedad. Las familias humildes se convertían en esclavas de sus deudas. El silencio de la ciudad era hijo del miedo. Fue en ese instante cuando Isabela comprendió la magnitud de la verdad. Don Fernando no solo cobraba, sino que destruía hogares enteros. Su poder no estaba en las monedas, sino en las vidas quebradas. Cada familia humilde vivía bajo el filo de su ambición. El odio brotó en el corazón de la joven mezclado con valor.

Ya no era solo víctima, sino testigo de la injusticia, y en ella nacía un deseo de resistir. Mientras reflexionaba, un criado se acercó con reverencia. con voz baja anunció que el duque la esperaba en el establo. El corazón de Isabela se aceleró de inmediato. No sabía qué ocurriría, pero entendía la seriedad del llamado. Clara le dio un apretón en la mano, transmitiéndole fuerza. La joven respiró profundo y siguió el camino en silencio. El establo aguardaba con un secreto aún desconocido.

El aire del establo era cálido y olía a eno fresco. La luz entraba por rendijas, iluminando motas de polvo suspendidas. El sonido de los cascos resonaba como música antigua. El olor a cuero y madera húmeda completaba la escena. En el centro, el duque esperaba en silencio, erguido y sereno. A su lado, una yegua magnífica dominaba el espacio con majestuosidad. Su pelaje castaño brillaba con manchas blancas como pinceladas perfectas. Alejandro acariciaba al animal con manos firmes, voz grave y segura.

Dijo que esa yegua había pertenecido a Beatriz, su esposa fallecida. Fue su compañera fiel en paseos y confidencias. Guardiana de recuerdos felices. Sus ojos se nublaron por un instante al pronunciar su nombre. Contó que la muerte de Beatriz había marcado su vida para siempre. Desde entonces, la yegua permanecía como vínculo con aquel pasado y ahora deseaba confiarla a Isabela. La joven se acercó despacio con el corazón palpitando con fuerza. El brillo de los ojos del animal parecía atravesar su alma.

Extendió la mano temblorosa y tocó el cuello cálido de la yegua. El pelaje suave le transmitió calor y serenidad. El animal inclinó la cabeza suavemente, aceptándola en silencio. Aquel gesto simple se volvió un símbolo poderoso de acogida. Isabela sintió que un lazo invisible había nacido entre ellas. Las lágrimas le humedecieron los ojos sin que pudiera detenerlas. Era como si en ese instante Beatriz misma la aceptara también. El peso de ser la nueva duquesa encontró allí un nuevo significado.

No era solo heredera de un título, sino guardiana de una memoria sagrada. La respiración tranquila de la yegua le dio confianza. El establo parecía transformado en un santuario silencioso. Isabela se dejó envolver por la emoción. El duque permanecía allí observando cada gesto con atención. En sus ojos había sombra de pasado, pero también un brillo distinto. Veía en Isabela fragilidad y valentía, dos fuerzas entrelazadas. No pronunció palabra alguna, pero su presencia era firme. Isabela continuaba acariciando a la yegua, ya sintiendo un vínculo verdadero entre el olor aeno y el calor de los animales, la escena se volvió eterna.

Era el primer paso hacia un destino aún por revelarse. En el establo, Alejandro acarició el lomo brillante de la yegua con ternura. Con voz serena, explicó a Isabela que su nombre era orquídea, elegido por Beatriz. contó que su esposa amaba aquellas flores delicadas y quiso dejar en ellas un recuerdo eterno. El animal levantó la cabeza con imponencia, como confirmando la importancia de aquel bautizo. El silencio del lugar parecía guardar respeto a esa memoria. Luego, Alejandro ordenó a un mozo que preparara las sillas para cabalgar.

El corazón de Isabela se aceleró sin imaginar lo que vendría. Insegura, la joven confesó que jamás había montado un caballo. Su voz temblaba al reconocer su falta de experiencia. El duque levantó los ojos y la miró con firmeza tranquila. Le aseguró que él mismo la enseñaría sin prisa y sin miedo. Sus palabras fueron más promesa que instrucción, cargadas de calma. Isabela respiró hondo intentando dominar el nerviosismo. En aquel instante sintió que podía confiar en él. Con paciencia, Alejandro guió sus manos para tomar las riendas.

Ajustó su postura en la silla con movimientos firmes pero delicados. Cada contacto iba acompañado de instrucciones claras en tono sereno. Isabela, temblorosa al principio, comenzó a confiar en el animal. Orquídea parecía comprender su fragilidad, manteniéndose dócil y obediente. El calor de la yegua le transmitía seguridad insospechada. El miedo se transformaba lentamente en valentía. Pronto cabalgaron lado a lado por el campo abierto bajo el viento fresco. El sonido de los cascos resonaba como tambor sobre la tierra. El duque le mostró los establos, presentándole caballos de noble linaje.

Hablaba de cada uno con orgullo, como si fueran parte de su familia. Su voz grave y apasionada revelaba un hombre distinto al que mostraba al mundo. Isabela lo escuchaba en silencio, observando el brillo en sus ojos. Por primera vez veía más allá de su frialdad. Siguieron avanzando hasta alcanzar las plantaciones bien cuidadas. El verde se extendía en líneas perfectas hasta perderse en el horizonte. Isabela se maravillaba con la vastedad de las tierras que ahora eran su hogar.

El viento agitaba su cabello trayéndole una sensación inesperada de libertad. Alejandro cabalgaba firme a su lado, atento a cada movimiento. Su presencia era la de un guía silencioso, sólido como una muralla. La joven sentía que aquel mundo comenzaba a abrirse para ella. La cabalgata los llevó hasta la colina más alta de la región. En la cima, el acantilado estaba rodeado de lavandas y orquídeas en flor. El viento soplaba con fuerza, trayendo perfumes intensos y antiguos. El horizonte se desplegaba vasto con ríos y colinas bajo la luz dorada.

Isabela sintió un estremecimiento, como si aquel lugar guardara secretos. La belleza del paisaje se mezclaba con un silencio profundo. Alejandro permanecía serio, como si el aire le pesara en el alma. Al llegar a la cima, Alejandro pidió que regresaran, pero Isabela descendió de la yegua con determinación, se acercó a él y lo miró directamente a los ojos con una valentía inesperada. Preguntó si había sido allí donde Beatriz perdió la vida. El semblante del duque se ensombreció de inmediato.

No pronunció palabra, solo asintió levemente con la cabeza. El silencio habló más que cualquier respuesta. La joven sintió el peso de aquella revelación como piedra en el pecho. Alejandro, con voz seca, le ordenó volver a montar. Dijo que regresarían al palacio sin demora. Su postura se había endurecido levantando un muro invisible a su alrededor. Isabela obedeció sin replicar, respetando un dolor que no le pertenecía. Aún así, dentro de ella nació una compasión nueva. Percibía que bajo su dureza había un hombre herido.

El camino de regreso fue recorrido en absoluto silencio. Solo el sonido de los cascos llenaba el aire. El sol se inclinaba hacia el horizonte. tiñiendo el cielo de dorado. Isabela se sentía pequeña ante la grandeza de lo vivido. El duque avanzaba rígido, prisionero de recuerdos que no compartía. Entre ellos había una distancia muda, difícil de quebrar, y sin embargo, algo había cambiado en ella. De regreso al palacio, Alejandro desmontó y entregó las riendas a un criado. Su mirada aún estaba marcada por la sombra evocada en el acantilado.

Con voz firme, anunció que debía ausentarse por dos semanas. Viajaría al reino para tratar asuntos de gran importancia. Antes de partir, aseguró que Clara estaría a cargo de todo en su ausencia. Isabela escuchó en silencio, incapaz de esconder su inquietud. La soledad volvía a rozar su corazón. Isabela regresó a su habitación con pasos lentos, llevando las imágenes del día. El perfume de lavandas y orquídeas parecía aún adherido a su vestido. Su corazón latía con fuerza, dividido entre temor y compasión.

Recordaba el rostro sombrío de Alejandro al mencionar a Beatriz. Sabía que esa herida nunca cicatrizaría del todo, pero también comprendía que la máscara de frialdad empezaba a ceder y eso la dejaba inquieta entre miedo y esperanza. A la mañana siguiente, Isabela pidió a Clara que la dejara caminar sola. Quería silencio para ordenar sus pensamientos y calmar el corazón. La doncella dudó, pero aceptó pidiéndole que la llamara si necesitaba ayuda. Isabela avanzó por los pasillos del palacio, sintiendo el peso del vacío.

El viento entraba por las altas ventanas, frío como la soledad. Al cruzar el patio interior, se detuvo de golpe. Allí estaba su padre, sentado en un banco de piedra. Don Alonso sostenía el sombrero entre las manos, cabizajo y tembloroso. Sus ojos estaban húmedos, cargados de vergüenza y dolor. Isabela se detuvo frente a él con lágrimas asomando sin control. El recuerdo de su entrega ardía todavía como una herida abierta. El corazón de la joven latía fuerte, dividido entre ira y ternura.

Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era insoportable. Don Alonso levantó la mirada y pidió perdón con voz quebrada. Isabela, dominada por la emoción rompió en llanto. No lo acusó, solo preguntó cómo había podido hacerlo. Dijo que necesitaba entender lo que había sucedido. Su voz temblaba como una súplica, no como reproche. El padre inclinó la cabeza, vencido por el peso de la culpa. Sabía que había llegado la hora de contar toda la verdad. explicó que no la entregó por maldad, sino por desesperación.

Recordó el incendio que destruyó las plantaciones, dejando a todos en la miseria. Isabela también recordaba aquellas cenizas, el hambre y el llanto en la casa. Sin cosecha no había cómo alimentar a la familia ni pagar a los trabajadores. En su angustia buscó a don Fernando, único dispuesto a prestarle dinero, pero los intereses eran imposibles y la deuda creció sin freno. Era una trampa que se cerraba más cada día. Don Alonso bajó la voz al recordar lo peor.

Contó que don Fernando empezó a amenazarlos cruelmente. Exigió a Isabela como pago o derramaría sangre en la familia. El padre temblaba al repetir aquellas palabras de terror. Entonces buscó al duque de Aren Kur como último recurso. Sabía que Fernando codiciaba un caballo de su establo. Alejandro entregó el animal para saldar la deuda, pero eso no bastaba para proteger a su hija. Fue entonces cuando Alonso tomó la decisión más difícil. confesó que él mismo había pedido el matrimonio de Isabela con el duque, solo como esposa tendría respeto y su honra quedaría a salvo.

Alejandro aceptó, dispuesto a recibirla bajo su protección. Don Alonso lloró mientras pronunciaba aquellas palabras marcado por la culpa. Dijo que prefería verla en el palacio antes que en manos de Fernando. Era un sacrificio nacido del amor de padre. Isabela lo escuchó con atención, dejando correr sus lágrimas. Sus palabras mostraban a un hombre vencido por las circunstancias. Comprendió que había actuado por miedo, pero también por amor. El precio era alto, pero había sido para salvarla. Su corazón, aunque dolido, empezó a abrirse a la compasión.

Miró a su padre con ternura y tristeza. El silencio volvió a cubrirlos como un manto. Con voz suave, Isabela dijo que lo perdonaba. Explicó que todavía sentía dolor, pero que ahora entendía sus razones. Los ojos de don Alonso se llenaron de sorpresa y alivio. Apretó las manos de su hija con fuerza, soyando como un niño. Ella dejó que las besara, sintiendo el peso del arrepentimiento. En aquel patio, padre e hija volvieron a unirse. El perdón comenzaba a sanar la herida.

Después de la despedida, Isabela permaneció un tiempo en silencio. El encuentro había sido doloroso, pero también le dio paz. Ahora comprendía toda la verdad, sin dudas ni sombras. Caminó lentamente hacia el interior del palacio. El corazón le latía más tranquilo, aunque con marcas profundas. Sabía que el amor del Padre era imperfecto, pero era amor y eso bastaba para empezar a curar. Más tarde, la joven entró en el despacho del duque. El lugar era solemne, lleno de libros, mapas y documentos.

recorrió estantes y gavetas con curiosidad creciente. Sobre la mesa encontró una caja de madera bien cerrada. Al abrirla, descubrió papeles doblados con nombres de familias. Eran pagarés, todos con la misma anotación. Saldado. Su sorpresa fue inmediata. Isabela entendió que Alejandro había salvado a muchas familias. Con su fortuna había liberado a hombres y mujeres del dominio de don Fernando. Nunca hablaba de eso, nunca buscaba gloria, solo actuaba en silencio. Cada papel era prueba de una batalla contra la injusticia.

La joven cerró la caja con manos temblorosas. Emocionada, por primera vez vio al duque con otros ojos y en su corazón algo nuevo empezaba a nacer. Después de encontrar los pagarés en el despacho, Isabela comprendió al verdadero Alejandro. Ya no veía solo al hombre de semblante austero que le causaba temor. Ahora descubría al que en silencio salvaba familias enteras de la ruina. Ese hallazgo removía su corazón de una forma inesperada. Era imposible ignorar tanta generosidad guardada en documentos antiguos.

El secreto empezó a cambiar poco a poco la forma en que lo miraba y sus ojos comenzaron a suavizarse al contemplarlo. Con el paso de los días, Isabela se acercó más a la vida del palacio. Recorrió las tierras, los jardines y las plantaciones bien cuidadas. Conversó con criados, jardineros y trabajadores de las caballerizas. descubrió que casi todos habían sufrido bajo las manos de don Fernando. Cada relato estaba marcado por el miedo, pero también por gratitud hacia el duque.

En sus voces, Alejandro era protector y refugio. Eso fortalecía aún más la confianza que nacía en su pecho. Una tarde soleada, Isabela observaba los caballos en los establos. Admiraba sus crines brillantes y la fuerza de sus cuerpos imponentes. De pronto escuchó relinchos angustiosos que venían de una de las cuadras. Una yegua estaba de parto y el cuidador parecía solo y desesperado. El sudor corría por su frente mientras trataba de calmar al animal. Al ver a Isabela, pidió su ayuda sin pensarlo.

La joven corrió hacia él de inmediato. Inexperta, pero decidida, Isabela sujetó al animal con firmeza. Sus manos temblaban mientras obedecía las instrucciones del cuidador. El esfuerzo era grande y el miedo casi la paralizaba, pero la valentía vencía, empujándola a resistir. En medio de la tensión, la puerta del establo se abrió de golpe. Alejandro entró, observó la escena y se acercó con rapidez. Sin decir nada, se unió a ellos para ayudar. Los tres trabajaron juntos, concentrados en aquel instante decisivo.

El silencio solo se rompía con los sonidos de la yegua en esfuerzo. Las manos firmes del duque guiaban cada acción con seguridad. El aire estaba cargado de eno, sudor y esperanza. Poco a poco la lucha se transformó en victoria. Un potrillo nació frágil, pero lleno de vida, temblando sobre sus patas. El establo entero pareció respirar alivio y emoción. Isabela sintió una fuerza nueva despertar en su interior. Era como si hubiera presenciado un milagro frente a sus ojos.

Su vestido estaba manchado, el cabello suelto y el rostro cubierto de sudor. Sin embargo, sonreía con una alegría pura e indescriptible. Sus ojos brillaban como nunca, iluminados por la emoción del momento. El corazón latía con fuerza, pleno de vida. Aquella escena quedaría grabada para siempre. Alejandro la miró y extendió su mano hacia ella. El gesto fue respetuoso, pero cargado de reconocimiento. Agradeció su valentía y el auxilio en aquel instante tan delicado. Sus ojos, siempre fríos, parecían más humanos por un momento.

Isabela aceptó la mano y se levantó con firmeza. Juntos salieron del establo en pasos tranquilos. Una experiencia compartida los había unido de forma silenciosa. De regreso al palacio, Clara los recibió con una sonrisa radiante. Notó el estado de Isabela y corrió enseguida a atenderla. Dijo que había preparado un baño caliente antes de la cena. Sus palabras estaban llenas de cuidado y ternura. Isabel la agradeció con emoción, aún conmovida por lo vivido. Subió las escaleras con pasos ligeros y el alma aliviada.

Por primera vez sentía que pertenecía a aquel lugar. Esa noche bajó al comedor con un semblante renovado. Vestía ropas limpias y sencillas con el cabello aún húmedo. Alejandro ya estaba en la mesa y su expresión parecía más serena. El salón iluminado por candelabros estaba envuelto en un aire cálido. El duque sonrió al verla y la recibió con cordialidad. preguntó si empezaba a acostumbrarse a la vida en el palacio. Su voz sonó más suave que de costumbre. Isabela aprovechó la ocasión para abrir su corazón.

Habló del encuentro con su padre y del perdón que había concedido. Expresó también su deseo de conocer mejor la ciudad y comprender lo que ocurría más allá. Sus palabras eran sinceras y cargadas de curiosidad, pero Alejandro de pronto se levantó con firmeza. Su semblante se endureció. y los ojos recuperaron la frialdad. El ambiente cambió en un instante. Con voz seca dijo que no quería verla involucrada en esos asuntos. Explicó que las calles escondían peligros demasiado grandes para ella.

El silencio cayó pesado sobre la mesa tras aquellas palabras. Isabela bajó los ojos, sintiendo la distancia volver entre ellos. La cena terminó sin afecto, apenas con silencio. Alejandro se retiró primero dejando sus pasos firmes en el corredor. La joven quedó sola, dividida entre gratitud e incertidumbre. Al día siguiente, Isabela reposaba en el jardín con un libro delicado en las manos. El sol calentaba las flores, ofreciéndole un raro instante de serenidad. Los colores vivos y el perfume del aire parecían traerle calma.

Por primera vez en varios días podía respirar sin peso en el pecho, pero el silencio fue interrumpido por pasos firmes que resonaban en la piedra. Una sombra se alzó sobre ella con fuerza amenazante. La paz del momento se deshizo en segundos. Un hombre alto apareció frente a ella. Deporte imponente y mirada intimidante. Era don Fernando con su sonrisa venenosa y arrogante. Su presencia oscurecía el jardín como nube cargada de tormenta. Se inclinó en falsa cortesía, escondiendo la amenaza en cada gesto.

La voz suave no lograba ocultar la maldad que lo habitaba. Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus dedos apretaron el libro con nerviosismo. “Buenos días, duquesa”, dijo con sarcasmo, los ojos fijos en ella. “¿Quién diría que la hija de don Alonso lograría un matrimonio tan ventajoso?” Las palabras salían como veneno disfrazado de elogio, todo gracias a una deuda que casi llevó a su padre a la ruina. Cada frase era como una daga que buscaba herir. El gesto cruel de su sonrisa acentuaba la amenaza.

Isabela respiró hondo, intentando mantener la calma. Con voz contenida, respondió que el duque estaba en los establos y lo buscaba. Su tono quería sonar firme, pero la inseguridad la dominaba. Don Fernando soltó una carcajada fría, burlándose de su respuesta. Dio un paso hacia ella, acercándose con lentitud calculada. Sus ojos brillaban con crueldad contenida. La sombra de su cuerpo cubría a Isabela por completo. La joven retrocedió un paso instintivo. “Yo te pedí como pago”, murmuró con crueldad. “Pero tu padre prefirió entregarte a Alejandro.” Sus palabras eran filo disfrazado de calma.

“Pude haberte tomado por la fuerza si lo hubiera querido.” El aire se volvió más pesado, helándole la sangre. El miedo recorrió su cuerpo dejándola inmóvil. El corazón golpeaba fuerte, desbordado por el pánico. El jardín se volvió una prisión. Las manos de Isabela apretaban el libro con tanta fuerza que dolían. El sudor frío bajaba por su frente mientras el hombre avanzaba. Sus ojos la recorrían como cuchillas afiladas, saboreando su parálisis. El lugar, antes refugio, se transformaba en escenario de terror.

El silencio se llenó con la amenaza que lo envolvía todo. Por un instante, Isabela creyó no tener escapatoria. La desesperación la mantenía rígida. Entonces, una voz poderosa rompió el aire como espada desenvainada. Aléjate de ella inmediatamente, don Fernando. Alejandro apareció firme y solemne. Su presencia llenó el jardín de autoridad y protección. Cada línea de su rostro expresaba furia contenida y mando absoluto. Los criados que miraban desde lejos quedaron inmóviles. La tensión creció como tormenta en el cielo.

Don Fernando dio un paso atrás, pero mantuvo el sarcasmo sonriendo con desprecio. “No te preocupes, Alejandro, solo conversábamos”, dijo con fingida calma. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos brillaban de malicia. Miraba a Isabela como si le perteneciera. El veneno se escondía detrás de su tono educado. Alejandro no apartó la vista de él. La tensión entre ambos era evidente. El duque sostuvo la mirada con frialdad absoluta. Su voz fue baja y firme, “Imposible de ignorar. Ella no tiene nada que tratar contigo”, declaró con dureza.

La sentencia cayó como piedra sobre el silencio del jardín. Don Fernando respiró hondo, pero no respondió. Retrocedió un paso más, aún sonriendo con veneno. La amenaza quedó suspendida en el aire. Alejandro se volvió hacia Isabela, suavizando el semblante. La dureza desapareció, dejando solo protección en su mirada. Entre ahora mismo al palacio”, ordenó con tono firme, pero cuidado. Sus palabras sonaban como mandato y abrigo al mismo tiempo. Isabela asintió sin replicar, caminando con pasos apresurados. El corazón aún golpeaba descontrolado en su pecho.

El miedo de Fernando seguía ardiendo en su interior. Mientras subía las escaleras, Isabela no pudo apartar el recuerdo. El terror que don Fernando le causaba la hacía temblar todavía. Pero al mismo tiempo la voz de Alejandro le había traído alivio. Sentía que no estaba sola, aunque el perigo rondara cada esquina. El jardín, que antes era lugar de paz, guardaba ahora una cicatriz. La sombra de Fernando lo manchaba para siempre y el juramento silencioso de protección de Alejandro quedó grabado en su corazón.

Alejandro no retrocedió ante el enemigo que tenía frente a sí en el jardín. Con voz firme y mirada helada, dijo a don Fernando que no lo quería más en sus tierras. Cada palabra sonó como orden y amenaza velada al mismo tiempo. El aire se volvió más pesado, como si hasta las flores se encogieran. El silencio aumentaba la tensión de la escena. Era un duelo invisible marcado solo por los ojos. Nadie dudaba de quién tenía la autoridad. Don Fernando rió con sarcasmo, levantando el mentón con insolencia.

Sus ojos brillaban de veneno y desprecio hacia el duque. Dijo que había aceptado el caballo de don Alonso porque siempre había deseado ese animal. Añadió que venía solo a advertir que no quería a Alejandro en sus asuntos. Sus palabras resumaban ironía como si fuera dueño de todo. La soberbia impregnaba cada gesto suyo, pero en el fondo la amenaza era clara. Alejandro estrechó la mirada y respondió que inocentes estaban siendo perjudicados. Su voz sonó firme como cuchilla que corta el silencio.

Don Fernando se burló de la acusación con arrogancia. dijo que la culpa era de las familias mismas, incapaces de manejar su dinero. Soltó una carcajada cruel, como si el sufrimiento ajeno fuera motivo de risa. El sonido recorrió el jardín como puñal invisible. El veneno de sus palabras era evidente. Don Fernando continuó con desprecio en cada frase. Aseguró que los pobres gastaban sin pensar y no cuidaban sus tierras. Afirmó que todos merecían la ruina en que caían. miró a Alejandro desde arriba con la intención de humillarlo.

Preguntó con ironía si creía que era fácil hacerse rico en esa ciudad. Cada palabra era un reto, una provocación calculada. Alejandro se mantuvo firme, sin ceder. Al final, Fernando dejó la amenaza expuesta como cuchilla afilada. Dijo que si Alejandro no se entrometía más, dejaría a Isabela en paz. Sus palabras sonaron como veneno en el aire. El duque cerró los puños con fuerza, conteniendo el impulso de golpearlo. La sangre le hervía en las venas, pidiendo reacción inmediata, pero sabía que si se precipitaba perdería más de lo que podía.

Era necesario contener la furia. El silencio tenso se mantuvo por algunos instantes. Alejandro sostuvo la mirada con firmeza, pero no se movió. El fuego ardía en sus ojos, aunque su cuerpo permanecía rígido. Don Fernando sonrió como quien se siente vencedor y dio la espalda lentamente. Caminó con pasos calculados, como dejando una amenaza pendiente. El jardín recuperó el silencio, pero la sombra seguía allí. Alejandro respiró hondo, luchando contra la rabia. Con el corazón acelerado, el duque regresó al palacio con urgencia.

Sus pasos resonaban fuertes en los pasillos de piedra. Al encontrar a Clara, preguntó con firmeza dónde estaba Isabela. La criada, asustada por su expresión, respondió que la joven seguía en su cuarto. Alejandro no perdió tiempo y subió las escaleras de inmediato. Cada segundo aumentaba su preocupación. Necesitaba verla a salvo. Sin demora, golpeó la puerta y entró en la habitación. Isabela levantó los ojos y esa mirada dulce lo conmovió profundamente. Alejandro se acercó a la mesa y preguntó qué le había dicho don Fernando.

Su voz era firme, pero cargada de inquietud. Isabela respiró hondo antes de contestar. El recuerdo aún le helaba el cuerpo. Aún así, relató cada detalle del encuentro en el jardín. Alejandro escuchó en silencio, pero la furia se apoderó de su rostro. Al oír las amenazas, golpeó la mesa con la mano abierta. El sonido retumbó como trueno en la habitación. Murmuró que aquello debía terminar con rabia contenida. El aire parecía arder alrededor de él. La tensión se volvió insoportable.

Isabela entonces reunió valor para hablar. Con la voz temblorosa, Isabela confesó su secreto. Explicó que en su ausencia había encontrado la caja de pagarés en el despacho. Contó que sabía de las familias a las que había ayudado en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba. Aseguró que Alejandro era un hombre justo, aunque lo ocultara de todos. Le pidió participar en esa lucha. Sus palabras eran frágiles, pero decididas. Alejandro permaneció quieto unos segundos. Sorprendido por la confesión, avanzó hacia ella lentamente, midiendo cada paso.

El corazón de Isabela se aceleraba, incapaz de apartar la mirada. El aire se impregnó del perfume discreto del duque. Cuando estuvo frente a ella, sus ojos se encontraron en un silencio profundo. El mundo pareció detenerse en ese instante y el destino de ambos comenzó a entrelazarse de manera irreversible. El duque respiró hondo, manteniendo los ojos fijos en los de Isabela. La habitación parecía más pequeña, envuelta por un silencio denso. Cuando habló, su voz sonó grave, pero cargada de cuidado.

Dijo que no quería involucrarla en aquello, pues el riesgo era demasiado grande. Más que frialdad, había protección en cada palabra. Alejandro se veía como escudo, no como compañero, pero Isabela no retrocedió ante la barrera que él intentaba levantar. La joven sintió el corazón acelerado, pero no cayó su voz. Con una firmeza inesperada, aseguró que él no podía salvar a todos solo. El brillo en sus ojos revelaba convicción, incluso en medio del miedo. Era como si una nueva fuerza hubiera nacido dentro de ella.

Alejandro la observaba en silencio, impresionado por aquella valentía. Cada palabra de Isabela mostraba que no era tan frágil como pensaban. Su espíritu ardía con determinación. Alejandro se acercó a la mesa y apoyó las manos con fuerza sobre la madera. El gesto revelaba la batalla que libraba dentro de sí. Dijo que don Fernando era demasiado peligroso y que toda la ciudad lo temía. confesó que llevaba años reuniendo pruebas para presentarlas al rey, pero cada testigo retrocedía dominado por el miedo.

Ese trabajo solitario lo consumía lentamente. Su voz estaba cargada de frustración y cansancio. Con amargura admitió que por más que ayudara, todos lo veían como un hombre frío. Las familias creían que a cambio de su ayuda, él exigiría algo. Esa desconfianza lo hería en silencio, sin defensa posible. El peso de aquella fama injusta lo acompañaba como armadura y prisión. Alejandro bajó la mirada un instante, dejando ver su dolor. Isabela sintió que el corazón se apretaba en el pecho.

Por primera vez veía la soledad tras la dureza. Levantando el rostro con valentía, Isabela respondió sin dudar. dijo que la gente la conocía y confiaba en ella, que su voz podía llegar donde la de él no alcanzaba. Si ella hablaba con los campesinos, podrían testificar ante el rey. Sus palabras eran claras, llenas de firmeza y esperanza. Los ojos de la joven brillaban entre lágrimas contenidas. Alejandro la miraba conmovido por aquella determinación. Él negó con la cabeza, dominado por la preocupación, dijo que era demasiado arriesgado y que no quería verla en peligro.

Su tono era una súplica disfrazada de autoridad. Pero Isabela permaneció firme con el valor más fuerte que el miedo. Insistió en que no deseaba ser solo protegida, sino también luchar. El silencio de la sala estaba lleno de respiraciones agitadas. Había una batalla invisible entre la voluntad de ella y el temor de él. Con serenidad, Isabela expuso un plan sencillo. Propuso vestirse con ropas comunes y visitar discretamente a las familias. Así nadie sospecharía de sus intenciones. Ella ganaría su confianza y podrían reunir testimonios.

Alejandro la escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Era imposible ignorar la fuerza que surgía de aquella voz femenina. Su corazón solitario vacilaba ante esa nueva esperanza. Alejandro intentó resistir una última vez, repitiendo que no quería arriesgarla, pero ya estaba tan cerca que el aire parecía arder entre los dos. La respiración de ambos se mezclaba creando un silencio cargado de emoción. Los ojos de Isabela brillaban con ternura y coraje. El duque sentía que la barrera que había mantenido durante años se rompía.

El corazón le latía con fuerza contenida. El instante los unía más de lo que podían admitir. Entonces él se inclinó aún más, acercando los rostros. Su mano se alzó para rozar suavemente la mejilla de Isabela. El gesto fue firme, pero lleno de delicadeza. Con voz grave le dijo que aceptaba su ayuda. Prometió que al día siguiente irían juntos al pueblo. El cuerpo de Isabela tembló ante aquellas palabras. El destino de ambos se entrelazaba de manera definitiva. Isabela creyó que él la besaría en ese momento.

Sus labios estaban tan próximos que el aire parecía quemar. El corazón de ella golpeaba con fuerza desmedida, pero Alejandro se contuvo, respetuoso y sereno. Dijo que ese instante llegaría solo cuando fuera su voluntad. Sus palabras sonaron como juramento de honor. Luego se apartó y salió de la habitación en silencio. Isabela quedó sola, con el cuerpo estremecido y el alma encendida. El perfume de él aún flotaba en el aire como recuerdo imposible de apartar. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía desbordarse.

Las manos rozaron la piel donde había sentido el toque de Alejandro. Un suspiro escapó de sus labios, mezcla de miedo y deseo. Aquella noche comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella. El amor había entrado imposible de detener. A la mañana siguiente, el duque vistió ropas sencillas para no llamar la atención. Isabela, en cambio, eligió el vestido con el que había llegado al castillo. Era simple, pero traía recuerdos intensos de su primera noche allí.

Aunque aún recordaba la cercanía con Alejandro, su mente estaba en otra cosa. El objetivo era acabar con la sombra de don Fernando. Lo encontró en la antesala, donde él ya la esperaba en silencio. El día empezaba cargado de tensión y esperanza. Alejandro había dado órdenes precisas a cuatro de sus hombres de confianza. Ellos lo seguirían de lejos, discretamente, para protegerlos de cualquier amenaza. El peligro era real, pues don Fernando tenía ojos en todas partes. Salieron antes del amanecer, cuando la niebla cubría los caminos.

El frío de la mañana los envolvía, pero la determinación los mantenía firmes. El primer destino estaba decidido desde el inicio. Se dirigieron a la casa de doña Herminia. La viuda los recibió en la puerta, sorprendida por la inesperada visita. Su rostro mostraba las huellas de la lucha y del dolor que el tiempo no borraba. contó que su esposo había muerto un año atrás, aplastado por una carreta, pero ella y su hijo nunca creyeron en el accidente. Recordaba bien las amenazas de don Fernando, que exigía el pago con crueldad.

El miedo aún habitaba en su casa, convirtiendo cada recuerdo en herida. Isabela escuchaba en silencio, con movida. Cuando vio al duque, Erminia lo reconoció al instante. Recordó que había sido él quien había saldado su deuda, librándola de la ruina. Isabela aprovechó para contar su propia historia y la de su padre. Explicó que Alejandro también los había ayudado a salvarse de Fernando, pero la viuda la interrumpió con voz amarga. Dijo que había oído que su padre la había entregado a cambio de un caballo y que el duque solo se había aprovechado de la ocasión.

El silencio cayó pesado después de esas palabras llenas de dolor. Isabela sintió el corazón herido, pero no se dejó derrumbar. Respiró hondo y respondió con firmeza, mirando a Herminia a los ojos. Dijo que de no haber ido al castillo, don Fernando la habría tomado por la fuerza. Recordó que el duque la había recibido para protegerla, no para condenarla, y que además había salvado la vida de su padre. Su voz no temblaba. sostenida por verdad y coraje. Con creciente emoción, Isabela continuó hablando.

Dijo que Alejandro ya había liberado a muchas familias del yugo de Fernando, pero insistió en que para que el rey actuara era necesaria la unión. Debían testificar juntos, presentar pruebas vivas de la opresión. Sus palabras entraron en lo más profundo del corazón de Herminia. La viuda rompió en llanto al recordar a su esposo. Las lágrimas eran el eco de una herida que nunca cerró. Isabela se acercó a ella con dulzura y ternura, tomó sus manos temblorosas y le pidió que lo hiciera en memoria de su esposo.

Dijo que solo así su recuerdo sería honrado con justicia. Herminia secó sus lágrimas lentamente, los ojos llenos de coraje. El silencio del momento fue más elocuente que mil frases. Finalmente murmuró que aceptaba, pidiendo solo que le avisaran el día. Una chispa de esperanza nació en sus ojos. Isabela la abrazó con cariño, compartiendo el mismo dolor. Alejandro, en silencio, inclinó la cabeza en señal de respeto antes de marcharse. Afuera, el duque la miró con un gesto diferente al habitual.

Por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Murmuró que ella tenía razón, pues había ganado confianza. Isabela respondió con otra sonrisa, fortalecida por la experiencia. Con voz firme dijo, “Vamos a la próxima.” Alejandro la ayudó a montar en el caballo, sosteniéndola por la cintura. El contacto fue breve, pero le dejó un calor inesperado en el cuerpo. Por un instante, Isabela entendió que ese hombre quería salvar a todos, pero también estaba conquistando su corazón sin darse cuenta.

Continuaron el camino visitando tres casas más durante la jornada. En cada una nuevas historias de dolor y amenazas surgían. El miedo era el mismo en todos los hogares. A pesar del temor de la gente, Isabela encontró fuerza para hablar. Su voz clara y decidida tocaba cada corazón tembloroso. Compartía su propia historia y mostraba que no estaban solos. El nombre de Alejandro adquiría nueva luz en sus labios. Uno a uno, los habitantes prometieron testificar ante el rey. El peso del miedo empezó a disiparse poco a poco.

La semilla de la esperanza se plantaba en cada visita. Al caer la tarde, Isabela estaba agotada, pero renovada por dentro. El cuerpo pedía descanso, pero el alma estaba encendida. Por primera vez desde que llegó al castillo, sentía que tenía un propósito. Su mirada hacia Alejandro reflejaba respeto y gratitud. Juntos habían dado el primer paso contra el enemigo común. El día terminaba con la esperanza sembrada en los corazones y el camino hacia la justicia comenzaba a abrirse. Mientras Alejandro e Isabela, vestidos con ropas sencillas, seguían firmes en el proceso de convencer a las familias de testificar, la amenaza crecía sin que lo supieran.

En la casa de don Fernando, un campesino llegó aterrorizado, el cuerpo doblado por el miedo. Le debía una gran suma y se veía perdido, pero buscaba escapar. Cayó de rodillas ante el villano, implorando absolución de la deuda. Solo a cambio aceptaría hablar. Fernando entrecerró los ojos intrigado por la propuesta. El destino comenzaba a inclinarse. El hombre confesó que tenía información valiosa sobre el duque, pero antes exigió que su deuda fuera borrada, suplicando clemencia. Don Fernando, fingiendo generosidad, aceptó la condición.

A continuación escuchó cada detalle de los movimientos de Alejandro e Isabela entre el pueblo. Supo del plan de llevar pruebas y testigos directamente al rey. La sangre del villano hirvió de furia contenida. De un golpe sacudió la mesa con tal fuerza que los vasos cayeron al suelo. “Voy a acabar con Alejandro antes de que llegue al trono con sus quejas”, murmuró con ferocidad. Su mirada helada reflejaba odio puro y deseo implacable de destrucción. Ya sabía cómo herir al rival, atacándolo en su punto más sensible.

Los criados alrededor se encogieron en silencio, acostumbrados a su violencia. El campesino salió corriendo, temiendo ser castigado a pesar de la promesa. En el corazón de Fernando solo crecía la llama de la venganza. La noche presagiaba desgracias. Mientras tanto, el palacio reposaba en un silencio profundo. Las antorchas se apagaban y los pasillos dormían en penumbras. De repente, Clara golpeó con urgencia la puerta del cuarto de Isabela. Asustada, la joven despertó de un salto con el corazón desbocado.

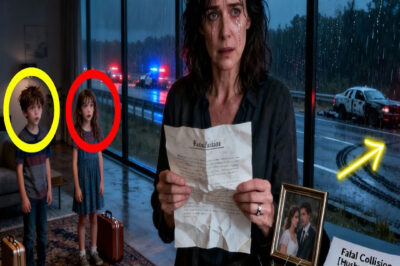

La criada entró jadeante, anunciando que don Alonso estaba en el palacio. La noticia cayó sobre Isabela como un trueno. En segundos se vistió a toda prisa y bajó las escaleras dominada por el miedo. En el gran salón encontró a Alejandro despierto junto a su padre. Don Alonso estaba cubierto de cenizas, la ropa chamuscada por el incendio. Su rostro marcado por el horror se deshacía en lágrimas. Los ojos buscaban a la hija como implorando amparo. Isabela corrió hacia él con el pecho desgarrado por el espanto.

Alejandro se mantenía firme a su lado, sosteniéndolo para que no cayera. La escena tenía el peso de una tragedia viva. Don Alonso lloraba como un niño y la voz apenas le salía. Él lo quemó todo, Isabela. Lo quemó todo, murmuró entre soyosos. La joven llevó las manos al rostro como queriendo negar el horror. El corazón se le quebraba en mil pedazos. Una vez más, don Fernando atacaba con crueldad implacable. Los recuerdos del antiguo incendio volvieron como látigos de dolor.

El peso de la tragedia la envolvía como una muralla. Fernando había incendiado las plantaciones y destruido la casa de su padre. No era solo venganza, era un mensaje cruel. Sabía de sus movimientos. Isabela abrazó a don Alonso sintiendo su cuerpo temblar. El miedo la carcomía al imaginar que pudo haberlo perdido. Alejandro permanecía cerca con el rostro endurecido por la ira. Sus puños cerrados revelaban la necesidad de reaccionar, pero antes debía cuidar de ella. Con la voz temblorosa, Isabela pidió a Clara que preparara un cuarto para su padre.

Don Alonso subió tambaleante, exhausto y con las ropas manchadas por las cenizas. Isabela lo siguió con la mirada hasta que desapareció por las escaleras, el corazón hecho pedazos. En cuanto él se retiró, la joven no resistió más y se derrumbó frente a Alejandro. Las lágrimas brotaron en torrente, nublándole la vista. Su cuerpo cedía, incapaz de soportar tanto dolor. Los soylozos llenaron el silencio de la madrugada. Alejandro no dudó, avanzó hasta ella y la envolvió en sus brazos.

Su abrazo fue fuerte, firme y al mismo tiempo lleno de ternura. Isabela se aferró a él como quien busca refugio contra la tormenta. Sintió el calor de su cercanía como un escudo protector. Con voz baja, Alejandro murmuró que reuniría a sus hombres y a los testigos. Juró que al día siguiente iría al rey. La promesa sonó como espada levantada contra Fernando. Isabela alzó el rostro lentamente, aún cubierto de lágrimas. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de una ternura inesperada.

El corazón se le aceleraba con la proximidad, sintiendo el aire encenderse entre ambos. Alejandro levantó la mano y acarició suavemente su rostro. Sus labios estuvieron a un paso de unirse, pero él dudó en el último instante. Intentó retroceder, contenido por el respeto. Entonces Isabela susurró, “Lo quiero.” Aquellas palabras rompieron todas las barreras restantes. Alejandro volvió a inclinarse ya sin resistir. Sus labios encontraron los de ella en un beso profundo y arrebatador. Fue ardiente, mezcla de dolor, deseo y esperanza.

El mundo alrededor desapareció, quedando solo ese instante. La respiración se confundía y los corazones golpeaban descompasados. Era más que pasión, era entrega absoluta. Dos destinos se unían en silencio. El cuerpo de Isabela temblaba, pero Alejandro la sostenía con firmeza. Aquel beso no era solo consuelo, era promesa de futuro. En el silencio de la madrugada, dos corazones heridos se hallaban en el amor. Las llamas de Fernando no habían destruido todo, al contrario, habían encendido dentro de ellos una llama imposible de apagar.

El amor surgía en medio de la tragedia, transformando lágrimas en esperanza. Era el inicio de una unión que cambiaría sus vidas para siempre. Aquella noche, el duque e Isabela vivieron su primera entrega. La habitación iluminada por velas fue testigo de horas de ternura, pasión y complicidad. Alejandro la tocaba con respeto e intensidad, como si cada gesto fuera una promesa eterna. Isabela, entregada a sus brazos, sentía el corazón latir en armonía con el suyo. El silencio nocturno se rompía solo con las respiraciones entrelazadas.

Allí no quedaba miedo, solo amor profundo, y su corazón sabía que desde ese instante estaba verdaderamente unida a él. Al despertar a la mañana siguiente, Isabela extendió la mano y encontró la cama vacía. La sábana aún guardaba el calor de Alejandro, pero él ya se había marchado. El vacío a su lado recorrió su piel con un frío punzante. Se levantó con premura, el corazón apretado por la incertidumbre. se vistió a toda prisa y salió en busca de noticias.

Cada paso por los pasillos resonaba con su ansiedad. El silencio del palacio se volvió insoportable. Clara la encontró agitada y le trajo la noticia temida. dijo que Alejandro había partido al amanecer para presentarse ante el rey y que don Alonso, decidido a probar su lealtad, lo acompañaba como testigo vivo contra don Fernando. Las palabras trajeron alivio y miedo al mismo tiempo. Isabela respiró hondo, conteniendo las lágrimas, pero una sombra de angustia se instaló en su pecho. El destino de ambos estaba en juego.

Los días siguientes fueron de espera interminable. Una semana pasó sin que llegara carta ni mensajero. El corazón de Isabela ardía de preocupación en cada atardecer. Ya no soportaba la ausencia y confesó a Clara que iría tras ellos. Pero la criada, firme y protectora, le pidió calma. Le rogó que confiara en el duque que regresaría. Era necesario resistir al desespero. Entonces la aparente calma se rompió. Un criado entró corriendo al salón sudoroso y tembloroso. La voz casi le falló al anunciar que las caballerizas estaban en llamas.

El fuego consumía ya parte del establo y los caballos corrían peligro. Isabela sintió la sangre helarse en sus venas. Sin pensar corrió junto con Clara. Atravesaron los pasillos en carrera desesperada. La tragedia las esperaba afuera. El humo ardía en los ojos y sofocaba la respiración. El calor de las llamas hacía vibrar el aire como hierro al rojo vivo. Criados luchaban por liberar a los animales aterrados. Isabela y Clara, sin importar la suciedad, ayudaron a soltar las últimas ataduras.

El corazón de la joven se detenía con cada relincho de angustia. El sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro. lograron salvar a los últimos a tiempo. Cubiertas de ollín a un jadeantes. Observaron las llamas devorar la madera restante. Las llamaradas se reflejaban en los ojos de Isabela como recuerdo amargo del pasado. Clara entonces le sujetó el brazo con fuerza. Su voz baja pero firme rompió el aire pesado. Duquesa. Esto es obra de don Fernando. El nombre sonaba como maldición.

Isabela sintió que la amenaza se acercaba más que nunca. El miedo y la rabia se mezclaban en su pecho. El jefe de los criados se acercó con voz grave y cansada. Dijo que pondría hombres de guardia en todos los alrededores hasta el regreso del duque. Aseguró que harían todo lo posible por proteger el palacio, pero pidió que Isabela y Clara regresaran de inmediato al interior. Era el único lugar seguro en aquella mañana de incertidumbre. Exhaustas y cubiertas de ceniza, las dos aceptaron.

Caminaron en silencio, con pasos pesados. Los pasillos estaban silenciosos y cada sonido resonaba más fuerte de lo normal. Las tapicerías y retratos velados parecían observarlas en juicio mudo. Isabela sentía el corazón golpear con fuerza, como anunciando un peligro inminente. Clara avanzaba a su lado, intentando mantenerse firme, pero igualmente asustada. El palacio antes refugio parecía impregnado de tensión. A cada paso crecía la sensación de que algo las aguardaba hasta que llegaron al gran salón. Cuando empujaron las puertas pesadas, el espanto las paralizó.

Sentado en un sillón, como dueño del lugar, estaba don Fernando. La mirada fría y la sonrisa cruel le celaron el alma. Alrededor, unos 20 hombres armados se esparcían por la sala. Las hojas de las espadas brillaban bajo la luz de las antorchas. El silencio se rompió solo con su voz venenosa. Quédense quietecitas. Mis hombres están en todas partes. Isabela sentía el miedo recorrerle la espalda como una daga helada. Frente a ella, don Fernando parecía la propia maldad encarnada en un hombre.

El salón se encogía bajo la sombra de aquella sonrisa cruel y calculada. se levantó despacio, mostrando desprecio y desdén por el duque. Dijo que Alejandro había osado desafiarlo ante el rey sin pudor alguno. El veneno en su voz hacía el aire más denso, difícil de respirar. El corazón de la joven golpeaba fuerte, pero no se rendía. “Él se atrevió a difamarme”, murmuró con rabia contenida y ojos de fuego. Isabela respiró hondo y respondió con firmeza inesperada. Nada de lo que Alejandro dijera era mentira, era la pura justicia.

Aseguró que Fernando no podía seguir aplastando a los humildes. La mirada del villano chisporroteó como brzas encendidas por viento de tormenta. Una risa seca cortó el silencio con eco amenazador. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Admitió que no podría permanecer mucho tiempo en el palacio, pero prometió vengarse antes de partir sin piedad ni remordimiento. Juró que Alejandro se arrepentiría amargamente de enfrentarlo. Sus palabras cayeron como cuchillas invisibles sobre toda esperanza. Girándose hacia sus hombres, dio órdenes frías y tajantes, que permanecieran allí y mataran al duque en cuanto llegara.

Después lo seguirían hasta el lugar acordado. De pronto, Fernando se abalanzó y sujetó con violencia el brazo de Isabela. El grito de ella resonó pidiendo que la soltara aterrorizada. Él la arrastró por los pasillos sin atender súplicas ni dolor. Los criados se encogieron impotentes ante tanta brutalidad. Afuera la montó a la fuerza sobre su caballo negro. Partió al galope cortando el aire con furia implacable. El mundo de Isabela se convirtió en vértigo y miedo. Durante el trayecto, la joven imploró libertad, pero no obtuvo respuesta.

Sus gritos se perdieron en el viento, ahogados por cascos frenéticos. El acantilado apareció inmenso, como boca oscura dispuesta a tragar. Fernando la empujó hasta el borde, imponiéndole el abismo. La obligó a mirarlo con una sonrisa de sadismo puro. El vacío la llamaba con fuerza que helaba la sangre. Isabela luchaba por afirmarse en la tierra. “¿Aguantará el duque perder a su segunda esposa en el mismo lugar?”, dijo con sarcasmo cruel. El golpe de aquellas palabras cayó sobre Isabela como puñal mortal.

Era la primera vez que escuchaba aquella verdad espantosa. Fernando rió y confesó que había empujado a Beatriz hacia la muerte. Quiso verlo hundido en el luto, destruido por el dolor eterno, pero Alejandro resistió firme en su honor y su deber. Ahora prometía terminar lo que había dejado inconcluso. Con orgullo enfermizo, relató que había dejado a todos creer en un accidente. Fingió con pasión mientras guardaba la victoria en silencio venenoso. Pero el duque no se dio, al contrario, siguió luchando con entereza.

Fernando la arrastró aún más cerca de la orilla con furia ciega. Esta vez comprenderá el mensaje, murmuró helado como piedra. A cada paso, la joven veía la muerte más próxima. El viento rugía como testigo oscuro del crimen. Isabela gritó que el rey lo apresaría por todos sus delitos, pero Fernando respondió con burla que huiría como siempre lo había hecho. Su risa resonó por el abismo como eco del infierno. Fue entonces cuando el suelo vibró con cascos en galope frenético.

Un coro metálico de herraduras inundó el acantilado. El corazón de Isabela se encendió en un rayo de esperanza. El destino llegaba con furia y justicia. Era Alejandro, rodeado por los guardias enviados por el rey. Su figura apareció imponente, avanzando con firmeza en la distancia. “No se acerquen, o la lanzo ahora mismo”, gritó Fernando. El viento arrojaba palabras, sudor y miedo por la ladera. Isabela fijó los ojos en su esposo y recobró valor. Alejandro levantó la mano pidiendo calma a los arqueros.

Todo pendía de un instante suspendido. El chasquido del arco rompió el silencio como trueno. Una flecha certera cortó el aire e hirió al villano en el hombro. Fernando tambaleó, perdió el equilibrio y soltó a Isabela. Ella retrocedió con torpeza, lejos del beso mortal del abismo. El hombre intentó aferrarse a las piedras, pero fue inútil. Su cuerpo cayó al vacío, tragado por el precipicio sin retorno. El eco de la caída selló el fin de su reinado de terror.

Alejandro corrió hacia Isabela y la tomó en sus brazos. El temblor de ella se dio, sostenida por la fuerza conocida. Lágrimas ardientes rodaban por su rostro, mezcla de dolor y alivio. “Lo siento por ella”, murmuró con voz quebrada recordando a Beatriz. Él la miró con firmeza y respondió, “Lo sé, pero logré salvarte a tiempo.” Isabela apoyó el rostro en su pecho encontrando refugio, y el viento se llevó al fin la última sombra del enemigo. Isabela y el duque regresaron al castillo bajo la firme protección de los guardias reales.

Los hombres que habían servido a don Fernando fueron apresados y llevados en cadenas, derrotados ante la justicia. La sombra del tirano, que durante tantos años se había posado sobre familias enteras, finalmente se disipaba. El palacio parecía respirar aliviado y sus muros, antes marcados por la tensión, se abrían a la luz. Afuera, el pueblo celebraba con cantos, abrazos y lágrimas. El silencio del miedo había terminado y un nuevo tiempo comenzaba. Don Alonso, antaño vencido por la desesperación, fue acogido dentro del castillo.

Encontró refugio y consuelo, rodeado por el cariño de la hija que creyó haber perdido. Día tras día, sus ojos hallaban paz al ver a Isabela Segura junto a Alejandro. El arrepentimiento por sus decisiones pasadas se transformaba en aprendizaje callado. Comprendía ahora que el amor también exigía sacrificio y valor. Las noches que antes eran tormento le traían calma y agradecía a Dios por una segunda oportunidad. El pueblo entero también sintió el peso libertador de la victoria. Las calles antes marcadas por el temor ahora respiraban esperanza y vida.

Niños corrían por las plazas y las ventanas se llenaban de voces y música. Familias enteras elevaban oraciones de gratitud, recordando a la pareja que no había desistido de ellos. Los humildes, antes prisioneros de deudas injustas, recuperaban su dignidad. La confianza apagada por tanto tiempo florecía de nuevo en cada hogar. Y el nombre de Alejandro e Isabela era pronunciado con respeto. Los días en el palacio se tornaron serenos, llenos de vida y alegría. Isabela y Alejandro, unidos antes por el dolor y el miedo, ahora podían vivir su amor sin sombras.

Los pasillos fríos se llenaban de risas y pasos ligeros. Las velas ya no iluminaban un lugar de tensión, sino un verdadero hogar. El futuro se abría frente a ellos como un campo en flor. Cada nuevo amanecer traía consigo la dulzura de la victoria. Y la paz reinaba por fin en Arencurt. En una tarde suave caminaron juntos por el jardín. El viento ligero esparcía pétalos de flores de colores a su alrededor. Se sentaron bajo un árbol frondoso envueltos por el perfume de la primavera.

Alejandro, con ternura, acarició el cabello suelto de Isabela. Luego dejó que su mano descendiera hasta posarse en su vientre redondeado. En ese gesto silencioso había promesa y entrega. El futuro palpitaba en ella como milagro de vida. En aquel vientre crecía la esperanza de un nuevo destino. Podría ser un hijo o tal vez una hija fruto de lo que habían superado. Isabela sonrió con dulzura, los ojos iluminados por ternura. Sus labios murmuraron en voz baja, con emoción contenida.

Si es niña, se llamará Beatriz. El nombre flotó en el aire como bendición suave. Alejandro estremeció al escuchar, marcado por el recuerdo. El pasado dolía, pero el presente traía luz. Él la miró en silencio, con el corazón colmado de memorias. Recordó el acantilado, la pérdida y la soledad que casi lo destruyeron, pero también reconoció la fuerza que lo había mantenido de pie. Isabela comprendía su silencio y apretaba su mano con ternura. Sabía que esa herida nunca desaparecería del todo, pero también sabía que junto a ella Alejandro había aprendido a renacer y eso era lo que realmente importaba.

Ahora, con voz firme, Alejandro respondió que sí aceptaría el nombre, porque la vida generosa le ofrecía una nueva oportunidad de ser feliz. Beatriz sería recordada no como sombra, sino como símbolo de amor eterno. Y ante Isabela prometía valorar cada instante de aquella segunda oportunidad. Sus ojos se llenaron de coraje, ternura y serenidad. Las cicatrices del pasado cedían su lugar a la esperanza. Era la promesa de un hombre transformado por el amor. El viento suave jugaba con los cabellos de Isabela y Alejandro sonró.

Aquel gesto iluminaba un rostro que había conocido la dureza del dolor, pero que ahora por fin comprendía el valor de la esperanza. Isabela recostó la cabeza en su hombro con paz absoluta. El jardín parecía celebrar aquel instante de unión. El tiempo se suspendía en una eternidad breve y luminosa, y nada podía amenazar lo que habían construido. Así se encerra la historia de Isabela y Alejandro, el duque que supo amar de nuevo. Juntos vencieron al miedo, al enemigo y a la soledad.

Liberaron al pueblo de la opresión y levantaron un hogar sobre la confianza. Convirtieron lágrimas en coraje, pérdida en renacimiento y dolor en esperanza. El castillo, antes marcado por tragedias, se volvió símbolo de justicia. El amor que construyeron es más fuerte que el tiempo y su memoria vivirá para siempre.

News

Mi yerno llamó a mi hija “cerda gorda” minutos antes de su boda… y yo lo escuché TODO…

16 años dedicados a ser madre soltera, luchando para darle lo mejor a mi hija Julia. Y fue el día…

Mi Esposo Canceló Mi Invitación a la Boda de Su Hermano — Sin Saber que Yo Era la Dueña del Hotel de Lujo Donde la Celebrarían…

Mi nombre es Valeria, tengo 42 años y lo que les voy a contar hoy cambió completamente mi perspectiva sobre…

Mi marido y su amada amante murieron juntos en un accidente de coche, Me dejaron dos hijos ilegítimo…

Mi esposo y su querida amante fallecieron juntos en un trágico choque automovilístico. Me legaron dos hijos bastardos. 18 años…

Niño expulsado por ayudar a una anciana pobre… y esa decisión lo hizo el más rico de México…

En un villorrio olvidado por todos, donde apenas quedaban casas rotas y caminos de tierra, un niño de 5 años…

Durante la CENA, mi abuelo preguntó: ¿Te gustó el carro que te regalé el año pasado? Respondí que…

Durante la cena, mi abuelo preguntó, “¿Te gustó el carro que te regalé el año pasado?” Respondí que no había…

A los 53 años, Chiquinquirá Delgado Finalmente admite que fue Jorge Ramos…

Chiquinquirá Delgado no solo fue conductora, actriz y empresaria. Su vida estuvo atravesada por romances que jamás aceptó de frente,…

End of content

No more pages to load