Sentada junto a su hijo ciego, la millonaria intentaba disfrutar de la tranquilidad del parque cuando una niña de apariencia sencilla se acercó y levantó un pequeño frasco de vidrio que parecía brillar por dentro. Con una calma escalofriante dijo, “Dos gotas de esto y su hijo volverá a ver.” La madre no lo creyó, pero lo que ocurrió después desmontaría todo lo que ella creía posible. Esteban estaba sentado en la banca del parque, los lentes oscuros ocultando los ojos que nunca habían visto el mundo.

Era ciego desde que nació. Tenía 12 años y a pesar de su corta edad cargaba con una calma extraña, como si hubiera aprendido a escuchar el mundo en silencio. A su lado, Marta, su madre, una empresaria millonaria de postura firme y ropa impecable, mantenía los ojos atentos en todo a su alrededor, menos en lo que realmente importaba. sobreprotectora y controladora, administraba la vida de su hijo con la precisión de quien no permite errores, por miedo, por amor, por exceso de cuidado.

5 minutos y regresamos a casa, Esteban dijo consultando su reloj de pulsera. Sabes que el sol no es bueno para tu piel sensible, pero me gusta el calor en la cara, mamá, respondió él sonriendo levemente, sin esperar que ella entendiera. El silencio del parque, roto solo por el sonido distante de hojas siendo barridas, fue interrumpido por pasos descalzos que no golpeaban el suelo, casi flotaban. Cuando la figura se acercó, fue Esteban quien lo sintió primero. Un escalofrío recorrió sus brazos como si el aire a su alrededor hubiera cambiado de temperatura.

“¿Hay alguien aquí?”, dijo en voz baja frunciendo el ceño. Marta se volteó molesta y vio a una niña acercándose. Ropa desgastada, piel cubierta de polvo y ojos tan serios que parecían tener décadas. “Me llamo Sara. dijo la niña con voz baja pero firme. En su mano extendida, un pequeño frasco de vidrio blanco brillaba bajo la suave luz de los árboles. Dos gotas de esto y él verá. El impacto de esas palabras fue inmediato. Marta se levantó de un salto como si hubiera escuchado una amenaza.

¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de broma es esta? Replicó con dureza Esteban. Por su parte, giró la cabeza hacia la voz de la niña. Ella me está hablando, mamá. Quiero escucharla. La tensión se instaló como un velo entre los tres. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te mandó? Continuó Marta, acercándose y mirando con desconfianza el frasco en las manos de la niña. Sara no retrocedió. Nadie me mandó. Solo vine a entregar lo que es suyo. Su forma de hablar no era de alguien que suplica o ruega, era una afirmación.

Esteban se levantó lentamente. “¿Puedo, puedo tocarlo?”, preguntó extendiendo la mano hacia el frasco. Marta lo detuvo de inmediato. “No, Esteban, no sabemos qué es eso. Podría ser peligroso.” Pero el niño retiró el brazo con delicadeza. Por favor, mamá, solo quiero sentirlo. Sara dio un paso al frente y colocó el frasco en la palma de su mano con cuidado. Sabrás cuándo es el momento. Marta respiraba profundo intentando mantener la compostura. Esto es ridículo. ¿Qué clase de madre aceptaría un líquido extraño de una niña de la calle?

La respuesta vino del propio hijo con una dulzura firme. Tal vez una madre que cree que algo bueno puede venir de donde menos se espera. Sus palabras dolieron más que un grito. Marta retrocedió medio paso, como si intentara asimilar lo que estaba pasando. El silencio pesó entre los tres. Con el frasco en las manos, Esteban lo acercó a su rostro. Está caliente, parece que late, susurró. Casi en trance. Sara lo observaba en silencio, sin miedo. Marta cruzó los brazos desconcertada.

Está sucia, sin zapatos. Y aún así crees que puedes aparecer así y prometer milagros. La niña levantó la mirada más firme que nunca. Yo no prometo, yo entrego. Y se dio la vuelta con calma, como quien ya cumplió su misión. Marta se quedó sin palabras. Esteban guardó el frasco en el bolsillo de su abrigo con un cuidado instintivo, como quien sabe que aquello vale más de lo que parece. La niña se alejó sin correr con la misma serenidad de quien sabe que lo necesario ya fue dicho.

Marta permaneció inmóvil mirando el suelo de piedras limpias del parque, sintiendo una incomodidad que no sabía cómo nombrar. El rostro de Sara, la firmeza de sus palabras, el brillo del frasco. Todo aquello perturbaba el equilibrio impecable que tanto se esforzaba por mantener. Esteban volvió a sentarse en la banca, pero ahora con los dedos presionando levemente el bolsillo. El mundo, aunque ella no lo quisiera, parecía haberse resquebrajado un poco y algo estaba a punto de escapar por esa grieta.

La noche llegó arrastrando un silencio espeso sobre la mansión. Todo estaba en su lugar. Las luces suaves, las alfombras alineadas, los vidrios impecables. Marta observaba a su hijo dormir de lado con el cabello castaño ligeramente despeinado sobre la almohada. Esteban con sus 12 años y su ceguera desde el nacimiento parecía en paz, pero había algo distinto en él desde el encuentro en el parque. Sobre la mesa de esquina reposaba el frasco entregado por Sara. El pequeño vidrio parecía emitir un brillo propio y eso le incomodaba más de lo que podía admitir.

Trató de ignorarlo. Intentó convencerse de que era un delirio, una escena infantil. Pero aún así, las palabras de la niña resonaban con una fuerza perturbadora. Dos gotas y él verá. Marta tomó el frasco con manos inciertas, como quien sostiene algo entre el milagro y el veneno. Su mirada se posó sobre Esteban por unos segundos. Pensó en todo lo que él había perdido, en todo lo que ella había intentado compensar con comodidades, protección, control. Pensó también en cómo el niño sostuvo ese frasco como quien sostiene la esperanza.

Es solo una locura, susurró y entonces abrió la tapa. Con el corazón acelerado y los dedos temblorosos, Marta se arrodilló junto a la cama. Esteban respiraba profundamente, aún dormido. Ella acercó el gotero a sus ojos con miedo de despertarlo y dejó caer la primera gota. Un leve estremecimiento pasó por las pestañas del niño. Una más, se dijo a sí misma, tragándose el miedo. Cayó la segunda gota. El cuarto parecía aún más callado después de eso. Por un instante esperó que algo sucediera.

Una luz, una palabra. cualquier señal, pero nada. Solo el silencio. Guardó el frasco, se echó para atrás y salió del cuarto como si hubiera cometido un crimen. La madrugada fue larga. Marta se revolvía en la cama con los ojos abiertos, pegados al techo. El corazón a veces se aceleraba, a veces se congelaba. ¿Qué fue lo que hice? On pensaba. ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si es solo imaginación? Y si funciona. Al amanecer no aguantó más. Se levantó y caminó apresurada hasta el cuarto de su hijo.

Esteban ya estaba despierto, sentado al borde de la cama. Al verla acercarse, frunció el ceño y parpadeó. Parpadeó de nuevo y otra vez más. Sus ojos se movían confundidos, asustados, vivos. Mamá”, dijo titubeante. La voz salió entrecortada como si hablara desde un túnel. “Mamá, estoy viendo.” Marta se detuvo en seco. El pecho se le apretó. La respiración desapareció. Por unos segundos no supo qué sentir. Miedo, alivio, desesperación. Entonces corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sí, mi amor, estás viendo, estás viendo.

Las lágrimas comenzaron a caer antes de que lo notara. Esteban reía y lloraba al mismo tiempo, tocando los muebles a su alrededor, sus propios brazos, el rostro de su madre. “Tienes el cabello castaño”, dijo maravillado. Marta le pasó las manos por el rostro como si quisiera confirmar con el tacto lo que ahora los ojos veían. Esteban señalaba todo en el cuarto con los ojos bien abiertos, la cortina azul, la lámpara redonda, los libros en el estante. Así son los colores.

Esto es el mundo. Preguntaba entre sonrisas y exclamaciones. Marta no podía dejar de llorar. Lo observaba como quien presencia un nacimiento frente a sus propios ojos. Eres hermoso, hijo. Eres tan hermoso. El abrazo que siguió fue largo, fuerte, lleno de todo lo que no había cabido en los últimos 12 años. Esteban seguía observando todo con ojos hambrientos, cada textura, cada reflejo, cada sombra. Pero la forma en que miraba a Marta ahora tenía algo nuevo, un encanto puro, libre, que nunca antes había sido posible.

Y ella sabía en el fondo que ese momento era irreversible, nada volvería a ser como antes. El sol de la mañana atravesaba las grandes ventanas de la mansión, tiñiendo el suelo con un dorado suave. Esteban, aún en éxtasis por el milagro que había vivido, caminaba por el pasillo como si todo fuera novedad, porque lo era. Cada paso revelaba un nuevo detalle. El reflejo en las paredes, la textura de los marcos, las sombras bailando lentamente sobre el mármol, tocaba todo, pero ahora también con los ojos.

Marta lo observaba con una mezcla de admiración e inquietud. Algo dentro de ella le decía que el niño estaba cambiando, yendo más allá de los límites que ella tanto se esforzó por mantener. Y aún no sabía lo que eso significaba. ¿Puedo salir contigo hoy? preguntó Esteban durante el desayuno sin dudar. Marta alzó la mirada sorprendida por la iniciativa. Salir a dónde? Él dudó por un segundo, pero su voz fue firme. Al parque. Quiero ver los árboles y tal vez encontrar a Sara.

La mención del nombre de la niña le apretó el estómago a Marta. no respondió de inmediato, solo sonrió de lado con incomodidad, como quien no está segura de si eso es buena idea. Solo por unos minutos, mamá, prometo quedarme cerca. La madre asintió con un gesto casi imperceptible, vencida por ese nuevo brillo en los ojos de su hijo. Y así volvieron al mismo parque donde todo había comenzado. Pero para Esteban era como estar allí por primera vez.

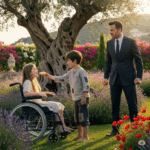

Es todo más grande de lo que imaginaba”, dijo encantado. “El cielo es siempre tan azul.” Marta sonrió más contenida, sin saber cómo responder a tantas maravillas. se detuvo junto a un árbol, colocó la mano en la corteza y cerró los ojos por un instante. Antes solo sentía ahora veo y siento. Es como si el mundo gritara en colores. Del otro lado del jardín apareció una figura familiar descalsa con los mismos ojos intensos y el vestido desgastado. “Sara!”, gritó él dando dos pasos rápidos.

Ella se acercó sonriendo, pero sin euforia. Había una serenidad curiosa en esa niña, como si estuviera segura de que el reencuentro sucedería. “Viniste”, dijo como si simplemente continuara una conversación interrumpida días atrás. Esteban apenas podía contener su entusiasmo. “Estoy viendo, Sara, veo de verdad.” Ella solo asintió con una pequeña sonrisa. Lo sé. Marta con un nudo en el pecho se acercó. ¿Qué tenía ese frasco? Preguntó con la voz más baja de lo que hubiera querido. Eso curó a mi hijo.

La respuesta de Sara vino sin dudar. No fue el líquido, fue la fe. ¿Quieres caminar conmigo?, preguntó Sara extendiendo la mano. Esteban miró a su madre. Ella dudó, pero al final asintió con un leve movimiento de cabeza. El niño tomó la mano de la niña y los dos comenzaron a caminar por el parque. Cada paso era un descubrimiento. Esteban se detenía a ver las flores, sentía el viento en el rostro y se encantaba con el baile de las hojas en el suelo.

“Tú ya has visto esto mil veces, ¿verdad?”, preguntó. “Pero nunca con tus ojos,”, respondió ella. Caminaron hasta la plaza del mercado, donde el aroma de frutas maduras llenaba el aire. ¿Qué huele así? Quiso saber él. Es mango, limón y empanadas, respondió ella riendo. Se sentaron en la banqueta y compartieron una empanada recién salida del puesto. Esteban mordió y rió con la boca llena, caliente y crujiente. Es perfecta. Sara se limpió la boca con el dorso de la mano y señaló una callejuela a la derecha.

¿Quieres ver dónde vivo? El camino los llevó hasta una vieja cazona transformada en orfanato. La fachada descascarada y las ventanas rotas contrastaban con la vida vibrante que salía de adentro. Risas, gritos, pasos corriendo. Al entrar, Esteban se detuvo en la puerta atónito. Había decenas de niños corriendo por los pasillos, jugando con objetos improvisados, gritando sin culpa, abrazando sin reservas. Este es mi mundo”, dijo Sara caminando entre colchones delgados y juguetes rotos, como quien presenta un palacio. Esteban lo miraba todo con los ojos bien abiertos, las paredes descascaradas, la ropa remendada, los niños descalzos, pero nada allí parecía triste.

Era desordenado, ruidoso, imperfecto, pero estaba lleno de vida. se volvió hacia ella confundido y admirado. “Ustedes son felices aquí. ” La respuesta de Sara fue firme, como quien dice algo que ya entendió hace mucho tiempo, “Mucho, porque estamos juntos y aquí eso es lo que importa.” Esteban por primera vez guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por plenitud. De vuelta en la mansión, el silencio parecía aún más frío. Esteban subió las escaleras despacio con los ojos atentos a todo, los muebles perfectamente alineados, las alfombras costosas, los candelabros como esculturas colgantes.

Todo ahí parecía inmóvil, inalcanzable. Al entrar a su cuarto sintió un vacío extraño. Era grande, iluminado, lleno de juguetes caros aún dentro de sus cajas. Ropa organizada por color, etiquetas intactas, paredes lisas, pero ningún sonido, ningún calor. Lo que antes parecía normal, ahora lo asfixiaba. se sentó al borde de la cama y susurró, “Aquí todo es bonito, pero nada está vivo. ” A lo lejos aún podía oír los ecos de los niños en el orfanato, los gritos, las carcajadas, el desorden, todo eso que Sara decía que era felicidad, eso lo acompañaba como una canción que no quería irse.

Miró alrededor y vio los videojuegos, los juguetes caros, el piano digital que nadie había tocado jamás. Tomó un avioncito de metal nuevo, pesado, y lo apretó entre sus manos. “Mamá compró todo esto pensando que sería suficiente”, pensó. Pero nunca preguntó qué quería yo. El juguete se deslizó de entre sus dedos y cayó al suelo con un sonido seco. Ni siquiera el ruido que hizo parecía real. Durante la cena se mantuvo en silencio, empujando la comida en el plato.

Marta, sentada al frente comentó distraída. Le pedí al chef que preparara tu risoto favorito. Él levantó la mirada y preguntó, tranquilo. ¿Cuál es mi favorito, mamá? Ella se detuvo por un instante. No supo que responder. El silencio entre los dos se alargó. Esteban, ¿por qué estás así? preguntó intentando disimular la incomodidad. Así como devolvió él pensativo, cerrado. ¿No te gustó ver a la niña hoy? Él colocó los cubiertos sobre la mesa y dijo con voz firme, “Sí, me gustó.

Quiero verla otra vez y quiero ir a la escuela con ella.” La cuchara cayó de la mano de Marta y golpeó el plato con un ruido agudo. “Escuela pública”, repitió con los ojos abiertos de par en par. Hijo, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Esteban mantuvo la mirada fija. Sí, sé exactamente. Quiero estudiar con los otros niños. Quiero andar en camión. Quiero saber qué se siente vivir como la gente de verdad. La madre se levantó nerviosa.

¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Él tardó 2 segundos en responder y cuando lo hizo, fue con la sencillez más cortante que podía existir. Nadie. Es que ahora estoy viendo. Marta dio una vuelta por el comedor pasándose las manos por el cabello como quien intenta organizar los propios pensamientos. “Todo esto es culpa de esa niña”, dijo con la voz temblorosa. “Te revolvió la cabeza. Tú no eras así antes de ella.” Esteban miró a su madre con firmeza.

Ella solo me mostró lo que siempre ha existido. Marta, con la voz más alta decretó, “Te prohíbo volver a verla. ” ¿Entendiste? No voy a permitir que una niña de la calle destruya todo lo que construí para ti. El silencio de Esteban fue como un grito apagado. La mesa entre ellos parecía un abismo. Más tarde, solo en su cuarto, Esteban se sentó en el suelo y comenzó a meter juguetes en una caja de cartón. Carritos, muñecos, videojuegos, uno por uno sin dudar.

Tomó ropa aún doblada, camisas que nunca usó, tenis que nunca tocaron el suelo. Con cada objeto que colocaba era como si se quitara un peso del pecho. “Quiero donarlo”, murmuró. Ellos lo necesitan más que yo. En el pasillo, Marta lo observaba por la rendija de la puerta con el corazón apretado. No sabía si eso era rebeldía o crecimiento. Solo sabía que su hijo ya no era el mismo y tal vez ella tampoco. Cuando Esteban terminó de empacar todo, se detuvo frente al espejo.

tocó su propio rostro con la punta de los dedos, como hacía cuando era ciego, pero ahora veía el reflejo. “Ese soy yo”, susurró. Del otro lado del vidrio parecía haber otro niño, uno que no solo estaba descubriendo el mundo, sino también a sí mismo, uno que ya no cabía en la burbuja dorada en la que fue criado. En el fondo de su corazón algo latía, un deseo de andar por las calles, de reír fuerte, de correr sin rumbo, de vivir con verdad.

Y dentro de él la imagen de Sara permanecía más viva que nunca. Esteban ya había tomado su decisión después del enfrentamiento con su madre, de la prohibición de ver a Sara y del creciente nudo en el pecho, sabía que no podía quedarse más. No importaba la hora, el riesgo ni las consecuencias. Esa misma madrugada se levantó despacio con el corazón acelerado. Caminó hasta la ventana de su cuarto y la abrió sin hacer ruido. El viento frío de la noche lo envolvió como una advertencia, pero no dudó.

Se puso un abrigo grueso, se amarró los cordones con prisa y tomó la caja de cartón con los juguetes y ropa que había separado para donar. Guardó todo en una mochila. Afuera, empujó su bicicleta con cuidado por el jardín para que las llantas no hicieran ruido sobre las piedras. Era su bicicleta nueva, regalo de cumpleaños, que nunca había usado fuera de los límites de la propiedad. Se subió en ella con las manos temblorosas y los ojos decididos.

Pedaleó por la calle oscura como quien huye de una prisión dorada. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el sonido de las ruedas. deslizándose sobre el asfalto húmedo. La ciudad dormía, pero su corazón estaba más despierto que nunca. Pedaleaba con un destino claro, el orfanato de Sara. Y con cada pedaleo algo dentro de él se hacía más fuerte. Al llegar al callejón estrecho, dejó la bicicleta apoyada en la pared y tocó el portón de hierro.

Ya en la penumbra de la madrugada fue Sara quien apareció. Los ojos aún somnolientos, pero la sonrisa completa. ¿Viniste? Él asintió jadeando. Mi mamá no me dejó, pero tenía que venir. Ella abrió el portón sin hacer preguntas. Entraron en silencio. El orfanato dormía, al menos casi todos. Uno que otro susurro venía de los colchones en el salón principal. Sara lo llevó hasta el fondo, donde un colchón delgadito estaba recargado en la pared. “Puedes dormir aquí, pero cuidado con el resorte en medio”, dijo riendo.

Esteban se quitó el abrigo y se acostó. A su lado, dos niños compartían una almohada rota. El colchón era duro, la sábana delgada, el aire estaba frío y entraba por las rendijas de la ventana rota, pero curiosamente nada de eso le molestaba. Esteban miraba el techo manchado de yeso y pensaba, “Nunca me había sentido tan bien.” A su lado, Sara también se acostó. “¿Estás seguro de esto?”, preguntó ella con voz baja. “Sí, aquí todo es real.” Ella giró el rostro hacia él y sonríó sin decir nada.

Un grupo de niños en la esquina comenzó a reír por algún chiste contado en la oscuridad. Risas libres, sinvergüenza. Esteban cerró los ojos con una sonrisa en el rostro y susurró, “Esto es lo que yo llamaría paz.” A la mañana siguiente, el sol aún no salía cuando Marta despertó y vio el cuarto de su hijo vacío. La cama intacta, la ventana abierta, la mochila desaparecida. Un pánico helado la invadió. En cuestión de minutos se vistió y salió manejando por las calles aún dormidas de la ciudad.

No sabía dónde buscar hasta que una intuición casi molesta la hizo girar hacia el lado del mercado. Al ver el portón del orfanato, su corazón se hundió. Bajó del coche casi corriendo y antes de tocar el portón vio algo por la ventana rota. Esteban dormía encogido, con el rostro pegado al brazo y abrazado a Sara. Marta se detuvo, no tocó, no gritó, no corrió, solo se quedó ahí observando. Ese niño, su niño, sonreía mientras dormía. Estaba abrazado a una niña descalza, acostado sobre un colchón delgado, en un lugar que ella siempre había considerado indigno.

Y aún así, ahí estaba él. con una expresión de serenidad que jamás había visto en casa. Aquello la desarmó. Sintió que los ojos se le llenaban, pero no lloró. Había algo en esa escena que la hacía temblar por dentro, un tipo de verdad que ninguna riqueza podía disimular. En ese instante exacto, por primera vez, Marta comenzó a preguntarse si proteger era lo mismo que encerrar. Se alejó del portón despacio sin que nadie la viera. entró al coche y se quedó con las manos en el volante por un largo rato sin encenderlo.

El sol comenzaba a salir en el horizonte y pintaba el cielo de un naranja tímido. La imagen de su hijo abrazado a esa niña riendo con otros en la oscuridad parecía ahora tatuada en su mente. Inhaló profundo, hundió el rostro entre las manos y susurró, “¿Qué es lo que no estoy viendo? Por primera vez en mucho tiempo, Marta no sabía qué hacer, pero algo dentro de ella. Por fin comenzaba a moverse. Respiró hondo y entonces salió del coche.

Caminó hasta el portón, más firme que antes. Tocó el timbre. Una señora mayor de rostro amable abrió con una sonrisa. ¿Puedo ayudarla? Marta hizo un gesto breve con la cabeza. Soy la mamá de Esteban. Necesito hablar sobre una niña llamada Sara. Fue invitada a pasar y cruzó el pasillo angosto con los ojos atentos. Todo era improvisado. Paredes despintadas, focos colgando, suelo manchado de pintura infantil, pero había vida ahí en cada detalle. Niños corrían descalzos, otros hacían dibujos coloridos en hojas arrugadas.

Marta sintió un nudo en la garganta. Era como caminar dentro de algo que siempre evitó sentir. En la sala de estar, una coordinadora joven y de habla firme la recibió con amabilidad. ¿Usted quiere saber sobre Sara? Marta asintió sentándose en el sofá desgastado. Sí, mi hijo os habla mucho de ella. Necesito entender mejor quién es esa niña. La coordinadora no dudó. Sara es extraordinaria. Tiene solo 11 años, pero es el alma viva de este lugar. Cuida a los más pequeños, consuela a los que lloran, corrige con dulzura a quienes pelean, no manda, ella cuida, ella abraza.

Todos la respetan sin que lo exija. Marta escuchaba en silencio cada frase como un golpe suave. La dejaron aquí cuando tenía 3 años con una nota y un osito viejo. Desde entonces no ha dejado de cuidar a los demás. Marta pidió verla. La coordinadora señaló por la ventana lateral. Ahí estaba Sara compartiendo una naranja con tres niños pequeños. Luego ayudó a una niña a peinarse y corrió a calmar un llanto que venía de uno de los cuartos.

Había ligereza en sus gestos, como quien conoce el valor del cariño silencioso. Marta se secó los ojos discretamente. En ese instante, Esteban apareció a lo lejos cargando una caja con juguetes donados. Al ver a su madre, se detuvo de inmediato. Su rostro se llenó de culpa, soltó la caja en el suelo y corrió hacia ella. Mamá, perdón por haberme escapado. Yo solo no quería desobedecerte. Solo necesitaba necesitaba estar aquí”, dijo él con la voz temblorosa. Marta se arrodilló y lo abrazó con fuerza.

“Sh, todo está bien, estoy aquí y yo también tengo que pedirte perdón, hijo.” Apoyó su frente en la de él y cerró los ojos. Tú solo buscaste lo verdadero y yo no quise verlo. Cuando Sara se acercó, Esteban la llamó con una sonrisa tímida. Marta se levantó y miró a la niña de pies descalzos frente a ella. Gracias por cuidar a mi hijo. La respuesta fue rápida, sin adornos. Solo hice lo que él merecía. Desde ese día, Marta no volvió a casa siendo la misma y al día siguiente regresó al orfanato.

Y al otro también. Y al siguiente empezó trayendo ropa, comida, productos de higiene, pero con el tiempo no era lo que traía lo que hacía la diferencia, era lo que dejaba allí, su presencia, su atención, su tiempo. Comenzó ayudando en las comidas, luego en las tareas, después en organizar los armarios. La mujer que antes lo controlaba todo, ahora aprendía a esperar, a escuchar, a entender el ritmo de los niños. Y Sara, siempre cerca, silenciosa, pero presente. Marta empezó a conocer a cada niño por su nombre.

Sabía quién tenía miedo a la oscuridad, quién soñaba con una bicicleta, quién no podía dormir sin agarrar la orilla de la camiseta. Aprendió a poner curitas con cuidado, a jugar sin miedo, a ensuciarse, a reír fuerte, sin culpa. Empezó a redescubrir su propia risa. Algunas tardes se sentaba en el suelo del patio y simplemente observaba como quien aprende a ver el mundo por primera vez junto a Esteban, ahora cada vez más libre, más seguro, y junto a Sara, cuya presencia se volvía una luz constante.

Un día, mientras ayudaba a colgar ropa en el tendedero improvisado del patio, Marta escuchó a uno de los niños preguntarle a Sara, “¿Ella también es tu mamá ahora? La niña sonrió. No, pero es de nosotros. Marta volteó el rostro disimulando el llanto. Aquello era más que cualquier elogio. Era una señal de que por fin estaba llegando a donde nunca supo que necesitaba estar. Con el paso de las semanas, la nueva rutina de Marta empezó a llamar la atención y no precisamente de forma positiva.

Aquella que antes se movía entre recepciones lujosas y eventos exclusivos, ahora era vista empujando carritos del súper llenos de jabón, arroz, cepillos de dientes y leche en polvo. Cambiaba cenas con copas de cristal por tardes, limpiando juguetes viejos o ayudando a pintar muros con los niños. Los ojos que antes la admiraban con reverencia, ahora la miraban con juicio disfrazado. Al principio, ella aún intentaba mantener ambos mundos funcionando en paralelo, pero pronto entendió eso era imposible. Llegaron las primeras invitaciones ignoradas, después las miradas incómodas.

Un grupo de amigas creó un nuevo grupo de mensajes sin incluirla. En una cena benéfica donde debía recibir un reconocimiento por su labor empresarial, se sintió incómoda de principio a fin. “Estás muy cambiada, Marta”, comentó una conocida mientras brindaban con champaña. “Te extrañamos, tu versión más, digamos refinada. ” Ella sonrió de lado sin decir nada. Al salir del evento y subir al coche, suspiró profundo, tomó el celular, escribió rápido, “Disculpen, no podré seguir participando en el comité.” A la tarde siguiente, llegó al orfanato con dos bolsas grandes de frutas frescas y útiles escolares.

Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje y una camiseta sencilla que combinaba con la ligereza en su rostro. Entró por la puerta trasera como quien ya conoce los atajos y fue directo a la cocina. Ahí encontró a Sara lavando platos con otras dos niñas. “Sí, viniste”, dijo la niña con esa sonrisa contenida y sincera. “Claro que vine y traje manzanas bien dulces.” Sara se encogió de hombros. Nos gustan hasta las agrias. Las dos rieron. Era una risa corta, cómplice, sin esfuerzo.

Más tarde, Marta se sentó en el patio con Esteban y otros tres niños. Observaba a uno de los chicos intentando equilibrar una lata vacía en la cabeza mientras los demás gritaban y reían. “¿Sabes qué es lo raro?”, dijo ella, volteando hacia su hijo. “Que aquí escucho risas de verdad. ” Esteban la miró y respondió, “Tal vez porque aquí nadie se ríe por compromiso.” Marta sintió como la frase le golpeaba el pecho. Lo sentía todos los días, como si las palabras simples de los niños abrieran grietas en el concreto grueso donde había construido su vida.

Pero ahora ya no cubría esas grietas. Ahora dejaba que el sol entrara por ellas. Cuando Marta fue invitada a dar un discurso en un gran evento benéfico dirigido a empresarios e inversionistas sociales, estuvo a punto de rechazar. La invitación venía con una expectativa implícita, que subiera al escenario como la empresaria elegante de siempre, vestida con palabras bien ensayadas, frases de impacto e historias inspiradoras sobre transformación y solidaridad. Pero Marta ya no era esa mujer. Algo dentro de ella había cambiado y sabía que si iba a hablar tendría que hacerlo con la verdad desnuda, sin guion, sin filtro, sin miedo.

La noche del evento subió al escenario con un vestido sencillo, el cabello suelto, los ojos serenos. El público estaba compuesto por cientos de rostros conocidos, hombres de traje, mujeres con joyas discretas, fotógrafos, columnistas. El auditorio inmenso se quedó en silencio cuando tomó el micrófono. Marta miró el papel que habían dejado en el atril con los temas esperados de su discurso. Respiró profundo y lo empujó a un lado. No voy a decir lo que esperan que diga. Porque la verdad no cabe en un esquema prediseñado.

Comenzó con voz firme y tranquila. Se escuchó un leve murmullo al fondo del salón. Hace algún tiempo, una niña de pies descalzos me entregó un frasco con dos gotas y dijo que eso haría que mi hijo viera. Me reí por dentro. Me pareció absurdo, pero lo hice. Le puse las gotas en los ojos mientras dormía y al día siguiente él me vio. Me vio de verdad por primera vez. Marta hizo una pausa. Todas las miradas estaban fijas en ella.

El milagro no fue solo que recuperara la vista, fue lo que vino después, fue lo que yo logré ver. Mi hijo huyó de casa, durmió en un colchón delgado, abrazado a esa niña, y cuando lo encontré estaba más vivo que nunca lo estuvo conmigo. En la primera fila, algunas expresiones empezaban a descomponerse detrás de las sonrisas educadas. Marta continuó. Pasé la vida creyendo que amar era proteger, que darle todo era suficiente, pero nunca le di lo que más necesitaba.

Espacio para sentir, para equivocarse, para ser libre. tragó saliva. Y esa niña, Sara, me enseñó más sobre humanidad que cualquier mentor, terapeuta o libro de liderazgo. El auditorio ya no solo estaba en silencio, estaba en suspenso. Nadie miraba el celular, nadie parpadeaba. Era como si todo el ambiente contuviera la respiración. Esa niña no cura con gotas, cura con presencia, con valentía, con fe. Me hizo entender que el verdadero milagro no ocurre cuando tu hijo vuelve a ver, ocurre cuando tú empiezas a ver.

La frase quedó flotando en el aire como una campana que suena por dentro. Marta respiró hondo y dejó el micrófono sobre el atril. No dijo nada más. bajó lentamente los escalones del escenario entre una mezcla de silencio, ojos vidriosos y manos inquietas, sin saber si debían aplaudir. Pero desde el fondo del auditorio comenzó una ovación, primero tímida, luego creciente, y de repente, de pie, Esteban y Sara estaban sentados juntos en la última fila. Cuando Marta se acercó a ellos, aún en el pasillo, el niño se levantó primero.

Estuviste increíble, mamá. Ella lo abrazó fuerte. No, solo fui yo misma. Sara la miró con esa misma sonrisa contenida, casi muda, que siempre parecía decirlo todo. Marta se agachó frente a la niña. Gracias por no rendirte conmigo. La respuesta llegó como siempre llegaba, directa, sin adornos. Solo necesitabas ver. Marta rió entre lágrimas. Y ahora veo. A la salida, mucha gente quiso hablar con ella. Le pidieron entrevistas, fotos, la felicitaron con elogios llenos de palabras bonitas, pero Marth no se detuvo en nada de eso.

Tomó a Esteban de la mano, llamó a Sara con una seña y los tres se fueron por la salida trasera. Caminaron hasta el coche como cualquier familia común, sin reflectores, sin prisa, sin público, solo con la sensación de que ese día lo que se dijo no fue un discurso, fue una confesión y quien lo escuchó lo escuchó, quien lo entendió lo entendió. Lo demás la vida lo mostraría después. Pasaron los meses. La mansión que albergaba silencios lujosos ahora estaba vacía, con las ventanas abiertas, alfombras enrolladas y cajas apiladas en los rincones.

Marta vendió todo sin pesar, sin apego. Esteban la ayudó a empacar los últimos objetos. “Esta casa se siente más pequeña ahora”, comentó él. Ella sonrió con suavidad. “Tal vez porque nosotros crecimos. El camión se estacionó frente a una casa de un solo piso, sencilla, con muros bajos y un jardín con hierba alta. Un lugar que, a los ojos de muchos, sería un nuevo comienzo modesto, pero para ellos era libertad. La casa quedaba en un barrio tranquilo, lleno de árboles viejos y niños jugando fútbol en la calle.

Nada brillaba, pero todo parecía más vivo. La cocina era pequeña, pero luminosa. La mesa de madera tenía marcas de uso. Los cuartos eran estrechos, pero olían a historia nueva. Esteban se quedó con el cuarto del fondo, donde la ventana daba a un árbol torcido que le encantó desde el primer momento. “Va a ser mi compañera”, dijo apoyando la frente contra el vidrio. Marta lo observaba en silencio. Aún se sorprendía con la sensibilidad de su hijo. Aún se emocionaba al recordar que hacía poco él ni siquiera sabía lo que era un árbol.

Con la nueva rutina todo cambió, incluso el tiempo. Ya no había prisa por reuniones ni compromisos inaplazables. Había escuela pública, pan con mantequilla por la mañana, ropa tendida en el patio y tardes en el orfanato. Sí. Porque aunque vivían en otra casa, Sara seguía siendo parte de sus vidas. Pasaba los fines de semana allí, estudiaba con Esteban, ayudaba a Marta en la cocina, se reía fuerte como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Su cuarto era improvisado, con un colchón en el suelo, pero decorado con cojines coloridos y un letrero hecho a mano.

Aquí vive la valentía. Un día, mientras Esteban hacía una tarea en la mesa del comedor, Sara dibujaba a su lado y Marta preparaba limonada en la cocina, sonó el timbre. Era una vecina trayendo un pastel. Supe que se mudaron. Bienvenidos. Marta agradeció con la sonrisa más sincera que había dado en meses. No era un gesto grandioso, pero era verdadero. Eso bastaba. Esa noche los tres cenaron juntos bajo la luz amarillenta de la lámpara chueca. Comieron arroz, frijoles, huevos y se rieron de chistes tontos.

Luego se sentaron en el sofá recargado contra la pared de la sala y se quedaron en silencio un rato observando el cielo por la ventana. El sol se ponía lentamente, tiñiendo todo de naranja y lila. Afuera, la calle se aietaba como si respetara ese momento. Marta, sentada entre Esteban y Sara, pasó los brazos por los hombros de ambos. Esteban apoyó la cabeza en su hombro. Sara le tomó la mano y fue ahí, en ese silencio compartido donde Marta susurró, “Tal vez esté viendo por primera vez.” No dijo nada más.

No hacía falta. Esteban sonríó. Sara cerró los ojos y el mundo en ese instante parecía completo. La cámara del destino se alejaría lentamente de ahí, no para mostrar riqueza, éxito ni finales perfectos, sino para eternizar un momento real. Tres personas que se encontraron en medio del caos eligieron el cariño y construyeron con lo poco que tenían todo lo que necesitaban. El mundo no se detuvo, el dolor no desapareció, pero ahora había suelo, había techo, había abrazo y había por encima de todo, ¿verdad?

News

Marido y esposa embarazada desaparecieron acampando, 11 años después esto se encuentra…

Un esposo y su esposa embarazada partieron para un fin de semana de camping en Joshua Tree, enviando una última…

Padre e Hija Desaparecieron en los Smokies, 5 Años Después Hallan Esto en una Grieta…

Un padre superviviente llevó a su pequeña hija a una caminata rutinaria por las montañas humeantes y simplemente nunca regresó,…

Bloquearon a VETERANO En El Funeral De Un General, Luego El General De 4 Estrellas Salió A Saludarlo

Usted no está en la lista, señor, y ese parche parece que lo sembró un niño. El joven soldado apenas…

Un NIÑO SIN HOGAR cambió la vida de una MILLONARIA EMBARAZADA… PERO años después..

En una ciudad ruidosa y olvidada por la compasión, un niño descalzo y hambriento rebuscaba entre la basura su única…

Nadie Se Atrevía Hablar Con El MILLONARIO…Hasta Que La Hija De La Limpiadora NEGRA Ofreció Paleta

Nadie se atrevía a hablar con el millonario hasta que la hija de la señora de la limpieza negra le…

Se Casó con un Vagabundo… y Descubrió un Secreto que Cambió su Vida

Una joven humilde se entregó al amor de un hombre sin hogar, sin saber que escondía un secreto que cambiaría…

End of content

No more pages to load