El señor menéndez entró en la cocina de su restaurante. Su nuevo cocinero no paraba de correr de un horno a otro y se le notaba nervioso. Era un chico joven, pero el dueño del local, que era un hombre ya mayor, decidió darle una oportunidad. Aunque lo cierto era que, al estar mirando a ese chaval ahora, el señor menéndez ya se arrepentía de haber contratado a ese empleado sin experiencia. El chico se acababa de graduar del instituto superior de hostelería, y en la entrevista pareció demostrar de sobra que podía hacer ese trabajo.

Sin embargo, se le veía muy despistado. Le habría dejado alterado la gran afluencia de visitantes, encima el chef le metía prisa y por ello se sentía más perdido todavía. El anciano pasó al comedor. El gerente estaba tranquilizando a los comensales, explicándoles la situación e intentando ser lo más amable posible. Al ver al dueño del establecimiento, sacó una sonrisa culpable, se precipitó hacia él y le ofreció una mesa. El señor menéndez la rechazó, le deseó buenas noches y salía del restaurante.

Se dirigió al centro de la ciudad, a su otro restaurante. Estaba más acostumbrado a cenar allí. El gerente de ese local, Alejandro, en seguida le encontró una mesa y le atendió. El señor menéndez se puso a comer muy despacio, sin dejar de valorar el ambiente. El comedor se trataba del restaurante más caro de su cadena, le gustaba cenar en ese sitio. Aquí tenía la sensación de ser una persona importante. Percibía las miradas respetuosas de los demás. Al mirar por la ventana y ver la gente pasar, se daba cuenta de tener la vida resuelta.

Se podía permitir muchas cosas. No era de los que miran envidiosos en las ventanas de los restaurantes, sino de los que disfrutan de la vida tranquilamente. Por eso le gustaban tanto esas cenas en silencio y sin prisas. Aquí se le antojaba que era un exitoso hombre de negocios, mientras que en su casa no era más que un anciano solitario. Uno que dedicó toda su vida a conseguir una fortuna, dejando las relaciones personales para más adelante. Uno que nunca dejó de buscar a una mujer perfecta y que, al final, se quedó solo con cinco restaurantes de éxito y una fortuna que no le hacía feliz.

Por supuesto que aún podía conseguir una esposa joven y fingir creer en la existencia del amor verdadero, pero el señor menéndez estaba ya cansado. Mientras tanto, Alejandro seguía corriendo de un lado para otro a su alrededor. Se podría decir que era su mano derecha, pero, y si su dueño se quedaba sin dinero, ¿seguiría tan atento con él como antes? O tal vez no. Probablemente sí seguiría, pensó el anciano. Al fin y al cabo, ya llevaba quince años siendo su ayudante.

Conocía al señor menéndez como la palma de su mano. Volvió a notar aquel ardor debajo de la costilla. Los dolores se iban haciendo cada vez más fuertes. A veces el dolor se apoderaba de él hasta tal punto que tenía miedo de realizar algún movimiento. En otros tiempos solía pensar que la culpa era de los alimentos grasos, pero esta vez le trajeron una ensalada y, sin embargo, pasaba exactamente lo mismo. Tampoco tenía mucho apetito. Decidió que por la mañana se acercaría al hospital.

Porque se comportaba como un niñato. Le daba miedo dejar de vigilar sus restaurantes aunque fuera temporalmente, pero quizá era hora de preocuparse por la salud. El señor menéndez ya no era joven. Había cruzado el umbral de los setenta años y siempre tuvo una salud de hierro. Solía comer de todo, pero de repente empezó a dolerle el hígado. Seguramente la razón fue su amor por los alimentos grasos y el alcohol. Solo pudo hablar con el doctor una semana después.

Cáncer de hígado, la cuarta etapa, dijo el médico con un tono seco, fingiendo estar estudiando las pruebas. No quedaba lugar a duda, pero no era esa la forma correcta de mirar a los ojos del paciente. Al mismo tiempo, el doctor estaba luchando con la tentación de ofrecerle un tratamiento costoso que de ninguna manera iba a tener efecto. Y la otra opción era decirle con toda sinceridad que nada iba a servir. Esto le quitará el dolor. El médico le entregó la receta.

Se trataba de una lista estándar, con esto el paciente tenía que quedarse más tranquilo. El doctor miró al paciente por debajo de las cejas, tratando de determinar su situación financiera. Aborrecía procedimientos de este tipo, porque sembrar esperanza sabiendo que muy pronto esa persona iba a morir. Muchos aprovechaban cualquier posibilidad de curarse, estaban su dinero a lo loco. Pero durante los años de su práctica, el médico no conoció a nadie que hubiera vencido el cáncer en una etapa tan avanzada.

Incluso durar unos pocos meses se consideraba ya un gran milagro. —¿Cuánto me queda? —preguntó el paciente muy calmado. El doctor levantó los ojos de los papeles y le miró pensativo. Era un anciano bien aseado, de una mirada severa. Parecía estar acostumbrado a ser el líder, o tal vez estaba cansado de la vida, o simplemente no quería demostrar que el diagnóstico le había asustado. —Creo que unos tres meses, tal vez seis —comenzó el médico—. Y también tiene la posibilidad de recibir terapia de apoyo que prolongará su vida.

A veces da buenos resultados. No quiero darle falsas esperanzas, a estas alturas no se curaría del todo, pero tal vez ganemos un año más. —Gracias, no es necesario. El señor menéndez se levantó, dobló cuidadosamente la hoja con la receta y se despidió del médico. Todo ha sido tan de repente, uno siempre piensa que tiene toda la vida por delante. Prefiere culpar a los alimentos grasos y al cocinero incompetente de lo que pasa. Nunca se le ocurre pensar que llegará un día en el que todo esto termine.

Pero el anciano, al quedarse un rato sentado en un banco del parque, pensó: tres meses para hacer algo y setenta años que pasaron sin que hiciera nada en absoluto. Una sensación extraña. Empezaba a darse cuenta de que en setenta años no había hecho nada bueno. Junto a él pasó una joven con un niño. El pequeño le pedía a su madre que le comprara un helado. —No hay dinero —le contestaba sin inmutarse su joven mamá, que en una mano sostenía un cigarrillo.

El anciano movió la cabeza con desaprobación. Primero lo más necesario. Los niños pueden esperar. Esto se había convertido en una costumbre tan arraigada que se veía perfectamente normal vivir en la pobreza, pero fumar un paquete de cigarrillos al día. Él también fumó cuando era joven, pero no gastaba en tabaco lo último que tenía. La gente se quejaba de la pobreza, pero eran ellos los que no hacían nada para salir de ella y preferían esperar que se produjera un milagro.

El hombre alcanzó a esa mujer con el niño y le entregó al pequeño varios billetes grandes. —Cómprate un helado —le sonrió al chiquillo completamente desconcertado—, y se fue. Aquella noche decidió que iba a dedicar los últimos meses de su vida a hacer que alguien que merecía vivir mejor lo hubiera conseguido. Para no escoger a voleo a una persona de las de su entorno, el anciano dueño de la cadena de restaurantes elaboró un plan que consistía en probar a sus empleados.

También servía para hacer más llevaderos los últimos meses de su vida, distraerse de la enfermedad y echar un vistazo al funcionamiento de sus locales desde fuera. Por primera vez en muchos años, en vez de dirigirse a las tiendas de ropa de marca, el señor menéndez visitó una tienda de segunda mano. Compró ropa vieja tirada de precio, que estuvo acumulando polvo no se sabe cuánto tiempo, por lo que dejó muy sorprendida a la dependienta. Pasó por un mercado, le compró manzanas a una señora mayor.

No tenían un aspecto muy apetecible e iban divididas por peso en unas bolsitas viejas. La vendedora le dio una bolsita al anciano y empezó a hurgar en su vieja bolsa con ruedas para reponer mercancía. El señor menéndez le pidió a la anciana que le vendiera su bolsa. —¿Me hace gracia, no? —refunfuñó ella—. Si no vendo esta fruta tendré que llevarme la de vuelta a casa. Allí detrás de la esquina se venden bolsas de todo tipo, cómprese la que mejor le cuadra.

—Es que me gusta la que tiene usted —sonrió el anciano. La señora solo hizo un ademán de estar cansada de ese cliente tan raro. El señor menéndez fue a aquel puesto de venta de bolsas de compra que le indicó la vendedora de manzanas, compró una y guardó allí algunos billetes. Regresó al mostrador de la anciana y le dijo: —¿Y me podría cambiar esta bolsa por la suya? —le guiñó el ojo—. No me hace falta una nueva, para lo que voy a hacer necesito una que sea vieja.

Le vendría bien a usted y sería una solución para mí. —Bueno, si de verdad la necesita para alguna cosa, ya podía habérmelo dicho. Acepto el cambio —cedió la anciana vendedora. Lo sacó todo de su vieja bolsa y se la entregó al cliente. El señor menéndez se precipitó a salir del mercado y la anciana empezó a recolocar sus cosas. —¡Oiga, señor! —al encontrar el dinero dentro, llamó al anciano que caminaba deprisa—. Se le ha olvidado aquí algo. El señor menéndez se dio la media vuelta y le sonrió, dejando claro que no había olvidado nada.

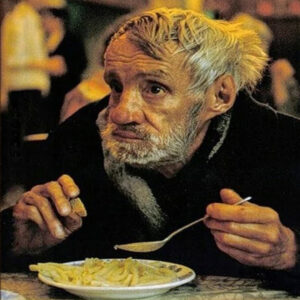

Era un placer para él saber que había ayudado a una buena mujer, porque no todas las personas, al haber encontrado dinero, lo harían saber. A la mañana siguiente, después de haberse puesto ropa vieja y haber tomado la bolsa intercambiada, fue a ver a un conocido que era maquillador. Para la hora de comer, el señor menéndez estaba irreconocible. Se convirtió en un viejo prematuro que acababa de llegar del pueblo. Fue a su restaurante más cercano. Como había muchos centros de negocios por aquella zona, ese restaurante se prestaba a menudo para las fiestas corporativas y siempre tenía clientela.

Obtenía buenos ingresos. El dueño sabía que tanto los camareros, con sus buenas propinas, como la gerente, no vivían en la pobreza. La gerente era una mujer de unos cuarenta años que se llamaba Elena. Siempre sonreía de una manera muy dulce y era amable con los comensales. El señor menéndez quería traspasar su red a ella. Era una mujer seria, madre de familia, trabajaba mucho y apenas veía a los suyos. Pero en la entrada le detuvo el guardia de seguridad.

—No puede pasar —dijo con rudeza. —Buenas tardes —les saludó el anciano—, ¿por qué no? ¿No puedo comer aquí? Armando, el guardia al que el señor menéndez ya conocía un poco, se negó rotundamente a dejarlo pasar. No le explicó ni el motivo. Después de una larga discusión, el cliente insistió en que llamaran a la gerente. Para su desagradable sorpresa, Elena no solo se negó a dejarlo entrar, sino que le faltó al respeto. Él le amenazó con que el guardia usaría la fuerza si el anciano no se marchaba por su propia voluntad.

Esa primera experiencia no era para nada lo que el dueño del restaurante esperaba. Quedó decepcionado con Elena y fue al siguiente local. En el segundo restaurante le saludaron con una sonrisa forzada y le explicaron que no quedaban mesas. Con lo cual, tampoco le dejaron entrar. Le pusieron de excusa que todas las mesas estaban reservadas. El señor menéndez no quiso ni discutir. No merecía la pena gastar las neuronas en eso. Ya se había dado cuenta de que no iba a conseguir nada.

Porque insistir en hacer el bien a la gente que no lo quiere. El mismo señor menéndez había comprendido desde hacía mucho tiempo que era mejor no maltratar a nadie, porque no se sabía las vueltas que iba a dar la vida. Cada persona que uno encuentra en su vida puede serle útil en algo. En el tercer restaurante le trataron todavía peor. El gerente no estaba, pero el cliente se mostró muy persistente y exigió que le llamaran. A lo largo de la conversación telefónica tampoco oyó nada bueno.

—Oye abuelo, vete a la estación de tren a comprarte un sándwich. Primero te saldrá más barato y luego no nos vas a ensuciar nada —el gerente se despidió y cortó la llamada. La única esperanza que le quedaba era el restaurante de Alejandro. En cuanto al quinto local, ni siquiera dudaba de que le iban a echar de allí. Sabía que aquel día se iba a celebrar allí una gran fiesta empresarial. Era poco probable que se pusieran contentos de verlo.

Por lo tanto, decidió dejar lo más complicado para el final. Fue a comprobar qué tan buena persona era Alejandro. Se acercó al restaurante y, como de costumbre, pasó directamente al comedor. El guardia lo detuvo. —¿A dónde va, caballero? El baño solo es para el uso de los clientes. —Nada, solo quería comer un poco —explicó el señor menéndez. —Lo siento, abuelo, algo me dice que tu pensión no te llegará para comer aquí —se rió el guardia. El cliente se puso a discutir con él, pidiendo de nuevo que llamaran al gerente.

Lo argumentó diciendo que un guardia no era quien para tomar decisiones. Alejandro vino con un paso apresurado al oír el ruido del escándalo. —Aquí no servimos a los vagabundos. Ese hombre, que era su mano derecha, sintió tanta repulsión por su aspecto que ni se le acercó. Con gestos indicó al guardia que expulsara al cliente fallido lo más rápido posible. El señor menéndez se sintió molesto por el comportamiento de sus empleados. Invadido por la tristeza, condujo hasta las afueras de la ciudad hasta llegar al restaurante que quedaba.

Entró allí sin ninguna expectativa. Como suponía, el restaurante estaba lleno. A decir verdad, de todos sus establecimientos, ese era el único que no parecía poder lograr éxito. Cuando lo abrió, no esperaba tener un aumento importante en sus ingresos, pero era necesario hacer crecer el negocio y quería que sus locales estuvieran repartidos de manera más o menos uniforme por toda la ciudad. Él mismo había contratado al personal de acuerdo con sus principios. Tenía que ser gente joven, deseosa de adquirir experiencia, y además tampoco era posible atraer a los especialistas costosos a un lugar así.

Pero las cosas le salieron mejor de lo que esperaba. Los jóvenes trabajaban con entusiasmo. El gerente no dejaba de ofrecer a los comensales actividades interactivas y la gente lo agradeció. El guardia de seguridad recibió al nuevo huésped en la puerta y le propuso esperar un poco. Enseguida llamó al gerente. Todo lo hizo con una sonrisa y sin mostrar nada de desprecio. Sergio, el gerente, llegó rápidamente, saludó a su huésped y le pidió que esperara mientras preparaban la mesa.

El guardia le ofreció al anciano una silla y un vaso de agua. Finalmente, el señor menéndez fue invitado a sentarse a una mesa. Se dio cuenta de que la acababan de poner. Era una mesa de verano que sacaron de la trastienda y, sin que les diera vergüenza hacerlo en presencia de los otros comensales, la pusieron en uno de los rincones del comedor. Así no molestaba a la gente y, al mismo tiempo, hacía que el cliente hambriento pasara un rato agradable.

Sergio le ofreció el menú, pero el anciano dijo que tenía muy poco dinero y que se iba a conformar con algo barato que al mismo tiempo sirviera para quitar el hambre. El gerente fue a la cocina y se lo comentó al cocinero. Luego se sentó a la mesa junto con el invitado y le empezó a hacer preguntas sobre su vida. Al señor menéndez se le ocurrió una breve historia sobre unos familiares malvados. Luego dijo que regresaba a casa del mercado y que le robaron el dinero.

Se disculpó por causar problemas al local. —No se preocupe, hombre, una mala suerte la puede tener cualquiera —el gerente le puso una mano en el hombro—. ¿Le gustaría trabajar con nosotros como guardia de seguridad? El joven de repente se vio animado. —Pero es que, ¿con la pinta que tengo? —el señor menéndez estaba desconcertado por una propuesta así. —Le daremos un uniforme, hombre —en seguida sugirió Sergio. La comida se la trajeron con una rapidez increíble. No se trataba de platos baratos, sino más bien de los caros.

Un rato más tarde se les acercó el cocinero. Era el mismo joven, ahora se le veía más resuelto. Vino caminando con la espalda bien recta, de una persona orgullosa de sí misma. Le empezó a contar al cliente lo que llevaba cada plato. Después de cenar, el comensal agradeció a los empleados su hospitalidad. Prometió que pensaría sobre el trabajo propuesto y se despidió. Al día siguiente, el dueño llamó a todos los encargados y los reunió en este último restaurante.

Cuando entró allí disfrazado de vagabundo, todos se mostraron disgustados. Solo Sergio y el personal del local le saludaron amablemente e inmediatamente le ofrecieron una mesa libre. El dueño se dirigió a la cocina. Los cocineros seguían trabajando al unísono, moviéndose entre las estufas humeantes. Le pidieron al viejo señor que se retirara del área para el personal. Pero entonces el señor menéndez se quitó la visera arrugada y la barba postiza. Se limpió el maquillaje con una servilleta y le guiñó un ojo al personal que lo miró atónito.

Salió de la cocina con la misma ropa, pero sin maquillaje. Los empleados se quedaron boquiabiertos. Comenzaron a mirarse unos a otros con una sonrisa culpable, como si se tratara de unos gatitos que se portaron mal. —Siempre quise que mis restaurantes fueran un ejemplo a seguir. El mundo sería mucho mejor si supiéramos juzgar a los demás no solo por la apariencia. Para mí ha sido muy doloroso darme cuenta de que mis empleados no comparten mis puntos de vista sobre la vida —comenzó el señor menéndez.

Los gerentes, todos por igual, se pusieron a pedir disculpas y poner excusas. El único que se mostró más modesto y se quedó sentado en el borde de una mesa era Sergio, quien miró con simpatía los intentos desesperados de los demás por justificarse. —Como no tengo familia y lo más normal es que pronto abandone este mundo, me gustaría dejar el fruto de mi trabajo en buenas manos. Todos se quedaron callados, mirándose unos a otros. —En las buenas manos de Sergio.

El joven gerente se ruborizó, notando cómo los demás le clavaban sus miradas. Luego el dueño dijo que iba a despedir a todos los gerentes y poner en su lugar a los empleados de ese restaurante. Puso todas las órdenes por escrito sobre la mesa frente a Sergio. —En cuanto a mi herencia, también se distribuirá entre los empleados de este restaurante —dijo el señor menéndez. Al día siguiente fue al notario y firmó todos los papeles necesarios. Unos días después, al haberse asegurado de llevar una gran cantidad de dinero, acudió al centro de salud al que estaba adscrito.

—Solo puedo darle cita con el médico dentro de un mes —le dijo la recepcionista—. ¿Se la apuntamos? —No —sonrió el hombre mayor—, ¿dónde queda la consulta del doctor? Tal vez me reciba sin cita. —En el despacho número treinta y uno, pero no le podrá recibir. Apenas logra atender a la hora prevista a los que vienen con cita —contestó la enfermera. El señor menéndez se acercó a la puerta de la consulta. Se quedó allí de pie, apoyado contra la pared, y comenzó a examinar a la gente.

Había quien estaba callado. Había otros que comentaban sus problemas de salud entre sí, compartiendo consejos sobre el tratamiento. Había alguno que protegía la puerta, poniéndose furioso cada vez que alguien intentaba saltarse la cola. Cuando hubo un sitio libre, el hombre se sentó. Permaneció un largo rato observando a las personas que intentaban luchar contra el cáncer. Una chica joven, pero triste, salió de la consulta. Se quedó algo desconcertada en medio del pasillo y sacó un viejo teléfono móvil con teclas.

—Sí, ya estoy fuera —respondió al teléfono bajando la voz—, pero mamá, tú sabes de qué cantidad de dinero se trata. Todavía hay que criar a Miguelito y al principio no podré ni trabajar. —Hombre, esperanza sí hay, habiendo dinero, claro. La joven se puso a hablar con su madre de otra cosa. Luego caminó lentamente hacia la salida. El señor menéndez se levantó y la siguió. Al alcanzarla, le puso un sobre en la mano y se fue muy deprisa.

Pensó que ahora sí podía morir en paz. Sabía que no lograría salvar a todos, pero uno que ha hecho el bien al menos a una persona ya ha logrado algo muy importante.

News

¡Harfuch lanza un ULTIMÁTUM a Alito Moreno en pleno debate…

Senador, la lealtad no se presume, se demuestra y usted, con todo respeto, le ha fallado a México. La frase…

Antes de morir, FLOR SILVESTRE CONFESÓ la GRAN VERDAD sobre LEO DAN…

Lo que Flor Silvestre reveló en sus últimos días sobre Leo Dan cambiaría para siempre la manera en que entendemos…

¡Alito moreno explota de rabia! claudia sheinbaum lo humilla y lo deja en ridículo total…

Hay cosas que simplemente no se pueden ocultar por más que lo intenten. Hay momentos donde la verdad sale a…

Policial Humilla a Omar Harfuch sin saber quién era… y lo que ocurre Después Sorprende a Todos…

Policial humilla a Harf sin saber quién era y lo que ocurre después sorprende a todos. La noche caía pesada…

Camarero Negro Alimentó A Dos Huérfanos Y, 20 Años Después, Un HELICÓPTERO Apareció Frente A Su Casa…

Un camarero negro alimentó a dos huérfanos y 20 años después, un helicóptero apareció frente a su casa. El ruido…

Fingí estar dormida. Mi marido y mi madre entraron en la habitación, y me quedé paralizada al ver…

En la primera noche de bodas esperaba a mi esposo en la cama fingiendo estar dormida. Entró no solo, sino…

End of content

No more pages to load