El empleado estaba a punto de iniciar la cremación del millonario fallecido cuando de repente una niña apareció gritando, “¡Deténgase! Él todavía está vivo.

” Él no lo creyó hasta que vio moverse el ataúd.

Lo que sucedió después hizo que lo imposible pareciera real.

Esa mañana de cielo nublado, la mansión Morales parecía envuelta en un silencio distinto, casi denso.

A las 06:42, un grito atravesó el segundo piso como una navaja.

La empleada corrió hasta la oficina y se encontró con Alejandro Morales, el magnate del sector inmobiliario de 52 años, desplomado sobre el escritorio de roble, los brazos flojos y la cabeza inclinada hacia un lado.

La taza de café rota yacía en el suelo con el líquido escurriéndose hasta la alfombra persa.

El reloj en su muñeca marcaba las 06:39.

En cuestión de minutos, los paramédicos entraron y confirmaron lo inevitable.

Infarto fulminante”, dijo uno de ellos con voz baja.

Camila, la esposa, apareció en el pasillo como si su cuerpo se hubiera vaciado junto con el de su marido.

Se lanzó al suelo, abrazó a Alejandro con fuerza y sollyosaba tanto que apenas podía respirar.

“¿Por qué, Dios mío? Estaba bien anoche”, gritaba.

La desesperación invadía el ambiente.

Los empleados se miraban entre sí.

sin saber qué hacer ante esa escena de dolor crudo.

A cada instante, el llanto de Camila adquiría nuevos matices.

No era solo tristeza, era incredulidad, era colapso.

Apretaba la mano de él como si quisiera traer de vuelta al hombre que el mundo temía, pero que ella amaba.

Entre lágrimas y aturdimiento, Camila murmuró algo al oído del médico que llenaba el certificado de defunción.

Siempre dijo que no quería velorio, no soportaba la idea.

Me suplicaba que todo fuera rápido, discreto.

El médico asintió con pesar.

Ella respiró hondo y repitió en voz alta para los presentes.

Vamos a respetar su voluntad, cremarlo hoy.

Hoy mismo, antes de que este sufrimiento crezca, nadie se atrevió a contradecirla.

Al fin y al cabo, ella era la esposa y el deseo parecía claro.

Un duelo largo solo desgarraría aún más a esa mujer.

La burocracia avanzó más rápido de lo habitual.

En menos de 4 horas, el cuerpo de Alejandro ya estaba siendo conducido en un coche fúnebre oscuro y discreto por las calles de la ciudad.

Dentro del ataúd de madera noble yacía el hombre que había dictado las reglas del mercado durante dos décadas.

un gigante de la élite, un hombre temido en las negociaciones y celebrado en los titulares.

Ahora su cuerpo era un silencio a punto de ser consumido.

Camila, sentada en el asiento trasero, seguía el trayecto en silencio, con los ojos hinchados y el cuerpo encogido, como quien aún no había aceptado lo que estaba ocurriendo.

Al llegar al crematorio, el empleado se le acercó con gentileza.

¿Desea usted presenciar el proceso?”, preguntó con voz suave, comprendiendo el dolor en su rostro.

Camila tardó unos segundos en responder, miró hacia la puerta de la sala técnica y tragó saliva.

Yo no puedo.

No tengo fuerzas para ver eso murmuró mientras las lágrimas volvían a correr.

Caminó hasta el ataúd, acarició con delicadeza la madera y susurró, “Adiós, mi amor.

” Luego se dio la vuelta lentamente y se fue.

A cada paso, su llanto parecía más profundo, más desgarrador.

Dentro de la sala de cremación, el técnico, acostumbrado a la rutina de la muerte, preparaba los controles del horno con los gestos automáticos de quien no se involucra.

Las llamas ya danzaban al fondo de la cámara esperando.

El ataúd fue colocado sobre la cinta metálica frente a la cámara incandescente.

El calor comenzó a esparcirse por el suelo como un aviso invisible.

El hombre digitó el código de activación y esperó a que el visor parpadeara.

Listo.

En sus ojos solo cansancio, pero por dentro algo lo incomodaba.

Un hombre tan importante, sin nadie, pensó.

Afuera, la brisa arrastraba hojas secas entre los corredores silenciosos del crematorio.

El jardín parecía inmóvil, casi como una pintura olvidada en el tiempo.

La mano del empleado flotaba sobre el botón de encendido como si el tiempo se hubiera detenido.

El visor parpadeaba en rojo, impaciente, pidiendo solo un toque para sellar el destino de Alejandro Morales.

El magnate ahora tendido, inmóvil, dentro de un ataúd rodeado por el calor creciente de la cámara de cremación.

El rugido de las llamas dentro parecía ansioso, como si pidieran prisa, pero había algo, algo en el aire, una incomodidad que el técnico no sabía explicar, pero que mantenía su mano suspendida por segundos que parecían minutos.

Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió de golpe.

El estruendo hizo que el hombre diera un salto y su mano retrocedió instintivamente.

Sus ojos corrieron hacia la entrada de la sala.

Una niña pequeña, delgada, descalza, con ropa sucia y el cabello despeinado, apareció como un rayo.

Corría con los brazos abiertos, los ojos muy abiertos y la respiración agitada.

El llanto contenido en su garganta era más fuerte que cualquier protocolo.

Su voz rasgó el aire como una navaja viva, cargada de una desesperación que nadie podía fingir.

“Déjenlo, él está vivo.

¡No lo quemen!”, gritó con el alma, con el dolor, con la fe.

El técnico se quedó congelado.

Su primera reacción fue instintiva.

Proteger el equipo, detener a la intrusa, seguir el protocolo.

“Oye, tú no puedes estar aquí.

¿Cómo entraste?”, gritó corriendo hacia la niña.

Pero ella no retrocedió, al contrario, avanzó con más fuerza señalando el ataúd.

Él está vivo.

Él me pidió ayuda”, insistía con la voz entrecortada, la garganta forzando cada palabra como si el tiempo estuviera en su contra.

Aquella niña, tan pequeña y tan decidida, traía algo en los ojos que el hombre no pudo ignorar.

Certeza y terror.

La sostuvo por los hombros intentando calmarla, pero antes de que pudiera decir algo, un sonido sutil lo paralizó.

Venía del centro de la sala del ataúd.

Primero un leve crujido, luego otro.

El empleado abrió los ojos de par en par, sin soltar a la niña, y giró lentamente la cabeza hacia el ruido.

El ataúd había temblado, un movimiento casi imperceptible, pero real.

No, no puede ser, murmuró tragando saliva.

El miedo subió como una espina por la espalda.

La niña dejó de gritar.

Sus ojos se fijaron en el mismo punto.

“¿Lo viste?”, susurró.

Él no respondió.

El segundo temblor fue más fuerte, visible.

Ahora no había dudas.

El ataúd se movió y entonces silencio, pero un silencio denso, cortante, como si el tiempo hubiera perdido el aliento.

El empleado corrió hasta el panel y apagó la cinta con manos temblorosas.

Los botones parecían tener el doble de tamaño, los comandos, el triple de dificultad.

El sonido del motor cesó, el rugido del horno disminuyó, la tensión dentro de la sala se volvió casi insoportable.

Aún en shock, se acercó al ataúd extendió las manos hacia la tapa.

Sus dedos dudaban.

“Señor”, murmuró con un hilo de voz.

La tapa crujió al abrirse.

La madera parecía resistirse como si guardara un secreto.

Y ahí estaba él, Alejandro Morales, vivo, sudando, el rostro pálido y cubierto por una fina capa de sudor, los labios secos, los ojos entreabiertos.

Respiraba con dificultad.

El pecho subía y bajaba como quien había escapado por poco de algo del otro lado.

“Agua,” murmuró.

“Solo eso.

” El técnico dio dos pasos hacia atrás, tambaleándose, llevándose la mano a la boca, completamente atónito.

La niña corrió hasta el ataúdvo con fuerza la mano del hombre que segundos antes estaría en llamas.

Lloraba, pero no de miedo.

Lloraba de alivio.

“Te escuché en mi sueño.

Pedías ayuda”, dijo en voz baja, como si hablara con alguien que conocía desde hace mucho tiempo.

El empleado aún intentaba entender lo que había pasado.

Tomó el teléfono y llamó a emergencias, la voz temblando tanto como las manos.

“Él está Él está vivo.

Manden una ambulancia ahora afuera.

El cielo parecía haber cambiado de color.

El viento sopló con fuerza por las ventanas abiertas, como si celebrara el milagro que acababa de ocurrir.

Y la niña, esa niña, sin nombre, sin motivo aparente para estar allí, había salvado una vida.

El sonido del monitor cardíaco resonaba bajo, rítmico, como un recordatorio insistente de que él aún estaba allí.

Alejandro Morales, el magnate de la construcción, despertaba lentamente entre sábanas blancas y paredes que olían a éter y desinfectante.

La habitación era amplia, pero parecía pequeña frente a la avalancha de preguntas que se acumulaban en su mente.

El mundo se había apagado ante sus ojos y de pronto volvió a encenderse.

¿Pero por qué? ¿Cómo? Lo último que recordaba era su taza de café, el sabor amargo en la boca, el dolor en el pecho y luego la oscuridad y entonces la voz.

La voz de la niña volteó el rostro hacia la ventana y se quedó así un rato intentando entender cómo lo imposible había ocurrido.

Una niña Una niña apareció en la sala del crematorio gritando que él estaba vivo y tenía razón.

Nada tenía sentido.

Cuando la enfermera entró trayendo agua y una libreta de notas, Alejandro levantó la mano con esfuerzo.

La niña murmuró con la voz ronca.

¿Dónde está la niña? La enfermera sonrió.

Está afuera.

Dice que necesita hablar con usted.

Cash no puede irse hasta mirarlo a los ojos.

sintió un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con un infarto.

“Tráela, por favor.

” La puerta se abrió despacio.

Isabel entró vacilante, con los hombros encorbados y los ojos atentos, como quien no sabe si puede estar allí.

Usaba el mismo vestido arrugado y sus pies aún estaban sucios de tierra, pero había algo en ella que parecía intacto, una pureza bruta, casi ancestral.

Alejandro la miró en silencio por unos segundos.

El aire entre ellos parecía denso, cargado de algo que aún no tenía nombre.

“¿Cómo te llamas?”, preguntó él con la voz a un débil.

“Isabel”, respondió ella con sencillez.

“¿Puedes decirme por qué hiciste eso? ¿Qué te llevó hasta allí?”, insistió él.

Isabel entrelazó los dedos.

No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que hacer algo.

Era como si algo más grande que yo me empujara.

Solo fui.

¿Por qué fuiste allá? Repitió él ahora con la voz entrecortada.

Isabel respiró hondo.

Porque soñé contigo.

Alejandro se inclinó sintiendo que el corazón se le aceleraba de nuevo, pero no por miedo.

Era otra cosa.

“¿Soñaste conmigo?”, Isabel asintió.

“Fue mientras dormía hoy mismo.

En el sueño usted estaba atrapado dentro de una caja oscura.

Golpeaba, gritaba, pedía ayuda y yo intentaba abrirla, pero no podía.

” Su voz vaciló y entonces una voz me llamó.

Vino de la nada.

Decía, “Ve con él ahora, antes de que sea tarde.

” Yo no sabía a dónde ir, pero lo sentí.

Mis pies lo sabían.

Entonces corrí.

Solo corrí.

solo sabía que tenía que hacer algo.

La habitación se sumió en un silencio espeso.

Alejandro parpadeó varias veces, como si necesitara obligar a las lágrimas a quedarse donde estaban.

“Yo también estaba en un lugar oscuro”, dijo con la voz temblorosa.

No era un sueño.

Era como si algo me hubiera tragado.

No podía despertar.

Gritaba por dentro, pero nada pasaba.

Lo único que podía hacer era pedir, pedirle a Dios que enviara a alguien.

Rogaba, “Por favor, no me dejes morir así.

Manda a alguien, alguien que me escuche.

” Isabel lo miraba en silencio, con los ojos brillantes, como si ya supiera todo eso antes de que él lo dijera.

“Nadie más me escuchó”, continuó él.

ni los médicos, ni los del crematorio, solo tú.

Isabel mordió sus labios.

Yo tampoco entendí nada, pero el miedo que sentí en el sueño era real.

Era como si yo conociera tu dolor.

Alejandro se recostó en la almohada sintiendo un nudo en la garganta.

Tú me sacaste del infierno con tus manos pequeñas.

¿Cómo es eso posible? La niña no respondió, solo bajó los ojos.

y tomó su mano.

Él la apretó con fuerza y los dos se quedaron así por un momento que parecía fuera del tiempo.

Alejandro sentía algo despertarse por dentro.

No solo gratitud, sino una conmoción que le dolía en el pecho de una forma nueva.

Eres solo una niña, no deberías cargar con algo así.

Ella levantó la mirada y respondió con una firmeza sorprendente.

Tal vez sea pequeña, pero lo que sentí no cabía en mí.

Él rió con tristeza, ni en mí.

Y entonces llegaron las lágrimas, sinvergüenza, sin contención, porque en esa habitación, frente a esa niña que el mundo quizás ignorara, Alejandro descubría que aún existía algo más fuerte que la muerte, el llamado inexplicable de la vida.

Esa misma noche, pocas horas después de la alta médica, Alejandro Morales regresó a casa.

El auto negro se deslizó lentamente por los portones de hierro de la mansión, que se abrieron como si hasta ellos guardaran un silencio de luto.

El cielo estaba nublado y el jardín bien cuidado parecía más oscuro de lo habitual.

La llovisna comenzaba a tocar las hojas y todo alrededor tenía un tono húmedo, frío y opaco.

Alejandro miraba por la ventana como quien regresa de una guerra que nadie más vio.

Las luces de la entrada estaban encendidas y detrás de ellas alguien lo esperaba.

El chóer detuvo el auto con cuidado frente a la escalinata.

Alejandro descendió con movimientos lentos.

El cuerpo aún cargaba los vestigios de la experiencia que casi lo llevó y el espíritu los rastros de lo que lo trajo de regreso.

Cuando sus pies tocaron el suelo de piedra mojada, la puerta principal se abrió.

Camila estaba allí, lo vio, se detuvo.

Su rostro, iluminado solo por una lámpara amarillenta del vestíbulo, parecía congelado en el tiempo.

Los ojos abiertos de par en par, las manos sin saber dónde apoyarse, el pecho agitado bajo el vestido oscuro.

No se movió, no corrió hacia él, simplemente se quedó allí.

Alejandro también se detuvo aún a algunos metros de ella.

El viento sopló entre los dos, frío, arrastrando consigo el olor a tierra mojada.

Camila finalmente dio un paso hacia adelante, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, los ojos llenos de lágrimas, la boca entreabierta.

La voz que salió fue un susurro débil, como si el peso de la escena no le permitiera ser más que un soplo.

“Tú estás vivo.

” Esa frase simple lo golpeó con más fuerza de la que esperaba.

No era una afirmación, no era una exclamación, era una pregunta.

Una que sonaba más asustada que aliviada.

Intentó sonreír, pero el gesto murió a medio camino.

Sí.

respondió simplemente.

La palabra cortó el silencio entre ellos como un pedazo de vidrio.

Camila llevó la mano a la boca y un temblor cruzó su rostro, pero algo no encajaba.

Su mirada, la mirada parecía perdida como la de alguien que ve un fantasma y no al amor de su vida regresando de lo imposible.

Por un instante, Alejandro quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaba bien, pero algo lo detuvo.

Una intuición bruta que no venía de la razón, sino de algún rincón oscuro del alma.

La observaba intentando encontrar en sus ojos ese brillo del reencuentro, de la alegría, del alivio, pero no lo encontró.

Había miedo o quizás confusión o culpa.

No sabía, solo sabía que era extraño.

Todo era extraño.

El mundo ya no parecía el mismo después de lo que había vivido.

Y Camila tampoco lo parecía.

Ella intentó recomponer el gesto, secó una lágrima y dio dos pasos hacia un lado, dejando espacio para que él entrara.

¿Quieres descansar un poco? Preguntó sin poder sostenerle la mirada.

Alejandro asintió con un leve movimiento de cabeza, pasó junto a ella despacio y caminó por la entrada de la mansión.

Las paredes de la casa estaban igual que siempre, pero parecían más frías, como si hubieran olvidado el sonido de la vida.

Mientras cruzaba el pasillo, sintió un peso extraño en el pecho.

Algo en ese ambiente, en esa presencia, le hacía querer alejarse.

“Me voy al cuarto”, murmuró.

No esperó respuesta.

Subió las escaleras solo, dejando a Camila parada en el vestíbulo inmóvil.

Al pasar por el pasillo del segundo piso, su mirada se detuvo en una foto antigua donde sonreía al lado de Camila aún jóvenes.

Al fondo de la imagen, casi desenfocada, una niña sin rostro parecía correr por el jardín.

ni siquiera recordaba esa foto.

Dentro del cuarto se sentó con cuidado al borde de la cama.

El colchón se hundió bajo el peso del cuerpo y de lo que aún no lograba entender.

Miró alrededor.

Todo parecía exactamente igual, pero nada dentro de él era ya lo mismo.

El reloj de la pared marcó las 220.

Y en ese instante Alejandro lo sintió.

La guerra no había terminado, solo había cambiado de frente.

El amanecer llegó a la mansión sin ceremonia.

Ningún pájaro cantaba.

La luz atravesaba la ventana del cuarto de Alejandro con una frialdad melancólica, como si hasta el sol temiera iluminar demasiado ese lugar.

Él estaba sentado en el sillón junto a la cama desde las 4 de la mañana, los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas frente al rostro.

No podía dormir, no podía olvidar la mirada de Camila.

Ella no le dio un beso ni un abrazo, solo aquella pregunta.

¿Tú estás vivo? Dicha con más susto que alivio.

Y eso, por más que intentara racionalizarlo, simplemente no tenía sentido.

¿Por qué una esposa que recibe de vuelta a un marido supuestamente muerto no se deshace en lágrimas y gratitud? ¿Por qué no se arrodilla? No agradece a Dios, no sonríe ni explota en emoción.

Algo en el fondo del pecho de Alejandro ardía como una fogata que intentaba reavivar la memoria, pero que todavía era solo humo.

Intentó justificar el comportamiento de ella, el choque, el trauma, el miedo, pero había una línea invisible entre lo que era natural y lo que era fingido.

Y él sentía de forma casi instintiva que esa línea ya había sido cruzada.

Era más que una sospecha, era un llamado.

Alrededor de las 9 de la mañana, Alejandro salió de casa sin avisar.

El chóer se sorprendió al verlo bajar las escaleras solo con abrigo y mirada firme.

“Necesito un favor”, dijo simplemente.

20 minutos después, el auto se detenía frente al albergue donde vivía Isabel.

Pidió entrar sin llamar la atención.

La coordinadora se sorprendió al verlo allí y tardó un instante en conectar a aquel hombre elegante y cansado con el nombre que aparecía en los periódicos.

Isabel está en el patio.

Ayuda a barrer las hojas.

Alejandro asintió y siguió por un pasillo estrecho donde el olor a madera vieja y café recién hecho lo recibió como un recuerdo lejano.

Afuera bajó un árbol sin hojas.

Estaba ella.

La niña, la que lo había salvado, barría las hojas con dedicación, frunciendo el seño, de vez en cuando, como quien se toma muy en serio la tarea.

Alejandro se acercó despacio.

“¿Siempre te levantas temprano?”, preguntó con una sonrisa leve.

Isabel alzó la vista sorprendida y pronto dejó la escoba a un lado.

“Me gusta la mañana es cuando todo aún puede pasar.

” Él se sentó en una banca de madera cubierta de musgo en los bordes.

Ella vino y se sentó a su lado sin decir nada más.

El silencio entre los dos no era incómodo.

Estaba lleno de escucha.

Anoche volví a casa comenzó Alejandro.

Camila estaba allí esperándome.

Isabel no lo interrumpió, solo escuchaba.

Él continuó con la voz cada vez más baja, pero no sonó, no lloró.

Era como si verme ahí fuera un problema.

Se detuvo, tragó saliva.

Eso me dejó con un nudo en el pecho que no he podido soltar hasta ahora.

Isabel inclinó la cabeza pensativa.

A veces sentimos cosas que los demás no dicen en voz alta, respondió Alejandro.

La miró.

¿Tú crees que hay algo raro? La niña no respondió de inmediato.

Observó el suelo unos segundos, luego alzó la mirada.

Si tú sientes que lo hay, tal vez sí lo haya.

Sentimos cuando el corazón quiere advertirnos.

Habló con una serenidad que parecía no caber en alguien tan pequeña.

Alejandro se pasó la mano por el rostro cansado.

No quiero pensar mal de quien dormía a mi lado, pero no puedo ignorar lo que vi, lo que sentí.

Isabel se encogió de hombros.

Tal vez no se trate de pensar mal, tal vez se trate de querer entender.

Él asintió lentamente.

Hablas como si fueras mucho mayor de lo que eres.

Isabel dio una media sonrisa.

A veces Dios habla mejor con quien aún no ha aprendido a dudar.

Alejandro guardó silencio mirando el jardín seco frente a ellos.

El mundo parecía más claro, aunque nada estuviera resuelto aún.

sabía lo que tenía que hacer.

Tenía que buscar la verdad, tenía que entender.

“Gracias, Isabel”, dijo finalmente.

Por ayer, por hoy, por todo.

Ella solo sonrió y apoyó el hombro en su brazo.

Y allí, en ese pequeño gesto de una niña que apenas conocía, Alejandro encontró más apoyo que en toda la casa donde había vivido durante años.

Esa misma tarde, Alejandro se encerró en el despacho de la mansión.

La misma silla donde antes había caído con la taza de café todavía estaba allí, alineada, inmóvil, como si esperara que él volviera a ocupar su lugar en un juego que no sabía que estaba perdiendo.

Los cuadros en la pared, los estantes llenos de libros, el reloj antiguo marcando las horas con precisión cruel.

Todo parecía igual.

Pero dentro de él todo era distinto.

La incomodidad ya no era solo emocional, era física.

Era un peso en el pecho, una vibración en los huesos.

Algo gritaba por dentro.

Busca.

Y él escuchó.

Recordaba las palabras de Isabel como si aún flotaran en el aire.

Si tú sientes que lo hay, tal vez sí lo haya.

Era exactamente eso.

Lo que sentía ya no podía ser ignorado.

Llamó a un viejo conocido, un hombre discreto pero eficaz.

Necesito que alguien descubra lo que yo no estoy viendo.

Todo sin omitir nada.

Horas después ya había dos investigadores privados en acción con órdenes claras.

Revisar cada rincón de la vida reciente de Camila.

Entregas, transacciones, cuentas bancarias, cámaras de seguridad.

Si hay algo escondido, quiero verlo con mis propios ojos.

En los días siguientes, Alejandro casi no salió de casa.

El tiempo parecía pasar de forma distinta, como si cada minuto arrastrara una cadena invisible.

Cuando los investigadores regresaron, no hubo rodeos, solo una carpeta negra gruesa colocada sobre la mesa con una delicadeza casi fúnebre.

El silencio en el ambiente era espeso.

Está todo aquí, señor Morales, documentado.

Alejandro respiró hondo antes de abrirla.

Las manos le temblaban, pero no intentó disimularlo.

Cada hoja que pasaba era un golpe en cámara lenta, transacciones hechas con nombre falso, la compra de una sustancia rara, difícil de rastrear, análisis químicos, entrega registrada dos días antes de su supuesta muerte.

Las imágenes, esas fueron las peores.

Una cámara de seguridad interna en el pasillo de la casa mostraba a Camila entrando al despacho con una jeringa pequeña en la mano sin vacilar, una mirada serena, casi metódica.

Después la taza de café sobre la mesa.

Ella revolviendo lentamente el contenido, arreglándose el saco antes de salir.

La precisión del gesto cortó a Alejandro por dentro.

Ella sabía que yo iba a beber eso”, murmuró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta.

El investigador permaneció en silencio, simplemente esperando.

Él continuó.

Sabía exactamente lo que estaba haciendo.

La sustancia identificada en el informe era un compuesto neurotóxico de difícil detección.

Simulaba muerte clínica por hasta 72 horas, desacelerando los latidos del corazón.

e induciendo un coma profundo.

En la mayoría de los casos no dejaba rastros.

Alejandro dejó que los papeles se deslizaran sobre la mesa.

Sus manos apretaban los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos.

Lo que sentía ya no era duda, era certeza.

No había sido un infarto, no había sido un accidente.

Camila intentó matarlo y si no fuera por una niña, estaría muerto.

Todo su cuerpo dolía, pero no por el veneno.

Era dolor del alma, dolor de traición, dolor de mirar al pasado y ver todo desmoronarse.

El matrimonio, la confianza, la mujer que juró amor eterno.

Los recuerdos que parecían reales ahora estaban contaminados por una verdad que jamás habría aceptado si no fuera por aquella niña que entró en su vida como un soplo de lo imposible.

Isabel, la niña que vio lo que nadie vio, que sintió lo que nadie sintió y que ahora lo obligaba, sin decir una palabra, a enfrentar lo que había más allá del dolor, la necesidad de justicia.

El silencio de la sala parecía tener vida propia.

Alejandro cruzó el vestíbulo de la mansión como quien camina por un campo minado.

Cada paso era una advertencia, cada sombra en las paredes una memoria distorsionada.

Las luces estaban apagadas, excepto por una lámpara encendida en la sala de estar.

La lámpara de mesa creaba una penumbra dorada proyectando siluetas largas y temblorosas en las paredes.

Camila estaba allí sentada en el sofá de Lino Beige, con las piernas cruzadas, una copa de vino en la mano.

Al verlo entrar, no sonríó, no lloró, solo inclinó ligeramente la cabeza y giró la copa con movimientos circulares, como si ya supiera que eso iba a suceder.

Alejandro se detuvo frente a ella.

Las manos en los bolsillos del saco, la mirada fija, el alma hecha trizas.

Por unos segundos, ningún sonido se movió, ni del ambiente ni de sus cuerpos, hasta que sacó de una carpeta un sobre grueso y lo arrojó sobre la mesa de centro.

El sonido del papel golpeando el vidrio resonó como un disparo.

¿Quieres explicarlo o prefieres que lo lea en voz alta? preguntó con voz firme, pero temblorosa al borde.

Camila colocó la copa con cuidado, miró el sobre, luego a él un silencio y entonces rió.

Fue una risa seca, casi vacía, como si ese momento fuera para ella, solo una escena más que se cerraba.

Siempre fuiste muy bueno descubriendo números, pero muy ciego con las personas.

Alejandro no se movió, solo la miraba fijamente.

Me drogaste, simulaste mi muerte e ibas a quemarme vivo.

Ella cruzó los brazos, se recostó en el sofá y dijo, con el tono de quien confiesa un error sin culpa, “Tú siempre fuiste solo dinero para mí, solo eso.

Una cuenta bancaria con patas, un trofeo social, nada más.

” Alejandro sintió que el estómago se le revolvía.

Las palabras de ella eran demasiado frías, demasiado claras, demasiado reales.

Quería explotar, pero se contuvo.

“Te di todo”, susurró.

“Casa, nombre, vida, amor.

” Camila lo interrumpió con un gesto sutil de la mano.

“Me diste una prisión con paredes de oro, pero prisión al fin.

” Y yo solo jugué el mismo juego que tú siempre jugaste, solo que mejor.

Él cerró los ojos por un segundo.

Necesitaba respirar.

Necesitaba entender qué venía después.

Pero ya lo sabía.

No quedaba espacio para el diálogo, solo para el final.

Con la voz quebrada, sacó el celular del bolsillo.

Vas a pagar por esto.

Tengo pruebas, imágenes, informes.

La policía sabrá todo.

Camila no dudó.

Su cuerpo se movió como el de una actriz ensayada.

En un gesto preciso, se levantó, cruzó la sala y abrió un cajón discreto del aparador lateral.

De dentro sacó algo pequeño, metálico, un revólver.

El brillo del arma cortó la luz cálida del ambiente.

Alejandro se congeló.

Camila se volvió con el dedo en el gatillo y apuntó hacia él.

Toda la sala se quedó sin aire.

Esta vez, Alejandro, no quedarán dudas de que estás muerto.

Su voz era firme, sin temblores, sin vacilaciones.

Él levantó las manos lentamente, intentando no provocar movimientos bruscos.

Camila, no tienes que hacer esto.

Pero ella avanzó un paso, luego otro.

El tacón fino de su sandalia raspando el suelo de mármol como un cronómetro.

Tú moriste el día que firmaste ese testamento dejándome todo.

Solo olvidaste morirte de verdad.

Sus ojos estaban llenos de algo que Alejandro nunca había visto, ni en los peores negocios ni en los enemigos del mercado.

Era vacío.

La distancia entre ellos era ahora de poco más de 2 met.

Alejandro no se movía.

Las palmas de las manos abiertas, la mirada fija en el rostro de ella.

buscando desesperadamente algún rastro de la mujer que un día conoció.

Pero no quedaba nada.

Su dedo se movió, un leve apretón al gatillo.

El tiempo se estiró delgado y cortante.

Alejandro no podía respirar.

Su mente gritaba, pero su cuerpo se congelaba.

Por un segundo vio el reflejo de su propia muerte en los ojos de Camila.

Y era un reflejo vacío, frío, sin remordimiento.

El silencio de la sala parecía a punto de implosionar.

Entonces sucedió un sonido seco, abrupto, que vino desde atrás de Camila, como una explosión de madera contra carne.

Ella gritó y el revólver salió volando de su mano.

Isabel, la niña apareció como una sombra viva, un rayo lanzado por el propio destino.

Sostenía un pedazo grueso de madera, quizás parte de una rama o una barra decorativa de la escalera.

Estaba jadeando, los ojos encendidos, el cuerpo tembloroso.

No! Gritó más con el alma que con la voz.

Camila tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de rodillas.

Alejandro, movido por el instinto de sobrevivir, corrió hacia ella, pateó el arma lejos y la inmovilizó.

Fue un movimiento brusco, torpe, pero necesario.

Camila se retorcía.

rugía los ojos tomados por odio y frustración.

“Tú deberías estar muerto”, gritaba como un demonio expulsado de su propio mundo.

El arma giró en el suelo hasta detenerse cerca de la puerta.

Isabel corrió hacia ella y con manos temblorosas la recogió y la sostuvo contra el pecho.

Alejandro intentaba contener la fuerza de Camila, pero ella luchaba como quien ya no tiene nada que perder.

Tú y esa niña arruinaron todo.

” Gritaba mientras se retorcía.

Isabel gritó de vuelta.

“Ibas a matarlo otra vez.

” Las palabras cortaron el aire con el mismo impacto que un disparo.

El rostro de la niña estaba sucio, sudado, pero sus ojos sus ojos estaban llenos de algo antiguo.

Coraje.

El timbre sonó.

No una vez, sino varias.

Alguien afuera lo presionaba con fuerza, en pánico.

Isabel corrió hasta la puerta y la destrabó con dificultad.

El revólver aún en las manos.

Tres policías irrumpieron en la mansión en segundos, alertados por una llamada que Alejandro ni siquiera notó que ella había hecho, probablemente antes de entrar.

Uno de los oficiales sujetó a Camila, que seguía forcejeando, y la esposó con firmeza.

Vas a pagar por esto.

Los dos.

Yo tenía todo planeado.

Rugía.

Otra policía se agachó junto a Isabel y le quitó el revólver con cuidado de sus pequeñas manos.

¿Estás bien, querida?, preguntó.

Isabel solo asintió, los ojos aún fijos en Alejandro.

Él se levantó despacio, la camisa sudada pegada al cuerpo, los brazos marcados por las uñas de Camila.

El rostro estaba líbido, pero los ojos vivos, llenos de un alivio pesado, como quien por fin salía de una pesadilla.

Caminó hacia Isabel aún sin palabras.

La niña alzó la vista hacia él con los ojos llorosos.

¿Estás bien?, preguntó en voz baja.

Alejandro se arrodilló frente a ella sin importar el suelo frío de la mansión.

Tomó sus manos entre las suyas, respiró hondo y respondió con voz temblorosa.

Ahora, ahora sí lo estoy.

Los policías sacaron a Camila.

El sonido de las esposas cerrándose retumbó como un punto final en el aire.

Alejandro e Isabel permanecieron juntos, arrodillados en el centro de la sala.

El suelo aún revuelto, los muebles torcidos, las cortinas agitándose con el viento de una ventana mal cerrada.

Pero allí, en medio del caos, había paz.

Por segunda vez, esa niña le había salvado la vida.

Y no solo eso, le había devuelto algo aún más raro que la propia supervivencia, la certeza de que nunca más ignoraría lo que su corazón le decía.

Camila fue llevada entre gritos y resistencia, pero ya no quedaba fuerza en su furia.

El estruendo de la puerta cerrándose tras ella, fue como una liberación para aquella casa.

Durante horas, Alejandro se quedó allí sentado en el suelo de la sala con Isabel a su lado.

Ninguno de los dos hablaba, solo escuchaban la respiración del otro, aún agitada, aún viva.

La noche llegó despacio como quien pide permiso.

Afuera la lluvia comenzó a caer fina, continua, como si lavara los pecados que se habían acumulado por demasiado tiempo en las paredes de esa mansión.

Al día siguiente, Alejandro no fue a la oficina, no atendió llamadas, no quiso ver a nadie, solo se vistió, tomó el auto y condujo hasta el albergue de Isabel.

Cuando llegó, ella estaba sentada en la misma banca donde habían conversado días antes, observando a los niños más pequeños jugar en el patio de tierra.

Al verlo, esbozó una sonrisa tímida, contenida, pero llena de luz.

Él caminó hacia ella, se sentó a su lado y guardó silencio por un momento.

Luego, sin mirarla directamente, dijo con la voz quebrada, “Tú, tú me diste la vida otra vez, Isabel, y no puedo dejarte aquí como si nada hubiera pasado.

” Ella volteó el rostro despacio, sorprendida.

“Me gusta estar aquí, pero a veces es solitario”, confesó Alejandro.

respiró hondo.

Quiero que vengas conmigo para siempre.

Quiero que tengas un hogar, no solo un techo, sino un lugar donde seas vista, donde importes, donde alguien te espere para cenar, donde puedas crecer.

Isabel tardó en responder, los ojos llenos de lágrimas.

Intentó disimular, pero una lágrima cayó.

¿De verdad quieres eso? Aún siendo solo una niña de albergue, Alejandro tomó su mano con firmeza.

Eres la niña que me salvó dos veces y ahora yo quiero salvarte a ti también.

Los trámites para la adopción se iniciaron con urgencia y con el corazón.

Nada era demasiado burocrático para él.

Ahora, el hombre que antes se preocupaba por contratos, números y cláusulas, ahora solo quería una cosa, formar un lazo que el mundo entero le había fallado en darle a Isabel.

El proceso, que podría haber tardado meses, se volvió prioridad tras el testimonio de la niña en la comisaría.

La historia ya circulaba en la prensa.

Niña impide cremación y salva a Millonario.

Pero Alejandro no quería titulares, quería silencio, quería un nuevo comienzo, quería dejar de ser noticia y empezar a ser hogar.

La primera noche en la mansión, Isabel miró a su alrededor con los ojos de quien entra a un lugar mágico.

Pero lo que más le llamó la atención no fueron los corredores amplios ni los cuartos enormes, fue el jardín, un espacio amplio, verde, con árboles que se curvaban como brazos.

Corrió entre las hojas, rió, giró.

Alejandro la observaba desde la terraza con los ojos llenos de lágrimas.

“¿Hace cuánto que no juegas?”, preguntó.

Ella se detuvo, puso las manos en la cintura y respondió sonriendo desde nunca.

Y volvió a correr como si cada paso fuera una nota de música que el tiempo había guardado solo para ella.

Al final de la tarde, los dos se sentaron juntos en una banca de madera en el jardín, la misma donde él ya se había sentado tantas veces, siempre solo.

Ahora ya no.

El atardecer bañaba los rostros de ambos con un dorado sereno, como una bendición que el universo había postergado, pero no negado.

Alejandro miró a Isabel con un cariño inmenso.

“Tú salvaste más que mi vida, Isabel”, dijo.

“Me mostraste por qué vale la pena seguir viviendo.

” La niña sonrió con los ojos, tomó su mano con fuerza y respondió, “A veces hay que escuchar lo imposible para hacer lo imposible.

Y en esa tarde que terminaba, entre el cielo que se apagaba y los corazones que se encendían de nuevo, dos mundos tan distintos se encontraron para siempre.

Un hombre poderoso pero vacío, una niña olvidada pero llena de luz.

Y allí, en medio del silencio, nació una familia.

News

Millonario Deja la Caja Fuerte Abierta para Poner a Prueba a su Empleada: No Se Esperaba Esto

Don Rafael Mendoza, millonario de 75 años, había perdido completamente la fe en la humanidad. Cuando contrató a Carmen, una…

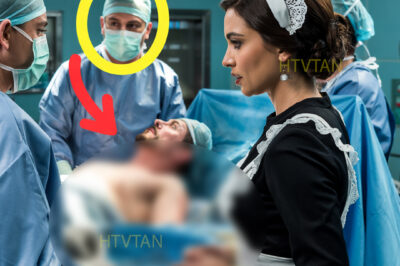

“YO PUEDO OPERAR” – EL MÉDICO ABANDONA LA CIRUGÍA DEL MILONARIO… Y LA EMPLEADA HACE LA CIRUGÍA…

Ella solo quería limpiar la casa, pero cuando el médico huyó y todos entraron en pánico, fue ella, con un…

“TU HELICÓPTERO VA A EXPLOTAR”, LE DIJO EL MENDIGO AL MILLONARIO, UNAS HORAS DESPUÉS…

Señor, su helicóptero va a explotar”, le gritó la mendiga al millonario. Él la ignoró, pero cuando ella reveló un…

Apache solitario se casa con una chica blanca… Sin imaginar lo que el destino le tenía preparado..

Abandonó su vida de privilegios por amor a un chef apache pero lo que descubrió después cambiaría para siempre el…

LOS GEMELOS DEL MILLONARIO VIUDO NO DORMÍAN NADA… HASTA QUE LA NUEVA NIÑERA HIZO ALGO, Y ÉL CAMBIÓ.

Durante semanas, ningún remedio, cuento ni especialista logró que los gemelos durmieran hasta que la nueva niñera hizo algo y…

JOVEN SE CONVIERTE EN HÉROE AL PILOTEAR UN AVIÓN Y SALVAR 173 VIDAS

Tenía apenas 17 años cuando entró en esa cabina. 173 vidas dependían de él. Lo que ocurrió después cambió su…

End of content

No more pages to load