Itapalapa, marzo de 1997. El calor ya pesaba en las paredes grises de Santa Marta a Catitla cuando Guadalupe Herrera cerró la puerta de su casa con cuidado. Eran pasadas las 9 de la mañana. Nunca más volvería a cruzarla. A lo largo de dos décadas, Guadalupe Herrera Martínez se convirtió en una figura conocida en esa colonia. Una mujer reservada, formal, que caminaba temprano con su bolsa beige clara al hombro rumbo a casas ajenas, donde limpiaba pisos, cocinaba y cuidaba niños que no eran suyos.

A los 45 años aún conservaba la fuerza para doblar sábanas húmedas o cargar cubetas de agua desde la cisterna hasta el segundo piso, pero lo que ya no toleraba era la falta de respeto. Ese lunes, Guadalupe salió vestida con su blusa color burdeos de botones, planchada con esmero la noche anterior y un pantalón beige claro que solía usar cuando quería verse un poco más formal. No era un día cualquiera. Desde hacía semanas le daba vueltas a la idea de confrontar a una mujer que conocía bien.

Virginia de la Torre, su exjefa. Virginia había sido su empleadora durante 7 años. No era amable, pero pagaba puntual hasta los últimos meses. Cuando Guadalupe decidió dejar el trabajo por cansancio y un problema de rodilla, la señora le pidió unos días para liquidarla. Después desapareció sin más, mudándose de casa sin pagarle. Durante las siguientes semanas, Guadalupe intentó contactarla con números antiguos. Preguntó a vecinos, incluso pidió a otra exempleada su dirección nueva. Nada. La sensación de haber sido ignorada la carcomía.

No se trataba solo del dinero, se trataba de dignidad. Esa mañana le dijo a su hija mayor, Miriam, que por fin iría a buscarla. Ya no voy a dejarlo pasar”, murmuró mientras ajustaba las asas de su bolsa. Miriam se ofreció a acompañarla, pero Guadalupe se negó. “Es cosa mía,” dijo. Su tono era tranquilo, pero firme. No llevaba identificación, no llevaba celular, solo unas monedas, una nota escrita a mano con la dirección que una vecina le había conseguido.

Calle Clavelinas en Lomas de Zaragoza. y su bolsa habitual, esa misma donde guardaba los productos de limpieza, su libreta de notas y un pequeño rosario de madera. Pasaron las horas. Al principio, Miriam pensó que quizás su madre había ido a otra dirección o se quedó a conversar con alguna conocida. No era común que saliera por tanto tiempo, pero Guadalupe también era impredecible en ciertas cosas. Sin embargo, al caer la tarde, cuando dieron las 6 y luego las 8 y luego las 9, el silencio empezó a pesar.

Eduardo, su hijo de 19 años, volvió temprano del taller mecánico esa noche. Apenas entró, preguntó, “¿Y mamá?” Miriam negó con la cabeza. Salió en la mañana, no ha vuelto. Pronto comenzaron las llamadas a doña Elvira, a la comadre Leticia, a la señora Rosa, con quien Guadalupe a veces compartía trabajos. Nadie sabía nada, nadie la había visto. Intentaron llamar al número antiguo de la señora Virginia. No contestó. Fueron incluso hasta la última casa donde Guadalupe había trabajado, pero la fachada estaba vacía.

con los cristales sucios y un letrero de se renta torcido en la reja. Ya era tarde. Miriam regresó a casa con una sensación que nunca la abandonaría, que algo no cuadraba, que su madre no se había perdido ni olvidado de ellos. Algo más había pasado. Esa noche Rocío, la menor de 14 años, durmió con la ropa de su madre entre los brazos. Era la primera vez que Guadalupe no dormía en casa sin avisar. Al día siguiente, Miriam fue al Ministerio Público de Itapalapa.

Llevaba una foto de su madre, una copia de su credencial de elector y una descripción escrita a mano con lo que llevaba puesto. El agente que la atendió, Sergio Cornejo, apenas levantó la vista. Le preguntó si su madre tenía pareja. Miriam dijo que no. Le preguntó si habían peleado. Miriam dijo que no. le preguntó si bebía. Miriam contuvo la rabia. “Puede haberse ido por voluntad propia”, dijo el agente mientras llenaba el formulario a medias. “Espere 72 horas.

Si no aparece, entonces vemos si se abre carpeta.” Durante tres días, la familia recorrió las calles de Santa Marta. Miriam dejó de ir a su trabajo. Eduardo pidió permiso en el taller. Pegaron volantes en los postes, preguntaron en hospitales y paraderos. Recorrieron el mercado Ignacio Zaragoza y la zona del metro a Catitla. Nada. Nadie había visto a Guadalupe ese lunes. Ninguna cámara, ningún testigo, ni una pista. La dirección que tenían de Virginia era vaga, una calle larga con casas similares.

Tocaron varias puertas. Algunos vecinos recordaban haber visto una camioneta blanca estacionada ahí hace semanas, pero no sabían quién vivía exactamente. Otros decían que una familia ya se había mudado, sin nombre, sin número, sin placas. Era como perseguir humo. La denuncia fue finalmente aceptada el viernes de esa misma semana. Aún así, no hubo búsqueda formal, no hubo brigadas ni inspecciones. El caso fue archivado como posible ausencia voluntaria bajo el código 61497. En los archivos, Guadalupe Herrera dejó de ser una madre desaparecida.

Pasó a ser una adulta que tal vez no quería ser encontrada, pero en su casa eso nunca fue una opción. Durante semanas, Miriam mantuvo un cuaderno donde anotaba todo. Lugares visitados, nombres, respuestas de vecinos. Eduardo comenzó a caminar de noche por zonas poco transitadas. Rocío dejó de hablar en la escuela. La bolsa beige clara de Guadalupe nunca fue encontrada. Tampoco su blusa era como si la tierra se la hubiera tragado. Nadie imaginaba que de alguna manera era casi literalmente eso lo que había ocurrido.

Al cuarto día, Miriam dejó de buscar a su madre en la calle. Empezó a buscarla en los ojos de la gente. Cada mujer de espaldas, cada paso apresurado, cada sombra al otro lado del andén, parecía posible un espejismo, una ilusión más. Guadalupe ya no estaba, pero tampoco se había ido. En la casa de calle Cedros, el comedor quedó con los platos intactos. El armario de Guadalupe siguió con su olor, con sus faldas bien dobladas y sus frascos de crema de eucalipto en la repisa.

Miriam, que había sido la hija responsable, la que llevaba el orden de la casa cuando su madre trabajaba fuera, asumió una nueva tarea, no dejar que la memoria de Guadalupe se apagara. Fue ella quien organizó las copias de volantes, quien insistió en buscar ayuda con colectivos de mujeres, incluso en un tiempo donde esa red apenas empezaba a existir. En 1997 las desapariciones no eran portada de periódicos, no había redes sociales ni alertas inmediatas. Y cuando la víctima era una empleada doméstica sin influencias ni apellido reconocido, la justicia simplemente se diluía entre formularios y pretextos.

Eduardo, por su parte, comenzó a ausentarse más del taller. A veces dormía fuera. Otras regresaba de madrugada con el rostro duro, con la camisa sucia y olor a desvelo. Se obsesionó con un rumor que había escuchado en un tianguis, que a veces las mujeres desaparecían en la frontera llevadas por redes de trata. Quiso ir a Tijuana. Miriam lo convenció de quedarse. “¿Y si sigue aquí cerca?”, le decía, “¿Y si la tienen escondida en algún lugar?” Rocío, en cambio, no hablaba.

Se guardó todas las preguntas en el pecho, empezó a dibujar siempre lo mismo, una figura de espalda con blusa morada entrando a una calle sin salida. Pasaron los meses. El caso fue mencionado una vez en la radio local gracias a una vecina que insistió con un periodista, pero nada más. Virginia de la Torre, la exjefa, nunca fue localizada. No había registros claros de su nueva dirección. Nadie en la delegación parecía interesado en seguir el hilo. La mayoría de los vecinos pensaban que Guadalupe simplemente se había cansado, que quizás se fue con alguien.

Esas frases lastimaban como cuchillos. Elvira Romero, la vecina más cercana, solía repetir una frase que Rocío nunca olvidó. Las mujeres como tu mamá no desaparecen por gusto. Se las traga la injusticia. Ella misma acompañó a Miriam a revisar hospitales. Juntas miraron cuerpos sin nombre. Ninguno coincidía. En 1999 se renovó el contrato de renta en la casa donde Guadalupe había trabajado por última vez. Miriam intentó pedir los datos del arrendatario para rastrear a Virginia, pero la inmobiliaria alegó confidencialidad.

Las pistas seguían deshaciéndose en burocracia. En el año 2000, el caso fue cerrado formalmente. Nadie avisó a la familia. Se enteraron cuando fueron a pedir copia del expediente. El archivista apenas murmuró, “Eso ya está inactivo. ” Como si se hablara de una carpeta vencida, no de una madre, una hermana, una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Miriam tenía ya 25 años. Había renunciado a varios trabajos por cuidar a Rocío y a Eduardo, que aún luchaba con episodios de furia silenciosa.

En una de esas noches de silencio espeso, Miriam entró al cuarto de su madre y abrió su libreta personal. Era un cuaderno de pasta dura con tapas desgastadas donde Guadalupe escribía listas de compras, pendientes, horarios de trabajo. En la última página solo una frase, la dignidad no se pide, se exige. La familia Herrera no volvió a celebrar cumpleaños, ni posadas, ni fiestas patrias. Solo el 3 de marzo se marcaba cada año con veladoras, con lágrimas, con silencio.

Y en medio del altar improvisado, Miriam colocaba siempre una blusa color burdeos, no la verdadera, sino una similar que compró en el tianguis como gesto simbólico, como forma de decir, “Aquí sigues.” Durante años, Guadalupe fue una sombra que no pesaba fuera de su casa, pero dentro era una ausencia que lo llenaba todo. Nadie tomaba decisiones sin pensar. ¿Y si regresa, ¿dónde va a dormir? ¿Qué le vamos a decir? Pasó una década, la casa envejeció, las paredes se descarapelaron.

Eduardo formó una familia pequeña, pero nunca se fue del todo. Rocío estudió enfermería. Miriam mantuvo su promesa. Jamás dejó de buscar. 2011 estaba por comenzar con su rutina habitual de resignación, pero ese año algo iba a cambiar y lo haría para siempre. No fue una búsqueda, fue una limpieza y sin embargo terminó siendo un hallazgo. Durante años el terreno ubicado en la esquina de calle Pirules, con una brecha sin nombre a apenas seis cuadras de la casa de los Herrera, había sido un lote baltío usado como basurero clandestino.

Era un terreno irregular, olvidado por la delegación, donde se acumulaban colchones viejos, muebles rotos, botellas, bolsas negras y escombros. En enero de 2011, luego de varias quejas vecinales por plagas de ratas, la delegación Itapalapa envió una cuadrilla de trabajadores para limpiar el lugar. La orden era simple, despejar, remover basura y nivelar el terreno para su posible reutilización. Entre los empleados estaban Óscar Télez, de 38 años, y Ramiro Castañeda, de 41. Eran jardineros urbanos acostumbrados a trabajar entre escombros y zonas en mal estado.

Ese día notaron algo extraño al intentar mover una losa de concreto agrietada colocada de forma antinatural en medio del terreno. No era una banqueta ni parte de una estructura antigua, parecía fuera de lugar. ¿Quién pone una losa así sola aquí? preguntó Ramiro mientras examinaban los bordes. La losa medía cerca de 1 metro cuadrado y tenía marcas de humedad alrededor. Con esfuerzo, entre ambos lograron levantarla. Lo que vieron debajo no era solo tierra, era barro rojizo con agua estancada y olor a encierro, un hueco.

Y dentro de ese hueco, aplastados por el peso del concreto, emergían dos objetos desgastados por el tiempo. Una bolsa beige clara y reconocible al principio, rota, manchada, cubierta de lodo seco y humedad y junto a ella, una blusa de mujer color burdeos con botones desprendidos. rajaduras y fibras debilitadas. Aún así, el color, aunque sucio y decolorado, seguía presente. Óscar dio aviso a su supervisor. Pronto se presentó una patas preventivos. Se acordonó el área y se llamó al Ministerio Público.

Durante horas, los peritos analizaron el hueco. No había restos óse visibles, solo los dos objetos. El lodo había preservado parte del material, pero no había más señales evidentes. Fue la vecina doña Elvira, quien al pasar y ver la escena preguntó en voz alta, “¿No será lo de Guadalupe?” La pregunta rebotó en el aire como un eco viejo. Uno de los agentes respondió que no había indicios de restos humanos, pero alguien más, una mujer que había visto los carteles en los años 90, recordó el color de la ropa mencionada.

Miriam fue contactada esa misma tarde. Le dijeron que posiblemente habían hallado pertenencias que podrían coincidir con la desaparición de su madre. No dijeron más. Cuando llegó al lugar, no necesitó escuchar explicaciones. Caminó entre barro seco y polvo. Se acercó al perímetro y al ver la bolsa beige, el llanto la detuvo en seco. Es la de ella, murmuró. Tomó la blusa con cuidado, como si aún estuviera viva, como si aún oliera a su madre. La reconoció por las costuras hechas a mano, por un pequeño remiendo en la manga izquierda que ella misma había hecho años atrás.

El tiempo no borra ciertos detalles, solo los esconde. El Ministerio Público reabrió el expediente. Se asignó un nuevo perito forense y se iniciaron excavaciones superficiales en el lugar en busca de huesos, cabellos, restos biológicos. Nada apareció. El terreno había sido rellenado múltiples veces. La humedad había alterado las capas de tierra y el concreto parecía haber sido colocado intencionalmente para sellar el hueco. Cuando se revisaron archivos de la delegación, no había registro de obras en ese punto. Nadie pudo explicar quién colocó la losa ni por qué.

No era parte de ninguna estructura previa. La familia Herrera fue citada a declarar nuevamente. Miriam entregó copias de fotos antiguas donde su madre aparecía con la misma blusa y la misma bolsa. El expediente fue reclasificado como desaparición forzada de origen desconocido, pero la falta de cuerpo o testigos impedía cualquier avance real. El nombre de Virginia de la Torre volvió a surgir en la investigación, pero su rastro seguía siendo inexistente. Nunca volvió a figurar en registros de arrendamiento.

Su CURP no apareció en bases públicas. No hubo actas, contratos ni denuncias en su contra. Era como si se la hubiera tragado el país. Durante unas semanas, la historia volvió a circular en voz baja entre vecinos. Algunos recordaban que Virginia era una mujer de carácter. Otros murmuraban que tenía amigos con influencias, pero nadie afirmaba nada con certeza. Solo doña Elvira se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban. Eso no se puso solo. A Guadalupe la callaron y la escondieron como si fuera basura.

Con el tiempo, la zona fue cubierta nuevamente. El terreno fue vendido a bajo precio y una bodega de materiales reciclables se construyó encima. Los nuevos propietarios nunca supieron qué había ahí antes. Miriam conservó la blusa y la bolsa en una caja forrada con tela blanca. No pudo enterrarlas, no pudo soltarlas, las guardó como las únicas pruebas de que su madre existió. luchó y no se fue por voluntad propia, porque en México a veces lo único que queda es eso, un pedazo de tela, una certeza silenciosa y la rabia de no saber.

No hubo cuerpo, no hubo culpables, no hubo verdad. Lo único que hubo fue una caja. Tras el hallazgo en el terreno valdío, la familia Herrera pasó por una nueva etapa, la de enfrentar una verdad sin forma, sin pruebas suficientes para cerrar el duelo, pero con elementos tan contundentes que negarlos habría sido deshumanizante. La blusa y la bolsa fueron sometidas a análisis de laboratorio. El informe forense indicó que las fibras eran compatibles con materiales fabricados y comercializados entre 1994 y 1996.

No había rastros de sangre visibles, tampoco ADN aprovechable. El lodo, el tiempo y el peso del concreto habían alterado cualquier indicio biológico. El MP de Istapalapa, ahora bajo otra administración, se mostró más dispuesto a reabrir formalmente el caso. Pero tras varias semanas de diligencias, la conclusión fue la misma. Sin cuerpo no hay crimen confirmado. Sin testigos no hay imputables. Sin pruebas no hay caso. En el acta final se lee: “Elementos hallados no permiten establecer con certeza legal el fallecimiento de la señora Guadalupe Herrera Martínez.

El expediente permanecerá abierto, sujeto a nuevos indicios.” Miriam firmó el documento sin mirar a la gente. Había aprendido con los años que el dolor más hondo no grita, guarda silencio y sobrevive. Rocío, ya con 28 años no quiso asistir a esa cita. Lo que le dolía no era la falta de justicia, era imaginar a su madre sepultada por una losa a minutos de su casa durante más de una década, mientras ellas la buscaban por toda la ciudad.

Nosotras la estábamos esperando y ella estaba ahí al lado, sin voz, sin nombre, como tantas. Eduardo, por su parte, volvió a mirar con desconfianza cada rostro en la calle. Nunca superó la idea de que la persona que hizo eso siguiera viva. Caminando, comprando pan en la misma colonia, viviendo sin culpa. Sobre Virginia de la Torre, lo único que el Ministerio Público logró encontrar fue un acta de nacimiento fechada en 1945. Ningún registro posterior. Alguien mencionó que podría haber emigrado a Puebla.

Otros dijeron que tenía una hermana en León, pero nada pudo ser confirmado. Nunca se le citó, nunca se le investigó a fondo. En 2012, un colectivo de mujeres desaparecidas incluyó el caso de Guadalupe Herrera en una exposición fotográfica llamada Ausencias que duelen. Su imagen, una foto desgastada de los años 80 con ella sentada frente a una estufa, fue colgada junto a otras mujeres trabajadoras desaparecidas en los años 90. Miriam asistió a la inauguración. Llevó la blusa doblada en una bolsa de tela blanca.

La mantuvo en el regazo durante toda la ceremonia. No dio declaraciones, no quiso entrevistas, solo dijo, “Mi madre salió un día a pedir lo que le correspondía y nunca volvió. Eso dice todo lo que hay que saber sobre este país. Hoy, sobre el terreno donde apareció la losa, hay una bodega con techo de lámina y paredes de block pintadas con cal. Adentro se apilan garrafones, costales y chatarra. Ninguno de los empleados sabe lo que hay bajo el concreto.

Nadie pregunta, nadie recuerda. En la casa de Callecedros, Miriam todavía vive. Conserva el cuarto de su madre tal como estaba. En la pared, junto al altar improvisado, hay una hoja plastificada que dice Guadalupe Herrera Martínez, madre, trabajadora, desaparecida. Todos los 3 de marzo en esa casa no se cocina. No se prende televisión, no se barre, se deja un lugar vacío en la mesa y se enciende una vela frente a la blusa Burdeos, no como homenaje, no como consuelo, sino como protesta silenciosa, como forma de seguir diciendo que ella no se fue.

La desaparecieron porque en México los finales no siempre cierran, pero las memorias tampoco se borran. Los días siguieron, pero no volvieron a ser normales. En la colonia Santa Marta Catitla, donde el ruido de los tianguis y los altavoces de promoción dominaban las mañanas, la casa de los Herrera se volvió un espacio en pausa. Las visitas se redujeron. Los vecinos dejaron de preguntar. La familia aprendió a convivir con lo dicho. Miriam volvió a su trabajo como auxiliar educativa, pero ya no era la misma.

No reía con los niños como antes. Su mirada se perdía con frecuencia, sobre todo cuando alguien pronunciaba el nombre Guadalupe. Su madre había sido su ejemplo, su brújula. Y ahora su mayor responsabilidad era que no la olvidaran. Cada que podía organizaba pequeñas veladas en casa invitando a mujeres del barrio para hablar de lo que vivieron. Usaban la palabra que antes nadie quería decir, desaparición. Ella, sin ser activista se volvió una especie de referente informal. Había vivido en carne propia lo que muchas temían y eso la volvía fuerte, aunque por dentro se estuviera desmoronando.

Una tarde de 2013, mientras limpiaba un estante viejo, Miriam encontró un objeto que no recordaba haber visto. Una pequeña libreta gris de tapas duras, sin etiqueta. Estaba entre papeles antiguos. dentro de una caja que su madre había dejado en la parte alta del armario. Al abrirla encontró frases sueltas, pensamientos escritos por Guadalupe en momentos dispersos. A veces me pregunto si esta vida alcanza para una sola mujer. Las que servimos a otros también tenemos cansancio. Hay cosas que se rompen sin hacer ruido.

Miriam guardó la libreta como si fuera un testamento, porque cada línea confirmaba algo que siempre había intuido. Su madre nunca quiso desaparecer, nunca se rindió, pero ya no quería seguir siendo invisible. Eduardo, por su parte, no hablaba del tema. se limitaba a arreglar motores y vender refacciones, pero cada tanto, al regresar de su taller, se detenía frente a la bodega donde habían encontrado los restos de ropa. Se quedaba ahí mirando en silencio, como si esperara una grieta, algo que le permitiera entrar, escarvar, confirmar con sus propias manos lo que todos asumían, pero nadie decía en voz alta.

En una ocasión le dijo a Miriam, “¿Y si no fue la señora Virginia? ¿Y si fue otra persona? ¿Y si fue alguien de aquí? ¿Alguien que sabía que mamá iba a cobrar ese día? Miriam no supo qué responder. Las posibilidades eran infinitas y el sistema jamás se preocupó en descartar ninguna. Esa incertidumbre, esa fractura interna era la que más dolía. Rocío, ya enfermera, mantenía una distancia emocional, ayudaba en casa, cuidaba de su hermana cuando Miriam enfermaba de gripa o de nervios, pero no hablaba del pasado hasta que un día, sin previo aviso, entregó una carpeta amarilla con recortes, notas, dibujos y textos propios.

La había llamado Lo que mi madre dejó. Ahí estaba todo lo que Rocío había guardado desde los 14 años. Copias de los carteles, fotografías, noticias mínimas de otras mujeres desaparecidas. Era su forma de decir, “Yo también me acuerdo.” Ese gesto unió nuevamente a las tres personas que habían quedado tras la ausencia de Guadalupe. No como antes, nunca como antes, pero lo suficiente como para compartir el dolor, porque eso al menos no les fue arrebatado. Años después del hallazgo, el Ministerio Público volvió a comunicarse con Miriam.

Querían saber si deseaba firmar un acta de presunción de muerte. Ella dijo que no, que mientras no hubiera cuerpo, mientras no se dijera exactamente lo que pasó, su madre seguiría desaparecida, no muerta, no olvidada, solo, no vista. La losa fue retirada, pero el peso seguía ahí. Y así, en una colonia como tantas otras del oriente de la Ciudad de México, entre calles sin nombre y postes con cableado enredado, una casa seguía esperando. Ya no con la esperanza ingenua de antes, sino con la dignidad silenciosa de quién sabe que su historia merece ser contada.

Aunque el mundo ya no escuche, el silencio de una casa puede extenderse por cuadras enteras. A veces alcanza una colonia, otras cubre un país. En los años que siguieron al hallazgo, la historia de Guadalupe Herrera se convirtió en una especie de susurro dentro de Santa Marta a Catitla. No estaba en los periódicos, no fue noticia nacional, pero quienes la conocieron, quienes alguna vez cruzaron palabra con ella, no la olvidaron. Doña Elvira Romero, su vecina y amiga, comenzó a encender una veladora extra cada 3 de marzo en la puerta de su casa.

No decía nombres, no hacía carteles, solo colocaba una vela sobre un ladrillo con una flor de papel al lado. Algunos niños del barrio la veían y preguntaban, “¿Es por la señora que se perdió?” Ella solo asentía. El gesto se fue repitiendo. Una, dos, tres casas. Algunas lo hacían el mismo día, otras cuando lo sentían necesario. En un barrio acostumbrado a los cortes de agua, a las marchas sin eco, a las historias que nadie recoge, la memoria también encontraba sus formas.

Miriam siguió trabajando y cuidando la casa. En su tiempo libre empezó a anotar nombres de otras mujeres desaparecidas en la zona. Creó una lista manual. No era activismo, era necesidad. Era negarse a aceptar que lo de su madre había sido un caso más. Esa frase, repetida por autoridades, por vecinos distraídos, por conocidos que ya no sabían qué decir, se volvió su detonante. Un caso más, ya no hay nada que hacer. Quizá quiso empezar otra vida. Cientos de mujeres mexicanas han oído esas frases.

Miriam también, pero eligió no dejarse atrapar por ellas. Cierta noche de 2015, Rocío le trajo una noticia impresa desde su trabajo en una clínica. Una mujer mayor, sin nombre ni papeles, había sido encontrada deambulando por el norte del país. Algunos rasgos coincidían con Guadalupe. Miriam dudó, Eduardo se negó, pero aún así contactaron a las autoridades de aquel estado, enviaron fotos, solicitaron una prueba de ADN. El resultado llegó tres semanas después. No era ella. Esa fue la última vez que pensaron en encontrarla viva.

A partir de ahí, el foco cambió. Ya no se trataba de buscar a Guadalupe, sino de evitar que otras como ella siguieran desapareciendo sin dejar rastro. Miriam dio charlas en la secundaria local. Les hablaba a las alumnas sobre la importancia de documentar sus pasos, compartir información, confiar en alguien. No eran clases, eran advertencias nacidas del dolor. Nadie le pagaba por eso, pero lo hacía como quien cumple una promesa. En esas charlas repetía siempre la misma historia. Mi mamá salió a cobrar lo que le debían.

Vestía una blusa burdeos. Nunca volvió. Eduardo prefería el silencio. Su rabia se había convertido en rutina. Le bastaba con pasar cada noche frente a la bodega construida sobre la losa, mirar su sombra bajo la luz del poste y recordar. Solo una vez se atrevió a hablar con un trabajador nuevo del lugar. Le preguntó si alguna vez habían acabado ahí. El hombre lo miró con extrañeza. ¿Por qué? Es pura tierra dura. Respondió Eduardo. No dijo más, solo se fue.

Aquel lugar seguía siendo un secreto a voces. Algunos lo llamaban el terreno de la señora. Otros simplemente evitaban caminar por ahí, no por miedo, por respeto, porque sabían, aunque no lo dijeran, que algo muy serio había ocurrido allí. Rocío, desde su espacio de enfermera, comenzó a identificar patrones, madres que no acudían a las consultas de seguimiento, mujeres que dejaban de aparecer de un día para otro. Aprendió a leer el silencio en los ojos de sus pacientes y en más de una ocasión lo dijo sin rodeos.

Si alguien desaparece, no esperen, busquen, exijan, no se queden calladas. Eran tres hermanos, tres caminos, una misma herida. El caso de Guadalupe Herrera jamás fue resuelto. Nadie fue interrogado con seriedad. Ninguna orden de aprensión fue emitida. La exjefa, que había sido el último destino conocido, nunca apareció en ningún registro oficial posterior a 1997, como si el país tuviera grietas por donde algunas personas podían desaparecer sin dejar rastros. En México hay familias que pasan una vida entera preguntando lo mismo.

¿Dónde está mi madre? ¿Por qué no hay nadie buscando? ¿Y si aún pudiera estar viva? La familia Herrera ya no preguntaba. ya no buscaba, pero seguía contando. Y mientras lo hicieran, Guadalupe no sería solo una estadística, sería historia, memoria y una advertencia para quienes aún creen que eso solo le pasa a los demás. El olvido es una forma de violencia, pero recordar también duele. A casi dos décadas del día en que Guadalupe Herrera salió con su blusa burdeos y su bolsa clara, el peso de su desaparición seguía en casa, repartido en objetos, rutinas, gestos involuntarios.

No era un recuerdo, era una presencia sin rostro, un nombre que seguía nombrándose a pesar del silencio oficial. Miriam, ahora con poco más de 40 años había aprendido a moverse dentro de ese dolor. Ya no lloraba todos los días, ya no buscaba respuestas en cada esquina, pero nunca dejó de cuidar los detalles. La blusa guardada en papel de arroz, el altar sencillo con una vela blanca, la libreta de su madre con frases sueltas, como postales desde un pasado que nadie se atrevía a cerrar.

Uno de esos días, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró una carta nunca enviada. Estaba dirigida a Virginia. Estaba escrita con letra apretada y tinta azul. Usted sabe lo que hizo o lo que permitió que ocurriera. No sé si fue usted misma, no sé si fue alguien a su alrededor, pero el silencio también es violencia. No necesito justicia. Necesito que lo diga, que al menos lo diga. Miriam nunca supo si su madre llegó a escribir esa carta o si había sido ella misma años atrás intentando poner palabras a lo que no se nombra.

La guardó sin comentarlo con nadie. En su fuero interno, ya no esperaba que Virginia apareciera, pero aún deseaba que en algún rincón del país esa mujer sintiera una punzada, un vacío, una sombra que no se fuera. Eduardo, por su lado, comenzó a presentar problemas de salud, presión alta, dolores de cabeza persistentes. Había dejado de hablar del tema por completo, pero seguía regresando cada tanto al lugar. Ya no se quedaba mucho tiempo, solo pasaba en su bicicleta, miraba hacia la bodega y seguía.

En una ocasión, un amigo del taller le preguntó por qué hacía eso. Eduardo no respondió. solo dijo, “Ahí hay algo mío.” Y era cierto. Una parte de sí mismo había quedado enterrada junto a esa bolsa rota. Rocío, ya más estable emocionalmente, intentó convencerlos de asistir a terapia familiar. Miriam se negó. Eduardo lo consideró una pérdida de tiempo. Ella fue sola. En una de sus sesiones, la psicóloga le preguntó qué sentía cuando pensaba en su madre. Rocío dijo, “Injusticia, pero también orgullo, porque mi mamá se atrevió a hacer algo que muchas no hacen, exigir.” En ese momento entendió que la historia de Guadalupe no era solo tragedia, también era una advertencia y una herencia.

Durante esos años surgieron rumores lejanos. Una mujer desaparecida en Veracruz con rasgos similares. Una nota vieja en una revista sobre redes de trata en Puebla. Incluso alguien afirmó haber visto a una mujer muy parecida a Guadalupe en un comedor comunitario de Hidalgo. Cada pista era una esperanza breve, una ilusión que se deshacía al contacto con la realidad. Pero Miriam ya había aprendido a filtrar. No permitía que cada pista la sacudiera por dentro. había desarrollado una especie de corazón blindado, no insensible, pero sí protegido, porque sabía que su madre no regresaría, pero también sabía que el olvido no era una opción.

En 2016 fue invitada a participar en una reunión informal de familiares de desaparecidos. No quería ir. Le parecía que nada cambiaría con palabras, pero Rocío insistió y allá fue. En un pequeño salón con sillas de plástico y café instantáneo, escuchó historias idénticas a la suya. Madres, hermanas, esposas, todas con lo mismo en común. Una mujer que había salido y nunca volvió. Por primera vez, Miriam no se sintió sola, no dio un discurso, no pidió nada, solo mostró la foto de su madre, la misma que había usado en los carteles de 1997.

Era una imagen sencilla, Guadalupe parada frente a una pared con un delantal puesto y las manos entrelazadas sonriendo apenas. Cuando terminó la reunión, una mujer se acercó y le dijo, “La suya también era trabajadora del hogar, ¿verdad?” Miriam asintió. La mujer respondió, “Ellas sostienen el país y nadie las busca cuando faltan. ” Ese comentario quedó grabado en su mente por semanas. ¿Por qué era verdad? porque reflejaba todo lo que habían vivido. Guadalupe no era una excepción, era un símbolo.

Y eso Miriam empezaba a entenderlo con más claridad. En casa los hermanos no hablaban de eso todos los días, pero sabían que todo lo que hacían, cada decisión, cada costumbre, cada silencio seguía girando en torno a una sola ausencia, una que ya no dolía como antes, pero que nunca dejaría de pesar. A veces la historia de una sola mujer basta para explicar lo que miles no pueden contar. En la secundaria técnica donde Miriam daba clases de apoyo, surgió un caso que le revolvió todo por dentro.

Una alumna de 14 años dejó de asistir sin explicación. Se llamaba Itzel Vargas. Vivía con su abuela en una zona más alta de la colonia. No había denuncia, nadie sabía nada. El caso pasó desapercibido, pero a Miriam le bastó ese silencio para actuar. habló con la directora, con algunos profesores, hizo preguntas y sin proponérselo volvió a ese lugar de impotencia donde había estado en 1997. Volvió a pegar carteles, volvió a caminar calles, volvió a sentir esa náusea sorda que acompaña al miedo.

A los 4 días, Itzel fue localizada. se había ido con un hombre mayor. Estaba viva, pero la historia había tocado algo que Miriam no podía volver a enterrar. No puedo quedarme mirando cómo se repite. Fue entonces que decidió hacer algo pequeño pero contundente. Junto con Rocío comenzaron a recolectar testimonios de mujeres trabajadoras en Santa Marta. Nada formal, solo audios, conversaciones grabadas con consentimiento, escritos breves. Muchas hablaban de deudas impagas, de jefas que desaparecían sin pagar, de horarios abusivos, de humillaciones cotidianas.

Entre todas esas voces, la historia de Guadalupe volvía una y otra vez como un eco sin fin. Algunas recordaban haber trabajado con ella, otras haber visto sus carteles, algunas más simplemente decían, “Yo también tuve miedo de salir a cobrar. ” Fue así como nació, sin nombre oficial, sin redes, sin fondos, un archivo oral informal de mujeres trabajadoras del hogar. Miriam lo llamaba el cuaderno de las que no se rinden. Rocío lo organizaba en una libreta azul con nombres, fechas, relatos.

Eduardo, aunque no participaba, observaba con respeto. Veía en sus hermanas algo que no se apagaba y aunque no compartía sus métodos, sabía que sin esas acciones Guadalupe se habría convertido en polvo. En 2017, un pequeño colectivo feminista del oriente de la ciudad supo del caso. Invitó a Miriam a una jornada comunitaria. Ella no quiso hablar en público, pero aceptó llevar la foto y una copia de la blusa ya desbotada que conservaba como símbolo. Fue una tarde sencilla, sin discursos largos ni cámaras, pero algo cambió.

Una joven de unos 20 años se acercó y le dijo, “Mi madre también desapareció. Nadie la buscó, pero su historia me da fuerza para seguir.” Miriam solo asintió. Ya no lloraba por dentro cada vez que escuchaba esas frases, pero las guardaba todas porque sabía que si su madre no podía hablar, otras sí podían hacerlo por ella. Con el tiempo, el nombre de Guadalupe dejó de ser solo un recuerdo dentro de su casa. Comenzó a circular en otros espacios, en charlas, en encuentros vecinales, en clases informales de derechos laborales que Rocío ayudaba a facilitar.

Nunca como bandera, nunca como símbolo masivo, apenas como una historia que había que contar. En uno de esos encuentros, una mujer le preguntó a Miriam, “¿Y si ella se fue por voluntad propia? ¿Y si solo se cansó?” Miriam no se enojó, sonrió con tristeza y respondió, “Entonces habría dejado sus cosas, habría avisado. Mi madre no desapareció. A mi madre la desaparecieron. En ese tono, con esa firmeza tranquila, la historia de Guadalupe Herrera se volvió semilla. Una forma de resistir desde la memoria.

No fue noticia nacional, nunca tuvo justicia, nunca hubo cuerpo, pero su nombre se repetía, como se repiten las oraciones, los cantos antiguos, los juramentos silenciosos, porque en México hay historias que no mueren, solo cambian de boca. Y la de Guadalupe ya no pertenecía solo a sus hijos, pertenecía a todas. Algunas personas no se van del todo. Se quedan en los objetos, en las rutinas, en las cosas que ya no cambian. Pasaron más años. La colonia siguió creciendo como una planta sin poda.

Nuevas casas, más comercio, más ruido. Pero la casa de callecedros seguía igual. La misma pintura desgastada, el mismo portón verde, el mismo altar con una vela blanca y una foto descolorida. El tiempo no había pasado por allí, se había detenido. Miriam, ya en los 50 no hablaba mucho del caso, pero todo en ella hablaba de eso. Su manera de mirar a las jóvenes que entraban solas al metro, su silencio cada vez que escuchaba una sirena, su reacción inmediata cuando alguien decía, “Se perdió una mujer.” Un día, su sobrina de 7 años, hija de Eduardo, le preguntó señalando la foto.

¿Por qué está esa señora en una mesita? Miriam respondió sin dramatismo. Porque la seguimos esperando. La niña no entendió del todo, pero cada vez que visitaba la casa dejaba una flor de papel junto a la vela. Nadie se lo pedía. Lo hacía porque sentía que ahí faltaba alguien. Rocío, desde su trabajo como enfermera comunitaria comenzó a organizar pequeños encuentros con trabajadoras del hogar. Nada masivo. Cuatro. Cinco mujeres hablaban de derechos laborales, de seguridad, de qué hacer si una empleadora se niega a pagar.

En cada reunión contaba el caso de su madre, no con lágrimas, sino con firmeza, como advertencia, como lección. Una de esas mujeres, Luz María, tenía 36 años y era nueva en la colonia. escuchó en silencio. Cuando terminó la charla, se acercó y dijo, “Yo trabajé un tiempo con una señora llamada Virginia, pero no sé si sea la misma. Era muy fría, no hablaba mucho. Un día desapareció sin avisar. Nunca volvió. Rocío no reaccionó. De inmediato le preguntó detalles.

Luz María recordaba pocas cosas. Una casa en Itacalco, una hermana que vivía en Táwak. No tenía datos claros. Pero el nombre era el mismo. La edad coincidía. Rocío tomó nota, se lo contó a Miriam. Por un instante, la idea de que Virginia aún estuviera viva reactivó algo dormido. No fue esperanza, fue rabia. Y la pregunta inevitable, ¿y si supo siempre dónde estaba nuestra madre? Intentaron localizar a Luz María días después. No la encontraron. Había dejado de ir a las reuniones.

Cambió de número. No había rastro. Fue como una chispa breve, un destello que no alcanza para ver, pero sí para saber que algo está ahí. Eduardo, al enterarse no dijo mucho, solo volvió a pasar por la bodega aquella noche. Ya no era la misma estructura. La habían pintado de azul con un nuevo letrero, nuevos dueños, pero el suelo era el mismo y bajo ese suelo todo seguía en su sitio. A veces Miriam pensaba en exhumar el terreno, en hacer una excavación formal, aunque ya no esperara encontrar restos, pero sabía que sin orden judicial nadie lo permitiría.

La ley requería pruebas. Ellos solo tenían memoria. Y la memoria en México no siempre basta. En 2019, un pequeño documental independiente incluyó un fragmento del caso de Guadalupe. Una realizadora joven que había conocido la historia por medio de una amiga de Rocío grabó entrevistas breves. Miriam aceptó aparecer no por exposición, sino para dejar registro, por si un día ella también faltaba. En la entrevista, al final la joven le preguntó, “¿Qué le diría hoy a su madre si pudiera escucharla?” Miriam se quedó callada varios segundos, luego dijo que lo intentamos todo, que no la olvidamos y que aunque el mundo no hizo justicia, nosotros no nos fuimos porque eso era cierto.

No se fueron, no abandonaron, no olvidaron. En la casa de los Herrera, el nombre de Guadalupe seguía pronunciándose cada tanto, no con llanto, no con desesperación, con firmeza, como se dice el nombre de una verdad que incomoda, como se dice el nombre de alguien que aunque no esté sigue estando. A veces la herencia más fuerte no está en lo que se deja, sino en lo que nunca se recupera. La casa de los Herrera en calle Cedros nunca fue vendida ni rentada, no por falta de necesidad, sino por convicción.

Miriam, Rocío y Eduardo sabían que ese espacio era más que concreto y paredes. Era la última frontera donde Guadalupe aún existía. Entre sus plantas secas, su estufa vieja, su cama aún tendida. En cada rincón algo hablaba de ella, no por misticismo, sino por memoria. Porque ella había sido el eje, la base, el corazón. Y aunque el corazón se fue, la sangre seguía circulando. En una reunión familiar, años después, un sobrino adolescente preguntó sin saber, “¿Y la abuela Guadalupe?

¿Por qué nunca la conocí?” Nadie respondió de inmediato. Miriam fue quien rompió el silencio porque alguien decidió que no la merecíamos más. Pero aquí está. Siempre ha estado. Ese aquí no era literal. No hablaba de fantasmas. Hablaba de su forma de cocinar, de cuidar, de trabajar. Hablaba de la ética con la que Miriam enfrentaba cada injusticia. del silencio medido con que Eduardo respondía a las broncas de la vida, de la ternura escondida en las atenciones de Rocío, Guadalupe seguía criando a un ausente.

En 2020, un pequeño grupo de mujeres trabajadoras del hogar decidió organizar un encuentro barrial. Querían visibilizar historias silenciadas. Rocío propuso incluir el nombre de su madre. Al principio hubo dudas. No querían politizar el evento, pero Miriam fue clara. Mi madre no es política, es memoria y la memoria no estorba, enseña, la incluyeron. En un cartel sencillo escrito a mano, se leía en honor a Guadalupe Herrera Martínez, empleada madre, desaparecida en 1997. No se fue, la desaparecieron. Ese día, al caer la tarde, varias mujeres compartieron sus historias.

Una habló de cómo fue despedida sin pago tras enfermar, otra de cómo una patrona la encerraba en la casa cuando salía. Una tercera lloró al decir que su hija nunca supo leer porque ella siempre estuvo limpiando casas ajenas. Y entonces, en ese ambiente cargado de honestidad y agotamiento, el nombre de Guadalupe dejó de ser solo un caso. Se volvió espejo. Miriam no habló. No necesitaba hacerlo. Estaba allí con la blusa burdeos doblada sobre sus piernas, como lo había estado desde el primer día, sosteniendo todo.

Esa noche, al regresar a casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una hoja fotocopiada con una imagen vieja, una mujer de espaldas con una bolsa colgada al hombro. La imagen era borrosa, sacada de una vieja cámara de vigilancia. No había datos, no había explicación. La figura se parecía a Guadalupe, pero también podría ser cualquier otra mujer trabajadora de esa época. Miriam no supo qué pensar. Mostró la imagen a Rocío, a Eduardo. Nadie pudo confirmar nada.

Era solo eso, una sombra, un indicio, una broma cruel o una posibilidad lejana. Miriam no tiró la hoja, la guardó en la libreta gris, esa donde su madre había escrito una vez. Hay cosas que se rompen sin hacer ruido. En esa frase cabía todo lo que les había pasado. Porque sí, se rompieron muchas cosas. La confianza, la fe en la justicia, el sueño de una vejez compartida, pero también quedó algo más, una voluntad, un fuego que no se apaga.

A veces Rocío se preguntaba qué habría pasado si su madre nunca hubiera salido aquella mañana, si se hubiera quedado en casa, si hubiera aceptado la injusticia y callado. Pero entonces miraba a Miriam a su fortaleza discreta. Miraba a Eduardo aún entero pese a todo y entendía que Guadalupe no había sido solo víctima, también había sido una mujer que decidió no dejarse, que salió ese día porque creía en su derecho y eso, aunque le costó la vida, también dejó una lección, una que nadie pudo borrar, ni siquiera con los años, ni siquiera con el silencio, en un país con miles de desaparecidos.

Cada historia es un mapa roto, pero algunas rutas, aunque invisibles, siguen vivas. Los años siguieron pasando. Santa Marta Acatitla ya no era la misma colonia polvorienta de los 90. El ruido era otro, la gente también. Pero ciertas casas, ciertos rostros, ciertos silencios seguían exactamente igual. La casa de los Herrera nunca se remodeló. No por abandono, por respeto, porque era la casa que Guadalupe conoció y nadie quiso cambiarla sin ella. En 2022, un colectivo universitario contactó a Miriam.

Querían incluir el caso de su madre en un archivo histórico de desapariciones de mujeres en Ciudad de México entre 1980 y 2000. Al principio ella dudó. No quería que Guadalupe fuera un número, una gráfica, una nota de pie de página, pero los jóvenes insistieron con respeto. No era por estadística, era para que nadie pudiera decir en el futuro que esas cosas no pasaban antes, porque sí pasaban. Pasaban y nadie hablaba. Y Guadalupe era prueba de eso. Miriam accedió con una condición, que el nombre completo de su madre apareciera.

Nada de iniciales, nada de anonimato. Se llamaba Guadalupe Herrera Martínez. Trabajó toda su vida y el país le falló. Cuando se publicó el archivo en formato digital, una joven investigadora lo compartió en redes. El nombre circuló por unas horas, luego desapareció en el torrente de noticias, memes y violencia cotidiana, pero alguien lo leyó. una exvecina, una mujer ya mayor que había vivido en la calle Clavelinas, donde Guadalupe supuestamente fue por última vez. Se llamaba Amalia Fierro. Había emigrado a Chiapas años antes, pero al leer ese nombre recordó algo que no había dicho nunca.

Dijo que en marzo de 1997, una tarde, vio una mujer tocando la puerta de la casa de Virginia. Llevaba una blusa morada, parecía nerviosa. No supo si la atendieron, no supo si entró, pero sí recordaba una cosa. Poco después vi una camioneta salir. Alguien cargaba un bulto. Pensé que era basura. Esa frase bastó para remover algo en Miriam. Era demasiado tarde para convertirlo en prueba, demasiado poco para exigir justicia. Pero era una confirmación. Guadalupe sí había llegado, sí tocó esa puerta.

La historia había cerrado un círculo, pero no era un final, era solo una certeza más, una pieza de ese rompecabezas incompleto que era su memoria. Esa noche Miriam no durmió, se sentó en la cama y escribió algo en un papel. Al día siguiente fue al altar de su madre y dejó ahí la hoja doblada. Decía, “Te encontramos, mamá. No del todo, pero lo suficiente. No estás bajo tierra, estás aquí en cada cosa que no permitimos que borren.

Rocío al leerla no dijo nada, solo colocó una flor seca junto a la vela. Eduardo días después pasó una vez más frente a la bodega. Se detuvo, miró el edificio pintado de azul y por primera vez en años no sintió rabia. sintió un dolor tranquilo, un duelo sin cuerpo, pero con nombre, porque eso era lo que tenían, un nombre completo, una historia reconstruida y una promesa cumplida que Guadalupe Herrera Martínez no iba a ser olvidada. Nunca hubo tumba, nunca hubo misa, nunca hubo justicia, pero lo que ella dejó no se pudo enterrar y eso en este país ya es mucho.

No se necesita un cuerpo para saber que alguien existió. Basta mirar lo que dejó detrás. En el año 2024, Miriam finalmente tomó una decisión que había postergado por casi tres décadas. mandara enmarcar la blusa Burdeos, no como homenaje, sino como evidencia, porque eso era lo que era, una prueba física de que su madre estuvo aquí, que vivió, que peleó por lo suyo, que no se fue por gusto. El cuadro quedó colgado en la sala frente a la puerta.

Quien entra lo ve de inmediato. Nadie lo comenta, nadie lo señala, pero está ahí como una advertencia, como un testimonio. Rocío, ahora con 41 años, se convirtió en coordinadora de salud comunitaria en un centro médico barrial. Cuando recibe a mujeres mayores con historias mal contadas, que se pierden, que no regresan, que se fueron con alguien, no las juzga, les cree, les escucha y piensa en su madre. Eduardo, ya con los ojos apagados por el tiempo, sigue trabajando en el taller.

Cada tanto, algún joven aprendiz pregunta si es verdad que su madre desapareció. Él no contesta de inmediato, solo dice, “Sí, pero no del todo. ¿Por qué no?” Guadalupe nunca desapareció del todo. Está en cada decisión que sus hijos toman, en cada silencio que no repiten, en cada historia que ahora se cuenta, gracias a lo que ella vivió y lo que no pudo contar. En 2025, una nieta de Miriam, una niña de 11 años, escribió un texto escolar titulado La mujer más valiente de mi familia.

No hablaba de una tía o de su madre, hablaba de Guadalupe Herrera Martínez, una mujer que ella nunca conoció, pero cuya historia conocía mejor que muchas otras. Mi bisabuela desapareció porque quiso que le pagaran. Dicen que era fuerte, dicen que trabajaba mucho. A mí me hubiera gustado conocerla, pero me acuerdo igual. Con esas palabras, la línea se mantuvo viva. Porque si una niña de 11 años puede narrar lo que ocurrió sin morvo, sin miedo, sin resignación, entonces algo se salvó.

Algo fue rescatado del silencio. Y en esa casa de paredes grises, en esa colonia donde el olvido es cotidiano, el nombre de Guadalupe ya no es sinónimo de desaparición, es sinónimo de dignidad. Porque sí, hay ausencias que no se llenan jamás, pero también hay historias que se niegan a desaparecer.

News

Un hombre echó a su esposa; seis años después, ella regresó con gemelos y un secreto impactante que destrozó su vida.

Un hombre echó a su esposa; seis años después, ella regresó con gemelos y un secreto impactante que destrozó su…

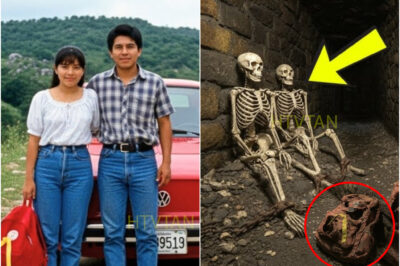

Pareja desaparece en 1994 durante viaje por la Sierra de Zongolica — 11 años después, hallan algo…

Durante años, el último recuerdo que las familias Ramírez y Vargas tuvieron de sus hijos fue una imagen simple, pero…

Me casé con mi primer amor después de 61 años, pero luego encontré las cartas que nunca envió

Me casé con mi primer amor después de 61 años, pero luego encontré las cartas que nunca envió Mi nombre…

Mi perro no dejaba que mi suegra se acercara a los niños. Entonces descubrí la terrible verdad.

Mi perro no dejaba que mi suegra se acercara a los niños. Entonces descubrí la terrible verdad. Mi nombre es…

Me robó a mi prometido días antes de la boda. Seis años después, entró del brazo de mi madre al funeral de mi madre.

Me robó a mi prometido días antes de la boda. Seis años después, entró del brazo de mi madre al…

Un niño sin hogar señaló una foto de boda y dijo: “Esa es mi mamá”, y desveló un misterio de hace una década.

Un niño sin hogar señaló una foto de boda y dijo: “Esa es mi mamá”, y desveló un misterio de…

End of content

No more pages to load