Millonaria, encuentra a sus padres ancianos bajo la lluvia con un paraguas roto. Lo que pasó después la dejó en lágrimas. ¿Alguna vez imaginaste volver a tu ciudad natal después de años de ausencia y encontrar a tus padres ancianos empapados bajo la lluvia cubriéndose con un paraguas roto frente a la casa que tú misma les compraste sin poder entrar? Porque alguien puso un candado en la valla. Eso fue exactamente lo que le pasó a Mónica, una mujer que lo tenía todo, dinero, reconocimiento y poder, pero que perdió lo más valioso sin siquiera darse cuenta.

Lo que descubrió ese día la transformó completamente. Y cuando escuches esta historia hasta el final, entenderás por qué miles de personas no pudieron contener las lágrimas.

La lluvia caía sin piedad esa tarde de octubre en San Miguel de Allende, en el corazón de México. Las calles empedradas brillaban bajo el agua, reflejando las luces tenues de las casas coloniales. Un automóvil negro, elegante y costoso, avanzaba despacio por la calle principal. sus llantas salpicando el agua acumulada en los antiguos adoquines. Dentro del vehículo, Mónica Herrera, vestida con un traje sastre gris perla que costaba más que el salario mensual de muchas familias, miraba por la ventana con una mezcla de nostalgia y ansiedad.

Hacía 4 años que no venía a este pueblo. Cuatro largos años desde que había pisado estas calles, donde había aprendido a caminar, a soñar, a ser quién era o quien había sido. El corazón le latía con fuerza. Cada esquina le traía un recuerdo. La panadería donde su padre compraba pan dulce los domingos, la plaza donde su madre la llevaba a ver los mariachis, la iglesia donde había hecho su primera comunión con un vestido que su mamá había cosido a mano durante semanas.

Todo parecía más pequeño ahora, más humilde de lo que recordaba, pero también más auténtico, más real que el mundo de cristal y apariencias en el que vivía. Las gotas golpeaban el parabrisas con una insistencia casi hipnótica. Mónica recordaba esas tardes de su niñez cuando corría bajo la lluvia con sus zapatos viejos chapoteando en los charcos mientras su madre gritaba desde la puerta. Mónica, hija, entra antes de que te enfermes. Y su padre, siempre serio, pero con ojos llenos de ternura, esperándola con una toalla gastada, pero limpia, para secarle el cabello mojado.

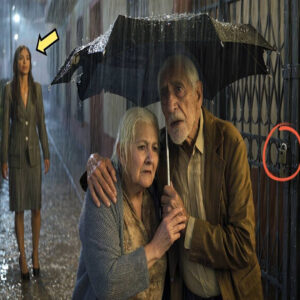

Pero cuando el auto dobló en la última curva y apareció la casa de su infancia, el mundo se detuvo. Allí, frente a la valla de hierro forjado que ella misma había mandado instalar tres años atrás, estaban dos figuras encorvadas bajo un paraguas negro completamente roto, con las varillas dobladas y la tela desgarrada que apenas los protegía del aguacero. El agua caía sobre ellos sin piedad, empapando sus ropas viejas que se pegaban a sus cuerpos frágiles. Temblaban visiblemente, aferrándose el uno al otro como si fueran lo único que les quedaba en el mundo.

Y lo peor de todo, la valla estaba cerrada con un candado industrial nuevo y reluciente bajo la lluvia. Su propia casa, la casa que Mónica había comprado para ellos, estaba bloqueada y sus padres estaban afuera en la calle como indigentes. Mónica pisó el freno con tanta fuerza que el auto derrapó sobre el pavimento mojado. Ni siquiera apagó el motor. Salió corriendo sin importarle que sus zapatos de diseñador italiano se arruinaran en el agua, sin importarle que su traje se empapara, sin importarle nada más que esas dos figuras temblando bajo la lluvia.

“¡Mamá, papá!”, gritó, su voz rompiéndose por la incredulidad y el horror. La mujer levantó la cabeza lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Era doña Esperanza, su madre. El cabello blanco estaba pegado a su frente arrugada, los ojos hinchados de tanto llorar, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Sus labios temblaban. No se sabía si por el frío que calaba hasta los huesos o por la emoción de ver a su hija después de tanto tiempo.

A su lado, don Roberto, su padre, un hombre que alguna vez había sido fuerte como un roble, pero que ahora estaba encorbado por los años y el dolor, intentaba proteger a su esposa con su propio cuerpo. Su chaqueta raída era un escudo inútil contra la tormenta que los castigaba sin misericordia. Dios mío, ¿qué están haciendo aquí afuera bajo la lluvia?”, preguntó Mónica, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. “¿Por qué no están adentro? ¿Qué pasó con la casa?” Doña Esperanza la miró con ojos llenos de una mezcla de alegría por verla y vergüenza por la situación en la que la encontraba.

“Hija mía, volviste”, susurró con voz débil y cansada. Gracias a Dios que volviste. Claro que volví, mamá, respondió Mónica, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Pero, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no pueden entrar a la casa? ¿Quién puso ese candado? Don Roberto bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hija a los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas por años de trabajo bajo el sol. Ya no vivimos aquí, hija”, dijo finalmente.

Y cada palabra parecía pesarle como una piedra en el corazón. Mónica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. “¿Cómo que ya no viven aquí? Esta casa es de ustedes. Yo la compré para ustedes. Firmé todos los papeles. Hice todo legalmente. ¿Cómo es posible que no sea suya?” Doña Esperanza comenzó a sollozar con más fuerza su cuerpo pequeño sacudido por el llanto. No, mi niña, dijeron que ya no era nuestra. Nos echaron. Vinieron personas con documentos, con papeles que no entendíamos.

Dijeron que teníamos que irnos, que ya no teníamos derecho a estar aquí. La lluvia parecía caer aún más fuerte, como si el cielo mismo llorara por la injusticia. Mónica miró hacia la casa donde había crecido, la casa de paredes color terracota con macetas de geranios que su madre cuidaba con tanto amor. La casa donde había aprendido a leer sentada en el regazo de su padre, donde había celebrado cada cumpleaños, cada navidad, cada momento importante de su vida.

Ahora tenía las ventanas tapadas con madera como si estuviera abandonada desde hacía años. El jardín que su madre tanto cuidaba estaba descuidado, las flores marchitas, las plantas sin nadie que las regara, no podía ser real, tenía que ser una pesadilla. Pero el temblor de sus padres, sus ropas empapadas, sus rostros demacrados por el sufrimiento, todo era terriblemente real. Vengan”, dijo Mónica con voz firme, controlando la furia que comenzaba a hervir en su interior. “Ahora mismo al auto.

Los voy a llevar a un lugar seguro y vamos a resolver esto. Lo prometo.” Los ayudó a caminar hacia el automóvil. Sus cuerpos estaban rígidos por el frío y la artritis. Cada paso parecía causarles dolor. Mónica sintió que su corazón se partía en mil pedazos al ver cómo habían envejecido, cómo se habían deteriorado en estos años de ausencia. Su madre, que siempre había sido menuda, pero fuerte, ahora parecía frágil como el cristal. Su padre, que alguna vez cargaba pesados sacos de cemento en la construcción, ahora apenas podía sostener su propio peso.

Lo subió al auto con cuidado. Encendió la calefacción al máximo, sin importarle que el barro y el agua mancharan los asientos de cuero que habían costado una fortuna. Tomó una manta que tenía en el maletero y los envolvió con ella, frotando sus manos heladas entre las suyas, intentando devolverles algo de calor, algo de vida. “Ahora me van a contar todo”, dijo mientras conducía hacia el mejor hotel del pueblo. Desde el principio, ¿quién les hizo esto? ¿Quién se atrevió a echarlos de su propia casa?

Pero antes de responder, antes de develar la verdad que cambiaría todo, necesitamos entender cómo llegaron a este punto. Cómo una hija exitosa y millonaria perdió de vista lo más importante. Y para eso tenemos que volver al principio, a cuando Mónica era solo una niña descalsa corriendo por las calles de tierra de San Miguel de Allende. La casa donde Mónica creció era humilde, tan humilde que algunos la llamaban pobre sin rodeos. Tenía paredes de adobe que mostraban las grietas de los años, un techo de tejas rojas que goteaba cuando llovía fuerte y un piso de cemento que su padre había pulido él mismo con sus propias manos.

Pero también tenía algo que ninguna mansión podía comprar. estaba llena de amor. Don Roberto trabajaba en la construcción desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Se levantaba a las 4 de la mañana, incluso los domingos, porque la disciplina era sagrada para él. Construía casas para otros, casas hermosas con jardines amplios y piscinas brillantes, casas que él jamás podría pagar. Sus manos eran un mapa de cicatrices, cada una contando una historia de sacrificio, el corte del alambre cuando construía la cerca de una residencia, la quemadura del cemento cuando mezclaba sin guantes porque no tenía dinero para comprarlos.

Las ampollas de cargar ladrillos bajo el sol implacable. Llegaba a casa cuando ya había oscurecido, cubierto de polvo y sudor, con la espalda adolorida y los pies hinchados, pero siempre, siempre con una sonrisa para su hija. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela, mi princesa?, le preguntaba, y aunque estuviera exhausto, se sentaba a escuchar cada detalle de las clases, de las tareas, de las amigas. Doña Esperanza, por su parte, era el alma de esa casa. Siempre vestía con vestidos sencillos, que ella misma cosía el mismo patrón una y otra vez, porque no veía sentido en comprar tela nueva cuando la vieja todavía servía.

Trabajaba desde casa lavando y planchando ropa para las familias acomodadas del pueblo. Se levantaba antes que su esposo para prepararle el desayuno y el almuerzo que llevaría en su lonchera de metal abollada. Luego lavaba montañas de ropa ajena, planchaba hasta que le dolían los brazos y aún así encontraba tiempo para cocinar la cena, ayudar a Mónica con las tareas y coser los uniformes escolares que se rompían por el uso constante. Nunca tuvieron mucho. Eso era cierto y todos lo sabían.

Había noches en las que la cena era solo frijoles con tortillas porque el dinero no alcanzaba para más. Había inviernos en los que el frío se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas y tenían que dormir los tres juntos en la misma cama para mantener el calor. Había veces en las que Mónica iba a la escuela con los zapatos rotos, con los dedos asomándose por la punta gastada y sentía vergüenza cuando las otras niñas se reían de ella.

Pero tenían amor, un amor tan profundo, tan verdadero, tan puro que llenaba cada rincón de esa casa humilde. El tipo de amor que no se puede comprar con dinero, que no se mide en cuentas bancarias ni en posesiones materiales. el tipo de amor que se manifiesta en los pequeños gestos, en cómo su padre siempre le daba la porción más grande de comida, aunque eso significara que él comiera menos, en cómo su madre se quedaba despierta hasta tarde, cosiendo a la luz de una vela cuando cortaban la electricidad porque no habían podido pagar la cuenta, solo para terminar el disfraz de Mónica para la obra de teatro de la escuela.

Una tarde, cuando Mónica tenía unos 11 años, un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre, llegó de la escuela con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Arrastraba los pies por el patio de tierra sin levantar la mirada del suelo. “Papá”, dijo con voz temblorosa, incapaz de mirarlo a los ojos. La maestra preguntó, “¿Qué hacen nuestros padres? y me dio vergüenza decir que tú trabajas en la construcción. Las otras niñas se rieron. Dijeron que los albañiles son gente sin educación, que nunca van a llegar a nada en la vida.

Don Roberto, que estaba sentado en el pequeño portal de la casa reparando un zapato de Mónica con alambre e hilo porque no tenían dinero para llevarlo al zapatero, se quitó el sombrero gastado que usaba para protegerse del sol. lo colocó cuidadosamente a su lado y miró a su hija con esos ojos profundos llenos de sabiduría y amor que parecían ver directo al alma. Esperó un momento eligiendo cuidadosamente sus palabras porque sabía que lo que dijera en ese instante definiría cómo su hija vería el mundo, cómo se vería a sí misma, cómo valoraría lo que realmente importaba en la vida.

Hija mía,” dijo finalmente, con voz tranquila pero firme, una voz que no admitía réplica, que llevaba el peso de la verdad. Nunca, nunca tengas vergüenza de quien trabaja honestamente. Escúchame bien. El trabajo honesto, no importa cuál sea, es digno y honorable. Vergüenza es engañar, robar, mentir, vivir de la deshonestidad. Eso sí es vergonzoso. Estos ladrillos que pongo cada día construyen casas donde las familias crean recuerdos, donde los niños crecen seguros, donde el amor encuentra un hogar. Pero la mentira no sostiene ni un techo.

Una casa construida sobre mentiras y engaños siempre, siempre se derrumba mi niña. Tarde o temprano se derrumba. Doña Esperanza, que había escuchado la conversación desde la cocina mientras pelaba papas para la cena, salió secándose las manos en el delantal floreado. se arrodilló frente a Mónica, tomó su rostro entre sus manos suaves, pero marcadas por el trabajo duro, y con lágrimas brillando en sus ojos, le dijo con una voz llena de amor, “Un día entenderás, mi amor, que el valor de una persona no está en el dinero que tiene en el banco, ni en el auto que maneja, ni en la ropa que viste, ni en el trabajo que hace.

El valor de una persona está en el corazón que lleva, en cómo trata a los demás, en si mantiene su palabra, en si ayuda al que lo necesita. Tu padre es el hombre más rico que conozco, no en dinero, pero en todo lo que realmente importa. Y espero que tú también seas rica en esas cosas, hija mía. Aquellas palabras quedaron grabadas en Mónica por muchos años, sinceladas en su corazón como inscripciones en piedra. Las recordaba en los momentos difíciles, las repetía en su mente como una oración cuando sentía que el mundo la aplastaba.

Hasta que con el tiempo, lentamente, gradualmente, de manera casi imperceptible, el mundo exterior comenzó a hablar más alto que el corazón de su infancia. Las voces de la ambición, del éxito, de la necesidad de demostrar algo, de salir de la pobreza a cualquier costo, comenzaron a ahogar aquellas lecciones simples pero profundas. Cuando terminó la preparatoria siendo la mejor estudiante de su generación, Mónica consiguió una beca completa para estudiar Administración de Empresas en la Ciudad de México, en una de las universidades más prestigiosas del país.

Fue una celebración en todo el vecindario. Todos estaban orgullosos de la hija de Esperanza y Roberto, la niña que había estudiado bajo la luz de velas cuando cortaban la electricidad, que había hecho la tarea usando libros prestados de la biblioteca porque su familia no podía comprarlos, que había caminado kilómetros bajo el sol para llegar a la escuela porque no tenían dinero para el autobús. Los padres, con un amor que solo los padres pueden entender, hicieron un sacrificio que Mónica solo comprendería después.

Don Roberto vendió su bicicleta, la única cosa de valor que poseía, la que usaba para ir al trabajo y que le ahorraba dos horas de caminata cada día. Doña Esperanza vendió su máquina de coser, su herramienta de trabajo, su medio de vida, lo que le permitía ganar algo de dinero desde casa. Con ese dinero, junto con pequeñas contribuciones de los vecinos que querían ayudar a la muchacha inteligente del barrio, compraron una maleta nueva para Mónica. No era de marca famosa, pero era nueva, reluciente, de un color azul cielo que a Mónica le parecía el color de sus sueños.

En la terminal de autobuses en esa mañana fría de agosto, cuando Mónica tenía 18 años y toda la vida por delante, doña Esperanza lloraba abrazada a su hija. No quería soltarla como si supiera en lo profundo de su ser que las cosas nunca volverían a ser exactamente iguales. “Ve con Dios, mi niña,” decía entre soyosos que sacudían todo su cuerpo. Y no olvides de dónde vienes. No olvides quién eres. No importa cuán alto llegues. No importa cuánto dinero ganes, no importa cuán importante te vuelvas.

Recuerda siempre que vienes de aquí, de esta tierra, de esta gente humilde pero honesta. Prométemelo, hija. Prométeme que nunca nos olvidarás. Nunca, mamá, lo prometo. Respondió Mónica, con los ojos también llenos de lágrimas que rodaban por sus mejillas. Volveré cada fin de semana, las llamaré todos los días. Nunca los voy a olvidar. Esto es solo una despedida temporal. Voy a estudiar, voy a tener éxito y voy a darles todo lo que nunca tuvieron. Les voy a comprar una casa nueva con calefacción para que no pasen frío en el invierno.

Le voy a comprar una máquina de coser nueva a mamá, la mejor del mercado. A papá le voy a comprar un auto para que no tenga que caminar tanto. Van a ver. Todo va a cambiar para mejor. Don Roberto, parado un poco más atrás, con las manos en los bolsillos y tratando de mantener la compostura porque los hombres de su generación no lloraban en público, finalmente se acercó. puso su mano pesada y callosa en el hombro de su hija y dijo con voz ronca por la emoción, “Estoy orgulloso de ti, hija.

Siempre lo he estado. Ahora ve y conquista el mundo. Pero recuerda, conquistar el mundo no sirve de nada si pierdes tu alma en el proceso. No olvides quién eres, de dónde vienes y qué es lo que realmente importa en esta vida. Pero las promesas que hacemos con las mejores intenciones en medio de la emoción del momento, a veces se pierden en el silencio del tiempo, se desvanecen como el humo, se erosionan como la piedra bajo la lluvia constante de los días, de las semanas, de los meses que se convierten en años.

Muchos años después, la niña descalsa de San Miguel de Allende se había convertido en la empresaria Mónica Herrera, dueña de una cadena de boutiques de ropa de lujo que se había expandido por todo México. Su empresa, Herrera Fashion Group, tenía tiendas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y acababa de abrir su primera boutique internacional en Miami. Empleaba a más de 300 personas. Los medios de comunicación la llamaban la reina de la moda mexicana, la empresaria del año, el rostro del nuevo México emprendedor.

Y junto con el éxito vertiginoso, junto con los millones en la cuenta bancaria, junto con las invitaciones a desfiles de moda en París y Milán, junto con las apariciones en revistas de lujo y programas de televisión, vino la distancia. Una distancia que al principio era solo física, geográfica, medida en los 400 km entre la Ciudad de México y San Miguel de Allende, pero que lentamente, insidiosamente se convirtió en algo más profundo, más oscuro, más doloroso, una distancia emocional, espiritual del alma.

Las visitas a San Miguel de Allende disminuyeron gradualmente. Al principio, Mónica volvía cada fin de semana tal como había prometido, tomando el autobús de 4 horas cada viernes por la tarde. Luego fue cada dos semanas porque tenía mucha tarea que hacer. Luego una vez al mes porque tenía que trabajar los fines de semana. Luego cada dos meses porque estaba abriendo nuevas tiendas. Luego solo en Navidad y en el cumpleaños de su madre. Y finalmente ni siquiera eso.

Siempre había una excusa válida, convincente, razonable, una reunión importante con proveedores, un evento de moda al que tenía que asistir, una apertura de tienda que no podía perderse, una junta con inversionistas que había tomado meses coordinar. Las llamadas telefónicas también se volvieron cada vez más raras, más espaciadas, más breves. Doña Esperanza todavía llamaba todos los domingos religiosamente como quien asiste a misa sin falta. marcaba el número que Mónica le había dado. Esperaba mientras sonaba el tono, su corazón lleno de esperanza de que esta vez, esta vez sí, su hija respondería, pero era casi imposible conseguir hablar con ella directamente.

Siempre quien atendía era su yerno Fernando, el esposo de Mónica, un hombre que doña Esperanza había conocido solo dos veces, en la boda elegante en la Ciudad de México, donde ella y Roberto se sintieron completamente fuera de lugar entre tanta gente rica. Y en una visita breve a San Miguel 3 años atrás que duró apenas unas horas. “¡Ah, doña Esperanza”, decía Fernando con una voz educada pero fría. profesional, como si estuviera atendiendo una llamada de negocios y no de su suegra.

Mónica está en una reunión muy importante ahora. Ya sabe cómo es esto del mundo de la moda. No para nunca. Estamos en medio de la temporada alta, pero puede estar tranquila. Yo le doy el mensaje. Cuando tenga un momento libre, le pido que la llame de vuelta. Esa devolución de llamada nunca llegaba. Nunca. Doña Esperanza esperaba todo el domingo sentada junto al teléfono viejo que tenía en la sala, ese teléfono de disco que todavía funcionaba perfectamente. Esperaba el lunes pensando que tal vez su hija estaba muy ocupada el domingo.

Esperaba el martes, repasando mentalmente lo que le diría cuando llamara. esperaba el miércoles. Para el jueves, la esperanza comenzaba a desvanecerse como la neblina matutina. Para el viernes aceptaba que no iba a recibir esa llamada y el domingo siguiente empezaba todo de nuevo, el ciclo de esperanza y decepción que se repetía semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Aún así, a pesar de las decepciones repetidas, a pesar del dolor que le causaba cada silencio, cada promesa incumplida, cada te llamo después que nunca llegaba, doña Esperanza esperaba.

Porque eso es lo que hacen las madres. Esperan. esperan con una paciencia infinita, con un amor incondicional que no conoce límites ni condiciones, que no se cansa ni se agota, que perdona una y mil veces. Todas las noches, antes de irse a dormir, colocaba el teléfono al lado de la cama en la mesita de noche, junto a la foto de Mónica en su graduación y le decía a su marido con una voz que intentaba sonar optimista, pero que no podía ocultar completamente la tristeza.

¿Quién sabe si mañana llama? Roberto. La niña debe estar muy cansada, debe estar trabajando muchísimo. Seguro que mañana nos llama. Don Roberto, acostado a su lado en la cama que habían compartido durante más de 40 años, solo asentía en silencio, con una mirada triste que reflejaba su propio dolor. Quería decirle a su esposa que dejara de esperar, que dejara de lastimarse con falsas esperanzas, pero no podía porque él también esperaba. Él también mantenía viva la esperanza de que un día su hija recordaría, su hija volvería, su hija sería nuevamente la niña que conocían y amaban.

Nunca imaginaron en sus peores pesadillas que el éxito de su hija. Ese éxito que un día fue motivo de tanto orgullo, ese éxito por el cual habían sacrificado todo, sería el comienzo del mayor sufrimiento de sus vidas. Nunca imaginaron que la educación que le habían dado con tanto esfuerzo, vendiendo sus posesiones más preciadas, trabajando horas extras, pasando hambre para que ella pudiera comer, sería el vehículo que la llevaría lejos de ellos, no solo geográficamente, sino emocionalmente. El tiempo pasó volando, como solo el tiempo puede hacerlo cuando estamos ocupados, cuando estamos distraídos con nuestras propias vidas.

Mónica, ahora graduada con honores con un máster en administración de empresas, comenzó a trabajar en una empresa de moda en la Ciudad de México. Desde el principio quedó claro que era diferente. Era talentosa, extraordinariamente talentosa. Tenía un ojo para las tendencias, para entender qué querían las mujeres, para combinar elegancia con accesibilidad, pero más que su talento para la moda, tenía algo más raro, más valioso, una ambición que parecía no caber dentro de ella, que la devoraba desde adentro, que la impulsaba a trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana.

Era dedicada hasta el punto de la obsesión. Dormía en la oficina más noches de las que dormía en casa. Comía en su escritorio. Su vida se había convertido en su trabajo y su trabajo se había convertido en su vida. Tenía una ambición feroz, una necesidad profunda de demostrar algo, aunque ella misma no sabía exactamente qué o a quién. Tal vez necesitaba demostrarse a sí misma que había valido la pena todo el sacrificio de sus padres. Tal vez necesitaba demostrarles a las niñas que se habían burlado de ella en la escuela, que se habían equivocado.

Tal vez necesitaba demostrarle al mundo que una niña pobre de San Miguel de Allende podía llegar tan alto como cualquiera. Tal vez en algún nivel más profundo que ni siquiera ella entendía, estaba tratando de llenar un vacío, de compensar por algo que sentía que le faltaba, de huir de los recuerdos de pobreza que todavía la perseguían en sus sueños. En pocos años, solo 5 años después de graduarse, creó su propia empresa, Herrera Fashion Group. Comenzó con una pequeña boutique en la colonia Roma, vendiendo ropa que ella misma diseñaba por las noches después de su trabajo regular.

Luego abrió una segunda tienda, después una tercera. En 3 años tenía 10 tiendas, en 5 años tenía 30. Su marca se volvió sinónimo de elegancia accesible de moda mexicana con clase internacional. Los medios se dieron cuenta. Los medios siempre se dan cuenta cuando hay una buena historia. Y la historia de Mónica era perfecta. Niña pobre convertida en millonaria por esfuerzo propio. El sueño mexicano hecho realidad. La entrevistaban constantemente en periódicos, revistas, televisión, radio, blogs de moda. Todos querían un pedazo de Mónica Herrera.

Las revistas de negocios publicaban reportajes con titulares sensacionalistas. La mexicana que conquistó el mundo de la moda de San Miguel de Allende a las pasarelas internacionales. La historia de Mónica Herrera, la empresaria que está redefiniendo la moda latinoamericana. Mónica, la niña de San Miguel, la niña que había estudiado con velas cuando cortaban la luz, que había usado zapatos rotos, que había pasado hambre. Ahora vivía en un penhouse de lujo en Polanco, la zona más exclusiva de la Ciudad de México.

No era solo un apartamento, era una obra de arte. Ocupaba todo el último piso de una torre de 40 pisos con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad, con una terraza que parecía flotar sobre las nubes, con una cocina que probablemente costaba más que toda la casa donde había crecido, con baños más grandes que su antigua habitación. tenía personal de servicio, una cocinera, un chóer, no uno, sino dos, para asegurarse de que siempre hubiera alguien disponible cuando lo necesitara.

tenía una asistente personal, luego dos, luego un equipo completo de cinco personas que gestionaban cada minuto de su día, que coordinaban sus reuniones, que respondían sus correos, que organizaban sus viajes internacionales y a su lado, siempre a su lado, estaba Fernando. Fernando era un hombre guapo, objetivamente atractivo, del tipo de belleza que hacía voltear cabezas en cualquier lugar. alto, de complexión atlética, con ese cabello perfectamente peinado hacia atrás que le daba un aire de sofisticación. Vestía siempre trajes de diseñador, aunque nunca demasiado llamativos.

Era inteligente, muy inteligente. Tenía un título en finanzas de una universidad prestigiosa. Hablaba inglés perfecto con acento americano. Entendía de inversiones, de estrategias de negocio, de cómo mover dinero para que se multiplicara. Lo había conocido en un evento de networking para emprendedores 5 años atrás. Él trabajaba para una firma de inversiones que financiaba startups prometedoras. Se habían sentado en la misma mesa durante la cena. Habían conversado sobre negocios, sobre sueños, sobre ambiciones. Habían intercambiado tarjetas de presentación.

Una cosa llevó a la otra. Cenas de negocios que se convirtieron en cenas románticas. Fines de semana trabajando juntos que se convirtieron en fines de semana como pareja. 8 meses después estaban viviendo juntos. Un año y medio después estaban casados en una ceremonia elegante en un hotel cinco estrellas de la Ciudad de México. Una boda a la que sus padres asistieron, pero en la que claramente no encajaban. Incómodos con la ropa formal prestada que les había conseguido Mónica, intimidados por el ambiente de lujo, por la gente rica que no les dirigía la palabra, por el menú con nombres en francés que no entendían.

Al principio, Mónica creía sinceramente que Fernando era el equilibrio que necesitaba. Ella era la visionaria, la creativa, la que tenía el instinto para la moda. Él era el ejecutor, el estratega, el que convertía los sueños en realidad, el que se aseguraba de que las cosas se hicieran de manera eficiente y rentable. Fernando organizaba la agenda demónica con una eficiencia casi militar, bloqueando tiempo para reuniones importantes, para llamadas con proveedores internacionales, para sesiones de fotos, para desfiles de moda.

Cuidaba su imagen pública, contratando consultores de relaciones públicas, asegurándose de que siempre apareciera en las listas correctas, en las revistas correctas, con la ropa correcta, diciendo las cosas correctas. la hacía sentir que estaba en el camino correcto, que cada decisión que tomaban juntos era la decisión correcta para llevar la empresa y su carrera al siguiente nivel. Y Mónica, exhausta del trabajo constante, abrumada por las decisiones que tenía que tomar cada día, agradecida de tener alguien en quien confiar, le dio cada vez más control.

primero sobre su agenda, decidiendo a qué eventos debía asistir. Luego sobre sus finanzas personales, manejando sus inversiones. Luego sobre sus relaciones, decidiendo con quién debían cultivar amistad, quién era útil para sus ambiciones y quién no, quién sumaba a su imagen y quién restaba. Pero poco a poco, tan gradualmente que Mónica no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, algo comenzó a cambiar. Fernando se volvió más controlador, más posesivo. Empezó a cuestionar cada decisión que Mónica tomaba sin consultarle.

empezó a aislar a Mónica de personas que él consideraba no apropiadas para su nueva imagen, incluyendo viejos amigos de la universidad, colegas que conocía desde sus primeros días en la industria y especialmente especialmente su familia. Una noche, una noche que Mónica recordaría después como un punto de inflexión, aunque no se dio cuenta en ese momento, estaban cenando en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. No era uno de esos restaurantes donde vas simplemente a comer. Uno de esos lugares donde vas a ser visto, donde cada mesa está ocupada por alguien importante, donde los meseros susurran y las conversaciones son en voz baja, porque todos están conspirando, negociando, cerrando tratos millonarios.

Los platos eran obras de arte minimalistas donde pagabas 2000 pesos por tres bocados artísticamente dispuestos que apenas llenaban. Fernando, revisando su iPad mientras cortaba delicadamente un pedazo microscópico de atún, comentó sin levantar la vista, “Amor, mañana tienes una reunión con los inversionistas de Nueva York a las 9 de la mañana. Es crucial. Están considerando invertir 5 millones de dólares en la expansión. Después tienes una entrevista para la revista Bogue México a las 2 de la tarde. Es la portada, Mónica, la portada de Bogue.

Y a las 5 tienes una sesión de fotos para una campaña publicitaria. El fotógrafo viene de París especialmente para esto. Mónica sonrió cansada, sintiendo el peso del día siguiente, ya presionando sobre sus hombros como una mochila llena de piedras. Lo sé, Fernando, lo tengo todo anotado. Ya revisé los números para la presentación. Tomó un sorbo de vino tinto que probablemente costaba más de lo que su padre ganaba en una semana de trabajo duro bajo el sol. Pero pensé en llamar a mis papás después de la cena.

Hace mucho tiempo que no hablo con ellos. De hecho, creo que hace más de dos meses. No estoy segura exactamente, pero ha sido demasiado tiempo. Fernando finalmente levantó los ojos del iPad y había algo en su mirada, algo frío, algo calculador, como el brillo de un cuchillo bajo la luz. Otra vez, Mónica. Su voz era suave, casi dulce, pero había un filo en ella, como terciopelo envolviendo una navaja. Ellos llaman casi todas las semanas. Es una distracción constante.

No puedes estar respondiendo llamadas familiares todo el tiempo. No puedes distraerte con eso ahora. No cuando estamos tan cerca de cerrar la ronda de inversión más grande de la historia de la empresa. Tu enfoque tiene que estar aquí, tiene que estar en el negocio. Esa es tu prioridad. Esa debería ser tu única prioridad en este momento. Aquella frase quedó resonando en la cabeza de Mónica, rebotando en su cráneo como un eco que no se apagaba. algo en su interior.

Esa voz pequeña que todavía recordaba las lecciones de su infancia le decía que estaba mal, que su familia no era una distracción, que sus padres merecían más que ser relegados a una nota al pie en su vida ocupada, pero no quiso discutir, no quiso crear conflicto. Estaba cansada, tan increíblemente cansada. Había trabajado 14 horas ese día. Su cerebro no funcionaba a plena capacidad y Fernando había estado en lo correcto en tantas otras cosas. Había tomado tantas decisiones acertadas para su carrera.

Pensó, con una lógica que después reconocería como profundamente equivocada, que él solo quería lo mejor para ella. Tienes razón”, dijo finalmente las palabras saliendo de su boca antes de que realmente las procesara, antes de que su corazón pudiera objetar. Puedo llamarlos el fin de semana o la próxima semana cuando las cosas se calmen un poco, pero las cosas nunca se calmaron. En el mundo de los negocios de moda, en el mundo del crecimiento exponencial y las inversiones millonarias y las temporadas que cambian cada 3 meses, las cosas nunca se calman.

Siempre hay otra reunión crucial, siempre hay otro contrato que cerrar. Siempre hay otra crisis que gestionar, siempre hay otra oportunidad que no se puede perder. Siempre hay otra amenaza de la competencia que requiere atención inmediata. Los meses se convirtieron en años con una velocidad que asustaba cuando Mónica se detenía a pensarlo, lo cual hacía cada vez menos. Las visitas a San Miguel de Allende, a sus raíces volvieron cada vez más raras hasta que prácticamente dejaron de existir.

La última vez que había ido había sido hacía 4 años para el funeral de su abuela materna y ni siquiera se había quedado a la cena después del entierro. porque tenía que volver urgentemente para una junta que mirando hacia atrás probablemente podría haber esperado. Cuando doña Esperanza llamaba y llamaba religiosamente todos los domingos por la tarde a las 3 después de la misa, después de almorzar el modesto caldo que preparaba con los huesos que el carnicero le regalaba, Fernando siempre atendía.

Mónica había cambiado su número de celular tres veces en esos años. Siempre con la excusa de seguridad para evitar que extraños o periodistas o gente queriendo pedirle dinero o vender cosas la contactaran directamente. El nuevo número solo lo tenían unas pocas personas selectas y los padres de Mónica no estaban en esa lista. En su lugar tenían el número fijo del penthouse que Fernando siempre atendía. Ah, doña Esperanza”, decía Fernando con voz educada pero impersonal, como un asistente bien entrenado, atendiendo a un cliente de poca importancia.

Mónica está en una reunión muy importante en este momento. Ya sabe cómo es esto del mundo de la moda, no para ni un segundo. Estamos en medio de la temporada de otoño invierno. Es el periodo más crítico del año, pero puede estar tranquila. Yo le doy su mensaje. Tan pronto como tenga un momento libre, le pido que la llame de vuelta. Está bien, cuídese mucho. Y colgaba antes de que doña Esperanza pudiera decir mucho más, antes de que pudiera contar que el techo de la casa tenía una gotera nueva, antes de que pudiera mencionar que

don Roberto había tenido que ir al hospital porque le dolía mucho el pecho antes de que pudiera simplemente decir cuánto extrañaba a su hija. Fernando nunca le daba el mensaje, nunca. Los papelitos donde supuestamente anotaba los mensajes iban directamente a la basura. Los recordatorios que supuestamente ponía en la agenda demónica nunca aparecían ahí. Las promesas de que ella llamaría de vuelta eran solo palabras vacías, mentiras convenientes para sacar a doña Esperanza del teléfono lo más rápido posible.

Doña Esperanza, con la voz entrecortada, con el corazón rompiéndose un poco más cada semana, respondía siempre con la misma paciencia infinita, con la misma esperanza inquebrantable que solo las madres poseen. Está bien, hijo. Por favor, dile que la extrañamos mucho. Dile que su padre reparó el techo ese que se empezó a gotear el año pasado. Le tomó tiempo porque su artritis está peor y ya no puede subir escaleras como antes. Pero lo hizo. Y dile que el rosal que plantamos cuando ella nació dio las flores más hermosas este año.

Guardé pétalos secos para ella y dile, dile que la amamos, que siempre la amaremos, que no importa cuán ocupada esté, aquí tiene un hogar esperándola siempre. Después colgaba el teléfono, su mano temblando ligeramente, y se quedaba mirando al vacío durante largos minutos, procesando otra decepción, otra semana sin escuchar la voz de su hija. se quedaba mirando el pequeño patio donde todavía cultivaba las mismas flores que cultivaba cuando Mónica era niña, donde el rosal crecía fuerte, sus ramas extendiéndose como brazos que quisieran abrazar algo que ya no estaba ahí.

Sentía una mezcla compleja de emociones que le apretaban el pecho hasta casi no poder respirar. orgullo por lo que su hija había logrado, por cómo había superado las limitaciones de su nacimiento humilde, por cómo había cumplido todos los sueños que ella y Roberto habían tenido para ella. Pero también tristeza, una tristeza profunda y persistente que se había instalado en su corazón como una piedra fría. La tristeza de sentir que había perdido a su hija en el proceso de verla triunfar.

Don Roberto, sentado en su silla favorita, la misma silla destartalada que había tenido durante 25 años, la que se negaba a reemplazar porque todavía sirve perfectamente, intentaba animarla, intentaba mantener la esperanza viva, aunque él mismo luchaba con la misma tristeza que carcomía su alma. La niña está triunfando en la vida Esperanza. está haciendo todo lo que soñamos para ella cuando nació, cuando la sostuvimos por primera vez en ese hospital pequeño. Tiene éxito, tiene dinero, tiene una buena vida, era lo que queríamos, ¿no?

Era por lo que trabajamos, por lo que sacrificamos todo. Ella suspiraba. Un suspiro profundo que parecía venir desde lo más profundo de su ser, desde un lugar de dolor que no tenía nombre. Sí, Roberto, sí, es lo que queríamos. Queríamos que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que no pasara las dificultades que nosotros pasamos, que no tuviera que preocuparse por si habría comida en la mesa o si podríamos pagar la renta. Su voz se quebraba como un cristal delicado.

Pero solo quisiera escuchar su voz, aunque fuera por un minutito. Solo quiero saber cómo está, qué está haciendo, si es feliz de verdad. Si está comiendo bien, si está durmiendo lo suficiente, es pedir mucho. Es egoísta de mi parte querer eso. Mientras tanto, a 400 km de distancia en la Ciudad de México, en su mundo de vidrio y acero, Mónica vivía en otro ritmo completamente diferente, en otra realidad que parecía estar en otro planeta. Su vida era un torbellino constante, reuniones que se extendían por horas, viajes nacionales e internacionales casi semanales, contratos que revisar, diseños que aprobar, empleados que gestionar, inversionistas que impresionar, competidores que superar.

y las fiestas, las interminables fiestas lujosas donde se cerraban negocios bajo la apariencia de socialización, fiestas en casas de empresarios con vista a las montañas, fiestas en salones de hoteles, cinco estrellas donde el champán francés fluía como agua y las conversaciones eran transaccionales, calculadas, cada palabra diseñada para impresionar, para persuadir, para ganar alguna ventaja. Mónica creía sinceramente que estaba dando orgullo a sus padres, que cada artículo en el periódico, cada aparición en televisión, cada logro empresarial era un regalo para ellos, una validación de sus sacrificios.

No sabía, no podía saber porque nadie le decía que sus padres habrían cambiado gustosos cada artículo, cada premio, cada millón en su cuenta bancaria por una simple llamada telefónica los domingos, por una visita, aunque fuera de unas horas, por saber que todavía eran importantes en la vida de su hija. No imaginaba que cada día de silencio era como una herida que crecía dentro de ellos, infectándose lentamente, causando un dolor que no tenía cura médica. No sabía que su madre lloraba todas las noches antes de dormir, sus lágrimas silenciosas empapando la almohada para que Roberto no las escuchara, aunque él sabía, siempre sabía.

Porque después de 40 años de matrimonio, uno siente el dolor del otro como si fuera propio. No sabía que su padre había envejecido 15 años en los últimos cuatro, su cabello volviéndose completamente blanco, su espalda encorvábándose más, no solo por el trabajo físico, sino por el peso emocional de sentirse olvidado por la hija que había criado con tanto amor, a quien había enseñado todo lo que sabía. sobre honestidad, dignidad y valores. Un fin de semana cualquiera, un sábado por la tarde, cuando Mónica estaba en casa por una vez sin viajes programados, sin eventos sociales obligatorios, Fernando sugirió algo que cambiaría todo.

Habían estado revisando sus finanzas personales, un ritual mensual donde él le mostraba gráficos y proyecciones en su laptop. Números que ella apenas entendía, pero en los que confiaba porque él siempre había sido bueno con el dinero. “Mónica”, dijo Fernando señalando algo en la hoja de cálculo, su dedo tocando la pantalla con precisión. He estado pensando, tus padres esa casa en San Miguel de Allende ya no la necesitan realmente. Quiero decir, son solo dos personas mayores en una casa de tres habitaciones.

Es mucho espacio que no usan y francamente el valor de las propiedades en esa área ha aumentado significativamente en los últimos años. Podríamos venderla, invertir el dinero en algo más productivo. Los rendimientos serían mucho mejores. Tal vez comprar un departamento más pequeño para ellos aquí en la ciudad más cerca. O mejor aún, hay residencias muy bonitas para personas mayores donde estarían mejor cuidados con atención médica disponible las 24 horas. Tienes que pensar en esto como un negocio, amor, no como emoción.

Mónica sintió algo retorcerse en su estómago, una incomodidad visceral que no podía nombrar, como si algo dentro de ella estuviera gritando que esto estaba mal, muy mal. Pero esa casa dudó tratando de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Ese nudo de emociones contradictorias. Esa casa es donde crecí. Es donde aprendí todo lo importante. Cada pared tiene un recuerdo. Es donde mi padre me enseñó a leer, donde mi madre me enseñó a cocinar, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad.

Es es sagrada de cierta manera. Fernando dio una sonrisa que en retrospectiva Mónica reconocería como condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo real. El mundo de los adultos, el mundo de los negocios. Mónica, amor, tienes que escucharte. Sagrada, son solo ladrillos y cemento y adobe viejo. Ya creciste. Esos recuerdos están aquí. Tocó su propia cabeza. No allá en una casa vieja que se está cayendo a pedazos. Ahora necesitas pensar como mujer de negocios, no como una niña sentimental.

La sentimentalidad es cara. Los recuerdos no pagan cuentas ni generan retornos de inversión. Y honestamente, tus padres probablemente estarían mejor en una residencia donde los cuiden profesionales. Y Mónica, Dios la ayude, asintió. asintió y dijo, “Tal vez tengas razón, déjame pensarlo.” Y al decir eso, al darle ese espacio para pensarlo, había abierto una puerta que nunca debería haber abierto. y sin darse cuenta, sin ver las señales de advertencia que en retrospectiva parecían tan obvias, tan claras como letras de neón oscuridad, Mónica comenzó a alejarse no solo de la ciudad donde había nacido, no solo del lugar físico, sino también de quien era en su esencia.

comenzó a alejarse de los valores que le habían inculcado, de las lecciones que había aprendido en esa casa de solo ladrillos y cemento, de la niña que había sido, de la mujer que sus padres habían criado con tanto amor y sacrificio. Aquella decisión, aquella conversación que en el momento parecía apenas una consideración financiera, aparentemente pequeña, mundana, práctica, sería el primer paso hacia un dolor que jamás imaginó sentir. Sería el principio del fin de algo precioso, algo que había dado por sentado por demasiado tiempo, algo que una vez perdido tal vez no se podría recuperar jamás.

Los días se convirtieron en meses con la inexorabilidad de las estaciones cambiando y la distancia, que antes era solo geográfica, medida en kilómetros de carretera entre la Ciudad de México y San Miguel de Allende, se volvió también silencio en el corazón, ausencia en el alma, vacío en el espíritu que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Fernando había asumido el control completo de la vida de Mónica de una manera tan gradual, tan sutil, que ella ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde.

Controlaba su agenda con precisión militar. Cada minuto estaba planificado, codificado por colores en una aplicación sofisticada, optimizado para máxima productividad. filtraba las llamadas. Había creado categorías de personas con niveles de prioridad, nivel uno para inversionistas y clientes importantes, nivel dos para proveedores clave, nivel tres para amigos útiles y nivel cuatro para todo lo demás. Los padres de Mónica, sin que ella lo supiera, estaban en la categoría más baja, no urgente delegar o ignorar. controlaba incluso las visitas.

¿Quién podía ver a Mónica y cuándo? Siempre con el filtro de es útil para su carrera. Si la respuesta era no, encontraba una excusa para cancelar. Mónica está con gripe. Mónica tuvo que viajar de emergencia. Mónica está en una reunión que se alargó. Todo pasaba por él. todo. Mónica había cedido tanto control que ya ni siquiera se daba cuenta. Le parecía normal, eficiente, necesario. Él era su gerente, su asistente ejecutivo, su esposo, su filtro con el mundo.

Y sin ese filtro creía se ahogaría en las demandas de su tiempo. una tarde de domingo, uno de esos domingos donde el sol brilla con una calidad especial en San Miguel de Allende, dorado y cálido como la miel. El teléfono de la casa sencilla sonó a las 3 en punto, como todos los domingos durante los últimos 4 años sin falta. Doña Esperanza, que había estado preparándose toda la mañana para este momento, que había ensayado en su mente qué le diría a su hija si por milagro atendía ella misma, corrió a atender con una sonrisa de esperanza en el rostro, una esperanza que se negaba a morir sin importar cuántas veces fuera aplastada.

“¡Aló!”, dijo con voz temblorosa de anticipación, su corazón latiendo rápido. “Mónica, hija mía, ¿eres tú?” Finalmente contestas. Pero la voz del otro lado no era la de su hija. Nunca lo era. Era la voz fría y educada de siempre. La voz que había aprendido a temer porque significaba otra decepción más. Hola, doña Esperanza. Soy Fernando, como siempre. Mónica está descansando en este momento. Tuvo una semana absolutamente agotadora. Viajó a Monterrey el lunes para la apertura de una nueva tienda a Guadalajara el miércoles para una reunión con proveedores.

Apenas llegó anoche, casi no ha dormido en tres días. La pobre está exhausta. Necesita descansar. Estoy seguro de que usted entiende. Ah, sí. La voz de doña Esperanza se quebró ligeramente, como un jarró que empieza a grietarse. Sí, entiendo, hijo, claro que entiendo. No quiero molestarla si está cansada. Solo quería saber si está bien, si está cuidándose, si está comiendo apropiadamente. ¿Sabes cómo es? Siempre se olvida de comer cuando está muy ocupada. Desde niña era así. Cuando estudiaba para los exámenes, yo tenía que llevarle la comida al cuarto porque se olvidaba completamente.

Sí, sí, interrumpió Fernando, claramente impaciente, aunque tratando de no mostrarlo demasiado, manteniendo ese tono educado, pero distante. Está bien, doña Esperanza. Yo me aseguro de que coma. Tenemos una nutricionista que le prepara comidas balanceadas. está en las mejores manos posibles. No se preocupe por eso. Está bien. Está bien. La voz de doña Esperanza temblaba. Ahora solo. ¿Podrías decirle algo de mi parte? Solo un mensaje pequeñito. Fernando suspiró. Un suspiro casi inaudible, pero que doña Esperanza captó perfectamente.

Un suspiro que decía otra vez con lo mismo. ¿Cuándo va a entender esta mujer? Claro, doña Esperanza. Dígame rápido porque tengo una llamada entrando. Dile que su padre reparó el techo, el que empezó a gotear el año pasado. ¿Te acuerdas de que te conté? Bueno, probablemente no. Pero su padre finalmente lo arregló. Le tomó mucho tiempo porque su artritis está peor. Las manos le duelen mucho, pero lo hizo y está tan orgulloso. Dice que ahora cuando Mónica venga de visita no habrá goteras.

Y dile que la extrañamos, que la amamos, que puede venir a visitarnos cuando quiera, que no necesita avisarnos con anticipación. Esta siempre será su casa, su hogar. Fernando hizo un sonido afirmativo sin compromiso, como quien anota algo que va a olvidar inmediatamente. Ajá. Mensaje recibido, doña Esperanza. Techo arreglado. La extrañan. Puede visitar. Perfecto. Se lo diré. Ahora realmente tengo que colgar. Tengo esa llamada esperando. Cuídese mucho. Adiós. Y colgó antes de que doña Esperanza pudiera responder, antes de que pudiera decir, “Te quiero, hija.” Antes de que pudiera preguntar cuándo podría realmente hablar con ella.

En la sala lujosa del penthouse en Polanco, Fernando miró el teléfono con una expresión de fastidio mezclado con algo más oscuro, más calculado. No escribió el mensaje, no puso un recordatorio, no tenía intención de decirle nada a Mónica, nunca lo hacía. En su mente estaba protegiéndola, liberándola de las ataduras de un pasado que solo la arrastraba hacia atrás, que no servía para nada. Excepto para detener su progreso, para frenar su ascenso imparable hacia la cima. Mónica en ese mismo momento dormía en el cuarto de al lado, exhausta como Fernando había dicho, sin idea de que

su madre había llamado, sin idea de que su padre había pasado semanas arreglando ese techo con manos artríticas que apenas podían sostener el martillo, sin idea de cuánto la extrañaban, sin idea de que su ausencia los estaba matando lentamente, día a día, como un veneno que actúa despacio. Pero sin piedad. Con el pasar del tiempo, semanas convirtiéndose en meses y meses, en años que parecían volar cada vez más rápido, Fernando se volvió más audaz en su manipulación, más atrevido en su control.

Ya no se contentaba con simplemente filtrar las llamadas. comenzó activamente a pintar una imagen diferente de los padres de Mónica, a envenenar el pozo de su relación, a plantar semillas de duda y resentimiento que crecerían como maleza, hasta ahogar cualquier conexión que quedara. Amor, decía mientras ella trabajaba en la computadora revisando diseños para la nueva colección de primavera. ¿Sabes qué pienso? Tus padres solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. ¿Ya pensaste en eso? Llaman todos los domingos, siempre los domingos como un reloj.

Pero alguna vez llaman solo para saber cómo estás, sin mencionar algo que necesitan. Mónica levantaba la mirada, sorprendida por la sugerencia, frunciendo el seño, confundida. No, Fernando, claro que no. Ellos nunca me han pedido nada directamente, ni un peso. De hecho, cuando quiero enviarles dinero, mi padre se molesta. Dice que no necesitan caridad, que pueden cuidarse solos con su pensión y sus ahorros. Fernando fingía considerar esto, frunciendo el seño, como si estuviera pensando profundamente, como un abogado preparando su argumento.

Ah, no lo piden directamente. Tienes razón en eso. Son más sutiles, más inteligentes que eso, pero siempre encuentran la manera, ¿no es cierto? Siempre mencionan algo, que la casa necesita reparaciones, que los medicamentos están caros, que la pensión de tu padre no alcanza como antes. No te lo dicen directamente para que les des dinero, pero lo implican. Es manipulación emocional, amor, técnica clásica. Y tú, porque eres buena, porque tienes buen corazón, terminas preocupándote y esa preocupación te distrae del trabajo, te saca de tu enfoque.

Eso te atrasa, Mónica, te atrasa en un momento crucial de tu carrera. No creo que sea así, comenzó Mónica, pero su voz carecía de convicción. Estaba cansada, tan increíblemente cansada. Habían sido 18 horas de trabajo ese día. Su cerebro funcionaba a media máquina. No tenía energía para discutir, para defender, para pensar claramente. “Piénsalo bien”, presionó Fernando viendo la ventana de oportunidad, viendo que ella estaba vulnerable, débil, agotada. Ellos todavía no entienden que ahora tienes una vida diferente, que ya no eres la niña que se fue con una maleta hace años.

siguen tratándote como si fueras esa estudiante universitaria sin dinero, pero ya no eres esa persona, Mónica. Eres una mujer exitosa, una empresaria millonaria, una líder de industria. Tienes responsabilidades que van más allá de tu familia inmediata. Tienes 300 empleadas que dependen de ti, que tienen familias que alimentar. Tienes inversionistas que confiaron en ti sus millones. Tienes una reputación que mantener, una marca que proteger. Es justo que tus padres no vean eso. Es justo que te hagan sentir culpable por tu éxito.

Cansada de las exigencias constantes del trabajo, abrumada por el peso de las decisiones que tenía que tomar cada día, agobiada por la presión de mantener el crecimiento que los inversionistas esperaban, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, Fernando tenía razón, no completamente, pero un poco. Lo suficiente para justificar su ausencia, para calmar su culpa, para seguir adelante sin mirar atrás. comenzó a dejar de contestar algunas llamadas los domingos, poniéndose los audífonos y diciendo que tenía que concentrarse en algo urgente.

Después dejó de responder los mensajes de texto que su madre había aprendido a enviar con dificultad desde su teléfono básico. Mensajes simples de, “Te extraño, hija o espero que estés bien, que quedaban sin leer en su bandeja, marcados como no leídos, ignorados, olvidados. ” El tiempo fue borrando la costumbre de llamar los domingos hasta que ni siquiera pensaba en ello, hasta que los domingos eran solo otro día de trabajo, otro día para revisar inventarios, para planear estrategias, para responder correos, sin ninguna diferencia con cualquier otro día de la semana.

Mientras tanto, en San Miguel de Allende, la casa se quedaba cada vez más silenciosa. Un silencio que no era solo la ausencia de ruido, sino la ausencia de esperanza, la ausencia de vida, la ausencia de propósito. Doña Esperanza Cocosía con la radio encendida, siempre sintonizada en una estación de noticias de negocios, esperando, siempre esperando escuchar alguna mención de su hija, alguna entrevista, algún reportaje sobre su empresa. Cuando la escuchaba, su corazón se aceleraba, se acercaba más a la radio, subía el volumen y escuchaba cada palabra como si fueran joyas preciosas, memorizando la voz de su

hija, buscando en su tono alguna señal de que todavía era la niña que conocía, de que no la había perdido completamente. Don Roberto, por su parte, intentaba distraerla, intentaba mantener algo de normalidad en sus vidas, que se habían vuelto tan vacías, tan desprovistas de alegría. Esperanza, ven a ver, le decía cuando encontraba algo en el periódico o en la televisión. Mónica está en la televisión otra vez. Salió en las noticias. Dicen que su empresa vale ahora 50 millones de dólares.

¿Te das cuenta, mujer? 50 millones. Nuestra hija Esperanza, nuestra niña. Ella venía, se sentaba frente a la pequeña televisión vieja que tenían desde hacía 20 años y sonreía con los ojos llenos de lágrimas mientras veía a su hija en la pantalla, tan elegante con su traje de diseñador, tan articulada con sus palabras sofisticadas sobre tendencias de moda y estrategias de mercado, tan segura de sí misma, tan diferente de la niña tímida que había sido. Mírala ahí, toda elegante”, decía con orgullo y tristeza, mezclados en su voz temblorosa.

Es la misma niña que jugaba en el patio con sus muñecas viejas, la que venía con las rodillas raspadas y yo tenía que limpiarle las heridas con agua y jabón, la que se dormía con su cabeza en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir. Pero la sonrisa pronto se deshacía como azúcar en agua, el orgullo dando paso a la tristeza, las lágrimas comenzando a correr libremente por sus mejillas arrugadas, surcando caminos que ya se habían vuelto familiares de tanto llorar.

¿Será que todavía se acuerda de nosotros, Roberto? Preguntaba su voz apenas un susurro quebrado. ¿Será que piensa en nosotros alguna vez cuando está en ese mundo tan grande y brillante? ¿Será que todavía somos importantes para ella o ya nos olvidó completamente? El marido respiraba profundo, sus propios ojos húmedos, su propia garganta cerrada por la emoción que intentaba controlar, porque los hombres de su generación no lloraban, no mostraban debilidad. ¿Se acuerda? Sí, mujer, decía con una convicción que no sentía completamente, con una esperanza que se desvanecía cada día un poco más.

¿Cómo no se va a acordar? Es nuestra hija. Solo está ocupada. Tiene muchas responsabilidades ahora. es una mujer importante, pero algún día, ya verás, algún día viene, aparece por esa puerta y nos abraza y nos cuenta todo. Y nos reímos y lloramos juntos como antes, y todo vuelve a ser como era. Pero los días se convirtieron en años. Y mientras más crecía el éxito de Mónica, mientras más aparecía en los medios, mientras más crecía su cuenta bancaria y su lista de logros y premios, más se sentían olvidados los padres, más se sentían como reliquias de un pasado que su hija quería dejar enterrado, como recuerdos incómodos de una pobreza que prefería olvidar.

Un día, en un impulso nacido de la desesperación más pura y del amor más profundo, doña Esperanza decidió escribir una carta. Se sentó en la mesa de la cocina con un papel y un bolígrafo y durante 3 horas escribió y reescribió, tachó y corrigió llorando sobre el papel tratando de encontrar las palabras perfectas, las palabras que llegarían al corazón de su hija, que romperían esa pared de silencio que se había construido entre ellas. La carta era de dos páginas, escrita con letra temblorosa que reflejaba tanto su edad avanzada como su emoción desbordada.

Mi querida Mónica, tu padre y yo te escribimos estas líneas con el corazón lleno de amor y algo de tristeza que no podemos ocultar. Queremos que sepas que estamos inmensamente orgullosos de ti, de todo lo que has logrado, de la persona en la que te has convertido. Vemos tus entrevistas en la televisión y leemos sobre ti en el periódico. Y nos asombra pensar que esa mujer exitosa y elegante es nuestra niña, la que corría descalsa por estas calles.

Pero hija, te extrañamos tanto que a veces el corazón nos duele físicamente. La casa se siente demasiado grande y vacía, sin tu risa, sin tus pasos, sin tu presencia. El rosal que plantamos cuando naciste está más grande y fuerte que nunca, pero sus flores no huelen igual cuando no podemos compartirlas contigo. No te escribo para hacerte sentir culpable, hija mía. Entendemos que estás ocupada, que tienes responsabilidades importantes, que el mundo te exige mucho. Solo quiero que sepas que aquí, en esta casa humilde, en este pueblo pequeño que tal vez prefieras olvidar, hay dos personas que te aman incondicionalmente, que rezan por ti cada noche, que te perdonan todo.

Si no puedes venir a visitarnos, entendemos. Pero al menos, hija mía, llámanos aunque sea unos minutos solo para escuchar tu voz, para saber que estás bien, para saber que todavía somos importantes en tu vida, para saber que no nos has olvidado completamente. Esta siempre será tu casa. Estos siempre serán los brazos que esperan abrazarte. Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. tu mamá y tu papá que nunca dejan de pensar en ti. Doña Esperanza dobló la carta cuidadosamente, la metió en un sobre, escribió la dirección del pentouse en la ciudad de México

con su mejor letra, compró una estampilla en el correo y la envió con una oración en su corazón y lágrimas en sus ojos. La carta nunca fue entregada a Mónica. Fernando la interceptó, la recibió del portero del edificio. Una tarde vio el remitente con el nombre E. Herrera, San Miguel de Allende, y supo inmediatamente quién era. Subió al pentouse, abrió el sobre sin ningún remordimiento, sin ninguna duda, y leyó cada palabra con una expresión de creciente irritación en su rostro.

Manipulación emocional pura”, murmuró para sí mismo. Su voz fría como el hielo. Esto es exactamente lo que necesitamos evitar. Mónica no puede estar leyendo estas cosas ahora. La distraería completamente justo cuando estamos negociando la expansión a Estados Unidos. Y sin vacilar, sin sentir ni un átomo de culpa, rasgó la carta en pedazos pequeños, muy pequeños, tan pequeños, que las palabras se volvieron ilegibles, y los tiró a la basura. Luego, después de un momento de reflexión, tomando la decisión conscientemente, fríamente, calculadamente, decidió dar el siguiente paso en su plan de aislar completamente a Mónica de su pasado, de cortar definitivamente ese vínculo que él consideraba un lastre, un ancla que impedía que ella volara más alto.

En ese momento, en esa decisión fría y calculada, Fernando decidió hacer algo más drástico, algo más definitivo. Ya no sería suficiente simplemente filtrar las llamadas o no pasar los mensajes. Necesitaba hacer algo que cortara el vínculo de una vez por todas, algo que asegurara que Mónica nunca volviera a mirar atrás, que nunca volviera a ser esa niña sentimental que se preocupaba por sus padres pobres. y comenzó a formar un plan, un plan que eventualmente dejaría a dos ancianos bajo la lluvia, sin hogar, sin su hija, con solo su amor mutuo para mantenerlos calientes en la noche fría.

Mónica trabajando en su oficina de vidrio y acero, en ese mismo momento, revisando proyecciones financieras y planes de expansión internacional, no sospechaba nada. No tenía idea de la carta que nunca recibiría, de las palabras de amor que nunca leería, de los planes que su esposo estaba formando en la oscuridad. No tenía idea de que el precio de su éxito estaba siendo pagado por las dos personas que más la amaban en el mundo, las dos personas que habían sacrificado todo para que ella pudiera tener una vida mejor.

Y poco a poco, sin darse cuenta, el corazón de Mónica se fue quedando vacío como una casa. abandonada. Tenía todo lo que siempre había querido, dinero en cantidades que la niña pobre de San Miguel nunca podría haber imaginado. Fama y reconocimiento en toda Latinoamérica, éxito medido por cualquier estándar objetivo que existiera, pero le faltaba lo que realmente necesitaba, lo único que realmente importaba al final del día. conexión humana, amor verdadero, familia, raíces profundas. Se había convertido en un árbol alto y fuerte, imponente y admirado, pero sin raíces.

Y cualquier jardinero sabe que un árbol sin raíces, no importa cuán alto crezca, no importa cuán hermoso parezca, eventualmente cae, siempre cae. La semana había sido especialmente pesada, una de esas semanas que parecen contener meses enteros de estrés comprimido. Reuniones con inversionistas estadounidenses que requerían presentaciones impecables, entrevistas con periodistas internacionales que hacían preguntas cada vez más difíciles sobre sostenibilidad y ética laboral. videollamadas con equipos en diferentes países que significaban estar disponible prácticamente las 24 horas del día sin descanso.

El viernes o más precisamente el sábado de madrugada a la 1 de la mañana, Mónica finalmente entró a su oficina personal en el penthouse para revisar los últimos documentos de un contrato que había estado negociando durante 8 meses, un contrato de ,000es dólares con una cadena de tiendas departamentales en Estados Unidos. El tipo de contrato que podría llevar su empresa al siguiente nivel internacional. que podría convertirla de exitosa a legendaria, que podría poner su nombre junto a los grandes diseñadores globales.

Estaba exhausta, más allá del cansancio normal, en ese estado donde el cuerpo funciona por pura adrenalina y cafeína y fuerza de voluntad pura. Sus ojos ardían, su cabeza palpitaba con un dolor sordo, sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba los documentos digitales en la tablet. Y entonces, mientras esperaba que los documentos se subieran al sistema, su mirada vagó por la oficina, pasando por las fotografías enmarcadas de premios y reconocimientos que cubrían las paredes, por las placas conmemorativas de logros empresariales, por los trofeos de vidrio y cristal que reflejaban la luz artificial.

Y se detuvo en algo en el rincón del escritorio, un calendario de pared viejo de papel. del tipo que solían regalar las panaderías o las tiendas de barrio. Era el único objeto en toda la oficina ultra moderna que no era elegante, ni nuevo ni sofisticado. Lo había colgado ahí hacía 5 años y nunca se había molestado en cambiarlo, así que todavía mostraba páginas de años pasados. Pero no fue la foto del mes lo que llamó su atención.

Fue una anotación en bolígrafo rojo con letra que reconoció como suya de hace años. cuando todavía llevaba calendarios de papel en el cuadro del 15 de noviembre, escrito en letras grandes que llenaban todo el espacio. Aniversario de bodas, mamá y papá, 45 años. Mónica se quedó completamente inmóvil, paralizada, mirando fijamente esas palabras como si estuviera viendo un fantasma, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ruidos de la ciudad allá afuera, el zumbido constante de la Ciudad de México, que nunca duerme completamente, se desvanecieron hasta convertirse en nada.

Solo existía ella y esas palabras que la golpeaban como un puñetazo en el estómago. Aniversario de bodas. Mamá y papá, 45 años. Sus padres habían estado casados por 45 años. Y ella, su única hija, la hija por quien habían sacrificado todo, por quien habían vendido sus posesiones más preciadas, por quien habían pasado hambre y frío, ¿cuándo había sido la última vez que los había visto? ¿Cuándo había sido la última vez que había escuchado sus voces? ¿Cuándo había sido la última vez que les había dicho que los amaba?

sintió algo quebrarse dentro de ella como hielo, agrietándose bajo el peso, como cristal fracturándose en mil pedazos. Una ola de culpa y vergüenza la golpeó con tal fuerza que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, rodando por sus mejillas, cayendo sobre los documentos que había estado firmando. “Voy a ir”, murmuró para sí misma, su voz apenas audible, casi sin poder creer sus propias palabras, como si estuviera despertando de un sueño largo y oscuro.

Voy a ir a verlos ahora mismo. Hoy es su aniversario y voy a estar ahí. Voy a sorprenderlos, voy a decirles que los amo. Voy a pedirles perdón. Era una decisión tomada en un momento de claridad absoluta, uno de esos momentos raros y preciosos donde vemos a través de todas las excusas y racionalizaciones y justificaciones y vemos la verdad desnuda y cruda. Había fallado. Había fallado terriblemente como hija. Todo el éxito, todo el dinero, todos los logros, todos los premios, todas las portadas de revistas no significaban absolutamente nada si había perdido lo más importante en el proceso, su humanidad, su corazón, su familia.

Cuando amaneció, unas pocas horas después, Mónica todavía estaba despierta. No había dormido ni un minuto. Había estado planeando mentalmente, organizando todo en su cabeza. Compraría flores, las favoritas de su madre, rosas amarillas. Compraría una torta. Esa torta de tres leches que solían comer en las celebraciones cuando era niña. Llegaría sin avisar y los sorprendería. Y pasarían el día juntos como solían hacer, como debería haber estado haciendo todos estos años. Se quedaría el fin de semana completo, tal vez toda la semana.

Los negocios podían esperar. Por una vez en su vida, los negocios podían esperar. A las 7 de la mañana, Fernando entró a la oficina sin tocar la puerta, como era su costumbre, como si fuera el dueño del lugar. Llevaba el celular en una mano y una taza de café en la otra, ya vestido impecablemente, aunque era sábado. Su cabello perfectamente peinado, su camisa sin una arruga, su expresión de eficiencia profesional. Amor, dijo con voz profesional, entrando directamente en modo negocios, sin siquiera preguntarle cómo estaba, sin notar las lágrimas secas en sus mejillas.

Los inversionistas de Texas acaban de enviar un email, quieren adelantar la reunión de revisión del contrato. Originalmente era para el martes, pero quieren hacerlo hoy en 6 horas. Es una reunión absolutamente crucial. Si sale bien, es potencialmente otros 20 millones en financiamiento. Necesitas ducharte, cambiarte, preparar la presentación. Este es el momento que hemos estado esperando. Mónica lo interrumpió levantando la mano sin mirarlo a los ojos. En cambio, sus ojos estaban fijos en el calendario, en esa anotación en bolígrafo rojo, que había cambiado todo en un instante.

“Hoy no puedo, Fernando.” Él parpadeó claramente no esperando esa respuesta, su expresión cambiando de profesional a confundida a irritada en cuestión de segundos. ¿Qué quieres decir con no puedes? Esta es una reunión que hemos estado tratando de conseguir durante un año entero. Un año. Mónica no puedes simplemente cancelarla. Mónica finalmente lo miró y había algo en sus ojos, algo que Fernando no había visto en mucho tiempo. Determinación pura, propósito claro, algo que no iba a ser negociado, ni manipulado, ni cambiado con argumentos de negocios.

señaló el calendario sin decir nada al principio, dejando que él viera lo que había visto. Luego dijo su voz tranquila, pero absolutamente firme, con una convicción que venía desde lo más profundo de su ser. Hoy es el aniversario de bodas de mis padres, 45 años. Y yo, su única hija, no he estado presente, no los he visto en Su quebró ligeramente. Dios mío, Fernando, cuánto tiempo ha sido 4 años, cinco. Ni siquiera puedo recordarlo con exactitud. Y eso es horrible, eso es imperdonable.

Voy a ir a San Miguel de Allende, voy a ver a mis padres, voy a pasar el día con ellos y no me importa qué reunión, qué contrato, qué oportunidad de negocios tenga que cancelar. Fernando frunció el ceño, su rostro convirtiéndose en una máscara de fría incredulidad, como si ella estuviera hablando en otro idioma. Mónica, eso es completamente irracional. Estás siendo emocional en lugar de lógica. Tienes compromisos profesionales. Tu imagen está en juego. Los inversionistas de Texas.

Estoy cansada de la imagen gritó ella, una rabia que no había sentido en años. Una rabia pura y honesta y liberadora subiendo desde su pecho como lava. Estoy cansada de los compromisos que me hacen olvidar quién soy. Estoy cansada de vivir una vida que no es realmente mía. Mis padres me dieron todo, Fernando, todo, y yo les he dado nada más que silencio y abandono. Eso se termina hoy. Ahora no esperó respuesta, no esperó permiso, no esperó nada.

Salió de la oficina con una determinación que había olvidado que poseía, dejando a Fernando con la palabra en la boca, con su tablet todavía en la mano, con su cara de shock absoluto. Bajó al garaje subterráneo, ignoró al chóer que se levantó de un salto preguntando si necesitaba algo y se subió a su propio auto deportivo, un auto rojo brillante que raramente conducía porque siempre estaba demasiado ocupada. El rugido del motor en el garaje silencioso fue como un grito de libertad, como una declaración de independencia.

Salió a las calles de la Ciudad de México, conduciendo ella misma algo que no había hecho en años. sintió el volante bajo sus manos, sintió la carretera, sintió que estaba tomando control de su vida de nuevo. En el ascensor, su corazón había latido rápido por la culpa y el arrepentimiento. Ahora latía por un propósito claro, por una misión redentora, por la oportunidad de corregir un error terrible antes de que fuera demasiado tarde. No condujo directamente a la carretera.

Su mente entrenada para la eficiencia durante todos estos años, ahora trabajaba para la redención, para el amor, para la familia. Primero paró en una florería elegante en la Condesa, de esas que abren temprano para preparar arreglos para eventos. Pidió el ramo más grande y hermoso que tuvieran. Rosas amarillas mezcladas con girasoles y margaritas. A mi madre le gustan las flores que parecen soles pequeños. le explicó a la florista más para sí misma que para ella, recordando las palabras exactas que su madre solía decir.

Dice que le recuerdan que siempre hay luz, incluso en los días oscuros. Luego condujo hasta una pastelería tradicional en Coyoacán, una que llevaba décadas haciendo pasteles caseros. Encargó una torta grande de tres leches con fresas frescas encima, exactamente como la que su padre siempre compraba. para las ocasiones especiales cuando ella era niña, aunque tuviera que ahorrar durante semanas para pagarla. “Es para un aniversario muy especial”, dijo Mónica. Y la urgencia y la emoción en su voz hicieron que la dueña se la preparara de inmediato, decorándola con cuidado especial, escribiendo con glaseado, “45 años de amor, con las flores en el asiento del copiloto llenando el auto con su fragancia dulce.

y la torta asegurada cuidadosamente en el asiento trasero, finalmente tomó la carretera federal 57 hacia el norte, hacia Querétaro, hacia San Miguel de Allende, hacia casa, hacia su verdadero hogar. Con cada kilómetro que dejaba atrás la Ciudad de México, con cada cerro que pasaba, con cada pueblo pequeño que veía a los lados de la carretera, sentía que se quitaba un peso de encima. capa por capa, apagó el sistema de audio del auto, apagó su teléfono celular completamente para que Fernando no pudiera llamarla y hacerla cambiar de opinión, y condujo en silencio, escuchando solo el sonido del motor y los recuerdos que ahora volvían como un torrente imparable, como una represa que finalmente se había roto.

Recordó el olor a pan recién horneado que llenaba la casa cada mañana. recordó el sonido de la máquina de coser de su madre trabajando tarde en la noche. Recordó la sensación de la mano callosa de su padre, sosteniendo la suya cuando caminaban al mercado los domingos. Recordó las tardes lluviosas cuando los tres se sentaban juntos en el pequeño sofá, apretados pero felices viendo películas viejas en la televisión. ¿Cómo había podido olvidar? ¿Cómo había permitido que el ruido del éxito ahogara la música de su propia vida?

¿Cómo había podido cambiar el amor incondicional de sus padres por la aprobación de extraños que ni siquiera la conocían realment? El cielo comenzó a nublarse cuando pasó Querétaro. Para cuando llegó a las afueras de San Miguel de Allende, las nubes eran negras y pesadas, cargadas de lluvia. Los primeros gotas comenzaron a caer cuando entró al pueblo, transformándose rápidamente en un aguacero torrencial que hacía difícil ver a través del parabrisas, incluso con los limpiaparabrisas al máximo. Cuando el auto de Mónica pasó el letrero de Bienvenidos a San Miguel de Allende, la lluvia se convirtió en una tormenta completa.

Las coloridas casas coloniales parecían lavadas bajo el cielo gris. Las calles empedradas se habían convertido en pequeños ríos. Había poca gente en las calles, todos refugiados del temporal. Condujo despacio por las calles de su infancia, que se veían más pequeñas y más desgastadas de lo que recordaba. Pasó por la escuela donde había estudiado, por la plaza donde jugaba de niña, por la iglesia donde había hecho su primera comunión. Todo le parecía a la vez familiar y extraño, como un sueño que se está desvaneciendo.

Estacionó frente a la panadería del barrio el pan de don José para comprar pan dulce fresco, el favorito de su padre. Don José, ahora un anciano muy encorbado, pero con los mismos ojos brillantes y amables, la reconoció al instante, a pesar de los años. Mónica, la hija de don Roberto y doña Esperanza”, exclamó el panadero, secándose las manos en el delantal cubierto de harina. “Pero qué milagro verte por aquí, muchacha. Mírate nada más, toda una señora elegante.

Te vemos en la televisión, en las revistas. ¡Qué orgullo nos das a todos en el barri!” Mónica sonrió, pero era una sonrisa tensa, apretada por la culpa que la estaba ahogando. Gracias, don José. Vengo a verlos. Es su aniversario de bodas, 45 años. El rostro de don José cambió sutilmente. La sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por algo más complejo. Preocupación mezclada con tristeza. Ah, el aniversario. Claro, claro. Bueno, dales un abrazo muy grande de mi parte.

Hizo una pausa como si estuviera dudando si decir algo o no mordiéndose el labio. Luego agregó en voz más baja, “Hace ya bastante tiempo que no veo a doña Esperanza por aquí comprando pan. Solía venir todos los días a primera hora, todos los días sin falta durante años, pero ya tiene cómo, no sé, dos meses, tres meses tal vez que no la veo. Esa frase hace tiempo que no la veo, se quedó flotando en el aire húmedo de la panadería como una advertencia, como una alarma.

Mónica sintió una punzada de inquietud en el estómago, una sensación fría y desagradable que le recorrió la columna vertebral, pero la atribuyó a su propia culpa, a su larga ausencia, a su conciencia pesada. Tal vez su madre simplemente compraba pan en otro lugar. Ahora, tal vez había encontrado una panadería más cerca. Tenía que haber una explicación simple. pagó el pan, salió corriendo bajo la lluvia que seguía cayendo sin piedad y continuó conduciendo por las calles inundadas. Su corazón latía cada vez más rápido con cada cuadra que avanzaba, con una mezcla de anticipación y algo más oscuro, algo que no quería nombrar, pero que crecía en su pecho como una sombra.

Al doblar la última esquina, la esquina que conducía a la casa donde había crecido, la inquietud se convirtió en algo más fuerte, en miedo, en pánico puro. La casa estaba completamente oscura, a pesar de que era mediodía. No había humo saliendo de la pequeña chimenea a pesar del frío y la lluvia, las ventanas estaban cerradas con tablas de madera clavadas desde afuera, como si la casa estuviera abandonada. El jardín que su madre cuidaba con tanto amor estaba descuidado, lleno de maleza, las flores marchitas y muertas.

Y en la valla de hierro forjado, esa valla elegante que Mónica había mandado instalar 3 años atrás como regalo para sus padres, había un candado industrial nuevo, grande y brillante bajo la lluvia. Un candado que gritaba, “Prohibido entrar! Propiedad privada, manténganse fuera.” El corazón de Mónica se detuvo por un segundo completo. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser un error, una pesadilla, una confusión terrible. Fue entonces cuando los vio allí en el callejón lateral, acurrucados contra la pared de su propia casa, intentando refugiarse del aguacero bajo un paraguas negro completamente roto, con las varillas dobladas y la tela desgarrada que apenas los protegía.