El Lamborghini de Alejandro Mendoza se deslizó silenciosamente por el sendero de la finca a las 2 de la madrugada regresando de Nueva York tras 4 días de negociaciones multimillonarias. Solo quería dar un beso de buenas noches a la pequeña Lucía dormida, pero se detuvo al escuchar soyosos desesperados desde su habitación.

A través de la puerta entreabierta vio a Carmen, la empleada ecuatoriana, sentada en la cama con un frasco de medicinas en la mano mientras Lucía yacía inmóvil, pálida como la cera. La sangre se le heló cuando vio a Carmen quitarse lo que descubrió era una peluca, revelando una cabeza devastada por la quimioterapia. La mujer susurraba en quechua palabras de perdón mientras vertía las costosas píldoras en la mesita de noche, no robándolas. sino guardándolas.

Luego sacó otro frasco idéntico del bolsillo. Las palabras que siguieron lo paralizaron. Había vendido su médula ósea y un riñón para comprar esas medicinas, sacrificando su propio cuerpo moribundo para salvar a Lucía. Cuando la niña abrió los ojos llamándola mamá Carmen, Alejandro comprendió que estaba presenciando algo que destruiría todas sus certezas sobre la familia, sobre su esposa muerta y sobre la mujer que creía que era solo una empleada doméstica.

La finca de los Mendoza dormía en el silencio aterciopelado de la noche madrileña cuando Alejandro regresó del enésimo viaje de negocios que lo había mantenido alejado 4 días. La adquisición de 5000 millones que acababa de cerrar en Nueva York debería haberlo llenado de satisfacción, pero una extraña inquietud lo había acompañado durante todo el vuelo de regreso.

Un presentimiento que no lograba definir. Entró silenciosamente por la puerta de servicio, un hábito consolidado a lo largo de los años para no disturbar el sueño de Lucía, su hija de 8 años, que representaba todo lo que le quedaba de Isabel. Su esposa había muerto de leucemia tres años antes. La misma enfermedad que ahora consumía lentamente alucía, aunque los mejores oncólogos del mundo y los tratamientos experimentales carísimos parecían mantenerla bajo control.

La intención era simple, subir a la habitación de la niña, darle un beso en la frente como hacía siempre cuando regresaba de noche, luego desplomarse en su propia cama hasta la mañana. Pero mientras subía las escaleras de mármol de Carrara, que había mandado instalar para impresionar a huéspedes que rara vez invitaba, un sonido lo detuvo.

Soyosos, ahogados, desesperados, provenían de la habitación de Lucía. El terror lo paralizó por un instante. A través de la puerta entreabierta vio una escena que nunca olvidaría. Carmen Quispe, la empleada ecuatoriana que había contratado seis meses antes por recomendación de una agencia, estaba sentada al borde de la cama de Lucía.

Su cuerpo se sacudía con soyosos mientras sostenía entre sus manos temblorosas el frasco de las medicinas de Lucía, el Veneto clax experimental que costaba 20.000 1000 € por caja. Una fortuna que él podía permitirse sin problemas, pero que para la mayoría de las personas sería inalcanzable. La primera reacción fue de ir a ciega.

Estaba a punto de irrumpir en la habitación cuando vio a Carmen hacer un gesto que lo detuvo. Con movimiento lento y deliberado, la mujer se quitó lo que Alejandro siempre había creído que era su abundante cabello negro. Era una peluca. Debajo la cabeza estaba completamente calva con las marcas inequívocas de una quimioterapia agresiva.

La mujer apoyó delicadamente la peluca en la mesita de noche y se inclinó sobre Lucía, acariciándole el cabello rubio con una ternura que Alejandro nunca había visto en ella durante los meses de servicio. Lucía yacía inmóvil, la respiración tan ligera que era casi imperceptible, el rostro ceroso bajo la débil luz lunar que se filtraba a través de las cortinas de seda.

Carmen comenzó a hablar, mezclando español entre cortado y quechua, creyendo, evidentemente que estaba sola con la niña dormida. Las palabras que Alejandro escuchó lo clavaron en el lugar. La mujer confesaba haber pensado en robar las medicinas para enviarlas a su hija Sumac en Ecuador, enferma de la misma mutación genética de leucemia. Pero luego abrió el frasco y, en lugar de embolsarse las píldoras como Alejandro esperaba, las vertió todas en el cajón de la mesita donde se guardaban.

Del bolsillo del delantal sacó otro frasco idéntico lleno. La verdad que emergió en los minutos siguientes fue desgarradora. Carmen había vendido parte de su médula ósea al mercado negro médico que prosperaba en Sudamérica. Había vendido un riñón a una clínica clandestina. Había vendido óvulos a centros de fertilidad hasta el límite de la resistencia física, todo para conseguir el dinero necesario para comprar las medicinas para Lucía, mientras su hija en Ecuador tenía que conformarse con los tratamientos estándar del sistema sanitario público.

Alejandro vio por primera vez las marcas en el cuerpo de Carmen cuando ella se levantó tambaleándose, la debilidad extrema, los vendajes mal escondidos en el costado, los moretones de los procedimientos médicos, la delgadezquelética que el uniforme holgado ya no lograba disimular. Esta mujer se estaba literalmente consumiendo, vendiendo partes de sí misma para salvar a una niña que ni siquiera era su hija.

La revelación siguiente fue aún más impactante. Carmen sacó del bolsillo superior una pequeña foto arrugada y la besó. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era la foto que Isabel siempre llevaba en la cartera, tomada durante sus últimas vacaciones en la playa antes de que la enfermedad la atacara. Carmen comenzó a contar con voz quebrada por la emoción como había conocido a Isabel en la clínica oncológica de Barcelona 3 años antes.

Se habían hecho amigas durante las largas horas de quimioterapia. Dos madres que luchaban batallas paralelas. Isabel por sí misma, Carmen por su hija Sac. Antes de morir, Isabel había hecho prometer a Carmen que buscara a Lucía si alguna vez venía a España, que se asegurara de que estuviera bien, de que no estuviera sola con un padre siempre ausente por trabajo.

Carmen había mantenido la promesa, presentándose como simple empleada doméstica 6 meses antes, cuando supo por los periódicos que la hija del famoso Alejandro Mendoza estaba enferma de la misma leucemia que Sac. La intención inicial era solo verificar que Lucía estuviera bien e irse. Pero cuando había visto a la niña sufrir, siempre sola, mientras el padre viajaba por el mundo ganando más millones, algo en ella se había roto.

Quizás recompuesto, había comenzado a cuidar de Lucía como si fuera su hija, acompañándola durante las crisis nocturnas que Alejandro nunca había sabido que existían, cantándole canciones de cuna en quechua, cuando el dolor la mantenía despierta, inventando juegos para distraerla durante los largos días de soledad. Carmen confesó a la niña dormida que había pensado en robar una sola caja de medicinas para Sumac, solo una, que para Alejandro no habría hecho diferencia, pero que podría haber dado a su hija algunos meses más de vida. Pero cada vez que lo intentaba,

veía la sonrisa de Lucía. Escuchaba a la niña llamarla durante las pesadillas y no podía hacerlo. ¿Cómo podía robar la vida a una niña para dársela a otra? Así que había tomado la única decisión posible en su universo moral, distorsionado por el dolor y el amor, sacrificarse a sí misma para salvar a ambas.

El dinero de Isabel, porque la esposa de Alejandro había abierto secretamente una cuenta para Sumac, iría para la hija en Ecuador. Su cuerpo, vendido pieza por pieza, garantizaría las medicinas para Lucía. El médico del mercado negro la había advertido que estaba superando todos los límites, que su cuerpo, ya comprometido por el cáncer no resistiría mucho más después de lo que se había hecho.

Carmen lo sabía y había aceptado. Dos o tres meses de vida, tal vez menos, a cambio de la certeza de que Lucía tendría medicinas suficientes para completar el ciclo de tratamiento. Fue en ese momento que Lucía abrió los ojos. No estaba durmiendo, o tal vez los movimientos de Carmen la habían despertado. Miró a la mujer con esos ojos azules idénticos a los de Isabel y pronunció dos palabras que cambiaron todo. Mamá Carmen.

Carmen estalló en llanto abrazando a la niña y Alejandro entendió que había presenciado algo que iba más allá de su comprensión como padre ausente y millonario exitoso. tenía ante sí a una mujer que amaba a su hija más de lo que él mismo había sido capaz de amar. Una mujer que estaba muriendo en silencio por un amor que ni siquiera tenía derecho a reclamar.

La irrupción de Alejandro en la habitación paralizó a Carmen, que se tambaleó aterrorizada. El contacto cuando él la sostuvo reveló un cuerpo devastado, ligerísima, febril, consumida por los procedimientos clandestinos. Lucía instintivamente abrazó a Carmen en lugar del padre, revelación dolorosa de la ausencia de Alejandro en la vida de su hija.

Carmen balbuceaba justificaciones en español fragmentado, aterrorizada. Lucía reveló que lo sabía todo desde siempre. Las llamadas nocturnas en quechua con Sumac, el llanto ahogado, incluso había aprendido que muniki significaba te amo. Carmen entonces mostró las pruebas que conmocionaron a Alejandro. Fotos de Isabel con ella en la clínica de Barcelona, dos madres enfermas unidas por la quimioterapia.

Un archivo de audio reveló el secreto final. Isabel había escondido medio millón de euros para Sumac, atormentada por la injusticia de tener tratamientos negados a otros niños solo por pobreza. La grabación revelaba a una Isabel desconocida que había sobornado a una enfermera para dar a Carmen el medicamento real en lugar del placebo en el ensayo clínico.

Carmen confesó haber venido inicialmente para robar medicinas para Sumac, pero viendo a Lucía sola y abandonada, mientras Alejandro siempre viajaba, el instinto maternal había prevalecido. El momento de ruptura fue cuando Lucía, en una crisis violenta, la había llamado mamá. Desde entonces, robar imposible.

Su cuerpo, condenado por el cáncer se convertía en la única manera de salvar a ambas. El jet privado de Alejandro despegó hacia Quito al amanecer con un equipo médico que monitoreaba a Carmen colapsada durante la noche. Lucía no se separaba de su lado, hablando en esa mezcla imposible de español y quechua que había aprendido en secreto.

El apartamento de Sumac en Quito era una bofetada a la realidad, quinto piso sin ascensor en un edificio deteriorado del sur de la ciudad. La encontraron hospitalizada en el Hospital Eugenio Espejo, una habitación con seis niños enfermos, el cuerpo devastado, pero los ojos negros aún combativos. El encuentro entre madre e hija no necesitaba traducciones.

Carmen arrastrándose literalmente hasta la cama. El abrazo desesperado, las palabras en quechua demasiado rápidas para ser comprendidas. Lucía se presentó tímidamente como la hermana española en su quechua rudimentario. Cuando Sumac extendió la mano esquelética y Lucía la tomó, nació algo nuevo. Alejandro trasladó inmediatamente a Sumaca Clínica Privada, misma mutación genética que lucía, mismo protocolo experimental que la salvaría si tan solo hubieran tenido acceso antes.

Esta noche Carmen reveló la última pieza del rompecabezas. El ensayo clínico en Barcelona era de la misma empresa farmacéutica de Alejandro. Niños usados como grupo de control, placebo en lugar del medicamento real que ya existía. Isabel lo había descubierto y había actuado ilegalmente para salvar a Carmen. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal.

Ahora continuamos con el vídeo. El Imperio Farmacéutico de Alejandro, construido para salvar vidas, había usado niños enfermos como estadísticas. Las semanas en la clínica de Barcelona transformaron a cuatro extraños en familia. Alejandro trasladó su oficina allí, descubriendo por primera vez que existía algo más importante que los millones.

Lucía y Sua Mac desarrollaron un lenguaje propio hecho de gestos y risas. Esa comprensión instintiva entre niños que han visto la muerte demasiado pronto. Carmen, liberada finalmente del secreto de la enfermedad, encontró una serenidad nunca antes tenida. El Dr. Ruiz propuso una posibilidad remota, trasplante parcial de médula de suac, ahora en mejoría, no una cura, sino tiempo, meses en lugar de semanas.

Sumac decidió inmediatamente. Su madre le había dado la vida. Ahora podía devolverle tiempo. Lucía insistió en donar su sangre rara para las transfusiones. Nació espontáneamente un programa de actividades para los pequeños pacientes. Carmen dirigía desde la cama. Las niñas organizaban juegos y espectáculos.

El personal médico notó mejoras medibles en el estado de ánimo y la respuesta a las terapias. El día del trasplante, en una Barcelona cubierta de lluvia primaveral, Alejandro rezó por primera vez. no al Dios de los millonarios, sino al de los desesperados, que piden solo un día más. El trasplante funcionó parcialmente, dando a Carmen lo que los médicos llamaron una ventana de oportunidad, tiempo para ver a sus niñas sanar.

Los meses siguientes fueron una alternancia de pequeñas victorias y crisis repentinas. Carmen tenía días en que caminaba por el jardín de la finca y otros en que parecía estar al borde de apagarse, pero una determinación feroz la mantenía aferrada a la vida hasta que sus niñas estuvieran a salvo. Su Mac floreció completamente bajo los tratamientos, pasando de paciente terminal a adolescente que podía correr y soñar. Ella y Lucía eran inseparables.

Dormían en la misma cama creando mundos fantásticos, llenando la finca de vida. La transformación más profunda fue en Alejandro, el hombre que medía todo en millones. Ahora contaba los días en sonrisas, en cenas caóticas, donde cuatro personas unidas por el destino fingían normalidad. Durante una crisis de verano, Carmen susurró que no tenía miedo.

Había visto más de lo que esperaba. Alejandro aceleró los preparativos legales. Adopción de Sumac, creación de la Fundación Isabel Carmen con 100 millones de euros de dotación para niños leucémicos pobres. El otoño trajo la noticia tanto esperada. Lucía en remisión completa. La celebración fue agridulce, celebrada en la cama de Carmen, que sonreía con alegría pura.

En los últimos días, Carmen confesó el último secreto. Había venido inicialmente para devolver medicinas robadas del hospital, lista para la prisión, pero viendo a Lucía sola, había elegido quedarse, manteniendo la promesa a Isabel. Carmen Quispe murió al amanecer de un jueves de noviembre, exactamente un año después de esa noche en que Alejandro la había descubierto llorando en la habitación de Lucía.

Sus últimas horas fueron serenas, rodeada por la que se había convertido en su familia en todos los sentidos, excepto el legal. Lucía y Sumac le sostenían las manos cantando suavemente en quechua y español. Alejandro velaba en silencio, guardando su dolor para después, sabiendo que Carmen necesitaba verlos fuertes.

Las últimas palabras de Carmen fueron para las niñas, susurradas en esa mezcla de idiomas que se había convertido en su código familiar. Les dijo que permanecieran unidas siempre, que recordaran que el amor no conoce fronteras de sangre o nacionalidad, que crecieran fuertes y bondadosas. Alejandro le pidió solo una cosa, que contara a ambas la historia completa cuando fueran lo suficientemente mayores, incluyendo los errores, los compromisos morales, las decisiones imposibles que el amor a veces requiere.

El funeral fue inmenso e íntimo a la vez. Cientos de personas vinieron a rendir homenaje desde los niños de la clínica que Carmen había entretenido con sus historias hasta las familias del barrio que habían llegado a conocerla en los últimos meses, hasta los magnates de la industria que Alejandro había convencido para contribuir a la fundación.

Pero el momento más conmovedor fue cuando Lucía y Sumac subieron juntas a hablar. No leyeron discursos preparados. Hablaron desde el corazón, alternándose entre español y quechua, traduciéndose mutuamente. Contaron sobre dos madres que se habían salvado a través del tiempo. Isabel, que había salvado a Carmen, Carmen, que las había salvado a ellas.

hablaron de cómo una empleada doméstica enferma de cáncer había enseñado a un millonario lo que significaba ser padre, de cómo el amor verdadero se medía no en lo que se posee, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar. Los años que siguieron vieron la finca Mendoza transformarse en algo completamente diferente. No físicamente, los muebles de diseño permanecían, el lujo estaba intacto, pero en el alma del lugar.

Alejandro había reducido drásticamente los viajes de negocios, descubriendo que estar presente para las obras escolares, las tareas de matemáticas, las crisis adolescentes de sus dos hijas, porque Sumac era su hija en todos los aspectos. Ahora valía más que cualquier adquisición millonaria. La Fundación Isabel Carmen se convirtió en un modelo internacional salvando miles de niños en toda Hispanoamérica.

Lucía y Sumac crecieron juntas, unidas por un vínculo que iba más allá del de hermanas. Cuando se graduaron juntas en medicina, Lucía especializándose en oncología pediátrica, SUAC en investigación farmacéutica. Alejandro se sentó en primera fila con dos rosas blancas en los asientos vacíos a su lado para las madres que habían hecho todo posible.

En su discurso de graduación, Lucía habló de cómo la familia no se define por el ADN, sino por las decisiones que tomamos cada día. Contó por primera vez públicamente la historia de la mujer que había vendido partes de sí misma para comprar medicinas, que había elegido morir para dar vida. Sumac añadió que la medicina verdadera no estaba solo en las moléculas y los protocolos, sino en el amor que transforma el sacrificio en esperanza.

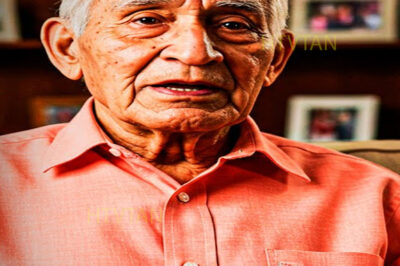

20 años después de esa noche fatídica, Alejandro, ahora de 70 años pero aún vigoroso, se sentaba en el jardín de la finca observando a sus nietos jugar. Lucía tenía tres hijos, su Mac dos, y todos llamaban abuelo al hombre que una vez midió su valor en millones. En la pared del salón había una foto de Carmen e Isabel tomada en esa clínica de Barcelona, donde todo había comenzado.

Dos mujeres sonriendo a pesar de la quimioterapia, unidas por una amistad que cambiaría el destino de todos ellos. El teatro Carmen Quispe, construido en el jardín de la finca, albergaba cada semana espectáculos de niños del barrio, pero también pequeños pacientes de los hospitales cercanos. En la placa de la entrada estaba escrito, “Donde cada niño es una estrella y cada sacrificio se convierte en amor.

” Por las tardes, cuando la casa finalmente se aquietaba, Alejandro a menudo se encontraba en la habitación que había sido de Carmen, ahora transformada en biblioteca y sala de música. En los estantes estaban los diarios que ella había mantenido en quechua, que suac había traducido. Páginas y páginas de una mujer que anotaba cada sonrisa de Lucía.

Cada progreso de Sumac, cada momento robado a la muerte. La última anotación escrita el día antes de morir decía simplemente, “Hoy Lucía se rió. Sumac corrió en el jardín. Alejandro cenó con nosotras en lugar de trabajar. No salvé el mundo, pero salvé nuestro pequeño mundo. Es suficiente. Es más que suficiente. Es todo.

Y efectivamente, pensaba Alejandro mirando las fotos familiares que ahora llenaban cada superficie disponible. Era todo. Una empleada ecuatoriana enferma de cáncer había hecho lo que todos sus millones nunca habrían podido hacer. Había transformado una casa en un hogar, dos niñas enfermas en hermanas, un millonario obsesionado con el éxito en un padre.

Había demostrado que el amor verdadero no se mide en lo que se posee, sino en lo que se está dispuesto a dar. La historia de Carmen Quispe se convirtió en leyenda en la comunidad médica y más allá. El ejemplo extremo de cómo el sacrificio maternal podía trascender los vínculos de sangre, de cómo el amor podía nacer en los lugares más improbables entre las personas más diferentes.

Profesores de ética médica la usaban como caso de estudio, aunque todos acordaban que ninguna teoría podía capturar completamente la complejidad moral de una mujer que vendía órganos para comprar medicinas para una niña que no era suya. Pero para Lucía y Sumac, que ahora salvaban vidas cada día en sus respectivos campos, Carmen no era un caso de estudio.

Era simplemente mamá Carmen, la mujer que había llorado por ellas en la oscuridad, que había elegido morir para que ellas pudieran vivir, que les había enseñado que el amor verdadero no pide nada a cambio, excepto ser transmitido. Y cada noche, antes de dormir, ambas susurraban aún esa canción de cuna en quechua que Carmen les cantaba.

transmitiéndola ahora a sus propios hijos, manteniendo viva la memoria de una mujer que había transformado el dolor en amor, el sacrificio en esperanza y una tragedia en un milagro imperfecto pero real. Porque al final esta era la lección de Carmen Quispe, que a veces las revoluciones más grandes comienzan con las lágrimas derramadas en secreto por alguien que ni siquiera es nuestro hijo, que el amor verdadero se mide no en lo que tomamos, sino en lo que damos, y que una familia puede nacer en cualquier lugar, incluso entre una empleada

ecuatoriana moribunda y una niña española enferma, unidas por el hilo invisible de dos madres que se habían salvado mutuamente. A través del tiempo, la finca Mendoza continuaba viviendo, resonando con risas y lágrimas, con idiomas diferentes e historias entrelazadas. Y en algún lugar, tal vez Isabel y Carmen observaban satisfechas su obra maestra, una familia nacida del dolor, pero cimentada por el amor, la prueba viviente de que los milagros existen, incluso si a veces llegan vestidos de tragedia y tocan la puerta a las 2 de la madrugada, cuando menos los esperamos.

News

Médico Sorprendido Al Descubrir Que Una Chica Está Embarazada De Siete Bebés, Lo Que Sucedió Después…

Médico sorprendido al descubrir que una chica está embarazada de siete bebés, lo que sucedió después. Elena, la vez pasada…

Señor, Yo Puedo Hacer que Tu Hija VUELVA A CAMINAR, Le Dijo el Niño Mendigo al MILLONARIO…

Señor, yo puedo hacer que tu hija vuelva a caminar”, le dijo el niño mendigo al millonario. La plaza central…

MILLONARIA DESCUBRE A SU MECÁNICO PROTEGIENDO A SU HIJO LISIADO, Y QUEDA ESPANTADA AL VER LA VERDAD…

Millonaria sorprende a un mecánico defendiendo a su hijo en silla de ruedas y se queda en shock al descubrir…

¡MILLONARIO VE A LA EMPLEADA DEFENDIENDO A NIÑA EN SILLA DE RUEDAS… Y EL OSCURO SECRETO FAMILIAR…

Paloma González sube corriendo la escalera de la mansión de los Montemayor cuando escucha gritos que vienen del segundo piso….

HISTORIA REAL: Mi Hijo Me Mandó Un Mensaje… “No Te Quiero En Mi Boda, Mi Novia Te Odia”…Entonces Yo…

Mi hijo me mandó un mensaje que me partió el alma. Decía así, “Papá, ni te molestes en venir a…

8 Años Después de que Policía Vial Desapareciera en Acapulco en 1995 — Farero Encuentra Esto…

8 años después de que policía vial desapareciera en Acapulco en 1995, Farero encuentra esto. Marzo de 2003. El farero…

End of content

No more pages to load