La puerta chirrió con un sonido seco cuando el sargento Iván Montalvo, de 39 años, cruzó el umbral de su vieja casa. Era un hogar modesto en las afueras de un pequeño pueblo donde las calles aún olían a tierra mojada y los recuerdos dolían más que las cicatrices de guerra. Había pasado los últimos 14 meses desplegado en una zona de conflicto, enfrentando el infierno diario de explosiones, balas perdidas y el rostro de la muerte rondando cada amanecer. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para el silencio que encontró al volver.

Ningún abrazo, ninguna risa infantil, solo un murmullo de fondo, un soyo, suave, quebrado, el tipo de llanto que se te clava en el pecho como si te arrancaran el alma con las manos desnudas. Lucía llamó dejando caer su mochila militar sobre el suelo de madera. El eco de su voz rebotó por los pasillos. El sol apenas se colaba por las persianas polvorientas. Todo parecía apagado, como si la vida se hubiera detenido. Avanzó con el corazón palpitando como tambor de guerra.

Su uniforme, todavía sucio del viaje, crujía bajo sus pasos. Y entonces, al girar hacia la habitación de su hija, el mundo dejó de girar. Allí estaba ella, Lucía, su pequeña de tan solo 9 años, encogida en un rincón, abrazando su osito de peluche con fuerza, con el rostro rojo y la mirada perdida. Tenía las rodillas marcadas, las manos temblorosas y lágrimas, muchas lágrimas. “Papá!”, gritó en cuanto lo vio corriendo a su encuentro. Iván se agachó y la abrazó con desesperación, como si quisiera pegar cada fragmento roto de su niña con la presión de sus brazos.

Pero entonces ella le susurró algo que lo paralizó por completo. Papá, me duele. Él la miró confundido, asustado, sintiendo que algo muy oscuro habitaba en aquella frase. ¿Dónde, mi amor? ¿Qué te duele? Pero Lucía solo negó con la cabeza soyloosando. Su cuerpecito temblaba como una hoja en invierno. Y entonces, como si fuera parte de una pesadilla mal escrita, una mujer apareció en la puerta. Llevaba un vestido corto, demasiado arreglada para un martes por la tarde, y sostenía un celular en la mano.

Era Sandra, la nueva pareja de Iván, con quien él había dejado a su hija mientras cumplía con su deber en el extranjero. Su expresión no era de sorpresa, era de incomodidad. “Iván, no esperaba que volvieras hoy”, dijo, como si eso fuera lo relevante. Él se levantó sin soltar la mano de su hija y la miró fijamente. ¿Qué le pasa a Lucía? preguntó con voz firme, la misma con la que ordenaba a sus soldados en el campo. Es una niña, a veces llora por cualquier cosa.

Ya sabes cómo son, respondió Sandra, quitándole importancia. Pero no, él sí sabía cómo era. Lucía era sensible, sí, pero no así. Jamás había llorado de esa forma. Su llanto era como el de alguien herido en lo profundo. Y Van notó la mirada de su hija, que se escondía detrás de él como si su madrastra fuera un monstruo. Y entonces algo empezó a arder dentro de él. No era ira, era algo peor, una mezcla de culpa, impotencia y miedo.

Había fallado. Había dejado a su hija en manos equivocadas. Mientras él derramaba sangre en tierras lejanas, su pequeña estaba sufriendo en su propia casa. El resto del día fue un infierno disfrazado de cotidianidad. Sandra intentó actuar como si nada pasara. Hizo café, encendió el televisor, sonrió con falsedad, pero Iván no podía dejar de observar a su hija, que apenas comió y no volvió a hablar. Esa noche, cuando todos dormían, él entró sigilosamente a la habitación de Lucía.

La encontró despierta con los ojos fijos en el techo. ¿Te hizo algo, mi amor?, le preguntó con voz suave. Lucía tragó saliva, se incorporó lentamente y lo abrazó sin decir nada. Y eso fue suficiente para encender todas las alarmas de su alma de padre. Algo terrible había pasado y él lo descubriría, aunque tuviera que ir al infierno una vez más. Los días siguientes fueron una constante vigilancia silenciosa. Iván decidió quedarse en casa unos días más, aunque eso implicara desobedecer una orden de reincorporación.

Cada movimiento de Sandra era analizado y lo que comenzó como sospecha pronto se convirtió en certeza. Una mañana, al revisar las cámaras de seguridad que él mismo había instalado antes de partir, encontró algo extraño. Algunos clips faltaban. Las fechas coincidían con días en los que Sandra decía que Lucía se portaba mal. Esa noche, al confrontarla, Sandra simplemente dijo, “Estás paranoico, Iván. Quizás el estrés de la guerra te afectó.” Él no respondió, solo la miró fijamente, y por dentro algo en él se rompió.

Porque no se trataba solo del miedo, era la culpa, la humillación de haber fallado como padre, de haber puesto a su hija en peligro, de haber priorizado el deber por encima de la sangre. Pero había algo más, algo que aún no sabía. Una conversación que escucharía sin querer, un secreto escondido bajo la alfombra del pasado, una traición que lo golpearía con más fuerza que cualquier explosión en combate. Y lo peor de todo era que no podría confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo.

¿Qué esconde realmente Sandra detrás de su actitud despreocupada? ¿Y por qué Lucía no se atreve a hablar? ¿Está Iván preparado para descubrir la verdad? Incluso si eso significa revivir viejas heridas del pasado. El amanecer llegó cargado de ansiedad. El aire olía humedad y desconfianza. El sargento Iván Montalvo, de pie frente al espejo del baño, se observaba con una mezcla de cansancio y determinación. Sus ojeras eran profundas, marcadas por noches de insomnio y un miedo constante, no a morir, no a volver a la guerra, sino a perder a su hija, sin entender cómo o por qué.

Desde que regresó del ejército y encontró a Lucía temblando en un rincón, nada había sido igual. Ella seguía callada, replegada en sí misma, dibujando garabatos sin sentido en una libreta vieja. Y Sandra, su pareja, continuaba sonriendo con esa falsa naturalidad que le crispaba los nervios. Iván no dijo nada, pero estaba decidido. Iba averiguar la verdad, aunque eso significara desenterrar todos los demonios de esa casa. Esa mañana, mientras Sandra salía al centro, él aprovechó para revisar cada rincón, tiró de cajones, levantó alfombras, examinó el cuarto de Lucía como si fuera una escena de crimen.

No era paranoia. era instinto de soldado. Había aprendido a leer el ambiente, a sentir cuando algo estaba fuera de lugar. Y entonces lo encontró. Detrás del armario de su hija, metido entre dos tablas sueltas, halló un cuaderno infantil con páginas arrancadas. Las pocas que quedaban estaban llenas de dibujos oscuros, una niña llorando, un adulto con rostro tachado y palabras sueltas escritas con letra temblorosa. No decir nada. Si hablo se enoja. Mamá no está. Él dice que no lo arruine.

Iván sintió como su estómago se encogía. Esas frases, ¿quién era él? ¿Era Sandra? ¿Alguien más? Volvió a mirar el dibujo. El rostro tachado era masculino, no había duda. Y ahí la sospecha se volvió certeza. Al anochecer, cuando Sandra volvió, Iván la observó sin decir nada. Se sentaron a cenar en silencio, pero él ya no estaba jugando a la normalidad. Su mente había entrado en modo operativo. Ya no era un padre confundido, era un soldado en misión de rescate.

Esa noche se quedó en vela junto a la puerta de la habitación de Lucía. Algo le decía que debía vigilar. Algo le quemaba por dentro. A las 2:47 de la madrugada escuchó pasos suaves por el pasillo. Se levantó de inmediato, descalzo, moviéndose como un fantasma entrenado para cazar sombras. Al salir, vio a Sandra entrando al cuarto de Lucía con una copa en la mano. “¿Qué haces?”, preguntó él, su voz firme como el acero. Ella se sobresaltó soltando la copa al suelo.

Nada, solo, solo iba a ver si la niña dormía. Iván dio dos pasos hacia ella. Sandra retrocedió. Desde que volví, la niña no sonríe, no habla, no come, está llena de miedo. Tú dices que todo está bien, pero ¿por qué entonces ella se esconde cada vez que te acercas? Sandra lo miró a los ojos. Por un segundo la sonrisa falsa se quebró. El maquillaje no podía ocultar la grieta. Se quedó en silencio y luego, como si llevara meses guardándolo, explotó.

No fue mi culpa, Iván. Él vino sin avisar. Yo no sabía qué hacer. Él frunció el seño. ¿Quién vino? Sandra se llevó ambas manos al rostro temblando. Tu hermano Matías. El corazón de Iván se detuvo por un segundo. Matías, su hermano menor, su sombra en la infancia, el mismo que años atrás había desaparecido tras meterse en líos con drogas y estafas. La familia lo había desheredado. Iván no lo veía desde hacía 7 años. Matías estuvo aquí. repitió como si no pudiera creerlo.

“Sí”, dijo Sandra con la voz quebrada. “Vino hace unas semanas. Yo yo no sabía si decirte. Me pidió quedarse unos días, dijo que lo perseguían. Me juró que no se acercaría a Lucía, pero una noche ella comenzó a gritar. Y desde entonces ya nada fue igual. Yo lo eché. Lo juro, Iván. Lo eché. Él se quedó helado. Su sangre hervía, su pecho ardía. ¿Cómo era posible que ella hubiera callado algo así? Lo denunciaste. ¿Fuiste a la policía?

Sandra no respondió. Lo denunciaste. Rugió Iván. Tenía miedo susurró ella. De lo que harías tú, de lo que diría la gente. El silencio se hizo denso. Iván sintió que el aire le faltaba. Quiso gritar, romper algo, retroceder el tiempo, pero nada de eso serviría. Su hija había estado sola, vulnerable. expuesta a un peligro real, mientras él empuñaba un arma en otro continente, creyendo que su hogar estaba a salvo, esa noche sacó a Sandra de la casa. No con violencia, no con insultos, solo con una mirada que decía más que 1000 palabras.

Ella se fue sin hacer maletas, sin discutir. Sabía que no tenía defensa. Cuando volvió al cuarto de Lucía, la encontró despierta, ojos rojos, rostro pálido. “Él me dijo que si hablaba tú no volverías”, susurró. Iván se arrodilló junto a ella el corazón en un puño. Nunca más voy a dejarte sola, te lo prometo. Ella lo abrazó por primera vez en días con la fuerza de quien se aferra a sus salvavidas. Y en ese momento, Iván comprendió algo.

Esta batalla no se peleaba con fusiles ni granadas. Esta era una guerra contra el dolor invisible, contra los traumas que no sangran, pero te destruyen por dentro. El día siguiente lo pasó en silencio, reconstruyendo. El cuaderno de Lucía, los dibujos, los recuerdos, todo tenía que tener sentido. Y entonces recordó algo. Tenía una vieja libreta con los números de la familia. Uno de ellos era el de un excompañero de Matías. Iván marcó, esperó y del otro lado, una voz seca contestó, “¿Quién habla?

Iván Montalvo. Necesito encontrar a mi hermano. Hubo una pausa. Iván, el militar. Sí, urgente. Matías está metido en algo grave. Lo buscan y tú también deberías tener cuidado. Iván colgó sin más. Ahora lo sabía. No solo debía proteger a Lucía, debía encontrar a Matías y enfrentarlo, porque hay heridas que no sanan con tiempo, sino con justicia. Los días siguientes fueron una rutina de silencios, miradas perdidas y cicatrices invisibles. La casa ya no parecía una casa, era un campo minado de recuerdos oscuros y presencias ausentes.

La niña, la dulce Lucía, ya no jugaba, no cantaba, no coloreaba como antes. Su infancia había sido interrumpida como un cuento al que alguien le arrancó las últimas páginas. Iván Montalvo no volvió a vestirse con su uniforme. Estaba oficialmente en falta con su división militar, pero había decidido no regresar al cuartel. Su guerra ahora era otra. Su prioridad no era cumplir órdenes ni escoltar convoyes, era reconstruir a su hija desde el silencio roto en que la había.

Y para eso necesitaba algo más poderoso que cualquier arma, paciencia, ternura y redención. Cada mañana Iván se sentaba en la orilla de la cama de Lucía con una taza de chocolate caliente. No hablaba, no preguntaba, solo estaba ahí. A veces ponía música suave, otras simplemente miraba por la ventana junto a ella. esperaba porque sabía que el dolor no se arranca, se acompaña. Lucía no hablaba mucho, pero poco a poco comenzó a mirarlo a los ojos, a sostenerle la mano y luego una tarde ocurrió algo pequeño, pero inmenso.

¿Puedo dormir contigo esta noche?, le preguntó ella en voz bajita. Iván sintió un nudo en la garganta. Asintió sin hablar. Aquella noche, mientras la niña dormía abrazada a su pecho, él comprendió que estaba dando un paso hacia la reconstrucción. Pero mientras su hija sanaba, él se rompía por dentro. Iván empezó a escribir. Lo hacía cada noche. Cuando Lucía ya dormía en una libreta vieja anotaba todo. Pensamientos, recuerdos, culpas. Era su forma de no explotar, de no ahogarse.

Nunca imaginé que la guerra más cruel no sería con fusiles, sino con las consecuencias de lo que dejé atrás. No sé si alguna vez podré perdonarme. ¿Cómo se cura un corazón que falló a quien más debía proteger? Y al final de cada página una sola palabra, Matías, no podía evitarlo. Su hermano era una sombra, una mancha en su conciencia, el tipo al que una vez admiró cuando eran niños, pero que terminó cruzando todas las líneas. Recordó el día en que Matías robó por primera vez.

Tenía solo 17 años. Y como Iván lo defendió frente a sus padres, mintiendo para salvarlo. Desde entonces Matías no paró. apuestas, estafas, desapariciones y ahora algo más oscuro, algo que afectó directamente a Lucía. No había excusas, no había redención para eso. Y por eso una noche tomó una decisión, no esperaría más. Saldría a buscarlo. Preparó una pequeña mochila, dejó a Lucía con una vecina de confianza, una mujer mayor, viuda, que conocía desde niño, y partió sin decir nada.

solo dejó una nota sobre la cama. Voy a enfrentar un fantasma. Vuelvo pronto. No tengas miedo. Se dirigió al centro de la ciudad. El número que había conseguido del viejo contacto lo condujo a un bar de carretera sucio, con luces parpadeantes y un olor a cigarro y sudor rancio. Allí preguntó por Matías. “¿Tú eres el hermano del loco ese?”, le dijo un cantinero de voz grave. “Sí, dime dónde está.” El hombre lo miró fijamente. Dudó. No sé si deberías buscarlo, amigo.

No es el mismo de antes. Se metió con gente peligrosa. No me importa. Y si ya no quiere ser encontrado. Iván lo miró con una firmeza que heló la habitación. Entonces lo haré de todas maneras. Esa noche volvió a casa sin pistas concretas, pero con algo más importante, una decisión inquebrantable. buscaría a Matías no para vengarse, no para destruirlo, sino para confrontarlo y obligarlo a asumir las consecuencias por su hija, por él, por todo lo que había callado durante años.

Pero justo cuando creyó que lo más duro ya había pasado, Lucía tuvo una crisis. Estaban viendo una película en la sala cuando una escena detonó algo en ella. Un hombre alzaba la voz. Fue suficiente. La niña se tapó los oídos, comenzó a temblar y se orinó encima soyloosando sin control. Iván corrió a consolarla, pero ella solo repetía una frase una y otra vez. No quiero que me encierre, no quiero que me encierre. Él se congeló. Encerrarla, levantó a su hija en brazos, la bañó, la vistió y esa noche no durmió.

Algo más había pasado, algo que aún no salía a la luz. Matías la había encerrado. ¿Dónde? ¿Por qué? La idea lo desgarraba, pero no podía presionar a Lucía. Tenía que esperar. Esa madrugada regresó a su libreta. Escribió una sola línea. No es solo lo que pasó, es lo que todavía no me ha dicho. Esa semana Iván se sumergió en llamadas, recorridos, investigaciones. Volvió al bar, habló con contactos de su unidad. Un exargento que ahora trabajaba con inteligencia privada le ofreció ayuda.

Podemos rastrear a Matías, pero te va a costar. Iván lo miró con los ojos vacíos. No me importa el costo, quiero encontrarlo. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Lo miraré a los ojos y le recordaré quién fui, y después que se prepare para pagar. Pero antes de iniciar la búsqueda definitiva, una sorpresa lo desarmó. Lucía una noche se le acercó con su cuaderno. Ya no dibujaba figuras oscuras. Esta vez había un dibujo diferente. Ella y él de la mano, frente a una casa llena de luz y abajo, con su caligrafía infantil escribió: “Contigo no tengo

miedo.” Iván lloró en silencio esa noche, porque aunque el infierno aún no había terminado, su hija volvía a creer en él. Y eso para un hombre roto lo era todo. Qué secretos a un guarda Lucía que podrían cambiar todo lo que Iván cree saber. ¿Qué pasará cuando Iván encuentre finalmente a Matías y descubra que no todo es como pensaba? Si te está gustando esta historia, dale like, comenta y suscríbete para más contenido. Lucía dormía profundamente con los brazos rodeando a su viejo peluche como si aferrarse a él fuera lo único que la mantenía segura.

Iván Montalvo, sentado al borde de su cama, la observaba con una mezcla de ternura y tormento. Su mente no descansaba, no podía hacerlo. No mientras su hermano Matías siguiera suelto y mientras los recuerdos de su hija siguieran llenos de grietas que aún no lograba entender del todo. El dibujo que ella le había entregado días atrás había sido un rayo de esperanza, sí, pero también una advertencia. Ella lo necesitaba fuerte. pretendente, íntegro y aunque su corazón estaba destrozado por dentro, decidió que era hora de avanzar.

Muy temprano, al día siguiente, Iván salió del barrio, se dirigió al extremo más abandonado de la ciudad, un viejo motel derrumbado donde, según uno de sus contactos, Matías había sido visto semanas antes. El lugar apestaba humedad, drogas y abandono. “¿Buscas a alguien?”, le preguntó un hombre flaco con la nariz rota y ojos inyectados. “Busco a Matías Montalvo. El hombre hizo una mueca. Aquí no lo ves desde que las cosas se pusieron feas, pero sé quién podría ayudarte.” Iván sacó un billete y se lo entregó.

“Habla, busca a la morena. Sabe más de él que su sombra. ¿Dónde? Detrás del mercado. Vive en un cuarto encima de una ferretería. pregunta por ella, pero con respeto. Si le molestas, no saldrás caminando. Iván no tituó. Sabía que entrar en esos círculos implicaba riesgo, pero ya no le temía a nada. La guerra le había enseñado que el verdadero valor no se demuestra con gritos, sino con acciones. Encontró el cuarto, golpeó dos veces. ¿Qué quieres?, respondió una voz de mujer áspera, desconfiada.

Hablar es sobre Matías Montalvo. Silencio. Y luego el sonido de una cerradura. La puerta se abrió lo justo para mostrar a una mujer de rostro fuerte, mirada vivida y tatuajes que narraban historias de dolor. La morena, ¿eres Iván? Preguntó sin que él lo dijera. Sí, vengo a buscar respuestas. Te va a doler lo que tengo que contarte. Él tragó saliva. Ya estoy acostumbrado al dolor. Ella lo dejó pasar. El lugar era pequeño, cama individual, una olla con arroz seco en la cocina, una ventana rota cubierta con plástico.

La morena se sentó y encendió un cigarro. Matías está escondiendo. No de ti, de los que le prestaron dinero. Se metió con una red peligrosa, trata, drogas, apuestas. Y cuando ya no pudo pagar, empezó a entregar cosas que no eran suyas. Ivá la miró en silencio. Su estómago se cerró como una trampa oxidada. ¿Qué cosas? Ella no respondió de inmediato. Le dio una calada profunda al cigarro. Luego lo miró directamente. Lo que hizo con tu hija Iván no fue solo violencia, fue negocio.

Él intentó entregarla como fianza, pero algo lo detuvo. No sé qué. Quizá la niña gritó, quizá se arrepintió. Pero desde entonces, Matías está marcado. Le dieron 72 horas para pagar o entregar lo prometido. Iván sintió que el mundo giraba en sentido contrario. Su mandíbula se tensó, cerró los puños. ¿Cuándo fue eso? Hace dos semanas. Y ahora desapareció como un cobarde. Pero si quieres encontrarlo, ve al muelle viejo. La última vez que lo vieron fue por allí buscando un bote para escapar.

Esa misma noche, Iván dejó a Lucía nuevamente con la señora Teresa, su vecina de confianza. No dijo a dónde iba, solo la abrazó con fuerza. Te amo, hija. Pase lo que pase, te juro que esto va a terminar. Ella no respondió con palabras, solo le entregó otro dibujo. Esta vez él aparecía con una capa. Papá héroe decía, “Fue suficiente para impulsarlo hacia lo desconocido. El muelle era un lugar muerto, devorado por el óxido y la sal. Las sombras se movían como serpientes entre contenedores abandonados.

Iván caminaba lento, sin armas, sin escudos, solo con su alma rota como protección. Y entonces lo vio sentado sobre una pila de redes viejas bebiendo directamente de una botella barata. Estaba Matías, el hermano que no veía desde hacía años. ¿Viniste a matarme?, preguntó Matías sin siquiera levantar la vista. No. Entonces, ¿a qué viniste? A mirarte a los ojos y recordarte que no eres una víctima, que lo que hiciste no se borra. Matías lo miró por fin. Su rostro estaba demacrado, lleno de golpes recientes.

No lo iba a hacer, Iván. No a ella. Solo necesitaba asustarte, castigarte por haberme dejado solo. ¿Qué le hiciste exactamente? Matías bajó la mirada. La metí al cobertizo. Cerré con candado. Quería que llorara. Quería que tú sufrieras cuando volvieras. No sabía que ella gritaría tanto que haría pis de miedo. No supe manejarlo. Me fui. Iván sintió que su cuerpo temblaba de rabia. ¿Y eso qué te hace, inocente? No, solo cobarde. ¿Y ahora qué? Van a matarme por no cumplir y tú no puedes hacer nada.

Eso lo decidiré yo. Iván lo agarró del brazo. Matías no se resistió. Estaba hundido como un animal herido que ya no quiere luchar. No lo hago por ti, lo hago por Lucía, porque ella merece justicia, porque no puede crecer pensando que el mal se queda impune. Esa noche, Iván lo llevó con ayuda de su contacto militar a un centro de detención provisional. Hizo la denuncia formal, presentó los dibujos, pidió ayuda psicológica para su hija y protección legal.

Todo se movió rápido. Matías fue retenido, acusado de abuso emocional infantil, intento de entrega ilegal y omisión de auxilio. Y aunque la ley tardaría en hacer justicia completa, la verdad ya estaba sobre la mesa. El silencio por fin había muerto. Pero lo más impactante no fue la captura, fue lo que ocurrió después. Lucía, tras varios días de silencio, se sentó una tarde frente a Iván y le dijo, “Ya no sueño que me encierra, papá. Ahora sueño que tú abres todas las puertas.” Él la abrazó con lágrimas silenciosas, porque aquel pequeño comentario era más poderoso que cualquier sentencia legal.

Era prueba de que el amor, cuando no se rinde salva. Lucía caminaba descalza por el pasillo de la casa, sosteniendo su peluche como si llevara en brazos un escudo contra el mundo. Ya no temblaba, pero su andar seguía siendo cuidadoso, como si cada paso aún la obligara a asegurarse de que el suelo no se abriría debajo de ella. Iván la observaba desde la cocina, fingiendo leer el periódico mientras en realidad la vigilaba con ternura. Había algo distinto en ella.

No una sonrisa, aún no, pero sí una calma. una respiración menos entrecortada, un parpadeo más suave, la pesadilla comenzaba a ceder. Esa misma mañana recibió la llamada de la terapeuta asignada a Lucía, una voz serena y clara, la de una mujer mayor con años de experiencia en heridas invisibles. Iván, quiero que sepas que Lucía es una niña increíblemente fuerte, pero lo que ha vivido va más allá de lo que debería enfrentar alguien a esa edad. Necesita tiempo y sobre todo necesita verte firme, pero en paz.

Lo que tú proyectes, ella lo absorberá. Iván agradeció en silencio, respirando profundo, pero la calma en su interior no llegaba con la misma facilidad. Su hermano Matías, aunque ahora bajo custodia, era solo una pieza más en un rompecabezas que aún se resistía a completarse. La denuncia estaba hecha. Sí, las autoridades se habían movido, claro. Pero Iván sabía que el sistema era lento, que los vacíos legales a menudo dejaban grietas que podían volverse abismos. Él no iba a permitir que su hija viviera con miedo a que un día todo volviera, porque así operan las sombras, desaparecen por un tiempo y cuando uno se relaja atacan de nuevo.

Durante las noches, Iván regresaba a sus escritos. No buscaba catarsis, buscaba claridad. Allí, en las páginas manchadas con tinta y emociones, organizaba lo vivido como si planeara una nueva misión. Estaba entrenado para eso, detectar patrones, anticiparse al enemigo, fortalecer las defensas. En uno de esos momentos algo le hizo ruido. Releyó los dibujos de Lucía. En uno de ellos, el que ella había escondido entre las tablas de su habitación, aparecía una figura más, una mujer. No era Sandra, ni parecía Matías.

Su hija había escrito debajo, la mujer que traía dulces, se le erizó la piel. Había alguien más involucrado, una cómplice. Llamó a Teresa, la vecina, y le pidió quedarse con Lucía unas horas. Luego volvió a hablar con la morena. Ella no pareció sorprendida cuando Iván le mostró el dibujo. “No es la primera vez que Matías mete a otros en su mierda”, dijo sin filtro. “Esa mujer existe.” Se hacía llamar Titi. Venía a veces con él. Muy coqueta, demasiado simpática con los niños.

Nadie la miraba dos veces y eso la hacía peligrosa. Iván frunció el seño. “¿Tienes algún dato más? solo que vivía cerca de un taller mecánico por la carretera vieja, uno de esos sitios donde arreglan lo que nadie se atreve a tocar. Esa noche Iván no durmió. Su mente regresó a todo lo que había pasado. Y si Matías no había actuado solo. Y si Titi fue quien realmente organizó todo, quien eligió a Lucía como moneda de cambio, no podía dejar cabos sueltos.

No esta vez no con su hija en juego. Al día siguiente, tras asegurarse de que Lucía estuviera bien cuidada, condujo hasta el punto indicado. El taller mecánico parecía abandonado, cubierto de maleza. neumáticos viejos y el chirrido lejano de una puerta que se movía con el viento. Nadie en su sano juicio vivía allí. Pero Iván ya no era un hombre común. Sabía leer señales donde otros solo veían ruinas. Encontró un cuarto detrás del galpón cerrado con cadena. Escuchó un sonido sutil como pasos o respiración.

Golpeó la puerta. Titi, preguntó sin levantar la voz. Sé quién eres. No vengo a vengarme. Pero si no hablas ahora, cuando lo haga la justicia, nadie te va a escuchar. Silencio. Luego una voz apenas audible. ¿Quién te dijo mi nombre? No importa. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué Lucía? ¿Por qué, mi hermano? La puerta se abrió solo un poco, lo suficiente para que Iván viera unos ojos cansados, llenos de culpa. Porque Matías me dijo que era solo un susto, que no pasaría nada, que solo la encerraríamos un rato y luego él la dejaría libre, que tú volverías y te romperías por dentro como él decía que merecías.

Pero luego vi a la niña llorar y no pude más. ¿La tocaste? No respondió rápido, dolida. Lo juro. Solo la vi llorar. Le di un dulce. Quise que se callara y me fui. Iván sintió la náusea subirle por el pecho. ¿Dónde estabas cuando la encerraron? En el taller afuera. Me dijo que no entrara. Me pagó con lo último que tenía. Luego desapareció. Iván grabó todo con su celular. La declaración completa. Sabía que eso no bastaba para una condena, pero sí para reabrir líneas de investigación.

No podía hacer justicia con sus manos, pero sí con sus pasos. se fue sin decir más. No denunció a Titi todavía. No, esa noche antes de regresar a casa, se detuvo en un parque, cerró los ojos, respiró profundo y, por primera vez en semanas pensó en el futuro. ¿Y ahora qué? Porque incluso si todo terminaba legalmente, quedaban los trozos, las piezas rotas que debía reconstruir con su hija. La siguiente semana fue distinta. Lucía comenzó a hablar más, a pintar con colores.

Una tarde le preguntó si podía invitar a una amiga del colegio. Era la primera vez que lo pedía desde su regreso. Iván sonríó, aceptó y cuando vio a su hija correr por el jardín con una risa genuina, sintió que el infierno comenzaba a soltarlo. No todo estaba resuelto, no todo estaba limpio, pero los cimientos habían sido recuperados. Lucía le mostró un último dibujo esa noche. Era un castillo, un papá, una niña y un cartel que decía, “Este lugar es seguro.” Ivá lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin, después de tanto, su hija ya no temía dormir con la luz apagada, y eso era un milagro.

Las semanas siguientes se deslizaron con una quietud inesperada. Por primera vez en mucho tiempo la casa de los Montalvo parecía respirar. Las paredes ya no cargaban el eco de los gritos ahogados y las ventanas, antes cerradas como si quisieran evitar que entrara el mundo. Ahora se mantenían abiertas todo el día. Lucía reía a ratos, no siempre, no como antes, pero lo suficiente como para recordarle a Iván que la esperanza no estaba perdida, que aún quedaban cimientos sobre los cuales reconstruir.

Pero no todo estaba en paz. El proceso legal contra Matías avanzaba, sí, pero lento. Las autoridades actuaban, pero las preguntas seguían acumulándose como polvo en los rincones. Había días en que Iván creía que nada bastaría. que ningún informe, ningún testimonio, ningún juez lograría castigar lo suficiente lo que le hicieron a su hija. A veces, en plena madrugada, lo despertaba el recuerdo de aquella primera noche. Lucía llorando en el rincón, Sandra de pie en la puerta. Esa imagen se repetía como un disparo mudo en su memoria.

Sin embargo, el tiempo también hacía su parte. Iván comenzó a llevar a Lucía a terapia dos veces por semana. No faltaban nunca. La terapeuta, con esa paciencia tan firme como dulce, le dijo una frase que se le quedó grabada como tatuaje invisible. Lo que Lucía necesita ahora no es un vengador, es un padre presente. Que no huya de su dolor ni del de ella, que no tema cuando ella le tema, que se quede incluso cuando todo en él quiera salir corriendo.

Y eso hizo. Se quedó. No se fue al cuartel cuando lo citaron de nuevo. No aceptó la propuesta de un traslado. Renunció formalmente. Muchos en la unidad no lo entendieron. Algunos lo llamaron desertor, otros hombre roto. Pero a Iván ya no le importaba la guerra que otros veían porque él había decidido pelear una más dura, la de ser un padre que no se rinde. Cada noche, antes de dormir, Lucía le pedía que le contara una historia. A veces él se inventaba cuentos absurdos de dragones y gatos astronautas.

Otras veces simplemente le relataba su infancia, los juegos con Matías antes de que se perdiera. Nunca mencionaba los tiempos oscuros. Pero un día, sin esperarlo, fue ella quien lo hizo. Papá, cuando me encerraron, yo pensé que no ibas a volver. Iván sintió como el alma se le desgarraba. La miró con los ojos húmedos. ¿Por qué pensaste eso, amor? Porque él me dijo que tú ya tenías otra familia, que por eso no estabas. Iván tragó saliva. La rabia esa que creía dormida, volvió a encenderle el pecho.

Eso no es verdad. Nunca he dejado de ser tu papá ni un solo día. Lucía lo miró largo rato, luego se acomodó en su pecho. Lo sé, pero a veces me da miedo que te vayas otra vez. Él no respondió, solo la abrazó, porque no había palabras suficientes para prometer algo que debía demostrarse con hechos día tras día, año tras año. Esa noche volvió a escribir en su libreta, pero ya no escribió sobre Matías ni sobre Sandra, escribió sobre Lucía.

Mi hija es más fuerte que yo. Sobrevivió a la oscuridad sin haber recibido entrenamiento, sin haber disparado nunca un arma. Su escudo fue su corazón, su refugio, su ternura. Yo le fallé, pero ella me está enseñando a no fallarle nunca más. Unos días después recibió una carta de Matías. No un mensaje electrónico, ni una llamada, una carta escrita a mano. Desde el centro de detención, Iván dudó en abrirla. Su primer impulso fue romperla y arrojarla al fuego.

Pero algo, una parte suya que aún buscaba entender, lo detuvo. La abrió. Hermano, no espero que me perdones. No lo merezco. Estoy roto. Siempre lo estuve. Tú fuiste el fuerte, el que logró salir del infierno, que fue nuestra infancia. Yo solo me quedé allí. Repetí lo que vi. Me volví sombra porque nadie me enseñó a hacer otra cosa. Lo que hice con Lucía no tiene justificación. Solo tengo culpa, pesada, insoportable. Cada noche escucho su llanto en mi cabeza.

Me lo merezco. Si algún día puedo hacer algo para reparar, lo haré. Aunque sé que ni 1000 años bastarían. No me odies por siempre. Pero si lo haces, también lo entiendo. Matías. Iván dejó la carta sobre la mesa. No lloró, no gritó, solo sintió un vacío profundo. Como si esa carta no viniera del hombre que conocía, sino de los escombros de alguien que ya no existía. Esa noche volvió a terapia. No solo Lucía, también él. Por primera vez en su vida, Iván Montalvo se permitió ser vulnerable ante alguien que no era su hija.

Habló de la infancia, de los golpes del padre, de la madre ausente, de cómo siempre había sentido que debía ser el escudo de todos, que no tenía derecho a quebrarse, que la guerra le pareció más lógica que la vida misma, porque al menos allí todo tenía un enemigo claro. Pero esta guerra, la de ahora, no tenía frentes definidos. La terapeuta lo escuchó con atención. Luego le dijo, “Tu mayor valentía, Iván, no fue entrar a zonas de combate, fue quedarte para reconstruir a tu hija.

Y ahora, a ti mismo, los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero firme.” Lucía volvió al colegio, al principio con miedo, pero luego con curiosidad. Iván consiguió un empleo como instructor en una academia de defensa personal para jóvenes. Enseñaba técnicas, sí, pero sobre todo enseñaba a no rendirse, a detectar las señales del abuso, a hablar, a gritar si era necesario. La casa se llenó de vida. Pintaron las paredes, sembraron un árbol en el jardín. Cada año, en el aniversario del día en que Iván regresó del servicio, hacían una cena especial, ¿no?, para celebrar la guerra.

sino la familia. Un día, ya mucho después, Lucía le hizo una pregunta mientras caminaban de regreso a casa. ¿Tú crees que mi historia va a ser siempre triste? Iván se detuvo, la miró a los ojos. No, mi amor, tu historia no es triste, es valiente y la valentía es el principio de las mejores historias. Ella sonrió y por primera vez en mucho tiempo sin miedo. Y entonces Iván supo con certeza que la guerra más importante ya la habían ganado.

El otoño comenzó a colorear el pueblo con tonos ocres y dorados. Las hojas caían como suspiros del tiempo y el aire ya traía consigo un frío suave, no amenazante, pero lo suficiente como para hacer que las personas se recogieran un poco más hacia adentro, tanto en sus casas como en sí mismas. Iván Montalvo había aprendido a leer esos cambios. No solo en la estación, también en su hija. Lucía había dejado de dormir con la lámpara encendida. No todas las noches, pero ya podía tolerar la oscuridad sin entrar en pánico.

Había comenzado a invitar amigos a casa, incluso jugaba sola en el jardín, algo que antes evitaba. Pero había momentos pequeños, impredecibles, en que volvía a congelarse sin razón aparente. Una sombra en la mirada, un silencio demasiado largo, una pregunta no formulada. Iván no lo tomaba como retroceso. Había entendido que el trauma no desaparece de golpe. No es un enemigo que se derrota con una sola batalla. Es una guerra larga de emboscadas emocionales donde los buenos días pueden volverse trincheras sin previo aviso.

Y él estaba listo para resistir. Una tarde, después de una sesión con la terapeuta, Lucía salió más callada de lo habitual. Iván en el auto rumbo a casa cuando ella mirando por la ventana dijo en voz muy baja, “Papá, soñé con él otra vez.” Iván no preguntó quién. Lo sabía. Cada vez que Lucía usaba ese pronombre en voz tan baja. Era Matías. ¿Qué pasó en el sueño?, preguntó con calma. Yo estaba en una casa que no conocía, pero no tenía ventanas, solo una puerta con un candado como la del cobertizo.

Yo gritaba, pero nadie venía. Y cuando por fin abrías tú la puerta, él ya no estaba, solo su sombra. Iván apretó el volante, respiró lento. ¿Y qué hiciste tú cuando viste su sombra? Lucía dudó. Luego respondió, “Me escondí detrás tuyo como antes.” Iván asintió en silencio. No quiso decirle que eso no era esconderse, que eso era confiar, que esa reacción no era de debilidad, sino de amor. Ya tendría tiempo para explicárselo. Por ahora bastaba con que se sintiera salvo.

Sin embargo, lo que no esperaba era que ese sueño se convertiría en una señal. Esa misma semana, la abogada que llevaba el caso de Matías, lo contactó. pidió una reunión urgente. Iván fue solo. El despacho era modesto, con una estantería cargada de carpetas y un escritorio lleno de notas adhesivas. “Gracias por venir, Iván”, dijo la abogada. “No es fácil decirte esto, pero quiero que lo sepas por mí antes de que llegue por otro lado. ” Iván se irguió, su cuerpo se tensó.

“¿Qué pasó, Matías?” Hizo un trato con la fiscalía. Iván sintió como el aire en la sala se volvía más denso. ¿Qué clase de trato colaboración? A cambio de una reducción en su condena, dio nombres, lugares y evidencias sobre una red más grande, una que al parecer operaba desde hace años en esta región. No solo intentaron usar a Lucía, había más niños, más intentos. Iván se quedó en silencio. Por dentro algo se quebraba. Quiso gritar, golpear la mesa, pero también sabía lo que significaba eso.

Matías, el mismo que había intentado convertir a su hija en una fianza, estaba ayudando a derribar a otros peores que él. ¿Qué condena recibirá?, preguntó con voz contenida. De acuerdo al nuevo acuerdo, entre 6 y 9 años, Iván se puso de pie. Eso es todo. Por todo lo que hizo, no es una decisión mía, dijo la abogada. Entiendo tu frustración, Iván. Créeme, pero este testimonio puede ayudar a salvar a otros niños. No es justicia plena, pero es un paso.

Él no respondió. Salió de la oficina con una tormenta dentro. Esa noche no durmió. Leyó la carta de Matías una vez más. Luego fue al cuarto de Lucía. La niña dormía abrazada a su peluche como siempre. Se sentó a su lado sin despertarla. ¿Cómo explicarle que el hombre que la había encerrado ahora sería tratado con indulgencia? ¿Cómo decirle que a veces en el mundo real el castigo no se ajusta al daño? Y entonces comprendió algo, que su misión ya no era castigar, ya no era esperar justicia, era crear un entorno donde Lucía no necesitara mirar hacia atrás.

Al día siguiente tomó una decisión que lo cambiaría todo. Renunció también a la casa. Demasiados recuerdos, demasiados rincones cargados de dolor. Decidió venderla y mudarse con Lucía, un pueblo cercano, más pequeño, más seguro, con aire limpio, calles nuevas y sin las sombras del pasado flotando en las esquinas. Lucía al principio se resistió, le preguntó por qué se iban, si era su culpa, si él ya no quería quedarse. Iván se agachó frente a ella, le tomó las manos y le dijo, “Nos vamos porque merecemos volver a comenzar, porque tú mereces un hogar que no te recuerde lo que pasó, sino lo que puede venir.

Un lugar donde cada rincón sea nuevo, donde las puertas no se cierren con candado, donde la luz entre por todas las ventanas.” La niña no respondió, solo lo abrazó con fuerza y eso bastó. La mudanza fue sencilla. Iván se encargó de cada caja, cada mueble, cada recuerdo. Vendió lo necesario. Guardó solo lo que realmente importaba, los dibujos de Lucía, la libreta con sus escritos y una foto antigua donde ambos reían antes de la guerra, antes del dolor.

El nuevo hogar era una casa pequeña en las afueras de un valle tranquilo, un parque a pocos metros, escuela cerca, vecinos amables. Nadie preguntaba demasiado, nadie conocía su historia y eso era un respiro. Los primeros días fueron de adaptación, pintaron las paredes juntos. Lucía eligió el color de su cuarto, lila con estrellas. Iván colocó una hamaca en el porche. Cada tarde se sentaban ahí solo a mirar el atardecer. Sin palabras. Una noche ella le entregó un nuevo dibujo.

Esta vez era una casa con ventanas grandes. Él, ella y un cielo lleno de cometas. ¿De qué significa? Preguntó Iván. Lucía respondió sin dudar. Que ahora sí puedo volar. Él sintió que el alma se le llenaba de una paz desconocida. Porque tal vez la justicia no siempre llega como uno espera. Pero si un hijo puede volver a volar, entonces todo valió la pena. La nueva casa ya olía hogar, no al de antes, con muebles heredados y pasillos cargados de memorias grises, sino a un hogar real construido desde la calma y no desde la costumbre.

Lucía había comenzado las clases en su nueva escuela y aunque todavía se mostraba reservada, ya tenía una amiga con la que compartía juegos y secretos en el recreo. Iván la acompañaba cada mañana hasta la entrada del colegio y se quedaba observando cómo caminaba con la mochila a la espalda y la cabeza erguida. Su paso ya no era el de una niña que teme el mundo, era el de alguien que ha atravesado el infierno y sobrevivido. Una tarde cualquiera, mientras ordenaban la pequeña sala, Lucía encontró una caja que Iván había olvidado abrir.

Contenía recuerdos viejos del servicio militar, medallas, fotos de batallones, cartas firmadas por compañeros ya muertos. La niña, con el respeto intuitivo de quien sabe que hay cosas que no deben tocarse a la ligera. se sentó frente a su padre con una foto en la mano. “¿Tú eras este?”, preguntó señalando a un Iván de veinti pocos años, con los ojos vivos y una sonrisa que ya no recordaba haber tenido. Él asintió, sonriendo con tristeza. “Sí, ese era yo.” Cuando todavía creía que lo peor del mundo estaba allá afuera.

Lucía se le quedó mirando. “¿Y ahora? ¿Dónde está lo peor?” Iván pensó un momento, luego dijo, “En las cosas que dejamos pasar, en los silencios, en las veces que no escuchamos, cuando alguien nos pide ayuda sin hablar, la niña bajó la mirada reflexiva y lo mejor, él le revolvió el cabello con ternura. Lo mejor está en las veces que elegimos quedarnos, aun queremos salir corriendo. Lucía no dijo nada más, solo volvió a guardar la foto con cuidado.

Y en ese gesto tan pequeño, Iván entendió que su hija no solo había aprendido a sobrevivir, estaba aprendiendo a comprender, a resignificar, y eso era más poderoso que cualquier venganza. Pero no todo había terminado. Un día recibió una carta certificada. El remitente, la abogada del caso, Iván dudó antes de abrirla. Por alguna razón, su pecho se tensó como en los viejos días del campo de batalla. Dentro había dos documentos. El primero, una notificación formal. Matías había sido condenado a 7 años y 8 meses de prisión efectiva.

No había posibilidad de reducción adicional. Su colaboración había sido útil, pero el peso del daño causado, sumado al testimonio de Iván y los dibujos de Lucía, habían inclinado la balanza. El segundo documento era más inesperado, una hoja escrita a mano. Reconoció la letra de inmediato. Iván, no tengo derecho a pedirte nada y lo sé, pero necesito decirte algo antes de desaparecer del todo de tu vida. Cuando éramos niños, yo te admiraba. No lo sabías. Siempre fuiste el valiente, el justo.

Yo solo quería que me vieras, que me incluyeras. Pero cuando crecimos, tú elegiste el camino correcto y yo me fui por el otro. No busco redención ni perdón, solo que cuides a Lucía como lo estás haciendo. Yo no merezco ser su tío, pero ella merece tener al Padre que nunca tuvimos. No me escribas, no me busques, haz como si no existiera. Es lo mejor para todos. Matías. Iván dejó la carta sobre la mesa sin emociones. Ya no sentía rabia, solo un cansancio profundo, una resignación tranquila, como si finalmente pudiera cerrar una puerta que llevaba años entreabierta, dejando pasar solo sombras.

Quemó la carta esa noche, no por odio, sino porque era un capítulo que no quería que Lucía leyera nunca. En los días siguientes, la vida encontró su propio ritmo. Iván cocinaba todas las noches. Lucía decoró su cuarto con luces cálidas y recortes de revistas. En la escuela escribió una redacción titulada Mi lugar favorito. Y cuando la maestra se la leyó al grupo, varios padres pidieron copia. El texto decía, “Mi lugar favorito no es un sitio, es una persona.

Es mi papá. Antes tenía miedo de las casas, de las puertas cerradas y de la oscuridad, pero ahora, cuando él está conmigo, todo es claro. Él no es perfecto. Se pone triste a veces y a veces también tiene miedo, pero nunca se va, nunca me deja sola y eso me hace fuerte. Él me enseñó que los héroes no vuelan, se quedan aunque les duela. Cuando Iván leyó esa redacción colgada en la pared del salón, supo que no necesitaba más medallas.

Esa era la única que importaba. Tiempo después comenzaron a llegarle mensajes de antiguos compañeros del ejército. Algunos sabían por rumores que había tenido problemas familiares. Otros solo lo recordaban como el hombre que cruzaba los campos minados como si el miedo no existiera. Pero todos le decían lo mismo, que lo extrañaban, que lo necesitaban, que debía volver. Iván respondió a uno solo de esos mensajes. Estoy donde más se me necesita, no en la guerra, en la casa. Y así fue.

Los años pasaron sin estridencias. Lucía creció. Se volvió una adolescente serena, de mirada aguda y corazón generoso. Se interesó por el arte, la escritura, la psicología. Cada tanto tenía recaídas emocionales, sí, pero nunca más estuvo sola para enfrentarlas. Iván encontró trabajo estable como capacitador en centros comunitarios. Enseñaba a otros padres lo que él tuvo que aprender en carne viva, a escuchar, a ver las señales, a no huir. Y aunque a veces pensaba en Matías, ya no lo hacía con rabia, sino con compasión, no justificación, no olvido, solo la comprensión profunda de que algunas almas se quiebran más allá de todo intento de reparación.

Un día, muchos años después, Lucía, ya convertida en una joven adulta, le dijo mientras tomaban café en el porche, “¿Sabes? Creo que si algún día tengo hijos, les contaré todo.” Iván la miró sorprendido. Todo, sí. No para asustarlos, sino para enseñarles que hasta en los momentos más oscuros uno puede encontrar a alguien que no se rinde. Él sonrió. “¿Y tú crees que fuiste tú quien encontró a ese alguien?” Ella negó con la cabeza con una mirada sabia.

No, yo creo que tú también me encontraste a mí. Y entonces, sin necesidad de decir más, entendieron que la historia ya no les pertenecía solo a ellos. Era una historia de sanación, de errores asumidos, de dolor convertido en fuerza, de amor como trinchera. Una historia que, aunque nació en la oscuridad, terminó con luz en cada rincón. Yeah.

News

Millonario encuentra a su exesposa negra en un restaurante – con trillizos que se parecen a él….

Millonario encuentra a su exesposa negra en un restaurante con trillizos que se parecen a él. La vida tiene una…

Una CEO Millonaria Volvió a Casa Sin Avisar… y se Quedó Helada al Ver lo que Hacía el Conserje….

Villa El Mirador, Sierra Madrileña, 160 horas. Carmen Vázquez, 35 años. CEO millonaria del Imperio Tecnológico Vázquez Industries, regresa a…

BILLONARIA EN SILLA DE RUEDAS PASA SU CUMPLEAÑOS SOLA — HASTA QUE UN PADRE SOLTERO LE PIDE QUEDARSE

Sola en un restaurante sencillo, una billonaria en silla de ruedas celebra otro cumpleaños ignorado por su propia familia. Acostumbrada…

“SE PARECE A TU HIJO FALLECIDO”, dijo la novia del millonario al ver al niño de la calle. Entonces..

Un millonario deja caer a propósito su billetera llena de dinero en medio de la acera, solo para poner a…

Mis hermanos heredaron millones… yo una ruina. Hasta que leí la carta de mi padre…..

El cielo estaba cubierto de nubes grises aquella mañana, como si incluso la naturaleza supiera que algo desagradable iba a…

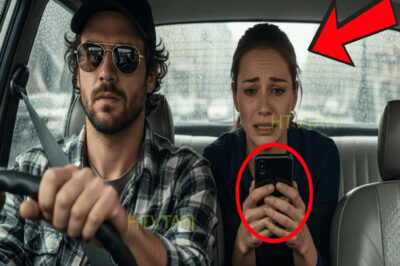

Millonario Disfrazado de Taxista Lleva a su Propia Esposa… y lo que Ella Confiesa lo Cambia Todo

Madrid, lluvia torrencial. Carlos Mendoza, 42 años, SEO de un imperio inmobiliario de 500 millones de euros, se disfraza de…

End of content

No more pages to load