Era una fría noche de diciembre de 2023 en la villa Montemayor de Madrid, cuando Carlos Mendoza, de 38 años, conserje nocturno y padre soltero con una hija de 12 años, entró al salón principal para la limpieza y se encontró frente a frente con Isabel Herrera, la multimillonaria más despiadada de España, inmóvil en su silla de ruedas de lujo. Ella lo miró con esa mirada cortante que había destruido carreras e imperios. esperando la sumisión habitual del personal de servicio.

Pero cuando Carlos, con la naturalidad de quien había criado una hija discapacitada durante años, se arrodilló frente a ella y dijo simplemente, “Te ayudaré a caminar de nuevo.” Isabel estalló en una risa cruel que llenó toda la villa. “Tú, un simple conserje, quiere ayudarme a mí.” Pero cuando Carlos comenzó a contarle sobre su hija Lucía, paralizada desde el nacimiento, y cómo la había visto dar sus primeros pasos a los 10 años, gracias a una milagrosa combinación de amor, determinación y terapias innovadoras, Isabel dejó de reír.

Las lágrimas que comenzaron a caer por su rostro eran las primeras que derramaba en 2 años, desde que el accidente la había condenado a esa silla. Lo que sucedió en las semanas siguientes no solo desafió todas las reglas sociales, sino que reveló que a veces los milagros más grandes nacen de los corazones más sencillos. Villa Montemayor se alzaba majestuosa en las colinas de la sierra de Madrid como un castillo de cristal y mármol, testigo silencioso del poder y la soledad, que a menudo viajan juntos.

Era aquí donde Isabel Herrera, de 32 años y un imperio financiero de 3000 millones de euros, había elegido encerrarse después del accidente que le cambió la vida para siempre. Dos años antes, Isabel había sido la mujer más temida de los mercados europeos. CEO de Herrera Holdings había heredado a los 28 años una empresa en dificultades de su padre y la había transformado en un coloso que dominaba sectores desde bienes raíces hasta tecnología. Era despiadada en los negocios, brillante en estrategias y completamente sola en la vida privada.

No tenía tiempo para el amor, para la familia, para todo lo que no generara ganancias o poder. El accidente había ocurrido durante una de sus habituales carreras locas en Ferrari por la A6, regresando de una reunión que había concluido con la adquisición de un competidor, un camión que se saltó el semáforo, un impacto a 130 km/h y la vida de Isabel se quebró junto con su columna vertebral. Los médicos fueron claros. Parálisis de la cintura hacia abajo, ninguna posibilidad de recuperación.

Desde ese momento, Villamontemor se había convertido en una prisión dorada. Isabel aún dirigía su imperio a través de videoconferencias y asistentes, pero había despedido a cualquiera que la tratara con lástima o comprensión. Quería eficiencia, no compasión. El personal de la villa cambiaba constantemente, todos despedidos por mostrar, aunque fuera un asomo de dulzura hacia la dueña de casa. Carlos Mendoza había llegado a Villa Montemayor por necesidad. A los 38 años ya había vivido suficiente dolor para llenar tres vidas.

Su esposa Elena había muerto de leucemia cuando su hija Lucía tenía apenas 3 años, dejándolo solo para enfrentar no solo el duelo, sino también el descubrimiento de que Lucía había nacido con una forma rara de parálisis cerebral que los médicos inicialmente habían confundido con un simple retraso en el desarrollo. Los primeros años habían sido un infierno. Carlos trabajaba de día como obrero y de noche hacía de conserje para pagar las terapias de Lucía. No existía tratamiento que no hubiera probado.

No había especialista que no hubiera consultado. No había sacrificio que no estuviera dispuesto a hacer por su hija. El milagro había llegado cuando Lucía tenía 10 años. Después de 7 años de terapias innovadoras, ejercicios diarios y sobre todo un amor incondicional que había desafiado todo pronóstico médico, Lucía había dado sus primeros pasos. No eran pasos perfectos, aún necesitaba soportes, pero eran pasos reales, pasos que los médicos habían dicho imposibles. Ahora, Lucía tenía 12 años, asistía a una escuela normal con resultados brillantes y soñaba con ser médica.

Carlos había aceptado el trabajo de conserje nocturno en Villamontayor, porque el horario le permitía estar presente para Lucía durante el día. Esa noche de diciembre, Carlos estaba terminando la limpieza cuando escuchó un ruido proveniente del salón principal. Era casi medianoche y la señora Herrera usualmente se retiraba mucho antes. Preocupado se acercó cautelosamente a la puerta. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabel Herrera estaba inmóvil en su silla de ruedas frente al gran ventanal, pero no era la inmovilidad física lo que lo impactaba, era la expresión en su rostro.

Por primera vez desde que trabajaba allí, Carlos vio más allá de la máscara de hielo. Vio dolor, rabia y, sobre todo, una soledad tan profunda que le recordó a sí mismo en los primeros meses después de la muerte de Elena. Isabel se dio cuenta de su presencia y se giró con esa mirada cortante que había aprendido a usar como arma. No dijo nada, pero sus ojos comunicaban claramente el mensaje de irse. Pero Carlos, que había pasado años descifrando los silencios de su hija, cuando aún no podía comunicarse, reconoció algo diferente en esa mirada.

Detrás de la rabia había una petición de ayuda que quizás ni la propia Isabel se daba cuenta de estar lanzando. En lugar de irse, Carlos hizo algo completamente inesperado. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a su silla de ruedas y la miró a los ojos con la misma gentileza que usaba con Lucía en sus momentos más difíciles. Las palabras que salieron de su boca cortaron el aire como una hoja. Te ayudaré a caminar de nuevo. La reacción de Isabel fue inmediata y feroz.

estalló en una risa cruel que llenó el salón y se reflejó en los mármoles fríos de la villa. Su voz estaba cargada de sarcasmo cuando logró hablar entre las risas, preguntándole cómo un simple conserje pensaba poder hacer lo que millones de euros gastados en clínicas especializadas no habían logrado obtener. Pero Carlos no se movió, no bajó la mirada, no se dejó intimidar. comenzó a contar sobre Lucía, su nacimiento difícil, los diagnósticos equivocados, los médicos que habían dicho imposible y nunca.

Habló del amor que había desafiado la ciencia, de las noches pasadas masajeando piernas que parecían de piedra, de los ejercicios repetidos mil veces al día, de la fe que había mantenido cuando todo parecía perdido. Y mientras Carlos hablaba, algo comenzó a cambiar en el rostro de Isabel. La risa se apagó, el sarcasmo se desvaneció y por primera vez en dos años las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Eran lágrimas de rabia, de frustración, pero también de esperanza.

Una esperanza que había enterrado bajo capas de cinismo y control, pero que ahora resurgía gracias a las palabras de un simple conserje que hablaba con la sabiduría de quien había transformado lo imposible en realidad. Al día siguiente, Isabel despertó con una sensación que no había experimentado en dos años. Curiosidad, durante la noche había repensado las palabras de Carlos, su calma, seguridad, la manera en que había hablado de su hija, como si los milagros fueran lo más natural del mundo.

También había hecho algo que no hacía desde hacía tiempo. Había buscado información. Sus asistentes personales habían trabajado toda la noche para recopilar datos sobre Carlos Mendoza. Lo que habían descubierto había dejado a Isabel sin palabras. Carlos no era solo un conserge, era un hombre que había dedicado los últimos 9 años de su vida a estudiar cada aspecto de la rehabilitación neuromotora. Había asistido a cursos nocturnos, se había formado online, había leído cada publicación científica disponible, no por ambición profesional, sino por amor a una hija que los médicos habían condenado a la inmovilidad.

Los resultados hablaban por sí solos. Lucía Mendoza se había convertido en un caso de estudio en varias universidades españolas. Su capacidad de caminar, aunque con soportes, era considerada una anomalía médica. que había desafiado todo pronóstico. Y todo esto gracias a un padre que se había negado a aceptar lo imposible. Esa noche, cuando Carlos llegó para el turno nocturno, encontró a Isabel esperándolo en el salón principal. Ya no era la mujer destrozada de la noche anterior, pero tampoco la CO despiadada de siempre.

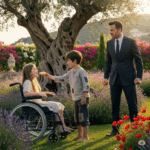

Era algo intermedio, alguien que estaba luchando por decidir si confiar o no. Sin preámbulos, expresó su deseo de conocer a Lucía. Carlos explicó que su hija iba a la escuela durante el día, pero podía traerla el sábado por la tarde. La respuesta de Isabel lo sorprendió. Quería ver a Lucía en su ambiente. Quería entender cómo había hecho lo que había hecho. Quería salir de la villa. Era una petición imposible. Isabel Herrera no había salido de Villa Montemayor en dos años.

Todos habían tratado de convencerla de dejar esa prisión dorada, pero ella siempre se había negado. El mundo exterior le recordaba todo lo que había perdido. Cuando Carlos expresó sus dudas sobre su preparación, Isabel respondió con un destello de su viejo carácter, recordándole que había construido un imperio y seguramente podía enfrentar una visita. Pero ambos sabían que no era cierto. Ver a Lucía caminar podía ser tan devastador como inspirador. Carlos tomó una decisión que lo cambiaría todo. Aceptó, pero con una condición.

Si venía a su casa, debía aceptar comenzar un programa de rehabilitación, no como paciente, no como CO, sino como persona que quería retomar su vida. Isabel respondió que ya había probado con los mejores fisioterapeutas de Europa. Había hecho meses de rehabilitación en las clínicas más caras. Carlos la interrumpió suavemente, explicando que había fallado porque había tratado de comprar un milagro en lugar de construirlo. El enfrentamiento se intensificó cuando Isabel preguntó qué quería de ella. Carlos fue directo.

Quería que creyera que era posible, que dejara de comportarse como si su vida hubiera terminado, que tratara su cuerpo con el mismo respeto y determinación con que había tratado su empresa. El miedo de Isabel era palpable cuando preguntó qué pasaría si no funcionaba, si después de semanas de intentos seguía inmóvil en la silla. Carlos sonrió con genuina esperanza, explicando que al menos habría intentado y que él estaría allí cada noche, recordándole que era mucho más de lo que creía ser.

Era una promesa absurda, hecha por un hombre que no tenía nada que ofrecer, excepto su experiencia como padre y su inquebrantable fe en los milagros cotidianos. Pero en ese momento, en la fría elegancia de Villa Montemayor, Isabel Herrera tomó la decisión más valiente de su vida. aceptó el desafío advirtiendo que si fallaba, si solo le hacía perder tiempo y esperanzas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Nunca se lo perdonaría.

La respuesta de Carlos fue simple y poderosa. No fallaría porque no lo haría él, lo haría ella. El sábado siguiente, Isabel salió de Villamontemor por primera vez en dos años. El viaje hacia el modesto apartamento de Carlos en Getafe fue emocionalmente devastador. Cada persona que caminaba le recordaba la libertad perdida. El apartamento era lo opuesto de la villa, pequeño, cálido, lleno de fotos de Lucía y manuales de rehabilitación. Lucía misma fue una revelación. No la niña frágil que Isabel esperaba, sino una niña de 12 años vivaz que caminaba con soportes ligeros y sonreía con una luz que lo iluminaba todo.

Lucía reconoció inmediatamente los problemas de Isabel y le mostró sus ejercicios. Contó como al principio era difícil, cómo habían transformado cada terapia en un juego, cada movimiento en una aventura. Carlos le había enseñado que el cuerpo solo estaba aprendiendo un idioma nuevo, viendo a Lucía moverse con gracia. perfecta, pero determinada. Algo se quebró dentro de Isabel. Esa niña le estaba mostrando un coraje que ella había olvidado poseer. Cuando pidió poder intentarlo, Lucía le hizo prometer que nunca se rendiría.

Lo que siguió fue la tarde más significativa de la vida de Isabel. Lucía le enseñó a despertar músculos muertos. Carlos guiaba con competencia y dulzura. Cuando regresó a la villa se sentía agotada, pero más viva que nunca. expresó el deseo de comenzar al día siguiente, cada día, sin importar cuánto doliera. Carlos sonrió dulcemente. Ya veremos. Los días siguientes fueron un infierno. Isabel había enfrentado crisis financieras y batallas legales devastadoras, pero nada la había preparado para la guerra que su cuerpo estaba librando contra sí mismo.

Carlos transformó una habitación de la villa en gimnasio con equipos simples pero efectivos. prendidos en los años con Lucía. A las 6 en punto comenzaba la batalla del día. Ejercicios humillantes en su simplicidad, movimientos de milímetros, contracciones de músculos aparentemente muertos. Después de una semana de frustraciones, Isabel explotó gritando que era inútil. Carlos continuó los ejercicios explicando que Lucía había tardado 6 meses en mover el dedo gordo del pie. Cuando Isabel trató de justificarse con la edad y los diagnósticos médicos, Carlos la detuvo recordándole la determinación que había aterrorizado los mercados europeos.

Las semanas siguientes fueron pequeñas victorias y grandes frustraciones. Lucía transformaba los fines de semana en momentos de alegría, enseñando a Isabel que había que hacerse amiga de las propias piernas, no luchar contra ellas. Después de dos meses llegó el punto de inflexión. Durante los ejercicios matutinos, Isabel sintió algo despertar en los músculos. Llamó a Carlos temblando y cuando logró contraer ligeramente el muslo contra sus manos, ambos lloraron de alegría. Era solo el comienzo, pero un comienzo real.

Por primera vez en dos años, Isabel tenía la prueba de que su cuerpo no estaba muerto, solo dormido. Se meses después, Villa Montemayor estaba transformada. Las habitaciones frías estaban llenas de vida. Equipos de rehabilitación, fotos de progreso, dibujos de Lucía. Pero el cambio más grande estaba en la propia Isabel. La mujer que había aterrorizado los mercados había aprendido paciencia. La CEO, que no aceptaba retrasos, había entendido que los milagros siguen sus propios tiempos. La multimillonaria, rodeada de gente pagada para estar de acuerdo, había descubierto lo que significaba ser amada por lo que era.

Los progresos físicos eran lentos, pero constantes. Movimientos voluntarios de ambas piernas, sensaciones recuperadas, posición erguida con soportes. Más importantes eran los progresos emocionales. había descubierto ser capaz de amor profundo por Carlos, convertido en el compañero que nunca pensó desear, y por Lucía, la hija que nunca había tenido. Una noche, viendo a Lucía jugar en el jardín, Isabel confesó que inicialmente pensaba que el milagro era volver a caminar. En cambio, había entendido que el verdadero milagro era sentirse viva de nuevo.

Había vuelto a dirigir la empresa con pasión renovada, fundando una división para investigación en rehabilitación. Pero la transformación más grande era personal. Carlos y Lucía se habían mudado a la villa como familia. Cuando Lucía preguntó si el verdadero milagro era haberse convertido en familia, Isabel confirmó con lágrimas en los ojos el accidente que pensó que era el final había sido el comienzo del descubrimiento de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en corazones que laten juntos.

Un año después, Villa Montemayor albergaba un evento que nadie había imaginado jamás. En el salón principal, donde Carlos había encontrado por primera vez a Isabel Inmóvil en su silla de ruedas, se estaba celebrando una boda, no una boda tradicional con cientos de invitados y ceremonias fastuosas, sino algo mucho más precioso, la unión de dos almas que se habían encontrado en el momento más oscuro de sus vidas. Isabel llevaba un simple vestido blanco sentada en su silla de ruedas, que ya no veía como prisión, sino como parte de sí misma.

Junto a ella, Carlos sostenía la mano de Lucía, que había insistido en ser testigo de ambos. El oficiante era el párroco del pueblo, el mismo que había bautizado a Lucía y que había seguido a su familia, no convencional, con discreción y afecto. Durante el intercambio de votos, Carlos recordó a Isabel que nunca le había prometido que volvería a caminar, sino que volvería a vivir. Y mirándola a los ojos, sabía que esa promesa la habían cumplido juntos. Isabel respondió que Carlos la había salvado no de sus discapacidades, sino de sus miedos.

Le había enseñado que el amor no necesita piernas que funcionen, necesita un corazón que lata. Y su corazón ahora latía por él y por Lucía. Lucía, que hasta ese momento había logrado mantener compostura de adulta, estalló en lágrimas de alegría, gritando que ahora eran realmente una familia, corriendo a abrazar a ambos. Entre los invitados había algunos empleados de la villa convertidos en familia, algunos pacientes que Isabel había comenzado a seguir a través de su fundación e incluso algunos excolegas sorprendidos por la transformación de la mujer que habían conocido como la reina de hielo de los mercados financieros.

Pero la verdadera celebración no estaba en la boda misma, sino en lo que representaba. Isabel había aprendido que la felicidad no depende de lo que el cuerpo puede o no puede hacer, sino de lo que el corazón está dispuesto a dar y recibir. Carlos había descubierto que el amor puede tomar formas que nunca había imaginado y que una familia puede nacer de los momentos más inesperados. Lucía, ahora de 14 años y cada vez más segura sobre sus piernas, se había convertido en el puente entre dos mundos que parecían incompatibles.

Su presencia había enseñado a Isabel la alegría simple de las pequeñas cosas, mientras había mostrado a Carlos que el amor puede multiplicarse sin nunca disminuir. Después de la ceremonia, mientras los invitados festejaban en el jardín de la villa, Isabel y Carlos se encontraron solos en el salón donde todo había comenzado. Ella seguía en su silla de ruedas. Él estaba de pie junto a ella, pero ya no había distancia entre ellos, ni física ni emocional. Isabel observó que Carlos había cumplido la promesa.

Cuando él preguntó cuál promesa, aunque ya sabía la respuesta, ella explicó que la había ayudado a caminar de nuevo, no con las piernas, sino con el corazón. Y ese era el milagro más grande que podía imaginar. Carlos se arrodilló junto a ella, exactamente como había hecho esa primera noche cuando había prometido ayudarla. Pero ahora no había desesperación en sus gestos, solo amor infinito. Explicó dulcemente que el milagro era que habían aprendido que el amor no necesita ser perfecto para ser completo.

Lucía caminaba de manera diferente. Isabel se movía de manera diferente. Él amaba de manera diferente a como imaginaba, pero eran perfectos así juntos. Esa noche, mientras Lucía dormía en su nueva habitación en Villa Montemayor y los ruidos de la fiesta se apagaban lentamente, Isabel se quedó despierta pensando en el milagro que había vivido. No había recuperado completamente el uso de las piernas, quizás nunca lo haría completamente, pero había ganado algo infinitamente más precioso. Había aprendido a amar sin condiciones, a ser amada sin pretensiones, a encontrar alegría en las pequeñas victorias cotidianas.

Herrera Holdings continuaba siendo un imperio exitoso, pero ahora estaba guiada por principios diferentes. Isabel había creado programas de asistencia para empleados con discapacidad, había invertido millones en investigación médica, había transformado el éxito financiero en instrumento de cambio social. Pero por la noche, cuando regresaba a casa, lo que la esperaba no eran informes financieros o estrategias de mercado. La esperaban Carlos preparando la cena. Lucía haciendo tareas en la mesa de la cocina, una familia que había elegido amarse a pesar de o quizás precisamente gracias a sus imperfecciones.

El conserje nocturno había cumplido su promesa imposible. No había hecho caminar a Isabel en el sentido tradicional, pero la había ayudado a dar los primeros pasos hacia una vida que realmente valía la pena vivir. Y en ese proceso había descubierto que los milagros más grandes no son los que nos devuelven lo que hemos perdido, sino los que nos hacen encontrar lo que no sabíamos que estábamos buscando. Villa Montemayor ya no era una prisión dorada de soledad. se había convertido en un hogar donde cada día se celebraba el milagro del amor que supera toda barrera, toda limitación, todo miedo.

Porque a veces el verdadero milagro no es sanar de nuestras heridas, sino aprender a transformarlas en fuerza para amar aún más.

News

“Doctor, ¿Podría Fingir Ser Mi Hermano… Solo por un Día?”— Suplicó el Adolescente al Joven Médico…

Doctor, ¿podría fingir ser mi hermano solo por un día?”, suplicó el adolescente al joven médico. Una madrugada fría de…

La Empleada Pobre Ocultó Durante 8 Años que Era Piloto de Caza… Hasta que Volvió a la Cabina

Cuando Carmen Vázquez, empleada doméstica de 35 años en la villa del general Miguel Herrera en Madrid, vio en la…

Marido y esposa embarazada desaparecieron acampando, 11 años después esto se encuentra…

Un esposo y su esposa embarazada partieron para un fin de semana de camping en Joshua Tree, enviando una última…

Padre e Hija Desaparecieron en los Smokies, 5 Años Después Hallan Esto en una Grieta…

Un padre superviviente llevó a su pequeña hija a una caminata rutinaria por las montañas humeantes y simplemente nunca regresó,…

Bloquearon a VETERANO En El Funeral De Un General, Luego El General De 4 Estrellas Salió A Saludarlo

Usted no está en la lista, señor, y ese parche parece que lo sembró un niño. El joven soldado apenas…

Un NIÑO SIN HOGAR cambió la vida de una MILLONARIA EMBARAZADA… PERO años después..

En una ciudad ruidosa y olvidada por la compasión, un niño descalzo y hambriento rebuscaba entre la basura su única…

End of content

No more pages to load