Frente a una iglesia llena, el padre iniciaba la misa como cada domingo con voz tranquila y mirada serena, hasta que una niña desconocida cruzó el pasillo central y sin pedir permiso puso la mano sobre su cabeza. Lo miró fijamente y dijo, “Puedo leer tu mente. Tú no eres un padre. ” Todos quedaron en shock, pero no sabían que el verdadero horror aún estaba por llegar. La campana resonaba entre las paredes de la antigua iglesia, mientras la luz filtrada por los vitrales pintaba el suelo con tonos celestiales.

Frente al altar, el padre Martín daba inicio a la misa con ese mismo tono sereno que los fieles habían aprendido a amar. Para muchos no era solo un guía espiritual, era casi un milagro viviente, un hombre de ojos bondadosos, con voz firme, manos que consolaban y palabras que parecían tocar el alma. “Que Dios bendiga esta mañana y caliente los corazones afligidos”, decía él. Y algunos ya se secaban discretamente las lágrimas. El respeto era absoluto. Para las ancianas del primer banco, Martín era más puro que muchos santos.

Para los niños, un segundo Jesús. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a dudar de su santidad. Fue entonces, en lo más alto de ese silencio reverente, que una presencia inesperada se levantó entre las bancas. una niña, una pequeña de 9 años, piel morena y mirada penetrante, llevaba una chaqueta de mezclilla sencilla y caminaba con pasos pequeños, pero decididos hacia el altar. Los fieles se miraban entre ellos en murmullos, como si presenciaran algo fuera del guion de la fe.

Martín se congeló, detuvo la lectura del evangelio e intentó mantener la sonrisa, pero sus ojos ya buscaban entender qué hacía esa niña ahí. Hijita, ¿estás buscando a alguien?”, preguntó con delicadeza tratando de disimular la incomodidad, pero ella no respondió, solo siguió. Subió los escalones sin pedir permiso y con la misma calma de quien cumple una misión sagrada, extendió la mano y la posó sobre su cabeza. La mano pequeña, tibia se quedó ahí por unos segundos y entonces habló con una voz que no parecía caber en ese cuerpecito.

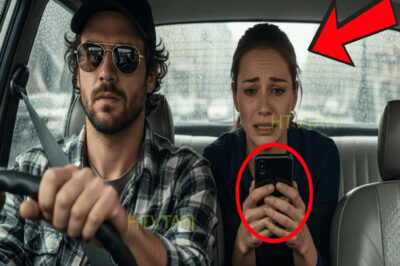

Hola, Martín. Me llamo Luana. Puedo leer tu mente y tú no eres un padre. Un escalofrío recorrió las bancas. La frase retumbó como un trueno apagado. Los ojos de Martín se abrieron de par en par y dio un paso hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?”, murmuró intentando reír, pero la tensión en su rostro era evidente. Un hombre en la cuarta fila comenzó a grabar con su celular. La niña lo miraba fijamente, imperturbable, como si supiera cada mentira enterrada.

“¿Estás nervioso, padre? Sudando, aunque el aire esté tan fresco?” Él intentó tomar el control. “¿Estás confundida, hija? Este no es lugar para juegos. Pero ella se acercó aún más. Juego, sería si dijera que todo esto es verdad. Mírame, Padre, y diles a todos aquí lo que enterraste detrás de la iglesia. Dilo si realmente eres ese hombre santo que todos creen. Martín intentó tomarle el brazo, apretando con más fuerza de la debida. Basta. Siéntate ahora, niña. Esto ya pasó el límite.

Pero ella se soltó con un tirón rápido, los ojos chispeantes. ¿Confundido está usted? Pensando que puede engañar a todos, incluso a Dios. El susurro se volvió alboroto. Una señora comenzó a llorar. Un hombre se levantó sujetando el rosario con ambas manos. Una madre cubrió los oídos de su hijo. Martín tragó saliva mirando a su alrededor como un rey que pierde su corona en plena plaza. Por fuera intentaba mantener la compostura, pero por dentro sus pensamientos servían. ¿Quién es esta niña?

¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo? Intentaba encontrar una explicación cualquiera. Tal vez sea solo una coincidencia. un delirio infantil. Pero cuando volvió a mirarla, vio algo que lo hizo estremecer. La niña seguía ahí inmóvil, mirando directo a su alma. “Engañaste a todo el pueblo, pero no a mí.” La congregación estaba de pie. Ahora nadie cantaba, nadie rezaba, era como si el tiempo se hubiera detenido. Y mientras la niña bajaba los escalones y regresaba tranquilamente a su banca, los ojos de todos seguían fijos en Martín, pero ya no con admiración.

Era asombro, era miedo, era duda. El murmullo de la congregación traspasó los muros de la iglesia. Cuando la misa terminó abruptamente, o mejor dicho fue hecha pedazos por la revelación de aquella niña, nadie se fue. Muchos se quedaron parados en la acera, mirando hacia la puerta cerrada de la sacristía, donde el padre Martín se había refugiado justo después de que la niña regresara a su banca como si nada hubiera pasado. Por algunos minutos, el silencio afuera era de pura incredulidad.

Después vinieron los susurros. ¿Qué habrá querido decir con eso? Dijo que hay algo enterrado allá atrás. Pero, Martín, él. Ese mismo día por la tarde, dos hombres, padres de familia que asistían a la iglesia desde hacía años, decidieron caminar hacia la parte trasera. Era una zona cercada por muros bajos, donde se acumulaban ramas secas y tierra removida. Uno de ellos señaló el suelo frunciendo el ceño. Mira esto. Parece que alguien estuvo escarvando aquí hace poco. El otro, sin pensarlo, tomó una pala del depósito de jardinería.

Un tercer hombre apareció, luego un grupo de jóvenes y después una señora. En menos de una hora se formó una pequeña multitud y el suelo comenzó a ser cavado con palas, azadones, hasta con las propias manos. El rumor se había vuelto a acción. Pronto se llamó a la policía. Llegó una patrulla y con ella la primera cámara de una cadena de televisión local. En poco tiempo, las imágenes del padre perfecto, siendo cuestionado por una niña, ya se habían viralizado en redes.

El titular decía, “Niña confronta a Padre en plena misa. Diga lo que enterró detrás de la iglesia. ” El pueblo ardía. Periodistas se empujaban. Ciudadanos gritaban, grababan, comentaban en tiempo real. La alcaldía, presionada por la gente, trajo una excavadora de urgencia. El operador lucía nervioso mientras recibía instrucciones de los policías para proceder con precaución. El suelo estaba seco, duro, como si ocultara algo que no quería ser descubierto. Martín fue citado de inmediato para rendir declaraciones. Apareció escoltado por dos oficiales.

Su rostro lucía abatido, pero aún intentaba mantener la postura. Esto es un absurdo. Una cacería de brujas. Su voz sonaba vacía. Es solo tierra. No van a encontrar nada más que raíces y piedras. Pero nadie parecía convencido. Un grupo de niños de la escuela parroquial observaba todo desde la reja en absoluto silencio. Una de ellas, una niña con lentes, susurró. Luana dijo que él iba a caer y no era la única. Desde aquel momento en la misa, la figura de Luana se había vuelto casi un enigma viviente.

Todos querían saber quién era, de dónde venía, cómo sabía, pero ella había desaparecido. Nadie la había visto desde esa mañana de domingo. Pasaron horas hasta que la excavadora se detuvo con un golpe seco. Un sonido metálico resonó desde el fondo del hoyo, como si el mismo suelo confesara algo. El operador retrocedió asustado. Policías descendieron con linternas. “¡Hay algo aquí!”, gritó uno. Con cuidado comenzaron a acabar alrededor de un gran objeto de hierro oxidado. Era un tonel sellado, pesado, sucio.

Cuando abrieron la tapa, un olor a papel viejo y óxido escapó. Y entonces el horror, paquetes y paquetes de dinero envueltos en plástico, medio millón de dólares apilados. Junto a ellos, sobres con nombres, listas de donaciones, papeles con amenazas disfrazadas de bendiciones, personas que vendieron el coche para no ser malditas, gente que se quedó sin casa por miedo a perder la salvación. La multitud explotó. gritos, llanto, indignación. Una señora se desplomó de rodillas. Vendí mi anillo de compromiso por culpa de ese hombre, gritaba.

Un joven, apenas pudiendo hablar, señalaba la lista con el nombre de su padre fallecido. Decía que si no dábamos dinero, Dios nos castigaría. Nosotros le creímos. Las cámaras lo grababan todo. La rabia se apoderó de las calles. Lanzaron piedras contra la puerta de la iglesia. Un vidrio se rompió. Los policías trataban de contener el tumulto y en medio de todo, el padre Martín fue esposado bajo las miradas de quienes antes lo trataban como un santo. Ahora sus fieles lo llamaban monstruo.

Mientras lo subían al asiento trasero de la patrulla, pasó junto a la fosa abierta. Por un instante, sus ojos se cruzaron con el hoyo, como si viera no solo la prueba material del crimen, sino el fin de todo lo que había construido. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido. La mirada, antes serena, era pura oscuridad. Un oficial cerró la puerta de un golpe. El coche arrancó entre abucheos, gritos y palabras que ardían más que las esposas.

Y ahí, al fondo de la escena, cerca de la reja de la escuela, una niña observaba todo en silencio, sola, sin ser notada, las trenzas bien hechas, el rostro serio, no sonreía, solo observaba, como quién sabe que eso era solo el comienzo. La patrulla cruzó los portones de la comisaría mientras el sol se hundía en el atardecer. Dentro el aire era pesado, denso como humo que no se disipa. Martín estaba sentado solo en la sala de interrogatorios con los codos apoyados en la mesa metálica y las manos unidas como en oración, pero por primera vez en años no podía rezar.

La sotana había sido removida, sustituida por ropa sencilla y arrugada, como si el uniforme de santidad hubiera sido arrancado junto con la fachada. Los ojos estaban hinchados, pero secos, como si ni las lágrimas supieran si era momento de caer o de huir. Cuando los investigadores entraron, no levantó la cabeza, solo respiraba hondo tratando de mantener la calma, pero su mente estaba colapsando. Cada rostro de la multitud, cada grito, cada mirada de repulsión resonaba dentro de él y por encima de todos la imagen de la niña, aquella niña Luana.

Puedo leer tu mente. Eso se repetía como un mantra maldito. Cerró los puños hasta que el silencio de la sala fue roto por una pregunta directa sin rodeos. ¿Quién eres tú en realidad, Martín? tardó en responder. El tiempo quedó suspendido, pero entonces, por primera vez, la armadura que había usado durante 20 años comenzó a resquebrajarse. “Mi nombre es Ricardo”, dijo con un hilo de voz. Los policías se miraron entre ellos. Ricardo Martín Moreira. No soy padre. Nunca fui ordenado.

Falsifiqué documentos, creé un historial, compré mi sotana. Y entonces con la voz quebrada, como si las palabras quemaran por dentro, pero no lo hice por maldad, al menos no al principio, uno de los investigadores cruzó los brazos. Entonces empieza desde el principio. Martín respiró hondo, bajó la cabeza y su voz salió rota pero honesta. Hace 20 años nació mi hijo con una enfermedad rara. Pedro, recuerdo tener a ese bebé en mis brazos y pensar que el mundo podía venirse abajo, pero él tenía que vivir.

El tratamiento costaba más de $300,000, una cifra impensable para un hombre que vivía de trabajos temporales y deudas. Toqué todas las puertas, pedí ayuda al gobierno, a las iglesias, a políticos, a ONGs, nada. Dijeron que era imposible. Sus ojos se humedecieron, así que creé mi propia puerta. Explicó cómo eligió ese pueblo pequeño por parecer olvidado, fácil de engañar, cómo usó su carisma, su voz tranquila, sus gestos acogedores. La gente quería alguien en quien creer. Yo solo es me convertí en ese alguien.

La primera colecta llegó rápido. Usé cada centavo en el tratamiento y funcionó. Pedro sobrevivió. venció y por un instante me sentí un héroe. Pero ese instante fue pasajero. Después llegaron más donaciones. Pude haber parado, pude haberme ido, pero no pude. Su voz temblaba. Era tan fácil. Un sermón, una visita, una oración en la casa indicada y el dinero llegaba. Y yo me quedé, me vestí de eso, me convertí en eso. Cerró los ojos. Solo que el traje de Santos ya aprieta y un día sofoca.

Los policías escuchaban todo en silencio. Uno de ellos jugaba con los dedos sobre la pluma. Otro solo observaba. Nadie lo interrumpía. Era como si en ese momento escuchar fuera lo único que quedaba por hacer. Cuando terminó, Martín no pidió perdón, no intentó justificarse más. permaneció en silencio. El aire parecía demasiado denso para respirar. Uno de los oficiales se levantó y dejó una foto sobre la mesa. Pedro. Ahora un hombre hecho y derecho, semblante serio, cabello corto, los mismos ojos que su padre.

¿Quieres hablar con él?, preguntó el detective. Martín dudó. Él lo sabe. Lo sabe. ¿Qué dijo? El policía respondió sin cambiar el tono. Que no quiere verte. Martín asintió lentamente como si ya lo esperara. Pero el dolor a ese venía de otro lugar más profundo, porque ahora no era el pueblo quien lo rechazaba, era su propia sangre. Y en ese instante, mientras volvía a quedarse solo en la sala, mirando el rostro del hijo que salvó con mentiras y condenó con codicia, Martín entendió algo terrible, que salvar una vida a costa de la fe de cientos era una cuenta que el destino no dejaría pasar barata.

Y lo peor es que la verdadera sentencia aún no había comenzado. La celda donde Martín pasó la noche era fría y sofocante, como si el concreto absorbiera la vergüenza y la devolviera en forma de silencio. Las luces de la comisaría ya estaban apagadas y él se acurrucaba en una esquina de la cama de cemento con la mirada fija en los barrotes de la ventana. El rostro de Pedro no salía de su cabeza. Su hijo se había mudado a otro estado 3 años antes para estudiar con una beca parcial y desde entonces los contactos se volvieron cada vez más escasos.

No por falta de amor, sino por una distancia creciente que ninguno de los dos sabía cómo reparar. Ahora la distancia era más que geográfica, dolía más que cualquier grillete, más que la humillación pública. El peso real no era el crimen expuesto, era saber que Pedro, la razón de todo, no quería verlo ni escuchar su nombre. Aún así, Martín sentía que tenía que intentarlo, aunque fuera por escrito. Pidió papel y pluma a la celadora, quien lo miró con desconfianza.

Solo es para una carta. murmuró él casi avergonzado. Ella dudó, pero accedió. Sentado junto al catre, respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a escribir. Pedro, sé que tal vez nunca leas esto y si lo haces, sé que tal vez me odies aún más, pero aún así, necesito decirte. La pluma temblaba en su mano. Las palabras se enredaban entre el arrepentimiento, la nostalgia y una culpa que parecía crecer con cada línea. No pedía perdón, solo contaba la verdad con la voz débil de quien por fin acepta en lo que se ha convertido.

La carta fue entregada al abogado. ¿Cree que la leerá?, preguntó Martín con los ojos rojos y apagados. El abogado solo se encogió de hombros. No puedo prometer nada. Parece firme en su decisión y de hecho lo estaba. Días después la respuesta llegó seca, casi cruel, garabateada al reverso de la misma carta original. Tres frases: “Me salvaste con mentiras. Destruiste decenas de vidas. Por eso, no puedo mirarte.” Al leerlo, Martín no lloró, solo cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared helada de la celda.

Era como si las palabras de Pedro fueran esposas invisibles apretando por dentro. Lo que construyó con mentiras se derrumbaba ahora con un silencio que dolía más que un grito. Poco a poco, Martín comenzó a rechazar visitas. Abogados, padres de la diócesis, periodistas, todos fueron rechazados. No quería defenderse, no quería dar explicaciones, solo quería silencio. La celda se convirtió en su iglesia de piedra. su penitencia voluntaria. Despertaba, comía y dormía con el mismo ritmo lento de alguien que ha perdido el rumbo.

No leía, no hablaba, no hacía promesas. Todos los días eran iguales. Hasta que un mes después de su condena definitiva, algo rompió esa repetición mórbida. En la tarde de un sábado nublado, la puerta de la celda se abrió lentamente. Martín alzó la vista con dificultad. Era raro que alguien apareciera sin ser llamado. La figura que entró no era alta ni imponente, pero la energía que traía consigo parecía llenar todo el lugar. Era Luana, la niña, la misma que semanas atrás lo había desenmascarado ante todos.

Ahora ahí frente a él, dio tres pasos al frente. Él la miraba sin entender. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz ronca casi un susurro. Ella simplemente se sentó en el banco de cemento frente a él, cruzando las manos sobre las rodillas. No vine a juzgarte, solo quiero que escuches. La firmeza en su voz contrastaba con la serenidad de su mirada. Luana abrió una pequeña mochila y sacó de ella una grabadora, algunos papeles arrugados y hojas dobladas. Esto es de personas a las que heriste.

No quieren demandarte. No quieren verte pudrirte aquí. solo querían ser escuchadas. Uno por uno colocó los objetos sobre la mesa de la celda. Martín dudaba bajo la mirada, pero ella no lo permitió. Mira, fue una orden susurrada pero innegociable. Y él obedeció. Pulsó el botón de reproducción de la grabadora. La primera voz era de una anciana. Mi esposo vendió la casa. dijo que no podía negarle un pedido al hombre de Dios. Murió 6 meses después, avergonzado de haberme dejado sin techo.

Luego vino un papel con letra infantil. Tuve que dejar la escuela porque mi mamá dio todo el dinero de la renta. Yo solo quería estudiar. El tercero era de una mujer que apenas podía hablar entre soyosos. Tuve que enterrar a mi esposo en un ataú de cartón. Creí que era lo que Dios quería, pero no era Dios, eras tú. Martín se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas ahora salían solas, sin esfuerzo. Cada frase era una cuchilla.

Intentaba respirar, pero algo dentro de él colapsaba. Por primera vez, en 20 años sentía de verdad el peso de lo que había hecho, no como números, montos o listas, sino como rostros, vidas, familias, niños. la niña ahí frente a él y no sabía si lo que más dolía era lo que hizo con ellos o lo que perdió en sí mismo. Luana al otro lado permanecía en silencio, solo observaba. Sus ojos no tenían ira ni compasión, tenían propósito.

Y por más que Martín intentara entender quién era ella, por qué estaba ahí, solo podía pensar en una cosa, que la niña que lo derrumbó era la única que aún lo obligaba a sentir, aunque fuera dolor. La celda permaneció en silencio, incluso después de que Luana se marchara, pero dentro de Martín algo se había movido. Las voces que ella trajo, los relatos, los billetes, los ojos de las víctimas, especialmente los de los niños, ya no salían de su mente.

Durante días solo revivía las frases que había escuchado. Una niña que dejó la escuela, un padre que fue enterrado como un indigente, un hijo que lloró en silencio porque su madre eligió el miedo a Dios en lugar de la comida en la mesa. Eran historias cortas, pero cada una pesaba como ladrillos en su pecho. Y fue en medio de una de esas noches largas e insomnes que Martín por fin habló. Solo tres palabras casi susurradas mirando la pared de la celda: “Quiero hacerlo.” Al día siguiente, cuando la celadora pasó con el carrito de comida, él pidió papel, sobres y una pluma.

Ella arqueó la ceja, pero no dijo nada. A la tarde siguiente, los materiales estaban ahí apilados sobre el banco de concreto. A un lado, una hoja con nombres, una lista que Luana había dejado en su última visita. Niños huérfanos, hijos e hijas de las familias que habían sido perjudicadas, endeudadas o destruidas por las falsas donaciones sagradas. Él miró la primera línea, un nombre sencillo, y con manos temblorosas comenzó a escribir, “Hola, sé que no me conoces como alguien bueno y no lo soy, pero necesito contarte lo que hice con tu familia y pedirte algo que quizás nunca merezca.” La escritura era lenta, la letra torcida.

Martín rompía más hojas de las que lograba terminar. A veces pasaba una hora mirando una sola frase, otras veces lloraba en medio de un párrafo y tenía que comenzar de nuevo, pero no se detenía. Una carta a la vez, nunca se justificaba, nunca intentaba parecer santo, solo decía la verdad, reconociendo el daño que causó. Un fragmento de una de las cartas decía, “Tu padre merecía un entierro digno. Yo te quité eso. Perdóname si algún día puedes.” En otra confesaba, “Usé la fe de tu madre para alimentar mi vanidad.

Tú solo eras un niño y yo te hice vivir con miedo a un castigo divino que nunca existió.” El primer envío de cartas se hizo en la tercera semana. Algunas regresaron selladas. Otras desaparecieron en su destino sin respuesta, pero entonces ocurrió algo diferente. El director del penal entró en su celda con un sobre en las manos. Recibimos esto hoy. Era una carta manuscrita escrita con plumón azul y corazones en las esquinas. Venía de una niña de 12 años, alumna de una escuela pública del interior.

Decía que su mamá lloró cuando recibió la carta de Martín. Decía que no entendía todo lo que había pasado, pero que quería responder porque nunca había recibido una carta de verdad. Terminaba diciendo, “No sé si vas a ir al cielo, pero quizás puedas ayudar a alguien aquí en la tierra antes. ” A la semana siguiente llegó otra y luego otras dos. Una maestra envió un video grabado con celular, una alumna leyendo en voz alta la carta que Martín había escrito.

La niña lloraba, pero seguía leyendo. Él sabe que se equivocó, sabe lo que causó, no quiere arreglarlo, quiere reconocerlo. Al final de la lectura, todo el salón estaba en silencio. Una compañera le tomó la mano. La maestra, con lágrimas en los ojos, apagó la cámara. Martín vio el video en el pequeño monitor de la sala de capellanía de la prisión. Al terminar, se quedó inmóvil por largos minutos. No sonró, pero algo dentro de él se deshizo, como si una enorme piedra se hubiera resquebrajado por dentro.

regresó a su celda, miró la pila de hojas en blanco y suspiró profundamente. Sabía que nunca lograría escribir lo suficiente, que ninguna carta del mundo borraría lo que hizo, pero aún así continuó una por una, palabra por palabra, y quizás por primera vez en su vida escribía no para convertir, no para recolectar, ni para impresionar. escribía para desnudarse, para sangrar en palabras, para devolver, aunque fuera solo un fragmento, de la dignidad que le había arrebatado a tantas personas.

El tiempo dentro de la prisión empezó a comportarse de forma extraña para Martín. Los días ya no se contaban por calendarios, sino por las cartas escritas, por las respuestas recibidas o por la ausencia de ellas. No pedía reducción de pena, no aceptaba visitas de abogados, no solicitaba ningún tipo de consuelo. Rechazó la celda individual, rechazó la televisión, incluso rechazó el puesto de bibliotecario que le ofrecían como privilegio por buena conducta. Lo único que aceptaba día tras día era papel y silencio.

El silencio, decía, era el único amigo honesto que aún le quedaba. Fue Luana quien trajo el cuaderno. Un día apareció en la sala de visitas con un cuaderno de pasta dura azul marino, sin nada escrito por fuera. Solo lo extendió a través de los barrotes, como si estuviera entregando algo sagrado. Escribe lo que aprendas, cada gesto, cada pensamiento, aunque nadie lo lea. Él la miró en silencio. ¿Por qué? Preguntó. Ella respondió sin titubear, porque lo que se aprende en la oscuridad puede iluminar a alguien en el futuro.

Martín llevó el cuaderno consigo y esa misma noche escribió la primera frase: “Hoy un preso analfabeto me enseñó a escuchar sin interrumpir.” Y así empezó a escuchar, a observar, a guardar silencio, no por vergüenza, sino por reverencia. Descubrió que había hombres ahí que nunca habían leído una historia completa. Algunos no sabían firmar su propio nombre. Comenzó con un preso, un hombre grande, tatuado, que jamás miraba a los ojos. Martín se sentó con él durante tres noches seguidas.

Dibujaba letras con el dedo en el suelo, luego con un lápiz y en silencio el otro repetía. sin darse cuenta le estaba enseñando a leer. Cuando ese hombre finalmente escribió su nombre por primera vez, lloró. Martín también. Los demás empezaron a notar y llegaron más. Poco a poco organizó círculos de lectura, pedía libros prestados de la capilla y los reescribía en lenguaje más sencillo para sus compañeros. creó un cuaderno colectivo donde cada uno podía escribir lo que había aprendido ese día, aunque fuera solo una palabra.

Un día escribió, “Hoy aprendí que el perdón es cuando alguien acepta verte como algo más que lo que hiciste.” Ese fragmento circuló por las celdas y algunos empezaron a copiarlo en sus propios cuadernos improvisados. Otros comenzaron a dejar notas en su puerta con preguntas, dudas, incluso confesiones. La celda 213, donde vivía Martín, se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían aprender a escribir y a sentir. Las visitas de Luana continuaban siempre discretas, siempre breves. Ella nunca lo llamaba padre, solo Martín.

Se sentaban frente a frente. Ella escuchaba. A veces llevaba una nota, otras veces solo observaba. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, ella prestaba atención como si cada palabra tuviera que pasar por un filtro de verdad antes de ser dicha. Una vez él preguntó, “¿No te cansas de venir aquí?” Ella respondió sin parpadear, “No vine a consolarte. Vine a asegurarme de que no te detengas.” y él no se detuvo. El sonido metálico de la puerta de la celda al abrirse sonó diferente aquella mañana.

Martín ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo había escuchado, pero ese día había algo definitivo en él. El director del penal entró con semblante neutro, sosteniendo una carpeta delgada. Martín Moreira, hoy termina su condena. El viejo permaneció sentado mirando al suelo por unos segundos. Es hoy”, murmuró como si le preguntara a Dios. El director asintió. “Sí, pero si quiere quedarse unos días más para organizar sus cosas, puede hacerlo.” Martín se levantó despacio con los ojos hundidos, pero el pecho liviano.

“No, me voy hoy.” La caminata hasta la puerta fue lenta, los pasos de un hombre que vivió demasiado tiempo entre muros como para no respetar cada segundo de aire libre. A cada metro recordaba las noches en vela, las cartas, los hombres que ahora sabían escribir los nombres de sus propios hijos. Llevaba solo una bolsa pequeña con el cuaderno azul marino, las respuestas que había recibido y un sobre que nunca abrió. El último dejado por una niña que firmó solo como C.

En el patio, los agentes abrieron el gran portón de hierro. La luz del exterior era intensa, casi blanca. Martín alzó la mano para protegerse los ojos y entonces se detuvo. Ahí frente a él estaba Pedro alto, barba sin afeitar, jeans oscuros, una chaqueta gastada, los brazos cruzados, los ojos del padre se congelaron, las manos le temblaron. Aquella imagen que tantas veces había invadido sus sueños y pesadillas, ahora era real. dio dos pasos vacilantes. Pedro, la voz salió temblorosa, quebrada.

Yo no lo merezco, pero necesitaba pedirte. Las palabras salieron a tropezones, pero salieron. Perdón por todo, por exponerte, por manchar el nombre de nuestra familia, por haber hecho todo mal, incluso cuando intenté hacerlo bien. Los ojos llorosos no eran los de un expadre, eran los de un hombre desnudo, sin escudos, sin excusas. Pedro permaneció en silencio por un instante, luego bajó los brazos lentamente y respondió con un hilo de voz, “Te perdono.” Martín se estremeció. pensó que no había escuchado bien.

¿Qué? Pedro respiró hondo. Te perdono porque ya no hue, porque elegiste cargar con lo que hiciste hasta el final y porque yo también estoy cansado de cargarlo solo. La frase rompió algo dentro de Martín. Tambaleo se cubrió el rostro con las manos y cayó de rodillas, llorando como no lloraba desde que Pedro nació. Y ahí, en el suelo áspero de la salida del penal, padre e hijo volvieron a encontrarse, no como héroes ni víctimas, sino como sobrevivientes del mismo dolor.

Pero no estaban solos. Detrás de Pedro, a pocos pasos, estaba Luana, pequeña, serena, como siempre. El viento jugaba con las puntas de su abrigo claro y sus ojos parecían saber lo que iba a pasar antes de que sucediera. Martín la vio y aún de rodillas intentó levantarse. Caminó hacia ella con pasos lentos, casi irreverentes. Sin ti nunca habría cambiado. Ella lo miró a los ojos y sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero llena de certeza. No tienes que agradecerme.

Solo estaba cumpliendo con mi misión. Misión. ¿Cómo que misión? Dijo Pedro. Martín aún sostenía la mirada de Luana como si quisiera prolongar ese instante de gratitud silenciosa. Pero algo empezó a cambiar a su alrededor. Primero el aire, una leve variación en la temperatura, como cuando sopla el viento antes de la lluvia, aunque no haya nubes en el cielo. Después la luz, la claridad del sol golpeó su espalda y por un breve segundo formó un contorno dorado, casi translúcido, que parecía latir suavemente.

Pedro frunció el ceño. Martín dio un paso atrás confundido y entonces, sin aviso, el silencio fue llenado por una sensación indescriptible, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luana los miró a ambos con serenidad, sin miedo. Su voz salió calmada, firme, pero ahora con una melodía distinta, como si cada palabra fuera guiada por algo que venía desde muy lejos. Es hora de que lo sepan. Pedro la miró confundido. ¿Saber qué? Luana respiró hondo. Yo fui una de las víctimas.

Martín abrió los ojos incrédulo, que ella asintió con lentitud. Mi familia no pudo pagar. Teníamos miedo. Miedo de Dios, miedo del infierno, miedo de todo lo que ustedes decían que pasaría si no dábamos lo poco que teníamos. La niña hablaba con un dolor quieto, limpio, que atravesaba a los dos hombres como una cuchilla suave. Mi papá se enfermó. Mi mamá se desesperó, vendió todo hasta el último colchón, pero no fue suficiente. Y entonces todo se vino abajo.

Martín llevó la mano a la boca en shock. No, no puede ser. Luana continuó. Nunca fuimos enterrados. Nadie supo que nos habíamos ido. La gente nos olvidó. Yo me quedé aquí. señaló su propio pecho, atrapada entre un mundo y otro, porque aún tenía algo por hacer, y ese algo era mirarte a los ojos y decirte, “Ya terminó.” Pedro la miraba paralizado. Pero estás aquí, estás viva. Luana sonrió con ternura, pero sus ojos comenzaron a brillar como si contuvieran agua y luz al mismo tiempo.

No, Pedro, no lo estoy. El viento sopló fuerte en ese momento, levantando hojas secas del suelo y haciendo que el cabello de Luana se elevara de forma irreal. Sus pies poco a poco comenzaron a parecer menos firmes sobre la tierra. Había una translucidez creciendo desde las puntas de sus dedos, de sus tobillos, como si se estuviera deshaciendo en luz. Me quedé porque alguien tenía que mostrar la verdad y ahora que ya la vieron, puedo descansar. Martín cayó de rodillas una vez más.

Luana, perdóname. Con todo mi corazón. Perdóname. Su voz era un soyoso, un hombre roto ante una verdad que ningún tribunal podría juzgar. Ella se acercó despacio, incluso mientras su cuerpo comenzaba a perder forma, a fundirse con la claridad del día. Colocó una mano sobre su hombro. Deja de pedir perdón. Empieza a actuar. Su toque fue ligero, pero Martín sintió como si una mano cálida atravesara su piel y alcanzara directamente lo más humano que había en él. Y entonces ella sonrió por última vez.

Una sonrisa de misión cumplida y desapareció. No como quién se va, sino como quien nunca perteneció del todo a este lado. El aire volvió a moverse, la luz volvió a la normalidad y allí, de pie, en el patio silencioso del penal, Padre e Hijo estaban solos otra vez, pero algo dentro de ellos y quizás en el mundo jamás volvería a ser igual. El sol comenzaba a salir en el horizonte, tiñiendo el cielo con tonos dorados, rosas y naranjas, como si hasta la naturaleza celebrara el fin de una larga noche.

Martín y Pedro caminaban lado a lado por un camino de tierra estrecho, rodeado de campos silenciosos. Ninguno de los dos decía nada y no hacía falta. El silencio ya no dolía. Era un silencio de paz, un silencio compartido por dos hombres que se reencontraban no por la sangre, sino por la verdad que finalmente habían compartido, aunque hubiera llegado demasiado tarde. Martín caminaba con pasos lentos, pero firmes. Cada huella en la tierra seca parecía cargada de propósito. Usaba ropa sencilla, tenis gastados y una mochila liviana a la espalda.

La sotana nunca más volvería a tocar su piel. Eso había quedado atrás. El hombre que caminaba ahora era solo eso, un hombre imperfecto, envejecido, arrepentido, pero por primera vez en décadas completo. A su lado, Pedro caminaba en silencio con las manos en los bolsillos. Aún quedaban cicatrices entre los dos, pero ya no eran heridas abiertas, eran marcas que contaban historias, historias que ya no necesitaban esconderse. Después de algunos minutos, Pedro miró a su padre con una expresión curiosa.

Y ahora, papá, ¿qué vas a hacer? Martín respiró profundo. El viento movía las hojas secas al borde del camino y él se detuvo por un segundo como si buscara las palabras en el propio suelo. Luego miró al cielo y respondió con voz firme, pero suave, “Hasta mi último suspiro. Solo haré el bien por cada persona que herí. Por ella, por ti, por mí.” Pedro asintió en silencio. No sonró, no respondió, solo siguió caminando a su lado, como quien entiende que algunas promesas no se hacen para ser oídas, sino vividas.

Martín sabía que no obtendría el perdón de todos. Sabía que algunas heridas que causó jamás sanarían por completo, pero eso no le impedía intentarlo. planeaba visitar cada orfanato de la lista que Luana le había dejado. No para predicar, no para enseñar, sino para servir, contar historias, leer para los niños, escribir cartas para quienes nunca habían recibido una, enseñar a escribir nombres, ser de alguna manera una presencia buena donde antes había representado miedo. El mundo no necesitaba que él se redimiera frente a las cámaras.

Necesitaba que desapareciera entre las filas del dolor y el abandono y sanara discretamente cada centímetro que pudiera. Mientras caminaban, pasaron junto a un viejo campo abierto con girasoles secos. Pedro señaló hacia el horizonte, “Allá hay una escuela, la que yo estudié.” Martín la miró con atención, conmovido. ¿Aún la recuerdas? Cada día. Porque fue el lugar que me hizo querer huir y el lugar que me dio fuerzas para quedarme. Los dos sonrieron y siguieron caminando un paso a la vez, como si cada metro de ese camino borrara poco a poco las huellas del pasado, no para negarlas, sino para superponerles nuevas marcas más humanas, más verdaderas.

Y mientras los dos desaparecían poco a poco en la línea del horizonte, el cuaderno azul marino de Martín se balanceaba colgado en la mochila. Dentro, en las últimas páginas, había una anotación solitaria escrita con letra temblorosa, pero decidida. Decía, Luana fue luz y gracias a ella puedo caminar, incluso después de haber caído tanto.

News

“SE PARECE A TU HIJO FALLECIDO”, dijo la novia del millonario al ver al niño de la calle. Entonces..

Un millonario deja caer a propósito su billetera llena de dinero en medio de la acera, solo para poner a…

Mis hermanos heredaron millones… yo una ruina. Hasta que leí la carta de mi padre…..

El cielo estaba cubierto de nubes grises aquella mañana, como si incluso la naturaleza supiera que algo desagradable iba a…

Millonario Disfrazado de Taxista Lleva a su Propia Esposa… y lo que Ella Confiesa lo Cambia Todo

Madrid, lluvia torrencial. Carlos Mendoza, 42 años, SEO de un imperio inmobiliario de 500 millones de euros, se disfraza de…

CEO Sonrió: “Si Tocas CHOPIN, Caso Mi Hija Contigo” – Lo Que Hizo El Conserje NEGRO La Dejó Muda………

Si sabes tocar chopín, te daré mi hija en matrimonio. Así fue como Richard Whitman, director ejecutivo de la prestigiosa…

Pareja desapareció en desierto de Chihuahua — en 2007, turistas hallan cuerpo atrapado en un cactus…

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial. Ella estaba embarazada. Él tenía…

Camarera Negra Ve Su Foto De Niña En La Casa Del Millonario – Queda EN SHOCK Al Descubrir Que…

Una camarera negra ve su foto de niña en la casa de un millonario y se queda impactada al descubrir…

End of content

No more pages to load