En el corazón de México, donde las montañas abrazan valles ancestrales y los pueblos conservan tradiciones milenarias, Tlxcala se levanta como un territorio de contrastes. En 1984, esta pequeña entidad federativa vivía los últimos coletazos de una década marcada por la crisis económica y la transformación social que sacudía al país.

Las familias rurales luchaban por mantener sus costumbres mientras el mundo moderno tocaba lentamente sus puertas. La familia Hernández Morales había echado raíces en San Pablo del Monte, un municipio que se extendía a los pies del majestuoso volcán La Malinche. Remedios Morales. Una mujer de 52 años curtida por el trabajo en el campo. Había criado sola a sus cuatro hijos.

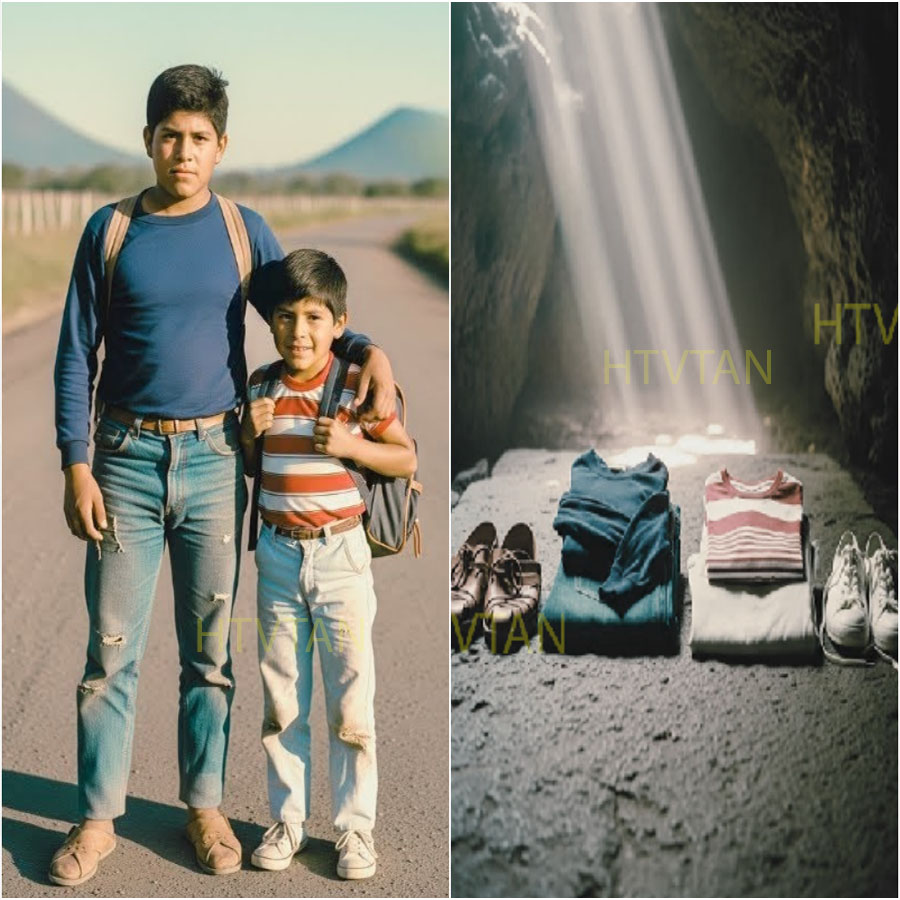

Después de que su esposo muriera en un accidente laboral 5 años atrás. Sus dos hijos menores, Roberto de 14 años y Miguel de 12, eran inseparables. Compartían no solo la sangre, sino una complicidad que los hacía aventurarse juntos por los senderos polvorientos que serpenteaban entre los maisales y los bosques de pino que coronaban las laderas del volcán.

Roberto, el mayor había heredado la complexión robusta de su padre y poseía una mirada inteligente que reflejaba una madurez prematura. Su responsabilidad como hermano mayor lo había convertido en el protector natural de Miguel, quien era más menudo, pero compensaba su estatura con una curiosidad insaciable por todo lo que lo rodeaba.

Ambos muchachos ayudaban a su madre en las labores del pequeño terreno familiar, donde cultivaban maíz, frijol y calabaza, siguiendo las técnicas que habían aprendido de generaciones anteriores. El martes 27 de marzo de 1984 amaneció con esa claridad cristalina que caracteriza los días de invierno en el altiplano mexicano.

La temperatura rondaba los 10 gr y una ligera brisa descendía desde las cumbres nevadas de la malinche. Remedios preparó el desayuno habitual, tortillas recién hechas, frijoles refritos y café de olla endulzado con piloncillo. Los hermanos se alistaron para ir a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el centro del pueblo, a unos 2 km de distancia de su hogar.

La rutina matutina transcurría con normalidad. Roberto llevaba puesta una camisa azul marino de manga larga, pantalones de mezclilla desgastados y sus guaraches de cuero que su madre le había comprado en el tianguis del domingo anterior. Miguel vestía una playera roja con rayas blancas, pantalones de manta y tenis blancos que comenzaban a mostrar signos de desgaste.

Ambos cargaban sus mochilas de tela y portaban sus cuadernos forrados con papel destraza. “¡No se vayan a tardar en el camino!”, les gritó remedios desde la puerta de la casa de adobe, mientras los veía alejarse por el sendero de tierra que conectaba su propiedad con el camino principal.

Era la misma recomendación que les hacía todas las mañanas, sin imaginar que esas serían las últimas palabras que intercambiaría con sus hijos menores. La jornada escolar transcurrió sin incidentes. La maestra Esperanza Téz, una mujer de mediana edad que llevaba más de 20 años educando a los niños del pueblo, recordaría después que ambos hermanos participaron activamente en las clases.

Roberto destacó en matemáticas al resolver correctamente una serie de problemas de suma y resta conllevadas, mientras que Miguel mostró entusiasmo durante la clase de ciencias naturales cuando hablaron sobre las plantas medicinales que crecían en los alrededores del volcán. Al finalizar las clases, cerca de las 2 de la tarde, los hermanos se despidieron de sus compañeros con la naturalidad de siempre.

Varios testigos los vieron caminar juntos por la calle principal del pueblo, dirigiéndose hacia el camino que los llevaría de regreso a casa. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde y los muchachos no habían aparecido, Remedios comenzó a inquietarse. Era inusual que sus hijos se retrasaran sin avisar, especialmente porque sabían que tenían responsabilidades en casa.

La mujer salió al patio y escudriñó el horizonte, esperando divisar las figuras familiares de Roberto y Miguel, acercándose por el sendero polvoriento. A las 5 de la tarde, la preocupación se transformó en angustia. Remedios se dirigió a casa de su compadre Evaristo Sánchez, un hombre que poseía una camioneta Ford del 79 y que había aceptado ayudarla en la búsqueda.

Juntos recorrieron el camino entre la escuela y la casa, deteniéndose a preguntar en cada vivienda que encontraron. La señora Refugio Martínez, que vivía a medio camino entre la escuela y el hogar de los Hernández, confirmó haber visto a los niños pasar frente a su casa alrededor de las 2:15 de la tarde. Iban platicando y riéndose como siempre”, declaró la mujer.

Roberto le decía algo a Miguel que lo hacía reír mucho. Se veían contentos y tranquilos. Ese testimonio marcó el último avistamiento confirmado de los hermanos Hernández Morales con vida. Conforme las horas pasaban sin noticias, la comunidad de San Pablo del Monte se movilizó. Los vecinos se organizaron en grupos de búsqueda que peinaron los alrededores del pueblo con lámparas de mano y antorchas improvisadas.

El presidente municipal, licenciado Aurelio Romero, se presentó en Casa de Remedios cerca de las 9 de la noche para coordinar los esfuerzos de búsqueda con las autoridades correspondientes. La primera noche fue un tormento para la familia Hernández. Remedios no pudo conciliar el sueño, manteniendo encendida una vela en la ventana con la esperanza de que sus hijos pudieran ver la luz y encontrar el camino a casa.

Sus otros dos hijos mayores, Carmen de 21 años y José de 18, llegaron desde la ciudad de Tlaxcala, donde trabajaban, alertados por un vecino que había viajado específicamente para notificarles la desaparición. Al amanecer del miércoles 28 de marzo, la búsqueda se intensificó. La policía judicial del Estado se hizo presente con una patrulla y dos agentes que comenzaron a realizar las primeras diligencias oficiales.

El comandante Rubén Castillo, un hombre de aspecto serio y bigote tupido, interrogó a los familiares y vecinos tratando de reconstruir los últimos movimientos de los menores. Las autoridades expandieron el perímetro de búsqueda hacia las faldas de la malinche, donde comenzaron a explorar las múltiples cuevas y formaciones rocosas que caracterizan la geografía volcánica de la región.

Grupos de voluntarios armados con sogas y lámparas de quereroseno se adentraron en barrancos y cañadas, gritando los nombres de Roberto y Miguel, mientras el eco devolvía un silencio desalentador. Durante los siguientes tres días, la búsqueda se extendió por un radio de 15 km alrededor del pueblo. exploraron pozos abandonados, construcciones en ruinas, terrenos valdíos y hasta los canales de riego que serpenteaban entre los cultivos.

Perros policía fueron traídos desde la capital del estado, pero las lluvias esporádicas de esos días habían borrado cualquier rastro olfativo que pudiera haber quedado. El sábado 31 de marzo, cuando la búsqueda oficial comenzaba a reducir su intensidad, un grupo de campesinos que participaba en las labores de rastreo hizo un descubrimiento que pondría los vellos de punta a toda la comunidad.

En una cueva ubicada a aproximadamente 8 km al noreste de San Pablo del Monte, en una zona conocida como los Cantiles, los buscadores encontraron algo que desafiaría toda lógica. La cueva en cuestión no era particularmente grande ni profunda. Se trataba de una formación natural de roca volcánica que se extendía unos 20 m hacia el interior de la montaña, con una altura promedio de 2 m que permitía a una persona caminar erguida en la mayor parte de su extensión.

El acceso requería descender por una pendiente empinada y sortear algunas rocas sueltas, pero no representaba una dificultad técnica significativa para alguien familiarizado con el terreno. Lo que encontraron los buscadores en el interior de esa cueva permanece grabado en la memoria colectiva de San Pablo del Monte hasta el día de hoy.

Sobre una superficie plana de roca, perfectamente doblada y acomodada con un cuidado meticuloso, estaba la ropa que Roberto y Miguel llevaban puesta el día de su desaparición. La camisa azul marino de Roberto estaba doblada con precisión militar, con las mangas alineadas y sin una sola arruga. Encima de ella, los pantalones de mezclilla habían sido colocados siguiendo los pliegues naturales de la tela, como si alguien se hubiera tomado el tiempo necesario para realizar la tarea con extrema dedicación.

Los huches de cuero estaban dispuestos de manera paralela. Con las correas cuidadosamente ordenadas, la playera roja con rayas blancas de Miguel había recibido el mismo tratamiento, doblada con esmero geométrico, sin rastro de la prisa o el descuido que caracteriza a los niños cuando se desvisten. Los pantalones de manta estaban perfectamente alineados y los tenis blancos habían sido colocados lado a lado con los cordones introducidos y ajustados como si acabaran de ser lustrados. Pero lo que más impactó a los

descubridores fue el estado de conservación de las prendas. A pesar de haber permanecido cuatro días en el interior húmedo de la cueva, la ropa no mostraba signos de deterioro, manchas de humedad o el mo que cabría esperar en esas condiciones. Las telas mantenían colores vibrantes y parecían haber sido lavadas recientemente.

Don Crescencio Vázquez, uno de los campesinos que participó en el hallazgo, no pudo contener las lágrimas al describir la escena. Era como si alguien hubiera preparado esa ropa para guardarla en un ropero”, declaró con voz quebrada. Todo estaba tan ordenado, tan limpio, que daba escalofríos. No era natural que estuviera así después de tantos días.

La noticia del hallazgo se extendió por el pueblo como un incendio en pastizal seco. Remedios morales llegó a la cueva acompañada de sus hijos mayores y confirmó entre solozos desgarradores que la ropa correspondía efectivamente a la que Roberto y Miguel llevaban el día de su desaparición. Cada prenda fue reconocida sin lugar a dudas.

Desde la pequeña mancha de tinta que tenía la camisa de Roberto en el bolsillo izquierdo, hasta el surcido casi invisible que remedios había hecho en los pantalones de Miguel semanas atrás. Las autoridades procedieron a acordonar la cueva y realizaron una inspección minuciosa del lugar. Los agentes buscaron huellas, cabellos, fibras de tela o cualquier indicio que pudiera proporcionar pistas sobre el paradero de los menores o las circunstancias que habían llevado a que su ropa apareciera en ese lugar tan específico y en esas condiciones tan

peculiares. El comandante Castillo ordenó que se tomaran fotografías de la escena y que se realizara un levantamiento topográfico de la cueva. Sin embargo, las limitaciones técnicas y presupuestales de 1984 impidieron que se llevara a cabo una investigación forense moderna. No existían laboratorios especializados en la región y el traslado de evidencias a la Ciudad de México representaba un costo que las autoridades locales no podían asumir fácilmente.

La búsqueda de Roberto y Miguel continuó durante las siguientes dos semanas. Pero ya sin la intensidad inicial, los grupos de voluntarios fueron reduciéndose gradualmente conforme la gente regresaba a sus actividades cotidianas. Las autoridades mantuvieron activo el caso, pero la falta de nuevas pistas y la ausencia de los cuerpos convertían la investigación en una tarea cada vez más compleja.

Durante los interrogatorios surgieron diversas teorías sobre lo que podría haber ocurrido con los hermanos. Algunos vecinos mencionaron haber visto vehículos extraños circulando por la zona en días previos a la desaparición, pero las descripciones eran vagas e inconsistentes. Otros hablaron de la posibilidad de que los niños hubieran decidido aventurarse hacia lugares más alejados y hubieran sufrido algún accidente en terreno montañoso.

La teoría del secuestro también fue considerada, aunque la ausencia de demandas de rescate y el hecho de que la familia no poseía recursos económicos significativos hacían poco probable esa hipótesis. Además, el descubrimiento de la ropa doblada en la cueva no encajaba con los patrones típicos de los casos de secuestro que se conocían en la región.

Una línea de investigación que generó controversia fue la posibilidad de que los propios niños hubieran decidido huir de casa. Sin embargo, quienes conocían a Roberto y Miguel descartaron categóricamente esta teoría. Los hermanos mantenían una relación estrecha y amorosa con su madre. no habían mostrado signos de rebeldía o descontento y su comportamiento el día de la desaparición había sido completamente normal.

Según todos los testimonios recabados, el aspecto más desconcertante del caso seguía siendo la condición en que apareció la ropa. Los investigadores consultaron con expertos en comportamiento humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tratando de encontrar una explicación lógica para el meticuloso ordenamiento de las prendas.

Las conclusiones fueron diversas, pero ninguna resultó completamente satisfactoria. Algunos especialistas sugirieron que el responsable del hecho podría padecer algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo que lo llevara a realizar acciones repetitivas y ordenadas. Otros plantearon la posibilidad de que se tratara de una puesta en escena deliberada diseñada para confundir a los investigadores o enviar algún tipo de mensaje cifrado.

La hipótesis más escalofriante, aunque no pudo ser demostrada, era que los niños hubieran sido obligados a desvestirse bajo amenaza y que posteriormente alguien hubiera tomado el tiempo necesario para doblar y acomodar cuidadosamente cada prenda. Esta teoría implicaba un nivel de frialdad y cálculo que perturbaba profundamente a quienes la consideraban.

Conforme pasaron las semanas, el caso de los hermanos Hernández comenzó a generar repercusiones que trascendieron los límites de San Pablo del Monte. Periodistas de la capital del estado llegaron para cubrir la historia y algunos medios nacionales publicaron notas breves sobre la misteriosa desaparición.

La imagen de la ropa perfectamente doblada en el interior de la cueva se convirtió en un símbolo inquietante que capturó la imaginación del público. Remedios morales se transformó en una figura trágica que luchaba incansablemente por mantener viva la esperanza de encontrar a sus hijos. Cada mañana la mujer recorría los mismos caminos que Roberto y Miguel habían transitado el día de su desaparición.

preguntando a cualquier persona que quisiera escucharla si había visto algo, por insignificante que pareciera. La comunidad de San Pablo del Monte se vio profundamente afectada por los acontecimientos. Los padres comenzaron a restringir los movimientos de sus hijos, especialmente durante las horas posteriores a la salida de la escuela.

Se establecieron sistemas informales de vigilancia vecinal y se organizaron grupos de acompañamiento para que los menores no transitaran solos por los caminos rurales. La escuela Benito Juárez implementó nuevos protocolos de seguridad. La maestra Esperanza Telles comenzó a llevar un registro más estricto de la asistencia y estableció la norma de que ningún alumno podía abandonar las instalaciones sin la presencia de un familiar responsable.

El escritorio que había ocupado Roberto y el pupitre, donde se sentaba Miguel, fueron conservados vacíos durante el resto del ciclo escolar, como un recordatorio silencioso de la tragedia que había golpeado a la comunidad. Los meses siguientes trajeron más preguntas que respuestas. En julio de 1984, un pastor que cuidaba cabras en las inmediaciones de la malinche reportó haber escuchado voces infantiles durante las primeras horas del amanecer, pero cuando acudió al lugar para investigar no encontró a nadie.

Aunque este testimonio fue registrado oficialmente, nunca pudo ser corroborado y muchos lo atribuyeron a una combinación de esperanza desesperada y efectos acústicos naturales de la montaña. En agosto, una mujer que viajaba en un autobús de pasajeros hacia la ciudad de Puebla afirmó haber visto a dos niños que respondían a la descripción de Roberto y Miguel caminando por la carretera federal en las cercanías de San Martín, Texmelucán.

Las autoridades investigaron el reporte, pero no pudieron encontrar evidencia que sustentara la afirmación. Varios testigos de la zona fueron interrogados sin que se obtuvieran resultados positivos. El primer aniversario de la desaparición fue conmemorado con una misa especial en la Iglesia de San Pablo del Monte.

El padre Honorato Mejía, quien había conocido a los hermanos desde que eran pequeños, ofreció una homilía emotiva en la que pidió a la comunidad que no perdiera la esperanza y que continuara orando por el regreso de Roberto y Miguel. Remedios, vestida de negro riguroso, ocupó la primera fila del templo con una fotografía de sus hijos entre las manos.

Durante la ceremonia religiosa, el párroco mencionó la importancia de mantener unida a la comunidad ante la adversidad y recordó que los casos sin resolver no significaban casos olvidados. Sus palabras resonaron en el interior del templo colonial, pero no lograron aliviar el peso del misterio que seguía sin encontrar explicación.

Las investigaciones oficiales continuaron de manera intermitente durante los años siguientes, pero la falta de nuevas pistas y la rotación natural del personal policiaco fueron diluyendo la intensidad de los esfuerzos. Los expedientes del caso ocuparon varios archiveros en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, convirtiéndose gradualmente en documentos que solo eran consultados cuando algún periodista o investigador independiente solicitaba información.

En 1987, 3 años después de la desaparición, un antropólogo forense de la Universidad Nacional Autónoma de México visitó la cueva donde había aparecido la ropa de los hermanos. El Dr. Edmundo Vargas realizó un estudio detallado de las características geológicas del lugar y concluyó que las condiciones de humedad y temperatura no eran compatibles con la preservación natural de textiles durante periodos prolongados.

Este hallazgo científico añadió una nueva capa de misterio al caso, ya que confirmaba las sospechas de que alguien había intervenido directamente en la colocación y conservación de las prendas. Sin embargo, el informe del Dr. Vargas no pudo determinar quién había sido el responsable, ni con qué propósito se había realizado esa acción.

La década de los 90 trajo cambios significativos para San Pablo del Monte. La modernización del país llegó gradualmente al pueblo en forma de líneas telefónicas, mejor infraestructura carretera y nuevas oportunidades económicas. Sin embargo, el recuerdo de Roberto y Miguel Hernández Morales permanecía grabado en la memoria colectiva de la comunidad como una herida que se negaba a cicatrizar completamente.

Remedios morales nunca dejó de buscar a sus hijos. Hasta su muerte en 1998, a los 66 años de edad, la mujer mantuvo viva la esperanza de obtener algún día una respuesta sobre el destino de Roberto y Miguel. Sus últimas palabras, según testimonio de su hija Carmen, fueron una oración pidiendo que sus hijos menores encontraran paz donde quiera que estuvieran.

El caso de los hermanos Hernández Morales se convirtió en uno de los misterios más inquietantes en los anales criminológicos de Tlaxcala. La combinación de una desaparición sin explicación y el descubrimiento de evidencia física en condiciones inexplicables creó un rompecabezas que desafió tanto a investigadores profesionales como a estudiosos del comportamiento humano.

A lo largo de los años, diversos investigadores independientes han revisado los expedientes del caso, tratando de encontrar algún detalle que hubiera pasado desapercibido durante la investigación original. Algunos han propuesto teorías relacionadas con redes de trata de personas, aunque la falta de evidencia concreta y la particularidad del hallazgo de la ropa hacen que estas hipótesis sean difíciles de sostener.

La cueva donde apareció la ropa de los hermanos se convirtió en un lugar de peregrinación informal para familiares de personas desaparecidas en la región. Durante años fue común encontrar flores silvestres, veladoras y pequeñas ofrendas dejadas por visitantes que buscaban algún tipo de consuelo o esperanza en medio de sus propias tragedias.

Las nuevas generaciones de San Pablo del Monte crecieron escuchando la historia de Roberto y Miguel como una leyenda local que servía tanto de advertencia como de recordatorio sobre la fragilidad de la existencia humana. Los niños del pueblo aprendieron a mencionar sus nombres con respeto y a observar un minuto de silencio cuando pasaban frente a la casa donde había vivido la familia Hernández Morales.

En 2014, 30 años después de los hechos, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas incluyó el caso de los hermanos Hernández en una revisión sistemática de desapariciones sin resolver en el país. Utilizando técnicas forenses modernas y bases de datos actualizadas, los investigadores trataron de encontrar nuevas pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio.

Sin embargo, el paso del tiempo había borrado muchas evidencias físicas y varios de los testigos originales habían fallecido. La cueva había sido alterada por décadas de visitantes y fenómenos naturales, eliminando cualquier rastro forense que pudiera haber permanecido desde 1984. La investigación concluyó sin aportar nueva información significativa al caso.

Hoy en día, 40 años después de aquella mañana de marzo, cuando Roberto y Miguel Hernández Morales salieron de su casa rumbo a la escuela para no regresar jamás, su desaparición sigue siendo un enigma sin resolver. La imagen de su ropa perfectamente doblada en el interior de una cueva volcánica permanece como un símbolo inquietante de las preguntas que pueden quedar sin respuesta y de los misterios que pueden desafiar toda lógica humana.

El caso representa también un testimonio del dolor que puede provocar la incertidumbre y de la fortaleza que pueden demostrar las familias ante la adversidad más extrema. Remedios morales se convirtió en un ejemplo de dignidad y perseverancia para su comunidad, manteniendo la esperanza, aun cuando todas las probabilidades indicaban que sus hijos nunca regresarían a casa.

La historia de los hermanos Hernández Morales trasciende las fronteras de lo meramente criminal o investigativo para convertirse en una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la importancia de la comunidad solidaria y la necesidad de preservar la memoria de quienes desaparecen sin dejar rastro comprensible.

Su recuerdo permanece vivo en San Pablo del Monte, grabado no solo en las lápidas del cementerio local, sino en el corazón colectivo de un pueblo que aprendió a convivir con el misterio y a honrar la memoria de dos niños que se desvanecieron como el humo en las faldas de la malinche.

News

No te amé ni un día en 40 años, dijo él… pero lo que ella confesó dejó a todos temblando…

La tarde se había vestido de gala. El salón principal del antiguo hotel en el centro de Madrid estaba decorado…

Niñita CIEGA irrumpe en audiencia de millonario sin abogado: “¡Yo voy a salvarte de la prisión!”….

Niña de la calle Ciega llega al tribunal y sale en defensa de un multimillonario acusado de haber quitado la…

Médico Sorprendido Al Descubrir Que Una Chica Está Embarazada De Siete Bebés, Lo Que Sucedió Después…

Médico sorprendido al descubrir que una chica está embarazada de siete bebés, lo que sucedió después. Elena, la vez pasada…

Señor, Yo Puedo Hacer que Tu Hija VUELVA A CAMINAR, Le Dijo el Niño Mendigo al MILLONARIO…

Señor, yo puedo hacer que tu hija vuelva a caminar”, le dijo el niño mendigo al millonario. La plaza central…

MILLONARIA DESCUBRE A SU MECÁNICO PROTEGIENDO A SU HIJO LISIADO, Y QUEDA ESPANTADA AL VER LA VERDAD…

Millonaria sorprende a un mecánico defendiendo a su hijo en silla de ruedas y se queda en shock al descubrir…

¡MILLONARIO VE A LA EMPLEADA DEFENDIENDO A NIÑA EN SILLA DE RUEDAS… Y EL OSCURO SECRETO FAMILIAR…

Paloma González sube corriendo la escalera de la mansión de los Montemayor cuando escucha gritos que vienen del segundo piso….

End of content

No more pages to load