Amanecía en Chicago cuando el padre Tomás abrió las puertas de la iglesia de San Benito, como hacía cada mañana desde hacía 30 años. Pero ese día algo era distinto, no por el frío que mordía los huesos, ni por el silencio que pesaba más que el aire. Era por ese pequeño bulto acurrucado en la tercera banca de madera junto al altar. Era un niño. Dormía abrazado a sí mismo, con los zapatos rotos, la ropa sucia y el rostro escondido entre los brazos.

A su lado no había mochila, ni juguete, ni abrigo, solo una hoja arrugada asomando del bolsillo de su chaqueta. El padre se acercó sin hacer ruido, como si estuviera frente a un milagro frágil. Con manos temblorosas tomó la hoja. Era una acta de nacimiento. Nombre, Santiago, edad, 5 años, nada más, ni dirección, ni contacto, solo un nombre. El niño despertó sobresaltado, miró al sacerdote con ojos grandes, asustados, llenos de rabia y miedo. No dijo palabra. solo abrazó sus rodillas y cerró los labios con fuerza, como si el silencio fuera su único escudo.

El Padre no hizo preguntas, solo se sentó en la banca de atrás y esperó en silencio, con respeto, como se espera a alguien que ha perdido el mundo entero. Las horas pasaron. Santiago no se movió ni para comer ni para hablar, pero cuando cayó la tarde, una señora de voz dulce le ofreció pan con mantequilla. Él lo aceptó. Fue el primer gesto pequeño, real. Nadie vino a buscarlo ese día, ni al siguiente, ni nunca. Nadie preguntó por un niño de ojos tristes y hombre corto.

Y así comenzó una historia que no está escrita en los evangelios. pero que cambió para siempre la vida de todos los que entraron a esa iglesia. No todos los niños son abandonados en la calle. Algunos son dejados en lugares donde se supone que vive la esperanza. Santiago fue uno de ellos. Lo dejaron en una iglesia envuelto en silencio, con los pies fríos y una hoja en el bolsillo que decía su nombre. No hubo nota de despedida, no hubo beso en la frente, solo el crujido de una banca de madera y los pasos de un niño que aún no entendía lo que significaba estar solo en el mundo.

A los 5 años, Santiago fue entregado a lo desconocido con la fe muda de que alguien lo encontraría. Esta historia no tiene ángeles que bajan del cielo ni milagros con luces celestiales, pero tiene manos humanas que supieron abrazar, ojos cansados que aprendieron a cuidar y corazones que se negaron a dejarlo desaparecer. Durante años, Santiago vivió entre velas encendidas, biblias antiguas, cánticos dominicales y el eco de su propio nombre, que al principio odiaba. Lo que empezó como un rechazo a todo lo que lo rodeaba.

Con el tiempo se transformó en amor. Amor por quienes no lo abandonaron. Amor por un lugar que se convirtió en hogar. Porque a veces la fe no llega en forma de revelación, sino en forma de pan caliente, de una manta doblada, de una historia contada con voz ronca antes de dormir. Y en medio de ese altar de madera y ternura, Santiago descubrió quién era, y más importante aún, quién quería ser. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y comentar desde qué país o ciudad nos estás viendo.

Cada historia que compartimos aquí tiene un corazón que late y queremos que tú formes parte de él. Ahora sí, respira hondo. Lo que viene te va a emocionar. El sol apenas se atrevía a asomarse por las ventanas altas de la iglesia cuando el padre Tomás notó algo distinto en el aire. Estaba acostumbrado al silencio de las mañanas, al crujido de la madera vieja bajo sus pasos, al eco de sus oraciones. Pero ese día algo rompía la rutina.

Había un cuerpo pequeño acurrucado en la tercera banca entre la penumbra y el altar. Era un niño, no tendría más de 5 años. Llevaba una chaqueta roja demasiado grande para él, sucia y rasgada en un costado. Tenía los brazos cruzados sobre las piernas y el rostro escondido. A su lado, como si fuera parte de él, una hoja arrugada sobresalía del bolsillo. Tomás se acercó con calma, sin hacer ruido. Sus pasos eran lentos y su mirada suave. Con cuidado sacó el papel.

Era una acta de nacimiento. Santiago Ramírez decía. Fecha de nacimiento. 5 años atrás. No había más pistas, ni un teléfono, ni una dirección, solo un nombre y un niño. Santiago despertó al sentir el movimiento. Abrió los ojos bruscamente con una mezcla de miedo y rabia. Se apartó como si el sacerdote fuera una amenaza. No dijo nada, solo frunció el seño y abrazó sus rodillas con fuerza. Su expresión decía más que 1000 palabras: “No confío en nadie.” El padre Tomás no insistió, no preguntó, no lo tocó, no lo juzgó, solo se sentó en la banca de atrás y dejó pasar el tiempo.

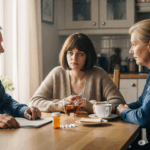

A veces el silencio es más poderoso que cualquier sermón. Después de un rato entraron doña Carmen y Lucía con sus bolsas de pan y café. Cuando lo vieron, supieron que algo había cambiado para siempre. Carmen, con su voz suave y manos cálidas, se acercó y le ofreció un trozo de pan con mantequilla. Santiago no respondió. Lucía dejó una manta doblada sobre la banca y volvió a barrer el pasillo central como si nada. El niño miró de reojo el pan.

Y después de unos minutos eternos, lo tomó con las dos manos. Mordió, comió, lloró en silencio. Las horas pasaron y nadie vino a buscarlo. Nadie llamó, nadie preguntó por un niño con chaqueta roja y zapatillas sucias. En la sacristía, Tomás hizo una llamada a servicios sociales, pero no dio muchos detalles. Algo en su corazón le decía que aquel niño no necesitaba ser llevado, sino quedarse. Esa noche, Santiago durmió en un rincón de la sacristía envuelto en la manta de Lucía.

No quiso hablar, ni siquiera su nombre salió de sus labios. Pero antes de cerrar los ojos, miró a Tomás, que se sentó en una silla junto a él con un libro en la mano. El sacerdote no lo miraba con pena, lo miraba con respeto, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, Santiago seguía ahí, quieto, silencioso, pero no huyó. Carmen trajo leche caliente y una rebanada de pan con azúcar. Él la aceptó sin mirar. Lucía le trajo unos crayones viejos y un cuaderno.

No los usó, pero no los rechazó. El padre Tomás no lo presionó. Le habló de cosas simples, del frío que hacía afuera, del vitral que iluminaba el altar, de los gatos que a veces dormían en el tejado. Santiago escuchaba en silencio, con los ojos fijos en las velas y así, sin pedir permiso, se fue quedando. Porque a veces no es necesario que alguien diga, “Te amo.” Basta con que te dejen quedarte. Los primeros días fueron como caminar sobre cristales.

Santiago se movía por la iglesia como un fantasma. No hablaba, no sonreía, no lloraba, solo estaba. Dormía envuelto en la misma manta, en el rincón más oscuro de la sacristía, como si quisiera desaparecer. Se sentaba en las bancas vacías durante las misas, sin entender nada, con la mirada fija en el suelo. Doña Carmen comenzó a dejarle pequeñas cosas, una taza de chocolate, un pan dulce, una bufanda tejida a mano. No decía mucho, pero siempre lo llamaba mi niño con una ternura que rompía silencios.

Lucía, más reservada, lo invitaba a acompañarla mientras barría, dejándole una escoba pequeña solo por si quería. Santiago no hablaba, pero observaba. Miraba como Tomás encendía las velas, cómo las mujeres arreglaban las flores, cómo los ancianos llegaban a rezar en silencio. Se sentaba siempre en el mismo banco al fondo, con la chaqueta roja abrochada hasta el cuello y los pies colgando. Una tarde, el padre Tomás le dejó un libro infantil con ilustraciones. No lo entregó en la mano, solo lo dejó sobre la banca antes de irse.

Santiago lo miró por largo rato, luego lo abrió con timidez. No sabía leer, pero las imágenes eran claras. Un niño caminando solo por un bosque, buscando un lugar al que llamar hogar. Esa noche, por primera vez, Santiago habló una sola palabra. Mientras Tomás cerraba la iglesia y apagaba las luces, una vocecita le dijo, “¿Puedo quedarme?” El sacerdote lo miró con calma. y con una sonrisa apenas visible respondió, “Ya estás aquí, hijo.” Desde entonces algo cambió. Santiago comenzó a ayudar a Carmen a doblar manteles, a acompañar a Lucía cuando acomodaba los bancos y a seguir a Tomás como una sombra silenciosa.

No hablaba mucho, pero ya no evitaba las miradas y por las noches se dormía más tranquilo. El padre Tomás, paciente como la piedra, le enseñaba palabras nuevas cada día. Santiago repetía en voz baja como si temiera romper algo. Fe, luz, perdón. Palabras que jamás había escuchado en casa, si es que alguna vez tuvo una. Palabras que comenzaban a construirle un mundo. Pasaron semanas y luego meses. Nadie lo buscó, nadie preguntó, nadie lo nombró afuera de esas paredes.

Pero dentro, Santiago ya tenía un lugar, un espacio, una rutina, un nombre que empezaba a significar algo más que un papel arrugado. Un día, durante la misa, Tomás lo dejó sentarse junto a él en el altar detrás del ambón. Santiago se sintió nervioso, pero emocionado. Miró al público, a las velas, al vitral que proyectaba colores sobre el piso y por primera vez sintió que pertenecía a algo. No sabía qué, pero era suyo. Aquella noche, mientras Carmen recogía los manteles y Lucía apagaba las luces, Santiago se quedó mirando al Padre y le preguntó, “¿Tú siempre quisiste ser sacerdote?

Tomás lo miró y respondió, “No, al principio, pero un día supe que quería cuidar a quienes nadie cuidaba.” Santiago bajó la cabeza pensativo y susurró, “Yo también quiero hacer eso cuando sea grande.” Santiago ya no era solo un niño perdido en una banca. Con el tiempo se había convertido en parte del latido silencioso de la iglesia. Cada mañana, antes que los feligreses llegaran, él abría las puertas de madera con esfuerzo, saludaba a Carmen con un tímido buenos días y ayudaba a Lucía a colocar flores frescas junto al altar.

Su chaqueta roja, aunque vieja, parecía ahora un uniforme invisible que lo nombraba guardián del lugar. El padre Tomás lo observaba en silencio, orgulloso. En las noches le contaba historias bíblicas, no para imponer creencias, sino para enseñarle sobre esperanza, justicia y compasión. Santiago escuchaba con atención, memorizando palabras, repitiéndolas en secreto mientras acomodaba las velas. Había aprendido a leer con los salmos y ahora leía en voz baja, solo para sí mismo, como si cada palabra fuera un pequeño paso hacia su propio destino.

Un domingo por la mañana, mientras la misa comenzaba, una mujer de traje gris entró a la iglesia. No parecía rezar, observaba. Tomaba notas en una libreta. Santiago la notó desde el altar. sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a leer miradas y la de ella no traía consuelo. Después de la misa, Tomás fue abordado por la mujer. Era una trabajadora social del Estado. Había recibido un reporte anónimo sobre un niño viviendo de forma irregular en una iglesia.

Pedía información, nombres, documentos. El padre Tomás, con la calma de los sabios, le ofreció café en la sacristía y le habló de Santiago como se habla de un milagro que respira. La mujer no era cruel, solo cumplía su deber. Anotó todo. Dijo que regresaría, que debía evaluar la situación. Santiago escuchó parte de la conversación desde el pasillo, corrió hasta el campanario, subió los escalones de madera y se escondió entre sogas y polvo, como si el miedo pudiera espantarse desde lo alto.

Lucía lo encontró horas después, acurrucado detrás de la campana, abrazando su chaqueta como si fuera una armadura. Ella no preguntó nada, solo lo abrazó en silencio, como una madre que ya ha perdido antes y no quiere perder de nuevo. Esa noche nadie durmió tranquilo. Carmen rezó por primera vez en voz alta desde que Santiago llegó. Tomás escribió una carta a una vieja amiga abogada y el niño desde su rincón susurró palabras que nunca había dicho. No me dejes, por favor.

Los días siguientes fueron distintos. Santiago seguía con su rutina, pero su sonrisa tímida se había apagado. Miraba la puerta con temor, saltaba con cada timbre. El amor que había descubierto ahora traía consigo un nuevo miedo, el de perderlo. Una semana después, la asistente social regresó. Trajo papeles, protocolos, preguntas. Tomás le habló con firmeza, defendiendo cada paso, cada palabra, cada esfuerzo hecho por proteger a ese niño. Carmen y Lucía firmaron declaraciones. Los feligreses también, todos querían lo mismo, que Santiago se quedara.

Pero la ley no entiende de lazos invisibles, solo de reglas. Y aunque nada estaba decidido aún, el riesgo era real. Santiago lo sabía. Esa noche, mientras apagaban las velas del altar, tomó la mano del padre Tomás y le dijo con voz firme y ojos brillantes, “Si me llevan, ¿puedo volver algún día?” Tomás se agachó, lo miró a los ojos y respondió, “Esta será tu casa, hijo. Aunque estés lejos, tu lugar aquí no se borra.” El rumor corrió más rápido que los pasos del padre Tomás.

En menos de una semana todo el barrio supo que querían llevarse a Santiago. No sabían los detalles, pero sabían lo esencial. Ese niño, con ojos de invierno y manos pequeñas era parte de la iglesia y nadie quería que se lo quitaran. Las primeras en actuar fueron Carmen y Lucía. Reunieron firmas después de la misa. Hablaron con cada vecino, con cada anciano que alguna vez recibió un saludo de Santiago o lo vio acarreando velas con cuidado. Es nuestro niño decía Carmen apretando los labios como si fuera una cruzada personal.

El padre Tomás fue más allá. Escribió a un viejo amigo de seminario que ahora trabajaba en asuntos legales dentro de la diócesis. pidió ayuda para presentar una solicitud de tutela temporal. No era fácil, pero tampoco imposible. Y por primera vez, Santiago escuchó una palabra que nunca había sentido dirigida a él, familia. Él no entendía leyes ni documentos, pero veía, veía como la gente se acercaba a preguntarle cómo estaba, cómo le dejaban galletas, dibujos, hasta una bufanda nueva tejida por la señora Elena, que casi no salía de casa.

Veía como en cada mirada había algo distinto, pertenencia. Una tarde, Tomás lo llevó a una sala pequeña al fondo de la iglesia. Sobre la mesa había hojas blancas y lápices de colores. “Dibuja lo que tú quieras”, le dijo. Santiago dudó. Luego tomó el lápiz azul y empezó. Cuando terminó, había una iglesia. En el centro un niño con chaqueta roja y alrededor muchas manos abiertas. Tomás no dijo nada, solo enmarcó el dibujo y lo colgó en la sacristía al lado de una imagen de San Benito.

Santiago lo miró y preguntó en voz baja, “¿Eso soy yo.” El Padre respondió con ternura, “Eres tú y todos los que decidimos amarte.” Mientras tanto, la asistente social regresó, esta vez con una nueva postura. Había recibido más de 30 cartas de vecinos, profesores de catequesis, ancianos de la comunidad. Todos hablaban de Santiago no como un caso, sino como una historia que les había tocado el alma. Ella accedió a escuchar al niño, le ofreció una entrevista en un salón anexo de la iglesia.

Santiago, nervioso, se sentó frente a ella. Le temblaban las manos, pero por primera vez habló sin miedo. Yo no sé dónde está mi mamá, pero aquí tengo gente que me cuida. No tengo una cama mía, pero tengo abrazos. No tengo juguetes nuevos, pero tengo pan y canciones. No quiero irme. La mujer lo miró con respeto, tomó nota, cerró la libreta y antes de irse se agachó frente a él y le dijo, “Gracias por contarme tu verdad, Santiago.

” Esa noche hubo misa especial, no por calendario litúrgico, sino por necesidad del corazón. Tomás habló del amor que no se elige, del que llega sin sangre ni apellidos, pero se enraíza igual. Santiago ayudó en el altar vestido con una túnica blanca que le quedaba grande, pero le hacía brillar los ojos. Cuando la misa terminó, alguien le gritó desde el fondo, “Padrecito Santiago.” Todos rieron. Él también, por primera vez río sin culpa. La iglesia ya no era un refugio temporal para Santiago.

Era su casa, su mundo, su escuela, su nido. Cada rincón tenía su huella. el banco donde dormía al principio, el rincón donde escondía sus dibujos, la escalera del campanario que subía cuando necesitaba estar solo y sobre todo el altar, ese lugar sagrado donde empezó a imaginar algo que antes no se habría atrevido a soñar. Una mañana, mientras Tomás se preparaba para la misa, encontró a Santiago de pie frente al espejo de la sacristía, usando una vieja estola sobre los hombros.

No jugaba, solo se miraba silencioso, concentrado, como si estuviera ensayando no un papel, sino un destino. El padre sonrió desde la puerta sin que el niño lo notara. ¿Y eso? preguntó rompiendo el silencio. Santiago bajó la mirada avergonzado. Solo quería ver cómo se sentía. Tomás se acercó y le arregló la estola con cuidado. ¿Y cómo se siente? El niño pensó un momento. Pesado, pero bonito. Desde ese día, Santiago comenzó a ayudar con más atención. Anotaba todo lo que Tomás hacía, cómo saludaba a los fieles, cómo leía, cómo levantaba el cáliz, cómo consolaba a los tristes.

Le pedía que le explicara las palabras difíciles de la Biblia y copiaba versículos en su cuaderno como si fueran cartas para alguien que todavía no conocía. Una tarde, mientras organizaban papeles viejos en la sacristía, Carmen encontró un sobre manchado con el nombre completo de Santiago escrito a mano. Dentro había una copia más antigua de su acta de nacimiento, pero esta vez con un segundo apellido y un sello de un hospital del Paso, Texas. Tomás lo leyó en silencio.

Era la primera pista real sobre su pasado. Lo discutieron con Lucía, que sugirió buscar registros hospitalarios antiguos, pero Tomás no quiso apresurarse. Todo a su tiempo, dijo, “Ahora lo que importa es proteger su presente.” El proceso legal avanzaba. A cada visita de la asistente social, Santiago mostraba más seguridad. Ya no bajaba la mirada ni temía ser arrancado. Había aprendido a hablar de sus emociones, a decir lo que quería, lo que sentía y lo que sentía más que nada era pertenencia.

Si yo me vuelvo padre, ¿puedo seguir viviendo aquí?, preguntó una noche mientras encendía velas junto a Tomás. Si eso es lo que deseas, no solo vivirás aquí, esta iglesia será tuya.” Respondió el sacerdote con voz firme. Santiago asintió en silencio, con los ojos fijos en la llama que danzaba. En su pecho una semilla germinaba. La comunidad también lo veía distinto. Algunos empezaron a llamarlo monaguillo mayor. Le daban tareas, le hacían preguntas, incluso lo buscaban para leer durante las misas de los niños.

Santiago ya no era el niño abandonado, era el niño querido. En la escuela comunitaria, Santiago comenzó a destacar, no por sus notas que eran buenas, sino por su manera de escuchar a los demás. Si un compañero lloraba, él se sentaba al lado. Si alguien se sentía solo, él compartía su pan. Había aprendido algo que no se enseña en libros, el valor de estar presente. Pero a pesar de la calma, Santiago aún guardaba preguntas. Por las noches miraba la copia nueva del acta de nacimiento con ese apellido extraño.

A veces soñaba con un rostro que no podía recordar, con una voz que lo llamaba desde lejos. No sentía rabia, pero sí un hueco, una historia inconclusa. Y aunque el amor que recibía era real y profundo, algo dentro de él quería saber por qué, por qué lo dejaron. ¿Por qué en una iglesia? ¿Por qué justo él? Preguntas que aún no tenían respuesta, pero que pronto comenzarían a buscarse. La copia vieja del acta de nacimiento se convirtió en el tesoro más silencioso de Santiago.

No la mostraba, no hablaba de ella con nadie más que con Tomás, pero la revisaba cada noche antes de dormir, como si en esa hoja arrugada se escondiera un mapa. El segundo apellido que aparecía Galván no significaba nada para él, pero al mismo tiempo lo era todo. En la escuela comunitaria comenzó a usar la computadora del aula para buscar ese apellido junto con el nombre del hospital que figuraba en el acta. Al principio no sabía por dónde empezar, pero era observador, paciente y había aprendido a investigar con la misma fe que había aprendido a rezar, en silencio, con constancia, sin esperar milagros.

Un día encontró una lista de nacimientos registrados en hospitales fronterizos y ahí, entre decenas de nombres, apareció uno que coincidía con el suyo, Santiago Ramírez Galván. Fecha de nacimiento exacta. Lugar El Paso, Texas. Madre María Galván. Edad al momento del parto, 22 años. Santiago se quedó quieto frente a la pantalla. Repitió el nombre en voz baja. María Galván. No lo reconocía, pero algo en el pecho se le apretó. No era un recuerdo, era un presentimiento. Guardó la información en un cuaderno y la escondió debajo de su colchón en la sacristía.

Durante días caminó por la iglesia como si llevara un secreto que no sabía si quería revelar. Carmen notó que andaba más callado. Lucía lo abrazaba más tiempo sin saber por qué. Tomás, con su sabiduría habitual esperó a que él hablara y una tarde Santiago lo hizo. Encontré un hombre, dijo sin rodeos. Tomás lo miró con suavidad. ¿Y qué quieres hacer con eso, hijo? Santiago bajó la cabeza. Su voz temblaba. No lo sé. Parte de mí quiere saber quién es.

Otra parte tiene miedo. Tomás se acercó y le puso una mano en el hombro. Buscar respuestas no significa que vas a perder lo que ya tienes. El corazón tiene espacio para más de un amor. Con ese permiso silencioso, Santiago siguió buscando. Encontró un perfil en una red social de una mujer llamada María Galván, que vivía en las afueras de Los Ángeles. Su rostro era borroso en las fotos. Pero había algo familiar en sus ojos. En una de las publicaciones hablaba sobre un hijo perdido.

No daba detalles, solo escribía. Siempre hay una vela encendida por ti. El corazón de Santiago dio un salto. No sabía si era ella, no sabía si quería saberlo. Pero una cosa era clara. No estaba solo en su recuerdo. Alguien en algún lugar también pensaba en él. decidió no hacer nada impulsivo. No quería romper la paz que había logrado, pero compartió la información con Tomás. El sacerdote prometió ayudarlo a contactar de manera segura cuando ambos sintieran que era el momento.

Mientras tanto, la vida en la iglesia seguía. Santiago no dejó de servir en el altar, de ayudar en las tareas, de reír con los feligres. Pero ahora cada palabra que pronunciaba, cada vela que encendía, cada oración que murmuraba, llevaba dentro una doble esperanza, la de su presente y la de su pasado. Porque a veces el amor verdadero no es elegir entre lo que fue y lo que es, es aprender a abrazarlo todo. El invierno había llegado a Chicago y con él el aire se volvió más denso, más callado.

Santiago, ahora con 12 años, caminaba con paso firme por los pasillos de la iglesia. Era más alto, su rostro más definido, pero seguía usando la misma chaqueta roja, aunque ahora remendada por Carmen, como si aún necesitara recordar de dónde venía. Habían pasado meses desde que encontró el nombre María Galván. Lo había guardado como un tesoro que no se sabe si es real, pero algo en él cambiaba cada día, no por duda, sino por necesidad. Necesitaba saber si en algún rincón del mundo alguien lo había amado antes de ser dejado entre bancas frías.

Tomás lo veía madurar con la mirada serena de quien sabe que el amor no detiene a nadie, solo acompaña. Una tarde, mientras doblaban manteles en la sacristía, Santiago le preguntó sin mirarlo, “Si tuviera la oportunidad de escribirle, ¿usted cree que debería hacerlo?” El sacerdote se detuvo, pensó un momento y respondió, “Creo que todo hijo tiene derecho a preguntar y toda madre merece la oportunidad de responder. Pero las cartas, hijo, son como las oraciones. Se escriben con el corazón abierto, sin saber qué vendrá del otro lado.

Esa noche, Santiago se sentó en el rincón más cálido de la casa parroquial, con una hoja en blanco y una vela encendida. No tenía experiencia escribiendo cartas, pero tenía años de silencios guardados que por fin pedían salir. Hola, me llamo Santiago. No sé si eres tú, pero creo que podrías ser mi mamá. Fui dejado en una iglesia cuando tenía 5 años. Tenía solo una hoja con mi nombre. No escribo para juzgarte ni para pedirte explicaciones. Solo quiero saber si pensaste en mí, si alguna vez te preguntaste dónde estoy.

Cuando terminó, las manos le temblaban. No era una carta larga, pero cada palabra pesaba. La leyó en voz alta solo una vez con la voz quebrada. Luego la dobló con cuidado como si fuera sagrada y se la entregó a Tomás para que la ayudara a enviar por correo. Pasaron días, luego semanas. Santiago no hablaba del tema, pero sus ojos buscaban respuestas en cada rincón. Seguía sirviendo en las misas, encendiendo velas, estudiando con Lucía y repartiendo pan con Carmen.

Pero en el fondo esperaba esperaba algo que quizás no llegaría. y sin embargo creía. Un jueves por la tarde llegó una carta con sobre Manila sin remitente claro. Tomás lo encontró junto al altar limpiando los candelabros. Se la entregó sin decir nada. Santiago la tomó con ambas manos como si sujetara algo frágil y fue al fondo de la iglesia. Se sentó en su banca, la tercera, la de siempre, y respiró hondo antes de abrir. La letra era temblorosa pero clara.

Santiago, no sé cómo empezar esto sin llorar. Si eres mi hijo, si realmente eres tú, he pensado en ti todos los días desde aquel amanecer en que te dejé con la única esperanza de que sobrevivieras. No lo hice por falta de amor, lo hice por miedo, por pobreza, por desesperación. Nunca fui fuerte, pero ese día tuve que serlo. Tu nombre no se ha borrado de mí jamás. Si me permites, quiero verte, no para pedir perdón, solo para escucharte.

Santiago cerró la carta y se quedó en silencio. No lloró, no sonró, solo apretó el papel contra su pecho y cerró los ojos. Había esperado tanto y ahora la posibilidad era real. Esa noche, durante la oración, no pidió respuestas. Solo dio gracias por el derecho de seguir amando, incluso a quien lo había soltado. El viaje fue breve, pero el silencio lo hizo eterno. Santiago apretaba entre los dedos el papel con la dirección escrita a mano por Tomás, un pequeño centro comunitario en las afueras de Los Ángeles.

María trabajaba allí como voluntaria, ayudando en un comedor social. No tenían una cita formal, pero Tomás se encargó de avisar que Santiago viajaría. Ella había respondido solo una cosa. Aquí estaré esperando. El padre Tomás no pudo acompañarlo, pero Lucía sí. Viajaron en autobús discretamente. Santiago, de 13 años ya, miraba por la ventana con el corazón latiéndole en la garganta. A su lado, Lucía le sostenía la mano sin decir palabra. Lo conocía demasiado para intentar consolarlo con frases vacías.

Sabía que a veces el silencio es lo único que no asusta. Al llegar, la calle era tranquila, con árboles resecos y casas bajas. El centro tenía un cartel pintado a mano. Comedor esperanza. Santiago bajó del autobús como si cargara piedras en los pies. caminó lento, sintiendo que en cada paso dejaba atrás no solo una ciudad, sino una versión de sí mismo. Lucía se quedó en la acera. Ve tú primero, aquí te espero. Santiago tragó saliva y cruzó el portón.

Adentro todo era simple: mesas largas, platos plásticos, niños corriendo, olor a sopa. Y allí, junto a una olla humeante, estaba ella, María. No como en las fotos, más delgada, el rostro curtido por el tiempo, los ojos hundidos, pero cuando alzó la vista lo reconoció al instante. No hizo falta confirmación. El cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. Sus manos soltaron la cuchara. Sus labios temblaron. Santiago dijo casi sin voz. Él no respondió, solo la miró largo, profundo, como quien busca algo familiar en un rostro nuevo.

Y entonces dio un paso, luego otro, hasta que estuvo frente a ella. Y sin pensarlo, sin entender cómo la abrazó. No como hijo, no como quien perdona, sino como quien simplemente necesita. Ella rompió a llorar. Se cubría el rostro con las manos, balbuceando palabras que no llegaban a formar frases. Perdón, perdón, mi amor. Santiago la sostuvo. No dijo que estaba bien, no dijo que la entendía, solo repitió en su mente, “Estoy aquí, estoy aquí.” Después de unos minutos, se sentaron en una banca del jardín del centro.

María le contó su versión, cómo vivía en las calles cuando él nació, cómo cruzó la frontera sola, embarazada, buscando trabajo, cómo intentó cuidar de él, pero el hambre, el frío, la desesperación la llevaron a dejarlo en una iglesia, porque en el fondo esperaba que alguien allí sí pudiera quererlo como ella no pudo. Santiago escuchó todo, sin interrupciones, sin lágrimas. Al final solo dijo, “Gracias por no dejarme en cualquier parte.” María lo miró sorprendida. “¿Me odias?” “No, no te conozco, pero me diste un nombre y eso me salvó.

El reencuentro no fue una película. No hubo música de fondo ni frases perfectas. Solo dos personas rotas y reales encontrándose sin saber qué hacer con tanto. Pero ambos sabían algo. El amor no siempre se demuestra quedándose, a veces también se demuestra al soltar. Antes de irse, María le regaló un crucifijo de madera que había guardado desde que él nació. Era lo único que tenía contigo. Santiago lo tomó y lo apretó fuerte. Luego le prometió escribir. No sabía si ella formaría parte de su día a día, pero ahora ya no era un vacío sin nombre.

Volvieron a Chicago en silencio, pero Santiago ya no miraba por la ventana buscando respuestas. Ahora miraba con gratitud, porque no todos los abandonos terminan en reencuentros, pero el suyo sí. El tren que lo llevó de regreso a Chicago parecía avanzar más despacio que el de ida. Santiago apoyaba la cabeza en el vidrio helado y veía pasar las luces como si fueran pensamientos. Lucía dormía a su lado con la bufanda de Carmen enroscada en el cuello. Él no podía dormir, no después de lo que había vivido.

La imagen de María, su madre, seguía presente, sus manos temblorosas, sus lágrimas, el crucifijo de madera. Pero lo que más le quedó fue su voz temblorosa diciendo, “Pensé que te perderías y sí, te perdí, pero Dios te encontró antes que yo.” Esa frase resonaba como campanas en el pecho de Santiago, no por lo religioso, sino por lo humano. Cuando llegaron a la iglesia, Tomás lo esperaba en la puerta como siempre. No preguntó nada, solo lo abrazó largo, firme, como quien ya sabe todo, sin necesidad de palabras.

Santiago cerró los ojos y respiró hondo. Por fin estaba en casa. Esa misma noche subió al campanario. Era su lugar de pensar. Sentado entre sogas, polvo y viento, sacó de su bolsillo el crucifijo y lo colgó de una de las vigas de madera. Lo miró con una mezcla de ternura y paz. Ya no necesitaba respuestas, ya no cargaba preguntas como piedras, ahora solo quería construir. Los días volvieron a su ritmo. Santiago retomó sus tareas en la iglesia.

Volvía a servir en el altar, ayudaba a los ancianos, leía en las misas, pero algo en él había cambiado. Sus palabras tenían más peso, sus gestos más intención y su mirada ahora miraba lejos, como si ya pudiera ver el futuro. Un domingo por la mañana, después de la homilía, se acercó al padre Tomás con determinación. Quiero prepararme. ¿Prepararte para qué, hijo?, preguntó Tomás, aunque ya lo sabía. Quiero ser sacerdote, no porque me salvaron aquí, sino porque yo también quiero salvar a otros.

Tomás sonríó. Entonces, comencemos. Así empezó su formación. Aún era joven, pero ya podía participar en clases, lecturas, acompañar al padre en visitas, aprender de la vida diaria del ministerio. Santiago tomaba notas, estudiaba latín, practicaba lectura litúrgica, pero lo que más le interesaba era escuchar, porque había aprendido que la gente no siempre necesitaba respuestas. Muchas veces solo necesitaban no sentirse invisibles. La comunidad lo apoyaba con orgullo. Carmen tejió una nueva túnica blanca para sus oficios. Lucía le regaló una libreta encuadernada en cuero donde anotaba pensamientos, frases, reflexiones.

Algunos feligreses comenzaron a decirle, “Padrecito Santiago otra vez.” Pero esta vez él sí lo creía posible. Una tarde después de organizar los bancos, Santiago se sentó en su vieja banca, la tercera, la de siempre, y escribió en su libreta: “Fui dejado aquí, pero nunca me sentí solo. Aquí aprendí que el amor no siempre viene de donde esperas, pero sí llega si lo dejas entrar. ” En su corazón ya no había rabia ni tristeza, solo gratitud. por Tomás, por Carmen, por Lucía, por la mujer que lo trajo al mundo y por esa iglesia que lo sostuvo cuando ni él sabía que quería ser sostenido.

Estaba listo. La iglesia de San Benito estaba llena como nunca antes. Era un día especial. Las bancas crujían bajo el peso de generaciones y el aire olía a pan recién horneado, incienso y emoción. Doña Carmen había llegado dos horas antes con una reja de flores blancas. Lucía no paraba de acomodar velas y en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, María, su madre, esperaba con los ojos húmedos, pero el alma serena. En la sacristía, Santiago ajustaba su vestimenta.

No era la túnica vieja de Monaguillo. Ahora vestía como sacerdote. El cuello clerical apretaba un poco, pero no por incomodidad, sino por el peso del momento. Frente al espejo, respiró hondo. No se reconocía como aquel niño de chaqueta roja que dormía en la tercera banca, pero aún sentía al niño dentro de él sonriéndole. El padre Tomás entró sin hacer ruido, ya muy mayor. Usaba bastón y se movía más despacio, pero sus ojos brillaban con la misma luz de siempre.

¿Listo?, preguntó Santiago asintió. Nunca lo estuve tanto. Tomás lo abrazó. Hoy no solo subes al altar, hoy reclamas lo que siempre fue tuyo, tu historia. Cuando Santiago salió al altar, todos se pusieron de pie. El silencio fue total, como si incluso el viento se detuviera para escucharlo. Caminó hasta el centro, levantó la mirada y por un instante no dijo nada. Solo recorrió con los ojos cada rostro. Carmen, Lucía, los vecinos, niños que ahora servían como él lo había hecho, su madre y Tomás.

Hace muchos años alguien me dejó aquí. Comenzó con voz firme, pero emocionada. Me dejaron con una hoja y un nombre. Yo creí que me habían soltado para siempre, pero esta iglesia me sostuvo. Hoy no vengo a hablarles como el niño perdido que fui. Hoy estoy aquí como el hombre que ustedes ayudaron a encontrar. Las lágrimas no tardaron en caer. Lucía se cubría la boca. Carmen lloraba abiertamente. María lo miraba con el mismo orgullo que jamás pudo darle al nacer.

Y Tomás, sentado al lado del altar, tenía los ojos cerrados como quien ora en silencio, agradeciendo por algo que ni siquiera había pedido. Durante la misa, cada gesto de Santiago tenía peso. No era solo una ceremonia, era una redención completa. Al levantar la copa, al partir el pan, al dar la paz, Santiago no estaba representando a nadie. Estaba siendo siendo hijo, siendo guía, siendo prueba viva de que el amor cuando es verdadero encuentra su camino. Al finalizar se acercó a su madre.

No hubo palabras, solo se abrazaron lento, largo, como si aquel primer abrazo pendiente 13 años atrás finalmente se hubiera cumplido. Luego fue hasta Tomás, se arrodilló y le besó la mano. El anciano lo levantó con esfuerzo. Hoy tú eres el Padre, hijo, pero siempre serás mi niño. El día terminó con comida en el patio trasero, canciones de guitarra y risas. Santiago ya no era una historia triste que la comunidad contaba entre susurros. Ahora era un símbolo, un milagro sin magia, una verdad que nadie podía negar, que el abandono no siempre destruye, a veces también construye.

Esa noche, antes de dormir, Santiago volvió a la tercera banca. Se sentó en silencio como aquella primera vez. sacó del bolsillo su vieja acta de nacimiento, ahora plastificada como reliquia, y la sostuvo entre las manos. Sonrió, no por nostalgia, sino por gratitud, porque había sido dejado, sí, pero también había sido amado, protegido, enseñado, reencontrado. Y ahora era él quien ofrecería todo eso a otros. Desde el mismo lugar donde todo comenzó, hay historias que nacen del abandono, pero florecen con amor.

Santiago no fue rescatado por milagros ni por hadas invisibles. Fue salvado por manos reales, por silencios compartidos, por corazones que eligieron quedarse cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Su historia nos recuerda que no todo lo perdido está destinado a desaparecer, que una banca de madera puede ser cuna, que una hoja arrugada puede guardar el alma de un niño, y que el amor, el verdadero, no siempre llega con apellidos, pero sí con actos pequeños y constantes que transforman vidas.

News

Mujer Mayor Pensó Que Su Hija Adoptiva la Llevaría a un Asilo… Pero Lo Que Pasó Después Sorprendió

Margaret Wilson estaba sentada tranquilamente en el asiento del copiloto del coche de su hija, con las manos curtidas por…

LA HUMILDE CONSERJE SE EMOCIONA AL VER UN DIBUJO EN LA OFICINA DEL CEO. ÉL LO VE TODO Y…

El autobús vibraba cansado, como si también volviera del trabajo. A esa hora, los asientos guardaban silencios y bostezos. Ella…

¡No Conduzcas! ¡Tu Esposa Cortó Los Frenos! — Dijo Un Niño Sin Hogar Al Millonario… Y Entonces Pasó

Barrio de Salamanca, Madrid. El portón automático de la mansión más exclusiva de la calle Serrano, se abre sobre el…

NIÑA SIN HOGAR VE A UN MILLONARIO HERIDO CON UN BEBÉ BAJO LA LLUVIA, PERO ELLA LO RECONOCE CUANDO…

Un millonario conduce con cuidado por una carretera lluviosa, llevando a su bebé de 8 meses, cuando clavos dispersos intencionalmente…

“Solo es una guardia de seguridad”, Dijo Mi Papá en Mi Boda… Luego Me Vieron en las Noticias….

Mi nombre es Samantha y a los 29 años nunca esperé ser el centro de atención en la lujosa boda…

Ningún Médico Logró Curar Al Hijo Del Millonario — Hasta Que Una Niña Sin Hogar Hizo Lo Imposible

El hijo del hombre más rico de la ciudad no había caminado en 2 años, ni los mejores médicos del…

End of content

No more pages to load