Dicen que cuando alguien muere su historia termina, pero yo estoy aquí para decirte que no siempre es así, porque hay veces que la vida te da una segunda oportunidad, no para seguir viviendo, sino para contar la verdad que otros quisieron enterrar contigo. Hola, mi nombre es Silvia Mendoza, tengo 73 años y vivo en San Luis Potosí.

Durante más de una década, todos, mi familia, mis amigos, incluso mis propios hijos, creyeron que yo estaba muerta, no por enfermedad ni por vejez, sino por algo mucho más oscuro, más cruel. Fui dada por muerta en un accidente, pero la verdad es que alguien se aseguró de que yo desapareciera. Hoy estoy aquí con el corazón en la mano para contarte cómo sobreviví, por qué me mantuve en silencio y por qué decidí volver justo ahora.

Decidí abrir mi corazón porque ya no tengo miedo, porque sé que hay otras mujeres allá afuera que quizás estén pasando por algo parecido y si mi historia puede ayudarlas a encontrar su voz, entonces habrá valido la pena.

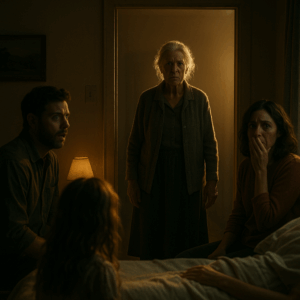

¿No sabes lo importante que es para mí saber que no estoy sola, que alguien me escucha? ¿Te imaginas lo que es volver a casa y que todos crean que eres un fantasma? Que tus hijos no te reconozcan y que tu esposo te mire con terror como si su peor pesadilla hubiera vuelto a la vida. Déjame contarte cómo empezó todo.

Nunca olvidaré la cara de mi hijo mayor cuando me vio entrar a la panadería del barrio. Su expresión fue como si hubiera visto un espectro, como si el pasado lo hubiera alcanzado de un solo golpe. En ese momento, su esposa se giró para ver qué pasaba y lo único que atinó a decir fue, “¿Estás bien, Julián?” Y él, pálido, sin responder, solo me miraba. Me miraba como si estuviera frente a algo imposible.

Y es que, claro, para él, para todos, yo había muerto hacía ya 11 años. Yo no debía estar allí, ni viva, ni de pie, ni en ese lugar. Me habían enterrado literalmente. Hubo un velorio, un ataúd, flores blancas y hasta una misa. Hay fotos en las que mis nietos, a quienes nunca conocí, me llevan flores cada día de muertos. Yo tenía una tumba, una lápida con mi nombre.

Silvia Mendoza de Ortega, amada esposa y madre. 195214. Pero yo no estaba allí. Yo estaba a más de 300 km en un pueblo escondido entre cerros y caminos de tierra, donde nadie sabía quién era yo, y donde durante años me llamaron simplemente doña Sofía. ¿Por qué tardé tanto en volver? ¿Por qué no busqué a mi familia apenas recuperé la conciencia? ¿Por qué dejé que pensaran que había muerto? Esas son preguntas que me persiguieron durante años y que apenas hoy puedo responder con claridad. Todo comenzó con un accidente.

Al menos eso fue lo que todos creyeron. Pero la verdad es que ese accidente no fue un accidente. Fue una fuga desesperada, una huida para salvar mi vida. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Era octubre, hacía frío y yo tenía la cara llena de moretones. Raúl, mi esposo, me había golpeado de nuevo. No era la primera vez, ni sería la última si me quedaba.

Esa noche, mientras él dormía borracho en la sala, tomé lo poco que pude, unos ahorros escondidos, mi credencial, y salí en el coche. No tenía rumbo claro, solo quería escapar, respirar. sobrevivir. Pero el destino tenía otros planes. En una curva peligrosa de la carretera, un camión me obligó a girar bruscamente. Perdí el control. Todo fue tan rápido.

El coche volcó y luego fuego, dolor, oscuridad. Desperté días después en una cama que no reconocía, con vendas en todo el cuerpo y sin memoria de quién era. Dos ancianos me cuidaban, don Mateo y doña Clara. campesinos humildes que me habían encontrado tirada a un costado del camino. Según me contaron después, el coche había explotado y dentro encontraron un cuerpo calcinado.

Las autoridades asumieron que era yo y Raúl nunca dudó en confirmar que lo era. Lo supe mucho después, cuando mi memoria comenzó a regresar poco a poco como gotas de lluvia en tierra seca. Durante los primeros meses no sabía ni mi nombre.

Me llamaban Sofía porque era el nombre que me vino a la cabeza cuando me preguntaron cómo me llamaba y así se quedó Sofía. Vivía en una pequeña casita de adobe con paredes de barro y techo de lámina, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía segura. Doña Clara me enseñó a abordar y yo comencé a ayudar en lo que podía. Con el tiempo abrí un pequeño taller de costura en el pueblo y la gente comenzó a buscarme para hacer vestidos. camisas, uniformes escolares.

Me hice parte del pueblo. La gente me quería y yo, aunque con un hueco en el corazón que no lograba explicar, comencé a sonreír otra vez. Pero un día una conversación lo cambió todo. Estaba en la iglesia del pueblo, en la fiesta de la Virgen del Rosario, cuando escuché a dos señoras hablar sobre una mujer de San Luis Potosí, que había muerto en un accidente, pero que nunca encontraron bien su cuerpo.

Mencionaron el nombre de Raúl Ortega y algo se encendió dentro de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las imágenes comenzaron a volver. La casa, mis hijos de pequeños, la cocina donde cocinaba con mi mamá y los golpes, las amenazas, el miedo constante. Esa noche no dormí.

Al día siguiente busqué al padre Tomás, un sacerdote joven que había llegado al pueblo hacía poco. Le conté todo lo que recordaba y él, sin dudar, me ayudó. llamó a contactos suyos, buscó actas, registros, todo. Poco a poco reconstruimos mi pasado hasta que llegó el momento más difícil, decidir si debía volver. Sabía que mi esposo seguiría vivo y probablemente más poderoso que nunca.

No sabía si mis hijos me reconocerían o si siquiera me querrían ver. Tenía miedo mucho, pero también tenía rabia y amor. Amor por mis hijos, por lo que fui, por lo que me robaron. Y así con el corazón hecho un nudo, me subí a un autobús y volví a San Luis Potosí, lista para enfrentar a mi pasado.

Cuando regresé a San Luis Potosí después de tantos años, no solo fue mi cuerpo el que volvió, también lo hizo mi memoria. recorrer esas calles, ver los árboles en la plaza donde solía llevar a mis hijos a jugar, pasar frente a la tortillería que siempre olía ahogar. Fue como si cada paso desenterrara una parte de mi alma que había quedado atrapada en el tiempo.

Antes de todo este infierno, yo fui feliz. No siempre, claro, pero había momentos sinceros de alegría. Fui una madre dedicada, una esposa entregada, una mujer con ilusiones simples, una casa limpia, comida caliente y el amor de su familia. Me casé con Raúl cuando tenía apenas 20 años.

Era un hombre apuesto, con sonrisa fácil y palabras dulces. Trabajaba como agente de ventas y decía que su sueño era tener su propio negocio. Yo me enamoré de su ambición, de su carisma. Nunca me imaginé que con los años esas mismas cualidades se transformarían en armas que usaría en mi contra. Durante los primeros años fuimos una pareja común. Discutíamos como todos, pero también nos reíamos mucho.

Tuvimos dos hijos, Julián, el mayor, y luego llegó Ana Paulina. Mis niños eran mi mundo. Los cuidaba con devoción. Me levantaba temprano a prepararles el desayuno, los llevaba a la escuela, les contaba cuentos antes de dormir. Me gustaba coserle su ropa, bordar sus nombres en los suéteres, hacerles piñatas para sus cumpleaños.

La casa era modesta pero acogedora, un hogar con paredes llenas de dibujos infantiles y fotografías familiares. En la cocina colgaban cucharones de madera y una radio vieja que siempre sintonizaba rancheras por las mañanas. Esa era mi rutina y yo la amaba. Me sentía útil, querida, necesaria. Raúl trabajaba mucho, o al menos eso decía.

A veces llegaba tarde oliendo a cigarro y con la camisa arrugada. Yo no preguntaba, no por miedo, sino por respeto. Él era el proveedor, el que llevaba el dinero, el que tomaba las decisiones. Así me enseñaron, así me criaron. Pero con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar.

Primero fueron los silencios, luego las quejas, que si la sopa estaba salada, que si los niños hacían mucho ruido, que por qué no me arreglaba como antes. Yo intentaba complacerlo, me peinaba diferente, cocinaba nuevos platillos, mantenía la casa impecable, pero nunca era suficiente. Después vinieron los gritos, las puertas azotadas, los insultos que se clavaban como agujas. Inútil, burra.

Nadie te va a querer más que yo. Y finalmente, los golpes. El primero fue una cachetada. Teníamos 10 años de casados. Recuerdo que se me cayó un vaso y el ruido lo molestó. Me pegó sin pensar. Luego pidió disculpas. Me compró flores, lloró. Me prometió que no volvería a pasar, pero pasó muchas veces. Me aisló de mis amigas, de mi hermana, de mis vecinos.

Decía que hablaban mal de nosotros, que me llenaban la cabeza de ideas tontas. Me prohibió trabajar porque una mujer decente no necesita ganar dinero si su esposo la mantiene. Yo le creí por amor, por miedo, por costumbre y sin embargo nunca dejé de amar a mis hijos. Ellos eran mi razón para levantarme cada día.

Julián era serio, observador, siempre pendiente de mí. Ana Paulina era pura energía con una risa que llenaba la casa. Cuando Raúl se iba, jugábamos a ser una familia feliz. Les hacía su postre favorito, gelatina de mosaico. Les cantaba canciones, les inventaba historias, pero incluso ellos notaban que algo andaba mal. A veces me preguntaban por qué papá gritaba tanto o por qué me encerraba en el baño a llorar. Yo les mentía.

Les decía que todo estaba bien, que papá solo estaba cansado, que pronto todo mejoraría y eso era lo más cruel de todo, que aprendí a mentirles a mis propios hijos para protegerlos o para protegerme. Hubo un tiempo en que pensé en huir. Guardé algo de dinero en una caja de galletas.

Planeaba irme a casa de mi hermana en Guadalajara, pero Raúl lo descubrió. encontró el dinero, me acusó de querer robarle, de ser una malagradecida. Esa noche casi no salgo viva. Después de eso me resigné, apagué mi espíritu, me convertí en una sombra en mi propia casa. Vivía por inercia, por ellos, por la esperanza de que al menos tuvieran una infancia sin carencias.

Pero la violencia siguió, creció, se hizo más peligrosa. Hasta que una noche, después de una golpiza especialmente brutal, vi el reflejo de mi cara en el espejo. No me reconocí. Tenía el ojo morado, el labio roto, la mirada vacía y supe que si no hacía algo, no viviría para ver a mis hijos crecer. Esa fue la noche en que decidí huir con lo puesto, con el corazón en pedazos, pero con la certeza de que prefería morir en la carretera que seguir muriendo poco a poco en esa casa.

Lo que no sabía era que al intentar salvarme, el destino iba a jugar su propia carta y que mi escape marcaría el principio de un capítulo aún más doloroso, pero también más poderoso de mi vida. Esa noche, mientras conducía con las manos temblando y el rostro golpeado, no pensaba en otra cosa que en escapar. No tenía un plan claro. No sabía a dónde ir ni qué haría después.

Solo sabía que si me quedaba esa casa sería mi tumba y prefería enfrentarlo desconocido que seguir siendo prisionera del miedo. Tomé la carretera hacia Matehuala. Era de noche cerrada y aunque la autopista estaba casi vacía, cada sonido, cada par de luces que se acercaban me ponían los nervios de punta.

El corazón me latía en la garganta. Iba revisando por el retrovisor, como si en cualquier momento pudiera aparecer Raúl detrás de mí. No llevaba casi nada. un bolso con documentos, algo de efectivo que había logrado esconder durante meses y una muda de ropa. Ni siquiera me llevé fotos de mis hijos. Fue una decisión cruel, pero necesaria. Si quería desaparecer, tenía que hacerlo sin rastros. Y entonces ocurrió.

No recuerdo exactamente qué fue lo que me hizo perder el control. Tal vez fue el cansancio o el miedo o ese camión que venía de frente y me encandiló con sus luces. Solo sé que giré el volante bruscamente. Sentí que el coche se despegaba del suelo y luego oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba atrapada en un capullo de dolor.

Todo era humo, fuego, metal retorcido. Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. Lo último que recuerdo fue un zumbido en los oídos y el rostro de un hombre que me sacaba del coche justo antes de que las llamas lo consumieran todo. Después de eso, todo es nebuloso. Recuerdo vagamente estar en una cama que no era la mía.

Oler hierbas, ungüentos, escuchar voces que no entendía, gente que hablaba bajito como si temieran despertarme de un sueño profundo. Dicen que estuve más de dos semanas inconsciente, que al principio pensaron que no iba a sobrevivir. Cuando desperté por completo, no sabía ni quién era, literalmente. Mi mente era un cuarto vacío.

Sabía hablar, entendía el mundo a mi alrededor, pero no recordaba mi nombre, mi pasado, mi familia. Era como si me hubieran borrado. Me encontraba en una pequeña casita de campo, cuidada por un matrimonio de ancianos, don Mateo y doña Clara, campesinos de alma buena que me encontraron tirada en un barranco a unos metros del accidente.

Según me contaron después, el coche estalló pocos minutos después de que me sacaran. El cuerpo que encontraron dentro estaba irreconocible y yo no tenía identificación encima, solo un bolso chamuscado que alguien se llevó antes de que llegaran las autoridades. Y entonces vino la primera gran decepción, la certeza de que nadie me buscaba.

Pasaron días, semanas, esperaba escuchar en la radio o ver en la televisión alguna noticia sobre una mujer desaparecida. Pero nada. Doña Clara iba al pueblo por víveres y preguntaba. Mostraba mi descripción. Nadie sabía nada. Nadie preguntaba por mí. Eso me rompió. En el fondo, aún sin memoria, sentía que tenía una familia, que alguien debía estar desesperado buscándome, un esposo, hijos, tal vez, hermanos, pero el silencio fue absoluto.

Y en ese silencio entendí lo más doloroso, que en algún lugar alguien había decidido que yo ya no existía. Me dijeron que el cuerpo encontrado en el auto había sido identificado por un hombre. Un tal Raúl”, dijo una mujer del pueblo que escuchó el rumor. Él fue quien firmó los papeles. Él confirmó que se trataba de su esposa.

Yo no entendía lo que eso significaba. No todavía. Pero esa información quedó flotando en mi cabeza como una sombra. Cuando me preguntaron mi nombre, no supe qué decir. En mi mente apareció una palabra como un susurro. Sofía. Así fue como me llamaron desde entonces. Los primeros meses fueron los más difíciles, no solo por el dolor físico.

Tenía costillas rotas, quemaduras leves, una fractura en la pierna, sino por la confusión, no saber quién era, no tener a dónde ir, depender completamente de extraños. Pero también fue una etapa de profundo aprendizaje. Doña Clara me cuidó como a una hija. Me daba tes, me peinaba, me hablaba con dulzura.

Don Mateo era callado, pero me dejaba leer su colección de revistas viejas y me enseñó a sembrar frijol. Poco a poco comencé a caminar, a hacer tareas pequeñas, a ayudar en lo que podía y fue en medio de esa rutina que empezó a nacer en mí una especie de paz, una vida nueva, sin pasado, sin dolor, una tabla rasa.

La gente del pueblo me aceptó con cariño. Decían que parecía una señora de ciudad perdida entre cerros. Me inventé una historia que había sido abandonada por mi familia, que no recordaba casi nada. Pero que quería quedarme allí, vivir tranquila. Nadie cuestionó. En esos pueblos, mientras seas buena gente, no importa de dónde vienes.

Y así fue como nació doña Sofía, la costurera del pueblo. Empecé a coser con una vieja máquina que me prestaron. Hacía remiendos, uniformes, camisas de trabajo. Me hice conocida. La gente me respetaba. Me invitaban a bodas, a bautizos, a las fiestas patronales. Por primera vez en años me sentía segura, valiosa, viva. Pero dentro de mí había un vacío, una grieta que no sanaba.

Sabía que tenía una historia antes de ese accidente y aunque me esforzaba por ser feliz, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Una noche soñé con un niño. Tenía el cabello lacio, ojos grandes y tristes. Me miraba desde una mesa y me decía, “¿Por qué nos dejaste, mamá?” Desperté gritando. Ese fue el comienzo de todo. La memoria, como una marea, empezó a regresar poco a poco.

Imágenes sueltas, sensaciones, palabras, recuerdos vagos que me atormentaban sin contexto. Me veía en una cocina, me escuchaba cantar una canción infantil, sentía el ardor de una bofetada. Oía el nombre Raúl como un eco lejano, y con cada recuerdo que volvía, también volvía el dolor.

Pero lo peor estaba por venir, porque cuando por fin supe quién era, también entendí lo que me habían hecho, que no fue un error, que me habían enterrado viva, que alguien, mi propio esposo, había aprovechado mi accidente para hacerme desaparecer para siempre. Y entonces supe que aunque me costara la vida otra vez, tenía que volver.

Saber quién era debió haberme dado alivio. Pero no fue así. Cuando los recuerdos comenzaron a volver con más claridad, no sentí paz, sino un miedo profundo, paralizante. Ver las piezas del rompecabezas encajar una por una fue como revivir un trauma dormido. Recordé los ojos de mis hijos, sus voces, sus risas.

Recordé los golpes, las humillaciones, los silencios cargados de amenaza. Recordé a Raúl, su rostro cuando se enojaba, sus palabras llenas de veneno. Sin mío no eres nada. Y lo peor de todo fue recordar que por mucho tiempo yo le creí. Durante días negué todo. Me aferré a la idea de que tal vez estaba confundida, que tal vez no era yo esa mujer de la que hablaban en los periódicos viejos que el padre Tomás consiguió. Él había encontrado una noticia archivada en un rincón de internet apenas un breve. Mujer fallece

en accidente automovilístico, identificada como Silvia Mendoza de Ortega. El nombre, el lugar, la fecha, todo coincidía. menos el cuerpo, porque ese cuerpo no era mío. Aún así, no podía aceptarlo por completo. Y si estoy equivocada, me preguntaba, ¿y si no soy esa mujer? ¿Y si me estoy metiendo en una vida que no es la mía? Aunque todo en mi interior me gritaba que sí, que yo era Silvia, me aterraba la idea de enfrentar esa realidad. Era más fácil seguir siendo Sofía.

Era más fácil ser nadie. Además, tenía miedo de lo que encontraría si regresaba. Y si mis hijos no me creían. ¿Y si me rechazaban? ¿Y si Raúl aún tenía tanto poder como antes, y si me hacía daño otra vez? Esas preguntas me mantenían despierta por las noches.

El padre Tomás, que ya se había convertido en mi confidente, me decía con paciencia, “Doña Sofía o doña Silvia, si me permite, usted no tiene que hacer nada que no esté lista para enfrentar.” Pero le aseguro una cosa, la verdad siempre encuentra su camino y usted tiene derecho a recuperarla. Sus palabras me reconfortaban, pero también me asustaban porque sabía que tenía razón.

Pasé días enteros caminando por los senderos del pueblo como alma en pena. Me sentaba frente a la iglesia mirando las montañas, intentando decidir qué hacer con mi vida. Por momentos pensaba en escribir una carta, por otros en desaparecer otra vez, buscar un nuevo pueblo, un nuevo nombre, borrar todo y empezar desde cero. Pero no podía.

Cada vez que escuchaba el canto de un niño, cada vez que veía una madre abrazar a su hija, el corazón se me hacía trisas. Pensaba en Ana Paulina, en cómo habría crecido, en si tendría mi sonrisa, en si me recordaba. Pensaba en Julián. En sí habría heredado la tristeza de sus ojos. En sí, en algún rincón de su alma aún sentía mi ausencia.

Y fue entonces que comenzaron los sueños. En uno de ellos, Ana Paulina se me aparecía vestida de blanco, sentada a los pies de mi cama. Me decía, “Mamá, ¿por qué nos dejaste? Papá dijo que tú te fuiste porque ya no nos querías.” Despertaba empapada en lágrimas. Sentía que no podía respirar. que me ahogaba en culpa. Esa fue mi lucha interna, no solo con el miedo, sino con la vergüenza.

Porque aunque yo no elegí desaparecer, sentía que había fallado, que mis hijos crecieron creyendo que los abandoné, que fui cobarde, que me borré. Y entonces comencé a escribir. No sabía si alguna vez entregaría esas cartas, pero necesitaba poner en palabras todo lo que me carcomía por dentro. Escribí una carta para Julián, otra para Ana Paulina.

Les conté todo desde el principio. ¿Cómo había sido mi vida con Raúl? ¿Cómo intenté protegerlos? ¿Cómo me vi obligada a huir. Les hablé del accidente, de los años en el pueblo, de cómo había vivido con el alma partida por no poder abrazarlos. Cada carta me costaba lágrimas, pero también me sanaba un poco.

Después escribí una para mí, para Silvia, para la mujer que fui antes de ser Sofía. Le pedí perdón por haberla enterrado durante tanto tiempo. Le dije que entendía por qué tuvo miedo, que no fue su culpa, que hizo lo que pudo con lo que tenía, que sobrevivió y que ahora era hora de vivir. Esa carta la quemé.

La vi arder en el fogón de la cocina de doña Clara. Las cenizas volaron con el viento y sentí por primera vez un pequeño alivio. Aún así, tomar la decisión de volver fue un proceso largo. Una parte de mí se aferraba a la paz que había encontrado en esa nueva vida. Allí nadie me conocía como víctima.

No era la golpeada, la esposa del violento, la muerta que volvió. Era simplemente Sofía, la costurera, la mujer que sabía hacer milagros con hilo y aguja, la que cocinaba pan de elote y contaba chistes en las reuniones del pueblo. Pero sabía que no podía quedarme en esa mentira para siempre. No solo por mí, por ellos. Mis hijos merecían saber la verdad, merecían elegir con información real, porque yo no los abandoné.

Me arrancaron de sus vidas, me borraron como si fuera un error. Y ahora, después de tanto tiempo, tenía la oportunidad, aunque fuera mínima, de recuperar algo, lo que fuera. El día que tomé la decisión fue un día gris. Llovía. Doña Clara me preparó café y me miró con esos ojos sabios que siempre parecían ver más de lo que decían. Ya lo decidió, Sofía.

Sí, doña Clara”, le dije, “pero ya no soy Sofía, soy Silvia, Silvia Mendoza y voy a recuperar mi nombre.” Ella asintió sin preguntar nada más. Me abrazó fuerte. Entonces, que Dios la acompañe y que la verdad la sostenga. Y así comenzó el viaje de regreso, no solo a mi ciudad, sino a mí misma.

Volver fue más difícil de lo que imaginé. Desde el momento en que puse un pie en la terminal de autobuses de San Luis Potosí, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo me era familiar, pero al mismo tiempo ajeno, como un lugar que alguna vez llamé hogar, pero que ya no me reconocía como parte de él.

Las calles seguían en el mismo sitio, los mismos edificios, incluso algunos de los mismos negocios, pero yo yo era otra. Caminé con el corazón en la mano, como si cada paso que daba me expusiera más. Sentía que todos me miraban, aunque nadie me conocía. Me refugié en una fonda cerca del centro y pedí un café con pan. Mientras lo tomaba, con las manos temblorosas, me vi reflejada en el vidrio de la ventana, las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello canoso recogido en un chongo sencillo, los hombros encorbados por los años. ¿Era

esa la mujer que alguna vez fue madre, esposa, hija? Sí. Y no. Me hospedé en una pensión económica muy discreta. No sabía si Raúl aún vivía en la casa donde habíamos criado a los niños. No sabía si me estaba buscando, si sabía que yo seguía viva. Lo que sí sabía era que no podía presentarme de golpe.

Tenía que acercarme con cuidado. Durante días caminé por los alrededores de mi antiguo barrio. Observé desde lejos la panadería, la iglesia donde llevábamos a los niños cada domingo, el parque donde jugaban con sus triciclos. Todo estaba igual, pero distinto. Las bancas del parque eran nuevas. La fachada de la iglesia recién pintada.

Los niños que jugaban ya no eran los míos. La primera vez que vi a Julián fue por casualidad, o eso quise creer. Yo estaba frente a la panadería con un reboso cubriéndome parte del rostro cuando lo vi salir con una charola de pan en las manos. Estaba más alto, más robusto, con cabello entre cano y un gesto serio que reconocía al instante. Era él, mi niño, mi Julián.

Lo seguí con la mirada mientras subía a una camioneta vieja y se alejaba. Me quedé de pie sin aliento. Había esperado tanto por ese momento y cuando finalmente lo tenía frente a mí, no supe qué hacer. Los días siguientes los pasé entre la esperanza y el miedo. Me preguntaba cómo me recibiría, si me reconocería, si me rechazaría.

Me debatía entre ir directamente a buscarlo o seguir esperando, observando desde las sombras. Esa indecisión me consumía, me hacía sentir más sola que nunca, no tenía a quién recurrir. El padre Tomás me llamaba de vez en cuando desde el pueblo, preguntando cómo iba todo, dándome palabras de aliento, pero él estaba lejos.

Y aquí, en esta ciudad, que alguna vez fue mi hogar, yo no era nadie. No tenía nombre, no tenía casa, no tenía familia. La soledad se hizo más pesada con cada día que pasaba, sin atreverme a hablar. Y fue entonces cuando tomé una decisión, buscar a mi hermana menor, Rebeca. No éramos muy cercanas en los últimos años antes de mi desaparición, pero sabía que si alguien aún podía recordarme con cariño, tal vez sería ella.

La encontré viviendo en una colonia popular, sola, jubilada como maestra de primaria. Cuando toqué su puerta y me vio, al principio pensó que era una broma cruel. Me cerró la puerta en la cara, pero la abrí de nuevo. Le mostré la cicatriz que tenía en la ceja desde niña, los recuerdos compartidos, los secretos de la infancia.

Rebeca me abrazó y lloró como una niña. Me sostuvo la cara entre sus manos y me repitió una y otra vez. Estás viva, Dios mío, Silvia, estás viva. Con ella pasé los días siguientes intentando recomponer algo de mí. me contó todo lo que había pasado después de mi desaparición, el entierro, el luto de los niños, la frialdad de Raúl, su cambio repentino de estatus económico.

Me dijo que siempre tuvo dudas, pero que las pruebas parecían irrefutables, que incluso la policía confirmó que yo había muerto en el accidente. Le mostré las cartas que había escrito para mis hijos. Le pedí que me ayudara a entregarlas. Ella dudó. me dijo que sería un golpe muy fuerte para ellos, que quizás no me perdonarían por haber desaparecido tanto tiempo, pero al final accedió porque sabía que yo no podía seguir viviendo en ese limbo. La carta para Julián la dejó en su buzón sin remitente.

Pasaron tres días sin respuesta. Yo esperaba ansiosa mirando el teléfono, asomándome por la ventana como si cada sonido fuera una señal. La ansiedad me robaba el sueño. Volvían los fantasmas, las voces de Raúl en mi cabeza, el miedo de que una vez más me silenciaran.

Y entonces, una tarde, mientras compraba unos tamales cerca del mercado, escuché esa voz. Usted es Silvia Mendoza. Me giré lentamente, sabiendo que no había marcha atrás. Era Julián. Tenía los ojos llorosos, pero su rostro no mostraba alegría. Solo confusión, dolor, tal vez rabia. Es cierto todo lo que dice en esa carta. Asentí sin poder hablar. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Me preguntó la voz quebrada.

Sobreviviendo, respondí apenas audible. Pensé que había muerto hasta que volví a recordar. Julián no dijo nada más. Me miró largo rato y luego se fue, dejándome con el corazón en pedazos. Esa noche lloré como no lo hacía desde que salí de esa casa porque entendí que recuperar a mis hijos no sería fácil, que tal vez no sería posible, que aunque yo tenía mi verdad, ellos habían vivido otra, que mientras yo sanaba en silencio, ellos crecieron con mentiras y ahora, ahora éramos extraños.

La soledad, esa vieja compañera, volvió a abrazarme, pero esta vez no era por miedo a Raúl, era por la posibilidad de haber llegado demasiado tarde. Después de aquel breve y doloroso encuentro con Julián, sentí que el mundo se me caía encima. No había sido un rechazo directo, pero tampoco un abrazo de bienvenida.

Fue un abismo y yo me quedé parada al borde, mirando cómo todo por lo que había luchado empezaba a resquebrajarse. Pasé los días siguientes en casa de Rebeca en silencio. Apenas comía, apenas hablaba. Me quedaba horas enteras mirando por la ventana, esperando algo que no sabía si llegaría, un mensaje, una carta, una visita, cualquier señal de que mi regreso había significado algo para alguien.

Pero el silencio persistía. Rebeca trataba de animarme, pero incluso ella empezaba a perder la esperanza. Una noche, mientras tomábamos café en su cocina, me dijo con suavidad, “Tal vez fue demasiado tiempo, Silvia. Los niños crecieron, vivieron otra realidad. No es tu culpa, pero tampoco es fácil para ellos aceptar algo así.

Yo asentí, sabía que tenía razón, pero también sabía que había algo más dentro de mí que no podía ignorar. Y fue en ese momento que ocurrió algo inesperado. Una mañana muy temprano, tocaron la puerta. Era una joven con el rostro curioso, los ojos brillantes. Traía una mochila al hombro y un pequeño paquete en las manos.

¿Es usted Silvia Mendoza? Preguntó con voz firme. Sí. Respondí con el corazón en la garganta. Soy Carolina. Carolina Ortega. Soy hija de Ana Paulina. Me quedé sin aliento. Hija, ¿eres mi nieta? Ella asintió con una leve sonrisa. Se parecía a Ana Paulina en los ojos. Grandes, expresivos, llenos de vida. Me costó procesarlo.

Tenía frente a mí a alguien que ni siquiera sabía que existía. Una vida entera que había pasado sin mí. Leí la carta que le mandó a mi mamá, dijo Carolina sentándose conmigo en la sala. La tuvo guardada por días sin decir nada, pero anoche la escuché llorar y cuando le pregunté me la mostró. Quise venir por mí misma.

Quise verla con mis propios ojos. Yo no podía hablar, solo la miraba. Cada segundo que pasaba, sentía que una grieta más se cerraba en mi alma. Mi mamá no sabe qué pensar. Está en shock. Ha vivido tantos años creyendo una historia que ahora parece mentira, pero yo creo que usted dice la verdad. Esa carta. Nadie inventa algo así.

Nadie escribe con ese dolor si no lo ha vivido. Y entonces, como si fuera una niña, rompí en llanto. Carolina me abrazó y en ese abrazo encontré algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Ella me habló durante horas. me contó cómo Ana Paulina había crecido creyendo que su madre los había abandonado, que Raúl les dijo que tú te habías escapado con otro hombre, que no soportaste la presión de ser madre, que un día simplemente hue, y luego el accidente. Ella te odiaba, ¿sabes?, me confesó Carolina sin crueldad, sino con

honestidad. te lloró y te odió al mismo tiempo. Y cuando murió el abuelo Raúl hace 3 años, mi mamá no fue al funeral. Dijo que no quería seguir fingiendo. “¿Murió?”, pregunté impactada. “Sí, infarto. Según dicen, llevaba tiempo enfermo. Después de eso, mamá empezó a cambiar.

se volvió más silenciosa, más pensativa. Yo creo que ella siempre supo en el fondo que algo no cuadraba. Esa noche dormí por primera vez en paz con una mezcla de emociones difícil de explicar, tristeza por todo lo perdido, pero también una chispa de ilusión por lo que podría recuperarse. Al día siguiente, Carolina volvió con algo más, una carta de Ana Paulina. Temblando, la abrí.

Mamá, no sé por dónde empezar. Leí tu carta muchas veces, la lloré, la rechacé, la abracé. He vivido con una herida abierta por años, creyendo que tú nos dejaste, que nos borraste. Ahora entiendo que tú también fuiste víctima como nosotros. No sé si estoy lista para verte aún, pero sí quiero escucharte. Quiero entender. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Solo tú y yo, Ana Paulina.

Apreté esa carta contra el pecho como si fuera un tesoro. Rebeca lloró conmigo. Carolina me tomó de la mano. ¿Quieres que te acompañe? No, dije. Esta vez debo ir sola. Nos encontramos en una cafetería del centro. Dos días después. Yo llegué con media hora de anticipación. No podía controlar el temblor de mis manos.

Cada minuto que pasaba era una eternidad y cuando por fin la vi entrar, mi corazón casi se detuvo. Era Ana Paulina, mi hija. Ya no era la niña de trenzas que recordaba, era una mujer hecha y derecha, con la mirada firme, los labios apretados. Caminó hacia mí con pasos lentos, como quien se acerca a un recuerdo doloroso.

Nos sentamos por unos segundos, solo nos miramos. Te pareces a la abuela”, le dije sin pensar. Ella bajó la mirada. “Tenía miedo de venir”, confesó. No sabía si eras tú, si todo esto era una trampa, una locura. “Yo también tuve miedo”, le respondí. “De no encontrarte, de que no quisieras saber nada de mí.

” Pasamos horas hablando. Le conté todo sin esconder nada. Le mostré fotos del pueblo, cartas que nunca envié. los dibujos que aún conservaba de cuando ella era niña. Ana Paulina lloró, me tomó la mano. No sé si podré llamarte mamá otra vez, me dijo. Pero sí quiero volver a conocerte. Quiero intentarlo. Y eso fue suficiente para mí.

Ese día, al salir del café vi el mundo diferente, más claro, más tibio, como si el invierno de mi alma empezara poco a poco a derretirse. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, que Julián aún no estaba listo, que no todo podía solucionarse con una charla, pero ahora tenía algo que antes no tenía, una mano extendida, una nieta que me llamaba abuela, una hija que quería escuchar, una segunda oportunidad y decidí que no me escondería más, que ya no sería un fantasma, que esta vez viviría con mi nombre, con mi historia, con Mi verdad. Silvia Mendoza había vuelto. Aquel

encuentro con Ana Paulina fue como abrir una compuerta sellada por años. Las emociones, los recuerdos, el dolor y el amor reprimidos comenzaron a fluir con fuerza. Aunque aún había distancia entre nosotras, lo más importante ya había sucedido.

Ella había querido escucharme, había querido saber mi versión y en eso yo encontraba un propósito renovado. Pero aún quedaba un obstáculo enorme, mi hijo Julián. Desde aquella vez que nos cruzamos y él me preguntó con frialdad si era cierto lo que decía la carta, no supe nada más de él. No respondió mis intentos de contacto.

Rebeca lo visitó un par de veces tratando de convencerlo de hablar conmigo, pero él se cerró como una muralla. Dice que no quiere remover el pasado, me explicó Rebeca con pesar. Que prefiere quedarse con la madre que enterró, no con la que aparece de pronto como un fantasma. Esas palabras me hirieron. No por el desprecio yo entendía su confusión, sino por el hecho de que él me había sepultado también en su corazón.

Y yo, que lo había llevado en el vientre, que lo había amamantado, que había velado sus fiebres, ahora era una sombra que él prefería ignorar. Sin embargo, después de hablar con Ana Paulina y con Carolina, entendí que quedarme esperando no era opción. Yo había sobrevivido por una razón y no era solo para reconciliarme con mi familia, era para que la verdad saliera a la luz y había alguien que aún debía rendir cuentas aunque ya no estuviera vivo.

Raúl Ortega, mi esposo, mi verdugo, el hombre que manipuló todo para hacerme desaparecer, que les mintió a nuestros hijos, que vivió una década más tranquilo, libre, con todos creyendo que había sido una víctima de abandono. No podía permitir que esa mentira siguiera dominando nuestra historia, ni la mía ni la de mis hijos. Así que tomé una decisión, enfrentarlo.

Aunque estuviera muerto, aunque no pudiera responder, iba a enfrentar su memoria frente a todos, a decir lo que nunca pude decir en vida, a contar lo que callé por miedo, por vergüenza, por amor. Ana Paulina fue quien me dio el impulso final. Ella organizó una pequeña reunión familiar en su casa sin decirle a Julián quién estaría presente.

Invitó a sus tíos, a algunos primos, incluso a viejas amistades que conocían nuestra familia de antes. “Quiero que todos escuchen tu historia”, me dijo. Y si él no quiere hablar, al menos que escuche. Cuando llegué, el corazón me latía como tambor. Me temblaban las manos, las piernas.

Estaba por entrar a una casa llena de personas que me daban por muerta. Personas que probablemente no sabían si creerme, personas que por años habían escuchado una sola versión de los hechos, pero no podía dar marcha atrás. La sala estaba llena. Julián estaba sentado al fondo, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Apenas me miró cuando entré. Carolina se acercó a abrazarme.

Ana Paulina tomó mi mano y me llevó al centro de la sala. Me puse de pie frente a todos. Respiré hondo. Gracias por estar aquí. Sé que esto es raro, difícil. Yo misma aún no lo creo del todo. Pero hoy estoy aquí, no para pedir lástima ni para borrar lo que pasó, sino para contar mi verdad.

Tomé aire, miré a Julián, él me esquivaba la mirada. Durante muchos años viví en silencio. Primero en una casa donde el miedo era mi única compañía, donde cada palabra que decía podía desencadenar un grito, un golpe, una amenaza. Raúl me decía que nadie me creería si hablaba, que yo era suya, que sin él no era nada.

Vi como algunos presentes se incomodaban, murmuraban, pero nadie me interrumpió. El día que intenté escapar fue porque sentí que iba a morir si me quedaba. No planeaba desaparecer. Quería huir, pedir ayuda, pero el accidente me robó la memoria, me robó mi nombre. Y Raúl aprovechó eso, me enterró, declaró mi muerte y nunca, nunca buscó saber si realmente era yo. Al decir esto, Julián apretó los puños.

Ana Paulina bajó la mirada. Rebeca lloraba en silencio. No estoy aquí para que me perdonen. Sé que estuve ausente. Sé que el dolor de crecer sin madre es profundo. Pero quiero que sepan que yo jamás los abandoné, que todos los días que pasé en ese pueblo me dolía no recordar sus rostros. Y cuando finalmente lo hice, decidí volver.

Porque ustedes son mi vida, porque no quiero morir otra vez sin que al menos me escuchen. Hubo un silencio pesado y entonces Ana Paulina se puso de pie. Papá nos mintió toda la vida. Dijo que mamá nos dejó por otro hombre. Dijo que era una cobarde, que no merecía nuestro cariño. Pero, ¿saben qué? Yo sí la recuerdo.

Recuerdo cómo me peinaba, cómo me cantaba para dormir, cómo me cubría con su reboso cuando hacía frío. Ella no fue una cobarde, fue una sobreviviente. Carolina se levantó también. Mi abuela no solo está viva, está aquí dando la cara. ¿Cuántos podrían hacer eso después de todo lo que vivió? Julián entonces se puso de pie. Toda la sala conto. La respiración.

caminó hacia mí sin decir palabra. Me miró con ojos vidriosos. “¿Cómo sé que no te inventaste todo eso?”, me preguntó con voz rota. Saqué del bolso un pequeño cuaderno, uno de los pocos recuerdos que habían sobrevivido al fuego, el diario que escribí en mi juventud, donde hablaba de mis hijos, de sus cumpleaños, de las canciones que les cantaba. Se lo tendí.

Lee esto. Y si después de leerlo aún crees que miento, me iré y no volveré a molestarte. Julián tomó el cuaderno, lo sostuvo en las manos como si pesara una tonelada. No dijo nada más, solo salió de la casa en silencio. El ambiente quedó denso, pero también liberador. Había dicho todo.

Por primera vez en mi vida había enfrentado el pasado sin bajar la cabeza, sin esconderme. Y aunque no sabía si Julián volvería, algo dentro de mí me decía que ese día algo en él había comenzado a romperse también. Ese fue el día en que dejé de ser un fantasma. Después de aquella reunión familiar, algo cambió, no de forma explosiva ni inmediata, pero sí de manera profunda.

Era como si el aire se hubiera liberado de un peso invisible, como si después de tantos años la verdad empezara a ocupar el lugar de las mentiras. Yo no sabía qué consecuencias tendría todo lo que había dicho, pero por primera vez no sentía miedo, sentía descanso. Pasaron tres días sin noticias de Julián. Ana Paulina me acompañaba casi a diario y Carolina venía a pasar las tardes conmigo.

Me preguntaba sobre mi vida en el pueblo, me mostraba fotos de su infancia e incluso empezó a enseñarme a usar un celular moderno. Me reía con ella. como no lo hacía en años. Era una mezcla extraña, redescubrir mi identidad mientras descubría a alguien nuevo que llevaba mi sangre. Una tarde, mientras tejía en la sala de Rebeca, sonó el timbre.

Rebeca fue a abrir y al volver tenía los ojos abiertos como platos. Es Julián, me dijo con voz baja. Viene solo. El corazón me dio un vuelco. Me puse de pie con torpeza, sin saber si correr o esconderme, pero me quedé firme. Él entró lentamente. Traía el diario entre las manos, el mismo que le había dado aquella noche.

Me miró con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Ni enojo ni tristeza, algo más cercano al desconcierto. ¿Puedo hablar contigo a solas? Rebeca asintió y nos dejó. Cerré la puerta del comedor y me senté frente a él. No hablaba, solo colocó el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió por una página específica. “Esto lo escribiste en 1996”, dijo leyéndolo en voz baja.

Hoy Julián me preguntó por qué el cielo se pone naranja cuando se va el sol. Le dije que era el modo que tiene el día de decirnos adiós. Me miró serio, luego rió y dijo que entonces el día era como su papá, que siempre se va sin despedirse. Yo recordé ese momento como si lo estuviera reviviendo.

Tenía 4 años y ese comentario, tierno y triste, me desgarró. Lo había anotado con lágrimas en los ojos aquella noche. Julián cerró el diario, me miró fijamente. Yo dije eso, lo recuerdo, siempre lo recordé. No sabía por qué, pero me quedó grabado. Cuando lo leí, supe que eras tú. Quise hablar, pero él alzó la mano. No ha sido fácil, continuó. Pensé que estaba enloqueciendo.

¿Cómo puede una madre volver después de 11 años? ¿Cómo puede alguien tan muerto estar tan viva? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá nos mintió, dijo con la voz temblorosa. Nos robó la verdad y yo yo no supe ver más allá. Te odié, te lloré, te enterré con rabia y ahora no sé qué hacer con todo esto. Me acerqué con cautela.

No quería presionarlo. No tienes que perdonarme, hijo. Solo quiero que sepas que nunca te dejé. Siempre estuviste aquí. Le señalé el pecho, incluso cuando no recordaba tu nombre. Y entonces ocurrió lo inesperado. Julián se levantó, me rodeó la mesa, me abrazó. Lloró como no lo había hecho desde niño.

Lloró por los años perdidos, por el dolor no dicho, por la culpa de haber creído una mentira. Yo también lloré. Lloré por tenerlo en mis brazos otra vez, por sentir su cuerpo fuerte pero tembloroso, por saber que de algún modo seguía siendo mi niño. “Quiero recuperarte, mamá”, me dijo al oído. No sé cómo, no sé por dónde empezar, pero quiero intentarlo.

Fue el regalo más grande que la vida me pudo dar, pero no fue la única sorpresa. Esta misma semana recibí una llamada del notario que había llevado los asuntos legales de Raúl. Me citó en su despacho con tono serio. Fui acompañada por Julián y Ana Paulina. Estábamos nerviosos, no sabíamos qué esperar.

Al llegar, el notario sacó una carpeta y nos miró con solemnidad. Cuando el señor Raúl Ortega falleció, dejó varios documentos en custodia, entre ellos una carta que debía entregarse solo si alguna vez usted, señora Mendoza, regresaba. Nos miramos entre todos, perplejos. El notario abrió el sobre y comenzó a leer.

Silvia, si estás leyendo esto, significa que estás viva. Supongo que siempre lo supe en el fondo. No me atreví a buscarte. No por remordimiento, sino por cobardía. Fui un hombre que destruyó lo que más amaba. Fui cruel contigo y cuando creí que te habías muerto, lo tomé como castigo y bendición. Te hice daño. Le hice daño a nuestros hijos.

Lo único que puedo decir, aunque no sirva de nada, es que lo lamento. Te dejo todo lo que quedó. La casa, el terreno, lo poco que hay, tal vez no compense nada. Pero al menos que no se pierda lo que construimos juntos, incluso si lo hicimos mal. Yo escuchaba inmóvil. Esa carta no borraba el pasado, no justificaba nada, pero era una rendija de arrepentimiento.

Tarde, silenciosa, pero real. Ana Paulina y Julián no dijeron nada al salir, solo me tomaron de los brazos, uno a cada lado. Caminamos juntos por primera vez en años como familia. Ese día entendí algo que me estremeció. Mi regreso no solo fue para contar la verdad, fue para cerrar heridas, para empezar otras vidas.

Y aunque el camino aún sería largo, ya no estaba sola. Silvia Mendoza había vuelto del olvido para vivir. La vida me ha enseñado muchas cosas, pero ninguna tan fuerte como esto. A veces, para recuperar lo que más amamos, primero debemos perdernos por completo. Hubo un tiempo en que pensé que nunca volvería a escuchar la voz de mis hijos, que mi nombre se borraría para siempre de los labios que más quería, que morir en el silencio sería el precio de haber intentado ser libre.

Y sin embargo, aquí estoy, no como antes, claro, porque nunca se vuelve a ser la misma después de caminar por el infierno, pero sí como alguien que decidió no rendirse, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Después de que Julián me abrazó por primera vez, algo dentro de mí comenzó a sanar. No fue de golpe, fue lento, como si mi alma durante años congelada empezara a descongelarse con el calor de la verdad, del perdón, de la familia.

Al principio nuestras conversaciones eran tensas. Evitábamos el tema de Raúl. Nos enfocábamos en cosas sencillas, recetas, recuerdos de la infancia, anécdotas pequeñas que servían como puentes. Julián me mostró fotos de sus hijos. me habló de su trabajo. Me presentó a su esposa Mariana, una mujer cálida, inteligente, que me recibió con una sonrisa sincera.

Ella me dijo que aunque no entendía del todo lo que había pasado, confiaba en su esposo y que si él estaba dispuesto a darme una oportunidad, ella también lo estaba. Eso me conmovió profundamente. Con Ana Paulina el proceso fue diferente. Nos convertimos en compañeras de duelo. Ambas necesitábamos comprender el dolor de la otra. Lloramos muchas veces juntas.

Me confesó que creció con la sensación de estar incompleta, de tener una pregunta sin respuesta en el pecho y ahora que me tenía de nuevo, no quería perderme. Me pidió que la acompañara a visitar la tumba que habían puesto con mi nombre. Fue uno de los momentos más extraños y simbólicos de mi vida.

Allí estaba una lápida con mi nombre, mi fecha de nacimiento y una muerte que nunca ocurrió. Me paré frente a ella con las piernas temblorosas. Ana me tomó del brazo. En silencio me incliné y toqué la tierra. Aquí enterramos una mentira, le dije. Pero también aquí nació mi segunda vida. Después de eso, decidimos reemplazar la lápida.

Ana Paulina la guardó como recuerdo y sobre esa tumba pusimos flores y una placa sencilla que decía, “Aquí se cerró un capítulo y comenzó otro.” Aprendí que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. A veces se convierte en rabia, otras veces en tristeza y otras en fuerza. esa fuerza que te hace levantarte cada mañana, incluso cuando todo duele.

Esa que me permitió volver con el cuerpo lleno de cicatrices y el alma llena de preguntas. También entendí que el perdón no es una meta, sino un camino, que mis hijos tienen heridas que no puedo borrar, que habrá momentos en que el pasado regrese con su peso, con sus sombras, pero ahora podemos hablarlo, llorarlo, compartirlo y eso ya es mucho.

Un día, Carolina me preguntó si no me arrepentía de todo lo vivido. Me quedé pensativa antes de responderle, porque claro que me dolió. Claro que habría querido otra vida, una con menos sufrimiento, con más abrazos y menos gritos. Pero también sé que si no hubiera pasado por ese túnel oscuro, jamás habría descubierto la luz que tengo ahora.

No me arrepiento de sobrevivir, le dije, ni de volver. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, de haber creído que no merecía ser amada, escuchada, respetada, pero eso ya quedó atrás. Hoy sé quién soy y esa es mi mayor victoria. Carolina me sonrió, me abrazó fuerte, me dijo que quería escribir un libro con mi historia.

Le dije que quizás algún día, que por ahora estaba bien con solo contarla, con solo verla nacer en las palabras. Recuperé también algo que no esperaba, mi pasión por enseñar. En el pueblo donde viví como Sofía enseñaba costura. Aquí en San Luis Potosí comencé a dar talleres gratuitos en una casa de cultura para mujeres en situación vulnerable.

Muchas de ellas víctimas de violencia, como lo fui yo, les enseño a coser, a bordar, pero también a hablar, a levantarse, a no permitir que nadie las apague. La aguja y el hilo también curan, les digo, no solo la ropa, también el alma. Verlas, reír, compartir sus historias. Apoyarse entre sí me ha dado una nueva misión. Ya no solo soy madre y abuela, ahora también soy guía, testigo, hermana de tantas otras mujeres que, como creyeron que no tenían salida.

Y en medio de todo eso, también reaprendí a quererme, a mirarme al espejo sinvergüenza, a ver mis arrugas como cicatrices de guerra, como señales de que sigo aquí. He aprendido que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero si te las da, hay que tomarlas con ambas manos, aunque tiemblen. Hay que usarlas para reconstruir, para amar de nuevo, para contarse como se es.

rota, imperfecta, pero viva. Hoy duermo tranquila con mi nombre en la boca, con mis hijos cerca, cada uno en su proceso, con mi nieta que me llama abuela con orgullo, con una hermana que nunca me soltó, con una historia que ya no me avergüenza y con la certeza de que aunque todos creyeron que estaba muerta, volví. Y no solo para contar la verdad, volví para vivirla.

Hoy me siento frente a esta ventana con una taza de café en las manos y el corazón sereno por primera vez en muchos, muchos años. Miro como el sol se cuela entre las hojas de los árboles, cómo la vida sigue su curso allá afuera y me doy cuenta de algo que nunca imaginé decir. Estoy en paz. He vivido más de siete décadas y en ellas he conocido todas las formas del amor y del dolor.

Fui madre, esposa, mujer rota, mujer olvidada, mujer que resurgió. Fui Silvia, luego Sofía y después volví a ser Silvia. Pero ahora más que nunca sé que no soy solo un hombre, soy una historia viva. Una voz que se negó a morir en el silencio. Los días transcurren tranquilos. Ana Paulina viene a verme los domingos.

Preparamos juntas recetas de mi madre, enchiladas potosinas, pan de elote, caldo tlalpeño. Me cuenta sobre su trabajo, sobre sus amigas y a veces simplemente nos sentamos a escuchar música. Ya no necesitamos hablar todo el tiempo. Hemos aprendido a estar juntas sin la urgencia de llenar los vacíos. Porque ya no hay tanto vacío entre nosotras.

Lo hemos ido llenando con tiempo, con verdades, con amor. Julián aún lucha con su dolor y eso está bien. Nos vemos con menos frecuencia, pero cada encuentro es significativo. La última vez que vino me trajo una foto vieja. Los cuatro en la feria del pueblo con algodón de azúcar y risas congeladas en el tiempo.

Me dijo que no quería olvidar de nuevo, que quería recordar también los buenos momentos. Me abrazó al irse, largo, fuerte, sincero. Carolina me visita cada semana. Nos hemos vuelto cómplices. Dice que soy su inspiración. Yo le digo que ella es mi esperanza. me acompaña a mis talleres de costura, me graba con su teléfono, toma fotos de mis bordados, dice que algún día escribirá mi historia, pero yo sé que la verdadera historia que estamos escribiendo es la de ella.

Una mujer joven que supo escuchar más allá de lo que le dijeron, que eligió la empatía por encima del prejuicio. He vuelto a caminar por las calles que creía perdidas. He saludado a vecinos que apenas me recuerdan. Algunos me miran con extrañeza, otros con cariño, otros con incredulidad, pero ya no me importa lo que piensen. Yo sé quién soy.

Yo sé lo que viví y eso es suficiente. A veces me preguntan si me gustaría recuperar todo lo que perdí. El tiempo con mis hijos, los cumpleaños ausentes, las Navidades silenciosas, los abrazos que nunca llegaron. Y sí, claro que me gustaría, pero también entiendo que la vida no se trata de borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él, a no dejar que nos defina, a tomarlo de la mano y decirle, “Sí, estuviste aquí, pero ya no me mandas.” Mi historia no es única.

Hay muchas mujeres allá afuera en este mismo momento, sintiendo que no tienen salida, que no valen nada, que si desaparecen nadie las extrañará. Y por eso la cuento por ellas, para que sepan que sí se puede salir, que sí se puede volver, que sí se puede sanar. No fue fácil, nada lo fue. Me tomó años encontrarme, reconocerme, reconstruirme.

Me tomó perderlo todo para empezar a ganarlo de nuevo. Pero hoy cuando miro hacia atrás no lo hago con odio ni con tristeza. Lo hago con respeto por la mujer que fui, por la mujer que sobrevivió, por la mujer que soy. Si algo he aprendido es que la verdad tiene su propio ritmo. Tarde o temprano encuentra su camino. No importa cuántas veces intenten enterrarla.

No importa cuántas versiones se inventen para ocultarla. La verdad siempre regresa y cuando lo hace grita, no golpea, noere, solo se presenta y te libera. Hoy tengo nuevas rutinas. Me despierto con el canto de los pájaros. Tomo café con pan de la panadería de don Ernesto, el hijo de la señora que me vendía conchas cuando mis niños eran chicos. Escribo en un cuaderno que Carolina me regaló.

En él dejo palabras para las futuras generaciones de mi familia. Cuento quién fui, qué aprendí, qué no quiero que se repita. Y cada noche, antes de dormir le agradezco a la vida por no haberme dejado morir del todo, por haberme guardado, aunque fuera lejos, para regresar cuando fuera el momento, por haberme dado otra oportunidad.

Sé que no soy la misma Silvia Mendoza que todos lloraron hace 11 años. Aquella fue enterrada con una historia falsa. Pero yo yo soy la Silvia que resucitó con la verdad, que encontró su voz, que eligió vivir, no solo respirar. Y ahora, desde este rincón del mundo, te lo digo a ti que me escuchas.

News

Viuda Compra Mansión Mafiosa Abandonada Por 100 Dólares, Lo Que Encuentra Dentro Sorprenderá A Todos

Todo el mundo se rió cuando una pobre viuda compró una mansión abandonada de la mafia por solo $100. Los…

Mi yerno se limpió los zapatos en mi hija y les dijo a los invitados que era una sirvienta loca…

Llegué sin aviso a visitar a mi hija. Estaba tirada sobre la alfombra junto a la puerta, vestida con ropa…

📜Mi Marido Me Obligó A Divorciarme, Mi Suegra Me Lanzó Una Bolsa👜Rota Y Me Echó. Al Abrirla…😮

Siete años de matrimonio y yo creía haberme casado con una familia decente, con un esposo que me amaba con…

Seis meses después de que mi esposo murió, lo vi en un mercado — luego lo seguí discretamente a su

Enterré a mi marido hace 6 meses. Ayer lo vi en el supermercado. Corrí hacia él llorando. Me miró confundido….

EN EL FUNERAL DE MI HIJO, RECIBÍ UN MENSAJE: “ESTOY VIVO, NO ESTOY EN EL ATAÚD. POR FAVOR…

Me llamo Rosalvo, tengo más de 70 años y vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, en el interior…

ANCIANA SALE DE LA CÁRCEL DESPUÉS DE 30 AÑOS… PERO LO QUE VE EN SU CASA LO CAMBIA TODO

Anciana sale de la cárcel después de 30 años, pero lo que ve en su casa cambia todo. Guadalupe Ramírez…

End of content

No more pages to load