Me echaron de la casa que ayudé a construir por romper un simple plato, un plato de cerámica blanca con flores azules que yo misma había comprado con tanto cariño en el mercado de San Ángel.

Me llamo Teresa Gómez. Tengo 69 años y vivo en Querétaro, México. Bueno, vivía hasta hace unas semanas cuando todo cambió por ese maldito plato roto. Era un martes por la tarde, de esos días grises donde el tiempo parece detenerse en la rutina. Yo estaba en la cocina de la casa de mi hija Verónica.

Como todas las tardes de los últimos 4 meses, mis manos arrugadas y manchadas por la edad se movían automáticamente entre las ollas, preparando la cena para una familia que apenas me dirigía la palabra. El delantal que llevaba puesto era el mismo que usé durante años en mi propia casa, antes de que las deudas nos obligaran a venderla. un delantal azul marino con pequeñas flores bordadas que yo misma había cocido una noche de insomnio cuando aún creía que los detalles bonitos importaban en esta familia. El vapor de la sopa de tortilla se alzaba desde la estufa, llenando la cocina con

ese aroma a chile guajillo y epazote que siempre me recordaba a mi madre. Ella solía decirme, “Mi hija, una mujer que cocina con amor, cocina para toda la vida.” Qué equivocada estaba. Escuché el portón del garaje abriéndose. Era Carlos, mi yerno, regresando de su trabajo en la empresa de construcción donde era supervisor. Sus pasos pesados resonaron en el pasillo de mosaicos.

Esos mismos mosaicos que yo había ayudado a elegir cuando compraron la casa hace 5 años, cuando aún fingían que mi opinión les importaba. Me apresuré a servir la sopa en los platos hondos, esos que había comprado en el mercado de San Ángel durante mi último viaje a la Ciudad de México. Recuerdo ese día perfectamente.

Era un sábado soleado y pensé que sería bonito regalarle algo especial a Verónica para su nueva casa. Gasté mis últimos ahorros en ese juego de vajilla, creyendo que cada comida compartida en esos platos sería un pedacito de mi amor servido en su mesa. La cuchara de acero inoxidable resbaló entre mis dedos húmedos.

El plato se estrelló contra el piso de cerámica con un sonido seco que partió el silencio de la tarde como un grito. Los pedazos se esparcieron por el suelo, mezclándose con las gotas doradas de la sopa caliente, que ahora formaban pequeños charcos entre los fragmentos blancos y azules. Me quedé paralizada viendo mi propio reflejo fragmentado en cada pedazo roto.

Era como si el plato hubiera sido una metáfora de mi propia vida, algo que una vez fue completo y hermoso. Ahora hecho pedazos en el suelo de una casa que nunca fue realmente mía. Verónica apareció en la entrada de la cocina con su uniforme de enfermera arrugado después de un turno de 12 horas en el hospital general.

Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo desordenada y tenía esas ojeras profundas que le habían aparecido desde que nació su segundo hijo. Pero no hubo comprensión en su mirada, solo ese cansancio que se había vuelto desprecio. No me miró a los ojos, nunca lo hacía ya. Solo suspiró con esa exhalación larga y pesada que había aprendido a usar como un arma silenciosa contra mí.

Es que ya no se da cuenta de nada”, murmuró negando con la cabeza mientras se quitaba los zapatos blancos de enfermera. Carlos apareció detrás de ella, aflojándose la corbata azul marino que usaba para parecer importante en las juntas de obra. Su panza había crecido en los últimos años tensando los botones de sus camisas, pero su actitud seguía siendo la misma, fría, calculadora, siempre evaluando el costo beneficio de cada situación.

Me miró con esos ojos pequeños y oscuros, como si fuera un electrodoméstico descompuesto que ya no valía la pena reparar. “Ya basta, Tere”, dijo con ese tono seco que había perfeccionado para hacerme sentir invisible. Ya hiciste lo que pudiste, pero no es tu casa. Mejor vete un tiempo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada sílaba pesaba toneladas, aplastando lo poco que quedaba de mi dignidad. No es tu casa.

Como si los 4 meses que llevaba viviendo aquí, cocinando, limpiando, cuidando a sus hijos, lavando su ropa, no hubieran significado nada, como si mi presencia fuera solo un favor temporal que ellos me habían hecho, y no una necesidad desesperada después de perder todo lo que tenía.

Mi nieta Jimena, de 12 años me observaba desde el comedor. Sus ojos grandes y cafés, los mismos que había heredado de mí, me miraron por un instante. Esperé algo, una palabra, una sonrisa, un gesto que me dijera que para alguien en esa casa yo todavía importaba. Pero no, solo se levantó de la mesa donde hacía su tarea de matemáticas, recogió sus cuadernos con movimientos lentos y deliberados.

y subió las escaleras hacia su cuarto. Sus pasos en los escalones de madera sonaron como pequeños martillazos en mi pecho. Hasta mi propia nieta me veía como un mueble fuera de lugar. Me quedé ahí de pie en medio de la cocina con los pedazos de cerámica cortándome las palmas de las manos. El caldo de tortilla se enfriaba lentamente en el piso, creando una mancha pegajosa que sabía que tendría que limpiar.

Como siempre, como todo, la casa continuó su rutina alrededor de mí. La televisión sonaba en la sala con algún programa de chismes. El perro de los vecinos ladraba en el patio de al lado. Los carros pasaban por la calle Constitución, llevando a personas hacia casas donde las esperaban con amor.

Pero yo me quedé inmóvil, sosteniendo los fragmentos de mi propia existencia, sintiendo como cada pedazo se clavaba un poco más profundo en mis manos temblorosas. Esa noche nadie me dirigió la palabra. Esa noche dormí en el sillón de la sala, envuelta en una frasada delgada que olía a humedad. Las luces de la calle se filtraban por las cortinas baratas, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de todos los años que había perdido. Cuidando a esta familia. No pude dormir.

Mi mente se fue hacia atrás, reviviendo cada momento en que había puesto a Verónica y a su familia antes que a mí misma. Recordé cuando vendí mi casa en Aguascalientes para ayudarles con el enganche de esta casa en Querétaro. Era una casita humilde, pero mía en la colonia Curtidores, donde había vivido 30 años con mi esposo Raúl antes de que el cáncer se lo llevara.

Tenía un pequeño patio con bugambilias que yo misma había plantado, una cocina donde cabíamos justos pero éramos felices y una recámara donde guardaba todos mis recuerdos en un ropero de pino que heredé de mi madre. “Mamá, necesitamos tu ayuda”, me había dicho Verónica por teléfono con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. “El banco nos pide más dinero del que tenemos.

Si nos ayudas, te prometo que cuando tengamos más estabilidad te devolvemos todo. Yo no dudé ni un segundo. Vendí mi casa en 280,000es. Una miseria por lo que valía realmente, porque necesitaban el dinero urgente. Les di 250,000 pesos para el enganche. Los otros 30,000 me los guardé para mis gastos personales, mis medicinas, por si surgía alguna emergencia. Es temporal, ma.

Me había dicho Carlos con esa sonrisa falsa que ahora reconozco perfectamente. En cuanto nos acomodemos, te ayudamos a conseguir algo mejor. 3 años después, nunca volvimos a hablar del tema. Cada vez que yo mencionaba el dinero, Verónica cambiaba de conversación o inventaba una crisis nueva que requería mi comprensión y mi silencio.

Cuando mi pensión no me alcanzaba para el cuarto que rentaba en Aguas Calientes, volví a pedirles ayuda. Ven a vivir con nosotros. Me dijeron, “Total, aquí hay espacio.” El espacio era el cuarto de servicio, 2 m por tr con una ventana pequeña que daba al patio de lavado, una cama individual que crujía cada vez que me movía, un closet diminuto donde apenas cabían mis tres vestidos y mis dos rebos y una silla de plástico donde ponía la televisión vieja que traje de mi casa.

Pero yo estaba agradecida, o eso me decía a mí misma cada mañana al levantarme a las 5:30 para preparar el desayuno antes de que Carlos se fuera al trabajo. Huevos con machaca, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con canela, todo listo a las 6 en punto, porque a Carlos le gustaba desayunar viendo las noticias y no toleraba retrasos.

Verónica desayunaba de pie, siempre con prisa. Siempre quejándose de que llegaría tarde al hospital, los niños, Jimena y Sebastián comían en silencio mirando sus teléfonos. Cuando intentaba platicar con ellos, me respondían con monosílabos o simplemente me ignoraban. Los niños de ahora son así, me decía Verónica cuando yo le comentaba mi preocupación.

No es personal, pero sí se sentía personal, muy personal. Después del desayuno, yo lavaba los platos, barría, trapeaba, hacía las camas, lavaba y planchaba la ropa. Verónica se iba a trabajar al hospital y Carlos a sus obras, dejándome sola en esa casa que nunca se sintió como hogar.

Al mediodía preparaba la comida, siempre pensando en lo que les gustaba a ellos, nunca en lo que me apetecía a mí. Carlos odiaba el pescado, así que nunca comprábamos. Verónica estaba a dieta. Así que nada de tortillas ni pan. Los niños solo comían pollo o carne, nada de verduras. Mi artritis empeoraba cada día. Las mañanas eran las peores.

Los dedos hinchados, las rodillas rígidas, el dolor constante en la espalda que se intensificaba cuando cargaba las canastas de ropa húmeda hacia el tendedero. Pero nunca me quejé. Una no se queja cuando le están haciendo el favor de darle techo. Los sábados íbamos al Walmart.

Yo empujaba el carrito mientras Verónica elegía productos caros: Yogurt griego, quesos importados, cortes de carne que costaban más de lo que yo gastaba en comida en toda una semana cuando vivía sola. En la caja yo sacaba los billetes de mi pensión para pagar la despensa. “Te lo pagaré la próxima quincena”, decía Verónica siempre. La próxima quincena nunca llegaba. Cuando Sebastián cumplió 15 años, organizaron una fiesta en el patio.

Yo cociné para 50 personas, pozole rojo, tostadas, guacamole, aguas frescas. Estuve de pie desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, sirviendo, limpiando, atendiendo a los invitados. Nadie me agradeció. Ni siquiera me invitaron a sentarme a comer con la familia. Mejor ve descansando, ma.

me dijo Verónica cuando intenté sentarme en una de las mesas. Ya hiciste mucho. Me fui a mi cuarto a comer un plato de pozole sola, escuchando las risas y la música desde mi ventanita, sintiéndome como una empleada doméstica en lugar de la abuela del festejado. Las cuentas de luz, agua y gas llegaban a mi nombre porque mi credencial era la única que no tenía problemas con el buró de crédito. Yo las pagaba con mi pensión de 3200 pesos mensuales.

entre servicios, despensa y mis medicinas para la presión y la diabetes, no me quedaba nada para mí. Mis zapatos tenían agujeros en la suela. Mi ropa estaba desteñida y remendada. No me cortaba el cabello porque no tenía dinero para la estética, pero ellos siempre tenían para sus antojos. La pizza de los viernes, las salidas al cine, la ropa nueva de marca.

Una noche de febrero me enfermé gravemente. Fiebre alta, escalofríos, una tos que no me dejaba respirar. Desde mi cuarto los escuché discutir en el pasillo. “Deberíamos llevarla al doctor”, decía Verónica. “¿Con qué dinero? Mejor que se tome un té de manzanilla y mañana vemos cómo está”, respondía Carlos. Estuve tres días con fiebre. Nadie entró a verme.

Nadie me trajo siquiera un vaso de agua. El cuarto día, cuando la fiebre por fin bajó, encontré sobre mi cama un blister de paracetamol y una nota de Verónica. Tómate una cada 8 horas. Ese día entendí algo que había estado negando durante meses. Para ellos, yo no era familia, era una empleada gratuita con beneficios de hospedaje, pero el golpe más duro llegó en mi cumpleaños número 69 en abril.

Desperté esperando algún gesto, una felicitación, un abrazo, un pastel sencillo, lo que fuera que me hiciera sentir que mi existencia importaba para alguien en esa casa. Nadie recordó mi cumpleaños. Preparé el desayuno como siempre. Carlos leyó el periódico y se fue al trabajo sin mirarme. Verónica corrió al hospital porque llegaba tarde a su turno.

Los niños desayunaron con sus audífonos puestos, sumergidos en sus mundos digitales. A las 2 de la tarde, cuando ya había limpiado toda la casa y tenía la comida lista, me senté en mi cama y lloré. Lloré por todos los cumpleaños que había organizado para ellos.

Lloré por todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Lloré por la mujer que había sido y que ya no reconocía en el espejo. Esa tarde salí sola. Caminé hasta el centro de Querétaro, hasta la plaza de armas, y me senté en una banca frente a la iglesia de San Francisco. Con mis últimos 100 pesos compré un boleto de lotería en el puesto de doña Carmen.

Para la suerte, herita, me dijo con una sonrisa desdentada. Que Dios la bendiga. Guardé el boleto en mi bolsa sin esperanza alguna. Solo era un capricho tonto de una vieja que quería sentir, aunque fuera por un momento, que la vida todavía le debía algo bueno. No sabía que ese pedazo de papel cambiaría todo.

Esa noche, cuando regresé a casa, nadie preguntó dónde había estado. Los días después de mi cumpleaños olvidado, se volvieron una sucesión de pequeñas crueldades que cortaban más profundo que cualquier insulto directo. Carlos había desarrollado la costumbre de hablar de mí como si yo no estuviera presente. Durante las comidas discutía con Verónica sobre el problema de tu mamá mientras yo servía los frijoles charros que había estado cocinando desde las 6 de la mañana.

Se está volviendo muy distraída decía él cortando su bistec con movimientos precisos. Ayer dejó la estufa prendida toda la tarde. Yo había salido 5 minutos al patio para tender la ropa. 5 minutos. Pero para él era evidencia de mi deterioro mental. Y se levanta muy temprano continuaba Verónica sin mirarme mientras revisaba su celular. El ruido que hace en la cocina nos despierta.

Me levantaba a las 5:30 para tener todo listo antes de que ellos se despertaran. Pero ahora hasta mi dedicación era un problema. Habla sola”, agregó Jimena, mi nieta, sin levantar la vista de su plato. “La escucho desde mi cuarto. Era cierto.” Había empezado a murmurar oraciones mientras cocinaba, pequeñas conversaciones con mi esposo muerto, susurros de aliento para mis manos artríticas cuando el dolor se volvía insoportable.

Pero escuchar a mi propia nieta convertir mi soledad en una acusación me partió el alma en pedacitos. Creo que necesita ayuda profesional”, concluyó Carlos limpiándose la boca con la servilleta que yo había planchado esa mañana. Mi tía estuvo así antes de que la internáramos. La palabra internar flotó en el aire como una amenaza. Yo dejé de masticar. El pedazo de tortilla se me atoró en la garganta.

Esa noche, desde mi cuarto los escuché discutir mi futuro como si fuera un problema logístico. “No podemos seguir así”, decía Carlos con esa voz autoritaria que usaba para todo. “Ya no aporta, solo gasta.” Y los niños se están incomodando. “Pero es mi mamá”, respondía Verónica, aunque su voz sonaba más resignada que defensiva.

“Tu mamá que vendió su casa y ahora no tiene a dónde ir. Muy conveniente, ¿no crees?” Un silencio largo. Después la voz de mi hija, apenas un susurro. Tal vez tienes razón. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo rajado de mi cuartito, entendiendo por primera vez que ya no era una madre cuidando a su familia, era una carga que estaban calculando cómo eliminar. A la mañana siguiente decidí revisar mis papeles.

Hacía meses que no los tocaba, confiando en que Verónica me ayudaba con los trámites de mi pensión y mis cuentas médicas. Busqué en mi pequeño maletín de documentos, ese de piel café que había comprado cuando Raúl aún vivía. Mi acta de nacimiento estaba arrugada, pero completa.

Mi credencial de elector, mi cartilla de lims, las escrituras de la casa que vendí, todo parecía en orden hasta que llegué a los papeles del banco. Mis manos temblaron al abrir el sobre Manila donde guardaba los documentos de mi cuenta de ahorro, la cuenta donde depositaban mi pensión cada mes. Los últimos tres estados de cuenta mostraban movimientos que yo no recordaba haber autorizado.

Retiros de 1500 pesos. de 800 pesos, de 2, o 200 pesos, todos hechos en cajeros automáticos, todos con mi tarjeta, pero yo no tenía mi tarjeta. Busqué en mi cartera vieja de piel sintética, esa que había usado durante años y que tenía las esquinas desgastadas. Revisé cada compartimento, cada bolsillo. Nada. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentí como si fuera a salírseme del pecho.

Volví a revisar los estados de cuenta, esta vez con más cuidado, calculando fechas y cantidades. El 15 de febrero, retiro de 1500 pesos. Ese día yo había estado en cama con fiebre alta, tan débil que no me pude levantar ni para ir al baño sola. El 28 de febrero, retiro de 800es.

Esa fecha me quedé cuidando a Sebastián porque estaba enfermo del estómago y no fue a la escuela. El 12 de marzo, retiro de 2,200 pes. Ese día había ido con Verónica al súper, pero ella manejó todo el tiempo y yo nunca salí del carro porque me dolían mucho las rodillas. Alguien había estado usando mi tarjeta, alguien que tenía acceso a mis cosas, alguien que sabía mi NIP, el NIP que le había dado a Verónica, por si algún día necesitas ayudarme con algún trámite, mija. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies.

Las manos me temblaron tanto que los papeles se cayeron al suelo. Durante varios minutos no pude moverme, no pude respirar, no pude procesar lo que estaba viendo. Mi propia hija me estaba robando. No, no robando. Esa palabra implicaba que era algo secreto, furtivo. Esto era peor. Era apropiación.

Era tomar mi dinero con la seguridad de que yo nunca diría nada, nunca los confrontaría. Nunca los denunciaría. ¿Porque? ¿A quién le iba a decir? A la policía. Sí, oficial. Mi hija me roba mi pensión, pero vivo en su casa porque no tengo a dónde ir. ¿Al banco? Sí, señorita. Alguien usa mi tarjeta sin permiso, pero yo les di mi Nip porque confié en ellos.

Me quedé sentada en mi cama individual, rodeada de papeles esparcidos, sintiendo cómo se desmoronaba la última ilusión que me quedaba sobre mi familia. Durante los siguientes días empecé a observar, realmente observar. Observé como Verónica llegaba del trabajo con bolsas de loxo, comprando dulces y refrescos para los niños. Como Carlos se compraba cervezas Corona los viernes, esas que cuestan el doble que las nacionales.

Cómo Jimena tenía audífonos nuevos que no habían estado ahí la semana anterior. Pequeños lujos pagados con mis 3,200 pesos mensuales de pensión. Una tarde, mientras planchaba la ropa en el patio, escuché a Verónica hablando por teléfono con su hermana Rosa, que vive en Guadalajara. ¿Y cómo está la mamá?, preguntaba Rosa desde el altavoz.

Ay, hermana, cada día peor”, respondía Verónica con un suspiro exagerado. “Ya no se puede valer por sí misma, nosotros la tenemos que mantener completamente.” Me quedé inmóvil detrás de la puerta de vidrio, con la plancha caliente en una mano y una de las camisas de Carlos en la otra. “¿No tiene su pensión?”, preguntó Rosa. “Sí, pero ya sabes cómo es eso. No le alcanza para nada.

Nosotros cubrimos todo, su comida, sus medicinas, todo. Mentía, mentía descaradamente sobre quién mantenía a quién en esa casa. Pobrecita continuó Rosa. ¿Y no has pensado en algún asilo? Hay algunos muy buenos en Querétaro. Ay, no me digas eso, respondió Verónica con una voz que sonaba a lágrimas fingidas.

No podría, aunque sea muy difícil para nosotros. Es mi mamá. colgó el teléfono y la escuché suspirar profundamente como si fuera una mártir cargando con una cruz imposible. Esa noche, cuando estaba lavando los trastes de la cena, se me resbaló una taza, solo una taza de peltreas baratas que venden en el mercado. Ni siquiera se rompió, solo sonó fuerte cuando tocó el fregadero de acero.

Carlos apareció inmediatamente en la cocina. ¿Qué pasó ahora? Nada. Se me resbaló una taza. Estás muy torpe últimamente, Tere. Muy torpe. Me miró con esos ojos fríos, calculadores, como si estuviera evaluando cuánto tiempo más tendría que soportar mi presencia en su casa. Tal vez deberías acostarte más temprano, descansar más. Pero su tono no era de preocupación, era de fastidio.

Era la voz de alguien que está buscando excusas para justificar una decisión que ya tomó esa madrugada. No pude dormir. Salí de mi cuarto y caminé por la casa silenciosa, viendo todas las cosas que yo había ayudado a comprar, todos los espacios que había limpiado miles de veces, todas las esquinas donde había puesto mi amor y mi trabajo.

Me detuve frente al refrigerador, donde estaban pegadas las fotos familiares con imanes, fotos de cumpleaños, graduaciones, vacaciones. En ninguna aparecía yo. En todas las celebraciones importantes, yo había estado en la cocina, cocinando, sirviendo, limpiando, invisible, siempre invisible. Tomé una de las fotos, la de la graduación de Jimena de primaria. Ahí estaban todos sonriendo.

Verónica, Carlos, los niños, hasta los padrinos. Yo había organizado toda la fiesta. Había cocinado para 50 personas. Había decorado el patio con globos y papel picado, pero no estaba en la foto porque alguien tenía que lavar los platos. En ese momento, con esa fotografía en mis manos temblorosas, entendí algo que cambió todo. Yo no era parte de esta familia, era su empleada.

Y como todas las empleadas que ya no sirven me iban a despedir. Al día siguiente del plato roto desperté en el sillón con el cuerpo entumecido y el alma más adolorida que los huesos. Era sábado, pero la rutina no se detenía. Me levanté como autómata y fui a la cocina a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado, pero todo había pasado.

Verónica ya estaba en la mesa bebiendo café en una de sus tazas favoritas, esas de cerámica gruesa con dibujos de girasoles que había comprado en una de sus salidas de relajación al centro de Querétaro. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba puesta una blusa nueva que yo no había visto antes. una blusa que seguramente había pagado con mi pensión.

No me miró cuando entré. Siguió revisando su celular con esa concentración fingida que la gente usa cuando quiere evitar conversaciones incómodas. Empecé a preparar huevos revueltos con jamón, el desayuno que a Carlos le gustaba los sábados. Moví las manos mecánicamente, rompiendo los huevos, batiendo, calentando el aceite en el sartén, pero había algo diferente en el aire, una tensión que se podía cortar con cuchillo.

Carlos bajó las escaleras con pasos pesados, arrastrando las chanclas contra el piso de mosaico. Se sentó en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa, y extendió la mano esperando que le sirviera su café. Siempre había sido así. Él extendía la mano y yo aparecía con lo que necesitara, como si fuera una extensión de sus deseos. Esta vez dudé solo por un segundo, pero dudé.

Él notó la pausa y me miró con esa expresión que conocía muy bien, esa mezcla de impaciencia y desprecio que había perfeccionado durante los meses que llevaba viviendo en su casa. El café, preguntó con ese tono que no era realmente una pregunta, sino una orden disfrazada. Le serví el café en silencio. Él tomó el primer sorbo y arrugó la cara. Está muy fuerte.

No estaba fuerte, estaba igual que siempre, pero ahora todo lo que yo hacía estaba mal. Verónica siguió fingiendo que leía algo fascinante en su teléfono. Los niños bajaron y desayunaron en completo silencio, como si hubieran recibido instrucciones de no dirigirme la palabra.

Después del desayuno, mientras lavaba los platos, escuché murmullos en la sala. Carlos y Verónica hablaban en voz baja, pero de vez en cuando sus voces se alzaban lo suficiente para que yo pudiera escuchar fragmentos. No puede seguir así. Mi responsabilidad. Otras opciones. Terminé de lavar los trastes con las manos temblándome. Sabía que estaban discutiendo qué hacer conmigo, como si fuera un problema que resolver, un obstáculo que remover.

A media mañana tocaron el timbre. Era la señora Carmen, la madre de Carlos. una mujer de 75 años que siempre había tenido opiniones muy fuertes sobre cómo su hijo debía manejar su casa. Doña Carmen entró con esa autoridad que dan los años y la costumbre de ser obedecida.

Era una mujer pequeña, pero imponente, siempre vestida de colores oscuros, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y esa mirada que podía desintegrar a cualquiera que se pusiera en su camino. Se sentó en el sillón principal de la sala, ese de piel café que Carlos había comprado para impresionar a las visitas, y me miró como si fuera una mancha en su sofá.

Teresita, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar compasiva, pero que en realidad destilaba veneno. Ven acá, necesitamos platicar. Me senté en la orilla del sillón con las manos entrelazadas sobre el delantal, sintiéndome como una niña regañada en la oficina del director. “Mi hijo me contó lo que pasó ayer”, continuó doña Carmen, ajustándose los lentes que colgaban de una cadena dorada. Y creo que es hora de que hablemos con la verdad.

Carlos y Verónica se sentaron frente a mí como un tribunal. Sus caras estaban serias, preparadas para lo que iba a venir. “Tú ya no puedes cuidarte sola”, declaró doña Carmen con la autoridad de quien ha tomado una decisión final. Ayer fue un plato. Mañana puede ser algo peor. Puedes lastimarte o lastimar a alguien más. Pero yo no intenté defenderme. No me interrumpas.

Me cortó con esa voz seca que había heredado su hijo. He hablado con una amiga que trabaja en servicios sociales. Hay lugares muy buenos para personas de tu edad. Lugares donde te van a cuidar mejor de lo que puedes cuidarte aquí. Lugares no dijo hogares, no dijo casas. dijo lugaresilios. Mi mamá no está tan mal, murmuró Verónica, pero su voz sonaba débil, sin convicción. No está mal, replicó doña Carmen con sarcasmo.

¿Has visto cómo está vestida? ¿Has notado cómo se le olvidan las cosas? ¿Te has dado cuenta de que habla sola? Cada palabra era una puñalada. Estaba vestida con mi ropa vieja porque toda mi pensión se iba en mantener esa casa. Se me olvidaban las cosas porque estaba exhausta de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer.

Hablaba sola porque nadie más me hablaba, pero no podía decir nada de eso. No podía defenderme porque cualquier cosa que dijera sonaría como excusas de una vieja loca. Además, continuó doña Carmen cruzando las piernas con elegancia. No es justo para Carlos y Verónica. Ellos tienen derecho a vivir su vida sin estar cargando con responsabilidades que no les corresponden.

Responsabilidades que no les corresponden, como si cuidar a tu madre fuera algo opcional, algo que puedes decidir hacer o no hacer según te convenga. Yo he hablado con la hermana Esperanza de la Casa de San José, siguió doña Carmen sacando un papel doblado de su bolsa. Es un lugar muy bonito, muy limpio.

Tienen jardines, actividades para los residentes. Vas a estar mucho mejor ahí que aquí estorbando. La palabra estorbando flotó en el aire como una bofetada. Carlos se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura que usaba cuando quería parecer razonable y comprensivo. “Tere, entiende que esto no es personal”, dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado. “Es por tu propio bien.

En ese lugar vas a tener cuidado médico. Van a estar pendientes de ti las 24 horas.” “Pero yo no necesito.” Intenté otra vez. Sí, necesitas”, me interrumpió Verónica y por primera vez en toda la conversación me miró directamente a los ojos. “Mamá, ya no puedes seguir fingiendo que puedes cuidarte sola.

Ayer rompiste un plato, pero ¿qué va a pasar cuando dejes el gas abierto o cuando te caigas en las escaleras?” Sus ojos tenían lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de una hija que había encontrado la justificación perfecta para deshacerse de su carga. “Los papeles ya están listos”, anunció doña Carmen con satisfacción, desplegando el documento que había traído.

“Solo necesitamos tu firma y podemos hacer el traslado el lunes.” El traslado como si fuera un mueble. Miré el papel sin entender realmente lo que decía. Letras pequeñas, términos legales, cláusulas que probablemente significaban que estaba renunciando a cualquier derecho que me quedara. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté con un hilo de voz.

Doña Carmen sonríó, pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que ya había pensado en todas las posibilidades. Bueno, en ese caso tendríamos que hablar con un juez, dijo con calma. explicarle tu condición mental, tu incapacidad para cuidarte, mostrarle evidencia de tu deterioro, evidencia el plato roto, las conversaciones conmigo misma, la confusión que ellos mismos habían creado al manejar mis cosas sin decirme.

Pero eso sería muy triste para todos, continuó doña Carmen. Mucho mejor si aceptas voluntariamente. Así puedes llevarte tus cosas, elegir tu ropa favorita. Si un juez decide, bueno, ellos solo te dan lo básico. Era chantaje. Chantaje puro y simple. Acepta ir al asilo por tu propia voluntad o te mandamos por la fuerza y pierdes hasta el derecho de elegir qué llevarte.

En ese momento, Sebastián, mi nieto de 15 años, entró a la sala. Había estado escuchando toda la conversación desde las escaleras. “¿Van a mandar a la abuela al asilo?”, preguntó con esa voz que estaba cambiando, a veces grave, a veces aguda. “Sastián, esto no es tu problema”, le dijo Carlos sec. “Pero es mi abuela”, replicó el muchacho.

“Y por primera vez en meses alguien en esa casa me defendía. Tu abuela va a estar mejor cuidada”, le explicó Verónica con esa paciencia fingida que usan los adultos cuando quieren que los niños acepten decisiones que no entienden. “Va a tener amigos de su edad, actividades divertidas, pero ella quiere ir”, insistió Sebastián mirándome directamente.

Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era mi oportunidad de decir que no, de plantarme, de exigir respeto, pero también sabía que si me oponía me harían la guerra y yo ya no tenía fuerzas para pelear. “Está bien”, murmuré odiándome por cada letra de esas palabras. “Voy a firmar.” Doña Carmen sonrió triunfante.

Carlos suspiró aliviado. Verónica se limpió las lágrimas falsas. Solo Sebastián me miró con algo que podría haber sido comprensión. Pero no el lunes añadí con la poca dignidad que me quedaba. Denme una semana para prepararme. Era mentira. No necesitaba una semana para prepararme. Necesitaba una semana para planear mi venganza.

Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sentada en mi cuarto de servicio, rodeada del silencio que por primera vez en meses no se sentía como abandono, sino como libertad para pensar. Durante 4 meses había vivido en esa casa como un fantasma, moviéndome entre las sombras, evitando hacer ruido, ocupando el menor espacio posible.

Pero ahora que me habían dado fecha de expulsión, algo extraño sucedió. Por primera vez dejé de tener miedo. ¿Qué más podían hacerme? Ya me habían robado mi dinero, mi dignidad, mi lugar en la familia. Ya me habían convertido en una empleada gratuita y ahora me descartaban como un electrodoméstico viejo. No tenía nada más que perder. Y cuando no tienes nada que perder, puedes empezar a decidir por ti misma.

Me levanté y caminé hasta el pequeño ropero donde guardaba mis pocas pertenencias. En el fondo, envuelto en una blusa vieja, estaba mi tesoro más preciado, una caja de galletas danesas que había conservado desde la muerte de Raúl. Dentro guardaba mis documentos más importantes, algunas fotos y el rosario de plata que había sido de mi madre.

Y ahí estaba también el boleto de lotería que había comprado el día de mi cumpleaños olvidado. Lo saqué con cuidado. Era un pedazo de papel simple, casi transparente por lo delgado, con números impresos en tinta azul que se había corrido ligeramente por la humedad. Los números que había elegido al azar, sin esperanza, solo como un capricho de mujer desesperada.

47 23 19 08 31 15. Los había memorizado sin querer de tanto verlos cada vez que abría la caja. No porque creyera que fueran a salir, sino porque eran míos. Lo único que era completamente mío en esa casa. Había visto en las noticias de Televisa la semana pasada que alguien en Querétaro había ganado el premio mayor de la Lotería Nacional.

118 millones de pesos, una cantidad tan grande que no podía siquiera imaginarla. El reportero había dicho que la persona ganadora aún no se había presentado a reclamar el premio. Con las manos temblándome, saqué mi teléfono viejo. Era un aparato sencillo de esos que regalan con los planes básicos, pero tenía internet.

Busqué los resultados de la lotería del 15 de abril, el día de mi cumpleaños. La página cargó lentamente. Los números aparecieron uno por uno en la pantalla pequeña. 47 23 1908. 31 15 Miré mi boleto, miré la pantalla, volví a mirar mi boleto. Los números eran exactamente los mismos. Exactamente los mismos.

El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la cama con un ruido sordo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Las manos me temblaron tanto que tuve que sentarme en la orilla de la cama para no caerme. ¿Era posible? Realmente era posible. Volví a tomar el teléfono y revisé otra vez.

Busqué en diferentes páginas web, en diferentes fuentes, todas decían lo mismo. Los números ganadores del 15 de abril eran exactamente los números de mi boleto. 118 millones de pesos. 118 millones de pesos. Una cantidad tan grande que mi mente no podía procesarla. Más dinero del que había visto en toda mi vida.

más dinero del que Carlos ganaba en 10 años, más dinero del que Verónica vería trabajando toda su vida como enfermera. Me quedé ahí sentada mirando ese pedazo de papel durante lo que parecieron horas. Primero llegó la incredulidad, después la emoción, después el miedo y finalmente algo que no había sentido en años. Poder.

Por primera vez en mi vida yo tenía el poder, pero no se lo iba a decir a nadie. Todavía no. Durante los siguientes tres días actué como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, preparé desayunos, limpié la casa, lavé ropa, pero ahora había una diferencia. Ya no lo hacía por obligación o por miedo. Lo hacía porque quería observar.

Quería ver exactamente cómo me trataban cuando pensaban que yo no tenía opciones. Quería memorizar cada desplante, cada gesto de desprecio, cada momento en que me hicieron sentir invisible, porque ahora sabía que no era invisible, era la mujer más rica de Querétaro. El martes por la mañana, Verónica me dio una bolsa de plástico del Walmart.

Para que vayas empacando tus cosas, me dijo sin mirarme a los ojos. No puedes llevar mucho al lugar donde vas, solo lo básico. Lo básico. Después de 69 años de vida, todo lo que me quedaba era lo básico. ¿Y mis fotos? Pregunté. ¿Puedes llevarte unas pocas? Las más importantes. Mi rosario. Sí, claro, esas cosas sí.

Mi máquina de coser. Verónica suspiró como si le estuviera pidiendo algo imposible. Mamá, no vas a necesitar máquina de coser. Allá hay actividades diferentes, más apropiadas para tu edad, más apropiadas para mi edad, como si coser, algo que había hecho durante 50 años de repente se hubiera vuelto demasiado complicado para mi cerebro deteriorado. El miércoles, Carlos llegó con folletos del asilo.

Mírate Tere, me dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado. A ver que es un lugar muy bonito. Tienen jardines, biblioteca, hasta una capilla. Los folletos mostraban fotos de ancianitos sonrientes jugando lotería, caminando por jardines bien cuidados, comiendo en comedores limpios. Todos se veían felices y contentos de estar ahí.

Todos se veían resignados. “¿Cuánto cuesta?”, pregunté. No te preocupes por eso,”, respondió Carlos rápidamente. “tu pensión cubre la mayor parte y nosotros podemos ayudar con la diferencia.” Mentira. Había investigado los precios en internet. Un lugar como ese costaba por lo menos 8,000 pesos al mes. Mi pensión era de 3,200.

¿De dónde iba a salir la diferencia? de mi propia pensión que ellos seguirían administrando. Tendrían que complementar con 4800 pesos para pagar el asilo, pero seguirían teniendo acceso a mi tarjeta bancaria, seguirían robándome, pero ahora con la ventaja de que yo estaría encerrada y no podría quejarme. El jueves por la tarde, doña Carmen vino otra vez.

Esta vez traía a una trabajadora social, una mujer joven con lentes y trajes are que hablaba con esa eficiencia fría de quien procesa casos todos los días. Señora Teresa me dijo mientras sacaba formularios de su portafolio. Solo necesito que me confirme algunos datos para completar su expediente. Me preguntó mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mis enfermedades, mis medicamentos.

Cada respuesta la anotaba en formularios oficiales que convertían mi vida en datos estadísticos. ¿Tiene usted algún ingreso además de su pensión? preguntó rutinariamente. No respondí. Era cierto. El boleto de lotería no era un ingreso. Todavía no. ¿Alguna propiedad? Cuentas de ahorro, inversiones. No, también era cierto. Ya no tenía nada de eso.

Verónica se había encargado de que así fuera. ¿Algún familiar que pueda hacerse responsable de su cuidado? Miré a Verónica, que estaba sentada a mi lado fingiendo tristeza. Mi hija dije. La trabajadora social miró a Verónica. Señora, usted está en posibilidad de cuidar a su madre en su hogar. Verónica negó con la cabeza, adoptando esa expresión de mártir incomprendida que había perfeccionado.

Me encantaría, créame, pero trabajo doble turno en el hospital. Mi esposo viaja mucho por su trabajo y tenemos dos hijos adolescentes. No tenemos el tiempo ni los recursos para brindarle el cuidado especializado que ella necesita. Mentiras. Todas mentiras dichas con lágrimas en los ojos y voz quebrada.

La trabajadora social asintió comprensivamente y marcó casillas en sus formularios. Entiendo perfectamente. Es una situación muy común. Muchas familias se ven en la misma situación. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, tomé una decisión. Al día siguiente iría al banco. Iba a verificar que el boleto era real, que los números eran correctos, que mi increíble suerte no era solo el delirio de una mujer desesperada.

Y si era real, si realmente era la ganadora de 118 millones de pesos, entonces les iba a dar a mi familia exactamente lo que me habían dado a mí durante estos meses. Nada. Me fui a dormir por última vez en esa cama incómoda, en ese cuarto de servicio, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. Mañana todo iba a cambiar.

El viernes por la mañana me desperté antes del amanecer, pero no por costumbre. Me desperté porque era el día en que mi vida iba a cambiar para siempre. Me vestí con mi ropa más sencilla, una falda gris que había remendado varias veces, una blusa blanca que ya no era del todo blanca y mis zapatos negros con la suela gastada.

Quería parecer exactamente lo que habían dicho que era. Una vieja pobre y abandonada. Guardé el boleto de lotería en una bolsita de tela que cosí la noche anterior. La até con un listón y me la puse dentro del sostén contra el corazón. Ahí donde ellos habían pisoteado mis sentimientos, ahora guardaba mi libertad. Le dije a Verónica que iba al Mercado de la Cruz a comprar algunas cosas para mi equipaje del asilo.

Ella ni me miró, solo asintió mientras se arreglaba para irse al hospital. No te tardes”, me dijo como si fuera una niña. Hoy vienen a medir tu cuarto para ver qué muebles podemos vender. Vender mis muebles, los pocos que me quedaban después de vender mi casa para ayudarles. Hasta en eso querían sacar ganancia. Tomé el autobús hacia el centro de Querétaro.

Durante el trayecto veía por la ventana todas las calles por donde había caminado durante estos meses, sintiéndome invisible. Ahora las veía diferentes. Ahora sabía que era la mujer más rica que viajaba en ese autobús. La oficina de la Lotería Nacional estaba en una calle cerca del centro histórico, en un edificio colonial con paredes gruesas y techos altos.

Había imaginado que sería un lugar más glamoroso, pero era solo una oficina gubernamental más. Con escritorios metálicos y empleados que parecían aburridos de estar ahí. Me acerqué a la ventanilla con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Buenos días, le dije al joven que me atendía. Vengo a verificar un boleto.

El muchacho, que no tendría más de 25 años, me miró con esa expresión de paciencia profesional que usan los empleados de gobierno cuando atienden a adultos mayores. ¿De qué sorteo, señora? Del 15 de abril. Saqué el boleto de mi bolsa con manos que temblaban ligeramente.

El joven lo tomó y lo puso bajo una lupa especial que tenía en su escritorio. Sus ojos se abrieron como platos. “Señora”, me dijo con voz temblorosa, “¿Usted sabe qué boleto es este?” “Es ganador.”, pregunté fingiendo inocencia. El muchacho se levantó de su silla tan rápido que la hizo rodar hacia atrás. Señora, usted ganó el premio mayor, 118 millones de pesos.

Su grito se escuchó en toda la oficina. Otros empleados voltearon a vernos. Una señora mayor que esperaba en la fila detrás de mí se persignó. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Completamente seguro. Señora, permítame llamar a mi supervisor. Esto es esto es increíble.

En los siguientes minutos, la oficina se convirtió en un hervidero de actividad. Llegó el supervisor, después el gerente regional, después alguien de la Ciudad de México por teléfono. Todos verificaron y reverificaron el boleto. Era real, era completamente real. Me pidieron mi identificación, mi acta de nacimiento, comprobante de domicilio. Llené formularios tras formularios.

Me explicaron sobre impuestos, sobre opciones de pago, sobre transferencias bancarias, pero yo solo escuchaba a medias. Mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en la cara que pondría Carlos cuando se enterara, en la expresión de Verónica cuando descubriera que la vieja senil que iban a meter a un asilo era millonaria.

Señora Teresa, me dijo el gerente regional, un hombre elegante con traje azul marino. ¿Desea que hagamos algún anuncio público? Los medios van a querer entrevistarla. No, respondí inmediatamente. Quiero mantenerlo en secreto por ahora. Por supuesto, es su derecho, pero necesitamos saber cómo quiere recibir el dinero.

Opté por recibir el pago en una cuenta nueva, en un banco diferente al que usaba mi familia. No quería que ni siquiera supieran en qué institución estaba mi dinero. El proceso tomó toda la mañana. Cuando salí de ahí, oficialmente era una de las mujeres más ricas de Querétaro, pero seguía viéndome exactamente igual, una anciana con ropa remendada y zapatos gastados.

Regresé a la casa a las 2 de la tarde. Verónica estaba en la cocina calentando comida en el microondas. ¿Compraste lo que necesitabas?, me preguntó sin mucho interés. Sí, mentí. Todo listo para el lunes. Esa tarde llegó doña Carmen con más papeles para firmar.

Documentos que me transferían al asilo, que autorizaban el manejo de mi pensión, que básicamente me convertían en una inválida legal. Los firmé todo sin leer. Ya no importaban. El sábado por la noche organizaron una cena familiar de despedida. Era una farsa, por supuesto. Ninguno de ellos iba a extrañarme, pero querían mantener las apariencias de que eran una familia amorosa que tomaba decisiones difíciles por el bien de su ser querido.

Cocinaron mis platos favoritos: mole poblano, arroz rojo, frijoles charros. Pusieron la mesa del comedor con los platos buenos, esos que solo usaban cuando venían visitas importantes. “Brindemos por la abuela”, dijo Carlos levantando su copa de vino. “Por todos los años que ha estado con nosotros, todos alzaron sus copas.

Yo alcé mi vaso de agua porque nunca me ofrecieron vino. Por la abuela repitieron todos al unísono. Durante la cena hablaron de mí como si no estuviera ahí, de lo bien que estaría en el asilo, de cómo podríamos visitarnos los domingos, de lo tranquila que sería mi nueva vida. Sebastián, mi nieto, apenas habló durante toda la cena. Se veía incómodo, triste.

Era el único que parecía entender que lo que estaban haciendo estaba mal. Después de la cena, cuando estaban recogiendo los platos, Jimena se acercó a mí. “Abuela”, me dijo en voz baja. “¿De verdad quieres irte?” Era la primera vez en meses que me hacía una pregunta directa.

La primera vez que parecía importarle mi opinión sobre algo. No, mi hijita, le respondí honestamente. No quiero irme. Entonces, ¿por qué no le dices a mis papás? Porque ya tomaron la decisión. Y cuando los adultos toman decisiones, los niños y los viejos tenemos que obedecerlas. Jimena frunció el ceño. Eso no me parece justo. No le dije acariciándole la cabeza. No es justo.

Esa noche, por última vez, me quedé despierta en mi cuarto de servicio, pero ya no me sentía como prisionera, me sentía como una espía en territorio enemigo, esperando el momento perfecto para revelar mi identidad secreta. El domingo llegó con lluvia, una lluvia suave, pero persistente que hacía que todo se viera gris y melancólico.

Era el día perfecto para lo que tenía planeado. A las 10 de la mañana, toda la familia estaba reunida en la sala. Habían venido incluso Rosa, la hermana de Verónica, desde Guadalajara y el hermano de Carlos con su esposa. Una verdadera reunión familiar para despedir a la anciana problemática. Yo llegué a la sala vestida diferente.

Me había puesto mi vestido negro, el que guardaba para ocasiones especiales. Me había peinado el cabello hacia atrás y me había puesto los aretes de perlas que fueron de mi madre. Qué elegante vienes, ma, dijo Verónica con sorpresa. Es una ocasión especial, respondí. Me senté en el sillón individual frente a todos ellos. Los miré uno por uno.

Carlos con su cara de satisfacción, Verónica con sus lágrimas preparadas, doña Carmen con su sonrisa de triunfo, los invitados con sus expresiones de lástima. Antes de irme dije con voz clara y fuerte, quiero decirles algo. Claro, ma, dijo Verónica, lo que quieras. Saqué de mi bolsa una hoja doblada.

Era una copia del recibo de la lotería, el documento que certificaba que era ganadora de 118 millones de pesos. Durante estos meses comencé, ustedes me han tratado como si fuera una carga. Me han robado mi dinero, me han faltado al respeto, me han hecho sentir invisible. Mamá, no es cierto, empezó a decir Verónica.

No me interrumpas, le grité y mi voz sonó tan fuerte que todos se quedaron callados. Por primera vez en meses, yo voy a hablar y ustedes van a escuchar. Desdoblé el papel lentamente, como si fuera un mapa del tesoro. Hace tres días fui a la oficina de la Lotería Nacional. Continué. para verificar un boleto que compré el día de mi cumpleaños.

El cumpleaños que ninguno de ustedes recordó. Carlos frunció el seño, sin entender a dónde iba la conversación. Resulta que ese boleto, hice una pausa dramática. Era el ganador del premio mayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. 118 millones de pesos. Rosa se llevó las manos a la boca. El hermano de Carlos se inclinó hacia adelante.

Doña Carmen se quitó los lentes como si no pudiera ver bien. “Mientas”, susurró Carlos. “Miento”, dije levantándome del sillón. “¿Miento como cuando dijiste que mi pensión no alcanzaba para nada? Miento como cuando Verónica le dijo a su hermana que ustedes me mantenían. Les mostré el papel.” Carlos se lo arrebató de las manos y lo leyó con ojos que se iban agrandando cada segundo.

“Esto, esto es real”, murmuró. “Cletamente real, confirmé. Soy millonaria y ustedes me van a meter a un asilo porque rompí un plato.” La sala explotó en voces confusas, exclamaciones, preguntas atropelladas. “Mamá, no sabíamos”, gritó Verónica. “Podemos cancelar todo”, añadió Carlos. Ha sido un malentendido, se sumó doña Carmen.

Yo levanté la mano y todos se callaron. No dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No ha sido un malentendido. Ha sido exactamente lo que ustedes querían hacer, deshacerse de mí. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. Ya firmé todos los papeles.

Mañana me voy al asilo porque una mujer de palabra cumple sus compromisos. Pero el dinero”, gritó Carlos, mostrando por fin su verdadera cara. El dinero repetí con una sonrisa. Se queda conmigo todo hasta el último peso. Y salí de esa casa para nunca volver. No fui al asilo. En lugar de eso, esa misma tarde del domingo, tomé un taxi hasta el hotel La Mansión, en el centro histórico de Querétaro.

Era un hotel que había admirado desde afuera durante años, con su fachada colonial rosa y sus balcones de hierro forjado, pero al que nunca pensé que podría entrar como huésped. “Buenas tardes”, le dije al recepcionista. Un joven elegante con uniforme azul marino. Quisiera la suite más bonita que tengan disponible. El muchacho me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa humilde y mis zapatos gastados.

“Señora, las suits tienen un costo de”, empezó a decir con ese tono condescendiente que conocía muy bien. No me importa el costo, lo interrumpí sacando mi nueva tarjeta del banco. “La mejor suite que tengan. Esa noche dormí en una cama kings con sábanas de algodón egipcio, en una habitación con techos de vigas de madera y ventanas que daban al jardín central del hotel.

Por primera vez en meses me quedé dormida en silencio absoluto, sin escuchar quejas, demandas o reproches. Desperté cuando quise despertar, no a las 5:30 para preparar desayunos que nadie agradecía. Pedí servicio al cuarto. Huevos benedictinos, café de grano, jugo de naranja recién exprimido y pan dulce artesanal. Comía en la terraza de mi suite, viendo el amanecer sobre las cúpulas de las iglesias coloniales, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi cara.

Era libertad, libertad real, no la ilusión de libertad que había tenido cuando era prisionera en casa de mi propia hija. Durante los siguientes días me dediqué a redescubrirme. Fui a una estética en la zona rosa y me corté el cabello por primera vez en dos años. Un corte moderno, elegante, que me quitó 10 años de encima.

“Señora, tiene un cabello hermoso”, me dijo la estilista mientras trabajaba. Solo necesitaba un poco de cariño. Como yo pensé, solo necesitaba un poco de cariño. Compré ropa nueva en el centro comercial Antea. No ropa de descuento o de segunda mano. Ropa bonita, de mi talla exacta, en colores que me gustaban, vestidos cómodos elegantes, zapatos que no me lastimaran los pies, una bolsa de piel auténtica para reemplazarla de plástico que había usado durante años.

Por primera vez en décadas me miré en el espejo de cuerpo completo de una tienda y me gustó lo que vi. No era una anciana derrotada y abandonada. Era una mujer de 69 años con dignidad, con recursos, con derecho a ser feliz. La primera semana la pasé siendo turista en mi propia ciudad.

Visité el Museo Regional, donde aprendí sobre la historia de Querétaro que nunca había tenido tiempo de conocer. Caminé por el jardín Cenea, alimenté a las palomas. Me senté en las bancas a leer libros que había querido leer durante años, pero que nunca tuve tiempo para disfrutar.

Comían restaurantes del centro histórico, esos que siempre había visto desde afuera cuando acompañaba a Verónica a hacer trámites. Probé comida que nunca había podido costear, cordero al vinotinto, salmón a la plancha, postres franceses que se derretían en mi boca como pequeños milagros. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza del restaurante 1810, mi teléfono sonó. Era Verónica.

Mamá, ¿dónde estás? Su voz sonaba desesperada. Fuimos al asilo y dicen que nunca llegaste. Estamos preocupadísimos. Estoy bien, respondí con calma, observando como el sol se filtraba entre las hojas de los laureles de la plaza. Pero, ¿dónde? Tenemos que hablar. Lo del asilo fue un error. Podemos arreglar todo. No hay nada que arreglar, Verónica. Yo estoy exactamente donde quiero estar.

Pero el dinero de la lotería, somos familia. Tenemos que hablar de cómo vamos a manejar esa fortuna. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por los 118 millones de pesos que se le habían escapado de las manos. Mi dinero es mío”, le dije con una serenidad que me sorprendió. “Y mi familia son las personas que me aman, no las que me usan.

Tú eres mi madre”, gritó por el teléfono. “Y tú fuiste mi hija”, respondí, “pero una hija que decidió convertirme en empleada doméstica. Una hija que me robó mi dinero y después me echó por romper un plato. Colgué el teléfono y lo apagué. Al cabo de dos semanas en el hotel, decidí buscar algo más permanente.

No quería rentar, quería comprar, quería tener algo que fuera mío, que nadie pudiera quitarme, que nadie pudiera usar como herramienta de chantaje. Encontré la casa perfecta en San Miguel de Allende, a una hora de Querétaro. Era una casa colonial restaurada en el centro histórico con paredes de adobe de 1 metro de espesor, techos de viga, un patio central con una fuente de cantera rosa y jardines llenos de bugambilias y jacarandas.

Tenía tres recámaras, cada una con su propio baño, una cocina moderna, pero conservando el estilo colonial, una biblioteca con chimenea y una terraza en la azotea desde donde se podía ver toda la ciudad y las montañas que la rodeaban. La compré en efectivo. El día que firmé las escrituras en el despacho del notario, sentí algo que no había experimentado en toda mi vida adulta. Seguridad absoluta.

Esta casa era mía, solo mía. Nadie podía echarme. Nadie podía venderla sin mi permiso. Nadie podía usarla como moneda de cambio para manipularme. La primera noche que dormí en mi nueva casa, en mi nueva cama, en mi nueva vida, lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud hacia la vida que finalmente me había dado la oportunidad de ser libre.

Al día siguiente adopté un perrito callejero que había visto rondando por la plaza principal de San Miguel. Era un mestizo pequeño, café con blanco, con ojos tristes, pero cola que no paraba de moverse. Le puse esperanza. Esperanza se convirtió en mi compañía perfecta. No me juzgaba por mi edad, no me pedía dinero, no me hacía sentir como una carga, solo me daba amor incondicional y recibía a cambio comida, cariño y un hogar seguro.

Contraté a Lupita, una señora de 50 años que había trabajado durante años cuidando casas en San Miguel. Pero no la contraté como empleada doméstica, la contraté como compañera de casa. Lupita, le dije el día que la conocí. Yo no quiero una sirvienta, quiero una amiga que me ayude a cuidar esta casa y que me haga compañía.

Lupita tenía cinco hijos, era madre soltera y había pasado toda su vida trabajando para familias ricas que la trataban como mueble. Cuando le expliqué que viviría en la casa, que tendría su propia recámara y baño, que comeríamos juntas como iguales, se puso a llorar. Señora Teresa me dijo con la voz quebrada, “Toda mi vida he trabajado para gente que me trataba como si fuera invisible. Usted es la primera persona que me habla como ser humano.

” Porque los dos sabemos lo que es ser invisible. Le respondí, “Y las mujeres invisibles tenemos que cuidarnos entre nosotras.” Lupita se mudó con sus dos hijos menores que aún iban a la escuela. Mi casa se llenó de risas de niños, de conversaciones en la cocina, de la calidez que solo una familia real puede dar. Una familia elegida, no impuesta.

Una tarde, mientras Lupita y yo tomábamos té en el patio y veíamos a los niños jugar con esperanza, me preguntó, “¿No extraña a su familia biológica, señora Teresa?” Lo pensé por un momento, observando como las bugambilias moradas se mecían con la brisa de la tarde. Extraño la familia que creí que tenía le respondí, pero no extraño la familia que realmente era. Mi teléfono seguía sonando todos los días.

Verónica, Carlos, doña Carmen, hasta Rosa desde Guadalajara. Todos querían platicar, todos tenían explicaciones, todos habían entendido mal la situación, pero yo ya no contestaba. Un día llegó Sebastián, mi nieto, a San Miguel. Había tomado el autobús desde Querétaro solo para verme. “Abuela”, me dijo cuando abrí la puerta.

“He venido a pedirte perdón. Tú no tienes nada de qué pedir perdón, mi hijito”, le dije abrazándolo fuerte. Sí, tengo, porque sabía que lo que estaban haciendo estaba mal y no dije nada. Lo invité a pasar. Le enseñé mi casa, le presenté a Lupita y a sus hijos, le presenté a Esperanza.

Comimos juntos en el patio, platicamos como no habíamos platicado en años. “¿Puedo venir a visitarte a veces?”, me preguntó antes de irse. “¿Puedes venir cuando quieras?”, le dije. Esta siempre va a ser tu casa. Era verdad, Sebastián era bienvenido porque me buscaba por amor, no por dinero, porque me veía como abuela, no como fuente de recursos.

Esa noche, después de que Sebastián se fue, me senté en mi terraza a ver las estrellas sobre San Miguel de Allende. La ciudad se extendía debajo de mí como un mapa de luces doradas. Las campanas de las iglesias sonaban a lo lejos y el aire olía a jazmín y a libertad.

Por primera vez en mi vida era completamente libre. Por primera vez en mi vida era completamente feliz. Por primera vez en mi vida era exactamente quien quería ser. Seis meses después, mientras desayunaba en mi terraza con vista a las montañas de Guanajuato, recibí una carta, no de mis familiares, que habían dejado de buscarme después de dos meses de llamadas no contestadas.

era de la trabajadora social que había manejado mi caso para el asilo. Estimada señora Teresa, decía la carta, nos preocupa que no haya llegado a su cita programada en la casa de San José. Por favor, comuníquese con nosotros para verificar su estado. Me reí.

Me reí tan fuerte que Esperanza levantó las orejas desde su lugar favorito bajo la bugambilia. Y Lupita asomó la cabeza desde la cocina para ver qué pasaba. ¿Qué es tan gracioso, señora Teresa? preguntó Lupita, secándose las manos en el delantal que yo le había comprado, uno bonito con flores bordadas, no como los delantales grises y tristes que había usado toda su vida.

“Me están buscando para internarme en un asilo”, le dije mostrándole la carta. “Y aquí estoy, libre como un pájaro.” Lupita se sentó conmigo en la mesa de hierro forjado que habíamos puesto en la terraza. Desayunábamos juntas todas las mañanas. Ella, yo y sus dos hijos cuando no tenían escuela, una verdadera familia alrededor de una mesa compartiendo no solo comida, sino conversación, risas, planes para el día.

¿Va a contestarles?, me preguntó Lupita, sirviéndose café del mismo juego de porcelana fina que yo usaba. No había platos diferentes para la empleada. Todos comíamos en la misma vajilla como iguales. No respondí. Rompiendo la carta en pedacitos pequeños que se llevó el viento matutino. Ellos buscan a una Teresa que ya no existe. Y era verdad.

La Teresa que había roto el plato en la cocina de Verónica, la Teresa que había dormido en el cuarto de servicio. La Teresa que había aguantado humillaciones por un techo que nunca fue realmente suyo. Esa Teresa había muerto el día que salí de esa casa. La Teresa que desayunaba en esta terraza, rodeada de flores que yo misma había plantado, con un perro que me amaba sin condiciones y una compañera que me respetaba como ser humano. Era una mujer completamente nueva.

Esa mañana, como cada miércoles, fui al mercado de San Miguel, pero no como la anciana invisible que solía ser, apurándose por comprar lo más barato para una familia que la despreciaba. Iba como la señora Teresa Gómez. vecina respetada del centro histórico, que conocía a todos los comerciantes por su nombre y que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para cada uno.

“Señora Teresa”, me gritó doña Rosa desde su puesto de flores. Le guardé las rosas amarillas que le gustan para su patio. “Buenos días, doña Teresa.” Me saludó don Miguel desde su carnicería. ¿Cómo está la familia? Familia, esa palabra ya no me dolía cuando la escuchaba. Ahora tenía una definición nueva. Lupita y sus hijos, que me incluían en sus conversaciones.

Esperanza, que me esperaba en la puerta cada vez que salía, Sebastián, que venía a visitarme cada dos semanas y que había empezado a traer a su novia para presentármela. Los comerciantes del mercado que me trataban con cariño genuino, los vecinos de la calle que paraban a saludarme cuando regaba mis plantas. Esa era mi familia. Ahora la familia que yo había elegido y que me había elegido a mí.

Por las tardes, después de la comida, solía sentarme en mi biblioteca a escribir. Había empezado un diario, no para quejarme del pasado, sino para registrar cada día de felicidad que estaba viviendo. Páginas llenas de pequeños momentos que antes no habría notado. color del cielo al atardecer, el sabor del café recién molido, la sensación de despertar sin prisa, la alegría de comprar algo bonito simplemente porque me gustaba.

Una tarde de noviembre, mientras escribía sobre mi visita al museo de la casa de Allende, escuché que tocaban a la puerta. Lupita había salido con los niños a hacer mandados, así que fui yo a abrir. Era Jimena, mi nieta. La reconocí inmediatamente, aunque había crecido mucho en estos 6 meses. Ya no era la niña de 12 años que me había ignorado en aquella casa.

Era una adolescente de 13, más alta, con una expresión más madura en los ojos. “Hola, abuela”, me dijo con timidez. Jimena susurré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. “¿Cómo llegaste hasta acá?” “Le pedí la dirección a Sebastián”, me confesó. Tomé el autobús desde Querétaro. Necesitaba hablar contigo. La invité a pasar. Le enseñé la casa, le presenté a Esperanza.

Le serví chocolate caliente en el patio mientras ella me miraba con ojos grandes, como si no pudiera creer que esta fuera realmente su abuela. ¿Realmente ganaste la lotería?, me preguntó directamente con esa honestidad que solo tienen los adolescentes. Sí, le respondí, 118 millones de pesos.

Y por eso te fuiste no le dije acariciando a esperanza que se había subido a mi regazo. Me fui porque me echaron por romper un plato. El dinero solo me dio la oportunidad de irme con dignidad. Jimena bajó la mirada. En la casa todo está muy raro desde que te fuiste. Me confesó. Mis papás pelean todo el tiempo. Hablan de dinero, de abogados, de que tú nos abandonaste, pero yo sé que no es verdad.

¿Tú qué crees que es verdad? Le pregunté. Creo que nunca te tratamos como familia, dijo con una voz tan pequeña que apenas la escuché. Creo que te tratamos como sirvienta y creo que cuando ganaste el dinero nos asustamos porque sabíamos que ya no tendrías que aguantarnos.

La sabiduría de esa niña me partió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. ¿Puedo venir a visitarte? Me preguntó. No por el dinero, solo porque te extraño. Extraño cuando me contabas historias de cuando eras joven. Extraño cuando me enseñabas a hacer tortillas. Extraño tener una abuela. Claro que puedes venir, le dije abrazándola fuerte. Pero solo si vienes porque quieres estar conmigo, no porque tus papás te manden. Es solo porque quiero estar contigo. Me aseguró.

Mis papás ni siquiera saben que estoy aquí. Esa tarde Jimena y yo cocinamos juntas en mi nueva cocina. Hicimos tamales de dulce como yo le había enseñado años antes, cuando aún creía que enseñar tradiciones familiares importaba en esa casa. Ahora, en mi propia cocina, con mi nieta eligiendo estar conmigo libremente, enseñar esas tradiciones se sentía como un regalo que yo me daba a mí misma.

Cuando Lupita regresó con sus hijos, encontró a tres generaciones de mujeres en la cocina. Yo, Jimena, y ella, todas enarinadas y riéndonos mientras envolvíamos tamales en hojas de maíz. “Esta es Jimena, mi nieta”, le dije a Lupita, “la única que vino a buscarme por amor.” Esa noche, Jimena se quedó a dormir.

En la mañana, antes de regresar a Querétaro, me hizo una pregunta que me cambió para siempre. Abuela, ¿cómo supiste que tenías que irte? Cuando entendí que no era feliz, le respondí, y cuando me di cuenta de que tenía derecho a ser feliz, aunque eso doliera a otras personas. Mi hijita le dije acariciándole el cabello.

Toda mi vida puse la felicidad de otros antes que la mía y lo único que conseguí fue que me despreciaran por débil. Cuando finalmente puse mi felicidad primero, recuperé mi dignidad. Un año después de romper aquel plato, recibí una última llamada de Verónica. “Mamá”, me dijo con voz cansada. Carlos me dejó, se fue con su secretaria. Me quedé sin casa, sin dinero, sin nada. Esperé en silencio. “Necesito tu ayuda”, continuó.

“Sé que he sido una mala hija, pero eres mi madre. Por favor, Verónica,” le dije con la tranquilidad que me habían dado estos meses de paz. Yo ya no soy la madre que tú conociste. Esa mujer murió el día que me echaste por romper un plato. Pero somos familia. La familia se construye con amor y respeto. Le respondí, no con sangre y chantajes.

Me vas a dejar sin nada. Te voy a dejar exactamente con lo que tú me dejaste a mí, la oportunidad de aprender a valerte por ti misma. Y colgué por última vez. Esa noche, sentada en mi terraza bajo las estrellas de San Miguel de Allende, con esperanza dormida a mis pies y el sonido de las campanas de las iglesias llenando el aire, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado.

Había perdido una casa que nunca fue mía, una familia que nunca me amó realmente y una vida que me estaba matando lentamente. Había ganado una libertad que nunca había conocido, una dignidad que creí perdida para siempre y una felicidad que no sabía que merecía. Me echaron por romper un plato, pero sin saberlo rompieron las cadenas que me tenían prisionera. Y ahora cada mañana cuando despierto en mi cama, en mi casa, en mi vida, le doy gracias a la vida por ese plato roto. Porque a veces para encontrar algo mejor, primero tienes que dejar que se rompa lo que ya no sirve.

News

México perdía sin chance… hasta que una joven mexicana cambió el juego con un solo gol

El Estadio Azteca rugía con 87,000 gargantas gritando en agonía. México perdía 2-0 contra Brasil en los cuartos de final…

Mi Esposo Me Llamó ‘Vieja’ Por Su Amante. Pero Cuando Yo Empecé… ¿Él Lo Perdió Todo.

Mi marido consolaba a su amante por teléfono. Cuando le presenté el acuerdo de divorcio, ni siquiera lo miró. Tomó…

Mi Hijo Me Echó Del Hospital En El Nacimiento De Mi Nieto: “Ella Solo Quiere Familia” No Imaginaban…

Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, momentos que dividen tu existencia en un antes y un…

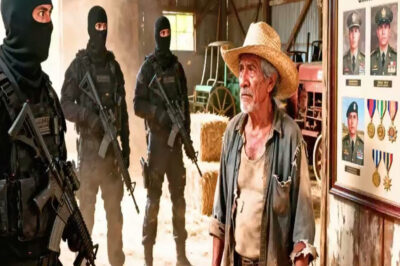

El CJNG Invadió Un Rancho — Jamás Imaginaron Quién Era El Campesino

El TJNG invadió un rancho. Jamás imaginaron quién era el campesino. Son las 6:40 de la mañana del martes 5…

Mi hija frente a su esposo dijo que no me conocía, que era una vagabunda. Pero él dijo Mamá eres tú?

Me llamo Elvira y durante muchos años fui simplemente la niñera de una casa a la que llegué con una…

La Niña Lavaba Platos Entre Lágrimas… El Padre Millonario Regresó De Sorpresa Y Lo Cambió Todo

En la cocina iluminada de la mansión, en la moraleja, una escena inesperada quebró la calma. La niña, con lágrimas…

End of content

No more pages to load