viejo inútil. Asimismo, con esas dos palabras me llamaron en mi propia casa, mi propio hijo, sentado a la mesa del almuerzo delante de toda la familia. Lo dijo sin bajar la voz, sinvergüenza, y yo yo solo me quedé mirándolo fijo, sin decir una palabra, seguí masticando despacio el pedazo de carne que tenía en la boca, como si no me hubiera dolido.

Pero claro que dolió. No es fácil tragarse algo así, solo que en ese momento entendí que no valía la pena discutir y al día siguiente, con el sol apenas entrando por la ventana de la sala, me levanté, agarré mis llaves, llamé al serrajero y cambié todas las cerraduras de la casa, la puerta principal, la de atrás, la del portón, todo, sin decirle nada a nadie, sin levantar la voz, sin hacer escándalo.

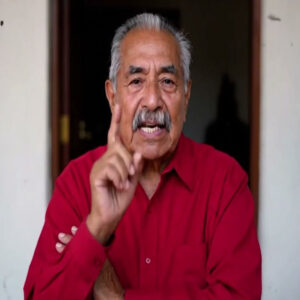

Porque en ese silencio yo ya lo sabía. El que estaba deás en esa familia no era yo, eran ellos. Déjeme decirle quién soy, ya que si va a escucharme, por lo menos sepa el nombre del viejo que le está hablando. Me llamo José Trinidad Morales, pero toda la vida me han dicho don José. No más. Nací en Guanajuato.

Crecí en el campo trabajando desde niño con las manos. Fui albañil, fui panadero, fui y de todo. No tuve estudios grandes, pero sí saqué adelante a mi familia. Crié a mis hijos con lo poquito que tenía, siempre poniendo primero el plato de ellos antes que el mío. Y ahora, con 73 años encima, me vienen a llamar inútil. Imagínese, esa comida fue un domingo.

Todos estábamos sentados, mis hijos, mis nietos, hasta la nuera esa que siempre me miraba con cara de desprecio. Era uno de esos almuerzos que antes eran para celebrar y ahora parecían más una obligación. Yo ya venía notando el ambiente raro desde hacía semanas, silencios, miradas, como si estorbara hasta para abrir la heladera. Pero ese día fue diferente.

Ese día se acabaron las indirectas. Mi hijo, el menor, ese que yo más había ayudado cuando se quedó sin trabajo, soltó el veneno directo. Viejo inútil. Y le repito, no es que no me doliera. Por dentro sentí como si me apretaran el pecho con una piedra, pero aprendí que a veces el silencio es más fuerte que mil gritos, así que no dije nada, solo comí.

Me limpié la boca, me levanté de la mesa y me fui para mi cuarto. Ahí, sentado en la cama, mirando la ventana, pensé toda la tarde. Pensé en todo lo que había hecho por ellos y en todo lo que ellos estaban dejando de hacer por mí. Esa noche, mientras los demás dormían, me quedé despierto mirando el techo.

Y cuando amaneció, sin decir palabra, salí a la calle. Caminé hasta la ferretería del barrio, esa que siempre atiende don Felipe, un viejo amigo. Le pedí cerraduras nuevas, las mejores que tuviera, llaves nuevas, juegos completos y él, sin preguntar mucho, me las vendió. Volví a la casa, entré despacio, todos seguían durmiendo.

Y fue ahí, en ese silencio, cuando empecé a cambiar las cerraduras una por una con mis propias manos, porque si algo tengo todavía es fuerza para eso y dignidad. Cuando mi hijo se despertó y vio lo que estaba haciendo, se me quedó mirando con la cara blanca. ¿Qué hace, papá?, me preguntó.

Y yo solo le dije, tranquilo, mirándolo de frente, nada, arreglando lo que estaba roto. Porque en esta vida, mi hijo, hay cosas que si uno no las cierra, nunca se terminan de romper. La cara de mi hijo esa mañana, créame que no se me va a olvidar mientras viva. Tenía los ojos entreabiertos de sueño todavía. Pero cuando vio que yo estaba allí en la entrada, arrodillado, cambiando las cerraduras con mis propias manos, de pronto se le fue el sueño de golpe.

No supo si gritarme, si acercarse, si preguntar, pero claro que preguntó. Y yo yo solo le dije eso, que estaba arreglando lo que estaba roto. No hacía falta decir más. Ni él tuvo el valor de seguir preguntando, ni yo iba a darle más explicaciones. El resto de la familia empezó a levantarse poco a poco.

Mis nietos, que apenas se daban cuenta de las cosas, miraban curiosos desde la escalera. mis otros hijos, con esa cara de susto que tienen los que saben que algo cambió, pero todavía no entienden bien cómo. Y mi nuera, esa mujer siempre fue buena para hacer cara de víctima, pero esa vez ni eso le salió.

Se quedó parada en la cocina con una taza en la mano sin decir palabra. Cuando terminé con la última cerradura, me levanté despacio, me limpié las manos en un trapo viejo, miré alrededor y con toda la calma del mundo dije en voz alta para que todos escucharan. Desde hoy, quien quiera entrar a esta casa me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Se acabó. Usted se imaginará el silencio que quedó.

Nadie se atrevió a decir nada y yo yo no esperaba menos porque aunque parezca que uno por viejo ya no tiene fuerzas, lo que uno nunca pierde es el derecho a ser respetado. Y si eso se tiene que enseñar con hechos, pues que así sea. Pasaron unos minutos largos en los que cada quien volvió a sus cosas.

Algunos fingían que no pasaba nada, otros se hacían los ofendidos, pero yo ya no me iba a echar atrás, no después de todo lo que había soportado. Me fui a sentar en mi sillón de siempre, el que está junto a la ventana del comedor. Desde ahí veía todo, la calle, el patio, la entrada.

Encendí un cigarro, aunque ya no debería, por el pulmón, y me quedé pensando, recordando cosas de antes, de cuando esa casa la había levantado yo con mis propias manos, porque no fue que la compré hecha, ¿no, señor? Esa casa la fuimos haciendo poco a poco, con ahorros, con esfuerzo, ladrillo por ladrillo, techo por techo, y pensar que ahora querían hacerme sentir que yo estorbaba ahí. Mi hijo, el que me llamó inútil, se acercó después de un rato.

Caminó despacio como quien va a pedir algo, pero no se atreve, y me dijo, “Papá, ¿de verdad era necesario?” Yo lo miré fijo. Le hablé con la voz tranquila, pero firme. ¿Tú crees que a mí me gusta tener que hacer esto? ¿Tú crees que me siento feliz de cambiar cerraduras, de ponerme a pensar a quién dejar entrar y a quién no? No, hijo, pero hay cosas que uno hace no porque quiere, sino porque lo obligan.

Él se quedó callado y yo, después de unos segundos, le solté algo que tenía guardado desde hacía mucho tiempo. Cuando ustedes eran niños, ¿cuántas veces te dejé a ti o a tus hermanos afuera de casa? ¿Cuántas veces cerré la puerta para que no entraran? No, nunca, me respondió él bajando la mirada. Entonces, entiéndelo.

Hoy lo hago porque ya no me queda otra. No fue una conversación larga, no hacía falta. Él se fue de nuevo con los otros y yo seguí ahí mirando por la ventana, viendo el barrio que ya me sabía de memoria. Las mismas calles, las mismas caras, solo que ahora todo se sentía diferente. Durante el día no hubo grandes peleas ni gritos. Cada quien buscó su espacio.

Algunos empezaron a mandar mensajes por el celular, otros se fueron a encerrar en sus cuartos, pero yo sabía que no iba a pasar mucho tiempo antes de que empezaran los comentarios. Y así fue. A la tarde, mientras yo barría el patio, escuché desde la cocina las voces en tono bajo, discutiendo entre ellos.

¿Qué vamos a hacer ahora? Papá se volvió loco y si llama a un abogado. Cosas así. Creían que yo no escuchaba, pero con la edad uno aprende a afinar el oído para lo que importa. Esa noche, mientras cenábamos, todo fue silencio. Nadie se atrevía a mirarme directo. Y yo, en vez de sentirme mal, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.

Paz, porque después de tanto tiempo tragando en seco, por fin había puesto un límite. Por fin había dejado claro que no soy cualquier cosa que se puede tirar a un lado cuando ya no sirve. Al terminar de cenar, me levanté, me fui a mi cuarto y antes de acostarme tomé una libreta vieja que guardo en el cajón.

Ahí tengo anotadas las cosas importantes, nombres, fechas, documentos. Me puse a revisar porque aunque no lo habían notado, la casa seguía a mi nombre. Nunca había cambiado la escritura ni había puesto a nadie más como dueño. Y ahí mismo, esa noche tomé una decisión todavía más grande.

Pero de eso le hablaré después, porque esa historia todavía no ha terminado. Esta mañana cuando el primer rayo de sol apenas empezaba a colarse por las ventanas de la sala. Yo ya estaba despierto, sentado en mi sillón junto a la ventana con el mismo café negro que me preparo cada día desde hace quién sabe cuántos años. No dormí casi nada esa noche, pero no fue por nervios, no fue porque ya había decidido algo, algo más grande que simplemente cambiar cerraduras. Eso ya estaba hecho.

Ahora tocaba el siguiente paso, dejar las cosas bien claras de una vez por todas para que nunca más volviera a repetirse lo que había pasado el día anterior en esa mesa de almuerzo. Mientrasía el café, miraba por la ventana el barrio, los mismos árboles, la misma calle de siempre, pero con otra mirada.

Porque uno cuando toma decisiones de verdad empieza a ver todo distinto, más tranquilo, con menos ruido por dentro. No había rabia en mi pecho ni tristeza, solo esa firmeza que a veces uno tiene que sacar de donde ya no parece que queda nada. A las 8 en punto me levanté despacio, fui a mi cuarto, saqué del cajón de la cómoda un sobre amarillo de esos grandes, donde guardaba todos mis papeles importantes, escrituras, recibos, cartas. Ahí estaba lo que necesitaba.

La escritura de la casa, a mi nombre, firmada hacía más de 40 años. Y un papel más, un número que tenía anotado desde hacía tiempo, pero que no había querido usar hasta ese día. El contacto de un abogado, viejo, conocido mío, de esos que todavía respetan a los hombres mayores. Guardé el sobre dentro de mi chaqueta, me puse el sombrero y salí a la calle sin hacer ruido mientras todos dormían.

Caminé despacio con esa calma de quien no tiene prisa, pero sí propósito. La oficina del abogado no quedaba muy lejos, apenas unas cuadras subiendo por la avenida principal. El hombre, don Ramiro se llama, me recibió con una sonrisa. Ya me conocía de antes, porque años atrás lo había ayudado con un mueble de su casa. Don José, qué sorpresa que lo trae por aquí tan temprano, me preguntó mientras me ofrecía asiento.

Y yo, sin rodeos, saqué el sobre y lo puse sobre su escritorio. Ramiro, quiero dejar todo esto en regla. Quiero asegurarme de que cuando yo ya no esté, las cosas se hagan como deben ser y mientras esté, que nadie me quite lo que es mío. Él abrió el sobre, revisó los papeles y asintió despacio. Está bien conservado todo, don José.

¿Quiere hacer un testamento o quiere hacer una restricción legal? Ambas cosas, le dije, pero más que el testamento, quiero ahora mismo que figure por escrito que esta casa no puede ser vendida, hipotecada ni tocada por nadie sin mi firma y mi autorización.

Ramiro empezó a preparar los papeles pidiéndome documentos, detalles, mientras yo le contaba por encima lo que había pasado en casa. No le di nombres, no hacía falta. Solo le dije que mi propio hijo había olvidado lo que era el respeto y que no pensaba permitir que eso se convirtiera en costumbre.

Estuvimos ahí como una hora, firmando, leyendo, poniendo en orden todo lo que había estado guardado por años. Y cuando salí de ahí, con los papeles ya listos bajo el brazo, me sentí, ¿cómo le diré? Como si hubiera soltado un peso grande de encima. Porque ahora ya no era solo una cuestión de orgullo, era cuestión de ley. Volví a casa caminando igual de despacio, saludando a uno que otro vecino que se asomaba a esas alturas.

Ya era media mañana. Cuando abrí la puerta con mis llaves nuevas, claro, vi que todos estaban ya despiertos, moviéndose por la sala, la cocina. Algunos me miraron al entrar, otros fingieron que no me veían, pero yo no estaba para discusiones. Fui directo al comedor, dejé el sobre con los papeles sobre la mesa y llamé con voz firme.

Quiero que todos se sienten aquí un momento. Tengo algo que decir. Se fueron acercando, unos con cara de pocos amigos, otros con curiosidad. Mi hijo, el que había soltado aquella frase en la mesa, fue el último en llegar. Cuando ya estuvieron todos, me senté yo también con el sombrero en la mano y hablé despacio como quien cuenta una historia importante.

Sé que estos días han estado raros y que a lo mejor algunos piensan que exageré cambiando las cerraduras, pero quiero que lo entiendan de una vez. Esta casa la levanté yo con mis manos. Me costó años, sudor, sacrificios y hasta hoy sigue estando a mi nombre. Hoy fui con un abogado y firmé papeles para que eso quede más claro que nunca. Nadie puede vender ni mover ni decidir nada sobre esta casa si no soy yo.

Y cuando yo ya no esté, las cosas se van a repartir como diga ese papel, no como a ustedes se les ocurra. Vi las miradas que se cruzaban entre ellos, los murmullos. Algunos empezaron a protestar bajito, otros se quedaron callados. Y les digo más. Seguí. El respeto no se compra ni se hereda, se gana. Si ustedes me respetan, esta seguirá siendo su casa. Si no, pues ya saben que tienen la puerta y las llaves las tengo yo.

No hubo gritos ni peleas, solo ese silencio denso que queda cuando las cosas se dicen sin dar vueltas. Mi hijo bajó la cabeza. La nuera se cruzó de brazos. Mis nietos, esos pobrecitos, ni entendían bien lo que pasaba. Me levanté, recogí el sobre y antes de irme de nuevo a mi sillón, cerré con una frase que dije sin levantar la voz.

Prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sintiéndome un estorbo. Así que ustedes deciden. Y me fui dejando que cada quien pensara lo que quisiera, porque a veces la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, no con palabras vacías. Pero claro, eso no significa que todo quedó resuelto, porque hay cosas que aunque uno las diga en voz alta, tardan en acomodarse.

Y lo que pasó después de ese día, bueno, eso fue otra historia. Los días que siguieron a aquella mañana fueron, ¿cómo decirle? Más tranquilos por fuera, pero no por dentro. La casa se sentía diferente. Ya no había ese ruido de risas forzadas, ni tampoco las bromas pesadas de mis hijo. Era como si todos anduvieran pisando en puntillas con cuidado de no hacerme enojar, como si supieran que esta vez yo había puesto un límite serio. Y le confieso algo. Eso no me daba gusto.

No lo hacía por orgullo, sino por necesidad, porque uno puede ser buen padre, buen abuelo, buena persona, pero llega el momento en que si no se hace respetar, lo pasan por encima. Cada mañana seguía con mi rutina de siempre. Me levantaba temprano, me preparaba mi café negro, me sentaba en el sillón junto a la ventana.

Desde ahí veía pasar a los vecinos, saludaba con la cabeza a quien me reconocía y pensaba mucho. Pensaba en todo lo que había vivido, en todo lo que había trabajado para levantar esa casa, en cómo había llegado a ese punto. A veces me preguntaba en qué momento se había roto el respeto entre padre e hijo, porque no siempre fue así.

Cuando mis muchachos eran pequeños, me miraban como si yo fuera el hombre más fuerte del mundo. Pero los años, las cosas de la vida, van cambiando a las personas y a veces para mal. Una tarde, mientras barría el patio, mi nieta la más chica, se me acercó. Tenía esa carita seria de quien quiere preguntar algo, pero no se atreve. Y yo, sin mirarla directamente, seguí barriendo y le dije, “Dime, mi hija, no te quedes con la duda.

” Ella se quedó callada un momento, luego dijo, “Abuelito, ¿por qué cambiaste las llaves?” Esa pregunta me dio un golpe suave, pero firme, porque ahí me di cuenta de que para los niños las cosas no siempre son tan claras como para nosotros los adultos. Me agaché un poco apoyándome en el palo de la escoba y le contesté, “Porque a veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, mi hija, pero es para que no se olviden de que el respeto es lo primero.” Ella asintió con la cabeza sin preguntar más, y en su mirada, “Le

juro, vi algo que hacía tiempo no veía en los ojos de nadie en esa casa. Cariño, de verdad, no lástima. No, obligación, cariño. Pasaron dos semanas así, sin grandes conflictos, pero con esa tensión flotando en el aire. Yo mantenía mis papeles guardados, mis cosas en orden, no dejaba nada a la vista. Ya había aprendido a no confiar del todo, ni siquiera en los de la familia.

Porque cuando uno envejece, aprende a ver cosas que antes no quería ver, como esa forma en que mis hijos se miraban entre ellos, hablando en clave, planeando cosas, quizás pensando cómo hacerse con la casa, con mis cosas, sin que yo me diera cuenta, hasta que un día uno de ellos se acercó con un papel en la mano.

Era mi hijo mayor, el que siempre había sido más callado, pero que ahora venía con cara seria. se sentó frente a mí y me dijo, “Papá, estuve pensando, ¿no sería mejor si ya dejáramos todo arreglado para que no haya líos después?” Yo lo miré fijo. Sabía exactamente a qué se refería. Y sin perder la calma le contesté, “¿Y por qué te preocupa ahora eso si nunca antes te importó?” Él bajó la mirada.

Porque ya no estamos tan jóvenes, papá, y no quiero que haya problemas entre los hermanos el día de mañana. Le di un sorbo a mi café, lo miré otra vez y le dije, eso ya está arreglado, hijo. Fui con el abogado. Todo está escrito y firmado y no bata haber problemas porque todos se van a hacer como yo lo dejé. Él apretó el papel en la mano, pero no dijo nada más. se levantó y se fue serio.

Y ahí, sentado otra vez solo, entendí que no era solo una cuestión de respeto, era que el tiempo había pasado y yo seguía aferrado a cuidar lo que era mío porque nadie más lo iba a hacer por mí. Esa misma noche, mientras todos dormían, me levanté otra vez.

Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé ahí parado un buen rato mirando la casa en silencio. Cada ladrillo, cada mueble, cada rincón tenía algo mío, mi esfuerzo, mi historia. Y aunque por fuera parecía una casa más, para mí era mucho más que paredes y techos. Me prometí a mí mismo que no iba a dejar que nada ni nadie me quitara eso. Y si algún día tenía que irme, sería porque yo lo decidí.

No porque me echaran. Pero lo que no sabía era que esa decisión que había tomado semanas atrás de cambiar las cerraduras y poner las cosas en regla iba a traer consecuencias que yo no esperaba, porque los hijos cuando se sienten desplazados no siempre reaccionan con calma. Y eso lo descubriría muy pronto. No hacía falta que nadie me lo dijera.

Yo ya sentía en el aire que algo se estaba cocinando. No era solo el silencio ni las miradas de mis hijos por encima del hombro. Era esa manera en que bajaban el tono de voz cuando yo entraba a la sala o como de repente se encerraban en el cuarto con el celular pegado a la oreja.

Uno no necesita ser adivino para saber cuándo en su propia casa están tramando algo. Y le voy a decir algo con el corazón en la mano. No me sorprendía, porque cuando uno deja de servirles a los hijos como ellos esperan, ya no lo ven como un padre, sino como un estorbo. Y yo, por mucho que me doliera pensarlo, ya lo había aceptado.

Fue un miércoles por la tarde. Yo estaba sentado en mi sillón de siempre con la ventana abierta mirando la calle. La luz del sol ya estaba bajando, dando esa sombra larga que siempre me ha gustado ver, porque me recuerda que el día se acaba, pero todavía no del todo. De repente, mi hijo menor se me acercó.

El mismo que había soltado aquella frase en la mesa, el mismo que me había mirado como si fuera un mueble viejo, se sentó frente a mí con las manos juntas mirando al suelo. “Papá”, me dijo con esa voz que usan los que no saben por dónde empezar. “Hemos estado hablando con mis hermanos.” Yo no le contesté, solo seguí mirando por la ventana como si el asunto no fuera conmigo, porque ya sabía por dónde iba.

Y creemos que sería mejor, siguió él, que te fueras a un lugar donde estés más cuidado, ¿sabes? Un lugar para gente mayor, donde tengas enfermeros, doctores. Ahí mismo bajé lentamente la mirada y lo encaré fijo, sin apuro, sin rabia. Un asilo? Le pregunté como si no supiera. No es porque no te queramos aquí, papá, es por tu bien. Se atrevió a decir levantando la cara.

Me le quedé mirando largo rato hasta que respiré hondo y le dije con la voz más tranquila que me salió. Y ya tienen el lugar escogido. Él se encogió de hombros. No esperaba que yo lo tomara así. Estuvimos viendo opciones. Sí. En ese momento lo entendí todo.

No era solo cuestión de querer sacarme de en medio, era cuestión de papeles, de dinero, de quedarse con lo que era mío. Y pensé, si creen que voy a irme de esta casa como si nada, no me conocen. Pero no dije nada más. Me levanté despacio de mi sillón con la calma de siempre y fui hacia la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las llaves nuevas, las que solo yo tenía.

Las miré un segundo, sentí su peso en la mano y las volví a guardar. Sabía que se acercaba el momento de actuar. Esa noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé allí en silencio pensando, recordando cosas. Desde el día en que puse el primer ladrillo de esa casa hasta el día en que vine a hacer a cada uno de mis hijos.

Pensaba si en algún momento había sido injusto con ellos, si les había faltado algo. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Por la mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomar, me levanté más temprano que de costumbre. Me vestí con mi camisa azul clara, la que uso para las cosas importantes, y salí a caminar por el barrio.

Pasé por la ferretería, saludé al viejo Felipe y compré un candado nuevo, grande, de esos que no se abren con cualquier cosa. Volví a la casa antes de que se despertaran. Cerré bien la puerta, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, y me senté otra vez en mi sillón, esperando a que se levantaran.

Cuando empezaron a salir de sus cuartos, uno por uno, vi en sus caras la sorpresa de verme ahí vestido, listo, como si nada. Mi hijo menor fue el primero en hablar. Papá, ¿lo pensaste? Yo asentí lentamente. Sí, lo pensé y decidí que no voy a ir a ningún asilo. Él apretó los labios molesto, pero antes de que pudiera decir algo más, levanté la mano y además decidí otra cosa.

Me levanté del sillón, saqué el candado del bolsillo y lo mostré en el aire para que todos lo vieran. A partir de hoy, esta casa va a estar cerrada con esto. Quien no respete, quien no entienda que aquí no se saca al padre como si fuera basura, se va y no vuelve a entrar. Hubo silencio. Nadie se movió. Yo caminé hasta la puerta, coloqué el candado en el portón principal y lo cerré con llave.

Así se hacen las cosas, hijos les dije mientras guardaba las llaves en el bolsillo. No con gritos, no con insultos, sino con hechos. Y allí quedó todo en silencio. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a discutirme porque en ese momento ellos entendieron que el viejo inútil todavía tenía manos firmes para cerrar una puerta y no volverla hasta abrir.

Después de aquella mañana en que puse el candado en la puerta, el ambiente en la casa cambió por completo. No era ya solo el silencio incómodo de antes. Ahora había algo más, una tensión que se podía cortar con cuchillo. Nadie se atrevía a decirme nada de frente, pero yo sentía las miradas. Escuchaba los murmullos cuando me daba la vuelta.

Mis hijos seguían ahí, sí, pero caminaban como si estuvieran pisando vidrio. Con cuidado de no hacerme enojar. Y yo, sentado en mi sillón de siempre, mirando por la ventana, sentía que por fin se había puesto orden donde hacía falta. No era venganza lo mío, no era rabia, era respeto.

Y si tenía que hacer sentir a todos que esa casa seguía siendo mía para que se acordaran de quién la construyó, pues lo haría las veces que fueran necesarias. Una tarde, mientras limpiaba mi escopeta vieja, esa que tengo solo por recuerdo, se me acercó uno de mis hijos, no el menor, sino el del medio. Se sentó en silencio a mi lado, mirando al piso, hasta que por fin soltó, “Papá, creo que nos pasamos de la raya.” Yo no le respondí de inmediato.

Seguí limpiando el cañón de la escopeta, como si lo que me acababa de decir no fuera importante, pero por dentro sentía algo removiéndose, porque aunque uno quiera hacerse el fuerte, aunque uno diga que no necesita a nadie, sigue siendo padre. Y que un hijo reconozca algo así, no es poca cosa. Cuando terminé de pasarle el trapo a la escopeta, la guardé en su sitio.

Cerré el armario con llave y me volví a sentar en el sillón. Solo entonces lo miré. ¿Y por qué lo dices ahora? Le pregunté. Él se encogió de hombros. Porque lo hemos hablado entre nosotros y creo que no supimos valorar todo lo que hiciste por nosotros, papá. Sus palabras eran sinceras. Lo noté, pero también entendí que no todos en la casa pensaban igual, porque mientras uno hablaba así, los otros seguían mirándome como si yo fuera un obstáculo, algo que estaba allí solo porque aún no sabían cómo quitarlo del medio. Le dije simplemente, “Me alegra que lo entiendas, pero eso no cambia

nada. Las reglas ya están puestas.” Él asintió en silencio, se levantó y se fue. Y yo me quedé otra vez solo con mi café al lado, pensando en cómo había llegado hasta ese punto, porque no es fácil llegar a viejo y darse cuenta de que tiene que poner límites a sus propios hijos, pero a veces es la única forma de que las cosas no se descontrolen.

Esa misma noche, después de cenar, volví a revisar los papeles con calma. Saqué el sobre donde guardaba la escritura de la casa, los papeles del abogado, todo en orden. Quería estar seguro de que si algún día llegaban con ideas raras, yo tuviera todo listo para defender lo mío. No me temblaba la mano al hacerlo.

Era simplemente precaución, como quien revisa las las cerraduras antes de dormir. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó el día siguiente, porque al amanecer, mientras me preparaba el café, escuché un ruido en la entrada. Fui a asomarme y vi que uno de mis hijos, el menor justamente, estaba tratando de forzar el candado con una herramienta. No me vio de inmediato.

Yo me quedé parado en la puerta de la cocina, mirando en silencio, esperando, y cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, se detuvo en seco. ¿Qué haces?, Le pregunté con la voz baja pero firme. Él se giró con el rostro tenso y no supo qué decir al principio. Nada, papá. Solo estaba revisando. No terminé de escuchar la excusa.

Me acerqué despacio con las manos en los bolsillos y le hablé de frente con los ojos clavados en los suyos. No hace falta que me expliques. Sé lo que estás haciendo y te lo voy a decir una sola vez. El que quiera quedarse aquí lo hace respetando mis reglas. El que no, agarra sus cosas y se va. Así de simple. Él bajó la cabeza, pero no dijo nada más. Guardó la herramienta en el bolsillo y se fue caminando despacio hacia adentro.

Y yo me quedé ahí de pie frente al portón con el corazón apretado, pero firme, porque a veces, aunque duela, uno tiene que demostrar que sigue siendo el dueño de su casa. Esa tarde tomé una decisión aún más fuerte. Llamé de nuevo al abogado don Ramiro. Le pedí que viniera a la casa, que necesitaba dejar todo por escrito de una forma todavía más clara.

Y cuando llegó, le expliqué, quiero que se haga un acta notarial donde conste que mientras yo viva, esta casa es mía, intransferible, intocable, y que cualquier intento de sacarme de aquí o de cambiar las cosas sin mi permiso sea considerado ilegal. Ramiro tomó nota de todo.

Redactó el documento ahí mismo en el comedor mientras mis hijos miraban desde el pasillo en silencio. Sabían que no podían hacer nada. Ya firmamos el acta. Yo con pulso firme y cuando el abogado se fue, me senté de nuevo en mi sillón con la cabeza en alto porque esa era la última pieza que me faltaba para quedarme tranquilo.

Pero claro, uno nunca puede confiarse del todo. Y lo que pasó algunos días después fue algo que me demostró que aunque uno ponga todas las trabas legales, hay cosas que solo se resuelven de una manera, con carácter, con presencia, con la palabra bien puesta. Y esa parte es así que no se la va a imaginar usted tan fácil.

Pasaron varios días en los que la casa se mantuvo en ese silencio tenso, como si todos esperaran a ver quién se atrevía a romperlo primero. Yo seguía con mi rutina de siempre, levantándome temprano, preparando mi café solo, barriendo el patio con calma, revisando las plantas que tenía junto a la ventana.

Y aunque por fuera todo parecía igual, yo sabía que por dentro algo se estaba moviendo, porque después de lo que había pasado con el candado y con el abogado, ninguno de mis hijos había vuelto a decirme una palabra de frente. Pero yo no soy ingenuo, mi hijo. Uno puede envejecer, puede perder el pelo, la fuerza en las manos, pero la cabeza, si uno la cuida, sigue funcionando.

Y yo notaba el movimiento de ellos, sus salidas, sus llamadas, las visitas que llegaban sin avisar y que no me saludaban, como si yo fuera invisible en mi propia casa. Una mañana, mientras estaba sentado en el patio limpiando el polvo de mi vieja radio, escuché que el hijo del medio hablaba por teléfono en la cocina.

No me acerqué, pero desde donde estaba se escuchaba claro. Decía algo de papeles de hacer el trámite cuanto antes, de antes de que se nos complique más. Y entonces lo confirmé. No iban a dejar las cosas quietas. Por mucho que yo hubiera firmado con el abogado. Ellos seguían buscando la vuelta para quedarse con lo que era mío, para sacarme de mi lugar.

Esa misma tarde decidí hacer algo que hasta entonces había postergado. Salí de la casa con mis llaves y el candado en el bolsillo y fui directo a la notaría del pueblo. Llevaba en la mano el sobre con todos mis papeles, los documentos firmados. Al llegar hablé con el notario jefe, un hombre mayor que ya me conocía de antes, de cuando había comprado el terreno donde estaba la casa. Le expliqué la situación sin adornos.

Mis hijos están buscando la forma de quitarme lo que es mío y quiero dejar todo más atado todavía. Que quede constancia escrita de que esta casa me pertenece hasta el último día que yo respire y que si intentan mover un papel sin mi permiso, se metan en un problema legal grande. Bonía, el notario, entendió de inmediato.

Me hizo firmar un documento adicional, una especie de declaración jurada y archivó una copia en su oficina. Cuando terminé, salí de ahí con la cabeza un poco más tranquila, porque ya no se trataba solo de palabras entre familia. Ahora la ley estaba de mi lado, de forma que nadie pudiera torcerla. Al volver a casa, encontré a todos reunidos en la sala.

No sé si fue casualidad o si ya estaban esperando algo. Dejé mis papeles en el cuarto y me senté en mi sillón de siempre. Fue entonces cuando el menor se levantó y mirándome con una mezcla de nervios y rabia, dijo en voz alta, “Papá, tenemos que hablar.” Le hice un gesto para que hablara. Y ahí delante de todos soltó lo que ya imaginaba, que habían hablado con un abogado por su cuenta, que querían hacer un traspaso, que decían que yo ya no estaba en condiciones de manejar las cosas solo.

Y mientras lo decía, noté que algunos de mis otros hijos asentían con la cabeza, como si estuvieran todos en el mismo plan. Esperé a que terminara y cuando por fin se hizo silencio, me levanté despacio, apoyándome con ambas manos en los brazos del sillón. Los miré a todos uno por uno, sin apuro, y les dije con voz firme, clara, sin gritar.

¿Ustedes creen que porque uno tiene el pelo blanco y camina más despacio ya no entiende, verdad? ¿Creen que pueden decidir por mí, que pueden jugar a ser dueños de lo que no construyeron, pero se de equivocan? Porque yo puedo ser viejo, sí, pero no soy ningún tonto.

Ya dejé todo arreglado y les aviso ahora para que no pierdan tiempo. Si alguno de ustedes intenta mover un papel, cambiar algo sin mi permiso, se van a enfrentar a la ley y se va a enfrentar a mí. Hubo un silencio tan grande que se podía escuchar el zumbido de la nevera. Nadie se atrevió a decir nada, ni siquiera el menor, el mismo que había empezado todo.

Y yo, en vez de volver a sentarme, caminé hasta la puerta, saqué el candado del bolsillo y lo coloqué de nuevo en el portón, cerrando con firmeza. Luego con las llaves en la mano me giré y añadí, “A partir de hoy, si alguno quiere entrar o salir, será bajo mis condiciones. Y quien no esté de acuerdo, que se vaya.

Ya estoy grande, sí, pero todavía tengo fuerza para cerrar esta puerta yo mismo. Y así lo hice. Dejé la casa cerrada por dentro con el candado puesto. Me senté de nuevo en el sillón, encendí mi radio y me quedé escuchando música vieja mientras los demás se dispersaban en silencio, porque ahí, en ese momento, ellos entendieron que el abuelo, el viejo inútil, todavía mandaba en su propia casa y que mientras yo estuviera vivo, nadie me iba a sacar de lo que era mío. Pero aún así, había algo que me decía que esa historia todavía no

había terminado, porque cuando el orgullo se mete en el corazón de la gente, siempre hay un movimiento más y yo estaba listo para lo que viniera. Después de aquella tarde en que dejé las cosas claras, con el candado puesto y la llave bien guardada en mi bolsillo, pensé que tal vez, solo tal vez las cosas se calmarían, que mis hijos entenderían de una vez por todas que conmigo ya no se jugaba, que yo no era un viejo al que se podía manejar a su antojo.

Pero me equivoqué porque cuando el dinero está de por medio, cuando la ambición se mete en el corazón de la gente, el respeto ya no pesa lo mismo. Y le voy a decir algo. Por más que uno los haya criado, les haya dado de comer, los haya llevado al médico cuando eran niños, a veces los hijos olvidan. Olvidan rápido. Fue una mañana de jueves. Yo lo recuerdo bien porque los jueves siempre me gusta limpiar el patio.

Ese día estaba barriendo con el sol todavía bajito, cuando escuché un ruido extraño afuera en la reja. Al principio pensé que era el viento, pero no. Me acerqué despacio y vi un hombre, uno que no era de la familia, forzando el candado con una herramienta, un desconocido, joven, con gorra y lentes oscuros. No me había visto.

Me quedé parado mirándolo desde el porche hasta que él levantó la vista y se quedó helado al verme allí con la escoba en la mano. ¿Quién es usted?, le pregunté sin levantar la voz. El hombre no respondió. Soltó la herramienta, dio un paso atrás y en ese momento vi salir a mi hijo menor desde el costado de la casa. Lo vi clarito, con la cara pálida, mirándome como si me hubiera pillado en medio de un pecado.

¿Qué está pasando aquí? Volví a preguntar esta vez mirando directo a mi hijo. Él titubió, se rascó la nuca y al final soltó medio nervioso. Es un amigo. Solo venía a ayudarme a cambiar el candado. Ahí lo entendí todo. No era un amigo ni nada por el estilo. Lo había traído para intentar sacarme de mi propia casa, para romper el candado y entrar sin pedirme permiso.

Y le voy a decir algo, mijo. En ese momento sentí algo en el pecho. No era tristeza, no era rabia, era una certeza fría de esas que duelen pero no se lloran. Así que hasta ese punto llegamos. Le dije sin moverme, “Traer extraños a la casa de tu propio padre para forzar una puerta.” Él bajó la cabeza.

El hombre se fue rápido, casi corriendo, dejando la herramienta tirada en el piso. Yo me agaché, la recogí con calma y se la entregué en la mano a mi hijo. “Llévate esto”, le dije. “y escúchame bien. La próxima vez que intentes algo así, no voy a hablar. Voy a llamar a la policía y se acaba el asunto.

” Él asintió en silencio, tomó la herramienta y se fue para adentro. Yo me quedé allí un rato más con el corazón latiendo despacio, mirando el portón. La llave seguía en mi bolsillo y allí iba a quedarse mientras yo respirara. Esa misma tarde, después de lo que había pasado, decidí no quedarme solo con el enojo.

Agarré el teléfono, llamé a don Ramiro, el abogado, y le pedí que viniera una vez más. Cuando llegó, le conté todo lo que había pasado, detalle por detalle. Él serio me dijo, “Don José, ya esto pasa de una simple pelea de familia. Esto ya es otra cosa. Si quiere, podemos levantar un acta y notificar a las autoridades.” Yo lo pensé un momento mirando mis manos, que ya no son tan fuertes como antes, pero todavía sirven para escribir, para firmar. Hágalo”, le dije.

Quiero que todo quede por escrito y si hace falta que se presenten en la casa. Que mis hijos entiendan que esto ya no es un juego. Esa misma noche firmé el acta y al día siguiente llegaron dos oficiales hasta la casa con el abogado. No fue un escándalo, no hacía falta. Solo entraron, tomaron nota, dejaron la notificación pegada en la puerta principal.

documento oficial diciendo que esa propiedad no podía ser intervenida sin autorización expresa del dueño, que en este caso era yo. Cuando mis hijos vieron eso, algunos se molestaron, otros se quedaron en silencio, pero ninguno se atrevió a decirme nada de frente. Yo me senté en mi sillón de siempre, encendí la radio y seguí con mi vida, porque a esa altura lo único que me importaba era tener paz.

No venganza, no bronca, solo paz. Esa noche, mientras miraba por la ventana con el cielo estrellado, pensé en cómo había cambiado todo, en cómo pasé de ser el padre que los cuidaba, que les daba de comer, a ser el viejo que les estorba. Y entendí que eso, por más que duela, le puede pasar a cualquiera.

Pero también entendí algo más, que uno solo pierde lo que no defiende, y yo no estaba dispuesto a perder nada más. Y aunque ese capítulo parezca el final, en realidad todavía faltaba un detalle que pondría todo en su lugar, un detalle que ni mis hijos esperaban. Porque a veces, cuando uno piensa que ya vio todo, la vida se encarga de darle una última vuelta. Los días siguientes, a la visita de los oficiales fueron de un silencio casi absoluto en la casa.

No se escuchaban risas ni peleas, ni siquiera la televisión encendida. Cada quien parecía andar por su cuenta caminando despacio, como si la casa ya no fuera la misma. Y en parte era cierto. Ya no era el lugar donde todos hacían lo que querían. Ahora el que ponía las reglas era yo.

Y le voy a decir una cosa, no es fácil llegar a viejo y tener que imponer respeto así a la fuerza, pero a veces no queda de otra. Una tarde, mientras barría el patio con el mismo cuidado de siempre, se me acercó uno de mis nietos. El mayor tendría unos 20 años ya, alto, flaco, con esa cara de no saber todavía dónde está parado en la vida. Se quedó un rato ahí, parado junto a mí, sin decir palabra, y al cabo de un rato me soltó.

Abuelo, dicen que usted ya no debería vivir solo. Yo apoyé las manos en el palo de la escoba, lo miré despacio y le pregunté, “¿Y tú qué crees?” Él bajó la cabeza. “No sé, solo digo lo que escuché.” Me quedé mirándolo un momento más y le respondí con calma.

Uno puede estar rodeado de gente y aún así estar solo, mijo. Lo importante no es cuánta gente hay en la casa, sino quién te respeta de verdad. Él asintió como entendiendo algo por primera vez y me dejó ahí solo otra vez con mis pensamientos. Pero ese mismo día hacia la noche pasó algo que no me esperaba. Estaba ya acostado con la radio encendida bajito cuando escuché un ruido fuerte en la puerta principal.

Me levanté despacio, sin apuro, agarré el bastón por si acaso y salí al pasillo. Vi sombras moviéndose afuera, gente hablando en voz baja y entonces lo entendí. Estaban intentando entrar de nuevo. Esta vez no a escondidas, esta vez de frente. No encendí la luz, solo me quedé ahí en silencio esperando.

Al cabo de un momento, la puerta se abrió con un golpe seco. Alguien había roto el candado. Entraron dos de mis hijos, el menor y el del medio, con las caras tensas, como si vinieran a hacer algo que ya no se podía detener. ¿Qué están haciendo?, pregunté desde la oscuridad. Ellos se detuvieron, sorprendidos de verme allí parado, sin miedo.

El menor habló primero. Papá, esto ya no puede seguir así. No puede seguir encerrándonos a todos. Esta casa es de todos. Ahí sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No rabia, no dolor, una calma fría, firme, como quien ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. De todos, les dije dando un paso hacia ellos. De todos o mía. Se miraron entre sí saber qué responder.

Entonces les dije, “Mañana mismo van a tener una sorpresa.” Y les aseguro que no les va a gustar. y me di la vuelta, volví a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me acosté de nuevo como si nada, porque había llegado el momento de hacer el último movimiento, el definitivo, y esta vez no habría vuelta atrás.

A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. No necesitaba reloj para saber que era temprano. El aire frío entrando por la ventana ya me lo decía. Me senté al borde de la cama, puse los pies en el suelo con calma y antes de levantarme abrí el cajón donde guardaba las llaves y el sobre con los papeles del abogado. Era el momento.

Esa noche anterior, cuando mis hijos entraron rompiendo el candado, entendí que ya no se trataba solo de respeto, era cuestión de dignidad. Y si había algo que yo no iba a perder en esta vida, ni aunque me quedara completamente solo. Era eso, mi dignidad. con el sobre bajo el brazo y las llaves en el bolsillo.

Me puse mi camisa azul clara, esa que siempre uso para las cosas importantes. Bajé hasta la cocina, me preparé un café como cada mañana y me lo tomé sin apuro, mirando por la ventana mientras el cielo se aclaraba despacio. Después agarré el bastón, el sombrero y salí de la casa cerrando la puerta con llave detrás de mí.

Esa vez no fui a la ferretería ni a la notaría. Fui directo al registro de la propiedad. Allí con el abogado esperándome, firmamos los papeles que ya había preparado el día anterior, la venta formal de la casa, pero no a mis hijos, no a nadie de la familia, a un comprador externo, un hombre de confianza de don Ramiro, que pagaba el valor justo y no tenía interés en quedarse a vivir allí. Solo en el terreno, en la inversión.

Cuando todo estuvo firmado y sellado, salí de allí con el corazón tranquilo. Ya no era mi casa, pero tampoco era de ellos. Y le diré algo que quizás suene frío. No me dolió, porque esa casa ya no era el hogar que había construido con mis propias manos. Ahora solo eran paredes donde ya no quedaba respeto. Volví cerca del mediodía. Abrí la puerta con la llave una última vez.

Mis hijos estaban ahí en la sala. sentados esperándome. Los miré uno por uno sin apuro y les dije, “Esta va a ser la última vez que entre por esta puerta. La casa ya no es mía, la vendí.” Vi como sus caras cambiaban de color. Algunos se levantaron de golpe, otros se quedaron quietos sin entender. “¿Cómo que la vendiste?”, preguntó el menor casi gritando.

“Así como lo escuchas, respondí, apoyándome en el bastón. La casa ya no nos pertenece. En unas semanas tendrán que buscar otro lugar para vivir. El silencio que quedó después de eso no se puede explicar con palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y yo yo solo me acerqué a la mesa, dejé las llaves sobre ella junto con el sobre vacío y añadí, les di mi vida entera, los crié, los cuidé, los defendí y aún así me llamaron viejo inútil.

Me trataron como si no valiera nada. Así que ahora es mi turno de decidir y yo decido empezar de nuevo. Tomé mi sombrero, me lo puse con calma y di la vuelta. Caminé hasta la puerta, abrí y antes de salir me detuve un segundo para decir lo último. Prefiero dormir bajo un árbol que vivir en una casa donde ya no se me respeta. Y con eso me fui.

Caminé despacio por la calle sin mirar atrás. Sabía que era el final de una historia y el comienzo de otra. Porque nunca es tarde para reescribir el propio camino, aunque sea con el bastón en una mano y el corazón un poco cansado.

News

Mi Hijo Me Mandó A Vivir A La Azotea… No Imaginó Lo Que Encontré En El Último Cajón De Mi Esposo

Mi nombre es Rosario Gutiérrez, tengo 72 años y toda mi vida la dediqué a formar una familia Nachi en…

Gasté US$ 19.000 En La Boda De Mi Hijo — Lo Que Hizo Después Te Va a Impactar…

Gasté $19,000 en la boda de mi hijo. Pagué cada centavo de esa fiesta y en plena recepción él tomó…

Mi Hijo Me Prohibió Ir Al Viaje Familiar. Me Reí Cuando El Piloto Dijo: “Bienvenida a Bordo, Señora”

Esta viaje es solo para la familia”, me dijo Orlando con esa frialdad que me helaba la sangre. Yo estaba…

¡No deberías haber venido, te invitamos por lástima!” — me dijo mi nuera en su boda con mi hijo…

No deberías haber venido. Te invitamos por lástima”, me dijo mi nuera en su boda con mi hijo. Yo solo…

Esposo Me Acusa De Infiel Con Cinturón. 😠 Proyecté En Tv El Acto Íntimo De Su Suegra Y Cuñado. 📺🤫.

La noche más sagrada del año, la nochebuena. Mientras toda la familia se reunía alrededor de la mesa festiva, el…

Me DESPRECIARON en la RECEPCIÓN pero en 4 MINUTOS los hice TEMBLAR a todos | Historias Con Valores

Me dejaron esperando afuera sin saber que en 4 minutos los despediría a todos. Así comienza esta historia que te…

End of content

No more pages to load