Estoy sentada en urgencias con la barbilla sostenida por los dedos de un médico joven mientras mi hermano se apoya en la pared con los brazos cruzados. El papel de la camilla cruje debajo de mí. La enfermera toma fotos de mis moratones. Yo no hablo, pero por dentro grito.

Cuando el médico me pregunta si me siento segura en casa, miro a mi hermano, miro la cámara y siento que toda mi vida se parte en dos, la que fingí y la que ya no puedo esconder. Lo que nadie sabe es que aunque me tiemble la mano, yo ya tomé una decisión. Ellos creían que tenían el control, pero no sabían lo que yo ya tenía preparado.

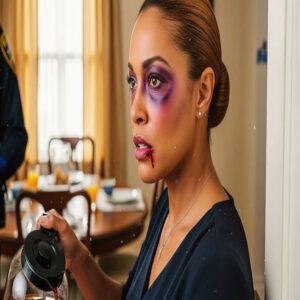

El olor del café me llega justo cuando lo estoy sirviendo, pero no lo saboreo. Mis manos aprietan la cafetera con fuerza para que no se note el temblor.

Darío está sentado al otro lado de la mesa devorando el pollo con gofres como si fuéramos una familia feliz, como si anoche no me hubiera estampado contra la puerta del congelador. Muerde, mastica, traga sin mirarme. Cada vez que abro la boca para comer algo, siento el moratón estirarse sobre mi mandíbula, caliente, latente, como si me recordara que sigo aquí. Que pasó de verdad.

Llevo puesto un vestido negro sencillo como de luto, y la cruz de mi abuela en el cuello. Todo en esta mesa está puesto para complacerlo. Su café favorito, la vajilla buena, las frutas frescas. Él piensa que es un desayuno de disculpa. Cree que esta es mi forma de pedir perdón. No tiene ni idea. El silencio me oprime el pecho.

Me concentro en llenar su taza sin derramar una gota. Pone sal en los huevos sin levantar la vista y entonces suena el timbre. Él frunce el ceño. Se limpia la boca con la servilleta, molesto, como si alguien hubiera interrumpido su momento sagrado. He invitado a algunas personas, digo, sin apartar la mirada.

se levanta, camina hacia la puerta con esa lentitud arrogante y yo contengo el aliento. El sonido del pestillo me retumba en los oídos. Lo oigo decir, “¿Qué pasa?” Y luego silencio. Giro la cabeza justo a tiempo para ver cómo su rostro cambia al ver a Marcos en su uniforme de policía.

Detrás de él, mi hermana Tania sostiene un sobre Manila que casi no le cabe bajo el brazo. A su lado, la hermana Elena entra con paso firme, vestida como siempre para el culto, con su Biblia en el bolso. La escena parece absurda. Esta casa limpia, esta mesa perfecta y mis aliados entrando como testigos. Me tiemblan las piernas, pero no me muevo.

Me siento despacio, coloco las manos planas sobre el mantel y digo lo que llevo días ensayando en mi cabeza. Han venido por mí. Mi voz sale bajita, casi un susurro, pero es suficiente. Darío intenta recomponerse, saluda a Marcos con una sonrisa tensa, le ofrece café como si pudiera disfrazar la verdad con educación. Luego me mira como si esperara que yo lo defendiera. En vez de eso, abro la boca y empiezo a hablar.

Digo que anoche me empujó, que estaba borracho, que jade gritó, que no es la primera vez. Digo todo lo que siempre tuve miedo de nombrar. Él se ríe, se encoge de hombros. Otra vez con tu drama, dice. Intenta bromear con Marcos, después se pone nervioso, se le enrojecen las mejillas. me llama exagerada, loca.

Mira a la hermana Elena y dice que esto es un ataque contra él, que yo estoy trastornada. Yo solo lo miro, no me levanto, no lloro, sigo hablando. Cada palabra es como una piedra en el pecho, pero no me detengo. Tania abre el sobre y saca los documentos. Los va colocando con cuidado sobre la mesa, uno por uno, sin decir nada.

Las fotos de los moretones, los estados de cuenta con transferencias a una tal paz, capturas de mensajes y mi memoria USB con el video. Darío se queda mudo por un segundo. Lo veo buscar mi mirada como si pudiera intimidarme desde ahí, pero yo no parpadeo. Es la primera vez que expongo todo con testigos, con pruebas, con alguien armado en la habitación que me cree. Mi corazón late tan fuerte que siento que los demás deben oírlo.

Quiero vomitar, quiero correr, pero sigo ahí, aferrada al borde de la silla. Me siento pequeña, expuesta, pero también extrañamente firme. He lanzado una bomba en medio de nuestra vida, sí, pero ya no voy a recoger los pedazos para que él pueda seguir aparentando que todo está bien. Cuando Marcos se pone de pie y le dice a Darío que necesita hablar con él fuera para aclarar algunas cosas, sé que se acabó el teatro. Darío pregunta qué quiere decir.

Se ríe como si fuera ridículo, pero su tono ya no tiene fuerza. Marcos se mantiene serio. Tania sigue de pie a mi lado sin moverse. La hermana Elena no dice nada, pero mantiene la vista clavada en él, como si también hubiera visto esto antes. Darío duda. Luego camina hacia la puerta con pasos torpes. Antes de salir me lanza una última mirada cargada de rabia, como si yo fuera la que destruyó esta familia.

Pero esta vez no me encojo, no pido perdón. Me quedo sentada sintiendo como mi cuerpo tiembla, como el café se enfría en mi taza, como el aire de la casa cambia. Estoy aterrada, el miedo no desaparece. Está en mi garganta, en mis manos, en la parte baja de la espalda. Pero junto al miedo hay algo nuevo, algo que no sé nombrar aún, pero que se siente como claridad, como si dentro de mí se hubiera encendido una luz que no va a apagarse tan fácil.

Ya no estoy hablando sola en la oscuridad. Ya no soy la mujer que se maquilla los moretones para ir al supermercado. Estoy diciendo la verdad en voz alta delante de quienes pueden escucharla. Y aunque me tiemblen las piernas, ya crucé esa puerta. Esa que separa el silencio de lo que viene después. Ya no hay vuelta atrás, ni quiero que la haya. El papel bajo mí cruje cada vez que me muevo.

Es delgado, áspero, frío como la sala entera. Estoy sentada al borde de la camilla con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda encorvada como si pudiera hacerme más pequeña. Un joven médico me pide que incline la cabeza hacia él. Su voz es suave, cuidadosa, como si hablara con una niña asustada. Me toca la barbilla con dos dedos enguantados y me gira el rostro hacia la luz. Arde.

El dolor del golpe ya es menos fuerte que la vergüenza. Huelo a desinfectante, a látex y al café barato que ha debido tomar hace poco. Cuando me pregunta si me siento segura en casa, quiero gritarle que no, que claro que no, que eso ya lo sabe, que mírame la cara, pero solo digo que no con la cabeza. Él la siente como si esperara esa respuesta.

Al fondo de la sala, Marcos está apoyado contra la pared, los brazos cruzados, la mirada fija en todo, sin hablar. No sé si está actuando más como hermano o como policía y no sé cuál necesito más. Me cuesta mirarlo. Él también me vio crecer. Él sabe lo que fui antes de esto.

La enfermera entra con una cámara, pide permiso con una voz baja que me irrita como si yo fuera de cristal. Me bajo un poco la manga, después la otra, hasta que se ven los moretones en los brazos. Me siento traidora a Darío, a mí misma, a esa versión nuestra que una vez fue buena. ¿Cuándo se volvió esto? ¿En qué momento crucé esa línea invisible? Siento que me estoy exponiendo a desconocidos, que estoy desnudando lo peor de mi vida para que quede archivado en fotos, en informes médicos, en carpetas judiciales. Me da asco todo.

Quiero bajarme de esa camilla y desaparecer, pero me quedo quieta. No por mí, por Jade. La enfermera toma varias fotos con flash y me cuesta no llorar. La luz me da en los ojos y me marea. Me tapa los brazos con cuidado después, como si eso pudiera tapar también la humillación. El médico murmura algo, toma notas, me pregunta si necesito algo más.

Lo único que necesito es salir de ahí. Marcos no dice nada hasta que estamos en el coche. Camino a la comisaría. El silencio entre nosotros pesa más que cualquier palabra. La sala de denuncias huele a polvo viejo y aire acondicionado. El zumbido de los fluorescentes me taladra la cabeza.

Estoy sentada frente a una inspectora que no me mira con lástima y eso lo agradezco. Me pregunta si quiero contar lo que pasó. Digo que sí y me cuesta arrancar. Las palabras me salen desordenadas, revueltas con emociones que no quiero mostrar. Cuento de la vez que me bloqueó la salida del dormitorio, de las noches en que llegaba oliendo a alcohol y empezaba con comentarios que dolían más que los empujones.

Cuento lo de la puerta del baño, lo de la tarjeta del banco que desapareció, lo de los gritos que se colaban hasta la cocina, aunque Jade estuviera dormida. Cada frase que digo parece una traición, pero ya no me detengo. Lo estoy haciendo. Estoy rompiendo el pacto del silencio. Pero cuando hablo de sus logros, de cómo lo celebramos cuando lo nombraron jefe de cirugía, de la primera vez que me escribió para siempre en una servilleta, se me quiebra la voz, me trago las lágrimas.

No quiero que crean que me arrepiento de denunciar, pero todo esto me parte por dentro. Le entrego la memoria USB. Luego saco del bolso las capturas de pantalla, las transferencias que Tania imprimió desde su portátil, los mensajes a esa mujer que él guardaba como paz, los estados de cuenta vacíos. Lo coloco todo con las manos firmes, aunque por dentro estoy temblando.

La inspectora asiente, los revisa en silencio, anota algo, me dice que esto es suficiente para presentar una denuncia formal, me da una hoja, un formulario, un bolígrafo y ahí, con todo delante de mí, me quedo mirando el espacio donde tengo que firmar. Dudo, no por mí, por él, por la versión de Darío, que todavía vive en algún rincón de mi cabeza, la que cuidaba a su equipo, la que me traía flores sin motivo, la que me abrazaba después de un mal día.

Me cuesta imaginar que esa persona y la que me gritó que nadie me iba a creer puedan ser la misma, pero lo son. Y en ese momento recuerdo el grito de Jade, su voz rota, su miedo y firmo. Escribo mi nombre con la mano tensa y al terminar siento como si algo se hubiera roto del todo. Cuando salgo de la comisaría, el sol me golpea como una bofetada.

Es brillante demasiado. Tengo que entrecerrar los ojos. La ciudad sigue como si nada. Coches pasando, gente caminando, risas lejanas. Yo camino hacia el coche de Marcos con el estómago hecho un nudo. Me arde por dentro la culpa. Una mezcla sucia de dolor y alivio.

Estoy eligiéndome a mí, ahad, por encima de lo que queda de Darío, de su nombre, de su prestigio. No sé si eso me hace valiente o egoísta. No sé si voy a poder sostener esto mañana o la semana que viene, pero hoy aquí con la denuncia en mi bolso, sé que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Nadie lo haría después de ver la cara de su hija suplicándole a su padre que no golpeara a su madre. Subo al coche.

Marcos arranca sin decir nada. Le agradezco ese silencio. Miro por la ventana y por primera vez en mucho tiempo no siento que estoy encerrada. Me duele todo, pero también me siento un poco más libre. Jade no parpadea, lleva los brazos cruzados sobre las rodillas y está hecha un ovillo contra el reposabrazos del sofá, como si quisiera desaparecer.

La televisión suena bajito, un programa tonto donde unas chicas discuten en la piscina. El salón está en penumbra y las cajas de pizza siguen abiertas sobre la mesa, pero nadie las ha tocado, ni una porción. Yo estoy sentada al borde del sofá sin saber si acercarme o no. Quiero abrazarla, pero no sé si puedo.

Cuando me muevo apenas unos centímetros, ella se encoge como si esperara que algo estallara. Y ahí es cuando lo siento todo de golpe. La culpa me aplasta, me atraviesa como un hierro caliente, porque esta no es jade. Esta no es la niña que solía hablar hasta por los codos, la que me pedía que le hiciera trenzas cada domingo. Esta es otra versión de mi hija, una que yo fabriqué a fuerza de silencio y miedo.

Me obligo a respirar, a no romperme. Le digo que nos vamos a quedar en casa de Tania por un tiempo. Ella sigue mirando la pantalla. Después me pregunta sin moverse, “¿Pá va a ir a la cárcel por tu culpa? Esas palabras se me clavan. Me duelen más que cualquier golpe. Por tu culpa no sé qué decirle. Me quedo congelada.

” Tania, que está caminando de un lado a otro con el móvil en la mano, lanza una mirada rápida hacia Jade, pero no interrumpe su discusión. Mi madre grita por el altavoz. Está indignada. repite que yo debería haber solucionado esto en casa, que no se mete a la policía en asuntos de familia y menos si se trata de un hombre negro al que la vida ya le ha quitado demasiado.

Dice que me pasé de la raya, que los trapos sucios se lavan en casa. Yo escucho todo en silencio, sintiéndome cada vez más sola, como si le hubiera fallado a todo el mundo a la vez, a Darío, a mi familia, a mi comunidad, a Jade. Me repito que hice lo correcto, pero por dentro me arde el conflicto. Tania corta la llamada y dice que mamá está exagerando, pero se le nota el fastidio.

Me siento como una extraña en mi propia historia, como si no supiera en qué punto se rompió todo. De repente, Jade habla. Su voz es tan bajita que casi no la oigo. Dice que no fue la primera vez que vio como él me pegaba. Dice que ya lleva meses durmiendo con los auriculares puestos para no escucharnos.

Me mira por primera vez en todo el día y yo me muero por dentro. No sabía eso. No tenía ni idea. Me pasa por la cabeza todas las veces que creí que la estaba protegiendo, que creí que si la alejaba del salón o la mandaba a su cuarto, se salvaba del horror, pero no estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Mi hija vivía con miedo mientras yo fingía que podía manejarlo.

Me acerco y esta vez no se aparta. Llora en mi regazo con soyosos cortos y llenos de rabia. Y yo le acaricio el pelo sin saber si tengo derecho a hacerlo. Me cuesta respirar. ¿Qué clase de madre permite que su hija viva así? Me siento culpable, rota, fracasada. Pero también siento algo más, como una alarma que no se puede ignorar. Por mucho que duela, ya no puedo seguir pretendiendo que esto no la afectaba.

Ya no. Mientras Jade duerme acurrucada en mi lado y la tele sigue encendida sin que nadie preste atención, Tania vuelve a llamar a mamá, pero esta vez se encierra en su habitación. No quiero oír otra vez su sermón. No quiero escuchar más sobre la iglesia, sobre lo que la gente va a decir, sobre la reputación de Darío.

Me estoy quedando sin espacio para cargar con los juicios de todos. Lo que sí escucho es mi propia cabeza, repitiendo la escena en bucle. Jade encogiéndose, jade tapándose los oídos, jade preguntándome si fue por mi culpa. Esa frase me martilla por dentro. Yo no metí a la policía porque quise destruir a Darío.

Yo metí a la policía porque la única alternativa era seguir dejándolo todo como estaba y ya no se podía. No después de verla así, no después de saber que ella también tenía miedo. Me prometo que no voy a permitir que vuelva a pensar que esto es normal, que esto es amor, aunque eso me cueste quedarme sola, aunque eso signifique que mi madre no me mire más igual o que en la iglesia murmuren a mis espaldas.

Cuando apago la televisión y me quedo mirando a Jade dormida, me doy cuenta de lo mucho que me parezco a mi madre, a la mujer que me enseñó a callar, a aguantar, a sonreír, aunque por dentro estuviera rota. Me juré que nunca iba a repetir su historia, que yo sería diferente, pero no lo fui. Hasta ahora.

Por primera vez en mucho tiempo veo a Jade como la razón y no como la excusa. No voy a quedarme callada para evitar escándalos. No voy a arrastrar a mi hija a una vida en la que el miedo se disfraza de costumbre. No me importa si mamá vuelve a decir que la vergüenza mata más que los golpes. Lo que sí mata de verdad es tener que vivir con el alma encogida. Hoy lo entendí.

Al final de la noche, con las luces apagadas y Tania dormida en su cuarto, decido algo que ya no pienso discutir con nadie. Mi primera lealtad es con Jade, con su seguridad, con su derecho a crecer sin miedo. Y si eso significa desafiar a toda la familia, lo haré, porque esta vez no pienso fallarle. La silla de cuero cruje cuando me acomodo.

Es suave, firme, demasiado cómoda para lo que vengo a hacer. El olor a café y tinta de impresora me golpea apenas cruzo la puerta y no me deja respirar bien. Frente a mí, la abogada Luisa Campos se presenta con voz segura. Va vestida con un traje azul marino que no tiene ni una arruga. Cada gesto suyo parece calculado, profesional, elegante.

Me ofrece un bloc de notas como si supiera que necesito escribir algo, aunque ni siquiera sé qué. Al otro lado de la pared de cristal, la gente camina con maletines y vasos de cartón como si nada pasara, como si hoy fuera solo otro lunes cualquiera. Pero para mí no lo es. Para mí hoy todo se descompone. Hoy mi matrimonio se convierte en papeles, en cifras, en términos legales que no entiendo del todo. Intento concentrarme.

Le cuento sobre el caso de mala praxis que hundió a Darío, de cómo volvió con la mirada vacía después del juicio, del primer golpe que no fue un golpe, solo una puerta que se cerró con demasiada fuerza. Pero también hablo de la noche que rompió la puerta del baño con el puño y del móvil escondido.

Luisa escucha sin interrumpir. Sus manos vuelan por el teclado rápidas. De pronto abre una carpeta en la pantalla del ordenador y me dice que quiere enseñarme algo. Me acerco. Son movimientos de cuenta, registros de tarjetas, algunas a mi nombre. No reconozco nada. hoteles, zapatillas de marca, restaurantes en los que nunca estuve.

Se me revuelve el estómago. Esto está a mi nombre, pregunto. Aunque ya sé la respuesta. Ella asiente. Me explica que es común, que muchos hacen esto para no dejar rastro. Pero yo solo puedo mirar esos números sin entender cómo no me di cuenta antes. Me siento estúpida, como si hubiera vivido con un desconocido.

Le hablo del móvil de prepago, de los mensajes que encontré, del nombre paz en su lista de contactos. Todo eso se mezcla ahora con estas deudas que no sabía que existían. Siento rabia, pero también tristeza. una tristeza densa, pegajosa. No solo me mintió con palabras, me mintió con dinero, con decisiones, con cada espacio oculto que construyó a mis espaldas mientras yo trataba de mantenernos unidos.

Después, Luisa empieza a hablar de lo que viene, orden de alejamiento, custodia provisional, pensión compensatoria. me explica que cada paso tiene un proceso, que nada será inmediato, que habrá audiencias, fechas, requisitos. Yo apenas puedo procesarlo. Siento que tengo que fingir que entiendo, que tengo que seguir asintiendo, porque esto ya empezó y no hay marcha atrás, pero hay una parte que me deja helada.

Me dice que Darío probablemente intentará presentarse como víctima, que alegará que lo estoy aplastando mientras él ya está en el suelo. Puede decir que lo estás arruinando para sacar ventaja económica, me advierte, sin dramatismo, solo con realismo. Me cuesta oírlo, porque en el fondo una parte de mí todavía lo ve como el hombre que lo perdió todo, el médico brillante que luchó contra un sistema racista que amaba lo que hacía.

Y esa imagen no encaja con el darío que vació mis cuentas y me dejó con moretones. No sé cómo vivir con esas dos versiones suyas. No sé si alguna vez fueron parte del mismo hombre. Luisa me pregunta si estoy lista para firmar la demanda inicial de divorcio. El papel ya está impreso.

Tiene mi nombre, su nombre, las líneas que van a dividir nuestras vidas. La tinta es negra, nítida. Me quedo mirando ese documento por unos segundos. No sé qué espero. Tal vez una señal, una fuerza que me empuje, pero no hay música épica ni relámpagos, solo el aire acondicionado que me reseca la garganta. Miro mi mano, me tiembla.

La misma mano que él sujetó cuando nació jade. La misma que me cubrí cuando me empujó contra la pared. Aún tiembla. Pero agarro el bolígrafo y firmo. No me sale una lágrima. No hay drama. solo una presión rara en el pecho, como si acabara de soltar algo que me pesaba, pero que también me sostenía. Luisa recoge los papeles y me dice que este es solo el primer paso. Asiento. Y lo creo.

Pero ese paso, pequeño en apariencia es también un abismo, uno que por fin me animé a cruzar. Cuando salgo de la oficina, el ruido de la calle me golpea. Voces, coches, claxon, gente hablando por el móvil. Todo sigue como si el mundo no se enterara de que acabo de demoler algo que me definió durante años. Camino sin rumbo unos minutos.

Necesito moverme. Sentir que todavía tengo control sobre algo. El bolso me pesa como nunca. No por el peso real, sino por lo que llevo dentro. Papeles, pruebas, decisiones. Me detengo frente a un escaparate y veo mi reflejo. Me reconozco, pero a medias. Ya no soy la misma. Tampoco soy otra.

Estoy en medio de ese tránsito extraño entre la mujer que aguantaba y la mujer que decide. Aún no tengo claridad total, pero algo cambió, algo se movió y no pienso volver atrás. Aunque todo esto me duela, aunque tenga miedo, sé que acabo de dejar de ser solo una víctima.

Hoy hice algo y eso, por mínimo que parezca, importa más de lo que imaginaba. El banco de madera me cruje bajo el peso, aunque apenas me muevo. Estoy sentada con la espalda recta, abrazando mi bolso como si se me fuera la vida en ello. Aprieto los brazos alrededor como si eso pudiera protegerme de todo lo que viene.

El pasillo está lleno de murmullos, pasos, nombres que se repiten por altavoces, pero yo solo lo oigo a él. Darío pasa caminando a mi lado sin mirarme con esa misma americana azul marino que le compré cuando lo nombraron jefe de cirugía. Le queda igual que entonces, pero ya no es el mismo. Está afeitado, peinado, limpio, como si viniera a una entrevista, no a una audiencia familiar.

Su abogado le habla al oído y él asiente despacio sin pestañar. No me mira, pero su presencia me traspasa. Puedo sentir su rabia como una oleada caliente que me quema la piel sin tocarme. Cierro los ojos un segundo, solo uno, y me repito que no estoy sola, que esta vez no soy yo contra el mundo, que tengo razón, pero igual me tiemblan las piernas, igual siento que algo en mí está por romperse.

Aún así, me levanto cuando llaman mi nombre. Dentro del juzgado, todo parece suceder en cámara lenta y a toda velocidad a la vez. Las palabras de la jueza suenan nítidas, pero siento que me estoy perdiendo partes. Los abogados van de un lado a otro hablando de términos que no entiendo. El abogado de Darío no pierde tiempo.

Lo presenta como un médico brillante, arruinado por un sistema injusto, perseguido por un error médico y una esposa emocionalmente inestable. Lo pinta como un hombre destruido por las circunstancias, un mártir moderno. Y yo, la mujer resentida, que ahora quiere hundirlo más. Siento como las miradas de los funcionarios, del personal del juzgado, del propio juez se posan sobre mí como cuchillas, como si esperaran que yo me quebrara, que confirmara su idea de la esposa despechada.

Respiro hondo, hablo, cuento lo de la puerta del congelador, lo del burbon, lo de los insultos que se convirtieron en amenazas. Digo todo con la voz firme, aunque me duela cada palabra. Cada frase me deja expuesta, pero también me libera. Nadie lo dice en voz alta, pero puedo ver en sus caras que no esperaban que yo hablara así, tan clara, tan segura.

En medio de todo eso, hay una parte de mí que quiere levantarse y gritar que Darío no siempre fue así, que antes me cuidaba, que bailaba conmigo en la cocina, que salvaba vidas con una concentración que me dejaba sin aliento. Quiero que alguien sepa que lo amé, que lo sigo amando en una parte que ya no me sirve, pero también quiero que alguien me crea cuando digo que tengo miedo, cuando digo que el mismo hombre que antes me besaba la frente hoy me acorrala contra una pared. Entonces llega la pregunta. La jueza me mira directo a los ojos y me

pregunta si le tengo miedo. Así, sin adornos, me tiemblan los dedos. En mi cabeza no oigo mi voz, oigo la de Jade gritando para allá, por favor. Esa frase me atraviesa como un cuchillo y respondo, sí, señora, solo eso. Dos palabras que me rasgan la garganta. Darío me mira por primera vez y en sus ojos no hay sorpresa, solo traición.

Como si no pudiera creer que de verdad lo hice, que hablé, que lo enfrenté frente a todos. Quiero derrumbarme en ese instante. Me siento culpable, me siento fuerte, me siento vacía, todo a la vez. La audiencia sigue unos minutos más, pero yo ya no escucho bien. Solo quiero que esto termine, que alguien me diga qué pasa ahora, que alguien me diga que hice lo correcto.

Al final, la jueza anuncia su decisión. Orden de alejamiento temporal y custodia provisional de jade para mí. Me lo dice sin dramatismo, como si acabara de dictar cualquier trámite, pero para mí esas palabras lo cambian todo. Respiro hondo sin darme cuenta de que llevaba minutos conteniendo el aire. Darío baja la vista. Su abogado toma notas.

Yo solo quiero salir. Quiero sentir otra vez el aire en la cara. Quiero estar lejos de esta sala donde todos nos vieron deshacernos con corbatas, argumentos y documentos. Me levanto, camino hacia la salida sin mirar atrás. Si lo hago, me derrumbo. Afuera, el cielo está nublado y el aire pesa.

Me detengo unos segundos en los escalones del juzgado, sin saber si llorar o gritar. Lo que siento no tiene nombre. Como si acabara de empujar a un hombre que ya se estaba ahogando. Como si lo hubiera terminado de hundir yo. Pero también sé algo. Por primera vez en mucho tiempo tengo a mi hija segura. Yad no va a dormir esta noche con los auriculares puestos para no escuchar gritos.

No va a saltar cuando alguien cierre una puerta muy fuerte. No va a preguntarme si todo es culpa mía. Hoy la estoy eligiendo por encima de todo lo demás, incluso por encima de lo que queda de mí. Me duele, pero no me arrepiento. No lo hice para vengarme, lo hice porque era necesario.

Me alejo del edificio con pasos lentos, el bolso apretado contra el pecho. Esta vez no como escudo, sino como señal de que aunque todavía me tiemble todo por dentro, estoy avanzando. El agua corre tibia sobre mis manos mientras enjuago las acelgas una hoja tras otra, sin pensar en nada concreto, pero sintiendo un nudo fijo en el estómago.

Mi madre está a mi lado secando platos en silencio, sin mirarme, sin decir una palabra desde que llegamos. En el salón, la televisión murmura un programa de música gospel que parece venir de otro mundo, como si alguien lo hubiera dejado puesto por costumbre. El aire entre nosotras es denso, casi sólido. No hay ruido, pero hay tensión. Mis manos se mueven automáticamente bajo el grifo.

Ella seca uno de los platos más despacio de lo normal y entonces habla apenas un susurro sin emoción. Yo tampoco quería esta vida para ti. Esa frase me atraviesa. Me hierve algo por dentro. Me doy la vuelta. Entonces, ¿por qué me dijiste que aguantara? ¿Por qué decías que una buena esposa está al lado de su marido? Pase lo que pase. Mi voz sube sola. Ella deja caer el paño sobre la encimera con fuerza.

No me contesta de inmediato. Yo la miro esperando que lo niegue, pero no lo hace. Se apoya en el borde del fregadero y empieza a hablar como si abriera una caja que nunca quiso tocar. Me cuenta cosas que nunca había dicho de mi padre, de las noches en que no volvía a casa, de las veces que decía que se iba a comprar tabaco y regresaba dos días después.

y de una noche en particular me dice que él la empujó contra una cómoda cuando estaba embarazada de mí, que se golpeó la cadera tan fuerte que no pudo caminar bien en días. me cuenta como su madre, mi abuela, le dijo que no hiciera escándalo, que callara, que rezara, que ser esposa significaba saber tragar y eso hizo. Tragar, años, dignidad, miedo. Todo eso me lo dice sin llorar, pero con la voz cada vez más baja.

Me doy cuenta de que esas frases que me repetía, una buena mujer no abandona a su marido. El matrimonio es trabajo, no todo es color de rosa. No eran consejos, eran cadenas, eran las mismas que ella tuvo que llevar. Me mareo literalmente. Siento que todo lo que creí entender de mi infancia se está desmoronando. Me apoyo en el borde del fregadero para no caerme.

Necesito procesar lo que acaba de decirme. Yo sabía que mi padre no era perfecto, pero nunca lo imaginé violento. Siempre pensé que mamá simplemente era rígida, tradicional, de esas mujeres que hacen lo que toca aunque no les guste. Pero no estaba asustada. Estaba sola como yo, como tantas. Le digo, “Entonces, ¿por qué me hiciste creer que debía soportarlo todo? Me mira, por fin me mira.

” Y dice que tenía miedo. Miedo por mí, sí, pero también miedo a que se repitiera la historia. Miedo a lo que dirían en la iglesia si su hija terminaba divorciada. Miedo a que pensaran que ella no había sabido criarme bien. No quería que cargaras con el estigma de la mujer que no supo mantener a su familia. Susurra.

Y entonces lo entiendo todo. Su silencio, su presión, sus sermones. No era maldad, era vergüenza, era trauma sin resolver. Y aunque todavía me duele que no me haya protegido, no puedo ignorar lo que veo ahora. No era solo una cómplice, era también una sobreviviente.

Las dos terminamos llorando sin hacer ruido, ahí mismo, frente al fregadero, sin abrazos, sin palabras dulces, solo lágrimas que no necesitan explicación. Somos dos mujeres negras, adultas, en una cocina pequeña de Madrid intentando romper el guion que nos escribieron sin preguntarnos nada, intentando sanar con lo poco que tenemos. Me doy cuenta de que ninguna de las dos sabe muy bien cómo hacerlo.

Hay generaciones enteras de silencio entre nosotras y aún así, en medio de ese dolor se abre algo nuevo, pequeño, frágil, como una grieta por donde puede entrar un poco de luz. No arregla todo, pero cambia algo. Aunque siga dolida, aunque quisiera que mi madre hubiera sido más fuerte por mí, ya no puedo verla solo como la mujer que me empujó a quedarme.

Ahora también la veo como alguien que sobrevivió a lo suyo como pudo, a su manera, a su época, a sus demonios. Sé que este momento no va a borrar años de frases dañinas, ni las veces que me hizo sentir que tenía que callar para no avergonzarla, pero también sé que algo cambió. Lo suficiente como para que me sienta menos sola. Lo suficiente como para que entienda que esta historia no empezó conmigo, pero puede terminar conmigo.

Lo suficiente como para decidir que no pienso repetir este patrón con jade, que si tengo que incomodar a mi madre, lo haré, si tengo que soportar que me critiquen en la iglesia, lo haré. No me voy a convertir en la mujer que traga su dolor hasta que ya no sabe cómo escupirlo. No con mi hija, no esta vez. Si eso significa que mi madre me mire con tristeza o decepción, tendré que aceptarlo. Pero no pienso callar.

No voy a ser cómplice del silencio. No voy a criar a Had para que aguante lo que yo aguanté. Ella merece otra historia y voy a escribirla aunque duela. Me siento al fondo, en la última fila, con la espalda pegada al banco como si quisiera fundirme con la madera.

Entro tarde, casi con culpa, cuando el coro ya canta y la gente aplaude. Nadie me dice nada, pero lo noto. El peso de las miradas disimuladas, los ojos que se giran rápido y vuelven al frente. La luz entra por los vitrales bailando sobre las bancas como si todo fuera sagrado menos yo. Llevo una base ligera que apenas tapa la sombra amarillenta del moretón en la mejilla.

Me paso los dedos por el cuello sin darme cuenta, buscando consuelo. Darío no está, pero su madre sí, sentada en la primera fila como una reina, erguida, digna, rodeada de mujeres que le susurran al oído y giran la cabeza de vez en cuando para buscarme. El corazón me late en la garganta. No sé si vine a rezar, a enfrentarme o a probarme a mí misma que ya no me escondo, pero estoy aquí y eso ya es más de lo que pude hacer durante meses.

Respiro hondo mientras las voces del coro se alzan como si no pasara nada, pero todo está pasando. Cuando termina el culto, la hermana Elena se me acerca y me toma del brazo con una delicadeza firme. Me dice que necesita hablar conmigo. Caminamos por un pasillo estrecho hasta su despacho, donde el aire huele a incienso y madera vieja. Me ofrece asiento, pero no me siento.

Saca el móvil y empieza a deslizar mensajes en la pantalla. Me los muestra uno a uno en silencio. Los leo. Se volvió contra su marido. No valoró lo que tenía. Todo por el dinero. Me arden las mejillas como si alguien me estuviera desnudando frente a una multitud. Algunos mensajes son más crueles que otros, pero lo peor es que vienen de gente que me ha abrazado, que ha orado conmigo, que conoce a mi hija. Trago saliva.

Siento que me estoy encogiendo, que vuelvo a esa versión de mí que se callaba para no incomodar. Entonces Elena sigue deslizando. Aparecen otros mensajes cortos, sinceros. Yo la creo. A mí me pasó lo mismo. No estás sola. Son pocos, pero algo se afloja dentro de mí al leerlos. No soy la única. No soy un escándalo. Soy una historia repetida con otro nombre.

Llevo días con el video guardado en el móvil, el de la cámara del portal, el que grabó el momento exacto en que Darío me gritaba con los ojos llenos de rabia y la voz rota por el alcohol. Lo tengo ahí esperando. Hoy lo abrí de nuevo. Lo vi en silencio, sin llorar, sin pausarlo. Me conozco tanto en esa imagen que me da rabia. Me veo acorralada, temblando, con la cara tensa y los brazos cruzados como si pudiera protegerme.

Tengo el dedo sobre el botón de reenviar, solo un toque, y podría hacerlo llegar a todos, a los que dudan, a los que juzgan, a los que prefieren no saber. Pero no quiero explotar esto. No quiero convertirlo en espectáculo. No quiero que mi hija lo vea en algún grupo por accidente. No se trata de venganza, se trata de verdad.

Solo quiero que los que me señalan entiendan por qué decidí hablar, por qué dejé de callarme, por qué fui a la policía, al juzgado, a la abogada, por qué no me podía quedar. Y si eso va a dolerles que duela, pero que sepan por qué. Salgo del despacho y me la encuentro en el pasillo. La madre de Darío me mira con una mezcla de asco y tristeza. Se me acerca sin que nadie la detenga.

Me habla con la boca apretada en voz baja, pero cada palabra es un puñal. Estás matando a mi hijo. Lo vas a destruir. No te basta con el caso de mala praxis. Esta casa de brujas lo va a rematar. Me trago el miedo, me tiemblan las manos, pero no retrocedo. Le contesto sin levantar la voz. Su hijo casi acaba conmigo. Me cuesta decirlo.

Me arde la garganta. Pero es verdad. Ella me mira como si no entendiera, como si acabara de romperle algo irrecuperable. Y tal vez sí, tal vez esto no tenga arreglo. Pero no me voy a disculpar. No más. Me doy la vuelta y camino sin mirar atrás. con los latidos en las orejas y el cuerpo entero tenso, como si hubiera librado una guerra.

En parte la libré esa misma tarde, desde el salón de casa de Tania, respiro hondo y tomo una decisión. No lo envío al grupo entero, no lo publico en redes, no busco escándalo, solo selecciono unos pocos contactos. el pastor, tres diaconisas, los miembros de la junta de la iglesia, un círculo pequeño, gente que me mira cada domingo y que merece saber la verdad completa antes de seguir opinando. Escribo un mensaje breve, sin adornos.

Esto fue grabado por la cámara de mi casa. Adjunto el video, lo mando. Después dejo el móvil sobre la mesa y me quedo sentada en silencio. Me cuesta no llorar. No por tristeza, sino por miedo. Miedo a lo que dirán, a cómo me mirarán la próxima vez. Pero también hay algo distinto esta vez, algo parecido al alivio.

Como si al fin pudiera estirar el cuerpo sin sentir que escondo algo, como si me hubiera devuelto un pedacito de poder. No sé qué harán con ese video. No sé si me creerán más, si cambiarán de opinión, si simplemente lo verán y harán como si nada. Pero yo ya no estoy escondida, no me estoy justificando, no estoy pidiendo permiso para contar lo que viví.

La iglesia siempre fue un lugar sagrado para mí y hoy por primera vez la convertí en un espacio donde también puedo defenderme, aunque me duela, aunque me dé vergüenza, aunque haya gente que prefiera no saber, estoy aprendiendo que mostrar la verdad, aunque sea en pedazos, es mejor que vivir entera en la mentira. Y si tengo que cargar con las miradas incómodas, que así sea.

Pero ya no voy a callarme para que otros puedan dormir tranquilos. Yo también tengo derecho a descansar. No entiendo nada de esta cocina. Los botones no dicen lo que deberían. El fuego no prende a la primera y todo me parece más chico de lo que recordaba cuando firmé el contrato. Tengo las manos húmedas y olor a detergente en los dedos.

Estoy tratando de hervir agua para la pasta, pero la llama parpadea y se apaga. Me agacho, resoplo, vuelvo a intentarlo. No hay mucho ruido, solo el crujido de las cajas de cartón sin abrir y el zumbido de la nevera. Y entonces suena el primer golpe en la puerta, fuerte, seca, la cadena tiembla. Me quedo helada, no espero a nadie.

Had está en casa de su amiga Claudia, gracias a Dios. El segundo golpe es más fuerte. Me acerco en silencio y ahí está la voz de Darío del otro lado. Mónica, ábreme. Lo dice con ese tono que siempre me confundía, suave al principio, casi dulce. Luego se quiebra. Mónica, por favor, no hagas esto. De dulce pasa a furioso en menos de 5 segundos.

empieza a golpear la puerta con el puño. Me llama por mi nombre, luego me insulta, luego vuelve a rogar, me quedo paralizada. Hay una orden de alejamiento. Él no debería estar aquí. No puede acercarse. Lo sabe. Yo también, pero está aquí y está gritando como si el mundo se fuera a acabar. Me tiemblan las manos mientras busco el móvil.

Lo agarro de la encimera con los dedos entumecidos. Marcos 112. La operadora responde rápido. Mi voz sale bajita, rota. Mi marido está en la puerta. No debería estar aquí. Hay una orden. Me interrumpo porque él grita otra vez. Dice que le he destrozado la vida, que nadie más lo va a amar como yo, que nos estoy separando como si fuéramos enemigos.

Y luego, casi susurrando, dice, “Solo quiero hablar, arreglar esto como una familia de verdad. Apoyo la frente contra la puerta un segundo, un solo segundo y ahí, en ese instante, lo extraño. Extraño a ese darío que me hacía reír cuando no tenía ganas, que me abrazaba por la espalda en la cocina. Pero ya no es él.

O sí lo es, pero también es el que me empujó, el que gritó, el que me hizo tener miedo de dormir. La operadora me dice que ya mandaron una patrulla. Que no abra, que mantenga la calma. Yo asiento, aunque ella no puede verme. Me siento una niña de nuevo, asustada, avergonzada, pensando que hice algo mal y no he hecho nada mal.

Estoy en mi casa, una casa que alquilé con mi nombre. Una casa donde por fin puedo respirar sin esperar explosiones y sin embargo tengo que justificarle a una desconocida por qué estoy pidiendo ayuda. Me arde el pecho. El sonido de sus golpes en la puerta es cada vez más desesperado. Mónica, soy tu marido. Eso es lo que más me duele.

La forma en que insiste en ese título, como si lo usara de pasaporte, como si tener ese rol diera derecho a estar aquí. Escucho pasos, voces. La policía abren la puerta del edificio, suben. Darío no se resiste, pero grita que esto es un error, que todo esto es un malentendido. Los vecinos asoman las cabezas por sus puertas entreabiertas. Siento que me estoy descomponiendo.

Cuando lo esposan en el rellano, me mira y no me mira con rabia, me mira con algo peor, con dolor, con una tristeza que parece verdadera. Y eso me parte en dos. Me muerdo el labio con fuerza para no llorar, pero no sirve. Las lágrimas me caen igual. Su expresión es la de un hombre roto y por un segundo, solo uno, me dan ganas de correr tras él, de decir que todo fue un mal momento, que lo podemos arreglar, que aún queda algo que salvar.

Pero no lo hago, no esta vez me quedo donde estoy. El agente me pregunta si estoy bien. Asiento sin hablar. Mientras se lo llevan, Darío grita mi nombre por última vez. Yo bajo la vista. Me siento como la peor persona del mundo, pero también sé que esto tenía que pasar, que no podía permitir otra invasión, otra escena, otro perdóname que no cambia nada.

Me quedo sola, la puerta abierta, el silencio cayendo como un martillo sobre el suelo. Esa noche, después de que los policías se van, después de cerrar la puerta, después de poner el pestillo, me dejo caer en el suelo entre cajas cerradas, platos envueltos en periódico y la luz amarilla de una lámpara prestada.

No cociné, no comí, no toqué nada, solo me senté en el suelo con las piernas dobladas y los ojos ardiendo. Y lloré. Lloré con todo el cuerpo, con la garganta, con la espalda, con el pecho, no solo por lo que pasó hoy, sino por todo. Por lo que no dije, por lo que aguanté, por lo que quise salvar, por lo que perdí. Me abrazaba las rodillas y sentía que me moría de angustia.

Y al mismo tiempo que algo dentro de mí estaban haciendo, algo duro, pequeño, firme, no se sentía bonito, no era alivio, era resistencia, era vida. Me acosté en el suelo con una manta sobre los hombros y el cuerpo exhausto. No pude dormir, pero cerré los ojos. Escuché el zumbido de la nevera, los pasos del vecino, el sonido lejano de un coche y me di cuenta de algo.

Hoy fui la mujer más rota y la más valiente al mismo tiempo. Hice lo que tenía que hacer, llamé, no abrí, aguanté. Y eso, aunque me sienta como una traidora, aunque parte de mí lo siga queriendo, fue un acto de amor propio. No es libertad todavía, pero es el principio de ella. Y por fin, sentada en el suelo de este salón que aún no se siente hogar, sé que estoy exactamente donde debo estar.

La silla metálica está fría, incómoda, con un tornillo suelto que cruje cada vez que me muevo. Tengo las manos apoyadas en las rodillas y entre ellas un vasito blanco de corcho con café que ya se enfrió. La sala huele a humedad vieja, a papeles, a café rancio que alguien preparó hace horas.

En las paredes hay carteles de prevención, de ayuda, de números de teléfono, pero lo que más pesa es el silencio entre nosotras. Ese silencio denso que se rompe solo cuando alguien se anima a hablar. Somos unas 12 mujeres, ninguna se conoce, pero todas sabemos lo que se siente tener miedo en tu propia casa. El cartel en la puerta decía grupo de apoyo a supervivientes y aún me cuesta creer que ese título me incluya. Crucé el umbral como si fuera a robar algo.

Me sentí fuera de lugar, pero estoy aquí. Estoy sentada. Y cuando la coordinadora me pregunta si quiero compartir, asiento. La voz me tiembla. Abro la boca y la primera frase se me queda pegada a los dientes. Digo, violencia de género como si fuera un idioma que no domino, como si no hablara de mí, como si no pudiera asociarlo todavía con mi nombre, con mi casa, con el padre de mi hija.

Cuento lo de la nevera, lo del pasillo, lo del whisky en la cocina. Hablo del caso de mala praxis, de cómo eso lo quebró por dentro y de cómo yo me esforcé por sostener a un hombre que ya no se sostenía a sí mismo. Confieso que a veces todavía me siento culpable, que sigo preguntándome si fui demasiado dura, que hay días en los que me despierto con ganas de llamarlo.

Algunas asienten, no dicen nada, pero se les nota en los ojos. Han estado ahí. Una de ellas cuenta que volvió con su agresor tres veces antes de lograr irse para siempre. Otra habla de lo difícil que fue criar a sus hijos sin una figura paterna y otra, muy bajito, dice que su madre aún no sabe que se separó. Ninguna de esas historias me sorprende, pero todas me golpean.

Me doy cuenta de que no estoy sola y eso me cambia algo por dentro. Cuando salgo del centro cívico, el sol ya empieza a caer, el aire es fresco y me detengo un segundo en la acera mirando a la gente pasar. Nadie tiene idea de lo que hablamos ahí dentro, de las cosas que cargamos cada una.

Camino hasta casa con las manos en los bolsillos, apretando las llaves. Esa semana empiezo a desempacar, caja por caja. Doblo la ropa de jade, la coloco en su armario ordenada como si con eso pudiera regalarle algo de estabilidad. Saco mis cosas con menos cuidado. Aún hay muchas que no quiero ver, pero al colgar una blusa en el perchero del dormitorio noto algo distinto.

Ya no estoy escondida. Este piso pequeño y sin decorar empieza a sentirse más nuestro. No es provisional, no es un refugio. Es casa la primera que puedo llamar mía sin condiciones. Me duele aceptarlo, pero también me alivia. Estoy cansada, pero no estoy huyendo. Las noches siguen siendo difíciles.

Me despierto de golpe a las 3 o 4 de la madrugada con el corazón acelerado. A veces creo escuchar el ruido de una llave en la cerradura. o sus pasos o su voz, pero no es él, es el miedo que se resiste a irse. Reviso las cerraduras dos veces antes de dormir. Compruebo que la cadena esté puesta. Me aseguro de que el móvil tenga batería. Me cuesta soltar esas costumbres. Me digo que es por precaución, pero también es por hábito.

A veces tengo que repetirme en voz baja. ¿Estás segura? ¿Estás a salvo? Todavía no puedo sentarme en el sofá sin estar alerta, sin mirar la puerta. cada tanto, pero empiezo a hacerlo. Empiezo a dejar que el silencio llene el salón sin sentir que va a explotar algo. Cocino lo que me gusta, no lo que le gustaba a él. Dejo que Jade ponga la música que quiere mientras cenamos.

Me descubro sonriendo sin culpa, aunque sea por segundos. Esos segundos me sostienen más de lo que esperaba. No todo está resuelto. Me dan ganas de escribirle, de preguntarle si está bien, si se está tratando, si alguna parte de él entiende lo que pasó, pero no lo hago. Sé que esa puerta no debe abrirse. Me cuesta, pero me contengo.

Me enfoco en lo pequeño, en lo que puedo controlar, en la lista del supermercado, en limpiar el baño con música, en tender la ropa al sol. Son cosas simples, pero me devuelven partes mías que no sabía que había perdido. Escucho a Jade reír con una amiga por videollamada y me digo que esto vale la pena, que no fue en vano, que todo el dolor, el juicio, las dudas me trajeron hasta este momento.

Estoy herida, sí, pero ya no sangro como antes. Ya no siento que me deshago. Algo se está reconstruyendo muy despacio. No es paz todavía. Hay mucho por sanar, hay días grises, hay culpas que vuelven sin avisar, pero hay algo nuevo también. Fuerza, la mía. Y esa fuerza ya no se encoge, se está expandiendo.

Me está enseñando a caminar de nuevo sin agachar la cabeza, a ocupar mi espacio, a respirar sin miedo. No es un final feliz, es un inicio torpe, inestable, pero real. Y por primera vez en mucho tiempo me lo estoy permitiendo. La silla del juzgado de familia es la misma, pero yo ya no lo soy.

Me siento erguida con una americana gris clara que compré con mi propio dinero. Ese que guardé en una cuenta que antes era secreta y ahora es simplemente mía. Jade está a mi lado. No suelta mi mano y yo no suelto la suya. Su presencia me ancla. Miro a Darío que espera con la mirada perdida, los hombros hundidos. su abogado murmurándole algo al oído. Lo noto más flaco, con ojeras.

No sé si es tristeza, estrategia o ambas cosas, pero no me engancha igual. La jueza repasa en voz alta los puntos del convenio. Custodia principal para mí, visitas supervisadas para él. El divorcio ya es firme y su condena por violar la orden de alejamiento queda en los registros. Cada frase es como un clavo. Y aunque he martillado cada uno con mis decisiones, igual duelen, pero también liberan.

Cuando la jueza cierra el expediente y dice, “Pueden retirarse,” dejo escapar un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. Jade me aprieta los dedos y le devuelvo la presión. Salimos sin mirar atrás. En la puerta Darío nos alcanza. Me pide con la voz quebrada que le deje hablar con su hija un momento. Asiento, sin decir nada. y me alejo unos pasos.

Me quedo cerca, pero les doy espacio. Los veo hablar bajo, muy bajito. Él se agacha un poco para estar a su altura. Jade lo escucha seria, con los brazos cruzados, luego lo abraza. Es breve, tenso, pero real. Me duele verlo, no por él, sino por lo que pudo ser. Y no fue. Por la familia que intenté salvar a costa de mí misma.

Jade vuelve con los ojos húmedos pero tranquilos. No dice nada, pero suelta un Vamos como quien cierra una puerta. En el metro no hablamos, solo nos tomamos de la mano. Cuando salimos, paso por una ferretería. Le digo a Ja que elija una cerradura nueva para casa. Se lo toma muy en serio.

Elige una resistente con una llave dorada gruesa y un llavero brillante en forma de corazón que dice en letras plateadas jefa. se ríe cuando lo ve y me lo entrega sin decir nada. Me lo cuelgo en el bolso como si fuera una medalla. De vuelta en casa, cambiamos la cerradura juntas. Yo sostengo la linterna y ella ayuda a sujetar los tornillos. Hay algo simbólico en ese gesto, aunque no lo decimos.

Cuando por fin giramos la llave nueva en la cerradura, siento como algo en mí también se acomoda. El click del cerrojo suena distinto, como si validara todo lo que hemos pasado. Ya no es una casa prestada, ya no es un escondite, es nuestro hogar. No tengo miedo de que alguien más tenga copia. No tengo que justificar a nadie por dejar la puerta cerrada o abierta.

Jade se va a su cuarto a poner música. Yo me quedo sola en el salón mirando las paredes desnudas, las cajas que aún quedan por vaciar, las cortinas que cuelgan mal. Todo tiene ese aire de comienzo torpe, imperfecto, pero profundamente mío. Siento una punzada de soledad, sí, pero también una calma que no recordaba.

No hay nadie más que yo tomando decisiones y eso es tan nuevo que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Sé que esto no es el final del conflicto. Vendrán semanas conos del juzgado, discusiones por el régimen de visitas, ajustes económicos que duelen. Darío no va a desaparecer de mi vida y no pretendo borrarlo. Es el padre de Jade y ella tiene derecho a quererlo. Pero yo también tengo derecho a no volver a ser la mujer que lo justificaba todo.

No quiero construir mi vida a partir de la herida, pero tampoco la voy a negar. Hoy estoy de pie en el suelo que elegí con las reglas que estoy aprendiendo a escribir. No sé si me irá bien. No sé si me enamoraré otra vez, si confiaré otra vez, si bajaré la guardia alguna vez, pero tengo la llave de mi casa y eso basta.

Me siento frente al portátil, abro una hoja en blanco y empiezo a escribir lo que quiero para este año. No grandes metas, no frases motivacionales, cosas simples. Que jade duerma sin miedo. Que yo deje de mirar la puerta. Que podamos invitar a alguien a cenar sin esconder el mal humor de nadie. Que el silencio no sea amenaza.

Que si un día vuelve el amor, me encuentre sin miedo, sin deudas conmigo misma. Jade me interrumpe desde su cuarto para que escuche una canción nueva. Apago el portátil y voy con ella. Nos tumbamos en la cama a escuchar juntas. Y mientras suena la música con el llavero de jefa brillando colgado del pomo, entiendo algo sin necesidad de escribirlo.

Este comi

enzo no necesita ser perfecto, solo tiene que ser verdadero. Estoy rota en algunos lados, pero ya no me da vergüenza. Mis pedazos están sobre la mesa y por primera vez no me avergüenza que se vean. No estoy curada, pero estoy viva, estoy presente, estoy eligiendo y eso al final del día es más de lo que tuve durante años. Me basta.

Me basta de verdad.

News

«No valgo mucho, pero abriré mis piernas por un techo donde dormir» — Dijo a el Vaquero solitario

Marixa, una viuda gigante y desesperada, ofrece su cuerpo a un solitario vaquero por un techo donde dormir. Pero Esra…

“NO ME HAGAS NADA” SUPLICÓ LA MILLONARIA… LO QUE EL PADRE SOLTERO HIZO LA DEJÓ SIN PALABRAS

No me hagas nada, por favor”, suplicó la millonaria, y la reacción del padre soltero la dejó sin palabras. “No…

UNA NIÑA CIEGA ACEPTÓ 10 MILLONES POR MONTAR AL CABALLO MÁS BRAVO, LO QUE PASÓ DEJÓ A TODOS…

Yo ofresto 10 m000ones a quien logre domar este caballo salvaje. Una niña ciega de 10 años aceptó el reto….

MILLONARIO QUEDA EN SHOCK CUÁNDO SE ENCUENTRA A NIÑO DE LA CALLE QUE HABLA TODOS LOS IDIOMAS

Un millonario no podía creer lo que escuchaba cuando un niño descalzo le habló en siete idiomas diferentes. La mañana…

Mi papá le dijo al mesero, ella no está en nuestra cuenta. Yo solo dije, tienes razón. Luego…

Mi papá le dijo al mesero, “Ella no está en nuestra cuenta.” Yo solo dije, “Tienes razón.” Luego pagué por…

En mi CUMPLEAÑOS, en lugar de esperar a que mi ESPOSO e hijo llegaran a casa para celebrar conmigo..

En mi cumpleaños, en lugar de esperar a que mi esposo y mi hijo llegaran a casa para celebrarlo conmigo,…

End of content

No more pages to load