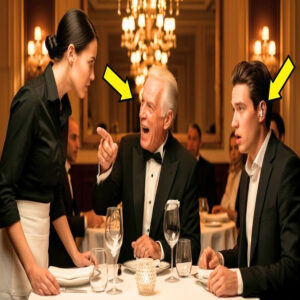

Te caso con mi hijo si lo atiendes en señas. Te caso con mi hijo si lo atiendes en señas, tronó don Ramiro en el restaurante más caro de Guadalajara. Las miradas se clavaron en Renata Cruz, mesera humilde. En cuanto o millonario levantaba a voz ante todos y Tomás, con su discreto aparato auditivo, bajaba la vista. Renata sostuvo la bandeja y el temblor en los dedos.

27 años, doble turno para mantener a su familia y los terapias de su hermana menor. Nadie allí sabía que ella entendía señas mejor que muchos entienden las palabras. Tomás la miró pidiendo ayuda sin sonido. Renata dio un paso hacia él. Sus manos empezaron a decir lo que su boca callaba y el salón quedó suspendido.

Don Ramiro sonrió convencido de su poder, hasta que comprendió que no controlaba ese lenguaje. La próxima palabra no saldría de él. El murmullo del restaurante volvió poco a poco, pero el aire seguía pesado, como si las lámparas doradas observaran con vergüenza lo que acababa de ocurrir. El murmullo de cubiertos volvió tímido, mezclado con el aroma del vino y la mantequilla derretida.

Renata trató de recuperar el ritmo, pero las piernas le temblaban. Aún así, mantuvo la espalda recta. En ese lugar, la dignidad era su único lujo. Tomás seguía sentado frente a su padre. Sus dedos jugaban con el borde de la servilleta, girándola una y otra vez. El leve reflejo del aparato auditivo brilló con la luz de las velas y Renata, a unos metros lo vio.

Hubo algo en esa mirada, una calma triste, una soledad que no pedía lástima, que le recordó a su hermana Alma, esperando cada tarde que ella regresara del trabajo para contarle con señas cómo había estado su día. “Señorita, llamó un cliente de la mesa del fondo, ¿podría traerme otra copa de vino? Renata asintió rápido tratando de mantener la compostura, pero por dentro seguía ardiendo.

Sabía que don Ramiro la estaba mirando, disfrutando de su incomodidad, como quien paladea un plato caro. El viejo hablaba alto, orgulloso de su voz, como si el mundo entero tuviera que escucharlo. En mis tiempos, decía, la gente sabía su lugar. Los que sirven sirven, los que mandamos mandamos. Su risa rebotó contra los cristales.

Tomás lo observaba en silencio. No necesitaba sonido para entender lo que su padre hacía, humillarla. Levantó ligeramente las manos bajo la mesa y formó una seña breve. Perdón. Renata lo vio y por un instante todo el ruido del salón desapareció. Solo existía ese gesto simple y puro. Ella quiso responder, pero su miedo la contuvo.

Nadie allí sabía que dominaba la lengua de señas. Había aprendido por necesidad, no por capricho. Su familia era humilde, su madre enferma, su hermana necesitaba terapias costosas y cada turno que tomaba en el restaurante era un sacrificio. Hablar de eso la hacía sentir pequeña, como si su esfuerzo no bastara.

Caminó hacia la cocina esquivando risas y copas y dejó la bandeja sobre el mármol. Lidia, su compañera, la miró con cejas fruncidas. ¿Qué te dijo ese viejo? Nada. Mintió. Solo se cree dueño del mundo. Y su hijo pobre ni habla. Renata la miró con un dejo de reproche. No es que no hable, Lidia, es que nadie lo escucha. Salió otra vez al salón.

Su respiración era profunda, casi medida. Cuando volvió a la mesa de don Ramiro, lo escuchó al ardear de sus empresas, de sus viajes, de su familia perfecta. Hablaba del apellido como si fuera una marca. Pero Renata vio más allá del traje, del reloj, del bastón de plata. Vio a un hombre que no sabía mirar a su propio hijo.

“Sirve, muchacha”, ordenó él sin mirarla. “Y no hagas caras. Aquí se sonríe, aunque no tengas motivo. Ella obedeció, pero al dejar la botella, sus dedos rozaron los de Tomás. Fue apenas un instante y sin embargo, algo cambió. Tomás levantó la vista y con una expresión casi imperceptible movió sus manos bajo la mesa. Gracias.

Renata contuvo una sonrisa. Era una palabra silenciosa, pero la sintió más sincera que cualquier pedido de disculpas. El reloj del salón marcó las 9. Afuera, la lluvia empezó a golpear los ventanales con fuerza y dentro el reflejo del agua danzaba sobre los manteles blancos. Renata se alejó, pero sabía que aquella cena no terminaría en calma.

Algo la empujaba a mirar atrás hacia ese muchacho que vivía en un mundo de silencio y ternura, y hacia ese padre que creía dominarlo todo sin entender nada. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos.

La lluvia afuera caía como si el cielo quisiera limpiar lo que el orgullo había manchado. Dentro del restaurante, las luces cálidas seguían encendidas, pero el ambiente se había enfriado. Los meseros caminaban con cuidado, midiendo cada paso, sabiendo que en la mesa del rincón se libraba una guerra. muda. Renata se mantenía ocupada doblando servilletas, sirviendo café, evitando la mirada de don Ramiro.

Pero cada vez que pasaba cerca de Tomás, su corazón se agitaba. Quería hablarle en su lenguaje, preguntarle si estaba bien, si quería marcharse. Sin embargo, sabía que cualquier gesto podría ser motivo de burla. Don Ramiro, aburrido de su propia soberbia, golpeó el vaso con el borde del cuchillo. Mesera llamó sonriendo apenas.

Tráigame el menú otra vez, tal vez encuentre algo que me devuelva el apetito. Renata respiró hondo y caminó hacia él. Por supuesto, Señor, y de paso, atienda a mi hijo. Su voz arrastró las palabras impregnadas de ironía. Parece que no entiende ni cuándo le hablo. Tomás levantó los ojos sin enfado, solo con ese silencio que incomodaba más que un grito.

Renata notó como sus dedos se movían bajo la mesa, intentando decir algo que su padre no comprendía. Ve continuó don Ramiro dirigiéndose a los presentes de la mesa vecina. Por más que gaste en doctores y en ese aparato, nunca entenderá el mundo como nosotros. El murmullo volvió más bajo, más incómodo. Renata sintió un golpe seco en el pecho. No soportó más.

Tal vez el problema no es que él no entienda, señor, dijo sin elevar la voz. Tal vez el problema es que usted no sabe escuchar. El silencio fue inmediato. Las copas quedaron quietas. Las miradas se cruzaron. Lidia desde la barra se llevó una mano a la boca. Don Ramiro arqueó una ceja, sorprendido de que alguien se atreviera a enfrentarlo.

“¿Perdón?”, preguntó con esa calma que antecede al estallido. Renata se mantuvo firme. Él se comunica, solo que no todos saben cómo hacerlo. Por un instante, los ojos de Tomás brillaron, no con lástima, sino con reconocimiento. Don Ramiro soltó una carcajada seca. Entonces, según tú, ¿tú podrías hablar con él? Tal vez”, respondió ella bajando la mirada. “Si me dejara intentarlo.

” La sonrisa del viejo se transformó en un gesto cruel. “Ah, entonces eres una mujer de talentos ocultos. Vamos a ver si es cierto. Te caso con mi hijo si lo atiendes en señas.” Las risas se expandieron como fuego. Un grupo de clientes observaba la escena con vergüenza ajena, mientras otros fingían no mirar. Tomás apretó los puños.

Renata, con la respiración entrecortada, cerró los ojos un segundo. El recuerdo de su hermana alma cruzó por su mente. Sus pequeñas manos, su risa silenciosa, la promesa que se habían hecho años atrás. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por entenderme. Abrió los ojos y esta vez no tembló. Se inclinó suavemente hacia Tomás.

Sus dedos se movieron despacio, formando palabras invisibles que solo él podía escuchar. Tomás la miró sorprendido. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, respondió con las mismas señas. El salón entero contuvo la respiración. Don Ramiro, con la boca entreabierta, no entendía nada. Por primera vez en su vida, su voz no servía para dominar.

Renata se enderezó con una calma nueva en los ojos. Listo, señor”, dijo. Su hijo acaba de agradecerme por tratarlo como persona. El viejo se quedó mudo. El eco de esa frase se perdió entre las notas suaves del piano del fondo, mientras el restaurante parecía inclinarse del lado de la mesera humilde.

El silencio tras aquella escena era tan espeso que ni el sonido de los cubiertos se atrevía a romperlo. Renata aún sostenía la bandeja contra el pecho. El restaurante parecía detenido en una pintura, luces doradas, rostros atónitos, el viejo millonario enmudecido por primera vez. Tomás, sin saber si sonreír o contener las lágrimas, movió las manos despacio.

“Gracias, de verdad.” Renata asintió con un gesto pequeño. Nadie más entendió nada, pero el intercambio fue tan claro como un grito. Don Ramiro se acomodó en la silla buscando recuperar su autoridad. Bueno, tosió. Qué espectáculo tan peculiar. Tal vez deberías trabajar en un circo, no en un restaurante.

Su voz sonó hueca, sin fuerza. Algunos comensales desviaron la mirada, otros no pudieron ocultar una sonrisa incómoda. Renata no respondió. Sabía que cualquier palabra suya ahora tendría más peso que la voz del millonario. Desde la barra, Lidia la observaba con las manos juntas, conteniendo el orgullo que no podía expresar.

Renata volvió lentamente a la cocina, dejando tras de sí un silencio que dolía. Tomás la siguió con la mirada. Sentía una mezcla de alivio y culpa. No era la primera vez que su padre ridiculizaba a alguien, pero sí la primera que alguien le había respondido con dignidad y esa dignidad lo había tocado profundamente. Don Ramiro intentó recomponer la escena, tomó su copa, bebió un sorbo de vino y forzó una sonrisa.

No te lo tomes tan en serio, hijo. Fue solo una broma. Tomás lo miró fijo, movió las manos despacio. No fue una broma. El viejo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Tomás no respondió, solo levantó la servilleta, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. En la cocina, Renata se apoyó contra la pared. El ruido del extractor la envolvía, pero su mente estaba lejos.

Pensaba en alma, en su madre, en las cuentas que no alcanzaban. Había arriesgado su trabajo. Sabía que los dueños del restaurante no toleraban escenas, pero al recordar la sonrisa muda de Tomás, entendió que había hecho lo correcto. Lidia se acercó con cautela. Renata, el jefe está furioso. Dice que quiere hablar contigo antes de que termine el turno. Ella asintió. Lo sé.

Y se pasó una mano por el rostro. No me arrepiento. Volvió al salón. Don Ramiro seguía ahí, pero su mirada ya no era de superioridad. Era la de un hombre sorprendido por algo que no puede controlar. Tomás se levantó despacio, caminó hasta el mostrador, buscó una servilleta y escribió algo con letra temblorosa. La dobló y se la entregó a Renata al pasar.

Ella la abrió cuando él y su padre ya se marchaban. decía, “Gracias por hablar el idioma que él nunca quiso aprender.” Renata sintió que el corazón le latía con fuerza. guardó la servilleta como si fuera un tesoro. Afuera, la lluvia seguía cayendo, arrastrando el eco de la arrogancia de don Ramiro.

Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien en aquella mesa había aprendido lo que significaba escuchar sin oír. Y Renata, sin saberlo aún, acababa de cambiar el destino de una familia entera. Al amanecer, el cielo de Guadalajara tenía ese tono gris que precede a los días difíciles. Renata caminaba rápido por la avenida aún húmeda con el uniforme doblado dentro de una bolsa. No había dormido.

Toda la noche repitió en su cabeza la escena en el restaurante. La mirada furiosa de don Ramiro, el agradecimiento mudo de Tomás. Sabía que no volvería a trabajar ahí, pero al pensarlo no sintió miedo, solo una extraña paz. En casa, su madre preparaba café de olla y alma a su hermana menor movía las manos para contarle que había hecho sus ejercicios auditivos.

Renata sonrió respondiendo en señas. Te portaste bien, ¿verdad?, dijo con las manos. Alma asintió riendo sin sonido. ¿Y cómo te fue anoche, hija? preguntó su madre. Renata vaciló. Bien, mamá. Terminé tarde. No quiso mencionar al millonario ni el desafío ni las risas. No quería preocuparlas. Mientras tanto, en una mansión a las afueras de la ciudad, don Ramiro desayunaba en silencio.

Frente a él, Tomás apenas tocaba la comida. El viejo leía los titulares del periódico, pero su mente seguía en aquella cena. Sentía que algo dentro se había resquebrajado. “No vuelvas a ese sitio”, dijo de pronto sin mirarlo. “Es un lugar vulgar.” Tomás lo observó, movió las manos despacio. Ella fue amable. Don Ramiro frunció el seño.

“¿Qué dices ahora?” Tomás repitió las señas con más claridad, con una calma que irritaba al padre. “No empieces con tus gestos”, gruñó. “Habla, usa palabras.” Pero Tomás no podía. años de doctores, terapias, aparato tras aparato. Y todavía su padre insistía en que el silencio era un defecto que debía corregirse.

El viejo dejó el periódico cansado. “Mañana viajamos a la ciudad de México. Tengo reuniones importantes y tú, hijo, vas a aprender a comportarte. No quiero más vergüenzas.” Tomás bajó la cabeza, no por obediencia, sino por tristeza. Esa misma tarde, Renata fue llamada al despacho del gerente del restaurante. “Señorita Cruz”, dijo el hombre evitando mirarla.

El señor Altamirano se quejó formalmente. Renata tragó saliva. Quiere decir que tendrá que dejar el puesto. Lo siento. Son órdenes de arriba. Ella asintió conteniendo el temblor en las manos. Gracias por la oportunidad. Salió del edificio con los ojos brillantes, pero sin una lágrima.

sabía que defender la dignidad tenía precio y lo pagaría sin arrepentirse. Sin embargo, no imaginaba que la historia no había terminado. Esa noche, mientras acomodaba las mantas de alma, escuchó un golpecito en la puerta. Su madre abrió confundida. Era un joven con una chaqueta sencilla y un cuaderno en las manos. Tomás. Renata se quedó inmóvil. Él levantó el cuaderno y escribió. Necesitaba verte.

Quiero aprender. ¿Aprender qué? Preguntó ella desconcertada. Tomás señaló su corazón y luego sus manos. En ese instante algo cambió para ambos. El arrogante heredero del millonario estaba en la puerta de la casa más humilde que había pisado. Y la mesera despedida comprendió que su gesto en el restaurante había sembrado una semilla que ni el orgullo de don Ramiro podría arrancar.

La lluvia volvió a caer silenciosa y bajo ese cielo oscuro comenzaba una historia que ningún dinero podría comprar. Durante varios días, Tomás volvió a aquella pequeña casa al borde de la colonia obrera. Siempre llegaba con el mismo cuaderno, una sonrisa tímida y esa manera de mirar que decía más que cualquier palabra. Renata lo recibía en el patio mientras Alma observaba curiosa desde la ventana, fascinada con aquel visitante silencioso. Cada tarde se sentaban frente a frente.

Renata trazaba las señas con calma y Tomás las repetía, a veces torpe, a veces exacto. Poco a poco el aire entre ellos se llenaba de esa complicidad que no necesita voz. Eso significa gracias, le enseñó ella, moviendo los dedos con suavidad. Tomás repitió el gesto sonriendo. Luego escribió, “Nunca pensé que las manos pudieran hablar tan bonito.” Renata lo leyó y bajó la mirada.

Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo tan simple y tan sincero. Alma se acercó riendo sin sonido y Tomás la saludó con torpeza. Ella le devolvió el saludo con una seña que significaba amigo. Renata sintió que el corazón se le ablandaba.

Ver a su hermana comunicarse con alguien fuera de la familia era como ver abrirse una ventana en un cuarto oscuro. Mientras tanto, en la mansión, don Ramiro comenzaba a notar las ausencias de su hijo. “¿Dónde has estado últimamente?”, le preguntó una noche con el seño fruncido. Tomás levantó una libreta. Clases. Clases. ¿De qué? Tomás dibujó una mano abierta. El viejo comprendió al instante.

Otra vez con eso, con esas señas, su voz retumbó en el comedor. Te pago los mejores doctores, los mejores aparatos y tú prefieres hacer muecas como un niño. Tomás bajó la mirada sin responder, pero dentro de él algo se había encendido. Una rebeldía nueva, la misma que había visto en Renata aquella noche. Pasaron los días. En el barrio, la presencia de Tomás ya no sorprendía tanto.

Los vecinos murmuraban que el rico iba a visitar a la mesera despedida. Renata trataba de no darle importancia, pero por las noches pensaba en lo que estaba ocurriendo. No era un capricho ni una lástima. Era algo que los unía en lo más humano, el derecho a ser escuchados. Una tarde, mientras él practicaba las señas de familia, Renata lo detuvo.

No solo es un gesto explicó, es una promesa. Cuando haces esto, juras cuidar a los tuyos, incluso cuando no puedes hablar. Tomás repitió el movimiento lentamente, con respeto, y en sus ojos había algo que Renata no se atrevía a nombrar. Esa noche, don Ramiro recibió una llamada del gerente del antiguo restaurante.

Señor Altamirano, pensé que debía saberlo. Su hijo ha estado visitando a la empleada despedida varias veces. El viejo se quedó mudo. El vino se le atragantó en la garganta. ¿Qué dijiste? Sí, señor. La muchacha cruz vive en la colonia obrera. El silencio se hizo largo, tenso. Don Ramiro colgó sin responder. Luego miró el retrato de su difunta esposa en la pared y murmuró, “Están destruyendo todo lo que construí.

” Pero el temblor en sus manos lo traicionó. Por primera vez entendió que no era el mundo el que se le escapaba, era su propio hijo. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la colonia obrera. El polvo del camino se levantaba con cada paso del coche negro que se detuvo frente a la casa de los Cruz.

Renata, que estaba barriendo el patio, levantó la vista y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Ramiro Altamirano descendió del vehículo con su bastón de plata y el seño fruncido. Su traje contrastaba con las paredes descascaradas del barrio, como si la soberbia hubiera decidido visitar la humildad. Así que aquí es donde vives”, dijo sin saludar, mirando alrededor con desdén. No esperaba menos.

Renata apretó el palo de la escoba conteniendo el impulso de cerrar la puerta. ¿Qué hace usted aquí, señor? Vengo a poner fin a un error. Su voz sonó como un golpe seco. Mi hijo no volverá. No quiero que lo confundas con tus ilusiones. Desde adentro, Alma observaba asustada. Renata respiró hondo. No tengo ninguna ilusión. Solo le enseñé a comunicarse.

Eso es todo. Comunicarse, repitió el viejo alzando las cejas. Lo estás arrastrando a tu nivel. Él pertenece a otra clase, a otra vida. Renata lo miró fijo. Una vida donde no lo entienden. ¿Dónde le hablan sin escucharlo? Esa es la vida que quiere para él. El silencio los envolvió. El viento movió las cortinas trayendo consigo el olor a pan del vecino. Don Ramiro apretó el bastón con fuerza.

Tú no sabes nada de nuestra familia. Renata dio un paso adelante. Sé que su hijo tiene un corazón noble y que usted nunca se tomó el tiempo de aprender su idioma. Eso no se llama familia, señor. Se llama abandono. El golpe fue más fuerte que cualquier palabra. El viejo dio un paso atrás, sorprendido por la firmeza de aquella mujer que en su mundo no valía nada.

En ese momento se escuchó un sonido de motor. Otro coche se detuvo frente a la casa. Tomás bajó con el cabello revuelto y el cuaderno en la mano. Tomás, rugió el padre. El joven corrió hacia Renata poniéndose frente a ella como un escudo. Levantó las manos y comenzó a gesticular con rapidez. Renata entendió al instante. No hables así con ella.

No la humilles. Don Ramiro lo observaba furioso y perdido. Basta con esas manos gritó agitando el bastón. Habla. Tomás negó con la cabeza. Volvió a mover las manos más despacio para que su padre pudiera leer sus labios. No puedo. No quiero. El viejo se quedó mudo. Renata sintió como algo dentro de él se rompía.

Aunque su rostro seguía endurecido, Tomás sacó una hoja del cuaderno y escribió con tinta firme, “Por primera vez alguien me escucha y no eres tú.” Don Ramiro leyó y el papel tembló entre sus dedos. Por un momento, el bastón pareció pesarle más que el cuerpo. Miró a Renata con una mezcla de rabia y derrota.

“No entiendes lo que haces”, susurró. Estás destruyendo todo lo que he construido. Renata levantó la barbilla. Tal vez solo estoy ayudando a su hijo a construir lo que usted nunca quiso. Su propia voz. El viejo giró lentamente, subió al coche y se marchó sin mirar atrás. Tomás permaneció inmóvil con los ojos húmedos. Renata lo tocó en el hombro.

“No te preocupes”, dijo enseñas. A veces el amor necesita distancia para entenderse. Y mientras el coche desaparecía por la calle estrecha, don Ramiro por dentro sentía por primera vez el peso del silencio, uno que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Los días siguientes fueron una larga herida abierta para don Ramiro.

En su oficina de la torre de cristal, el murmullo de los empleados cambiaba cuando él pasaba. Sabían del escándalo. Alguien había grabado el momento en que humilló a la mesera. El video corría por las redes con un título brutal. El millonario que no sabe escuchar. Intentó ignorarlo. Intentó convencer a sus socios de que todo era un malentendido, pero las miradas ya no eran las mismas.

Los contratos se enfriaban, las reuniones se posponían y cada llamada traía un tono cortante que antes nunca había escuchado. Por las noches vagaba por la mansión vacía con un vaso de whisky en la mano. A veces se detenía frente a la habitación de su hijo, aún cerrada. Dentro el escritorio vacío, el cuaderno ausente.

Sobre la mesa el viejo aparato auditivo que Tomás había dejado antes de marcharse. Don Ramiro lo tomó entre los dedos, lo giró una y otra vez intentando entender cómo algo tan pequeño podía significar tanto. En su cabeza resonaban las palabras de Renata. Eso no se llama familia, se llama abandono. Mientras tanto, en la colonia obrera la vida seguía.

Renata trabajaba ahora en una pequeña fonda, sirviendo desayunos a los obreros del barrio. El lugar era modesto, pero el ambiente cálido. Cada mañana, Alma la ayudaba a colocar los manteles, moviendo las manos con rapidez y entusiasmo. “Te está quedando bonito el local”, le decía con señas.

Renata sonreía, no ganaba mucho, pero al menos el trabajo era suyo y la paz también. Tomás la visitaba algunas tardes, siempre discreto. Se sentaban en una mesa del fondo practicando nuevas señas mientras los clientes iban y venían. A veces Renata notaba la tristeza en su mirada. ¿Extrañas tu casa? Le preguntaba en señas.

Él respondía, “No a la casa, a mi padre antes de ser quién es. Renata no insistía. Sabía que el perdón necesita silencio. Una noche, Tomás apareció sin avisar con el rostro pálido. Traía un periódico doblado bajo el brazo. En la portada, el nombre de don Ramiro aparecía junto a una noticia sobre fraudes fiscales y pérdida de contratos.

¿Lo sabías?, preguntó ella con las manos. Tomás negó con el seño fruncido. Él está solo añadió luego, casi con culpa. Renata le tocó el hombro. A veces la soledad es la única forma en que la vida nos obliga a escuchar. Esa misma noche, don Ramiro estaba sentado frente a la ventana de su despacho, viendo como las luces de la ciudad titilaban como brasas.

Sobre su escritorio, el retrato de su esposa y una hoja en blanco. Tomó la pluma, pero no sabía por dónde empezar. Por primera vez no tenía a quien darle órdenes. Solo deseaba decir algo que su hijo pudiera entender, pero no sabía cómo. Cerró los ojos y en su mente volvió la imagen de las manos de Renata moviéndose con gracia, como si el aire tuviera voz.

Se sorprendió al intentar imitarlas. Torpe, inseguro, pero con una intención honesta. Gracias. No sabía si lo hacía bien, pero lo sintió. El silencio del despacho se volvió menos hostil. Por primera vez, el millonario entendió que el poder no se mide en palabras, sino en la capacidad de mirar a los ojos de quien no puede responderte y aún así comprenderlo.

Y aunque no lo supiera, ese gesto sería el primer paso hacia su redención. El amanecer sobre Guadalajara tenía un tono distinto aquel día. No era solo la luz, era la sensación de un hombre que despertaba después de muchos años dormido. Don Ramiro se miró al espejo y apenas se reconoció. El traje seguía impecable, el bastón seguía a su lado, pero los ojos ya no tenían el brillo del que manda. En el escritorio, el teléfono sonó por enésima vez.

“¿Va a responder, señor?”, preguntó su asistente. “No”, dijo con voz seca. “Hoy tengo otra cosa que hacer. Tomó el coche él mismo sin chóer y condujo por las calles estrechas que había jurado no volver a pisar. El mismo barrio donde había humillado, donde había perdido algo más que prestigio. Cada esquina le devolvía ecos de su arrogancia.

Renata estaba abriendo la pequeña fonda que había levantado con esfuerzo. Su hermana acomodaba los vasos cuando un automóvil negro se detuvo frente al local. Renata susurró Alma en señas. Es él. Don Ramiro descendió del vehículo lentamente. La gente en la calle lo observó con curiosidad. El viejo poderoso fuera de su mundo.

En un barrio donde el lujo no servía de escudo. Renata sintió una mezcla de rabia y compasión. No sabía si cerrar la puerta o dejarlo hablar. Él se quitó el sombrero y bajó la mirada. Vine a pedir disculpas. La frase sonó torpe pero verdadera. Renata permaneció en silencio con los brazos cruzados. No lo hago por mí, continuó.

Lo hago por mi hijo. No sé cómo acercarme a él. No sé cómo entenderlo. Alma que escuchaba detrás del mostrador movió las manos suavemente. Enséñale, dijo a su hermana. Renata respiró hondo. No es fácil, señor. Aprender un idioma que se habla con el alma no se logra en un día. Lo sé”, admitió él, “Pero estoy dispuesto a intentarlo.

” Tomás apareció en ese momento entrando por la puerta lateral. Había oído el ruido del coche y corrió desde la esquina. Al verlo, don Ramiro se quedó quieto sin saber qué decir. El muchacho se detuvo frente a él expectante. Renata miró a ambos, luego levantó las manos despacio y formó una seña clara. Perdón.

Don Ramiro intentó repetir el gesto torpe pero con respeto. Tomás lo observó sorprendido. Renata habló despacio traduciendo, “Dice que lo siente.” Los ojos de Tomás se humedecieron. Dio un paso al frente y abrazó a su padre sin esperar respuesta. El bastón cayó al suelo.

Renata sintió que el aire se volvía más ligero, como si el barrio entero respirara junto a ellos. Don Ramiro, con voz entrecortada, murmuró, “He pasado la vida hablando y nunca supe escuchar. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un silencio lleno de presencia, de reconciliación. Renata los miró a ambos, sabiendo que esa escena era más poderosa que cualquier disculpa pública. El viejo la miró con gratitud.

Gracias por devolverme a mi hijo”, dijo. “No puedo pagarle lo que ha hecho.” Renata sonrió con serenidad. No tiene que pagarme nada. Solo no vuelva a olvidar lo que aprendió hoy. Él asintió humillado, pero libre por primera vez. Al salir del local, se volvió hacia ella una última vez.

“¿Podría venir a casa algún día?”, preguntó para enseñarme a hablar con las manos. Renata dudó un instante, luego asintió. Por Tomás, sí. Mientras el coche se alejaba, Alma se acercó y tomó la mano de su hermana. ¿Estás bien?, preguntó en señas. Renata la abrazó. Sí. Hoy alguien aprendió a escuchar. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes y por primera vez en mucho tiempo el mundo de don Ramiro ya no se sostenía en el orgullo, sino en el silencio que une.

El salón principal de la mansión Altamirano ya no parecía el mismo. Las cortinas pesadas habían sido retiradas y la luz del mediodía entraba libre bañando el mármol con un brillo cálido. En el centro, una mesa despejada y tres sillas, una para don Ramiro, otra para Tomás y otra para Renata, que había aceptado volver, pero no como empleada, sino como maestra.

El primer día fue tenso. Don Ramiro apenas podía mover los dedos con precisión. Cada gesto le salía torpe, forzado, como si la soberbia aún le pesara en las manos. Paciencia, le dijo Renata con calma. Este idioma no se aprende con prisa. El viejo asintió concentrado. Su respiración era profunda y la vergüenza evidente.

Tomás observaba en silencio. Había una ternura nueva en su mirada. No era el hijo sumiso de antes. Era un joven que por fin veía a su padre intentar alcanzarlo en su mundo. Renata le mostró las señas básicas, las que él nunca había querido aprender. Padre, hijo, escuchar, amor. Las repitió despacio guiándolo. Don Ramiro se detuvo en la última.

¿Y esta? Preguntó moviendo los dedos sin soltura. Esa respondió Renata. No se traduce. Solo se siente la frase quedó flotando en el aire. Tomás hizo la seña con una suavidad que lo conmovió. Su padre lo imitó y aunque el gesto no fue perfecto, ambos se miraron con lágrimas contenidas.

En las semanas siguientes, las lecciones se convirtieron en un ritual silencioso. A veces Renata traía a Alma y la niña llenaba el salón con su risa muda, corrigiendo a don Ramiro con la dulzura de quien enseña sin juzgar. El viejo por primera vez sonreía sin fingir. Una tarde, mientras practicaban, él se detuvo y miró a Renata con honestidad. Nunca imaginé que aprender algo tan simple pudiera doler tanto.

No duele aprender, respondió ella. Duele entender todo lo que no quisimos ver. Tomás escribió en su cuaderno y lo empujó hacia su padre. Ahora sí me escuchas. Don Ramiro lo leyó y se quedó en silencio largo rato. Luego levantó las manos despacio y respondió con señas. Siempre quise hacerlo, solo que no sabía cómo.

Renata apartó la mirada emocionada. Había visto redenciones antes, pero nunca una tan pura. En ese momento sonó la puerta. era el gerente del antiguo restaurante donde todo había empezado. Traía un sobre en la mano. Señorita Cruz, dijo incómodo. El nuevo dueño quiere ofrecerle trabajo. Dice que su historia inspiró a la gente.

Renata sonrió. Agradezca la oferta, pero ya tengo mi lugar aquí, dijo mirando a Tomás y a su hermana. Con mi gente, con mi familia. Don Ramiro levantó la vista. ¿Puedo decir algo? Claro. Nunca pensé que una mujer como usted pudiera enseñarme tanto. Y créame, no me refiero a las señas. Ella sonrió con gratitud.

No me debía una disculpa, don Ramiro. Se la debía a su hijo y a usted mismo. El viejo asintió emocionado. Las manos ya no le temblaban como antes. Tomás le tomó el brazo con ternura y movió las manos lentamente. Orgullo. Don Ramiro repitió el gesto sonriendo.

Por primera vez el apellido Altamirano no pesaba como una herencia de poder, sino como un lazo reparado. El aparato que Tomás había dejado en la mesa seguía allí, pero ya no lo necesitaba. El verdadero sonido ahora era el de las manos moviéndose al compás del perdón. Y Renata, al verlos juntos, comprendió que la humildad también tiene su propio idioma y que ella había sido solo el puente.

El sol caía lento sobre Guadalajara pintando el cielo de naranja. En el jardín de la casa Altamirano los sonidos eran otros, risas contenidas, hojas moviéndose, el roce de las manos que aprendían a hablar. Renata enseñaba a don Ramiro una nueva seña y Tomás, paciente, le corregía con ternura. El viejo ya no parecía el mismo hombre que había entrado furioso a aquel restaurante semanas atrás.

La rigidez se había ido. En su lugar quedaba una serenidad que solo da el perdón. Renata movió las manos con suavidad. Esperanza. Don Ramiro repitió algo torpe. Así, así, respondió ella sonriendo. Significa que todo puede volver a empezar. Tomás observó la escena, los ojos brillantes, se acercó y unió sus manos con las de su padre, repitiendo juntos la seña de familia. Renata los miró sin decir nada.

No hacía falta. Había algo sagrado en aquel gesto simple, un pacto invisible entre tres almas que habían aprendido a escucharse. El viejo rompió el silencio con una voz que apenas temblaba. Nunca creí que la vida pudiera darme una segunda oportunidad y vino en forma de silencio. Renata lo escuchó en calma, sin lágrimas.

El viento soplaba entre los árboles y Alma jugaba cerca, moviendo las manos como mariposas de luz. Don Ramiro la observó y algo dentro de él se ablandó. “Tu hermana tiene la mirada de un milagro”, dijo. Renata sonrió. No es un milagro, señor. Es solo alguien que nunca dejó de creer en la bondad. El viejo bajó la cabeza conmovido. “Gracias”, murmuró por todo.

Ella asintió. “No me dé las gracias. Déjelas en el aire. El silencio sabrá guardarlas.” Tomás escribió en su cuaderno y lo puso sobre la mesa. Este idioma salvó mi corazón. Don Ramiro leyó la frase despacio, luego levantó la mirada hacia Renata y respondió con señas, “Y el mío también.” Por un momento nadie habló.

Las últimas luces del día cruzaron el jardín como un velo dorado y una sensación de paz llenó el aire. Don Ramiro se levantó lentamente y miró hacia la casa. Cuando todo esto empezó, pensé que iba a perderlo todo.” dijo con voz baja. “Pero ahora entiendo que solo estaba ganando lo que había olvidado.” Renata lo observó con ternura. “A veces, señor, no perdemos cosas, solo dejamos de verlas.” Usted volvió a mirar.

El viejo asintió y una lágrima contenida por años de orgullo se deslizó por su mejilla. Tomás la limpió con sus dedos sin palabras. La noche cayó despacio. Alma encendió una pequeña lámpara sobre la mesa y su luz temblorosa iluminó los rostros de los cuatro. Don Ramiro levantó las manos con lentitud y preguntó, “¿Así se dice, familia?” Renata asintió. Así se dice.

Entonces, susurró él. Esos somos. El viento nocturno sopló entre los árboles. Las luces de la casa brillaban suaves, como si el universo entero quisiera celebrar aquella redención silenciosa. Y por primera vez en su vida, don Ramiro Altamirano entendió que el verdadero poder no se mide en fortunas, sino en el valor de arrodillarse ante la humildad y llamar la enseñanza.

A veces la vida nos obliga a perderlo todo para escuchar lo que de verdad importa. Don Ramiro creyó que el dinero y el apellido bastaban para construir respeto, hasta que una mesera sencilla y un hijo que vivía en silencio le enseñaron que el amor se expresa en gestos, no en palabras. Renata no solo cambió el destino de una familia, cambió la forma en que un hombre entendía el mundo y en su humildad mostró que la verdadera riqueza está en quien escucha con el alma.

Porque el silencio cuando nace del amor puede decirlo todo.

News

Mi Hijo Me Mandó A Vivir A La Azotea… No Imaginó Lo Que Encontré En El Último Cajón De Mi Esposo

Mi nombre es Rosario Gutiérrez, tengo 72 años y toda mi vida la dediqué a formar una familia Nachi en…

Gasté US$ 19.000 En La Boda De Mi Hijo — Lo Que Hizo Después Te Va a Impactar…

Gasté $19,000 en la boda de mi hijo. Pagué cada centavo de esa fiesta y en plena recepción él tomó…

Mi Hijo Me Prohibió Ir Al Viaje Familiar. Me Reí Cuando El Piloto Dijo: “Bienvenida a Bordo, Señora”

Esta viaje es solo para la familia”, me dijo Orlando con esa frialdad que me helaba la sangre. Yo estaba…

¡No deberías haber venido, te invitamos por lástima!” — me dijo mi nuera en su boda con mi hijo…

No deberías haber venido. Te invitamos por lástima”, me dijo mi nuera en su boda con mi hijo. Yo solo…

Esposo Me Acusa De Infiel Con Cinturón. 😠 Proyecté En Tv El Acto Íntimo De Su Suegra Y Cuñado. 📺🤫.

La noche más sagrada del año, la nochebuena. Mientras toda la familia se reunía alrededor de la mesa festiva, el…

Me DESPRECIARON en la RECEPCIÓN pero en 4 MINUTOS los hice TEMBLAR a todos | Historias Con Valores

Me dejaron esperando afuera sin saber que en 4 minutos los despediría a todos. Así comienza esta historia que te…

End of content

No more pages to load