La Iglesia de San Francisco de Asís en Ciudad de México llevaba más de dos siglos siendo testigo de la fe del pueblo mexicano. Construida durante la época colonial, sus paredes de cantera rosa guardaban secretos que nadie había logrado descubrir hasta aquel caluroso verano de 1950. Don Ernesto Guzmán, maestro albañil de 60 años, dirigía las obras de restauración del altar mayor.

El obispo había ordenado una remodelación completa tras los daños causados por un pequeño terremoto meses atrás. Cuidado con esa viga, Toño. Si se cae, nos quedamos sin trabajo y sin cabeza, gritó Ernesto mientras observaba a su equipo trabajar en el desmontaje del altar. Toño, su hijo de 25 años junto a Pedro y Manuel, formaban el equipo que llevaba tres generaciones restaurando iglesias por todo el país.

El altar barroco, recargado de pan de oro y ángeles querubines, ocultaba una estructura más antigua que debían retirar con sumo cuidado. Fue entonces cuando el cincel de Pedro golpeó una superficie hueca en lugar del sólido mármol que esperaban encontrar.

“Don Ernesto, aquí hay algo raro”, dijo Pedro limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo gastado. Suena como si hubiera un hueco detrás. Ernesto se acercó con la experiencia de quien ha descubierto criptas ocultas en otras iglesias. Sigan con cuidado. Esta iglesia es más antigua de lo que pensamos. Después de una hora de trabajo meticuloso, la pared falsa cedió, revelando un pequeño compartimento.

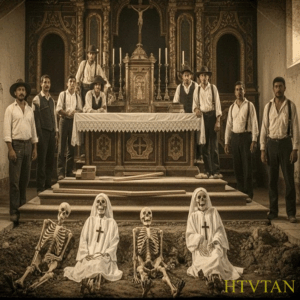

El polvo acumulado de décadas formó una nube que los hizo toser. Cuando se disipó, la luz de las lámparas iluminó algo que heló la sangre de los cuatro hombres. Tres esqueletos de tamaño reducido, vestidos con deteriorados trajes blancos de primera comunión. Ycían sentados en pequeñas sillas de madera.

Sus cráneos, inclinados como si estuvieran observando a los intrusos, conservaban mechones de cabello adheridos. Los vestidos, amarillentos por el tiempo, pero reconocibles, tenían bordados de cruces y cálices. Pequeños rosarios de madera se entrelazaban entre los huesos de sus manos. “Madre santa”, murmuró Ernesto, persignándose instintivamente. “Son niños.” Toño retrocedió chocando contra las herramientas. El estrépito resonó en la iglesia vacía como un grito de alarma.

Hay que avisar al padre domingo”, dijo Ernesto recuperando la compostura. “Nadie toque nada. Pedro, el más joven del grupo y recién llegado de Oaxaca, no podía apartar la mirada de los esqueletos. ¿Por qué los enterrarían aquí y no en el cementerio?” Manuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, susurró: “Mi abuela contaba que durante la guerra cristera escondían a los niños en las iglesias para protegerlos.

Tal vez no especulemos, cortó Ernesto. El padre Domingo sabrá qué hacer. Mientras Pedro salía en busca del sacerdote, Ernesto notó algo más en el compartimento. Un pequeño libro de cuero casi desintegrado por la humedad y el tiempo. Al acercarse para examinarlo, creyó escuchar un suave susurro proveniente de los esqueletos.

se giró bruscamente, pero todo estaba en silencio. “¿Escucharon eso?”, preguntó. Toño y Manuel negaron con la cabeza, pero sus rostros pálidos delataban que quizás también habían percibido algo. El padre Domingo llegó apresurado, su sotana negra ondeando tras él. Al ver el descubrimiento, su rostro envejecido palideció aún más.

Dios mío”, murmuró y ordenó que cerraran la iglesia inmediatamente. Aquella noche ninguno de los obreros pudo conciliar el sueño. Ernesto, en su pequeña casa del barrio de Coyoacán, despertó sobresaltado a las 3 de la madrugada. Había soñado con tres niños de rostros borrosos que le susurraban en un idioma incomprensible. Lo que ninguno sabía es que aquel descubrimiento apenas era el principio de una historia que la Ciudad de México había intentado olvidar durante décadas.

El padre Domingo Álvarez llevaba 30 años como párroco de San Francisco de Asís. A sus años creía haberlo visto todo, pero el hallazgo bajo el altar había perturbado su fe. Sentado en su despacho, examinaba con manos temblorosas el deteriorado libro de cuero encontrado junto a los esqueletos. Era un diario.

Las páginas, frágiles como hojas secas, contenían una caligrafía elegante, pero apresurada. Estaba fechado en 1927, durante lo más crudo de la guerra cristera. 2 de febrero de 1927. Hoy recibimos a tres nuevos niños en nuestro refugio secreto, Magdalena, Sebastián y Tomás. Sus padres fueron ejecutados ayer por poseer imágenes religiosas, que Dios acoja sus almas.

El padre Domingo pasó la página con cuidado extremo. 10 de febrero. Los soldados han intensificado los registros. Demo que pronto descubran el pasadizo. Los niños están asustados, pero mantienen una fe inquebrantable. Sebastián, con solo 8 años me ha dicho hoy que ha visto a la Virgen en sueños, prometiéndole que pronto estarán a salvo.

A medida que avanzaba en la lectura, el diario revelaba la historia de un joven sacerdote, el padre Gabriel Montero, que había habilitado un escondite bajo el altar para proteger a niños huérfanos durante la persecución religiosa. El último registro databa del 25 de mayo de 1927. Los soldados están en la puerta. Hemos sellado el pasadizo con los niños dentro.

Tienen provisiones para tres días, tiempo suficiente para que pase el peligro y podamos rescatarlos. Que Dios nos proteja. El padre Domingo cerró el diario sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que nadie había regresado para rescatar a los pequeños. Esa misma mañana decidió contactar al historiador Héctor Zavaleta, especialista en la guerra cristera y profesor en la UNAM.

Sin revelar todos los detalles, le pidió que viniera a la iglesia urgentemente. Zabaleta llegó al mediodía. Un hombre delgado con gafas gruesas y un maletín gastado. Su entusiasmo inicial por examinar un documento histórico se desvaneció al conocer la verdadera naturaleza del hallazgo.

“Esto no es solo un descubrimiento histórico, padre”, dijo después de examinar el diario y observar los restos. Es un crimen no registrado de la guerra cristera. ¿Qué sugiere que hagamos? Preguntó el sacerdote. Lo correcto sería notificar a las autoridades, realizar un entierro digno y documentar este episodio para la historia, respondió Zabaleta. Pero antes me gustaría investigar más sobre estos niños y el padre Gabriel.

Mientras conversaban, Ernesto y su equipo esperaban instrucciones en la nave principal de la iglesia. Pedro se había negado a regresar, alegando que durante la noche había soñado con los tres niños parados al pie de su cama. Nos miraban fijamente, don Ernesto, había dicho por teléfono esa mañana, y luego me dijeron que les ayudáramos a encontrar justicia.

Ernesto había descartado la historia como una simple pesadilla, pero no podía negar que él también se sentía observado desde el descubrimiento. Esa tarde, mientras Zabaleta copiaba cuidadosamente el contenido del diario, Toño trabajaba en asegurar la estructura del altar. De repente, un grito ahogado alertó a todos.

Toño estaba pálido señalando hacia el compartimento abierto. Las manos, las manos de los esqueletos han cambiado de posición. Balbuceó el padre. Domingo y Zabaleta se acercaron. Efectivamente, las manos de los tres esqueletos que antes sostenían rosarios, ahora parecían señalar hacia la pared norte de la iglesia. Debe ser un efecto del movimiento al trabajar cerca.

racionalizó Zabaleta, aunque su voz delataba incertidumbre. “Yo no toc, se lo juro por mi madre”, afirmó Toño, persignándose repetidamente. Esa noche el padre Domingo decidió quedarse en la iglesia para rezar por las almas de los niños. A la luz de los sirios, arrodillado frente al altar mayor, sintió una presencia a sus espaldas.

Al girarse, el templo estaba vacío, pero podría haber jurado escuchar el suave eco de una canción infantil desvaneciéndose entre las columnas. En sus casas, Ernesto, Toño y Manuel despertaron simultáneamente a las 3 de la madrugada, bañados en sudor frío, con la misma imagen grabada en sus mentes, tres niños señalando una pared en la iglesia, sus bocas abiertas en un grito silencioso.

Héctor Zavaleta pasó tres días sumergido en los archivos históricos de la ciudad. Como historiador buscaba hechos, no fantasmas. Pero lo que descubrió le hizo cuestionar sus certezas. El padre Gabriel Montero había existido realmente un joven sacerdote de 30 años conocido por su labor con huérfanos durante la persecución religiosa.

Según los registros oficiales, había muerto el 27 de mayo de 1927, ejecutado por tropas federales. También encontró menciones a los tres niños. Magdalena Soto, 9 años. Sebastián Correa, 8 años y Tomás Ibarra, 7 años, registrados como desaparecidos en junio de 1927. Sus padres habían sido ejecutados por posesión de imágenes religiosas, tal como mencionaba el diario.

Pero lo más perturbador fue un plano antiguo de la Iglesia que mostraba algo que el plano moderno no incluía. una cripta bajo la pared norte, exactamente donde los esqueletos parecían señalar. Mientras tanto, los fenómenos inexplicables continuaban. El padre Domingo había comenzado a escuchar cantos infantiles en la iglesia vacía.

Ernesto y sus hombres reportaban herramientas que cambiaban de lugar y temperaturas gélidas cerca del altar, incluso en las horas más calurosas del día. Manuel, el más supersticioso del grupo, había traído a su abuela doña Consuelo, una anciana de 85 años, conocedora de las tradiciones antiguas. Después de entrar en la iglesia, la mujer se había negado a acercarse al altar.

“Los niños están inquietos”, había dicho con voz temblorosa. ¿Quieren que encuentren algo más? Ese mismo día, Zabaleta regresó con sus hallazgos y el plano antiguo. El padre Domingo convocó a todos en la iglesia después del cierre. Según este plano, explicó Zabaleta extendiendo el documento amarillento sobre una mesa. Existe una cripta bajo la pared norte.

La entrada debería estar, miró el plano y luego hacia la pared, detrás de ese confesionario. Ernesto y Toño movieron el pesado mueble de madera. Efectivamente, apareció una pequeña puerta sellada con cemento y piedras. Trabajaron durante una hora hasta abrirla, revelando unos estrechos escalones que descendían a la oscuridad.

Yo iré primero, se ofreció Zabaleta encendiendo una potente linterna. El padre Domingo, Ernesto y Toño lo siguieron. Manuel prefirió quedarse arriba vigilando la entrada. La cripta era un espacio rectangular de unos 30 m². El azterna reveló paredes cubiertas de MO y varios nichos vacíos destinados a enterramientos. Pero lo que captó la atención de todos fue una mesa de piedra en el centro sobre la que reposaba un cofre metálico oxidado.

“Parece que lleva aquí más de 20 años”, murmuró baleta acercándose. Al abrir el cofre encontraron varios objetos, un crucifijo de plata, documentos oficiales de la iglesia y lo más importante, una carta sellada dirigida a quien encuentre a los niños. Con manos temblorosas, el padre Domingo rompió el sello y comenzó a leer en voz alta.

Si estás leyendo esto, significa que has encontrado los restos de Magdalena, Sebastián y Tomás. También significa que he fallado en mi promesa de regresar por ellos. Mi nombre es Gabriel Montero y cuando escribo estas líneas me preparo para enfrentar a los soldados que han rodeado la iglesia. He escondido a los niños en un compartimento secreto bajo el altar, pero antes de sellarlo les he prometido regresar en tres días.

Les he dejado agua, comida y les he asegurado que estarían a salvo. Si no he vuelto, es porque he sido capturado o asesinado. En ese caso, ruego a quien lea esto que complete mi misión. Los soldados no solo buscan religiosos, sino también un cargamento de oro destinado a financiar la resistencia cristera.

Este tesoro está escondido donde nadie pensaría buscarlo, bajo el suelo de la cripta, exactamente donde tres losas forman la figura de una cruz. Este oro debe ser utilizado para ayudar a los huérfanos de esta guerra impía. Es mi último deseo y mi penitencia por haber fallado a esos tres ángeles inocentes.

La carta terminaba con la firma del padre Gabriel y la fecha, 25 de mayo de 1927, un silencio sepulcral invadió la cripta. Fue entonces cuando la temperatura descendió bruscamente. Los cuatro hombres podían ver su aliento condensarse en el aire. La linterna de Zabaleta parpadeó tres veces antes de apagarse por completo.

En la oscuridad absoluta escucharon con claridad tres voces infantiles cantando una antigua oración. Luego, una luz tenue comenzó a emanar del suelo, iluminando precisamente tres losas que efectivamente formaban una cruz. Dios mío”, susurró el padre Domingo aferrándose a su crucifijo. La luz se intensificó por un instante y luego se desvaneció.

Cuando Zabaleta logró encender nuevamente su linterna, todos vieron que las losas señaladas estaban ligeramente hundidas, como invitándoles a moverlas. Arriba. Manuel escuchó los gritos ahogados y se asomó por la entrada. ¿Están bien? Acabo de ver tres niños vestidos de blanco cruzar la iglesia hacia el altar esa noche. La verdad oculta durante 23 años estaba a punto de ser revelada, pero ninguno de los presentes podía imaginar el precio que tendrían que pagar por desenterrarla.

El amanecer del quinto día, tras el descubrimiento, encontró al equipo en la cripta trabajando en silencio. Habían decidido esperar la luz del día para continuar, pero ninguno había logrado conciliar el sueño. Las tres losas señaladas por aquella extraña luminiscencia resultaron extremadamente pesadas, requiriendo el esfuerzo combinado de todos para moverlas.

Con cuidado”, advirtió Ernesto mientras la última losa cedía, revelando un hueco profundo en el suelo de la cripta. Zabaleta dirigió el as de su linterna hacia el interior. Un reflejo dorado les devolvió la luz, cegándolos momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, contemplaron asombrados el contenido.

Tres cajas de madera labrada, cada una del tamaño de un pequeño baúl, rebosantes de monedas de oro, cadenas y cálices ornamentados. El tesoro de los cristeros, murmuró Zabaleta, confirmando lo que la carta del padre Gabriel había revelado. Debía financiar la resistencia en todo el país. El padre Domingo tomó uno de los cálices examinando los grabados.

Esto pertenecía a la catedral metropolitana. Debieron ocultarlo para evitar que fuera confiscado. Toño, fascinado por el brillo del oro, extendió su mano hacia una de las monedas, pero Manuel lo detuvo. No lo toques dijo con voz grave. No es nuestro. Manuel tiene razón, intervino el padre Domingo.

Este tesoro tiene un propósito, según la carta del padre Gabriel. Mientras discutían el destino del hallazgo, un ruido en la escalera lo sobresaltó. Pedro, que había estado ausente desde el primer día, apareció en la entrada de la cripta. Su rostro demacrado y ojeroso delataba que no había dormido en días.

“Vinieron a mi casa”, dijo con voz entrecortada. Los tres niños me dijeron que tenía que venir hoy. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia sobre ellos. Subieron apresuradamente para encontrar a doña Consuelo en la nave principal, encendiendo veladoras frente al altar donde habían encontrado los esqueletos.

“Los niños me hablaron en sueños”, explicó la anciana sin apartar la mirada de las velas. Hoy se cumplen 23 años exactos de su muerte. Debemos darles descanso. El padre Domingo consultó el calendario. Efectivamente, era 28 de mayo de 1950, 23 años después de que el padre Gabriel fuera ejecutado y los niños olvidados en su escondite. Hay algo más, añadió doña Consuelo.

Me dijeron que el hombre que los traicionó sigue vivo y viene hoy a la iglesia. Un escalofrío recorrió la espina de todos los presentes. Zabaleta, siempre racional, intentó mantener la calma. Traición. La carta no mencionaba ninguna traición porque el padre Gabriel nunca lo supo respondió la anciana. Alguien reveló a los soldados el escondite de los niños, pero llegaron antes de que pudieran encontrarlos.

En ese momento, la puerta principal de la iglesia se abrió. Un anciano de aspecto distinguido, apoyado en un bastón de ébano con empuñadura de plata, entró cojeando. Su traje negro impecable contrastaba con su cabello blanco perfectamente peinado. Sus ojos, agudos como los de un halcón, recorrieron el templo hasta fijarse en el grupo. “Buenos días”, dijo con voz profunda.

“Soy Rodrigo Mendoza, benefactor de esta parroquia. Me informaron que están realizando trabajos de restauración. El padre Domingo se adelantó para saludarlo. Don Rodrigo, no esperábamos su visita. Siempre vengo el 28 de mayo respondió el anciano con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Una vieja costumbre.

Doña Consuelo, al escucharlo, dejó caer la veladora que sostenía. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y terror. Es él, susurró tan bajo que solo Manuel pudo escucharla. El traidor. Mientras el padre Domingo conducía a don Rodrigo hacia el altar para mostrarle los avances, un viento inexplicable recorrió la iglesia apagando todas las velas, excepto las tres que doña Consuelo había encendido.

La temperatura descendió bruscamente. Don Rodrigo se detuvo en seco al ver el compartimento abierto donde habían encontrado los esqueletos. Su rostro palideció. ¿Qué es eso? preguntó con voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder. Las tres velas se elevaron simultáneamente en el aire, flotando hasta posicionarse frente al rostro del anciano.

Este retrocedió horrorizado, tropezando con su bastón. “Aléjenlos de mí!”, gritó, revelando un terror que contradecía su aparente desconocimiento. En ese instante, los tres esqueletos infantiles aparecieron al pie del altar, visibles para todos los presentes. Sus vestidos blancos de primera comunión resplandecían con una luz sobrenatural, y sus cuencas vacías parecían mirar directamente a don Rodrigo.

Tú nos dejaste morir”, dijeron tres voces infantiles al unísono resonando en toda la iglesia. Por el oro, don Rodrigo cayó de rodillas, su fachada de dignidad completamente desmoronada. “Perdón”, gritó. “Era joven y estúpido. El capitán Vega me ofreció una parte si revelaba dónde estaba el tesoro. Pero no pudiste encontrarlo.” Continuaron las voces.

y nos dejaste morir lentamente en la oscuridad, llamando a un padre que nunca regresaría porque tú lo entregaste. La revelación cayó como un rayo sobre los presentes. Zabaleta, recordando sus investigaciones, hizo la conexión. Rodrigo Mendoza, asistente del padre Gabriel en 1927, murmuró, “Los registros mencionan que fue el único superviviente cuando arrestaron al sacerdote.

Don Rodrigo, ahora sollozando incontrolablemente, confesó entre lágrimas cómo había traicionado al padre Gabriel, revelando su escondite a los soldados a cambio de inmunidad y una parte del tesoro que nunca encontraron. desconocía la existencia de los niños ocultos bajo el altar o quizás lo había olvidado convenientemente.

“He vivido con esta culpa durante 23 años”, gimió. “Cada 28 de mayo vengo aquí atormentado por pesadillas. Los esqueletos avanzaron lentamente hacia él. Don Rodrigo, presa del pánico, sufrió un infarto fulminante antes de que pudieran alcanzarlo. Su cuerpo se desplomó frente al altar, su bastón rodando hasta detenerse a los pies de los pequeños esqueletos.

En medio del caos, nadie notó que las tres figuras infantiles habían desaparecido. Los esqueletos volvían a estar en su compartimento. Sus manos, ahora entrelazadas pacíficamente. El cuerpo de don Rodrigo Mendoza yacía frente al altar, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. El padre Domingo se arrodilló a su lado buscando un pulso que sabía que no encontraría. mientras recitaba los últimos ritos casi mecánicamente.

“Está muerto”, confirmó finalmente persignándose. El silencio que siguió fue roto por el llanto nervioso de Pedro, quien se había acurrucado contra una columna temblando incontrolablemente. “Lo mataron ellos”, balbuceaba, “Los niños lo mataron. Zabaleta, siempre el académico, intentaba procesar racionalmente lo sucedido.

Sufrió un infarto por el shock y el miedo. Es explicable desde la ciencia. La ciencia no explica esqueletos que caminan ni voces de niños muertos hace 23 años, respondió Ernesto con voz grave. Yo sé lo que vi. Doña Consuelo, sorprendentemente calmada, se acercó al compartimento donde los esqueletos habían vuelto a su posición original.

“Han obtenido justicia”, dijo simplemente. “Ahora pueden descansar. Debemos llamar a la policía”, intervino Toño, el más joven y pragmático del grupo. “Un hombre ha muerto.” El padre Domingo asintió. Toño tiene razón, pero dudó mirando hacia el compartimento de los esqueletos y luego hacia la entrada de la cripta dondecía el tesoro.

¿Cómo explicamos todo esto? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo explicar a las autoridades lo ocurrido sin que los tomaran por locos o peor aún por asesinos? Fue Manuel quien rompió el silencio con una propuesta, la verdad a medias. Don Rodrigo vino a supervisar las obras.

Tuvo un infarto al ver los restos humanos que encontramos accidentalmente. Todo lo demás hizo un gesto vago. Queda entre nosotros y Dios. El padre Domingo contempló la idea debatiéndose entre su deber moral y la imposibilidad de explicar eventos sobrenaturales a autoridades escépticas.

Y el tesoro, añadió Zavaleta, “¿Qué hacemos con él? Cumplir la voluntad del padre Gabriel, respondió el sacerdote con firmeza, destinarlo a los huérfanos como él deseaba. La decisión fue unánime. Llamarían a la policía con la versión simplificada de los hechos. Mientras esperaban, Ernesto y sus hombres sellaron nuevamente la entrada a la cripta, ocultando momentáneamente el tesoro hasta poder disponer de él adecuadamente. La investigación policial fue sorprendentemente breve.

El inspector Ramírez, un hombre cansado con 20 años de servicio, apenas mostró interés en los esqueletos infantiles. Entiros coloniales, dijo con desdén. Esta ciudad está construida sobre muertos. En cuanto a Mendoza, su corazón falló. Tenía 72 años y antecedentes cardíacos según su identificación médica. Caso cerrado.

Tras el papeleo necesario, el cuerpo de don Rodrigo fue trasladado a la morgue. Su muerte apareció en los periódicos del día siguiente como una nota breve. Prominente empresario, fallece durante visita a iglesia histórica. Lo que los periódicos no mencionaron fue el testamento que se encontró entre sus documentos personales. Don Rodrigo, atormentado por su culpa durante décadas, había legado toda su fortuna a obras de caridad para niños huérfanos, como si hubiera presentido que su juicio final estaba cerca.

Una semana después, el padre Domingo ofició una misa especial a Puerta Cerrada. Solo asistieron Zabaleta Ernesto y sus hombres y doña Consuelo. El propósito dar cristiana sepultura a Magdalena, Sebastián y Tomás. habían preparado tres pequeños ataúdes blancos, dignos de los niños, que nunca tuvieron un entierro apropiado.

Mientras colocaban cuidadosamente los restos, el Padre Domingo recitaba oraciones por sus almas, que encuentren en la gloria eterna la paz que les fue negada en vida. Dijo con voz quebrada. Enterraron a los niños en el cementerio parroquial bajo un gran ahuegüete que proporcionaba sombra fresca. Una sencilla lápida de mármol marcaba el lugar. Magdalena, Sebastián y Tomás. Ángeles de Dios. 1927-1927.

Esa misma tarde en la oficina parroquial, el padre Domingo Zabaleta y Ernesto discutían el destino del tesoro. “Según mis cálculos,”, explicó Zavaleta, “su valor actual supera el millón de pesos, suficiente para construir y mantener un orfanato por varias décadas. El terreno junto a la iglesia está vacío desde hace años”, sugirió el padre Domingo.

“Podríamos construirlo allí mismo como un monumento a la memoria de los niños y del padre Gabriel. Necesitaremos tiempo para vender el oro discretamente”, advirtió Ernesto. “Si aparece de golpe, habrá preguntas difíciles.” Acordaron proceder con cautela. Zabaleta con sus contactos académicos, podría certificar algunas piezas como hallazgos arqueológicos legítimos.

Otras serían vendidas gradualmente en diferentes ciudades para no levantar sospechas. Al anochecer, cuando todos se habían marchado, el padre Domingo regresó solo a la iglesia. se arrodilló frente al altar, ahora restaurado y sin rastro del compartimento secreto que habían sellado definitivamente. Señor, rezó en la penumbra, guíanos para honrar la memoria de esos inocentes con acciones dignas de su sacrificio.

Mientras oraba, una brisa suave recorrió la iglesia, meciendo las llamas de las velas. Por un instante, el sacerdote creyó escuchar risas infantiles alejándose por la nave central. Cuando levantó la mirada, tres mariposas blancas revoloteaban hacia la puerta, desapareciendo en la noche mexicana. El padre Domingo sonrió entre lágrimas.

Los niños finalmente eran libres. El orfanato San Gabriel abrió sus puertas el 28 de mayo de 1951, exactamente un año después de la muerte de don Rodrigo Mendoza y 24 años después del fallecimiento de los tres niños. El edificio construido en el terreno adyacente a la Iglesia de San Francisco de Asís era una estructura moderna, pero con toques coloniales que armonizaban con el templo histórico.

La inauguración fue un evento modesto pero significativo. El arzobispo de México bendijo las instalaciones destacando la generosa donación anónima que había hecho posible el proyecto. Solo un pequeño círculo conocía el verdadero origen de los fondos. El padre Domingo, ahora director del orfanato, además de párroco, cortó la cinta roja en la entrada principal.

A su lado, Ernesto, convertido en jefe de mantenimiento del lugar, sonreía con orgullo. Sus hombres habían trabajado incansablemente durante meses para completar la construcción con capacidad para 50 niños, explicó el sacerdote a los periodistas. El orfanato San Gabriel ofrecerá no solo refugio, sino educación completa y formación profesional.

Héctor Zabaleta, quien había gestionado discretamente la venta de parte del tesoro, se había incorporado como profesor de historia. Su perspectiva sobre la guerra cristera había cambiado profundamente tras los eventos del año anterior. Ya no veía el conflicto como meros hechos en documentos polvorientos, sino como tragedias humanas con nombres y rostros. Los primeros 15 niños llegaron esa misma tarde, huérfanos de diferentes circunstancias, algunos víctimas de la pobreza endémica de los barrios marginales, otros abandonados por padres que habían emigrado al norte buscando mejor fortuna. Entre ellos, tres niños en

particular llamaron la atención del padre Domingo. María de 9 años, Javier de 8 y Luis de 7. Exactamente las mismas edades que tenían Magdalena, Sebastián y Tomás cuando murieron. Es una coincidencia”, comentó Zabaleta cuando el sacerdote se lo mencionó. Quizás, respondió el padre Domingo, o quizás no existen las coincidencias en el plan divino.

Durante las primeras semanas, el orfanato funcionó con normalidad, aunque los trabajadores notaban pequeñas peculiaridades, objetos que aparecían en lugares donde nadie los había dejado, puertas que se abrían solas, el aroma ocasional a flores frescas en habitaciones vacías. Manuel, quien se había convertido en el cocinero del lugar, fue el primero en mencionar algo más inquietante.

Una noche, mientras preparaba el desayuno para el día siguiente, escuchó claramente risas infantiles en el comedor vacío. Al asomarse, vio tres sillas mecerse suavemente, como si acabaran de ser desocupadas. No es algo malo”, le aseguró a Toño cuando este se mostró preocupado. “Los niños cuidan el lugar, es su hogar también.

” La construcción del orfanato había sido solo el principio del plan del padre Domingo. Con el resto del tesoro estableció un fideicomiso que garantizaba la operación del lugar por décadas. También financió becas universitarias para los huérfanos que demostraran aptitudes académicas. y talleres profesionales para quienes prefirieran oficios prácticos.

Una sección especial del edificio albergaba un pequeño museo dedicado a la guerra cristera, donde Zabaleta había colocado copias del diario del padre Gabriel y fotografías de la época. Un panel especial, discretamente ubicado al final del recorrido mostraba tres fotografías borrosas en sepia. Los retratos escolares de Magdalena, Sebastián y Tomás, los únicos que había logrado recuperar tras meses de investigación en archivos parroquiales.

Para que nunca olvidemos por qué estamos aquí, explicaba el profesor a los visitantes ocasionales, sin revelar nunca la historia completa. 6 meses después de la inauguración, doña Consuelo enfermó gravemente. En su lecho de muerte pidió ver al padre Domingo. Los niños me visitan en sueños”, le confío con voz débil. “Están contentos.

Dicen que cuidan a los nuevos. ¿Te han dicho algo más?”, preguntó el sacerdote, sosteniendo la mano arrugada de la anciana. Solo que hay más secretos bajo la iglesia, secretos que aún no es tiempo de revelar. Doña Consuelo falleció esa misma noche con una expresión de paz en su rostro surcado de arrugas.

La enterraron junto a la tumba de los tres niños bajo el aheghuüete que ahora servía de refugio para que los huérfanos leyeran durante los calurosos veranos mexicanos. Pedro, quien nunca había regresado a trabajar en la construcción, apareció sorpresivamente en el funeral. Su aspecto era saludable, muy distinto del joven aterrorizado de meses atrás.

Me marché a Oaxaca, explicó a Ernesto. Necesitaba paz, pero los niños me seguían visitando en sueños, pidiéndome que regresara para enseñar música a los huérfanos. ¿Y lo harás?, preguntó el viejo albañil. Pedro asintió, mostrando sus manos callosas. He practicado guitarra cada día. Empiezo mañana. Esa noche, después del funeral, el padre Domingo regresó exhausto a su habitación en la rectoría anexa a la iglesia.

Al abrir la puerta, encontró sobre su cama tres flores blancas perfectamente alineadas y una pequeña nota escrita con caligrafía infantil: “Gracias por cumplir su promesa.” El sacerdote cayó de rodillas, lágrimas rodando por sus mejillas. No era la primera vez que recibía señales de los niños, pero nunca algo tan directo como aquellas palabras escritas.

Descansen en paz, susurró a la habitación vacía. Cuidaremos de este lugar en su nombre. A finales de 1952, cuando el orfanato San Gabriel cumplía poco más de un año de funcionamiento exitoso, una serie de pequeños terremotos sacudió Ciudad de México. Ninguno causó daños significativos, pero en la antigua iglesia de San Francisco de Asís las vibraciones abrieron una grieta en la pared norte cerca del confesionario que había ocultado la entrada a la cripta.

Ernesto, siempre vigilante del mantenimiento del complejo, notó algo inusual mientras examinaba el daño, un pedazo de papel amarillento asomando entre las piedras agrietadas. “Padre, creo que debería ver esto.” Llamó al sacerdote que supervisaba la reparación. Con cuidado extrajeron lo que resultó ser un pequeño cuaderno envuelto en tela encerada, claramente colocado intencionalmente en un hueco entre las piedras.

La cubierta de cuero desgastado tenía grabadas las iniciales GM. Gabriel Montero. Esa noche, en la privacidad de su despacho, el padre Domingo y Zabaleta examinaron el hallazgo. Es distinto al diario que encontramos con los niños. observó el historiador. Este parece más personal. Las páginas contenían reflexiones íntimas del padre Gabriel durante los meses previos a su muerte.

A diferencia del diario oficial donde documentaba los acontecimientos de la persecución religiosa, aquí revelaba sus miedos, esperanzas y lo más sorprendente, detalles sobre la red de túneles secretos que conectaban varias iglesias de la ciudad. 28 de marzo de 1927. Hoy completamos el pasaje entre San Francisco y la catedral.

Los trabajadores juraron mantener el secreto. Estos túneles serán nuestro salvoconducto cuando la persecución alcance su punto álgido. Túneles bajo la ciudad, murmuró el padre Domingo incrédulo. Nunca escuché sobre esto. Durante las persecuciones, los católicos desarrollaron métodos ingeniosos para protegerse, explicó Zavaleta.

En Europa, durante la reforma hubo casos similares, pero creía que eran leyendas urbanas en México. Siguieron leyendo, Fascinados por las revelaciones del sacerdote mártir. El 15 de abril escribía: “Tres nuevas familias han llegado por el túnel desde la catedral. Los niños están aterrorizados. Les he enseñado canciones para calmar su miedo durante el trayecto subterráneo.

Pero fue la entrada del 20 de mayo, apenas 5co días antes de la tragedia la que heló su sangre. Rodrigo me preocupa. Lo he visto hablar con desconocidos cerca de la plaza. Cuando le pregunté dijo que eran viejos amigos. No le creo, pero no puedo prescindir de su ayuda ahora.

es el único que conoce todas las entradas a los túneles además de mí. Si mis sospechas son ciertas, que Dios me ayude a proteger a los niños y el tesoro. La confirmación de la traición de don Rodrigo era ahora innegable, pero el padre Gabriel había sospechado de él antes de la tragedia.

¿Por qué no evacuó a los niños entonces?, se preguntó el padre Domingo en voz alta. La respuesta llegó en la última entrada, fechada el 25 de mayo. Han bloqueado el túnel principal. Rodrigo debe haberlos guiado hasta allí. Intenté sacar a los niños por la ruta alternativa, pero está vigilada. Nuestra única esperanza es el compartimento secreto bajo el altar.

Si Dios quiere, los soldados se marcharán en unos días y podré rescatarlos. He dejado este cuaderno donde creo que algún día será encontrado si yo no regreso. Quien lo encuentre, si aún existe persecución, sepa que hay más túneles que no fueron descubiertos. El mapa está en las páginas finales, escritas con limón. Calor revelará la verdad. Que Dios proteja a mis niños.

Zabaleta miró al Padre Domingo con renovado asombro, escritura invisible con jugo de limón. Es un método antiguo pero efectivo. Acercaron cuidadosamente la última página a la llama de una vela. Lentamente, líneas marrones aparecieron formando lo que parecía ser un mapa rudimentario del centro de la ciudad, con túneles marcados en diferentes direcciones y pequeños símbolos señalando entradas ocultas.

Increíble, susurró Zabaleta. Si esto es auténtico, podría reescribir nuestra comprensión de la resistencia cristera en la capital. El padre Domingo señaló un punto en el mapa. Este parece ser el túnel que conectaba con la cripta y aquí señaló otra marca cerca de la sacristía. Hay otra entrada que no conocíamos.

decidieron investigar esa misma noche cuando todos los niños y el personal del orfanato estuvieran dormidos. Con linternas y el mapa recién descubierto, el padre Domingo, Zavaleta y Ernesto se reunieron en la sacristía. “Según esto, debe haber una entrada bajo el armario de los ornamentos”, indicó Zabaleta.

Tras mover el pesado mueble de Caoba, encontraron efectivamente una pequeña trampilla disimulada en el suelo. Ernesto usó sus herramientas para abrirla, revelando una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. “Iré primero”, se ofreció el viejo albañil encendiendo su linterna. “Conozco mejor las estructuras.

” Bajaron en fila india, adentrándose en un túnel sorprendentemente bien construido, con arcos de ladrillo que sostenían el techo. El aire era húmedo, pero respirable y el piso estaba pavimentado con piedras planas. “Debió requerir meses de trabajo secreto”, comentó Zabaleta admirado y todo sin que las autoridades lo notaran. Avanzaron casi 100 metros en dirección oeste, según sus cálculos, hacia la catedral metropolitana, cuando Ernesto se detuvo abruptamente. “Hay algo adelante”, susurró.

El as de su linterna iluminó lo que parecía ser una pequeña capilla subterránea. Un altar improvisado con una cruz de madera dominaba el espacio rodeado de bancas rústicas. En las paredes, imágenes religiosas y fotografías descoloridas habían sido pegadas cuidadosamente. “Un lugar de culto clandestino,” murmuró el padre Domingo con reverencia.

Cuando las iglesias fueron cerradas, continuaron adorando aquí abajo. Zabaleta examinó las fotografías. Mostraban grupos de familias, niños haciendo su primera comunión, sacerdotes celebrando la misa. Todo en este espacio subterráneo. Historia viva dijo emocionado. Evidencia de la resistencia pacífica que nunca fue documentada.

Al seguir explorando, encontraron varias habitaciones pequeñas, probablemente utilizadas como refugios temporales. En una de ellas descubrieron cajas con suministros médicos de la época, textos religiosos y, sorprendentemente un pequeño juego de muñecas de trapo cuidadosamente colocado en una repisa.

El padre Domingo tomó una de las muñecas notando que tenía un nombre bordado, Magdalena. Era de ella dijo con voz quebrada, de la niña que encontramos bajo el altar. En ese momento, el aire se tornó gélido. La llama de la vela que Ernesto había encendido en el altar improvisado parpadeó violentamente y luego se estabilizó ardiendo con un brillo antinatural.

Los tres hombres se quedaron inmóviles cuando escucharon claramente el eco de voces infantiles cantando una oración seguido de risas que parecían provenir de todas direcciones. “No están enojados”, dijo el padre Domingo después de un momento. Creo que están felices de que hayamos encontrado este lugar o que quieren que lo preservemos”, añadió Ernesto como testimonio de su fe. Zabaleta, aunque visiblemente impactado, asintió.

Y así lo haremos, un museo subterráneo quizás, para que las generaciones futuras nunca olviden lo que ocurrió aquí. Mientras regresaban por el túnel, el padre Domingo llevaba la muñeca de Magdalena. la colocaría junto a la tumba de la niña como un pequeño acto de justicia para una infancia arrebatada demasiado pronto.

Lo que ninguno podía imaginar esa noche era que aquel túnel sería solo el primero de una red completa que terminarían descubriendo y que cambiaría para siempre su comprensión de la historia reciente de México. La primavera de 1953 trajo cambios significativos al orfanato San Gabriel.

El número de niños había aumentado a 35 y la reputación del lugar como un refugio de excelencia educativa comenzaba a extenderse por la ciudad. Pedro, ahora profesor de música, había formado un pequeño coro que ensayaba en la iglesia cada tarde. María, Javier y Luis, los tres niños que habían llegado el primer día con edades similares a las de los pequeños mártires, mostraban comportamientos que intrigaban al personal.

Frecuentemente se les encontraba hablando solos en rincones vacíos o dibujando escenas de túneles y pasadizos que nunca habían visto. Una tarde, mientras Pedro supervisaba el ensayo del coro, notó que María miraba fijamente hacia el altar con una sonrisa. “¿Qué miras, María?”, preguntó acercándose a la niña. “A la niña del vestido blanco, respondió con naturalidad. dice que le gusta como cantamos.

Pedro sintió un escalofrío, pero años de experiencias inexplicables le habían enseñado a mantener la calma. “¿Te ha dicho su nombre, Magdalena?”, respondió María. Dice que solía cantar aquí también con sus amigos Sebastián y Tomás. Esa misma noche, Pedro compartió el incidente con el padre Domingo y Zabaleta.

Ambos habían notado comportamientos similares en Javier y Luis. Javier me preguntó ayer si podía visitar los túneles bajo la iglesia, comentó Zabaleta. Cuando le pregunté cómo sabía de ellos, dijo que el niño del otro lado se lo había contado. El padre Domingo suspiró profundamente. Luis me dijo algo similar. Me preguntó si podía llevar flores a los niños que duermen bajo el árbol. Nadie le ha hablado de la tumba en el cementerio.

¿Cree que están comunicándose con ellos?, preguntó Pedro, aún incómodo con la idea, a pesar de sus propias experiencias. Los niños tienen una sensibilidad especial para lo sobrenatural, respondió el sacerdote. En la tradición católica siempre se ha dicho que pueden ver lo que los adultos no.

Zabaleta, el académico racional, había sido transformado por los eventos de los últimos años. He documentado casos similares en otras culturas. En Japón creen que los niños pueden ver yokkai, espíritus, porque aún no han sido completamente moldeados por el pensamiento lógico. Decidieron observar más de cerca a los tres niños sin interferir. Durante las semanas siguientes notaron patrones curiosos.

Los tres pequeños a menudo jugaban juegos que parecían recrear eventos de 1927 sin que nadie les hubiera contado esos detalles históricos. Una mañana lluviosa, Manuel encontró a los tres niños en la cocina antes del amanecer preparando pequeños paquetes con pan y fruta. “¿Qué hacen despiertos tan temprano?”, preguntó sorprendido.

Preparamos comida para los niños del túnel, explicó Luis con total naturalidad. Tienen hambre. Manuel informó inmediatamente al padre Domingo, quien decidió seguir a los niños discretamente esa noche. Efectivamente, pasada la medianoche, María, Javier y Luis se levantaron de sus camas y se dirigieron silenciosamente hacia la sacristía, donde se encontraba la entrada al túnel recientemente descubierto.

El sacerdote los observó mientras abrían la trampilla con una facilidad sorprendente y descendían con sus paquetes de comida. Esperó unos minutos antes de seguirlos, preocupado por su seguridad. Al llegar a la pequeña capilla subterránea, encontró una escena que lo dejó paralizado. Los tres niños estaban sentados en círculo compartiendo la comida con nadie visible para sus ojos adultos, pero ellos conversaban animadamente, pasaban trozos de pan a espacios vacíos y reían como si estuvieran en medio de una fiesta.

“Magdalena, ¿quiere más manzana?”, preguntó María, ofreciendo un trozo al aire. El padre Domingo permaneció oculto, observando este intercambio sobrenatural con una mezcla de asombro y emoción. Cuando los niños finalmente recogieron sus cosas para regresar, los siguió a distancia. A la mañana siguiente reunió a Zabaleta, Ernesto, Pedro y Manuel para discutir lo presenciado. “Debemos decidir cómo manejar esto”, dijo con gravedad.

“Les prohibimos bajar al túnel o aceptamos esta conexión especial.” Tras un largo debate, llegaron a un consenso. Permitirían a los tres niños continuar con sus visitas nocturnas, pero con supervisión discreta para garantizar su seguridad. Tal vez hay un propósito en todo esto sugirió Pedro.

Quizás los niños de 1927 necesitan esta interacción tanto como nuestros huérfanos. Durante los meses siguientes observaron un cambio notable en María, Javier y Luis. De ser niños traumatizados por el abandono, se transformaron en pequeños seguros y compasivos. Sus calificaciones mejoraron y comenzaron a ayudar a los huérfanos más jóvenes, mostrando una madurez inusual para su edad.

Una noche, el padre Domingo decidió hablar directamente con María después de observarla a regresar del túnel. María, ¿puedo preguntarte algo sobre tus amigos especiales? inquirió con delicadeza. La niña asintió sorprendentemente serena. ¿Usted quiere saber por qué nos visitan? Sí, pequeña, me gustaría entender.

María miró hacia un rincón vacío, como consultando con alguien invisible antes de responder. Magdalena dice que están aquí para asegurarse de que nunca más haya niños olvidados. Dice que ahora son ángeles guardianes. ¿Te han contado cómo murieron? Preguntó el sacerdote con cautela. María negó con la cabeza. No hablamos de cosas tristes. Nos enseñan canciones antiguas y nos cuentan cómo era México antes.

Dicen que pronto tendrán que irse, pero que siempre habrá alguien cuidando el orfanato. Irse a dónde? Al cielo, dice Magdalena. han completado su misión aquí. El hombre malo ha sido castigado y ustedes están cuidando a niños como ellos. Solo querían asegurarse de que todo estuviera bien.

El padre Domingo sintió lágrimas formarse en sus ojos. ¿Puedes decirles algo de mi parte? Claro, padre. Diles que cumpliremos nuestra promesa, que este orfanato permanecerá como un refugio para niños abandonados por generaciones y que nunca serán olvidados. María sonrió mirando nuevamente hacia el rincón vacío.

Magdalena dice que ya lo saben y que el padre Gabriel está orgulloso de usted. Esa noche el padre Domingo lloró por primera vez desde que encontraron los esqueletos bajo el altar. Eran lágrimas de alivio, de cierre, de aceptación de un misterio que trascendía la comprensión humana. A la mañana siguiente, mientras celebraba la misa matutina, notó tres mariposas blancas revoloteando cerca de las vidrieras.

Salieron por la puerta principal y nunca regresaron. María, Javier y Luis dejaron de mencionar a sus amigos invisibles. Cuando el padre Domingo les preguntó, María simplemente respondió, “Ya se fueron a casa, pero dijeron que siempre habrá ángeles cuidando este lugar.” El invierno de 1954 trajo consigo nevadas inusuales para Ciudad de México.

El frío calaba hasta los huesos y en el orfanato San Gabriel las chimeneas funcionaban día y noche para mantener a los niños cálidos. Durante una de estas noches particularmente frías, el padre Domingo fue despertado por golpes urgentes en su puerta. Padre, venga rápido. Era la voz alarmada de Toño, quien había asumido el puesto de vigilante nocturno.

Hay un hombre en la iglesia. El sacerdote se vistió apresuradamente y siguió a Toño hasta el templo. Al entrar vieron a un anciano arrodillado frente al altar rezando en voz baja. Su ropa desgastada y su cabello blanco despeinado sugerían que podría ser un vagabundo buscando refugio del frío.

“Señor”, llamó el padre Domingo con voz suave para no asustarlo. “La iglesia está cerrada a esta hora.” El hombre se volvió lentamente. Su rostro, marcado por arrugas profundas y cicatrices antiguas, mostraba una expresión de paz que contrastaba con su apariencia deteriorada.

“He esperado mucho tiempo para regresar”, dijo con voz cascada. Soñé que debía venir esta noche. Algo en la mirada del anciano resultaba familiar al padre Domingo. Nos conocemos, Señor. No personalmente, Padre, pero conozco esta iglesia mejor que nadie vivo actualmente. El hombre se levantó con dificultad. Mi nombre es Joaquín Vega. Fui capitán del Ejército Federal durante la guerra cristera. El nombre golpeó al sacerdote como un rayo. Vega.

El mismo apellido que aparecía en el diario del padre Gabriel, el oficial que había aceptado el soborno de Rodrigo Mendoza para traicionar al sacerdote. Veo que reconoce mi nombre, continuó el anciano. No me sorprende. Fui yo quien dirigió el arresto del padre Gabriel Montero en 1927. Toño dio un paso adelante, protector. Pero el padre Domingo lo detuvo con un gesto.

¿Qué busca aquí después de tantos años? Redención si es posible, respondió Vega, o al menos la oportunidad de contar la verdad antes de morir. Decidieron trasladarse a la oficina parroquial. Mientras Toño preparaba café, Zavaleta fue convocado urgentemente desde su habitación en el orfanato.

El historiador llegó rápidamente con ojos somnolientos, pero alerta al escuchar quién era su visitante nocturno. Tenía 28 años cuando ocurrió. comenzó Vega después de dar un sorbo al café caliente. Era capitán recién ascendido, ansioso por demostrar mi valía, persiguiendo enemigos del Estado, como llamábamos a los católicos practicantes.

Su relato confirmó lo que ya sabían. Rodrigo Mendoza había traicionado al padre Gabriel a cambio de inmunidad y una parte del tesoro cristero, pero añadió detalles que desconocían. Mendoza nunca mencionó a los niños escondidos, explicó con pesar evidente. Cuando arrestamos al padre Gabriel, él tampoco los mencionó, probablemente para protegerlos.

Asumimos que el tesoro estaba escondido en algún lugar de la iglesia, pero nunca lo encontramos. Y el padre Gabriel, preguntó Zabaleta tomando notas frenéticamente. Fue valiente hasta el final, respondió Vega con la mirada perdida en recuerdos. Lo interrogamos durante dos días, pero no reveló nada. Cuando recibí la orden de ejecutarlo, me pidió un último favor, regresar a la iglesia para recoger su Biblia personal. Naturalmente, me negué.

El anciano hizo una pausa luchando con la emoción. Sus últimas palabras fueron una oración por los niños. En ese momento no entendía a qué se refería. Pensé que rezaba por los niños de México en general. Cuando supo la verdad, inquirió el Padre Domingo 10 años después. Para entonces había dejado el ejército desencantado con la violencia y la corrupción.

Mendoza, enriquecido misteriosamente, se había convertido en un empresario respetado. En una fiesta lo escuché hablar sobre los fantasmas de San Francisco mientras estaba ebrio. Mencionó a tres niños atrapados bajo el altar que lo atormentaban en sueños. Vega explicó que esa revelación lo había devastado.

Intentó regresar a la iglesia para investigar, pero durante años la culpa lo paralizaba cada vez que se acercaba. Cuando supe de la muerte de Mendoza hace 4 años, supe que era mi turno de enfrentar el pasado, pero la enfermedad y la pobreza me lo impidieron hasta ahora. El anciano extrajo de su abrigo raído un sobre amarillento. He venido a entregar esto.

Es una carta que el padre Gabriel escribió la noche antes de su ejecución. Me ordenaron destruirla, pero no pude. La he guardado todos estos años como un recordatorio de mi culpa. Con manos temblorosas, el Padre Domingo abrió el sobre. La letra era inconfundiblemente la misma del diario y el cuaderno secreto.

“Mi querido amigo desconocido,” comenzaba la carta, “si estás leyendo esto, he fallecido como tantos otros siervos de Dios en estos tiempos oscuros. No guardo rencor a mis ejecutores. Son instrumentos de fuerzas mayores que ellos no comprenden. Mi única preocupación son los tres ángeles que he debido dejar atrás.

Magdalena, Sebastián y Tomás están escondidos donde solo Dios puede verlos ahora. Si esta carta llega a manos piadosas, te ruego que los busques bajo el altar. Si siguen con vida, cuídalos como propios. Si han partido a la gloria eterna, dales cristiana sepultura y asegúrate de que su sacrificio no sea olvidado. La carta continuaba con detalle sobre el tesoro cristero y su propósito original.

Financiar escuelas y orfanatos clandestinos cuando terminara la persecución. Es precisamente lo que hemos hecho murmuró el padre Domingo conmovido. Hay algo más, añadió Vega. Antes de morir, el padre Gabriel me dijo algo que he recordado cada día desde entonces. El perdón liberará tanto al perdonado como al que perdona. No entendí entonces que se refería a mí.

El anciano se inclinó hacia delante con ojos suplicantes. No busco absolución fácil, padre. Sé que mis acciones contribuyeron a la muerte de esos niños inocentes. Solo quiero ayudar en lo que resta de mi vida, si me lo permiten. El padre Domingo guardó silencio evaluando al hombre frente a él. Finalmente habló.

El orfanato siempre necesita manos dispuestas, especialmente alguien que pueda enseñar a los niños sobre la historia que vivió para que nunca se repita. Zabaleta asintió en acuerdo. Las voces de ambos lados deben ser escuchadas para una reconciliación verdadera. Joaquín Vega, el antiguo perseguidor de católicos, se convirtió así en el narrador de la historia del padre Gabriel y los tres niños.

Cada tarde reunía a los huérfanos bajo el aguegüete del cementerio y les contaba historias de valor, fe y perdón. mientras tres mariposas blancas ocasionalmente revoloteaban sobre las flores que adornaban la tumba de los pequeños mártires. Mayo de 1977, el orfanato San Gabriel celebraba su 26º aniversario coincidiendo con el cincuentenario de la muerte del padre Gabriel Montero y los tres niños.

La institución, ahora reconocida como una de las mejores de México, había educado a más de 500 huérfanos a lo largo de su existencia. El padre Domingo, de 95 años, observaba desde su silla de ruedas los festejos en el patio principal. A su lado, Héctor Zavaleta, con el cabello completamente blanco y apoyado en un bastón, sonreía ante el espectáculo.

¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos a ver este día?, comentó el historiador, ahora autor de varios libros sobre la guerra cristera, incluyendo la historia completa del padre Gabriel y los tres niños, publicada solo después de que la reconciliación nacional permitiera hablar abiertamente del tema.

Dios obra de formas misteriosas”, respondió el anciano sacerdote. “De una tragedia surgió todo esto. El orfanato se había expandido considerablemente. Donde antes había un edificio modesto, ahora se alzaba un complejo educativo completo con escuela primaria, secundaria, talleres vocacionales y hasta una pequeña universidad técnica.

Los fondos del tesoro cristero, sabiamente administrados durante décadas, se habían multiplicado a través de inversiones prudentes y donaciones de exalumnos agradecidos. En el centro del patio, un monumento de cantera rosa recordaba permanentemente a los fundadores espirituales del lugar, una escultura del padre Gabriel Montero con tres niños a su alrededor.

Sus rostros, recreados a partir de las fotografías borrosas encontradas por Zabaleta, miraban hacia el futuro con expresiones serenas. María, Javier y Luis, aquellos primeros huérfanos que habían comunicado con los espíritus de los niños, ahora eran adultos de 35 años. María se había convertido en la directora educativa del orfanato.

Javier enseñaba música continuando el legado de Pedro y Luis era médico atendiendo gratuitamente a los niños del lugar. Recuerdo cuando eran pequeños y hablaban con sus amigos invisibles”, comentó Zabaleta con nostalgia. “¿Cree que realmente vieron a los niños, padre?” El padre Domingo sonríó.

“Hay más misterios entre el cielo y la tierra de los que puede explicar nuestra filosofía. Querido amigo, yo ya no necesito pruebas.” La celebración incluía una exposición histórica en lo que ahora era el museo de la reconciliación. instalado en los antiguos túneles bajo la iglesia, ahora reforzados y acondicionados para visitantes.

Allí documentos, fotografías y objetos contaban la historia de la guerra cristera con énfasis en las vidas inocentes afectadas por el conflicto. Joaquín Vega había fallecido en 1965, después de 10 años como contador de historias del orfanato. Su testimonio grabado se reproducía ahora en una de las salas del museo, junto con los diarios del padre Gabriel y las memorias escritas por el padre Domingo y Zabaleta.

Ernesto y Manuel habían partido también, pero Toño, ahora un hombre de 52 años, seguía dirigiendo el mantenimiento del lugar con la misma dedicación que su padre. Pedro, encanecido, pero con la misma pasión por la música, dirigía el coro que actuaba esa tarde. Cuando encontramos esos pequeños esqueletos, nunca imaginé todo lo que desencadenaría”, reflexionó el padre Domingo, mientras observaba a los niños actuales del orfanato, interpretar una obra sobre la historia del lugar.

“¿Se arrepiente de algo?”, preguntó Zabaleta. solo de no haber podido salvarlos, respondió el sacerdote, pero su sacrificio involuntario salvó a cientos más. Esa noche, después de las celebraciones, cuando el patio quedó vacío y los niños se retiraron a dormir, el padre Domingo pidió a Toño que lo llevara al cementerio.

Bajo el ahegüete, ahora un árbol majestuoso, la tumba de los tres niños se mantenía impecable. siempre adornada con flores frescas que los huérfanos renovaban diariamente como parte de una tradición cuyo origen muchos ya desconocían. Quisiera un momento a solas”, pidió el anciano. Una vez solo, el padre Domingo contempló la lápida de mármol, pulida por décadas de manos que la habían tocado en señal de respeto.

“Hemos cumplido nuestra promesa”, dijo en voz baja. “El lugar que construimos en su memoria ha salvado y educado a generaciones de niños. Su sufrimiento no fue en vano. En un viento suave meció las ramas del agueghuete. Y por un instante, en ese umbral, entre la realidad y lo sobrenatural que se hace más delgado con la edad avanzada, el padre Domingo creyó ver tres figuras luminosas bajo el árbol.

No eran los esqueletos infantiles que habían encontrado, sino tres niños radiantes, vestidos de blanco, sonriendo con expresiones de paz perfecta. “Gracias”, pareció susurrar el viento entre las hojas. El padre Domingo Álvarez falleció esa misma noche en su sueño con una sonrisa en el rostro. Lo encontraron a la mañana siguiente, sus manos frías sosteniendo la pequeña muñeca de trapo que había pertenecido a Magdalena.

Su funeral reunió a cientos de exalumnos del orfanato, funcionarios gubernamentales, historiadores y ciudadanos comunes que habían conocido la historia del lugar. Lo enterraron junto a la tumba de los tres niños, como había pedido en su testamento. Héctor Zavaleta, el último sobreviviente del grupo que había encontrado los esqueletos, vivió dos años más, el tiempo suficiente para completar sus memorias y asegurar que la biblioteca del orfanato recibiera su extensa colección de libros y documentos históricos.

En 1980, el orfanato San Gabriel fue declarado monumento histórico nacional, protegiendo su existencia para las generaciones futuras. El Museo de la Reconciliación se convirtió en un sitio de peregrinaje para estudiantes de historia, creyentes y cualquiera interesado en un periodo que había dejado cicatrices profundas en la sociedad mexicana.

María, convertida en la nueva directora tras la muerte del padre Domingo, mantuvo vivas las tradiciones del lugar. Cada 28 de mayo, los niños del orfanato realizaban una procesión desde la iglesia hasta la tumba bajo el agueguete, donde depositaban flores blancas y cantaban las mismas canciones que el padre Gabriel había enseñado a Magdalena, Sebastián y Tomás medio siglo antes.

El tesoro cristero se había agotado hacía tiempo, pero el legado que había construido era autosustentable. Exalumnos exitos donaban regularmente. Empresas ofrecían becas y prácticas profesionales y el gobierno finalmente reconocía la labor educativa del lugar con subsidios anuales.

La Iglesia de San Francisco de Asíss siguió en pie, restaurada completamente, pero conservando intacto el altar donde todo había comenzado. El compartimento secreto permanecía sellado, pero una pequeña placa de bronce marcaba el lugar con una inscripción sencilla. Aquí descansaron tres ángeles que despertaron conciencias y cambiaron destinos. Magdalena, Sebastián y Tomás. 1918-1927.

Que su sacrificio nos recuerde siempre el valor sagrado de cada vida infantil. En el nuevo milenio, cuando México enfrentaba nuevos desafíos y conflictos, el orfanato San Gabriel permanecía como un faro de esperanza y reconciliación. Los niños que crecían allí aprendían no solo conocimientos académicos, sino la historia verdadera de su fundación, como tres pequeñas víctimas inocentes habían catalizado una cadena de eventos que transformó tragedia en esperanza. Y en las noches más silenciosas, cuando el

viento soplaba desde el sur y la luna iluminaba el patio, algunos niños aseguraban ver tres figuras blancas jugando bajo el ahuete, vigilando eternamente el lugar que su memoria había construido. La historia del padre Gabriel, los tres niños y el tesoro cristero se convirtió en leyenda transmitida de generación en generación.

Pero para aquellos que conocían la verdad completa, nunca fue simplemente una leyenda, sino un recordatorio de cómo la luz puede emerger incluso de la oscuridad más profunda y de cómo las voces silenciadas por la injusticia pueden eventualmente encontrar su camino para ser escuchadas.

Cuando los obreros reformaron el altar, encontraron esqueletos vestidos de primera comunión. Lo que no podían imaginar era que ese macabro hallazgo no representaba el final de una historia, sino el comienzo de otra. Una historia donde la muerte daba paso a la vida, el odio al perdón y donde tres niños olvidados se convertirían en los fundadores espirituales de un legado que perviviría mucho más allá de su breve existencia terrenal.

En Ciudad de México, 50 años después, cuando los turistas visitaban la histórica iglesia de San Francisco de Asís y el complejo educativo adyacente, pocos reparaban en tres pequeñas mariposas blancas que inusualmente podían verse revoloteando junto al altar durante todo el año, desafiando las estaciones y el paso del tiempo, como un recordatorio eterno de que hay historias que nunca terminan realmente.

y almas que permanecen vigilantes, asegurándose de que su sacrificio continúe dando frutos en un mundo que tanto necesita recordar el valor de la inocencia, la fe y la redención.

News

En 1995, Él Adoptó A Tres Niñas Negras — Mira Cómo Le Agradecieron 30 Años Después

En 1985, Joe Pies, joven y sin dinero, vestido con una camisa rosa pálido, entró en el tribunal de…

“Esa Es La Fórmula Incorrecta”, Susurró La Camarera Al Millonario — Justo Antes Del Acuerdo De €100M

El restaurante Michelin, la terraza real en Madrid, era el escenario perfecto para acuerdos de cientos de millones. Aquella…

Chica Pobre Encuentra Trillizos En La Basura — Sin Saber Que Son Hijos Perdidos De Un Millonario…

El llanto desgarrador de los recién nacidos resonaba en el callejón oscuro de Madrid, cuando lucía, de 7 años,…

BARONESA VIRGÍNIA RENEGADA TROCA O MARIDO PELO AMOR DE UMA MULATA – Brasil Imperial 1847

O sussurro que escapou dos lábios da baronesa Virgínia de Vasconcelos naquela manhã de junho de 1847, enquanto observava…

Cuando los obreros rompieron el altar en Chiapas, todos vomitaron al mismo tiempo

¿Alguna vez ha sentido que hay secretos ancestrales que deberían permanecer enterrados? En 1937, el ingeniero Fernando Ortiz llega…

O coronel que tirou a PRÓPRIA vida após descobrir o AMOR PROIBIDO do filho

O disparo que ecoou pela Casagrande da Fazenda Santa Adelaide na madrugada de 3 de novembro de 1843 selou…

End of content

No more pages to load