Un pesado silencio se cernía sobre el cementerio, como si la propia tierra estuviera de luto. El cielo gris presionaba bajo y una llovizna helada susurraba entre los árboles. Solo la familia cercana se había reunido. Nadie quería convertir el funeral de una niña de ocho años en un espectáculo público.

Había muerto inesperadamente durante la noche. Los médicos dijeron que se trataba de una afección cardíaca congénita, aunque nunca había mostrado síntomas.

Su madre, vestida de negro, apretaba un pañuelo húmedo, las manos temblorosas. Su padre permanecía como piedra, con la mirada perdida en la nada. Entre ambos descansaba el pequeño ataúd blanco, adornado suavemente con rosas, dolorosamente fuera de lugar bajo aquel cielo plomizo.

La voz del sacerdote resonaba baja y arrastrada por el viento mientras recitaba las oraciones sobre el cuerpo de la niña. Un familiar se adelantó y colocó con cuidado un osito de peluche dentro del ataúd abierto—su juguete favorito, al que ella se había aferrado incluso en la cama del hospital.

Entonces llegó el momento final.

Cuando el ataúd comenzó a descender lentamente a la tumba, un crujido repentino sonó—seco, antinatural, como la rama que se quiebra en medio de una tormenta. Varios dolientes giraron la cabeza, sorprendidos.

Y entonces ocurrió.

Las llamas estallaron desde debajo de la tapa.

Por un instante, nadie se movió. Luego vinieron los gritos.

—“¡Fuego!”

La madre se desplomó. Un primo corrió, arrancándose la chaqueta para golpear las llamas. El sacerdote retrocedió tambaleante. Los sepultureros soltaron las cuerdas y corrieron en busca de un extintor.

Pero todo sucedió demasiado rápido.

En segundos, las llamas anaranjadas y azuladas envolvieron la parte superior del ataúd. El olor a madera quemada impregnó el aire. El pánico se propagó entre los dolientes: algunos paralizados por el horror, otros llorando, rezando o intentando ayudar.

Un trabajador del cementerio—antiguo bombero—tomó el control. “¡Sáquenlo de inmediato!” gritó.

Con el humo negro enroscándose hacia arriba, dos hombres sujetaron las cuerdas y levantaron de nuevo el ataúd.

Milagrosamente, lograron apagar el fuego.

Entonces llegó la segunda sorpresa.

Cuando se abrió con cuidado la tapa… el cuerpo de la niña estaba intacto.

Su vestido, su cabello, su piel—todo permanecía igual que antes. El osito, en cambio, estaba carbonizado hasta quedar irreconocible.

Quienes lo vieron susurraban incrédulos. Algunos lloraban con más fuerza. Otros no dijeron nada.

La policía llegó y se llevó los restos del ataúd y el juguete quemado para examinarlos.

Tres días después llegó la verdad

El informe oficial fue claro, aunque no menos inquietante.

El fuego había sido provocado por una batería de litio escondida dentro del osito de peluche.

Sin que la familia lo supiera, el juguete tenía una función de luz nocturna alimentada por una pequeña celda recargable. Bajo la presión del ataúd cerrado y, quizá, reaccionando al calor residual del cuerpo o a las condiciones ambientales, la batería se sobrecalentó y estalló—como una mecha encendida.

Un trágico accidente.

Una coincidencia aterradora.

Pero incluso cuando los investigadores cerraron el caso, muchos no estaban convencidos.

Algunos afirmaban que la niña siempre había tenido miedo a la oscuridad. Que jamás dormía sin ese juguete. Que tal vez—solo tal vez—intentaba decir algo.

Y en las noches silenciosas, bajo el mismo cielo gris, algunos trabajadores del cementerio aún susurran:

“Apagamos el fuego.

Pero no las preguntas.”

News

Ningún Médico Logró Curar Al Hijo Del Millonario — Hasta Que Una Niña Sin Hogar Hizo Lo Imposible

El hijo del hombre más rico de la ciudad no había caminado en 2 años, ni los mejores médicos del…

Ningún Médico Logró Curar Al Hijo Del Millonario — Hasta Que Una Niña Sin Hogar Hizo Lo Imposible

El hijo del hombre más rico de la ciudad no había caminado en 2 años, ni los mejores médicos del…

“¡PAPÁ, ESOS NIÑOS EN LA BASURA SON IGUALES A MÍ!” NIÑO IMPACTA A MILLONARIO…

Padre, esos dos niños durmiendo en la basura se parecen a mí”, dijo Pedro, señalando a los pequeños que dormían…

NIÑA SIN HOGAR VE A UN MILLONARIO HERIDO CON UN BEBÉ BAJO LA LLUVIA, PERO ELLA LO RECONOCE CUANDO…

Un millonario conduce con cuidado por una carretera lluviosa, llevando a su bebé de 8 meses, cuando clavos dispersos intencionalmente…

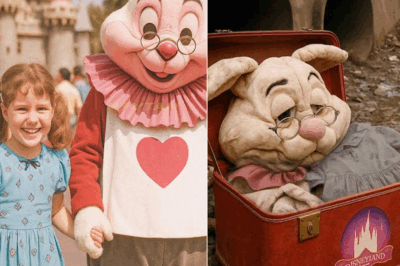

Niña desapareció en Disneyland en 1970 — 20 años después granjero halla esto tras inundación…

Una niña desapareció en Disneyland en 1970 durante una visita con su madre. En un momento estaba tomándose fotos con…

Ella me llevó al hotel y le dijo a la recepcionista: —Deme la habitación más alejada, para que nadie escuche. Mi colágeno hace mucho ruido.

Hace dos años, cuando tenía apenas dieciocho, mi vida era una lucha constante. Vengo de una familia humilde y había…

End of content

No more pages to load