Soy demasiado vieja para el amor”, se susurró a sí misma mientras el viento de otoño rozaba su rostro cansado, sus manos arrugadas aferradas a la barandilla del viejo puente de madera que se extendía sobre el valle silencioso, un lugar al que acudía cuando el peso del mundo se volvía insoportable.

Y aunque había vivido una vida llena de sacrificios, responsabilidades y soledad, una parte de su corazón ya había aceptado que el amor no estaba destinado para ella, que la compañía y la ternura eran un tren que había perdido hacía mucho tiempo. Pero aquel día el destino decidió escribir una historia diferente, porque sentado no muy lejos del puente estaba un hombre de las montañas, de aspecto rudo, pero con unos ojos que parecían contener océanos enteros.

un hombre que había pasado décadas en esas cumbres, forjando su vida entre piedra, fuego y silencio. Y cuando sus miradas se encontraron, algo indescriptible sucedió. No la chispa ardiente de la juventud, sino el reconocimiento tranquilo de dos almas que habían vagado demasiado tiempo cargando heridas invisibles y ella apartó la mirada de inmediato, casi avergonzada, porque la sociedad le había repetido una y otra vez que su edad ya no era terreno para el amor, que mujeres como ella debían resignarse a la quietud. Pero él no desvió los ojos, al

contrario se levantó, su figura alta proyectando una sombra contra las hojas doradas y con pasos firmes como la montaña misma caminó hacia ella y cuando habló su voz era áspera. Pero llena de bondad. ¿Crees que eres demasiado vieja para el amor? Dijo repitiendo las palabras que ella había susurrado. Y su corazón casi se detuvo porque no entendía cómo podía haberla escuchado.

Pero antes de que pudiera responder, él sonrió. una sonrisa lenta y sincera que derritió años de distancia. “He estado esperándote”, continuó. Y en ese instante el aire se llenó de algo que ella creía perdido para siempre. Esperanza y quiso reír, rechazarlo, protegerse de otra decepción. Pero aquellas palabras se aferraron a su alma, llevándola al recuerdo de la muchacha que alguna vez soñó con un amor que viera más allá de sus cicatrices, de sus errores, de sus años.

Y ella murmuró casi con amargura, “¿No sabes lo que dices? Estoy rota. Estoy cansada. He vivido demasiado sin eso. Ya no creo en el amor.” Pero el hombre de las montañas no titubeó. Se sentó en el borde del puente y dio una palmada en el espacio. Vacío a su lado. “Entonces déjame creer por los dos”, susurró.

Y contra todo instinto ella se sentó, sintiendo la aspereza de la madera bajo ella y la cercanía de su presencia. Y entre ambos cayó un silencio, no incómodo, sino vivo, como si el valle mismo contuviera la respiración. y comprendió que el amor no siempre es una tormenta, a veces es un amanecer tranquilo después de años de oscuridad y mientras él le contaba su vida, como había perdido a su esposa siendo joven, como la montaña se convirtió en su único refugio, como cada noche rezaba por alguien que no temiera su silencio, sino que lo compartiera, ella sintió su

corazón deshacerse hilo por hilo, porque por primera vez alguien no le pedía ser joven, hermosa o llena de energía, sino simplemente estar y con lágrimas en los ojos confesó historias que nunca había contado. La soledad de cuidar a padres que jamás vieron sus propios sueños, los años entregando su fuerza a otros para regresar siempre a una cama vacía.

Las burlas crueles de quienes decían que una mujer de más de 50 debía dejar de esperar, y el hombre de las montañas la escuchó sin juzgarla, su mano áspera descansando sobre la de ella como raíces que la sostenían. Y en su mirada no había lástima, solo reconocimiento, como si cada cicatriz de ella coincidiera con una suya, como si el universo los hubiera tallado con el mismo dolor para luego reunirlos.

Y los días se volvieron semanas mientras se encontraban en aquel puente. Caminaban por senderos cubiertos de pinos, cocinaban comidas sencillas al fuego. Y ella empezó a notar como su risa regresaba primero frágil, luego más fuerte, como sus pasos eran más ligeros, como si estuviera redescubriéndose, y aunque se resistía a llamarlo amor, allí estaba firme e innegable.

No un fuego que consume, sino una llama que calienta y una tarde con el valle pintado de los colores del atardecer. Ella le dijo casi disculpándose, “Te dije que era demasiado vieja.” Y él sonrió apartándole un mechón de cabello gris del rostro. “Tienes exactamente la edad que debías tener, respondió. Porque el amor no quería a tu yo joven, quería a la mujer que ha vivido, que ha soportado, que ahora es lo bastante fuerte para quedarse.

Y entonces comprendió la verdad que había enterrado demasiado tiempo, que el amor no está atado a los años, a la piel, ni a las reglas que otros escriben, sino al valor de dejar entrar a alguien. Y cuando él besó su mano suavemente, sin exigir, sin apuro, sino con reverencia, como sellando una promesa, ella se dio cuenta de que ya no esperaba que la vida pasara, sino que la estaba viviendo.

Y el valle, que había sido refugio de su tristeza, se convirtió en santuario de renacimiento. Y aquellos que una vez dijeron que era demasiado vieja, jamás entenderían la fuerza. silenciosa de dos corazones encontrándose tras décadas de soledad. Y mientras las estaciones cambiaban, llegó el invierno, duro e implacable, pero lo enfrentaron juntos, cortando leña, encendiendo hogueras, compartiendo historias al calor del fuego.

Y ella vio que el amor no estaba en gestos grandiosos, sino en la presencia. En alguien que te lleva una taza de té cuando tus manos están frías. En alguien que escucha tus miedos a medianoche. En alguien que te elige cada mañana. Y en primavera, cuando el valle volvió a florecer, plantaron un pequeño huerto junto a la cabaña y ella reía viendo como el cababa torpemente la tierra y él la molestaba por su terquedad de querer que las hileras quedaran rectas.

Y cada día se convertía en testimonio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y años después. Cuando miraba hacia atrás, ella les decía a quienes se sentían olvidados por la vida que el amor no mide el tiempo, espera, paciente y firme como las montañas, y que el mayor regalo no es hallarlo cuando lo esperas, sino cuando has vivido lo suficiente para reconocerlo.

Y una noche, recostada en su hombro bajo las estrellas, susurró, “Yo pensé que era demasiado vieja.” Y él la abrazó más fuerte y contestó con una certeza que sacudió su alma. No, mi amor, llegaste justo a tiempo y el valle resonó con sus risas, sus silencios, sus corazones compartidos. una historia escrita no en la juventud, sino en la valentía de volver a creer.

News

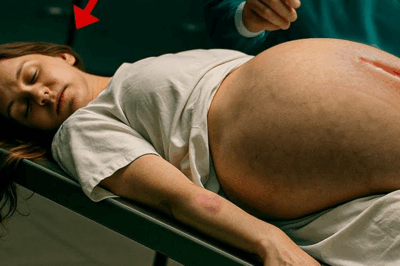

Durante AUTOPSIA de EMBARAZADA, Médico oye LLANTO de BEBÉ y nota 1 detalle que lo deja PARALIZADO!

Durante la autopsia de una mujer embarazada que falleció misteriosamente, el médico forense empieza a oír el llanto de…

La despidieron por salvar a una niña pobre… pero todo cambió cuando descubrieron que su papá era

En la entrada del hospital, tirada en el suelo, estaba una niña. Era muy delgadita y con la ropa…

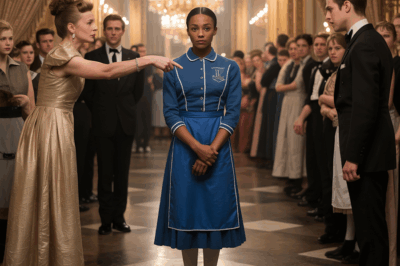

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de baile.

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de…

El Convento que Silenciaba Señoritas: Secreto de Querétaro 1936

El inspector Teodoro Villanueva nunca olvidaría el momento en que levantó aquella tela bordada de entre los dedos rígidos…

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial.

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial. Ella estaba embarazada. Él tenía…

Su ESPOSO LA EMPUJÓ AL MAR POR SU AMANTE… Tres años después, ella regresa para vengarse…

Casi estaba de pie frente a su tocador, mirando su reflejo mientras se arreglaba. Se cumplían 5 años desde que…

End of content

No more pages to load