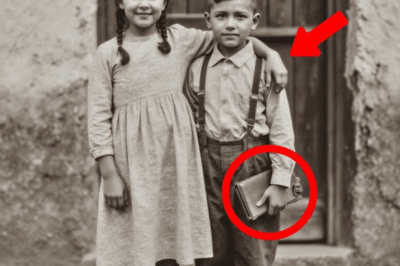

Y si una simple fotografía familiar pudiera esconder un secreto capaz de cambiar el destino de todo un pueblo. En 1909, en San Luis Potosí, un matrimonio rico posó con su criada adolescente en una imagen destinada a mostrar poder y prestigio. Pero lo que parecía un retrato de orgullo ocultaba señales perturbadoras.

Una joven coja sostenida por una simple bengala de madera. Años más tarde, esa misma fotografía se convertiría en la prueba silenciosa de una historia de injusticia, dignidad y valentía. Hoy te voy a contar esta dramatización inspirada en hechos reales de nuestra historia.

Hay fotografías que mienten. Y luego está esta, una imagen de 1909 que durante décadas colgó en la pared de una hacienda abandonada en San Luis Potosí con tres rostros que sonríen a la cámara mientras esconden una verdad que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el poder, la dignidad y el verdadero significado del coraje. Si prestas atención a los detalles de esta foto, notarás algo perturbador.

Don Ramón de la Vega y su esposa Isabel Montoro posan con sus mejores ropas de seda importada de Francia, sentados en sillas de caó tallada que costaron más de lo que un peón ganaba en 10 años. Pero entre ellos, de pie y ligeramente detrás, hay una joven de apenas 17 años. Se llama Ángela Ruiz.

Y si miras con cuidado, verás que se apoya discretamente en una bengala de madera tosca. es la criada de la casa y está ahí no como persona, sino como trofeo, como prueba viviente de la benevolencia de sus patrones. Lo que don Ramón e Isabel no sabían cuando pagaron 20 pesos de oro por esta fotografía es que la cámara alemana importada capturó algo más que su vanidad. capturó el momento exacto antes de que todo cambiara.

Porque en menos de un año esta joven coja a la que llamaban con desprecio sería la única razón por la que Isabel Montoro seguiría con vida. Los registros parroquiales de San Luis Potosí confirman que Ángela Ruiz fue bautizada el 3 de mayo de 1892. Su padre Felipe Ruiz aparece en las actas municipales como peón de la hacienda la esperanza, propiedad de la familia de la Vega desde 1847.

Pero hay un documento que casi nadie conoce, una carta escrita por el padre José María Hernández en 1910, donde menciona algo extraordinario sobre la joven manca que enseñaba a leer a los niños del pueblo. Una carta que revela por qué esta fotografía se convirtió en algo mucho más importante que una simple imagen de poder.

Porque verás, Ángela no era solo una criada, era la hija del hombre que Don Ramón dejó morir. El 14 de septiembre de 1901, Felipe Ruiz sufrió un accidente en los campos de age. Los testigos, según consta en un reporte que nunca llegó a las autoridades, dijeron que el capataz lo obligó a trabajar en una zona peligrosa donde las vigas del almacén estaban podridas.

Cuando la estructura colapsó, Felipe quedó atrapado bajo cientos de kilos de madera. Don Ramón estaba a menos de 100 met de distancia. Escuchó los gritos, vio a los hombres corriendo y decidió terminar primero su conversación sobre la importación de un nuevo carruaje desde la Ciudad de México.

Para cuando llegó la ayuda, Felipe Ruiz había perdido demasiada sangre. Ángela, que entonces tenía 9 años, vio cómo traían el cuerpo de su padre envuelto en una manta manchada de rojo. Su madre, Esperanza, no tenía dinero para el entierro. Fue entonces cuando Isabel Montoro apareció con una propuesta. Ella pagaría los gastos del funeral si Esperanza entregaba a su hija como criada interna de la hacienda.

No era caridad, era una transacción. Pero había algo que los patrones no sabían sobre Ángela, algo que había ocurrido un año antes de la muerte de su padre y que explicaba por qué cojeaba. En el invierno de 1900, un brote de poliomielitis azotó San Luis Potosí. Los registros médicos de la época conservados en el archivo histórico del Estado documentan que más de 300 niños fueron afectados.

Las familias ricas llevaron a sus hijos a la capital para recibir tratamiento. Las familias pobres solo podían rezar. Ángela pasó tres meses entre la vida y la muerte. Su pierna izquierda quedó paralizada parcialmente, una secuela común de la poliomielitis según las descripciones médicas de la época. Cuando finalmente pudo levantarse, necesitaba una bengala para caminar.

Los niños del pueblo la miraban con lástima. Los adultos murmuraban que nunca encontraría marido. Nadie imaginaba que esa niña Coja se convertiría en la persona más importante en la vida de docenas de familias. El día que tomaron esta fotografía, el 15 de marzo de 1909, hacía un frío inusual para la temporada. Los registros meteorológicos indican que fue uno de los inviernos más crudos en la historia de San Luis Potosí.

Ángela había estado despierta desde las 4 de la madrugada preparando la casa para la sesión fotográfica. Sus manos, marcadas por cicatrices de quemaduras que se hizo en la cocina a lo largo de los años temblaban mientras pulía los candelabros de plata. La pierna le dolía más que de costumbre. El frío siempre empeoraba el dolor.

Isabel Montoro bajó las escaleras a las 7, vestida con su bata de seda. Vio a Ángela limpiando y sin decir palabra tiró deliberadamente su taza de chocolate al suelo. El líquido caliente salpicó las piernas de la joven criada. Era un juego que Isabel jugaba a menudo, crear desastres para que Ángela los limpiara, especialmente cuando había visitas importantes.

Era su forma de recordarle su lugar. Lo que Isabel no sabía es que Ángela había aprendido a leer. En los 7 años que llevaba sirviendo en la hacienda, Ángela había descifrado las letras usando las etiquetas de los productos en la despensa, los periódicos viejos que se usaban para envolver la carne y un libro de poesías francesas que una visitante había olvidado en 1907.

Don Pedro, el cocinero de 60 años que había visto crecer a tres generaciones de la familia de La Vega, la había ayudado en secreto. Cada noche, cuando los patrones dormían, le enseñaba las palabras que conocía. Pero aprender a leer fue solo el principio. Ángela había comenzado a enseñar. 6 meses antes de la fotografía, algo había cambiado en la hacienda la esperanza.

Los peones murmuraban sobre noticias que llegaban del norte. Palabras como revolución y justicia se susurraban en los campos de age. Cuando los capataces no escuchaban. Ángela, desde su posición invisible en la casa principal escuchaba todo. Los patrones hablaban en francés cuando discutían temas delicados, creyendo que nadie más entendería.

No sabían que Ángela había descifrado suficiente del libro de poesías olvidado como para comprender lo esencial. Tenían miedo. La mañana del 15 de marzo de 1909, mientras el fotógrafo instalaba su equipo, don Ramón paseaba nervioso por el salón. Los recibos de compra de la cámara, que costó 300 pesos importada desde Hamburgo, muestran que la sesión fue planeada con semanas de anticipación.

Querían documentar su poder, su prosperidad, su dominio sobre esta tierra y su gente. Querían que sus nietos vieran la gloria de la familia de la Vega en su máximo esplendor. Por eso decidieron incluir a Ángela en la fotografía, no como persona, sino como símbolo. La criada Coja representaba su benevolencia, su caridad cristiana. Qué generosos eran al dar trabajo a una liciada huérfana. Qué nobles al permitirle vivir bajo su techo.

Los visitantes de la ciudad de México siempre los elogiaban por su compasión. Si tan solo supieran la verdad, cada noche Ángela dormía en el suelo de un cuarto de 2 m por 2 m detrás de la cocina. No había ventanas. En verano, el calor era sofocante. En invierno, como ese marzo de 1909, el frío penetraba hasta los huesos.

Su pierna mala se entumecía tanto que algunas mañanas no podía levantarse durante varios minutos. Tenía que arrastrarse hasta la pared y usar su bengala como palanca para ponerse de pie. Los domingos, su único día de medio descanso, Ángela cojeaba hasta el pueblo. Oficialmente iba a misa. En realidad, después del servicio religioso, se reunía con un pequeño grupo de niños detrás de la iglesia.

Ahí, sentada en una piedra para descansar su pierna, les enseñaba las letras que había aprendido. Usaba un palo para dibujar en la tierra. A, e, i, o, u. Los niños repetían en coro sus voces mezclándose con el canto de los pájaros. María, la lavandera de 50 años que había perdido a dos hijos por enfermedades curables, le prestaba su reboso en los días más fríos.

A veces le llevaba tortillas escondidas en su canasta. El jardinero, un hombre callado llamado Joaquín, había tallado en secreto una nueva bengala más cómoda para Ángela. Se la dio una noche sin decir palabra, solo asintió cuando ella intentó agradecerle. Estos pequeños actos de bondad eran los que mantenían viva su esperanza.

Pero había algo más que sostenía a Ángela, su fe. No la fe sumisa que los patrones predicaban en su capilla privada, donde el padre Sebastián venía cada domingo a decirles que Dios había ordenado el mundo así con ricos y pobres, amos y siervos. No, la fe de Ángela era diferente. Era la fe de su abuela, una mujer indígena que le había enseñado sobre la Virgen de Guadalupe antes de morir, una virgen morena como ellas, que entendía el sufrimiento de los olvidados.

En su cuarto sin ventanas, Ángela había creado un pequeño altar con una imagen de la Guadalupana que rescató de la basura cuando Isabel la tiró por vieja. Cada noche, antes de dormir en el suelo frío, rezaba, no pedía milagros, solo fuerza para levantarse una mañana más. El censo de 1910, realizado apenas un año después de la fotografía, registra que en la hacienda La esperanza vivían 120 personas. De ellas solo cuatro sabían leer.

Don Ramón, Isabel, el administrador francés y oficialmente nadie más. Pero los niños del pueblo sabían la verdad. Para entonces, Ángela había enseñado a leer a 23 de ellos. No aparecen en ningún registro oficial porque las lecciones eran clandestinas, pero sus nombres estaban grabados en el corazón de Ángela.

Lupita, Juan, Carmen, Pedro el chico, las gemelas Rosa y Rita. Isabel sospechaba algo. Una tarde de febrero encontró a Ángela mirando un periódico viejo en la cocina. La criada fingió estar usando el papel para limpiar, pero Isabel notó que sus ojos seguían las líneas del texto. Esa noche, en la cena, se lo comentó a don Ramón. Él se ríó. Una coja analfabeta leyendo.

¿Qué ocurrencia? Además, aunque supiera leer, ¿qué podría hacer con ese conocimiento? No era como si pudiera escapar. ¿A dónde iría una liciada sin dinero ni familia? tenían razón en algo. Ángela no podía escapar físicamente. Su pierna no le permitiría llegar muy lejos, pero había encontrado otra forma de libertad.

Cada palabra que enseñaba a los niños era un acto de rebelión. Cada letra que dibujaba en la tierra era un golpe contra el mundo que don Ramón e Isabel habían construido. Y entonces llegó el fotógrafo. Era un hombre alemán llamado Heinrich Simmerman. Según consta en los registros de extranjeros de San Luis Potosí, había llegado a México en 1905, huyendo de algo que nunca explicó.

Se ganaba la vida viajando por las haciendas, tomando retratos de las familias ricas. Tenía fama de capturar no solo las imágenes, sino las almas de sus sujetos. Cuando vio a Ángelando por el salón mientras preparaba todo para la sesión, algo en su expresión cambió. Había visto esa mirada antes en los getos de Varsovia, donde creció, en los rostros de los que sobrevivían a pesar de todo.

Le habló en español con fuerte acento. Ten cuidado, niña. Las revoluciones no avisan cuando llegan. Ángela no entendió qué quiso decir. No hasta un año después, cuando los primeros disparos de la Revolución Mexicana resonaron en las montañas cercanas. El momento exacto de la fotografía quedó congelado para siempre. 15 de marzo de 1909, 3:15 de la tarde.

Don Ramón sonríe con la satisfacción de quien cree que su mundo es eterno. Isabel mira a la cámara con la barbilla levantada, sus perlas brillando contra el tercio pelo negro de su vestido. Y Ángela, de pie entre ellos, mantiene una expresión que el fotógrafo Simmerman describiría años después en su diario como la mirada de alguien que sabe que las tormentas vienen, pero no puede decir cuándo.

Lo que ninguno de ellos sabía es que en ese preciso momento, a menos de 300 km de distancia, Francisco Io Madero escribía cartas que pronto incendiarían todo México. La revolución no era una posibilidad distante, era una certeza que se acercaba como la tormenta que Ángela sentía en sus huesos adoloridos cada vez que el clima cambiaba.

Un año después, en la noche del 20 de noviembre de 1910, Ángela escuchó los primeros disparos. Eran las 2 de la madrugada y ella estaba despierta como siempre porque el dolor en su pierna no la dejaba dormir. Los perros de la hacienda ladraban enloquecidos. Desde su cuarto sin ventanas podía escuchar los gritos de los hombres, el galope de los caballos, el inconfundible sonido del miedo desatado. Don Ramón había oído tres días antes.

Los informes militares de la época preservados en el Archivo General de la Nación confirman que muchos ascendados abandonaron sus propiedades cuando los rumores de levantamiento se volvieron demasiado creíbles para ignorar. Se llevó las joyas. el dinero, los documentos importantes, se llevó todo menos a su esposa.

Isabel se había negado a irse, no por valentía, sino por vanidad. No podía creer que alguien se atreviera a tocar a una Montoro. Su familia había poseído tierras en San Luis Potosí desde la época colonial. En su mente, ella era intocable. La historia le enseñaría esa noche que estaba equivocada. Cuando los rebeldes entraron a la hacienda, Ángela estaba en la cocina. Había decidido no esconderse.

¿Qué caso tenía? Una coja no podía correr. Además, no era a ella a quien buscaban. Don Pedro, el viejo cocinero, había huído con los demás sirvientes. Solo quedaban ella, María la lavandera, que se negó a abandonarla, y la señora Isabel, escondida, Dios sabía dónde. Los rebeldes eran campesinos, no soldados. Ángela reconoció a varios.

Estaba Tomás, el hijo del herrero, que había perdido dos dedos en un accidente en los campos, porque don Ramón se negaba a comprar herramientas seguras. Estaba Miguel, cuya hermana había sido violada por el capataz y luego despedida cuando quedó embarazada. Estaban los hermanos Hernández, cuyo padre murió de una enfermedad curable porque no les dieron permiso de llevarlo al médico del pueblo. Venían por justicia o por venganza.

A esas alturas de la noche era difícil distinguir entre las dos. Buscaron por toda la casa principal, rompieron los muebles franceses, rasgaron las pinturas al óleo importadas de España, quemaron los documentos que certificaban la propiedad de tierras robadas a comunidades indígenas generaciones atrás, pero no encontraron a Isabel.

Fue entonces cuando Ángela la vio a través de la puerta entreabierta de la despensa pudo distinguir el brillo de las perlas en la oscuridad. Isabel estaba acurrucada entre sacos de frijol, temblando como Ángela había temblado tantas noches de frío en su cuarto sin ventanas. Sus ojos, esos ojos que siempre miraban con desprecio, ahora suplicaban en silencio.

Por un momento que pareció eterno, Ángela sostuvo su bengala con fuerza. Podría simplemente darse vuelta. Podría fingir que no vio nada. podría dejar que la justicia o la venganza siguiera su curso. Nadie la culparía. Todos entenderían. La coja que fue tratada como menos que humana no le debía nada a la mujer que la había humillado durante 7 años.

Pero entonces Isabel susurró algo que cambió todo. Por favor, Ángela. Mi hija era la primera vez en 7 años que Isabel la llamaba por su nombre. No la coja. No la liciada. No, oye tú, Ángela. Y mencionó a su hija Cristina, que vivía en la ciudad de México estudiando en un colegio de monjas.

La hija que vendría a visitarla en Navidad, la hija que no sabía quién era realmente su madre. Ángela tomó una decisión que definiría el resto de su vida. No por amor a Isabel, no por perdón, sino por algo más profundo y complicado, por la certeza de que convertirse en aquello que odiaba no era victoria, sino derrota.

Con su pierna mala arrastrándose dolorosamente, guió a Isabel por los pasillos oscuros que conocía de memoria. Cada paso era una tortura. El camino hasta la capilla trasera, normalmente de 5 minutos, les tomó 20. podían escuchar a los rebeldes registrando las habitaciones superiores acercándose. La capilla tenía un escondite que los contrabandistas habían construido en el siglo anterior, cuando la hacienda se usaba para ocultar mercancías ilegales.

Ángela lo había descubierto años atrás mientras limpiaba. Nunca se lo dijo a nadie. Ahora ese secreto salvaría la vida de la mujer que había hecho la suya miserable. Mientras ayudaba a Isabel a entrar al escondite, sus miradas se cruzaron. En los ojos de su patrona, Ángela no vio gratitud. Vio miedo, sí, pero también algo más.

La comprensión terrible de que su vida dependía completamente de la bondad de alguien a quien había tratado como basura. Antes de cerrar el panel secreto, Ángela dijo algo que perseguiría a Isabel por el resto de sus días. No lo hago por usted, señora. Lo hago porque alguien tiene que enseñar que incluso los cojos y olvidados podemos elegir ser mejores que nuestros patrones. Los rebeldes se fueron al amanecer sin encontrar a Isabel.

Se llevaron comida, algunas armas y la satisfacción de haber destruido el símbolo del poder de los de la Vega, pero dejaron algo atrás. La fotografía estaba tirada en el suelo del salón, el vidrio roto, pero la imagen intacta. Ángela la recogió con sus manos marcadas por las quemaduras. La miró largo rato.

Ahí estaban los tres congelados en un momento que ahora parecía pertenecer a otra vida. Don Ramón con su arrogancia, Isabel con su desprecio y ella, Ángela, de pie entre ellos con su bengala, sobreviviendo. Dos días después, cuando los soldados federales retomaron el control de la región, Isabel emergió de su escondite.

Lo primero que hizo fue buscar a su esposo para contarle cómo la criada Coja la había salvado. Segundo fue ofrecerle a Ángelas 5 pesos extra al mes para que no dijera nada. Don Ramón regresó a la Hacienda el 3 de diciembre de 1910, escoltado por 30 soldados federales. Los documentos militares de la época registran que el gobierno había enviado tropas para proteger las haciendas estratégicas y la esperanza producía suficiente pulque y granos como para ser considerada vital.

Cuando Isabel le contó en privado lo que había sucedido, como la coja la había salvado, su rostro se tornó del color de la ceniza. Esa misma noche mandó llamar a Ángela a su despacho. Era la primera vez en 7 años que pisaba esa habitación como algo más que la criada que limpiaba. Don Ramón estaba sentado detrás de su escritorio de Caoba, el mismo donde había firmado la orden de no ayudar a Felipe Ruiz el día del accidente. No la invitó a sentarse.

Con su pierna mala palpitando de dolor después de un día entero de trabajo. Ángela tuvo que sostenerse de su bengala mientras él hablaba. Las palabras de don Ramón fueron medidas, frías, calculadas. Le ofreció 10 pesos al mes, el doble de lo que cualquier criada ganaba para garantizar su silencio. No era gratitud, era miedo.

Si la historia se supiera, si la gente supiera que don Ramón de la Vega había huído como un cobarde mientras su esposa fue salvada por una criada liciada, su reputación quedaría destruida. Ángela escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella habló por primera vez en años sin que le preguntaran algo directamente.

Sus palabras fueron claras, sin el tartamudeo que fingía tener cuando los patrones la interrogaban sobre algo roto o perdido. No quiero su dinero, don Ramón. Quiero permiso para enseñar a leer a los niños del pueblo oficialmente con su bendición. El silencio que siguió fue tan pesado que Ángela podía escuchar su propio corazón latiendo. Don Ramón la miró como si la viera por primera vez.

Esta criada coja, esta huérfana que dormía en el suelo, esta nada, lo estaba chantajeando y lo peor es que no podía hacer nada al respecto. El acuerdo se cerró esa noche. Ángela podría usar la capilla vieja los domingos después de misa para enseñar a los niños. A cambio, nunca hablaría de lo ocurrido la noche del 20 de noviembre.

Los testigos orales recopilados décadas después por el Instituto Nacional de Antropología confirman que efectivamente a partir de diciembre de 1910 la Hacienda La Esperanza tuvo una escuela dominical no oficial donde una joven coja enseñaba las primeras letras, pero Ángela no se conformó con eso. Sabía que don Ramón e Isabel la toleraban solo por necesidad, no por cambio genuino.

La prueba vino la semana siguiente cuando Isabel la vio cojeando más lento de lo usual por el pasillo. En lugar de preguntar si necesitaba ayuda, le gritó que se apurara, que las visitas llegarían pronto y la casa era un desastre. Nada había cambiado realmente. Ángela seguía durmiendo en el cuarto sin ventanas, seguía comiendo las obras frías, seguía haciendo la coja para todos, excepto cuando necesitaban recordar que les debían la vida. Pero ahora tenía algo que antes no poder.

Un poder pequeño, limitado, pero real. Los domingos en la capilla vieja se convirtieron en el momento más importante de la semana para docenas de familias. Al principio vinieron solo los niños más valientes, cinco o seis. Para enero de 1911, según las cartas del padre José María Hernández, había más de 30 niños aprendiendo a leer con la señorita Ángela, como habían comenzado a llamarla. No era fácil.

Ángela solo tenía los conocimientos que había robado de periódicos viejos y un libro de poesía francesa. Muchas veces no estaba segura de estar enseñando correctamente, pero los niños no necesitaban perfección, necesitaban esperanza. Y eso Ángela podía darlo. Usaba carbón sobre tablas de madera que Joaquín, el jardinero, preparaba en secreto. Enseñaba con canciones para que los niños memorizaran mejor. Inventaba historias donde las letras eran personajes.

La A era una montaña que los niños debían escalar. La O era un sol que calentaba sus días. La U era una herradura de la suerte. María la lavandera comenzó a asistir también sentándose en la última fila, fingiendo que solo acompañaba a los niños, pero absorbiendo cada palabra. Tenía 52 años y había vivido toda su vida firmando con una X.

La primera vez que escribió su nombre completo, María Guadalupe Sánchez, lloró en silencio mientras Ángela cojeaba hasta ella y le apretaba el hombro con su mano marcada por las quemaduras. Pero enseñar a leer no era el único acto de resistencia de Ángela. Entre las lecciones de letras contaba historias, historias de hombres y mujeres valientes que se levantaron contra la injusticia.

Historias que sonaban como cuentos de hadas, pero que los niños más grandes reconocían como ecos de la revolución, que seguía ardiendo en otras partes de México. En febrero de 1911 las noticias llegaron. Madero había tomado Ciudad Juárez. La revolución ya no era una revuelta aislada, era un incendio que consumía al país.

Don Ramón comenzó a hacer planes para huir definitivamente a España. Isabel empacaba sus joyas cada noche, solo para desempacar al día siguiente, incapaz de decidir qué llevar. Fue durante esos días de incertidumbre cuando sucedió algo que nadie esperaba. Cristina, la hija de Isabel, que estudiaba en la ciudad de México, llegó de visita sorpresa. Tenía 19 años.

Había sido educada por monjas francesas y no sabía nada de la verdadera naturaleza de sus padres. El primer encuentro entre Cristina y Ángela fue revelador. La joven rica vio a la criada Coja y, en lugar de ignorarla, como su madre le había enseñado, le preguntó su nombre. Cuando Ángela respondió, Cristina notó algo que nadie más había visto.

Las manos de Ángela tenían manchas de tinta, la tinta que usan los que escriben. Esa noche, mientras sus padres discutían sobre si huir o quedarse, Cristina bajó a la cocina. Encontró a Ángela preparando la cena, su pierna mala temblando por el cansancio del día. Sin pedir permiso, Cristina tomó un banquillo y comenzó a ayudar.

Mientras pelaban papas juntas, Cristina hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Tú sabes leer, verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Ángela la miró evaluando si podía confiar en esta joven que tenía los ojos de su madre, pero no su crueldad. Finalmente asintió. “Enséñame”, dijo Cristina. “No, a leer. Eso ya sé.

Enséñame a enseñar como tú lo haces. Quiero ayudar. Era el 15 de marzo de 1911, exactamente 2 años después de que tomaran la fotografía. La alianza entre Cristina y Ángela duró exactamente 17 días. El tiempo suficiente para que Isabel descubriera a su hija en la capilla vieja, sentada en el suelo entre niños descalzos, ayudando a Ángela a enseñar las vocales.

La explosión de rabia de Isabel resonó por toda la hacienda. Los gritos, los platos rotos, las amenazas. Cristina fue enviada de vuelta a la Ciudad de México esa misma tarde con órdenes estrictas de no volver hasta que aprendiera su lugar en el mundo. Pero 17 días habían sido suficientes. Cristina había visto algo que no podía olvidar.

La dignidad en los ojos de Ángela cuando enseñaba. El hambre de conocimiento en los rostros de los niños, la posibilidad de un México diferente. Antes de irse logró darle a Ángela un regalo escondido en la capilla, tres libros de texto básicos que había traído de su colegio y 20 pesos que había ahorrado. Era más dinero del que Ángela había visto junta en su vida.

Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. La revolución se extendía como pólvora. En mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y huyó a Francia. Los ascendados como Don Ramón vivían en pánico constante. Cada noche podía ser la noche en que los rebeldes regresaran y esta vez no habría piedad. Pero Ángela continuaba enseñando.

Cada domingo sin falta cojeaba hasta la capilla vieja. Su pierna empeoraba con los años. El dolor era constante, pero su voluntad era más fuerte. Para septiembre de 1911 había enseñado a escribir sus nombres a 47 niños. Los registros parroquiales posteriores muestran un aumento súbito en las firmas en lugar de X en los documentos de bautismo y matrimonio a partir de ese año.

Don Ramón e Isabel finalmente huyeron a España en octubre de 1911 cuando las noticias de que Zapata se acercaba a San Luis Potosí se volvieron demasiado creíbles. Se llevaron todo lo que pudieron cargar, joyas, dinero, documentos. Dejaron atrás la hacienda, los trabajadores y, en un descuido que parecía simbólico, la fotografía de 1909.

La imagen quedó colgada en la pared del salón abandonado, testigo silencioso del fin de una era. Los saqueadores que vinieron después se llevaron los marcos de plata, los candelabros, hasta los clavos de las paredes, pero nadie quiso la fotografía. ¿Quién querría la imagen de los opresores vencidos? Nadie, exceptó Ángela.

Cuando la hacienda fue finalmente abandonada, ella cojeó hasta el salón principal. por última vez tomó la fotografía con sus manos cicatrizadas y la guardó, no por nostalgia, sino como recordatorio. En el reverso, con la caligrafía cuidadosa que había perfeccionado enseñando a los niños, escribió La coja que salvó a la señora. 1910.

para que no olvidemos que la dignidad no se mide en piernas sanas, sino en decisiones difíciles. La revolución continuó por años. La hacienda fue dividida y repartida entre los campesinos en 1915, cumpliendo parcialmente las promesas de tierra y libertad. Ángela recibió una parcela pequeña, apenas suficiente para una casa modesta y un huerto, pero para ella era un palacio comparado con el cuarto sin ventanas donde había dormido por años.

Con los libros que Cristina le había dejado y su propia determinación, Ángela estableció la primera escuela rural de la región. No era oficial. El gobierno postrevolucionario tardaría años en llegar con educación formal a esos rincones olvidados. Pero era real, era suya, era libre. Los testimonios orales recopilados en 1960 por el Instituto Nacional de Antropología hablan de una mujer extraordinaria.

Los ancianos, que habían sido sus estudiantes, la recordaban con reverencia. Lupita Hernández, que tenía 80 años cuando dio su testimonio, dijo, “La maestra Ángela nos enseñó más que letras. nos enseñó que éramos personas, no animales, que nuestros hijos merecían más que nosotros tuvimos.

Pedro Martínez, otro de sus primeros estudiantes, se convirtió en el primer médico de la región. En su testimonio contó cada vez que veía a la maestra Ángela caminar con dificultad hasta la escuela, con su pierna mala y su bengala, pero nunca faltando ni un solo día, entendía que no había excusa para no luchar por algo mejor. En 1943, cuando unos investigadores de la Universidad Nacional encontraron la fotografía en los archivos municipales, donde había sido donada tras la muerte de quien la conservó por años, quedaron intrigados por la inscripción en el reverso. Rastrearon la historia, entrevistaron a los sobrevivientes,

reconstruyeron los eventos de aquella noche de noviembre de 1910. Lo que descubrieron los asombró. La criada coja de la fotografía no solo había salvado a su opresora, había transformado su acto de compasión en un movimiento educativo que cambió la vida de cientos de personas. Para cuando la encontraron, Ángela tenía 68 años y seguía enseñando ahora en una escuela oficial que el gobierno había construido en 1935, en parte gracias a las peticiones constantes de sus exalumnos que habían aprendido a escribir cartas a las autoridades.

El 14 de septiembre de 1968, Ángela Ruiz murió mientras dormía. Tenía 76 años. Su pierna mala finalmente descansaba. Sus manos marcadas por las quemaduras finalmente estaban quietas. El funeral fue el más grande que la región había visto. Vinieron personas de todos los pueblos cercanos.

Muchos eran analfabetos que llegaron caminando kilómetros para despedir a la mujer que había asegurado que sus hijos no lo fueran. Entre los asistentes estaba una mujer de 60 años, elegantemente vestida, que había viajado desde la Ciudad de México. Era Cristina de la Vega, la hija de Isabel.

En sus manos llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que los niños del pueblo solían llevarle a Ángela para alegrar sus días difíciles. Se acercó al ataúd y dejó una carta. Nadie supo qué decía, pero los que estaban cerca la vieron llorar en silencio. La escuela que Ángela ayudó a fundar sigue existiendo. Se llama Escuela primaria rural Felipe Ruiz en honor a su padre.

Es un edificio modesto de adobe y techo de lámina, pero en su entrada hay una placa que dice en memoria de Ángela Ruiz 1892968. Maestra, luchadora, prueba viviente de que la verdadera grandeza no está en las piernas que nos sostienen, sino en la voluntad que nos impulsa a levantarnos cada día. La bengala de Ángela está en el pequeño museo municipal de San Luis Potosí, aunque la placa la data incorrectamente como de 1920 en lugar de 1909.

La fotografía original se perdió en un incendio en 1985, pero existen copias en varios archivos. Cada vez que alguien la mira, ve a tres personas posando para la posteridad. Los que conocen la historia ven algo más. Ven a una joven coja que no sabía que en un año sería la única con la valentía suficiente para elegir la compasión sobre la venganza. Y quizás esa es la lección más poderosa de todas.

que en los momentos más oscuros, cuando tenemos todo el derecho a elegir la crueldad, elegir la bondad no es debilidad, es la forma más radical de revolución. Es declarar que el ciclo de dolor termina contigo. Es decidir que aunque el mundo te haya tratado como menos que humana, tú te niegas a hacer lo mismo con otros.

Ángela Ruiz nunca se casó, nunca tuvo hijos biológicos, nunca recibió reconocimientos oficiales en vida, murió pobre, pero respetada. Su legado no está en monumentos de mármol o calles con su nombre. Está en cada niño de San Luis Potosí que aprendió a escribir su nombre. Está en cada carta que esos niños ya adultos escribieron exigiendo sus derechos.

está en cada generación que se negó a aceptar que la ignorancia era su destino. Y está en esta fotografía donde una joven coja se para entre sus opresores, sin saber que la historia la recordaría no como víctima, sino como la más fuerte de los tres. Porque al final don Ramón e Isabel de la Vega son apenas notas al pie en los libros de historia.

Pero Ángela Ruiz, la coja, la olvidada, la que dormía en el suelo, sigue viva en cada acto de dignidad silenciosa, en cada elección de bondad sobre crueldad, en cada persona que se niega a dejar que sus limitaciones definan sus posibilidades. Si algo nos enseña su historia es esto. Todos llevamos nuestras bengalas, visibles o invisibles. Todos cojeamos de alguna manera por la vida.

La pregunta no es si tenemos limitaciones, la pregunta es, ¿qué elegimos hacer a pesar de ellas? Y a veces, solo a veces, la persona más rota en la fotografía resulta ser la única entera. Y así llegamos al final de esta dramatización inspirada en hechos históricos de principios del siglo XX. La fotografía de 1909, que parecía mostrar poder y caridad terminó revelando algo mucho más profundo.

La dignidad y el coraje de una joven coja que eligió la compasión cuando tenía todos los motivos para elegir la venganza. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no se mide en riquezas ni en títulos, sino en la capacidad de actuar con humanidad, incluso en medio de la injusticia. Y ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo.

¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Ángela aquella noche de 1910? ¿Crees que es posible romper el ciclo de odio y dolor con un acto de bondad? ¿Qué enseñanza de esta historia podrías aplicar en tu propia vida o en los recuerdos de tu familia? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra dignidad para que yo sepa que acompañaste la historia completa.

Cuéntame también desde qué ciudad nos ves y si quieres comparte alguna historia de tus abuelos o bisabuelos porque esas memorias familiares son las que inspiran nuevas narraciones en este canal. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, activar la campanita, compartir este video y si deseas, haz clic en el card final para seguir descubriendo otras historias que, como esta, esconden lecciones de vida entre fotografías y recuerdos olvidados.

Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.

News

El Joven Puso Un Pie Sobre La Lápida Para Tomarse Una Foto, Tres Días Después…

El joven puso un pie sobre la lápida para tomarse una foto tr días después. Hola a todos. Disfruten…

El hijo que volvió del ejercito buscando a su madre… y descubrió una verdad indígnate

Manuel regresó a su pueblo cuando el sol comenzaba a caer detrás de los cerros. traía la maleta militar…

Cada tarde, al salir de la secundaria, Tomás caminaba por las calles empedradas con su mochila colgando de un solo hombro y una flor silvestre cuidadosamente protegida entre sus dedos. No importaba si llovía, si el viento le azotaba el rostro o si el calor hacía insoportable el trayecto: ese era su ritual, inquebrantable, casi sagrado.

La flor que nunca se marchitó Las calles de San Miguel siempre olían a pan caliente y a tierra mojada…

Marcela de 60 años quedó embarazada de un joven bailarín y le dió su gran tesoro

Patícate, niño. Perdón, maestra. Edison. Edison, ¿qué traes puesto? Mi pantalón. No me refiero a eso rosa que sale…

La Foto De 1912 Muestra A Dos Hermanos Abrazados — Pero A Ella Le Negaron Hasta El Derecho De Leer…

¿Alguna vez te has detenido frente a una escuela y pensado cómo sería que alguien te negara el derecho…

El uniforme escolar de Daniel siempre olía a jabón barato y a noches sin sueño. No era un uniforme nuevo: llevaba tres años acompañándolo, resistiendo lluvias, recreos, caídas en el patio y hasta peleas tontas con sus compañeros.

Capítulo 1: El uniforme cansado El uniforme escolar de Daniel siempre olía a jabón barato y a noches sin sueño….

End of content

No more pages to load