Y si te dijera que una simple fotografía antigua puede esconder la mayor tragedia de una familia. En 1909, en las afueras de Guadalajara, un niño de apenas 9 años posó vestido de payaso para la cámara. Lo que parecía un recuerdo inocente, escondía detrás de esa sonrisa el inicio de una despedida que lo marcaría para siempre.

Años más tarde, lo que se descubrió sobre ese circo itinerante cambiaría para siempre la manera en que entendemos la infancia en México. ¿Qué sucedió en realidad y qué secreto guardó esa imagen durante décadas? Te lo voy a contar ahora en esta historia dramatizada inspirada en hechos históricos.

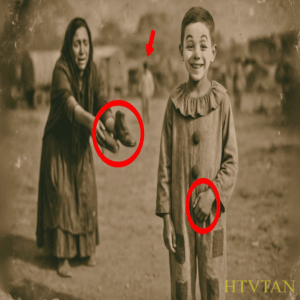

Así podemos seguir trayendo historias dramatizadas que no solo conmueven, sino que también nos dejan lecciones de vida que no deben olvidarse. Hay fotografías que guardan secretos tan dolorosos que deberían permanecer enterradas para siempre. Esta es una de ellas. La imagen muestra a un niño de 9 años vestido de payaso, sonriendo como si el mundo entero le perteneciera.

Pero si miras con atención, si te fijas en el fondo borroso de la fotografía, verás a una mujer con el reboso cubriendo sus hombros, las manos apretadas contra el pecho y los ojos rojos de tanto llorar. Era su madre y en menos de 3 minutos perdería a su hijo para siempre.

Si permaneces hasta el final de esta historia, descubrirás por qué el niño sonríe mientras su madre llora y porque esa sonrisa se convertiría en la maldición que lo perseguiría por el resto de su vida. Era el 14 de abril de 1909 en las afueras de Guadalajara. El circo estrella del norte había montado su carpa roja en medio del polvo del camino, justo donde el pueblo terminaba y comenzaba el campo seco.

El aire olía a tierra quemada y a las primeras gotas de lluvia que nunca llegaban. Mateo Hernández, de apenas 9 años, estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de 200 familias que aún no conocía. La fotografía fue descubierta 78 años después, en 1987, cuando demolían una vieja casa de adobe en el barrio de San Juan.

Estaba escondida dentro de una caja de ojalata junto a un rosario roto y tres cartas que nunca fueron enviadas. Los expertos del Archivo Municipal de Guadalajara confirmaron su autenticidad, pero fue el detalle casi invisible en la mano izquierda del niño, lo que reveló la verdadera historia, un gesto tan pequeño que solo una madre podría reconocerlo. Pero retrocedamos 6 meses antes de esa fotografía.

Cuando Mateo aún creía que hacer reír a la gente era su único talento. Era octubre de 1908. Y la gran sequía había convertido los campos de maíz en cementerios de tallos secos. Su padre, don Joaquín, había partido hacia el norte tres meses atrás, prometiendo enviar dinero desde las minas de Arizona. Nunca llegó ni una sola carta.

Los dos hermanos mayores de Mateo habían desaparecido en la noche, huyendo de las deudas con el ascendado don Porfirio, quien cobraba sus rentas con látigo y humillación. Doña Clara, su madre, lavaba ropa ajena desde el amanecer hasta que sus manos sangraban. Cobraba tres centavos por docena y necesitaba lavar 100 docenas para comprar un kilo de maíz.

Mateo la observaba cada noche, contando las monedas bajo la luz de una vela de cebo, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. A veces, cuando pensaba que nadie la veía, se llevaba las manos a la cara y sus hombros temblaban. Mateo aprendió entonces que el llanto de una madre suena diferente cuando intenta que sus hijos no la escuchen.

Fue en el mercado donde todo comenzó a cambiar. Mateo había desarrollado un talento especial para hacer reír a los comerciantes con sus imitaciones. Caminaba como don Porfirio con su barriga prominente o fingía ser el padre Miguel bendiciendo las verduras podridas. La gente reía y a veces le lanzaban una tortilla dura o un pedazo de fruta magullada.

era su forma de contribuir, aunque su estómago rugiera y tuviera que darle su porción a su hermana menor, Esperanza, que toscía sangre desde hacía tres semanas. El primer encuentro con el circo ocurrió un jueves de mercado. La caravana atravesó la plaza principal con sus carros pintados de colores imposibles.

Los payasos lanzaban dulces, los acróbatas caminaban sobre sus manos y un hombre tragaba fuego como si fuera agua fresca. Pero fue don Pascual, el dueño del circo, quien notó algo especial en Mateo. El niño no miraba el espectáculo como los demás. Lo estudiaba, memorizaba cada movimiento, cada gesto que arrancaba risas.

Don Pascual se acercó con su traje de terciopelo gastado y su bastón con empuñadura de plata falsa. Tenía los ojos de alguien que había visto demasiado mundo y había aprendido a reconocer el talento en los lugares más inesperados. Le ofreció a Mateo una moneda de plata para que hiciera reír a su ayudante, un hombre amargado que no había sonreído en 10 años.

Mateo lo logró en menos de un minuto, imitando a un gallo tratando de conquistar a una gallina imaginaria. Esa noche, don Pascual visitó la casa de adobe donde vivía la familia Hernández. El techo goteaba, las paredes mostraban grietas que parecían venas y el único mueble era un petate donde dormían todos juntos para darse calor mientras Esperanza toscía en un rincón.

Y doña Clara trataba de parecer digna en su pobreza. Don Pascual hizo su propuesta. Llevaría a Mateo con el circo. Le daría comida tres veces al día, ropa limpia, un lugar donde dormir y la oportunidad de convertirse en un verdadero artista. A cambio, el niño trabajaría para él durante 7 años.

Doña Clara apretó a Mateo contra su pecho como si quisiera fundirlo con su propio cuerpo. Pero cuando Esperanza volvió a tocer y esta vez la sangre manchó el único vestido que tenía, algo se quebró en sus ojos. Don Pascual dejó 5 pesos de plata sobre el petate, suficiente para comprar medicina y comida para un mes. Era más dinero del que habían visto en un año.

Mateo vio como su madre luchaba entre su amor y su desesperación. La vio mirar a esperanza, luego a él, luego a los cinco pesos que brillaban como cinco soles en la oscuridad de su miseria. Y entonces, siendo apenas un niño de 9 años, Mateo tomó la decisión que ningún niño debería tomar. Se acercó a su madre, le hizo el gesto secreto con la mano izquierda que significaba te amo y le dijo que quería ir con el circo.

Pero había algo que Mateo no sabía, algo que don Pascual ocultaba detrás de su sonrisa paternal. Los registros policiales de la época, consultados décadas después mencionaban reportes de niños desaparecidos que coincidían con las rutas del circo Estrella del Norte. Y en el fondo de la fotografía que sería tomada al día siguiente, si uno observa con mucho cuidado, puede verse a otro niño, borroso y distante con el mismo traje de payaso, un niño del que nadie volvió a saber nada. 6 meses antes de aquella fotografía, cuando el hambre era tan feroz que Mateo

había aprendido a masticar hojas de mesquite para engañar al estómago, ocurrió algo que cambiaría su percepción del mundo para siempre. Era una madrugada de octubre cuando escuchó a su madre negociando con don Porfirio en el patio. El ascendado había venido a cobrar 3 meses de renta atrasada. A través de las grietas de la pared de adobe, Mateo vio como el hombre tocaba el rostro de su madre mientras ella temblaba.

Vio como ella apartaba la cara cuando él se acercaba demasiado y escuchó las palabras que se clavarían en su memoria como clavos ardientes. Si no puedes pagar con dinero, hay otras formas, había dicho don Porfirio mientras su mano bajaba por el brazo de doña Clara. Fue entonces cuando Mateo salió corriendo al patio, fingiendo un ataque de locura, gritando y convulsionando en el suelo, como había visto hacer a un hombre en el mercado.

Rodó por la tierra, echó espuma por la boca que había preparado masticando jabón y actuó tan convincente. Que don Porfirio retrocedió asustado, murmurando sobre maldiciones y enfermedades contagiosas. se fue prometiendo volver, pero Mateo había aprendido algo crucial esa madrugada. Su capacidad para actuar, para transformarse en otro, podía ser más que entretenimiento, podía ser un arma.

Los diarios del padre Miguel, preservados en la parroquia de San Juan, mencionan a la familia Hernández varias veces durante ese terrible año de 1908. Describe a doña Clara como una mujer que mantenía su dignidad. incluso cuando traía a sus hijos a la iglesia descalzos y a Mateo como un niño con una sonrisa que no correspondía al hambre en sus ojos.

El padre escribió sobre la vez que encontró al niño robando velas de la iglesia, no para venderlas, sino para que su hermana pudiera ver mientras cosía de noche para ganar unos centavos extra. La vida en el barrio de San Juan era una batalla diaria contra la desesperanza. Las casas de adobe se alineaban como dientes podridos en calle sin nombre.

El censo de Jalisco de 1910 registraría que el 47% de los niños no sabían leer ni escribir, pero esa estadística fría no capturaba la realidad de niños como Mateo, que aprendían matemáticas contando los días que faltaban para la siguiente comida. El agua había que traerla del pozo comunitario antes del amanecer. Cuando las señoras ricas aún dormían y no se quejaban de compartir el agua con los pobres, Mateo había perfeccionado su arte en las plazas y mercados.

Aprendió que hacer reír a un rico requería sofisticación, referencias a sus propios vicios disimulados. Hacer reír a un pobre requería esperanza. la promesa de que alguien más la estaba pasando peor. Pero hacer reír a un niño enfermo, eso requería magia pura.

Lo descubrió cuando visitó a Esperanza en el cuarto donde la habían aislado para que su tos no contagiara a otros. La hizo reír imitando a una gallina tratando de volar y por un momento ella dejó de toser. Por un momento volvió a ser solo una niña de 7 años. Don Pascual había estado observando a Mateo durante semanas antes de hacer su propuesta. Los documentos del archivo municipal incluyen una licencia comercial a nombre de Pascual Mendoza para operar un espectáculo itinerante. Pero los detalles son vagos, las firmas borrosas.

Lo que los documentos no dicen es que don Pascual había perdido a su propio hijo años atrás, ahogado en un río durante una función. Desde entonces coleccionaba niños talentosos como otros coleccionan mariposas, clavándolos a su circo con contratos que sus padres analfabetos no podían leer. La noche antes de la partida, doña Clara no durmió.

Mateo la escuchó moverse por la casa tocando cada pared como si quisiera memorizar su textura. la vio sacar el rosario de su madre, el único objeto de valor que quedaba de tiempos mejores cuando su familia tenía tierras antes de que Don Porfirio se las quitara con papeles que no entendían.

Era un rosario de plata verdadera con cuentas de coral, valorado en al menos 20 pesos, suficiente para pagar 6 meses de renta. Pero en lugar de guardarlo para pagar deudas, doña Clara salió en la madrugada. Mateo la siguió a distancia, escondiéndose entre las sombras, como había aprendido cuando robaba tortillas del mercado. La vio entrar en la zapatería de don Luis, el único lugar en el pueblo donde vendían zapatos nuevos.

la vio entregar el rosario, sus manos temblando mientras el zapatero lo examinaba con su lupa. La vio salir con un par de zapatos de cuero negro, pequeños, del tamaño exacto de los pies de Mateo. Cuando ella regresó a casa, fingió dormir, pero a través de sus párpados entreabiertos, vio como ella envolvía los zapatos en el único pedazo de tela buena que tenían, cómo los escondía detrás de su espalda para dárselos en el momento de la despedida.

vio cómo se sentaba junto a él y le acariciaba el pelo durante horas, memorizando cada remolino, cada cicatriz de sus aventuras infantiles. Al amanecer del 14 de abril, el circo Estrella del Norte preparaba su partida. La carpa roja ya estaba desmontada, enrollada como una serpiente gigante en uno de los carros.

Los animales, dos monos viejos y un caballo que había visto mejores días, esperaban en sus jaulas. Los otros artistas, fantasmas de vidas anteriores, se movían con la eficiencia de quien ha repetido esta escena cientos de veces. Don Pascual había preparado el traje de payaso para Mateo.

No era nuevo, eso era evidente por los remiendos y el olor a sudor de otros niños, pero estaba limpio y tenía colores que Mateo nunca había visto en su ropa. Rojos que no eran de sangre, amarillos que no eran de enfermedad, azules que no eran de moretones. Mientras se lo ponían, dos mujeres del circo le pintaron la cara con carbón y harina mezclada con grasa de cerdo.

Le dijeron que sonriera, que un payaso triste era una contradicción que el público no perdonaba. Fue entonces cuando llegó el fotógrafo. Don Roberto se presentó como un documentalista de la ciudad, interesado en capturar la vida de los circos itinerantes para la posteridad. Lo que no dijo era que trabajaba en secreto documentando la explotación infantil en México, que sus fotografías serían usadas décadas después como evidencia para cambiar las leyes de protección a menores.

Preparó su cámara, ese aparato monstruoso que parecía poder robar almas, y pidió que el nuevo payasito posara para la historia. El momento exacto en que un niño deja de serlo no siempre es evidente. Para Mateo ocurrió a las 8:17 de la mañana del 14 de abril de 1909, cuando vio a su madre esconder los zapatos nuevos detrás de su espalda.

En ese instante comprendió el peso del sacrificio, el precio real de su partida y tomó una decisión que lo perseguiría durante décadas. decidió sonreír en la fotografía, no por alegría, sino para que su madre creyera que era feliz, para que su sacrificio no se sintiera en vano. Los otros niños del circo lo miraban con una mezcla de lástima y alivio.

Alivio porque su llegada significaba que tal vez ellos podrían descansar un poco más, dormir una hora extra antes de comenzar a montar la carpa. Lástima porque veían en sus ojos la misma esperanza que ellos habían tenido antes de aprender la verdad. Entre ellos estaba Ramón, un niño de 12 años que llevaba tres en el circo.

Sus padres lo habían vendido directamente sin la pantomima del contrato de aprendizaje. Ramón ya no sonreía fuera del escenario. Había aprendido a guardar sus sonrisas como otros guardan monedas, gastándolas solo cuando era absolutamente necesario. Ramón se acercó a Mateo mientras Don Pascual organizaba la sesión fotográfica.

le susurró rápidamente, aprovechando que los adultos estaban distraídos. No comas todo lo que te den el primer día, te enfermarás. Duerme con los zapatos puestos o te los robarán. Y nunca, nunca llores donde don Pascual pueda verte. Las lágrimas son señal de debilidad y los débiles no duran en el circo.

Antes de que Mateo pudiera responder, Ramón ya se había alejado, perdido entre los preparativos. Doña Clara se mantenía a distancia, como si acercarse demasiado pudiera romper su resolución. Esperanza no había venido demasiado enferma para el viaje hasta las afueras del pueblo, pero había enviado con su madre un pequeño soldadito de barro que Mateo había hecho para ella meses atrás, cuando aún creían que la tos era temporal.

Doña Clara se lo dio a Mateo sin palabras y él lo guardó en el bolsillo del traje de payaso, sintiendo su peso como un ancla a un mundo que estaba a punto de dejar. El fotógrafo don Roberto ajustaba su cámara con precisión obsesiva. Había viajado por todo México documentando lo que él llamaba las historias invisibles, esas que ocurrían en los márgenes mientras el país se preparaba para una revolución que ya se sentía en el aire.

Los registros del estudio Casasola, donde trabajaba ocasionalmente, mostrarían años después que Roberto había fotografiado más de 200 niños trabajadores entre 1908 y 1910. Pero esta fotografía, la de Mateo, sería la que más lo obsesionaría hasta su muerte. Don Pascual insistía en que todos los niños nuevos fueran fotografiados.

Decía que era para los carteles publicitarios, pero Ramón le había susurrado a Mateo otra verdad. Era para tener un registro en caso de que algún niño escapara o desapareciera. La fotografía era una cadena invisible, una prueba de propiedad que don Pascual guardaba como otros guardan escrituras. Mientras preparaban la escena, Mateo observó los detalles que después recordaría con claridad dolorosa.

El modo en que el sol de la mañana creaba sombras largas que parecían dedos tratando de retenerlo. El olor a café quemado que salía de la fogata, donde los artistas preparaban su desayuno. El sonido de los monos en sus jaulas chillando como si supieran que otro prisionero se unía a su caravana. y sobre todo el temblor casi imperceptible en las manos de su madre mientras trataba de parecer fuerte.

Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el significado de la fotografía para siempre. Don Pascual, con su instinto para el drama, sugirió que la madre apareciera en la foto, pero en el fondo, como un detalle borroso que diera profundidad a la imagen. Doña Clara se resistió al principio, pero don Pascual insistió con esa mezcla de autoridad y falsa amabilidad que caracterizaba a los hombres acostumbrados a salirse con la suya.

la colocó detrás de Mateo, lo suficientemente lejos para que su rostro no fuera completamente distinguible, pero lo suficientemente cerca para que su presencia se sintiera. En ese momento, Mateo tomó conciencia del poder de su decisión. Podía llorar, gritar, rogar que no lo llevaran. podía correr hacia los brazos de su madre y aferrarse a ella como el niño que todavía era.

Pero entonces vio los zapatos que ella escondía, el sacrificio convertido en cuero y cordones. Vio las ojeras que delataban noche sin dormir, calculando si el dinero que don Pascual había dejado alcanzaría para la medicina de esperanza. vio el vestido remendado tantas veces que ya no quedaba tela original y entendió que su partida no era un abandono, sino un acto de amor tan profundo que dolía respirar.

Entonces hizo algo que había practicado miles de veces sin saberlo. Transformó su dolor en actuación, su miedo en personaje. Se convirtió en el niño feliz que su madre necesitaba ver. irguió los hombros, infló el pecho y sonrió con cada músculo de su cara, pero sus manos contaban otra historia.

Con la mano izquierda, parcialmente oculta por el traje, hizo el gesto que había compartido con su madre desde que era muy pequeño, el pulgar entre el índice y el medio, una señal que habían inventado cuando él aún no sabía hablar y ella trabajaba lavando ropa. Significaba te amo en su lenguaje secreto, pero también significaba adiós. Doña Clara vio el gesto. Las lágrimas que había contenido durante días.

Finalmente desbordaron sus párpados, pero no se movió, no corrió hacia él, no rompió la ilusión que su hijo estaba creando para protegerla. En cambio, apretó los zapatos contra su pecho y lloró en silencio mientras el fotógrafo preparaba la placa. Don Roberto notó la tensión del momento.

Su experiencia documentando tragedias humanas le había enseñado a reconocer cuando estaba capturando algo más que una simple imagen. Ajustó el enfoque para asegurarse de que tanto el niño sonriente como la madre llorosa quedaran en el encuadre. Años después escribiría en su diario personal que esa fotografía contenía toda la tragedia de México en un solo instante.

La sonrisa forzada del progreso construida sobre las lágrimas de los sacrificados. Tres, dos, un. No se muevan, dijo don Roberto mientras presionaba el obturador. En ese instante, el tiempo se detuvo. La luz entró por el lente y grabó en la placa de vidrio un momento que contenía múltiples verdades superpuestas. La sonrisa de Mateo, perfecta en su falsedad, el gesto secreto de su mano izquierda, visible solo para quien supiera buscarlo.

zapatos nuevos que doña Clara finalmente sacó de detrás de su espalda, extendiéndolos hacia adelante en el momento exacto del disparo, creando un movimiento borroso que parecía un abrazo interrumpido y sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia en un día soleado, contradiciendo la alegría que se suponía debía capturar la imagen.

El flash de magnesio explotó con un resplandor que cegó momentáneamente a todos. En esa fracción de segundo de luz blanca, Mateo vio su futuro como una serie de imágenes superpuestas. Se vio cayendo una y otra vez en escenarios polvorientos, provocando risas que ocultaban su dolor. Se vio durmiendo en el suelo de carretas que olían a animales y desesperanza.

Se vio escribiendo cartas a su madre que nunca enviaría porque no quería que supiera la verdad y se vio años después convertido en el payaso principal del circo, incapaz de quitarse la máscara incluso cuando estaba solo. Cuando la luz se desvaneció y todos parpadearon para recuperar la visión, el momento había pasado.

Doña Clara dio dos pasos hacia adelante y extendió los zapatos hacia Mateo. Sus manos temblaban tanto que casi los deja caer. “Para que no te lastimes los pies en tu nueva vida”, dijo con voz quebrada. Mateo tomó los zapatos y los apretó contra su pecho. El cuero olía a nuevo, a posibilidades, a sacrificio.

Se quitó las sandalias rotas que había usado durante los últimos dos años y se puso los zapatos. Le quedaban un poco grandes, con espacio para crecer, como si su madre hubiera comprado no solo calzado, sino esperanza de futuro. Don Pascual observaba la escena con impaciencia disimulada. Había presenciado cientos de despedidas similares y había aprendido que mientras más se prolongaban, más difícil era partir.

Dio una palmada fuerte y anunció que era hora de moverse. La caravana tenía que llegar a Zapopan antes del anochecer para la función de esa noche. Los artistas comenzaron a subir a las carretas con la eficiencia de quien ha repetido esta rutina innumerables veces. Ramón se acercó a Mateo y lo tomó del brazo. Vamos, le susurró.

Si te quedas mirando, será peor. Pero Mateo no podía moverse. Sus pies, ahora calzados con los zapatos nuevos, parecían haberse fundido con la tierra. Miraba a su madre como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. La forma en que el sol de la mañana iluminaba las canas prematuras en su cabello, el lunar pequeño junto a su ojo izquierdo que saltaba cuando sonreía.

Las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena, manos que lo habían acariciado en las noches de fiebre, que habían remendado su ropa hasta que no quedaba tela original. Doña Clara fue quien rompió el momento, se acercó a su hijo, se agachó para quedar a su altura y lo miró directamente a los ojos. Vas a hacer reír a mucha gente, mi niño.

Vas a llevar alegría donde hay tristeza. Y cada vez que lo hagas, quiero que recuerdes que tu risa es un regalo, no una obligación. No dejes que nadie te la robe. Le dio un beso en la frente, un beso largo que parecía querer traspasar bendiciones y protección a través de la piel.

Luego se levantó, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el pueblo sin mirar atrás. Mateo la vio alejarse, su figura haciéndose cada vez más pequeña contra el horizonte polvoriento. Quiso correr tras ella, pero los zapatos nuevos lo mantenían clavado al suelo, recordándole el precio de su decisión.

Fue don Pascual quien finalmente lo levantó y lo subió a la carreta donde viajaban los otros niños. El circo comenzó a moverse, las ruedas chirriando, los animales protestando, los artistas acomodándose para el largo viaje. Desde la carreta, Mateo vio como su madre se detenía en la cima de una pequeña colina. se dio vuelta y levantó la mano en un último adiós.

Él respondió haciendo el gesto secreto una vez más, aunque sabía que ella estaba demasiado lejos para verlo. La caravana tomó una curva en el camino y doña Clara desapareció de su vista para siempre. El viaje a Zapopan fue una iniciación brutal a su nueva realidad. Los niños del circo viajaban en la carreta más incómoda, compartiendo espacio con los vestuarios y la utilería.

No había asientos, solo tablones duros donde rebotaban con cada bache del camino. Ramón le enseñó cómo acomodarse para minimizar los golpes, cómo racionar el agua que les daban, cómo ignorar el hambre que ya comenzaba a manifestarse a pesar de las promesas de tres comidas al día. Durante el viaje, los otros niños compartieron sus historias en susurros.

Estaba Luis vendido por su padrastro para pagar deudas de juego. Carmen, huérfana recogida de las calles de Morelia. Pablo, que había creído que unirse al circo era una aventura, hasta que descubrió que no había forma de volver. Cada historia era una variación del mismo tema.

Niños que el mundo había olvidado, convertidos en entretenimiento para aquellos que preferían no ver la tragedia detrás de la comedia. Cuando llegaron a Zapopan al atardecer, Mateo tuvo su primera lección como payaso del circo. No había tiempo para descansar o comer. Inmediatamente fueron puestos a trabajar montando la carpa, cargando las pesadas lonas, clavando estacas, preparando el escenario.

Los zapatos nuevos, que habían sido símbolo de esperanza, se llenaron de ampollas antes de que terminara el día. Pero Mateo no se los quitó. eran su última conexión con su madre y el dolor en sus pies era preferible al dolor en su corazón. Esa noche, mientras el público aplaudía su primera actuación torpe, mientras se caía y rodaba por el escenario provocando risas, Mateo entendió la ironía cruel de su situación.

Había cambiado el hambre física por el hambre emocional, la pobreza material por la pobreza espiritual. Y mientras el público reía, él pensaba en su madre, sola en la casa de adobe, con los cinco pesos de plata que no durarían más de un mes, y se preguntaba si alguna vez entendería que su sacrificio había sido en vano. 3 años después de aquella fotografía, en una función en León, Guanajuato, ocurrió el momento que definiría el resto de la vida de Mateo. Era 15 de septiembre de 1912.

Noche del grito de independencia y el circo había preparado un espectáculo especial. Mateo, ahora con 12 años había perfeccionado su acto. Ya no era el payasito torpe que tropezaba por accidente. Había aprendido a calcular cada caída, a medir cada gesto para maximizar la risa. Pero esa noche la escalera improvisada que usaban para el número final no había sido bien asegurada. Cayó desde 3 m de altura.

El público estalló en carcajadas pensando que era parte del acto. Mateo había aprendido tan bien a disfrazar su dolor que incluso mientras la sangre brotaba de su cabeza, mantuvo la sonrisa pintada. se levantó, hizo una reverencia tambaleante y siguió actuando. Don Pascual, desde un costado del escenario, le hacía señas para que continuara.

El show debe continuar. Era la primera regla del circo, más importante que la salud o la vida misma de los artistas. Los registros del Hospital Civil de León confirman que un menor sin apellido fue atendido esa noche por traumatismo craneal severo.

El doctor que lo atendió, Francisco Mendoza, escribió en su reporte que el niño deliraba llamando a su madre mientras los enfermeros intentaban detener la hemorragia. Sobrevivió, pero algo en él se rompió esa noche de manera irreparable. La capacidad de distinguir entre la actuación y la realidad se volvió borrosa. La máscara de payaso se fusionó con su rostro hasta que ya no supo dónde terminaba Mateo y dónde comenzaba el personaje.

Durante su convalescencia, que duró apenas tres días porque don Pascual no podía permitirse prescindir de una atracción, Mateo tomó una decisión. Comenzó a enviar dinero a su madre. No mucho, apenas unas monedas que lograba esconder de Don Pascual, pero constante. Hacía arreglos con un arriero llamado José, que viajaba regularmente a Guadalajara. José entregaría el dinero en la parroquia de San Juan diciendo que era caridad anónima para la viuda Hernández.

Mateo nunca firmaba las notas que acompañaban el dinero. No quería que su madre supiera que venían de él, que su hijo payaso dormía con hambre para que ella pudiera comer. Los años pasaron como páginas de un libro que nadie quería leer. 1915, 1920, 1925. La revolución mexicana había transformado el país, pero el circo seguía su ruta eterna, ajeno a los cambios políticos.

Mateo creció, pero nunca dejó de ser el payasito para Don Pascual, incluso cuando su cuerpo de adulto ya no cabía en los trajes infantiles, incluso cuando su voz grave contradecía la imagen de inocencia que se suponía debía proyectar. Ramón, su primer amigo en el circo, escapó en 1918. Lo encontraron dos días después, muerto en una zanja, aparentemente por bandidos.

Aunque todos en el circo sabían que don Pascual tenía formas de asegurarse de que nadie contara historias sobre el circo Estrella del Norte, Carmen se casó con uno de los trapecistas cuando cumplió 15 años, la única forma de escapar del destino de los payasos infantiles. Luis simplemente desapareció una noche en Pachuca.

Algunos decían que había logrado cruzar la frontera, otros que estaba enterrado bajo la carpa. Para 1930, Mateo se había convertido en el payaso principal del circo. Don Pascual había muerto de Sirrosis en 1928, pero su hijo, don Alberto, había heredado el negocio y las mismas prácticas crueles. Mateo podría haber escapado.

Entonces, ya era un hombre de 30 años, pero algo lo mantenía atado al circo. Tal vez era el conocimiento de que no sabía hacer nada más. Tal vez era el miedo a descubrir que su madre había muerto esperándolo. O tal vez, y esto era lo más terrible, era que ya no recordaba cómo ser Mateo sin la pintura, sin el traje, sin las caídas ensayadas. Continuó enviando dinero a través de diferentes intermediarios.

Los registros parroquiales de San Juan muestran donaciones anónimas regulares a nombre de Clara Hernández hasta 1935. Ese año las donaciones se detuvieron abruptamente, no porque Mateo hubiera dejado de enviarlas, sino porque el padre Miguel le escribió una carta que lo cambió todo.

Doña Clara había muerto en 1933, 2 años antes, pero había dejado instrucciones específicas. Si alguna vez alguien preguntaba por ella en nombre de su hijo Mateo, debían entregarle una caja que había guardado. Mateo viajó solo a Guadalajara por primera vez en 26 años. El barrio de San Juan había cambiado. Donde antes había casas de adobe, ahora había edificios de ladrillo.

La iglesia seguía igual, como un ancla al pasado. El padre Miguel, ahora anciano, lo recibió sin preguntas. le entregó la caja de ojalata oxidada. Dentro había tres cosas. La fotografía de 199, el único retrato que existía de Mateo con su madre, las sandalias rotas que él había dejado el día que se puso los zapatos nuevos y una carta escrita con la caligrafía temblorosa de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida.

Mi querido Mateo, decía la carta, sé que eres tú quien envía el dinero. Una madre conoce a su hijo incluso en la ausencia. Quiero que sepas que cada peso que enviaste lo guardé, no para mí, sino para cuando volvieras. Está enterrado bajo el mesquite del patio, el mismo donde jugabas de niño. Úsalo para ser libre.

Tu hermana Esperanza se recuperó y se casó con un buen hombre. tiene tres hijos y les cuenta historias del tío payaso que hace reír a la gente. No te guardé rencor ni un solo día. Te dejé ir porque era la única forma de salvarte del hambre, aunque te condenara a otro tipo de hambre. Perdóname. Te esperé cada día hasta el último. Tu madre que te ama.

Mateo lloró por primera vez desde aquella mañana de 1909. lloró con el llanto acumulado de décadas, un llanto que parecía no tener fin. El padre Miguel lo dejó solo en la sacristía, entendiendo que algunos dolores necesitan espacio para expresarse. Cuando finalmente salió, el sol se estaba poniendo. Fue a la vieja casa, ahora ocupada por otra familia.

les explicó quién era y amablemente le permitieron excavar bajo el mezquite. Encontró una olla de barro con más dinero del que había enviado. Su madre había agregado cada centavo que había ganado lavando ropa, ahorrando para un reencuentro que sabía que tal vez nunca llegaría.

Con ese dinero, Mateo hizo algo que su madre hubiera aprobado. No compró su libertad del circo. Eso ya no tenía sentido. En cambio, comenzó a comprar la libertad de otros niños. Cada vez que don Alberto traía un nuevo niño al circo, Mateo pagaba en secreto su rescate, inventando historias sobre parientes ricos que reclamaban al menor.

En 5 años liberó a 17 niños antes de que don Alberto descubriera el esquema. El circo Estrella del Norte se disolvió en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial hizo imposible mantener espectáculos itinerantes. Mateo tenía 42 años y no sabía hacer nada más que hacer reír, pero había aprendido algo importante, que a veces el mayor acto de amor es dejar ir y el mayor acto de valentía es seguir riendo cuando el corazón está roto. Se estableció en Guadalajara, donde abrió una pequeña escuela para enseñar a los niños pobres a leer y

escribir. La llamó Escuela Clara Hernández en honor a su madre. En las tardes les enseñaba trucos de magia y malabares, pero nunca los formó como payasos. Había aprendido que algunas profesiones no deberían heredarse, que algunos dolores no deberían perpetuarse. Mateo nunca se casó, nunca tuvo hijos propios.

Pero los cientos de niños que pasaron por su escuela lo recordaban como el maestro que reía con los ojos tristes, que les enseñaba que la educación era la única escalera segura para salir de la pobreza. Murió en 1967, a los 67 años, mientras dormía. Lo encontraron con la fotografía de 1909 en las manos.

Esa imagen que capturaba el momento exacto en que un niño sacrificó su infancia para que su familia pudiera sobrevivir un mes más. La fotografía ahora está en el museo de la ciudad de Guadalajara, parte de una exposición permanente sobre la infancia trabajadora en el México prerevolucionario. Los visitantes se detienen frente a ella, intrigados por el contraste entre la sonrisa del niño payaso y las lágrimas de la madre en el fondo.

Algunos leen la pequeña placa que cuenta parte de la historia, pero nadie, excepto ustedes ahora, conoce el gesto secreto de la mano izquierda. ese pequeño movimiento que decía, “Te amo y adiós al mismo tiempo.” La lección que nos deja Mateo no es sobre el circo o la pobreza, es sobre las decisiones imposibles que a veces debe tomar el amor, sobre los padres que dejan ir a sus hijos creyendo que es lo mejor y sobre los hijos que sonríen para que sus padres no carguen con la culpa.

Es sobre cómo a veces el mayor acto de amor es mantener la distancia, enviar ayuda sin firma, proteger al otro de nuestra propia tristeza. Y si esta historia los ha conmovido, si han sentido el peso de los zapatos nuevos y el sabor amargo de las despedidas disfrazadas de oportunidades, entonces han comprendido algo fundamental, que detrás de cada fotografía antigua hay una historia de sacrificio y detrás de cada sonrisa puede esconderse una dios porque al final todos somos un poco como Mateo, actuando nuestra felicidad para proteger

a quienes amamos, convirtiendo nuestro dolor en el regalo de su tranquilidad. Lo que hemos visto en esta narración no es solo una crónica antigua, sino un espejo de lo que significa el sacrificio silencioso. La historia de Mateo y doña Clara nos recuerda que a veces el amor no se mide en caricias ni en abrazos, sino en despedidas forzadas, en zapatos entregados como símbolo de esperanza y en sonrisas que esconden lágrimas.

Es una dramatización ficcional inspirada en realidades históricas del México de principios del siglo XX, pero refleja verdades universales, cómo los padres dan todo lo que tienen, incluso a sus hijos, para protegerlos, y cómo los hijos en su inocencia encuentran maneras de devolver fuerza a quienes aman.

Ahora te pregunto, ¿qué piensas tú de una madre que entrega lo más valioso para salvar a su hijo del hambre? ¿Crees que un niño puede cargar con una decisión tan dura sin perder su inocencia? ¿Qué objetos de tus abuelos o bisabuelos guardaban un sacrificio o una historia silenciosa detrás? Escribe en los comentarios la palabra zapatos para que yo sepa que llegaste hasta el final.

News

En 1995, Él Adoptó A Tres Niñas Negras — Mira Cómo Le Agradecieron 30 Años Después

En 1985, Joe Pies, joven y sin dinero, vestido con una camisa rosa pálido, entró en el tribunal de…

“Esa Es La Fórmula Incorrecta”, Susurró La Camarera Al Millonario — Justo Antes Del Acuerdo De €100M

El restaurante Michelin, la terraza real en Madrid, era el escenario perfecto para acuerdos de cientos de millones. Aquella…

Chica Pobre Encuentra Trillizos En La Basura — Sin Saber Que Son Hijos Perdidos De Un Millonario…

El llanto desgarrador de los recién nacidos resonaba en el callejón oscuro de Madrid, cuando lucía, de 7 años,…

BARONESA VIRGÍNIA RENEGADA TROCA O MARIDO PELO AMOR DE UMA MULATA – Brasil Imperial 1847

O sussurro que escapou dos lábios da baronesa Virgínia de Vasconcelos naquela manhã de junho de 1847, enquanto observava…

Cuando los obreros rompieron el altar en Chiapas, todos vomitaron al mismo tiempo

¿Alguna vez ha sentido que hay secretos ancestrales que deberían permanecer enterrados? En 1937, el ingeniero Fernando Ortiz llega…

O coronel que tirou a PRÓPRIA vida após descobrir o AMOR PROIBIDO do filho

O disparo que ecoou pela Casagrande da Fazenda Santa Adelaide na madrugada de 3 de novembro de 1843 selou…

End of content

No more pages to load