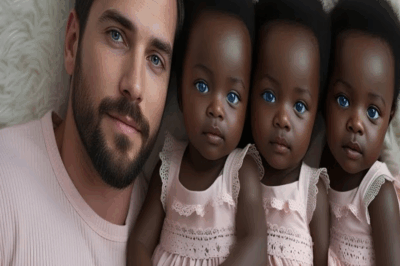

¿Alguna vez pensaste que una simple fotografía familiar podía esconder la verdad más incómoda de un país entero? En septiembre de 1910 en Morelia, mientras la élite celebraba el centenario de la independencia, una familia adinerada posaba orgullosa frente al mejor fotógrafo de la ciudad, pero detrás de ellos, de rodillas había una muchacha indígena llamada Josefa.

Su mirada no mostraba su misión, escondía hambre, dolor y un secreto que sobreviviría más de un siglo. Lo que esa imagen revelaría con el tiempo estremecería no solo a una ciudad, sino a todo México.

Hay fotografías que guardan secretos tan pesados que el tiempo no logra borrarlos. Esta es una de ellas. Una imagen tomada en Morelia. El 15 de septiembre de 1910.

Día de la independencia de México, cuando las familias ricas celebraban su poder mientras el país entero estaba a punto de arder. Si miras con atención, si de verdad observas más allá de los vestidos franceses y los relojes de oro, verás algo que te helará la sangre. Ahí, detrás de la familia Roldán, casi invisible, hay una muchacha arrodillada.

Su nombre era Josefa y lo que sus ojos escondían era hambre, un hambre tan profunda que ni siquiera la muerte pudo saciarla. Don Esteban Roldán había mandado llamar al mejor fotógrafo de Morelia aquella mañana. Quería un retrato perfecto, uno que mostrara la prosperidad de su negocio de telas importadas.

Su esposa, doña Mercedes, había pasado 3 horas arreglándose, ajustando cada perla de su collar traído de París. Sus hijos, Clara de 15 años e Ignacio de 18, lucían impecables con sus trajes cortados por el mejor sastre de la capital. Pero había alguien más en esa foto, alguien que no debería estar ahí, pero que el destino quiso que quedara grabada para siempre.

Josefa tenía 17 años ese día, aunque nadie lo sabía con certeza. Los registros de nacimiento de las comunidades purépechas no importaban mucho en las casas de los patrones. Lo que sí importaba era que sus manos, agrietadas y sangrantes por la soda cáustica con la que lavaba la ropa, siguieran trabajando. Esa mañana, mientras la familia posaba, ella había sido obligada a arrodillarse detrás. sosteniendo una bandeja de plata que reflejaba el sol de septiembre.

El fotógrafo, un hombre llamado Manuel Hernández, según consta en los archivos del estudio fotográfico que aún existe en la calle Allende, notó algo extraño. Los ojos de la muchacha, semicubiertos por mechones de cabello negro que doña Mercedes le había prohibido recoger porque las indias deben verse humildes. Tenían una expresión que lo perturbó.

Era el hambre, pero no el hambre simple de quien no ha desayunado. Era el hambre de años, el hambre que te carcome los huesos, el hambre que te roba la infancia y te convierte en sombra. Josefa llevaba trabajando en la casa Roldán desde los 7 años, cuando su padre, un campesino pureppecha llamado José Tinsun, la había entregado como pago por una deuda de 30es después de perder la cosecha de maíz.

Una deuda que, según las libretas de cuentas encontradas décadas después en el sótano de la casa, ya había sido pagada tres veces con el trabajo de la niña. El momento exacto en que se tomó la fotografía fue a las 11:27 de la mañana. Lo sabemos porque don Esteban sacó su reloj de bolsillo dorado importado de Suiza para mostrarlo en la imagen.

Un reloj que costaba más de lo que Josefa vería en toda su vida. Mientras el obturador se abría, mientras la familia sonreía con esa arrogancia de quienes se creen dueños del mundo, Josefa luchaba por no desmayarse. Llevaba 18 horas sin comer. La noche anterior había servido una cena para 12 invitados.

Había lavado cada plato, cada copa de cristal y cuando finalmente pudo buscar algo de comida, solo encontró las obras que el perro de la casa había dejado. Clara Roldán, la hija de los patrones, escribiría años después en su diario personal, encontrado en 1987 cuando demolieron parte de la casa colonial. Recuerdo ese día de la fotografía. La muchacha que nos servía, esa india flaca, cuyo nombre nunca supe pronunciar bien, se veía más pálida que de costumbre.

Mamá le había cortado el cabello la noche anterior con las tijeras de podar porque decía que se estaba volviendo vanidosa. Yo tenía 15 años y no entendía por qué ella no podía sentarse con nosotros en la foto. Pero había algo más que Clara no escribió en su diario, algo que solo el fotógrafo y Josefa sabían. Segundos antes de tomar la imagen, Ignacio, el hijo mayor, había pellizcado a Josefa en el muslo, uno de sus entretenimientos favoritos cuando nadie lo veía. El dolor hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas.

Lágrimas que en la fotografía parecen brillar como diamantes negros. Manuel Hernández, el fotógrafo, lo vio todo. Pero en el México de don Porfirio, un fotógrafo no contradecía a sus clientes ricos. Lo que nadie sabía ese día, lo que ni siquiera Josefa imaginaba, era que en exactamente dos meses, el 20 de noviembre, Francisco Io Madero proclamaría el plan de San Luis y México entraría en la revolución más sangrienta de su historia.

Una revolución que prometía justicia para los oprimidos, tierra para los campesinos, dignidad para los indígenas. Pero para Josefa, esas promesas llegarían demasiado tarde. Porque mientras los revolucionarios preparaban sus rifles, mientras los generales planeaban sus estrategias, ella seguía arrodillada en esa casa con el estómago vacío y el alma rota, sin saber que su historia quedaría grabada para siempre en una placa de vidrio que sobreviviría más que todos los protagonistas de aquella mañana de septiembre. Josefa no siempre fue una sombra. Hubo

un tiempo hace mucho, cuando tenía 3 años y vivía en San Felipe de los Herreros, una comunidad purépecha a las afueras de Morelia, en que su madre la llamaba Mi florecita de maíz, y su padre la cargaba sobre los hombros para ver las estrellas. Los testimonios orales recopilados en 1970 por la antropóloga Carmen Méndez, quien entrevistó a los últimos ancianos de la comunidad, cuentan que la familia Tinsun era respetada, que tenían una pequeña parcela donde cultivaban maíz, frijol y calabaza. Pero en 1900, cuando Josefa

tenía 7 años, una sequía brutal arrasó con todo. José Xinzun, su padre, era un hombre orgulloso que hablaba puréecha mejor que español, que conocía los nombres de todas las plantas medicinales del cerro y que jamás había pedido un favor a nadie. Pero cuando el maíz se secó, cuando los frijoles no germinaron, cuando su esposa María comenzó a tocer sangre por la tuberculosis que se llevaba a tantos en esos años, no tuvo más remedio que ir a la ciudad.

Fue entonces cuando conoció a don Esteban Roldán, quien le ofreció 30 pesos a cambio de una garantía. “Tu hija mayor puede trabajar en mi casa mientras me pagas”, le dijo, según consta en las libretas de deudas que la familia Roldán guardaba meticulosamente. “Es temporal”, prometió don Esteban. “Un año o máximo dos. Han pasado 10 años desde ese día.

” Josefa había olvidado el sonido de la voz de su madre, muerta tres meses después de que ella se fuera. Su padre había venido a buscarla una sola vez en 1902 con el dinero en la mano. Pero don Esteban le mostró una nueva libreta. Gastos de alimentación, ropa, medicinas que supuestamente le habían dado a la niña. La deuda mágicamente había crecido a 100 pesos.

Joséun salió de esa casa con los hombros hundidos y nunca más volvió. Los vecinos de San Felipe dicen que murió en 1905, aunque no hay registro oficial, simplemente un día dejó de despertar. En la casa Roldán, Josefa aprendió rápidamente las reglas no escritas. Primera, no hablar puré pecha nunca, ni siquiera en sueños. Doña Mercedes tenía un oído fino para detectar esos sonidos salvajes y los castigaba con un día sin comer. Segunda, no mirar directamente a los ojos de los patrones.

Tercera, no existir más allá de las manos que servían y limpiaban. Carmen Mendoza, una criada mayor que llegó a la casa en 1906, le enseñó los trucos de supervivencia. Guarda siempre un mendrugo de pan bajo el colchón”, le decía. Aprende a comer rápido en silencio como los ratones.

Carmen protegía a Josefa de lo peor, interviniendo cuando Ignacio, que entonces tenía 14 años, comenzó a mostrar interés en la niña purépecha que crecía en su casa. Pero había momentos de luz en aquella oscuridad. Don Ramón, el viejo cocinero que había trabajado para tres generaciones de los Roldán, tenía un corazón blando escondido bajo su delantal manchado.

Cuando doña Mercedes no estaba, le guardaba a Josefa pedazos de piloncillo, a veces una tortilla con frijoles todavía calientes. “Come, criatura”, murmuraba en voz baja. “Que estos huesos necesitan algo más que aire.” Fue don Ramón quien le contó sobre la revolución que se cocinaba en el país, sobre los hombres que hablaban de justicia y tierra. Pero para Josefa, esas palabras eran tan lejanas como las estrellas que ya no podía ver desde el cuarto de servicio sin ventanas donde dormía. Clara Roldán, la hija de los patrones, era un misterio contradictorio.

Cuando era niña, antes de que su madre le explicara la diferencia natural entre la gente decente y los indios, había intentado ser amiga de Josefa. Una tarde de 1904, cuando tenía 9 años, Clara había sacado su libro de letras y empezó a enseñarle el alfabeto. A de árbol, decía moviendo su dedo sobre la página. B de burro.

Josefa absorbía cada letra como si fuera agua en el desierto, pero doña Mercedes las descubrió. El castigo fue terrible. Tres días encerrada en la despensa para Josefa y para Clara, una lección sobre no confundir la caridad cristiana con darle ideas a la servidumbre. Sin embargo, Josefa había aprendido lo suficiente. En las noches, cuando todos dormían, practicaba las letras con un pedazo de carbón en la pared de la despensa.

Escribía su nombre, T o S e F a. Escribía mamá y casa y libertad. Un día escribió hambre y se quedó mirando la palabra tanto tiempo que las letras parecieron convertirse en comida. Pero la realidad siempre volvía con el canto del gallo, con el primer grito de doña Mercedes pidiendo su café con las 18 horas de trabajo que la esperaban. El año 1909 fue particularmente cruel.

Una epidemia de tifo azotó Morelia y Josefa cayó enferma. Durante una semana ardió en fiebre, delirando en purépecha a pesar del peligro. Carmen la cuidó en secreto, robando medicina de botiquín de los patrones, dándole cucharadas de agua con sal.

Cuando Josefa finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue a Clara parada en la puerta, observándola. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Josefa creyó ver algo parecido a la culpa en los ojos de la joven patrona, pero Clara simplemente dio media vuelta y se fue. Al día siguiente, Josefa encontró un pedazo de chocolate suizo bajo su almohada. Nunca supo quién lo había dejado ahí.

Fue también en 1909 cuando Josefa comenzó a alimentar a un gato callejero que merodeaba por el patio trasero. Era flaco, tuerto, con el pelaje del color del barro seco. Le puso libertad, un nombre que susurraba como una oración cuando le daba las migajas que lograba guardar. El gato se convirtió en su único confidente, el único ser vivo que la miraba sin desprecio ni lástima.

Por las noches, cuando el hambre no la dejaba dormir, imaginaba que libertad era en realidad un naual, un espíritu protector purépecha que algún día la llevaría de vuelta a casa. El 15 de septiembre de 1910 amaneció con un calor sofocante que anunciaba tormenta. Josefa llevaba despierta desde las 4 de la mañana, sus manos sumergidas en agua hirviendo con soda cáustica, blanqueando los manteles de lino belga para el banquete de esa noche.

Las ampollas de sus palmas se habían reventado y vuelto a formar tantas veces que la piel parecía cuero viejo. Pero ese día era especial, era el centenario de la independencia y don Esteban Roldán había invitado a lo más selecto de la sociedad moreliana para demostrar que su familia estaba a la altura de los comerciantes de la capital.

A las 7 de la mañana, mientras servía el desayuno, Josefa escuchó la conversación que cambiaría el curso de ese día. El fotógrafo llegará a las 11″, decía don Esteban mientras untaba mantequilla francesa en su pan. “Manuel Hernández, el mejor de Morelia, cobra una fortuna, pero vale la pena. Esta foto quedará para la posteridad.” Doña Mercedes asentía mientras sorbía su chocolate.

“Hay que mostrarle a todos que los Roldán somos la familia más próspera de Michoacán.” Que vean nuestro éxito. Ignacio, que ya tenía 18 años y había desarrollado una complexión robusta de tanto comer mientras otros pasaban hambre, miraba a Josefa mientras ella servía. “Madre”, dijo con esa voz que helaba la sangre de la muchacha.

“La india está muy flaca, se ve mal para la casa. No deberíamos esconderla cuando venga el fotógrafo. Doña Mercedes lo pensó un momento y luego sonrió con esa crueldad que la caracterizaba. No, que salga, pero de rodillas detrás de nosotros, sosteniendo la bandeja de plata. Así todos verán que tenemos servidumbre disciplinada.

Josefa sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la humillación, a esa ya estaba acostumbrada. Era la certeza de que su imagen, su hambre, su dolor quedarían grabados para siempre como un adorno más en la ostentación de los Roldán. Pero no tenía opción. Cuando don Ramón le dio un mendrugo de pan esa mañana, ella lo rechazó.

No puedo murmuró. Si cómo, vomitaré en la foto. El viejo cocinero la miró con ojos tristes y guardó el pan en su delantal para después. Entonces, criatura. A las 10:30, doña Mercedes la llamó. “Ven acá, muchacha.” Josefa se acercó con la cabeza gacha. “Mírame”, ordenó la patrona.

Cuando Josefa levantó los ojos, doña Mercedes frunció el ceño. “Tu cabello está muy largo. Te ves vanidosa.” Sin previo aviso, tomó las tijeras de podar que estaban en el jardín y comenzó a cortar. No con cuidado, sino con saña, dejando mechones desiguales que caían al suelo como plumas negras de un pájaro herido. Clara, que observaba desde la ventana, apartó la mirada.

Años después escribiría. Ese día vi a mi madre convertirse en algo que no quiero nombrar. El fotógrafo llegó puntual. Manuel Hernández era un hombre de unos 40 años con un bigote cuidado y manos que temblaban ligeramente, secuela de su alcoholismo según los registros del hospital civil, donde sería internado años después, pero ese día estaba sobrio y profesional.

Instaló su cámara de fuelle en el patio principal, estudió la luz, ajustó el trípode. Cuando vio a Josefa, algo en su expresión cambió. La muchacha saldrá en la foto, preguntó cuidadosamente. Por supuesto, respondió don Esteban. Es parte de nuestra casa. Hernández asintió, pero cuando nadie lo veía, se acercó a Josefa. ¿Cómo te llamas? Susurró. Ella lo miró sorprendida.

Nadie le preguntaba su nombre. Josefa respondió en voz tan baja que él tuvo que acercarse para oírla. Josefa. repitió él y sacó de su bolsillo un pequeño bolillo que había guardado de su desayuno. “Come esto rápido antes de la foto.” Ella negó con la cabeza, aterrada de que la descubrieran. “Por favor”, insistió él.

“No puedo fotografiar a alguien que está a punto de desmayarse.” Con manos temblorosas, Josefa tomó el pan y lo devoró en tres mordidas. Fue el primer acto de bondad de un extraño que había recibido en años. La sesión fotográfica comenzó a las 11:15. Los Roldán se acomodaron en sus posiciones. Don Esteban al centro con su reloj de oro visible. Doña Mercedes a su derecha con sus perlas relucientes.

Clara e Ignacio a los lados con sus mejores galas. Tú, señaló doña Mercedes a Josefa, te rodillas aquí atrás y mantén la bandeja alta que se vea bien la plata. Josefa se arrodilló sobre las piedras del patio. El sol pegaba directamente en su espalda y el mareo comenzó casi inmediatamente. La bandeja pesaba como si fuera de plomo. Sus brazos temblaban.

Fue entonces cuando Ignacio, aprovechando que sus padres miraban a la cámara, deslizó su mano hacia atrás y la pellizcó con fuerza en el muslo. El dolor fue tan intenso que las lágrimas brotaron instantáneamente. “Quietos”, dijo el fotógrafo. “No se muevan. La exposición durará 20 segundos. 20 segundos que parecieron 20 años.

” Josefa luchó por no sollyozar, por no dejar caer la bandeja, por no desmayarse ahí mismo. En su mente comenzó a contar en puréecha algo que no había hecho en años. Maya, siman, tanimu, tamu, los números de su infancia. Cuando su padre le enseñaba a contar las mazorcas de maíz, el obturador se abrió. La luz entró a la cámara y en ese momento preciso, Josefa levantó ligeramente los ojos.

No fue rebeldía consciente, fue instinto puro. Sus ojos, brillantes por las lágrimas no derramadas, miraron directamente al lente y en esa mirada quedó capturado todo. El hambre de años, el dolor del pellizco, la humillación de estar de rodillas, pero también algo más. Una dignidad que ni todo el maltrato del mundo había podido quebrar.

una humanidad que se negaba a ser borrada. Manuel Hernández lo vio todo a través del visor. Vio a la familia rica posando con su arrogancia. Vio a la muchacha indígena de rodillas. Vio la verdad brutal del méxico de don Porfirio condensada en una sola imagen y apretó el obturador sabiendo que estaba capturando no solo una fotografía familiar, sino un documento de denuncia involuntaria.

Cuando terminó, mientras los Roldá se levantaban satisfechos y entraban a la casa para prepararse para el banquete, Hernández se acercó nuevamente a Josefa. Ella seguía de rodillas como si se hubiera olvidado de que podía levantarse. “Ya puedes pararte”, le dijo suavemente. Cuando ella lo hizo tambaleándose, él la sostuvo por el codo. “Tu mirada”, murmuró. Tu mirada lo dice todo.

Esa noche, mientras servía el banquete del centenario, mientras los invitados brindaban por don Porfirio y por 100 años más de prosperidad, Josefa se movía como un fantasma entre las mesas. Nadie la veía realmente. Era invisible como siempre. Pero algo había cambiado. Sin saberlo, su imagen había quedado grabada en una placa de vidrio que sobreviviría revoluciones, guerras, décadas, una imagen que sería su única victoria sobre el olvido.

El banquete del 15 de septiembre de 1910 terminó a las 3 de la madrugada. Josefa había servido curso tras curso. Sopa de tortuga traída del puerto de Veracruz. Faisán en salsa de vino francés, postres elaborados con chocolate belga. Los invitados, entre ellos el prefecto político de Morelia y varios ascendados de la región, habían comido y bebido hasta la saciedad.

Cuando finalmente se fueron, Josefa comenzó a limpiar. Sus manos, ya lastimadas por la soda cáustica de la mañana, ardían al contacto con el agua jabonosa. Carmen, la otra criada, había sido enviada a dormir porque doña Mercedes consideraba que la India puede hacerlo sola. Para eso está.

Eran casi las 5 de la mañana cuando Josefa finalmente llegó a la cocina. Don Ramón había dejado escondido detrás de la estufa de leña un plato con sobras que había apartado antes de que doña Mercedes ordenara tirar todo a los cerdos. Había un pedazo de faisán, medio bolillo, algunos frijoles refritos. Josefa se sentó en el suelo de la cocina y comenzó a comer con las manos despacio, masticando cada bocado como si fuera el último. Las lágrimas caían silenciosas sobre la comida.

No lloraba de tristeza, sino de algo más profundo. La certeza de que esto era todo lo que su vida sería siempre. Pero afuera México comenzaba a hervir. En noviembre, cuando Francisco I Madero proclamó el plan de San Luis Potosí, las noticias llegaron a Morelia como susurros en el mercado. Don Ramón, que compraba las verduras cada mañana, volvía con historias.

Dicen que en el norte ya se levantaron en armas, que quieren tumbar a don Porfirio. Los patrones hablaban de ello durante las comidas. Pero con desdén. Revoltosos decía don Esteban. Esto se acabará en semanas. El general Díaz sabe cómo manejar a esa chusma. Josefa escuchaba todo mientras servía. La palabra revolución le sonaba extraña, lejana, como algo que pasaba en otro mundo.

Pero Carmen, que sabía leer un poco y a veces conseguía periódicos viejos, le explicaba en las noches. Dicen que quieren que los campesinos tengan tierra, que no haya más esclavitud en las haciendas, que los indígenas sean tratados como personas. Josefa la escuchaba, pero no podía creer. ¿Cómo imaginar un mundo donde ella no estuviera de rodillas? En diciembre llegó la primera señal de que algo realmente estaba cambiando.

Tres criadas de la casa de enfrente huyeron una noche para unirse a los revolucionarios. Doña Mercedes se puso furiosa y duplicó la vigilancia sobre Josefa y Carmen. Si alguna de ustedes intenta algo parecido, amenazó, las entregaré a la policía como ladronas. Y ya saben lo que les hacen a las ladronas indias en la cárcel.

Pero Josefa estaba demasiado débil para siquiera pensar en huir. Los años de desnutrición habían cobrado su precio. Se mareaba al subir las escaleras. Sus encías sangraban. Había perdido varios dientes. Un día de enero de 1911, mientras tendía la ropa en el patio, se desmayó.

Cuando despertó, Clara estaba arrodillada junto a ella, abanicándola con su abanico de encaje. ¿Estás bien?, preguntó Clara. Y por primera vez en años había genuina preocupación en su voz. Josefa asintió, aunque ambas sabían que era mentira. Esa noche, Clara hizo algo extraordinario. Esperó a que sus padres durmieran y bajó a la cocina donde Josefa estaba terminando de limpiar.

Traía en las manos su diario y una vela. “Quiero que me cuentes tu historia”, dijo. Josefa la miró sin comprender tu verdadera historia. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas realmente? ¿Quién eras antes de esto? Era la primera vez en 10 años que alguien le preguntaba por su vida antes de ser una sombra.

Con voz temblorosa, en un español entrecortado con palabras en purépecha que no podía evitar, Josefa habló. Le contó sobre San Felipe de los Herreros, sobre su madre que le cantaba mientras molía el maíz, sobre su padre que conocía los secretos del monte, sobre la sequía que los destruyó, sobre el día que la trajeron a esta casa pensando que sería temporal.

Clara escribía todo en su diario, las lágrimas cayendo sobre las páginas. Cuando Josefa terminó, Clara murmuró, “Lo siento tanto, no sabía. Mamá siempre dijo que ustedes eran diferentes, que no sentían como nosotros. Febrero trajo más noticias de la revolución. Zapata en el sur, villa en el norte.

Los patrones comenzaron a ponerse nerviosos. Don Esteban escondió su dinero y sus joyas en un lugar secreto del sótano. Doña Mercedes empacó sus vestidos más caros por si acaso, pero también se volvieron más crueles, como si castigar a los sirvientes pudiera detener el cambio que se avecinaba. El 25 de febrero de 1911 fue el día del compromiso de Clara con el hijo del prefecto político. Sería la última gran fiesta en la casa Roldán.

Josefa trabajó desde las 4 de la mañana hasta pasada la medianoche. Cocinó, sirvió, limpió, cargó, corrió de un lado a otro atendiendo a 50 invitados. Don Ramón, viéndola tambalearse, trató de ayudarla, pero doña Mercedes lo prohibió. Cada quien con su trabajo. A las 2 de la madrugada, cuando todos se habían ido, Josefa se desplomó en la cocina.

Carmen la encontró tirada en el suelo, aferrando en su mano un pedazo de pan duro que había intentado comer. Su respiración era superficial, su piel había tomado un color ceniciento. Carmen corrió a despertar a don Ramón, quien a su vez despertó a los patrones. Don Esteban, molesto por la interrupción, envió a buscar al doctor Méndez, más por guardar las apariencias que por genuina preocupación. El Dr.

Méndez, un hombre mayor que había visto demasiada miseria en su práctica, examinó a Josefa y su diagnóstico fue claro. Anemia perniciosa por desnutrición crónica. Esta muchacha está muriendo de hambre. Necesita alimentación adecuada, reposo, medicinas. Doña Mercedes se indignó. ¿Cómo que de hambre si come lo mismo que todos los sirvientes? El doctor la miró fijamente. Señora, esta joven lleva años alimentándose de migajas.

Su cuerpo ya no puede más. Don Esteban, preocupado por el qué dirán si una sirvienta moría en su casa, ordenó que le dieran comida y medicina. Pero era demasiado tarde. El cuerpo de Josefa, después de años de privaciones, ya no podía procesar los alimentos. Cada vez que intentaba comer, vomitaba.

La medicina que hubiera podido ayudarla años antes, ahora solo prolongaba su agonía. El 3 de marzo de 1911, mientras afuera la revolución seguía extendiéndose por México, Josefa agonizaba en su camastro de la despensa. Carmen no se separó de ella, humedeciéndole los labios con agua, sosteniéndole la mano. En sus últimos momentos de lucidez, Josefa habló en purépecha, llamando a su madre.

pidiendo volver a casa. Don Ramón, que había aprendido algunas palabras en sus años de cocinar para familias de diferentes regiones, entendió lo suficiente para responderle también en Purépecha. Pronto, niña, pronto estarás en casa. A las 5:43 de la tarde, según el certificado de defunción archivado en el registro civil de Morelia, Josefa exhaló su último aliento.

En sus manos apretaba la semilla de maíz que había guardado todos esos años, el único recuerdo tangible de su vida antes del hambre. Carmen le cerró los ojos mientras murmuraba una oración. Don Ramón se persignó y en algún lugar de la casa Clara Roldán escribía en su diario. La muchacha que nos servía murió hoy. Ahora sé su nombre. Se llamaba Josefa.

Tenía 17 años y nosotros la matamos. El entierro de Josefa fue el 4 de marzo de 1911, un sábado gris en el cementerio municipal de Morelia. Solo tres personas acompañaron el ataúd de madera de pino, el más barato que don Esteban pudo conseguir para guardar las apariencias. Don Ramón con su delantal de cocinero porque no tenía ropa de luto.

Carmen, quien había gastado sus pocos ahorros en comprarle a Josefa un vestido blanco usado para que no fuera enterrada con los arapos de sirvienta. Y escondida detrás de un mausoleo, Clara Roldán. quien había escapado de su casa contra las órdenes expresas de su madre. El sepulturero, un indígena viejo llamado Sebastián, que según los registros del cementerio había enterrado asientos de sirvientes sin nombre, cabó la fosa en la sección de los pobres, donde las cruces de madera se pudrían con las lluvias y los nombres se borraban con el tiempo. No hubo misa, no

hubo flores, solo el sonido de la tierra cayendo sobre la madera barata, mientras Carmen murmuraba oraciones en español y purépecha. idioma que había aprendido de tanto escuchar a Josefa hablar en sueños. Don Ramón había traído algo especial. Del bolsillo de su delantal sacó un puñado de tierra que había recogido esa mañana del mercado.

Tierra traída por vendedores de San Felipe de los Herreros. La esparció sobre el ataúd antes de que lo cubrieran completamente. “Para que encuentres el camino a casa, criatura”, murmuró. Fue entonces cuando el gato libertad apareció. como salido de la nada y se sentó junto a la tumba. Se quedaría ahí tres días sin comer hasta que también él desapareció, como si su única misión hubiera sido acompañar a Josefa hasta el final.

Mientras tanto, en la casa Roldán, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Doña Mercedes contrató a otra muchacha indígena esa misma tarde, una niña de 14 años llamada Esperanza. pagando a sus padres 15 pesos por adelantado. El ciclo continuaba, pero Clara no podía olvidar. Cada noche abría su diario y releía lo que Josefa le había contado.

Comenzó a ver su casa, su familia, su mundo con ojos diferentes. Los vestidos franceses le parecían mortajas, las joyas le pesaban como cadenas, la comida abundante le sabía a ceniza. La revolución llegó a Morelia en mayo de 1911. Don Porfirio había renunciado y huído a Francia. Los revolucionarios entraron a la ciudad y todo cambió de la noche a la mañana.

Don Esteban, previsor, había trasladado sus negocios y parte de su fortuna a la capital, pero muchas familias ricas no tuvieron tanta suerte. Las criadas huían en masa, algunas para volver a sus pueblos, otras para unirse a la revolución. Carmen fue una de ellas. Antes de irse le dijo a Clara, “Tu familia mató a Josefa, pero fueron miles de Josefas las que mataron en este país.

Ahora es tiempo de pagar.” Los Roldá sobrevivieron a la revolución, aunque disminuidos. Perdieron varias propiedades, tuvieron que vender joyas. Aprendieron a vivir con menos servidumbre. Clara se casó en 1912 con el hijo del prefecto, pero el matrimonio fue infeliz.

Su esposo era un hombre violento que la golpeaba y ella pensaba a menudo que era su castigo por todos los años de indiferencia ante el sufrimiento de Josefa. Tuvo tres hijos a quienes trató de educar de manera diferente, pero el peso del pasado la perseguía. En 1943, Clara, ya viuda y envejecida prematuramente, decidió hacer algo con la culpa que la consumía.

Fue al cementerio municipal con un albañil y mandó poner una lápida de mármol en la sección de los pobres. El sepulturero Sebastián, ahora anciano, aún recordaba donde habían enterrado a la muchacha flaca que murió de hambre. La lápida decía simplemente, Josefatinsun, 189311, perdóname.

Era la primera vez que el apellido Purépecha de Josefa aparecía escrito en algún lugar, pero la verdadera redención vino de otro lado. Carmen, la criada que había sobrevivido, se había casado con un maestro rural después de la revolución. Tuvieron cinco hijas. A todas les pusieron nombres purépechas y las educaron para nunca agachar la cabeza. Una de esas hijas, María Carmen, se convirtió en maestra.

Su hija Carmen María fue a la universidad y su hija María Josefa Carmen, nacida en 1970, se convirtió en la primera jueza puré pecha de Michoacán. En 1987, cuando demolieron parte de la casa Roldán para construir un centro comercial, los trabajadores encontraron un baúl en el sótano.

Dentro, entre documentos financieros y escrituras, estaba el diario de Clara y Envuelta en papel de seda, la fotografía del 15 de septiembre de 1910. La imagen había sobrevivido intacta, el vidrio de la placa conservando cada detalle, la arrogancia de don Esteban, la frialdad de doña Mercedes, la juventud de Clara e Ignacio y detrás de rodillas Josefa con su mirada que lo decía todo.

La jueza María Josefa Carmen, quien había dedicado su vida a combatir la explotación infantil doméstica, fue notificada del hallazgo por casualidad cuando investigaba un caso en los archivos municipales. Al ver la fotografía, algo en esos ojos hambrientos, la conmovió profundamente. Investigó, rastreó nombres en registros civiles, encontró el diario de Clara, ubicó la tumba en el cementerio. Pieza por pieza.

reconstruyó la historia de Josefa. En 1990, la jueza organizó una ceremonia en el cementerio. Asistieron descendientes de varias familias purépechas, supervivientes del sistema de servidumbre, historiadores, activistas. Leyeron los nombres de cientos de niñas y niños indígenas que habían muerto en servicio doméstico durante el porfiriato.

Josefa fue nombrada como símbolo de todos ellos. Su fotografía fue donada al archivo histórico de la Universidad Michoacana, pero la jueza guardó una copia que aún hoy mantiene en su despacho. Cada vez que tiene que juzgar un caso de explotación infantil o abuso doméstico, la jueza mira esa fotografía. Ve a la familia rica posando con su riqueza robada.

Ve a la niña de rodillas con su bandeja de plata. Ve el hambre en esos ojos que el fotógrafo capturó para siempre. Y recuerda, ¿por qué hace su trabajo? Para que ninguna otra Josefa muera de hambre mientras sirve banquetes. Para que ninguna otra niña sea invisible en su propio país.

Para que la dignidad que brillaba en esos ojos hambrientos finalmente sea reconocida. Pero la copia más importante de la fotografía no está en ningún archivo público. Está en una casa modesta en San Felipe de los Herreros, el pueblo donde Josefa nació. La guarda María Tintzun, sobrina nieta de Josefa, hija de un primo que Josefa nunca conoció. María es médica rural, dedica su vida a atender a las comunidades indígenas más pobres de Michoacán.

En su consultorio, junto al título universitario y el juramento hipocrático, está la fotografía enmarcada. Cuando los pacientes preguntan por la imagen, María cuenta la historia, les dice, “Esa muchacha de rodillas es mi tía abuela Josefa. Murió de hambre a los 17 años mientras servía a una familia rica, pero su mirada sobrevivió.

Y cada vez que salvamos a un niño desnutrido, cada vez que una mujer indígena entra a la universidad, cada vez que alguien se niega a arrodillarse, Josefa gana una pequeña victoria contra el olvido. La fotografía sigue ahí, en esa pared de adobe pintada de azul. A veces, cuando el sol de la tarde entra por la ventana, ilumina la imagen de tal manera que los ojos de Josefa parecen mirar directamente a quien la observa.

Y en esa mirada sigue vivo el hambre. Sí, pero también algo más poderoso, la dignidad indestructible de quienes aún de rodillas se niegan a ser borrados de la historia, porque al final los Roldá desaparecieron en el olvido. Sus nombres no significan nada hoy.

Pero Josefa, la sirvienta sin apellido, la india invisible, la muchacha que murió de hambre, sigue viva en cada lucha por la justicia, en cada acto de resistencia, en cada negativa a aceptar que hay seres humanos que valen menos que otros. Su victoria no fue sobrevivir. Su victoria fue que la vieran, aunque fuera tarde, aunque fuera después de muerta.

Su victoria fue esa mirada hambrienta que ningún poder pudo borrar, que ningún tiempo pudo hacer olvidar, que sigue preguntándonos más de 100 años después. ¿Cuántas josefas siguen de rodillas mientras ustedes posan la foto? Antes de cerrar este relato ficcional dramatizado, inspirado en hechos históricos de nuestro México antiguo, queda una enseñanza clara.

La dignidad humana no puede ser borrada, aunque la pobreza, la injusticia y el abuso intenten hacerlo. La mirada de Josefa nos recuerda que incluso arrodillados, los invisibles de la historia dejaron huellas más profundas que quienes creían tenerlo todo. Y ahora quiero invitarte a reflexionar, cuántas josefas siguen existiendo hoy en día, escondidas detrás de familias o sistemas que nunca las reconocen.

¿Qué sentirías si descubrieras que en la memoria de tu propia familia hubo alguien olvidado, alguien cuyo nombre nunca fue escrito? ¿Qué nos dice la historia de Josefa sobre la justicia social y el valor de cada vida? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra dignidad para saber que acompañaste esta historia hasta el final.

News

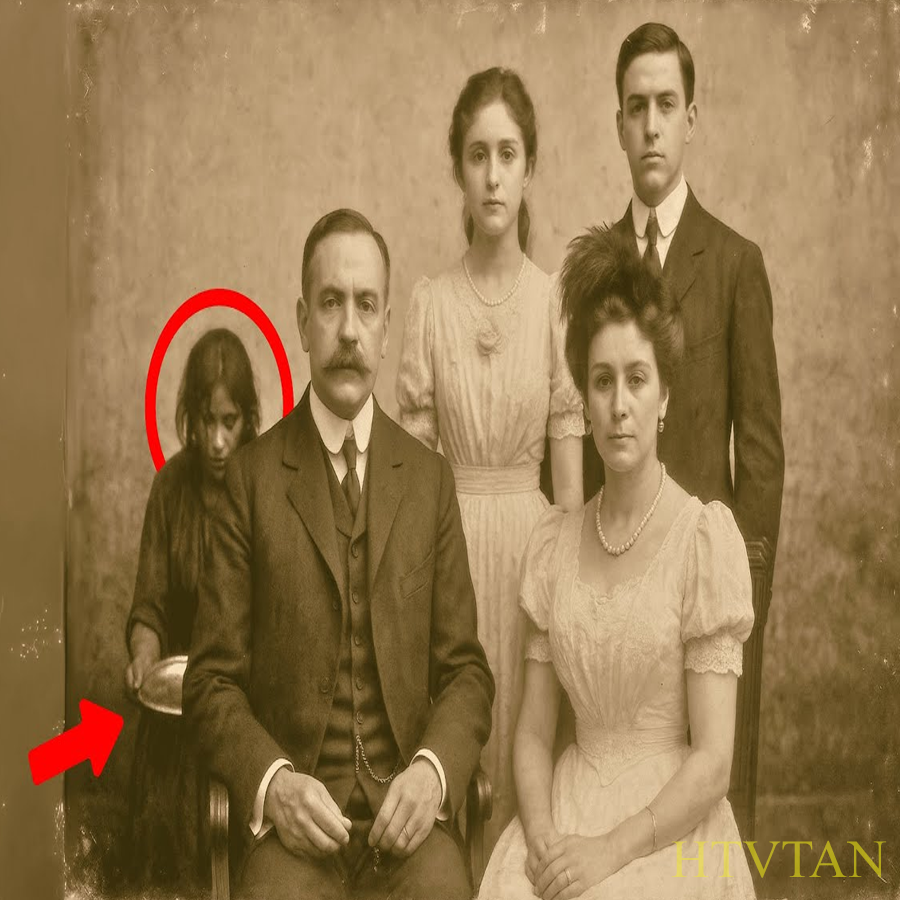

En 1995, Él Adoptó A Tres Niñas Negras — Mira Cómo Le Agradecieron 30 Años Después

En 1985, Joe Pies, joven y sin dinero, vestido con una camisa rosa pálido, entró en el tribunal de…

“Esa Es La Fórmula Incorrecta”, Susurró La Camarera Al Millonario — Justo Antes Del Acuerdo De €100M

El restaurante Michelin, la terraza real en Madrid, era el escenario perfecto para acuerdos de cientos de millones. Aquella…

Chica Pobre Encuentra Trillizos En La Basura — Sin Saber Que Son Hijos Perdidos De Un Millonario…

El llanto desgarrador de los recién nacidos resonaba en el callejón oscuro de Madrid, cuando lucía, de 7 años,…

BARONESA VIRGÍNIA RENEGADA TROCA O MARIDO PELO AMOR DE UMA MULATA – Brasil Imperial 1847

O sussurro que escapou dos lábios da baronesa Virgínia de Vasconcelos naquela manhã de junho de 1847, enquanto observava…

Cuando los obreros rompieron el altar en Chiapas, todos vomitaron al mismo tiempo

¿Alguna vez ha sentido que hay secretos ancestrales que deberían permanecer enterrados? En 1937, el ingeniero Fernando Ortiz llega…

O coronel que tirou a PRÓPRIA vida após descobrir o AMOR PROIBIDO do filho

O disparo que ecoou pela Casagrande da Fazenda Santa Adelaide na madrugada de 3 de novembro de 1843 selou…

End of content

No more pages to load