En diciembre de 1997, una familia mexicana partió de madrugada rumbo a la Basílica de Guadalupe, cargando sueños y una pequeña muñeca de trapo, lo que parecía una simple peregrinación se transformó en uno de los casos más perturbadores del interior de Oaxaca. Tres años después, un ganadero perdido en la carretera haría un descubrimiento que el haría la sangre de cualquier persona.

Cuatro cajas de madera manchadas de en una sangre escondidas capilla abandonada guardarían el terrible destino de la familia Hernández. En el corazón del interior de Oaxaca, entre las montañas que abrazan el valle de Atsompa, existía un pequeño pueblo donde el tiempo parecía correr más despacio.

Santa María Atsompa, conocido por sus que tradiciones alfareras se perdían en las brumas de los siglos pasados, era hogar de la familia Hernández, gente trabajadora que encontraba en la tierra y en el barro verde su forma de subsistencia. Rubén Hernández, de 44 años, tenía las manos siempre sucias de barro, marcadas por los años dedicados al torno de alfarero.

Su especialidad eran las ollas de barro su verde, aquellas piezas únicas que caracterizaban región y que vendía en los mercados locales por precios que apenas lograban sostener a su familia. Era un hombre de estatura mediana, cabellos negros ya salpicados de gris y un bigote espeso que le daba un aire serio, aunque su naturaleza era bondadosa y trabajadora.

Carmen Flores, su esposa de 40 años, complementaba el ingreso familiar preparando tortillas hechas a mano que vendía todas las mañanas en el mercado de Oaxaca de Juárez. Era una mujer menudita, siempre vestida con wipiles bordados que ella misma cocía durante las noches usando patrones que su mamá le había enseñado.

Sus manos, pequeñas pero fuertes, sabían amasar la masa de maíz con una destreza que solo los años de práctica podían dar. La familia se completaba con dos hijos que eran la razón de ser de Rubén y Carmen. Miguel, de 13 años, ya ayudaba a su papá en el taller de alfarería. Aprendiendo los secretos del barro que se transmitían de generación en generación.

Era un muchacho delgado, moreno, con los ojos vivos de la adolescencia y una sonrisa fácil que heredó de su mamá. Pero quien realmente llenaba de alegría la casa de adobe era la pequeña Guadalupe de 7 años, una niña de cabello negro y largo que siempre llevaba trenzado con listones coloridos.

Su tesoro más preciado era una muñeca de trapo que su abuelita paterna le había regalado cuando cumplió 5 años. La muñequita tenía un vestido rosa desteñido por el uso, un u y pil bordado en azul con pequeñas flores coloridas y un rostro bordado con hilo negro que le daba una expresión dulce y melancólica. Guadalupe nunca se separaba de su muñeca, la llevaba a todos lados. le hablaba como si fuera su hermanita menor, la peinaba con cuidado cada mañana y la acostaba junto a ella cada noche.

Carmen solía decir que la niña y su muñequita eran inseparables como dos gotas de agua en el mismo río. La vida de los Hernández transcurría en la sencillez de los pueblos del interior. Su casa era de adobe, construida por el mismo Rubén, con ayuda de sus vecinos, siguiendo la tradición comunitaria del Tequio. Tenía dos cuartos principales, un patio su central donde Carmen mantenía comal de barro y criaba algunas gallinas criollas que picoteaban entre las macetas de geranios que ella cultivaba con esmero.

El taller de Rubén ocupaba una esquina del patio techado con láminas de zinc que hacían eco cuando llovía. Ahí se amontonaban las ollas en diferentes etapas de secado, desde las recién moldeadas hasta las ya cocidas en el horno de leña que él mismo había construido siguiendo técnicas ancestrales. El olor a barro húmedo y ceniza se con él mezclaba aroma de las tortillas de Carmen, creando esa atmósfera única que solo los hogares artesanos pueden tener.

Los domingos la familia completa asistía a misa en la iglesia de Santa María. una construcción colonial modesta, pero llena de historia. Carmen era especialmente devota de la Virgen de Guadalupe, una devoción que había heredado de su mamá y que transmitía a sus hijos con fervor. En su casa tenía una imagen de la morenita del Tepellac, rodeada de veladoras que mantenía siempre encendidas y flores frescas que renovaba cada semana.

Durante años, Carmen había alimentado un sueño que parecía inalcanzable para su economía familiar. visitar la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Cada peso que lograba ahorrar lo guardaba en una ollita de barro que Rubén había hecho especialmente para ese propósito, sellándola con cera para resistir la tentación de abrirla en momentos de apuro económico.

El sueño de Carmen de visitar la Basílica de Guadalupe se había convertido en una obsesión familiar compartida. Durante las cenas, mientras comían y ella frijoles, refritos, tortillas calientes, les contaba a sus hijos sobre la magnífica iglesia donde se apareció la Virgencita al indito Juan Diego. Sus ojos brillaban cuando describía las miles de personas que llegaban de todo México para pedirle milagros a la morenita del Tepellac.

Algún día vamos a ir todos juntos, les decía Carmen mientras servía café de olla endulzado con piloncillo. Vamos a llevarle flores del jardín y le vamos dar las gracias por todo lo que tenemos, por la salud, por el trabajo, por estar juntos como familia. La pequeña Guadalupe siempre preguntaba si podía llevar a su muñequita de trapo y Carmen le respondía con ternura. Por supuesto, mi hijita.

Ella también tiene que conocer a la Virgencita. Rubén, aunque menos expresivo en su fe, compartía el sueño de su esposa. Sabía que ese viaje representaba más que y una simple peregrinación. Era la realización de años de trabajo duro sacrificios. Cada vez que vendía un lote de ollas en el mercado, apartaba algunas monedas para la ollita del ahorro, aunque a veces la realidad económica los obligaba a romper el sello de cera para cubrir alguna emergencia médica o algún gasto inesperado de la escuela de los niños.

Miguel, con la curiosidad propia de la AA adolescencia había comenzado a hacer preguntas más complejas sobre el viaje. Quería saber cuántos kilómetros había hasta la ciudad de México, cuánto tiempo se tardarían en llegar, dónde iban dormir.

Carmen le explicaba que irían en su Nissan Suru, que podrían hacerlo en un solo día si salían muy temprano y que regresarían el mismo día después de visitar la basílica. El Nissan Suru Blanco, modelo 1989, era a el único vehículo que la familia había logrado comprar en toda su vida. Rubén lo había adquirido de segunda mano, un compadre que trabajaba en Oaxaca de Juárez, pagándolo en abonos durante 2 años.

No era el carro más elegante ni el más nuevo, pero funcionaba bien gracias al cuidado obsesivo que Rubén le daba. Cada domingo por la tarde, después de Ael Misa, dedicaba tiempo revisar aceite, limpiar los vidrios y verificar que las llantas tuvieran la presión adecuada. El motor del sur tenía sus mañas, como todos los carros viejos, pero Rubén había aprendido a entenderlo.

Sabía exactamente cuántas vueltas darle a la llave para que arrancara en las mañanas frías. Conocía el sonido que hacía cuando necesitaba más líquido de frenos y había memorizado cada ruido normal y cada vibración que podía indicar algún problema. Durante 1997 la economía familiar había mejorado ligeramente. Carmen había conseguido un contrato pequeño, pero estable para surtir tortillas a una fonda cerca del mercado, lo que le daba ingresos más regulares.

Rubén, por su parte, había recibido un pedido especial ollas grandes para una hacienda en Etla, trabajo que le había pagado mejor de lo acostumbrado. En noviembre de ese año, Carmen tomó la decisión de vender tres de sus wipiles más bonitos, esos que había abordado con especial dedicación y que reservaba para las fiestas importantes del pueblo.

Los vendió a una comerciante de artesanías de la capital del estado, quien le pagó un precio justo que significaba un impulso importante para el fondo del viaje. Rubén, viendo el esfuerzo de su esposa, decidió aceptar un trabajo extra que le había ofrecido don Crisanto, un comerciante de ollas que surtía a varios mercados de la región.

Era un pedido grande que le quitaría varios fines de semana, pero que le daría el dinero suficiente para completar lo que faltaba para el viaje a la basílica. Cuando llegó diciembre de 1997, Carmen el rompió ceremoniosamente sello de cera de la ollita del ahorro frente a toda la familia.

Las monedas y billetes arrugados que se derramaron sobre la mesa de madera representaban años de sacrificios y sueños postergados. Contaron el dinero tres veces y finalmente Carmen anunció con lágrimas en los ojos. Ya tenemos suficiente para ir a ver a la Virgencita. La fecha elegida no podía ser otra que el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, cuando miles de peregrinos de todo México convergerían en la basílica para celebrar a la patrona del país.

Carmen comenzó los preparativos con semanas de anticipación, como si se tratara de la boda de alguno de sus hijos. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte más casos reales que han marcado a México. Cada semana compartimos investigaciones que te mantendrán al filo del asiento. Los preparativos para el viaje del 12 de diciembre comenzaron con la intensidad de quién se prepara para el evento más importante de su vida.

Carmen había planificado cada detalle con la meticulosidad de un general preparando una batalla. Durante las dos semanas previas, la casa se transformó en un hervidero de actividad donde cada miembro de la familia tenía responsabilidades específicas.

Carmen se levantaba antes del amanecer para preparar provisiones que durarían todo el viaje. Cocinó quesadillas de flor de calabaza, su especialidad, envueltas cuidadosamente en servilletas de tela bordada. Preparó también agua de jamaica endulzada con azúcar morena, tamales oaqueños envueltos en hoja de plátano y tortillas extra que podrían servir para cualquier imprevisto durante el camino.

Rubén, por su parte, llevó el Tsuru al taller mecánico de Donabundio en el centro de Oaxaca de Juárez. le hizo un servicio completo, cambio de de aceite, revisión frenos, verificación de la suspensión y un ajuste general del motor.

Don Abundio, mecánico de confianza que conocía el carro desde que Rubén lo había comprado, le aseguró que el vehículo estaba en perfectas condiciones para un viaje largo. Este Zuru te va a responder bien, compadre, le dijo don Abundio mientras limpiaba sus manos grasientas con un trapo sucio. más. Manéjalo con calma, no lo aceleres mucho en las subidas y lleva aceite extra por si las dudas.

Estos motores de los 89 son nobles, pero ya tienen sus años. La pequeña Guadalupe vivía en un estado de emoción constante. Durante las noches previas al viaje no podía dormir de la emoción y pasaba horas acostada en su petate conversando con su muñeca de trapo sobre todo lo que verían en la basílica. Le peinaba el cabello de estambre negro. y ajustaba su vestido rosa ya desteñido por el uso.

Le explicaba que iban a conocer a la Virgencita de Guadalupe en persona. “¿Crees que la Virgencita va a bendecir tu vestido rosa?”, le preguntaba a su muñequita mientras la mecía en sus brazos. Yo creo que sí, porque tú eres muy buena, nunca te portas mal. Siempre me acompañas cuando tengo miedo. La niña había decidido que su muñeca debía ir vestida con su mejor ropa para la ocasión.

Así que Carmen le bordó unas floritas pequeñitas adicionales en el huipil azul que llevaba la muñequita. Miguel, aunque trataba de disimular su emoción con la actitud desinteresada típica de los adolescentes, secretamente estaba fascinado con la idea de conocer la ciudad de México.

Había escuchado historias sobre los altos, edificios, el metro, las avenidas amplias llenas de carros y todo ese mundo urbano que contrastaba completamente con la vida rural que conocía en Atsompa. El muchacho había comenzado a hacer preguntas más específicas sobre la ciudad, si realmente había edificios de más de 10 pisos, si era verdad que el metro corría bajo tierra como un tren, si podrían ver el zócalo y la catedral además de la basílica.

Carmen le prometía que si el tiempo se los permitía, darían una vuelta por el centro histórico antes de regresar a casa. La noche del 11 de diciembre, Carmen no pudo dormir casi nada. se levantó varias veces a revisar que todo estuviera listo. La ropa limpia y planchada de toda la familia, las provisiones empacadas en canastas de mimbre, los documentos importantes guardados en una bolsa de cuero que Rubén usaba para los papeles del carro y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que pensaba llevar para que

fuera bendecida en la basílica. Rubén también pasó una noche inquieta, pero sus preocupaciones eran más prácticas. repasaba mentalmente la ruta que habían de planeado, salir a Tsompa, tomar la carretera hacia Oaxaca de Juárez, luego la carretera federal que pasaba por Nochiklan, continuar hacia Puebla y finalmente entrar a la Ciudad de México por el sur.

Era un trayecto largo de aproximadamente 6 horas si todo salía bien y no había mucho tráfico. El plan era sencillo pero ambicioso para una familia que nunca había salido de Oaxaca. Salir las 4 de la madrugada para llegar a la basílica antes del mediodía, participar en alguna de las misas del día de la Virgen, comer algo en los alrededores, comprar algunas estampitas y recuerdos y emprender el regreso en la tarde para llegar a casa antes de medianoche.

Carmen había preparado también una lista de milagros que pensaba pedirle la Virgencita. Salud para toda la familia, que el negocio de las ollas de Rubén prosperara, que Miguel pudiera seguir estudiando hasta llegar a la secundaria y que la pequeña Guadalupe creciera sana y fuerte. Eran peticiones sencillas, los sueños modestos de una familia trabajadora que no pedía riquezas, solo la bendición de seguir adelante con dignidad.

Esa última noche en casa, mientras la C y familia dormía, Carmen levantó silenciosamente, se dirigió al altar doméstico donde tenía su imagen de la Virgen de Guadalupe. Se arrodilló sobre el piso de cemento pulido y rezó con fervor, pidiendo que el viaje transcurriera sin problemas, que llegaran bien y regresaran sanos a su hogar en las montañas de Oaxaca. El amanecer del 12 de diciembre de 1997 a encontró la familia Hernández, ya despierta y lista para emprender el viaje que habían soñado durante años.

Carmen se había levantado a las 3 de la madrugada para calentar las quesadillas, verificar por última vez que no faltará nada en el equipaje y preparar café de olla bien cargado para despertar completamente a todos antes de salir. El aire matutino de diciembre en Oaxaca y era frío cortante, típico de la temporada seca cuando las noches son heladas, pero los días se calientan rápidamente una vez que sale el sol.

Carmen había preparado rebos para todos, especialmente para la pequeña Guadalupe, quien seguía medio dormida, pero aferrada a su muñeca de trapo, como si fuera un talismán protector. Rubén había revisado el sur una vez más en la penumbra del patio, verificando niveles de aceite, agua del radiador y presión de las llantas con la linterna que usaba cuando trabajaba en el taller durante las noches.

El carro respondió al primer intento de encendido, ronroneando con esa confiabilidad que solo los motores bien cuidados pueden ofrecer. A las 4 en punto de la madrugada, el cuando pueblo de Santa María Atsompa, aún dormía profundamente y solo se escuchaban los gallos anunciando el nuevo día, la familia Hernández subió al Nissan Suru Blanco.

Carmen ocupó el asiento del copiloto con una canasta de provisiones en el regazo. Miguel se acomodó detrás del asiento de su papá y la pequeña Guadalupe se instaló junto a su hermano, cuidando que su muñequita fuera cómoda durante el viaje. ¿Ya están todos listos? Preguntó Rubén mientras ajustaba el una espejo retrovisor. Porque vez que salgamos de aquí, no vamos a regresar hasta que hayamos visto a la Virgencita de Guadalupe.

Carmen sonrió y tomó su mano por un momento, un gesto silencioso que expresaba años de sueños compartidos que finalmente se hacían realidad. El Tsuru descendió lentamente por las calles empedradas de Atsompa, pasando frente a las casas de Adobe, donde sus vecinos aún dormían. Carmen se despidió mentalmente de su de su pueblo, las montañas que rodeaban valle, de la vida sencilla que conocía, con la certeza de quién sale hacia una aventura, pero sabe que regresará al hogar donde pertenece. La carretera hacia Oaxaca de Juárez estaba

prácticamente vacía a esa hora. Solo se cruzaron con algunos camiones de y carga que transportaban mercancías hacia los mercados de la capital del estado. Ocasionalmente algún autobús de pasajeros que hacía las rutas matutinas entre los pueblos de la región. Rubén manejaba con la concentración de quién conoce cada curva, cada subida, cada bajada de esa carretera que había recorrido cientos de veces para vender sus ollas en el mercado.

Miguel había comenzado a hacer preguntas y sobre todo lo que veía. ¿Por qué había tanta niebla en las cañadas? ¿Cómo sabían cuál camino tomar en las intersecciones? Si era verdad que en la ciudad había policías en cada esquina. Rubén respondía pacientemente mientras Carmen organizaba las provisiones. Verificaba que llevaran todos los documentos necesarios para el viaje.

La pequeña Guadalupe había logrado de tal acomodarse manera que podía mirar por la ventana mientras sostenía a su muñeca de trapo contra el pecho. “Mira, muñequita”, le susurraba al oído de la muñeca. “Ya vamos camino a ver a la Virgencita. ¿No estás emocionada?” Luego volteaba hacia su mamá y preguntaba cuánto faltaba, si ya habían salido de Oaxaca, si podrían desayunar en algún lugar bonito.

Cuando llegaron a la carretera federal, que los llevaría hacia el norte, rumbo a Nochixtlán y posteriormente hacia Puebla, el sol ya había comenzado a calentar el ambiente. Carmen bajó ligeramente su ventana para que entrara aire fresco y el aroma de la vegetación oaxaqueña se mezcló con el olor a gasolina. y el humo de los tubos de escape de los vehículos que comenzaban a circular con mayor frecuencia.

El paisaje iba cambiando gradualmente conforme avanzaban. Las montañas de Oaxaca, cubiertas de pinos y encinos, daban paso a valles más amplios, donde se alternaban campos de cultivo con zonas semidesérticas típicas de la región mixteca. Carmen señalaba a sus hijos los diferentes tipos de vegetación, las pequeñas rancherías que se veían a lo lejos, los rebaños de cabras que pastoreaban en las laderas de los cerros.

Alrededor de las 8 de la mañana, cuando ya llevaban 4 horas de camino y el suru había demostrado su confiabilidad manteniéndose estable y sin problemas mecánicos, llegaron a la altura de Nochixtlán, un pueblo importante en la ruta hacia la Ciudad de México, donde muchos viajeros hacían parada para descansar, comer algo y cargar combustible.

Rubén decidió parar en la gasolinera Pemex del pueblo, tanto para llenar el tanque como para que todos pudieran estirar las piernas y usar los baños antes de continuar la parte más larga del viaje. Era una parada estratégica casi a mitad del camino donde podrían evaluar cómo se sentían todos y si el carro seguía funcionando perfectamente. La gasolinera Pemex de Nochixtl era un oasis de actividad en medio de la carretera federal.

Camiones de carga, autobuses de pasajeros y automóviles particulares se detenían constantemente para cargar combustible y alrededor de la estación había pequeños puestos de comida que atendían a los viajeros que necesitaban un descanso en su trayecto. Rubén estacionó el sur junto a una de las bombas de gasolina magna y toda la familia descendió del vehículo con la rigidez típica de quienes han pasado varias horas sentados en el mismo lugar.

Carmen se estiró y respiró profundamente a el aire matutino, que ya comenzaba a calentarse con el sol de diciembre. Miguel corrió hacia los baños públicos y la pequeña Guadalupe, sin soltar nunca su muñeca de trapo, caminó junto a su mamá, admirando todo el movimiento que había en la gasolinera.

Don Esteban, el despachador de la gasolinera, era un hombre de unos 50 años que llevaba más de una década trabajando en ese lugar. Conocía por sus rostros a muchos de los y viajeros regulares. Tenía una memoria especial para recordar a las familias que pasaban por primera vez, sobre todo cuando viajaban con niños pequeños.

Buenos días, jefe”, saludó don Esteban mientras se acercaba al suru. Lleno el tanque. Rubén asintió y aprovechó para salir del carro a revisar las llantas y limpiar el parabrisas que había acumulado polvo e insectos durante las primeras horas del viaje. Carmen compró refrescos, jarritos de para y tamarindo todos algunas galletas para picar durante el resto del trayecto.

La pequeña Guadalupe llamó la atención de don Esteban inmediatamente. La niña caminaba junto a su mamá, sosteniendo su muñeca de trapo como si fuera una hermanita menor, y de vez en cuando le hablaba en susurros, explicándole todo lo que veían en la gasolinera. Su vestido de domingo, limpio y planchado, contrastaba con el ambiente polvoriento del lugar y sus trenzas adornadas con listones coloridos le daban un aspecto de muñequita viviente.

¡Qué bonita está la niña”, le comentó don Esteban a Carmen mientras terminaba de cargar la gasolina. “¿Van de paseo?” Carmen sonrió con orgullo maternal y le explicó que iban a la Basílica de Guadalupe, que era la primera vez que toda la familia hacía un viaje tan largo que llevaban años ahorrando para cumplir esa promesa. Guadalupe, con la confianza natural de los niños pequeños, se acercó a don Esteban y le mostró su muñeca de trapo.

“Se llama Lupita, como yo”, le dijo la niña con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Vamos a llevársela a la Virgencita para que la bendiga. Mi mamá dice que la Virgencita bendice a todos los niños que van visitarla. Don Esteban se agachó para quedar a la altura de la niña y examinó la muñeca con el cariño de quien tiene nietos propios.

“Está muy bonita tu muñequita, Lupita”, le dijo mientras observaba el vestido rosa desteñido y el wipil bordado en azul. Seguro que la Virgencita la va a bendecir y le va a dar muchos años de vida para que te acompañe siempre. ¿Verdad que sí? Respondió la niña con emoción. Mi abuelita dijo que las muñecas que van la basílica se vuelven especiales, que pueden cuidar a sus niñas desde el cielo cuando sean viejitas.

Don Esteban sonrió ante la inocencia de esas palabras, sin saber que décadas después recordaría esa conversación como uno de los momentos más conmovedores de su vida laboral. Miguel había regresado de los baños y la A ahora exploraba pequeña tienda de la gasolinera, fascinado por todos los productos que nunca había visto en la tienda del pueblo.

Carmen lo llamó para que no se alejara mucho mientras terminaba de organizar las provisiones en canastas más pequeñas para que fuera más fácil cargarlas cuando llegaran la basílica. Rubén pagó la gasolina y revisó una vez más los niveles de aceite y agua. El suru había respondido perfectamente y durante las primeras horas del viaje, manteniendo una velocidad constante, sin presentar ningún problema mecánico. Don Abundio había tenido razón.

El motor estaba en excelentes condiciones para un viaje largo. ¿Qué tanto falta para llegar a México? le preguntó Rubén a don Esteban, quien conocía esa ruta como la palma de su mano después de años de atender a viajeros que se dirigían a la capital del país.

Si mantienen buen paso y no hay mucho en tráfico, unas 5 horas están llegando le respondió el despachador. La carretera está buena, no más tengan cuidado en las bajadas cerca de Puebla porque a veces hay neblina. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando la familia Hernández se preparó para continuar su viaje. Carmen guardó los refrescos en la canasta.

Miguel se acomodó nuevamente en el asiento trasero y Guadalupe ajustó cuidadosamente la posición de su muñeca para que estuviera cómoda durante las horas restantes del trayecto. “Ya vámonos que la Virgencita nos está esperando”, dijo Carmen con una mezcla de emoción y ansiedad por llegar finalmente a su destino.

Rubén encendió el Tsuru, que respondió con inmediatamente el ronroneo familiar de su motor, bien cuidado, y se incorporó lentamente al tráfico de la carretera federal. Don Esteban los despidió con la mano mientras el Tsuru Blanco se alejaba hacia el norte, llevando a la familia hacia su cita con la Virgen de Guadalupe.

Fue la última persona que los vio con vida, aunque en ese momento nadie podía imaginarlo. La imagen de la pequeña Guadalupe con su e muñeca de trapo quedó grabada en su memoria como una postal de inocencia que el tiempo convertiría en un recuerdo doloroso e imborrable. El Nissan Suru Blanco desapareció en la distancia de la carretera federal, convirtiéndose en un punto cada vez más pequeño hasta perderse completamente entre las curvas que serpentean hacia las montañas de Puebla.

Don Esteban regresó a sus labores en la a Rutinarias Gasolinera atendiendo otros viajeros, sin imaginar que esa imagen de la familia Hernández alejándose sería la última vez que alguien los vería con vida. Durante las horas siguientes a su partida de Nochxlan, el destino de la familia se sumió en un misterio absoluto. La carretera federal hacia Puebla y la de Ciudad México era transitada por cientos de vehículos cada día, pero nadie reportó haber visto un zuru blanco con placas de Oaxaca. Nadie recordó haber observado a una familia con una niña

pequeña que llevara una muñeca de trapo. En Santa María Azomba, los vecinos y familiares esperaban noticias del viaje. Carmen había prometido enviar un telegrama desde la villa de Guadalupe en cuanto llegaran al santuario, como era costumbre en esa época para tranquilizar a las familias cuando alguien emprendía un viaje largo.

Los celulares eran un lujo inexistente para familias como los Hernández. y la comunicación a distancia dependía de telegramas, teléfonos públicos o casetas telefónicas. El lunes 14 de diciembre por la noche, no cuando había llegado ningún telegrama ni llamada telefónica, Aurelio Hernández, hermano menor de Rubén, comenzó a preocuparse seriamente.

Conocía la puntualidad de su hermano y sabía que Carmen era muy cuidadosa con las promesas que hacía a la familia. Si habían dicho que enviarían noticias el domingo y regresarían el lunes por la noche, algo grave había pasado para que no cumplieran su palabra. El martes 16 de diciembre, Aurelio tomó el primer autobús hacia Oaxaca de Juárez y se dirigió directamente a las oficinas del Ministerio Público para levantar una denuncia formal por desaparición de personas.

Era un hombre de 38 años, trabajador de la construcción, con menos estudios que Rubén, pero con la misma determinación y el mismo sentido de responsabilidad familiar que caracterizaba a los Hernández. El agente del Ministerio Público que lo él atendió era licenciado Fernando Morales, un funcionario que llevaba 15 años trabajando en casos de desapariciones y sabía por experiencia que las primeras 72 horas eran cruciales para encontrar a personas perdidas.

Sin embargo, también conocía las del de la limitación sistema judicial mexicano, 1997, cuando tecnología forense era rudimentaria y la coordinación entre estados funcionaba principalmente a través de llamadas telefónicas y telegramas. ¿Cuál fue la última vez que alguien los vio?, preguntó el licenciado Morales mientras llenaba el formato de denuncia con una máquina de escribir mecánica que había visto mejores días.

Aurelio le proporcionó todos los detalles que conocía. La salida de madrugada, el destino a la basílica de Guadalupe, las características del Tsuru Blanco, la descripción física de cada miembro de la familia. El procedimiento oficial requería contactar a todas las delegaciones de la Policía Federal de Caminos en la ruta probable que había seguido la familia. El licenciado Morales comenzó a hacer hay llamadas telefónicas.

Nochlan, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, preguntando si habían reportes de accidentes que involucraran un Nissanuru blanco con placas de Oaxaca. Las respuestas llegaron lentamente durante los días siguientes y todas eran negativas. No había reportes de accidentes graves en la carretera federal durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.

Los hospitales consultados en Puebla y el Tlaxcala Distrito Federal no tenían registros de personas heridas que coincidieran con la descripción de la familia Hernández. La investigación se extendió hacia las comandancias de policía municipales de los pueblos y ciudades en la ruta hacia la ciudad de México.

Los agentes preguntaban específicamente por un zuru blanco, por una familia oaxaqueña, por cualquier incidente que pudiera explicar la desaparición. Los resultados seguían siendo los mismos. Nadie había visto nada, nadie recordaba nada, nadie tenía información relevante. En Nochislán, cuando los investigadores llegaron a la gasolinera Pemex, don Esteban inmediatamente recordó a la familia Hernández.

Su testimonio se convirtió en la última, el pista concreta que tenían las autoridades, una familia completa que cargó gasolina sábado 13 de diciembre alrededor de las 10:30 de la mañana que se dirigía a la Basílica de Guadalupe y que incluía una niña pequeña con una muñeca de trapo muy característica. “La niña me enseñó su muñequita”, le dijo don Esteban a la gente que lo entrevistó.

Me dijo que se llamaba Lupita como ella. y que la iban a llevar para que la Virgencita la bendijera. Era una familia muy unida. Se notaba que a quererían mucho esa niña. Su descripción coincidía perfectamente con la información proporcionada por Aurelio, confirmando que efectivamente esa había sido la familia Hernández.

La búsqueda se intensificó en el tramo de carretera entre Nochxtlán y Puebla, una sección montañosa con numerosas curvas cerradas, barrancos profundos y algunos tramos peligrosos donde accidentes graves podrían pasar desapercibidos durante días. Grupos de rescate recorrieron los más del barrancos profundos, buscando restos suru blanco que pudieran haber caído por algún precipicio. Los resultados de esas búsquedas también fueron negativos.

No había rastros del vehículo en ningún barranco. No había marcas de llantas que indicaran que un carro hubiera salido de la carretera. No había vidrios rotos ni piezas metálicas que sugirieran un accidente. El Nissanuru blanco simplemente había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra.

Mientras tanto, en Santa María Atsompa, la comunidad completa se había movilizado para ayudar en la búsqueda. Los vecinos organizaron novenas por la familia desaparecida. Las mujeres del pueblo cocinaban para alimentar a los grupos de búsqueda voluntaria y los hombres formaban brigadas que recorrían los caminos de terracería y las veredas de la región, esperando encontrar alguna pista que hubiera pasado desapercibida para las autoridades.

Aurelio había organizado la impresión de y carteles con las fotografías de la familia usando las únicas fotos que tenían disponibles. retratos tamaño credencial que Carmen había mandado tomar para algunos trámites oficiales. La imagen de la pequeña Guadalupe sonriendo con su muñeca de trapo, se reprodujo en cientos de carteles que fueron pegados en postes, paredes, tableros de avisos en todos los pueblos de la región.

Los carteles con la imagen de la familia Hernández se convirtieron en un recordatorio constante de la tragedia que había golpeado Santa María Atzompa. La fotografía de la pequeña Guadalupe sonriendo con su muñeca de trapo del vestido rosa se reprodujo miles de veces y llegó hasta rincones remotos de Oaxaca, Puebla e incluso la Ciudad de México, donde algunos familiares de la comunidad migrante los distribuyeron entre compatriotas oaxaqueños.

Durante las primeras semanas de 1998, el acaso mantuvo cierta atención mediática local. El periódico Noticias de Oaxaca publicó varios artículos sobre la desaparición, entrevistó a Aurelio Hernández y reprodujo las fotografías de la familia. La historia conmovía porque representaba el sueño truncado de una familia trabajadora que solo quería cumplir una promesa religiosa y terminar el año agradeciendo sus bendiciones.

Las teorías sobre lo que pudo haber pasado se multiplicaron en los corrillos del pueblo y en las oficinas gubernamentales. Algunos pensaban que habían sido víctimas de asaltantes en algún tramo solitario de la carretera. Otros especulaban que el suru pudo haber tenido una falla mecánica que los obligó a abandonar la carretera principal y los más pesimistas sugerían que habían sido víctimas de alguna banda criminal que operaba en la región. El licenciado Fernando Morales continuaba la investigación con los

recursos limitados que tenía disponibles. En 1998, la tecnología forense mexicana dependía principalmente de testimonios, búsquedas físicas y la cooperación voluntaria entre diferentes corporaciones policíacas. No existían bases de datos computarizadas, sistemas de GPS para rastrear vehículos, ni redes de cámaras de seguridad que pudieran proporcionar pistas sobre el paradero de la familia.

Durante los meses de febrero y marzo de la 1998, búsqueda se extendió hacia la ciudad de México. Aurelio viajó personalmente a la capital del país y visitó la Basílica de Guadalupe, esperando encontrar algún rastro de que su familia hubiera llegado a su destino.

Habló con los sacerdotes, con los vendedores de recuerdos religiosos, con los limpiabotas y los cargadores que trabajaban en los alrededores del santuario. Nadie en la Villa de Guadalupe recordaba a haber visto una familia oaxaqueña con una niña pequeña que llevara una muñeca de trapo. Aurelio mostró las fotografías a decenas de personas, pero la basílica recibía miles de peregrinos cada día. Identificar a una familia específica entre esa multitud era prácticamente imposible, especialmente después de varios meses.

En Santa María Azompa, la vida continuaba pero con una sombra permanente de tristeza. La casa de adobe de la familia Hernández y permanecía cerrada pero cuidada. Aurelio la visitaba semanalmente para limpiar, ventilar los cuartos, mantener en buen estado el taller de alfarería, donde las ollas de barro verde de Rubén se acumulaban cubiertas de polvo, esperando unas manos que nunca regresarían.

Los vecinos habían adoptado una actitud protectora hacia la memoria de la familia desaparecida. Las señoras del pueblo mantenían flores a frescas frente a la casa cerrada. Los niños habían dejado de jugar en esa calle por respeto y durante las misas dominicales en la iglesia de Santa María siempre se incluían oraciones especiales pidiendo por el descanso de las almas de Rubén, Carmen, Miguel y la pequeña Guadalupe.

El comal de barro donde Carmen preparaba tortillas se había convertido en una especie de altar improvisado. Las vecinas colocaban veladoras, flores de sempasuchil y pequeñas ofrendas tratando de mantener viva la memoria de una mujer que había sido querida y respetada por toda la comunidad. El patio donde la pequeña Guadalupe jugaba con su muñeca de trapo llenaba de juguetes que otros niños del pueblo llevaban como ofrenda.

A mediados de 1998, 6 meses después de la desaparición, el caso comenzó a perder atención oficial. Las autoridades habían agotado las líneas de investigación más obvias sin encontrar resultados concretos. El expediente seguía abierto técnicamente, pero ya no había personal asignado específicamente para seguir nuevas pistas y las búsquedas activas habían terminado.

Aurelio, sin embargo, no se daba por vencido. Había convertido la búsqueda de su hermano y su familia en una obsesión personal que consumía sus fines de semana y sus vacaciones laborales. Visitaba regularmente las comandancias de policía de los municipios en la ruta hacia México.

Hablaba con camioneros y conductores de autobuses que hacían esa ruta frecuentemente y mantenía correspondencia con organizaciones de familiares de desaparecidos que comenzaban a formarse en diferentes estados del país. Durante 1999, Aurelio logró que el caso apareciera nuevamente en los medios locales. El segundo aniversario de la desaparición fue marcado por una nota conmemorativa en Noticias de Oaxaca, que reprodujo otra vez las fotografías de la familia y actualizó la información sobre la investigación.

La imagen de Guadalupe con su muñeca de trapo volvió a circular recordando a los lectores la tragedia que había marcado para siempre a una pequeña comunidad oaxaqueña. Ese artículo de 1999 generó algunas de que llamadas telefónicas personas creían haber visto algo relacionado con el caso, pero cuando los investigadores siguieron esas pistas, todas resultaron ser falsos positivos.

familias diferentes, vehículos similares, pero no idénticos, o simplemente confusiones de fechas y lugares que no aportaron información útil para resolver el misterio. El año 2000 llegó con la esperanza que los renovada traen nuevos milenios, pero para Aurelio Hernández representaba el tercer año de búsqueda infructuosa de su familia desaparecida.

La rutina de visitar oficinas gubernamentales, hablar con autoridades y seguir pistas falsas se había convertido en una segunda ocupación que consumía tanto sus recursos económicos como su estabilidad emocional. En Santa María Atsompa, el recuerdo de la familia Hernández se había integrado al folklore local como una leyenda triste que se contaba durante las noches de verano cuando los vecinos se reunían en los patios para tomar fresco.

Los niños que habían crecido escuchando la historia conocían de memoria los detalles. la muñeca de trapo con vestido rosa, el viaje a la Basílica de Guadalupe, el suru blanco que desapareció sin dejar rastro. La casa de Adobe permanecía intacta, por y conservada Aurelio como un museo involuntario de la vida interrumpida.

Los cuartos mantenían exactamente la misma disposición que tenían el 12 de diciembre de 1997. La cama matrimonial donde dormían Rubén Carmen, los petates de los niños, la ropa colgada en clavos incrustados en las paredes de Adobe, el altar doméstico con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras perpetuamente encendidas.

En el taller de alfarería, las ollas de cebarro verde habían convertido en una exposición accidental del trabajo artesanal de Rubén. Aurelio las había reorganizado varias veces, limpiándolas del polvo y colocándolas en hileras ordenadas que recordaran el cuidado obsesivo que su hermano ponía en cada pieza. Algunas vecinas habían comenzado a comprar esas ollas como recuerdo y el dinero se guardaba en una cuenta bancaria que Aurelio había abierto esperando el regreso imposible de la familia.

El 18 de febrero del año 2000, un sábado a que prometía ser igual todos los sábados de los últimos 3 años, el destino decidió revelar finalmente el secreto que había guardado celosamente desde diciembre de 1997. La revelación llegó a través de Macedonio Ríos, un ganadero de 62 años que regresaba de vender ganado en los mercados de Puebla.

Macedonio era un hombre curtido por años y de trabajo bajo el sol, conocedor de todos los caminos carreteras de la región, con esa sabiduría práctica que solo dan décadas de manejar ganado por rutas que otros considerarían intransitables. Esa noche regresaba en su Ford Pickup, cargada con herramientas y algunos implementos que había comprado en Puebla cuando el motor comenzó a presentar fallas en un tramo solitario de la carretera federal 190 cerca de Tehuacán.

Era aproximadamente las 9 de la noche cuando la pickup comenzó a perder fuerza y a emitir ruidos extraños que Macedonio reconoció como síntomas de sobrecalentamiento. La carretera federal 190 en esa sección era poco transitada durante las noches, especialmente entre semana, y los servicios mecánicos más cercanos estaban a muchos kilómetros de distancia.

Macedonio detuvo su vehículo en el acotamiento y levantó el cofre para diagnosticar el problema. La luz de su linterna reveló que una del y manguera radiador se había reventado, derramando el líquido refrigerante, causando el sobrecalentamiento del motor. Era una avería que él mismo podía reparar temporalmente, pero necesitaba tiempo para que el motor se enfriara y herramientas específicas que llevaba en la caja de la pickup.

Mientras esperaba que el motor se enfriara y preparaba las herramientas necesarias para la reparación, Macedonio observó el paisaje nocturno iluminado por una luna casi llena que proporcionaba suficiente luz para distinguir las formas del terreno. A unos 400 m de la carretera medio oculta entre mezquites y nopales, divisó una construcción que le resultó familiar, pero que nunca había explorado en detalle.

Era una antigua capilla que había sido por construida peregrinos en los años 60, cuando la devoción religiosa llevaba a grupos de fieles a levantar pequeños santuarios en lugares significativos de sus travesías espirituales. La capilla de San Judas Tadeo había sido abandonada gradualmente cuando se construyó una iglesia más grande y moderna en el pueblo más cercano y ahora permanecía como un vestigio arquitectónico del fervor religioso de décadas pasadas. Macedonio era un hombre profundamente en religioso, criado la tradición campesina

que encuentra en la fe católica tanto consuelo espiritual como orientación práctica para enfrentar las dificultades de la vida rural. La presencia de una capilla en medio de su problema mecánico le pareció una señal divina, una invitación buscar ayuda espiritual mientras resolvía sus problemas materiales. Decidió caminar hasta la capilla para rezar.

Mientras el motor de su pickup se enfriaba, la construcción estaba situada en una del pequeña elevación terreno, rodeada de vegetación semidesértica que había crecido de manera silvestre durante los años de abandono. Un sendero apenas visible, marcado por las pisadas esporádicas de algunos peregrinos nostálgicos o curiosos ocasionales, conducía desde la carretera hasta la entrada principal del pequeño santuario.

La capilla abandonada se alzaba en la como penumbra nocturna, una silueta fantasmal recortada contra el cielo estrellado de febrero. Sus paredes de piedra construidas con la técnica tradicional de mampostería que habían aprendido los albañiles rurales de generaciones anteriores mostraban las cicatrices del tiempo y el abandono, grietas que habían permitido la filtración de agua de lluvia, manchas de humedad que creaban patrones abstractos en las superficies interiores y una acumulación de polvo y hojas secas que se había formado durante años de total

desatención. Macedonio caminó lentamente por el sendero irregular, iluminando su camino con la linterna que siempre llevaba en su pickup para emergencias nocturnas. La luz amarillenta del foco creaba un círculo móvil que revelaba detalles del abandono.

Ramas secas que se habían acumulado contra las paredes exteriores, vidrios rotos de algunas ventanas que habían sido dañadas por pedradas o por la expansión y contracción térmica de años de exposición al clima. La puerta principal de la capilla hecha y de madera de mezquite que había resistido relativamente bien el paso del tiempo, estaba entreabierta. se movía ligeramente con las corrientes de aire nocturno, creando un sonido de quejido intermitente que se mezclaba con los ruidos naturales del desierto, el canto de los grillos, el ulular distante de alguna lechusa, el susurro del viento entre los nopales y mequites.

Al empujar suavemente la puerta y entrara al interior de la capilla, Macedonio sintió inmediatamente el contraste de temperatura que caracteriza las construcciones de piedra. El aire interior era más fresco que el exterior y había un eco particular que amplificaba cualquier sonido, creando esa atmósfera de recogimiento que tienen los espacios diseñados para la oración y la meditación.

El interior de la capilla conservaba su un diseño original, espacio rectangular relativamente amplio con un techo abovedado sostenido por arcos de medio punto que creaban una sensación de altura y solemnidad. Las paredes laterales tenían ventanas altas, algunas con vidrios rotos que permitían la entrada de corrientes de aire y ocasionalmente de pequeños animales del desierto que buscaban refugio.

fileras de bancas de madera, carcomidas y por los años la humedad se alineaban a lo largo del espacio central, orientadas hacia un altar simple que aún conservaba algunos elementos decorativos, un crucifijo de madera tallada, algunos floreros vacíos que alguna vez contuvieron ofrendas florales de peregrinos de votos y los restos de lo que había sido un mantel de altar, ahora reducido a girones de tela decolorada. La luz de la luna entraba por las ventanas altas.

creando patrones geométricos en el piso de piedra, mezclándose con la luz amarilla de la linterna de Macedonio para crear una atmósfera que era a la vez melancólica y misteriosa. Era exactamente el tipo de ambiente que invitaba a la reflexión religiosa, al diálogo silencioso con la divinidad que los campesinos mexicanos practican con naturalidad instintiva.

Macedonio avanzó lentamente hacia el de la centro capilla, siguiendo el pasillo principal que separaba las bancas con la intención de llegar al altar donde podría arrodillarse y hacer una oración pidiendo por la solución de su problema mecánico y por un viaje seguro de regreso a casa. Su linterna iluminaba el camino paso a paso, revelando los detalles del deterioro.

Maderas podridas, piedras sueltas, telarañas que habían tejido arañas habitantes permanentes del lugar. Fue entonces cuando la luz de su linterna iluminó algo que lo hizo detenerse abruptamente y retroceder varios pasos con el corazón acelerado y una sensación de horror que le subió desde el estómago hasta la garganta como una oleada de náusea incontrolable.

En el centro exacto de la capilla, el C y ocupando espacio donde normalmente colocarían los fieles para las ceremonias religiosas más importantes, había cuatro grandes cajas de madera oscura, severamente dañadas por el tiempo las condiciones ambientales adversas. Las cajas estaban dispuestas de manera irregular, como si hubieran sido colocadas ahí con prisa y sin cuidado por la simetría o el orden.

Lo que más impactó a Macedonio fue el D y estado deterioro de las cajas. Todas mostraban grietas roturas en sus paredes laterales, como si la presión interna hubiera forzado la madera hasta romperla en varios puntos. Pero lo verdaderamente terrorífico era la presencia de lonas grises que cubrían parcialmente las cajas, lonas que estaban manchadas con sustancias de color rojo oscuro y café que se habían secado creando patrones irregulares, pero claramente reconocibles.

Las manchas se extendían desde las lonas y hasta el piso de piedra de la capilla, creando charcos secos que habían penetrado en las junturas entre las piedras, que despedían un olor penetrante e inequívoco. Que Macedonio, como hombre que había sacrificado ganado durante toda su vida, reconoció inmediatamente como el aroma característico de la sangre descompuesta.

El horror de lo que estaba presenciando paralizó a Macedonio durante varios segundos que le parecieron eternos. La linterna temblaba en sus manos mientras su mente trataba de procesar la magnitud del descubrimiento que había hecho por pura casualidad. Las cuatro cajas de madera, las lonas manchadas de sangre, el olor náuseabundo que impregnaba toda la capilla, todo apuntaba hacia una realidad que su experiencia campesina le permitía reconocer, pero que su corazón se negaba a aceptar.

Alrededor de las cajas había cadenas de sillerro oxidadas, algunas rotas, otras simplemente esparcidas, como hubieran sido utilizadas para asegurar las cajas en algún momento, pero luego hubieran sido abandonadas cuando ya no fueron necesarias. El metal oxidado había dejado manchas rojizas adicionales en el piso de piedra, creando un patrón de deterioro que hablaba de meses o años de exposición a la humedad y los elementos.

La respiración de Macedonio se había vuelto agitada y superficial. El aire viciado de la capilla, cargado con olores que su experiencia le decía que eran inconfundibles, le provocaba arcadas que tenía que controlar para no vomitar ahí mismo.

Su instinto de supervivencia le gritaba que saliera corriendo inmediatamente de ese lugar, que huyera sin mirar atrás y que tratara de olvidar lo que había visto. Pero su conciencia ciudadana y su sentido de responsabilidad moral le impedían simplemente huir. sabía que lo que había descubierto una le representaba tragedia humana, proporciones enormes y que tenía la obligación ética de reportarlo a las autoridades competentes, sin importar las complicaciones personales que eso pudiera traerle.

Con la linterna dirigida hacia las cajas, Macedonio pudo observar más detalles que confirmaban sus peores sospechas. Las maderas estaban hinchadas en algunos y lugares como si la humedad interna hubiera causado expansión. Había manchas que se habían filtrado a través de las grietas y roturas, creando un patrón de goteo que había manchado el piso en círculos concéntricos alrededor de cada caja.

Lo más perturbador era que el deterioro parecía haber ocurrido durante un periodo prolongado, no como resultado de un evento reciente. Las manchas tenían diferentes tonalidades que sugerían que se habían formado en momentos distintos, secándose gradualmente hasta adquirir esa coloración café oscura que caracteriza a la sangre antigua completamente coagulada.

Macedonio retrocedió lentamente hacia la entrada de la capilla, manteniendo la linterna dirigida hacia las cajas por instinto de supervivencia, como si temiera que algo pudiera salir de ellas si les daba la espalda. Su experiencia como ganadero le había de enenseñado reconocer los signos la muerte y la descomposición, pero nunca había enfrentado una situación donde esos signos estuvieran asociados con seres humanos.

Una vez fuera de la capilla, Macedonio corrió hacia su pickup con una energía que no había sentido en años. El problema mecánico que lo había llevado a detenerse en ese lugar ahora le parecía insignificante comparado con la urgencia de reportar su descubrimiento. Necesitaba encontrar ayuda, contactar a de las autoridades, asegurarse que personas capacitadas se hicieran cargo de la situación.

La finca más cercana estaba a unos 3 km por un camino de terracería que se desviaba de la carretera principal. Macedonio conocía al propietario, don Evaristo Ramírez, un ganadero como él, que tenía una casa con teléfono y que estaría despierto porque acostumbraba revisar a sus animales durante las noches cuando había luna llena.

Dejando su pickup descompuesta en el por a acotamiento, Macedonio caminó rápidamente el sendero que llevaba al rancho de Don Evaristo. El ejercicio físico le ayudó a canalizar la adrenalina que corría por sus venas y a organizar mentalmente la manera en que iba a explicar lo que había encontrado sin sonar como un loco o un borracho que había tenido alucinaciones.

Don Evaristo lo recibió con la típica de a hospitalidad los ganaderos de la región, pero inmediatamente notó el estado de agitación de macedonio. “¿Qué te pasa, compadre? Te ves como si hubieras visto al diablo.” Le dijo mientras lo invitaba a pasar a su cocina para ofrecerle un café que lo tranquilizara. Necesito que me hagas un favor muy urgente”, le respondió Macedonio, sin aceptar la invitación a sentarse.

Tienes que llamar a la policía judicial y de Puebla decirles que vengan inmediatamente a la capilla vieja de San Judas. Ahí hay algo que tienen que ver, algo muy grave que no puedo explicar por teléfono. La seriedad en la voz de Macedonio y la palidez de su rostro convencieron a don Evaristo de que no se trataba de una broma ni de una exageración.

Sin hacer más preguntas, marcó el número y de emergencias de la Policía Judicial de Puebla reportó que un vecino había encontrado algo sospechoso en una capilla abandonada cerca de la carretera federal 190. La llamada de emergencia de Don Evaristo activó un protocolo que la policía judicial de Puebla había perfeccionado durante años de investigar crímenes en zonas rurales.

A las 11:30 de la noche del 18 de febrero del año 2000, una patrulla con dos agentes investigadores, un perito forense, se dirigió hacia la capilla abandonada de San Judas Tadeo, siguiendo las indicaciones que Macedonio había proporcionado por teléfono. El comandante Raúl Vázquez, veterano de en 20 años investigaciones criminales, llegó al lugar acompañado del agente Roberto Castillo y la perito forense Silvia Morales, una de las pocas mujeres que trabajaba en esa especialidad en el año 2000. Llevaban equipo de iluminación portátil, cámaras fotográficas,

materiales para acordonar la zona y kits básicos para el levantamiento de evidencias. Macedonio los esperaba junto a su pickup a descompuesta, aún visiblemente nervioso por la experiencia que había vivido horas antes.

Guió los investigadores por el sendero hacia la capilla, explicándoles exactamente cómo había llegado al lugar y describiendo lo que había encontrado sin entrar en detalles específicos que pudieran contaminar la investigación. Yo no más entré a rezar porque se me la endescompuso troca”, les explicó mientras caminaba en la oscuridad iluminados por las linternas de los agentes.

Cuando vi esas cajas con las lonas manchadas, supe inmediatamente que ahí había algo muy malo. No toqué nada, no más salí corriendo a buscar ayuda. Al llegar a la capilla, los investigadores acordonaron inmediatamente toda el área con cinta amarilla, estableciendo un perímetro de seguridad que incluía tanto el interior del edificio como un radio de 50 m alrededor de la construcción.

El protocolo forense requería documentar exhaustivamente la escena antes de mover cualquier evidencia. La perito Silvia Morales fue la primera en entrar a la capilla equipada con una cámara fotográfica y varios rollos de película para documentar la escena desde múltiples ángulos.

Las primeras fotografías mostraron la disposición general de las cuatro cajas de madera en el centro de la capilla, su estado de deterioro y la distribución de las manchas tanto en las lonas como en el piso de piedra. El comandante Vázquez, con 25 de años, experiencia en homicidios y desapariciones, reconoció inmediatamente las características de una escena de crimen que había permanecido sin disturbar durante un periodo prolongado.

Las condiciones ambientales de la capilla, protegida de la lluvia, pero expuesta a cambios de temperatura y humedad, habían preservado evidencias que en otros lugares podrían haberse deteriorado completamente. Esto no es reciente”, le comentó en voz y baja a la gente Castillo mientras observaban el trabajo del aperito por el estado de descomposición de las manchas, el deterioro de las maderas.

Calculo que estas cajas llevan aquí por lo menos 2 años, tal vez más. Su experiencia le permitía hacer estimaciones temporales basadas en patrones de deterioro que había observado en cientos de casos similares. La apertura de las cajas requirió y para y herramientas especiales, extremas precauciones, preservar cualquier evidencia que pudiera encontrarse en el interior.

La perito Morales trabajó metódicamente documentando cada paso del proceso con fotografías notas detalladas que serían fundamentales para la investigación posterior. La primera caja que se abrió reveló la del inmediatamente naturaleza hallazgo. Restos óse humanos mezclados con fragmentos de ropa deteriorada y objetos personales que habían resistido el proceso de descomposición.

La perito Morales trabajaba con mascarillas y guantes especiales, siguiendo protocolos estrictos para evitar contaminación de las evidencias y proteger su propia salud. Al examinar el contenido de la segunda la caja, investigación tomó un giro que conectaría este macabro descubrimiento con uno de los casos de desaparición más conmovedores de Oaxaca.

Entre los restos humanos y los girones de tela desintegrada, la perito encontró un objeto que destacaba por su estado de conservación relativo y su carácter inconfundiblemente personal. Era una pequeña muñeca de trapo completamente destruida, pero aún reconocible en su estructura básica.

El vestido rosa se había convertido en i y arapos sucios descoloridos. El wipil bordado en azul estaba totalmente desintegrado con solo algunos hilos de colores dispersos que recordaban las flores que alguna vez lo adornaron. El cabello de estambre negro estaba desparramado, enmarañado. Los brazos y piernas de tela estaban rasgados con el relleno de algodón expuesto y sucio.

El rostro bordado de la muñeca había la de perdido mayoría sus características originales, pero aún se podían distinguir algunos trazos del hilo negro que había formado los ojos y la boca sonriente. Era una imagen desgarradora. El juguete querido de una niña convertido en evidencia forense de una tragedia que había permanecido oculta durante años.

La perito Morales fotografió la muñeca, los desde todos ángulos posibles antes de colocarla cuidadosamente en una bolsa de evidencias marcada con fecha, hora y descripción detallada. Aunque el objeto estaba severamente deteriorado, conservaba suficientes características distintivas como para poder ser identificado por familiares o personas que lo hubieran visto anteriormente.

El comandante Vázquez inmediatamente la deestableció conexión con casos desaparición que pudieran involucrar una muñeca similar. En el año 2000, las bases de datos computarizadas eran limitadas, pero los investigadores experimentados mantenían archivos mentales de casos significativos que habían marcado sus carreras profesionales.

“Esta muñeca me resulta familiar”, le comentó a la perito Morales mientras examinaban juntos la evidencia. “Creo que he visto fotografías de una muy muñeca similar en algunos carteles de desaparición que circularon hace algunos años. Era una familia de Oaxaca que se dirigía a la Basílica de Guadalupe.

La búsqueda en los archivos de la policía judicial confirmó la intuición del comandante Vázquez. El caso de la familia Hernández, reportado como desaparición en diciembre de 1997, incluía descripciones detalladas de una muñeca de trapo con vestido rosa y wipil bordado en azul que acompañaba siempre a la menor de la familia. una niña de 7 años llamada Guadalupe.

Los carteles que Aurelio Hernández había distribuido por toda la región durante los primeros meses de búsqueda incluían fotografías donde se veía claramente a la pequeña Guadalupe sosteniendo su muñeca de trapo. La comparación visual entre esas y los en fotografías restos encontrados, la capilla no dejaba lugar a dudas sobre la identidad del objeto.

La confirmación preliminar de que se trataba de la familia Hernández desaparecida transformó completamente el enfoque de la investigación. Ya no se trataba de un hallazgo criminal sin contexto, sino de la resolución de un caso que había mantenido en vilo a toda una comunidad durante más de 3 años. El peritaje forense de los restos en las y encontrados cuatro cajas confirmó que se trataba de cuatro personas: un hombre adulto, una mujer adulta, un adolescente, una niña pequeña.

Las características físicas generales, la edad estimada de los restos y los objetos personales encontrados junto a ellos coincidían perfectamente con la descripción de Rubén, Carmen, Miguel y Guadalupe Hernández. El análisis preliminar de la escena del crimen indicaba que las muertes no habían ocurrido en la capilla. Los investigadores concluyeron que los alcuerpos habían sido trasladados lugar después del homicidio, utilizando las cajas de madera como contenedores para ocultar los restos en un lugar apartado donde difícilmente serían descubiertos.

La teoría más probable, basada en la evidencia disponible y los patrones criminales típicos de la época apuntaba hacia un asalto que había salido terriblemente mal. La familia Hernández, viajando con dinero ahorrado durante años y en un vehículo que podía ser revendido fácilmente, había sido víctima de criminales que operaban en las carreteras solitarias entre Oaxaca y la Ciudad de México.

La notificación oficial a la familia llegó a Santa María Zomba en la mañana del 20 de febrero del año 2000 cuando Aurelio Hernández recibió la llamada telefónica que había estado esperando y temiendo durante más de 3 años. El comandante Raúl Vázquez le explicó con la sensibilidad que requería la situación que habían encontrado restos humanos que correspondían con las características de su familia desaparecida.

Aurelio viajó inmediatamente a Puebla para realizar la identificación formal de los objetos personales recuperados en la capilla. La muñeca de trapo destruida fue para lo insuficiente confirmar que su corazón ya sabía. Su hermano Rubén, su cuñada Carmen, sus sobrinos Miguel y Guadalupe habían sido asesinados durante su peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

La investigación criminal que siguió al descubrimiento enfrentó las limitaciones tecnológicas y procedimentales del sistema judicial mexicano del año 2000. Sin testigos directos del crimen, sin él y vehículo de la familia, después de más de 3 años transcurridos, las posibilidades de identificar y capturar a los responsables eran mínimas.

Los investigadores determinaron que el modus operandi correspondía con el de bandas criminales que asaltaban a familias en tramos carreteros solitarios, especialmente durante días festivos cuando los viajeros llevaban dinero para gastos de peregrinación o celebración. El 12 de diciembre de 1997, día de la D y Virgen Guadalupe, había sido una fecha particularmente peligrosa para viajar por carreteras secundarias.

La teoría oficial estableció que la familia Hernández fue interceptada en algún punto entre Nochixtlán, Puebla, posiblemente en un falso retén o mediante alguna estratagema que los obligó a detenerse. Los asaltantes habrían asesinado a toda la familia para eliminar testigos, robado el dinero que llevaban para el viaje y posteriormente vendido el Nissan Sururu en el mercado negro de vehículos robados.

Los cuerpos fueron trasladados a la capilla abandonada de San Judas Tadeo, porque los criminales conocían el lugar y sabían que era visitado muy raramente. Las cajas de madera probablemente fueron o sustraídas de alguna bodega taller de carpintería y sirvieron como contenedores improvisados para ocultar los restos en un lugar donde podrían permanecer sin ser descubiertos durante años.

El Nissan Suru Blanco nunca fue recuperado a pesar de búsquedas extensivas en lotes de autos usados y desmanteladoras de la región. Los investigadores asumieron que había su sido desmantelado para vender partes por separado o transportado a otra región del país donde sería imposible rastrearlo con los recursos disponibles en esa época.

La familia Hernández fue sepultada en el panteón municipal de Santa María Atzompa en una ceremonia que reunió a cientos de personas de toda la región. El pueblo completo participó en el Idea Funeral. Muchos habitantes, comunidades vecinas llegaron para rendir homenaje una familia que había simbolizado los sueños y las tragedias de tantas familias trabajadoras mexicanas.

Los restos de la muñeca de trapo fueron enterrados junto con Guadalupe, cumpliendo el deseo silencioso de una niña de 7 años que nunca se separaba de su compañera de juegos. Carmen había tenido razón cuando decía que la niña y su muñequita eran inseparables. Ni siquiera la muerte había logrado separarlas definitivamente. La casa de Adobe, donde vivió la familia, fue convertida por Aurelio en un pequeño altar comunitario donde los vecinos acuden regularmente a rezar y dejar ofrendas florales.

Las ollas de barro verde que Rubén dejó en su taller se convirtieron en floreros para las veladoras que siempre permanecen encendidas. manteniendo viva la memoria de una familia que solo quería agradecer sus bendiciones. La antigua capilla de San Judas Tadeo fue clausurada definitivamente por las autoridades municipales de Puebla y permanece cerrada hasta hoy.

Las manchas en el piso de piedra aún son advisibles para quien se atreve mirar por las ventanas rotas, recordando que algunos sueños terminan en pesadillas que marcan para siempre la memoria de quienes los recuerdan. El sueño de la familia Hernández de Ala y conocer Virgen de Guadalupe les costó la vida.

Pero su historia se convirtió en un recordatorio permanente de la vulnerabilidad de los viajeros mexicanos de la importancia de no olvidar nunca a quienes desaparecen en los caminos de nuestra patria. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan el caso de la familia Hernández. Suscríbete a nuestro canal para más de investigaciones casos reales mexicanos.

Cuéntanos en los comentarios qué otros misterios te gustaría que investiguemos. Nunca olvides que detrás de cada desaparición hay una familia que espera respuestas.

News

Mi Hija Me Llamó: “Vamos A Viajar Mañana, Tu Casa De Playa Y Tu Carro Ya Fueron Vendidos, Chau!”

Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era Ángela, mi única hija. Su voz…

Hacendado marcaba niñas como ganado — Pancho Villa lo marcó a fuego… y para siempre.

Cuando a la niña lucecita la marcaron con hierro como si fuera ganado, el asendado Cervando Morales no sabía…

EL MILLONARIO SE VISTIÓ DE POBRE PARA PROBAR A SU HIJO… Y QUEDÓ DESTROZADO

Cuando Francisco se disfrazó de anciano mendigo para probar el alma de su hijo millonario, jamás imaginó el horror que…

El Padre Volvió Del Ejército Y Su Hija Susurró: “Papá, Me Duele”. Nadie Esperaba Lo Que Siguió….

El hombre solo pensaba abrir la puerta del cuarto de su hija para saludarla después de 2 años de ausencia….

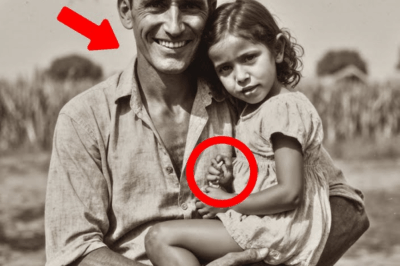

En La Foto: Un Padre Guía A Su Hija En 1910 — Pero El Hambre Ya Marcaba Aquella Mirada…

¿Te has detenido a pensar que un simple retrato antiguo puede esconder la historia de una familia entera marcada…

En La Foto: Un Padre Guía A Su Hija En 1910 — Pero El Hambre Ya Marcaba Aquella Mirada…

¿Te has detenido a pensar que un simple retrato antiguo puede esconder la historia de una familia entera marcada…

End of content

No more pages to load