Cuando a la niña lucecita la marcaron con hierro como si fuera ganado, el asendado Cervando Morales no sabía que despertaba a una vieja con la misma cicatriz ardiendo en la piel. Doña Teófila caminó tres días bajo el sol buscando a un hombre que no pedía nada, solo justicia. Pancho Villa la escuchó y la justicia llegó con pólvora, fuego y una marca en el pecho del infame.

En el año de gracia de 1913, cuando el sol quemaba sin piedad y la tierra parecía había un ascendado llamado don Cervando Morales.

Sus tierras se extendían desde los cerros pelones hasta donde el río se perdía entre las rocas y más allá. Pero lo que verdaderamente le daba poder no era el ganado que mujía en los potreros, ni el maíz que se mecía dorado en los campos. Era el miedo, un miedo que plantaba como semilla en el corazón de los pobres, regándolo con sangre cada vez que la luna se escondía.

En las noches sin estrellas, sus pistoleros bajaban de los caballos como cuervos hambrientos y golpeaban las puertas de adobe con las culatas de sus rifles. Cobraban deudas que nadie debía inventadas en los libros que solo él sabía leer. Servando decía que todo en esa tierra le pertenecía, las vacas, los caballos, las mujeres, hasta las lágrimas que caían en la tierra seca.

Y cuando algún padre de familia se atrevía a protestar, cuando alguna madre intentaba proteger a sus hijas, el hierro que usaba para marcar el ganado volvía a calentarse en las brasas. Una letra es de su apellido maldito se grababa en la piel de las muchachas como si fueran bestias, como si no tuvieran alma, como si sus nombres no valieran ni el aire que respiraban.

Las marcaba en el muslo, donde los vestidos largos cubrían la vergüenza, pero donde ellas nunca podrían olvidar quién era su dueño. Lucecita Herrera acababa de cumplir 13 años cuando llegó su turno. Era una niña de ojos grandes y negros como pozos profundos, que ayudaba a su madre, doña Esperanza, a hacer tortillas en el comal de barro.

Tenía las manos pequeñas, pero fuertes, acostumbradas al trabajo desde que aprendió a caminar.

Le gustaba cantar mientras molía el maíz. Canciones que su abuela le había enseñado, canciones que hablaban de vírgenes y santos, de amores puros y promesas eternas. Esa noche de octubre, cuando el viento del norte traía presagios malos, los pistoleros llegaron con sus caras tapadas y sus espuelas sonando contra las piedras.

Lucecita estaba arrodillada junto al metate, preparando la masa para las tortillas del día siguiente, cuando oyó los cascos de los caballos acercándose como truenos. Su madre saltó de la cama y corrió hacia ella, pero ya era tarde. La puerta se abrió de un golpe y tres hombres entraron como diablos, con sus zarapes negros y sus sombreros echados hacia adelante.

¿Dónde está la muchachita?, preguntó el más alto con voz ronca de aguardiente y tabaco. Doña Esperanza se interpuso entre los hombres y su hija, extendiendo los brazos como si fueran alas. No se la lleven, es apenas una niña, por favor, por el amor de Dios. Pero los ruegos de una madre pobre no tenían peso contra las órdenes de don Servando.

El pistolero empujó a doña Esperanza con tal fuerza que la mujer se golpeó la cabeza contra el marco de adobe. Cayó al suelo aturdida, mientras un hilo de sangre le corría por la frente. Lucecita gritó y trató de correr hacia su madre, pero ya la habían agarrado por los brazos. Mamá, mamá, ayúdenme”, soyozaba la niña mientras la arrastraban hacia la puerta.

Desde el rincón donde dormía, envuelta en su rebozo de lana, doña Teófila, la abuela de lucecita, se incorporó lentamente. Era una mujer de casi 70 años, encorbada por el trabajo y los sufrimientos, pero sus ojos todavía brillaban con la fuerza de quien había visto demasiado y no se rendía. Conocía bien a don Cervando Morales, demasiado bien.

Cuando ella tenía la edad de lucecita, él ya era un hombre hecho y derecho y también entonces había tomado lo que se le antojaba. En su muslo izquierdo, bajo las faldas, llevaba la misma marca infame que ahora le esperaba a su nieta. “Malditos, hijos de la mala mujer!”, gritó la anciana alzando el puño tembloroso.

Dios los ha de castigar. Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Pero los pistoleros ya se alejaban, llevándose a lucecita amarrada sobre un caballo, sus gritos perdiéndose en la noche como lamentos de ánimas en pena. Doña Esperanza lloraba sobre la tierra abrazando el metate donde su hija había estado trabajando apenas unos minutos antes.

Doña Teófila se acercó y la ayudó a levantarse, limpiándole la sangre de la frente con un trapo húmedo. “No llore, mi hija”, le susurró. “No todo está perdido. Hay un hombre que no deja que los infames se salgan con la suya. ¿Quién, madrecita? ¿Quién nos va a ayudar? No hay autoridad que valga contra don Cervando. La anciana apretó los labios y miró hacia el norte, donde las estrellas parecían más brillantes.

Pancho Villa dijo simplemente, ese hombre sí sabe lo que es la justicia. Al amanecer, cuando el gallo del vecino empezó a cantar y el cielo se pintó de rosa pálido, doña Teófila ya estaba preparando un pequeño morral con tortillas secas, frijoles cocidos y una jícara de barro.

Doña Esperanza, con los ojos hinchados de tanto llorar, no entendía qué planeaba hacer su madre. ¿A dónde va, madrecita? Usted ya no puede caminar tanto. Voy a buscar a ese hombre, mija. Voy a encontrar a Pancho Villa y le voy a contar lo que pasó aquí. Pero, madrecita, está muy lejos y usted ya está muy viejita para esos trotes.

Doña Teófila se sentó en un banquito de madera y se alzó las faldas hasta la rodilla. Ahí, marcada a fuego en la piel arrugada estaba la S que don Cervando le había puesto cuando ella tenía 14 años. 56 años habían pasado, pero la cicatriz seguía ahí como una herida que nunca sanaba del todo. “Mire, mi hija”, dijo con voz quebrada, “esto me lo hizo ese maldito cuando yo tenía la edad de lucecita. Prometí que algún día se las pagaría todas juntas.

Ya estoy vieja, es cierto, pero todavía me queda aliento para buscar justicia.” Se levantó, se echó el rebozo sobre los hombros y cargó el morral. Antes de salir, se acercó al altar familiar, donde una imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba a la luz de las veladoras. Se persignó y murmuró una oración. Luego besó a su hija en la frente y salió rumbo a los rieles del ferrocarril.

El primer día caminó siguiendo las vías paso a paso, deteniéndose solo para beber un poco de agua de su cantimplora y comer un pedazo de tortilla. Sus pies, calzados con guaraches viejos, se llenaron de ampollas, pero siguió adelante. Al caer la tarde, se refugió bajo un mezquite y durmió envuelta en su rebozo escuchando los aullidos de los coyotes en la distancia. El segundo día fue peor.

El sol se encarnizó con ella quemándole la cara y las manos. Se le acabó el agua a mediodía y la sed le resecó la garganta hasta hacerla sentir que tenía arena adentro. Un arriero que pasaba con su recua de burros le dio un trago de su guuaje y un puñado de pinole.

¿A dónde va, abuelita? le preguntó el hombre preocupado por ver a una mujer tan mayor caminando sola por esos rumbos peligrosos. “Voy a buscar a Pancho Villa”, respondió doña Teófila sin titubear. El arriero la miró con una mezcla de respeto y asombro. Ese anda por rumbo de Santa Isabel, según dicen, pero está lejísimos y por estos caminos hay muchos bandidos.

Más bandido es don Cervando Morales”, replicó la anciana. “Y a ese nadie le tiene miedo.” El tercer día, cuando ya las fuerzas le flaqueaban y los pies le sangraban dentro de los huches, doña Teófila vio el humo de las fogatas en el horizonte. Su corazón se aceleró. apretó el paso, aunque cada paso le costara un sufrimiento.

Cuando al fin llegó al campamento de los dorados, el sol ya se estaba metiendo detrás de los cerros, pintando el cielo de colores de fuego. Los centinelas la vieron llegar tambaleándose y corrieron a sostenerla antes de que cayera. Era una mujer pequeña y encorbada, con el vestido lleno de polvo y el rebozo desilachado, pero en sus ojos brillaba una determinación que impresionó a los hombres rudos.

“¿Qué busca, abuelita?”, le preguntó uno de los soldados. “Busco a Pancho Villa”, dijo con la poca voz que le quedaba. “Tengo que hablar con él. El general está cenando. No puede esperar hasta mañana.” “No puedo esperar”, respondió doña Teófila. Mi nieta está en manos de un infame y cada minuto que pasa es un minuto más de sufrimiento para ella.

Los soldados se miraron entre sí. Habían visto muchas cosas en la revolución, pero algo en la dignidad de esa anciana los conmovió. Uno de ellos se acercó a la tienda principal y habló con alguien adentro. Al cabo de unos minutos regresó. El general la va a recibir”, dijo, “pero primero tómese algo caliente. Le trajeron una taza de café y un plato de frijoles refritos con tortillas recién hechas.

Doña Teófila comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Cuando terminó, se limpió las manos en el reboso y se dirigió hacia la tienda de campaña, donde la esperaba Pancho Villa. Lo encontró sentado en una silla de madera frente a una mesa improvisada donde todavía quedaban restos de su cena. Era un hombre grande, de espaldas anchas y bigote espeso, pero sus ojos tenían una suavidad que contrastaba con su fama de guerrero feroz.

Vestía camisa blanca, pantalón de manta y botas altas. Su sombrero descansaba sobre la mesa junto a su pistola y su cartuchera. Siéntese, madrecita”, le dijo con voz suave, señalando una silla frente a él. Me dicen que tiene algo importante que contarme. Doña Teófila se sentó lentamente, sintiéndose pequeña ante la presencia imponente de aquel hombre.

Pero cuando comenzó a hablar, las palabras le salieron con fuerza, cargadas de dolor y de esperanza. General Villa, vengo de Collame. Hace tres días que camino para encontrarlo. Tres días caminando. Villa la miró con admiración. Debe ser algo muy grave para que una mujer de su edad haga semejante viaje. Sí, es grave, general.

Don Cervando Morales se llevó a mi nieta. Lucecita apenas tiene 13 años. El rostro de Villa se endureció. Conocía de oídas a don Cando Morales, uno de esos ascendados que creían que la revolución no los tocaría nunca. ¿Se la llevó?, preguntó.

¿Para qué? Doña Teófila bajó la cabeza, sintiéndose avergonzada de tener que decir lo que seguía, pero se armó de valor. Para marcarla, general, como marca a sus becerros, le pone su inicial en la pierna con hierro caliente. Ya lo hizo conmigo cuando yo era muchacha. Y sin más preámbulo, se levantó las faldas y le mostró la cicatriz antigua.

Villa la contempló en silencio, sintiendo que la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. Había visto muchas injusticias en su vida, pero algo así lo hacía hervir la sangre. ¿Cuántas más ha marcado?, preguntó con voz ronca. No sé, general, pero en el pueblo todas las familias tienen miedo. Nadie se atreve a hablar. Villa se quedó callado un largo rato mirando hacia la entrada de la tienda, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo negro.

Cuando al fin habló, su voz sonaba como metal templado. Madrecita, le prometo por la memoria de mi madre que vamos a traer de vuelta a su nieta y ese don servando va a pagar por todo lo que ha hecho. Doña Teófila se echó a llorar de alivio. Eran las primeras lágrimas que derramaba desde que se habían llevado a Lucecita.

Villa se levantó y le puso una mano en el hombro. Descanse esta noche. Mañana temprano salimos para Collame. Luego salió de la tienda y gritó, “Fierro, ven acá.” Rodolfo Fierro llegó corriendo, ajustándose el sombrero. Era el brazo derecho de Villa, un hombre alto y delgado, de mirada fría y manos rápidas para la pistola. Lo llamaban el carnicero porque en el combate no conocía la piedad, pero era leal como un perro a Pancho Villa. ¿Qué se ofrece, mi general? Mañana nos vamos a Coyame.

Hay un cabrón que se llama Servando Morales, que necesita una lección. ¿Cuántos hombres llevamos? 50 dorados, los mejores. Pero esto no va a ser un ataque común y corriente. Fierro, ese hijo de la mala mujer tiene secuestrada a una niña de 13 años. Hay que sacarla viva.

Villa le contó todo lo que había sabido por doña Teófila. Fierro escuchó con el seño fruncido, escupiendo de vez en cuando para demostrar su disgusto. “Pinche viejo degenerado”, murmuró. “¿Cómo quiere que le entremos, mi general? Primero necesitamos información. Quiero saber exactamente dónde tiene a la niña, cuántos hombres tiene, cómo está defendida la hacienda y también quiero saber si hay más muchachas ahí. Mando exploradores.

No, vamos todos, pero nos acercamos con cuidado. Tú te adelantas con 10 hombres y rodean la hacienda sin que los vean. Yo entro por el frente con otros 10, como si fuéramos arrieros o comerciantes. Los otros 30 se quedan escondidos en el cerro esperando la señal. Fierro asintió. Conocía bien a su general.

Villa nunca atacaba sin estar seguro de ganar y nunca ponía en riesgo a los inocentes si podía evitarlo. ¿Cuál va a ser la señal, mi general? Tres disparos al aire. Cuando los oigas, entras con todo, pero cuidado con la niña, si le pasa algo, a ti te va mal.

Al amanecer, la columna de los dorados se puso en marcha. Eran 50 hombres montados en caballos fuertes, armados con rifles Mauser y pistolas Colt. Llevaban cartucheras cruzadas sobre el pecho y sombreros de ala ancha que los protegían del sol. Doña Teófila iba montada en una mula mansa.

arrullada por el trote y el ruido de los cascos contra las piedras, cabalgaron todo el día, deteniéndose solo para dar agua a los caballos y comer tazajo con tortillas. Villa iba adelante pensando en el plan, repasando cada detalle. Conocía a los hombres como don servando. Se creían intocables porque tenían dinero y pistoleros, pero el dinero no detenía las balas y los pistoleros a sueldo no tenían la misma fe que los revolucionarios.

Cuando llegaron a las afueras de Coyame, Villa dividió su fuerza como había planeado. Fierro se fue con sus 10 hombres hacia el norte para rodear la hacienda. Los 30 restantes se ocultaron entre las rocas del cerro que dominaba el valle. Villa se quedó con 10 dorados, incluyendo a Zacarías Trujillo y Vicente Moreno, dos hombres del pueblo que se habían unido a la revolución después de que Don Cervándo les quitara sus tierras.

Zacarías, Chente, les dijo Villa, ustedes conocen bien la hacienda, dónde puede tener escondida a la niña? Hay un sótano debajo de la casa grande, mi general, respondió Zacarías. Ahí es donde guarda el dinero y las cosas de valor. Pero también se quedó callado como si le costara trabajo decir lo que seguía. También.

¿Qué, hombre? Habla claro también ahí tiene a las muchachas cuando se las lleva mi general. Mi hija Crescencia estuvo ahí antes de que la marcara. Villa sintió que la sangre le hervía en las venas. Tu hija también. Sí, mi general, hace dos años tenía 15. ¿Dónde está ahora? Se fue mi general. No pudo soportar la vergüenza.

Se fue para el paso y nunca volvió. Villa puso la mano en el hombro de Zacarías. Ese cabrón va a pagar por tu hija también, hermano. Te lo juro. Decidieron esperar hasta la noche para hacer el reconocimiento. Mientras tanto, Villa mandó a dos de sus hombres al pueblo para que escucharan rumores y se hicieran pasar por viajeros.

regresaron al atardecer con noticias preocupantes. Mi general don Cervando tiene como 20 pistoleros bien armados y dicen que ayer llegó un oficial federal con 10 soldados. Federales. ¿Qué chingados hacen aquí los federales? Parece que don Cervando les mandó decir que había revolucionarios en la zona. Quería protección. Villa sonrió con amargura.

Los ricos siempre tenían manera de conseguir ayuda del gobierno cuando la necesitaban. Mejor, dijo, así matamos dos pájaros de un tiro. Cuando cayó la noche, Zacarías y Vicente se envolvieron en zarapes viejos y se taparon la cara con paliacates, como si fueran peones de la hacienda. Su misión era acercarse lo más posible a la casa grande y averiguar dónde estaba exactamente lucecita.

Villa los vio alejarse en la oscuridad y se quedó esperando, fumando un cigarro tras otro, sintiendo que el tiempo se arrastraba como caracol. Regresaron antes del amanecer con las caras pálidas y los ojos brillantes de rabia. ¿Qué vieron?, preguntó Villa.

Está ahí, mi general, dijo Zacarías con voz quebrada, en el sótano. Pero no está sola. ¿Cuántas más? Cuatro. Mi general, todas niñas, la más pequeña no debe tener más de 12 años. Vicente se quitó el paliacate y escupió en el suelo. Ese hijo de la chingada las tiene encadenadas como perros, mi general. Y hay un brasero prendido ahí mismo con los hierros de marcar. Villa cerró los ojos y respiró profundo.

Cuando los abrió, brillaban con una luz peligrosa. Pudieron ver si ya las marcó. A la niña lucecita todavía no, mi general, pero a las otras sí. Y hay otra cosa. ¿Qué? Hay una que está muy enferma. Tiene fiebre y delira. Creo que se está muriendo. Villa se levantó de un brinco y empezó a caminar de un lado a otro como tigre enjaulado. No podemos esperar más, dijo.

Atacamos mañana en la noche. El plan era sencillo pero arriesgado. Villa entraría solo a la hacienda, a plena luz del día, fingiendo que quería hacer negocios con Don Cando. Mientras tanto, Fierro y sus hombres se acercarían por la parte de atrás, donde estaban las caballerizas y los graneros.

La señal para el ataque sería una explosión en el muro de piedra que rodeaba el huerto. Villa se vistió con ropa limpia, camisa blanca, pantalón negro, botas bien lustradas y su mejor sombrero. Se veía como un comerciante próspero que venía a proponer algún negocio.

Montó en un caballo blanco y se dirigió hacia la entrada principal de la hacienda con las manos visibles y sin hacer movimientos bruscos. Los guardias lo vieron llegar y corrieron a avisar. Al cabo de unos minutos salió don Cervando en persona, acompañado por cuatro pistoleros y el capitán federal. Era un hombre de unos 60 años, alto y flaco, con el bigote blanco y los ojos fríos como canicas.

Vestía traje gris y chaleco con una cadena de oro cruzada sobre la barriga. Ah, ¿qué se le ofrece? preguntó con voz seca. “Vengo a hablar de negocios, don Cervando”, respondió Villa con su mejor sonrisa. “Me llamo Francisco González, tengo unas tierras por rumbo de Parral y me interesa comprar ganado.” Don Cando lo miró con desconfianza.

“¿Cómo me encontró? Su fama de ganadero llega lejos, don Cervando. Dicen que tiene los mejores toros de todo Chihuahua.” El alago funcionó. Don Cando sonrió con vanidad y le hizo señas para que bajara del caballo. Pase, señor González, vamos a platicar. Villa desmontó y entregó las riendas a uno de los peones. Siguió a don Servando hacia la casa grande, observando todo.

Cuántos hombres había, dónde estaban las armas, cuáles eran las mejores posiciones defensivas. La casa era grande y sólida, construida de adobe y piedra. con ventanas pequeñas y muros gruesos. Por dentro, la casa olía a cuero y tabaco. Las paredes estaban decoradas con cabezas de venado y toros, cuadros de toreros y vírgenes y dos o tres rifles cruzados sobre la chimenea.

Don Cando lo llevó a un salón grande donde había un escritorio de madera oscura y varias sillas tapizadas de cuero. Siéntese, señor González. ¿Gusta un trago? No bebo vengo a hacer negocios, don Cervando, hombre precavido. Me gusta eso. Mientras don Cervando servía un vaso de Brandy para él, Villa estudió la habitación.

Por una puerta entreabierta se veía un pasillo que llevaba hacia el fondo de la casa. Seguramente por ahí estaba la entrada al sótano, donde tenían a las niñas. Dígame, señor González, ¿cuántas cabezas busca? Depende del precio, don Servando, pero puedo comprar hasta 200 si el ganado está bueno. Los ojos de don Servando brillaron de codicia. Era una venta grande que le dejaría mucho dinero.

El precio es de 20 pesos por cabeza, ganado fino, sin marca extraña. Villa fingió estar interesado, pero por dentro contaba los minutos. ¿Cuánto faltaría para que Fierro estuviera en posición? habrían encontrado la manera de prender la dinamita en el muro. Me parece razonable, dijo. Pero me gustaría ver el ganado antes de decidir. Por supuesto, pero ahora está en el potrero de arriba.

Tendríamos que ir mañana temprano. Está bien. ¿Hay algún lugar donde pueda pasar la noche? No me gusta viajar de noche por estos rumbos. Don Cando sonríó. Aquí mismo puede quedarse, señor González. Tengo cuartos para huéspedes. En ese momento se oyó un ruido sordo desde algún lugar de la casa, como si alguien hubiera caído o hubiera golpeado algo contra el suelo.

Don Cervando frunció el ceño. “Disculpe un momento”, dijo y salió del salón. Villa aprovechó para levantarse y asomarse por la ventana. Todo parecía normal en el patio, pero sabía que Fierro debía estar ya muy cerca. Regresó a su asiento justo cuando don Cervando volvía con la cara más seria. ¿Algún problema?, preguntó Villa con inocencia. No, nada importante. Uno de los peones que se emborrachó.

Pero Villa había notado algo en sus ojos, una sombra de preocupación, como si don Cervando empezara a sospechar que algo no andaba bien. Siguieron hablando de ganado y precios durante una hora más. Villa se las arreglaba para alargar la conversación, haciendo preguntas sobre la calidad de los pastos, el agua, las enfermedades del ganado.

Don Cervando parecía relajarse de nuevo, convencido de que estaba a punto de hacer un gran negocio. Entonces se oyó la explosión, un estruendo tremendo que hizo temblar las ventanas y tiró algunos cuadros de las paredes. conservando se levantó de un brinco con los ojos desorbitados.

¿Qué chingados fue eso? No sé, dijo Villa también levantándose. Sonó como si hubiera explotado algo. Don Cando corrió hacia la ventana y miró hacia el huerto. Una parte del muro de piedra había volado en pedazos y por el agujero ya entraban hombres a caballo disparando al aire y gritando como demonios. “Revolucionarios!”, gritó don Cervando.

Nos atacan los revolucionarios. Se volvió hacia Villa, pero ya era tarde. El general tenía la pistola en la mano y lo apuntaba directamente al corazón. Así es, don Cervando. Soy Pancho Villa y vengo a cobrarle todas las que debe. Don Cervando se quedó inmóvil con la cara blanca como papel.

Afuera se oían gritos, disparos y relinchos de caballos. Sus pistoleros corrían de un lado a otro tratando de defenderse del ataque, pero los dorados eran superiores en número y en valor. ¿Qué quiere? Balbuceó don Cervando. Quiero que me entregue a las niñas que tiene en el sótano y después vamos a ajustar cuentas por todas las que ha marcado. No sé de qué me habla.

Villa le metió un golpe con la culata de la pistola que lo tiró al suelo. Don Cando se tocó la boca y se miró la sangre en los dedos. No se haga [ __ ] conmigo, cabrón. Sé muy bien lo que tiene ahí abajo. En ese momento entró fierro corriendo con la cara tiznada de pólvora y el rifle en las manos. Mi general, ya controlamos el patio.

Los federales se rindieron y las niñas ya las encontramos. Están vivas. Villa sintió que un peso enorme se le quitaba del pecho. Todas, todas, mi general. Zacarías y Vicente las están sacando del sótano. Don Cando trató de levantarse, pero Villa le puso el pie en el pecho y lo volvió a tirar. Usted se queda ahí tranquilito.

Al cabo de unos minutos entraron Zacarías y Vicente cargando a las cinco niñas. Lucecita venía al frente con los ojos grandes y asustados, pero caminando por su propio pie. Las otras cuatro estaban en peor estado. Una de ellas, una niña rubia que no debía tener más de 12 años, tenía fiebre alta y deliraba. Todas llevaban en las piernas la marca infame de don Cervando.

Villa se acercó a Lucecita y se hincó frente a ella. Eres la nieta de doña Teófila. La niña asintió sin poder hablar. ¿Te hizo daño? Lucecita negó con la cabeza. Villa respiró aliviado. Ya estás a salvo, niña. Nadie te va a lastimar nunca más. Luego se volvió hacia don Cervando, que seguía tirado en el suelo. Levántese, cabrón.

Llegó su hora. Arrastraron a don Cervando al patio principal de la hacienda, donde todos sus hombres estaban reunidos con las manos en alto. Los federales también se habían rendido, incluyendo al capitán, que miraba con odio a los revolucionarios, pero no se atrevía a abrir la boca.

Villa mandó que trajeran a doña Teófila, que había esperado todo el día en el cerro junto con los otros dorados. La anciana llegó corriendo con las faldas alzadas y el reboso volando al viento. Cuando vio a Lucecita, se echó a llorar y la abrazó tan fuerte que la niña casi no podía respirar. Mi hijita, mi niña querida, ¿estás bien? ¿Te lastimó? Lucecita negó con la cabeza, pero no decía palabra.

El susto la había dejado muda, como les pasa a veces a los niños cuando han vivido algo muy terrible. Villa se acercó a donde estaba don Cervando, vigilado por dos dorados. El asendado había recuperado algo de valor y lo miraba con desprecio. Ahora qué, Villa me va a matar como a un perro. Todavía no he decidido qué voy a hacer con usted, don Cervando, pero antes quiero que todo el mundo vea qué clase de hombre es.

mandó que trajeran el brasero del sótano, donde don Cervando tenía los hierros de marcar. Las brasas todavía estaban calientes y los hierros brillaban con un resplandor rojo que daba miedo. ¿Sabe qué vamos a hacer, don Cando? Le vamos a dar una probadita de su propia medicina.

Don Cando palideció y trató de retroceder, pero los dorados lo tenían bien sujeto. No puede hacer eso. Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos. Derechos. Villa se echó a reír. ¿Cuáles derechos tenían estas niñas cuando usted las marcó como reces? Tomó uno de los hierros del fuego, no era la S de Don Cervando, sino otro que tenía grabada la palabra infame en letras grandes.

¿Ve esto, lo mandé hacer especialmente para hombres como usted, don Cando, se echó a temblar y se orinó en los pantalones? El olor agrio se extendió por el patio, provocando las burlas de los dorados. Por favor, piedad. Tengo dinero, puedo pagarle lo que quiera. Piedad. Villa se acercó hasta quedar a unos centímetros de su cara.

¿Cuánta piedad tuvo usted con esas niñas? Le arrancó la camisa de un tirón, dejando al descubierto el pecho flaco y blanco. Los dorados lo sujetaron de los brazos mientras Villa acercaba el hierro al fuego para calentarlo más. No, no lo haga. Se lo ruego. Pero Villa ya no lo escuchaba. Tenía la cara dura como piedra, los ojos fijos en el hierro que se ponía al rojo vivo.

Cuando estuvo listo, se acercó a don Cervando. Esto es para que nunca se le olvide lo que se siente. Dijo y le puso el hierro en el pecho. El grito de don Cervando se oyó hasta el pueblo. Un grito que parecía venir del mismísimo infierno, que hizo que hasta los más duros de los dorados sintieran un escalofrío.

El olor a carne quemada se mezcló con el delorín y el miedo, creando un edor que nadie olvidaría jamás. Villa mantuvo el hierro durante unos segundos que parecieron eternos. Cuando al fin lo quitó, en el pecho de don Cervando quedó grabada para siempre la palabra infame, con letras rojas que humeaban como el infierno. Don Cando se desmayó del dolor.

Villa ordenó que le echaran agua fría para despertarlo. Abra los ojos, cabrón. Todavía no hemos terminado. Cuando don Cervando volvió en sí, tenía la cara empapada de sudor y lágrimas. Villa se hincó junto a él. ¿Sabe qué va a pasar ahora? Lo vamos a amarrar en la entrada de su hacienda para que todo el mundo vea lo que pasa con los que lastiman a los inocentes.

Se va a quedar ahí hasta que se le quite hijo de la chingada o hasta que se muera. Lo que pase primero. No puede dejarme así. Me van a matar. Puede ser, pero esa ya no es mi bronca, es cosa suya y de la gente del pueblo. Ordenó que trajeran unas cuerdas gruesas y amarraron a Don Cervando a uno de los postes de la entrada principal.

Lo dejaron ahí con el pecho al aire para que todos vieran la marca del infame, gimiendo de dolor y pidiendo clemencia que ya no iba a llegar. Villa se dirigió a los peones y trabajadores que se habían reunido en el patio. “Esta hacienda ya no es de don Cervando”, gritó. “Ahora es de ustedes. Repártansela como les parezca más justo.” Los hombres gritaron de alegría y empezaron a abrazar a los dorados.

Algunos lloraban de emoción, sin poder creer que al fin fueran libres. Y las armas que había aquí se las llevamos nosotros para seguir peleando contra los que abusan de los pobres. Después se acercó a las cinco niñas que estaban sentadas bajo la sombra de un álamo, cuidadas por doña Teófila y otras mujeres del pueblo, que habían llegado al oír los disparos. “Niñas”, les dijo con voz suave, “ya están a salvo.

Nadie las va a lastimar nunca más.” La niña rubia que tenía fiebre había perdido el conocimiento. Villa la cargó en brazos y la llevó hasta donde estaba su caballo. Esta niña necesita un doctor, le dijo a Fierro. Llévala a Chihuahua y búscale al mejor que encuentres, que no le falte nada. Sí, mi general.

A Lucecita le regaló un pequeño libro de cuentos que llevaba en las alforjas. un libro que había pertenecido a su propia hija muerta años atrás en la peste. La niña lo recibió con las manos temblorosas y por primera vez desde su rescate sonrió un poquito. Doña Teófila se acercó a Villa con lágrimas en los ojos.

¿Cómo le pago esto, general? ¿Cómo le pago que me haya devuelto a mi nieta? No me pague nada, madrecita. No más cuídela mucho y enséñele que hay hombres buenos en este mundo, que no todos somos como don Cervando. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Villa miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a bajar detrás de los cerros.

Vamos a seguir nuestro camino, madrecita. Mientras haya infames como ese, vamos a tener trabajo. Montó en su caballo y se despidió con el sombrero. Los dorados lo siguieron. levantando una nube de polvo que se veía desde lejos. Cuando ya se perdían en la distancia, doña Teófila todavía podía oír el eco de los cascos y los gritos de Viva Villa.

Don Cervando quedó amarrado tres días en el poste. Al principio gritaba y pedía auxilio, pero nadie se acercaba a ayudarlo. La gente del pueblo pasaba por ahí y lo miraba con desprecio. Algunos le escupían, otros simplemente seguían su camino como si fuera parte del paisaje.

Al tercer día ya no gritaba, solo gemía quedito, con los labios partidos y la lengua hinchada de sed. Fue entonces cuando Crescencia Trujillo, la hija de Zacarías, que había huído a el paso, regresó al pueblo. Había sabido lo que había pasado y quería ver con sus propios ojos al hombre que la había marcado.

Se acercó al poste donde estaba amarrado don Cervando y lo miró durante un largo rato. Él levantó los ojos y la reconoció. Crescencia, por favor, dame agua. Ella tenía en las manos una jícara llena de agua fresca. la acercó a los labios resecos de don Cervando y cuando él trató de beber, la volteó y dejó que el agua se derramara en la tierra.

“Esta agua es para los cristianos”, le dijo. No para los perros. Y se fue sin voltear atrás. Don Cervando murió esa misma noche bajo las estrellas que habían visto tantas injusticias y que al fin veían un poco de justicia. Lo encontraron al amanecer, con los ojos abiertos y la boca torcida, todavía amarrado al poste con la marca del infame brillando en su pecho.

Nadie lloró por él, ni siquiera su propia mujer, que se había ido a vivir con una hermana a la capital, en cuanto supo lo que había pasado. Enterraron en una tumba sin nombre en la parte del cementerio donde ponían a los que morían sin familia y sin honor. Lucecita nunca volvió a hablar con normalidad.

Las palabras le salían de vez en cuando, como pajaritos asustados, pero la mayor parte del tiempo se quedaba callada mirando el horizonte como si esperara algo. Sin embargo, nunca más tuvo pesadillas y con el tiempo aprendió a sonreír de nuevo. Se casó años después con un muchacho bueno del pueblo, tuvo tres hijos y les enseñó que en el mundo hay hombres malos, pero también hay hombres buenos y que los buenos siempre ganan al final, aunque tarde en llegar su hora.

Doña Teófila vivió hasta los 85 años y nunca se cansó de contar la historia de cómo Pancho Villa le devolvió a su nieta y le dio su merecido al infame de don Cervando. Cada vez que la contaba, la gente se quedaba callada, sintiendo que algo grande había pasado en su tierra, algo que merecía ser recordado por los siglos de los siglos. Y dicen que por las noches, cuando el viento sopla fuerte, todavía se puede oír el eco de los cascos de los dorados, alejándose hacia el norte, llevando la justicia a donde haga falta, recordándole al mundo que hay cosas que no se pueden comprar con dinero y que la

dignidad de los pobres vale más que todo el oro de los ricos. Porque Pancho Villa no pedía nada, solo justicia. Y justicia era lo que daba con sus propias manos cuando no había nadie más que se atreviera a darla.

News

Mi Hija Me Llamó: “Vamos A Viajar Mañana, Tu Casa De Playa Y Tu Carro Ya Fueron Vendidos, Chau!”

Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era Ángela, mi única hija. Su voz…

EL MILLONARIO SE VISTIÓ DE POBRE PARA PROBAR A SU HIJO… Y QUEDÓ DESTROZADO

Cuando Francisco se disfrazó de anciano mendigo para probar el alma de su hijo millonario, jamás imaginó el horror que…

El Padre Volvió Del Ejército Y Su Hija Susurró: “Papá, Me Duele”. Nadie Esperaba Lo Que Siguió….

El hombre solo pensaba abrir la puerta del cuarto de su hija para saludarla después de 2 años de ausencia….

Familia del interior de Oaxaca desaparece en el camino a la Basílica de Guadalupe — 3 años después

En diciembre de 1997, una familia mexicana partió de madrugada rumbo a la Basílica de Guadalupe, cargando sueños y…

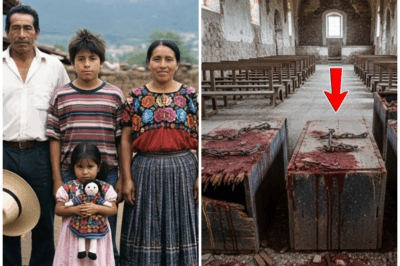

En La Foto: Un Padre Guía A Su Hija En 1910 — Pero El Hambre Ya Marcaba Aquella Mirada…

¿Te has detenido a pensar que un simple retrato antiguo puede esconder la historia de una familia entera marcada…

En La Foto: Un Padre Guía A Su Hija En 1910 — Pero El Hambre Ya Marcaba Aquella Mirada…

¿Te has detenido a pensar que un simple retrato antiguo puede esconder la historia de una familia entera marcada…

End of content

No more pages to load