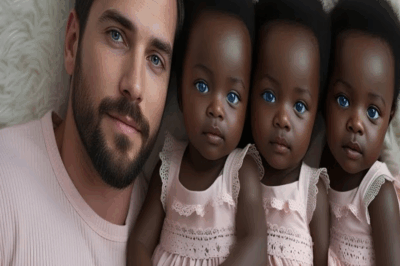

Podrías imaginar lo que sentirías si tus hijos fueran arrancados de tus brazos y nunca más pudieras verlos juntos. En marzo de 1912, en Guadalajara, un fotógrafo ambulante retrató a tres hermanos idénticos sonriendo en un banco de madera.

Pero al día siguiente, esos niños fueron separados en distintas casas y sus nombres se confundieron en los documentos oficiales. Años más tarde, pequeños gestos, canciones y recuerdos fragmentados revelarían que el error de un burócrata había cambiado sus destinos para siempre. Hoy te contaré esta historia completa, una narración dramatizada inspirada en hechos reales de nuestra historia.

Hay fotografías que guardan secretos tan dolorosos que queman las manos de quien las toca. Esta es una de ellas.

Tres niños idénticos sentados en un banco de madera sonríen a la cámara sin saber que en menos de 24 horas nunca más volverán a verse. Si permaneces hasta el final, descubrirás por qué la madre que aparece borrosa al fondo ya sabía lo que iba a suceder. ¿Y por qué uno de estos niños crecería sin recordar siquiera que alguna vez tuvo hermanos? Era el 15 de marzo de 1912 en Guadalajara, cuando el fotógrafo ambulante Ernesto Villanueva detuvo su carreta frente a una casa de adobe con las paredes descascaradas.

No era la primera vez que pasaba por ese barrio de lavanderas y jornaleros, pero algo en aquella escena lo hizo detenerse. En el patio de tierra, tres niños idénticos jugaban con piedras y palitos, creando castillos imaginarios, mientras su madre, Soledad Ramírez, tendía ropa en un mecate que cruzaba de lado a lado el pequeño espacio.

Los niños eran extraordinarios, no solo por ser trillizos, algo tan raro que los vecinos del barrio los miraban como si fueran un milagro o una maldición, sino por la forma en que se movían. Cuando uno giraba la cabeza, los otros dos lo seguían. Cuando Mateo reía, Tomás y Julián lo acompañaban, aunque no supieran el motivo.

Tenían su propio lenguaje, una mezcla de palabras inventadas y gestos que solo ellos comprendían. El recibo que Villanueva extendería más tarde, encontrado entre sus pertenencias décadas después, registraría sus nombres. Mateo, Tomás y Julián Ramírez, 4 años de edad. Pero había algo más en esa imagen que el fotógrafo capturaría sin saberlo.

Soledad, de apenas 30 años, aunque parecía de 40, tenía esa mirada que solo conocen las madres que han tomado decisiones imposibles. La noche anterior había caminado hasta la iglesia de San José con sus cuatro hijos. Había dejado a los trillizos dormidos en las escaleras del atrio, pero antes de llegar a la esquina, el llanto de Julián, que siempre gagujeaba cuando tenía miedo, la hizo regresar corriendo.

Los abrazó tan fuerte que los despertó a todos y caminaron de vuelta a casa bajo la luna mientras ella les cantaba aquella canción que su difunto esposo Pedro les había enseñado sobre un tren que viajaba muy lejos. Pedro había muerto así a 6 meses. Los archivos del ferrocarril central mexicano registran el accidente. Un derrumbe en el túnel cerca de Tequila mientras colocaban nuevos rieles. 23 hombres quedaron atrapados. Solo encontraron 12 cuerpos.

Pedro nunca regresó y con él se fue el único ingreso estable de la familia. Soledad comenzó a lavar ropa ajena, pero con la sequía de ese año documentada exhaustivamente en las páginas de El Informador de Guadalajara, hasta las familias pudientes prescindían de las lavanderas. El maíz había subido al triple de su precio.

El censo de 1910 ya advertía que el 43% de los niños en la región no llegaban a cumplir 5 años. Inés, la hija mayor de 8 años. Observaba todo con esos ojos que los niños tienen cuando crecen demasiado rápido. Había aprendido a coser para ganar algunos centavos, pero también había aprendido otras cosas. Los vecinos la habían atrapado robando tortillas de la cocina de doña Esperanza.

La golpiza que recibió le dejó un moretón en la mejilla que aún se notaba en la fotografía si uno miraba con atención. Doña Carmen, la anciana que vivía dos casas más abajo, había comenzado a dejar accidentalmente algunas tortillas en su ventana. Siempre decía que se le habían echado a perder, aunque todos sabían que era mentira.

Los trilliizos tenían sus propias batallas. Mateo, el más apegado a su madre, se había vuelto agresivo cuando tenía hambre. La semana anterior había mordido a Tomás tan fuerte que le dejó una marca en el brazo. Tomás, por su parte, mojaba la cama todas las noches. El único colchón de paja que compartían amanecía empapado.

Y en las mañanas frías de marzo los tres tiritaban mientras esperaban que saliera el sol. Julián, el más callado, tartamudeaba cada vez más. Las palabras se le atoraban en la garganta como si tuvieran miedo de salir. Cuando Villanueva les propuso tomar la fotografía, Soledad casi dice que no.

Pero el fotógrafo, al ver los pies descalzos de los niños y las costillas que se marcaban bajo sus camisas raídas, guardó su cámara y dijo que era un regalo. Años después, en su diario personal, escribiría que nunca había visto tanta tristeza en los ojos de una madre. Soledad peinó a cada uno de sus hijos con el único peine que tenían.

Les mojó el cabello con agua del pozo y lo alisó con sus manos agrietadas por el jabón de ceniza. Les dijo que sonrieran, que pensaran en algo bonito. Mateo pensó en el gallo del vecino que imitaba también, que hacía reír a sus hermanos. Tomás recordó el sabor del piloncillo que habían probado en la última feria. Julián se imaginó durmiendo sin pulgas, sin esas ronchas que no lo dejaban descansar.

El momento exacto de la fotografía quedó registrado. Las 3 de la tarde, el sol creaba sombras cortas y en el fondo, casi imperceptible, Soledad miraba hacia el suelo. No miraba a sus hijos, no miraba a la cámara. miraba hacia abajo como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, como si supiera que los hombres de la casa de Expósitos ya habían hablado con el padre Miguel, como si supiera que al día siguiente, se meses antes, cuando Pedro aún vivía, la casa olía a café de olla y a las tortillas que Soledad hacía cada mañana. Los trillizos corrían por el patio

persiguiendo lagartijas mientras Inés ayudaba a su madre con la masa. Pedro trabajaba en la construcción del nuevo tramo ferroviario y aunque el trabajo era peligroso, pagaba lo suficiente para mantener a la familia. Cada domingo después de misa compraba un cucurucho de cacahuates que los cuatro niños compartían sentados en la plaza contando las campanas de la catedral.

Las cartas que Inés escribiría al convento de León 13 años después describirían esos días con una nostalgia que dolía. Recordaba como su padre les enseñó a los trillizos a silvar como los pájaros y cómo cada uno desarrolló su propio silvido. Era su forma de encontrarse cuando jugaban a las escondidas en el mercado.

Un silvido agudo de Mateo, uno grave de Tomás, uno entrecortado de Julián por su problema del habla. El accidente cambió todo. El 14 de septiembre de 1911, a las 2 de la madrugada tocaron a la puerta. Soledad abrió para encontrar al capataz con el sombrero entre las manos. No necesitó decir nada. La forma en que evitaba mirarla a los ojos lo decía todo. El túnel se había derrumbado. Algunos hombres habían logrado salir.

Pedro no estaba entre ellos. Le entregaron un sobre con el salario de la última quincena y una compensación miserable que apenas alcanzó para el funeral, que nunca tuvo cuerpo que enterrar. Los registros de la Casa de Expósitos de Guadalajara documentan que en los meses siguientes al accidente del túnel recibieron 47 niños, todos hijos de los trabajadores muertos.

La institución dirigida por las hermanas de la caridad se presentaba como salvación para los desamparados. Pero los testimonios de la época, recopilados por el historiador Manuel Gutiérrez en 1967 pintan una imagen diferente. Los niños eran separados y distribuidos entre familias que los necesitaban como mano de obra barata.

Los llamaban adoptados, pero eran siervos. Soledad lo sabía, por eso había resistido tanto. Por eso cada noche miraba a sus hijos dormir amontonados en el único colchón y se preguntaba qué era peor, ¿verlos morir de hambre lentamente o perderlos de golpe, pero con la esperanza de que sobrevivieran? El padre Miguel le había hablado de las familias buenas que querían niños.

Le había prometido que los trillios no serían separados. Mentira. Todos sabían que era mentira, pero las mentiras piadosas eran lo único que quedaba cuando la verdad era insoportable. La acusación vino como un rayo en enero de 1912. Don Roberto, el comerciante para quien soledad lavaba ropa, la había visto salir muy tarde de su tienda.

En realidad había estado remendando costales hasta la medianoche para ganar unos centavos extra, pero los chismes volaron más rápido que la verdad. La viuda Ramírez se vende, murmuraban las vecinas en el lavadero público. Por eso sus hijos andan con hambre, todo se lo gasta en polvos para la cara. Mentiras crueles que la aislaron aún más.

Los trilliizos comenzaron a mostrar los signos del hambre crónica. Las infecciones que antes sanaban en días, ahora duraban semanas. Las pulgas que infestaban la casa dejaban ronchas que se infectaban cuando los niños se rascaban con las uñas sucias. Mateo desarrolló una tos seca que lo despertaba por las noches.

Tomás comenzó a perder peso hasta que sus rodillas parecían más grandes que sus muslos. Julián dejó de hablar casi por completo, comunicándose solo con gestos y su lenguaje secreto con sus hermanos. Tres familias diferentes habían venido a ver a los niños en febrero. La primera, una pareja de rancheros de Zapopan. Quería solo uno.

Tres bocas son muchas dijo la mujer mientras examinaba a los niños como si fueran ganado. La segunda familia, comerciantes de Tlaquepaque, ofreció llevarse a dos, pero no a tres. La tercera ni siquiera bajó del carruaje cuando vio que eran trilliizos. “Demasiado parecidos”, dijo el hombre. La gente pensaría que son brujerías.

Fue entonces cuando intervino la casa de Expósitos. El 12 de marzo, tres días antes de la fotografía, llegó don Fernando Ochoa, procurador de la institución. Era un hombre delgado, de bigote encerado y traje negro que olía a naftalina. Traía papeles, documentos oficiales con sellos del gobierno del estado. La sociedad de beneficencia había decidido que los niños estarían mejor bajo tutela institucional.

Soledad tendría tr días para preparar a los niños. Esa noche, Soledad consideró el laudano. Había visto a otras madres usarlo cuando no había comida. Los niños dormían profundo y no sentían el hambre, pero también había visto a los que no despertaban. Sostuvo la pequeña botella marrón que había conseguido a cambio de lavar la ropa de la botica durante un mes.

Mateo la encontró llorando en el patio con la botella en una mano y un rosario en la otra. Mamá, no llores”, le dijo con su vocecita. “Mañana el señor de la cámara viene. Hay que estar bonitos.” El 14 de marzo, el día de la fotografía, doña Carmen apareció temprano con un paquete envuelto en papel de estrasa.

Adentro había tres camisas pequeñas, remendadas, pero limpias. “Para que los niños se vean guapos en el retrato”, dijo sin mirar a soledad a los ojos. También traía media docena de tortillas que sobraron de ayer. Los niños las devoraron como si fueran el manjar más delicioso del mundo. El padre Miguel vino después del mediodía. Les enseñó a los trillizos a escribir sus nombres en el suelo con un palito.

M a t e o t o m a s j. Cada uno practicó hasta que sus deditos dolían. Para que no olviden quiénes son. le susurró a Soledad cuando los niños no escuchaban. Fue su manera de decir adiós. La mañana del 15 de marzo amaneció extrañamente silenciosa. Los gallos no cantaron o tal vez Soledad simplemente no los escuchó.

Había pasado la noche entera despierta, memorizando cada lunar, cada cicatriz, cada gesto de sus hijos. Mateo dormía con el puño cerrado cerca de la boca. Tomás siempre ponía un brazo sobre sus hermanos, protegiéndolos incluso en sueños. Julián murmuraba palabras incomprensibles, luchando contra la tartamudez, hasta en sus pesadillas.

A las 7 de la mañana llegó el primer carruaje. Soledad reconoció el escudo de la casa de expósitos pintado en la puerta. Dos manos abiertas recibiendo a un niño. Ironía cruel para manos que en realidad arrancaban. Del carruaje bajó don Fernando Ochoa con sus papeles, seguido por dos mujeres con cofias blancas y rostros que no mostraban emoción alguna.

Detrás venía otro carruaje más pequeño y otro y otro más. Cuatro carruajes en total, uno para cada niño, uno para cada destino diferente. Los documentos que sobrevivieron encontrados en los archivos de la diócesis de Guadalajara revelan los detalles burocráticos de ese día. Formulario 47A, sesión voluntaria de tutela.

Formulario 12C, declaración de imposibilidad económica. Formulario 23b. Renuncia a derechos maternos. Cada papel era una puñalada que Soledad firmaba con mano temblorosa. Su firma, apenas legible, mostraba el temblor de una mujer al borde del colapso. Pero fue entonces cuando ocurrió el primer error. El escribiente, un joven llamado Joaquín Herrera, según consta en los registros, invirtió los nombres en los documentos.

Mateo fue registrado como Tomás, Tomás como Julián, Julián como Mateo. Un simple error de un burócrata cansado que sellaría para siempre el destino de tres hermanos. Años después, cuando Inés intentara buscarlos, los nombres no coincidirían con ningún registro. Los niños desayunaban el pan dulce que las monjas habían traído, conchas y polvorones que nunca habían probado.

Comían con tal alegría que Soledad tuvo que darse vuelta para que no vieran sus lágrimas. Les había dicho que iban de paseo, que conocerían lugares bonitos, que serían solo unos días. Mentiras que se le atoraban en la garganta, como a Julián las palabras.

Don Teodoro y doña Esperanza Herrera fueron los primeros rancheros de las afueras de Guadalajara que habían perdido a su único hijo por el sarampión. Querían un niño fuerte para el campo. Señalaron a Mateo o al que los papeles decían que era Tomás. El niño se aferró a la falda de su madre, pero las monjas tenían experiencia. Una lo distrajo con un trompo de madera mientras la otra lo levantaba.

Cuando Mateo se dio cuenta, ya estaba en el carruaje. Su único grito de mamá quedó ahogado por el ruido de los cascos de los caballos. Los siguientes fueron don Alberto y doña Rosa Mendoza, comerciantes de León. Necesitaban un niño listo para ayudar en la tienda. Se llevaron a Tomás, registrado como Julián. El niño no lloró. Entró en estado de shock. Ese silencio terrible de los niños que entienden que llorar no servirá de nada.

Solo alcanzó a dejar caer un dibujo que había hecho con carbón en un pedazo de papel. Tres círculos tomados de las manos. Para Julián, registrado como Mateo, el destino fue el seminario de San José, administrado por los hermanos de la caridad. No había familia, solo disciplina y trabajo.

El niño trató de hablar, de explicar que él era Julián, no Mateo, pero su tartamudez empeoró tanto que las palabras se convirtieron en un balbuceo incomprensible. Las monjas lo interpretaron como retraso mental. En el carruaje dejó caer su único juguete, un caballito de madera que Pedro había tallado meses antes de morir.

Inés observaba todo desde la puerta, aferrada al marco como si soltarse significara ser arrastrada. También había escondido las tijeras de coser en su delantal, pensando absurdamente que podría defender a sus hermanos. Pero cuando vio a su madre desplomarse en el suelo después de que el último carruaje partiera, soltó las tijeras y corrió a abrazarla. Se quedaron así en el patio de tierra bajo el sol que no entendía de tragedias.

Los vecinos observaban desde sus puertas, algunos con pena, otros con alivio de que no fueran sus hijos. Doña Carmen fue la única que se acercó. ayudó a levantar a Soledad y la llevó adentro. Le preparó té de tila con las hojas que guardaba para las emergencias. No dijo nada. No había palabras para ese tipo de dolor.

Esa tarde, Soledad desarrolló una fiebre que la mantuvo en cama tres días. deliraba, llamando a sus hijos por sus nombres, confundiendo el presente con el pasado. Hablaba con Pedro como si estuviera vivo. Les cantaba a los trillizos la canción del tren. Inés no se separó de su lado, poniéndole trapos húmedos en la frente y obligándola a beber agua de Jamaica que doña Carmen traía cada pocas horas.

Cuando la fiebre finalmente bajó, Soledad despertó transformada. Su cabello, que el día de la fotografía era negro con apenas unos hilos plateados, se había vuelto casi completamente gris. Sus ojos habían perdido algo indefinible. Era como si una parte de ella se hubiera ido con cada carruaje. Se levantó, se peinó y volvió a lavar ropa.

Pero por las noches, cuando pensaba que Inés dormía, sacaba la fotografía de debajo de su almohada y la acariciaba durante horas. El padre Miguel vino una semana después con noticias. Los niños estaban bien, dijo Mateo o quien ellos creían que era Tomás, ya ayudaba en el rancho. Tomás, registrado como Julián, aprendía los números en la tienda.

Julián, ahora Mateo para todos, había dejado de hablar por completo, pero era obediente en el seminario. Mentiras piadosas quizás, o verdades a medias. Soledad asentía sin creer realmente nada. Un mes después llegó la primera carta, o más bien lo que quedaba de ella. Don Teodoro había escrito diciendo que el niño preguntaba por sus hermanos constantemente, que dibujaba tres figuras en la tierra, pero la carta había sido censurada.

Las líneas que describían el llanto nocturno del niño estaban tachadas con tinta negra. Solo quedaba la parte que decía que estaba sano y comiendo bien. Los rumores comenzaron a llegar con los arrieros y comerciantes. Uno decía haber visto a un niño idéntico a los trillizos trabajando en los campos de ages cerca de Tequila, con las manos lastimadas por las espinas.

Otro juró haber visto a uno en el mercado de León cargando costales que pesaban más que él. del tercero, del que estaba en el seminario, solo llegaban silencios que dolían más que cualquier noticia. El error en los nombres nunca se descubrió oficialmente. Pero años después, cuando la Revolución Mexicana barriera con todo, incluidos los archivos de la Casa de Expósitos, quedaría sepultado para siempre.

Los tres hermanos crecerían con nombres equivocados, historias falsas, identidades prestadas y en algún lugar de sus memorias quedaría el eco de un lenguaje secreto, de una canción sobre trenes, de dos hermanos idénticos que ya no podrían encontrar porque ni siquiera sabrían sus verdaderos nombres para buscarlos. Pasaron dos años. 1914. México ardía en revolución.

Y con la guerra llegaron noticias fragmentadas. Un arriero que venía de León le contó a Soledad que había visto a un niño en la tienda de los Mendoza. Decía que el niño nunca sonreía, que tenía una forma extraña de mirar hacia el horizonte como si esperara que alguien viniera por él. Había aprendido a leer y escribir y llevaba las cuentas de la tienda con una precisión que asombraba a todos.

Pero por las noches, el arriero lo había escuchado cantar muy bajito una canción sobre un tren. La misma canción que Pedro les había enseñado en el rancho de los Herrera, el niño que todos llamaban Tomás, pero que en realidad era Mateo, se había convertido en un pequeño vaquero.

Los documentos del Registro Civil de Zapopan, consultados décadas después mostrarían que fue inscrito en la escuela local. La maestra, una mujer llamada Elena Rodríguez, escribió en sus memorias publicadas en 1945 sobre un niño extraordinario que dibujaba obsesivamente dos figuras idénticas a él. Cuando le preguntaba quiénes eran, el niño respondía que no sabía, que solo sabía que existían en algún lugar. Del seminario no llegaban noticias.

Los hermanos de la caridad tenían reglas estrictas sobre el contacto con el exterior. Pero un día de diciembre de 1914, el padre Miguel recibió una carta del director. El niño que llamaban Mateo, pero que era Julián, había dejado de hablar completamente. No era rebeldía, era como si las palabras simplemente hubieran muerto en su garganta.

Se comunicaba solo con gestos y había desarrollado una habilidad extraordinaria para el tallado en madera. Creaba pequeñas figuras, siempre de atrés, siempre idénticas. Soledad e Inés sobrevivían. La revolución había traído caos, pero también trabajo. Los soldados necesitaban ropa lavada y remendada. Pagaban con comida más que con dinero, pero era suficiente.

Inés, ahora con 12 años se había convertido en una costurera experta. Sus dedos volaban sobre la tela creando remiendos casi invisibles. Pero lo más importante que cocía estaba escondido. Había descosido el de su almohada y metido dentro la fotografía, envolviéndola en tela encerada para protegerla.

Cada noche, antes de dormir metía la mano y tocaba el bulto, asegurándose de que siguiera ahí. En 1915 llegó la noticia que Soledad temía y esperaba al mismo tiempo. Don Teodoro Herrera había muerto de tifoidea. Su esposa, doña Esperanza, enferma también, había enviado al niño de vuelta a la casa de Expósitos. Pero la casa ya no existía. Había sido saqueada y abandonada durante los combates.

El niño, ahora de 7 años, había sido recogido por una división de soldados revolucionarios que necesitaban aguadores y ayudantes. El último registro oficial lo ubicaba en un campamento cerca de Aguas Calientes. Soledad vendió todo lo que tenía de valor, que no era mucho. El anillo de bodas, un chal que había sido de su madre, hasta el único colchón. Con ese dinero pagó a un arriero para que la llevara a aguas calientes.

Inés se quedó con doña Carmen, prometiendo cuidar la casa. El viaje duró 5co días de caminos polvorientos y peligrosos. Cuando llegó al campamento, le dijeron que sí. Había habido un niño, pero que había sido transferido a otro batallón que marchaba hacia el norte. La búsqueda duró 3 meses. Soledad siguió al ejército revolucionario de campamento en campamento, lavando uniformes a cambio de comida y transporte.

Los soldados la llamaban la loca de los trillizos, porque preguntaba a todos si habían visto a tres niños idénticos. Nadie había visto tres, solo uno, siempre solo uno. Y las descripciones nunca coincidían del todo, como si cada testigo hubiera visto a un niño diferente que se parecía a otros que no existían.

Finalmente, en un hospital de campaña cerca de Zacatecas, una enfermera le contó la verdad parcial. Había atendido a un niño que coincidía con la descripción. Había muerto de disentería tres semanas antes, pero cuando le mostró el registro, el nombre era diferente. Miguel Torres, huérfano, sin familia conocida. La edad coincidía, la descripción también.

Pero sin la fotografía, sin forma de probar nada, Soledad nunca sabría si era Mateo o no. Regresó a Guadalajara derrotada. encontró a Inés convertida en una jovencita de 13 años que había mantenido la casa funcionando. Doña Carmen había muerto en su ausencia, pero había dejado algo. Un pequeño baúl con cartas que había estado guardando. Eran de León y del seminario.

Los Mendoza escribían que el niño seguía con ellos, que estaba bien, que había aprendido el oficio. Del seminario llegaban reportes escuetos. El niño mostraba vocación religiosa, era obediente, destacaba en trabajos manuales. En 1916, la situación en León empeoró. Los combates llegaron a la ciudad y la tienda de los Mendoza fue saqueada.

En el caos, el niño desapareció. Algunos dijeron que había huído, otros que los soldados se lo habían llevado. Los Mendoza, arruinados emigraron a la Ciudad de México. Nunca más se supo de ellos ni del niño que criaron como hijo, sin saber que su verdadero nombre que le habían enseñado a escribir. Del seminario. Las noticias cesaron completamente en 1917.

Los hermanos de la caridad fueron expulsados del país por las nuevas leyes anticlericales. Los niños fueron dispersados, algunos registros, salvados por un sacristán y encontrados décadas después en una bodega. Mencionaban que varios niños habían sido ubicados con familias en Michoacán, entre ellos un niño mudo de 9 años, excelente carpintero que tallaba obsesivamente figuras de tres hermanos.

Soledad desarrolló la tos que nunca la abandonaría. Los años de lavar ropa en el río helado finalmente cobraron su precio. Cada invierno empeoraba. Cada primavera parecía recuperarse solo para recaer en el otoño. Inés cuidaba de ella mientras mantenía su pequeño negocio de costura.

Entre sus clientas había una mujer, esposa de un funcionario del nuevo gobierno, que le contó algo extraordinario. Su esposo estaba compilando un registro de niños perdidos durante la revolución. Miles de niños cuyos destinos se habían perdido en el caos. Con la ayuda de esta mujer, Inés presentó una solicitud formal.

adjuntó copias de todos los documentos que tenía, describió a los trillizos con cada detalle que recordaba. Incluso mencionó su lenguaje secreto, sus silvidos particulares, la canción del tren. La respuesta llegó 6 meses después. Tres posibles coincidencias en tres estados diferentes. Un joven trabajando en una hacienda en Jalisco, un seminarista en Puebla, un soldado en Sonora.

Todos de la edad correcta, todos huérfanos. Ninguno con el nombre correcto. Uno. 13 años después de la separación. Inés, ahora una mujer de 21 años, había tomado una decisión. Con el dinero ahorrado de años de costura, emprendería un viaje para buscar a cada una de las tres posibles coincidencias.

Soledad, consumida por la tos y apenas capaz de levantarse de la cama, le dio su bendición y algo más. La fotografía original, cuidadosamente preservada todos estos años. La primera parada fue Jalisco. En la hacienda San Isidro, cerca de Tepatitlán, encontró a un joven de 17 años llamado Manuel. tenía el rostro de los trillizos, los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza.

Pero cuando Inés le mostró la fotografía, no hubo reconocimiento, solo una curiosidad distante, como quien mira el retrato de extraños que casualmente se le parecen. No recordaba, hermanos, no recordaba a Soledad, solo sabía que había crecido en la hacienda desde niño, que don Teodoro lo había traído cuando era muy pequeño.

con Teodoro Herrera, el mismo que se había llevado a Mateo. Inés le contó todo, le habló de sus hermanos, del lenguaje secreto, de los silvidos y entonces ocurrió algo extraordinario. Sin pensarlo, Manuel silvó, un silvido agudo, particular, único, el silvido de Mateo, lo había hecho inconscientemente, como quien respira. Cuando se dio cuenta, se quedó paralizado.

De algún lugar profundo de su memoria emergieron fragmentos, dos sombras idénticas a él, una mujer que olía a jabón de ceniza, una canción sobre un tren. Pero Manuel tenía una vida. Se había comprometido con la hija del capataz. Tenía un futuro en la hacienda. La memoria de una familia que no recordaba del todo no podía competir con la vida concreta que había construido.

Le pidió a Inés que le dejara una copia de la fotografía. Prometió que si algún día estaba listo, la buscaría. nunca lo hizo. En Puebla el seminario estaba casi vacío. Las leyes anticlericales habían reducido el número de seminaristas a un puñado. Entre ellos había un joven silencioso llamado Pablo.

No hablaba no por tartamudez, sino por voto. Había hecho voto de silencio a los 14 años. Pero cuando vio la fotografía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó un papel y escribió con letra temblorosa. Yo hacía caballitos de madera. Era Julián. Sin duda era Julián, pero ya no era el niño que tartamudeaba. Era el hermano Pablo, próximo a ordenarse sacerdote.

Había encontrado en el silencio la paz que las palabras nunca le dieron. Escribió más. Recordaba vagamente a dos hermanos, una madre, una hermana mayor, pero esos recuerdos eran como sueños, difusos, lejanos. Su vida real era el seminario, su vocación, su fe. Le escribió una carta a Soledad, una carta hermosa donde la llamaba madre, donde le agradecía el haberle dado la vida, donde le pedía perdón por no poder volver. Su lugar estaba con Dios.

Ahora prometió rezar por ella todos los días. Prometió que cuando se ordenara, su primera misa sería por la familia que había perdido y encontrado demasiado tarde. Inés guardó la carta junto a la fotografía. El viaje a Sonora fue el más largo y peligroso. El joven soldado estaba estacionado en un puesto fronterizo cerca de Nogales.

Se llamaba Carlos Domínguez, sargento, condecorado por valentía. Cuando Inés llegó al cuartel, le dijeron que estaba de patrulla. Esperó tres días. Cuando finalmente lo vio, el corazón le dio un vuelco. Era idéntico a Manuel, a Pablo. Era uno de los trillizos, pero Carlos no quiso ver la fotografía, no quiso escuchar la historia. Había sobrevivido creando una coraza impenetrable alrededor de su corazón.

Los huérfanos que sobreviven a la guerra aprenden a no mirar atrás. Le dijo a Inés que no tenía familia, que nunca la había tenido, que no necesitaba una. Pero esa noche los soldados de su barracón lo escucharon cantar dormido. Una canción sobre un tren que va muy lejos. La misma canción.

Inés regresó a Guadalajara con el corazón dividido. Había encontrado a los tres. Estaban vivos. Pero también los había perdido de manera definitiva. Eran los trilliizos y al mismo tiempo ya no lo eran. La vida los había moldeado en tres hombres completamente diferentes, un vaquero, un sacerdote y un soldado.

El error en los nombres había sido profético. Ya no eran Mateo, Tomás y Julián, eran Manuel, Pablo y Carlos. Soledad escuchó todo en silencio. Para entonces la tosa apenas la dejaba hablar, pero sonríó. Era una sonrisa triste, pero también aliviada. Sus hijos vivían, habían sobrevivido. Habían encontrado lugares en el mundo, aunque fueran lugares que no incluían a la madre que los había dejado ir para que pudieran vivir.

Murió en el invierno de 1925. En sus últimos momentos deliraba, hablaba con Pedro, con los niños pequeños que solo existían en su memoria. Les cantaba la canción del tren. Inés le sostenía la mano mientras acariciaba la fotografía con la otra. El último nombre que pronunció fue el de Pedro, como si en la muerte pudiera reunir a la familia que la vida había dispersado.

Inés vivió hasta 1973. Nunca se casó. dedicó su vida a coser y a guardar memoria. Escribió cientos de cartas a conventos, parroquias, registros civiles, tratando de reconstruir la historia completa. En 1945 recibió una noticia. Pablo, el hermano Pablo, había muerto en un accidente. El carruaje que lo llevaba a su nueva parroquia volcó en un camino de montaña.

En sus pertenencias encontraron una fotografía cuidadosamente guardada en su breviario. Tres niños idénticos sonriendo a la cámara. De Manuel nunca más supo directamente, pero en 1962 una mujer llegó a su puerta. Era la hija de Manuel. Su padre había muerto de un infarto fulminante, pero antes le había contado sobre una hermana en Guadalajara, sobre una fotografía, sobre dos hermanos perdidos.

Traía algo, un silvato de madera que Manuel había tallado con tres agujeros, cada uno produciendo un tono diferente. El silvido de cada hermano. Carlos, el soldado, desapareció en los registros militares después de 1930. Algunos dijeron que había desertado, otros que había muerto en una escaramuza fronteriza. Pero en 1968, Inés recibió un paquete sin remitente.

Adentro había una medalla militar y una nota para la hermana que no pude reconocer. Perdón, T. Solo T. Tomás, su nombre verdadero que de alguna manera en algún momento había recordado. Cuando Inés murió, sus vecinos encontraron sus cosas cuidadosamente organizadas. Había un baúl con todas las cartas, todos los documentos, todos los intentos de reunir los fragmentos de su familia.

En el centro, envuelta en seda, estaba la fotografía. En el reverso con letra temblorosa de anciana había escrito Mateo, Tomás y Julián Ramírez, hermanos trillizos, separados el 16 de marzo de 1912, amado siempre. La fotografía pasó a manos de la hija de Manuel, la sobrina que Inés nunca conoció oficialmente, pero que había seguido de lejos. Ella la guardó junto con las cartas, los documentos, la medalla militar, el silvato de madera, un archivo familiar del dolor y la supervivencia.

En 2012, 100 años después de la separación, su bisnieta la encontró mientras limpiaba el ático. La fotografía amarillenta mostraba tres niños idénticos sonriendo, ajenos al destino que los esperaba. Hoy esa fotografía está en manos de María Elena Herrera, bisnieta de Manuel, el que fue Mateo.

La guarda en un álbum familiar junto a las fotos de sus propios hijos, sus propios nietos. A veces la mira y piensa en las vueltas del destino, en cómo la pobreza puede destruir familias, pero no puede destruir el amor, en como tres niños idénticos se convirtieron en tres hombres diferentes, pero llevaron siempre, en algún lugar profundo, el eco de un lenguaje secreto, un silvido particular, una canción sobre trenes.

Y es que hay dolores que trascienden generaciones que se heredan como los ojos o la forma de las manos. Pero también hay amores que sobreviven a todo, a la separación, al olvido forzado, a los nombres cambiados, a las identidades prestadas. El amor de soledad por sus hijos no murió cuando los dejó ir. Se transformó en la fuerza que los mantuvo vivos. Cada uno a su manera, cada uno en su camino.

La historia de los trillizos, Ramírez nos enseña que a veces el amor más grande es el que deja ir, el que sacrifica la presencia por la supervivencia. que las familias pueden romperse por fuerzas más grandes que ellas, pero que los lazos, esos hilos invisibles que nos conectan, permanecen tal vez estirados hasta el punto de ruptura, tal vez enredados más allá del reconocimiento, pero ahí están, en un silvido inconsciente, en una canción tarareada en sueños, en figuras de madera talladas obsesivamente de atrés.

Esta fotografía no es solo el registro de tres niños que fueron separados. Es el testimonio de una época donde la pobreza tenía el poder de destruir lo más sagrado. Es la evidencia de que el amor de una madre puede tomar la forma más dolorosa, la renuncia. Y es sobre todo la prueba de que algunas historias no necesitan finales felices para ser profundamente humanas.

A veces sobrevivir ya es suficiente. A veces saber que en algún lugar del mundo tus hermanos respiran, aunque no sepan tu verdadero nombre, aunque no recuerden tu rostro, es una forma de reunión, la única posible, la que la vida permitió. La historia de los trillizos Ramírez nos deja una enseñanza dolorosa, pero necesaria.

A veces el amor más grande no se mide en abrazos eternos. sino en la capacidad de renunciar para que los hijos sobrevivan. El sacrificio de soledad no fue inútil, aunque la vida lo separó. Un silvido, una canción o una figura de madera, mantuvieron vivos los hilos invisibles que los unían.

Esta narración es una dramatización ficcional inspirada en hechos reales de la época y nos recuerda que la pobreza podía romper familias enteras, pero nunca borrar del todo el amor de una madre. ¿Alguna vez te has preguntado qué decisiones imposibles tuvieron que tomar tus antepasados para sobrevivir? ¿Crees que los recuerdos más profundos de la infancia pueden mantenerse incluso cuando se olvidan los nombres? ¿Qué es lo que realmente nos mantiene unidos como familia? ¿La sangre, la memoria o el amor que resiste al tiempo? Escribe en los comentarios la palabra resistencia para saber que llegaste hasta el final. Cuéntanos también de qué

News

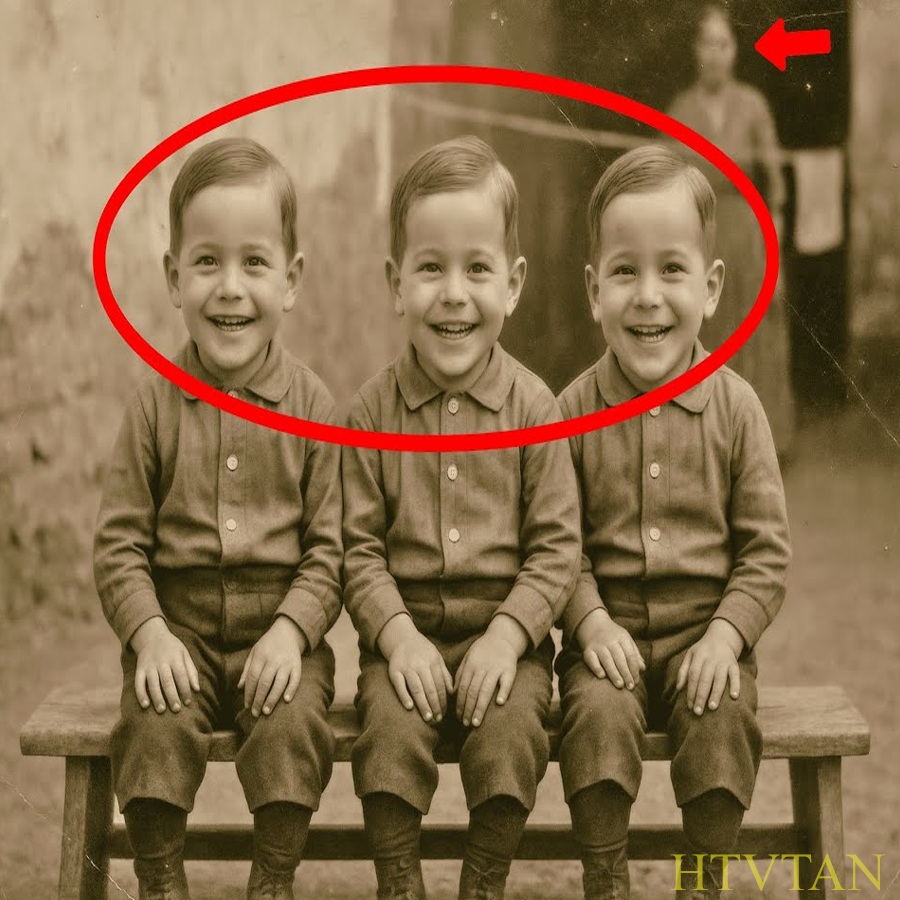

En 1995, Él Adoptó A Tres Niñas Negras — Mira Cómo Le Agradecieron 30 Años Después

En 1985, Joe Pies, joven y sin dinero, vestido con una camisa rosa pálido, entró en el tribunal de…

“Esa Es La Fórmula Incorrecta”, Susurró La Camarera Al Millonario — Justo Antes Del Acuerdo De €100M

El restaurante Michelin, la terraza real en Madrid, era el escenario perfecto para acuerdos de cientos de millones. Aquella…

Chica Pobre Encuentra Trillizos En La Basura — Sin Saber Que Son Hijos Perdidos De Un Millonario…

El llanto desgarrador de los recién nacidos resonaba en el callejón oscuro de Madrid, cuando lucía, de 7 años,…

BARONESA VIRGÍNIA RENEGADA TROCA O MARIDO PELO AMOR DE UMA MULATA – Brasil Imperial 1847

O sussurro que escapou dos lábios da baronesa Virgínia de Vasconcelos naquela manhã de junho de 1847, enquanto observava…

Cuando los obreros rompieron el altar en Chiapas, todos vomitaron al mismo tiempo

¿Alguna vez ha sentido que hay secretos ancestrales que deberían permanecer enterrados? En 1937, el ingeniero Fernando Ortiz llega…

O coronel que tirou a PRÓPRIA vida após descobrir o AMOR PROIBIDO do filho

O disparo que ecoou pela Casagrande da Fazenda Santa Adelaide na madrugada de 3 de novembro de 1843 selou…

End of content

No more pages to load