A las dos de la madrugada, el Teatro Real de Madrid dormía sumido en el silencio, su grandeza barroca oculta tras la penumbra y el terciopelo rojo de los palcos. Solo las luces de servicio iluminaban el vasto vestíbulo de mármol, testigo de noches de gloria y de secretos que nadie se atrevía a nombrar. En ese santuario de la música, Diego Mendoza, conserje de treinta y cinco años, recorría los suelos de Macael empujando su carrito de limpieza, vestido con un mono azul que había conocido demasiadas noches de fatiga. Sus manos, antaño prodigiosas, ahora apretaban la fregona con la misma intensidad con la que, años atrás, hacían vibrar a públicos enteros. Nadie lo veía. Nadie imaginaba que bajo la piel de ese hombre silencioso se ocultaba el fantasma de un violinista prodigio, desaparecido doce años atrás la noche de su debut mundial. Nadie, salvo un testigo inesperado: Carlos Vilanova, el crítico musical más temido del mundo hispano, quien, oculto entre las columnas, escuchaba, paralizado, las notas rotas de Albenis que resonaban en el vacío.

Diego había terminado de limpiar las huellas de los grandes, cuando sus ojos tropezaron con un violín olvidado bajo un banco. No era un Stradivarius ni un Guarneri, apenas un instrumento de estudio, con dos cuerdas rotas y la madera marcada por el uso. Lo tomó con una delicadeza casi reverente, como si recogiera un pájaro herido. Sus dedos, guiados por la memoria, encontraron las posiciones que el tiempo no había conseguido borrar. Comenzó a tocar “Asturias”, esa pieza que su abuelo le enseñó cuando era apenas un niño, reinventando cada nota, cada armonía, para suplir la ausencia de cuerdas. La música brotó imperfecta y hermosa, como la vida misma.

Lo que Diego ignoraba era que Vilanova, tras el concierto de gala, había permanecido en su palco privado, dispuesto a escribir una reseña demoledora sobre un joven violinista que, según él, había osado tocar Sarasate sin alma. Pero al escuchar aquellas notas surgiendo desde el vestíbulo, bajó movido por la curiosidad y el escepticismo. Lo que encontró lo desarmó por completo: un conserje solitario, rodeado de cubos y trapos, transformando un violín roto en algo sublime. No era la perfección técnica que Vilanova había perseguido toda su vida, sino algo más raro: verdad. Cada nota llevaba el peso de una historia no contada, cada pausa estaba cargada de dolor contenido. El crítico, que no lloraba desde el funeral de su esposa veinte años atrás, sintió las lágrimas surcar su rostro.

Diego tocó durante veinte minutos, perdido en un mundo donde no existían facturas ni alquileres, donde su hija Carmen no tenía que esconderse en el cuarto de limpieza durante el turno de noche, donde el talento era suficiente para sobrevivir. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio era tan denso como la miel. De pronto, un aplauso solitario rompió la quietud. Diego se giró, sobresaltado, el violín a punto de caer de sus manos. Desde la sombra emergió Vilanova, el rostro surcado por el asombro y el remordimiento. Diego lo reconoció al instante. ¿Cómo olvidar al hombre que, con una sola reseña, había destruido su carrera? “El joven Mendoza tiene los dedos de un ángel, pero el alma de un contable”, había escrito. Esa frase, publicada tras su debut en el Palau de la Música Catalana, le cerró todas las puertas. Los contratos se evaporaron, los agentes dejaron de llamar, el castillo de naipes del éxito se derrumbó en una noche.

Los dos hombres se miraron largamente. Vilanova fue el primero en hablar, la voz ronca por la emoción: en treinta años de carrera, nunca había escuchado nada igual. Había más verdad en esas dos cuerdas rotas que en todos los conciertos perfectos que había reseñado. Diego rió, un sonido amargo que resonó entre las columnas. “Es fácil tocar con el alma cuando es lo único que te queda”, explicó. Cuando tu mujer muere de cáncer a los veintitrés años, dejándote con una recién nacida. Cuando debes elegir entre pañales o alquiler. Cuando el único trabajo que encuentras es limpiar el teatro donde una vez fuiste promesa. En ese instante, un ruido suave vino del cuarto de limpieza. La puerta se abrió y apareció Carmen, ocho años de rizos alborotados y ojos idénticos a los de su padre, abrazando un osito de peluche raído. Miró a los dos hombres con la sabiduría precoz de los niños que han visto demasiado.

Vilanova la observó como si hubiera visto un fantasma. Carmen tenía la misma intensidad en la mirada que Diego, pero también algo dolorosamente familiar en la curva de su sonrisa, en la forma en que inclinaba la cabeza. El crítico se apoyó contra una columna, las piernas súbitamente débiles. Diego tomó a Carmen en brazos, susurrándole que todo estaba bien, que podía volver a dormir. Pero la niña, sin apartar la vista de Vilanova, preguntó: “¿Eres tú el abuelo de las fotos? El que mamá decía que era demasiado importante para conocerme.” El silencio fue absoluto. Diego apretó a Carmen contra su pecho, el rostro endurecido por el shock y la rabia. Vilanova palideció, la verdad que había enterrado durante ocho años emergía como un cadáver del río.

Julia Vilanova, la hija que Carlos había repudiado por casarse con un músico sin recursos, era la esposa de Diego y la madre de Carmen. Julia había muerto de cáncer cuatro años después de la boda, sin que su padre respondiera a una sola carta, una sola llamada, una sola súplica de reconciliación. Diego bajó a Carmen y le pidió que fuera a buscar su mochila. Cuando la niña desapareció en el cuarto de limpieza, se volvió hacia Vilanova con una furia fría. Le contó cómo Julia lo había amado pese a la reseña destructiva de su padre, cómo se casaron en secreto esperando el perdón que nunca llegó, cómo Julia lloraba cada noche del embarazo, deseando que su padre conociera a su nieta. Cómo murió llamando el nombre de su padre, aún esperando la reconciliación.

Vilanova se desplomó en un banco, la máscara de arrogancia completamente disuelta. Confesó su estupidez y su orgullo, que había destruido todo. Había escrito aquella reseña no por falta de talento, sino porque Diego se había atrevido a tocar a su hija. Creía que separándolos salvaría a Julia de la pobreza, pero solo logró condenarla a morir sin el perdón de su padre. Pero había más. Vilanova reveló que no estaba allí por casualidad: durante meses, alguien le enviaba grabaciones anónimas de un violinista tocando en las horas nocturnas en el Real. Había venido a descubrir quién era ese músico fantasma, sin imaginar jamás que se trataba del hombre que él mismo había destruido.

Carmen reapareció con su pequeña mochila, pero en vez de ir hacia su padre, se acercó a Vilanova y le entregó un cuaderno desgastado: dibujos de violines voladores, de notas que se convertían en pájaros, de un abuelo imaginario que algún día la llevaría a conciertos. Vilanova, tembloroso, reconoció en cada página a Julia de niña, la misma inocencia que él había traicionado. Las lágrimas contenidas durante veinte años estallaron en sollozos que resonaron en el teatro vacío.

Las semanas siguientes fueron irreales. Vilanova volvía cada noche al Real, ya no como crítico temido, sino como sombra silenciosa que escuchaba a Diego tocar. Traía violines mejores, primero uno decente, luego un valenciano de 1890, finalmente un Vicente Sanchiz de 1792. Diego rechazaba los regalos, pero Carmen esperaba al abuelo secreto con emoción. Vilanova le traía turrones, cuentos catalanes, pequeños tesoros que la niña atesoraba como talismanes contra la pobreza.

Una noche, mientras Diego tocaba el concierto de Aranjuez adaptado para violín solo, Vilanova propuso lo impensable: organizar un concierto en el Teatro Real, publicitado como El regreso del hijo pródigo, Diego Mendoza, tras doce años de silencio. Un programa revolucionario: música clásica española arreglada para violín de dos cuerdas, un tributo a la belleza que nace de la privación. Diego rió hasta las lágrimas, creyendo que Vilanova se había vuelto loco. ¿Un conserje tocando en el Real, con las manos arruinadas, sin frac? Pero Vilanova hablaba en serio. Había pasado la vida destruyendo talentos, solo para descubrir que el verdadero talento no reside en la perfección, sino en el alma puesta en la música.

El verdadero problema, sin embargo, era el secreto que Diego guardaba desde hacía doce años. Su desaparición tras el Palau no fue solo por la reseña destructiva. Aquella noche descubrió que su manager y varios directivos gestionaban una red de apuestas clandestinas sobre jóvenes talentos, manipulando carreras como piezas de ajedrez. Diego tenía pruebas, pero cuando amenazó con denunciarlos, le hicieron comprender que su vida y la de su familia estaban en peligro. Con Julia embarazada, eligió desaparecer, proteger a los suyos con el anonimato.

Fue Carmen quien decidió por ellos. Una noche, mientras los adultos discutían, tomó el violín roto y comenzó a tocar, imitando a su padre. No sabía música, pero de sus movimientos surgió una melodía primitiva y poderosa. Cuando terminó, dijo: “Mamá decía que la música es para todos, no solo para los ricos.”

La noticia del regreso de Diego Mendoza explotó en el mundo de la música clásica. Los periódicos enloquecieron: “El violinista fantasma vuelve tras doce años de silencio: de la gloria a la fregona, caída y resurrección de un genio.” El verdadero golpe fue el anuncio del programa: Albéniz, Falla y Sarasate en un violín de dos cuerdas, el mismo violín roto de aquella noche. El mundo musical se dividió: sacrilegio para unos, genialidad para otros. Las entradas se agotaron en tres horas, el mercado negro las revendía a diez mil euros. El Real no había visto tal revuelo desde los tiempos de Montserrat Caballé.

Pero tras bambalinas, la guerra era feroz. Antonio Ferrer, el antiguo manager de Diego, ahora uno de los hombres más poderosos de la música europea, comprendió la amenaza. Si Diego hablaba, toda la red de corrupción se desplomaría. Comenzaron las presiones, amenazas, sobornos a los técnicos del Real para sabotear el concierto. Diego seguía limpiando suelos de día y practicando de noche, las manos sangrando bajo la presión de las cuerdas, los callos abiertos por los detergentes. Carmen lo cuidaba con tiritas y besos mágicos. Vilanova usó toda su influencia para proteger el evento, escribiendo editoriales apasionados sobre la belleza que nace de la limitación.

La noche del concierto, el quince de diciembre, Madrid estaba paralizado. La policía gestionaba la multitud fuera del Real. Dentro, dos mil personas contenían la respiración: la élite musical mundial, directores, solistas, críticos, pero también conserjes, camareras, estudiantes sin recursos que Diego había insistido en invitar. Cuando Diego entró al escenario, no llevaba frac, sino su mono de trabajo limpio y planchado. Portaba el violín roto como una reliquia. El silencio era tan profundo que se oía la respiración del público. Entonces, desde el palco real, una vocecita rompió la tensión: “¡Vamos, papá!” Era Carmen, sentada junto a Vilanova, vestida con su mejor vestido remendado. El público rió, la tensión se disipó por un instante.

Diego sonrió a su hija, colocó el violín y comenzó a tocar. Las primeras notas de “Asturias” resonaron en el Real como nunca antes. Con solo dos cuerdas, reinventó la partitura, creó nuevas armonías, polifonías imposibles. Sus dedos danzaban en posiciones inéditas, el arco desafiaba toda convención. De la limitación nacía la libertad, de la pobreza de medios, una riqueza emocional que dejaba al público sin aliento. Cada nota era un recuerdo: el encuentro con Julia, el nacimiento de Carmen, las noches en el hospital, el funeral bajo la lluvia, los años de soledad. El violín lloraba, reía, gritaba, susurraba. Ya no era un instrumento, sino la extensión del alma de Diego.

A mitad del concierto, Diego se detuvo. El silencio cayó como una manta. Entonces habló: contó la corrupción en el mundo de la música clásica, las apuestas clandestinas, los críticos pagados, los directores que intercambiaban carreras por favores. Proyectó en una pantalla los documentos que había guardado durante doce años. El caos estalló. Algunos intentaron irse, pero la mayoría los detuvo. Ferrer, en primera fila, estaba blanco como un cadáver. Los periodistas tecleaban frenéticos. La transmisión en streaming del concierto se volvía viral en todo el mundo.

Pero Diego no había terminado. Volvió a tocar, esta vez los Aires Gitanos de Sarasate, la pieza más difícil del repertorio español, casi imposible con solo dos cuerdas. Era una declaración: incluso roto, el verdadero talento encuentra un camino. Sus dedos volaban, la sangre manchaba la madera del violín, pero no se detenía. La última nota resonó y durante diez segundos nadie se movió. Entonces, como una ola, el público se puso de pie. El aplauso duró veinte minutos, con gritos de bis que hacían temblar los cristales. Diego no tocó un bis. Llamó a Carmen al escenario. La niña corrió hacia su padre, lo abrazó sin importarle la sangre. Se volvió al público: “Mi papá es un héroe. No porque sepa tocar, sino porque nunca se rindió.” El teatro explotó en otro aplauso, esta vez por la verdad desnuda de una niña que amaba a su padre.

Seis meses después, todo había cambiado. Ferrer y doce directivos estaban en prisión, la corrupción desmantelada, investigaciones abiertas en toda España. Vilanova fundó una organización para jóvenes músicos de familias humildes. Diego dejó de limpiar suelos: fue nombrado director del nuevo programa de música experimental del Teatro Real, donde músicos clásicos y callejeros colaboraban. Su método de tocar con instrumentos rotos se convirtió en escuela, conservatorios de todo el mundo lo invitaban a dar clases magistrales.

Pero el mayor cambio fue personal. Vilanova vendió su villa y compró un piso cerca de Diego y Carmen. Cada día acompañaba a su nieta al colegio, cada noche cenaba con ellos, intentando recuperar los años perdidos. Carmen, ahora estudiante de violín, piano, composición y flamenco, componía su primera pieza para violín de dos cuerdas: “Para papá, que me enseñó que la belleza nace de las dificultades.” Una noche, Vilanova sacó una caja con las cartas que Julia le había escrito y que nunca abrió. Las leyó en voz alta, llorando. En la última, escrita desde el hospital, Julia pedía: “Papá, si alguna vez lees esto, encuentra a Diego y Carmen. Ayúdalos, no por mí, sino por ti. El amor que rechazas es el amor que te destruye. El amor que das, aunque sea tarde, es el que te salva.”

Esa noche, después de que Carmen se fue a dormir, los tres adultos rotos por la vida se sentaron en el salón. Diego tomó el violín, ahora uno bueno, regalo anónimo de un admirador que firmaba “un conserje que encontró su música”, y tocó una nana andaluza que Julia cantaba. Vilanova cerró los ojos y por primera vez en años sintió paz. No pudo salvar a su hija, pero podía honrar su memoria cuidando de la familia que dejó. Diego tocaba con manos marcadas, pero ya no sangrantes, sino fuertes. Y Carmen, fingiendo dormir, escuchaba desde su habitación y sonreía, sabiendo que finalmente tenía una familia completa, aunque no convencional.

El epílogo se escribe diez años después. Carmen Mendoza Vilanova, diecinueve años, está a punto de debutar en el Palau de la Música Catalana, no como violinista, sino como compositora y directora de orquesta de su primera sinfonía, escrita para orquesta tradicional y conjunto de instrumentos rotos, dedicada a su padre, que le enseñó que la limitación es solo otra forma de libertad, y a su abuelo, que aprendió demasiado tarde, pero no en vano, que el amor es la única reseña que cuenta. Diego, en primera fila, las manos ya demasiado rígidas para tocar, pero todavía capaces de aplaudir. A su lado, Vilanova, ochenta y dos años, sostiene en la mano la última reseña que escribirá jamás: no una crítica, sino una carta de amor a la música, a la familia, a la redención.

El concierto comienza con un solo de violín de dos cuerdas, tocado por un joven que aprendió el método Mendoza. Las notas resuenan en la sala, llevando consigo la historia de un conserje que se convirtió en leyenda no cuando era perfecto, sino cuando estaba roto. Mientras la música llena el Palau, en algún lugar, Julia sonríe, sabiendo que al final el amor ha ganado, como siempre, cuando se le da tiempo suficiente.

El violín roto que empezó todo descansa ahora en una vitrina del Museo de la Música de Barcelona, con una placa que dice: “La belleza no está en la perfección del instrumento, sino en la imperfección del alma que lo toca.” Miles de visitantes se detienen ante ese violín, y algunos juran que aún oyen las notas de aquella noche en que un conserje tocó para los fantasmas y un crítico aprendió a llorar.

News

Una niña sin hogar encuentra a un millonario herido bajo la tormenta con un bebé en brazos… y lo reconoce en el instante menos esperado

Un millonario conduce con cuidado por una carretera lluviosa, llevando a su bebé de 8 meses, cuando clavos dispersos intencionalmente…

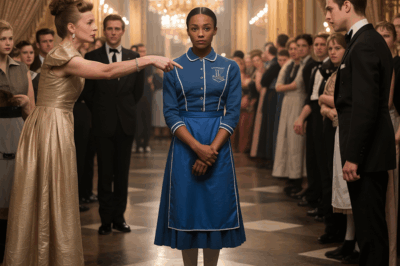

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de baile.

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de…

Una noble obesa fue entregada a un Apache como castigo por su padre—Pero él la amó como nadie…

La llamaban la gorda inútil de la alta sociedad. Pero cuando su propio padre la entregó a un guerrero apache…

Su ESPOSO LA EMPUJÓ AL MAR POR SU AMANTE… Tres años después, ella regresa para vengarse…

Casi estaba de pie frente a su tocador, mirando su reflejo mientras se arreglaba. Se cumplían 5 años desde que…

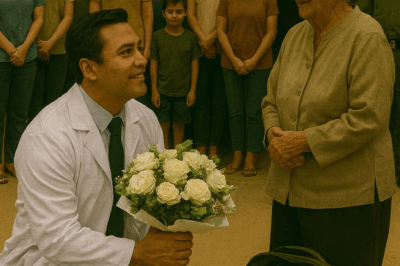

La anciana pobre adopta a un niño abandonado; todos decían que estaba perdiendo el tiempo – pero 20 años después, nadie era más feliz que ella…

En la mañana del mercado del pueblo, el rocío todavía mojaba los techos de palma. Doña Lupita, encorvada, empujaba su carrito…

Un Apache solitário salva a una joven en el río… Sin imaginar lo que el destino le tenía preparado

Un Apache solitário salva a una joven en el río… Sin imaginar lo que el destino le tenía preparado El…

End of content

No more pages to load