Con su bastón de plata, el político le reventó la espalda a la viuda, que no pedía un poco de pan sus chamacos, y hasta se burló. Pero esa noche, frente al pueblo entero, fue él quien se hincó, rogando por su vida, porque Villa ya andaba ahí.

En Hidalgo del Parral, cuando el viento del desierto arrastra polvo entre las calles empedradas y el sol pega como martillo sobre las cabezas descubiertas, aún se cuenta esta historia.

Los viejos la saben de memoria, como quien guarda un tesoro en el pecho. Y cuando las noches se alargan y el fuego crepita entre las brasas, alguien siempre la cuenta otra vez, porque hay historias que no deben olvidarse, aunque duelan en el alma como espina enterrada. Dicen que no todos lo creen, pero en aquellos días había un político llamado don Matías Ochoa, hombre de fala vistosa y modos elegantes, que se paseaba por la plaza como dueño del mundo entero.

Llevaba siempre una bengala de plata que brillaba al sol y trajes que costaban más que lo que una familia ganaba en todo un año. La gente lo miraba pasar y se hacía a un lado, no por respeto, sino por miedo. Porque don Matías tenía ese tipo de poder que se alimenta del hambre ajena.

Durante los años de sequía, cuando la tierra se partía como labios resecos y las milpas se secaban antes de dar mazorca, llegaba ayuda de la capital. sacos de trigo, frijol y maíz destinados a las familias que no tenían ni con qué hacer tortillas. Pero esos sacos nunca llegaron completos a las manos del pueblo. Don Matías, con sonrisa de santo y corazón de víbora, desviaba la mitad de los alimentos.

Los vendía a precio de oro a los comerciantes que cruzaban hacia el norte o se los entregaba a generales corruptos que pagaban bien por quedarse callados. Los domingos este hombre llenaba la iglesia de San José con sus promesas de caridad. Su voz resonaba entre las columnas de cantera como campana bendita, hablando de amor al prójimo y ayuda a los menesterosos.

Pero entre semana sus bodegas se llenaban de grano robado, mientras las madres hervían huesos para alimentar a sus criaturas. organizaba mítines en la plaza, donde hablaba de honra y trabajo, con palabras que sonaban bonitas como canción de cuna, mientras en secreto sellaba contratos que convertían el hambre del pueblo en monedas de oro para sus bolsillos.

La ciudad, aunque faminta, permanecía callada. El miedo pesaba más que la necesidad y todos sabían que quien hablara de más podía amanecer silenciado para siempre. o desaparecer en una cárcel donde el sol no entra jamás. Los soldados federales que cuidaban a don Matías tenían fama de ser peores que las fieras del monte, y la presencia de sus rifles imponía un silencio más pesado que cualquier queja del pueblo. Pero había quienes no se tragaban el cuento.

En las cocinas las mujeres susurraban mientras molían el nixtamal escaso. En las cantinas, los hombres bebían pulque aguado y movían la cabeza con coraje contenido. En el mercado, los comerciantes honestos veían pasar los carros cargados de grano hacia las bodegas de don Matías y apretaban los dientes hasta que les dolían las quijadas.

Don Matías vivía en una casona grande con jardines regados todas las mañanas mientras el pueblo rogaba por una gota de lluvia. tenía cocheras llenas de caballos finos y establos, donde guardaba más maíz del que 20 familias podrían comer en un año completo. Sus hijos estudiaban en la capital vestidos como príncipes, mientras los niños de Parral andaban descalzos y con la panza hinchada de hambre.

Por las tardes se sentaba en el portal de su casa a fumar puros traídos de la habana, viendo pasar a la gente que se dirigía a los pozos en busca de agua. A veces, cuando alguna mujer se acercaba a pedirle un poco de maíz para hacer atole a sus hijos enfermos, él la escuchaba con cara de aburrimiento tamborileando los dedos sobre el brazo de su silla de mimbre.

Luego, con voz cancina, les decía que la caridad solo servía para criar olgazanes y que más les valdría buscar trabajo en lugar de andar pidiendo limosna. Pero el trabajo escaseaba como el agua en tiempo de seca. Las minas estaban paradas por la guerra.

Los ranchos no podían pagar jornales porque los revolucionarios se llevaban el ganado y los pocos talleres de la ciudad apenas daban para que comieran sus propios dueños. Don Matías lo sabía bien, pero le gustaba ver cómo la desesperación se pintaba en las caras de quienes le suplicaban. Una tarde seca de marzo, cuando el aire parecía arena caliente y las sombras se escondían como ratones asustados, una mujer se acercó caminando despacio por la plaza central.

Era doña Luz, una viuda de unos 30 años que parecía de 50 por todo lo que había llorado. El luto la cubría desde la cabeza hasta los pies, negro como la noche sin estrellas, y traía colgado del cuello un rosario de cuentas gastadas que había pertenecido a su madre.

Su esposo, don Aurelio, había sido minero en La Prieta hasta que una explosión se lo llevó junto con otros cinco compañeros. Quedó ella sola con dos niños pequeños, Toñito, de 7 años, y la pequeña Carmen, que apenas había cumplido cuatro. Sin el sueldo del marido, doña Luz se las arreglaba lavando ropa ajena en el río, cosiendo remiendos a la luz de una vela y vendiendo quelites que cortaba en el monte para hacer unos centavos.

Pero aquel marzo había sido cruel como cachetada. No había llovido desde noviembre. El río corría apenas como hilo de plata y los quelites se habían secado hasta las raíces. Los niños lloraban de hambre por las noches y doña Luz había vendido ya hasta el reboso de su boda para comprar un poco de pinole. Le quedaban apenas unas tortillas duras y un puñito de sal, nada más.

Con los ojos hundidos por el desvelo y las mejillas [ __ ] por la necesidad, pero con la espalda derecha como poste de cerca, doña Luz caminó hasta la prefeitura, donde don Matías acababa de terminar una junta con unos comerciantes americanos. Llevaba de la mano a sus dos criaturas, que la seguían en silencio, ya acostumbrados a ver a su madre luchar contra el mundo.

Don Matías salía riéndose de algún chiste que había contado en inglés, lustrando su bengala de plata con un pañuelo bordado. Al ver a Doña Luz esperándolo en la puerta, frunció el ceño como quien ve una mosca en el caldo. Ella se le acercó despacio, quitándose el rebozo de la cabeza por respeto, y con voz firme, pero baja, le dijo, “Don Matías, disculpe la molestia. Sé que usted es hombre ocupado, pero vengo a pedirle un favor.

Mis niños no han comido desde ayer y yo no tengo ya con qué darles ni siquiera agua de masa. Si me pudiera vender un pedacito de pan, aunque sea fiado, se lo juro por la Virgen de Guadalupe que se lo pago en cuanto pueda. El político la miró de arriba a abajo, como quien examina un animal en el mercado. Vio el luto remendado, los zapatos gastados hasta el hueso, las manos agrietadas por tanto lavar en agua fría.

Vio también la desesperación que se asomaba por los ojos de ella, pero que no lograba quebrar su dignidad. Y eso, más que cualquier insulto, lo molestó. “La miseria no se resuelve con esmolas, mujer”, le dijo con voz pausada, fría como metal en invierno. “Se resuelve con trabajo. Si no tienes que darles a tus hijos, es porque no has trabajado lo suficiente. Yo no regalo nada.

El que quiere comer, que se gane el pan con el sudor de su frente. Doña Luz sintió como si le hubieran echado agua hirviendo en la cara. Las palabras de don Matías no solo la lastimaron a ella, sino que parecieron tocar a sus hijos, que se aferraron más fuerte a su falda. Ella tragó saliva, intentó mantener la calma y volvió a insistir.

Don Matías, yo trabajo todo lo que puedo. Lavo ropa desde antes de que salga el sol. Coso hasta que se me acaban las velas. Recojo leña en el monte. Pero no hay trabajo para todos. Usted lo sabe. Solo le pido un poco de caridad cristiana por amor de Dios. Pero don Matías ya había perdido la paciencia.

Sin ceremonia ninguna, sin gritar ni hacer escándalo, levantó la bengala de plata que siempre llevaba en la mano. Era un gesto calculado, frío, como quien aplasta algo que le estorba el paso. Con un movimiento cruel la descargó contra ella. Un golpe sordo resonó en el silencio de la plaza.

Ella se dobló conteniendo el aliento y el dolor, pero no gritó. Los niños sí. Toñito empezó a llorar y a jalar la falda de su madre, mientras la pequeña Carmen no entendía por qué ese señor tan elegante le había pegado a su mamá. Doña Luz, sin levantarse del todo, alcanzó a ver la sonrisa que se le dibujó a don Matías en la boca.

Una sonrisa sin alegría como la de los perros que enseñan los colmillos. La próxima vez piénsalo dos veces antes de venir a molestarme con tus lamentaciones. Le dijo, sacudiendo el polvo imaginario de su bengala. Y llévate a tus escles lejos de aquí, que me ponen nervioso con tanto llanto.

Doña Luz se incorporó despacio con toda la dignidad que le quedaba. Tenía una rodilla lastimada y sentía como si alguien le hubiera metido un hierro caliente entre los omóplatos, pero no se quejó. Tomó a sus hijos de la mano y comenzó a alejarse, mientras la gente que había presenciado la escena fingía no haber visto nada. Algunos desviaban la mirada hacia las nubes, otros se apuraban hacia sus casas y los más cobardes hasta se reían bajito tratando de ganarse la simpatía del político.

Pero los soldados que cuidaban a don Matías sí se rieron fuerte, como si hubieran visto la mejor función de circo de sus vidas. Comentaban entre ellos lo gracioso que había sido ver a la llorona rodar por el suelo y hacían apuestas sobre cuánto tardaría en volver a pedir limosna. Doña Luz caminó hasta la esquina de la plaza, donde había una fuente seca que alguna vez había sido el orgullo de Parral.

Se sentó en el borde de piedra, abrazó a sus hijos y por primera vez en muchos años lloró sin tratar de esconderse. Pero no lloraba de tristeza ni de dolor. Lloraba de rabia pura, de esa rabia que nace en el fondo del alma y crece como incendio en pastizal seco.

Mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas, sus ojos no se apartaban de don Matías, que seguía en la puerta de la prefectura, contando su hazaña a otros hombres bien vestidos. Ella no sabía entonces que esa humillación sería el primer eslabón de una cadena que llegaría hasta las montañas del norte, donde un hombre de bigotes espesos y ojos de fuego estaba esperando, sin saberlo, una razón más para hacer justicia.

Los días que siguieron fueron duros como piedra de moler. Doña Luz consiguió un trabajo de medio tiempo ayudando a una partera y con esos centavos compró masa para tortillas y un poco de sal. Los niños siguieron comiendo una vez al día, pero al menos comían algo.

Sin embargo, la herida del orgullo tardaba más en sanar que la del cuerpo. En las noches, cuando acostaba a Toñito y a Carmen en el petate que compartían los tres, doña Luz se quedaba despierta viendo las vigas del techo y pensando en las palabras de don Matías. Se preguntaba si de verdad sería su culpa no tener suficiente para alimentar a sus hijos, si no estaría trabajando lo bastante, si no debería aguantar todo en silencio, como hacían las demás mujeres del pueblo.

Pero entonces recordaba a su marido, don Aurelio, que se había matado trabajando en la mina para darles una vida digna. Recordaba a su padre, que había muerto con las manos llenas de callos de tanto manejar el arado. Recordaba a todas las mujeres que conocía, lavando, cosiendo, barriendo, cocinando, cuidando enfermos y pariendo hijos, sin quejarse jamás.

Y sabía, con una certeza que le quemaba el pecho, que el trabajo no faltaba en su familia. Lo que faltaba era justicia. Dos días después del incidente en la plaza, un niño que vendía velas de cebo en la puerta de la iglesia de San José vio pasar a un viejo de barba blanca y sombrero de petate.

Era uno de esos hombres que aparecen y desaparecen por los pueblos como sombra de nube, siempre caminando hacia algún lugar que nadie conoce, cargando historias en los ojos y silencio en los labios. El muchacho que se llamaba Chui, y tenía 11 años, pero parecía de 15 por todo lo que había visto, se acercó al viejo a ofrecerle una vela.

Pero el hombre no traía dinero ni necesitaba luz, solo tenía curiosidad. Esa curiosidad que desarrollan quienes han caminado mucho y saben que en cada pueblo hay historias que valen la pena escuchar. ¿Qué tal anda la gente por aquí, muchacho? Le preguntó con voz ronca. Pero amable. Chui se encogió de hombros y miró hacia la plaza donde don Matías estaba subiendo a su carruaje después de otra junta en la prefectura.

Pues mal, señor, aquí la gente anda con hambre, pero el que manda no se apiade de nadie. Hace dos días le pegó con su bastón a Doña Luz, la viuda del minero Aurelio, solo porque le pidió un pedazo de pan para sus niños. El viejo siguió la mirada del muchacho y vio a don Matías alejarse en su carruaje con la bengala de plata brillando al sol.

No hizo preguntas, no pidió detalles, solo asintió con la cabeza como quien entiende perfectamente de qué se trata la cosa. Le dio las gracias al niño con una palmadita en el hombro y siguió su camino hacia el norte. Esa misma tarde, ya cerca del atardecer, el viejo se encontró con un jinete de poncho oscuro que venía bajando de la sierra.

Era uno de esos hombres que no hablan mucho, pero escuchan bien, de los que saben guardar secretos y cargar mensajes sin hacer preguntas. El viejo le contó lo que había sabido en Parral y el jinete apenas asintió, se acomodó el sombrero y siguió su camino hacia el norte, donde se decía que andaba un tal Francisco Villa con sus dorados haciendo justicia a su manera. Pero las noticias que viajan de boca en boca a veces se demoran más de lo que uno quisiera.

El jinete del poncho oscuro tardó una semana en encontrar el campamento donde Villa estaba descansando con sus hombres después de una batalla contra los federales. Cuando por fin llegó el general, estaba sentado bajo un mesquite limpiando su pistola y escuchando a Rodolfo Fierro contar cuentos de la campaña anterior.

El jinete se acercó con respeto, esperó a que Villa levantara la vista y le contó la historia tal como se la había contado el viejo, tal como se la había contado el niño de las velas. Villa escuchó sin interrumpir, sin hacer gestos. con esa manera suya de poner atención completa a las cosas importantes. Cuando el hombre terminó de hablar, el general siguió limpiando su pistola un rato más, como si estuviera pensando.

“¿Cómo se llama ese político?”, preguntó por fin don Matías Ochoa, mi general, y la mujer, doña Luz, viuda de un minero que se llamaba Aurelio. Villa asintió, guardó la pistola en su funda y se quedó viendo el horizonte donde el sol se estaba poniendo como brasa entre las montañas. Fierro, que conocía bien esa mirada, supo que algo se estaba cosciendo en la cabeza del general, algo que no tardaría mucho en convertirse en acción.

Pero Villa era hombre de planeación, no de impulsos. sabía que la justicia tiene que ser completa para que valga la pena y que no basta con castigar a los malvados, sino que hay que hacerlo de tal manera que el pueblo entienda el mensaje y los otros abusivos se lo piensen dos veces antes de seguir con sus maldades.

Por eso, cuando tres días después, una joven maestra de Parral llegó al campamento trayendo una carta escrita con letra cuidadosa, Villa ya tenía el plan a medias en la cabeza. La carta contaba con más detalles lo que había pasado en la plaza, pero también hablaba de los sacos de trigo que don Matías guardaba en sus bodegas mientras el pueblo se moría de hambre.

hablaba de los negocios sucios con los americanos, de los contratos secretos con los generales federales y de todas las veces que ese hombre había usado su poder para robar la comida de los pobres. Al leer la carta, Villa no dijo nada, solo la dobló con cuidado, se la guardó en el bolsillo de la camisa y se quedó mirando el fuego que ardía en medio del campamento.

Los dorados que estaban cerca sabían que no debían molestarlo cuando se ponía así, porque era señal de que estaba calculando algo grande. Fierro, dijo por fin, sin apartar los ojos de las llamas. Mande, mi general, ¿cuántos hombres de confianza tenemos disponibles? Los que usted necesite, mi general, ¿para qué los quiere? Para hacer una visita a Parral.

Fierro sonrió de esa manera suya que daba miedo hasta a los valientes, pero Villa levantó la mano antes de que su compadre empezara a hacer planes de batalla. No es para pelear, fierro, es para enseñar. Y esa diferencia, aunque parecía pequeña, era lo que separaba a Francisco Villa de todos los demás jefes revolucionarios.

Para él, la venganza era cosa personal, pero la justicia era cosa del pueblo. Y lo que había pasado en Parral no era asunto de venganza, sino de justicia pura. Durante las siguientes dos semanas, Villa mandó exploradores a Parral para que averiguaran todo lo que pudieran sobre don Matías Ochoa. Quería saber cuáles eran sus costumbres, quiénes lo visitaban, dónde guardaba el grano robado, cuántos soldados lo protegían y, sobre todo, cuándo sería el mejor momento para actuar sin que hubiera derramamiento de sangre innecesario. Los informes que llegaron al campamento

confirmaron lo que Villa ya sospechaba. Don Matías no solo robaba la comida destinada al pueblo, sino que también cobraba cuotas a los comerciantes honestos. se quedaba con parte de los salarios de los empleados de la prefectura y tenía tratos secretos con contrabandistas que pasaban armas a los federales.

Era, como dicen en el rancho, de esos hombres que no dejan títere con cabeza. Pero lo que más le interesó a Villa fue saber que don Matías estaba preparando un banquete para recibir a unos coroneles federales y a varios comerciantes americanos que querían hacer negocios con él. La fiesta sería en su propia casa el sábado por la noche y estarían presentes todos los hombres importantes de la región. Sería la ocasión perfecta para dar una lección que no se olvidara pronto.

Villa sabía que los dorados podían entrar a Parral sin ser detectados si se movían de noche y en grupos pequeños. tenía amigos en el pueblo, gente humilde que los escondería con gusto, con tal de ver a don Matías recibir su merecido. La operación tenía que ser limpia, rápida y, sobre todo, tenía que servir para devolver la dignidad a quienes se la habían robado.

El jueves por la tarde, Villa selló su caballo y llamó a los 25 dorados de más confianza. No les explicó el plan completo, porque sabía que cada uno de ellos entendería su parte cuando fuera necesario. Solo les dijo que iban a hacer justicia en Parral y que no habría tiros a menos que fuera absolutamente necesario.

Los dorados asintieron porque conocían a su jefe y sabían que cuando hablaba de justicia siempre tenía razón. Durante el viaje hacia Parral, Villa iba callado pensando en doña Luz y en sus hijos. Se preguntaba cuántas mujeres como ella habría en toda la República, sufriendo en silencio mientras los poderosos se llenaban los bolsillos con el hambre del pueblo.

Se preguntaba también si su propia lucha serviría de algo, si los hombres como don Matías entenderían algún día que el poder no se hizo para abusar de los débiles, sino para protegerlos. Al llegar a las afueras de Parral, los dorados se dispersaron según las instrucciones que habían recibido.

Algunos se fueron a casa de un herrero que les tenía simpatía. Otros se alojaron con una familia de mineros que había perdido dos hijos en la guerra y algunos más se escondieron en los establos de un comerciante honesto que estaba harto de las extorsiones de don Matías. Villa, por su parte, se quedó en una cueva pequeña que había en el cerro de la cruz, desde donde se podía ver todo el pueblo sin ser visto.

Tenía una vista perfecta de la casa de don Matías, con sus jardines regados y sus corrales llenos de animales gordos, mientras el resto de Parral se secaba como tierra sin lluvia. La víspera de la fiesta. Cuando el sol ya se estaba metiendo detrás de los cerros y las primeras estrellas empezaban a asomarse en el cielo, Villa bajó del cerro y caminó hasta la casa de doña Luz.

Era una casita humilde de adobe y teja que se había ido deteriorando desde la muerte de don Aurelio. Las paredes tenían grietas, el techo perdía algunas tejas cuando llovía fuerte y la puerta principal necesitaba una mano de pintura desde hacía años. Villa tocó despacio para no asustar a los niños. Doña Luz abrió con cuidado porque ya había aprendido a desconfiar de las visitas nocturnas.

Al principio no lo reconoció porque Villa venía vestido como cualquier viajero, con ropa sencilla y sin los adornos que usaban otros jefes revolucionarios. Pero cuando él se quitó el sombrero y la luz de la vela le iluminó la cara, ella supo inmediatamente quién era. No porque lo hubiera visto antes, sino porque Francisco Villa tenía esa presencia que se siente antes de verse.

Era algo en los ojos, en la manera de pararse, en la forma de mirar directamente, sin agachar la vista. Era el porte de un hombre que ha visto mucho, ha sufrido bastante y ha decidido que no va a permitir que otros sufran si está en sus manos evitarlo. ¿Usted es doña Luz? Le preguntó con voz suave, casi tímida. Sí, señor.

¿En qué le puedo servir? Soy Francisco Villa y vengo por lo que le pasó con don Matías hace unas semanas. Doña Luz sintió que las piernas se le aflojaban. No sabía si alegrarse o asustarse, porque la presencia de Villa en su casa podía significar muchas cosas y no todas buenas, pero había algo en la manera como él la miraba, con respeto y sin lástima, que la tranquilizó un poco.

“Pase, por favor”, le dijo haciéndose a un lado. “Aunque no tengo mucho que ofrecerle, no necesito nada, señora. Solo quiero hablar con usted. Villa entró y se sentó en la única silla que había en la casa, una silla de madera que don Aurelio había hecho con sus propias manos. Los niños lo miraban desde el rincón donde estaban acurrucados con esa mezcla de miedo y curiosidad que tienen los pequeños cuando llega alguien importante.

“Doña Luz”, empezó Villa girando el sombrero entre las manos. He sabido lo que ese hombre le hizo en la plaza. También sé que no es la primera vez que don Matías humilla a la gente honesta de Parral. Ella asintió sin decir nada porque no sabía qué contestar. Había escuchado hablar de Villa, por supuesto. Unos decían que era un bandido sin ley, otros que era el salvador de los pobres.

Pero viéndolo ahí en su propia casa, le parecía simplemente un hombre cansado que cargaba muchas preocupaciones en los hombros. “Mañana por la noche”, continuó Villa, “d Matías va a dar una fiesta en su casa. Van a venir coroneles federales y comerciantes americanos a hacer negocios con la comida que les ha robado a ustedes. Yo voy a estar ahí y quiero que usted venga conmigo.

Yo, señor, preguntó doña Luz, asustada. ¿Para qué? Para que recupere su dignidad. Y para que el pueblo vea que cuando alguien abusa de los débiles, siempre hay quien ponga las cosas en su lugar. Doña Luz se quedó callada un rato largo, viendo las brasas que se morían en el pequeño fogón donde había calentado la comida de los niños.

Sabía que aceptar la propuesta de Villa podía traerle problemas, pero también sabía que rechazarla sería como aceptar para siempre que los poderosos podían hacer con ella lo que se les antojara. ¿Y mis hijos? Preguntó por fin. Los niños se quedan aquí. Esto no es asunto de criaturas. Ella asintió despacio como quien acepta cargar una cruz pesada pero necesaria.

¿A qué hora pasaré por usted cuando empiecen a tocar las guitarras en casa de don Matías? No traiga nada, solo véngase usted. Villa se levantó, se despidió de los niños con una sonrisa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia doña Luz y le dijo algo que ella nunca olvidaría.

Señora, mañana usted va a ver que el miedo se puede vencer y va a ver también que la justicia no siempre llega cuando uno la espera, pero cuando llega llega completa. La noche del sábado llegó con viento fresco y cielo estrellado en la casa de don Matías. Las luces brillaban como en día de fiesta mayor. Habían puesto farolitos de papel en todo el jardín.

Las ventanas estaban abiertas de par en par y se escuchaba música de guitarras y mandolinas desde tres cuadras de distancia. El aire olía a carne asada, a tortillas recién hechas y a ese perfume caro que usan los ricos para disimular el olor de sus conciencias sucias. Los invitados habían empezado a llegar desde las 8 de la noche.

Primero llegaron los coroneles federales con sus uniformes llenos de condecoraciones y sus espadas que brillaban al reflejar la luz de los faroles. Después llegaron los comerciantes americanos, hombres gordos y rojos que hablaban inglés con acento de Texas y que veían todo con ojos de tazador. Por último llegaron los hombres importantes de Parral, el juez, el presidente municipal, el dueño de la ferretería más grande y varios rancheros que querían quedar bien con don Matías.

Adentro de la casa las mesas estaban puestas como para boda de ricos, manteles bordados, platos de porcelana que habían venido de Europa, copas de cristal que sonaban como campanitas cuando las chocaban para hacer brindis y cubiertos de plata que pesaban como pistolas. En el centro de cada mesa había candelabros con velas de cera pura, no de cebo como las que usaba la gente del pueblo. La comida era abundante como la que se sirve en el cielo.

Mole poblano con guajolote, cabrito en salsa verde, chiles rellenos de picadillo, arroz rojo con verduras, frijoles de la olla con epazote y tortillas de harina tan suaves que parecían hechas de nube. También había dulces de leche, buñuelos con miel y ponche de frutas con suficiente alcohol para alegrar hasta los muertos.

Don Matías andaba de mesa en mesa contando chistes y presumiendo sus riquezas. Llevaba puesto su mejor traje de Casimir inglés color gris perla con chaleco bordado en hilo de oro y una cadena de reloj que atravesaba la panza como ecuador brillante. La bengala de plata descansaba contra la pared, cerca de su lugar en la mesa principal, donde podía verla todo el tiempo como quien cuida un tesoro.

Los invitados reían sus chistes aunque no fueran chistosos, aplaudían sus comentarios aunque fueran tontos y le hacían caravanas aunque los despreciara por dentro. Porque así funcionan las fiestas de los poderosos. Todos fingen que se la pasan muy bien mientras calculan qué pueden sacar de la situación.

Don Matías estaba contando la historia de cómo había educado a una viuda impertinente que había tenido la osadía de pedirle limosna cuando la puerta principal se abrió sin hacer ruido. Nadie oyó pasos. Nadie escuchó cascos de caballo. Nadie sintió nada fuera de lo común. Simplemente de un momento a otro, Francisco Villa estaba parado en el marco de la puerta. Venía vestido con su ropa de siempre, pantalón de manta, camisa blanca, chaleco de cuero y el sombrero que lo hacía ver más alto de lo que era.

No traía armas a la vista, pero todos sabían que un hombre como Villa nunca andaba desarmado. Tenía polvo del camino en la ropa y cansancio en los ojos, pero su presencia llenó la sala como humo de leña verde. La música se detuvo de golpe. Las conversaciones se cortaron como con machete.

Hasta los que estaban masticando dejaron de hacerlo como si les hubiera crecido piedra en la boca. El silencio que se hizo fue de esos que pesan, que se sienten en el pecho como losa de panteón. Don Matías, que estaba de espaldas contando su historia, tardó unos segundos en darse cuenta de que algo había cambiado. Cuando se volvió y vio a Villa parado en la puerta, la sonrisa se le congeló en la cara como agua en vasija de barro.

El color se le fue del rostro y por un momento pareció que se iba a desmayar ahí mismo frente a todos sus invitados. Villa no se movió del marco de la puerta, solo se quedó ahí viendo la mesa llena de comida, los candelabros encendidos, las caras asustadas de los invitados y la figura temblorosa de don Matías.

Su mirada recorrió lentamente toda la sala como quien está haciendo inventario de lo que encuentra. Buenas noches”, dijo con voz tranquila, como si fuera un invitado más que había llegado un poco tarde. Nadie le contestó. Los coroneles federales pusieron la mano en las pistolas, pero no se atrevieron a sacarlas.

Los comerciantes americanos se empezaron a parar de sus sillas buscando hacia dónde correr. Los hombres de Parral miraban hacia el suelo como si hubieran encontrado algo muy interesante en las losetas del piso. En ese momento aparecieron los dorados. No entraron corriendo ni gritando órdenes, simplemente se materializaron en los lugares estratégicos.

Dos en la puerta principal, dos más en la puerta trasera, otro par junto a las ventanas que daban al jardín. Se movieron como sombras, sin hacer ruido, pero su presencia se sintió como cambio de clima antes de la tormenta. Villa siguió sin moverse de donde estaba. tenía esa manera de estar quieto, que era más impresionante que cualquier movimiento brusco.

Era como un felino grande que se toma su tiempo para decidir qué va a hacer con la presa. Don Matías, dijo por fin y su voz atravesó el silencio como cuchillo en manteca. Me da mucho gusto encontrarlo en casa y con tan distinguidos invitados. El político trató de sonreír, pero la sonrisa le salió torcida como cicatriz malcurada.

General Villa, qué sorpresa tan tan inesperada. Si hubiera sabido que nos iba a honrar con su presencia, habríamos preparado. No se preocupe, lo interrumpió Villa. No vengo a comer. Vengo a que usted me explique algunas cosas. Don Matías tragó saliva con dificultad, como si se hubiera comido un sapo entero.

¿Qué qué cosas, mi general? Villa caminó despacio hacia el centro de la sala. Sus pasos resonaban en las losetas como tambores lejanos. Se detuvo junto a la mesa principal, donde estaban los platos más finos y la comida más abundante, y pasó la mano por la superficie del mantel, como quien acaricia terciopelo. “Bonita mesa”, comentó.

“Mucha comida, muy sabrosa por lo que veo.” Nadie se atrevió a contestar. Me pregunto, continuó Villa tomando una tortilla de harina y partiéndola por la mitad. ¿De dónde habrá salido tanto maíz para hacer estas tortillas cuando el pueblo de Parral se está muriendo de hambre? Don Matías empezó a sudar, aunque la noche estaba fresca.

Mi general, yo compro todo mi maíz legalmente con comerciantes de Durango. Que Durango lo interrumpió Villa otra vez. Qué curioso, porque tengo entendido que los únicos sacos de maíz que han llegado a Parral en los últimos 6 meses eran donación del gobierno para las familias pobres. Y también tengo entendido que muchos de esos sacos nunca llegaron a sus destinatarios. El silencio se volvió aún más pesado.

Los invitados empezaron a intercambiar miradas nerviosas, como si estuvieran calculando qué tan rápido podrían salir corriendo si fuera necesario. Villa dejó los pedazos de tortilla sobre la mesa y se dirigió hacia la pared donde estaba recargada la bengala de plata. La tomó con cuidado, como quien maneja un objeto delicado, y la examinó contra la luz de las velas.

Bonita bengala, dijo, debe haber costado bastante dinero. Fue fue un regalo de mi padre, murmuró don Matías. Su padre debe haber sido un hombre muy generoso”, comentó Villa pasando los dedos por el mango de plata. Porque tengo entendido que esta bengala se ha usado para cosas muy interesantes.

Últimamente don Matías estaba sudando tanto que las gotas le rodaban por la frente hasta los ojos. No sé a qué se refiere, mi general. No, déjeme refrescarle la memoria. Villa se dirigió hacia la puerta principal, siempre cargando la bengala de plata. Los dorados que estaban ahí se apartaron respetuosamente para dejarlo pasar.

Desde afuera se escucharon pasos lentos que se acercaban y luego apareció doña Luz. Venía vestida con su mismo luto de siempre, pero se había arreglado el cabello y se había lavado la cara con agua fría. traía su rosario en una mano y la cabeza en alto como mujer que ya no tiene nada que perder y por eso no le tiene miedo a nada.

Al verla entrar, varios invitados la reconocieron, porque en pueblos pequeños todos conocen las desgracias de todos. Villa la acompañó hasta el centro de la sala, junto a la mesa principal, exactamente donde estaba parado don Matías. El político retrocedió dos pasos, como si doña Luz fuera víbora venenosa, pero no pudo retroceder más porque detrás de él estaba la pared. “Señores, dijo Villa dirigiéndose a todos los presentes.

Les presento a doña Luz, viuda del minero don Aurelio, madre de dos criaturas y mujer trabajadora que nunca le ha hecho mal a nadie.” Los invitados la miraron sin saber qué hacer. Algunos por pena, otros por curiosidad y los más cobardes fingiendo que no la veían. Doña Luz, continuó Villa, reconoce usted esta bengala.

Ella la miró y asintió despacio. Sí, señor. Es la misma que me pegó don Matías hace tres semanas cuando le pedí un pedazo de pan para mis hijos. Un murmullo recorrió la sala como viento entre las hojas. Algunos invitados se removieron incómodos en sus sillas, otros intercambiaron miradas de preocupación y unos cuantos empezaron a planear discretamente cómo salir de ahí lo más pronto posible.

Villa levantó la bengala para que todos la vieran bien. ¿Escucharon eso, señores? Esta bengala que debe valer más de lo que una familia pobre gana en un año, se usó para golpear a una mujer que solo pedía comida para sus hijos hambrientos. Don Matías quiso hablar, pero Villa no se lo permitió.

Doña Luz, cuénteles a estos señores qué fue lo que pasó exactamente. Ella se irguió un poco más, respiró hondo y empezó a contar con voz clara. Yo fui a pedirle a don Matías un poco de comida para mis niños, que no habían comido desde el día anterior. Le dije que se la pagaría en cuanto pudiera, que le juraba por la Virgen de Guadalupe que era buena para cumplir.

Él me dijo que la miseria no se resuelve con esmolas, que se resuelve con trabajo. Le expliqué que sí trabajaba, pero que no había chamba para todos. Entonces él me pegó con su bengala aquí en la espalda delante de toda la gente que estaba en la plaza. Me dijo que me fuera y que me llevara a mis esquincles porque le ponían nervioso con tanto llanto.

Mientras hablaba, doña Luz mantenía los ojos fijos en don Matías, que se veía cada vez más pequeño y miserable. Los invitados escuchaban en silencio, algunos con cara de vergüenza, otros con expresión de incomodidad. ¿Es cierta esa historia, don Matías?, preguntó Villa. El político tartamudió algo incomprensible. No lo escuchamos bien. Hable más fuerte.

Yo yo no recuerdo exactamente. No recuerda. Villa se acercó un paso más. No recuerda haberle pegado a esta señora con su bengala de plata. Tal vez hubo un malentendido. Un malentendido. Villa se volvió hacia los invitados. Señores, ¿cuántos de ustedes han visto a don Matías pegar con su bengala a gente que le pide ayuda? Nadie contestó inmediatamente, pero Villa esperó.

El silencio se alargó hasta que se volvió insoportable y entonces alguien murmuró desde el fondo de la sala muchas veces. ¿Cómo dice? No lo oímos bien. Muchas veces, repitió la voz un poco más fuerte, muchas veces, ¿qué? Muchas veces lo hemos visto pegarle a la gente pobre que le pide ayuda.

Otro invitado se animó a hablar y también lo hemos visto quedarse con la comida que era para las familias necesitadas. Un tercero añadió, “Y cobrar cuotas a los comerciantes honestos”. En pocos minutos toda la sala estaba murmurando lo mismo. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Era como si la presencia de Villa hubiera roto un dique que durante años había contenido la verdad.

Y ahora las palabras salían como agua represada que por fin encuentra su cause. Villa escuchó todo sin interrumpir. Cuando los murmullos se fueron calmando, tomó la bengala de plata con ambas manos y se la ofreció a doña Luz. Señora, esta bengala le pertenece más a usted que a él. Tómela.

Ella excitó un momento, viendo la bengala como si fuera una serpiente que podría morderla. Pero luego extendió la mano y la tomó. Era más pesada de lo que había imaginado y estaba fría como hielo de invierno. Ahora, dijo Villa, quiero que todos ustedes vean algo. Se dirigió hacia don Matías, que estaba temblando como hoja en vendaval. Don Matías, póngase de rodillas.

¿Qué? Que se ponga de rodillas delante de doña Luz y de todos sus invitados. Pero, pero no puede pedirme que no se lo estoy pidiendo, se lo estoy ordenando. La voz de Villa no se había alzado ni un tono, pero tenía esa firmeza que no admite discusión. Don Matías miró alrededor buscando apoyo en los rostros de sus invitados, pero todos desviaron la mirada.

Los coroneles federales habían puesto las manos muy lejos de sus pistolas. Los comerciantes americanos estudiaban las figuras del mantel como si fueran mapas del tesoro y los hombres de Parral parecían haberse vuelto súbitamente sordos. De rodillas, repitió Villa, don Matías, con las piernas temblorosas y la cara roja de humillación, se fue doblando despacio hasta quedar hincado frente a doña Luz.

El hombre que una hora antes se paseaba como rey entre sus invitados, ahora estaba en el suelo como mendigo. “Pídale perdón”, ordenó Villa. “Perdón.” “Perdón, doña Luz”, murmuró el político. “Más fuerte, que lo escuchen todos. Perdón, doña Luz!”, gritó don Matías con voz quebrada. “Ahora dígale, ¿por qué le pide perdón?” “Por por haberle pegado con la bengala. ¿Y por qué más? por por no haberle dado comida para sus hijos.

¿Y por qué más? Don Matías empezó a sollyozar. Las lágrimas le rodaron por las mejillas hasta caer al suelo de los setas y su cuerpo se sacudía como si tuviera calentura. Por haber robado la comida de los pobres, por haber abusado de mi poder, por haber sido cruel con la gente que necesitaba ayuda. Villa se volvió hacia los invitados.

¿Oyeron eso, señores? Don Matías acaba de confesar sus crímenes delante de todos ustedes. Ahora van a ver qué pasa cuando alguien roba la comida de los pobres. Hizo una seña a los dorados que salieron de la casa y regresaron a los pocos minutos cargando sacos de harina, maíz, frijol y sal.

Los fueron apilando en medio de la sala, entre las mesas elegantes y los candelabros de plata, hasta que el montón llegó casi al techo. Todo esto, anunció Villa, estaba guardado en las bodegas de don Matías, mientras las familias de Parral se morían de hambre. Desde mañana va a ser repartido entre quienes realmente lo necesitan.

Luego se dirigió al político que seguía hincado en el suelo. Don Matías, usted va a ayudar a cargar estos sacos hasta la plaza y usted mismo va a entregarlos uno por uno a cada familia pobre de Parral, sin ayuda de nadie, con sus propias manos. Pero, pero son muchos sacos. Yo no puedo. Claro que puede. Si tuvo fuerza para robarlos, tiene fuerza para devolverlos.

Milla tomó uno de los sacos más pesados y se lo puso en los hombros a don Matías, que se tambaleó, pero no se cayó. Cárgelo hasta la plaza. Nosotros lo seguimos. La procesión que salió de la casa de don Matías esa noche fue algo que nadie en Parral había visto jamás.

Adelante iba el político cargando el saco de maíz como cruz de penitente con el traje de Casimir sucio y las lágrimas secándose en la cara. Detrás iban Villa y Doña Luz, seguidos por los dorados que cargaban los demás sacos, y al final toda la concurrencia del banquete, que no se atrevía a irse, pero tampoco sabía bien qué hacer. En la plaza se había juntado ya mucha gente, porque las noticias vuelan rápido en pueblos pequeños y todos querían ver qué estaba pasando.

Había mujeres con rebozo, hombres con sombrero de petate, niños descalzos, ancianos que se apoyaban en bastones hechos de rama de mezquite. Todos en silencio, como quien presencia un milagro. Villa se subió a la fuente seca que estaba en el centro de la plaza y levantó la voz para que todos lo escucharan. Gente de Parral, durante años este hombre les ha robado la comida que era para ustedes.

Durante años ha usado su poder para humillar a los pobres y enriquecerse con el hambre ajena. Esta noche va a devolver lo que les pertenece y lo va a hacer con sus propias manos para que aprendan todos los abusivos, que siempre hay quien ponga las cosas en su lugar. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud.

Algunas mujeres empezaron a llorar de emoción. Algunos hombres se quitaron el sombrero como en misa, y los niños miraban todo con ojos muy abiertos. Don Matías, temblando de frío y de vergüenza, empezó a repartir los sacos. El primero se lo dio a una mujer muy vieja que apenas se tenía en pie. El segundo a un hombre que tenía cinco hijos y ningún trabajo.

El tercero, a una muchacha que cuidaba sola a sus hermanos menores porque sus padres habían muerto en la guerra. Con cada saco que entregaba, don Matías se veía más pequeño y más quebrado. La gente lo miraba sin rencor, pero también sin lástima. Era como si estuvieran viendo el final natural de una historia que había comenzado mucho tiempo atrás. Cuando llegó el turno de doña Luz, don Matías se le acercó cargando un saco de harina más grande que los otros.

Ella lo miró a los ojos, tomó el saco sin decir palabra y se alejó sin voltear atrás. No había triunfo en su cara, tampoco venganza, solo la satisfacción quieta de quien ha visto que la justicia puede llegar, aunque tarde. El reparto duró toda la noche. Cuando el sol empezó a asomarse por detrás de los cerros, don Matías estaba tirado en el suelo de la plaza con el traje hecho girones y las manos llenas de ampollas.

Algunos niños se le acercaron y le dieron agua, no porque le tuvieran lástima, sino porque así los habían enseñado sus madres, que al caído no se le patea, se le ayuda a levantarse. Villa, que había permanecido toda la noche vigilando que las cosas se hicieran bien, se acercó al político una última vez.

Don Matías, le dijo, “Espero que haya aprendido algo esta noche.” El hombre lo miró desde el suelo con ojos donde ya no había orgullo ni soberbia, solo cansancio. “Sí, señor, creo que sí. El poder no se hizo para abusar de los débiles,”, continuó Villa. “Se hizo para protegerlos.

Si vuelvo a saber que usted o cualquier otro está robando la comida de los pobres, no va a haber segunda oportunidad.” ¿Me entiende? Sí, señor, lo entiendo. Villa asintió, se dirigió hacia su caballo y montó sin prisa. Los dorados hicieron lo mismo y en pocos minutos toda la partida estaba lista para partir. Antes de irse, Villa buscó con la mirada a doña Luz entre la gente. “Señora, le gritó desde el caballo, ya no deje que nadie la humille. Usted vale lo mismo que cualquier rico y sus hijos también.

Ella levantó la mano para despedirse y por primera vez en mucho tiempo sonrió. La cabalgata se alejó por el camino del norte, levantando polvo dorado en el aire de la mañana. El pueblo se fue dispersando poco a poco, cada familia cargando su saco de grano como tesoro recuperado.

Don Matías se quedó solo en la plaza, sentado junto a la fuente seca, viendo como la vida normal de Parral comenzaba otra vez a su alrededor. Pero ya no era el mismo hombre. Algo se había roto en él durante esa noche, algo que no se podía componer con dinero ni con poder. Había aprendido lo que se siente cuando te quitan la dignidad delante de todos.

Y había aprendido también que hay cosas que duelen más que los golpes. En los días que siguieron, don Matías trató de volver a sus costumbres de antes. Se puso sus trajes elegantes, tomó otra bengala de plata que tenía guardada y quiso caminar por la plaza como si nada hubiera pasado. Pero la gente lo miraba diferente, ya no con miedo, sino con esa mirada que se les pone a los hombres cuando han visto a alguien caer muy hondo y saben que puede volver a pasar.

Los soldados federales, que antes lo cuidaban, pidieron traslado a otro pueblo. Los comerciantes americanos nunca volvieron a hacer negocios con él. Los coroneles dejaron de visitarlo y poco a poco fue perdiendo todos los contactos que tenía con gente importante. Se quedó solo con su casa grande y sus jardines regados, pero sin el respeto que antes tenía por el miedo.

Doña Luz, por su parte, siguió viviendo en su casita de adobe, pero ya no tuvo que lavar ropa ajena ni cortar quelites en el monte para sobrevivir. La gente del pueblo la respetaba por haber tenido valor para enfrentar a don Matías y siempre había quien le ofrecía trabajo o le llevaba algo de comer para los niños.

Toñito y Carmen crecieron oyendo la historia de cómo su madre había recuperado la dignidad con ayuda de Villa. Aprendieron que no hay que agachar la cabeza ante los abusivos, pero también que la venganza no sirve de nada si no viene acompañada de justicia. En Parral, desde aquel día, cuando alguien levanta el pan en la hora de la oración, siempre se oye a alguien recordar. Con Villa, quien humillaba al pobre, acabó suplicando clemencia.

Y la historia se cuenta una vez más, con el mismo respeto con que se cuentan las historias que no deben olvidarse nunca, porque hay cosas que pasan una sola vez en la vida de un pueblo, pero que marcan para siempre la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y la noche en que Francisco Villa le devolvió la dignidad a doña Luz en la plaza de Parral, fue una de esas cosas que quedan grabadas en el corazón como cicatriz que no duele, pero que recuerda, dicen los viejos que Villa nunca volvió a Parral después de esa noche. Pero también dicen

que no hizo falta, porque el mensaje había quedado claro como agua de manantial, que mientras hubiera hombres como él en el mundo, los poderosos no podrían dormir tranquilos, sabiendo que estaban robando el pan de los pobres. Y esa quizás fue la justicia más grande de todas.

No solo castigar al que había hecho el mal, sino enseñarle a todo el mundo que el mal no queda sin castigo, aunque a veces tarde en llegar. La historia termina ahí, pero el recuerdo sigue vivo en cada familia de Parral que aprendió esa noche que la dignidad no se compra ni se vende, se defiende y que siempre, siempre hay alguien dispuesto a defenderla cuando hace falta.

Así fue como Villa hizo justicia en Parral. Y así es como se cuenta la historia cuando las noches se alargan y el fuego crepita entre las brasas. Y alguien pregunta, ¿qué se siente cuando un hombre justo decide que ya es hora de poner las cosas en su lugar? Yeah.

News

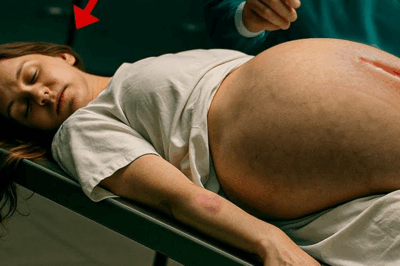

Durante AUTOPSIA de EMBARAZADA, Médico oye LLANTO de BEBÉ y nota 1 detalle que lo deja PARALIZADO!

Durante la autopsia de una mujer embarazada que falleció misteriosamente, el médico forense empieza a oír el llanto de…

La despidieron por salvar a una niña pobre… pero todo cambió cuando descubrieron que su papá era

En la entrada del hospital, tirada en el suelo, estaba una niña. Era muy delgadita y con la ropa…

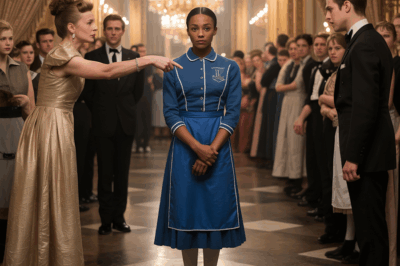

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de baile.

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de…

El Convento que Silenciaba Señoritas: Secreto de Querétaro 1936

El inspector Teodoro Villanueva nunca olvidaría el momento en que levantó aquella tela bordada de entre los dedos rígidos…

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial.

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial. Ella estaba embarazada. Él tenía…

Su ESPOSO LA EMPUJÓ AL MAR POR SU AMANTE… Tres años después, ella regresa para vengarse…

Casi estaba de pie frente a su tocador, mirando su reflejo mientras se arreglaba. Se cumplían 5 años desde que…

End of content

No more pages to load