En las sombras polvorientas de un pueblo olvidado del desierto, donde el viento cargaba susurros de tristeza a través de cercas rotas y techos oxidados, una niña llamada Elisa se encontraba descalza sobre el porche agrietado de una casa desvencijada, sus pequeñas manos aferradas a los bordes de su vestido descolorido, mientras su padre, un hombre cuyo cuerpo alguna vez fuerte ahora se doblaba bajo el peso del alcohol y la desilusión, tambaleaba a través de la puerta con una botella en la mano y rabia en los ojos.

arrastrada, pero lo bastante cortante, como para desgarrar el aire nocturno cuando gritó, “Está sorda! Llévatela! A nadie en particular, como si arrojara una niña como un trapo inútil, pudiera ahogar el ruido de sus fracasos. Y en ese instante, los vecinos, que tantas veces habían desviado la mirada de las luchas de aquella familia, espiaron por las cortinas con compasión y miedo brillando en sus ojos.

Pero ninguno se atrevió a intervenir, ninguno, excepto la figura imponente que se mantenía en silencio apoyada en la cerca, un hombre al que el pueblo solo conocía por susurros, al que llamaban el gigante. Apache, no por crueldad, sino por su tamaño, su fuerza y el misterio de su pasado. Y aunque sus anchos hombros y su rostro severo cargaban el peso de incontables historias, eran sus ojos profundos, serenos y antiguos.

los que hablaban de sabiduría y heridas sanadas únicamente a través de la compasión. Y cuando dio un paso hacia delante, la tierra pareció contener la respiración bajo sus mocacines. La voz del padre ebrio se elevó con veneno mientras señalaba a la niña temblorosa, insistiendo en que estaba rota, incapaz de escuchar el mundo.

Pero el apache no miró al padre, miró a Elisa inclinándose suavemente para que su inmensa presencia no la asustara y con una voz tan suave que parecía fundirse, con el viento susurró palabras más poderosas que cualquier grito. Sé que puedes oír y en ese instante, aunque sus labios temblaban y las lágrimas inundaban sus grandes ojos, Elisa se paralizó porque nadie jamás le había hablado así.

Nadie jamás había creído que ella era más que su silencio. Y aunque su padre bufó y maldijo perdiéndose en las sombras de la casa, el corazón de Elisa latía con fuerza mientras miraba a la Pache, preguntándose cómo podía saber lo que había escondido tan cuidadosamente. que aunque sus oídos habían sido llamados sordos, aunque el mundo pensaba que vivía en silencio, ella podía sentir vibraciones, percibir ritmos, atrapar fragmentos de sonido como hilos frágiles flotando en el aire.

Y había aprendido a entender de maneras que nadie imaginaba, pero el miedo a ser llamada mentirosa o la había obligado a guardar su secreto muy adentro. Y ahora aquí estaba este hombre gigante, un extraño, diciéndole que lo sabía y algo dentro de ella se quebró. Muros. frágiles colapsando mientras un soyoso escapaba de su garganta, un sonido tan pequeño, pero tan poderoso que los ojos de la Pache se suavizaron aún más y él extendió una mano no para reclamarla ni mandarla, sino para ofrecerla palma abierta, firme, paciente, como si

dijera: “La decisión es tuya, niña.” Y aunque sus piernas temblaban, Elisa dio un paso adelante, colocando su diminuta mano en la suya, sintiendo un calor y una seguridad que nunca había conocido. Y juntos se alejaron del porche mientras el padre ebrio murmuraba tras ellos, su voz desvaneciéndose en la insignificancia, y el cielo nocturno se abría sobre ellos, lleno de estrellas que parecían brillar un poco más para la niña que por fin había sido vista.

Y sin embargo, la historia no terminaba allí, pues el camino adelante era largo y lleno de pruebas. Pero con el apache a su lado, Elisa descubrió una fuerza que nunca imaginó tener. Él le enseñó a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, a sentir la tierra bajo sus pies, a percibir el lenguaje del viento, los susurros de los árboles, el trueno de los cascos sobre la llanura.

Y poco a poco comenzó a hablar, no perfectamente, no siempre con claridad, pero con valentía. cada palabra como una flor frágil empujando a través de la tierra dura, y el apache escuchaba con paciencia, asintiendo, animando, sin llamarla jamás rota, sin dudar nunca de su espíritu y con el paso de las estaciones, otros comenzaron a notarlo también.

Como esa niña que alguna vez vivió escondida en las sombras empezaba a brillar, su risa como un rayo de sol, su resiliencia, inspirando a quienes hacía mucho, habían perdido la esperanza. Y pronto los vecinos que antes murmuraban con lástima empezaron a reunirse a su alrededor, atraídos por la valentía de una niña y la fuerza tranquila de un hombre que creyó en ella.

Y con el tiempo la historia de Elisa se extendió más allá de aquel pueblo polvoriento, viajando por valles y ríos. Una historia de como la bondad puede reparar lo que la crueldad intenta destruir, de como la fe puede despertar dones ocultos y de como incluso en los rincones más oscuros de la desesperación, un solo susurro, suave, firme, lleno de fe, puede cambiar el rumbo de una vida.

Y mientras Elisa crecía, nunca olvidó la noche en que su padre intentó desecharla y un extraño se arrodilló y le dijo la verdad que tanto había anhelado escuchar. Y aunque el dolor del abandono dejó cicatrices, también le dio la fuerza de elegir el amor sobre el rencor, de perdonar al hombre roto que no pudo amarla como debía, y de caminar con valentía hacia el mundo, con la certeza de que no estaba definida por el silencio, sino por la sinfonía de resiliencia, que ardía en su alma.

Y así su viaje se convirtió en un testimonio para todos los que lo escuchaban, un recordatorio de que el corazón humano, por herido que esté, tiene el poder de sanar y de que la compasión ofrecida en el momento justo puede transformar la desesperación en destino, dejando tras de sí un mensaje para todos nosotros.

que a veces las voces más silenciosas cargan las verdades más fuertes y a veces los susurros más suaves resuenan a través de generaciones recordándonos ver, creer y amar.

News

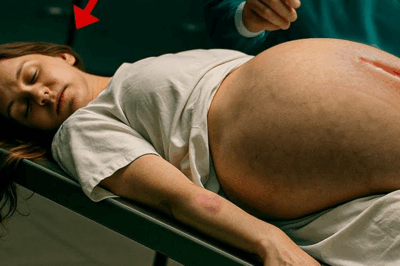

Durante AUTOPSIA de EMBARAZADA, Médico oye LLANTO de BEBÉ y nota 1 detalle que lo deja PARALIZADO!

Durante la autopsia de una mujer embarazada que falleció misteriosamente, el médico forense empieza a oír el llanto de…

La despidieron por salvar a una niña pobre… pero todo cambió cuando descubrieron que su papá era

En la entrada del hospital, tirada en el suelo, estaba una niña. Era muy delgadita y con la ropa…

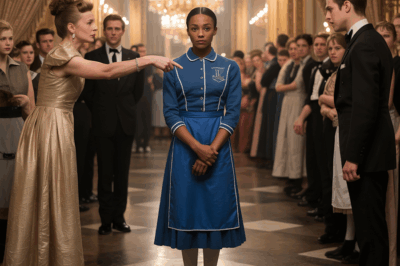

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de baile.

“SI BAILAS ESTE VALS, TE CASAS CON MI HIJO…” El millonario se burló, pero la criada negra era campeona de…

El Convento que Silenciaba Señoritas: Secreto de Querétaro 1936

El inspector Teodoro Villanueva nunca olvidaría el momento en que levantó aquella tela bordada de entre los dedos rígidos…

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial.

Marzo de 1994. Una pareja desaparece en el desierto de México durante un viaje especial. Ella estaba embarazada. Él tenía…

Su ESPOSO LA EMPUJÓ AL MAR POR SU AMANTE… Tres años después, ella regresa para vengarse…

Casi estaba de pie frente a su tocador, mirando su reflejo mientras se arreglaba. Se cumplían 5 años desde que…

End of content

No more pages to load