El hombre solitario de la montaña encontró a una mujer rubia colgando del techo con un letrero en letras quemadas en la puerta que decía amante apacheomin. En lo alto de las escarpadas montañas del oeste, a finales de una mañana de verano de 1878, Roberto Beun, un es soldado de la guerra civil,

vivía en soledad exiliada, reuyendo el mundo al que una vez había servido.

Su esposa y su hijo habían perecido tiempo atrás en un fuego cruzado y él cargaba con su recuerdo como un fantasma que moldeaba cada silenciosa respiración que tomaba. Había buscado refugio en esta abandonada estación militar convertida en cabaña, escondida entre pinos y granito, para escapar tanto

de la gente como del remordimiento.

En un amanecer frío, Roberto despertó ante una silueta extraña recortada contra la línea del techo de la cabaña, rígida en la pálida luz matinal. Salió con las agujas de pino crujiendo bajo sus botas entumecidas y la vio una mujer rubia colgando inmóvil desde la viga del caballete con los pies

suspendidos, el cabello rozando las letras quemadas sobre la puerta justo debajo.

Amante apache, el estómago se le encogió, se acercó con el corazón golpeando fuerte, el cielo aún a medio oscurecer detrás de él. El olor a madera carbonizada le picó la nariz, crudo y acusador. Llevó la mano a su abrigo para sacar la pistola, solo para darse cuenta de que instintivamente no tenía

voluntad de disparar.

Matar ya no era lo que menos tenía. No aquí, no ahora. Cuando se inclinó más hacia la mujer, vio que su pecho subía y bajaba lento e irregular. No estaba muerta, pero le faltaba poco. Su piel era pálida, las mejillas manchadas de tierra y sangre seca, los ojos fuertemente cerrados. Su respiración

era débil, pero inconfundiblemente viva.

Roberto parpadeó con la incredulidad agitándole por dentro. se acomodó bajo sus brazos y la levantó, sintiendo su peso rendirse a su fuerza, frágil como un pájaro. La cargó sobre su hombro con cuidado deliberado, ignorando el dolor en músculos poco habituados a la ternura. Mientras descendía por la

pendiente detrás de la cabaña, el mundo pareció cambiar.

El bosque contuvo el aliento, pero luego el silencio se rompió con el seco estallido de disparos, resonando en ráfagas que sacudían los pinos. lejanos, urgentes, amenazantes. Alguien sabía que ella no estaba muerta. Alguien la había visto, quizá la había estado cazando. Roberto afianzó su agarre

sobre la mujer inconsciente, sintiendo su pulso latir débilmente contra su espalda. No se detuvo.

Corrió las botas resbalando sobre piedras sueltas, las ramas arañando su abrigo hacia el cobertizo improvisado que tenía junto a un arroyo oculto. La seguridad estaba a unos pocos y lentos minutos de distancia, pero en ese lapso cada paso parecía ser salvación o sangre acechando. Cuando alcanzó el

borde del claro, con los pinos desgreñados detrás y su rústico refugio delante, se atrevió a esperar que nadie más los hubiera seguido. La depositó con cuidado, acostándola sobre una cama de pieles y mantas que guardaba para emergencias.

Su cabello, enmarañado y dorado, se derramaba sobre las pieles como luz de sol atrapada en tela. Se arrodilló y le levantó el mentón. Las pestañas de ella temblaron. Respiró más hondo, un único y tembloroso suspiro. Roberto exhaló sin haberse dado cuenta de que estaba conteniendo el aire. En la

quietud, el único sonido era la respiración entrecortada de ella y el lejano eco del miedo más allá de los árboles.

Se quedó arrodillado a la luz de la mañana, escuchando su respiración como si fuera un secreto que solo a él le estaba permitido oír. Aún no podía pensar en lo que vendría después, ni en quién había hecho esto o por qué. Solo sabía que ella estaba viva y que no permitiría que muriera allí. No por

madera, ni por fuego, ni por venganza. Afuera, el bosque parecía latir con nueva vida.

Los pinos susurraban arriba y los disparos lejanos se habían silenciado. Por ahora Roberto escuchaba el corazón golpeando mientras esperaba a que ella abriera los ojos. ardió en fiebre durante el primer día y el siguiente. Roberto hizo lo que pudo, limpió sus heridas, le bañó la cabeza con agua

fresca sacada del manantial detrás de la cabaña, le vendó las extremidades con lienzos arrancados de camisas viejas.

Solo se movió una vez susurrando un nombre como cuerda rota repitiéndose al viento. Buru Hambur. Aquel nombre atormentó el silencio. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo, despertó presa del pánico. Sus brazos se agitaron. Su respiración se volvió aguda. Gritó y llevó las manos a su cuello,

intentando apartar algo invisible. Aléjate, suéltame.

Me moriré antes de que me lleves de vuelta. Roberto se movió rápido, le sujetó las muñecas, no con rudeza, sino con firmeza. Ella luchó con fuerza, los dientes apretados, las piernas dando patadas salvajes. “¿Estás a salvo, ya no estás allí?”, dijo el hombre con calma. Ella no le creyó. Sus ojos se

movían de un lado a otro, llenos de terror.

Entonces ella se lanzó hacia la chimenea, buscando el cuchillo que él usaba para partir la leña. Él la sujetó por la cintura y la trajó con fuerza contra sí. No dijo con voz baja. No así no. Cuando has llegado tan lejos. El cuerpo de ella tembló. Su respiración se quebró. Por un momento se dejó caer

en sus brazos como alguien que ha corrido demasiado y descubre que aún queda más camino por recorrer.

El aflojó su agarre. Ella giró lentamente con la voz esquebrajada y cautelosa. ¿Quién eres, Roberto? Respondió él. Veo un Este es mi lugar o lo que queda de él. ¿Tú me encontraste? Él asintió. Los ojos de ella bajaron. Se sentó en el suelo con las piernas dobladas bajo sí, los brazos cruzados sobre

el pecho como una niña intentando mantenerse entera.

Luego, tras un largo silencio, susurró, “Mi nombre es Anette.” Anette Crawley. Roberto se quedó inmóvil. “Crauly”, repitió. El nombre le golpeó como un disparo de mosquete en el pecho. No lo había oído en años, pero una vez había estado escrito en las órdenes que enviaron mercenarios a las tierras

apaches.

Órdenes firmadas por Nathaniel Krauli, varón de plantaciones, señor ganadero y autoproclamado purificador de fronteras. Él continuó Anet sin percatarse del cambio en la mirada de Roberto. Es mi padre, dijo con frialdad. o lo era. Roberto no dijo nada. Me escapé hace años después de que me golpeara

por última vez. Su voz se tensó. No solo huí. Seguía a alguien. Él me salvó cuando estaba desangrándome en el arroyo detrás de nuestras tierras.

Dijo que yo no era el enemigo. Dijo que nadie nace siéndolo. Lo amabas, dijo Roberto suavemente. Ella asintió. Vivimos en los cañones, lejos de todo. Aprendí su lengua, llevé las cuentas de su madre, dormí bajo las estrellas. Una lágrima le corrió por la mejilla. Vinieron por nosotros el invierno

pasado, hombres blancos, algunos que reconocí, otros pagados por mi padre.

Nos emboscaron. sacudió la cabeza como si negara el recuerdo pudiera matarlo. Toja murió protegiéndome. Lo vi caer. No grité. No pude. Te llevaron dijo Roberto. Ella levantó la manga. Los moretones habían desaparecido, pero las quemaduras no. Me llamaron bruja, amante de Apache. Dijeron que había

deshonrado mi sangre. Me ataron. Me arrastraron de pueblo en pueblo, luego me dejaron colgando.

Su voz se quebró para asegurarse de que ninguna otra muchacha intentara amar a alguien como el otra vez. Roberto la miró, la mandíbula tensa. El fuego sí seaba. Sus manos se habían cerrado en puños sin que él lo notara. Su historia removía algo viejo y amargo, recuerdos de hogueras encendidas

demasiado cerca del humo y la sangre, de niños gritando en lenguas que nadie se molestaba en entender.

Anette cayó en silencio con los ojos vencidos por el cansancio y la humillación. “Puedes odiarme”, susurró. “Todos los demás lo hacen.” Roberto se sentó junto a ella en el suelo mirando las llamas. Su voz fue apenas un sopro. No te odio. Ella se volvió lentamente hacia él. ¿Crees que traicioné a

los míos?, preguntó. No, dijo él. Creo que los que dicen eso nunca supieron cómo era el amor.

Ella parpadeó. El labio le tembló. Debería haber muerto con él. Roberto tomó el atizador, removió las brasas y susurró sin mirarla. No lo hiciste y eso no es traición, es supervivencia. Solo los cobardes temen a un alma lo bastante valiente como para amar más allá de una línea.

Anette bajó el rostro a las manos y por primera vez desde que su mundo ardió, lloró sinvergüenza. El fuego se consumió lentamente esa noche proyectando largas y temblorosas sombras contra las paredes de madera. Roberto se sentó afuera de la cabaña bajo la luz de la luna con una taza de ojalata

llena de café negro intacta entre las manos.

Sus ojos se perdían en el bosque, pero no veía árboles ni estrellas. Veía fuego. 15 años atrás, las llamas se habían alzado más alto que los techos del poblado. Los gritos habían sido más fuertes que los disparos de fusil. Roberto había estado al borde de un asentamiento apache en llamas, uno que

su unidad tenía órdenes de no dañar, pero no importó.

No a los hombres con antorchas, no a los borrachos de odio y sed de sangre. El poblado había sido aliado, compuesto sobre todo por mujeres y niños pacíficos, pero estaba demasiado cerca del rancho Crauly y los rumores de mestizaje fueron suficientes para traer el fuego. Había regresado una vez que

el polvo se asentó buscando sobrevivientes.

En cambio, encontró a su esposa desplomada en la orilla del río, alcanzada por un disparo perdido, y a su hija inerte junto a ella, atrapada en la masacre. Habían ido de visita llevando comida a una amiga partera. Lugar equivocado, día equivocado, tal vez color de piel equivocado. Nadie respondió

jamás. El hombre que dirigió aquella purga, que firmó el mapa y señaló los objetivos, había sido Cleayon Rick Radick, el mismo fanático que una vez declaró que los mestizos y los simpatizantes debían ser eliminados.

El mismo hombre cuyo odio no necesitaba justificación, solo una chispa y una excusa. Roberto había enterrado a su familia con sus propias manos. Luego había desaparecido en las montañas, jurando no volver a empuñar un arma, no ponerse nunca de lado de uno u otro, no volver jamás a ser parte de

ninguna guerra.

Hasta ahora. Dentro de la cabaña, Anette dormía intranquila. Se había acurrucado en un rincón lejano, envuelta en lana y silencio. Su fiebre había cedido, pero no las pesadillas. Aquella mañana había encontrado su viejo rifle bajo las tablas del suelo. Se lo llevó con gesto confuso y mirada fría. Es

tuyo.

Él asintió. Le falta el gatillo. Lo había quitado el día que enterró a su hija. Había dejado el metal enterrado junto a ella, un juramento que ninguna bala podría reescribir. “Ya no disparo”, dijo. Ella lo miró. Ni siquiera si vuelven por mí. Él no respondió. Ella no discutió.

Simplemente le entregó el rifle inútil y se alejó con los hombros cargados de todas las batallas que aún no estaba lista para pelear. Esa tarde, Roberto comenzó a reconstruir el viejo refugio más adentro del bosque, una cabaña de cazador medio en ruinas que había abandonado tiempo atrás. Arregló el

techo, limpió la maleza y reemplazó la puerta destrozada.

Puso mantas nuevas, reconstruyó el fogón con sus propias manos, no porque ella se lo pidiera, sino porque le daba espacio, porque le daba dignidad. Cuando ella lo encontró a la mañana siguiente, se quedó de pie en la entrada en silencio, observando la pequeña huerta que él había empezado.

Hileras de brotes de papa, ramitas de tomillo, cebollas silvestres. La curación no llegaría rápido, pero llegaría. ¿Hiciste esto para mí? Preguntó ella con los ojos abiertos y húmedos. Él asintió una vez. Nunca lo pedí. No tenías que hacerlo. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego entró

en la cabaña, se sentó al borde de la cama improvisada y miró la tierra afuera como si guardara los huesos de su pasado.

Él observó cómo le temblaban los hombros y entonces, lenta y en silencio, empezó a llorar. No eran los hoyosos desatados del duelo, sino la liberación callada y dolorosa de alguien que no se había permitido llorar desde que la muerte llamó por primera vez a su puerta. Roberto no habló, no se acercó

más, la dejó estar.

Porque aquello no se trataba de ser salvada, se trataba de sobrevivir juntos, pero solos cuando fuera necesario. El bosque susurraba a su alrededor y por primera vez en años, el hombre que creía no tener nada más que dar ofreció algo más duradero que las balas. le dio refugio, le dio paz y a cambio

ella le dio las primeras lágrimas de confianza. Aquella mañana el viento llevó algo más que agujas de pino.

Llevó voces bajas, lejanas, enfadadas. Los rumores se propagaban rápido en pueblos como Dustater, pero las mentiras viajaban más rápido y para el mediodía de ese día habían llegado a oídos de hombres que siempre habían estado buscando una excusa para limpiar la tierra con sangre. Amantes de apaches

aún respirando. Cleayon Reake estaba sentado en un salón lleno de humo, dos pueblos al sur, con las botas sobre la mesa y una botella en la mano cuando el murmullo le llegó.

Un jinete de las estribaciones había visto algo, un destello de cabello rubio cerca de la vieja estación, un desconocido moviéndose entre los árboles. Radik se levantó despacio. La mano le tembló cerca del cinturón donde colgaba el viejo revólver. ¿Seguro?, preguntó. El mensajero. Asintió. Un

hombre de montaña la está escondiendo. Uno de tus viejos muchachos dijo que vio las huellas. Huellas de mujer, pequeñas, recientes.

La sonrisa de Radick estaba llena de odio antiguo. Es un fantasma. Deberíamos haberla quemado la primera vez. Terminemos el trabajo como es debido. Al anochecer, ya tenía seis jinetes encillados sin placas, solo hombres que odiaban el silencio y las sangres mezcladas.

Mientras tanto, en las colinas sonó un golpe en la puerta de Roberto. Él abrió con la mano detrás del marco. Un traidor local estaba de pie, nervioso con el sombrero en la mano. No quiero problemas, Bon, dijo. Pero debería saberlo. Hay una recompensa discreta, pagada en monedas y ganado. La cabeza

de una amante de Apache la cobra limpia. Roberto no dijo nada.

El traidor bajó la mirada avergonzado. Te vi una vez con ella cerca del arroyo. Solo pensé que debía saber lo que se viene. Se marchó tan rápido como había llegado. Dentro de la cabaña, Anet oyó cada palabra. Ella empacó su bolso antes de que Roberto pudiera hablar. Sus manos temblaban, pero su voz

no. Tengo que irme. Te matarán si me encuentran aquí. Te matarán si vas.

Ella lo miró con los ojos duros. Una vez me salvaste. No te pido que lo hagas dos veces. Roberto respiró hondo, dio un paso adelante. Perdí a una esposa y a un hijo porque seguí órdenes. Me quedé quieto cuando debía haber hablado. Vi como el fuego se llevaba todo y lo llamé destino. No volveré a

hacerlo.

Ella abrió la boca, pero él no había terminado. No eres un peso, no eres una carga, eres un ser humano. Y ya terminé de fingir que el mundo puede decidir cuáles merecen ser protegidos. Sus hombros se dieron, pero su mirada no vendrán. Lo sé, dijo él. Esa noche Roberto entró solo en el bosque. Se

movía como una sombra, silencioso, calculado, invisible.

No había tocado un arma en años, pero eso no significaba que hubiera olvidado cómo sobrevivir. Colocó trampas, no para matar, sino para retrasar. Cables de alarma hechos con viejas latas y vidrio roto, ramas dispuestas a lo largo de la cresta, un perímetro silencioso de advertencias, no de

violencia. Cuando regresó, el cielo empezaba a amoratarse con el amanecer.

Anette esperaba junto al fuego, los dedos aferrados a una taza de ten enfriado. “Pudiste haberte ido”, dijo en voz baja. “Pude”, respondió él. “¿Por qué no lo hiciste?” La miró largo rato. “Porque he visto a hombres luchar por poseer, por dominar, por encadenar. No es por eso que estoy aquí.

” Entonces, ¿por qué? Él puso una mano suavemente sobre la mesa, sin tocarla, solo cerca. Solo quiero que vivas. Ella no habló. La garganta se le cerró demasiado rápido para las palabras. Nadie le había dicho eso antes, ni siquiera Tama. La gente la había querido callada, leal, útil, hermosa. Nadie

había querido simplemente verla respirando.

Y en ese momento, por primera vez en su vida, Anet Craulin no se sintió como alguien que huía, se sintió vista detrás de ellos. El bosque seguía inmóvil, pero más allá de las crestas empezaban los cascos de caballos suaves, pero cada vez más cercanos. La guerra no había terminado, pero ellos

tampoco. El viento cambió después del anochecer. Roberto lo sintió primero, no en los árboles, sino en el estómago.

Una presión tensa, el silencio antes de algo cortante. Se levantó del catre y revisó las trampas. Tres estaban activadas, sin ruido, sin señal, pero alguien había pasado. Con cuidado. Deliberadamente regresó a la cabaña y abrió la puerta sin decir nada.

Anette levantó la vista desde el fuego con los ojos muy abiertos. ¿Están aquí?, preguntó. Ella se puso de pie. Puedo ayudar. Te necesito viva más de lo que necesito ayuda. Y se fue. Se deslizó en el bosque como una sombra entre las ramas. Tres hombres avanzaban por el bosque con cuchillos de casa y

cuerdas. Uno tenía una cicatriz en la mejilla, otro cojeaba.

El tercero llevaba una botella de quereroseno en una mano y una soga en la otra. Roberto tomó la altura, agazapado entre las raíces de los pinos. Observando, los hombres susurraban mientras se acercaban al refugio reconstruido, riendo en voz baja. Apuesto a que es bonita cuando suplica. Mejor si

está medio muerta, más fácil de colgar.

Roberto se movió rápido, cayó detrás del último y golpeó con fuerza. Codo a la garganta, hoja a la muñeca, lo suficiente para dejarlo inconsciente. El segundo se giró y recibió un puñetazo en la mandíbula antes de poder levantar su arma. Pero el tercero vio el movimiento y gritó sacando un

revólver. Los disparos rompieron el silencio del bosque. En la cabaña, Anet los escuchó.

Se quedó paralizada. Luego tomó el farol de aceite, el pedernal y una idea desesperada. Afuera, Roberto peleaba como un hombre que odiaba la violencia, pero la comprendía demasiado bien. Esquivaba, rodaba, pateaba, pero ahora ellos eran más rápidos. Dos contra uno, cuchillas destellando.

Entonces llegó la luz, no de la luna, sino de los árboles. Las llamas se alzaron en la maleza seca en una súbita explosión dorada. El fuego que Aneta había encendido saltó de arbusto en arbusto, devorando todo su paso. El calor se derramaba sobre el bosque como el aliento del mismísimo infierno.

Los atacantes se giraron gritando cegados por el humo.

Roberto aprovechó el momento golpeando rápido, rompiendo la pierna de uno, arrastrando al otro al suelo antes de huir. Corrió hacia el resplandor, hacia el peligro, porque allí estaba ella. Anat estaba de pie cerca de la base de una cresta, su vestido chamuscado, el cabello húmedo de sudor,

sosteniendo un palo encendido como si fuera una espada. Toció una vez con la mirada buscando.

Cuando Roberto llegó hasta ella, no dijo nada. simplemente le agarró el brazo y la jaló hacia el sendero del barranco. Corrieron juntos, medio ahogándose, medio ardiendo, hasta que llegaron a la entrada de una vieja cueva encajada en lo profundo de la pared del cañón, un lugar que Roberto había

usado alguna vez durante patrullas invernales.

Dentro el aire era fresco, seguro, pero apenas. “Incendiaste el bosque”, dijo él con casi una sonrisa en la voz. “Solo un poco”, raspó ella. Pudiste haber muerto. Ella lo miró. Lo sé. Él se detuvo, los dedos aún enredados en lo que quedaba de su cabello. Habrías muerto por mí. Anat tragó saliva. La

pregunta le abrió algo por dentro. No susurró. Quiero vivir por ti.

La cueva quedó en silencio, salvo por su respiración y el lejano chasquido de pinos ardiendo. Pero dentro de ellos algo más profundo había prendido fuego y de ese no huirían. El pueblo de Dustater era el tipo de lugar donde las sombras se movían más rápido que los chismes. Roberto no había caminado

por sus calles en A.

Clayton Radick vendrá para antes de que termine la semana”, dijo un hombre apoyado en un barril de azúcar y frijoles secos. ¿Tiene asuntos con el alcalde o tal vez algo más personal? Personal como de cazar recompensas, murmuró otro. Roberto se tensó, se dio la vuelta y salió con la campanilla sobre

la puerta tintineando tras él. Colina abajo en las afueras del pueblo.

Anat lo esperaba en una carreta que habían tomado prestada de un ranjero. Llevaba la capucha baja, pero sus ojos examinaban a cada jinete, cada destello de plata en un cinturón. Cuando Roberto se acercó, ella habló sin mirarlo. Oíste su nombre. Sí. Entonces es él. Sacó de su bolso un trozo

chamuscado de cuero curtido, medio quemado, ennegrecido en las esquinas.

Había estado clavado en la puerta del viejo puesto de señales cuando Roberto la encontró colgada. Llevaba una sola palabra marcada al fuego con una marca caliente, un mensaje irregular. Roberto siempre había pensado que las marcas de quemadura eran símbolos de odio al azar, no escritura. Pero ahora,

bajo la luz del sol, Annat pasó los dedos por los bordes, la inclinación de la A, la forma en que la P caía por debajo de la línea. Esto fue marcado a mano, no con un sello.

¿Y lo reconoces? Anata asintió. Radik solía escribir cartas a mi padre. Amenazas, advertencias, ofertas. Compartían un odio. La única diferencia es que mi padre usaba oro. Radik usaba fuego. Cartas a tu padre y una a toma. Su voz se quebró. Roberto guardó silencio. Amenazó con colgar a toma de las

puertas del pueblo. Lo llamó un ladrón de piel morena.

Lo escribió todo en una cursiva torcida igual que esta. Levantó de nuevo el trozo de cuero. Ya no le temblaban las manos. Roberto lo tomó y observó la palabra que no solo nos está casando a nosotros, dijo, está cazando la memoria. Quiere que todos los que alguna vez amaron a una pache sufran

susurró Anat. Quiere que el mundo olvide que personas como Toma existieron.

Entonces tendremos que recordárselos. Roberto no tenía placa, ni ejército, ni aliados, pero tenía una verdad y un fuego dentro que no ardían así desde hacía 15 años. Acamparon cerca de las estribaciones fuera de Dustoater. Roberto elaboró un plan no hecho de balas, sino de pruebas. Esa noche

visitaron los archivos de la iglesia en el viejo salón detrás de la capilla donde se guardaban donaciones y cartas.

Anat recordaba una carta que su padre había quemado después de leerla, una de Radik, advirtiéndole sobre la deshonra de su hija. Aún estaba allí, la copia a medio quemar. La iglesia había exigido documentación cuando su padre donó tierras para obtener una exención de impuestos. Esa carta contenía

la amenaza, el insulto y la inconfundible caligrafía. Roberto la tomó y la envolvió con cuidado.

Luego cabalgaron hasta la cabaña del viejo comisario. El nuevo ayudante era joven, pero escuchaba. Roberto colocó sobre la mesa el trozo de cuero marcado, la carta de Reik, y le contó todo sin titubear, sin pedir confianza. No hemos venido a colgar a nadie, dijo Roberto. Hemos venido a mostrarles

la soga. El ayudante los miró a ambos y luego asintió. Radik llega el viernes.

Ha estado reuniendo hombres, pero si esto es cierto, la gente debería saber a quién está dejando entrar en sus hogares. Anette dio un paso al frente. No necesito que me quieran. Solo necesito que me vean como una persona, no como una lección. Roberto la miró con un destello de orgullo en el pecho.

Ya no eran fugitivos, eran testigos.

La lucha no había terminado, pero el silencio sí. Dustotter no había visto una multitud así en años. La gente del pueblo se reunió cerca de los escalones del juzgado, no porque se les ordenara, sino por curiosidad. Durante toda la semana habían corrido rumores sobre un hombre de las montañas, una

mujer traidora y un fantasma de guerra que volvían para remover cenizas antiguas.

Robordun se colocó bajo el sol del mediodía, el sudor marcando su frente, pero su voz no vaciló. Frente a él estaba el alcalde Ul, el moderador reticente del pueblo, y junto al alcalde un pequeño panel de ancianos y ayudantes que fingían no aferrarse con fuerza a los brazos de sus sillas.

“Aquí tengo,” comenzó Roberto levantando un paquete, una carta escrita por Clayton Reik William Cray acusando a su propia hija de deshonra y pidiendo la muerte del hombre que amaba. Un murmullo recorrió a la multitud. Roberto dejó la carta sobre la mesa, miró a la gente. Muchos evitaron su mirada,

unos pocos no. Luego vino la fotografía. Roberto la sacó del bolsillo de su abrigo. Una imagen granulada de la guerra.

En blanco y negro, manchada por el tiempo. Mostraba una fila de soldados frente a una aldeache en llamas. Un hombre se erguía al frente, alto, barbudo, con un revólver de cañón largo y distintivo colgando a su costado. “Esa arma”, dijo Roberto girándose hacia el panel es única. Gatilló con

guardamonte especial, martillo de doble muesca.

Solo se fabricaron seis para capitanes de campo de la milicia de Waomen. Una de ellas perteneció a Clayton Reake. Clayton a un lado con los brazos cruzados. No había hablado hasta ahora. Esto es un circo. Ladró. Son historias de guerra, acusaciones de un ermitaño y de una mujer que traicionó a su

propia sangre. Alguien en la multitud murmuró en acuerdo. La voz de Radick se alzó.

Estamos hablando de gente que trató con asesinos, que dio la bienvenida a salvajes en su cama. ¿Qué sigue? Vamos a dejar que críen a nuestros hijos. Estás escuchando Ozakar Radio, narraciones que transportan. [Música] Algunos asintieron, pero no todos. Entonces llegó la interrupción tranquila. Yo

estuve allí, cró una voz.

Un anciano salió de la sombra junto a la oficina del serif. Espalda encorvada, barba blanca, una mano aferrada a un bastón de madera. Yo era el cirujano de campo de la milicia la noche del asalto a Dustoater. Roberto se hizo a un lado. El viejo se acercó lentamente a la plataforma, las rodillas

temblando, pero con voz firme.

Radic dio la orden sin cuartel, sin prisioneros. Dijo que quería la tierra lavada de toda impureza. Atacamos antes del amanecer. Lo quemamos todo. Esa fue la noche en que la esposa e hija de Roberto murieron. Radik bufó. Mentiras de un borracho moribundo. El doctor lo miró con los ojos enrojecidos

pero claros.

Tú enterraste tu culpa en whisky. Yo la enterré en silencio. Pero solo uno de nosotros todavía sueña con fuego. El alcalde palideció. Otros en la multitud bajaron la cabeza y entonces Anet dio un paso al frente sin escolta, sinvergüenza. caminó hasta el frente de la multitud con las manos a los

lados y luego, sin decir una palabra, llevó las manos a la espalda y desató su blusa. Un murmullo de asombro rompió el silencio.

A través de su espalda se veían largas y torcidas cicatrices, elevadas como cuerdas, algunas todavía rojas en los bordes, heridas que no podían ser ocultadas ni por el tiempo ni por la tela. La voz de Anette era suave, pero clara. Estas no fueron hechas por cuchillas apaches. No me las hicieron en

los bosques hombres tribales. Me las dieron manos blancas, manos cristianas, hombres que dijeron que me estaban salvando del pecado.

Se volvió hacia la multitud con la mirada firme. Este Hawk no me encadenó. Me enseñó a cultivar con una mano y a dispararle a un halcón con la otra. No me poseía. Me escuchaba y murió protegiéndome. Ella se volvió hacia Radik. No me colgaste para castigar el amor. Lo hiciste para silenciarlo. El

silencio flotó sobre la plaza como ceniza. Nadie aplaudió.

Nadie gritó, pero nadie volvió a mirar a Radic de la misma manera. La verdad había sido pronunciada no desde púlpitos ni con armas, sino desde la piel y la memoria. El fuego de la justicia no se había extinguido. Apenas comenzaba, Clayton Reake fue sentenciado por los suyos. Palabras afiladas como

balas, verdades más pesadas que el hierro, se lo llevaron sin honor, sin una multitud que aclamara.

El pueblo de Dostuater, antes orgulloso de su silencio, ahora encontraba fuerza en escuchar. Roberto y Janet no se quedaron a ver cómo levantaban la orca. Se marcharon a la mañana siguiente, antes del amanecer, cabalgando hacia las colinas, donde los nombres no importaban, solo el aliento, la

tierra y el cielo. Tardaron tres días en llegar a la cresta.

La vieja cabaña de casa aún estaba allí, aunque la puerta colgaba suelta y las ventanas estaban rajadas. Roberto la arregló primero, no con urgencia, sino con cuidado. Anette recogió agujas de pino para la cama y cortó corteza para hervirla como medicina para el dolor. Se movían como si ya lo

hubieran hecho antes, como si el lugar los hubiera estado esperando. Pasaron semanas, limpiaron terreno, cabaron un pozo, plantaron frijoles y calabazas.

Roberto construyó una habitación extra con manos que recordaban más que la guerra. Anette pintó la puerta con ceniza azul de flores silvestres. “Para la paz”, dijo sonriendo suavemente. La gente empezó a llegar. Un muchacho cuyos padres lo habían echado por casarse con una chica cheyén, una mujer

con una cicatriz en la mejilla y sin otro lugar a donde ir. un caballo herido cojeando por la bala de un cazador.

La cabaña se convirtió en un lugar no de exilio, sino de regreso. Roberto la vio crecer y sintió que algo en su pecho se aflojaba. Una tarde, cuando el sol se escondía tras la cresta, tiñiendo las montañas de rojo y dorado, caminó por el sendero hasta donde Anette estaba de pie, cerca de la cerca

de madera partida.

No llevó flores, no se arrodilló, simplemente se quedó allí con polvo en las botas, sombrero en mano, ojos firmes. “No tienes que decir que sí”, murmuró. No hay anillo, ni predicador ni brindis con whisky. Ella giró lentamente hacia él. “Solo necesito saber”, continuó él, “que seguirás aquí cuando

el sol se oculte detrás de ese árbol.

Y la próxima noche y la siguiente. Ella dio un paso hacia él apoyando las manos suavemente sobre su camisa. Duan fue solo mi primera tormenta. Él rompió los candados de mi jaula, me enseñó el fuego. Ella levantó la mano y tocó el rostro de Roberto. Pero tú, su voz tembló. Tú me enseñaste la

quietud.

Que el amor no tiene que ser un rayo para ser real. ¿Qué puede ser el sonido de la madera crujiendo bajo la luz de la luna, el aroma del humo en la franela? Roberto no dijo nada, solo cerró los ojos apoyando la frente contra la de ella. “Mañana es memoria”, susurró ella. “Tú eres mañana. No se

casaron por la ley. No hicieron votos ante testigos.

Pero desde esa noche el viento pareció más silencioso entre los árboles y el fuego dentro de la cabaña nunca se apagó. Meses después se encontró una carta oculta entre las páginas de un libro donado en la escuela de Dustoater. No llevaba firma, pero la letra era elegante, femenina, firme. Una vez

fui amada por un guerrero que sostuvo mi corazón en sus manos como una hoja feroz, brillante y afilada, con el peso de 1000 batallas.

Ahora vivo con un hombre que sostiene mi corazón como la tierra, suave, firme y lo bastante fuerte para plantar algo en él. Uno me enseñó a luchar, el otro me enseñó a quedarme. He aprendido que el amor no se prueba en lo alto que gritas o lo lejos que corres. Se prueba en cuánto tiempo te quedas

cuando el fuego se apaga y las noches son silenciosas.

Él no es mi captor, no es mi salvador, es simplemente el que se quedó. Y eso basta. En el corazón de una tierra esculpida por el viento y el fuego, dos almas, alguna vez rotas por la guerra, la sangre y la pérdida, encontraron algo que nunca creyeron volver a sentir. No solo supervivencia, sino paz.

No solo memoria, sino una razón para quedarse.

Roberto y Janet nunca fueron coronados por una campana de iglesia, ni elogiados en un libro de historia. Pero su historia permanece en la cabaña de la cresta. en las flores silvestres azules que florecen cada primavera y en la silenciosa certeza de que el amor cuando se elige libremente puede durar

más que las cicatrices más profundas.

Gracias por escuchar esta historia. Recuerda que este canal se llama Ozak Radio, donde los corazones aún se atreven a latir en el polvo y el silencio de la frontera del viejo oeste. Si este relato te conmovió, si te hizo creer en las segundas oportunidades, en el amor que sana y en la fuerza de

elegir la bondad por encima del miedo, suscríbete a Ozetaka Car Radio y cabalga con nosotros otra vez, porque aquí afuera cada amor deja un rastro que jamás podrá borrarse. Hasta pronto.

News

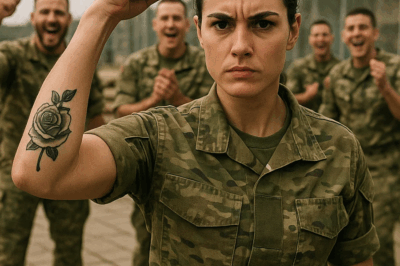

Hicieron burla de su tatuaje — hasta que un alto mando militar mexicano la reconoció con respeto

Una soldado en una base de alto nivel. Seguramente una broma, pero no sabían qué significaba ni de dónde venía….

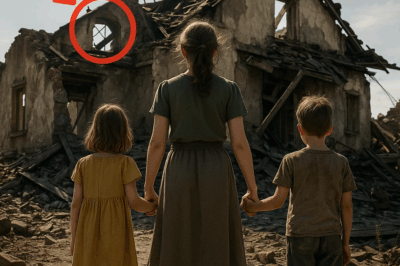

MADRE DIVORCIADA HUMILLADA por heredar PROPIEDAD ABANDONADA— hasta que descubrió el SECRETO de $200M

Mira nada más, la pobre esperanza viene a reclamar su gran herencia, gritó doña Carmen desde su ventana, su voz…

Ranchero encuentra perro colgado de un árbol con un cartel secreto En lo más profundo del campo, donde las historias se transmiten como susurros y los rumores se vuelven leyendas, ocurrió algo que heló la sangre de todos. Un ranchero humilde, acostumbrado a la rutina de cuidar su ganado y recorrer sus tierras, se topó con una escena digna de una película de terror: un perro colgando de un árbol, con un cartel atado al cuello. Lo escrito en ese mensaje sacudió no solo al hombre, sino a toda la comunidad. El hallazgo inesperado Era una mañana serena cuando Don Aurelio, ranchero de 58 años, salió como de costumbre a revisar sus terrenos. Montado en su caballo, atravesó los sembradíos hasta llegar a un paraje boscoso poco frecuentado. Fue allí donde sus ojos se cruzaron con…

En lo profundo del campo, donde las historias suelen transmitirse de boca en boca y los rumores se convierten en…

“A cinematic and elegant family scene in front of a grand villa with tall columns and manicured gardens. At the gates, a woman in a white suit stands holding the hands of two young children, one in a beige dress and the other in a blue outfit, as they walk toward the mansion. Waiting in front of the house are a man in a white shirt with a bow tie and a woman in a red dress, smiling in welcome. The atmosphere conveys themes of family reunion, wealth, and sophistication, set against a backdrop of luxury and classic architecture.”

Sofía y el regreso de la verdad Capítulo 1: La cita que rompió el silencio —He conseguido una cita para…

Una turista desapareció en Alaska y 7 años después fue hallada bajo el hielo con piedras atadas a los pies. Jessica Lauson, de 27 años, diseñadora gráfica de Seattle y amante del senderismo, viajó sola a Alaska en 2016 para cumplir su sueño de recorrer el río Susidna. Fue vista por última vez en una gasolinera de Talkeetna, captada por cámaras hablando brevemente con un hombre de una vieja camioneta negra. Luego desapareció sin rastro… hasta que su cuerpo apareció años después, convertido en prueba helada de un crimen brutal.

Turista Desapareció en Alaska — 7 Años Después Hallada bajo Hielo con Piedras Atadas a los Pies… …

El esposo obligó a su mujer a firmar los papeles de divorcio en la cama del hospital… pero jamás imaginó quién terminaría siendo el verdadero abandonado. Emma, aún débil tras una cirugía, apenas podía sostener la pluma cuando David le empujó los documentos con frialdad. “Firma, ya no quiero cargar con una esposa enferma”, dijo sin compasión. Con lágrimas silenciosas, Emma estampó su firma y lo dejó marchar. Pero minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre inesperado… alguien que cambiaría por completo el destino de ambos.

Las lágrimas que se convirtieron en alas Capítulo 1: El golpe más cruel El séptimo piso del hospital privado estaba…

End of content

No more pages to load