Había una frase que la madre repetía año tras año hasta no ver la mochila no suelto la esperanza. En Oblatos muchos recordaban a las gemelas por las playeras negras con un revólver rodeado de rosas brillando entre puestos de elote y ruido de camiones. El día del festival fue apenas un sábado cálido más en Guadalajara y sin embargo algo se quebró en una llamada que no alcanzó a completarse.

13 años después un hombre movería tierra a menos de 2 km del estadio Jalisco. Lo que emergió no cambió la historia del país, pero sí el peso del silencio en una sola casa. La mañana del 21 de mayo de 2011 comenzó con el ventilador zumbando contra el calor tenue que se colaba por las ventanas de lámina. En Oblatos el sol siempre llega con prisa.

A media mañana ya huele a comal y a maíz tostado, a jabón de la bandería tendido en azoteas, a tierra reseca que se levanta cuando pasa el camión. En el departamento de los Martínez, la cocina era pequeña y luminosa. La madre puso dos vasos de agua con hielo mientras Ana Sofía probaba una y otra vez la cámara compacta que había pedido prestada.

Y Mariana, sentada en el borde de la mesa, subrayaba en una libreta el horario de las bandas, como si la música también pudiera planearse a lápiz. No discutieron sobre la ropa, sabían cuál tocaba. Las playeras negras con el círculo amarillo, el revólver metálico y las rosas rojas. Ana Sofía se miró en el espejo del pasillo y dijo que la luz de las 4 de la tarde en el estadio era la mejor para retratar sonrisas.

Mariana sonrió sin levantar la vista y guardó la libreta. Compartían una sola mochila de mezclilla azul con el cierre más terco que el tiempo, un parche descoscido en la esquina y olor leve aguardado. Entre ambas repartieron el mundo. La cámara, una botella de agua, un pequeño pañuelo, la credencial de la prepa, un billete doblado que apenas alcanzaría para dos tortas compartidas y un celular que ya había sobrevivido a varias caídas y que, sin embargo, seguía encendiendo con toosudez.

El padre cruzó la sala con las llaves en la mano y el seño, un poco fruncido. No le gustaban las multitudes ni el ruido que sube desde el suelo como cuando pasa una banda de guerra. Aún así, les dio permiso con una condición que ya sabían de memoria. Mensaje al llegar, mensaje a media tarde, regreso antes de que la noche se asentara.

Ellas asintieron, repitieron el plan y salieron con el eco de los pasos por la escalera compartida. saltando los dos escalones hundidos que conocían desde niñas. Las calles de Oblatos a esa hora olían a fritanga y a gasolina caliente. El camión que las llevaría hacia el estadio Jalisco venía lleno de chavos con playeras de bandas.

El chóer tenía una radio vieja que chirriaba y el asiento delantero sostenía una estampita de San Judas que brillaba en el parabrisas como si reflejara todas las tardes del barrio. Ana Sofía se pegó a la ventana para mirar cómo el sol hacía brillar las láminas de los techos.

Mariana abrió la mochila y comprobó de nuevo el celular y la libreta eran gestos tan aprendidos que parecían un baile. Al llegar a la zona del estadio, el ruido del mundo se ensanchó. Los vendedores gritaban ofertas de cervezas y aguas de colores. El olor a carne asada se mezclaba con el de la tierra pisoteada y la sombra enorme de la estructura dejaba un respiro de frescura en el asfalto.

Entraron en fila, como todos, apretando la mochila contra el pecho cuando la marea de cuerpos se cerraba demasiado. Adentro, la tarde vibraba. Los amplificadores lanzaban guitarras y baterías que retumbaban en las canillas. Se encontraron con dos compañeros de la prepa junto a la zona de alimentos. Reron, intercambiaron chistes que con el paso de las horas ya nadie recordaría palabra por palabra y posaron para una foto rápida donde las playeras negras parecían casi nuevas.

El círculo amarillo vivo, las rosas intensas. Fue una buena tarde. Ana Sofía probaba ángulos con la cámara prestada y animaba a desconocidos a sonreír. Mariana, más callada anotaba nombres de bandas, letras que la habían tocado, ideas sueltas que quizá algún día serían un cuento. Se compraron una sola torta para las dos, la partieron con las manos, se pasaron la botella de agua, limpiaron la boquilla con el mismo pañuelo de siempre.

En un momento, cuando la luz comenzó a inclinarse y el calor bajó un poco, se apartaron de la masa para sentarse en la grada alta, donde el viento trae olor a polvo y chile en polvo, y el murmullo de miles de voces se vuelve un tejido continuo. A las 6 con algo, Ana Sofía le dijo a Mariana que volviera a escribir la hora del regreso por si se nos va la onda.

La mochila estaba a sus pies, ligeramente sucia de tanto suelo. Las bandas seguían y los chicos alrededor hablaban de lo mismo de siempre. La canción que más esperaban, el rumor de una sorpresa, la eterna discusión de si lo viejo es mejor que lo nuevo. En esa normalidad es donde nadie cuida los detalles.

Nadie recuerda si dos chicas se levantan a la vez o por turnos, si una se adelanta para no perder un lugar en la fila del baño, si la otra baja a comprar otra botella de agua. Lo que queda es un bvén de recuerdos que no suelen encajar como rompecabezas. El sol cayó detrás de la estructura del estadio y encendió un dorado breve antes de apagarse. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de sábados.

Bocinas de coches, tamales oaxaqueños en carritos, risas que se van con el viento. En el interior, la multitud se apretó un poco más cerca del escenario y el aire al mismo tiempo se volvió más pesado. Las gemelas se movieron hacia la zona de alimentos donde las habían visto por última vez sus amigos. Se tomaron otra foto.

La cámara de Ana Sofía hizo un click satisfecho y hablaron de llamar a su madre para avisar que todo iba bien. La señal en el estadio siempre había sido caprichosa. Mariana, que guardaba el celular en el bolsillo trasero del gin, miró la pantalla. Dos rayitas, a veces una, a veces ninguna. Caminaron hacia una salida lateral donde la gente se distribuye un poco mejor.

Ana Sofía salpicó una broma sobre la puntualidad y los permisos, y Mariana marcó el número que conoce cualquier hija. Al primer intento, la llamada se cortó. Volvió a marcar con esa paciencia suya, respirando hondo para no contagiar la prisa. La voz de la madre no llegó. El ruido del estadio entraba por el micrófono como oleaje.

Una tercera vez el tono sonó. Uno, dos, tres. Mariana levantó la vista hacia su hermana que le hizo un gesto de calma con la mano. A las 19:20, el dedo de Mariana volvió a presionar el botón verde. El teléfono pensó unos segundos, la pantalla titiló como si dudara.

“MA alcanzó a decir y el sonido se partió en dos por la interferencia. Una risa estalló cerca. Una pareja tropezó con ellas. La mochila se la deó en el suelo. Ana Sofía recogió el bulto azul y lo colgó del hombro. Como siempre, Mariana miró la pantalla que decía llamando sin llegar a nada. guardó el celular y dijo que intentaría otra vez saliendo con menos gente, con menos ruido.

Tal vez fue entonces cuando se separaron unos pasos, no más de 3 m, para bordear un grupo de amigos que se tomaban selfies con un palo plateado. Tal vez fue el empujón de alguien buscando a otro alguien o la urgencia de ir al baño tras tanta agua o el movimiento natural de un concierto donde nadie quiere perderse la canción que ya arranca.

La ciudad afuera seguía corriendo eléctricamente hacia la noche. La voz del animador pidió aplausos. Las guitarras lanzaron un rif reconocible y las luces barrieron la grada como si contaran. Cuando bajó el as, las dos ya no estaban pegadas como siempre. Ana Sofía levantó la cabeza, buscó el fleco de su hermana, la curvatura del cuello, la sombra familiar de sus hombros.

No vio eso. Vio camisetas similares, cientos de negros y amarillos y un río de personas que se apretaban hacia la izquierda. Mariana volteó hacia el punto donde estaba la mochila un segundo antes. La llamada a casa al final no se completó. El viento traía polvo fino y olor a salsa de botella. Nadie recuerda haber escuchado un grito.

Nadie recuerda con certeza haberlas visto salir por alguna puerta. A esa misma hora, en el departamento de Oblatos, la madre se secaba las manos en un trapo de cocina. Había dejado una olla de frijoles a fuego bajo y pensó que el silencio que seguía a las 7 era distinto. El ventilador sonaba igual, pero los minutos pesaban más.

miró el celular sobre la mesa esperando un ya vamos un todo bien. El tono de llamada no llegó, solo un parpadeo de pantalla vacía que a veces hace cuando se descarga una notificación vieja. El padre cambió el canal de la televisión y dijo que todavía faltaba para el regreso. Ella no discutió, fue hasta la ventana, miró el cielo que anochecía sobre las azoteas y volvió a la mesa con una inquietud que no sabía nombrar.

En el estadio, la noche siguió su curso lógico. Las bandas tocaron lo que tenían que tocar. La gente coreó. Algunos se fueron antes, otros se quedaron hasta el último acorde. A las salidas, los puestos de hot dogs comenzaron a chisporrotear con más velocidad y los taxistas organizados levantaron manos en el aire para ganarse un pasaje. Dos chicas con playeras iguales no llaman la atención cuando todo se mueve.

Dos chicas que comparten una mochila pueden parecer una sola de lejos. Dos chicas que planearon avisar a su madre a las 19:20 no sabían que esa noche el tiempo iba a doblarse como se dobla una hoja mal guardada. Cuando el último eco se apagó en la estructura, el reloj del padre marcó la hora acordada para el regreso.

La madre tomó su celular otra vez. intentó una llamada que sonó a través de la red como una piedrita cayendo en un pozo. Nadie contestó. Pasaron 15 minutos, luego 20. El padre dijo que las recogería en la esquina de siempre, pero no había tal acuerdo. Ellas debían tomar el camión de vuelta. A las 10 el silencio ya era otra cosa. A las 10:30 tomaron las llaves.

La olla de frijoles quedó apagada. En la calle el aire era más fresco y el barrio estaba lleno de perros echados a las puertas como centinelas discretos. El estadio Jalisco, visto desde afuera, es un animal de concreto que respira luz. Los Martínez se acercaron entre grupos que se despedían, risas y bostezos, taxis que se adelantaban unos a otros.

Preguntaron a un guardia por un punto de encuentro. obtuvieron un gesto vago con la mano. Caminaron bordeando el estadio con los ojos muy abiertos, como si la mirada pudiera encontrar por sí sola lo que el ruido esconde. Nadie había visto a las gemelas cruzar juntas un mismo portón. Nadie tenía en la punta de la lengua una indicación clara.

La noche en Guadalajara a veces se siente más grande que la ciudad. Fue el principio de un vacío que todavía no tenía nombre. La llamada de las 19:20 quedó suspendida en la memoria como un hilo cortado. La mochila de mezclilla, esa cosa tan simple y tan suya, no volvería a aparecer en mucho tiempo. Y sin embargo, esa noche nadie lo sabía.

Solo supieron que el camino de regreso no siempre es un camino y que el ruido de un concierto horas después puede convertirse en un zumbido que no deja dormir. Al día siguiente empezarían los carteles, los recorridos, las preguntas. Por ahora la madrugada los encontró sentados en la cocina con el ventilador encendido y los frijoles fríos, mirando el rectángulo del celular sobre la mesa, como si con mirarlo pudiera al fin concluir esa llamada.

Amaneció con ese cansancio que tiñe los azulejos de la cocina. La madre pasó un trapo sobre la mesa como si alisar la superficie pudiera ordenar las horas perdidas. El padre, aún con la camisa de la noche anterior, dijo que primero había que volver al estadio, que quizás se habían quedado sin batería o habían ido con amigos a otra parte. Era domingo y el barrio sonaba distinto, menos camiones, más pregones lentos.

El eco de la misa de las 8 subiendo por la avenida. En el camino, el aire olía a pan dulce y a gasolina vieja. Cerca del estadio Jalisco quedaban rastros del festival. vasos aplastados, tiras de boletos, un par de puestos que recogían lonas. Preguntaron a vendedores, a un guardia cansado, a un señor que había estacionado coches por unas monedas.

Nadie recordaba con precisión. Todos tenían una imagen parecida. Muchas playeras negras, muchas risas, muchas prisas. La madre describió la mochila de mezclilla azul y levantó la mano a la altura del hombro para indicar el tamaño. El hombre de los estacionamientos dijo que sí, algo así había visto pasar, pero no supo decir a qué hora ni hacia qué lado.

Regresaron a oblatos a mediodía con el sol empujando la luz contra las fachadas. Entraron al cíber de la esquina, el de monitores gruesos que zumban como insectos. Una muchacha detrás del mostrador les ayudó a abrir una cuenta vieja para imprimir fotos. Usaron la imagen que una compañera de la prepa había enviado por mensaje la noche anterior. Las dos juntas en la zona de alimentos.

La fecha en la esquina inferior derecha marcaba las 17:43. La impresora tosió papel con tinta apenas corrida, dos rostros jóvenes, el logo amarillo nítido, las rosas rojas golpeando la vista. Debajo con letras mayúsculas se buscan Gemelas Martínez, 16 años, viste en camiseta Guns and Roses, mochila de mezclilla azul.

Pegaron los carteles por calles que se conocen a pie, postes calientes, bardas rugosas, paradas de camión, farmacias, torterías. La madre llevaba la brocha con resistol en una mano y en la otra los recortes que se iban volviendo suaves de tanto tocarlos. El padre pedía permiso en tiendas, dejaba un número de contacto anotado con plumón sobre un pedazo de cartón.

Un niño los miró fijarse en una esquina y preguntó por qué las buscaban si estaban en la foto. La madre no supo que responder, solo ató mejor el cabello para que el sudor no le pegara la blusa a la nuca. A media tarde hablaron con dos compañeros del colegio que las habían visto el día anterior.

Dijeron lo mismo que ya estaba en la foto y añadieron un detalle que no resolvía nada. Una de las gemelas, no supieron cuál, había comentado que el sonido estaba fallando en la grada alta. La cámara prestada de Ana Sofía debía guardar más imágenes, pero estaba, como todo lo demás en la mochila. Sin mochila no hay memoria, dijo el padre en voz baja, casi para sí.

Esa noche empezaron las vueltas que se vuelven costumbre, hospitales, cruz verde, urgencias con olor a cloro y a calma nerviosa, centrales de autobuses con bancas de plástico frío donde la gente duerme abrazada a sus maletas. Nadie con esas características, dijeron. Nadie con dos rosas rojas en el pecho de una camiseta.

En casa la mesa se llenó de papeles, horarios de camión, croquis improvisados. El número del celular de Mariana apuntado al centro de una hoja, como si de ahí pudiera salir una ruta. En el aparato de la madre no había registro de llamada. El intento de las 19:20 se había quedado flotando en el aire como una palabra que alguien piensa y no dice. Los días siguientes se estiraron como goma.

En la prepa, varios alumnos se acercaron a contar versiones, todas parecidas, todas inútiles. Una muchacha juró haberlas visto bajar por una rampa lateral hacia las 8, empujadas por la marea. Un joven aseguró que tal vez se subieron a un taxi blanco cerca de la avenida. Luego, con la ceja apretada, rectificó. Tal vez fue otro sábado.

Es lo que pasa cuando todo se parece demasiado a sí mismo. La ciudad multiplica siluetas y confunde recuerdos. En la esquina de un mercado colocaron una mesa pequeña con volantes. Un señor mayor que vendía herramientas llevó una engrapadora para que los carteles resistieran el viento.

Una mujer de un puesto de jugos les dio vasos de naranja diciendo que el cuerpo se cae si no come. Llegaron dos chavos con chamarras negras y parches de bandas. “Si necesitan manos, aquí andamos”, ofrecieron. No hicieron preguntas incómodas. tomaron un paquete de hojas y se fueron por la calle larga pegando la misma foto cada 20 m.

Fue la primera vez que los padres sintieron que el barrio les sostenía el peso. Desde el estadio, algunos empleados dijeron que había zonas sin cámaras que miraran hacia afuera. Las puertas se parecen entre sí, los portones se abren, la gente sale por donde puede, los pasillos se mezclan con banquetas y la noche borra los bordes. Un encargado de seguridad habló de un incidente menor con empujones cerca de la zona de baños.

No supo ponerle hora. No era útil, pero sumaba a la sensación de que en el tumulto cabe cualquier cosa. Una tarde, la madre llevó la foto de la mochila a una estación de radio local. que recibía mensajes de la comunidad. La describió con palabras que parecían caricias: mezclilla azul, cierre terco, marcas de óxido en la base, un parche que se despegaba en la esquina.

Repitió su frase como quien construye un lugar a donde volver. Hasta no ver esa mochila no suelto la esperanza. Alguien llamó diciendo que había visto un bulto parecido en un tianguis de la otra punta de la ciudad. El padre fue. Caminó pasillos estrechos en medio de voces, regateos y olor a fruta madura. No era.

La basura se parece a los recuerdos cuando uno tiene prisa. Las noches se volvieron largas. El ventilador dibujaba una elipse en el techo y el calor no cedía del todo. A veces la madre soñaba que la puerta se abría y entraban riendo, oliendo a calle, criticando la música de una de las bandas.

Se despertaba con el corazón golpeando el pecho y hacía café recalentado porque algo hay que hacer con las manos cuando el cuerpo no entiende. Él, por su parte, empezó a marcar en un mapa sencillo los puntos recorridos con alfileres de colores, mercado, central camionera, hospitales, el estadio, las calles cercanas. Hablaron con chóeres de ruta, esos que memorizan rostros sin querer.

Uno dijo haber visto a dos muchachas con camisetas negras cerca de una parada rumbo a oblatos. Cuando el padre preguntó por la hora, el chóer levantó los hombros. Era de noche. Todas las noches son parecidas. Los días se convirtieron en semanas. Un periodista de una revista local pidió entrevistar a la familia.

Tomó notas, miró la foto de las gemelas y la hizo brillar en una página con letras que parecían más grandes de lo normal. Por un rato eso atrajo más ojos, más llamadas, más vecinos golpeando la puerta para decir, “Vi algo que casi siempre se deshacía al ser contado.” Aún así, la foto se multiplicó tanto que por un tiempo Guadalajara fue una ciudad donde era imposible no ver esas dos sonrisas y ese círculo amarillo en el pecho. En la periferia, la búsqueda también se movió por caminos de tierra.

El padre caminó por taludes, por brechas donde el polvo es rojo y las piedras ceden bajo los tenis. Preguntó con discreción a quiénes viven en viviendas improvisadas. Nada. La ciudad, con su rumor, se tragaba todos los hilos. Había tardes en que la madre volvía con pegamento seco en los dedos y una sonrisa mansa que no engañaba a nadie.

Hoy pegué más que ayer”, decía, como si el acto de pegar fuera una promesa. Pasó el primer mes y llegó el segundo y después el tercero. Los carteles perdieron color, la lluvia de verano les corrió la tinta. Algunas fotos quedaron entorchadas en los postes mirando a nadie.

La mochila, esa idea firme a la que se aferraban, no apareció en hospitales, no apareció en tianguis, no apareció en la basura de los alrededores del estadio. Tampoco hubo rastros de la cámara compacta, ni del pañuelo, ni de la botella que compartían. A veces un vecino tocaba la puerta para dejar una rosa. Las dejaban de dos en dos, rojas, casi como en el logo, sin decir palabra.

A final de año, la casa de los Martínez tenía un espacio pequeño junto a la ventana donde se amontonaban veladoras, una foto enmarcada y papelitos con teléfonos que ya no contestaban. No había respuestas, apenas una lista de cosas que tampoco eran. Lo único cierto, repetido hasta el cansancio, era ese punto congelado de las 19:20, el peso de la mochila ausente, la ciudad que se extiende entre un estadio y una colonia.

y que de pronto parece demasiado grande para dos adolescentes que siempre caminaban juntas. Esa fue la forma en que el silencio se instaló sin avisar, con el murmullo de los camiones de madrugada, con la sombra del estadio a lo lejos, cuando se encienden los reflectores para otros partidos, con la frase que la madre aprendió a decir sin quebrarse.

No soltó la esperanza, entonces no lo haría por años. Si llegaste hasta aquí, quizá también te pesa este tipo de silencios. Suscríbete al canal para no perder otras historias como esta. Casos que dejaron de ocupar titulares, pero no dejaron de doler. Ahora sigamos. El tercer día amaneció con lluvia fina, de esas que apenas mojan y sin embargo cambian el olor de todo. La ciudad olía a tierra abierta y a metal.

Los padres salieron con impermeables livianos. Caminaron el perímetro del estadio como si la lluvia pudiera revelar huellas que el sol esconde. Un vendedor que aún desmontaba su puesto recordó a dos morritas con playeras iguales comiendo una torta. No supo decir más. Las palabras cuando se mojan también se vuelven resbalosas. Buscaron videos.

No es que no existieran, es que casi nunca miran hacia donde uno necesita. En una pantalla de mala calidad se distinguen sombras moviéndose como peces en cardumen. En otra una puerta lateral llena de hombros y mochilas que entran y salen. Una tarde, el padre creyó ver el brillo de la cámara compacta en una mano que podría ser la de Ana Sofía.

Volvió a poner el fragmento, pausó, amplió. El brillo se volvió mancha, apoyó la frente en el vidrio y respiró. Parecía un espejo con Bao. Las llamadas a amigos continuaron. Un compañero dijo haberlas visto acercarse a la rampa norte cuando ya se estaba haciendo de noche. Otro juró escucharlas mencionar que afuera había menos ruido.

La madre preguntó, “¿Las vieron juntas?” Las respuestas nunca fueron categóricas. Tal vez sí. Tal vez una iba adelante. Esos tal vez se amontonan hasta llenar una habitación. En la colonia, la foto de las gemelas se volvió parte del paisaje. Los carteles recién pegados tenían brillo. A la semana, el sol los resecaba y la lluvia les corría tinta como lágrimas.

Un día, un chóer de ruta guardó una copia en la cabina. dijo que por si acaso si las veía en la parada donde la banqueta se hunde. No las vio, pero cada vez que la palanca saltaba de velocidad, el papel vibraba y parecía decir, “No nos olvides.

” La familia caminaría una y otra vez el trayecto entre el estadio y Oblatos. Es un camino que cruza avenidas con semáforos largos, puestos de comida que cambian de manos y lotes valdíos que se llenan de hierba en temporada de lluvias y de polvo en seca. Uno de esos lotes a kilómetro y medio del estadio tenía entonces una malla rota en la esquina, un montículo de escombros y huellas de llantas viejas pasaron junto a él muchas veces sin detenerse.

No había razón. Era un pedazo de tierra más en una ciudad llena de pedazos de tierra. Hubo pistas falsas que parecían verdaderas. Una llamada anónima habló de un departamento cerca de la calzada independencia, donde dos chavas habían sido vistas con camisetas negras días antes. El padre fue con un vecino.

Tocaron puertas, hablaron con una señora que olía a cloro y guardaba una cubeta afuera. Nadie supo de qué hablaban. En otra ocasión, alguien comentó en el mercado que habían agarrado a dos muchachitas en una redada. Alguien más juró que eran otras. El rumor en Guadalajara es una piedra que alguien lanza al agua y que da círculos por semanas.

Ana Sofía y Mariana empezaron a ser nombradas en voz baja, como si decir sus nombres muy fuerte pudiera romper algo. La madre, sin embargo, siguió practicando su voz de radio. Describía la mochila de mezclilla con obsesiva ternura, el cierre terco, el óxido que mordía los dientes del metal, el parche desilachado. La gente comenzó a asociar esa imagen a su historia.

La mochila se volvió un faro tangible. entre tanto abstracto. Una cosa que podía aparecer en cualquier esquina entre puestos de ropa usada o cajas de mudanza. No apareció. Mientras tanto, el tiempo hacía lo suyo. Llegó junio con truenos que estremecen láminas y perros. En julio, el agua corría por los bordes de las banquetas y los carteles se despegaron de las bardas como piel. La cámara compacta.

Esa promesa de memoria nunca fue encontrada. Hubo quien dijo que la había visto en manos de un chavo en la plaza. Cuando el padre llegó, el chavo era otro y la cámara, si existió, ya estaba lejos. La ciudad a veces es una mano cerrándose. Dos meses después, la casa de los Martínez se había convertido en un pequeño centro de operaciones doméstico.

Una mesa con mapas sencillos hechos a pluma, tazas con café que se enfría y luego se calienta de nuevo. Una libreta con notas en el margen como susurros, rampa norte, zona de alimentos, salida lateral. Por las tardes, vecinos tocaban para preguntar qué más se necesitaba. Una mujer trajo veladoras, otra ofreció hacer comida para que no tuvieran que pensar en la cocina.

La solidaridad en México tiene ese olor aguizo que llega en Toppers con servilletas dobladas. Un domingo, la madre y el padre decidieron ir al estadio a la misma hora de la llamada truncada. Querían escuchar los sonidos de la ciudad en ese punto exacto del día, como si eso pudiera revelarles la grieta. A las 19:20, parados en una banqueta, el tráfico les pasó silvando al lado y el cielo se tiñó de naranja sucio.

La madre marcó al número de Mariana, aunque sabía que no serviría. Escuchó un silencio distinto, como el hueco de una botella. Ma, dijo para sí y apretó el celular contra el oído hasta que le dolió. A finales de año aceptaron que su vida se partía en dos, antes y después.

Empezaron a tener frases breves para gente que con buena intención preguntaba algo nuevo. No, nada nuevo. Se hizo costumbre encender una veladora los domingos al atardecer. Se hizo costumbre pasar por el lote baldío de la malla rota sin mirar demasiado y se hizo costumbre, sobre todo, guardar silencio cuando no había nada útil que decir. En ese silencio, la ciudad parecía escuchar.

La historia cambió de temperatura con el tiempo. De la fiebre de los primeros meses pasó a un calor permanente, de esos que no matan pero agotan. En enero del siguiente año, la madre se encontró con una compañera de las gemelas que entraba a la universidad. En su mochila, otra nueva, colgaba un llavero con una rosa roja de plástico.

La mujer la miró y sonrió con pena. La madre sonrió también, sosteniendo la mirada lo justo para no romperse. La vida de los demás sigue. La de uno se queda parada en una esquina, viendo pasar camiones con gente que regresa a casa. Por entonces el padre dejó de medir distancias con alfileres en el mapa y empezó a caminarlas a pie. Cronómetro en mano. Del estadio al lote.

17 minutos sin prisa, 12 si uno se apura. Del lote a la avenida. Tres. Del lote a la primera casa iluminada. Cinco. Anotó todo. Le gustaba pensar que la exactitud sirve para algo. A veces sirve. Otras veces solo ordena la ansiedad. Pasó un año desde el festival.

Llegó otro mayo y con él volantes reimpresos con el mismo texto, la misma foto, la misma ropa. Quien mira desde fuera podría pensar que es repetición. Para los padres era insistencia. Volvieron a decirlo en la radio. Volvieron a caminar el perímetro del estadio a esa hora en que el cielo decide si se hace noche. Volvieron al lote baldío. Se detuvieron esta vez un minuto. Escucharon grillos y un perro ladrando detrás de una barda.

Nada se movió, nada contestó. Y sin embargo, ese punto a kilómetro y medio de donde todo había empezado ya estaba marcado en el corazón de ambos sin que lo supieran. El segundo año fue un catálogo de intentos. Hubo caminatas con voluntarios que se organizaron con silvatos y gorras, aunque nadie mandaba a nadie.

Se repartieron nuevas fotos con el logo desgastado por tantas reimpresiones. La madre ya no pedía permiso para pegar, lo hacía con una determinación que desarmaba a cualquiera. En ocasiones, una patrulla pasaba despacio y los agentes miraban desde la ventana abierta. Nadie decía nada. El sol tapatío partía la tarde en dos y en la sombra de las lonas la vida seguía con normalidad.

Las gemelas se volvieron sin querer un símbolo chiquito. En el tianguis, trabajadores de puestos de música guardaban una copia de su cartel entre discos piratas. Un tatuador del barrio prometió hacer gratis una rosa a quien trajera información útil. No la hizo. Las promesas, cuando no encuentran dónde posarse, se quedan flotando como globos en techo alto. Los padres aprendieron movimientos nuevos.

Aprendieron a reconocer a la gente que quiere ayudar de la que solo quiere saber. Aprendieron a hablar sin entrar en detalles que hacen daño. Aprendieron a distinguir con el rabillo del ojo mochilas de mezclilla que no eran la suya. La madre, sobre todo, afiló la memoria de las manos. Pudo haber identificado el cierre de su mochila entre 50. No tuvo ocasión.

En 2013 hubo una novedad que no llevó a ninguna parte. Un taxista aseguró haber llevado a dos muchachas iguales desde la zona del estadio hasta una colonia cercana, la noche del festival. Su descripción coincidía con demasiadas cosas y con ninguna. no supo hablar de la mochila. Dijo que conversaron poco, que pagaron con billete chico, que bajaron antes de la esquina donde siempre deja a los pasajeros. La madre lo escuchó sin parpadear.

Al salir, respiró hondo como quien guarda aire en una botella para después. No lloró. Ese año dejó de llorar en público. El 2014 trajo un gesto que se volvió costumbre. Cada 21 de mayo, a la hora en que la luz cae, los padres colocaban dos velas blancas cerca del estadio Jalisco contra una barda con grafitis.

Las encendían, las protegían del viento con la palma y se quedaban ahí un rato. Nadie les preguntaba nada. Quien pasaba entendía. Al volver a casa siempre tomaban la ruta larga, la que reparte sombras y bordea el lote baldío. Algunos días, sin planearlo, dejaban ahí otra vela encendida sobre una piedra plana. Ninguno dijo por si acaso, pero ambos lo pensaban. En 2015, un programa de televisión local los entrevistó.

No hubo amarillismo. El entrevistador los dejó hablar y la madre repitió la frase que ya era suya. Hasta no ver esa mochila, no suelto la esperanza. En el estudio, el aire olía a cables calientes y maquillaje. Al salir, pasaron por una panadería, compraron conchas y café, se sentaron en una banca a comer en silencio.

Hubiera sido una tarde cualquiera si no era la de ellos dos, solos contra el ruido de la ciudad. El 2016 llegó con la fatiga de una década que todavía no era década. Para entonces, el expediente en alguna oficina dejó de moverse. A la familia le comunicaron que no había nuevas líneas. Ellos ya lo sabían por experiencia. Si la hubiera, el barrio se entera.

Ese año los carteles dejaron de reproducirse de manera masiva. Sobrevivieron en sitios donde el sol no les pegaba directo, en el pasillo de una que olía a aguacate recién partido, en la puerta de un taller mecánico que olía a aceite y a metal. Sin embargo, se negaron a que el silencio dictara la forma de su vida. Volvieron a recorrer el trayecto con la cabeza, con los pies, con los mapas.

El padre elaboró una hipótesis casera que no pretendía ser verdad, sino alivio. Salieron por una rampa lateral, buscaron señal para llamar. Alguien se acercó con algo que parecía ayuda. Caminaron unos metros hacia una calle oscura y en ese pequeño pliegue desaparecieron del mundo común.

No estaba seguro de nada, pero decirlo en voz alta le organizaba el día. Ese mismo año, al pasar frente al lote baldío, vieron que habían tirado ahí cascajo nuevo. La malla seguía rota. A un lado, alguien había improvisado un estacionamiento informal durante los partidos. Un hombre de chaleco fosforescente cobraba unas monedas y movía la mano en círculos para indicar dónde estacionarse.

De día el terreno parecía manso. De noche la sensación era otra. La tierra negra y la hierba alta tienen maneras de ocultar cosas. La madre, al mirarlo, sintió una punzada que no supo de dónde venía. Había aprendido a escuchar esas punzadas, a no ignorarlas. Pero ese día llovía y la ropa ya estaba empapada. siguieron de largo. Aquella Navidad fue sobria.

Dos platos, dos vasos, una foto en la mesa. En lugar de árbol pusieron una rama seca con listones blancos. No hablaron de regalos. En enero, ella se unió de manera discreta a otras mujeres que cada semana comparten tips de búsqueda. Cómo leer una zanja.

¿Cómo distinguir entre tierra removida y tierra vieja? ¿Cómo preguntar sin invadir? Volvía a casa con las manos sucias y el corazón trozado. No hablaban de leyes ni de oficinas. Hablaban de caminos, de soles, de sombras. Hablaban de volver. En esos años, el nombre de las gemelas nunca regresó a los titulares y, sin embargo, en ciertos círculos su historia seguía caminando. Alguien descubría la foto en una pared, preguntaba, escuchaba, llevaba la anécdota a otra mesa.

Hubo un día en que en un camión hacia Oblatos, dos muchachas con mochilas nuevas comentaron que se habían aprendido lo de ir juntas siempre. La madre, sentada dos asientos atrás, apretó el pasamanos con fuerza y miró por la ventana. El consejo que las hijas no alcanzaron a dar estaba siendo dicho por otras bocas. El 2016 terminó con un cielo claro.

En la noche del 31 encendieron dos velas pequeñas y las dejaron consumir hasta el final en el platito de metal. El ventilador viejo daba vueltas lentas levantando apenas el olor a cera. hasta ver la mochila”, dijo ella, “no como promesa, sino como brújula”. Él asintió. No hacía falta más. Después de 2016, la historia adoptó otra respiración. Ya no corría, caminaba.

La madre empezó a salir con un grupo pequeño de mujeres que, sin escándalo aprendían a mirar la tierra. No eran especialistas, eran persistentes. Llevaban palas cortas, guantes y agua. No hablaban de documentos, hablaban de sombras distintas en el suelo, de la forma en que el pasto crece sobre lo recién removido, de cómo huele la tierra vieja cuando la perturban.

Una de ellas decía que el olfato también aprende. Es como la cocina, explicaba. Un día, sabes cuando algo ya casi está, aunque no lo veas. Los domingos en casa, el padre sacaba una caja donde guardaba recuerdos, copias de fotos, el primer volante, un boleto del festival que un amigo encontró tirado y guardó como reliquia inútil.

Miraba todo con la distancia respetuosa con que se miran los objetos de una iglesia. A veces anotaba fechas en una libreta. Lluvias empezaron tal día, corte de pasto en el lote, nuevo puesto de tacos cerca de rampa norte, cosas pequeñas que sumadas le daban la sensación de estar cuidando los bordes de una historia que no quería que se desilachara.

El lote Baldío cambió de aspecto varias veces. A ratos lo usaban como estacionamiento improvisado, otras lo cerraban con cinta plástica y nadie entraba por semanas. Un par de niños volaban papalotes ahí en temporada de viento y por las tardes un señor paseaba un perro de orejas grandes. La malla rota seguía siendo una malla rota.

En 2018, alguien pintó con aerosol una cara sonriente en la barda contigua. La madre, al pasar pensó que la sonrisa era demasiado grande para esa pared. Hubo intentos de dejar ir. Lo probaron sin convicción. Cambiaron los muebles de lugar, pintaron la cocina de un color más claro, compraron nuevas tazas. Ese tipo de cosas no cambian el fondo, pero ayudan a respirar.

Amigas de la madre la invitaron a hablar en una parroquia. Ella aceptó, contó la historia sin dramatismos y explicó una vez más la mochila. La gente la escuchó con atención. Al final alguien dejó discretamente un sobre con un billete. Para las impresiones, decía una nota, le alcanzó para 100 copias más del cartel que pegaron en estaciones de tren ligero donde nunca habían pegado antes.

El padre se acostumbró a pasar por el estadio incluso cuando no había eventos. Le gustaba escuchar cómo suena el concreto cuando la ciudad está en pausa. El eco tiene otra forma, más seca. se quedaba un rato mirando la rampa lateral como quien mira la entrada de una cueva. Sabía que de ahí no saldría ninguna respuesta, pero se quedaba igual por si acaso, por si las memorias se acomodan distinto un día.

Entrado 2020, el mundo se contrajo, las calles se vaciaron, los puestos bajaron cortinas, el ruido se hizo pequeño. Para la familia, el aislamiento tuvo un efecto doble. Por un lado, el silencio se pareció más que nunca a su propia rutina. Por otro, el tiempo se volvió más espeso. No pudieron salir a pegar carteles nuevas semanas.

En la casa, sin embargo, continuaron encendiendo velas, eligiendo bien la hora en que la luz entra oblicua por la ventana y pinta de dorado la foto de las gemelas. La mochila en la historia seguía siendo un acto de voluntad. En 2021, cuando el movimiento regresó a las calles, también volvió el bullicio cerca del estadio. Un vendedor que ponía parrilla en los partidos se acercó a la madre con respeto.

Le dijo que hace años había visto en el lote a dos muchachos cavando de noche con lámparas pequeñas. No supo poner fecha ni describir caras. Tal vez fue 2012, tal vez 2013, tal vez otro lugar. El recuerdo cuando se guarda tanto se deforma. Agradecieron el dato. Esa noche el padre volvió al lote y se quedó de pie largos minutos contando su propia respiración para no hacerse historias que le quebraran.

Para 2023, la colonia había cambiado algunos puestos de lugar y aparecieron nuevos murales. La gente reconocía menos los carteles viejos. De vez en cuando, una persona joven preguntaba quiénes eran las de la foto. La madre lo contaba sin ritual, como si narrara una receta conocida. Eran gemelas. Salieron a un festival.

Iban con camisetas negras de una banda y con una mochila de mezclilla azul. A esa altura, la frase ya tenía el ritmo de una oración repetida 1 veces. Ese año, por primera vez, hablaron de mudarse, no porque dejaran de buscar. Al contrario, porque el cuerpo a veces necesita otros paisajes para poder sostener una búsqueda larga.

Vieron departamentos pequeños en colonias con menos ruido. Negociaron precios, calcularon tiempos de camión. Al final no se fueron. La ventana de su sala da una calle donde los perros se echan en la puerta y los niños juegan a la pelota. Esa pequeña normalidad les anclaba. El 21 de mayo de 2023, al encender las velas cerca del estadio, la madre notó que el lote Baldío tenía marcas de cal en el suelo.

Alguien había medido, trazado. “Van a construir algo”, dijo el padre. No sonó a amenaza ni a esperanza, sonó a movimiento. Se miraron sin decirlo. Cuando la tierra se remueve, a veces la tierra habla. Dejaron la vela en una piedra y se fueron despacio. El viento arrastró un olor a tierra seca y a hierba vieja. No sabían que estaban a un año de escuchar una respuesta que nunca pidieron con esas palabras.

Abril de 2024 comenzó con la ciudad entrando en calor. El lote Baldío al fin recibió máquinas. Camionetas entraban y salían dejando huellas profundas. Un letrero de plástico anunció lo obvio. Próximo estacionamiento. Por las mañanas, el sonido de una retroexcavadora se mezclaba con el canto de los pájaros y el rugido de los camiones.

La malla rota fue reemplazada por una cinta naranja y los pasos se volvieron medidos. José Ramírez, 51 años, llegó el tercer día de obra. Era un hombre moreno, manos curtidas, casco desportillado y una paciencia que viene de años de trabajo al sol. Le asignaron una zona con tierra más compacta, una esquina que había sido nivelada con cascajo años atrás. Con la pala sentía las texturas. Hay suelos que suenan huecos cuando ceden.

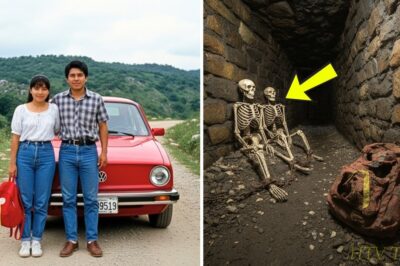

Ese sonó distinto, pastoso, húmedo en un punto que no debería estarlo. A media mañana, José clavó la pala y escuchó un golpe sordo contra algo que no era piedra. Bajó, apartó tierra con la mano, encontró un pedazo de tela negra endurecida por el barro. Tomó aire. La tela tenía un dibujo descolorido que con el primer brochazo de lodo quitado mostró un aro amarillento y adentro la sombra metálica de un revólver. Alrededor se intuían dos rosas. José había sido joven en los 90.

Reconoció el logo al instante. Se quedó inmóvil un segundo con la tela en la mano y gritó el nombre del capataz. Detuvieron la máquina. Varias personas se asomaron. formaron un círculo. José, ya arrodillado, continuó con cuidado. Apareció un hueso largo, luego otro, y luego de golpe, la forma inconfundible de una calavera que miraba hacia arriba con la boca abierta. Nadie habló.

Quitaron más tierra, descubrían lo mínimo, volvían a cubrir en el costado otro fragmento de tela negra con el mismo logo erosionado. Entre ambas figuras, como si hubiera quedado atrapada en un abrazo, emergió la correa de una mochila de mezclilla. José jaló con delicadeza. La mochila subió con un sonido de succión de barro.

Era azul, estaba rota y el cierre oxidado parecía morderse a sí mismo. El capataz tomó el teléfono con manos temblorosas. No hubo discursos. La Tierra tiene protocolos no escritos. Cuando aparece un hueso, se para todo. Se estableció una pequeña cinta alrededor. Se pidió a los curiosos que dieran espacio.

Se llamó a quienes saben tocar con cuidado lo que no pertenece al presente. José, un poco apartado, miró la mochila como quien mira un objeto que ya conocía de antes. Sin haber oído jamás la frase de la madre, había encontrado el centro de una esperanza. El olor en el aire cambió. La tierra vieja cuando se abre tiene un perfume que no se olvida.

Humedad estancada, hierro, algo dulce que no es dulce. Quienes estaban ahí guardaron silencio. Un trabajador más joven con casco nuevo preguntó si deberían sacar todo. José negó con la cabeza. No somos nosotros, dijo. Y se apartó dos pasos cuidando no pisar nada. La noticia corrió por el barrio antes de que tuviera forma.

Un vecino llamó a otro y ese a otro. “Encontraron algo en el lote”, se dijo. La madre en casa estaba lavando una taza cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado fue cuidadosa, como cuando se le habla a alguien que está en la orilla de un río. Ella no oyó todas las palabras. Oyó lote, ropa, mochila. Parece.

El plato se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el fregadero. No se cortó. A veces el cuerpo sabe evitar lo que no necesita. Llegaron al lugar en menos de media hora. La cinta naranja marcaba un perímetro pequeño. José los vio acercarse con pasos que no tropiezan. Hubo miradas que no necesitan presentaciones. La madre caminó hasta donde le permitieron y en un gesto que no sabía que tenía en el repertorio, llevó su mano al corazón.

Allí, sobre la tierra húmeda, descansaba la mochila de mezclilla azul con el cierre oxidado y un parche viejo desilachado en la esquina. No la tocó. Nadie la tocó. No hacía falta. Lo que siguió fue lento y a la vez preciso. Las telas, cuidadosamente levantadas mostraron el mismo logo conocido. El aro amarillo, el revólver, las dos rosas ya más marrones que rojas.

Los restos dos cuerpos juntos en paralelo con una distancia de palma de mano entre hombro y hombro. La tierra los había guardado con una discreción brutal. No había objetos alrededor, ni relojes, ni cartera, ni botellas, ni nada que contara otra historia distinta a la que ya traían encima.

La mochila estaba entre ambas, apretada por la presión del barro y del tiempo. La tarde cayó sobre el lote como cae sobre una cancha. El sol, al irse pintó de naranja los cascos. La madre no miró la calavera, miró el cuero del cierre, la costura de la correa, era su lenguaje. El padre, en cambio, miró los contornos de la tierra removida, la profundidad de la zanja improvisada, la cercanía con la calle lateral.

17 minutos a pie desde el estadio, anotó mentalmente como si una parte de sí siguiera calculando. Esa noche la colonia habló en voz baja. Nadie fue grandilocuente. Algunos encendieron velas en ventanas, otros pasaron frente al lote con paso lento. La noticia no necesitó altavoces. Tenía el peso de lo que se entiende sin explicación. En casa los padres no durmieron.

No lloraron como antes. El llanto encontró forma en la respiración larga, en las manos que no se sueltan, en el silencio que acompaña. La mochila, esa brújula, había regresado y con ella la certeza de que el tiempo puede esconder, pero no siempre borra. 10 días es una medida rara cuando se espera algo que no se sabe si se quiere.

En esos 10 días, la vida se comprimió en pasillos, salas frías y conversaciones a media voz. El barrio, respetuoso, no tocó la puerta a menos que hubiera algo que decir. Llegaron dos chupers de sopa de fideo, un pan de nata y una bolsa de naranjas. El cuidado en México suele llegar así, caliente y en silencio.

Las telas negras extendidas sobre una mesa contaban por sí solas lo que el tiempo había hecho. El amarillo del aro estaba mordido por la tierra. Las rosas, ya casi café, aún tenían su forma. La madre reconoció la curva precisa de una costura que ella misma había reforzado años atrás. No dudó.

El padre, que se aferra a datos para sostenerse, contó mentalmente los dientes oxidados del cierre de la mochila. Faltaban dos, exactamente los mismos que faltaban cuando ella la describía en la radio. No necesitaban más pruebas para entender lo que ya sabían. Aún así, la confirmación por ADN se pronunció clara, como debe pronunciarse lo definitivo.

La noticia se extendió por Guadalajara como una brisa pesada. No fue un escándalo, fue un murmullo hondo. En la prensa, algunos recordaron la foto de las gemelas riendo en el estadio. Otros, más sobrios, hablaron de los 13 años que caben entre una llamada cortada y un pedazo de tela bajo tierra. Nadie dijo nombres propios más allá de los que importan. Nadie inventó héroes ni villanos.

El hueco no necesitaba drama, necesitaba nombre. Los padres pidieron algo sencillo, tiempo. Volvieron a la cocina de siempre, pusieron agua a calentar, sacaron dos tazas, se sentaron frente a frente, hablaron poco, recordaron cosas pequeñas.

La vez que Ana Sofía se subió a una silla para tomar una foto de todas las tazas de la casa, la forma en que Mariana pasaba el dedo por el lomo de los libros antes de abrirlos. Recordaron sus voces diciendo, “Ahorita vamos.” Cuando salían al mandado, recordaron sobre todo que salían juntas y compartían peso en una sola mochila. Hubo un momento en que la madre preguntó al aire, “¿Y ahora qué hacemos con la esperanza?” No era una pregunta de derrota, era logística emocional.

La respuesta que encontraron fue extraña y, sin embargo, lógica. La esperanza no se tira, se cambia de lugar. Ya no consistiría en ver la mochila. Consistiría en que sus hijas descansaran cerca de donde vivieron, acompañadas de la música que amaban, con una despedida sin ruido innecesario. El barrio ofreció una misa sencilla.

Llegó gente que no conocían, pero que llevaba años con las caras de las gemelas en la memoria. Un joven se acercó con una camiseta de una banda nueva y se disculpó por no haber sido de ayuda antes. Nadie le pidió disculpas. La madre le tocó el brazo y dijo, “Gracias por venir.” En la puerta alguien dejó dos rosas rojas. No tenían tallo largo ni celofán.

Eran rosas de mercado, de esas que manchan los dedos de olor. El padre regresó una tarde al lote solo. El perímetro ya no estaba, pero la tierra tenía el color diferente que queda donde se ha abierto una herida. Se paró en el punto aproximado, miró hacia el estadio, calculó otra vez. 17 minutos sin prisa.

Se agachó, tocó el suelo con la mano, sintió el calor acumulado de abril, no habló. Se fue caminando por la calle lateral, contándose pasos como cuando uno se impone una tarea para no caerse. La ciudad parece la misma cuando uno está de duelo y sin embargo no lo es. Los sonidos se amplifican o se apagan sin razón. El vendedor de tamales parece hablar más despacio.

El tren ligero hace menos ruido al frenar. El viento, al pasar por las azoteas suena a otra cosa. En ese mundo raro, las gemelas volvían a casa en forma de objetos. La tela con el logo, la mochila azul. No eran ellas, pero eran su huella exacta. La despedida se planeó con cuidado, nada pomposo.

La madre pidió que sonara un playlist con guitarras que las dos amaban, no demasiado alto. El padre escribió en un papel dos fechas separadas por un guion. puso también un punto y coma como lecciones invisibles. Lo que sigue no es un punto final, es otra frase. Nadie habló de justicia, no porque no importara, sino porque ese día tocaba otra cosa.

Cuando los vecinos se fueron, la casa quedó llena de silencio amable. En la mesa, junto a la foto, dejaron la mochila limpia de barro. Tal como había salido después de pasar por manos que saben limpiar sin borrar, no cabía nada en ella, era pura presencia. La madre pasó el dedo por el cierre, lo subió un centímetro, lo bajó.

“Terco”, dijo con una sonrisa pequeña y dejó la mano ahí, quieta unos segundos. El padre, desde la ventana miró hacia la calle donde un perro se echaba siempre a mitad de la banqueta como un guardián. Vamos a seguir”, dijo. No explicó qué significaba seguir. Ella entendió. Hay historias que cuando terminan de una forma exigen recontarse hacia atrás.

El padre comenzó a caminar la ruta como si fuera una cuerda floja que se transita a oscuras. Salía al atardecer cuando la ciudad tiene todavía el color de las cosas conocidas y caminaba los 17 minutos hasta el punto donde habían estado. Cronometraba sin mirar el reloj, como si el cuerpo supiera el camino. Se detenía en la rampa lateral y observaba qué pudo haber pasado para que dos muchachas que siempre caminaban juntas salieran de la vista del mundo.

Frente al estadio, los pasillos de salida crean embudos. La gente se aprieta y se separa como si fueran corrientes de agua. Si una persona se adelanta a dos pasos, la otra puede perderla entre hombros. A veces explica el camino no es recto. Uno rodea un grupo, esquiva una pelea menor que nadie recuerda, se gira para contestar una broma.

En ese lapso, una línea se cruza con otra y si alguien está esperando a la orilla, puede leer el momento donde las líneas se abren. No hace falta imaginar mucho más para entender que una llamada no completada, el ruido, la urgencia por aire pudieron haber tejido el minuto propicio para el error. El lote en 2011 era más salvaje. La hierba alta esconde desniveles, las zanjas parecen sombras.

El cascajo forma pequeñas cuevas donde las ratas anidan. Después de la primera lluvia de mayo, la tierra cede con facilidad. Cabar es más simple si se sabe dónde el terrón se desarma. Un entierro raso puede volverse profundo con el primer aguacero. El padre llegó a esa conclusión parado frente a lo inevitable.

Alguien conocía un poco cómo se comporta la Tierra. O alguien tuvo prisa y el cielo ayudó a tapar. Él no busca culpables en su cabeza, busca lógica. La lógica le da un hilo que sostienen las manos. El hilo, sin embargo, no explica por qué eligieron ese lugar. Destino, casualidad, proximidad. Un hombre pasa por ahí con un perro y saluda.

Dice que en aquellos años la esquina de la malla rota era un atajo para recortar hacia la avenida. Por ahí cruzaba mucha gente. Ese tránsito continuo pudo servir de cortina. Se confunde lo que pasa cuando pasa de todo. La madre eligió otra tarea, reconstruir la tarde del festival con lo que recordaban las gemelas, con lo que ella sabía de sus costumbres. Ana Sofía, la de la cámara, no habría soltado la mochila porque dentro iban ambas cosas importantes, el agua y las credenciales. Mariana, paciente, habría insistido en salir a buscar señal y volver.

No veía a sus hijas siguiendo a alguien por gusto. Si caminaron hacia afuera, fue porque intentaban algo suyo. Avisar a casa que estaban bien. La ironía es cruel. Por intentar eso, tal vez cruzaron el borde equivocado. En esa reconstrucción sin drama, la ciudad ofrecía piezas sueltas.

Un señor que jura que esa noche la calle lateral tenía un poste sin luz. Una vendedora que recuerda que se quedó sin cambio y le pidió a una niña con camiseta negra un billete de 20. Un muchacho que cree haber visto la mochila azul en un pasillo por donde solo pasan quienes conocen el estadio. Ninguna pieza sola resuelve nada. Juntas dibujan una sombra aceptable.

Volvieron al lote con flores, no para el espectáculo, sino para el diálogo íntimo que se tiene con la Tierra. Dejaron dos ramos pequeños y al ponerlos notaron que el viento hacía un sonido particular al pasar entre las varillas de la cinta naranja que aún quedaba en un extremo.

Ese silvido será desde entonces un recordatorio físico, el sonido del viento en una obra, la vida que sigue. En casa, la mochila de mezclilla ocupó un lugar visible, no como trofeo, como testigo. A veces la madre abría el cierre tercamente y lo volvía a cerrar. No había nada adentro ni tierra ya. Estaba limpia. No olía a barro, olía a tela vieja secada al sol.

Si los objetos pudieran contar, ese pedazo de mezclilla diría el mapa completo desde Oblatos hasta el estadio. Desde el estadio hasta la Tierra. Como no puede, la familia le presta palabras. En las noches, el padre escribe notas en un cuaderno que ahora tiene título: 17 minutos. Anota recorridos, describe esquinas, dibuja planos a mano alzada. No busca convencer a nadie, busca no olvidar.

A veces, cuando se sienta, piensa en la llamada de las 19:20, como el instante en que el tiempo se goteó fuera de su contenedor. Nada antes ni después tiene la misma densidad. Es posible que nunca sepan más. Es una frase dura de aceptar, pero no imposible. La madre la pronuncia despacio como quien prueba una palabra extraña.

Luego añade otra para que la primera no se quede sola, pero sabemos dónde están. Eso cambia la forma del aire en la casa. Abre ventanas, permite que el dolor tome otra postura. Un día pasaron por el estadio y un grupo de jóvenes salía riendo con camisetas de bandas nuevas. Una de ellas llevaba una mochila de mezclilla con un parche que se despegaba en la esquina.

La madre la miró con cariño, como se mira a alguien que no sabe que está a salvo. Quiso decirle, “Vayan juntas, no se separen, avisen.” Pero se guardó la frase. La pensó como si la enviara por la antena invisible que conecta a las madres del mundo. Quizá llegó. El barrio. Quiso despedirse también a su modo. En la siempre pegaron carteles, el dueño colgó. Detrás de la caja, la foto de las gemelas con un listón negro discreto.

No era un altar, era una esquina de memoria. En el mercado, la señora de jugos puso dos vasos de naranja sobre el mostrador y los dejó ahí hasta que el hielo se derritió, como si el tiempo mismo bebiera. Un músico callejero al enterarse tocó una balada vieja con guitarra desafinada y entre notas dijo simplemente, “Para las muchachas que iban juntas.

” La madre pensó en un gesto mínimo para cerrar el círculo, llevar la mochila de mezclilla por una vez al estadio, no durante un festival, no en medio de gritos. Un martes cualquiera, a media mañana, caminaron los dos, mochila en mano, por el mismo trayecto. El sol les pegaba en los hombros. El estadio vacío hacía eco de sus propios pasos.

Sentados en una grada alta, dejaron la mochila entre ellos, como antes lo hacían las hijas. No hablaron. Dejaron que el viento hiciera su parte. La correa rozaba el concreto y producía un sonido leve, como un recordatorio. Regresaron por la calle lateral, donde la señal a veces falla. La madre miró el celular y por impulso extraño marcó su propio número desde el teléfono del padre. El tono sonó con claridad.

Ahora hay señal”, dijo sin ironía. El padre asintió. La ciudad cambia de detalles invisibles cuando nadie la mira. Postes reparados, cables nuevos, sombras que se mueven. Si la llamada de 2011 hubiera tenido una rayita más, quizá otra cosa. Pero esa oración no lleva a ninguna parte. Un joven de esos que ayudan sin pedir foto se acercó una tarde al verlos caminar con la mochila.

les dijo que si querían podía escanear la tela para conservarla en imagen digital para que el tiempo no la terminara de borrar. Aceptaron. En la pantalla de la computadora, la trama de la mezclilla parecía un mapa de carreteras. Las grietas del estampado eran como ríos secos. Imprimieron una copia y la guardaron en un marco sencillo. Ahora la mochila existía también como dibujo.

El original se quedó en la casa. alcance de la mano. Las entrevistas nuevas fueron pocas. El barrio no tiene hambre de historias, tiene hambre de tregua. Aún así, hubo una nota que se atrevió a hacer una pregunta incómoda. ¿Se arrepienten de algo? La madre guardó silencio un segundo, que pareció un minuto.

Dijo que no, que habían hecho lo que pudieron con lo que tenían. Que si acaso hubiera querido enseñarles a decir no más fuerte. El padre junto a ella añadió y a desconfiar de atajos, no hubo más. No querían convertir su dolor en manual. A veces los manuales no aplican. En la casa, una repisa nueva se destinó a cuatro cosas. La foto de las gemelas riendo, la impresión de la tela con el logo desgastado, la mochila y una libreta con las notas del padre.

En la primera página él escribió, “No somos una historia inconclusa, somos una historia que sabe hasta dónde puede saber.” Esa frase, que parece juego de palabras les permitió dormir mejor. Un detalle pequeño llamó la atención una tarde en el borde inferior del estampado de una de las camisetas, la madre detectó la marca de un hilo azul que no pertenecía al dibujo. Era su puntada.

la había hecho apresurada antes de aquel sábado para que el borde no se desilachara. Verla ahí 13 años después le produjo un alivio extraño, no porque resolviera nada, sino porque confirmaba una presencia concreta. “Estuve ahí”, se dijo a sí misma. “Mis manos estuvieron ahí.” Esa materialidad calma. El padre siguió visitando el lote a ciertas horas. Lo hacía con respeto, como se visita un panteón.

Llevaba agua y vertía un chorrito en la tierra, gesto viejo que alguna vez aprendió de su madre. Decía en voz baja dos nombres y se iba. En una de esas visitas, José Ramírez se le acercó. No dijo su nombre, no hacía falta. Se estrecharon la mano. José le contó que desde entonces no pudo ver una camiseta de esa banda sin que la piel se le pusiera chinita.

No por miedo, aclaró por respeto. Se quedaron parados mirando el suelo en silencio largo. Era su lenguaje. La colonia, que a veces olvida y a veces recuerda con toos sudez, adoptó una pequeña costumbre. En mayo aparece en algunas ventanas un recorte del logo de la banda impreso en blanco y negro con dos rosas pintadas a mano por los niños. No dice nombres, no hace falta, es un guiño.

Aquí seguimos, aquí los tenemos presentes. No es un homenaje ruidoso, es un gesto de barrio. La madre recibió un día un mensaje breve de una de las amigas de la prepa. Perdón por haber tardado tantos años en atreverme a escribirles. No había nada que perdonar, le contestó con una foto de la mochila ganando sol en la ventana.

La luz al atravesarla hacía visible cada hebra de la tela. Esto no sostuvo, escribió. Del otro lado llegó un corazón pequeño. A veces con eso alcanza. La decisión de dónde descansar no fue simple, pero tuvo una claridad serena. Querían que fuera cerca en un sitio donde el sol de Guadalajara pegara como siempre.

No anunciaron la fecha, convocaron solo a quienes necesitaban estar. El día elegido soplaba un viento tibio que hacía vibrar los cables de la calle como cuerdas. La madre llevó dos rosas rojas envueltas en papel periódico. El padre cargó la mochila por última vez, no como carga, sino como compañía. En la pequeña ceremonia, alguien mencionó una anécdota luminosa.

La vez que las gemelas repartieron vasos de agua a desconocidos en una fila eterna para entrar a un concierto, era un gesto mínimo que salvó una tarde calurosa. La historia circuló entre los presentes como un vaso que no se vacía. Se habló de su risa gemela, de cómo una completaba la frase de la otra, de la eternidad de sus chistes internos que nadie más entendía.

Nadie pronunció discursos. La música hizo de puente. Al final, cuando casi todos se habían ido, la madre y el padre se quedaron un rato. Colocaron la mochila sobre un asiento de piedra entre dos sombras. Ella la miró con una ternura contundente. “Gracias por regresar”, dijo como si hablara con una persona.

Él posó la mano en el aro amarillento impreso en la tela de una de las camisetas doblada con respeto. “Cuidaron ustedes de esto, ahora nos toca a nosotros cuidar de ustedes”, añadió en voz baja. El viento, caprichoso, movió una hoja cerca y produjo un crujido breve como respuesta. De regreso a casa, el camino se sintió distinto.

Las calles eran las mismas: baches, perros dormidos, ropa colgada. Pero el aire parecía tener un peso nuevo. No era menos dolor, era un dolor con domicilio. Cenar fue más fácil esa noche. Pusieron frijoles y tortillas sobre la mesa, se sirvieron sin ceremonia, masticaron con hambre verdadera.

El cuerpo agradecido entendió que el mundo no se había roto por completo. Con el tiempo empezaron a permitirse cosas pequeñas. La madre volvió al cine con una amiga. El padre arregló el ventilador que hacía años cojeaba. Pintaron de nuevo una pared, esta vez de un tono mostaza que la luz de la tarde vuelve cálido. Entre brocha y brocha hablaban de anécdotas nuevas sin pedirle permiso a la tristeza.

En el barrio alguien les gritó desde la otra acera. ¡Qué bonito color! Sonrieron. Esas capas de normalidad no traicionan a nadie. Son, de hecho, otra forma de honrar. Una tarde de julio llenaron una cubeta, lavaron la mochila con suavidad y la extendieron en la azotea. El sol hizo su trabajo, el viento también. Mientras la tela goteaba, la madre pensó que ese goteo era una música conocida.

la de tantas azoteas de México, donde la ropa cuenta historias discretas. La mochila volvió a la repisa con olor a limpio y un tono de azul un poco más claro. No buscaron borrar el óxido del cierre. Esa terquedad era parte de su carácter. Entre los vecinos surgió una propuesta sin protocolizar.

Colocar en el lote ya convertido en estacionamiento en obra una placa pequeña que dijera algo. No nombres completos. No fechas rimbombantes, tal vez una frase. El padre sugirió. Aquí el silencio devolvió dos nombres. Gustó. Cuando el lugar abrió, la placa discreta apareció en una esquina, nivel de mirada donde el sol la dora por las tardes. Nadie la vandalizó.

Quizá porque no grita, quizá porque la ciudad entendió. Las noches desde entonces tienen otro sonido en la casa. El ventilador ya no es el zumbido de la espera, es un rumor de compañía. A veces ponen música sin motivo y dejan que una guitarra vieja llene la sala mientras cae la luz sobre el marco de la foto. La madre, que había dejado de cocinar postres, retomó una receta de flan con caramelo oscuro.

El padre compra cada tanto rosas de mercado, dos, y las pone en un vaso en lugar de florero como les gusta. Duran poco, no importa. Lo que dura demasiado cansa. No es que hayan dejado de querer respuestas, es que aprendieron a vivir con la pregunta. En una libreta nueva, la madre escribió, “Se puede seguir sin saberlo todo.

” Debajo dibujó la silueta de una mochila con un cierre a medio subir. Esa mitad abierta es su manera de decir que no cierran la historia, solo la guardan con cuidado. Con el paso de los meses, el estadio volvió a llenarse y vaciarse sin que eso fuera una ofensa. El barrio, adaptado, integró el recuerdo a su rutina.

En la ventana de la casa de los Martínez, dos pequeñas luces solares se encendían por la noche sin que nadie tuviera que preocuparse por prenderlas. Eran como vigilantes humildes. En la repisa, la mochila y la impresión del logo convivían con una planta que, testar decidió crecer hacia la calle. Un día cualquiera, una escuela de la zona invitó a la madre a hablar con un grupo de adolescentes.

Ella aceptó con la condición de no convertirlo en charla de miedo. Se paró frente a 40 muchachas y muchachos con mochilas de colores y dijo algo simple: “Vayan juntos, avisen y si algo les vibra raro, confíen en esa vibración.” No mencionó nombres, mostró la impresión de la tela con el logo.

Contó que una vez, cuando sus hijas se perdieron de niñas en un mercado, se reencontraron porque habían acordado una palabra clave. “Pónganse una”, sugirió. Los jóvenes, atentos tomaron nota como si se tratara de una receta útil. No era sermón, era un consejo de cocina práctico, probado en casa. El padre continuó con su cuaderno, 17 minutos, pero ya no para rascar la herida, sino para convertir esos apuntes en una caminata guiada para sí mismo.

Invitó a dos vecinos a recorrerla. Una tarde. Salieron del estadio, hicieron alto en la rampa, bordearon la calle lateral, pasaron frente al sitio que ahora tenía piso parejo y líneas blancas. Ahí, dijo sin dramatismo. Los vecinos guardaron silencio y luego hablaron de otra cosa. Esa normalidad fue agradecida. Ocurrió entonces algo pequeño que, sin embargo, cambió el tono de los días.

La madre encontró en una caja la libreta donde Mariana escribía cuentos. Entre hojas de tinta morada había una escena sobre dos hermanas que se pierden en un mercado y se orientan por el olor a pan. No era profético, era cotidiano. Leyó en voz alta y al terminar rió con ganas por un chiste interno que solo alguien de casa entendería.

Reír así de nuevo fue una novedad. La historia como tal no buscó salir de su tamaño. No hubo murales gigantes, no hubo himnos. Hubo una cadena humana de gestos chicos, una señora que se aprendió la frase de la mochila y la repitió en otras cocinas. Un chóer que aún lleva la foto pegada y le limpia el polvo de vez en cuando.

Un trabajador, José, que pasa en su bici por la calle del estadio y se santigua con discreción sin necesidad de templo. Ese tejido mantiene caliente la memoria. Mientras tanto, la ciudad siguió. Hubo otra final en el estadio, otro concierto, otro tianguis nuevo en una esquina, otro cachorro echado al sol. Las gemelas en esa Guadalajara que no se detiene, quedaron en un sitio estable.

Dos risas sostenidas en una foto, dos tejidos de tela vieja, dos rosas rojas que el tiempo convirtió en marrón. Sus padres, sin embargo, las trajeron al presente de otras maneras, cocinando la receta que a ambas les encantaba, usando su refrán favorito cuando el ventilador hace ruido.

Dale un golpecito y entiende, dejando dos lugares en la mesa los días que la casa está exultante sin razón. La mochila, que en algún momento fue brújula, ahora funciona como contraseña. Cuando llega alguien querido y la ve, no pregunta, solo se acerca un poco más despacio. A veces, quienes no conocían la historia preguntan, “¿Por qué la guardan ahí?” La madre contesta como siempre, “Porque nos enseñó a no soltar la esperanza.

” Ese verbo, enseñar le queda perfecto a un objeto que ella colocó en todas las frases durante 13 años. Una tarde nublada, el padre y la madre regresaron al estadio sin motivo. Dieron una vuelta, se sentaron en una grada, no hablaron de nada en particular. Miraron los anuncios, escucharon el murmullo de la ciudad.

Él abrió el cuaderno y en la última página escribió, “Caminata terminada.” Ella mirando el cielo añadió, “Pero la vida continúa. No fue grandilocuente. A veces las buenas frases se dicen bajito. El final de esta historia no corrige nada del mundo, pero ordena un cuarto de una casa. El barrio lo entiende. En mayo, las dos velitas cerca del estadio volvieron a encenderse a la hora en que el cielo decide ponerse naranja.

La placa discreta del estacionamiento devolvió el reflejo del sol como si guiñara. No había discursos, había pasos. En las ventanas, algunos recortes del logo de la banda con rosas pintadas por niños se movían con el viento. Los padres encontraron su forma de continuar. Abrieron la puerta en las tardes para que entre el olor a elote tostado de la calle.

Pusieron una mesa pequeña donde vecinos pueden dejar una nota sin tocar el timbre. Y cada tanto prestan su historia como una advertencia tranquila. Caminen juntos, dicen, y confíen en la corazonada. No venden miedo, comparten experiencia. Eso en una ciudad como Guadalajara es un servicio silencioso. No apareció nadie a decir, “Fui yo.

” No hubo revelación súbita ni confesiones tardías. Lo que hay es una verdad que alcanza. Las gemelas Ana Sofía y Mariana, 16 años que salieron una tarde de sábado con playeras negras y una mochila de mezclilla y que por razones que el relato no pudo precisar fueron escondidas en la tierra a kilómetro y medio del estadio.

13 años después la tierra las devolvió con los mismos objetos que las convirtieron en recuerdo público. dos camisetas con un logo que ahora es marrón, una mochila azul que oxidó su cierre. Es duro. Es cierto, es verosímil. La madre ya no dice hasta no ver la mochila, no suelto la esperanza. Ahora dice algo más amplio. La esperanza cambia de lugar.

A veces la deja en la ventana junto con la mochila para que se caliente al sol. A veces la lleva a caminar para volver con pan y agua fresca. a veces la presta a otras mujeres que buscan. El padre, por su parte, guarda el cuaderno 17 minutos en un cajón fácil donde no estorbe. Sabe que lo abrirá menos, pero no lo tirará. Es parte del mobiliario íntimo.

La historia podría terminar aquí con una casa pintada de nuevo, una repisa ordenada y dos nombres que aunque no vuelven se pronuncian sin romperse. Pero hay un gesto más. Una tarde en el estadio suena una canción vieja. Entre la gente, dos chicas con camisetas negras se abrazan y aprietan una mochila de mezclilla que no es la misma. En sus rostros un brillo familiar, no porque se parezcan a nadie, sino porque la alegría adolescente tiene rasgos que se repiten.

La cámara de un desconocido las retrata. La foto, sin saberlo, se suma al álbum invisible de la ciudad. Al verla, la madre, que ese día pasa por ahí de camino al mercado, sonríe en silencio. El mundo, piensa, nos ofrece repeticiones para que no olvidemos aprender. Y así el caso de las gemelas de Oblatos no termina en una oficina ni en una frase redactada con solemnidad.

Termina en una cocina donde el ventilador hace su música, en un lote donde una placa susurra, en una colonia que ya sabe qué significa cuidar de los suyos. Termina en el lugar exacto donde empezó, en la ciudad que con todos sus ruidos puede también guardar lo que encuentra. Si esta historia te acompañó, te invito a quedarte.

Suscríbete al canal para escuchar otras ausencias que casi se pierden en el ruido. Comparte este video con quien entienda la importancia de nombrar. Gracias por quedarte hasta el final. Tu atención mantiene vivas estas memorias. Oh.

News

Pareja desaparece en 1994 durante viaje por la Sierra de Zongolica — 11 años después, hallan algo…

Durante años, el último recuerdo que las familias Ramírez y Vargas tuvieron de sus hijos fue una imagen simple, pero…

“A VER SI SIRVES PARA ALGO, TRADUCE ESTO” SE RÍO EL MILLONARIO Y LA VERDAD LO HUMILLÓ Y QUEDÓ HELADO

A ver si realmente vales algo, traduce este contrato al árabe ahora mismo. A ver si realmente vales algo, traduce…

¡TE HAGO CEO SI TOCAS ESTE PIANO!” SE BURLÓ EL MILLONARIO… Y LO QUE PASÓ DEJÓ A TODOS EN SILENCIO

Si logras tocar esta pieza aquí en el piano, te doy el cargo de CEO de mi empresa. Si logras…

“¡TU NOVIA NO DEJA QUE TU HIJO CAMINE!” REVELÓ EL NIÑO POBRE …

Un millonario estaba perdiendo a su hijo y no por una enfermedad. Era como si las fuerzas de Mateo se…

Chica Desapareció en 1990 — 22 Años Después, su Padre Hojea …

En 1990, una adolescente de Oregón desapareció sin dejar rastro, dejando a su madre y a su padre sin respuestas…

Excursionista Desapareció en Tennessee — 6 Años Después Hallada en Tanque Viejo junto a Campamento

Durante seis largos años, un viejo tanque de hierro enterrado en el suelo en el territorio de un campamento abandonado…

End of content

No more pages to load