Año de 1769. Mérida, capital del Yucatán colonial, amanecía envuelta en un aire húmedo y pesado propio de la estación lluviosa. Las campanas de la catedral resonaban como si cada tañido anunciara un presagio. Entre las callejuelas empedradas y las fachadas blanqueadas por la cal, una familia de abolengo preparaba la boda de su primogénito.

la casa solariega de los Escalante, con sus balcones de hierro forjado y sus grandes patios interiores, había sido engalanada con guirnaldas de flores, candelabros de plata y mesas repletas de frutas exóticas, vinos españoles y platillos de la región.

Nada en aquella mañana sugería que esa sería una de las jornadas más recordadas de la ciudad, no por su esplendor, sino por la tragedia que la marcaría para siempre. La joven novia, María del Rosario Valdés, apenas tenía 18 años. Su belleza era celebrada en las tertulias y su porte distinguido parecía sacado de un retrato barroco. Sin embargo, detrás de su sonrisa tímida y su vestido bordado a mano, se escondía una historia de tensiones familiares.

Escalante, de ascendencia española y con propiedades que incluían haciendas en Equeneras y estancias de ganado, veían aquel matrimonio con cierto recelo, pues la familia de María, aunque respetable, no igualaba su fortuna ni su influencia.

Era un secreto a voces que la madre del novio, doña Beatriz Escalante, nunca aprobó aquella unión. La cortesía de sus gestos no lograba ocultar el hielo de su mirada. La iglesia de Sanil de Fonso había sido testigo de la ceremonia esa mañana. Testigos relatarían años después cómo los vitrales dejaban pasar una luz turbia, como si el día presintiera lo que estaba por venir.

Tras el intercambio de votos y anillos, los recién casados fueron escoltados hasta el palacio familiar, donde el banquete esperaba a más de 200 personas. Entre los invitados había oficiales españoles, comerciantes criollos, clérigos y damas vestidas con mantillas bordadas. La orquesta, compuesta por músicos mestizos, afinaba sus instrumentos mientras el aroma de especias y carnes asadas impregnaba el aire.

En un rincón del gran salón, varios sirvientes iban y venían con bandejas de vino y dulces conventuales. Según registros de inventario, el menú incluía pavo en mole, tamales de cazón, frutas traídas desde Campeche y un costoso Jerez. Sin embargo, un solo plato destacaría en la memoria de todos, un guiso de pescado bañado en salsa de almendras que, según los cocineros, había sido supervisado personalmente por la propia doña Beatriz.

Este detalle anotado en el libro de cocina familiar hallado años después se convertiría en una pieza clave en las investigaciones. María del Rosario, vestida de blanco con encajes franceses, parecía ajena al murmullo de rivalidades que corría entre los invitados. Testimonios orales recopilados en el siglo XIX describen su risa suave mientras escuchaba los brindis de su esposo. Nadie percibió la rigidez en el semblante de su suegra que ocupaba la cabecera de la mesa.

Entre velas encendidas y flores de azar, el ambiente tenía un aire casi teatral, como si cada gesto formara parte de un drama cuidadosamente ensayado. Un manuscrito encontrado en 1832, firmado por un descendiente de la familia Valdés, señalaba: “Había en esa casa una sensación de vigilancia constante.

No sé cómo explicarlo, pero incluso los sirvientes parecían actuar como si alguien los observara desde las sombras. Esta observación, que en su momento pasó desapercibida, cobra relevancia cuando se reconstruye el ambiente de aquel banquete. Se hablaba en voz baja de viejas disputas por tierras y herencias.

Los Escalante mantenían su posición social gracias a alianzas políticas, mientras los valdés buscaban estabilidad económica. La boda, más que una unión romántica, parecía una transacción social. Las campanas de plata que anunciaban cada plato resonaban sobre el rumor de conversaciones. En la cabecera, doña Beatriz conversaba con un canónigo sobre asuntos parroquiales, pero testigos recordaron que sus dedos permanecían inquietos, jugando con un pañuelo de seda.

Algunos invitados, ajenos al drama latente, se deleitaban con los vinos y dulces, mientras otros intercambiaban miradas discretas. Mérida era una ciudad pequeña, todos se conocían y cada evento social era también un escaparate de poder. La música, los aromas, las risas forzadas, todo parecía diseñado para ocultar una tensión que se sentía en el aire.

La novia, radiante y nerviosa, apenas probaba los platillos. El novio, orgulloso, levantaba su copa una y otra vez. Y en medio de esa escena de lujo colonial, un gesto imperceptible habría de cambiarlo todo. Entre las fuentes de cristal y los candelabros resplandecientes, un movimiento fugaz de manos pasó desapercibido para la mayoría.

Una cucharada más de salsa en el plato de María, servida con una sonrisa cortés. Al anochecer, cuando los invitados comenzaron a bailar al son de los violines, el calor sofocante se mezclaba con el aroma de las flores que decoraban el salón. Afuera, la ciudad dormía bajo el resplandor de las antorchas. Adentro, en el palacio escalante, la tragedia aguardaba en silencio, como si el destino hubiera tomado asiento entre los invitados.

Ninguno de los presentes podía imaginar que esa velada, destinada a ser recordada como una de las más fastuosas del Yucatán, quedaría grabada en los anales de la ciudad por razones mucho más oscuras. El eco de las copas al chocar, los murmullos de las damas y el susurro del viento nocturno parecían preludiar algo inevitable. Así comenzó la historia que siglos después seguiría atormentando a Mérida con música, risas y una sombra invisible que se deslizó por la mesa nupcial.

El primer indicio de que algo no estaba bien surgió apenas media hora después de que se sirvió el plato principal. La música seguía sonando, los brindis continuaban y María del Rosario sonreía con cortesía, aunque ya había comenzado a palidecer. Algunos testigos señalaron que en un principio sus síntomas parecían fruto del cansancio.

Una boda de aquella magnitud implicaba horas de ceremonia, calor sofocante y la presión de una sociedad que esperaba de ella perfección. Pero un detalle comenzó a llamar la atención de sus damas de compañía. un temblor sutil en sus manos, seguido por un suspiro largo, como si el aire comenzara a faltarle. El baile se detuvo abruptamente cuando la novia se llevó una mano al pecho y se inclinó sobre la mesa. Hubo un momento de confusión.

El novio se levantó de inmediato mientras algunos invitados creían que se trataba de un simple desmayo. Las mujeres del salón corrieron a abanicarla y los sirvientes trajeron agua de azahar. Sin embargo, los síntomas empeoraron con rapidez. Sus labios adquirieron un tono amoratado y un sudor frío cubrió su frente.

Los murmullos se transformaron en gritos apagados mientras la orquesta dejaba sus instrumentos a un lado. La escena que minutos antes era de lujo y celebración se convirtió en un cuadro de caos controlado. El Dr. José Ignacio Cervera, médico de la familia Escalante, fue llamado de inmediato. Sus memorias conservadas en los archivos parroquiales describen así el momento.

Al llegar hallé a la señora María del Rosario en un estado de debilidad extrema, con dolores agudos en el abdomen y signos de vómito inminente. Su respiración era irregular y sus ojos vidriosos. El ambiente estaba cargado de un olor peculiar metálico que me hizo sospechar de inmediato que algo grave había ocurrido.

Este testimonio, fechado en 1770, cuando Cervera elaboró un informe formal, constituye la primera señal documental de que aquel banquete escondía algo más que un accidente. El salón, iluminado por decenas de velas, parecía más oscuro con el paso de los minutos. Los invitados fueron retirados discretamente hacia los corredores mientras los familiares rodeaban a la novia.

Se ordenó silencio y algunos sirvientes cerraron las pesadas puertas de Caoba. Los sonidos de la fiesta se apagaron por completo. En su lugar se escuchaban susurros tensos, el tintineo de cucharillas sobre tazas de agua y los soyozos contenidos de las damas de honor.

El novio, arrodillado junto a su esposa, intentaba mantener la calma mientras sujetaba su mano. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra que ya rondaba la mente de varios: envenenamiento. Los relatos de la época coinciden en un detalle inquietante. Doña Beatriz Escalante permanecía sentada, inmóvil, observando el drama con una expresión enigmática.

Algunos la describieron como una estatua de mármol, mientras que otros juraron que sus labios apenas esbozaban una sonrisa amarga. Su figura vestida de terciopelo oscuro contrastaba con el vestido blanco de la novia agonizante. Este contraste simbólico sería citado por historiadores locales como una imagen icónica de la tragedia.

Pese a los esfuerzos del médico, María comenzó a convulsionar. Se trajeron paños fríos, rezos y frascos de esencias traídos de conventos, pero nada parecía aliviarla. Los síntomas progresaban demasiado rápido, dolores punzantes, vómitos violentos y una debilidad extrema. Los invitados más cercanos empezaron a murmurar teorías en voz baja.

Se habló de mal de ojo, de brujería, de castigos divinos. En el Yucatán del siglo XVII, la superstición aún formaba parte de la vida cotidiana. Pero entre los médicos y los pocos estudiosos presentes, una palabra se repetía con creciente certeza, arsénico. En medio del caos, un joven escribano de la familia Valdés tomó notas frenéticas para registrar cada detalle.

Su cuaderno, hallado décadas después en una caja de madera, ofrece una visión más íntima de esa noche. Las velas parpadeaban y parecía que el aire mismo se había vuelto pesado. La señora María pidió ayuda. Sus ojos imploraban. Nadie sabía qué hacer. El médico sudaba tanto como ella. La señora Beatriz no dijo palabra alguna. Parecía mirar a través de todos, como si supiera algo que nosotros no.

Las horas avanzaron con lentitud. Mientras la novia se retorcía de dolor. Afuera, los vecinos que escuchaban rumores se reunían frente al portón de la casona, preguntándose qué ocurría en el interior. El bullicio de la ciudad colonial se había apagado y las calles, iluminadas por faroles de aceite, parecían contener el aliento.

Dentro de la mansión, los criados se miraban unos a otros con temor. Uno de ellos, una cocinera llamada Tomasa, declararía años después ante un tribunal local. Yo vi como la señora revisó el plato antes de mandarlo al salón. No puedo olvidar cómo me miró cuando lo entregué.

A medianoche, cuando la música había cesado y el banquete se había convertido en vigilia, el médico pidió preparar una cama improvisada en una de las habitaciones cercanas. María fue trasladada en brazos, rodeada de rezos. La fiesta había muerto junto con las velas que se apagaban una a una. Algunos invitados fueron escoltados a sus casas en silencio.

Otros se negaban a irse, temerosos de lo que aquello significaba. El miedo se había instalado como un invitado más, uno que nadie había invitado, pero que se negaba a irse. El sonido de los cascos de caballo sobre el empedrado resonaba en la madrugada mientras mensajeros eran enviados a llamar a otros médicos y autoridades.

Mérida, en ese instante, era una ciudad dividida. De un lado, el lujo y la opulencia de las familias poderosas. Del otro terror de un crimen que parecía haber ocurrido ante los ojos de todos. Sin embargo, la verdad estaba lejos de ser revelada. Lo que había comenzado como una celebración ahora era un misterio envuelto en rumores y secretos.

Y mientras María agonizaba, su suegra permanecía en silencio, impasible, como si el destino de aquella joven hubiera estado decidido mucho antes de que sonaran las campanas nupciales. El amanecer del día siguiente trajo consigo un silencio espeso sobre Mérida. La noticia del colapso de la joven esposa ya había empezado a circular, aunque los detalles se susurraban más que se decían en voz alta.

Frente a la casona de los Escalante, vecinos y curiosos se congregaban intentando vislumbrar algo entre las rejas de hierro, pero el portón permanecía cerrado y custodiado por criados que evitaban responder preguntas. En el interior, el ambiente estaba cargado de incienso y temor. El aire denso parecía atrapado entre los muros altos, incapaz de renovarse. La novia ycía en una habitación apartada, rodeada de damas de compañía y dos médicos que habían pasado la noche en vela intentando estabilizarla. Sus esfuerzos fueron en vano. María del Rosario apenas podía hablar y su

respiración se tornaba cada vez más débil. El registro parroquial del 18 de septiembre de 1769 describe que aquel día se solicitó la extrema unción. El padre Esteban Alvarado, párroco de Sanil de Fonso, dejó constancia en una nota marginal.

Se hallaba la joven señora en estado deplorable, con señales evidentes de grave dolencia en el estómago y un temblor que recorría su cuerpo entero. Las oraciones fueron recibidas con lágrimas por su esposo, don Alonso Escalante, y por su familia. Lo que no se registró en esos documentos, pero que emergió más tarde en cartas privadas, fue la tensión palpable que se respiraba en la habitación.

Se decía que nadie quería mirar directamente a doña Beatriz, cuya figura se mantenía rígida en un sillón como un centinela oscuro. Los primeros rumores de envenenamiento comenzaron a extenderse entre los sirvientes. Una joven doncella, Catalina, contó a una amiga que había percibido un olor extraño cuando llevó el plato principal a la mesa de la novia. Ese comentario repetido en la cocina se convirtió rápidamente en una sospecha que creció como fuego.

Mérida, aunque pequeña, era una ciudad donde las noticias corrían con rapidez. Comerciantes, sacerdotes y hacendados discutían en voz baja sobre la posibilidad de que alguien hubiese atentado contra la vida de la esposa de uno de los herederos más ricos de Yucatán.

El doctor Cervera, exhausto tras horas de trabajo, solicitó la presencia de un segundo médico para confirmar sus temores. Así llegó el Dr. Manuel Vázquez, un joven formado en La Habana, quien al examinar a María expresó su preocupación por síntomas compatibles con una sustancia tóxica. En un informe escrito semanas después, Vázquez anotó la rigidez de sus extremidades, los vómitos persistentes, la frialdad extrema y el pulso casi imperceptible indican un cuadro envenenante.

Si se tratara de una fiebre común, no se manifestarían estos signos con tal celeridad. Pese a la evidencia médica, las implicaciones políticas y sociales de semejante acusación eran tan graves que nadie se atrevía a pronunciarla en público. Mientras los médicos debatían en voz baja, el resto de la familia permanecía dividida.

Alonso el esposo estaba devastado y su rostro demacrado era reflejo de una noche sin dormir. Algunos parientes insistían en llamar a las autoridades, pero otros temían el escándalo. La reputación de los Escalante era demasiado valiosa y una acusación de asesinato en el seno de la familia podría arruinar años de influencia y poder.

Así comenzó una cadena de silencios. Puertas cerradas, cartas destruidas, criados amenazados con el despido, si hablaban. Aquella mañana la tragedia comenzó a transformarse en un misterio. Los vecinos, al no recibir información, inventaban historias. Algunos afirmaban haber visto a María sonreír nerviosamente durante el banquete, como si supiera que algo iba a suceder. Otros aseguraban haber notado una tensión evidente entre la suegra y la novia, incluso antes de la boda.

Una anciana relató años después que la casa escalante siempre estuvo pues en su interior habían ocurrido muertes inexplicables en generaciones pasadas. La superstición comenzó a entrelazarse con los hechos reales, creando una atmósfera de sospecha colectiva. Por la tarde, la enfermedad de María se agravó.

El sonido de carruajes entrando y saliendo de la propiedad revelaba que más médicos y boticarios eran llamados. Algunos trajeron pociones elaboradas con hierbas locales, otros remedios importados de España. Nada funcionaba. Las convulsiones eran cada vez más violentas y el miedo se apoderó de los sirvientes. Una carta enviada por un fraile franciscano al obispo de Yucatán detalla la escena.

Había llanto, desesperación y un silencio extraño, como si todos esperaran lo inevitable. Los sirvientes se arrodillaban en los pasillos rezando mientras en el cuarto se oían los gemidos de la joven señora. Era un ambiente lúgubre, casi funerario, aunque ella aún vivía. Entrreanto, las sospechas hacia doña Beatriz crecían en privado. No había pruebas concretas, pero su actitud fría y distante alimentaba el rumor.

Se decía que había discutido con su hijo días antes de la boda, advirtiéndole de que esa unión traería desgracias. Los criados, que la temían profundamente aseguraban que ella siempre tenía la última palabra en todos los asuntos familiares. Esa percepción de autoridad absoluta convirtió su silencio en una especie de confesión tácita.

Hacia la medianoche, las calles de Mérida estaban desiertas, salvo por algunos curiosos que permanecían frente a la casa. Dentro las velas se consumían lentamente. Los médicos resignados solo podían esperar el desenlace. María parecía debatirse entre la vida y la muerte, y su respiración se escuchaba débilmente desde el pasillo. En ese ambiente de penumbra se comenzaron a elaborar las primeras versiones oficiales del suceso.

Los doctores redactaron informes iniciales que, aunque ambiguos, mencionaban la posibilidad de intoxicación. Estos documentos enviados más tarde al archivo municipal serían la base de las futuras investigaciones. La ciudad entera parecía haber detenido su ritmo.

No se trataba solo de la tragedia de una joven esposa, sino del misterio que la rodeaba. Mérida, con su historia colonial, sus haciendas y su rígida jerarquía social, se encontraba ahora frente a un escándalo que amenazaba con sacudir sus cimientos. La sensación de que algo siniestro había ocurrido en aquel banquete se extendía como un rumor venenoso. Y mientras la noche se hacía más densa, el silencio de doña Beatriz continuaba siendo el centro de todas las miradas.

Un silencio tan pesado que parecía llenar los corredores de la mansión como un eco que nunca se apagaba. Entre los múltiples documentos y testimonios que sobrevivieron al paso del tiempo, hay uno que aporta una mirada íntima y estremecedora sobre aquella tragedia. El diario de la dama de honor principal, Inés de los Ríos, una joven de 16 años perteneciente a otra familia de renombre en Mérida.

Sus cuadernos, escritos con pulcra caligrafía y hallados más de medio siglo después en un arcón olvidado de la hacienda familiar, se convirtieron en prueba crucial para los historiadores. En sus páginas, la voz de una adolescente se mezcla con el miedo y la curiosidad de quien presenció demasiado.

La primera anotación fechada a la víspera de la boda revela una atmósfera tensa. Mañana será el enlace de Alonso y María. Todos hablan de la grandeza de este matrimonio, pero yo percibo miradas cargadas de rencor. Doña Beatriz no oculta su disgusto. Anoche escuché a mi madre decir que nunca aprobaría esta unión. Hay secretos que no se cuentan, pero que flotan en el aire.

El estilo de Inés, sencillo agudo, permite reconstruir escenas que las crónicas oficiales suavizaron. describió, por ejemplo, la mañana del banquete con una claridad escalofriante. Nunca vi tanto esplendor. Las flores eran tantas que el olor resultaba casi insoportable. Los sirvientes parecían nerviosos, como si temieran cometer un error. María estaba radiante, aunque sus manos temblaban.

En su mirada había algo extraño, como si supiera que aquel día no le pertenecía. La riqueza de estos apuntes contrasta con el tono seco de los informes médicos, creando una narrativa doble. Por un lado, la precisión de los hechos. Por otro, la percepción emocional de los testigos.

Inés también registró incidentes menores que a primera vista parecían triviales, pero que hoy se interpretan como piezas de un rompecabezas más grande. Escribió sobre una discusión entre doña Beatriz y una criada la noche anterior a la boda sobre los platillos que se servirían. Según la nota, la señora discutía con voz baja pero firme. Tomasa, la cocinera, lloraba. No entendí sus palabras, pero supe que algo estaba mal.

Al verme, la señora me sonrió de forma que me dio frío. Este detalle, junto con las declaraciones posteriores de Tomasa, apunta a que doña Beatriz había estado supervisando personalmente la preparación de los alimentos, un hecho inusual para una mujer de su rango. El diario relata también la reacción de los invitados durante el colapso de María.

Inés, describe cómo los músicos dejaron de tocar de golpe, cómo el padre Alvarado rezaba apresuradamente mientras algunos hombres intentaban organizar a la multitud. El salón se volvió un laberinto de gritos y murmullos. Yo no sabía qué hacer. Vi como María se aferraba al brazo de su esposo. Sus ojos pedían ayuda. Doña Beatriz no se movió, solo observaba y eso me heló el alma.

Esta imagen repetida por otros testigos fortaleció la leyenda negra que se formó alrededor de la suegra. Lo más perturbador del diario, sin embargo, son las notas escritas después de la tragedia, cuando Inés comenzó a sospechar que estaba involucrada en un secreto peligroso. En una entrada fechada semanas después me he dado cuenta de que nadie habla de lo que ocurrió.

Los criados que mencionan el banquete son despedidos. Mi madre me pidió que no escribiera más sobre el tema, pero siento que debo hacerlo. Hay miradas que me siguen por los pasillos cuando visito a los Escalante. Anoche escuché a alguien llorar en la cocina. Dicen que Tomasa se fue del pueblo, pero no creo que fuera por voluntad propia.

Estas páginas revelan no solo los hechos, sino también el ambiente de miedo que comenzó a rodear a la familia. La desaparición de Tomasa, registrada en actas de 1770 como mudanza voluntaria, se convirtió en uno de los primeros indicios de que la verdad estaba siendo cuidadosamente enterrada.

Otros criados también abandonaron la casa poco después, dejando vacíos en el personal que nunca fueron explicados. El diario muestra además una obsesión de Inés por la mirada de doña Beatriz. Esos ojos siempre fijos en alguien como si midieran su destino. Cuando me miró el día del entierro, sentí que sabía lo que yo había escrito. Esa noche no pude dormir.

Escuchaba pasos en el corredor y estaba segura de que alguien se detuvo frente a mi puerta. Estos relatos, aunque subjetivos, refuerzan la imagen de la suegra como una figura temida, capaz de infundir terror incluso entre la élite social. Los historiadores que analizaron el cuaderno de Inés coinciden en que su narrativa ofrece una valiosa contrapartida al discurso oficial.

Mientras los documentos judiciales y médicos presentaban un tono neutral, su voz aporta matices emocionales que ayudan a comprender la atmósfera opresiva de esos días. Además, en una ciudad pequeña como Mérida, donde las familias poderosas controlaban la mayoría de las instituciones, el diario de una joven sin poder se convirtió en una especie de acto de resistencia.

En años posteriores, cuando el caso fue investigado formalmente, las páginas de Inés fueron presentadas como prueba, aunque las autoridades desestimaron gran parte de su contenido, alegando que provenía de una mente impresionable. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando un historiador local la redescubrió en un baúl polvoriento, su valor como documento se revalorizó enormemente.

Aquellas notas revelaban no solo un crimen, sino el clima social que lo permitió. Una red de silencio tejida por miedo, poder y tradición. La voz de Inés resuena a través del tiempo y sus palabras parecen más vivas que los informes oficiales. En cada línea hay una advertencia, que lo ocurrido no fue un simple accidente ni un acto aislado, sino el resultado de tensiones profundas que se venían gestando desde mucho antes del banquete. Su relato termina abruptamente con frases que parecen escritas apresuradamente.

Me vigilan. No debo escribir más. Si algo me pasa, que alguien lea estas páginas. Esas últimas líneas, garabateadas y casi ilegibles, son el eco de un miedo que trascendió generaciones, dejando claro que aquella historia no era solo una tragedia familiar, sino un secreto que devoraba a todos los que se acercaban demasiado a la verdad.

La autopsia de María del Rosario Valdés se realizó en estricta confidencialidad, un hecho que, lejos de apaciguar rumores los multiplicó. El acta oficial conservada en los archivos del Ayuntamiento de Mérida comienza con un encabezado frío. En el día 20 de septiembre del año de 19751769, habiéndose solicitado examen postmtem de la señora María del Rosario Valdés, esposa legítima de don Alonso Escalante, se procede conforme a los protocolos médicos de la real audiencia.

El lenguaje burocrático contrasta con el impacto del acontecimiento. La joven esposa había fallecido apenas tres días después de su boda y la sospecha de envenenamiento se cernía sobre la mansión escalante como una nube tóxica. El doctor Cervera y el doctor Vázquez encabezaron el procedimiento. Según el documento, el cuerpo fue examinado con sumo recato y solo se permitió la presencia de tres testigos.

un notario, un representante del clero y un oficial de la administración local. Los criados fueron apartados y las ventanas se cubrieron con cortinas para evitar curiosos. El informe describe con precisión quirúrgica los hallazgos. El estómago presentaba lesiones internas, inflamación notable y residuos de una sustancia blanca de olor acre.

El hígado y los intestinos mostraban señales de deterioro acelerado, incompatible con fiebre o infección natural. Este tipo de descripción, inusual para la época, evidencia el impacto que causó la escena incluso en los médicos más experimentados. Lo que resulta escalofriante es la interpretación que se dio a estas evidencias.

Aunque no se contaba con métodos científicos avanzados, el conocimiento empírico sobre venenos era suficiente para señalar que la sustancia hallada correspondía probablemente a arsénico. El Dr. Vázquez, en un informe complementario enviado semanas después a la Real Audiencia de México, afirmó, “Todo indica que la muerte fue causada por un tóxico introducido deliberadamente en la comida.

Las señales del cuerpo y la rapidez del deterioro confirman esta hipótesis. Sin embargo, a pesar de esta afirmación, no se levantaron cargos inmediatos. La influencia política de los Escalante frenó cualquier intento de investigación pública. Años más tarde, una copia del acta de autopsia apareció en el archivo parroquial de Campeche, acompañada de una nota marginal escrita por el propio notario que estuvo presente.

Nunca olvidaré el silencio de esa sala. Los médicos trabajaban con precisión, pero todos sabíamos que estábamos tocando algo prohibido. La madre del esposo, doña Beatriz, no estuvo presente, pero se sentía su sombra. Ninguno de los presentes se atrevió a pronunciar su nombre. Este testimonio sugiere que incluso entre funcionarios el temor a la familia era tan grande que el caso parecía condenado a permanecer oculto.

La reacción de la sociedad meridana ante la muerte fue una mezcla de horror y prudencia. La misa de cuerpo presente se celebró con toda la pompa que correspondía a una familia de abolengo, pero el ambiente en la catedral de Sanil de Fonso era sombrío. Los rumores ya eran imposibles de contener.

Se hablaba de que María había sido víctima de un castigo divino, de que el matrimonio estaba maldito o de que había sido asesinada para impedir una alianza inconveniente. Los criados, interrogados discretamente ofrecieron versiones contradictorias, algunas de las cuales fueron registradas por los frailes franciscanos.

Un escrito fechado en octubre de 1769 afirma: “Una criada mencionó haber visto a la señora Beatriz probando los platillos antes de enviarlos al salón, cosa que resultó extraña para muchos, pues nunca antes había mostrado interés en esos detalles. El ambiente en la ciudad se volvió opresivo. Las familias más influyentes comenzaron a distanciarse de los Escalante, temiendo que el escándalo alcanzara.

Sin embargo, la riqueza y el poder de la familia les permitieron controlar la narrativa oficial. Se divulgó que la joven había muerto de una fiebre repentina y las actas municipales registraron el fallecimiento como dolencia aguda no especificada. A pesar de ello, el rumor del veneno se convirtió en un secreto a voces que se transmitía en las tertulias, mercados y confesionarios.

Entre los objetos personales de María, hallados en un baúl cerrado en su habitación, se encontró una carta sin destinatario que nunca llegó a enviarse. Escribía con letra temblorosa. Siento que no soy bienvenida en esta casa. Hay miradas que me siguen y palabras que nunca se dicen. A veces escucho pasos fuera de mi puerta cuando creo estar sola.

Quizá es solo mi imaginación, pero temo por lo que viene. La fecha de la carta es anterior a la boda por una semana. Su existencia sugiere que la novia ya intuía que algo siniestro se gestaba en su entorno. Los documentos de la autopsia, la carta y las declaraciones fragmentadas de los sirvientes forman un mosaico inquietante.

Nada se resolvió en aquel entonces. Las autoridades evitaron abrir un juicio formal temiendo represalias políticas. Pero esas pruebas quedaron como cicatrices en los archivos. Investigadores modernos han señalado que, aunque el caso parecía cerrado oficialmente, existía una investigación paralela conducida por ciertos miembros del clero que desconfiaban de la versión oficial.

De hecho, una carta enviada al obispo de Yucatán menciona que el Dr. Vázquez temía por su vida tras presentar su informe. El médico dejó Mérida pocos meses después. y nunca volvió. La autopsia no solo reveló la presencia del veneno, sino que marcó el inicio de un silencio calculado. Cada hallazgo quedó registrado en documentos que fueron archivados, sellados y olvidados durante décadas.

Pero ese silencio, lejos de enterrar la verdad, la convirtió en leyenda. Las generaciones posteriores de meridanos crecieron escuchando historias sobre la novia envenenada, un relato que mezclaba hechos reales con elementos fantásticos y que otorgaba a doña Beatriz un aura casi mítica de villanía. Así, lo que comenzó como un crimen doméstico se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la historia colonial de Yucatán. El nombre de doña Beatriz Escalante comenzó a pronunciarse en susurros.

No había pruebas directas que la vincularan con la muerte de María, pero su presencia silenciosa y su reputación de mujer implacable bastaban para convertirla en la principal sospechosa en el imaginario colectivo. Los documentos municipales de la época la describen como mujer de carácter severo, poseedora de cuantiosas haciendas y de una red de contactos en la real audiencia.

Su marido había fallecido años antes, dejándole el control absoluto del patrimonio familiar y el respeto o temor de quienes dependían de su influencia. En Mérida, donde la jerarquía social colonial estaba profundamente arraigada, enfrentarse a una mujer de su posición era prácticamente impensable. Los criados, que conocían mejor que nadie los rincones y secretos de la casona escalante, fueron los primeros en caer bajo su sombra.

Varios de ellos desaparecieron en los meses siguientes a la muerte de María, mientras otros fueron reubicados en haciendas lejanas. Una carta anónima conservada en el archivo eclesiástico denunciaba. Los sirvientes, que sabían demasiado fueron enviados a trabajar fuera de Mérida. Otros fueron despedidos sin paga. Nadie osa hablar en voz alta, pues todos temen a la señora Beatriz.

Esta dinámica de control y miedo no solo sofocó cualquier intento de investigación, sino que reforzó el aura de poder absoluto que rodeaba a la matriarca. La influencia de doña Beatriz no se limitaba a la ciudad. Sus conexiones con funcionarios reales y su fortuna le otorgaban una protección casi impenetrable.

El gobernador de Yucatán, don Joaquín de Urrutia, incluso asistió al funeral de María y envió cartas de pésame a la familia, pero ninguna de ellas hacía mención de las sospechas. Al contrario, el discurso oficial se centró en elogiar la resiliencia de doña Beatriz, quien se mostraba en público como una viuda estoica que había soportado otra tragedia.

Este relato cuidadosamente construido funcionó como un escudo que desvió las miradas acusadoras. Los frailes franciscanos, sin embargo, comenzaron a registrar en sus crónicas internas detalles que contradecían la versión oficial. En un manuscrito fechado en noviembre de 1769 se lee: “Hay un ambiente de opresión en casa de los Escalante. Los criados no hablan y las visitas se realizan bajo estricta vigilancia.

Algunos hermanos temen que el crimen haya sido cometido con pleno conocimiento de los que gobiernan la casa. La señora Beatriz es respetada en la plaza, pero en la cocina su nombre es pronunciado con miedo. Estas notas, aunque nunca se hicieron públicas en su tiempo, ofrecen una ventana a la verdadera atmósfera de la mansión.

Los relatos orales recogidos décadas más tarde refuerzan esta percepción. Se decía que doña Beatriz caminaba por los corredores de la casa como una reina sin corona, acompañada siempre de un rosario de oro y escoltada por criadas que evitaban mirarla a los ojos. Una vecina recordaba haberla visto salir de misa, vestida de negro, riguroso, sin mostrar emoción alguna ante las condolencias. “Parecía hecha de piedra”, escribió en sus memorias.

Ese contraste entre su imagen pública de mujer piadosa y su fama privada de autoridad despiadada. contribuyó a forjar la leyenda de que ella había sido la mano detrás del envenenamiento. El esposo de María, Alonso Escalante, se convirtió en una figura trágica.

Testigos lo describen como un joven destrozado que se recluyó en la hacienda familiar de Itzincab tras el funeral. nunca llegó a acusar públicamente a su madre, pero hay indicios de que la relación entre ambos se rompió por completo. Cartas privadas de Alonso a un amigo en Campeche contienen frases ambiguas: “No hallo consuelo en esta casa. El aire está cargado de recuerdos y silencios. Mi madre es una muralla que nada puede derribar.

” Estas palabras, aunque discretas, revelan un abismo emocional que sugiere la tensión familiar tras la tragedia. Los archivos de la época también documentan cómo doña Beatriz reforzó su control económico poco después del incidente. Se realizaron transacciones de tierras, compra de ganado y adquisición de nuevas propiedades.

Algunos historiadores interpretan esto como una estrategia para consolidar su poder en medio del escándalo. Los rumores sobre el veneno circulaban por la ciudad, pero la matriarca parecía intocable. Nadie se atrevía a interrogarla y aquellos que insinuaban su participación en el crimen encontraban pronto motivos para callar.

En una ciudad como Mérida, donde las familias poderosas dominaban todos los ámbitos, el miedo era un instrumento tan efectivo como el dinero. Documentos judiciales muestran que no hubo juicio formal, pero sí investigaciones internas cuyos resultados nunca se publicaron.

Los investigadores, probablemente presionados, cerraron el caso como muerte súbita por dolencia desconocida. La autopsia que señalaba Arsénico fue archivada y sellada, y los médicos que participaron en ella dejaron la ciudad uno tras otro. La memoria colectiva, sin embargo, no olvidó. La historia de la novia envenenada comenzó a transmitirse en murmullos, adornada con detalles cada vez más oscuros.

La propia mansión escalante adquirió una reputación siniestra. Quienes pasaban frente a ella aseguraban escuchar lamentos en la noche. Los niños del barrio eran advertidos de no acercarse y los criados que aún trabajaban allí vivían en constante temor. Un sirviente que huyó en 1772 declaró en una carta, “Las paredes de esa casa guardan secretos. No pasa noche sin que alguien llore.

Hay habitaciones que nadie abre y la señora Beatriz vigila cada sombra. Este testimonio, aunque difícil de verificar, se suma al retrato de una mujer cuyo poder era tan grande que incluso la tragedia parecía obedecerle. Años después, al revisar estos documentos, los investigadores coinciden en que el caso representa el choque entre poder y justicia en la Mérida colonial.

Doña Beatriz no solo logró evadir cualquier consecuencia, sino que reforzó su dominio sobre la familia y la ciudad. Su figura se convirtió en una advertencia silenciosa. En Yucatán, en pleno siglo XVII, la verdad podía ser sofocada bajo el peso del apellido correcto. La sombra de aquella matriarca se extendió mucho más allá de su vida, y su nombre, ligado para siempre al misterio del banquete, sigue despertando escalofríos en los relatos locales.

Con el paso de los meses, el eco de la tragedia trascendió los muros de la mansión escalante y se infiltró en cada rincón de Mérida. La historia de la novia envenenada dejó de ser solo un rumor para convertirse en parte del tejido social de la ciudad colonial. En las tertulias de las familias acomodadas, el tema se discutía en voz baja, mientras que en los mercados y pulquerías se exageraban los detalles. Algunos afirmaban que María había muerto maldiciendo el apellido Escalante.

Otros aseguraban haber visto su espíritu vagando por el jardín donde se celebró el banquete. La combinación de miedo y fascinación convirtió el caso en una leyenda que crecía con cada narrador. Las cartas enviadas desde Mérida hacia Campeche y La Habana reflejan como el escándalo se propagó por todo el virreinato.

Un comerciante español escribía a su socio, “En esta ciudad se respira un aire enrarecido. Las calles murmuran sobre la señora Beatriz y aunque nadie la acusa en público, su sola presencia basta para que las conversaciones cesen. Estas correspondencias conservadas en archivos mercantiles revelan que el prestigio de la familia estaba siendo cuestionado fuera de Yucatán, aunque en la ciudad mantenían una fachada impecable gracias a su influencia política.

Los templos también se convirtieron en espacios de rumores. Algunos frailes franciscanos denunciaban en privado que la familia Escalante había realizado cuantiosas donaciones a la iglesia después de la muerte de María, lo que muchos interpretaron como una forma de comprar silencio. En un registro interno del convento de San Francisco, fechado en 1770, se lee: “Hemos recibido generosos aportes para obras de caridad de parte de doña Beatriz. No puedo dejar de notar que estos gestos coinciden con las habladurías sobre el banquete fatal.

La ciudad entera vive en un estado de vigilancia y temor. El temor no se limitaba a Mérida. Las haciendas pertenecientes a los Escalante se convirtieron en lugares donde se tejían historias macabras. Campesinos mayas relataban que los patrones enviaban órdenes estrictas para impedir visitas inesperadas.

Algunos trabajadores aseguraban haber visto carros escoltados por guardias transportar cofres sellados desde la mansión principal hacia las haciendas, como si en ellos se ocultaran secretos comprometedores. Estos relatos, aunque imposibles de verificar, contribuyeron a la creciente mitificación de la tragedia.

Los cronistas de la época empezaron a registrar el suceso como un episodio extraordinario. El escribano Tomás Villafuerte escribió en su cuaderno personal, “La ciudad vive bajo el dominio de los Escalante, pero ni su fortuna ni su poder borrar el miedo que su nombre despierta. La historia de la novia muerta es contada como advertencia.

No todos los secretos pueden enterrarse. Este tipo de testimonios muestra cómo el caso comenzó a trascender el ámbito familiar para convertirse en símbolo de la corrupción y la desigualdad que marcaban a la sociedad colonial. El esposo de María, Alonso, seguía recluido en Itincap. Las cartas que enviaba a sus pocos amigos reflejaban un estado de melancolía profunda.

A veces sueño con ella, vestida de blanco llamándome. La casa está llena de ecos. Mi madre no habla del suceso como si al negarlo lo borrara. Pero no hay silencio que pueda ahogar el sonido de las campanas de ese día. Estas confesiones, escritas con tinta desbaída, se preservaron gracias a que un sobrino suyo las recopiló años después.

En ellas se percibe la soledad de un hombre atrapado entre el amor perdido y la lealtad filial. Mientras tanto, Mérida seguía creciendo, pero la sombra de la tragedia permanecía. Las familias rivales de los Escalante aprovechaban el escándalo para difundir historias que debilitaban su reputación.

Un cronista anónimo escribió en 1771: “La ciudad murmura que la señora Beatriz es temida incluso por los suyos.” Dicen que los criados no se atreven a mirarla a los ojos y que en los pasillos de su casa se oyen pasos cuando nadie debería andar.

Este clima de superstición reforzó la idea de que el crimen no solo había manchado el apellido escalante, sino que había dejado una marca sobrenatural en su hogar. Las noches meridanas se llenaron de relatos de fantasmas. Algunos vecinos aseguraban ver una silueta femenina en el balcón de la mansión, mientras otros afirmaban escuchar un llanto suave cuando pasaban frente al portón.

Los viajeros que llegaban desde Campeche o Valladolid escuchaban estas historias como parte de las anécdotas locales y así la tragedia se extendía más allá de Yucatán. Para finales de la década, el nombre de María del Rosario Valdés era conocido incluso en círculos coloniales de la Ciudad de México, donde el caso se comentaba como ejemplo de las tensiones entre poder y justicia en provincias lejanas.

Los sirvientes, aunque atemorizados, continuaron alimentando el mito con sus relatos. Una carta anónima enviada al convento de Sanil de Fonso describe un hallazgo inquietante. Al limpiar el comedor, hallamos restos de polvo blanco incrustado en la madera de la mesa. Lo comentamos en secreto, pues nadie se atreve a tocarlo.

Desde esa noche, dos criadas enfermaron y pidieron salir de la casa. Estas afirmaciones, aunque imposibles de comprobar, reforzaban el temor de que la tragedia había dejado una huella tangible en el lugar. El caso de la novia envenenada se convirtió en leyenda viva y Mérida nunca volvió a ser igual.

El poder de los Escalante parecía intocable, pero su prestigio estaba marcado para siempre. Años después, cuando los archivos oficiales fueron revisados, los historiadores encontraron un patrón. Cada intento de investigación era frenado abruptamente, los documentos eran sellados y los testigos desaparecían o se retractaban. Así nació una atmósfera de paranoia que sobrevivió a generaciones y en ese silencio pesado, los rumores continuaban viajando de boca en boca, como un veneno lento que impregnaba la memoria colectiva de Yucatán. Con el paso de los años, el caso de la novia envenenada se transformó en un símbolo de la impunidad

que reinaba en la Mérida colonial. Para principios del siglo XIX, los descendientes de los Escalante todavía conservaban su influencia, aunque el apellido estaba envuelto en un halo de misterio y miedo. Los documentos oficiales del archivo municipal muestran que nunca se emitió una orden de arresto, ni se convocó un juicio formal.

La muerte de María del Rosario Valdés fue clasificada definitivamente como dolencia repentina y así quedó asentada en los registros parroquiales, como si el veneno que acabó con su vida nunca hubiera existido. Este acto de silenciamiento legal se convirtió en la primera pieza de una maquinaria de olvido que funcionó durante décadas.

Sin embargo, el pasado no desapareció. Las historias sobre la mansión Escalante y su dueña se transmitieron como advertencias. En cartas y diarios de viajeros que recorrían Yucatán a finales del siglo XVII aparecen referencias a la casa de Mérida, donde supuestamente se oían lamentos y campanas a medianoche.

El cronista francés Luis Mor, que visitó la ciudad en 1798, escribió: “Es imposible pasar frente a esa mansión sin sentir escalofríos. Los habitantes evitan mirarla y los más viejos dicen que allí murió una novia bajo circunstancias horribles. Nadie se atreve a hablar demasiado, pero el silencio mismo es prueba de que algo oscuro ocurrió allí.

Estas crónicas extranjeras ayudaron a extender la leyenda más allá de Yucatán. Mientras tanto, los descendientes de María intentaron en privado desenterrar la verdad. Un sobrino suyo, Francisco Valdés, abogado en la Ciudad de México, investigó el caso durante años. En una carta enviada a su hermana en 1811, escribió, “He solicitado copias de las actas médicas, pero los documentos parecen haber desaparecido. Algunos funcionarios afirman que nunca existieron.

Sospecho que fueron destruidos. No obstante, hayé testigos que recuerdan las discusiones entre Beatriz y su hijo antes de la boda. Hay hilos que conectan todo, pero cada vez que uno lo sigue se rompen en mis manos. Francisco murió sin resolver el misterio y sus notas conservadas en el archivo familiar se convirtieron en una pieza más de este rompecabezas histórico.

La mansión escalante se mantuvo habitada, pero con el tiempo su reputación se volvió tan sombría que los descendientes prefirieron trasladarse a haciendas rurales. Las crónicas locales del siglo XIX mencionan que la casa permaneció cerrada durante largos periodos con persianas bajadas y jardines descuidados.

Algunos vecinos afirmaban ver luces encendidas en habitaciones desocupadas, mientras otros aseguraban escuchar pasos tras los muros vacíos. La idea de que la tragedia había dejado una huella imborrable en ese lugar se convirtió en parte del folklore yucateco.

En los mercados los vendedores contaban a los niños que el espíritu de María se parecía a los curiosos que intentaban entrar sin permiso. El recuerdo de doña Beatriz también se transformó con el tiempo. La imagen de una matriarca poderosa se mezcló con el mito de una mujer capaz de desafiar incluso a la justicia colonial.

Algunos relatos orales afirman que sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y el miedo. Se decía que caminaba sola por los pasillos de la mansión murmurando oraciones como si buscara absolución. Su muerte, registrada en 1785 no apaciguó los rumores, al contrario, reforzó la idea de que su espíritu seguía protegiendo los secretos de su familia.

Los criados que permanecieron al servicio de los Escalante aseguraban que incluso después de enterrarla sentían su presencia vigilante. Los intentos posteriores de reabrir el caso siempre fracasaron. En 1824, un juez local solicitó revisar los documentos originales de la autopsia, pero recibió como respuesta que los archivos de ese año fueron extraviados en circunstancias desconocidas.

Investigadores del siglo XX descubrieron que, aunque muchos documentos fueron efectivamente destruidos, algunos fragmentos sobrevivieron en archivos eclesiásticos, entre ellos una anotación en el margen de un libro parroquial. Se sospecha de veneno, pero se ordenó discreción absoluta. Esta simple frase, escrita con tinta desbaída, resume el poder del silencio en aquel tiempo.

La historia se mantuvo viva en canciones populares y leyendas locales. Los trobadores de Mérida narraban el suceso como advertencia moral, el precio del poder, la tragedia de los matrimonios por conveniencia y el peligro de las intrigas familiares.

La figura de María se convirtió en un símbolo de inocencia sacrificada, mientras que doña Beatriz se transformó en una especie de arquetipo de villanía colonial. La realidad y el mito se fusionaron hasta que resultó imposible distinguirlos. Para muchos meridanos, hablar de la novia envenenada era hablar de la esencia misma de su ciudad, una mezcla de esplendor, misterio y miedo. Hoy la mansión Escalante sigue en pie, convertida en un edificio histórico.

Sus paredes encaladas ocultan pasillos y habitaciones que rara vez se abren al público. Los guías turísticos cuentan la historia a los visitantes, aunque suavizan los detalles más macabros. Pero algunos investigadores, fascinados por el caso, continúan urgando en los archivos.

De vez en cuando aparece un nuevo documento, una carta, un recibo, una confesión perdida. Ninguno ofrece respuestas definitivas, solo más piezas de un rompecabezas interminable. El expediente de María del Rosario Valdés es un ejemplo inquietante de cómo el poder puede enterrar la verdad, pero no borrarla por completo.

La tragedia sigue resonando más de dos siglos después, alimentada por relatos familiares y leyendas urbanas. Quien pase frente a la antigua mansión puede sentir que el tiempo se detuvo allí, que los ecos de aquella noche siguen flotando en el aire húmedo de Mérida. Y aunque la ciudad ha cambiado, el nombre de la novia envenenada sigue pronunciándose en voz baja, como si invocar su historia fuera abrir una herida que nunca terminó de cerrar. M.

News

“Tu Esposa Está Viva!” — Una Joven Negra Revela Un Secreto Que Deja En Shock A Un Multimillonario…

Jackson Reid, un multimillonario magnate tecnológico blanco, mira con incredulidad a Amara, la pequeña niña negra que está parada en…

¡MILLONARIO DESCUBRE A LA EMPLEADA PROTEGIENDO A SU HIJA ESPECIAL… Y QUEDA IMPACTADO!

Ya no hagas berrinche. Tu papi va a llegar y ver qué tipo de niña eres. Los gritos venían del…

Le DESTRUYERON el ROSTRO y QUEMARON VIVA a su MADRE, la VENGANZA llegó con una NAVAJA ESCONDIDA…

¿Qué harías tú si miraras a tu madre quemarse viva mientras siete cabrones se cagaban de risa? Nairu no se…

“Fui monja por 40 años… y esto fue lo que vi dentro del convento” | Lo que nadie se atreve a contar…

Tenía solo 17 años cuando crucé por primera vez las puertas del convento. Nadie me obligó, nadie me forzó. Lo…

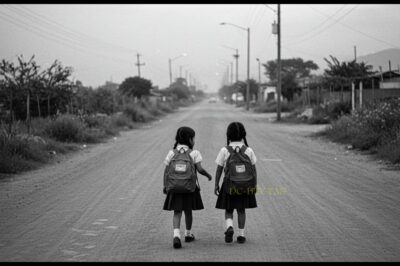

Hermanas desaparecieron en 1990 camino a la escuela — 34 años después, hallan sus mochilas…

La mañana del 15 de marzo de 1990 amaneció con un cielo plomizo sobre el pueblo de San Martín, Texmelucán,…

Padre VIOLABA las MONJAS en CONVENTO… hasta que una CARTA ANÓNIMA llegó a PANCHO VILLA…

No grite, hermana, oh, Dios la castigará por toda la eternidad. La voz del Padre resonaba en la sacristía, mientras…

End of content

No more pages to load