El sol apenas había asomado sobre los cerros de Oaxaca aquel amanecer de 1876 y el aire frío arrastraba un olor a leña húmeda que impregnaba las callejuelas empedradas. La bruma descendía de las montañas como un velo opaco, escondiendo los techos de teja y los corrales dispersos.

Las gallinas escarvaban el barro con desgana y algún perro famélico usmeaba cerca de los portones cerrados. Todo parecía inmóvil. como si el pueblo entero contuviera la respiración. Nadie sospechaba que detrás de una puerta de madera, a unos metros de la plaza, se cocinaba algo que pronto estremecería a toda la región.

La casa de adobe, encajada entre dos muros de piedra, pasaba inadvertida para cualquiera que caminara por la calle. Sus ventanas estaban siempre cubiertas por cortinas gruesas. La luz apenas se filtraba a través de los huecos. Alrededor los vecinos solían murmurar sobre una familia reservada, la de María López, una mujer que rara vez salía al mercado, y su esposo Tomás Pérez, conocido más por su temperamento que por sus oficios. Los niños jugaban lejos de esa vivienda.

Decían que el lugar olía raro, aunque nadie les prestaba atención. La vida en Oaxaca a finales del siglo XIX estaba marcada por el aislamiento. Los caminos eran largos y polvorientos. Las noticias viajaban con retraso y las autoridades tardaban semanas en llegar ante cualquier denuncia.

Las disputas domésticas rara vez trascendían las paredes de las casas y la violencia dentro del hogar era vista como asunto privado. Esa cultura de silencio envolvía a la familia López Pérez y durante años funcionó como un manto protector para los secretos que germinaban allí dentro.

Un comerciante que pasaba por el pueblo aquella semana dejó un registro curioso en su diario, hoy conservado en el archivo histórico de la región. El ambiente es pesado, no por calor, sino por un aire turbio que parece no renovarse. Las gentes miran con desconfianza y la plaza luce desierta, salvo por un par de ancianas sentadas frente a la iglesia. Algo flota en el ambiente, no sé explicarlo. Estas líneas escritas días antes del descubrimiento ofrecen un anticipo inquietante del clima emocional que impregnaba las calles. Dentro de la casa, María se movía con pasos sigilosos. La penumbra de la madrugada

apenas dejaba ver su silueta encorbada, el cabello recogido con descuido y un delantal manchado. Había pasado noches enteras sin dormir y el silencio era solo interrumpido por el chasquido de la leña en la cocina. Nadie la había visto en la iglesia el domingo anterior, hecho que no pasó desapercibido en un pueblo acostumbrado a medir la moralidad por la asistencia a misa.

Algunos vecinos afirmaron después que escucharon golpes metálicos al amanecer como si arrastraran ollas pesadas. Otros decían haber sentido un olor dulzón que flotaba en el aire, un aroma distinto al de los guisos cotidianos. La cronología exacta de esos días es difícil de reconstruir. Los periódicos de la época publicaron notas contradictorias y los informes policiales sufrieron extravíos durante la revolución.

Sin embargo, los pocos documentos que sobreviven coinciden en ciertos detalles. María no abandonó la casa durante al menos una semana completa y nadie vio entrar ni salir a su esposo. La última vez que alguien lo vio fue en la cantina del barrio, discutiendo con un arriero. Desde entonces, su ausencia fue atribuida al alcohol y a sus frecuentes desapariciones temporales.

Nadie sospechó nada. Un acta notarial fechada años después describe la vivienda con precisión clínica. Casa de paredes gruesas, tres habitaciones comunicadas, piso de tierra endurecida, fogón al fondo y dos ventanillas al exterior, olores penetrantes y restos de grasa en las paredes. Habitáculo carente de ventilación adecuada.

Esa descripción coincide con el testimonio de los agentes que finalmente entrarían allí. Pero en ese momento la casa seguía cerrada. Y los murmullos del vecindario aún no habían llegado a oídos de las autoridades. El pueblo de San Agustín Etla, a solo unas leguas de Oaxaca capital, vivía en aparente calma. La plaza central era el punto de encuentro para trueques, chismes y celebraciones.

Las festividades del día de los muertos se acercaban y los altares empezaban a adornarse con cempuchil. Bajo esa fachada de tradición y color, un hilo de tensión invisible empezaba a tensarse en torno a la familia López. Las mujeres del barrio notaban que los niños jugaban menos cerca de esa casa y que los perros se detenían frente al portón, gruñiendo sin motivo aparente.

Las viejas supersticiones despertaban lentamente, como si algo oscuro hubiera penetrado el tejido cotidiano. Una carta enviada por un sacerdote local a su superior en noviembre de 1876. ofrece una pista más. Hay un aire malsano en San Agustín. No puedo precisar si se trata de enfermedad o pecado, pero el alma del pueblo parece enferma.

He pedido a los feligreses que oren, pues temo que el enemigo ronde nuestras casas. El tono dramático de la misiva refleja una percepción colectiva que aún no encontraba explicación lógica. Lo cierto es que en cuestión de días el nombre de María López pasaría de ser desconocido a ocupar titulares en periódicos nacionales. Esa madrugada, mientras el pueblo despertaba lentamente, María cerró con llave la puerta principal y se quedó inmóvil frente al fogón.

La leña chisporroteaba bajo una olla de hierro y un humo espeso comenzaba a trepar por la chimenea. Afuera, el murmullo del río se mezclaba con el canto de los gallos. Nadie habría imaginado que aquel humo transportaba consigo el rastro de un crimen que se gestaba desde hacía años y que pronto saldría a la luz con una brutalidad que estremecería a toda la región. El humo seguía impregnando el aire de la aldea cuando los días empezaron a tornarse más fríos.

La familia López, formada por María, Tomás y sus dos hijos pequeños, era conocida solo por sus silencios. Nadie recordaba haber escuchado risas tras sus muros. Tomás, jornalero en el ingenio cercano, era visto como un hombre recio, siempre con el ceño fruncido y la botella a mano. Su reputación estaba marcada por episodios de violencia.

Los murmullos de golpes y discusiones nocturnas eran tan comunes que los vecinos habían dejado de prestar atención. La miseria y la brutalidad eran parte de la cotidianidad y aquella casa parecía solo otro reflejo de esa realidad. María, en cambio, era una figura enigmática, hija de campesinos mixtecos.

Había aprendido desde niña a moverse sin ruido, a obedecer, a mantener la cabeza baja. Las mujeres del mercado recordaban sus manos pequeñas, siempre tensas, y su mirada fija en el suelo. Su carácter reservado le valió la fama de Altiva, aunque quienes la conocieron bien hablaban de una mujer profundamente cansada. Nunca participaba en las fiestas ni acudía a tertulias.

Su mundo se reducía a su casa, sus hijos y las labores diarias. En el pueblo se decía que María vivía en sombra, una expresión que cobraba un matiz inquietante a la luz de los hechos que vendrían. El matrimonio había comenzado con esperanza. Según documentos parroquiales, María y Tomás se casaron en la Iglesia principal de Oaxaca capital en 1868.

Las fotografías de estudio halladas años más tarde en una maleta carcomida muestran a una pareja joven, seria pero respetuosa. Sin embargo, testimonios de familiares revelan que la violencia comenzó poco después. Era celoso, de carácter impredecible, declaró en 1912 una sobrina de María. La aisló de todos, ni siquiera nos dejaba visitarla.

Cuando íbamos, él se sentaba en la mesa con el machete. Estas declaraciones registradas décadas después confirman un patrón de control y miedo que nadie denunció. Entonces, la cultura local dictaba que las disputas matrimoniales se resolvían dentro de casa y María aprendió a soportar en silencio.

Los vecinos, al ser interrogados por los investigadores, recordaban escenas inquietantes. Una anciana dijo que en las noches escuchaba llantos ahogados que se apagaban repentinamente. Otra testificó haber visto moretones en los brazos de María cuando esta acudía a comprar maíz. Nadie intervenía. Era común que las mujeres del pueblo llevaran marcas de golpes y las autoridades rara vez actuaban sin pruebas.

Esa indiferencia social fue el caldo de cultivo donde germinó una tragedia que marcaría para siempre la historia local. En el interior de la casa las rutinas eran meticulosas. María se levantaba antes del amanecer para encender el fogón, moler el nixtamal y preparar tortillas. Los niños de apenas cinco y 7 años permanecían cerca de ella casi siempre en silencio.

Tomás salía temprano, a menudo sin desayunar y regresaba tarde con olor a pulque y barro. El ambiente en el hogar era denso, cargado de tensiones invisibles. Según los testimonios recogidos años más tarde, los vecinos rara vez escuchaban voces alegres o conversaciones familiares tras esas paredes.

Solo el ruido de platos y golpes secos rompía el silencio. El aislamiento de María fue tan extremo que muchos creían que sufría alguna enfermedad. Una carta de una pariente cercana conservada en los archivos de Oaxaca menciona, “Me preocupa mi prima. En la última feria no vino, ni siquiera mandó a los niños. Dicen que Tomás la tiene encerrada, pero nadie quiere meterse. Hay algo oscuro en esa casa.

” Estas palabras escritas un año antes del crimen evidencian que el malestar alrededor de la familia no era nuevo. Sin embargo, en comunidades pequeñas donde el miedo a represalias era constante, las advertencias solían quedarse en simples susurros. La figura de Tomás también creció con el tiempo en los relatos.

Era conocido como hombre fuerte, capaz de cargar costales de caña por horas, pero su temperamento lo hacía temido. Algunos hombres del pueblo relataban que había participado en peleas con machete en cantinas y que en más de una ocasión fue detenido brevemente por desórdenes públicos.

Pese a ello, siempre regresaba a su hogar, protegido por relaciones con capataces y por la simple inercia de un sistema judicial débil. Los documentos que reconstruyen su historia muestran a un hombre que ejercía poder absoluto sobre su esposa. Informes forenses posteriores revelaron que María tenía cicatrices antiguas en la espalda y las muñecas. Prueba silenciosa de años de maltrato.

Este detalle no se conoció en su momento, pero hoy resulta imposible narrar la tragedia sin reconocer esa violencia constante que transformó la casa López Pérez en una prisión doméstica. El ambiente del pueblo en esos años estaba marcado por el miedo a las autoridades y a los rumores.

Oaxaca vivía tensiones políticas tras las guerras de Reforma y el ascenso de Porfirio Díaz, oriundo de la región. Las patrullas militares pasaban ocasionalmente y la población prefería mantener la calma aparente. Bajo ese contexto, una mujer golpeada no era noticia, era rutina. Este escenario explica por qué María pudo planear en silencio su destino sin levantar sospechas.

En retrospectiva, cada detalle cotidiano adquiere un matizfriante. El portón siempre cerrado, las cortinas pesadas, los olores extraños que algunos vecinos atribuyeron a comida en mal estado. La normalidad era el disfraz perfecto para un hogar que ocultaba una espiral de violencia.

Las pocas sonrisas de María, registradas en fotografías amarillentas parecen ahora advertencias silenciosas. Todo estaba listo para el estallido que cambiaría para siempre la percepción del pueblo sobre la familia, sobre sus propios silencios y sobre los límites de la desesperación.

Los rumores comenzaron como un murmullo que recorría el aire de las callejuelas empedradas. Primero fueron las mujeres que regresaban del mercado, quienes comentaron entre susurros que ya no veían a Tomás desde hacía semanas. Luego fueron los niños que al pasar frente a la casa de María decían sentir un olor feo que los hacía apurar el paso. Nadie prestó atención en un principio.

En los pueblos pequeños las desapariciones temporales eran comunes, especialmente entre hombres acostumbrados a las cantinas y los caminos de trabajo. Sin embargo, aquel silencio que se extendía desde el interior de la vivienda empezó a adquirir un matiz inquietante. Una tarde, doña Inés, vecina de toda la vida, se atrevió a llamar al portón. Relató más tarde, durante el interrogatorio judicial, que María abrió apenas una rendija y respondió con voz apagada, Tomás está trabajando lejos, no volverá pronto.

El testimonio de la anciana registrado en actas describe una escena perturbadora. María tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas, y en el interior se percibía un olor dulzón como a carne cocida. Inés no insistió. La costumbre dictaba no entrometerse en asuntos ajenos.

No obstante, aquella conversación sería citada como una de las primeras señales ignoradas por la comunidad. Con los días, más vecinos comenzaron a notar comportamientos extraños. María ya no acudía al pozo comunal a buscar agua y tampoco se veía a los niños jugar en la calle. Algunas mujeres recordaron después haber escuchado ruidos metálicos como cuchillos afilándose provenientes de la cocina.

Los hombres del barrio, en cambio, optaban por el silencio. Tomás tenía fama de violento y nadie quería enemistarse con él, aunque ya no apareciera en las cantinas. Esa mezcla de miedo y apatía permitió que la casa permaneciera cerrada mientras los rumores se esparcían como una sombra. El cartero del pueblo fue uno de los pocos en ver a María de cerca en esos días.

Según consta en el archivo municipal, intentó entregarle una carta dirigida a Tomás remitida desde Veracruz. María se negó a recibirla, alegando que su esposo estaba enfermo y no quería que nadie lo molestara. El funcionario describió en su informe un edor penetrante que provenía del interior, pero no levantó denuncia alguna.

En aquellos tiempos, los servicios públicos eran limitados y la intervención de las autoridades se reservaba para crímenes evidentes. La casa de María seguía siendo oficialmente un lugar respetable. El ambiente del pueblo, sin embargo, se volvió cada vez más tenso. Los niños comenzaron a inventar historias sobre el hombre del humo, asegurando que de noche veían una sombra rondar detrás de las cortinas.

Algunas madres, preocupadas por los olores, dejaron de permitir que sus hijos jugaran cerca. La superstición pronto reemplazó a la lógica. Había quienes aseguraban que la familia practicaba brujería. Otros hablaban de enfermedad contagiosa. Nadie se atrevía a tocar la puerta, pero todos empezaban a vigilarla de lejos. Una carta anónima enviada al párroco en diciembre de 1876, conservada en el archivo diocesano, refleja el creciente miedo de los habitantes.

Padre, hay un mal espíritu en la casa de los López. No se escucha voz de hombre y la mujer parece poseída. El olor que sale de ahí no es de comida ni de muerte común. ruegue por nosotros. Este mensaje escrito con caligrafía temblorosa revela el grado de inquietud que reinaba en la comunidad.

Sin embargo, el sacerdote decidió no intervenir, limitándose a rezar misas por el descanso de las almas. En aquellos años, la religión ejercía influencia, pero el miedo al escándalo era mayor. Mientras tanto, María permanecía recluida. Algunos relatos posteriores, especialmente los recogidos en los años 20 por periodistas sensacionalistas, la describen como una mujer en trance, moviéndose por la casa como un espectro.

Nadie sabe a ciencia cierta qué hacía durante esas semanas, pero los testimonios coinciden en que casi no dormía y que el humo de su cocina nunca dejaba de salir. El olor se intensificó hasta hacerse insoportable. Los vecinos más cercanos empezaron a tapar las rendijas de sus ventanas con trapos empapados en agua para poder respirar durante la noche.

Fue precisamente ese edor lo que llevó a la intervención indirecta de las autoridades. Un inspector sanitario, enviado por el Ayuntamiento para revisar casos de ganado enfermo, pasó por el pueblo y escuchó las quejas. Decidió acercarse a la casa y tocar la puerta, pero María no respondió. relató más tarde que el aire alrededor de la vivienda era tan denso que parecía humo mezclado con podredumbre.

Este primer intento de inspección quedó registrado en un informe breve, archivado sin seguimiento inmediato. Nadie imaginaba aún la magnitud del hallazgo que se avecinaba. La tensión llegó a tal punto que algunos hombres del barrio organizaron rondas nocturnas para vigilar el perímetro. Decían que escuchaban pasos detrás de las paredes y que en ocasiones una figura femenina se asomaba por las cortinas.

Otros afirmaban haber visto a los niños parados en el umbral, inmóviles antes de desaparecer de golpe. Estas historias, aunque teñidas de exageración, fueron repetidas durante el juicio y muchos vecinos las firmaron bajo juramento. La combinación de miedo, superstición y silencio había convertido aquella casa en un epicentro de terror. Los días previos al descubrimiento fueron los más inquietantes.

Nadie entraba ni salía de la vivienda y el olor comenzó a impregnar incluso la plaza central. Un comerciante forastero escribió en su diario. Nunca había sentido algo así. Es un olor que se pega a la ropa, que no se va ni con humo de tabaco. La gente del pueblo parece resignada como si aceptara que la peste es parte de su vida.

Esa resignación sería rota abruptamente cuando los rumores alcanzaron finalmente a las autoridades de Oaxaca capital. La llegada de los primeros agentes cambiaría para siempre el destino de San Agustín Etla. El 18 de diciembre de 1876, cuando el frío comenzaba a calar incluso en las casas más resguardadas, Eledor se convirtió en denuncia.

Fue un comerciante ambulante quien, incapaz de soportar el olor que impregnaba sus mantas y productos, acudió al pequeño destacamento municipal. Su testimonio registrado en actas describe un tufo dulzón y persistente semejante al de carne putrefacta que sale de la vivienda de los López. Los agentes, acostumbrados a disputas domésticas y robos menores, no sospecharon la magnitud del asunto, pero decidieron enviar a dos oficiales para investigar.

Esa decisión marcaría el comienzo de una cadena de descubrimientos escalofriantes. El inspector Julián Robles fue el primero en acercarse a la casa. En su informe, redactado con una prosa seca, anotó fachada sin señales de violencia, puerta cerrada con tranca, olor nauseabundo perceptible a 5 metros, ausencia de ruido interior. La descripción parece simple, pero en el juicio posterior este documento se leyó como una prueba clave.

Eledor ya había alcanzado niveles insoportables. Robles golpeó la puerta repetidas veces sin obtener respuesta. Los vecinos, agrupados a distancia observaban con rostros tensos. María no salió. Los niños no se asomaron. Finalmente, el inspector decidió regresar con refuerzos y una orden de registro emitida por el juez local.

La mañana siguiente, una pequeña comitiva armada con linternas y barretas se presentó en la calle principal. Los vecinos se asomaban tras las cortinas, conscientes de que algo terrible estaba a punto de revelarse. El acta de esa inspección describe cómo los oficiales rompieron la tranca y forzaron el portón.

Al abrirlo, una bocanada de aire espeso salió de la vivienda, obligándolos a cubrirse el rostro con pañuelos. Uno de los policías vomitó en el umbral. El edor era tan intenso que varios testigos declararon después haber sentido mareos y náuseas inmediatas. El interior estaba en penumbra. La única luz provenía de un fogón encendido en la cocina, donde una olla de hierro burbujeaba lentamente.

Las paredes estaban ennegrecidas por el humo y las cortinas impregnadas de grasa. No había señales de lucha ni de robo. La casa parecía ordenada. Aunque cubierta de una capa de polvo pegajoso, los agentes comenzaron a registrar cada habitación con cuidado. Lo que encontraron en la cocina cambiaría para siempre la percepción del pueblo.

Sobre la mesa de madera había cuchillos grandes, desgastados por el uso, y bandejas con restos de carne cocida. A simple vista parecía carne de cerdo. Sin embargo, un detalle llamó la atención del inspector Robles. En una esquina, sobre una silla, reposaba un fémurumano limpio, como si hubiera sido hervido. El hallazgo paralizó a los oficiales.

De inmediato aseguraron la escena y enviaron a buscar al juez y al médico local. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, decenas de personas se congregaron alrededor de la casa. Aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado. Los registros médicos posteriores confirman que el olor provenía de restos humanos en distintos estados de cocción y descomposición.

En una de las ollas se encontraron huesos calcinados, en otra trozos de carne aún sangrante. No había rastro de Tomás, salvo por esos restos dispersos. Los niños, acurrucados en un rincón, parecían aturdidos. María estaba sentada en una silla inmóvil. con las manos en el regazo. Cuando los oficiales entraron, no opuso resistencia ni intentó huir. Simplemente levantó la mirada y dijo, “Tardaron en venir.

” Esa frase quedó grabada en los archivos policiales, citada una y otra vez en periódicos y folletos sensacionalistas. Los testigos del registro relataron escenas perturbadoras. Uno de ellos, un joven guardia, declaró años después. No era solo el olor, era la sensación de estar en un lugar donde algo había pasado mucho tiempo antes.

Los huesos estaban acomodados, no tirados. Todo parecía hecho con calma. Esa calma inquietante contribuyó a alimentar las leyendas sobre el caso, presentando a María no como una asesina impulsiva, sino como alguien que había planeado meticulosamente sus actos. La llegada del juez local y del médico confirmó la gravedad de la situación. El doctor examinó los restos y ordenó trasladarlos a la capital para análisis.

En su informe inicial escribió, “Se presume que los restos corresponden a un hombre adulto, robusto. Presentan cortes precisos realizados con instrumento afilado, probablemente cuchillo de carnicero. Tiempo estimado de muerte, entre 10 y 15 días.” El lenguaje frío del reporte contrastaba con el horror palpable en el pueblo.

La noticia se esparció rápidamente, llegando a Oaxaca capital en cuestión de horas. Para la noche, periodistas locales ya viajaban hacia San Agustín Etla, buscando detalles para sus crónicas. Mientras tanto, María fue arrestada sin resistencia. Llevaba un vestido oscuro, manchado de grasa y sangre seca.

Los vecinos la observaron salir esposada con el cabello desordenado, pero el rostro sereno. Nadie escuchó un grito ni una protesta. Algunos aseguraron que murmuraba oraciones. Otros dijeron que sonreía levemente. Lo cierto es que desde ese momento la mujer se convirtió en el epicentro de una historia que pronto trascendería fronteras.

El hallazgo de los restos no solo horrorizó a la comunidad, también desató un torrente de rumores. Algunos afirmaban que María había servido la carne a sus propios hijos, mientras otros aseguraban que parte de ella había sido vendida en el mercado. Ninguna de estas afirmaciones pudo confirmarse, pero el imaginario popular las adoptó como verdades.

La casa fue sellada por orden judicial y soldados fueron enviados para vigilar el perímetro. El caso dejó de ser un asunto local. El crimen de San Agustín Etla había comenzado a ocupar titulares en todo el país. El expediente oficial del caso, abierto el 20 de diciembre de 1876 comienza con una descripción minuciosa de la escena.

Los agentes judiciales llegados desde Oaxaca capital levantaron actas detalladas de cada objeto hallado. El documento central escrito por el juez Ignacio de la Torre reza. Ingresamos al domicilio en compañía del facultativo doctor Esteban Arriaga. Se constata la presencia de múltiples restos óseos humanos distribuidos en tres recipientes de hierro, así como cuchillos de gran tamaño con señales de uso reciente.

El olor es insoportable y la vivienda carece de ventilación adecuada. Estas líneas secas y formales contrastan con los relatos de testigos que con el tiempo añadirían matices de terror y espanto a la escena. La investigación inicial se centró en identificar los restos. No había duda de que correspondían a Tomás Pérez. La comunidad entera lo conocía y su desaparición coincidía con los hallazgos.

Sin embargo, las autoridades ordenaron trasladar los huesos a la capital para un análisis más preciso. El transporte se realizó en cajas selladas escoltadas por soldados debido al riesgo de saqueos por parte de periodistas sensacionalistas que ya rondaban la zona en busca de una fotografía macabra. Esa obsesión mediática convirtió el crimen en un espectáculo nacional antes incluso de que las pericias concluyeran.

La casa fue acordonada con cuerdas y tablones. Los soldados, armados con fusiles, impedían el paso a curiosos, pero los rumores crecían día tras día. Los habitantes del pueblo afirmaban que el interior estaba endemoniado y que quien pasara demasiado cerca podía enfermar.

Algunos testigos aseguraron haber visto sombras moverse detrás de las cortinas, pese a que el lugar estaba vacío. Esa aura sobrenatural contribuyó a que muchos vecinos abandonaran temporalmente sus hogares, dejando calles enteras desiertas al caer la noche. El doctor Arriaga redactó un segundo informe más detallado tras examinar los restos en la capital. Se hallan cortes precisos en vértebras cervicales sugiriendo de huello con arma afilada.

Huesos largos presentan marcas de sierra. Algunos fragmentos muestran exposición prolongada al fuego. No se hallan órganos blandos completos. Este lenguaje clínico confirmaba una brutalidad sistemática. La evidencia no correspondía a un arrebato violento. Cada acción había sido deliberada. El propio doctor, en una carta privada encontrada décadas después confesó, “Jamás presencié algo semejante.

El orden de los cortes habla de experiencia, o al menos de paciencia extrema. Esta mujer no actuó en un arrebato, planeó cada paso. Mientras tanto, María permanecía recluida en una celda improvisada en el Ayuntamiento de San Agustín Etla. Los primeros interrogatorios fueron breves. Se negó a responder preguntas sobre su esposo, limitándose a afirmar que ya no sufrirá más. Su serenidad desconcertó a los oficiales.

Los niños, por su parte, fueron trasladados a la casa de una tía en Oaxaca capital. Los registros indican que no pronunciaron palabra durante semanas. Los psicólogos de la época, limitados en sus métodos, anotaron únicamente: “Mudan, miradas fijas, falta de reacción. Estos apuntes serían citados más tarde como evidencia del ambiente traumático en que vivían.

Los vecinos continuaban prestando testimonios. Uno de ellos, recogido por el periodista Porfirio Rojas en 1877, ilustra el clima de miedo. Veíamos humo salir de esa casa a todas horas. A veces parecía que ardía un horno entero. Nunca escuchamos gritos. Cuando entraron los policías y vieron lo que había dentro, muchos se desmayaron. Esa mujer siempre fue callada, pero nunca pensamos que escondiera tanta oscuridad.

Rojas publicó estas palabras en un folleto que circuló ampliamente, ayudando a cimentar la leyenda de María como la carnicera de Oaxaca. El inventario policial incluyó objetos que luego adquirirían relevancia simbólica, cuchillos de carnicero, dos sierras oxidadas, varias ollas grandes y un libro de cocina francesa en mal estado hallado bajo la cama.

El hallazgo del libro alimentó teorías sobre una obsesión enfermiza de María por la preparación de alimentos. Sin embargo, algunos historiadores creen que era simplemente un manual viejo traído por comerciantes europeos. sin relación directa con los crímenes. Esa mezcla de hechos y especulación convirtió el caso en terreno fértil para leyendas. Los periódicos nacionales dedicaron páginas enteras al suceso, ilustradas con grabados que mostraban a María como una bruja demoníaca. Esta representación contribuyó a deformar la percepción pública. En lugar de una víctima de

violencia doméstica, la sociedad comenzó a verla como un monstruo calculador. La prensa sensacionalista del porfiriato encontraba en historias como esta material perfecto para alimentar el morvo colectivo y justificar la represión. El juez de la Torre ordenó una investigación exhaustiva de los antecedentes familiares.

Se descubrió que María había perdido a su madre siendo niña y que había crecido bajo el cuidado de un padrastro violento. Este detalle, aunque significativo, fue tratado con indiferencia en el juicio. Los documentos muestran un enfoque más punitivo que analítico. El objetivo era demostrar su culpabilidad y cerrar el caso lo antes posible. La brutalidad del crimen no dejaba espacio para interpretaciones compasivas.

Mientras las autoridades trabajaban, el pueblo de San Agustín Etla quedó marcado por un silencio sepulcral. Las calles que antes bullían con niños y comerciantes se convirtieron en pasajes desiertos. Nadie quería pasar frente a la casa acordonada que comenzó a ser llamada la casa del humo. Incluso de día, los vecinos evitaban mirarla.

Ese vacío contribuyó a que el crimen adquiriera una dimensión legendaria, una historia que los ancianos contarían en susurros durante generaciones. La investigación apenas comenzaba y cada documento nuevo parecía profundizar el horror. Los registros oficiales señalan que el 23 de diciembre, durante una segunda inspección de la vivienda, los agentes hallaron una pequeña caja de madera oculta bajo el piso de la habitación principal.

En su interior había cartas arrugadas, un diario con las tapas manchadas y algunas fotografías antiguas. El hallazgo reveló una dimensión íntima del caso. No se trataba solo de un crimen atroz, sino de una historia de años de sufrimiento. Los documentos, hoy resguardados en el archivo histórico de Oaxaca, ofrecen un retrato desgarrador de la vida de María antes del asesinato.

El diario, escrito con una caligrafía firme pero apresurada, contiene entradas desde 1870. En una de ellas, fechada el 14 de agosto de 1873, se lee: “Hoy me despertó el ruido del machete sobre la mesa. Dijo que si no obedecía, no vería amanecer. Me siento atrapada y nadie escucha mis súplicas. Rezo para que Dios me lleve antes que a mis hijos.

” El tono desesperado de estas palabras contrasta con la imagen pública de una mujer fría. A través de sus escritos se percibe miedo constante, aislamiento y una sensación de inevitabilidad que se intensificó con los años. Otra carta dirigida a una prima que vivía en Puebla nunca fue enviada. Hermana, no tengo a quien acudir. Me ha prohibido salir y hasta el mercado voy escoltada. Si no regreso a tiempo, me pega, me esconde el dinero y las llaves.

Me siento como un animal enjaulado. El sobre estaba sellado, pero amarillento por el tiempo, y revela que María intentó buscar ayuda mucho antes de que ocurriera la tragedia. Ninguna autoridad recibió esta información en su momento. El machismo estructural y el aislamiento geográfico dejaron a María sin recursos.

El análisis de estos documentos alimentó debates posteriores sobre la naturaleza del crimen. Algunos investigadores sostuvieron que se trató de un acto de supervivencia. Sin embargo, los detalles de la ejecución, el descuartizamiento metódico, el uso de las ollas y la aparente calma de María al ser detenida llevaron a otros a considerarlo una manifestación de locura o trauma extremo.

Esta tensión entre víctima y victimaria convirtió el caso en un símbolo de la violencia doméstica silenciada en el México del siglo XIX. Los peritos también encontraron en la caja un pequeño rosario roto y dos mechones de cabello atados con hilo rojo. Se cree que pertenecían a los hijos de María. La presencia de estos objetos, junto con una nota en el diario que decía, “Ellos no deben saber, sugiere que la mujer intentó proteger a sus hijos incluso en medio del horror.

El contraste entre su brutalidad hacia su esposo y la aparente ternura hacia los niños reforzó la complejidad del caso. No se trataba de un simple asesinato. Era una historia de odio, amor y desesperación que desafiaba las categorías legales de la época.

Durante los interrogatorios posteriores, el juez de la torre leyó fragmentos del diario en voz alta, intentando provocar una reacción en María. Los testigos describieron cómo ella escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin derramar una lágrima. Solo cuando mencionaron a sus hijos, inclinó la cabeza y murmuró, ellos no vieron nada, solo dormían.

Esa frase quedó registrada en el acta del juicio y sería citada por periodistas y escritores como prueba de su frialdad o de su intento de protegerlos del trauma. La prensa sensacionalista explotó el hallazgo de los diarios. Los periódicos publicaron extractos manipulados, eliminando matices y convirtiendo a María en un personaje demoníaco. La bruja del humo, la cocinera del [ __ ] y otros titulares reforzaron una narrativa que priorizaba el morbo sobre la verdad.

Este fenómeno muestra como los medios del porfiriato moldeaban la opinión pública, reduciendo historias complejas a caricaturas de maldad. Pese a ello, algunos intelectuales como el cronista Manuel Paino, escribieron artículos defendiendo la necesidad de estudiar el caso como ejemplo de violencia de género, aunque su voz fue marginal en su tiempo. Los niños trasladados a la capital fueron interrogados en presencia de médicos.

Los registros indican que no respondían preguntas y apenas comían. Un informe firmado por el Dr. Arriaga dice: “El mayor presenta mirada fija y movimientos repetitivos. El menor tiembla ante ruidos fuertes, diagnóstico, estado catatónico. Estas observaciones revelan el impacto psicológico que el ambiente doméstico había dejado en ellos.

Sin embargo, en la época no existían mecanismos de apoyo y fueron entregados al cuidado de familiares sin mayor seguimiento. El juez ordenó que todos los escritos fueran preservados como prueba. Hoy estos documentos permiten reconstruir la lenta espiral de violencia que culminó en el crimen. Cada página del diario es un testimonio de una mujer acorralada, cuyo mundo se redujo a un espacio de miedo constante.

Esa atmósfera opresiva fue el escenario donde germinó el asesinato más célebre del Oaxaca de Cimonónico. El contraste entre el tono frío de los informes judiciales y la desesperación palpable en las cartas genera una sensación de desasosiego que ha sobrevivido más de un siglo. El hallazgo de estos textos marcó un punto de inflexión en la investigación. Ya no se trataba solo de un caso policial.

Se convirtió en una historia que interpelaba a toda una sociedad. La mujer que había sido demonizada empezaba a mostrar entre líneas el retrato de una víctima. Sin embargo, el sistema judicial de la época no estaba preparado para escuchar esas voces. María seguía esperando su juicio en una celda húmeda mientras el país entero debatía su destino a través de titulares y rumores.

El 3 de enero de 1877 comenzó el interrogatorio formal de María López. En la sala del Ayuntamiento, habilitada como tribunal provisional, se reunieron el juez de la torre, el fiscal, dos escribanos y varios soldados. La acusada entró vestida con el mismo vestido oscuro con el que había sido detenida.

Su aspecto impresionó a todos. Cabello desordenado, rostro pálido y expresión serena, casi indiferente. El fiscal leyó en voz alta los cargos, enumerando con detalle las pruebas halladas en la vivienda. María no reaccionó, se mantuvo inmóvil con los ojos fijos en un punto invisible.

Según el acta número 45 del proceso, la primera confesión se obtuvo sin resistencia. Admite haber dado muerte a su esposo Tomás Pérez con cuchillo de cocina mientras dormía. Procedió a descuartizar el cuerpo para evitar reconocimiento y posterior condena. Niega haber consumido la carne, afirmando haberla hervido para deshacerse de ella. Este lenguaje seco no refleja el tono con que María habló.

Testigos presenciales narraron que su voz era suave, casi apagada, como si relatara una rutina doméstica más. Esa frialdad se convirtió en tema de debate en la prensa, que la retrató como la mujer sin alma. El médico forense Esteban Arriaga presentó su análisis detallado ante el tribunal. Los cortes son precisos, realizados con destreza poco común.

Se observa conocimiento empírico de anatomía, fragmentación metódica de miembros superiores e inferiores, cabeza separada en sección cervical con incisión limpia. Este informe reproducido en periódicos alimentó rumores sobre un entrenamiento previo de María en carnicería o medicina, aunque no existe evidencia de ello.

El propio doctor, en declaraciones posteriores, sugirió que el conocimiento pudo haberse adquirido por observación en matanzas de animales comunes en entornos rurales. La sesión incluyó también el interrogatorio sobre los niños. María afirmó que nunca presenciaron el crimen ni los actos posteriores. “Dormían,”, insistió, y esa respuesta se mantuvo constante a lo largo del juicio.

El juez ordenó que los menores no fueran llevados a declarar una decisión que generó controversia entre los periodistas ábidos de detalles escabrosos. Sin embargo, informes médicos confirmaban el estado de shock profundo en el que se encontraban, justificando su ausencia. El público, compuesto por curiosos y reporteros, llenaba la sala en cada audiencia.

Muchos viajaban desde la capital solo para observar a la mujer que había desatado tanto horror. Los periódicos la describían con adjetivos cargados, demoníaca, imperturbable, la carnicera. Pero entre los funcionarios del tribunal comenzó a surgir otra interpretación, la de una víctima de violencia extrema que había llegado a un límite insoportable.

El juez de la Torre, pese a su severidad, escribió en una nota privada, “La mujer parece más un espectro que una criminal. Hay en sus ojos una tristeza antigua.” Durante las sesiones, María entregó una declaración extensa que fue transcrita íntegramente. En ella narró años de abuso físico y psicológico, episodios de hambre, encierro y amenazas de muerte.

Él decía que si yo me iba, me mataría y mataría a los niños. Dormíamos con miedo cada noche. Su relato incluía detalles de castigos humillantes, como obligarla a comer en el suelo o mantenerla encerrada durante días. Estas confesiones, aunque estremecedoras, no despertaron con pasión pública.

La brutalidad del crimen pesaba más que su historia. El análisis forense reforzó la percepción de que el asesinato no fue impulsivo. Según los peritos, la planificación incluyó el uso de ollas grandes para deshacer los restos y el almacenamiento de huesos en lugares estratégicos. Sin embargo, no encontraron evidencia de consumo humano.

El rumor de que María había servido carne de su esposo a sus hijos, aunque jamás confirmado, persistió en la prensa. Esta mezcla de hechos y especulación creó un relato que trascendió la realidad judicial, convirtiéndose en leyenda popular. Un episodio clave ocurrió cuando se presentaron fotografías de la escena del crimen, una práctica inusual en la época.

Las imágenes borrosas y mal iluminadas mostraban ollas humeantes, huesos apilados y utensilios ensangrentados. Se proyectaron en una sala cerrada para las autoridades, pero algunos grabados basados en esas fotos circularon en periódicos avivando el horror colectivo. El pueblo entero comenzó a percibir a María como un monstruo, incluso antes de que concluyera el proceso legal.

El fiscal pidió pena máxima, mientras que el abogado defensor intentó argumentar en favor de un trastorno mental producto de años de abuso. La defensa citó extractos del diario de María, mostrando frases que reflejaban desesperación y aislamiento. Sin embargo, el sistema judicial de la época carecía de herramientas para comprender el trauma psicológico.

Para las autoridades, el crimen había sido demasiado atroz como para suavizar la sentencia. Las audiencias se prolongaron durante semanas. Afuera del tribunal, vendedores ambulantes ofrecían folletos sensacionalistas con títulos como La bruja de Etla o La mujer que cocinó a su marido. Las calles se llenaban de curiosos y la figura de María se convirtió en un espectáculo morboso.

Mientras tanto, dentro de las paredes del tribunal, los informes forenses continuaban acumulándose, cada uno describiendo con fría precisión los restos y utensilios. reforzando el peso de la evidencia. La confesión final pronunciada en un susurro dejó a todos en silencio. Sí, lo maté. Lo hice porque ya no podía seguir respirando.

Esa frase reproducida en titulares quedó grabada en la memoria colectiva. No fue un grito ni una justificación, sino una constatación resignada. El juicio se acercaba a su fin, pero el impacto del caso apenas comenzaba a extenderse más allá de Oaxaca, convirtiéndose en tema de discusión en tertulias, periódicos y despachos judiciales de todo México.

El juicio de María López se trasladó a Oaxaca capital en febrero de 1877 bajo una expectación sin precedentes. Las calles alrededor del tribunal se llenaban cada mañana de curiosos que querían ver a la mujer que cocinó a su marido. Las autoridades reforzaron la seguridad con guardias armados, no solo para evitar disturbios, sino también para contener a los periodistas que competían por obtener declaraciones exclusivas.

El proceso se convirtió en un espectáculo mediático alimentado por titulares sensacionalistas y grabados exagerados que circulaban en panfletos por todo el país. El Tribunal Superior, presidido por tres magistrados escuchó durante semanas testimonios de vecinos, médicos y peritos. La acusación presentó un caso sólido apoyado en fotografías y descripciones gráficas de la escena del crimen.

Los fiscales insistían en que María había actuado con premeditación. argumentando que el orden de los cortes y la disposición de los restos eran pruebas de una mente calculadora. No fue un arrebato, declaró el fiscal, sino un acto de sangre fría. Estas palabras reproducidas en los periódicos consolidaron su imagen demonizada. La defensa encabezada por el abogado Ignacio Rangel intentó cambiar la narrativa.

Presentó extractos del diario de María, cartas nunca enviadas y testimonios sobre años de abuso doméstico. Rangel habló de una mujer reducida a una sombra y pidió clemencia, alegando que se trataba de un caso extremo de defensa propia y trastorno mental. Sin embargo, el sistema judicial del porfiriato estaba lejos de reconocer el trauma psicológico como atenuante.

La prensa, ábida de Morvo, desestimó estos argumentos y continuó publicando caricaturas que mostraban a María con rasgos demoníacos, rodeada de ollas y cuchillos. Los testigos aportaron relatos escalofriantes. Vecinos declararon haber escuchado golpes y gritos en la casa durante años, pero admitieron no haber intervenido por miedo a Tomás.

Uno de ellos entre lágrimas dijo, “Todos sabíamos que algo pasaba, pero en el pueblo uno aprende a no meterse.” Este testimonio reveló no solo el horror doméstico, sino también la complicidad del silencio social. La corte, sin embargo, se centró más en los detalles gráficos que en el contexto.

Los niños de María no fueron llamados a declarar, pero su presencia en la sala durante un breve momento causó conmoción. vestidos con ropas donadas, permanecieron inmóviles con los ojos fijos en el suelo. La prensa describió la escena como la imagen viva de la tragedia y las ilustraciones de los pequeños aparecieron en portadas de revistas.

Se convirtió en una narrativa de horror familiar utilizada para reforzar el estigma hacia María, mientras las preguntas sobre el destino de los menores quedaban relegadas a segundo plano. Durante el juicio se presentaron informes adicionales del Dr. Arriaga. Uno de ellos detallaba que el cráneo de Tomás había sido hervido, probablemente para despojarlo de tejido.

Aunque María nunca explicó este acto, la acusación lo interpretó como una muestra de perversión. Los diarios de la época publicaron estos detalles sin censura, alimentando un clima de histeria. En las plazas de Oaxaca la gente comentaba el caso como si fuera una leyenda de terror. Incluso en regiones alejadas, vendedores ambulantes ofrecían folletos con títulos como La cocinera del infierno.

El veredicto llegó el 27 de marzo. María fue declarada culpable de asesinato con agravantes y condenada a muerte por fusilamiento. El anuncio generó reacciones encontradas. Algunos lo celebraron como justicia ejemplar, mientras otros, sobre todo mujeres de comunidades rurales, veían en ella a una víctima de un sistema patriarcal despiadado.

No obstante, las autoridades se aferraron a la sentencia, deseosas de mostrar firmeza ante un crimen que había sacudido al país. María escuchó el fallo en silencio, con las manos entrelazadas. No lloró ni imploró clemencia. Los periodistas destacaron su serenidad. describiéndola como una figura espectral. Sin embargo, una nota escrita por el escribano del tribunal ofrece otra perspectiva.

Al terminar la sesión vi en sus ojos un cansancio infinito. No había rabia ni arrepentimiento, solo una especie de alivio. Este detalle humano rara vez apareció en los periódicos que preferían retratarla como un monstruo. La sentencia desencadenó un frenesí mediático. Grabadores reproducían escenas del juicio en periódicos ilustrados, a menudo exagerando los detalles. En las cantinas, el caso se convirtió en tema de discusión constante.

Algunos empezaron a decir que María era bruja, otros que había actuado en legítima defensa. El país se dividió entre quienes veían justicia y quienes veían tragedia. En el fondo, nadie podía ignorar el horror de los hechos. Un hombre muerto, descuartizado, hervido, una mujer transformada en asesina, dos niños marcados para siempre.

El gobierno porfirista, interesado en mantener la imagen de orden, decidió acelerar la ejecución. Sin embargo, una serie de apelaciones retrasaron el proceso. Durante meses, María permaneció en la cárcel de mujeres de Oaxaca capital, vigilada de cerca. Periodistas continuaban solicitando entrevistas, pero ella rara vez hablaba.

Solo aceptó una conversación con una monja, quien escribió en sus memorias. María no pidió perdón, solo dijo que quería que sus hijos olvidaran. Hablaba como si ya estuviera muerta. El juicio no solo selló su destino, sino que también cimentó una narrativa nacional. se convirtió en símbolo de dos realidades, la brutalidad del crimen y la invisibilidad del sufrimiento femenino en el México de Cimonónico.

Décadas más tarde, historiadores seguirían debatiendo si María fue monstruo o mártir, pero en ese momento la opinión pública ya había decidido. Su nombre estaba condenado a convertirse en leyenda oscura. Con el paso de los años, el caso de María López dejó de ser solo una historia judicial para transformarse en una leyenda que se transmitía de boca en boca.

La casa donde ocurrieron los hechos permaneció sellada por orden del tribunal, pero nadie quiso ocuparla después de que el cordón policial se retiró. Las paredes de adobe, ennegrecidas por el humo y el abandono, se agrietaron con el tiempo mientras la maleza cubría el patio. Los vecinos comenzaron a evitar siquiera mirar hacia ella y los niños crecieron escuchando advertencias.

No pases frente a esa puerta después del atardecer. La tragedia se convirtió en mito, alimentado por rumores de apariciones y extraños ruidos nocturnos. En 1885, casi una década después del juicio, un periodista de la Ciudad de México visitó San Agustín Etla y escribió una crónica titulada La casa del humo eterno. En ella relató que los pobladores afirmaban ver sombras detrás de las cortinas, pese a que las ventanas estaban tapeadas.

Describió un olor rancio, imposible de borrar, que parecía emanar de las paredes mismas. Sus palabras añadieron un aire sobrenatural a la historia y atrajeron a curiosos de otras regiones. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación macabra para viajeros y cronistas.

Algunos vecinos comenzaron a relatar experiencias extrañas. Una anciana aseguró que escuchaba el llanto de un niño cerca de la puerta cada madrugada, aunque no había nadie en la calle. Otro habitante dijo haber visto una figura femenina en el patio vestida de negro con un rosario en la mano.

Estas historias, aunque imposibles de comprobar, se sumaron a una narrativa que mezclaba el horror real del crimen con el folklore local. Incluso sacerdotes que visitaron el pueblo afirmaron sentir una presencia inquietante al acercarse a la casa. En los archivos eclesiásticos se conserva una carta de 1890 escrita por el padre Santiago Villaseñor. He bendecido la casa tres veces y ninguna logró devolverle paz.

Los pobladores viven con temor. No sé si es obra del demonio o de la memoria de un crimen tan atroz que dejó cicatrices en el aire mismo. Este tipo de testimonios reforzó la percepción de que el lugar estaba maldito. Para muchos, la tragedia de María trascendía lo humano. Había despertado algo que permanecía en las sombras.

Mientras tanto, la historia de los hijos de María se convirtió en otro misterio. Los registros oficiales indican que fueron adoptados por una familia en Puebla, pero nunca volvieron a Oaxaca. Algunos investigadores sugieren que sus nombres fueron cambiados para protegerlos del estigma. Sin embargo, en el pueblo comenzaron a circular rumores de que ambos habían muerto jóvenes, incapaces de soportar el peso del pasado.

La ausencia de pruebas alimentó aún más el mito. Los hijos se convirtieron en fantasmas simbólicos recordados solo en susurros. A finales del siglo XIX, la narrativa de la mujer del humo ya formaba parte de las leyendas populares mexicanas. Escritores costumbristas mencionaban el caso en recopilaciones de historias macabras y grabados antiguos con su retrato aparecían en ferias ambulantes.

Estas imágenes, que exageraban sus rasgos hasta hacerlos casi demoníacos, reforzaron su figura como símbolo del mal. Paradójicamente, pocos recordaban los diarios y cartas hallados durante el juicio, documentos que mostraban a una mujer quebrada por años de abuso.

La complejidad de su historia se perdió entre las sombras del mito. En 1902, un grupo de investigadores franceses interesados en el folklore mexicano visitó San Agustín Etla y realizó entrevistas con los pobladores. Sus notas, hoy conservadas en París, revelan que algunos creían que el alma de Tomás rondaba la casa, mientras otros aseguraban que era María, quien nunca había partido realmente.

Relatos de luces extrañas, pasos en el pasillo y un olor persistente a carne hervida, formaban parte del imaginario colectivo. Este interés extranjero convirtió el caso en una atracción cultural, pero también en una advertencia sobre el silencio social. que lo había permitido. El abandono físico de la casa contribuyó a su transformación en leyenda.

Con el tiempo, las paredes se agrietaron y el techo colapsó parcialmente, pero la estructura principal se mantuvo en pie como un monumento sin placa. Nadie se atrevió a demolerla. Algunos decían que hacerlo traería desgracias. Los pocos que intentaron ocuparla en el siglo XX abandonaron el lugar al poco tiempo, alegando ruidos y apariciones.

Incluso autoridades municipales evitaron intervenir, temerosas de despertar viejas historias. A principios de 1920, durante un periodo de inestabilidad política en México, la historia volvió a los periódicos como ejemplo del lado oscuro del pueblo. Artículos amarillistas publicaron supuestas entrevistas con descendientes de María.

Aunque nunca se comprobó su autenticidad, la prensa revivió la leyenda, reforzando la idea de que la maldición de la casa seguía viva. En ese momento, el crimen dejó de pertenecer al ámbito judicial y pasó a ser parte del folclore nacional. Hasta hoy, investigadores y turistas siguen visitando el lugar.

Algunos describen una sensación de opresión al entrar en las ruinas, como si el aire fuera más denso. Otros afirman que el silencio es absoluto, roto, solo por el murmullo del viento que atraviesa las grietas. Sea producto de su gestión o de memoria colectiva. La casa se mantiene como un recordatorio inquietante de lo que ocurrió en 1876. La historia de María López trascendió su contexto, convirtiéndose en un espejo oscuro de una sociedad marcada por el miedo, el machismo y la indiferencia.

Con el paso del siglo XX, el caso de María López se transformó en una especie de mito histórico, una advertencia repetida en las cocinas y mercados de Oaxaca. A medida que los documentos oficiales fueron archivados y olvidados, la historia se distorsionó, convirtiéndose en leyenda oral.

Los ancianos del pueblo contaban a los niños que en noches de luna llena podían verse sombras moverse entre las ruinas de la casa y que el humo aún salía de una chimenea inexistente. Este tipo de relatos, aunque exagerados, mantuvieron vivo el recuerdo del crimen, creando una frontera difusa entre la verdad documentada y el miedo colectivo. Los archivos judiciales conservan un último registro relacionado con María, un documento fechado en mayo de 1877 que confirma la ejecución por fusilamiento en el patio de la prisión de Oaxaca capital.

No hay detalles ceremonios ni menciones de últimas palabras, solo una línea. Se cumplió la sentencia a las 6 de la mañana. Ese silencio burocrático contrastaba con la magnitud del caso. Su muerte no trajo paz al pueblo, más bien incrementó el aura de misterio que rodeaba su historia. Para muchos, no murió como una criminal, sino como una figura trágica cuyas decisiones nacieron del terror.

Con el tiempo, los investigadores comenzaron a revisar el caso desde una perspectiva social y psicológica. A mediados del siglo XX, algunos historiadores feministas rescataron las cartas y diarios encontrados en 1876, planteando que María había sido víctima de un sistema que la condenó dos veces, primero como esposa sometida y luego como asesina.

Estos estudios fueron criticados por sectores conservadores que veían en sus argumentos una justificación del crimen. Sin embargo, contribuyeron a abrir un debate sobre la violencia de género en el México rural del siglo XIX, un tema que rara vez aparecía en libros de historia. La casa, conocida como La Casa del Humo, fue declarada patrimonio histórico en 1972, aunque nunca fue restaurada, hoy permanece en ruinas.

Protegida por una cerca metálica que no impide el paso de curiosos, los visitantes aseguran que el ambiente allí es opresivo. Algunos turistas han relatado sentir náuseas inexplicables al acercarse, mientras otros aseguran escuchar el sonido de ollas burbujeando dentro, pese a que el lugar está vacío. Estas experiencias recogidas en blogs y revistas de misterio han convertido el sitio en destino de viajeros que buscan lo macabro.

El caso también ha inspirado obras de teatro, novelas y películas. Sin embargo, estas adaptaciones suelen exagerar los elementos sobrenaturales, dejando de lado el trasfondo de violencia doméstica que originó el crimen. En una versión cinematográfica de 1954, María fue representada como una bruja que practicaba rituales satánicos, una caricatura que reforzó su imagen de monstruo.

La realidad documentada, en cambio, habla de una mujer rota, atrapada por un matrimonio abusivo y un sistema judicial implacable. Esta distorsión mediática ha sido objeto de estudios recientes que analizan cómo las historias reales se convierten en mitos con fines comerciales. Los vecinos actuales de San Agustín Etla siguen evitando pasar frente a la casa después del anochecer.

Pese a que el pueblo ha crecido y modernizado, el recuerdo de María sigue siendo parte de su identidad. Algunos comerciantes venden postales antiguas del juicio, mientras guías turísticos narran la historia como una leyenda de terror. Para los habitantes mayores, sin embargo, la memoria es más sombría.

Representa un momento en que el silencio social permitió que la tragedia se gestara. Este contraste entre el espectáculo turístico y la memoria dolorosa muestra cómo las comunidades lidian con su propio pasado. En archivos poco consultados de Oaxaca capital aún se conservan pruebas originales. Las ollas, cuchillos y cartas de María están guardadas en depósitos sin acceso al público, envueltas en papel amarillento.

Los historiadores que han revisado estas reliquias aseguran que transmiten una sensación de intimidad perturbadora. No son solo objetos, escribió una investigadora en 1987. Son testigos mudos de una vida marcada por el miedo y la desesperación. Estos restos materiales mantienen vivo el vínculo con el caso, como si se resistieran a ser olvidados.

Lo más inquietante es que con el paso de los años desapariciones recientes han reavivado el mito. Algunos habitantes de la zona aseguran que el área cercana a la casa es un punto donde la gente se pierde. Historias de excursionistas extraviados y animales muertos alimentan nuevas versiones de la leyenda, sugiriendo que el lugar sigue cargado de oscuridad.

Aunque no existen pruebas que relacionen estos sucesos con el crimen de 1876, el imaginario popular insiste en que algo quedó atrapado allí, un eco de violencia que nunca se disipó. Hoy, más de un siglo después, la historia de María López sigue siendo un espejo incómodo. Representa el silencio de una sociedad que ignoró el sufrimiento hasta que se transformó en horror.

Sus cartas y diarios, olvidados por décadas, resuenan como advertencia de lo que ocurre cuando el miedo se convierte en norma. Nadie sabe con certeza qué pensamientos cruzaron por su mente al momento de su ejecución, ni qué ocurrió realmente dentro de aquella casa antes de que el humo la delatara.

Lo único seguro es que su sombra sigue allí entre las grietas del adobe, recordando que hay crímenes que nunca terminan, porque el miedo que los engendró permanece vivo. Oh.

News

UN MILLONARIO LE DIO UN CABALLO INÚTIL A UN VAGABUNDO COMO BROMA, PERO ARREPINTIÉNDOSE AMARGAMENTE..

Un millonario arrogante decidió burlarse de un vagabundo regalándole un caballo viejo, cojo y aparentemente inútil, solo para reírse de…

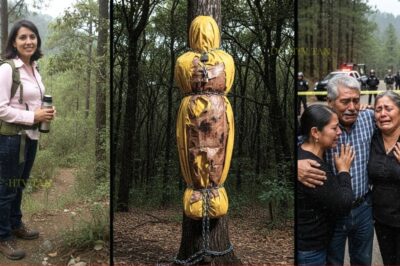

Profesora de Xalapa desaparece en bosques de Cofre de Perote en 2009 — 2 años después, esto aparece…

En los bosques de cofre de Perote, donde a los oyameles centenarios guardan secretos entre sus raíces. Una lona amarilla…

Un millonario ve a una camarera bailar con su hijo discapacitado y transforma su vida…

Él comandaba corporaciones, finanzas y destinos. Sin embargo, una simple mesera y su hijo en silla de ruedas lograron lo…

Millonario queda en Shock al ver una Obrera Idéntica a su Hija Perdida…

el CEO de una empresa constructora queda en shock al ver a una obrera idéntica a su hija desaparecida hace…

“¿Puedo Tocarlo Por Comida?” Se Rieron Del Veterano Hogar, Saber Que Es Una Leyenda Del Piano…

Las lámparas de cristal colgaban como soles pequeños sobre el salón, iluminando trajes de gala, ollas y copas de champaña…

Descubrí que mi esposo me engañaba con mi nuera. En ese momento decidí cambiar su frasco de…

Descubrí que mi esposo me engañaba con mi nuera. En ese momento decidí cambiar su frasco de lubricante por pegamento…

End of content

No more pages to load