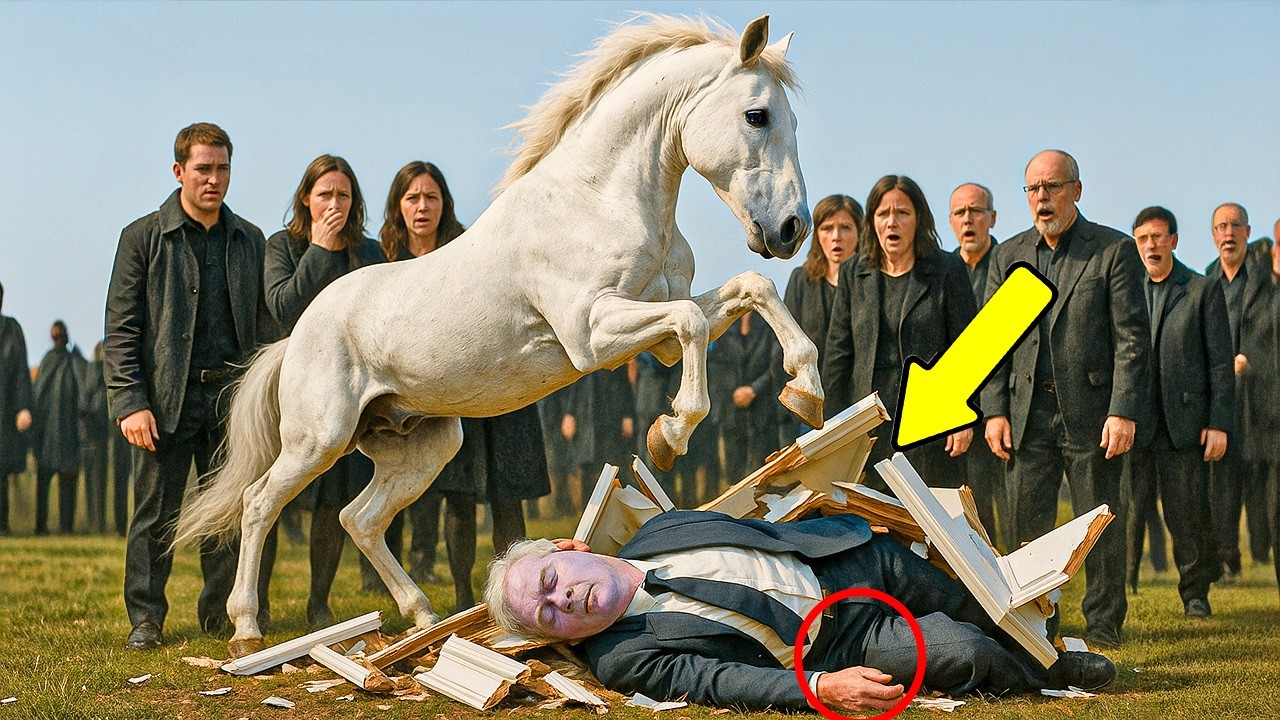

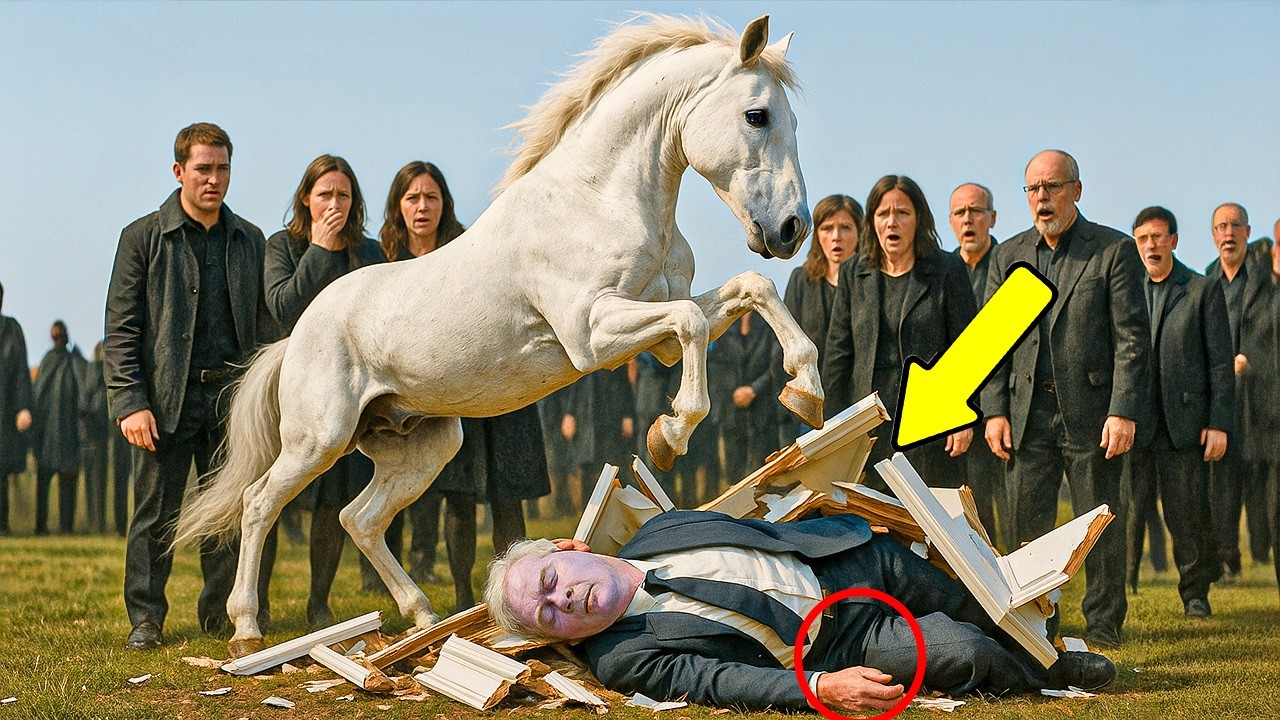

Caballo DETIENE el VELORIO, ROMPE el ATAÚD de su dueño entonces hallan 1 NOTA EXTRAÑA en el CUERPO…

Un caballo irrumpe en el velorio de su difunto dueño, relinchando sin control, y termina saltando dentro de la tumba, rompiendo el ataúd para desesperación de todos los presentes. Pero cuando el cuerpo cae fuera, se nota un detalle que nadie había visto antes.

Todos en el funeral caen de rodillas, completamente impactados, mientras la policía es llamada de inmediato. Una mujer estaba de rodillas frente al ataúd. La sala olía a flores marchitas y acera derretida, y el silencio solo era interrumpido por sus sollozos altos y llenos de dolor. Oh, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi amor? No puedo vivir sin él.

¿Quién sería capaz de hacer algo así a un hombre tan bueno como mi esposo, que siempre ayudaba a todos? lamentó con la voz ronca y temblorosa. Esa era Estela, una mujer hermosa, de 29 años, de rasgos delicados, pero ahora deshechos por el dolor. Sentada en una silla junto al ataúd, donde descansaba Miguel, el hombre con quien se había casado hacía pocos días, parecía haber perdido la razón de vivir.

Sus manos temblaban mientras cubrían sus ojos enrojecidos y su cuerpo encorbado revelaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Los invitados se miraban discretamente. Algunos secaban sus lágrimas, otros solo bajaban la cabeza sin saber qué decir. Y entre esos rostros silenciosos estaba Juan, el hermano menor del fallecido.

Tenía 27 años y acababa de entrar en la sala principal de la casa para acompañar el inicio del velorio. La residencia, enorme e imponente, parecía pequeña ante la cantidad de personas presentes. Familiares, vecinos y amigos de Miguel llenaban el lugar, todos unidos por un mismo sentimiento de pérdida.

Juan se detuvo por un instante en la puerta, observando a su cuñada llorar frente al ataú. Sus ojos se humedecieron y la garganta se le cerró antes de poder pronunciar una palabra. Con pasos lentos se acercó. Estela levantó la mirada y al verlo dejó escapar un sollozo aún más fuerte. Él, conmovido por la compasión, la envolvió en un abrazo firme, intentando transmitirle un poco de fuerza a la mujer que apenas podía mantenerse en pie.

“Sé lo difícil que es, Estela”, dijo él con la voz entrecortada. “Al fin y al cabo, es mi hermano quien está en ese ataúd. Entiendo tu dolor, pero ha llegado el momento de despedirnos.” La viuda apretó el pañuelo contra su rostro temblando. No quería que este momento llegara, respondió entre llantos suaves. El cuñado respiró hondo.

Yo tampoco lo quería, pero ha llegado la hora de decir adiós. Completó intentando mostrarse firme. Ella lo miró por unos segundos, el rostro cubierto de dolor y al final cedió. Está bien, tienes razón, padre. ¿Puede continuar con la ceremonia? Dijo con voz débil, pero decidida. El sacerdote, que esperaba en silencio, asintió levemente y retomó las oraciones.

Su voz llenó el ambiente con palabras sobre la fe, la despedida y la eternidad. Todos inclinaron la cabeza mientras el sonido de las plegarias se mezclaba con el llanto de Estela. Cuando la ceremonia terminó, el ambiente se llenó de murmullos y pasos pesados. Las personas empezaron a prepararse para dirigirse al cementerio del pequeño pueblo donde el cuerpo de Miguel sería enterrado. Los amigos más cercanos permanecieron allí ayudando con los últimos preparativos.

Juan observaba todo en silencio. Después de un momento, dio un paso al frente y declaró con firmeza, “Pueden cerrar el ataúd.” Pero antes de que los empleados de la funeraria pudieran obedecer, la viuda del fallecido se levantó de repente alzando la mano temblorosa. “Esperen, quiero despedirme una última vez. Seré breve, lo prometo.” Pidió casi suplicando.

Los hombres se miraron entre sí y asintieron. El sacerdote hizo un pequeño gesto de aprobación. Ella entonces se acercó tan baleante como si cada paso pesara una tonelada. Cuando llegó frente al ataú, apoyó las manos en el borde y miró el rostro pálido de su esposo. Lo tocó con delicadeza, deslizando los dedos sobre la piel fría.

“Oh, Miguel, mi amor”, susurró con la voz quebrada. “No tienes idea de cuánto te extrañaremos en esta hacienda. a mí, a tu familia y a nuestro amigo Equino. Este es un adiós, pero siempre pensaré en ti. Por un instante se quedó quieta, observando el cuerpo inmóvil. El silencio pareció pesar más que nunca. Entonces, de pronto, sus dedos se detuvieron sobre el pecho del hombre.

Un escalofrío recorrió su espalda. Ella abrió los ojos de par en par y miró al sacerdote tomada por un miedo repentino. Padre, Miguel está helado, pero juro que sentí que respiró, exclamó con la voz temblorosa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El sacerdote se acercó con calma, aunque su expresión era de confusión.

Miró atentamente el cuerpo y movió la cabeza con gesto de compasión. Hija mía, es solo la nostalgia que habla desde tu corazón”, dijo posando las manos sobre sus hombros. “Déjalo partir. Tu esposo está en paz ahora.” Estela vaciló un instante, pero finalmente se dejó guiar lejos del ataúd.

El sacerdote hizo una breve señal a los empleados y el ataúdrado con un chasquido seco que resonó en la sala. El cortejo siguió en silencio. Afuera el cielo estaba nublado y el viento frío hacía que las flores de las coronas se movieran suavemente. Cuando llegaron al cementerio, Juan parecía inquieto.

Mantenía la mirada fija en el ataúd, el rostro tenso y los puños apretados. Todo en él mostraba el esfuerzo por mantener el control. Respiró hondo y dio órdenes cortas para que el entierro se realizara de inmediato. En pocos minutos, el ataúdo. A la tumba. Estela se acercó una vez más con las lágrimas cayendo sin control.

“Adiós, mi amor”, murmuró extendiendo la mano como si aún pudiera tocarlo. Pero aquella no sería una despedida común. Un sonido distante comenzó a llamar la atención de los presentes. Algo parecido a un galope apresurado. El ruido fue creciendo, resonando entre las lápidas. De pronto, alguien gritó, “¡Miren, es el caballo.

” Todos se giraron al mismo tiempo y allí estaba él, un caballo adulto de pelaje castaño y brillante bajo el sol débil. Su ondeaba con el viento mientras, en un salto impresionante, superaba el muro bajo del cementerio y caía justo en medio del grupo de personas. Hubo gritos. Algunas mujeres retrocedieron, otras se aferraron a sus maridos. El sacerdote hizo la señal de la cruz.

El animal resoplaba inquieto con las narinas dilatadas. En su cuello, una cicatriz gruesa cortaba el pelaje, dándole un aspecto salvaje y casi amenazante. Las miradas se cruzaron. Miedo, asombro, curiosidad, pero nadie parecía más sorprendido que Juan. Dio dos pasos al frente con los ojos abiertos de par en par y corrió hacia el animal, sujetando con fuerza las riendas.

Vaya bestia insolente, cómo te soltaste, maldito caballo pulgoso”, exclamó jadeante e irritado, intentando controlar al animal que relinchaba entre los gritos de la gente. Y así, en medio de aquella confusión, el silencio solemne del velorio se transformó en un verdadero caos. El caballo había irrumpido en el entierro. El caballo relinchaba fuerte, furioso, tirando de las riendas con toda la fuerza que tenía.

Sus músculos temblaban y los cascos golpeaban con violencia el suelo de tierra del cementerio. Todos se apartaban asustados tratando de entender el motivo de semejante agitación. El animal, antes dócil y obediente, ahora se mostraba indomable. se encabritaba, resoplaba y empujaba su cuerpo contra quienes intentaban contenerlo, como si quisiera romper cualquier barrera que lo separara del ataúd donde descansaba Miguel. Las personas se miraban entre sí, confundidas y aterradas.

Era imposible no notar la desesperación en aquellos ojos oscuros del caballo, que parecían buscar algo o a alguien. Juan, el hermano del difunto, sudaba mientras intentaba sujetarlo, apretando con fuerza las riendas. “Agarren a ese animal antes de que lastime a alguien!”, gritó uno de los hombres intentando ayudar, aunque sin atreverse a acercarse demasiado.

El caballo se resistía. Tiraba su cuerpo hacia adelante en dirección al ataúd. El sonido de las herraduras golpeando la tierra se mezclaba con los gritos y las oraciones de los presentes. Todos sabían del vínculo profundo entre aquel animal y Miguel. Eran inseparables. El caballo había sido criado en aquella hacienda desde Potrillo y Miguel lo trataba casi como a un miembro de la familia.

Aún así, nadie lograba comprender qué lo hacía perder la cabeza de esa manera. Pero Estela, que había sido la cuidadora del animal durante buena parte de su vida, conocía cada gesto, cada reacción, cada mirada. Lo observó atentamente y notó algo que los demás no percibían. Está intentando decirnos algo, pensó para sí con el corazón acelerado. La viuda dio un paso al frente, ignorando las miradas de asombro y el miedo de los demás.

Juan, todavía luchando con las riendas intentaba controlar al animal que relinchaba sin parar. Estaba a punto de lograr sacarlo de allí cuando la voz de Estela resonó firme y desesperada. Esperen, abran el ataúd ahora mismo. El silencio cayó de repente sobre el cementerio. Todos se miraron entre sí poder creer lo que habían oído.

El sacerdote abrió los ojos de par en par y Juan soltó al caballo por un instante, mirando a su cuñada como si hubiera perdido la razón. ¿Qué estás diciendo, Estela? preguntó jadeante. Ella dio otro paso al frente señalando el ataúdorosa. Ábrelo, Juan. Ahora no lo ves. Está intentando decirnos algo. Nadie se atrevió a moverse. El sacerdote vaciló.

Los empleados de la funeraria quedaron inmóviles y el viento sopló con fuerza, levantando polvo sobre las flores marchitas. Pero para entender aquel momento, la desesperación de la viuda, el caballo enloquecido y el misterio que rodeaba el cuerpo de Miguel, era necesario retroceder muchos años en el tiempo, cuando todo aún parecía normal. En aquella época, Miguel era un hombre de sonrisa fácil y manos callosas.

El haendado, conocido y respetado por todos en la región, ya había conocido la muerte más veces de lo que cualquier hombre debería. Primero había perdido a su esposa. Desde el día en que se convirtió en viudo, su corazón cargaba con una sombra constante, una soledad que parecía no tener fin. Con el paso del tiempo, aquel dolor nunca desapareció.

La hacienda, que antes vibraba con el sonido de la vida, fue quedando en silencio. La risa de la mujer, que solía resonar en la terraza al amanecer, se transformó en un vacío cortante. Hasta el viento parecía evitar aquel lugar. Aún así, Miguel seguía firme, trabajaba de sol a sol, cuidaba la tierra, el ganado y, sobre todo, a su pequeño hijo Pedro, el niño de sonrisa dulce y mirada curiosa.

Era por él que el acendado continuaba. Pedro era su razón de vivir. Padre e hijo hacían todo juntos. Trabajaban en el campo, cuidaban de los animales y en las noches de lluvia dormían en el mismo cuarto porque el pequeño tenía miedo a los truenos. Papá, cuando sea grande quiero ser igual que usted, decía el niño con orgullo en el rostro.

Miguel sonreía cansado, pero con ternura. Y yo quiero vivir para ver eso, hijo mío, respondía, acariciando el cabello del niño con cariño. Pero el destino rara vez tiene compasión de los buenos. Fue en un día caluroso, de cielo claro y viento suave que atravesaba los maizales. Cuando el niño comenzó a toser, la fiebre llegó rápido, el sudor frío y su pecho se agitaba como si algo ardiera por dentro. Miguel cayó en desesperación.

Llevó a su hijo a los médicos del pueblo. Gastó lo que tenía y lo que no tenía en medicinas y promesas. Pasó noches de rodillas rezando, pidiendo un milagro. Durante tres días no durmió. Permaneció sentado al lado de la cama del niño, sosteniendo su pequeña mano y rezando sin cesar.

Las velas se consumían hasta el final y la luz amarillenta iluminaba el rostro pálido del niño. Señor, no me lo quites también, por favor, susurraba el padre con los ojos llenos de lágrimas. Pero el silencio de la madrugada fue la respuesta de Dios. En la mañana del cuarto día, el cuarto quedó mudo. Pedro se fue y Miguel quedó solo una vez más. El tiempo pasó, pero el hombre se convirtió en una sombra.

Evitaba el cuarto de su hijo, que permanecía intacto, con los juguetes en el mismo lugar, la ropa doblada y el olor del niño aún atrapado en las paredes. La hacienda comenzó a marchitarse junto con él. El ganado enflaqueció, el gallinero quedó vacío y los campos antes verdes, se tornaron secos y amarillentos.

Solo la maleza crecía, solo el silencio reinaba. Juan, el hermano menor y su principal ayudante, intentaba animarlo, pero Miguel apenas lo escuchaba. Pasaba los días en el campo de maíz, el único rincón de la hacienda que todavía recibía algún cuidado. Era el maíz favorito de Pedro. En los recuerdos que lo atormentaban, el acendado aún escuchaba la voz del niño. Siembra más, papá.

Quiero ver el campo todo amarillo algún día. Y el hombre lo había prometido. Cumpliría aquel deseo, aunque fuera lo último que hiciera. Así que, incluso bajo el sol abrasador, Miguel seguía trabajando. Regaba, abonaba, arrancaba las plagas con sus propias manos. Con cada semilla que plantaba, parecía intentar reconstruir lo que había perdido.

Era el último pedazo de su hijo que aún le quedaba. Pero en aquella madrugada sofocante, el destino volvió a golpear la puerta de una forma cruel e implacable. Juan entró corriendo en la casa, jadeante y cubierto de sudor, gritando el nombre de su hermano con desesperación. Miguel, Miguel, el fuego se está extendiendo. Ya llegó a la plantación.

El acendado saltó de la cama con el corazón desbocado. ¿Cómo que fuego? ¿De dónde salió ese incendio de repente? Preguntó atónito. Juan gesticulaba en pánico, sin aliento. No lo sé, pero el fuego ya alcanzó el maisal. Está cerca del granero y se propaga. Rápido. Miguel escuchó las palabras de su hermano y sintió que el corazón se le salía del pecho.

No lo pensó dos veces. Saltó de la cama, puso los pies sobre el suelo frío y sin siquiera calzarse las botas, agarró el sombrero que colgaba en el cabecero. En cuestión de segundos ya corría hacia afuera, descalzo levantando polvo sobre la tierra seca. Afuera el mundo parecía en llamas.

El cielo, antes oscuro, estaba teñido de un tono rojizo aterrador. El olor a humo invadía los pulmones quemando por dentro. Las llamas se elevaban alto, devorando el maizal, que antes era motivo de orgullo, y el recuerdo vivo de su hijo. Miguel se detuvo por un instante, atónito, el rostro iluminado por el fuego que crepitaba. Entonces gritó con la voz desesperada, “Agua, traigan cubos de agua ya, rápido.

” Los peones de la hacienda comenzaron a aparecer de todos lados, trayendo baldes, trapos, cualquier cosa que pudiera servir. El calor era insoportable y el viento esparcía las llamas como si el infierno hubiera abierto sus puertas. Juan y Ernesto, el mejor amigo del acendado, ya estaban intentando contener el fuego con palas y azadones, arrojando tierra sobre el maizal. Sin embargo, las llamas crecían sin piedad. “Miguel, sal de ahí.

Vas a terminar quemándote”, gritó Juan, cubriéndose el rostro con el brazo para protegerse del humo. Pero Miguel, dominado por la desesperación, no lo escuchó. Sus ojos brillaban con lágrimas y furia. No, no voy a dejar que lo que queda de mi Pedro se convierta en cenizas. No voy a perder esto también. Respondió avanzando hacia el fuego.

Corría intentando apagar las llamas con una lona mojada, pero era inútil. El fuego rugía como una bestia viva, caótica, hambrienta y sin compasión. El viento sopló con fuerza y las llamas se extendieron aún más, lamiendo los cercos y quemando el pasto seco. Juan gritaba a órdenes, cubriéndose la nariz y la boca con la mano para no respirar el humo espeso.

Traigan más agua. Vamos sin flojear, muchachos. Salvemos este maisal. Es por el pequeño Pedro. Es por mi hermano”, gritaba intentando animar a los hombres que tosían y corrían entre las llamas. El calor era insoportable, el sudor corría por los rostros de todos y en medio de aquella confusión, Miguel se tambaleaba luchando contra el humo que le hacía arder los ojos y le desgarraba la garganta. Tosía tropezaba, pero no se detenía.

Dios, por favor, te lo ruego otra vez. No! Murmuró entre tosidos, levantando los ojos hacia el cielo cubierto de Ollin. Fue entonces cuando entre el rugido del fuego y el silvido del viento se oyó un sonido diferente, un relincho agudo, doloroso, el sonido de un animal en desesperación. Miguel se detuvo.

Por un momento, creyó estar imaginándolo. Sacudió la cabeza intentando ver a través del humo, pero el sonido volvió más claro. Es real. Hay un animal en peligro, pensó. Entonces se volvió hacia los hombres y gritó. También lo escucharon. Algunos se detuvieron confundidos mirando alrededor. Juan asintió sin comprender.

El relincho volvió a escucharse proveniente de detrás del granero y Miguel no lo dudó. Corrió hacia el sonido, ignorando el fuego y los gritos de advertencia. Juan y Ernesto lo siguieron sin saber lo que estaban a punto de encontrar. El humo era denso, el aire irrespirable, pero entre el resplandor de las llamas, una sombra se movía pequeña, temblorosa, luchando por liberarse de algo.

Cuando se acercaron, la escena partía el corazón de cualquier hombre. Un potrillo, a un joven, estaba atrapado entre los alambres retorcidos de la cerca. Sus patas delgadas temblaban, los ojos abiertos de puro terror. El animal intentaba liberarse, pero cada movimiento hacía que el metal cortara más su piel. Miguel se arrodilló desesperado. “Dios mío, está atrapado.

No va a poder salir solo”, gritó. Juan lo tomó del hombro intentando hacerlo entrar en razón. Miguel, sé que es horrible, pero tenemos que irnos ya. el maisal. Pero el acendado lo interrumpió casi gritando. Espera, tenemos que salvar al animal, dijo empezando a tirar de los alambres con las manos desnudas. Su hermano lo sujetó con fuerza.

¿Estás loco? Si nos quedamos aquí, el fuego nos va a alcanzar, advirtió tosiendo con fuerza. Miguel lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en el potrillo y sus manos casi se quemaban contra el metal caliente. No voy a dejarlo aquí para que muera respondió sin pensarlo dos veces. Juan lo miró incrédulo. Miguel, el maisal todavía puede salvarse.

Si nos distraemos ahora, lo perderemos todo. Miguel se detuvo por un breve instante. Miró al potrillo, luego al campo, las llamas devorando el maíz que Pedro tanto amaba. El tiempo pareció desacelerarse y entre el rugido del fuego y los relinchos de dolor, comprendió lo que su corazón ya intentaba decirle hacía tiempo. “Ahora lo entiendo”, murmuró con la voz quebrada.

“No importa cuánto haya cultivado ese maíz, mi hijo no va a volver. Se ha ido para siempre. Pero este pequeño animal todavía tiene una oportunidad.” Su hermano intentó razonar. No te dejes llevar por la emoción, hermano. El viento está fuerte y los alambres están muy enredados en su cuerpo. El fuego llegará antes de que podamos salvarlo. Pero Miguel levantó la mirada. Decidido.

Me quedaré, declaró sin dudar. Juan dio un paso atrás. ¿Estás seguro, Miguel? Preguntó. El hacendado asintió. Lo estoy. Váyanse ustedes. Yo me quedo. Respondió firme con la mirada fija en el potrillo. Juan apretó los labios, asintió en silencio y gritó a Ernesto. Vamos ahora. Ambos corrieron hacia el maizal, desapareciendo entre el humo y el fuego.

Miguel se quedó allí arrodillado en la tierra mezclada con cenizas, con el rostro ardiendo por el calor, las manos temblando, pero decidido. Empezó a liberar al animal alambre por alambre, enderezando el metal con toda la fuerza que le quedaba. Cada movimiento arrancaba un gemido del potrillo que relinchaba de dolor.

El sonido era insoportable, pero el acendado no se detenía. “Tranquilo, muchacho, tranquilo,” decía intentando calmarlo mientras el fuego crepitaba cada vez más cerca. El problema era que por más cuidadoso que Miguel fuera, liberar al potrillo tomaba demasiado tiempo. Cada alambre cortado parecía un desafío y el tiempo se convertía en su peor enemigo.

Las advertencias de Juan se estaban cumpliendo ante sus ojos. El fuego se acercaba rugiendo alto, devorando el aire y el suelo como una bestia viva e insaciable. Las llamas ya se reflejaban en los ojos de Miguel, pero él mantenía la calma. El sudor le corría a ríos por el rostro cubierto de Ollín y el calor parecía derretir el aire a su alrededor.

Aún así, seguía firme con una fuerza que solo quien lo ha perdido todo puede comprender. Sus manos, heridas y cortadas luchaban contra el metal. Por fin, con un chasquido seco, el último alambre se partió. El potrillo exhausto cayó al suelo. El cuerpo tembloroso, respirando con dificultad. Miguel se dejó caer junto a él, abrazándolo, protegiéndolo con su propio cuerpo, como si pudiera impedir que el calor los alcanzara.

Listo, ya estás libre, pequeño, murmuró sosteniendo el rostro del animal contra su pecho. Pero el pobre potrillo estaba demasiado débil para levantarse. Sus patas temblaban y su pecho se agitaba en la desesperación. El acendado comprendió que si lo dejaba allí, no sobreviviría. Sin pensarlo dos veces, el hombre lo alzó en brazos.

El peso era grande, el cuerpo del animal ardía de fiebre y miedo, pero él lo sostuvo con todas sus fuerzas. El calor era insoportable. La espalda y el cuello de Miguel ardían con la cercanía de las llamas y el aire parecía desgarrarle los pulmones. Sabía que si soltaba al potrillo podría escapar fácilmente del fuego, pero no existía posibilidad de que eso ocurriera.

Entonces, para encontrar valor, empezó a gritar más para sí mismo que para el animal. Vamos, potrillo, vamos a lograrlo. Saldremos de esta juntos. El suelo quemaba bajo sus pies. El humo hacía arder sus ojos, pero Miguel no se detenía. Avanzaba entre el fuego, tambaleando, tosiendo, sintiendo que su cuerpo casi cedía y aún así seguía hasta que finalmente rompió el velo de humo y alcanzó el prado de la hacienda, donde el aire era menos caliente.

Cayó de rodillas, respirando con dificultad, y colocó al potrillo con delicadeza sobre el pasto húmedo. Por un breve momento, el hombre creyó haber vencido al fuego. El corazón le latía con fuerza y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Pero al darse vuelta, lo que vio le quitó el aliento.

El maizal, aquel campo que había cultivado con amor y lágrimas, estaba completamente destruido. Las mazorcas se habían vuelto polvo y el verde de la plantación ahora era solo un manto gris de cenizas y humo. Todo lo que Miguel amaba, la hacienda, los sueños, los recuerdos de su hijo, había sido consumido. El fuego, traicionero y cruel, había ganado.

Sin embargo, al mirar al pequeño potrillo tendido sobre el prado, vivo, respirando, consiguió esbozar una sonrisa pequeña, pero sincera. En los días siguientes, Miguel se dedicó por completo a la recuperación del animal. Pasaba las mañanas y las noches a su lado, limpiaba las heridas con paños limpios y le daba comida directamente en la boca.

“Vamos, ten fuerza, amigo mío, tú puedes”, decía. El potrillo relinchaba suavemente, respondiendo a la voz del hombre, como si entendiera que aquel humano era el motivo por el cual seguía con vida. La rutina de cuidar al animal se convirtió en un ritual para el acendado, y todo aquello pareció tener un propósito para el hombre que antes vivía sumido en el dolor y el luto.

El tiempo pasó y el potrillo comenzó a recuperarse. Su cuerpo seguía frágil, sus movimientos eran lentos, pero la vida volvía a latir en él. Con el tiempo, aquel pequeño sobreviviente se transformó en un caballo fuerte, firme y lleno de energía. Miguel no solo creó un vínculo de amistad con el animal, sino que también su piel quedó marcada como la de él.

Las quemaduras que ambos sufrieron aquella noche les dejaron cicatrices idénticas, gruesas en el cuello, como un símbolo de lo que habían enfrentado juntos. Una mañana, mientras peinaba la crin del animal, el acendado sonrió y comentó, “Vaya, nuestras cicatrices son idénticas. No suelo creer en eso del destino, pero esto me está haciendo cambiar de idea. ¿Qué opinas tú?” El caballo relinchó con fuerza, sacudiendo la cabeza como si estuviera de acuerdo con su dueño.

Miguel rió dándole una palmada en el cuello. “Ves, ¿hasta tú crees que el destino quiso juntarnos?”, dijo con un brillo sincero en los ojos. A pesar de la alegría, el acendado sabía que el animal aún necesitaba cuidados especializados. hacía todo lo posible, pero no tenía el conocimiento técnico necesario, así que decidió buscar a un profesional de confianza. Antes de ir a la ciudad, llamó a su hermano.

Juan, siempre dispuesto a ayudar, se acercó con un trapo al hombro y respondió con entusiasmo, “Déjamelo a mí, hermano. Le pondré una herradura de las buenas. Quiero que quede perfecto para ti.” Miguel sonrió. satisfecho y partió rumbo a la ciudad, dejando al caballo bajo el cuidado de su hermano por un tiempo. Días después regresó y no venía solo.

A su lado caminaba una mujer de mirada firme y expresión decidida. Estela era la cuidadora que había contratado para acompañar el tratamiento del animal herido. Estela era joven, tenía 29 años, pero ya cargaba la experiencia de quien había dedicado su vida a cuidar caballos. Era hermosa, con el cabello castaño, recogido en un moño sencillo y las manos firmes de quien sabe lo que hace. Al llegar a la hacienda, la mirada de ella fue directamente hacia el caballo.

Bastaron unos segundos de observación para notar algo extraño en su andar. Sin decir una palabra, Estela caminó hacia la caballeriza. Miguel se sorprendió al verla entrar sin pedir permiso. Ella se agachó, pasó la mano firme por el casco del animal, examinándolo con atención, y frunció el ceño.

“¿No ves que este animal está incómodo?”, dijo mirando al acendado con firmeza. La herradura fue colocada al azar. Está lastimando al pobre animal. Sorprendido y con el semblante cargado de preocupación, Miguel se quedó sin reacción por unos segundos ante la crítica de Estela. El tono firme de la cuidadora sonaba como una acusación y él, tomado por una mezcla de vergüenza y sorpresa, se apresuró a justificarse. No lo sabía. No estaba aquí cuando lo erraron. Fue mi hermano quien lo hizo.

Enseguida, la expresión de incomodidad se transformó en ira. El acendado alzó la voz impaciente y el eco de su irritación llenó la caballeriza. Juan, ¿qué clase de trabajo es este? gritó mirando alrededor. El sonido de su voz resonó por el patio, asustando a algunas gallinas y haciendo que el caballo relinchara suavemente. Pero Juan no apareció.

No hubo respuesta, solo el silencio cortante de la hacienda. Miguel resopló, se pasó la mano por la frente y salió apresurado, murmurando algo que Estela no alcanzó a entender. La cuidadora cruzó los brazos y negó con la cabeza, observándolo desaparecer por la puerta. Ya había visto eso muchas veces.

Patrones ricos, nerviosos, gritando a sus empleados, sin comprender lo que realmente ocurría. pensó para sí frunciendo el ceño. Otro más que solo sabe dar órdenes y descuida al animal. Siempre son iguales. Reflexionó en silencio, mirando al caballo que seguía golpeando el casco contra el suelo, incómodo por la herradura mal colocada.

suspiró resignada, imaginando que sería ella quien tendría que resolver el problema más tarde. Pero para su sorpresa, Miguel regresó pocos minutos después. Llevaba en las manos las pesadas herramientas de herrería, martillo, alicate y clavos y la mirada concentrada de quien sabía exactamente lo que hacía.

Sin decir palabra, entró nuevamente en la caballeriza. Estela alzó una ceja curiosa y permaneció quieta observando en silencio. Miguel se acercó al caballo con calma, hablándole en voz baja para tranquilizarlo. “Tranquilo, compañero, esto se acaba ahora”, murmuró. aseguró al animal con firmeza y se arrodilló a su lado.

Luego comenzó el trabajo. Retiró cuidadosamente la herradura equivocada, observando las marcas que había dejado en el casco. El sonido del martillo resonaba con ritmo, mezclado con la respiración suave del caballo. A cada movimiento, la cuidadora notaba que aquel hombre sabía lo que hacía.

No era el gesto torpe de un patrón mimado. La forma en que sostenía las herramientas, el cuidado con el casco, la atención en la mirada, todo indicaba experiencia. Cuando terminó de quitar la herradura vieja, limpió el casco con cuidado y ajustó una nueva, fijándola en el lugar correcto, golpe tras golpe, firme y preciso.

El sudor corría por su rostro, pero su mirada permanecía tranquila. El trabajo terminó después de unos minutos y el caballo, aliviado, relinchó suavemente y sacudió la cabeza. Miguel sonrió, pasó la mano por el cuello del animal y dijo con tono de cariño, “Listo, compañero, ahora sí puedes volver a caminar sin problemas.” Estela se quedó quieta sin poder disimular su asombro.

Esperaba ver a un acendado arrogante e ignorante con su propio animal. Pero frente a ella había un hombre hábil que entendía de herraduras y más aún amaba a ese ser. Se acercó observando el trabajo de cerca. Pasó los dedos por el casco evaluando el ajuste de la herradura. Finalmente negó con la cabeza rendida. Sí, está mejor, admitió con una leve sonrisa de aprobación.

El acendado solo asintió limpiándose las manos sudadas con el trapo que llevaba en el bolsillo, sin notar la mirada curiosa y admirada de la cuidadora. Mientras tanto, afuera del establo, una sombra se movía entre las cercas. Juan observaba todo desde lejos, oculto, con el rostro tenso y los puños apretados. Su mirada era de puro malestar, una mezcla de envidia y rabia que parecía consumirlo por dentro. Con cada gesto de Miguel, la furia de su hermano crecía.

veía la escena de su hermano siendo elogiado, del caballo obedeciéndolo, de la mujer admirándolo, y aquello le hacía estremecer de odio. Sus ojos temblaban y la mandíbula se tensaba mientras murmuraba entre los dientes. Ese maldito caballo. Pensé que así lograría que se rompiera la pierna mientras corría con mi hermano y me libraría de los dos de una sola vez.

susurró con voz amarga. El viento arrastró sus palabras, mezclándolas con el susurro de los árboles. Pero Juan continuó murmurando, revelando el secreto más sucio que la hacienda escondía. Pude haberme quedado con la hacienda aquel día que incendié el maizal si no hubiera sido por ese maldito caballo entrometido.

Pero está bien, encontraré otras formas de tomar lo que es mío por derecho. Era la verdad cruel. Juan, el hermano menor, el brazo derecho de Miguel, era el responsable del incendio que casi lo destruyó todo. Fue él quien roció queroseno y convenció a otros peones para ayudarlo. Todo por pura ambición. Miguel jamás imaginaría que su propia sangre cargaba una traición tan grande.

Mientras su hermano planeaba su ruina, él solo intentaba reconstruir lo que quedaba de su vida. Los días siguientes transcurrieron tranquilos y Estela continuó yendo a la hacienda para supervisar la recuperación del caballo. Se adaptó rápido a la rutina. Era puntual, dedicada y tenía una forma directa de hablar, pero sin arrogancia.

Hablaba poco, pero lo que realmente decía estaba en sus gestos. La forma en que pasaba la mano por la crín, la paciencia con que peinaba la cola del caballo, la mirada serena al limpiar las heridas. Todo en ella transmitía cariño y competencia. Miguel, poco a poco empezó a admirarla. Veía en ella una fuerza que se parecía a la suya. Y Estela, al observar a aquel hombre sencillo y trabajador veía un corazón generoso escondido bajo la apariencia de alguien endurecido por el dolor.

Con el tiempo comenzaron a compartir más que el cuidado del caballo. Las conversaciones fluían naturalmente. hablaban de todo, de la alimentación, del campo, de la lluvia, pero también de pérdidas, de fe y de nuevos comienzos. A veces Miguel la esperaba en la entrada de la hacienda, sentado en un banco de madera con el sombrero sobre las rodillas.

En otras ocasiones era Estela quien llegaba antes de que saliera el sol, solo para verlo cabalgar por el campo con el viento despeinándole el cabello y la polvareda elevándose detrás del caballo. En uno de esos días, mientras el sol nacía y teñía de dorado la plantación renacida, Estela sonrió al verlos juntos y comentó, “Ya hace más de un año que vengo a visitarlos para cuidar de tu caballo y solo te he oído llamarlo amigo, nunca otro nombre. ¿Por qué?” El hacendado se detuvo un momento sosteniendo las riendas pensativo.

Bueno, no lo sé. Creo que lo llamo así porque eso es lo que representa para mí. Es mi buen amigo, ¿verdad, muchacho? Dijo acariciando el cuello del caballo. El animal respondió con un relincho animado, golpeando el suelo con el casco como si entendiera perfectamente. Estela rió negando con la cabeza.

Por lo visto, le gustó el nombre”, comentó aún sonriendo. Sus ojos brillaron al observarlos, invadida por una sensación extraña, una mezcla de ternura y admiración. “Es impresionante. Nunca vi algo así. Ese caballo confía en ti como si te conociera desde hace muchos años.” Miguel, con voz serena y mirada distante, respondió, “Sí, él me salvó sin saberlo.

Después de todo, fue él quien me dio una razón para quedarme.” La frase quedó flotando entre ellos y se miraron a los ojos. La sonrisa tímida que apareció en sus rostros delataba que un sentimiento antes contenido finalmente comenzaba a nacer. intentaron por educación, respeto y por la barrera profesional que existía entre patrón y cuidadora, con tener aquella llama naciente.

Pero como siempre ocurre con lo que es verdadero, creció con fuerza propia hasta volverse incontrolable. Poco a poco ambos se fueron entregando. Lo que comenzó con el cuidado del caballo y charla sobre alimento se transformó en una presencia constante en la vida del otro. Con el tiempo, el noviazgo brotó como una planta regada por días de atención.

Aquel acendado que durante años había caminado como un muerto en vida por la propiedad desde la pérdida de su esposa y su hijo, sintió que su corazón, por primera vez en mucho tiempo, volvía a encontrar calma. El dolor permanecía, pero ahora existía un espacio recién abierto donde la ternura volvía a caber. Las semanas pasaron y el afecto entre los dos creció firme, tan natural como cuidar del potrillo que había salvado la vida de Miguel, ahora lo suficientemente fuerte para galopar nuevamente por los campos. Una tarde cualquiera, cuando el olor aeno llenaba el aire del granero, Estela

apareció y encontró a Miguel removiendo la paja con evidente preocupación. Con el humor ligero que siempre la ayudaba a disimular los nervios, lo provocó. No estarás buscando una aguja, ¿verdad? Él sonrió con timidez, aunque sus ojos todavía reflejaban la seriedad de lo que buscaba. No es algo mucho más importante.

Ayúdame a buscar, respondió. Ella se inclinó para ayudarlo a revolver el eno a su lado y entre la paja y el polvo, Miguel sacó una pequeña cajita cerrada que parecía salida de una película antigua. Al abrirla, dentro había alianzas, dos aros simples, pero hermosos, que brillaban incluso bajo el polvo de la hacienda.

Él la miró con tanta franqueza que Estela sintió las piernas temblar. Con una media sonrisa y la valentía que solo los hombres enamorados encuentran en ese instante, se arrodilló entre la paja y dijo, “Señorita Estela, ¿aceptaría usted casarse con este acendado?” No era una broma. No había artificio alguno más que el sentimiento genuino.

Estela, tomada por una emoción que le oprimía el pecho, abrazó al hombre que había aprendido a amar y entre lágrimas y risas respondió con firmeza y alegría, “Sí, claro que sí.” Miguel colocó la alianza en su dedo con la reverencia de quien sella un nuevo pacto de vida. El caballo, compañero de tantas noches y testigo de los momentos más duros, se acercó en ese mismo instante, casi como si comprendiera la importancia de aquel abrazo, y empujó a Miguel con el ocico como queriendo participar. Estela sonrió y permitió que el animal compartiera el momento. Poco tiempo

después, Estela se mudó definitivamente a la hacienda. La casa se llenó de nuevas risas. La rutina se volvió más ligera y el granero, que antes guardaba sombras y recuerdos dolorosos, pronto se llenó de conversaciones y pequeñas alegrías. Sin embargo, no todos compartieron aquella felicidad. Juan, al enterarse del matrimonio, cerró los ojos y sintió una presión que no era de tristeza ni de nostalgia, era de rabia.

En un acceso de furia, golpeó la madera del granero con tanta fuerza que abrió un agujero en el panel. Sus uñas hundidas en el viejo pino dejaron marcas profundas en la madera. Maldición, si mi hermano se casa, todo el dinero, las tierras y el testamento familiar se escaparán de mis manos. Tengo que actuar”, gritó en su mente mientras la ira le hervía por dentro como una caldera.

Y actuar fue lo que hizo. En los días siguientes, el miserable sembró mentiras como quien siembra maíz, con método, paciencia y malicia. Plantó dudas en la mente de Estela. Cartas falsificadas, notas rasgadas, encuentros preparados para que ella viera supuestas evidencias. creó situaciones planeadas, dejó mensajes furtivos en su camino, falsificó recados, todo para que la mujer creyera que Miguel la traicionaba.

Estela, que hasta entonces confiaba plenamente en el hombre que había enfrentado el fuego y le había dado un nuevo hogar, comenzó a dudar. Las cartas eran convincentes, las pistas calculadas y como consecuencia la angustia reemplazó a la alegría. Se encerraba en el baño durante horas, ocultando el rostro para llorar en silencio.

Entre soyozos se preguntaba, “No puedo creerlo. Después de todo lo que pasamos juntos, después de todas las promesas de amor, ¿de verdad será capaz Miguel de hacerme esto?” Y mientras ella sufría, el caballo, siempre atento a los olores y al ambiente de la hacienda, parecía percibir la falsedad que rondaba. Su comportamiento cambió. Se mostraba inquieto cerca de Juan.

relinchaba fuerte cada vez que el hermano de su dueño se acercaba y en algunas ocasiones incluso lo mordió en un gesto que parecía la propia verdad, manifestándose en dientes y coraje. Miguel, al notar el comportamiento extraño del animal, habló con tono de sorpresa y una leve reprensión cariñosa. Eh, eh, amigo, tranquilo.

Este es Juan, mi hermano. Es de confianza. No puedes atacarlo. Intentó convencer al caballo. Juan, por su parte, ignoró las reacciones del animal y se mantuvo firme en su trama. Después de algunos días de veneno sembrado, Estela ya no soportó más el dolor. Comprometida y frágil, hizo las maletas y declaró su partida.

El acendado, atónito ante la escena, al verla en el cuarto con las maletas listas y los ojos rojos de tanto llorar. preguntó. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué son esas maletas? ¿Vas a viajar? Ella, secándose el rostro, respondió con la voz llena de dolor. Me voy, Miguel. Encontré las cartas de tu amante. Sé todo lo que has estado haciendo. Intenté convencerme de que estaba equivocada, pero ya no puedo más.

Miguel buscó las palabras correctas, pero estaba completamente confundido. Amante, cartas. ¿De qué estás hablando, mi amor? Pero ella no creía en las explicaciones del hombre que amaba. No sirve que te hagas el inocente, Miguel. Antes de que pudiera continuar, un sonido que provenía del granero los interrumpió.

Un relincho fuerte, distinto a todos los anteriores, cargado de pavor. Miguel corrió hasta la ventana y por la rendija vio al caballo agitado, como si algo realmente grave estuviera ocurriendo dentro del establo. “¿Qué fue eso? Amigo está en peligro”, exclamó preocupado.

Estela, aunque consumida por el dolor de la aparente traición, dejó las maletas y respondió, “Vamos.” Pocos minutos antes, dentro del granero, Juan escribía las últimas líneas de su trama de destrucción. La pluma deslizándose sobre el papel parecía marcar el final de todo lo bueno. Con la mirada fría, murmuró para sí, complacido con su propia maldad. “Ahora solo tengo que escribir una carta fingiendo ser Estela, diciendo que el verdadero motivo de su partida fue que ella lo traicionó.

y no tuvo el valor de decírselo a mi hermano mirándolo a los ojos. Juan escribía con prisa, los dedos manchados de tinta y la respiración entrecortada por risas contenidas. La pluma raspaba el papel mientras murmuraba entre dientes, luchando por contener la euforia maligna que se le escapaba del pecho. Jajaja. Y así será el final.

Esto acabará con mi querido hermanito. El cobarde no soportará otro golpe y me entregará esta hacienda que ya debería haber sido mía hace mucho tiempo”, decía sonriendo ante su propio plan. El sonido de su risa resonó en el granero vacío, mezclándose con el susurro de Leno. Pero no estaba solo. Quien permanecía atento a la seguridad de la hacienda, incluso a la distancia, era el caballo llamado Amigo.

El animal, que siempre percibía el peligro antes que cualquier ser humano, notó a Juan entrar sigilosamente y, curioso, lo siguió hasta el interior del galpón. El villano, concentrado en las cartas, no notó de inmediato la mirada fija del caballo, observándolo desde la entrada. Cuando se dio cuenta, se giró con expresión de irritación y burla.

“Sí, exactamente lo que oíste, pulgoso”, dijo alzando la voz. Toda esta hacienda será mía, incluyéndote a ti. Ahora lárgate. Agitó los brazos intentando espantar al animal como si alejara a un insecto. Pero el caballo no se movió, al contrario, plantó firmemente las patas en el suelo, resopló y comenzó a avanzar lentamente.

La mirada de amigo era firme, feroz. Juan retrocedió un paso, sorprendido. “Fuera de aquí, bestia”, gritó. Pero el caballo siguió avanzando, relinchando con fuerza, hasta que el villano perdió la paciencia. Llevó la mano al cinturón y sacó un gran machete que siempre llevaba consigo.

El metal reflejó la luz que se filtraba entre las rendijas de la madera. Basta ya, estoy harto de ti. Un paso más y te corto en dos. Amenazó el miserable con los ojos chispeando de rabia. amigo se irguió sobre sus patas delanteras, relinchando fuerte, asustado ante la visión del arma. Sus fosas nasales se ensancharon, su cuerpo temblaba y retrocedió unos pasos.

“¡Cállate, animal estúpido”, gritó Juan intentando imponer miedo, pero el sonido que vino enseguida lo hizo palidecer. Afuera, pasos apresurados y voces se escuchaban cada vez más cerca. Amigo, ¿todo bien ahí dentro?”, preguntó Miguel con la voz resonando entre las paredes del granero. Juan miró rápidamente las cartas sobre la mesa.

Pensó en tomarlas, destruir las pruebas, esconderlo todo, pero sabía que no tendría tiempo. El sudor le corría por la frente. Guardó el machete de cualquier manera y escapó por la parte trasera con las manos vacías. Segundos después, Miguel y Estela entraron apresurados. El caballo aún resoplaba, nervioso, girando el cuerpo hacia la mesa.

Allí, sobre las tablas, decenas de papeles esparcidos parecían gritar la verdad que el villano había dejado atrás. Estela se acercó primero con las manos temblorosas. Miguel, todavía sin entender lo que ocurría, miró las cartas y leyó los fragmentos escritos con furia y desprecio. Su rostro cambiaba con cada línea, mezclando la rabia y la tristeza en una sola mirada.

“Alguien quiere separarnos”, dijo con voz pesada, intercambiando una mirada de asombro con la mujer. Estela asintió impactada. Sí, alguien planeó todo esto contra nosotros.” Completó tomando con fuerza la mano de su prometido. Aquel momento de revelación los unió nuevamente.

Después de tanta desconfianza y dolor, estaban juntos otra vez, pero ahora más atentos, más heridos y con la amarga sensación de que el enemigo aún rondaba cerca. El hallazgo les trajo alivio, pero también miedo. Pasaron semanas intentando encontrar pistas, buscando descubrir quién había tramado contra ellos.

Interrogaron a los trabajadores, revisaron cartas antiguas, pero nada concreto surgió. La duda flotaba como un fantasma sobre la hacienda y con el tiempo comprendieron que no podían dejar que el miedo les robara el amor. No podemos dejar que el mal gane. Si creen que van a separarnos, están muy equivocados. Vamos a adelantar la boda. Quiero casarme contigo mañana mismo, mi amor.

Dijo Estela una noche mirando la puesta de sol sobre los campos. Miguel solo sonrió asintiendo en silencio y así la boda se celebró. Era una tarde soleada, con el cielo despejado y una brisa suave. La ceremonia fue sencilla, tal como Miguel siempre había soñado. Pocas mesas cubiertas con manteles blancos, flores recogidas de la misma hacienda y el sonido de las risas mezclado con el canto de los pájaros.

Los vecinos vinieron, los trabajadores también. Y hasta algunos parientes se acercaron curiosos y felices. El corral fue adornado con cintas de colores y sillas improvisadas. Estela entró con un vestido ligero, de tela simple, sin lujo, pero con la elegancia que solo nace del alma.

Cuando cruzó el corral, el caballo amigo relinchó fuerte, como si bendijera el momento. Todos rieron y hasta el sacerdote comentó emocionado. Miguel, con traje claro y los ojos brillantes de emoción, no podía contener la sonrisa. Ni en mis peores días imaginé que la vida me devolvería algo así, declaró mirando a la mujer que se acercaba. Estela sonríó curiosa y confundida.

Algo así como qué, preguntó. Él suspiró y respondió con sinceridad. Esperanza, felicidad. Las palabras fueron seguidas por aplausos y la boda continuó entre brindis, abrazos y música. Pero no todo eran flores. Juan, el hermano rechazado, no había desistido. Observaba todo desde lejos.

oculto entre las sombras del granero. Su rostro endurecido y su mirada amarga revelaban el rencor que hervía en su pecho. Esperó el momento exacto para aparecer entre los invitados fingiendo simpatía. Se mezcló con la fiesta con sonrisas falsas, repartiendo saludos y abrazos disfrazados.

Pero por dentro el odio crecía con cada carcajada que oía, con cada mirada de amor entre Miguel y Estela. Míralos, esos tortolitos”, pensó apretando los dientes. Están más felices que nunca, riendo sin parar. Pues veremos quién ríe al final, hermanito, cuando pierdas a otra esposa y tengas que volver a los brazos de tu verdadera familia.

Su mirada era de pura venganza y esta vez todo estaba planeado a la perfección. Juan esperó pacientemente, observando el movimiento de los invitados hasta ver a una joven camarera llevando copas de vino hacia la pareja. El plan era simple y mortal. Había acordado con la muchacha que entregara una copa específica a la novia. La copa que contenía el veneno parecía igual a las demás.

El villano observaba ansioso, oculto entre las mesas, mientras el corazón le latía con fuerza. “Es ahora”, murmuró viendo a Estela tomar la copa entre sus manos. Ella alzó la copa lista para brindar, sin sospechar nada. Miguel la miró y en ese instante notó algo diferente. La camarera temblaba.

Su mirada vacilante delataba miedo. Había algo mal. Sin pensarlo dos veces, actuó por instinto, un instinto que no sabía de dónde venía. El hombre tropezó sobre su propio impulso y tomó la copa de su esposa antes de que pudiera llevarla a los labios. Estela rió divertida. Eh, listo. Bromeó sin imaginar lo que estaba a punto de suceder.

Miguel, sonriendo, llevó la copa a la boca y bebió todo de un trago. El sabor era amargo, pero no dijo nada. Solo apoyó la copa sobre la mesa y miró a la mujer con la misma ternura de siempre. Segundos después, la sonrisa se desvaneció. Su rostro se volvió pálido. Las manos comenzaron a temblar y su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Estela abrió los ojos de par en par.

Miguel, ¿qué pasa?”, gritó intentando sostenerlo. Él trató de hablar, pero ninguna palabra salió. La silla se volcó, su cuerpo cayó con fuerza al suelo y sus ojos, antes llenos de vida, perdieron el brillo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La música se detuvo. Las risas murieron y el silencio se apoderó de la fiesta.

Estela se arrodilló junto a él, sacudiendo el cuerpo del hombre que amaba y gritando con toda la fuerza que le quedaba en el pecho. Miguel, levántate. Pero antes de continuar y conocer el desenlace de esta historia, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.

Solo así, YouTube te avisará cada vez que salga un nuevo video en nuestro canal. Y dime tú, ¿crees que los animales tienen un sexto sentido? ¿Pueden presentir cuando algo malo está por suceder? ¿Sí o no? Cuéntame en los comentarios. Y ya que estás aquí, dime, si tuvieras un caballo, ¿qué nombre le pondrías? Voy a marcar cada comentario con un lindo corazón.

Ahora, volviendo a nuestra historia, el caballo amigo, que pastaba tranquilo en el cercado junto al salón, alzó las orejas en el mismo instante en que escuchó el grito de Estela. El sonido atravesó toda la hacienda. Miguel caía frente a todos. La copa se deslizó de su mano y se hizo pedazos en el suelo.

Su cuerpo se desplomó y el silencio de la fiesta fue roto por un solo relincho, fuerte, desesperado, como si el animal sintiera la caída del hombre que un día le había salvado la vida. La música se detuvo, las risas cesaron y el pánico se apoderó del lugar. Los invitados corrían de un lado a otro intentando socorrerlo. Estela cayó de rodillas llorando sobre el cuerpo de su esposo. No, no puede ser. Él estaba bien.

Estaba bien. Gritaba con la voz entrecortada. Los empleados se agitaban. Algunos pedían un coche, otros llamaban al sacerdote. La confusión crecía cada segundo y en medio de la multitud, Juan observaba la escena. Pálido. El villano contemplaba la tragedia que él mismo había provocado, pero el resultado escapaba de su plan.

Miguel, y no Estela, había bebido el vino envenenado. El médico del pueblo fue llamado con urgencia. llegó rápido con su maletín de cuero en la mano, pasos firmes sobre el suelo de madera y una expresión que intentaba transmitir calma. Pero al examinar el cuerpo y verificar los signos vitales, la confirmación llegó con un silencio pesado.

No quedaba nada por hacer. El cuerpo estaba frío, los ojos inmóviles y el pulso inexistente. “Lo siento, pero está muerto”, dijo el doctor. Juan observaba el alboroto como quien evalúa el resultado de una obra mal hecha. En sus pensamientos murmuró impaciente, “Maldición, no era lo que quería, pero servirá.

” susurró para sí en un tono que sonaba como un requiem para la culpa que ya comenzaba a pudrirse dentro de él. Lo que Juan ignoraba en ese momento era que su plan ya estaba destinado al fracaso mucho antes del brindis que envenenó el destino. La noche anterior, mientras la hacienda dormía, se había atrincherado en uno de los depósitos más antiguos, revisando entre cajas y frascos en busca de algo olvidado, un conocimiento peligroso que sus abuelos en voz baja habían guardado durante generaciones.

Aquí está la receta de un veneno destructor, pero imposible de detectar, ni siquiera por los mejores análisis, celebró Juan. Al encontrar el pergamino amarillento, la excitación le brillaba en los ojos. Actuó entonces como quien cumple un destino. Removió un viejo caldero, mezcló polvos y líquidos con manos firmes y fabricó la sustancia que creyó infalible.

Sin embargo, amigo, permanecía vigilante. El caballo, que solía ver incluso lo que el hombre no veía, había seguido al hermano menor, movido por un impulso de protección. Mientras Juan se alejaba un instante para buscar un frasco limpio, el animal, guiado por el instinto, levantó la pata y dio una patada a un galón de agua que estaba al lado.

El líquido cayó en cascada dentro del caldero, escurriéndose como si la propia suerte hubiera decidido intervenir. El veneno, que debía ser puro y mortal, se convirtió en una mezcla diluida, debilitada por el azar y por el agua derramada. Cuando Juan regresó, maldijo al ver el desastre. “¿Qué es este desorden? Este lugar está lleno de ratas”, reclamó limpiando el agua con el pie, pero decidió que aún así eso no cambiaría el plan.

Vertió el contenido en el frasco y salió con la convicción ciega de quien ya ha dictado una sentencia. No importa, ahora todo saldrá como lo planeé. La de Estela se irá al infierno”, dijo, creyendo que el daño sería suficiente. Y así la hacienda que un día celebraba la boda de Miguel al siguiente se vestía de luto por su entierro.

El lugar estaba ahogado en tristeza. Los trabajadores iban de un lado a otro preparando el velorio con manos temblorosas. El calor humano parecía imposible en aquel aire pesado y todo se movía en cámara lenta, como si el dolor tuviera el poder de estirar el tiempo. Estela estaba pálida, sentada junto al ataúd, pasando los dedos por el rostro rígido del hombre que había amado.

Ya no había palabras, solo súplicas silenciosas que se escapaban con el roce de sus manos, pidiendo al cuerpo que reaccionara, que regresara. Más tarde, todos se reunieron en el salón principal, donde el ataúd estaba en el centro, rodeado de coronas y arreglos que parecían gritar por corazones que ya no respondían. Y desde la ventana del establo, amigo observaba la escena con inquietud, los ojos brillantes y el cuerpo tenso, como quien contiene la respiración antes de actuar. Juan terminó de ajustar la corbata como un actor que vuelve al

escenario. Se colocó al frente y con voz falsa y controlada intentó abrir la ceremonia. Vamos a comenzar, declaró con la mano temblorosa detrás de la máscara de preocupación que todos creían genuina. El sacerdote abrió la Biblia sobre el púlpito y habló con voz pausada, inclinándose hacia las palabras de consuelo.

Demos inicio a la despedida de nuestro querido amigo y familiar Miguel, dijo el hombre de fe con la cabeza baja. Mientras la liturgia se desarrollaba, los rostros llorosos se inclinaban y las manos se entrelazaban en silencio. En el corazón de la casa algo distinto sucedía, algo que no se decía, pero que el caballo sentía en cada nervio de su cuerpo.

Amigo, incapaz de contener el dolor, simplemente irrumpió en la sala de la casa. Sin ceremonia alguna trotó por los pasillos y avanzó hacia el ataúd, movido por un deseo que cualquier ser fiel entendería. permanecer al lado de quien le había salvado la vida. “Tetengan a ese caballo”, gritaron algunos invitados, sorprendidos y asustados por la osadía del animal que desafiaba los protocolos humanos.

Antes de que el equino alcanzara la tapa del ataúd, Juan intervino con fuerza, agarró las riendas y contuvo al animal de forma agresiva, como quien intenta frenar una explosión. “¡Quieto animal insolent! vociferó tirando del cuerpo de amigo con violencia.

Estela, al ver aquella escena y sentir el pavor del amigo Equino, se levantó rápidamente e intentó intervenir con ternura y razón. “Calma, solo está triste por la pérdida de Miguel. No hace falta herirlo”, pidió ella con las manos extendidas en un gesto de apaciguamiento. Juan, con los ojos chispeando de ira y el rostro duro como una piedra, respondió con desprecio mientras seguía sujetando al animal. “Ese caballo está arruinando la ceremonia de mi hermano.

Eso es lo que hace.” El caballo comenzó a agitarse de repente. Todo su cuerpo dominado por una furia que nacía del instinto de protección. Relinchaba con fuerza. Los cascos golpeaban el suelo de madera y sus ojos parecían fuego. Llamaban la atención de todos.

Juan lo sujetaba con fuerza, pero el animal saltaba, giraba y se debatía mordiendo el aire. El sonido era ensordecedor, resonando por toda la sala. Con cada movimiento, el caballo avanzaba un poco más y en un impulso logró morder el brazo del hermano menor de Miguel, arrancándole un grito ahogado de dolor. “¡Ah, maldito demonio!”, gritó Juan rechinando los dientes mientras intentaba soltarse del animal enfurecido.

Con brutalidad tiró de las riendas con fuerza y arrastró al caballo hacia afuera, empujándolo y maldiciendo. El sonido de las herraduras resonó contra el suelo y luego se desvaneció. Las personas miraron asustadas, murmurando entre sí, mientras Estela observaba la escena sin poder reaccionar. Su cuerpo, débil y abatido por el duelo, ya no tenía fuerzas ni para protestar.

Solo sus ojos, llenos de lágrimas seguían en silencio al amigo que era llevado lejos. Ya en el granero, que no quedaba muy lejos, Juan empujó al caballo hacia adentro con violencia. El animal se agitaba, resoplaba, pero el villano ya lo tenía todo preparado. En el rincón oscuro, clavada en el suelo de tierra, había una estaca de hierro pesada con una gruesa cadena sujeta en la punta.

Sabía que causarías problemas, maldito animal entrometido, pero me preparé para esto”, gritó Juan, sujetando la cadena y atando una de las patas del caballo. El sonido del hierro raspando el suelo resonó por el lugar, seco y cortante. Amigo relinchaba con fuerza, tirando de la pata, pero la cadena era corta.

El villano rió con burla y fue hasta una repisa llena de herramientas y frascos antiguos. Rebuscó entre ellos, murmurando hasta encontrar una pequeña caja de madera. Pero sé muy bien que esta cadena no bastará para contenerte, ya que eres capaz de todo con tal de arruinar mis planes.

Dijo girándose para mirar al animal con una sonrisa siniestra. Así que hablé con unos contactos y conseguí algo que garantizará que no volverás a ser un problema. De la caja sacó un pequeño frasco con un líquido transparente y espeso, un sedante concentrado usado solo en emergencias veterinarias. Juan lo alzó a la altura de sus ojos, examinando la sustancia bajo la luz tenue del quinqué, y soltó una carcajada de satisfacción. Relájate, amigo. Esto ni siquiera dolerá.

Vas a dormir tranquilo como un ángel, dijo el villano abriendo el frasco y llenando una jeringa con cuidado. La luz temblaba sobre el metal de la aguja que centelleaba. Me aseguré de usar un sedante lo bastante fuerte como para tumbar a tres caballos de tu tamaño. Tal vez te mate. Sí, pero así son las cosas.

El caballo tiraba de la cadena con toda la fuerza que tenía. El sonido del metal golpeando el suelo era desesperante. Intentaba escapar, pero el miserable era experto en tratar con animales, al menos en lo que se refería a dominarlos y someterlos. Juan se acercó lentamente con la jeringa en la mano, el cuerpo inclinado en posición defensiva.

Amigo, alzó el cuello, resopló y relinchó tan fuerte que el sonido cruzó los campos, pero nadie acudió. “Quédate quieto!”, gritó el hombre lanzándose de una vez. El caballo intentó retroceder, pero la cadena lo detuvo con un tirón violento. Juan clavó la aguja en el cuello del animal y presionó el émbolo inyectando el líquido.

En cuestión de segundos, el cuerpo de amigo comenzó a debilitarse. Sus patas temblaban, su cuello cedía y sus ojos, antes llenos de vida, se volvían pesados. tropezó todavía intentando resistir hasta que cayó al suelo de tierra con un golpe seco. Juan soltó un suspiro satisfecho y se limpió el sudor de la frente.

“Listo, muere igual que el idiota de tu dueño”, murmuró arrojando la jeringa a un rincón y saliendo del granero sin mirar atrás. Afuera el aire estaba pesado y el sonido distante del sacerdote resonaba nuevamente desde la casa, donde el velorio aún continuaba. Estela estaba sentada en una de las sillas junto al ataúd, el rostro cubierto por las manos.

El luto la consumía de una manera casi física. Sus ojos enrojecidos, su cuerpo encorbado y sus labios temblorosos revelaban el dolor de quien había perdido al amor de su vida. De vez en cuando, su voz rompía el silencio de la sala, débil, pero lo bastante intensa, como para llenar todo el ambiente. Oh, Dios, ¿por qué te llevaste a mi amor? No puedo vivir sin él.

¿Por qué te llevaste tan pronto a un hombre tan bueno como mi esposo, que siempre ayudaba a todos? Lamentaba, sin darse cuenta de que ya no susurraba, sino que gritaba. Las palabras resonaban en las paredes, alcanzando a cada invitado. Algunos lloraban con ella, otros apartaban la mirada, incómodos ante tanto dolor.

Incluso el sacerdote bajó la cabeza conmovido por la escena y entre todos los que escuchaban estaba Juan. El villano había regresado del granero, limpiando discretamente la herida del brazo mordido y ocultando una sonrisa de satisfacción detrás de una expresión de falso luto.

Observó a su cuñada llorando y un pensamiento frío y cruel cruzó por su mente. Sí, llora desdichada, porque la que debería estar en ese ataúdo, mi hermano, pensó apretando los dientes. Pero el menor sabía fingir. Era hábil para transformar el rencor en compasión. Respiró hondo, adoptó un semblante cargado de tristeza y caminó hacia su cuñada fingiendo preocupación.

Se sentó a su lado y pasó un brazo sobre sus hombros. Sé lo difícil que es, Estela”, dijo con tono falso y calculado. Al fin y al cabo, es mi hermano quien está en ese ataúd. Entiendo tu dolor, pero ha llegado el momento de despedirnos. Estela, aún sollozando, respondió con un hilo de voz.

“No quería que este momento llegara”, dijo escondiendo el rostro entre las manos. Juan, impaciente y ansioso por terminar el velorio, habló rápido. Yo tampoco, pero ha llegado la hora de decir adiós, afirmó intentando parecer conmovido. La mujer respiró hondo y vencida por el cansancio, asintió lentamente. Está bien, tienes razón, padre. ¿Puede continuar con las ceremonias? Pidió secándose las lágrimas.

El sacerdote hizo un leve gesto y retomó las lecturas sagradas. Las voces se mezclaron con las oraciones y la sala volvió a llenarse de ese aire pesado y solemne. El cuerpo de Miguel yacía sereno, rodeado de flores y cada mirada se posaba en él con tristeza. Cuando la ceremonia terminó, comenzó el murmullo de la despedida.

Los invitados se levantaban lentamente, algunos sosteniendo pañuelos, otros abrazándose en silencio. Era hora de dirigirse al cementerio del pequeño pueblo, donde el cuerpo sería sepultado. Algunos amigos cercanos permanecieron para ayudar con los preparativos finales. Juan, tomando la delantera como siempre, alzó la voz. Pueden cerrar el ataúd”, ordenó con un tono autoritario que rompía la atmósfera solemne.

Los empleados de la funeraria se acercaron, listos para obedecer, pero Estela levantó la mano de repente. Su voz salió firme, incluso entre las lágrimas. “Esperen, quiero despedirme una última vez. Seré breve, lo prometo. Los hombres se apartaron por respeto. Ella se levantó con dificultad, tan baleante, y se acercó al ataú. El silencio en la sala era absoluto. Se inclinó sobre el cuerpo de su esposo, el rostro a pocos centímetros del de él.

Lo tocó con delicadeza, los dedos temblorosos recorriendo su piel fría. Oh, Miguel, mi amor”, susurró con la voz entrecortada. No sabes cuánto te extrañaremos en esta hacienda. A mí, a tu familia y a nuestro amigo Equino. Este es un adiós, pero siempre pensaré en ti. Los dedos de Estela, que antes acariciaban el rostro de Miguel con dulzura y tristeza, de pronto se detuvieron.

El movimiento cesó como si una descarga atravesara su cuerpo. Su mirada cambió y un sobresalto súbito se reflejó en su rostro pálido. Giró lentamente hacia el sacerdote con la voz trémula y asustada. Padre Miguel está frío, pero juro que sentí que respiró”, exclamó entre la esperanza y el miedo. El murmullo se extendió entre los presentes.

El sacerdote frunció el ceño confundido y dio unos pasos hacia adelante. Se acercó al ataúd con cuidado, inclinándose sobre el cuerpo inerte. Observó con atención. esperó un instante como quien busca una señal y luego suspiró profundamente. Con ternura en la voz, colocó las manos sobre los hombros de la mujer y respondió, “Hija mía, es solo la nostalgia que habla desde tu corazón. Déjalo partir. Miguel está en paz ahora.

” Dijo el sacerdote apartándola con delicadeza. Estela dejó que él la guiara a una aturdida. sin saber si debía creer en lo que había sentido o si todo no era más que un delirio nacido del dolor. Entonces, con el permiso del sacerdote, el ataúd fue finalmente cerrado.

El sonido de las bisagras se mezcló con el murmullo contenido de las personas que secaban sus lágrimas. Poco después, el cortejo comenzó su camino hacia el cementerio del pequeño pueblo. El coche fúnebre avanzaba lentamente por el camino de tierra y detrás de él caminaban las personas en silencio, acompañando la despedida de aquel hombre al que todos habían aprendido a respetar.

Pero mientras el luto dominaba el cortejo, algo sucedía en el granero, el mismo lugar donde tantas historias entre el hombre y el caballo habían comenzado. Allí, tendido sobre la paja, el caballo llamado amigo permanecía en un sueño profundo. Desde fuera se podía ver su cuerpo contorsionándose, las patas moviéndose en espasmos involuntarios, como si algo lo atormentara.

Su respiración era irregular y el sudor le corría por el cuello, reflejando la luz suave que se filtraba por las rendijas de la madera. Dentro de la mente del animal se formaba una pesadilla, la peor de todas. veía a Miguel cayendo, veía el rostro de Estela cubierto de lágrimas y sentía que algo terrible había sucedido.

Años atrás, aquel mismo hombre había arriesgado todo, la vida, incluso el alma, para salvar al potrillo indefenso que agonizaba entre las llamas. Ahora parecía ser el turno del caballo de devolver el gesto. Su instinto le decía que su dueño estaba en peligro y aunque el peso del sedante lo mantenía prisionero en un sueño casi mortal, algo dentro de él se negaba a aceptar la inmovilidad.

Pero, ¿cómo luchar contra lo imposible? El veneno aplicado por Juan era fuerte, capaz de derribar a tres caballos adultos. No había razón para que amigo despertara. No existía fuerza capaz de vencer aquello, excepto una, el amor. Entonces ocurrió lo imposible. El cuerpo del animal comenzó a estremecerse y sus ojos, antes pesados y sin brillo, se abrieron lentamente.

Sus fosas nasales se ensancharon, su pecho se agitó con fuerza y el aire invadió sus pulmones como un soplo de renacimiento. En pocos instantes, el caballo ya se sostenía sobre sus cuatro patas. tambaleó un poco, mareado, sacudiendo la cabeza y relinchando débilmente al principio. Pero pronto el sonido ganó potencia.

El sonido de la vida, amigo había vuelto. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. La gruesa cadena de hierro seguía sujeta a una de sus patas, firmemente clavada a la estaca en el suelo. Intentó liberarse tirando con fuerza, pero el hierro resistía. El animal se detuvo, respiró hondo y pareció recordar.

Recordó cada momento vivido con Miguel, el calor del campo, los días en que el hombre lo alimentaba con sus propias manos, las palabras amables, los gestos que le habían salvado la vida. Recordó también a Estela su bondad, la forma en que lo trataba con ternura y como ahora debía de estar sufriendo.

El corazón del caballo latía con fuerza, como si cada recuerdo se transformara en energía. Tiró de la cadena con más ímpetu. El sonido del hierro vibró por todo el granero. Sus patas se hundían en la tierra. Sus músculos temblaban. Nada. Pero no se rindió. miró hacia el techo como esperando una señal y relinchó con fuerza el sonido resonando por toda la hacienda como un llamado.

Luego, una vez más tiró y esta vez el milagro ocurrió. Las cadenas no se rompieron, pero la estaca entera se dio. Salió del suelo con un golpe sordo, levantando tierra y polvo. Amigo, estaba libre. El caballo alzó las patas delanteras y relinchó en celebración, vibrando como un guerrero que vence su prisión.

Sin perder tiempo, giró hacia la puerta del granero, que se abrió de un solo golpe de sus patas. Afuera, el camino ya se llenaba de polvo levantado por el cortejo, pero él no dudó. Con la fuerza de quien nació para correr, comenzó a galopar el sonido de sus cascos cortando el silencio del duelo. Su crin castaña ondeaba bajo el viento y sus ojos, brillantes y decididos, apuntaban hacia un solo destino, el cementerio.

Mientras tanto, el entierro continuaba. En el cementerio, el sacerdote recitaba oraciones breves y Juan, más ansioso que triste, apuraba todo. Quería terminar el ritual cuanto antes, como quien teme ser descubierto. Las personas acompañaban en silencio, con expresiones de pesar.

En pocos minutos, el ataúd bajado a la tumba. El sonido de la madera golpeando el fondo del hoyo retumbó como un trueno en el pecho de Estela. “Adiós, mi amor”, murmuró ella con las lágrimas deslizándose sin control. Pero aquella despedida no sería definitiva. Fue en ese instante cuando un grito atravesó a la multitud.

Miren, es el caballo”, exclamó alguien señalando hacia la entrada del cementerio. Y allí estaba él, el caballo amigo, con su larga crin castaña ondeando al viento, saltó con fuerza por encima del muro bajo. El impacto de sus cascos en la tierra hizo vibrar el suelo. La gente retrocedió asustada. El animal jadeante parecía guiado por una urgencia divina. Todas las miradas se volvieron hacia la escena, una mezcla de asombro y admiración.

Incluso el sacerdote interrumpió la oración sin saber si aquello era un milagro o una locura. Juan, por su parte, palideció. El sudor le corría por la frente y corrió para intentar controlar al animal. sujetó las riendas con brutalidad, forzando el cuello del caballo hacia abajo.

“Vaya bestia insolente, cómo te soltaste, maldito caballo pulgoso”, gritó el villano intentando disimular el miedo que empezaba a sentir, pero amigo estaba más decidido que nunca. Tiraba con fuerza, relinchando, avanzando, intentando llegar al ataú a toda costa. Sus cascos golpeaban la tierra, su mirada fija, como si supiera exactamente lo que debía hacer.

Estela observaba sin entender y un presentimiento creció dentro de ella. Aquello no era un arrebato, había un motivo, algo que el caballo quería decir. Entonces alzó la voz firme y decidida. Esperen, abran el ataúd. El silencio se apoderó del cementerio. Juan, dominado por la indignación, se volvió hacia ella, gesticulando furioso.

¿Qué? ¿Estás loca, Estela? Mi hermano no ha sufrido ya bastante. ¿Quieres profanar su cuerpo, interrumpir su descanso? Gritó con la voz resonando entre las lápidas. Pero Estela se mantuvo firme. Algo está mal. Amigo, se comporta extraño desde la muerte de Miguel”, respondió mirando al cuñado con firmeza. Juan intentó ridiculizarla.

“¿Vas a abrir el ataúd solo por el capricho de ese animal? No es una persona, Estela. Es solo un caballo.” Se burló intentando ocultar el nerviosismo. Pero Estela dio un paso adelante, su voz firme y su mirada inquebrantable. Escúchame bien, Juan. Confío en este caballo más que en cualquier persona en este mundo. Abran el ataúd ahora.” Ordenó con un tono que no dejaba espacio para discusión.

Los empleados de la funeraria, sin atreverse a contradecirla, obedecieron. Sus manos temblaban mientras levantaban la tapa del ataúd. Estela se inclinó, el corazón desbocado. Por un instante, la esperanza brilló en sus ojos, pero al mirar de nuevo a Miguel, la realidad se impuso. Seguía inmóvil, su piel fría, su semblante sereno. Juan soltó una risa corta y nerviosa, los dientes apretados.

Lo ves, muerto, ¿qué esperabas? ¿Que se levantara de repente? Acepta que mi hermano se ha ido como lo hicimos todos”, declaró con una sonrisa que escondía el miedo de que tal vez lo imposible aún pudiera suceder. Pero el caballo seguía impaciente, sus cascos raspando la tierra húmeda del cementerio.

Juan, aún indignado por el pedido de Estela, se distrajo discutiendo con ella y eso le dio al animal la oportunidad perfecta. amigo aprovechó la brecha y en un movimiento rápido avanzó hacia el ataúd. El sonido de los cascos resonó con fuerza, rompiendo el silencio de los presentes. Cuando llegó junto al cuerpo de Miguel, el caballo inclinó la cabeza y con el ocico rozó con ternura el rostro de su dueño.

El gesto era suave, casi humano, y contenía toda la nostalgia y la lealtad que aquel ser guardaba en su corazón. Estela, invadida por una ola de emoción, también se acercó. Su corazón latía desbocado al ver al animal tan desesperado por ese último contacto. Entonces se arrodilló y envolvió a ambos en un abrazo tembloroso. Fue en ese instante cuando lo sintió.

Un escalofrío recorrió su espalda y sus ojos se abrieron de par en par. Espera, lo sentí. Ahora estoy segura. Él Él se movió, exclamó con la voz quebrada. entre la incredulidad y la esperanza. Todos se giraron al mismo tiempo. El sonido de los pasos se detuvo y el silencio se apoderó del lugar. El sacerdote, el primero en reaccionar, retrocedió un paso sosteniendo el crucifijo contra su pecho.

“Pero esto, esto es imposible”, murmuró con la voz temblorosa. Pero no lo era. El pecho de Miguel comenzó a moverse lentamente, como un aliento que regresa a la vida después de una larga ausencia. Sus ojos se abrieron con esfuerzo y un suspiro ronco escapó de su garganta. Luego su cuerpo, aún débil, se incorporó dentro del ataúd.

Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Estela llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando sin control. Entonces corrió hacia su esposo, abrazándolo con fuerza, su llanto mezclado con la risa. Miguel, ¿estás vivo?”, gritó con el corazón explotando de alivio. Él seguía confundido, tan baleante. Sus ojos parpadeaban como si lucharan contra la claridad.

Estela sostuvo su rostro entre las manos intentando calmarlo. “¡Respira, amor, respira, “Estás aquí conmigo”, decía entre lágrimas mientras lo ayudaba para que no cayera. Juan, al fondo quedó paralizado. El villano parecía haber perdido todo el color del rostro. Su mirada se clavó en su hermano vivo, respirando, hablando, y el horror se apoderó de él.

Por un momento, ya no parecía un hombre, sino una estatua petrificada por el miedo. Miguel tardó un instante en entender dónde estaba. Su voz salió débil, ronca, pero cargada de confusión. Estela, amigo, ¿qué pasó? Yo morí. Preguntó con la mirada perdida. Su esposa, aún soyloosando, acarició su cabello. Pensamos que estabas muerto. Oh, Dios mío, es un milagro.

Qué felicidad tenerte vivo, mi amor”, respondió sonriendo entre lágrimas. Él parpadeó intentando comprender. “¿Pero cómo sucedió esto?”, murmuró mirando a su alrededor aturdido. Estela respiró hondo y explicó lo poco que sabía. “No lo sé, pero amigo se comportaba de manera extraña.

Parece que sabe algo que nosotros no sabemos. confesó mirando al caballo que permanecía inmóvil observando al villano con los ojos chispeantes. Entonces el animal pareció entender lo que debía hacer, alzó el cuello y fijó la mirada directamente en Juan. El silencio volvió a dominar el cementerio.

El villano, sintiendo el cuerpo helarse, retrocedió dos pasos. “¿Por qué me miras así, pulgoso?”, preguntó intentando mantener la compostura, aunque la voz le temblaba. Amigo trotó hacia él firme, decidido, con la cabeza baja y los ojos clavados en su objetivo. Juan levantó los brazos asustado, esperando el ataque, pero el caballo no mordió ni pateó, simplemente hundió el hocico en el bolsillo de la camisa del villano y tiró con fuerza.

“Eh!”, gritó Juan intentando detenerlo. Pero ya era tarde. El papel fue arrancado y cayó justo sobre el regazo de Miguel, que aún estaba sentado dentro del ataú. El haendado tomó el papel aún confundido. ¿Qué es esto?, preguntó abriendo la hoja arrugada. Al leer las líneas escritas con prisa, sus ojos se abrieron de par en par.

Su expresión cambió de sorpresa a indignación y luego a un silencio cargado de dolor. El silencio de quien finalmente comprende la verdad. Era la receta del veneno. Levantó la mirada encarando a su hermano con una mezcla de tristeza y furia. Juan, ¿cómo pudiste tú, mi propio hermano? dijo con la voz pesada y temblorosa.

El villano tragó saliva y comenzó a balbucear intentando justificarse. No, Miguel, estás malinterpretando todo. Tenía ese papel para investigar lo que te pasó. Fue Trató de argumentar, pero su voz se quebró. Los rostros a su alrededor comenzaron a transformarse. Los invitados miraban a Juan con horror. El sacerdote, pálido, se persignó, murmurando una oración.

El villano comprendió entonces que la verdad había sido expuesta. Desesperado, miró a su alrededor buscando una salida y soltó la excusa más absurda que pudo imaginar. fue el caballo. Él metió ese papel en mi bolsillo. Saben que no me soporta. Quiere destruirme. Se los juro. Gritó intentando parecer convincente. El silencio que siguió fue roto por la risa cansada de Miguel.

Él negó con la cabeza decepcionado. En serio, Juan, ¿esa es tu mejor excusa? respondió con una leve sonrisa triste. Pero el menor, al darse cuenta de que ya no había salvación, dejó que la desesperación lo dominara. Su rostro se torció en ira y con un grito enloquecido, sacó el machete del cinturón y corrió directo hacia el caballo. Maldito caballo, puedo caer, pero te llevaré conmigo.

Te llevaré al infierno. Bramó con la mirada tomada por la locura. Estela gritó intentando detenerlo. Miguel, aún débil, extendió el brazo en un gesto desesperado. Amigo, cuidado. Exclamó con la voz ronca de pavor. Pero el caballo no necesitaba advertencias. Ya sabía lo que debía hacer.

En el momento en que Juan se acercó, amigo giró el cuerpo con un movimiento firme y certero. Sus patas traseras se alzaron y con un golpe poderoso alcanzó de lleno al villano. El impacto fue brutal. Juan salió despedido varios metros, cayendo de espaldas al suelo, inconsciente. Por unos segundos todos quedaron en silencio, atónitos ante la escena.

Entonces, un aplauso espontáneo comenzó a surgir entre los trabajadores, los vecinos y los amigos. Estela sonrió entre lágrimas. Miguel, aún sentado dentro del ataúd, soltó una risa débil y emocionada. Amigo, orgulloso, levantó las patas delanteras y relinchó fuerte, como hacía siempre que sentía la victoria. Era su gesto de celebración.

Y ahora más que nunca un grito de justicia. En los días siguientes, la noticia se extendió por toda la región. Miguel, salvado por un milagro y por su fiel caballo, volvió a la vida con una nueva misión. La hacienda, antes escenario de tragedia se transformó en un lugar de amor y renacimiento. Estela, con el apoyo de su esposo y de amigo, fundó una organización dedicada al cuidado de animales abandonados y heridos, especialmente caballos y equinos. Con el tiempo, la pareja tuvo un hijo y en un gesto simbólico, el

sacerdote del pueblo, conmovido, permitió algo inédito. El caballo amigo participó en el bautizo del niño y ni se imaginan lo difícil que fue meter a ese animal dentro de la iglesia. Pasaron los años, amigo también encontró el amor, una yegua noble que conoció en la organización y pronto tuvieron varios potrillos.

El hijo de Miguel creció rodeado de naturaleza, aprendiendo a respetar la vida y a los animales, igual que su padre. Todo terminó bien. Bueno, casi todo. Juan, el villano fue arrestado y condenado por intento de asesinato. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y terminó pudriéndose en la cárcel, lejos de la hacienda que tanto había deseado poseer.

Y así el destino se encargó de devolver a cada uno al lugar que le correspondía. Comenta amistad para que sepa que llegaste hasta el final de esta historia y pueda marcar tu comentario con un lindo corazón. Y al igual que la historia de nuestro potrillo, tengo otra aún más emocionante que contarte. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te lo contaré todo.