Una mujer salió de Iztapalapa con un reboso azul y una fe que parecía blindarla de todo mal. A las 10 de la mañana llamó diciendo, “Ya llegué” y la señal se cortó entre cantos y cohetes. 12 meses después, en una casa descascarada cerca de la calzada de Guadalupe, apareció un tonel encadenado y junto a él una bolsa de cuero que todos conocían.

¿Qué pasó entre esas dos orillas del tiempo? Esta es la historia que hizo temblar a una familia y puso a México frente a su propio silencio. La madrugada del 11 de diciembre de 2001 empezó fría en Iztapalapa. El viento que baja de los cerros se mete por las rendijas y levanta polvo de las calles sin bachear. Y sin embargo, ese martes tenía un brillo aparte.

era la víspera de la Virgen de Guadalupe. María del Carmen López puso agua al fuego, calentó tortillas en el comal y se amarró el reboso azul con la naturalidad de quien ha repetido el gesto miles de veces. revisó la estampa plastificada de la Virgen. La guardó en el compartimento interno de la bolsa de cuero, esa misma que la acompañaba desde sus años en casa de familia, y despertó con suavidad a su nieta para despedirse con un beso en la frente.

Vuelvo antes de la cena dijo a su hija Ana Laura, que aún tenía el cabello húmedo por el baño de cubetazo. Tomó el microbús en Ermita Itapalapa rumbo al metro Constitución y con el flujo de los peregrinos cayó a la corriente de la ciudad. Estaciones abarrotadas, vendedores de estampitas, rosarios fosforescentes, cilindros de gas cantando a lo lejos.

María se movía con una mezcla de prisa y devoción. A los 45 años, el cuerpo ya le pedía descanso al final de cada jornada de limpieza. Pero ese día no. Ese día parecía tener alas. En el vagón, una señora le comentó que habría misa especial a media mañana y que convendría llegar con tiempo para las velas. María asintió agradecida por la conversación y sujetó la bolsa contra el pecho cuando la marea humana empujó al bajar en la villa basílica. Afuera, el aire olía a Copal y a Tamal recién destapado.

Los puestos se multiplicaban como si hubieran brotado de la noche. Atole, veladoras en vasos de vidrio con etiquetas de colores, listones verdes y rojos, coronas de cartón. María avanzó por la calzada de Guadalupe con pasos cortos. Llamó desde una caseta a las 9:58 A. Ya llegué, mi hija.

Me formo para las velas y luego paso a dejar un encargo a la capilla del pocito. Ana Laura le dijo que tuviera cuidado y que si veía mucha gente mejor regresara temprano. “Sí, sí, no te preocupes”, respondió. La voz se mezcló con un coro de mañanitas y la llamada se cortó. A las 10:15, según una vendedora de ceras que años después repetiría el dato varias veces, María se acercó a la fila donde los peregrinos dejan velas a cambio de promesas.

Tenía el reboso azul, un vestido estampado y sandalias que dejaban ver unas uñas cuidadas pintadas con esmalte viejo. La vendedora recuerda haberle dado cambio de un billete de 20 y que María guardó las monedas en un compartimento externo de la bolsa. Dicen que miró hacia el atrio como buscando a alguien conocido. Dicen también que la perdieron de vista cuando un grupo de danzantes con penachos enormes atravesó la fila y obligó a todos a hacerse a un lado. La basílica en esas fechas es un país aparte.

Se mezclan historias, acentos, promesas y el tiempo se parte en tramos de espera. María fue una más de las miles de mujeres que ese día cargaron bolsas de mano. Ofrecieron rodillas por hijos enfermos, sostuvieron fotos plastificadas de familiares en el bolsillo. El sol subió, pero el cielo siguió pálido, como si una sábana lo cubriera.

Hacia el mediodía, cuando Ana Laura intentó devolver la llamada, la caseta ya no sonó. El número que marcó no está disponible. Cerca de la una, la hija volvió a marcar y sin respuesta recordó que su madre a veces se refugiaba en la capilla del pocito para descansar. Por la tarde, ya con los niños somnolientos, decidió esperar en casa.

La rutina decía que María comería algo ahí, compraría dos veladoras para la patrona del trabajo y regresaría en microbús. La tarde cayó como plomo. A las 7, Ana Laura empezó a caminar de un cuarto al otro, acomodando una y otra vez los platos que ya no calentaría. A las 9, cuando el barrio se encendió con cohetes y música, el silencio de la casa se volvió insoportable.

Ana pidió a una vecina que le cuidara a los niños y tomó el primer transporte hacia la villa. La basílica de noche parecía otro lugar. Luces, cohetones, un coro juvenil cantando la Guadalupana. Ana Laura preguntó a los vendedores, “¿No vieron a una señora con reboso azul, bolsa café, así, morenita de Itapalapa?” Algunos asentían con amabilidad y decían que tal vez pasó.

Otros negaban con la cabeza. Un muchacho que vendía agua en botellones recordó vagamente a alguien que había preguntado por la capilla. Una mujer de trenzas dijo que las filas estaban bravas y que seguro María se había regresado por otra salida. A las 11 de la noche, Ana entró al atrio. Caminó de un lado a otro buscando un color, un gesto, una sombra conocida.

Se aferró a una idea razonable. Tal vez su madre decidió visitar a una comadre en la colonia Aragón y mañana con calma aparecería. Pero la razón se quiebra cuando uno mira la puerta y no llega nadie. Ana volvió a casa en el último micro colgando de la puerta. Metió la llave con manos torpes y se sentó en el borde de la cama. La bolsa de María no estaba en el clavo donde a veces la colgaba.

El reboso azul tampoco. En el buró quedaba la taza de café de la mañana, el residuo seco en el fondo formando un anillo. Dormir fue imposible. A las 5, antes de que saliera el sol, Ana despertó a los niños, los arropó y los dejó con la vecina otra vez. No iba a repetirse el gesto de la noche.

Ahora iría a hospitales cercanos a preguntar por una mujer de 45, morenita, reboso azul. Ese fue el primer día del resto de sus vidas, el día en que la palabra desaparecida empezó a colgarles del techo como un foco de luz cruda. En Itapalapa, los vecinos dicen que el barrio te cobija, pero también te traga.

En la villa, la multitud puede convertirse en una ola que te saca de cuadro. Entre esos dos lugares se perdió por primera vez el rastro de María del Carmen López. Ana Laura llegó a las 7 de la mañana del 12 de diciembre al hospital de la villa. El guardia con un café en vaso de unicel le señaló el área de urgencias.

Recorrió camillas, preguntó nombres, memorizó rostros, asomó la cabeza a salas donde una enfermera le pedía discreción, por favor. Nadie con reboso azul. Luego caminó al Hospital General de la Raza. La distancia le pareció interminable. Por primera vez sintió esa mezcla de culpa y desamparo que luego aprendería a reconocer en otras familias. Quizá debió haber ido con su madre, quizá debió insistir en que no se quedara tanto.

En cada mostrador repitió el retrato mental de María. Baja, cabello recogido, ojos cafés grandes, una cicatriz pequeña en la ceja derecha, sin anillos, sin cadenas, con una bolsa café ya viejita. A media mañana volvió a la basílica. Las mañanitas retumbaban todavía y a ratos la emoción se parecía a un festival.

Ana iba a contracorriente mirando a cada mujer que pasaba con un reboso. Se detuvo en la caseta donde su madre había llamado. El encargado, un señor de camisa blanca con la leyenda Telefon deslavada, le confirmó que en ese horario las filas son rápidas. Aquí ponen sus tarjetitas, marcan y ya. Si dejó monedas, habría quedado en la charola. No quedaba nada.

Ana salió y se dirigió a la capilla del pocito. Una mujer de limpieza pensó haber visto a alguien con esas características en la fila para dejar ofrendas, pero no pudo precisar la hora. Al mediodía, la hija se aferró a la idea de que su mamá quizá tomó rumbo a casa por otra ruta. Preguntó a chóeres de microbús, a vendedores de elotes, a policías auxiliares que mantenían a raya a los danzantes.

Uno de ellos le sugirió ir a la coordinación territorial a levantar el reporte. A veces la gente se pierde y aparece a los dos días”, dijo con tono burocrático. Ana, que nunca había pisado una agencia, sintió que ese trámite no podía ser su respuesta, pero obedeció. En la sede más cercana llenó un formulario, dio la descripción física, explicó que su madre jamás se iba sin avisar.

Una funcionaria bostezó y con el sello en mano dejó caer la frase que tantas familias han escuchado. Hay que esperar 72 horas. Ana no esperó. Esa noche, ya con la copia del reporte, volvió a su colonia y empezó a imprimir en una papelería las primeras hojas con la foto de María recortada de un cumpleaños. Se busca. Anotó un número de contacto y pidió a los vecinos que ayudaran a pegar en postes, mercados y paradas del micro.

Leticia y Teresa, las hermanas de María, llegaron al anochecer desde Chalco con una bolsa de engrudo. Se dividieron la zona: Mercado Apatlaco, UACM Itapalapa, parroquias. Dos vecinas ofrecieron cuidar a los niños y otra prestó su radio de pilas para estar comunicadas.

El 13 de diciembre por la mañana, mientras esperaban que abrieran una ventanilla en la fiscalía, apareció el nombre de un investigador. Julio César Martínez, un hombre flaco, camisa arrugada que escuchó la historia con atención intermitente. Tomó notas. Última llamada, 10 secury horas. Vestimenta: reboso azul. Pertenencias: Bolsa de cuero café.

Trayecto probable metro línea 8, correspondencia con línea B, salida a la villa basílica. Soltó un suspiro. Hay mucha gente esos días. Vamos a preguntar. Ana le pidió que iniciara revisión de cámaras y Julio levantó las manos en señal de impotencia. En 2001 hay poquitas y casi todas son privadas. Si nos las dan es de milagro.

Ese día caminaron juntos el atrio, hicieron ronda por puestos y casetas, tomaron declaración a la vendedora de velas que recordaba el cambio de 20 y a un joven que juraba haberla visto mirando hacia el lado donde empiezan las escalinatas. No apareció nada más concreto. A media tarde, Julio se despidió con un Seguimos en contacto y Ana sintió que el caso se le escurría entre los dedos igual que el pulso.

Regresó a Iztapalapa con la certeza. por primera vez clara de que su madre no volvería sola al anochecer. Los días siguientes fueron una coreografía de supervivencia. Ana dejó a los niños en casa de Leticia para poder ir a los hospitales restantes. Magdalena de las Salinas, Valbuena Rubén Leñero. Aprendió a hablar con guardias, a suplicar sin perder la compostura, a describir a su mamá como si estuviera frente a un retratista.

compró una libreta y apuntó cada pista. Hombre con gorra azul dijo verla 10:30 cerca del pocito. “Mujerenzas, quizá mediodía, preguntó por baños. Señor vendedor de atole, no la reconoce. Esa libreta con el tiempo sería su archivador del dolor. La noche del 15, de regreso a casa, se topó con la vecina que siempre escuchaba música de banda a todo volumen.

¿Y si se fue con algún pariente, comadre? Lanzó como si la frase no tuviera filo. Ana respiró y respondió con calma. Mi mamá avisa hasta cuando se va a la tienda. Cerró la puerta y se recostó junto a los niños que dormían atravesados en la cama. El barrio siguió su vida. El señor de los churros, la señora que vende gelatinas, los cohetes rezagados.

Adentro, el reloj de pared marcaba segundos con una hazaña que nunca antes había notado. El 16 de diciembre, con los ahorros ya flacos, Ana pidió permiso en su trabajo de vendedora ambulante y aceptó que quizá no podría pagar la renta si esa búsqueda se alargaba. Las hermanas de María hicieron una tanda entre familiares. Un primo de Chalco se ofreció a manejar por si había que ir más lejos.

Ese mismo día, un reportero de una radiodifusora local les hizo dos preguntas. ¿Cómo iba vestida? ¿Traía alguna seña particular? Ana contó del reboso azul y la bolsa café gastada con una costura abierta cerca del asa. El reportero asintió. Eso ayuda.

Esa descripción, sin saberlo, se convertiría en la cuerda que un año más tarde apretaría el pecho de todos. El expediente de María del Carmen fue ganando hojas con grapas chuecas. Julio César, el investigador, regresó a la basílica el 18 de diciembre con dos uniformados jóvenes. Preguntaron por objetos encontrados en el atrio. Revisaron el cuarto donde los voluntarios guardan su material. y confirmaron lo obvio.

En fechas de fiesta casi nada se registra con nombre. Si alguien pierde una bolsa, la mayoría de las veces no vuelve. Ana escuchó la frase y la sintió como una descalificación. Su mamá no perdió una bolsa. Su mamá desapareció con ella. Insistió en que revisaran rutas de salida. Un policía apuntó.

La calzada llega hasta Insurgentes. Pudo perderse en cualquier esquina. El 20, ya sin el empuje de las festividades, las imágenes del 12 de diciembre empezaron a difuminarse en la memoria de los testigos. La vendedora de velas ya no estaba segura de la hora exacta. Otro señor confundía el reboso azul con una chamarra.

Julio propuso un recorrido por la zona de vecindades en calles traseras de la calzada. A veces la gente renta cuartos a peregrinos, explicó. Caminaron por portones rumbrosos donde un olor a humedad salía en bocanadas. En una de esas vecindades, una joven dijo haber escuchado gritos la noche del 11. Pero los gritos en diciembre no son novedad. Confunden pleitos con borrachos, música con cohetes.

Nada concreto. La Navidad llegó como un recordatorio cruel de la silla vacía. Ana quiso preparar el guiso favorito de su mamá, calabacitas con elote. Pero el apetito no cuaja cuando hay preguntas sin respuesta. Julio dejó de contestar algunos llamados y cuando por fin apareció argumentó que tenía 15 casos y poco personal. No se raje, licenciado”, le dijo Leticia con una mezcla de respeto y hartazgo.

El hombre bajó la mirada y prometió reactivar la búsqueda después de Año Nuevo. Mientras tanto, las tres mujeres, Ana, Leticia y Teresa, siguieron pegando carteles hasta que los postes se llenaron de capas de papel húmedo que se despegaban con la lluvia de enero. En febrero de 2002, Ana volvió a la agencia con la libreta más gruesa.

Había escuchado de un albergue para mujeres cerca de indios verdes y caminó hasta allá. Una trabajadora social les explicó cómo funcionaba la atención y sugirió que visitaran también comedores comunitarios por si María llegaba desorientada. La sola idea la sacudió. Su mamá era cabeza clara. Nunca perdió camino.

Aún así, fueron. No estaba. De regreso, la ciudad parecía empeñada en mostrarles dobles. Mujeres de reboso azul por todos lados, bolsas café en cada esquina. Ana dejó de seguirlas con la mirada cuando entendió que la esperanza también cansa. A mediados de marzo, una pista concreta apareció por primera vez.

Un franelero de la zona de la calzada dijo que la mañana del 11 vio a una mujer como la de la foto hablar con un hombre de cachucha oscura y chamarra de mezclilla cerca de un portón viejo. Como que la guiaba, como que le enseñaba algo. Dijo, “¿Qué portón?”, preguntó Julio. El franelero, señaló dos calles más abajo junto a un edificio que alguna vez fue una escuela técnica. Cuando llegaron, hallaron un inmueble con fachada despintada.

ventanas rotas y un letrero torcido de Se vende. La puerta estaba soldada. Alguien había dejado grafitis recientes. Nadie en los alrededores supo decir desde cuándo estaba vacío. Julio tomó nota y prometió gestionar una orden para revisar el interior por si hubiera algo. La promesa se quedó a medias.

El trámite rebotó entre oficinas porque el dueño estaba no localizable. Abril trajo el desgaste de las agendas. Ana debía trabajar para pagar renta y comida. Las tías llenaban el hueco como podían. Los niños empezaron a preguntar por la abuela con una naturalidad que destrozaba. Y la abue ya viene. En mayo, una reportera de un periódico local visitó la casa y publicó una nota breve.

Mujer de Iztapalapa, desaparece en la basílica. La foto mostraba a María en una calle del barrio con el rebozo azul al cuello. Esa imagen empezó a circular como una prueba de vida congelada. Algunas llamadas llegaron a partir de ahí. Bromas pesadas, vistas falsas, un hombre que aseguró tener información a cambio de dinero. Julio atendió esa línea y resultó ser extorsión.

En junio, la investigación se centró en revisar listas de objetos recuperados en cercanías del metro. La bolsa de María no aparecía. Eso paradójicamente sostenía la convicción de su hija. Si la bolsa no aparece tirada, la trae alguien o permanece con quien se llevó a María. El reboso, agregó, tampoco estaba en casa.

Julio asentía sin comprometer hipótesis. Puede ser mil cosas, Ana, decía. y enumeraba desde extravío hasta delito grave con la voz monótona de quien intenta evitar la palabra que todos temen. El verano castigó con calor a la ciudad. Las caminatas por la calzada se hicieron polvo en la garganta. A finales de agosto se anunció una remodelación menor en varias casas viejas de la zona que el gobierno pretendía habilitar para oficinas comunales.

Nadie imaginó que ese anuncio, burocrático y aburrido, terminaría empujando el caso hacia un lugar oscuro. En septiembre apareció un nuevo supervisor en la agencia y cambió al investigador Julio a otra mesa. Temió que el expediente se durmiera del todo, pero el expediente, como ciertos ríos subterráneos, seguía su curso aunque nadie lo oyera. Así llegó diciembre de 2002 con sus peregrinos, su música y sus promesas.

Ana, terca como su madre, decidió acudir otra vez al atrio el día 10. Miró a la gente entrar, rezar, cantar. Miró a un niño encender una vela con manos temblorosas. miró el cielo pálido, volvió a hablar con vendedores con un afán que ya era ritual. Repetir la pregunta como si invocara un eco. Al día siguiente, 11 de diciembre, dejó una vela en la capilla del pocito y pidió lo mismo que hace un año, que regrese mi mamá.

La ciudad, mientras tanto, preparaba su forma más cruel de responder. El 12 de diciembre de 2002, temprano, una cuadrilla de trabajadores llegó a un inmueble de paredes color verde agua despintadas a dos calles de la Calzada de Guadalupe.

El contrato hablaba de reparaciones urgentes para evitar invasiones, soldar puertas, recoger escombro, asegurar ventanas. El capataz, un hombre llamado Óscar, abrió el candado principal con una herramienta de presión. El viejo no se dio con facilidad y la puerta rechinó como un animal herido. Dentro el aire era espeso, con humedad que olía a papel viejo y maderas podridas. El corredor daba a varias habitaciones vacías.

En el suelo había manchas oscuras de origen indescifrable y montones de ropa abandonada por quién sabe quién. A media mañana, uno de los albañiles, Miguel, llamó la atención de Óscar. En una de las habitaciones del fondo, junto a una pared con pintura levantada, había un barril azul metálico de esos que se usan para químicos con franjas oxidadas y una cadena gruesa abrazándolo.

La cadena se cerraba con un candado nuevo. No se veía fuera de lugar por el abandono, pero tampoco parecía parte de un arreglo reciente. ¿Lo movemos?, preguntó Miguel. Óscar negó con la cabeza. Esto no lo trajimos nosotros, mejor no tocar. Al lado del tonel tirada había una bolsa de cuero café rígida por la humedad.

Parecía vieja con una costura reventada en el asa. También había un montoncito de tela oscura, como trapos. Óscar decidió llamar al número que aparecía en la copia del contrato municipal, que a su vez contactó a una patrulla cercana. Los policías llegaron con prisa disimulada y despejaron la entrada.

Uno de ellos, joven, apuntó con la lámpara al interior del barril a través de una pequeña rendija en la tapa, pero la cadena impedía moverlo más que unos centímetros. “No nos compete abrir sin orden”, dijo el otro. Mientras esperaban instrucciones, uno tomó la bolsa Café del Suelo con extremo cuidado y la colocó sobre una mesa cubierta de polvo. Los trabajadores, que al principio cuchicheaban curiosos, guardaron silencio cuando vieron el gesto serio de los uniformados. La noticia corrió rápido entre la cuadrilla.

Miguel juró haber visto una estampa pegada en el interior de la bolsa, como esas que venden afuera de la basílica. Un oficial pidió que nadie tocara nada. y sacó cinta amarilla para delimitar el cuarto. En la calle, los vecinos comenzaron a asomarse. Una señora murmuró que en ese lugar, años atrás funcionó un centro comunitario.

Otro dijo que lo rentaron a un transportista que desapareció de un día para otro. Esas historias salen fáciles en barrios antiguos, pero esa tarde tenían otro peso. Cuando la camioneta de servicios periciales dobló la esquina, Ana Laura ya venía en un taxi, avisada por una llamada entrecortada de Leticia. Hija, encontraron algo.

Dicen que una bolsa. La entrada al inmueble estaba bloqueada. Ana llegó agitada, con las manos buscando aire y preguntó por el responsable. No puede pasar. le dijo el agente al verla sin chaleco ni credencial. “Mi mamá desapareció aquí cerca el año pasado”, respondió. “Traía una bolsa así.

” Los ojos se le enrojecieron de golpe. Una mujer policía la llevó a un lado, pidió agua y le prometió que si había pertenencias identificables le avisarían. Las tías de Ana llegaron minutos después. se abrazaron pegando frente con frente en el borde del cordón amarillo.

Un fotógrafo de nota roja intentó asomar la cámara y un policía lo replegó. Peritos con overall blanco entraron al cuarto. Tomaron fotos del barril, de la cadena, de la tapa, de la bolsa café, de las manchas en el piso. Midieron, marcaron, pusieron numeritos en tarjetas. La bolsa abierta con pinzas dejó ver un interior oscuro, un monedero pequeño, un pañuelo, una estampita de la Virgen plastificada, dos monedas pegadas por el óxido.

En un bolsillo interno, la costura rota mostraba un hilo reventado. Ana, cuando le mostraron una foto de la bolsa para confirmar si era de su madre, no tuvo dudas. Esa es. La costura la reventó una vez cargando jitomates. La confirmación cayó como un mazazo. No sabían qué había dentro del túnel, pero la bolsa al lado hablaba por sí sola.

Esa noche la calle quedó iluminada por torretas y el rumor creció. Peritos discutieron si podían abrir el barril ahí o si debían trasladarlo sellado. Al final, lo que llegó al expediente fue la versión burocrática. Se asegura contenedor metálico color azul con cadena y candado. Se traslada a instalaciones para inspección.

Nadie explicó nada a la familia. Ana insistió en acompañar el traslado. Le dijeron que no. Un oficial con voz cansada repitió, “Mañana le informamos.” La promesa del mañana, en casos así, se vuelve una cuerda floja. Las horas siguientes fueron largas.

Leticia y Teresa llevaron a Ana a casa para que descansara, pero el descanso no existe cuando la mente levanta escenarios. ¿Y si el barril explica todo? ¿Y si adentro no hay nada? ¿Y si la bolsa fue sembrada? ¿Quién encadena un contenedor y lo deja en una casa abandonada a dos calles de la basílica? En 2001 nadie hablaba de protocolos, de perspectiva de género, de búsquedas inmediatas.

En 2002 empezaban a escribirse las primeras líneas, pero la práctica iba detrás. Por eso, cuando a la mañana siguiente dijeron, “No hay conclusiones.” El golpe fue doble por lo que implicaba y por lo que ocultaba. El parte oficial entregado a media tarde fue parco. Inspección en progreso. Se realizarán pruebas. Ama a Ana le temblaron las manos.

Pidió ver el barril. No la dejaron. pidió saber si había restos. No podemos confirmar ni negar. Se necesita laboratorio. La bolsa fue asegurada como indicio y contra lógica humana, pero fiel a la burocrática, no se la permitieron llevar. Ana regresó a Iztapalapa con un nudo de acero en el estómago.

Esa noche las oraciones en la parroquia se convirtieron en murmullos por la noticia. Encontraron su bolsa. Los niños, ajenos a la precisión de las palabras, preguntaron algo que nadie pudo responder. Si ya está la bolsa, ¿dónde está la AWE? La mañana posterior al hallazgo, Ana Laura se presentó temprano en la oficina donde guardaban el tonel encadenado. No la dejaron entrar.

vio salir a dos técnicos con cajas rotuladas y la misma expresión de quien carga algo que no quiere mirar mucho. Se plantó en la banqueta con una libreta y decidió anotar cada frase que oyera, cada nombre, cada detalle, como si el registro evitara que el caso se diluyera otra vez. Un licenciado con cabello engominado salió a explicar que las diligencias continúan, que se harán pruebas, que la familia será informada. Las palabras sonaban a copia.

Para Ana, lo único concreto era la costura reventada de la bolsa. El hilo que una vez había intentado reparar con una aguja gruesa seguía ahí. Un pequeño triángulo de cuero levantado que ella hubiera reconocido entre 100 bolsos. Esa tarde, al volver a Iztapalapa, el vecindario la recibió con un silencio extraño.

No era el silencio de la madrugada, era un silencio atento, como el de una sala de espera gigante. Dos vecinas se acercaron a preguntar si era verdad que habían encontrado algo. Ana dijo la verdad que tenía, la bolsa. Las mujeres bajaron la vista. Una le ofreció llevar comida. Otra preguntó si necesitaban dinero para el taxi. Nadie dijo la palabra que flotaba, barril.

En las calles de la ciudad hay objetos que por sí solos despiertan historias oscuras. Ese cilindro azul con cadena empezó a poblar conversaciones a media voz en el mercado, en la fila de las tortillas, en la parada del micro. Lo dejaron ahí para que no lo movieran, murmuró un señor. Si no quieren decir qué había es por algo, respondió otro. El 14 de diciembre el expediente cambió de manos otra vez.

El nuevo responsable, un hombre de lentes con marco delgado llamado Ramiro, recibió a la familia con una formalidad que parecía promesa. Leyó en voz alta partes del informe y preguntó detalles que ya estaban escritos. Ana tuvo que repetir por enésima vez la ruta de su madre, la llamada de las 10, la fila de velas, la casa abandonada que un franelero señaló meses atrás.

Ramiro tomó nota y pidió tiempo. Vamos a revisar el predio de nuevo y a cruzar información con los reportes de la zona de ese día, dijo. En su escritorio había un portarretratos con dos niñas. Ana lo miró de reojo y pensó que quizá eso podía significar algo que a lo mejor un padre entiende distinto el terror de perder. Los trabajadores que habían encontrado el barril fueron citados a declarar.

Óscar, el capataz contó cómo estaba la cadena, qué herramientas usaron para abrir la puerta, dónde estaban parados cuando llegó la patrulla. Miguel, el albañil insistió en que la bolsa estaba húmeda, pegada al piso, como si hubiera pasado mucho tiempo ahí. Un perito tomó esas frases y les quitó todo el peso emocional, convirtiéndolas en tiempos, ángulos, medidas. La burocracia tiene la extraña habilidad de higienizar el horror.

Sin embargo, ese orden frío permitió algo. Se supo que la puerta del inmueble había sido soldada 6 meses antes y que alguien después volvió a entrar por una ventana trasera que daba a un patio. No había huellas claras, solo marcas de suela que el polvo ya había comido.

Ana pidió al menos recuperar la estampa de la Virgen que iba en la bolsa. Ramiro le explicó que todo debía mantenerse junto hasta que concluyeran las pruebas. Era un argumento razonable en términos de procedimiento, pero inhumano en términos de consuelo. La familia quedó con las manos vacías, mirando a lo lejos el objeto que era, a la vez, prueba y recuerdo.

Leticia propuso una cosa, llevar a los peritos al lugar exacto de la caseta desde donde María llamó el año anterior y trazar el camino probable hasta la casa. Lo hicieron una tarde. Caminaron por la calzada contando pasos entrepuestos. Cruzaron por el lado de la sombra. Evitaron el empujón de un grupo de danzantes que practicaban.

Al doblar la esquina, el predio apareció como un diente podrido entre construcciones recientes. Se calculó que a paso de mujer mayor con bolsa al hombro, ese trayecto toma tres o 4 minutos. Para que haya llegado hasta aquí, alguien tuvo que proponerle algo,”, dijo Ramiro con cautela. Nadie sugirió planes fantasios ni teorías rebuscadas, solo lo evidente.

Una oferta de asiento para descansar, un vaso de agua, un baño, un venga tantito y luego la acompaño de regreso. Las mujeres del grupo asentían con rabia contenida. Las historias de engaño a señoras devotas no son nuevas en la ciudad. A veces son robos simples, otras nadie sabe.

El punto ciego del expediente seguía siendo el mismo desde el primer día. ¿En qué momento la multitud dejó de proteger a María y se convirtió en su abandono? Mientras esperaban resultados del contenedor, la prensa se asomó. Un noticiero nocturno mostró tomas lejanas del inmueble y una voz en off habló de misterio. Ana aceptó hablar a condición de que no la empujaran a llorar frente a la cámara.

Dijo lo básico con la frente alta y remató con una frase, “No quiero morvo, quiero respuestas”. La edición recortó su tono firme y lo arropó con música triste. Es difícil competir con los formatos del espectáculo. Aún así, la visibilidad trajo una cosa buena, un par de testimonios nuevos.

Una señora que vendía a Tole dijo que el 11 de diciembre del año anterior había visto a la mujer del reboso preguntarle a un muchacho por una capilla chiquita y que el muchacho la dirigió con la mano hacia la calle del predio. No recordaba rasgos precisos, solo una cachucha oscura y chamarra de mezclilla. El mismo perfil que el franelero había mencionado meses antes.

Ramiro buscó en reportes de alteraciones en la zona a lo largo de 2001 y 2002. Aparecieron quejas por robos menores, un cateo en una vecindad por venta de alcohol adulterado, pleitos callejeros. Nada vinculaba directamente al predio. Se intentó localizar al dueño. La escritura seguía a un nombre de una empresa que ya no existía. Alguien sugirió que la casa fue utilizada de bodega por un transportista.

otro que la rentaron a estudiantes y quedó vacía. Las versiones se montaban como capas. Nadie daba el dato que haría encajar las piezas. Un detalle pequeño pero contundente cambió la conversación en el ministerio días después. El laboratorio reportó que el interior del tonel tenía residuos de sustancias corrosivas.

La palabra que Ana apenas entendía le atravesó el pecho. No hacía falta una explicación técnica para imaginar escenarios. Ramiro mantuvo un lenguaje cuidadoso. No podemos afirmar nada, solo que el contenedor fue usado para almacenar químicos y que el tiempo y la humedad degradaron cualquier rastro frágil.

La bolsa, por su parte, mostraba marcas de MO compatibles con meses de estar en un espacio húmedo. Era como si la escena hubiera sido congelada en una lógica enferma. El contenedor cerrado, la bolsa al lado, las paredes descascaradas, siendo la única testigo fiel. Esa noche, de regreso en casa, Ana puso sobre la mesa su libreta, la foto de su madre y las veladoras que le quedaban.

No hizo un altar, no quería despedidas. Solo un espacio para respirar. Los niños se acercaron y tocaron el borde de la foto. “¿Hoy sí supiste algo?”, preguntó el mayor. Ella, con honestidad, dijo que no, que supo lo mismo de siempre, que la ciudad es grande y que a veces no te devuelve lo que te arrebató. Pero también se prometió una cosa.

Mientras existiera una puerta, la tocaría. Mientras hubiera una ventana, se asomaría. El barril azul se había convertido en un silencioso enemigo y ella no permitiría que ganara por cansancio. Ramiro organizó una caminata de reconstrucción con una premisa simple: seguir el reloj del 11 de diciembre de 2001 como si fuera hoy.

Eran las 9:30 cuando llegaron a la salida del metro, la villa basílica. El aire olía acopal igual que un año atrás. Los puestos ya estaban montados. La música de los altavoces competía con el murmullo eterno de la calzada. Ana sintió un vuelco en el estómago al pisar esa losa.

Si cerraba los ojos, podía ver a su madre acomodándose el reboso, apretando la bolsa, pidiendo a una señora que le guardara tantito el lugar en la fila. Abrió los ojos y se obligó a describir. La caseta desde donde llamó estaba medio pasillo más arriba. Entre la caseta y la fila de velas hay puestos de imágenes y dulces.

De ahí dos rutas te llevan hacia la capilla del pocito. María probablemente tomó la de la sombra porque el sol ya pegaba. A las 10 en punto, Ramiro pidió a su equipo que anotara el flujo. En la fila de velas, una voluntaria de ese año, ahora con más canas, aceptó hablar. Recordaba a una señora de rebos azul que se movió para dejar pasar a los danzantes y que dijo algo como, “Me mareo tantito, ahorita regreso.

” La voluntaria no pudo jurarlo, pero la memoria a veces guarda frases sueltas. ¿Dónde pudo haberse mareado? Entre el olor denso de las velas y el humo de Copal era plausible. ¿Quién se acercó entonces a ofrecer ayuda? La voluntaria mencionó a un joven que suele rondar ofreciendo cargar bultos o llevar gente al baño de un edificio vecino por una cooperación.

Ese dato repetido le puso nombre a la forma del engaño, ofrecer cercanía y discreción a cambio de unas monedas. Caminaron hacia la calle donde empezaba el predio. El ruido bajó como si entraran a otro mundo. El pavimento tenía grietas viejas y el eco de los pasos rebotaba entre muros altos. Ramiro marcó tiempos. Desde la fila hasta esa esquina. Se camina en 3 minutos si no hay empujones.

La puerta principal del inmueble estaba soldada desde meses después de la desaparición, pero en 2001 no lo estaba. Lo confirmaron con un acta de un inspector que había reportado riesgo por acceso libre por la ventana trasera a la que se podía llegar por un pasillo entre dos construcciones. Incluso una persona mayor podría haber entrado con ayuda. Las manos de Ana se crisparon imaginando a su madre sujetándose del marco, confiando en que alguien la cuidaba.

En el interior, ahora vacío y numerado por peritos, la habitación del barril era un rectángulo con una pared pintada de verde agua donde la humedad dibujaba mapas. Había marcas semicirculares en el piso como de arrastre. Nadie pudo asegurar si eran del contenedor o de muebles viejos, pero ahí estaban como un testimonio sin firma.

Ramiro quiso reconstruir la posición. El barril en el centro, la cadena ceñida, la bolsa junto a la base, el trapo oscuro a un costado. ¿Por qué dejar la bolsa afuera? La respuesta más triste fue la que nadie quería decir en voz alta, porque la persona a quien pertenecía ya no la necesitaba. Fuera del predio hablaron con comerciantes antiguos de la zona.

Un señor que vendía antojitos desde hacía dos décadas describió a un tipo flaco de cabello lacio bajo cachucha, que a veces se ganaba unas monedas llevando peregrinos a un baño privado. Lo llamaban Jorge o chino por el pelo y vivía en Cambalache entre vecindades. No era precisamente temido, pero tampoco de fiar.

Anda con dos más, uno que trae chamarra de mezclilla y otro que cojea. Añadió. Ninguno aparecía esa mañana de reconstrucción. Ramiro apuntó nombres y sobrenombres, cruzó con reportes de faltas administrativas, nada con apellidos completos. A media tarde, el equipo decidió seguir la ruta inversa del predio a la capilla, luego a la caseta. El ejercicio buscaba entender si alguien que hubiera salido del inmueble podría mezclar su huida con la multitud sin llamar la atención. La respuesta fue desalentadora. Sí.

En minutos puede uno perderse entre danzantes y vendedores. Esa certeza no daba pistas, pero anulaba su posiciones cómodas. En un caso que duele, a veces se agradece incluso esa disciplina. desarmar fantasías para quedarse con probabilidades. Esa noche, Ana y sus tías cenaron en un puesto de quesadillas de comal redondo. La cocinera, al escuchar fragmentos de la conversación, intervino con respeto.

Yo la vi el año pasado, creo que sí, porque me acuerdo del reboso azul bonito. Ella estaba sentadita en la banqueta un ratito. Luego un muchacho le dijo que allá había menos fila para entrar. Ya no la volvía a ver. No era una prueba, pero sumaba en la misma dirección. La cocinera mencionó un detalle.

El muchacho llevaba una mochilita colgando con botellitas de agua adentro. Esa imagen, mínima, le devolvió a Ana la sensación de que estaba cerca de ponerle rostro al engaño. De vuelta en Itapalapa, con la noche ya encima, Ana se sentó frente a la libreta y dibujó un mapa torpe de la zona. Caseta, fila de velas. capilla, esquina, predio.

Marcó flechas, escribió horas aproximadas, subrayó el nombre de Jorge Chino. A los márgenes anotó preguntas. ¿Quién más vio al muchacho? ¿De dónde sale? ¿Duerme en qué vecindad? ¿Trabaja con alguien? Sabía que aunque la autoridad siguiera el hilo, parte del peso caería en su insistencia. Se prometió no soltarlo, aunque nadie más mirara hacia el mismo punto.

Los días siguientes, Ramiro pidió a policías de cuadrante que sin escándalo identificaran a los muchachos que ofrecían baños o descansos en días de peregrinación. Un uniformado con años en la zona mencionó que esos servicios existían desde siempre. Alguien que presta su baño o abre una bodega por una cuota. No todo es delito, dijo, y tenía razón.

Pero en ese mar de grises puede esconderse cualquier cosa. Se rastrearon vecindades del entorno y se encontró un cuarto donde alguien había dormido con regularidad. Catre, cobija, un vaso de plástico. El administrador lo describió como un tipo flaco, treint y tantos, apodado Jorge, que desapareció hace como 6 meses. El calendario apuntaba a mediados de 2002.

La pista se enfrió nuevamente como si a cada avance le correspondiera un retroceso. Ana aprendió que las búsquedas reales son así. No hay líneas rectas, hay espirales. Mientras tanto, la palabra corrosiva seguía clavada. Ramiro con cuidado explicó que el laboratorio intentaría rescatar cualquier microtraza del interior del contenedor, pero que el tiempo, el agua y algún químico lo complicaban todo.

La familia preguntó si, aún sin certeza científica, se podría considerar a María víctima. El funcionario dijo que el expediente lo reconocía como desaparición y que aunque la ley no pone nombres a lo innombrable sin pruebas, nadie los obligaba a renunciar a la verdad íntima que ya sentían. Era una forma torpe de empatía, pero valía. Cerraron ese mes con un acto sencillo.

Ana colocó una vela en la capilla del pocito sin decirle a nadie. Caminó hasta la esquina del predio y se quedó parada un minuto mirando la fachada. No rezó. No pidió señales, solo sostuvo el lugar con la mirada, como quien no se deja robar también la calle. El ruido de la calzada siguió su curso. A unos metros, un niño reía por una pelota nueva.

La ciudad, indiferente y amorosa a la vez, continuó respirando. Localizar a Jorge, el apodado chino, se volvió prioridad. Ramiro repartió su descripción en voz baja entre personas que conocen el piso de la calle mejor que cualquier autoridad, boleros, franeleros, cargadores, caseteros. Uno de ellos, viejo y curtido por el sol, dijo que lo había visto por última vez en mayo de 2002, durmiendo a ratos en un cuarto de azotea de una vecindad donde el portero cobraba por noche.

Era de palabra resbalosa, contó. A veces ayudaba y a veces se perdía tres días. La cejeada del compañero también salió en la conversación. Un hombre apodado, el flaco cojo, cuyo verdadero nombre nadie supo. Los dos formaban un dúo funcional. Uno hacía el trato, el otro cargaba o escoltaba. Nada de eso era delito por sí mismo.

En entornos de peregrinación, mucha gente se gana la vida así. En una ronda por esa vecindad, la administradora reveló un detalle que pasó desapercibido al inicio. El cuarto que Jorge ocupaba se desocupó de un día para otro y al revisarlo quedaron botellas de agua vacías, una sudadera de mezclilla y un par de boletos del metro arrugados con fecha de abril de 2002.

No había documentos. El dueño del cuarto juró que el hombre se fue sin pagar y que como tantos no dejó rastro ni apellido. Ramiro no quería forzar hipótesis, pero tampoco podía ignorar el patrón. Y si ese hombre fue quien ofreció descanso a María, la llevó al predio y después siguió rondando la zona hasta que la puerta fue soldada.

La cadena del barril nueva sugería un movimiento más reciente que la desaparición. El rompecabezas parecía burlarse de la cronología. Ana escuchó todo con la respiración contenida. Le costaba imaginar a su madre caminando confiada detrás de un desconocido, pero también conocía la generosidad simple de María. Decir, “Sí, gracias.” A un asiento, aceptar un vaso de agua. Evitar incomodar.

Recordó una frase de su mamá cuando le preguntaban por qué iba sola a la basílica. Dios cuida y la gente es buena. Ana apretó los dientes con la contradicción que eso le producía. Ahora ni a Dios ni a la gente quería culpar, pero necesitaba señalar decisiones concretas que llevaron a ese punto ciego.

No para castigar a su madre, sino para entender en qué grieta se acomodó la maldad. Una tarde, un joven que vendía tlayudas en la periferia del atrio dijo reconocer al chino en una foto borrosa que la reportera local consiguió de otra investigación. Ese mismo se peleó una vez por un billete con un peregrino ya borracho, aseguró.

También habló de un tercero apodado, el gero, por su piel más clara, que a veces se quedaba en una bodega cercana. Ramiro pidió evitar publicar nombres en medios hasta no tener confirmaciones. Sabía que esa línea entre rumor y acusación podía destruir a alguien sin pruebas. La familia estuvo de acuerdo. Querían verdad, no linchamientos. Se organizaron visitas a albergues de la zona norte de la ciudad, donde a veces terminan hombres que huyen de algo o de sí mismos. No apareció nadie con ese apodo.

En una esquina de indios verdes, un hombre que vendía cinturones dijo haber visto al chino subir a una camioneta vieja rumbo a Ecatepec meses atrás. Se preguntó a chóeres de combi, a cargadores de la central de abasto, a policías comunitarios. La ciudad de nuevo se tragaba los nombres con facilidad.

En paralelo, Ramiro pidió revisar expedientes de personas detenidas por delitos menores en el área en el último año. La lista era larga y el apodo chino se repetía demasiado como para ser útil. Frente al avance irregular, Ana decidió mover otra pieza. Solicitó copia certificada de lo que se había hecho con el tonel, las pruebas realizadas, los tiempos.

No quería detalles que le destruyeran lo poco de paz que le quedaba. Pero sí certezas de procedimiento. El documento leído con ayuda de una abogada voluntaria decía que el contenedor había sido abierto en un espacio controlado, que el interior presentaba residuos químicos y materia degradada no identificable a simple vista, que se extrajeron pequeñas muestras para análisis y que no se hallaron elementos suficientes para una identificación.

Era una frase como un ladrillo, pesaba mucho y construía muros. A partir de entonces, la familia se dividió tareas. Leticia controlaba la comunicación con vecinos y medios locales. Teresa llevaba la relación con la parroquia y las escuelas de los niños. Y Ana seguía de cerca a Ramiro y las búsquedas. Ese reparto no fue heroico ni de película. fue la única manera de no quebrarse por completo.

En casa, los niños aprendieron a vivir con una palabra que antes no existía en su vocabulario, pendiente. Todo estaba pendiente: la comida, la tarea, la vida. La abuela se convirtió en presencia constante sin estar. El rumor saludable también existe y puede salvar pedazos de verdad.

En enero de 2003, un hombre que arreglaba bicicletas en la colonia Aragón dijo que el chino había llegado apurado a cambiar una llanta de una bici vieja. Pagó con monedas y se fue hacia un terreno valdío. Ramiro, con dos uniformados, hizo ronda por los valdíos de la zona. Hallaron fogatas apagadas, restos de comida, un colchón maltratado, nada con nombres.

La sensación de perseguir sombras crecía. Sin embargo, cada correría evitaba que el expediente se cerrara por agotamiento. A veces, en estos casos, lo más importante es eso, no permitir que el tiempo haga su trabajo de borrador. Ana, por su parte, tocó puertas que jamás imaginó tocar, oficinas del registro público de la propiedad para saber por qué demonios ese predio tenía un dueño localizable. directorios de empresas fantasma, archivos polvosos.

Descubrió que la casa había pertenecido a una pequeña transportista que quebró en 1998 y dejó propiedades abandonadas. El representante legal nunca cerró trámites y como tantas veces la ciudad se convirtió en la bodega de nadie. No había misterio internacional ni conspiración. Había negligencia y olvido. La mezcla que abre huecos por donde se cuela todo.

Una tarde gris, de esas en que la capital se queda sin sombra y sin luz, Ana volvió al inmueble ya resellado. Alguien había pintado sobre los grafitis una capa torpe de blanco. Se escuchaban niños jugar en la esquina. La vida otra vez insistía en superponerse a la tragedia. Ana pensó en su madre no como víctima, sino como persona.

La risa cuando encontraba ofertas de jitomate, la manera en que doblaba los trapos de cocina, su costumbre de dejar una moneda junto a la imagen de la Virgen antes de salir a trabajar. Se juró que pase lo que pase, su recuerdo no quedaría reducido a la foto de una bolsa junto a un barril. haría lo posible para que en el expediente convivieran la mujer y el hecho, no solo el hecho.

El paso de los meses después del hallazgo hizo visible una verdad incómoda. El sistema no estaba hecho para responder preguntas de familias pobres con rapidez. Ana, con su carpeta bajo el brazo, empezó a pasar más tiempo en pasillos de oficinas que en su propio trabajo. Perdió ventas, deudas se acumularon. Un tío puso lo que pudo.

La administración del caso cambió otra vez de escritorio. Ramiro siguió como enlace, pero encima de él llegaron nuevas firmas. La sensación de empezar de cero con cada funcionario la agotaba. Aún así, cada vez que alguien intentaba darle el pésame como si todo estuviera decidido, Ana se afirmaba, “Mi madre está desaparecida. No me la den por muerta si ustedes no hicieron su parte.

Una organización civil pequeña que acompañaba a familias de personas ausentes se acercó al caso. No ofrecieron milagros, sino reglas básicas: ordenar la información, insistir por escrito, exigir por oficio lo que verbalmente se niega, registrar cada negativa. Con su ayuda, Ana solicitó la comparación de perfiles genéticos en bases recién creadas.

Se tomó una muestra a ella, a Leticia y a Teresa. Le explicaron que los resultados tardan, que el país entero arrastra rezagos, que a veces la ciencia llega tarde a historias viejas. A pesar de la cruda, ese trámite le devolvió una sensación de estar haciendo algo concreto que podría servir a futuro. No faltaron los engaños.

Un hombre llamó a la casa ofreciendo información clave a cambio de dinero. Dijo saber quién puso el barril y por qué. Ana, ya exclamada por intentos previos, hizo lo correcto. Avisó a la autoridad que tendió una trampa mínima y comprobó que era un extorsionador que repetía historias a varias familias. El asco que dejó esa experiencia fue profundo.

¿Cómo puede una persona sacar provecho del dolor así? Las respuestas éticas no sirven para aliviar, pero la claridad ayuda a seguir. A partir de entonces, ninguna pista se atendió sin filtro. En paralelo, la reportera que publicó la primera nota amplió el enfoque, investigó otros casos de mujeres desaparecidas en la zona centro norte de la ciudad.

A inicios de los 2000, encontró patrones distintos entre sí, algunas resoluciones, otras pocas. entrevistó a Ana de nuevo con más cuidado y publicó una pieza que no buscaba el golpe fácil. Reconstruyó la mañana del 11 la línea tenue que condujo a la casa abandonada, el hallazgo del contenedor, la bolsa café, la cadena.

El texto terminó con una pregunta sin signo. ¿Quién se beneficia de que un predio permanezca abandonado y sin vigilancia a dos cuadras de un santuario que convoca multitudes? No acusó a nadie, pero señaló una responsabilidad compartida. Esa publicación empujó a una reunión distinta en oficina. A la mesa se sentaron, además de Ramiro, dos personas de la alcaldía, una del área de inmuebles y un asesor legal.

Por primera vez se habló de asegurar el lugar de manera que nadie volviera a usarlo como escondite. También por primera vez se ofreció a la familia acceso a una revisión de pertenencias recuperadas en la zona. Ese año, Ana vio bolsos, chalecos, gorras, bufandas, sombreros. Ninguno era el reboso azul de su madre, ninguno su cartera gastada.

La ausencia de esos objetos que a veces esa tarde le confirmó algo que repetía internamente. Todo quedó en esa habitación. Si no lo devolvieron es porque no lo devolvieron. Duro, pero honesto. La reconstrucción administrativa del predio arrojó otro dato. Un oficio de 1999 indicaba que la transportista propietaria había almacenado ahí durante años materiales de limpieza industrial.

No era ilegal, pero sí negligente dejar residuos. Eso explicaba parcialmente los restos químicos dentro del contenedor, aunque no explica por qué estaba encadenado ni por qué la bolsa de María descansaba junto a su base. Las piezas encajaban hasta que chocaban con el borde del misterio, la intervención de alguien en 2001-22 que usó ese espacio para algo más que guardaras y botes.

¿Quién? ¿Por qué? La investigación no avanzó más allá de sombras. Cansada de oír no hay conclusiones, Ana decidió buscar una victoria mínima y muy concreta. Pidió la devolución de la bolsa de su madre, no para entorpecer nada, sino para tenerla consigo. La abogada argumentó que si no hay pruebas por rescatar de ese objeto, la familia tiene derecho a conservarlo.

La respuesta tardó. Semanas largas de sellos y firmas. Cuando por fin la llamaron, la bolsa le llegó en una caja gris, la abrió en la mesa de la cocina. El olor a humedad golpeó como un recuerdo de sótano. La costura rota seguía ahí. En el pequeño cierre interno, el monedero sostenía aún dos monedas pegadas. No había documentos.

La estampita de la Virgen plastificada estaba manchada. Ana la limpió con cuidado y la dejó secarse sobre una servilleta. No lloró de inmediato. Se permitió primero el gesto cotidiano, colgar la bolsa en el clavo donde su madre la colgaba. Ahí, entre el radio y la ventana, la casa recuperó una parte mínima de su ritmo.

La ciudad, ajena y cercana, continuó generando historias nuevas. Pero en ese departamento de Itapalapa el tiempo se partió distinto. La bolsa colgada era una alarma silenciosa, un recordatorio de que no todo se pierde en el aire. Los niños preguntaron si podían tocarla. Ana dijo que sí con manos limpias. les contó cómo su abuela guardaba ahí los recibos, la estampa, un peine pequeño, una libreta con la lista del mercado.

El objeto dejó de ser solo prueba para volver a ser parte de una persona. Ese movimiento, lo supo Ana, era también un acto de resistencia. Con el inicio de 2004, la vida empujó por su cuenta. Los niños crecieron, la renta subió. La vendedora ambulante tuvo que cambiar de ruta. Ana consiguió un trabajo de medio turno en una cocina económica.

Las hermanas de María aceptaron que no todo podía girar alrededor del expediente. Cada una encontró maneras de sostener la memoria sin quedarse congelada. Una guardó las fotos en un álbum con fechas. Otra escribió recuerdos en hojas sueltas. No había homenajes, ni estatuas, ni placas, solo la vida con su torpeza para sanar, haciendo espacio para seguir.

En el terreno formal, el expediente se mantuvo abierto. De vez en cuando, una llamada de oficina pedía confirmar datos. Avisaba de una comparación genética que otra vez resultaba negativa. Cada negativa era a la vez alivio y puñal. Alivio porque no se asociaba a un hallazgo terrible. Puñal porque prolongaba el vacío.

En cada aniversario, Ana volvió a caminar la calzada, a mirar el predio ahora mejor sellado, a repetirse que no debía abandonar y no abandonó. La búsqueda administrativa del dueño del predio se convirtió en un laberinto documentado. En el registro, Ana y la abogada localizaron una escritura vieja de 1986 a nombre de una empresa transportista que operaba rutas cortas en la ciudad.

Los apoderados legales habían cambiado de dirección en los 90 y el último rastro fiscal era un domicilio en Azcapotzalco, una bodega ahora ocupada por otra compañía. Nadie recordaba a los anteriores. En un cuarto de archivo, un empleado con buena voluntad dio una pista no oficial. A veces los dueños dejan casas tiradas para no pagar impuestos.

Si el juzgado no les exige, ahí quedan. Era tan simple y tan doloroso. Un lote abandonado a dos cuadras de un sitio de fe multitudinaria convertido en hueco. A partir de esa ruta se solicitó a la alcaldía actas de inspección. Apareció una de 2000 donde se recomendaba cercar el lugar. Nadie lo hizo.

Otra de 2001 reportaba acceso por ventana trasera con riesgo de accidentes. Tampoco se actuó. Una tercera de 2002 pedía soldar la puerta, lo que por fin se hizo meses después de la desaparición de María. Entre esos papeles, la historia de la ciudad misma. Decisiones tardías, trámites flotando, responsabilidades diluidas. Ana sintió rabia, pero también encontró un camino para evitar que otras familias cayeran en huecos similares.

Empezó a insistir en reuniones vecinales para detectar predios abandonados cerca de escuelas y templos. Nada le devolvería a su madre, pero sí podía empujar a que otro barril no encontrara una habitación propicia. Ramiro, por su parte no soltó la hebra del chino. Un informante le habló de un sujeto con ese apodo detenido por Riña en otro punto de la ciudad meses atrás.

La descripción no coincidía del todo. Aún así, viajó a verificar. no era. Volvió con frustración en el gesto. Las autoridades de entonces no contaban con bases robustas de personas en situación de calle ni de infracciones menores. El apodo chino se repetía como sombra en 100 expedientes. Sin embargo, una línea sí se aclaró.

Varios comerciantes coincidían en que el hombre de la cachucha había dejado de aparecer poco después de que soldaron la puerta del predio. Se fue por miedo. ¿Lo detuvieron por otra cosa? ¿Murió en silencio? Todas las opciones eran posibles en una ciudad que a veces no lleva cuentas de sus anónimos.

Un mediodía de calor, Ana y Leticia acudieron a un juzgado cívico donde descansaban cajas con objetos decomizados en la vía pública durante años. Había de todo, radios, mochilas, termos, carteras rotas. La encargada permitió revisar con calma. Ana no buscaba el reboso. Sabía que no estaba ahí. Sino cualquier rastro de un hombre que hubiera cargado botellitas de agua en una mochilita.

Encontró entre loncheras una con manchas de humedad y dos botellitas adentro. No había nombre, fecha ni lugar. En el margen interior, escrito con plumón, un joya. No era prueba, era casualidad. Aún así, le temblaron las manos. La encargada sugirió que si significaba algo para ella, podía quedársela por baja definitiva. Ana no la tomó.

Entendió que no todo objeto tiene que volverse reliquia. A veces es mejor aceptar que el azar también juega y no fijar la mirada donde no hay certeza. A finales de 2004, el predio fue resguardado con una reja más alta y avisos de propiedad en litigio. La bodega de la esquina cambió de giro y la calle recobró un pulso más cotidiano.

Los residentes de siempre volvieron a hablar de fútbol, de la subida del gas, de las lluvias, la escena del barril. Sin embargo, seguía clavada en las mentes de quienes la vieron. Para la familia de María, esa pieza no era un morvo, era el punto de apoyo para que el estado aceptara que no estaban ante un extravío voluntario. Cada visita a oficina, cada firma, cada insistencia repetía ese foco.

No se fue, le pasó algo aquí. En 2005, la organización civil gestionó que el expediente se integrara a una base que comenzaba a centralizar casos de mujeres desaparecidas en la ciudad. Esa centralización trajo una oportunidad inesperada. Una antropóloga forense leyó el archivo y propuso algo sencillo pero útil.

Entrevistar de nuevo a las primeras voces, esta vez con preguntas específicas sobre olores, sonidos, objetos. Volvieron a la vendedora de velas, al casetero, a la cocinera de quesadillas. Emergieron dos detalles nuevos. Alguien recordó que el muchacho que guiaba a la gente llevaba en la mano un manojo de llaves viejas que hacía sonar para abrir un baño y que su chamarra tenía manchas de pintura azul.

Ese color que después fue talismán para la familia cruzaba líneas. El barril, la pared, la chamarra. Pudo ser casualidad, pero orientó los ojos. Años después, cuando Ana narraba esos recorridos a quien preguntaba, siempre subrayaba que nada ocurrió de película. No hubo persecuciones, ni redadas, ni confesiones.

Hubo tardes de calor, pasillos de oficina, cafés fríos, niños haciendo tarea en sillas de plástico mientras su mamá contestaba oficios. Hubo días de finta, semanas de espera, pequeños hallazgos inútiles, palabras repetidas. Y sin embargo, en medio de esa monotonía desesperante, una certeza crecía como planta terca.

El expediente de María del Carmen López no era un papel más. Era una historia con nombres, calles reales y un objeto concreto colgado en un clavo. Mientras existiera esa mezcla, el olvido no podría declararse vencedor. En 2006, Ana consiguió cambiar de trabajo a un horario que le permitía seguir a citas y cuidar a sus hijos.

La estabilidad mínima le devolvió algo de aire. En casa, la bolsa siguió en su clavo. El reboso no volvió a aparecer. A veces, al lavar ropa, Ana sentía que la tela azul le rozaba las manos como memoria física. Luego se decía a sí misma que era imaginación. No buscaba señales, buscaba respuesta. En la esquina del predio, un árbol creció en la grieta de la banqueta, como si la ciudad insistiera en echar raíces incluso en las fisuras.

Los niños de Ana entraron a primaria, luego a secundaria. La casa se llenó de libretas y uniformes remendados. A cada grado nuevo, la maestra pedía fotos de familia para trabajos de mi historia. Ellos pegaban la imagen de la abuela con el reboso azul, sin fechas ni despedidas, solo con su nombre, María del Carmen López. Esa normalización de la ausencia no fue fácil.

Hubo noches en que el mayor, ya adolescente, rompió en llanto por no recordar la voz completa de su abuela. La menor, en cambio, memorizó cada detalle que le contaban y lo repetía como oración. Ana, en medio de esas dos formas de duelo, mantuvo el paso. En 2008, una voluntaria nueva en la organización civil, una chica estudiante de derecho, revisó el expediente y detectó que nunca se había solicitado formalmente la búsqueda de videos de comercios particulares en los días posteriores a la desaparición. Era tarde, sí, pero quería agotar todo.

Caminaron por negocios antiguos que conservaban cintas de seguridad como curiosidad. Un abarrotero mostró una caja con cassettes. Ninguno correspondía a diciembre de 2001. Otro comerciante, orgulloso, dijo que su sistema era nuevo y que antes no grababa. Esa carrera contra el tiempo estaba perdida.

Aún así, la insistencia de la estudiante le devolvió a Ana ese motor de cuando alguien joven toma un caso como propio. En 2010 se escuchó hablar más en medios de bases de datos, de perfiles genéticos, de nuevas fiscalías. El expediente de María se actualizó con fotografías digitales de la bolsa, de la habitación, de las paredes descascaradas.

Ana con buena memoria notó algo. En una marca del piso había una figura de herradura invertida que no había visto en las primeras fotos. Preguntó si la imagen era nueva. Un perito viejo respondió que el contraste de las cámaras nuevas resaltaba marcas viejas. Era una observación técnica, pero le recordó algo sencillo.

La tecnología no inventa, revela. Se repitieron análisis de residuos del contenedor con equipos más modernos. El dictamen volvió a ser parco. Presencia de sustancias corrosivas, material degradado imposible de atribuir. Julio César, el investigador que llevó el caso al principio, reapareció en la sala de espera un día de 2011.

Saludó con un apretón de manos sincero y dijo que se había enterado del hallazgo del año anterior por colegas. Me quedé pensando en el franelero que señaló el portón. Recordó. No traía respuestas, pero sí una disposición valiosa. Confirmó que desde el inicio el expediente había sido tratado como desaparición y que la familia fue insistente desde el día 1.

Esa ratificación, sin números ni sellos, tuvo peso emocional. A veces en oficinas la memoria institucional se borra. Que alguien la sostuviera evitaba que el caso cayera en el saco de historias no asumidas. El 2014 trajo una noticia pequeña pero significativa.

La alcaldía, presionada por vecinos y por la organización civil, destinó el predio a un programa social y antes realizó una limpieza profunda con supervisión. No se encontró nada nuevo. La habitación del barril fue raspada, pintada, sellada. Ana quiso estar en la periferia ese día, no para mirar morbo, sino para despedirse del lugar como escena inalterable.

Le molestaba y a la vez le aliviaba que la pintura verde agua desapareciera bajo una capa nueva. Entendió que las ciudades también se defienden con brochazos. Guardó una astilla de la pared vieja que cayó sin querer a la calle. No como fetiche, sino como pieza de un rompecabezas que quizá nunca armaría. En paralelo, la familia reorganizó su vida.

Leticia enfermó del estómago y requirió atención. Teresa cambió de domicilio a Chalco por cercanía con su trabajo. Ana empezó a juntar para mejorar la casa. La bolsa siguió en el clavo, más rígida con el tiempo, menos olorosa. En 2016, la organización invitó a Ana a compartir su experiencia con otras madres y hijas en un taller. Relató sin adornos. La secuencia.

Salida a la basílica. Llamada de las 10. Fila de velas. Desaparición. Hallazgo del contenedor. Devolución de la bolsa. El grupo escuchó en silencio. Nadie ofreció soluciones mágicas. ofrecieron, en cambio, teléfonos, acompañamiento, un si te atoras con un papel, yo te ayudo.

Esa red, hecha de voces y no de instituciones, sostuvo más que cualquier comunicado. El expediente, a pesar de la edad, no fue desechado. En 2018, nuevas directrices ordenaron revisiones a casos antiguos. Un analista revisó las pocas piezas físicas conservadas. El contenedor, por su tamaño y condiciones, ya no estaba en la bodega principal.

Quedaba registro fotográfico y un informe detallado del vaciado inicial. Ana sintió el mismo vacío de cuando te dicen, “Se extravió un documento.” Aunque no sea exactamente eso, las autoridades confirmaron que lo importante eran las muestras ya analizadas, que el cascarón metálico sin rastros no aportaría.

Era lógico y frustrante a la vez. Ella eligió concentrarse en lo que sí resistía: la bolsa y su costura, la estampa plastificada, la ventana trasera del predio, los testimonios coincidentes. En 2020, la pandemia estiró la cuerda de todos. Oficinas cerradas, citas por teléfono, trámites detenidos. Ana enfermó leve, se recuperó.

La escuela de los hijos se hizo en casa. La bolsa en el clavo fue telón de fondo de videollamadas improvisadas. A veces las cámaras mostraban su sombra y algún interlocutor preguntaba qué era. Ana contestaba con un es de mi mamá que no buscaba lástima, solo respeto. En 2021, cuando poco a poco la vida pública regresó, una nueva funcionaria de Impulso Joven tomó la carpeta y pidió actualizar contactos.

prometió revisar de nuevo las entrevistas de 2002. Volver al punto de partida no suele ser mal síntoma cuando se hace con ojos nuevos. Hacia 2023, las comparaciones genéticas seguían sin resultados vinculantes. La funcionaria explicó con honestidad que eso era paradójicamente buena y mala noticia.

Buena porque no se hallaba correspondencia con hallazgos recuperados. Mala porque seguían sin saber. Ana, con los años encima aceptó esa ambivalencia como estado natural. La última cita de 2024 resumió 20 años en un párrafo. Se mantiene abierta, líneas agotadas, sin cierre. Nadie se atrevió a usar palabras definitivas. La familia, por su lado, ya había aprendido que en países como el nuestro, la verdad institucional suele llegar tarde o no llegar. No renunciaron.

decidieron seguir mirando al frente con la bolsa colgada y el predio. Ahora con otro uso a dos calles de la calzada donde millones siguen pidiendo milagros. Para Ana, la memoria de su madre no necesitó placas, muros ni ceremonias. Habitar la ciudad fue su modo de recordarla. Volver a la basílica sin huir del eco.

Caminar por Itapalapa con la frente en alto. Negociar el precio de las verduras como a María le gustaba, preparar calabacitas con elote en días de lluvia. El dolor no desapareció, se transformó en disciplina. Cada diciembre, sin avisar a nadie, llegaba a la calzada con una sola vela pequeña, la encendía en silencio y se retiraba.

No quería convertir el gesto en espectáculo. Si alguien le preguntaba, decía, “Es para mi mamá.” En esas visitas solitarias observó gestos que, de tan simples revelan una ciudad. Una pareja de guerrero ofreciendo café a quienes venían a pie. Un danzante que estiraba los pies lastimados tras horas de zapateo. Una niña que cargaba una foto plastificada de su padre enfermo.

También se topó con mujeres que, sin conocerse se reconocían por la misma mirada que combina pena y fortaleza. En ocasiones alguna le contaba su propia historia de desaparecido. Entonces, Ana abría su libreta y anotaba nombres de colonias, teléfonos, rutas de ayuda. El caso de María se convirtió en puerta para acompañar otros sin imponerlos, sin volverlos vitrina. Los hijos crecieron con esa ética.

El mayor, ya trabajando, aprendió a no responder con violencia cuando alguien insinuaba que seguro la señora se fue por su voluntad. La menor estudiante elaboró un trabajo escolar serio sobre predios abandonados y riesgos para mujeres en zonas de alta concentración de personas. Lo presentó en clases sin victimismos.

habló de rutas mal iluminadas, de baños clandestinos, de favores que se cobran caro, de la necesidad de que autoridades y vecinos presten atención a puertas abiertas y ventanas sueltas. La maestra conmovida pidió permiso para compartir el trabajo con el comité de seguridad escolar. Así, de manera humilde, la historia de María salió del expediente para ingresar a una conversación útil.

En 2022, la organización civil invitó a Ana a un programa de radio comunitaria. Le preguntaron cómo sostener búsquedas tan largas. Respondió sin recetas. No sola, con familia, con vecinos, con quien te crea y con papeles, aunque parezcan fríos. Si no escribes, la historia se te deshace.

Habló también de no idealizar. Mi mamá era alegre y también renegona. trabajaba duro y a veces se reía de ella misma. No quiero que la recuerden como un símbolo vacío, sino como una mujer de barrio que amaba a sus nietos. Esa insistencia en la humanidad desactivó la tentación del estereotipo. La radio cerró con un consejo práctico. No entrar a lugares ofrecidos por desconocidos.

Buscar baños públicos o espacios señalados. exigir a la autoridad que identifique predios en abandono. Entrre tanto, un día de verano, Ana recibió una llamada de la nueva funcionaria. Habían revisado un lote de expedientes antiguos y había una foto polaroid sin clasificar tomada en diciembre de 2001 en el perímetro de la basílica en la que se alcanzaba a ver a una mujer con reboso azul.

No podían asegurar que fuera María. La imagen estaba lejos y borrosa. Citó a Ana para verla. Frente a la polaroid, la hija sostuvo la respiración. Podía ser, podía no ser. En el borde inferior, una anotación decía 1201, fila velas 10.2 con el último dígito perdido. No era evidencia, era una punzada. sirvió para confirmar algo íntimo.

A esa hora, en ese punto del mundo, su madre existía frente a una cámara anónima. Ana agradeció el hallazgo sin convertirlo en bandera. Los años arrastraron polvo, pero no cubrieron el núcleo. La bolsa siguió colgando. A veces algún visitante preguntaba por ella, como se pregunta por un cuadro. Ana la bajaba, la abría, mostraba el monedero con las dos monedas pegadas, la estampa ya seca. y sin olor.

Les pedía que la tocaran con respeto, que la imaginaran en el hombro de una mujer caminando entre puestos. Ese objeto no daba respuestas, pero sostenía preguntas importantes. ¿Cómo se protege a quien confía? ¿Qué responsabilidad tenemos todos sobre los huecos urbanos? ¿Por qué un trámite se duerme justo cuando debería correr? Las respuestas no llegaron completas, pero las preguntas sirvieron para incomodar indiferencias.

En la intimidad, Ana aprendió a vivir con dos versiones del final. Una, silenciosa, que acepta que lo hallado en la casa encadenada es la sombra del destino de su madre. Otra obstinada que deja una rendija al misterio plausible, la posibilidad de que se hubiera ido por miedo, por accidente, por un giro incomprensible.

No alimentó fantasías, solo admitió que el dolor necesita a ratos respirar sin certezas absolutas. Lo que nunca permitió fue el discurso de culpabilizar a María. Si alguien insinuaba imprudencia, respondía con firmeza, “Mi mamá no hizo nada mal. Caminó como tantas y confió como tantas. El mal no está en confiar, sino en aprovecharse de eso.

A finales de 2024, Ana se sentó con sus tías a repasar los papeles. Limpiaron la carpeta, quitaron hojas repetidas, añadieron un índice hecho a mano. En la mesa, junto al café, el expediente parecía un libro sin final impreso. Decidieron guardar una copia en casa de Leticia por si acaso.

Antes de cerrar, Ana escribió una última nota en su libreta. Aún sin verdad completa, hay cosas que sí sabemos. Uno, María llegó a la basílica. Dos, habló a las 10. Tres, fue vista en la fila. Cuatro, un año después apareció su bolsa junto a un contenedor encadenado en un predio a dos cuadras. Cinco. El contenedor tenía residuos corrosivos. Seis. Nadie fue señalado con nombre y apellido con pruebas. Siete.

La ciudad permitió que existiera ese hueco. Con esto seguimos. No era un epitafio. Era un mapa para no perderse. No hubo ceremonia, ni placa, ni palabras grandes. Ana decidió cerrar este ciclo escribiendo una carta para sí misma y para sus hijos. Les contó quién fue su madre en los gestos mínimos. La mujer que remendaba calcetines con paciencia.

la que sabía los nombres de los perros de la cuadra, la que cada 11 de diciembre tomaba el camino hacia la villa con una fe sencilla y una bolsa café ya gastada. Les explicó también lo que aprendieron, que en esta ciudad hay que voltear a ver las puertas oxidadas, exigir que se cierren o se limpien, que las autoridades deben timbrar y no dejar para mañana, que la comunidad importa porque fueron vecinos quienes sostuvieron con sopa, con carteles, con guardias nocturnas la parte de la vida que el expediente no ve. El predio de la calzada ya no es aquel cuarto de pintura descascarada.

Ahora hay escritorios y madres con niños haciendo fila por un trámite. Quien pasa no imagina y no tiene por qué hacerlo, que en ese piso hubo una cadena ceñida a un contenedor y al lado una bolsa de cuero. La ciudad cicatriza con usos nuevos para Ana. Sin embargo, ese sitio siempre guardará el peso de dos certezas.

Ahí se cruzó la ruta de su madre con la de alguien que la sacó del cuadro y ahí la burocracia tardó tanto que la verdad se hizo irrecuperable. No lo dice con odio, lo dice con la serenidad de quien ya no puede desgastarse por lo que no depende de ella. Es plausible que María haya sido víctima de un delito oportunista en un contexto de multitud y predios abiertos. Sí.

Es plausible que alguien se aprovechara de su mareo, de su devoción, de su soledad ese día. También es plausible que el contenedor usado antes para químicos haya sido parte de una escena de ocultamiento que los peritajes no pudieron reconstruir por completo. La familia lo cree, la autoridad no lo confirma, pero tampoco lo niega.

En esa franja ambigua viven miles de historias en México. Lo que distingue a esta, para quienes la conocieron, es un objeto humilde que se negó a desaparecer. La bolsa café con una costura rota. Con el paso del tiempo, Ana entendió que cerrar no es olvidar. Cerrar es dejar de correr detrás de sombras y caminar con lo que sí se tiene. La libreta se guardó en un cajón lista para abrirse si surge algo.

Los hijos prometieron seguir atentos. Leticia y Teresa aún sueñan con la sonrisa de su hermana en la cocina. En diciembre, cuando suenan las mañanitas en la basílica, la familia no se acerca a cámara alguna. Si van, van como siempre, con pasos normales, con una vela pequeña y sin publicar nada.

Lo extraordinario para ellos es poder seguir comprando pan en la misma panadería y saludar por su nombre al señor que barre la esquina. La historia de María del Carmen López no ofrece giros espectaculares ni resoluciones de película. ofrece en cambio, algo más difícil. Un espejo. Nos muestra una ciudad que convoca a millones y al mismo tiempo puede volverse un laberinto.

Un estado que escribe oficios, pero llega tarde al cuarto donde se decide la vida. Un vecindario que se organiza sin reflectores y una familia que sostuvo el hilo con decencia durante años. Si alguien pregunta cuál es el final, Ana responde sin solemnidad. El final es que seguimos y que la bolsa está en su lugar. No hay más, no hay menos. Hay verdad suficiente para vivir con respeto y prudencia.

News

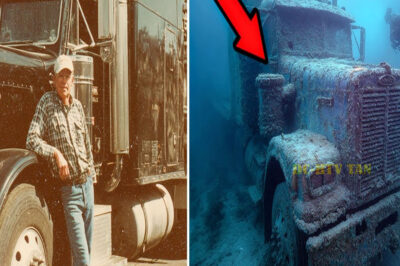

Conductor de camión desapareció en 1990 — 20 años después buzos hallaron su CAMIÓN…

Conductor de camión desapareció en 1990 — 20 años después buzos hallaron su CAMIÓN… El 25 de octubre, un equipo…

“¿SI TOCO BIEN, ME DAS COMIDA?” — dijo el ANCIANO con su guitarra… y los JURADOS RIERON sin PIEDAD…

“¿SI TOCO BIEN, ME DAS COMIDA?” — dijo el ANCIANO con su guitarra… y los JURADOS RIERON sin PIEDAD… ¿Quién…

“¡TU MADRE ESTÁ VIVA, LA VI EN EL BASURERO!” EL NIÑO POBRE GRITÓ AL MILLONARIO…

“¡TU MADRE ESTÁ VIVA, LA VI EN EL BASURERO!” EL NIÑO POBRE GRITÓ AL MILLONARIO… El millonario lo tenía todo,…

“SUJETA A MI BEBÉ, QUE VOY A CANTAR”, dijo la mendiga. Cuando soltó la voz, ¡todos LLORARON!…

“SUJETA A MI BEBÉ, QUE VOY A CANTAR”, dijo la mendiga. Cuando soltó la voz, ¡todos LLORARON!… Mujer sin hogar…

Joven canadiense de 21 años halló una foto — lo que vio destrozó a su familia…

Joven canadiense de 21 años halló una foto — lo que vio destrozó a su familia… Lucas Bergerón subió las…

Caballo DETIENE el VELORIO, ROMPE el ATAÚD de su dueño entonces hallan 1 NOTA EXTRAÑA en el CUERPO…

Caballo DETIENE el VELORIO, ROMPE el ATAÚD de su dueño entonces hallan 1 NOTA EXTRAÑA en el CUERPO… Un caballo…

End of content

No more pages to load