¿Te has detenido a pensar que una simple fotografía antigua podría esconder un secreto capaz de cambiar todo lo que creía sobre una familia? En 1904, en San Luis Potosí, tres niños posaron frente a una casa colonial, dos herederos sonrientes y entre ellos una pequeña criada descalsa que no tenía a nadie esperándola.

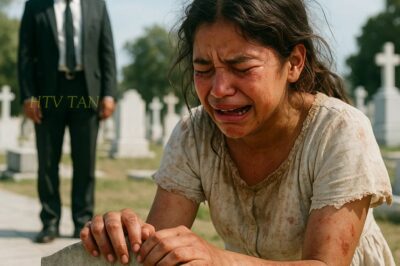

Lo que parecía un retrato inocente se convirtió meses después, en el inicio de una tragedia silenciada. Y décadas más tarde, cuando esa imagen fue descubierta junto a un muñeco de trapo, la verdad que salió a la luz estremeció a todos. Hoy te voy a contar esta historia ficticia, dramatizada, inspirada en hechos reales de la época, para que descubras como una niña invisible terminó dejando una huella eterna.

Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a seguir trayéndote historias dramatizadas, inspiradas en hechos reales que conmueven, enseñan y nos recuerdan que la memoria puede cambiar el presente. Hay fotografías que mienten, esta es una de ellas.

Si miras la imagen tomada en San Luis Potosí en 1904, verás tres niños posando frente a una casa colonial, dos niños con trajes de lino fino, zapatos lustrados, sonrisas perfectas y entre ellos una niña descalza con un vestido de algodón gastado, las manos cruzadas sobre el vientre sin sonreír.

Lo que no sabes es que en exactamente tres meses esa niña estaría muerta. y su nombre sería borrado de todos los registros como si nunca hubiera existido. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué el niño de la izquierda guardó un secreto durante 58 años que cambiaría todo lo que creías saber sobre esta foto. Esta es la historia de Catalina Juárez, 10 años, huérfana, invisible, una historia que nadie contó hasta que fue demasiado tarde para pedir perdón.

La fotografía fue encontrada en 1987, cuando demolían la vieja cazona de los Montemayor en el centro histórico de San Luis Potosí. Estaba dentro de una caja de madera envuelta en papel de seda amarillento junto a algo que haría llorar a quien la encontró. un pequeño muñeco de trapo, tan viejo que casi se deshacía al tocarlo.

El diario de Esteban Montemayor, encontrado junto a estos objetos, revelaría una verdad que la familia había ocultado durante generaciones. Pero observa bien el rostro de Catalina en la foto. No es tristeza lo que ves en sus ojos, es algo mucho peor. la resignación de quien ya sabe que no pertenece a ningún lugar. Y lo más terrible es que tenía razón. Era el 15 de marzo de 1904, día de San José, cuando el fotógrafo alemán Heinrich Simerman llegó a la casa de los Montemayor.

La familia había decidido conmemorarse a sí misma, como hacían todas las familias prósperas de la época. Don Rafael Montemayor, dueño de la fábrica textil San Rafael, quería un retrato que mostrara su éxito. Sus dos hijos varones, herederos de su imperio de telares y algodón.

Pero había un problema que la señora Montemayor no había previsto. La niña Catalina llevaba 4 años en esa casa desde que el padre José María Hernández la trajo una tarde lluviosa de octubre. Sus padres Jacinto y María Juárez, jornaleros en la hacienda de Gogorrón, habían muerto durante el brote de fiebre tifoidea que mató a 47 personas ese año.

Según consta en los registros parroquiales de la Iglesia del Carmen. niña tenía 6 años, no sabía leer, no tenía apellido importante, no tenía nada, excepto las ropas que llevaba puestas y los recuerdos de las canciones que su madre le cantaba mientras recogían chiles en el campo. “La niña necesita un hogar cristiano”, había dicho el padre Hernández.

Y la señora Montemayor, consciente de su reputación en la sociedad potosina, la aceptó, pero no como hija, como criada de dentro. Ese eufemismo cruel para los niños que servían a cambio de techo y comida. El censo de 1900 indicaba que tres de cada 10 casas de clase media en San Luis Potosí tenían al menos uno de estos niños invisibles. Cuando el fotógrafo llegó ese día de marzo, sugirió algo inesperado.

Los tres niños juntos quedarían bien en el retrato. La señora Montemayor dudó. Catalina no era familia, pero sus hijos, Esteban de 9 años y Tomás de 11 insistieron. Ella siempre está con nosotros, mamá”, dijo Esteban. Y ahí está el primer indicio de lo que vendría después, el cariño inocente de un niño que aún no entendía las fronteras invisibles que los adultos construían. Así que Catalina fue colocada entre los dos hermanos.

El fotógrafo pidió que sonrieran. Esteban y Tomás lo hicieron. Catalina no pudo. ¿Sabía algo que los niños Montemayor no sabían? que después de la foto, mientras ellos irían a merendar chocolate caliente y pan dulce, ella volvería a la cocina a lavar los platos, que mientras ellos dormirían en camas con sábanas de algodón egipcio, ella se acurrucaría en un petate en el cuartito junto al depósito de carbón, donde cuando llovía el agua se filtraba y tenía que dormir sentada para no mojarse. Pero lo que Catalina no sabía ese día de marzo era que le quedaban menos de 100

días de vida y que el niño parado a su izquierda, Esteban, llevaría el peso de su muerte durante toda su existencia. Los archivos de la fábrica textil Montemayor, antes de que cerrara en 1923 mencionan a una dependiente doméstica menor en los registros de gastos de la casa, no por su nombre, solo como un gasto más.

Alimentación y vestimenta para menor de servicio, 3 pesos mensuales. Y aquí viene la primera revelación que te partirá el corazón. En el momento exacto en que se tomó la foto, Catalina llevaba tres días sin comer una comida completa porque había roto accidentalmente un plato de porcelana china y la señora Montemayor la estaba castigando.

Doña Carmen, la cocinera de 60 años que servía a la familia desde antes de que nacieran los niños había estado escondiendo pedazos de pan dulce para dárselos cuando nadie miraba. Este detalle aparece en el testimonio oral que los descendientes de doña Carmen grabaron en 1978 para un proyecto de historia oral de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero había algo más en esa foto que solo se descubriría décadas después cuando la tecnología permitió ampliarla.

En la mano izquierda de Catalina, casi imperceptible, se puede ver algo asomando de su puño cerrado. Es un pequeño trozo de tela, un pedazo del vestido de su madre muerta, lo único que le quedaba de ella. lo llevaba siempre consigo, especialmente en los momentos importantes, como si su madre pudiera protegerla desde algún lugar lejano. Y si crees que esto es triste, espera a descubrir lo que pasó la noche anterior a la foto.

Cuando Catalina escuchó a la señora Montemayor decir algo que la marcaría para siempre. La noche antes de la fotografía, Catalina estaba fregando el piso del comedor cuando escuchó voces en la sala. La señora Montemayor hablaba con su hermana, doña Isabel, quien había venido de la Ciudad de México.

“Es una obra de caridad cristiana tenerla aquí”, decía la señora Montemayor. “pero a veces me pregunto si no sería mejor enviarla a trabajar a otra casa. Los niños se encariñan demasiado con ella.” Catalina sintió que el mundo se derrumbaba. El único hogar que conocía, por cruel que fuera, podría desaparecer en cualquier momento. San Luis Potosí en 1904 era una ciudad de contrastes brutales.

Mientras los dueños de las minas de plata y las fábricas textiles construían mansiones con mármol italiano, miles de niños como Catalina sobrevivían en los márgenes. Las cartas del padre José María Hernández, conservadas en el archivo diocesano, describen una realidad desoladora. Cada semana llegan a la parroquia tres o cuatro niños huérfanos. No tenemos donde colocarlos.

Las familias pudientes los toman como sirvientes. Es la única opción. Catalina había aprendido rápido las reglas no escritas de su existencia. Despertara a las 4:30 de la madrugada antes que el gallo cantara. Encender el fogón sin hacer ruido, calentar agua para el baño de los señores, barrer el patio trasero donde las gallinas dormían y, sobre todo, ser invisible.

Cuando llegaban visitas debía desaparecer como un fantasma. Cuando la familia comía, debía esperar de pie junto a la puerta por si necesitaban algo. Sus manos a los 10 años ya mostraban las marcas del trabajo. Grietas profundas por el jabón de sosa cáustica, quemaduras del fogón, callos de tanto restregar. Pero había momentos de luz en esa oscuridad.

Esteban, el hijo menor de los Montemor, tenía un corazón diferente. Cuando sus padres no miraban, compartía sus dulces con Catalina. Le había enseñado a escribir su nombre en secreto, usando un palito en la tierra del patio trasero. “Mira, Kata,” le decía. La C es como una luna, la A como una casita.

Catalina guardaba esos momentos como tesoros, especialmente cuando por las noches acurrucada en su petate, el frío le calaba los huesos y el hambre le revolvía el estómago. Tomás, el hermano mayor, era más distante, pero no cruel. A veces le traía libros viejos con dibujos para que los mirara.

No sabía leer las palabras, pero inventaba historias mirando las ilustraciones. Había uno en particular que le gustaba. mostraba una niña con un vestido azul en un jardín lleno de flores. Catalina soñaba que algún día ella también tendría un vestido así y un jardín donde jugar sin tener que pedir permiso. Doña Carmen, la cocinera, era su único refugio verdadero.

Esta mujer de origen otomí, que había visto crecer y morir a tres generaciones de Montemayor, trataba a Catalina con una ternura que la niña no encontraba en ningún otro lugar. Ven acá a mi niña”, le decía cuando la señora salía de compras y le daba un poco de piloncillo o un trozo de pan dulce recién horneado. Le contaba historias de su pueblo, de cuando era joven y bailaba en las fiestas de San Miguel.

Le enseñaba canciones antiguas en otomí que Catalina no entendía, pero que la consolaban. La vida de Catalina estaba marcada por rituales de supervivencia. Los domingos eran los peores. La familia iba a misa de 11, la misa de las familias importantes con sus mejores galas. Catalina se quedaba limpiando, preparando la comida dominical.

podía escuchar las campanas de la Iglesia del Carmen, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Su madre la había llevado a misa cuando era muy pequeña. Recordaba el olor del incienso, la luz de colores atravesando los vitrales, la sensación de pertenecer a algo más grande, pero también había crueldades cotidianas que la marcaban. Cuando derramó leche sobre el mantel bordado, la señora Montemayor la golpeó con una cuchara de madera hasta que le sangró la espalda.

Cuando se quedó dormida y no tuvo listo el desayuno a tiempo, la castigaron sin comer por dos días. Cuando los niños recibían regalos en Navidad o en el día de Reyes, a ella le daban ropa usada de Tomás, siempre demasiado grande, que tenía que ajustar con alfileres. El registro de compras de la farmacia alemana en la calle de Zaragoza muestra algo revelador. En diciembre de 1904, la familia Montemayor compró dos dosis de vacuna contra el sarampión para menores.

Solo dos los nombres en el registro, Esteban y Tomás Montemayor. No hay mención de Catalina. Y es que para el mundo oficial Catalina no existía. No estaba en ningún censo. No tenía acta de nacimiento en San Luis Potosí. No aparecía en los registros escolares porque nunca fue a la escuela. Era un fantasma con cuerpo, una sombra que limpiaba, cocinaba y servía.

El único documento que probaría su existencia sería, irónicamente esa fotografía donde aparece como una intrusa en la felicidad ajena. Una tarde de febrero, un mes antes de la foto, algo extraordinario sucedió. Don Sebastián Urquisa, el jardinero viejo que cuidaba las rosas y los naranjos del patio, le contó a Catalina sobre su hija.

Se llamaba como tú, le dijo con los ojos húmedos. murió de sarampión hace 5 años. Tenía tu misma edad. Le regaló algo que Catalina atesoraría, una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Era de ella le dijo. Quiero que tú la tengas. Catalina la escondió bajo su petate como su mayor tesoro. Pero el verdadero tesoro de Catalina era algo que había hecho ella misma.

Con retazos de tela que encontraba en el cuarto de costura, había construido un pequeño muñeco. No tenía rostro definido, solo dos botones por ojos y un hilo rojo por boca. Pero para ella representaba algo poderoso. Era su hija imaginaria, alguien a quien cuidar, alguien que la necesitara. Por las noches le cantaba las mismas canciones que su madre le había cantado.

Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Su voz apenas un susurro para no despertar a nadie. Y entonces llegó marzo de 1905. Los primeros casos de sarampión aparecieron en el barrio de Santiago. Las autoridades sanitarias, cuyos reportes están archivados en el archivo histórico del Estado, registraron una epidemia menor controlable.

Pero para los pobres, para los invisibles como Catalina, no había nada controlable en ver morir a los niños del vecindario uno tras otro. La ironía más cruel estaba por venir. Mientras los niños ricos recibían vacunas traídas de Estados Unidos, los niños pobres rezaban, mientras unos tenían médicos particulares, otros tenían curanderas con hierbas.

Y Catalina, que no era ni rica ni pobre, sino simplemente inexistente, no tendría ni una cosa ni la otra. Pero antes de que el sarampión llegara a la casa de los Montemayor, sucedería algo que cambiaría la vida de Esteban para siempre. Tres días después de la fotografía, Esteban encontró a Catalina llorando en el cuarto de carbón.

Era la primera vez que la veía llorar de verdad, no esas lágrimas silenciosas que se tragaba mientras trabajaba. Mi mamá cantaba esa canción”, le dijo ella, señalando hacia la calle donde un organillero tocaba, la golondrina. Esteban, con sus 9 años y su inocencia intacta, hizo algo que su madre jamás habría aprobado. “La abrazó. “Yo seré tu familia, Cata”, le prometió. No sabía que en menos de tres meses estaría rogando a Dios que lo perdonara por no poder cumplir esa promesa.

El sarampión llegó a la casa Montemayor el 2 de abril de 1905, un domingo de Ramos. Pero no entró por la puerta principal. Entró por la puerta de servicio con María Soledad, la lavandera, que venía dos veces por semana. Su hijo había muerto tres días antes, pero ella no podía darse el lujo de guardar luto. Necesitaba los centavos para enterrarlo.

Los síntomas en Catalina empezaron 5co días después. Primero fue una tos seca que trataba de ocultar tapándose la boca con el delantal, luego la fiebre que la hacía temblar mientras lavaba los trastes. Para cuando aparecieron las manchas rojas detrás de las orejas, ya era demasiado tarde. La señora Montemayor actuó rápido, pero no por compasión. El Dr.

Friedrich Kesler, médico alemán que atendía a las mejores familias de San Luis Potosí, fue llamado de inmediato. Examinó a los niños Montemayor. Están vacunados, no hay peligro, declaró según consta en su libro de visitas conservado en el Museo de Historia de la Medicina.

Cuando la señora Montemayor mencionó a la niña de servicio, el doctor fue claro, no atiendo criados, señora. Mi reputación está construida sobre mi selecta clientela.” Le recomendó aislarla y esperar. Catalina fue confinada a su cuartito junto al depósito de carbón, una sentencia de muerte disfrazada de cuarentena. Doña Carmen era la única que se atrevía a entrar desafiando las órdenes.

Le llevaba agua con sal, con presas frías, té de gordolobo. Pero el sarampión en 1905 era despiadado con los desnutridos, con los que tenían las defensas bajas por años de trabajo y mala alimentación. El testimonio de los descendientes de doña Carmen describe esas noches. La niña deliraba, llamaba a su mamá muerta.

Cantaba pedazos de canciones, hablaba con alguien invisible. Esteban no podía soportarlo. Cada noche, cuando todos dormían, se escapaba de su cuarto y se paraba junto a la puerta del cuartito de Catalina. Podía escuchar su respiración agitada, sus quejidos, sus delirios. Una noche la oyó cantar con voz quebrada la canción que él le había escuchado tararear mientras barría.

Pajarillo barranqueño, dime, ¿por qué lloras tanto? Era una canción que su madre le cantaba, la única herencia que tenía. El 18 de abril, Tomás, el hermano mayor, tuvo un gesto inesperado. Desafiando a su madre, entró al cuarto de Catalina con un vaso de agua fresca y su libro favorito de cuentos. La encontró ardiendo en fiebre, con los labios agrietados, sosteniendo contra su pecho el muñequito de trapo. Cata.

le dijo, “Te voy a leer el cuento de la princesa.” Ella abrió los ojos irreconocibles por la hinchazón y sonrió débilmente. “Los príncipes no leen a las criadas”, susurró. “Tú no eres una criada”, respondió Tomás. “Eres mi amiga.” Fue la primera y última vez que lo dijo en voz alta. La noche del 20 de abril fue decisiva.

La fiebre de Catalina había subido tanto que deliraba constantemente. Llamaba a su madre, pedía agua, cantaba fragmentos de canciones. Doña Carmen, exhausta después de tres noches sin dormir cuidándola, se había quedado dormida en la cocina. Fue entonces cuando Esteban tomó la decisión que lo marcaría para siempre. robó la llave del cuartito del delantal de doña Carmen.

Entró en silencio con una vela en la mano. Lo que vio lo perseguiría en pesadillas durante décadas. Catalina, consumida por la fiebre, irreconocible, sosteniendo su muñeco de trapo como si fuera un salvavidas. Sus manos, esas manos que tanto habían trabajado, estaban cubiertas de manchas rojas. Su respiración era un silvido agonizante.

Esteban no lo pensó. Se quitó su manta de lana de Escocia, la que su abuela le había regalado en Navidad, y cubrió a Catalina. Tomó su mano ardiente y empezó a cantar la única canción que le había escuchado a ella. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido.

Catalina abrió los ojos. Por un momento pareció reconocerlo. Esteban susurró, cuida mi muñeca cuando me vaya. Él apretó su mano. No te vas a ir a ningún lado. Mintió como solo los niños saben mentir, con esperanza desesperada. Entonces, Catalina dijo algo que Esteban escribiría en su diario 50 años después. Dile a tu mamá que la perdono.

No es su culpa. Es solo que algunas personas nacemos para ser invisibles. Cerró los ojos y su respiración se hizo más superficial. Esteban le cantó hasta que su madre lo descubrió y lo sacó arrastras del cuarto, gritando sobre contagios y desobediencia. La madrugada del 21 de abril de 1905, mientras la ciudad de San Luis Potosí dormía, Catalina Juárez murió sola, sosteniendo su muñeco de trapo con la manta de Esteban sobre su cuerpo.

Doña Carmen la encontró al amanecer. En su testimonio grabado, su nieta recuerda las palabras exactas. Parecía que por fin descansaba. Por primera vez que llegó a esa casa, su cara no mostraba miedo. No hubo funeral, no hubo misa. El libro de defunciones de la parroquia del Carmen tiene una anotación al margen, casi ilegible. Niña de los Montemayor, 21 abril.

ni siquiera su nombre completo. Fue enterrada en una fosa común en el panteón del Sausito, donde enterraban a los pobres y a los sin nombre. La señora Montemayor ordenó quemar todas sus pertenencias. El cuartito fue desinfectado con cal y cerrado por un mes. Pero Esteban guardó dos cosas en secreto, el muñeco de trapo de Catalina y un pedacito de tela que ella siempre llevaba en el puño, el trozo del vestido de su madre.

los escondió en una caja de madera en el fondo de su armario y cada noche, durante años rezaba pidiendo perdón por no haber podido salvarla, por haber nacido del lado equivocado de la historia. La casa Montemayor volvió a la normalidad con una rapidez que espantaba. Una nueva criada fue contratada, una mujer mayor, sin hijos, que pudieran encariñarse con los niños.

La fotografía fue colgada en la sala principal en un marco dorado. Las visitas elogiaban la hermosa familia. Nadie preguntaba por la niña descalsa del centro. Pero algo había cambiado en Esteban y Tomás. Nunca volvieron a ser los mismos niños despreocupados. Tomás se volvió silencioso, estudioso, como si el conocimiento pudiera explicar la injusticia que había presenciado.

Se iría a estudiar medicina a la Ciudad de México, especializándose en enfermedades infecciosas infantiles. Esteban, por su parte, desarrolló una obsesión con la justicia social que su padre nunca entendió. A los 15 años escandalizó a su familia al insistir en trabajar en la fábrica como obrero para entender cómo viven los trabajadores.

Pero el verdadero giro del destino vendría décadas después, cuando Esteban, ya un hombre de 67 años, tomó una decisión que cambiaría el significado de esa fotografía para siempre. En 1962, 57 años después de la muerte de Catalina, Esteban Montemayor era uno de los hombres más ricos de San Luis Potosí.

Había heredado la fábrica textil, la había modernizado y construyó un imperio. Pero cada noche, cuando entraba a su estudio privado, abría una caja de madera y sacaba dos objetos, un muñeco de trapo deilachado y una fotografía. La misma fotografía donde una niña descalsa posaba entre dos niños ricos. Su penitencia diaria por una promesa rota.

Ese año, su nieta Elena, una joven de 18 años que estudiaba trabajo social, encontró la fotografía por accidente mientras buscaba documentos para un trabajo escolar sobre la historia familiar. “Abuelo, ¿quién es la niña del centro?”, preguntó con esa inocencia que desarma. Esteban la miró largo rato. Tenía los mismos ojos curiosos de Catalina. Esa forma de inclinar la cabeza cuando preguntaba algo. Siéntate, le dijo.

Es hora de que alguien más sepa la verdad. Durante tres horas, Esteban contó la historia completa. Cada detalle que había guardado en su memoria durante medio siglo salió como un río desbordado. Elena lloró cuando escuchó sobre la muerte solitaria de Catalina. sobre el muñeco de trapo, sobre la promesa incumplida de ser su familia.

Cuando Esteban terminó, ella solo preguntó, “¿Y qué vas a hacer al respecto, abuelo?” Fue como si Catalina misma le hablara a través de los años. El 21 de abril de 1962, exactamente 57 años después de la muerte de Catalina, Esteban Montemayor hizo algo que sacudió a la sociedad potosina. convocó a una conferencia de prensa en el hotel Panorama.

Periodistas, empresarios, políticos, todos esperaban algún anuncio sobre sus negocios. En lugar de eso, Esteban subió al podio con la fotografía ampliada y comenzó, “Vengo a confesar un crimen del que toda mi clase social es culpable.” Contó la historia de Catalina Juárez con una claridad brutal. No omitió nada.

La explotación, el hambre, los golpes, la negación de atención médica, la muerte evitable. Esta niña dijo señalando la fotografía, murió porque mi familia y yo decidimos que su vida valía menos que la nuestra. Murió porque el sistema que nos beneficiaba requería su sacrificio. Murió porque éramos incapaces de ver su humanidad. El escándalo fue monumental.

Algunos lo llamaron loco, otros comunista. Muchos dijeron que deshonraba la memoria de su familia, pero Esteban no había terminado. Anunció la creación del orfanato Catalina Juárez, que sería construido en el mismo terreno donde había estado la casa familiar. Cada niño tendrá su propia cama, su propia ropa, acceso a educación y medicina.

Nadie será invisible, declaró. destinaría el 80% de su fortuna al proyecto. La construcción comenzó inmediatamente. Esteban supervisaba cada detalle personalmente. En el hall de entrada mandó colocar la fotografía original ampliada a tamaño mural con una placa que rezaba. Catalina Juárez 1895-1905. Pedimos perdón por haberte fallado.

Tu muerte no será en vano. Aquí cada niño será visto, valorado y amado como debiste serlo tú. Pero había más. Esteban contrató historiadores para investigar sobre los padres de Catalina. Descubrieron que Jacinto Juárez había sido un hombre letrado, algo inusual para un jornalero.

Había enseñado a otros trabajadores a leer en secreto. María, la madre, era conocida por su voz hermosa y su conocimiento de plantas medicinales. No eran solo jornaleros pobres, eran personas con historias, talentos, sueños. La pobreza los había reducido a estadísticas, pero Esteban se aseguró de que sus nombres fueran recordados. En el orfanato, cada dormitorio llevaba el nombre de un niño invisible de la historia de San Luis Potosí.

Esteban había financiado una investigación en los archivos parroquiales, encontrando mensiones marginales de niños sirvientes muertos sin registro oficial. Catalina no había sido la única, había sido una enre cientos. Cada nombre recuperado era una pequeña victoria contra el olvido. Tomás, el hermano mayor, regresó de la Ciudad de México, donde dirigía un hospital.

Se unió al proyecto estableciendo una clínica gratuita anexa al orfanato. “Es lo que debimos hacer hace 57 años”, dijo en la inauguración. Contó cómo el recuerdo de Catalina tociendo sola en aquel cuarto lo había llevado a la medicina. Cada niño que salvo es un intento de salvar a Catalina”, confesó. Doña Carmen.

Había muerto en 1930, pero su hija Carmen, la joven, ahora una anciana de 70 años, fue invitada a la inauguración. Lloró al ver la fotografía gigante en la entrada. “Mi madre nunca la olvidó”, dijo. Hasta en su lecho de muerte repetía, “La niña Catalina merecía más.” contó historias que nadie más sabía.

Como Catalina compartía en secreto su escasa comida con un perro callejero, cómo había intentado enseñar a leer a una niña más pequeña que vendía flores en la calle, cómo cantaba para calmar a los pollitos asustados durante las tormentas. Elena, la nieta de Esteban, se convirtió en la primera directora del orfanato. Tenía 25 años y una visión clara.

Este no será un lugar de caridad condescendiente. Será un hogar donde cada niño sepa que es valioso por ser quien es, no por lo que puede hacer o producir. Implementó un sistema revolucionario. Cada niño tenía un mentor personal, acceso a educación artística y deportiva y lo más importante, terapia psicológica para sanar las heridas del abandono.

Un día de 1968 llegó al orfanato una mujer mayor encorbada con ropas humildes. Pidió hablar con don Esteban. Era esperanza solís de 73 años. Yo conocí a Catalina, dijo con voz temblorosa. Había sido una niña vendedora de flores que a veces hablaba con Catalina a través de la reja de la casa Montemayor. Me enseñó a escribir mi nombre.

reveló en la tierra con un palito igual que alguien le había enseñado a ella. Esperanza había guardado un secreto durante 63 años. La última vez que vio a Catalina, días antes de su muerte, la niña le había dado algo a través de la reja, la medallita de la Virgen de Guadalupe que el jardinero le había regalado. Para que te cuide, le había dicho Catalina, ya enferma.

Esperanza la sacó de su bolso envuelta en un pañuelo bordado. “Creo que debe estar aquí con ella”, dijo mirando la fotografía. Esteban tomó la medalla con manos temblorosas. Era el único objeto que había pertenecido verdaderamente a Catalina, además del muñeco de trapo. La colocó en una pequeña vitrina junto a la fotografía con una inscripción.

La generosidad de quien nada tiene es la lección más grande de humanidad. En 1970, el orfanato albergaba a 200 niños. Cada uno tenía su propia historia de abandono, pero también su propio futuro de posibilidades. Algunos se convertirían en médicos, otros en maestros, artistas, madres y padres amorosos. Todos llevarían consigo la historia de Catalina, la niña que murió invisible.

pero cuya memoria se convirtió en salvación para otros. Pero la revelación más impactante vendría en 1987, cuando Esteban ya había muerto y demolían la vieja casa Montemayor para expandir el orfanato. Dentro de una pared encontraron algo que cambiaría la comprensión de toda la historia. Cuando los obreros derribaron la pared del que había sido el cuarto de servicio de Catalina, encontraron una cavidad escondida detrás de un ladrillo suelto.

Dentro había un pequeño envoltorio de tela. Al abrirlo, descubrieron 37 papelitos doblados escritos con carbón en pedazos de papel de envolver. Eran cartas, cartas que Catalina había escrito, pero nunca enviado. Cartas a su madre muerta. Elena Montemayor, ahora directora del orfanato con 51 años, fue quien leyó primero esos mensajes.

Las manos le temblaban mientras descifraba la escritura torpe, las letras que Esteban le había enseñado en secreto. Querida mamá, comenzaba una. Hoy aprendí a escribir mi nombre completo. Catalina Juárez Hernández. Sí, mamá, tengo tu apellido también, aunque aquí nadie lo sepa.

Cada carta era una ventana al alma de una niña que el mundo había decidido que no merecía tener voz. Mamá, la señora me pegó hoy porque se me cayó la sopera. Me duele la espalda, pero no lloré. Tú me enseñaste a ser fuerte. Otra decía, “Los niños de la casa son buenos conmigo cuando nadie los ve.” Esteban me dio un dulce de leche.

Me acordé de cuando tú me daías piloncillo en la hacienda, pero la carta más devastadora era la última, fechada apenas dos días antes de su muerte. “Mamá, creo que me voy a ir contigo pronto. Tengo mucha fiebre y me duele respirar. No tengo miedo. Solo estoy cansada de ser invisible. Cuando te vea, lo primero que quiero es que me abraces y me cantes la canción de la golondrina. Guarda un lugar para mí.

Elena convocó a una reunión extraordinaria. Invitó a historiadores, periodistas, educadores. Las cartas de Catalina se convirtieron en un libro. Cartas desde la invisibilidad, la voz de Catalina Juárez. Cada centavo de las ventas fue destinado al orfanato, pero más importante que el dinero fue el impacto social.

Por primera vez, México escuchaba la voz de sus niños invisibles. Las escuelas comenzaron a incluir la historia de Catalina en sus clases de historia regional, no como una anécdota triste, sino como una lección sobre justicia social y dignidad humana. Maestros reportaban que los niños quedaban impactados al saber que alguien de su edad había vivido y muerto así en una época que no parecía tan lejana.

En 1990, el gobierno de San Luis Potosí declaró el 21 de abril como el día de los niños invisibles. Cada año se leían las cartas de Catalina en las plazas públicas. Familias acomodadas comenzaron a cuestionar sus propias prácticas con el servicio doméstico. Leyes laborales más estrictas fueron aprobadas, prohibiendo el trabajo infantil doméstico. Pero había más sorpresas por venir.

En 1995, una mujer de 80 años llamada Rosa Herrera llegó de Guanajuato al orfanato. Era la hija de una prima de la madre de Catalina. Había escuchado sobre el orfanato en las noticias y trajo consigo un tesoro, una fotografía borrosa de los padres de Catalina, la única que existía.

Jacinto y María Juárez aparecían jóvenes, sonrientes, el día de su boda en la capilla de la hacienda. “Mi madre guardó esto toda su vida,” dijo Rosa. Decía que María cantaba como los ángeles y que Jacinto podía leer las estrellas. La fotografía fue restaurada digitalmente y colocada junto a la de Catalina con los niños Montemayor.

Por primera vez, los visitantes podían ver de dónde venía esa niña invisible. Sus padres no habían sido números en una estadística de mortalidad. Habían sido personas que se amaban, que soñaban con un futuro mejor para su hija. En 2005, centenario de la muerte de Catalina, el orfanato organizó un evento especial.

Cientos de exresidentes vinieron de todo México y el extranjero. Doctores, maestros, artistas, empresarios, todos unidos por haber encontrado en el orfanato lo que Catalina nunca tuvo. Una oportunidad. Miguel Hernández, de 30 años, pediatra en el Hospital Infantil de México, tomó el micrófono. Yo llegué aquí con 7 años después de que mis padres murieran en un accidente.

Estaba destinado a ser otro niño invisible, pero aquí aprendí que mi vida tenía valor. Cada niño que salvo, lo salvo en nombre de Catalina. María Elena Sánchez, maestra de primaria, contó. Tenía 5 años cuando me abandonaron en la puerta de una iglesia. El orfanato me dio más que un techo.

Me dio la certeza de que merecía ser amada. Ahora enseño a niños en comunidades marginadas. Les cuento sobre Catalina para que sepan que su pobreza no define su valor. Pero el testimonio más conmovedor vino de Carmen Montemayor, bisnieta de Tomás, el hermano mayor de Esteban. Crecí escuchando sobre Catalina. Mi bisabuelo Tomás nunca se perdonó no haber hecho más por ella.

Se convirtió en médico y dedicó su vida a curar niños pobres gratuitamente. En su lecho de muerte en 1978. Todavía hablaba de ella. Decía, “Catalina me enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad. El orfanato había crecido. Ya no era solo un edificio, era un complejo educativo con primaria, secundaria y talleres vocacionales.

Pero en el centro de todo seguía estando la fotografía de 1904. Cada niño nuevo que llegaba escuchaba la historia de Catalina, no para entristecerlos, sino para empoderarlos, para que supieran que su vida importaba, que no eran invisibles. En 2019, 114 años después de la muerte de Catalina, su historia dio un giro inesperado. Un estudiante de genealogía descubrió que Esperanza Solís, la niña vendedora de flores a quien Catalina había enseñado a escribir, había tenido una hija que emigró a Estados Unidos.

Esa hija tuvo una hija que se convirtió en jueza de la Corte Suprema de California. La jueza Patricia Solís Martínez vino a San Luis Potosí a conocer el lugar donde su abuela había aprendido a escribir su nombre. Mi abuela nunca olvidó a Catalina”, dijo frente a la fotografía.

Me contaba como una niña descalsa a través de una reja le había dado el regalo más grande, la alfabetización. Gracias a esas lecciones en la tierra con un palito, mi abuela pudo firmar documentos, leer contratos, defender sus derechos y aquí estoy yo, tres generaciones después impartiendo justicia. Catalina Juárez cambió el destino de mi familia sin saberlo.

Hoy el orfanato Catalina Juárez ha ayudado a más de 5000 niños. Sus graduados incluyen médicos, ingenieros, artistas, padres y madres amorosos que rompieron el ciclo de la pobreza y la invisibilidad. En la entrada junto a la fotografía ampliada hay una nueva placa que resume todo.

Catalina Juárez vivió solo 10 años, pero su memoria ha salvado miles de vidas. Fue invisible en vida, pero es eterna en su legado. Y en el centro de todo sigue estando esa fotografía. Dos niños ricos sonriendo, una niña descalsa sin sonreír. Un momento congelado en 1904 que se convirtió en símbolo de redención.

Porque a veces las injusticias más grandes pueden transformarse en las lecciones más poderosas. A veces los invisibles son los que terminan cambiando el mundo, aunque sea décadas después de partir. La última entrada en el libro de visitas del orfanato, escrita por una niña de 8 años recién llegada, resume todo.

Querida Catalina, no te conocí, pero sé que me hubieras entendido. Yo también perdí a mis papás, pero gracias a ti no seré invisible. Prometo hacer que te sientas orgullosa. Con amor, Sofía. Y así la niña que no tenía padres que la esperaran, se convirtió en la madre simbólica de miles. La que murió sin registro oficial se volvió inolvidable.

La que fue invisible en vida ilumina ahora el camino de otros. Porque hay fotografías que mienten sobre la felicidad que muestran. Pero a veces esas mentiras pueden convertirse en las verdades más transformadoras. Catalina Juárez nunca tuvo padres que la esperaran, pero ahora tiene miles de hijos que la recuerdan. Y en cada niño salvado de la invisibilidad, ella vive de nuevo.

En cada acto de justicia, su muerte tiene sentido. En cada niño que aprende que su vida vale, Catalina finalmente descansa en paz. Esta fue una historia ficticia, dramatizada, inspirada en hechos históricos reales sobre la infancia invisible en el México de principios del siglo XX.

Aunque los personajes y sucesos narrados no existieron tal cual, la realidad que refleja sí fue vivida por miles de niños y niñas, cuya voz jamás quedó registrada. Catalina es un símbolo de aquellos que fueron olvidados en vida, pero cuyo recuerdo nos invita a preguntarnos qué significa realmente ver y valorar a los más vulnerables. La lección es clara.

La dignidad de un niño no depende de su apellido ni de su condición, sino de nuestra capacidad de reconocerlo como humano y digno de amor. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si descubrieras que en tu propia familia hubo alguien invisible, silenciado por la historia? ¿Cómo crees que las decisiones de una generación pueden marcar el destino de las siguientes? ¿Qué significa para ti no ser invisible en un mundo que tantas veces ignora el dolor de los más pequeños? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra memoria para saber que

acompañaste esta historia hasta el final. Cuéntanos también desde qué ciudad nos ves. Queremos conocerte. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que valore historias humanas y profundas.

Y si quieres seguir reflexionando sobre el peso de las fotografías antiguas y los secretos que guardan, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Allí encontrarás otra historia que también te tocará el corazón.

News

Profesor Le Dijo al Estudiante Negro: “Resuelve Esta ECUACIÓN y Mi Salario Será Tuyo” – Lo Que Pasó.

No podrías resolver un simple problema de aritmética ni aunque tu vida dependiera de ello, Marcus. Pero aquí tienes un…

EN LA FIESTA, EL JEQUE MILLONARIO NO BAILABA CON NADIE… HASTA QUE LA MESERA LO INVITÓ A BAILAR

La música retumbaba en los cristales altos del salón, rebotando entre lámparas de cristal y paredes doradas. Era una noche…

“La voz desgarradora de la niña: ‘Mi mamá se fue’ — ¡Un sorprendente gesto de un hombre rico!”

Ella lloraba abrazada a la fría lápida, con las manos sucias y el corazón destrozado. “Mi madre se fue”, repetía…

MILLONARIO DESCUBRE A SU EMPLEADA CUIDANDO DE SU MADRE CON ALZHEIMER… ¡Y NO LO PUEDE CREER!

Isabela acusó furiosamente a la anciana Doña Carmen de un robo insignificante, su voz resonando como un látigo implacable por…

Hija Del millonario Desaparece en Festival en Mérida — 7 años después hallan esto…

Hija del millonario, desaparece en festival en Mérida. 7 años después hallan esto. Roberto Sandoval Mendoza observó el documento que…

ME DIVORCIÉ DE MI ESPOSA DESPUÉS DE 7 AÑOS DE MATRIMONIO Y PENSÉ QUE TODO HABÍA TERMINADO AHÍ. SIN EMBARGO, UN DÍA DECIDÍ VISITAR A MI EXSUEGRA PARA DEVOLVERLE UNAS COSAS, Y LO QUE DESCUBRÍ EN SU CASA ME DERRUMBÓ POR COMPLETO. DETRÁS DE SU MIRADA TRANQUILA SE ESCONDÍA UN SECRETO OSCURO QUE HABÍA OCULTADO DURANTE AÑOS, UN SECRETO CAPAZ DE CAMBIARLO TODO: MI MATRIMONIO, MI FAMILIA Y HASTA LA VERDAD SOBRE MI HIJO. ESA REVELACIÓN ME DEJÓ EN SHOCK… Y NADA VOLVIÓ A SER IGUAL.

Ricardo Salazar se reía a carcajadas cuando la niña de 12 años dijo, “Yo hablo nueve idiomas perfectamente.” Lucía, la…

End of content

No more pages to load