En 1996, México vivía un tiempo de promesas frustradas. En Chiapas, sin embargo, había algo más antiguo que la política o los periódicos, el silencio. Y fue en ese silencio que en marzo de aquel año llegó un hombre con sotana negra, pasos ligeros y un crucifijo de madera en el bolsillo izquierdo. Se llamaba Tomás Aguirre Roldán.

Tenía 50 años y decía haber venido de Izúcar de Matamoros, Puebla. por una misión espiritual. No traía ningún anuncio oficial, solo una carta de la parroquia de San Cristóbal de las Casas que lo autorizaba a reactivar una pequeña ermita olvidada en las montañas de San Juan Chamula, una construcción de piedras antiguas sin energía eléctrica, con tejado de zinc corroído y una imagen desída de la Virgen de Guadalupe colgada sobre la puerta.

Muchos en el pueblo ni siquiera sabían que aquello aún se consideraba iglesia. El primer contacto con la comunidad Zotzil fue cauteloso. Los mayores observaban de lejos, los jóvenes lo evitaban. Solo los niños se acercaban con curiosidad hasta que notaban que sus padres los llamaban de vuelta con un gesto seco.

Para que un forastero sobreviviera allí se necesitaba paciencia. Y el padre Tomás la tenía de sobra. Durante los primeros días se limitó a caminar por los senderos, saludar a los habitantes con un buenos días discreto y ofrecer ayuda para cargar costales de café. Vivía solo en una casa de adobe a menos de 20 met de la ermita.

Dormía en un catre de madera, leía la luz de velas y cocinaba con leña. Cuando llovía, el tejado goteaba sobre el fregadero. Aún así, nunca se quejaba. Aquí estoy por ustedes, no por mí”, decía en voz baja cuando algún habitante le preguntaba por qué había elegido ese lugar. Con el tiempo, algunas mujeres comenzaron a dejar canastas de tortillas cerca de la puerta.

Un anciano le ofreció un banco de cuero. Los domingos empezaron a aparecer dos o tres familias para asistir a sus pequeñas celebraciones sin micrófono, sin campanas, sin alarde, solo él, la Biblia, su rosario de madera y una imagen pequeña de la Virgen que colocaba sobre un mantel blanco bordado por una mujer local.

Era la misma imagen que guardaba entre las páginas de Suisal con un cuidado casi ritual. Pero a medida que ganaba un lugar en el corazón de los habitantes, Tomás también comenzaba a notar que la montaña no solo estaba hecha de silencio, sino de sombras. Cosas extrañas sucedían allí y no eran fantasmas ni leyendas.

En las madrugadas de Luna Nueva escuchaba motores, camionetas que subían sin faros, cruzando los caminos de tierra con prisa y deteniéndose por pocos minutos detrás de una colina. Los perros ladraban y luego se callaban. Ciertas mañanas, Tomás veía huellas de llantas en el lodo fresco. Una vez encontró la cerca de la pequeña huerta de la ermita cortada.

No habían robado nada, pero el mensaje era claro. En la tercera semana de abril, una anciana apareció llorando en la puerta de la ermita. Su nieta de 9 años había desaparecido. Estuvo fuera dos días. Cuando regresó, ya no hablaba, solo dormía y lloraba. La abuela pidió una bendición al padre. Él se la dio. Pero al preguntar qué decía la niña, solo escuchó nada.

Ni una palabra. Tomás comenzó a escribir cartas cortas a la parroquia de San Cristóbal de las Casas. Contaba lo que veía. Decía que algo extraño pasaba con los campesinos, que había una tensión creciente y que los habitantes vivían con miedo. No recibió ninguna respuesta. Aún así, continuó.

Cuidaba la ermita, limpiaba el altar, enseñaba catecismo a cuatro niños de la comunidad. En una de las clases notó que uno de los niños, Juanito, tenía moretones en los brazos. El pequeño decía que se había caído. Cuando Tomás intentó preguntar más, la madre vino a buscarlo en medio de la lección, sin explicación. En mayo, una de las camionetas se detuvo frente a la ermita por primera vez. Era de madrugada.

Tomás estaba despierto leyendo. Vio a dos hombres bajar del vehículo. Uno usaba sombrero y botas, el otro fumaba. No tocaron la puerta a Humpert, solo miraron la casa por algunos minutos. Luego volvieron al auto y desaparecieron por el camino. Él no le contó a nadie.

Aún así, el padre sabía lo que hacía allí y sentía que debía seguir. Era como si esas montañas pidieran a alguien que las escuchara. No con prisa ni con heroísmo, sino con presencia, con fe, con los ojos abiertos. El domingo 23 de junio de 1996 despertó temprano, limpió la ermita, preparó el altar. La misa comenzó a las 9 de la mañana con unas 20 personas presentes, un número inusual.

habló sobre el valor, sobre la dignidad de los pueblos, sobre el miedo que nos silencia. Usó una frase que quedó en la memoria de quienes estuvieron allí. El que camina en la verdad no se esconde en la noche. Tras la misa, se quedó conversando con dos figuras desconocidas del pueblo. Hombres altos de chaquetas oscuras. Uno de ellos gesticulaba mucho, el otro solo escuchaba.

La conversación duró poco más de 5 minutos. Después de eso, el padre caminó hacia su casa y nunca más fue visto. A la mañana siguiente, una mujer que solía llevarle pan encontró la puerta abierta, la mesa puesta, la cama hecha. Todo parecía en orden, excepto por tres cosas que habían desaparecido. Su sotana negra, el rosario de madera y la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe.

Esa mañana de lunes 24 de junio de 1996, el cielo estaba gris sobre las montañas de San Juan Chamula. La neblina bajaba entre los pinos como un velo y la brisa traía un fuerte olor a tierra húmeda. La mujer que solía llevarle pan al padre llegó antes de las 7. Como siempre. Llamó una, dos veces. Nada. Empujó la puerta con cuidado.

Estaba abierta, pero no había ningún sonido dentro. La escena parecía congelada en el tiempo. El mantel blanco aún sobre la mesa, dos platos servidos, un vaso medio lleno con café tibio. En la silla, el misal donde siempre dejaba marcada la página del evangelio del día. Ella miró a su alrededor con temor, murmuró un Ave María y regresó al pueblo en silencio.

En las horas siguientes, uno u otro vecino se enteró de lo sucedido, pero nadie subió. En San Juan Chamula todos conocen las reglas del silencio y la primera es cuando algo desaparece de repente no se pregunta. La mujer regresó más tarde con un hombre mayor que solo confirmó que la casa estaba vacía.

Recogieron el pan, cerraron la puerta y nadie más entró allí por semanas. La noticia se esparció en susurros. Un joven caminó hasta San Cristóbal de las Casas al día siguiente, llevando la información de que el padre no había sido visto. La respuesta de la parroquia fue protocolar. Seguramente regresó a Puebla. Y así quedó.

Ningún representante oficial bajó hasta la ermita. No se pegó ningún cartel de desaparecido. Ninguna autoridad se interesó. Pero los habitantes sabían. Sabían que el padre Tomás no se había ido por voluntad propia. No tenía familiares en la región. No poseía dinero ni medios para salir de allí sin ser visto. Más importante, todos sabían que él jamás dejaría el misal atrás, ni la imagen de la Virgen. Esos objetos, junto con la sotana y el rosario, eran parte de él.

Si habían desaparecido, no fue por elección. En pocos días comenzaron las versiones. Las más suaves decían que lo habían llamado de regreso con urgencia. Otras, más desconfiadas sugerían que se había ido por miedo. Pero también estaban las más pesadas, dichas solo entre murmullos o en charlas de cocina.

Lo mandaron callar. Sabía demasiado. Ya no lo iban a dejar hablar más. Los dos hombres con los que habló tras la misa también desaparecieron. Nadie los conocía en el pueblo y nadie supo decir de dónde venían. No se registró ninguna descripción concreta, solo que uno de ellos tenía un reloj metálico en la muñeca y que el otro llevaba una gorra negra.

Pequeños detalles que quedaron grabados en la memoria de algunos, pero que nunca llegaron a la policía. La casa del padre fue quedando cubierta por el monte. La hermita, después de algunas semanas cerrada volvió a ser ignorada como antes de su llegada. Los fieles dejaron de subir.

Los niños ya no hablaban de él y la imagen de la Virgen que estaba sobre la puerta, colgada con un alambre oxidado, fue retirada por una mujer del pueblo y llevada a su casa. Dijo que era para cuidarla mejor. Nunca más se vio. En los años siguientes hubo algunos intentos aislados de rescatar el recuerdo del padre Tomás. Un joven que había aprendido catecismo con él intentó organizar una misa en su honor en 1997, pero desistió tras recibir mensajes para dejar eso en paz.

Una profesora indígena mencionó su nombre en clase y fue advertida por los propios padres de los alumnos. La parroquia nunca incluyó el nombre de Tomás en ninguna lista de sacerdotes desaparecidos. En 1998, un periodista de Tuxla Gutiérrez intentó investigar el caso tras escuchar relatos vagos durante una visita a la región.

Subió hasta la comunidad, tomó algunas fotos de la ermita, pero no logró que nadie hablara. Al regresar publicó una nota breve con el título Rumores en la niebla, el cura que no volvió. El texto fue ignorado. El nombre de Tomás Aguirre Roldán comenzó entonces a desvanecerse de la memoria oficial, pero no del suelo.

El monte crecía alrededor de la ermita. Los arbustos tomaban el sendero y la casa de adobe comenzó a derrumbarse lentamente. Pero las marcas de su presencia aún estaban allí. Una cruz hecha de ramas secas apoyada detrás del altar, algunas velas secas dejadas en un rincón y un pequeño clavo donde colgaba el rosario.

Algunos campesinos aún evitaban pasar cerca del lugar al anochecer, no por miedo al padre, sino por lo que él representaba, el recuerdo de que alguien osó escuchar demasiado, que alguien vio lo que los demás fingían no ver. En 2000, un decreto municipal ordenó el cierre definitivo de la ermita, alegando riesgo estructural.

La entrada fue sellada con tablas y el sendero que llevaba hasta ella fue bloqueado con piedras. Nadie protestó. La comunidad prefirió el olvido. Hasta que 10 años después, en una mañana lluviosa de septiembre de 2010, la propia Tierra decidió exponer lo que la boca de los hombres no osaba decir. Septiembre de 2010 llegó cargado de lluvia a las montañas de Chiapas. Fue uno de esos meses en que el cielo parece pesar sobre los hombros de los habitantes.

Las tormentas caían día y noche, los caminos se convertían en lodo y los arroyos, normalmente tranquilos, desbordaban sin aviso. En San Juan Chamula, la erosión tomó fuerza en laderas antiguas, muchas ya frágiles por las raíces arrancadas en los últimos años. Detrás de la antigua ermita, aquella que había sido cerrada y olvidada desde el año 2000, había una pequeña ladera cubierta por matorrales espesos y raíces entrelazadas. Nunca se había usado para cultivo.

Era un terreno seco, ligeramente inclinado, con suelo rojo y compacto. Allí, donde casi nadie pisaba, la tierra se deslizó. Fue en una mañana de miércoles tras una noche de lluvia continua, un grupo de habitantes subió hasta la región para verificar daños en plantaciones cercanas.

Pasaron por el sendero que daba al antiguo terreno de la iglesia, hoy cubierto de hierbas y piedras, y notaron que parte del barranco se había partido. El lodo bajaba como un río espeso. Uno de ellos, Ernesto, campesino de 38 años, nacido y criado en el pueblo, percibió algo extraño al borde del deslizamiento, un tejido oscuro atrapado entre raíces expuestas.

Al acercarse vio que no era solo tela. Era un pedazo de lienzo grueso, envejecido, enrollado en algo más. Llamó a otro hombre. Juntos cavaron con las manos hasta desenterrar el borde de una lona negra parcialmente rasgada. Apartaron las ramas y bajo la lona encontraron lo que parecía ser una sotana clerical negra, corroída, aún amarrada con un cordón claro.

A un lado, parcialmente envueltos en tierra húmeda, estaban dos objetos, un rosario de madera con cuentas rotas y una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe con el rostro casi borrado por la humedad y el tiempo. Ernesto se detuvo. Un silencio absoluto envolvió al grupo. Nadie dijo el nombre, nadie necesitó hacerlo. Todos sabían. Fue él. Era lo que siempre cargaba.

La sotana que usaba todos los domingos, el rosario que llevaba en el bolsillo izquierdo, la imagen que descansaba dentro del misal. No había huesos, ni olor, ni vestigios biológicos aparentes, pero la presencia de esos objetos enterrados detrás de la ermita que el padre Tomás había reactivado, decía más que cualquier informe. La policía fue llamada con reticencia. Dos agentes de San Cristóbal llegaron al día siguiente.

Tomaron fotos, recogieron los objetos, hicieron algunas preguntas vagas que nadie respondió. llenaron un informe genérico, ropa deteriorada encontrada en zona erosionada sin restos humanos. Después de eso desaparecieron con la misma rapidez con que llegaron. No se publicó ningún boletín, no se hizo ningún anuncio a la diócesis. El caso se dio por cerrado.

Algunos objetos fueron llevados a San Cristóbal, supuestamente analizados, aunque nunca hubo confirmación. Nadie supo el paradero exacto de lo que se recogió. La sotana, el rosario y la imagen. Todo desapareció entre cajones de archivos muertos y armarios de alguna delegación sin nombre. La comunidad, por su parte, reaccionó del único modo que sabía, silenciando.

En los días siguientes, hombres mayores cubrieron nuevamente el lugar con piedras. Lo hicieron en silencio, sin rezos, sin palabras. Solo movieron las rocas como si estuvieran cerrando una herida antigua que nadie quería ver abierta. El sendero fue interditado. La entrada de la ermita, que ya estaba sellada, recibió cadenas.

Fue entonces que comenzaron los susurros, ya no sobre el Padre, sino sobre lo que él podría haber descubierto. Algunos recordaron los mensajes que recibía. Las camionetas que subían durante la madrugada, los niños que regresaban mudos. Un habitante ya anciano le contó a un nieto que una vez el padre había dicho, “Estas tierras están siendo compradas por gente que no cree en nada.

” Pero nadie sabía qué quería decir con eso. O tal vez lo sabían y solo fingían que no. La mujer que había encontrado su casa vacía en 1996 fue vista rezando sola junto a un arbusto cerca del antiguo sendero. Llevaba un pan envuelto en un lienzo como hacía antes. Lo dejaba allí y se iba sin decir nada.

A finales de octubre de 2010, por presión de un grupo de jóvenes que estudiaba historia en la Universidad de Chiapas, se envió un oficio informal a la Arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez, solicitando más información sobre el caso. La respuesta fue breve. No se tienen registros oficiales del sacerdote Tomás Aguirre Roldán como activo en la diócesis durante el año mencionado. Era como si nunca hubiera existido, pero existió.

Y quién vivió en aquel pueblo entre 1996 y 2010 lo sabe. Sabe que llegó de lejos, vivió entre ellos, escuchó sus dolores, desenterró sus miedos y por eso desapareció. La sotana enterrada detrás de la ermita, el rosario roto, la imagen sin rostro. Todos esos fragmentos bastaron para traer de vuelta preguntas que el pueblo intentó enterrar por más de una década.

Preguntas que seguirían sin respuesta, porque en San Juan Chamula los muertos hablan poco, pero la tierra a veces responde. Los días siguientes al hallazgo no trajeron respuestas, solo nuevas capas de silencio.

El lugar donde se habían encontrado la sotana y los objetos del padre Tomás fue cubierto con piedras grandes por algunos hombres de la comunidad en un esfuerzo más simbólico que práctico. Era como un entierro tardío, sin cuerpo, sin oración pública, solo un gesto colectivo de cierre, de mensaje. Y eso decía mucho sobre San Juan Chamula. Allí enterrar era también callar.

Sepultar no era solo un acto físico, era una forma de mantener las cosas donde siempre habían estado, escondidas. Ernesto, el campesino que había descubierto la lona rasgada, comenzó a ser evitado por los vecinos. Nadie lo hostilizaba directamente, pero en las ferias dejaban de saludarlo. En el mercado el cambio se devolvía con frialdad.

Un día encontró una rama de cruz rota en su cerca, una señal que muchos asociaban con advertencias veladas. dejó de hablar sobre lo que había visto y nunca más subió hasta la ladera de la antigua ermita. La mujer que llevaba pan al padre empezó a ser vista con menos frecuencia. Decían que había enfermado, otros que se había callado por miedo.

Lo poco que quedaba de la memoria del padre Tomás parecía una vez más desvanecerse. Pero había alguien que no se conformaba. Su nombre era Mauricio Ortega. Tenía 34 años en 2010 y trabajaba como profesor de historia en una escuela técnica en las afueras de San Cristóbal. Era hijo de un sotzil con una mestiza de comitán.

Cuando adolescente había oído hablar del padre que desapareció en las montañas. Años después, al saber del deslizamiento y del hallazgo, decidió buscar más información. Al principio pensaba que podría escribir un artículo, tal vez un expediente para el archivo de la universidad, pero cuanto más preguntaba, más se encontraba con puertas cerradas. Fue al pueblo.

Intentó conversar con algunos ancianos, con antiguos alumnos de la comunidad, con mujeres que frecuentaron la ermita en los años 90. No logró nada concreto, solo frases vacías, sonrisas cautelosas y miradas esquivas. Aún así, algo no dejaba a Mauricio en paz. No puede ser que un sacerdote desaparezca y nadie diga nada, se repetía a sí mismo.

Buscó en los archivos de la parroquia de San Cristóbal. Encontró solo una carta fechada en enero de 1996, firmada por un monseñor ya fallecido que autorizaba el traslado pastoral temporal del padre Tomás Arroldá a la zona serrana. Nada más. Ninguna carta posterior, ningún comunicado de desaparición, ningún pedido de investigación eclesiástica. En la diócesis de Tuxla Gutiérrez, la respuesta fue directa.

No tenemos registro vigente de ese nombre. Mauricio comenzó a dudar de sí mismo y si el padre nunca existió y si los relatos se habían distorsionado con el tiempo, pero entonces encontró un detalle que lo cambiaría todo. En una de las cartas dejadas por el padre, guardada por un antiguo seminarista de la región, hoy campesino, había un fragmento que decía: “He visto cosas que no deberían pasar en una tierra tan devota.

Hay hombres que compran tierras aquí sin sembrar nada. Hay noches en que el monte habla y nadie quiere escucharlo. El seminarista guardaba la carta como un recuerdo del único padre que, según él, hablaba la verdad sin miedo. Era la primera prueba concreta de que Tomás estuvo allí, no como una leyenda, sino como alguien realba, escribía e intentaba entender lo que veía.

Con esa carta en mano, Mauricio hizo copias y las envió a contactos de la prensa regional. Solo una radio comunitaria se interesó y aún así con cautela. En el programa nocturno de Un sábado se leyó el fragmento de la carta. fue suficiente para reavivar rumores. A la semana siguiente, la escuela donde Mauricio daba clases recibió la visita informal de dos hombres de traje claro que decían ser del sector de asuntos religiosos y comunitarios.

Hicieron preguntas vagas sobre él, sus intereses, su historial familiar. Se fueron sin dejar nombres. El domingo siguiente, al llegar a casa, Mauricio encontró en la puerta un sobre sin remitente. Dentro una sola hoja doblada en cuatro con una frase escrita a máquina. Hay historias que se entierran por una razón.

No le contó a nadie, pero entendió el mensaje y aún así no paró. Mientras tanto, en San Juan Chamula, el nombre del padre volvió a mencionarse, no en voz alta, sino en miradas, en rezos privados, en velas encendidas en las cocinas. Algunas personas comenzaron a subir discretamente hasta el terreno donde se había hecho el descubrimiento, no para acabar, solo para sentarse en silencio, como si esa tierra, una vez expuesta, no pudiera ser olvidada.

Lo más extraño ocurrió a finales de noviembre cuando una mujer joven de la comunidad, que nunca conoció al padre decidió limpiar el entorno del antiguo sendero de la ermita. Sola, con una asada pequeña, comenzó a abrir camino entre los arbustos. Cuando le preguntaron el motivo, solo dijo, “Él escuchaba.” Y aquí nadie escucha a nadie.

La historia del padre Tomás Aguirre no estaba en los periódicos, ni en los registros eclesiásticos, ni en las carpetas de la policía de San Cristóbal de las Casas, pero estaba viva, esparcida en pedazos pequeños, retenida en fragmentos de memoria, en gestos contenidos y frases sueltas que solas no decían mucho, pero juntas comenzaban a formar un contorno.

Mauricio Ortega lo entendió poco a poco. Tras la amenaza velada dejada en la puerta de su casa, no regresó a la escuela por dos semanas. Usó ese tiempo para revisar todas las notas que había recolectado, organizar fechas, nombres, referencias cruzadas. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, no por ser explícito, sino justamente por ser opaco.

En Chiapas, ciertos vacíos dicen más que una confesión. Fue durante esa revisión que encontró algo extraño. Una copia de la carta original escrita por el padre Tomás, aquella enviada a la parroquia e ignorada, mencionaba discretamente el nombre de un lugar, El Pinar, un pequeño asentamiento a unos 30 minutos a pie de la ermita, ya casi abandonado en 1996.

decía, “Algunas de las amenazas que he escuchado provienen de Elpinar, donde ya nadie cultiva, pero de noche hay movimiento.” Mauricio decidió ir hasta allá. Subió solo por el sendero usando las descripciones del propio padre en las cartas.

Al llegar encontró ruinas, casas antiguas de madera con tejados caídos, gallineros tomados por el monte, restos de muros de piedra. cubiertos de musgo. Parecía realmente abandonado, pero entonces detrás de una de las estructuras vio marcas recientes en el suelo, huellas probablemente de botas. Cerca de allí una bolsa de cemento vacía, aún con un olor fuerte y más adelante restos de una fogata reciente. Alguien aún iba hasta allá.

De regreso en San Cristóbal comenzó a investigar quiénes serían los actuales dueños de las tierras cercanas a la antigua ermita. Le tomó semanas encontrar algo concreto, pues muchos lotes estaban a nombre de testaferros, nombres inventados, personas inexistentes, escrituras fechadas de forma extraña. Pero una coincidencia le llamó la atención.

Varios de los terrenos vecinos a la ermita habían sido transferidos entre 1995 y 1998 a una misma asociación agrícola con sede en Puebla, el mismo estado de donde venía el padre Tomás. Mauricio llamó al registro regional pidiendo más datos. Recibió una respuesta seca. Los documentos estaban en análisis y no podían ser consultados por terceros.

Cuando insistió, le dijeron que la sede de la asociación había sido cerrada hacía más de una década. No había más información en el sistema. Esa coincidencia lo atormentaba. ¿Por qué tierras tan aisladas, sin valor aparente estaban siendo registradas por una entidad de fuera? Justo en la misma época en que el padre comenzó a denunciar movimientos nocturnos y desapariciones para intentar entender mejor lo que ocurría en esa época.

Buscó a familias que habían perdido tierras en los años 90. Logró encontrar a dos hermanos, hoy viviendo en las afueras de Ocosingo, que habían migrado tras ser obligados a vender. Uno de ellos, Julián, contó lo que recordaba. Vinieron hombres con papeles. No decían quiénes eran. Solo dijeron que si no firmábamos algo podía pasarle a nuestra madre. Era eso, oírse.

Nos fuimos. El otro completó. No hablábamos porque sabíamos que el padre también estaba viendo eso y después ya no estaba. Mauricio pidió permiso para grabar. Ellos se negaron. No querían nombres ni citas. Solo pidieron que si escribía algo, no mencionara el pueblo y, sobre todo, que no volviera a buscarlos.

Era como si todos estuvieran intentando apagar el mismo incendio con cubos de arena fina. Cada gesto contenido, cada palabra ahorrada era un intento de supervivencia. Mientras tanto, en San Juan Chamula, los rumores crecían. El sendero hacia la ermita volvió a ser usado principalmente por jóvenes que habían oído hablar de aquel padre que desapareció, pero dejó sus señales. Algunos subían en silencio, otros hacían oraciones cortas.

Una muchacha dejó un pequeño rosario hecho a mano colgado en una rama cerca del lugar donde habían encontrado la sotana. El gesto incomodó a los mayores. Hubo quien dijo que era peligroso reabrir historias ya enterradas. Una mujer llegó a afirmar en la feria del domingo que hay cosas que se llevaron su vida y se la pueden llevar a otros si no se cuida la boca.

Pero cuanto más se hablaba en silencio, más la memoria del padre Tomás parecía resurgir con fuerza, como si estuviera siendo recuperada no por instituciones, sino por recuerdos, por la insistencia de los pequeños gestos. Mauricio, ahora más cauteloso, volvió a escribir. No publicaba nada, pero llenaba cuadernos con cada nombre, cada vestigio, cada incoherencia oficial.

Y en uno de esos cuadernos, en una noche lluviosa como la de 14 años atrás, escribió una frase: “Lo desaparecieron por mirar demasiado, pero tal vez mirar sea lo único que nos quede.” Mauricio Ortega sabía que estaba cruzando una línea, pero también sabía que no podía retroceder. Después de meses de investigación discreta, ya entendía lo suficiente para saber que el desaparición del padre Tomás Aguirre no fue un acto aislado, sino parte de algo más grande, más antiguo y más arraigado en la propia estructura del silencio que dominaba esa región. San Juan Chamula no era solo un

lugar aislado en el mapa, era en muchos aspectos una fortaleza cultural protegida por siglos de resistencia indígena, pero también, como en tantos otros rincones olvidados de México, había grietas invisibles donde otros poderes se infiltraban y el padre Tomás, tal vez sin saberlo, había tocado exactamente una de esas grietas.

Mauricio comenzó a revisar la cronología con aún más atención. Una cosa lo inquietaba, el rosario. Ese rosario encontrado en 2010 con cuentas rotas era el mismo que el padre llevaba en el bolsillo izquierdo y había una pista en él. En una de las fotos tomadas por uno de los campesinos el día del hallazgo que Mauricio obtuvo a través de un contacto en la radio, se podía ver una de las cuentas parcialmente astillada con lo que parecía ser una inscripción minúscula.

Tras ampliarla digitalmente, percibió que en efecto había una grabación, dos letras y un número. Ta 12, ta Tomás Aguirre. 12. tal vez un número personal o una marca. Mauricio no supo interpretarlo con certeza, pero eso bastaba como prueba material de la presencia del padre allí. Era algo concreto, datable, rastreable y nadie nunca lo había mencionado en los informes de la policía.

imprimió la imagen, la anexó a las copias de las cartas y preparó un pequeño expediente. Su plan era enviarlo a una ONG de derechos humanos con experiencia en casos de desapariciones forzadas en el sur del país. Pero antes de eso decidió volver una última vez a San Juan Chamula. Sin aviso, sin identificarse, llegó al pueblo un martes nublado.

Vestía como un caminante común, mochila en la espalda, sombrero sencillo, botas gastadas. Subió hasta el terreno de la antigua ermita, ahora parcialmente cubierto nuevamente por el monte. Se sentó por algunos minutos en lo que quedaba del escalón de entrada. Respiró hondo. Llevaba consigo una copia de la carta original del padre y el rosario de cuentas. que él mismo había reproducido con base en las imágenes.

Fue en ese momento que una señora se acercó. Tenía el rostro marcado por los años, el cabello recogido en un pañuelo oscuro y llevaba una canasta de maíz. No dijo nada al principio, solo se quedó parada a pocos metros. Mauricio levantó la mirada, sonrió con respeto. Ella no respondió, solo dijo, “Usted no es de aquí, ¿verdad?” Mauricio respondió con cautela.

No, solo vine a recordar a alguien. La mujer pareció dudar. Luego se acercó lentamente y señaló el suelo junto a la entrada sellada de la ermita. Allí lo vieron por última vez. Hablaba con dos hombres. Uno tenía reloj, el otro fumaba sin parar. Esa información ya estaba en su cuaderno, pero escucharla de la boca de una testigo local espontáneamente le daba otra dimensión.

Preguntó, “¿Sabe usted quiénes eran?” Ella negó con la cabeza, “No en negación, sino como quién evita decir.” Luego añadió, “Después de eso, la gente volvió a callar.” Pero él él sí veía cosas. Eso es lo que pasa aquí. El que ve demasiado desaparece. Mauricio agradeció. La mujer no esperó respuesta. Siguió su camino en silencio, como había llegado.

Esa noche durmió en San Cristóbal, en un hotel sencillo. Durante la madrugada alguien tocó dos veces su puerta y se fue sin decir nada. Al abrir encontró solo una piedra pequeña en el tapete. Era redondeada, lisa, con un trazo rojo natural, un símbolo, un mensaje. No supo interpretarlo, pero sintió el frío de la noche subirle por la espalda.

A la mañana siguiente, al revisar su auto antes de partir, notó que habían manipulado el maletero. No se llevaron nada, pero el sobre con las fotos del rosario estaba rasgado. Era claro que vigilaban sus pasos. Aún así, no retrocedió. regresó a la capital y envió el expediente con copias digitales a tres organizaciones.

Una ONG de derechos humanos, un grupo de periodistas independientes y un pequeño colectivo que archivaba casos de violencia clerical y estatal. Pasaron días, semanas, ninguna respuesta. Hasta que en enero de 2011 una periodista del colectivo se puso en contacto. Se llamaba Jimena Tobar. Había trabajado en documentales sobre desapariciones en el norte del país.

Estaba intrigada por la ausencia de registros sobre Tomás Aguirre. Pidió autorización para publicar fragmentos de la carta. Mauricio aceptó. Días después, una nota breve apareció en un sitio independiente. En Chiapas hay sacerdotes que desaparecen sin dejar cuerpo, pero a veces los objetos hablan.

¿Quién recuerda al padre Tomás a Roldán? Hubo pocas reacciones, pero una de ellas llamó la atención. Un correo anónimo enviado al colectivo decía, “Si siguen escarvando, van a encontrar lo que no quieren ver. Este caso no es solo de fe, es de tierra y la tierra se compra con sangre.” Para Mauricio eso confirmaba todo lo que ya temía.

El desaparición del padre Tomás no era un crimen aislado, era parte de algo más grande, algo enterrado no solo bajo piedras y lodo, sino bajo omisiones, miedo y propiedad. La frase del correo anónimo, este caso no es solo de fe, es de tierra y la tierra se compra con sangre. Permaneció resonando en la mente de Mauricio Ortega por semanas. Ya intuía que el desaparición del padre Tomás estaba relacionada con conflictos por tierras, pero allí estaba la confirmación cruda. Tierra, propiedad, control. Volvió al expediente.

Ahora cada detalle parecía ganar nuevo peso porque un padre venido de Puebla habría sido asignado a una zona montañosa aislada, sin estructura, sin parroquia activa, sin visibilidad eclesiástica. ¿Qué tipo de misión espiritual justificaría tanta soledad? Mauricio volvió a analizar los registros de la Asociación Agrícola que compró tierras alrededor de la ermita entre 1995 y 1998.

Aunque legalmente disuelta años después, los nombres que aparecían en los documentos antiguos comenzaban a repetirse en otras regiones de Chiapas. Un patrón energía, pequeños lotes comprados, registro a nombre de testaferros, poco o ningún uso agrícola real, aparentemente improductivos. Pero había otro patrón aún más preocupante. En casi todas esas regiones también había denuncias de desapariciones esporádicas, campesinos, líderes comunitarios, profesores rurales y en algunos casos como el de Tomás, figuras religiosas. No había pruebas, pero había indicios.

Señales de un modelo de ocupación silenciosa, una forma de expulsión por desgaste, de coersión sin violencia directa o cuando era necesario con ella. Mauricio compartió sus hallazgos con Jimena Tobar, la periodista del colectivo. Ella quedó en shock con el cruce de nombres y fechas. Esto no es un caso aislado, es un patrón, dijo en un audio rápido enviado por mensaje.

Decidieron actuar con cautela. reunieron los datos en una hoja de cálculo encriptada, dividieron copias en memorias externas y crearon una narrativa preliminar que no mencionaba nombres directos, pero sugería la existencia de un sistema de sustitución territorial informal, actuando en regiones indígenas de difícil acceso.

Al mismo tiempo, comenzaron a trazar lo que llamaron la línea del silencio, una especie de mapa afectivo de las omisiones. Cada lugar donde una denuncia había sido hecha e ignorada, donde una investigación había sido archivada, donde testigos habían desaparecido o se habían callado. El desaparición del padre Tomás era el centro de esa línea y la ermita, el punto cero.

Fue en ese proceso que Jimena encontró un detalle oscuro en un antiguo boletín de la Iglesia Católica. Fechado en septiembre de 1996, 3 meses después del desaparición de Tomás. Era una nota breve en la sección de traslados. El padre Tea Roldán ha sido llamado a retiro anticipado por motivos de salud. Retiro anticipado por motivos de salud.

Una mentira formal escrita como si estuviera vivo, como si hubiera regresado a Puebla para descansar. No había mención al desaparición, ningún luto, ningún homenaje, nada. Mauricio entendió allí que no era solo el estado el que silenciaba. La propia iglesia había colaborado con el borrado, tal vez por miedo, tal vez por complicidad, tal vez por no querer exponer lo que estaba ocurriendo en sus zonas más frágiles. El siguiente paso fue aún más delicado.

Localizar registros civiles de Tomás Aguirre Roldán en Izúar de Matamoros, su ciudad natal. Tras contactar a un archivista local, lograron acceder a una ficha simple de bautismo y confirmación, pero extrañamente no había documentos posteriores, ni ordenación, ni acta de defunción, ni registro de residencia.

Era como si hubiera dejado de existir administrativamente después de 1996. Una vez más, la ausencia hablaba más que la presencia. Mientras tanto, en la comunidad de San Juan Chamula circulaba un nuevo rumor entre los más jóvenes, que en las noches muy silenciosas se podían escuchar golpes secos de madera viniendo del fondo de la antigua ermita, como si alguien caminara descalso sobre el piso de tablas podridas.

Los mayores decían que no se debía prestar atención, que todo eso era invento de gente que no vivió esos años. Pero una joven llamada Lidia, nieta de una de las mujeres que asistieron a las misas del padre, comenzó a visitar el lugar con frecuencia. Llevaba flores y las dejaba junto a una piedra marcada con una cruz.

Un día, Lidia encontró sobre la piedra una pequeña cuenta de madera oscura, igual a las del rosario. La llevó consigo, pero no le contó a nadie, solo a su abuela. Y según lo que después repitió a Mauricio, la abuela solo dijo, “Él sigue aquí, Risk, no debajo de la tierra, aquí.” Y señaló el pecho. Tal vez era solo un gesto emocional, tal vez una forma de mantener viva una memoria.

Pero en aquel lugar donde casi todo había sido tragado por el silencio, cualquier gesto de recuerdo era también un acto de resistencia. Mauricio entendió entonces que su misión ya no era solo descubrir la verdad sobre el desaparición, sino impedir que el nombre de Tomás Aguirre fuera borrado otra vez. Impedir que se convirtiera en solo un hombre más sepultado, sin cuerpo, sin registro, sin justicia. Era hora de hacer que otros escucharan.

En principios de 2011, cuando la mayoría ya había olvidado el hallazgo detrás de la ermita, Mauricio Ortega decidió hacer algo que a primera vista parecía simple, hablar en voz alta. Creó un blog personal con un nombre discreto, Cartas desde la montaña, y publicó el primero de una serie de textos cortos sobre el desaparición de figuras rurales en México. El caso del padre Tomás fue el segundo post.

escrito en un tono sereno casi como una crónica. Ninguna acusación directa, ningún nombre expuesto, solo hechos, cartas, fechas y el silencio. Un relato sensible, documentado, imposible de ignorar. El texto se viralizó. En menos de una semana pasó de 1000 visitas, luego 10,000.

Comenzaron a surgir comentarios, mensajes anónimos, historias similares, gente que recordaba a otros sacerdotes que desaparecieron, a profesores expulsados, a campesinos forzados a firmar papeles bajo amenaza. El blog se convirtió en un espacio de memoria no oficial y entre esos mensajes apareció uno inesperado. vino de un hombre que se identificaba solo como s.

Decía haber conocido al padre Tomás en Puebla antes de su partida a Chiapas. No era religioso ni estaba ligado a la iglesia, pero lo recordaba con claridad. Un hombre reservado, metódico, de hablar lento y una fe que parecía cargar más dudas que certezas.

Según el relato de AES, Tomás habría confidenciado meses antes de su partida que había sido convocado para una misión pastoral delicada. Dijo que iba a un lugar donde la fe y el miedo se mezclan y que su presencia allí no era solo eclesiástica, sino también de observación. Mauricio quedó intrigado. Respondió pidiendo más información. El hombre nunca volvió a escribir.

Esa frase, misión de observación, no salía de su cabeza. Cambiaba completamente el entendimiento de la presencia del Padre en San Juan Chamula. No era solo un enviado de fe, era tal vez un hombre con ojos entrenados para ver donde nadie quería mirar. Jimena Tobar, al leer el relato hizo una suposición perturbadora. Y si él fue enviado para vigilar algo que la iglesia ya sabía que ocurría.

Mauricio lo consideró. Tal vez el Vaticano, o al menos la curia mexicana supiera que había intereses oscuros infiltrándose en tierras indígenas, intereses que necesitaban ser acompañados discretamente. Tomás, con su discreción y firmeza, habría sido el perfil perfecto, pero tal vez no soportó ver y callar.

y como tantos antes que él desapareció. En los días siguientes, el blog recibió una avalancha de accesos, pero también aumentaron las señales de que estaban siendo vigilados. Correos bloqueados, intentos de hackeo, llamadas silenciosas. Durante la madrugada, Jimena llegó a encontrar un sobre pegado en el parabrisas de su auto, con recortes de periódicos sobre sacerdotes desaparecidos y en tinta roja la frase, “No todos mueren en el monte. Algunos se callan a tiempo.

” A pesar de eso, no retrocedieron. Comenzaron a preparar una serie de reportajes enfocados en desapariciones no resueltas en el sur del país, usando el caso del padre Tomás como punto de partida. Fue en ese proceso que recibieron un nuevo contacto, esta vez de alguien más directo. El correo tenía solo un archivo adjunto, una fotografía antigua en blanco y negro de la fachada de la antigua ermita de San Juan Chamula.

En la imagen, dos hombres de pie con ropa civil junto a un sacerdote. Mauricio reconoció al padre Tomás inmediatamente, pero lo que llamó la atención fueron los dos hombres. Uno de ellos, claramente visible, usaba un reloj metálico en la muñeca izquierda. La misma descripción dada por la mujer del pueblo, la misma presencia observada el día de su última misa.

En la parte trasera de la foto, escaneada con nitidez, había una anotación manuscrita. 1996, Chamula. Las visitas llegaron ese domingo. Mauricio intentó rastrear al remitente, pero era un correo temporal. creado y borrado horas después. La existencia de esas a imagen lo cambiaba todo.

Significaba que alguien más estaba allí con una cámara, alguien que vio, que registró y que sobrevivió para enviar eso. Años después, él y Jimena decidieron guardar la imagen con extremo cuidado, pero representaba algo más grande, una pieza visual del rompecabezas que hasta entonces estaba hecho solo de palabras y recuerdos. Con esa nueva evidencia decidieron buscar apoyo de un equipo jurídico especializado en desapariciones forzadas.

El objetivo ahora era reabrir oficialmente el caso, pero como ya sabían, eso significaba entrar en otra zona peligrosa, la de la institucionalización de la memoria, aquella donde la verdad comienza a incomodar no solo a los que matan, sino a los que permitieron, por acción u omisión que se matara. La fotografía enviada anónimamente trajo un nuevo aliento a la investigación.

Por primera vez había una evidencia concreta, visible, incontestable. El padre Tomás de pie junto a dos hombres no identificados en el mismo domingo en que sería visto por última vez. La misma sotana, la misma fachada de la ermita, la misma mirada serena. Y allí, entre él y el silencio que vendría, dos rostros, uno de ellos con el reloj metálico. Mauricio Ortega y Jimena Tobar sabían que ese archivo era peligroso.

Más que cualquier documento o testimonio anterior, la imagen probaba que alguien vigilaba, que alguien registraba y que más de una década después esa misma persona decidió romper el pacto de silencio. ¿Pero por qué? La foto fue enviada a peritos forenses independientes para su análisis. Confirmaron que era auténtica.

La imagen había sido escaneada de un negativo antiguo. El papel fotográfico era compatible con materiales usados en el interior de México en la década de los 90. La datación coincidía, no había montaje, era real. Con esa confirmación en manos, Jimena intentó contactar a un exinvestigador de la Procuraduría de Chiapas, que había trabajado brevemente en San Cristóbal en los años 2000.

Tras algunas llamadas e intermediarios, lograron concertar una reunión en Tuxla. El hombre, ya retirado, aceptó hablar bajo la condición de total anonimato. En la reunión fue directo. No hubo orden de investigar a ese cura. Nadie pidió nada. Y cuando los restos aparecieron en 2010, se nos ordenó cerrar el expediente en tr días. Mauricio preguntó quién dio la orden. No se dijo.

Solo llegó una llamada desde la Secretaría de Gobierno. Caso rural sin cuerpo, sin prioridad, dijeron. El exinestigador admitió, además, que aunque oficialmente los restos no contenían material humano, los peritos nunca fueron autorizados a realizar análisis completos. Todo fue manejado como caso de abandono.

Los objetos, sotana, rosario e imagen, fueron envitubiados a un archivo en San Cristóbal y según él probablemente desechados años después por falta de valor judicial. Jimena insistió. ¿Y qué crees que pasó con él? Él miró por un momento antes de responder. Lo enterraron, pero no como aún muerto. Lo enterraron como advertencia. Era lo que todos temían.

El desaparición del padre Tomás no era un fallo, una tragedia aislada, una coincidencia de mala suerte. Era un mensaje. Con esas nuevas informaciones, Mauricio finalmente presentó una solicitud formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para reabrir el caso como desaparición forzada con participación de agentes del Estado y omisión institucional.

La solicitud incluía la fotografía, la carta, la cronología, los testimonios anónimos y el análisis de las transferencias de tierras. La respuesta inicial fue burocrática. El pedido estaba en análisis, pero dos semanas después algo pasó. Durante la madrugada, el blog Cartas desde la montaña fue hackeado. Todas las publicaciones desaparecieron.

El respaldo de Jimena, guardado en un disco duro externo, también presentaba fallas. El archivo con la imagen se corrompió. El único ejemplar restante era una copia impresa guardada en la casa de Mauricio, escondida dentro de un libro viejo de teología. Esa misma noche la casa de Mauricio fue allanada. No se llevaron nada.

Solo las gavetas donde estaban sus cuadernos fueron revueltas. Ningún vecino vio nada. La policía local registró el caso como intento de robo sin material sustraído. El mensaje era claro. Paren. Pero no pararon. Jimena reactivó el blog con una nueva identidad y republicó los textos. El caso del padre Tomás volvió a tomar fuerza en círculos académicos y de derechos humanos.

Una universidad en el norte del país invitó a Mauricio a hablar sobre el papel de la memoria en zonas de conflicto. Él aceptó, pero mantuvo el discurso centrado en la idea de que el desaparición no es solo físico, sino simbólico y que a veces escarvar en la memoria es el único acto de justicia posible. Mientras tanto, en San Juan Chamula, algo curioso comenzó a suceder.

Pequeños signos de luto reaparecieron, flores dejadas detrás de la ermita, velas encendidas en piedras planas cerca del lugar donde se encontraron los objetos. Un pañuelo blanco amarrado en una rama de árbol donde alguien escribió con carbón, aquí hubo un hombre que escuchaba.

Y entonces una mujer de la comunidad, la misma que años antes había dicho que el padre veía demasiado, decidió hablar. buscó a un periodista regional, pidió anonimato y dejó una frase, “No se fue, supo. Y cuando uno sabe, aquí no vive mucho tiempo.” Mauricio leyó eso con los ojos llorosos, porque entendía allí que tal vez nunca habría justicia plena, tal vez nunca encontrarían el cuerpo, tal vez nunca se sabrían los nombres exactos de los que lo silenciaron.

Pero aún así, el nombre de Tomás Aguirre Roldá ya no estaba enterrado, estaba volviendo. Y cada persona que hablaba, cada imagen, cada flor dejada discretamente era un pedazo de él levantándose de la tierra. Mauricio Ortega ya no esperaba justicia en términos formales. Después de meses inmerso en la historia del padre Tomás Aguirre, comprendía que ciertas heridas no se curan con tribunales o sentencias. Algunas cicatrices no son visibles.

Viven en el día a día, en los gestos contenidos, en los silencios que se repiten entre generaciones, pero también sabía que desistir sería permitir que ese silencio volviera a vencer. Por eso, cuando una editorial universitaria del sur del país lo invitó a transformar su material en un pequeño libro reportaje, dudó solo un instante. Aceptó.

El proyecto fue publicado de forma discreta, con una tirada modesta, pero con un contenido directo. El título, simple y firme, El hombre que veía demasiado. El libro reunía la cronología del desaparición, la reconstrucción de la presencia del padre Tomás en San Juan Chamula, los documentos encontrados, los relatos anónimos, la fotografía, la omisión de las instituciones y el borrado posterior.

sin acusaciones abiertas, pero con la claridad suficiente para que cualquier lector atento comprendiera el peso de lo que fue enterrado en esa montaña. Jimena Tobar escribió el prefacio en él decía, “Esta historia no ofrece justicia, pero ofrece memoria. Y a veces eso es lo único que podemos devolver a quienes fueron arrancados del mundo sin dejar huella.

” El libro circuló lentamente, pero encontró lectores atentos. Algunos profesores lo usaron en clases sobre desapariciones. Organizaciones de derechos humanos lo incluyeron en acervos sobre violencias estructurales en zonas indígenas. Un grupo de seminaristas en Guadalajara realizó una lectura colectiva en silencio como un gesto de reparación simbólica.

En San Juan Chamula, la repercusión fue discreta, como todo allí, pero no pasó desapercibida. La joven Lidia, nieta de una de las primeras fieles del padre, leyó el libro a escondidas. Después comenzó a copiar fragmentos en un cuaderno personal. Llevaba ese cuaderno hasta la ermita sellada y leía allí en voz baja, como si quisiera devolver a esas piedras lo que les había sido robado. Palabras.

Cierto día, al regresar del sendero, encontró en la puerta de su casa un sobre amarillento. Dentro estaba una de las cuentas originales del rosario del padre Tomás. la misma madera, el mismo tono oscuro y ahora con una inscripción hecha a mano. Él está en los que siguen viendo.

No le contó a nadie, solo la enterró bajo una planta de maíz en el patio de su casa y dejó una flor al lado. Era su manera de proteger esa memoria. Meses después, Mauricio recibió una carta inesperada. Venía de un religioso retirado en Puebla. Decía haber conocido a Tomás Aguirre en los años 80 durante un encuentro regional de espiritualidad y misión.

Contó que incluso en esa época Tomás ya expresaba inquietud con el tipo de presencia que la Iglesia asumía en zonas donde la tierra era más disputada que la fe. Según él, Tomás habría dicho una frase que nunca olvidó. Si alguna vez me pierdo, no busquen mi cuerpo, busquen lo que estaba viendo. Mauricio leyó y releyó esa frase durante días. Cambiaba todo o tal vez solo confirmaba lo que ya sabía, que la muerte de Tomás, aunque silenciosa, fue una muerte por elección moral.

Podría haberse callado, podría haber pedido un traslado, podría haber fingido no ver, pero se quedó, vio y pagó por eso. El libro siguió su camino, ganó traducciones independientes en archivos digitales. Una versión en Totzil fue adaptada por jóvenes de la propia comunidad en un esfuerzo delicado por devolver la historia al pueblo que la vivió.

sin heroísmo, sin espectáculo, solo como registro. Y entonces algo casi invisible ocurrió. La parroquia de San Cristóbal de las Casas, que por años había negado cualquier involucramiento, publicó discretamente en su boletín de noviembre de 2011 un párrafo breve en memoria del padre Tomás Arroldán, cuya entrega pastoral en las montañas de Chamula permanece en el corazón de quienes lo conocieron.

No era una disculpa, no era una admisión de error, pero era suficiente para que muchos entendieran. La iglesia sabía y ahora al menos admitía que él existió. Mauricio no buscaba consuelo, pero esa noche lloró. Lloró no por haber ganado, pues sabía que nada sería desenterrado, que nadie sería juzgado, que los verdaderos responsables nunca serían nombrados.

Pero lloró porque primera vez en muchos años el nombre de Tomás había sido dicho en voz alta, con respeto, sin miedo. Y eso tal vez era la única justicia posible. Cuando el boletín de la parroquia de San Cristóbal finalmente citó el nombre de Tomás Aguirre, aunque en pocas líneas algo cambió silenciosamente en San Juan Chamula.

No hubo misa especial ni pronunciamiento público, pero el domingo siguiente se vieron tres velas encendidas frente a la ermita sellada, sin placa, sin nombre, solo la llama. Fue Lidia quien las encendió. llevaba consigo el cuaderno donde había copiado fragmentos del libro de Mauricio. Leyó en voz baja, arrodillada al borde del sendero.

No esperaba compañía, pero poco después anciana apareció y se sentó a su lado. Era la misma que años atrás había advertido. Él veía demasiado. Se quedaron en silencio. Un homenaje sin palabras, solo presencia. Mientras tanto, Mauricio Ortega recibía invitaciones para entrevistas, conferencias y encuentros con familiares de desaparecidos de otras regiones del país, pero rechazaba la mayoría. No quería convertirse en un rostro público.

Su trabajo no era sobre sí mismo, era sobre un hombre que había sido tragado por un sistema de borrado, y más que eso, sobre los que eligieron recordar. Jimena Tobar, por su parte, siguió registrando nuevos casos en su serie de reportajes sobre zonas de silencio institucional en México, pero siempre regresaba en algún momento al caso de Tomás.

Era su referencia, el punto de partida, el hito. Cierto día, Mauricio recibió una carta simple, sin remitente, escrita a mano, papel común, sobre sin sello. Decía, yo estuve ahí. No lo mataron de golpe, lo llevaron primero. Pero él no gritó, solo dijo, “Ya entendí.” Y se dejó llevar. No había firma, ni lugar, ni confirmación de fecha, pero el mensaje era claro.

Alguien vio, alguien supo. Y después de tantos años, ese alguien decidió contar, aunque sin mostrar el rostro. Mauricio no divulgó la carta, la guardó en su archivo personal, porque entendió que no toda verdad necesita ser publicada. Algunas basta con que existan, que respiren.

El libro ganó una segunda edición revisada y ampliada con un nuevo epílogo escrito por Jimena. En él ella hablaba sobre el impacto del caso, no solo como registro histórico, sino como espejo colectivo. Y terminaba con una pregunta, ¿cuántos Tomás siguen allí esperando que alguien los escuche otra vez? En Puebla, donde Tomás nació, un pequeño grupo de feligreses organizó una celebración informal en su memoria.

Usaron un altar improvisado, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario con cuentas de madera simples. Nadie de la alta jerarquía de la iglesia asistió, pero había viejos conocidos, vecinos y una mujer que lo ayudó en su juventud. cuando estudiaba en el seminario. Ella dijo con la voz quebrada, era callado, pero siempre veía más de lo que decía y tal vez eso era lo que más lo definía.

Ver sin alarde, escuchar, incluso cuando nadie más quería hacerlo, permanecer, aún cuando el miedo mandaba irse. En San Juan Chamula, la vieja casa de adobe, donde vivía, ya estaba casi en ruinas. Pero alguien, nunca se supo quién, comenzó a limpiar el entorno. Cortó el monte alto, retiró piedras sueltas, fijó una cruz de madera simple en la entrada, sin nombres, sin fechas, solo un gesto, como diciendo, “Aquí hubo alguien.

” Y así lo que no se pudo probar jurídicamente comenzó a probarse emocionalmente, comunitariamente, históricamente, porque aunque sin cuerpo, sin sentencia, sin justicia formal, el desaparición del padre Tomás ya no era más silencio, era memoria viva.

Y cada nueva persona que leía encendía una vela, contaba su historia, lo hacía seguir allí, no bajo la tierra, sino entre los que, como él ver. En 2012, 16 años después de la última misa celebrada por el padre Tomás Aguirre Roldán, la ermita de San Juan Chamula, fue oficialmente retirada de los registros eclesiásticos activos. No hubo nota pública, solo un cambio de estatus en los archivos internos de la diócesis, cerrada definitivamente por abandono prolongado. Pero la verdad era otra.

Ese lugar no había sido abandonado, había sido silenciado. Mauricio Ortega recibió la noticia con la serenidad de quien ya no esperaba reconocimiento institucional. Para él, la ermita, aunque sellada y olvidada en el papel, seguía siendo un símbolo, un lugar donde por un breve momento, alguien osó escuchar lo que no debía ser dicho y desapareció.

Por eso, en los años siguientes, el nombre de Tomás volvió a surgir esporádicamente en textos académicos, pequeños documentales y charlas, pero nunca como protagonista, siempre como una presencia lateral incómoda, ese recuerdo que reaparece como ruido en un sistema que finge normalidad. Jimena Tobar siguió firme. En una de sus conferencias dijo algo que quedó marcado en muchas notas.

El caso de Tomás no es especial por lo que le pasó, es especial porque a pesar de todo alguien decidió recordarlo y eso era verdad. Si no fuera por Mauricio, si no fueran los pequeños gestos de Lidia, si no fuera la mujer que volvió a subir el sendero, su nombre habría sido borrado como tantos otros. Enterrado sin cuerpo, sin lápida, sin palabra.

En 2015, un estudiante de antropología de la UNAM fue a San Juan Chamula para investigar sobre rituales de luto en comunidades indígenas. Subió hasta la antigua ermita. Allí encontró la cruz de madera colocada en la entrada de la casa del padre, aún intacta. y a su lado un nuevo objeto, una piedra lisa, pequeña, con una cuenta de madera atada con un hilo, la misma madera de las cuentas del rosario original.

Preguntó a los habitantes quién había puesto eso. Nadie supo decir o nadie quiso decir, pero todos estuvieron de acuerdo con la frase dicha por una anciana. No fue santo, fue alguien que no se fue por miedo y eso aquí se respeta. El estudiante incluyó esa frase en su informe final, concluyendo que aunque sin culto, sin altar, sin canonización, la figura de Tomás se había convertido en parte de un tipo muy específico de memoria, la memoria de los que no pertenecen al tiempo oficial, sino al tiempo de la Tierra. Mauricio nunca

regresó a San Juan Chamula, pero en una de las últimas entrevistas que dio, reveló que soñaba con ver algún día esa casa transformada en un centro comunitario, un espacio de escucha, de lectura, de cuidado. Nada grandioso, solo un lugar donde los silencios pudieran ser dichos con calma.

Ese sueño nunca se concretó, pero de algún modo la propia historia pasó a cumplir ese papel. Hoy cuando alguien pregunta por Tomás Aguirre, difícilmente encontrará registros en archivos oficiales. No hay tumba, no hay misa de séptimo día, no hay sentencia, pero hay voces, hay páginas, hay piedras con cuentas de madera, hay una mujer que aún sube el sendero con flores y hay espectadores como tú que ahora conocen su nombre. M.

News

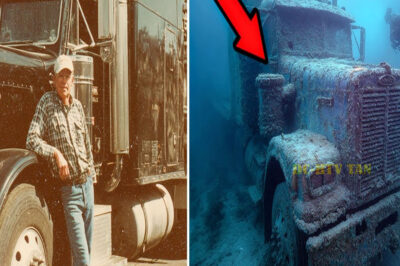

Conductor de camión desapareció en 1990 — 20 años después buzos hallaron su CAMIÓN…

Conductor de camión desapareció en 1990 — 20 años después buzos hallaron su CAMIÓN… El 25 de octubre, un equipo…

“¿SI TOCO BIEN, ME DAS COMIDA?” — dijo el ANCIANO con su guitarra… y los JURADOS RIERON sin PIEDAD…

“¿SI TOCO BIEN, ME DAS COMIDA?” — dijo el ANCIANO con su guitarra… y los JURADOS RIERON sin PIEDAD… ¿Quién…

“¡TU MADRE ESTÁ VIVA, LA VI EN EL BASURERO!” EL NIÑO POBRE GRITÓ AL MILLONARIO…

“¡TU MADRE ESTÁ VIVA, LA VI EN EL BASURERO!” EL NIÑO POBRE GRITÓ AL MILLONARIO… El millonario lo tenía todo,…

“SUJETA A MI BEBÉ, QUE VOY A CANTAR”, dijo la mendiga. Cuando soltó la voz, ¡todos LLORARON!…

“SUJETA A MI BEBÉ, QUE VOY A CANTAR”, dijo la mendiga. Cuando soltó la voz, ¡todos LLORARON!… Mujer sin hogar…

Joven canadiense de 21 años halló una foto — lo que vio destrozó a su familia…

Joven canadiense de 21 años halló una foto — lo que vio destrozó a su familia… Lucas Bergerón subió las…

Caballo DETIENE el VELORIO, ROMPE el ATAÚD de su dueño entonces hallan 1 NOTA EXTRAÑA en el CUERPO…

Caballo DETIENE el VELORIO, ROMPE el ATAÚD de su dueño entonces hallan 1 NOTA EXTRAÑA en el CUERPO… Un caballo…

End of content

No more pages to load