La doncella dormida y la promesa del multimillonario

La habitación estaba en silencio. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, rozando las cortinas doradas del dormitorio de la mansión. En la costosa cama del multimillonario estaba Sophie. Tenía la cabeza enterrada en la suave almohada blanca, y su respiración cortita era el único sonido en el cuarto. En su mano derecha sostenía un palo de trapeador, apretado con fuerza, como si se hubiera desplomado a mitad de la limpieza. En el piso, junto a ella, había una cubeta con el trapeador, olvidada. Su uniforme de empleada doméstica, blanco y negro, estaba arrugado, ligeramente empapado de sudor. Su carita morena se veía cansada, rota, pero en paz.

Entonces se escuchó el sonido de unos zapatos de piel suave contra el mármol. Jonathan Anderson, el CEO multimillonario, entró a la habitación. Se quedó helado. No podía creer lo que estaba viendo. Su empleada dormida en su cama con un trapeador en la mano. Por un momento, no se movió.

Sus ojos se abrieron más, llenos de sorpresa, pero su corazón estaba tranquilo. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro. La miró hacia abajo. Apenas tendría 18 años. Pequeña, frágil, y por la forma en que su cuerpo se hundía en la cama, estaba sumida en un agotamiento profundo, no en flojera: un cansancio real, brutal. Algo le dijo que no era un simple error. Con cuidado, se inclinó y le dio unos golpecitos en el hombro.

—Sophie.

Sus ojos se abrieron de golpe. Se incorporó como si le hubiera caído un rayo. Parpadeó dos veces, confundida. Luego sintió que el corazón se le caía. Su mirada se cruzó con la de él.

—Señor, por favor, por favor perdóneme —suplicó, cayendo de rodillas junto a la cama. Sus manos se aferraban al trapeador como si fuera su única salvación—. No fue mi intención. Se lo juro. No he dormido en toda la noche. Yo… yo debí haberme desmayado. Por favor no me corra. Se lo ruego, señor.

Las lágrimas le corrían por las mejillas. Jonathan guardó silencio. Su corazón se sentía pesado. No esperaba eso. Había visto muchas cosas en la vida, pero nunca a una empleada tan aterrada solo por haberse quedado dormida. Poco a poco, se arrodilló a su lado.

—Sophie, ¿por qué no dormiste anoche? —preguntó con suavidad, con una voz tierna, casi de padre.

Ella sorbió la nariz y desvió la mirada.

—Es mi mamá —susurró—. Está enferma. Me quedé toda la noche cuidándola. No dejaba de toser y de temblar. No pude dormir, pero tenía que venir a trabajar hoy. Es el último día del mes. Necesito mi salario para comprarle su medicina.

El pecho de Jonathan se apretó.

Se inclinó un poco más, mirándola a los ojos, llenos de lágrimas.

—¿Y tu papá?

Ella tragó saliva con dificultad.

—Era taxista. Unos ladrones armados le dispararon en la carretera cuando yo tenía 14. Desde entonces, solo somos mi mamá y yo.

Jonathan no dijo nada. Simplemente escuchó.

—Yo era la mejor alumna de mi secundaria —continuó ella, mientras las lágrimas caían más rápido—. Quería ser doctora. Pero renuncié. Nadie nos ayudó. No teníamos dinero. Me hice empleada doméstica para sobrevivir. Es la única forma de comprar las medicinas de mi mamá.

Jonathan la miró fijamente. La habitación volvió a quedar en silencio.

Por fin se puso de pie, se secó una lágrima de la mejilla y tomó su celular.

—Chofer —dijo—. Trae la camioneta, la SUV. Vamos a salir.

Sophie levantó la mirada, confundida.

—¿Señor?

—Te vienes conmigo —respondió Jonathan—. Quiero ver a tu mamá.

La boca de Sophie se abrió, pero no le salió ninguna palabra. Solo se quedó viéndolo, con los ojos muy abiertos, atónita.

Minutos después, iban manejando por los caminos polvorientos de Ajagunli. El aire estaba caliente y las ventanas del coche vibraban con el ruido de Lagos. El multimillonario nunca había estado ahí, y lo que vio le rompió el corazón.

Sophie lo guió hasta una casita: paredes cuarteadas, puerta rota, olor a enfermedad en el aire. Adentro, Amanda yacía sobre un colchón delgado en el piso. La cara pálida, el cuerpo temblando con cada tos, el cabello maltratado, los labios resecos.

La cubría un wrapper desteñido. Jonathan se arrodilló. No lo podía creer. Así vivían. La madre de la muchacha que había estado trapeando sus pisos. Una mujer que alguna vez tuvo futuro, ahora reducida a eso.

—Chofer —llamó con urgencia—. Habla a una ambulancia. Ya.

En menos de 30 minutos, Amanda iba en una camilla dentro de un hospital privado en Victoria Island, uno de los mejores de Lagos. Jonathan pagó todo por adelantado.

De hija de empleada a huésped de mansión

Sophie se quedó al lado de la cama de su mamá, tomándole la mano, llorando quedito. No podía creer lo que estaba pasando. Esa mañana solo era una empleada. Ahora, su madre estaba siendo atendida como si fuera de la realeza. Y Jonathan, el hombre que estaba dejando al mundo en shock con su bondad, se sentaba junto a ella, haciendo preguntas a los doctores con calma, asegurándose de que todo fuera perfecto.

Pero eso era apenas el comienzo. Amanda llevaba solo dos días en el hospital, pero el cambio en ella ya parecía un milagro. Sophie estaba sentada junto a la cama, viendo cómo su mamá abría los ojos y cada vez tosía menos. Por primera vez en meses, su piel tenía un ligero brillo. Sus labios ya no estaban partidos. Estaba empezando a sonreír otra vez. Era una sonrisa tenue, débil, pero ahí estaba.

Sophie se inclinó y le acarició la frente.

—Mami, te estás poniendo mejor.

Amanda asintió apenas.

—Dios mandó un ángel —susurró, mirando hacia la puerta de vidrio.

Y ahí estaba, Jonathan Anderson, con su caftán azul marino perfectamente hecho a la medida, parado afuera del cuarto, hablando en voz baja con el médico jefe. Tenía una tablet en la mano, revisando los estudios de Amanda como si fuera parte de su propia familia. Cuando se dio cuenta de que Sophie lo miraba, le dio una pequeña sonrisa y entró.

—Hablé con los doctores —dijo suavemente—. Va a necesitar unos días más, pero todo se ve bien. La infección ya empezó a desaparecer.

Sophie se puso de pie e hizo una pequeña reverencia.

—Señor, no sé cómo agradecerle.

Él levantó la mano.

—No hace falta, Sophie. Ya me agradeciste confiando en mí.

Ella parpadeó, conteniendo nuevas lágrimas.

—¿Por qué está haciendo todo esto por nosotras? Ni siquiera nos conocía.

Él respiró hondo y se sentó en la silla junto a Amanda.

—Cuando mi esposa Cynthia murió al dar a luz a nuestro tercer hijo —dijo con la voz cargada—, yo casi me rendía. La casa se sentía fría y vacía. Tenía dinero, pero el dinero no me abrazaba en la noche. No podía criar a mis hijos.

Apartó la mirada; el recuerdo le cruzaba los ojos con fuerza.

—Así que me hice una promesa. Si algún día me encontraba con alguien que necesitara ayuda, y yo pudiera dársela, lo haría. Porque lo único peor que morir es vivir con la culpa de haber ignorado a alguien a quien pudiste salvar.

El corazón de Sophie se hinchó.

Amanda alargó la mano despacio y tomó la de él, con la voz temblorosa.

—Gracias por vernos… por no voltear la cara.

Jonathan sonrió y luego se puso de pie.

—Ahora recupérate, porque cuando te den de alta, no voy a permitir que vuelvan a ese lugar al que llaman casa. Se van a mudar a la mansión. Tenemos suficientes cuartos vacíos.

Amanda parpadeó.

—Señor…

Él hizo un gesto con la mano.

—Llámame Jonathan. Y no se hable más.

Tres días después, la SUV negra entró en la entrada de la mansión Anderson. Los portones se abrieron despacio mientras Amanda, ya caminando firme por sí misma, bajaba del coche y levantaba la vista hacia la casa enorme. Sujetaba la mano de Sophie con fuerza.

—Dios… —susurró Amanda.

Las columnas de mármol se alzaban hacia el cielo. El jardín estaba recortado a la perfección. Una fuente burbujeaba en el centro y los balcones de vidrio brillaban bajo el sol.

Sophie tenía la boca abierta. Ella había limpiado esos pisos. Había barrido esas escaleras. Pero ahora, por primera vez, estaba entrando por la puerta principal no como empleada, sino como huésped.

Adentro, la ama de llaves, la señora Adah, salió apresurada, con los ojos muy abiertos al ver a Sophie y Amanda.

—Ah, estas deben ser la señora Amanda y Sophie. Bienvenidas, bienvenidas. Por favor, pasen.

Sophie casi se le olvidó cómo caminar. Todo olía a lavanda fresca. Las lámparas de cristal brillaban como diamantes. La señora Adah las guio escaleras arriba y luego por un pasillo largo.

—Estos son sus cuartos —dijo, abriendo dos puertas enormes.

Sophie entró y se quedó sin aire. Una cama tamaño queen con detalles plateados.

—Las muchachas ya saben —continuó la señora Adah—. Amanda, tu puesto ya está listo. Hablé con Recursos Humanos en la oficina central. Dijiste que eras analista de datos, ¿verdad?

Amanda asintió despacio.

—Vas a empezar el próximo mes, cuando estés totalmente recuperada. Sophie, tú vas a regresar a la escuela.

Sophie parpadeó.

—Señor… Jonathan…

Él levantó la mano con firmeza.

—Contraté a un tutor privado para prepararte para tu examen de admisión a la universidad. Vas a estudiar Medicina. Dijiste que ese era tu sueño, ¿no?

La boca de Sophie se abrió.

—Sí, pero…

—Nada de peros —dijo Jonathan—. En esta casa, los sueños no se mueren. Aquí los alimentamos hasta que reviven.

Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida, alguien creía en ella. Alguien poderoso. Alguien que no la veía solo como una empleada.

Creciendo juntos: un multimillonario, una madre y un nuevo comienzo

Los días pasaron rápido. Sophie empezó sus clases con el tutor privado todas las mañanas a las 9:00 a.m. en una de las salas de estudio de la mansión Anderson. El tutor, el señor Daniel Carter, era estricto pero justo. Y Sophie… Sophie era brillante.

No tardó mucho en que Jonathan se diera cuenta de que tenía la mente de una cirujana.

Amanda también empezó a recuperar fuerzas. Para la tercera semana, ya estaba aprendiendo nuevos sistemas en la empresa. Jonathan insistió en que trabajara solo medio tiempo hasta que estuviera recuperada al 100 %.

Una tarde, Amanda estaba en la cocina, picando verduras junto con la señora Adah cuando Jonathan entró con una bolsa de mandado recién comprada. En cuanto sus miradas se cruzaron, algo suave pasó entre ellos.

—¿Necesitan ayuda? —preguntó él.

Amanda soltó una risita.

—¿Un multimillonario ofreciendo picar cebolla? Eso dejaría en shock a su consejo de administración.

Él sonrió.

—Que se queden en shock.

Desde ese día, su amistad se hizo más profunda. Las cenas dejaron de ser silenciosas. Había risas. A Amanda le encantaba cocinar. Sarah se sentía lo bastante segura como para hablar más. Sophie sentía que volvía a tener familia.

Pero no fue hasta un domingo por la tarde, mientras estaban en el balcón viendo el atardecer sobre la ciudad, tomando jugo fresco y riéndose del baile de Emmett, que Sophie se dio cuenta de algo.

La forma en que su jefe miraba a su mamá.

La forma en que Amanda se sonrojaba cada vez que sus miradas se cruzaban.

Sophie se inclinó y le susurró al oído a Amy:

—¿Crees que a tu papá le gusta mi mamá?

Amy soltó una risita.

—Creo que le gusta mucho. Nunca sonríe tanto.

Unas semanas después, Jonathan tocó la puerta del cuarto de Amanda. Ella abrió, sorprendida.

—Haz tu maleta —dijo él.

—¿Qué?

—Quiero que vengas conmigo a Abuja. Solo es una junta de negocios de dos días. Dijiste que antes eras consultora de datos, ¿no? Quiero tu opinión sobre un nuevo software de análisis que estamos considerando.

Amanda dudó.

—No sé, Jonathan…

—Sophie dijo que eras de las mejores.

Amanda suspiró, sonriendo con pena.

—Está bien. Voy.

Ese viaje lo cambió todo. No fue solo trabajo. Platicaron horas en el lounge del hotel. Ella le contó de su infancia. Él le habló de la muerte de Cynthia, su esposa. Compartieron comidas, se rieron de recuerdos tontos, y se quedaron viendo las estrellas desde la azotea del hotel.

Cuando regresaron a Lagos, algo había cambiado entre ellos: algo que no se decía, pero era real.

Una noche, mientras Sophie pasaba por la puerta abierta del balcón, volvió a verlos. Jonathan y Amanda sentados juntos en el sillón de mimbre, compartiendo un vaso de jugo de frutas y riéndose bajito.

Entonces Jonathan se volvió hacia Amanda, metió la mano al bolsillo y se arrodilló lentamente sobre una rodilla.

Sophie ahogó un grito.

Amanda se tapó la boca, en shock.

Jonathan abrió una pequeña cajita negra. Dentro había un anillo de diamante impresionante.

—Amanda —dijo suavemente—, me he enamorado de tu fuerza, de tu bondad, de tu espíritu. No solo sanaste el corazón de mis hijas. Sanaste el mío. ¿Te casarías conmigo?

Las lágrimas se desbordaron de los ojos de Amanda.

—Sí —susurró—. Sí, me casaré contigo.

Sophie salió corriendo de detrás de la cortina y se lanzó a abrazarlos a los dos.

La noticia del compromiso se regó por toda la mansión Anderson como pólvora. Desde el jardinero hasta los guardias de seguridad, todos estaban felices. Hasta el chef preparó un lote especial de cupcakes de vainilla con la frase “Felicidades, Jonathan & Amanda” escrita en betún azul.

Las niñas —Sarah, Amy y Sophie— no dejaban de sonreír.

Sophie estaba sentada en el jardín, viendo a Amanda a través de la ventana mientras caminaba por la sala, tarareando bajito. Había un brillo en la cara de su mamá, uno que Sophie no había visto en años.

Amanda llevaba un vestido lila que Jonathan le había regalado la noche de la propuesta. La tela caía elegante con cada paso, haciéndola ver como una reina.

Sophie se secó una lágrima. No de tristeza, sino de asombro.

Semanas atrás, ella estaba trapeando pisos. Su mamá estaba tosiendo en un cuartito derrumbado. Ahora… ahora su madre estaba a punto de casarse con uno de los hombres más ricos y más buenos de Nigeria, y Sophie se preparaba para el examen de admisión a la universidad con un tutor privado y una laptop nuevecita.

Todavía se preguntaba: “¿Esto de verdad está pasando?”

Bodas, milagros y el ascenso de una hija

Los planes de la boda eran sencillos pero elegantes, justo como Amanda. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín trasero de la mansión Anderson, bajo una enorme carpa blanca decorada con flores de hibisco y luces rosadas suaves.

Amanda llevó un vestido color marfil, con los hombros descubiertos, que hacía que su piel oscura brillara como miel bajo el sol. Su cabello corto y natural estaba adornado con pasadores dorados. Caminó por el pasillo tomada del brazo de Sarah y Amy, mientras Sophie la esperaba orgullosa en el altar, sosteniendo el ramo.

Mientras la música sonaba y Amanda se acercaba a Jonathan, los invitados murmuraban admirados:

—¿Es la hija de la empleada?

—No, es la futura doctora Sophie.

Los votos fueron llenos de sentimiento.

—Pensé que el amor solo se tenía una vez —dijo Jonathan, tomando las manos de Amanda—. Pero entonces llegaste tú a mi vida y me recordaste que a veces la sanación también trae amor.

Amanda sonrió entre lágrimas.

—Yo estaba muriéndome… pero la bondad tocó a mi puerta y me trajo de vuelta a la vida.

Sophie ya no pudo contenerse: lloró. Lágrimas de alegría. Lágrimas de sanación.

Los aplausos que siguieron casi hicieron temblar las nubes.

Nueve meses después, Amanda y Jonathan dieron la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, un bebé sano al que llamaron Evan. La casa estalló de alegría.

Sarah y Amy corrieron al cuarto del hospital para ver a su hermanito, riendo y peleándose por quién lo cargaría primero.

Sophie se quedó al pie de la cama, con la mano sobre el corazón. Amanda, ahora luminosa, llena de vida y fuerza, le sonrió a su hija.

—Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?

Sophie asintió.

—De aquel colchón en el piso… a esto.

Las dos se rieron bajito.

Jonathan entró cargando un enorme oso de peluche para Evan. Le dio un beso en la frente a Amanda y dijo con orgullo:

—Este niño va a crecer en una casa llena de amor.

La nueva vida de Sophie no la distrajo de sus sueños. Al contrario, le dio más hambre de salir adelante.

Con la ayuda de su tutor y las conexiones de Jonathan, pasó el examen de admisión a la Universidad de Lagos con calificaciones sobresalientes. Su carta de aceptación para estudiar Medicina y Cirugía llegó acompañada de una beca completa patrocinada por la Fundación Anderson.

Cuando leyó la carta en voz alta en la sala, la casa entera estalló en celebración.

—Yo sabía —gritó Amy, bailando por todos lados.

—Te lo dije —dijo Jonathan, levantando a Sophie en un abrazo de padre.

Hasta el pequeño Evan, que apenas balbuceaba, aplaudió mientras Amanda se limpiaba las lágrimas de alegría.

Esa noche, Jonathan organizó una pequeña cena de despedida en honor a Sophie. El patio trasero estaba decorado con luces de hada y una banda de jazz tocaba sus canciones favoritas. Amanda llevaba un vestido de satín verde. Jonathan dio un discurso que dejó a todos conmovidos.

—Desde el día que la vi dormida en mi cuarto, supe que era distinta —dijo—. No era solo una empleada. Era alguien que cargaba con demasiado peso encima y aun así tenía mucha gracia. Hoy, me siento orgulloso de llamarla mi hija.

Sophie se levantó y le dio el abrazo más largo y cálido que jamás le había dado. No dijo nada. No podía. Su corazón estaba lleno.

La vida universitaria no fue fácil. Pero Sophie brilló. Vivía en un departamento para estudiantes no muy lejos del campus, pero regresaba a casa cada fin de semana. Sus profesores admiraban su inteligencia. Sus compañeros respetaban su disciplina. Se ganó fama de ser la alumna que hacía las preguntas más profundas en las clases.

Fue durante una conferencia médica en Abuja que conoció a George Miller, un joven neurocirujano brillante de Ibadan que acababa de regresar de Estados Unidos. Se encontraron durante un panel sobre tumores cerebrales y conectaron de inmediato.

Intercambiaron números, compartieron apuntes y recursos de estudio, y al poco tiempo empezaron a salir. George era humilde, amable, y muy inteligente. Lo mejor de todo: quería a Sophie por quien era, antes y después del cuento de hadas.

Cuando Sophie lo llevó a casa un fin de semana, Jonathan se lo llevó a caminar por el jardín.

—¿Cuáles son tus intenciones? —preguntó con su tono calmado de siempre.

George sonrió.

—Apoyarla. Crecer con ella. Y, si ella quiere… construir una vida juntos.

Jonathan le dio una palmada en la espalda.

—Entonces ya tienes mi bendición.

Un año después, tras graduarse, George le propuso matrimonio a Sophie justo en el mismo lugar donde Jonathan le había propuesto a Amanda. Toda la familia se reunió en el jardín de la mansión, fingiendo que solo era una cena normal.

George se arrodilló justo cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Sophie ahogó un grito.

—Te pusiste de acuerdo con ellos —dijo.

George se rió.

—Claro. No puedes sorprender a los Anderson sin pedir permiso.

Ella dijo:

—Sí.

La boda fue espectacular. Amanda, ahora más radiante que nunca, dio un discurso muy emotivo durante la recepción.

—Sophie —dijo, mirando a su hija con una sonrisa llena de orgullo—, siempre has sido una guerrera. Nunca te rendiste, ni siquiera cuando el mundo te dio todas las razones para hacerlo. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido.

Sophie abrazó a su mamá con fuerza.

—Soy quien soy porque tú me enseñaste a ser fuerte.

Círculo completo: de trapeador en mano a legado familiar

Mientras tanto, la vida de Amanda también había cambiado más de lo que jamás imaginó. Ahora era Directora de Datos e Inteligencia en Anderson Holdings, trabajando directamente bajo Jonathan. Sus viajes de trabajo la llevaban por el mundo: Dubái, Londres, Sudáfrica. Daba conferencias de tecnología. Dirigía equipos.

Pero en casa seguía siendo “mami” para Evan, y el corazón de la mansión. Su amor por Jonathan se hacía más profundo con cada día. Seguían teniendo cenas tranquilas en el balcón. Seguían dejándose notitas escritas a mano debajo de las almohadas.

Eran una familia construida no sobre el dinero, sino sobre sanación, segundas oportunidades y amor.

Y justo cuando parecía que la vida no podía mejorar, mejoró. Tres años después de la boda de Sophie, ella dio a luz a gemelos: un niño y una niña. Los llamó Jeremy y Janet, por su difunto padre y por Cynthia, la difunta esposa de Jonathan.

Cuando Amanda cargó a sus nietos por primera vez, rompió en llanto.

—Son milagros —susurró.

Jonathan estaba a su lado, cargando a Evan, ahora un niño parlanchín de cuatro años.

—Círculo completo —dijo él.

Amanda lo miró con los ojos llenos de emoción.

—¿Te das cuenta de que nada de esto habría pasado si ese día no te hubieras detenido a despertar a una empleada dormida en tu cama?

Él sonrió y le dio un beso en la frente.

—A veces las puertas más poderosas se abren con el toque más suave.

Sophie se acercó, sosteniendo a sus recién nacidos. Miró la mansión, a su familia, las risas, y susurró:

—Gracias, Dios, por la bondad, por darnos un hogar.

Era un sábado por la mañana, de esos brillantes, cuando el pasado tocó a la puerta… literalmente. La mansión Anderson estaba inusualmente tranquila. Amanda estaba en el jardín recortando flores con Sarah y Amy. Evan manejaba su carrito de juguete por el pasillo largo, gritando de alegría.

Sophie, ahora doctora titulada, había vuelto a casa ese fin de semana con George y los gemelos. La sala estaba llena de risitas de bebé, biberones y juguetes por todos lados.

Entonces sonó el timbre. Jonathan, que acababa de llegar de su trote matutino, se secó la cara con una toalla y fue a abrir. Al ver quién estaba afuera, se detuvo y frunció un poco el ceño.

Frente al portón había una mujer con un wrapper rojo desteñido y una bolsa de plástico en la mano. La cara maltratada por el sol, los labios agrietados y los pies cubiertos de polvo.

—Buenos días, señor —dijo la mujer con voz temblorosa—. Yo… yo estoy buscando a Sophie.

Jonathan la miró otra vez, luego se dio la vuelta.

—Sophie —llamó—, alguien vino a verte.

Sophie salió del comedor cargando a la pequeña Janet en brazos.

—¿Quién es?

En cuanto sus ojos se posaron en la visitante, se quedó inmóvil. Parpadeó. El pecho se le apretó.

Era su tía, la única hermana de su papá: la tía Dana.

La misma mujer que se burló de su mamá por ser “débil e inútil” después de la muerte de su papá.

La misma que se negó a ayudarlas cuando no tenían ni para comer.

La misma que agarró el dinero de la pensión de su padre y desapareció.

La misma que se rió y dijo: “Nadie quiere ayudar a una mujer que tose como cabra muriéndose”.

Sophie respiró hondo.

—¿Qué haces aquí?

La tía Dana bajó la mirada.

—Supe lo que pasó. Tu boda… tu éxito. Lo vi en Facebook. No sabía cómo encontrarte.

Sophie no respondió.

—Me equivoqué, Sophie —continuó la mujer—. Pensé que tu mamá se iba a morir pobre. Me burlé de ella. Pero ahora veo que Dios de verdad las levantó.

Jonathan se hizo a un lado, dejando que la mujer entrara. Amanda entró desde el jardín con una expresión serena. Cuando vio quién era, se congeló… pero solo por un segundo.

—Buenos días, tía Dana —dijo Amanda con calma.

La mujer se arrodilló de inmediato.

—Amanda, por favor perdóname. Te dije cosas horribles. Te dejé sufrir. Nunca imaginé que llegaría este día. No pensé que sobrevivirías.

Amanda la ayudó a levantarse.

—Te perdoné hace mucho —dijo—. Solo que nunca pensé que volvería a verte.

La tía Dana rompió en llanto.

—Por favor, mi salud está muy mal. Mi hija me corrió. No tengo a nadie.

Sophie miró a su madre y luego a Jonathan. Él asintió en silencio.

—Déjenla quedarse —dijo Amanda en voz baja—. No por ella, sino por la misericordia que Dios tuvo con nosotras.

Le dieron el cuarto de visitas cerca de las habitaciones del personal.

Y así, el pasado regresó… pero esta vez ya no tenía poder para hacerles daño.

Esa noche, Sophie se quedó en el balcón, viendo cómo la luna se reflejaba en la alberca de la mansión. George llegó y la rodeó con sus brazos por la cintura.

—Lo hiciste bien hoy —dijo con suavidad.

—No quería —admitió Sophie—. Pero no dejaba de pensar en lo que mi papá habría hecho. Él era bueno con ella, incluso cuando ella se burlaba de él.

George le dio un beso en la frente.

—Por eso tu papá sigue viviendo en ti.

Ella sonrió y volvió la vista al horizonte.

—Sigo preguntándome… ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasamos de ser la familia que todos pisoteaban… a ser los que ahora levantan a otros?

—Porque nunca dejaste de ser quien eres —respondió George en voz baja—. La bondad te trajo hasta aquí.

La Fundación de Esperanza y una nueva batalla

Sophie se giró para verlo.

—Quiero hacer algo grande, George. Quiero construir una fundación con el nombre de mi papá. Una que ayude a niñas como yo. Niñas que tuvieron que dejar la escuela. Niñas que perdieron a sus padres. Niñas cuyos sueños siguen vivos, pero enterrados bajo el dolor.

George sonrió.

—Entonces hagámoslo. Vamos a construirla juntos.

La Fundación Jerry Amanda se inauguró tres meses después. Un evento hermoso en un hotel de cinco estrellas en Lagos, organizado por Sophie y Amanda. La alfombra roja estaba llena de cámaras, medios de comunicación, celebridades y personajes importantes. Pero las invitadas más importantes eran las niñas: pobres, huérfanas o abandonadas, que nunca antes habían pisado un salón de lujo.

Sophie llevaba un traje blanco con bordados dorados, sosteniendo el micrófono mientras el público la contemplaba con admiración.

—Yo también fui como ellas —dijo, señalando a las niñas de la primera fila—. Perdida, con hambre, olvidada. Pero un desconocido cambió nuestra vida con un solo acto de bondad. Hoy somos la prueba de que la esperanza nunca está tan lejos.

El salón estalló en aplausos. Amanda estaba a su lado, aplaudiendo con lágrimas en los ojos.

Jonathan, de pie junto al escenario, sostenía a Evan en brazos. Había visto a Sophie trapeando sus pisos. Ahora la veía cambiando el mundo.

Una semana después del lanzamiento de la fundación, Amanda recibió una llamada de un número desconocido.

—¿La señora Amanda Anderson? —preguntó una voz.

—Sí, ella habla.

—Le habla el doctor Adam Baker, del Hospital General de Abuja. Encontramos algo inusual en sus estudios recientes. Usted vino a un chequeo de rutina, pero queremos que venga para más pruebas.

El corazón de Amanda dio un salto. No le dijo nada a nadie, ni a Sophie ni a Jonathan. Quería estar segura primero, pero ella ya lo sentía: esa tos antigua había regresado, apenas un poco en la noche, y a veces le apretaba el pecho.

Reservó un vuelo a Abuja a la mañana siguiente, diciendo que iba a visitar a una amiga en el hospital.

Se quedó quieta mientras el doctor revisaba sus resultados. Él levantó la vista, con una expresión seria.

—Amanda… tiene un tumor en el pulmón derecho. Está en etapa temprana, pero tenemos que actuar rápido.

Amanda sintió que el aire se le escapaba. ¿Otra vez? ¿Ahora?

El doctor siguió:

—Hay muchas posibilidades de recuperación con cirugía, pero debemos movernos pronto.

Ella asintió, tratando de respirar.

Cuando regresó a Lagos esa tarde, Jonathan ya la esperaba.

—Te ves cansada —dijo con ternura.

Amanda esbozó una sonrisa débil.

—Solo fue un día largo.

Él la abrazó.

—Vamos a descansar. Ya hiciste mucho esta semana.

Amanda se recargó en su pecho, con el corazón acelerado. Ya había vivido un milagro. Vio a su hija resurgir de las cenizas. Probó el amor después de la muerte. Pero ahora… ¿sobreviviría a esta tormenta?

Unos días después, Sophie encontró los resultados de los estudios en el bolso de Amanda. Había entrado al cuarto para ayudar a doblar ropa, y la carpeta se cayó al piso.

Se quedó congelada.

Masa pulmonar.

Intervención quirúrgica urgente.

Las rodillas le temblaron.

—Mami… —susurró, sosteniendo los papeles.

Amanda entró y vio a su hija llorando con los estudios en las manos.

—Ay, mi niña… —dijo despacio.

Sophie se volteó, con la cara mojada de lágrimas.

—¿Ibas a ocultarme esto?

—No quería preocuparte.

—Eres mi mamá. ¿Crees que preferiría no saber después de todo lo que hemos pasado?

Amanda se sentó en la cama, abrazando a su hija.

—Tengo miedo, Sophie. Pero voy a pelear, igual que la primera vez.

Jonathan entró unos minutos después y, al notar la tensión, se quedó en silencio. Sophie le dio los estudios. La expresión de él cambió.

No dijo nada. Solo se acercó a Amanda y se arrodilló frente a ella.

—Vamos a pelear esto juntos.

Las semanas siguientes estuvieron llenas de visitas al hospital, pruebas, segundas opiniones y oraciones con lágrimas. Toda la familia se unió.

Jonathan canceló todos sus viajes. Sophie pidió un permiso temporal en su hospital. Hasta Amy dejó sus clases de natación para ayudar con la comida de Amanda.

Una mañana tranquila, Amanda estaba parada frente a la ventana con su bata, viendo el jardín. Sophie llegó y le tomó la mano.

—Un día me dijiste que yo te devolví la vida —le dijo suavemente—. Ahora me toca a mí ayudarte a recuperarla.

Amanda sonrió, dejando que una lágrima cayera.

El aire del Hospital Universitario de Lagos se sentía más frío que de costumbre. Amanda yacía tranquila en la camilla, con el rostro sereno, los dedos aferrados a un rosario que Sarah le había dado esa mañana.

La cirugía estaba programada para las 10:00 a.m. en punto.

Afuera del quirófano, la familia Anderson esperaba. Jonathan, con la cabeza inclinada, oraba en silencio. Sophie estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando fijamente los árboles del otro lado del muro.

Ese día no era solo una hija. También era doctora. Sabía exactamente lo que estaba en juego.

George le sostenía la mano con fuerza.

—Es fuerte —susurró—. Ha pasado por cosas peores.

—Lo sé —respondió Sophie, intentando contener las lágrimas—. Pero esta vez… tengo miedo.

—No se irá a ningún lado —dijo Jonathan con firmeza, levantando la mirada—. Me hizo prometerle que llevaríamos a Evan a la playa cuando se recupere. Ya tengo todo reservado. Va a salir bien.

Amy y Sarah estaban sentadas juntas en la banca, con las cabezas recargadas una sobre la otra. Evan se había quedado con la niñera en casa, demasiado pequeño para entender lo que estaba ocurriendo.

Al fin salió el cirujano. Sophie sintió que se le detenía la respiración. Todos se pusieron de pie.

El doctor se quitó el cubrebocas.

—Salió bien —dijo con una sonrisa cansada—. Era etapa temprana, como esperábamos. Pudimos remover el tumor por completo. Ahora está en recuperación. Va a necesitar tiempo para sanar, pero se va a poner bien.

La sala se llenó de lágrimas y suspiros de alivio. Jonathan abrazó a Sophie tan fuerte que casi no podía respirar.

—Gracias, Dios —susurró ella.

Les permitieron entrar de dos en dos. Jonathan fue primero, tomando la mano de Amanda con delicadeza.

Sus párpados temblaron y se abrieron.

—Estás aquí —murmuró.

—Nunca me fui —respondió él, llevando su mano a la mejilla.

—¿Ganamos?

Él sonrió.

—Siempre ganamos.

Quince años después: el poder de un solo acto de bondad

Tres meses después, la familia se reunió en la gran sala de la mansión Anderson para lo que parecía una fiesta sorpresa de cumpleaños. Pero no solo era para Amanda. También celebraban el primer aniversario de la Fundación Jerry–Amanda.

Ese evento se había convertido en una de las plataformas benéficas más comentadas de Nigeria. Más de 120 niñas recibían ya becas y apoyo gracias a la visión de Sophie y al financiamiento de Jonathan.

Amanda estaba más fuerte que nunca. Su belleza volvía a ser natural, sin esfuerzo. Su piel café, impecable, brillaba con la luz de la tarde. Su cabello corto y rizado se veía perfecto; su vestido durazno destellaba con suavidad bajo las lámparas.

Estaba de pie en el centro de la sala, con un micrófono en la mano, mirando al público, pero sus ojos se detenían en los rostros que más importaban: Sophie, George, Jonathan, Amy, Sarah y el pequeño Evan, sentado en la esquina, chupando el betún de su cupcake.

—He estado en muchos escenarios en mi vida —comenzó Amanda, con la voz firme, suave—. Pero nunca un momento ha sido tan precioso como este.

Hizo una pausa.

—No hace mucho, yo estaba acostada en un colchón delgado, en un cuarto húmedo… tosiendo la vida entera… lista para morir. Mi hija, Sophie, andaba trapeando pisos, intentando salvarme. Y ninguno de ustedes la conocía. Era invisible para el mundo… pero no para Dios.

Sophie se secó una lágrima de la mejilla.

Amanda siguió:

—Un multimillonario entró un día a su cuarto y encontró a una empleada dormida en su cama… y en lugar de enojo, le mostró bondad. Ese solo acto no solo la salvó a ella. Me salvó a mí. Le dio sentido a nuestras vidas.

Volteó hacia Jonathan.

—Ese día no solo nos ayudaste. Nos reconstruiste. Me diste la oportunidad de vivir de nuevo… de amar otra vez… de ser madre, esposa y mujer llena de esperanza.

Se hizo hacia atrás mientras la sala se llenaba de aplausos.

Entonces Jonathan dio un paso al frente.

—Hay algo que quiero hacer —dijo, sacando una carpeta azul marino.

—Amanda, Sophie… este es el título de una nueva propiedad en Surulere. Va a ser la sede permanente de la Fundación Jerry–Amanda.

Se escucharon exclamaciones por todos lados.

Jonathan sonrió y le dio la carpeta a Sophie.

—Se acabó eso de rentar oficinas. Esta fundación ha cambiado vidas. Se merecen un hogar propio para seguir haciendo más.

Sophie lo abrazó fuerte, susurrando:

—Te quiero, papá.

Era la primera vez que lo llamaba así.

Él no respondió con palabras. Solo la sostuvo, con el corazón rebosando.

Un año después, Sophie ya era una de las pediatras principales en uno de los mejores hospitales de Lagos. Su nombre tenía peso. Había salvado decenas de vidas.

Pero esa mañana, otra cosa estaba a punto de salvar la suya.

Estaba en plena ronda de pacientes cuando sintió un mareo. Se sostuvo del borde de la cama para no caer. Su colega, el doctor Lucas, la vio.

—¿Estás bien?

—Sí… creo que nada más me salté el desayuno.

Pero al mediodía vomitó dos veces y tuvo que sentarse en la sala del personal.

George llegó corriendo.

—Te llevo a que te revisen ya mismo —dijo con firmeza.

Una hora después, estaban en una clínica. El doctor sonrió ampliamente después del ultrasonido.

—Felicidades, doctora Sophie. Está embarazada de gemelas.

George se quedó congelado.

La boca de Sophie se abrió, sorprendida otra vez.

—¿Gemelas? ¿Otra vez esto?

Los dos se rieron, abrumados.

—Dos niñas —añadió el médico—. Las dos sanas. Igual de fuertes que su mamá.

La familia Anderson estaba eufórica. Jonathan casi tira el teléfono cuando le dieron la noticia.

—¿Más gemelos? —rió—. Ya vamos a tener que ampliar la mansión.

Amanda abrazó a Sophie con tanta fuerza que le salieron lágrimas de felicidad.

—Este es el premio de Dios —dijo—. Por cada lágrima que alguna vez derramaste.

Nueve meses después, Sophie dio a luz a dos hermosas niñas: Nora y Natalie. George las cargó como si fueran de cristal.

—Bienvenidas a casa —susurró.

Amanda se quedó con Sophie todo el tiempo durante la recuperación. Bañaba a las bebés, les daba el biberón en la noche, les contaba cuentos para dormir.

Viendo a Amanda ahora, nadie podría imaginar que alguna vez estuvo al borde de la muerte. Era fuerte, alegre y llena de propósito.

Y Jonathan… era el abuelo más orgulloso del mundo. Había construido imperios, se había sentado en juntas con presidentes, pero nada le daba tanta alegría como tener a sus nietos en brazos.

—Esto —le dijo a Amanda una noche— es la única riqueza que necesito.

Diez años después, la mansión Anderson estaba llena de música, risas y celebración. Ese día era el 15.º aniversario de bodas de Jonathan y Amanda. Amigos, empleados y familia se reunieron bajo una gran carpa blanca en el jardín.

Sophie, ya de 36 años, estaba de pie con un vestido de encaje blanco y dorado, viendo cómo sus hijas gemelas bailaban con su primito, Evan Jr. George estaba junto a ella, con el brazo alrededor de su cintura.

Amanda y Jonathan subieron a la tarima. Todos se pusieron de pie y aplaudieron.

Amanda se acercó al micrófono.

—Hace quince años, yo no era nadie —dijo—. No tenía trabajo, ni dinero. Estaba enferma, abandonada y sin esperanza. Pero un desconocido me dio una oportunidad. Un multimillonario me dio su corazón.

Se detuvo y miró a Jonathan.

—Tú no solo me salvaste. Me diste el valor de soñar otra vez. Le diste un papá a mi hija. Le diste a nuestra historia un final que nadie se imaginaba.

Jonathan tomó el micrófono.

—Y tú —dijo con una sonrisa— me diste paz. Me sacaste de la oscuridad. Me hiciste creer en el amor otra vez. Hay quienes piensan que la riqueza se mide en oro o terrenos. Pero ahora sé que la verdadera riqueza está en la gente que levantas, en los que crías, y en el amor que dejas cuando ya no estás.

La gente estalló en aplausos.

Sophie se acercó con una cajita especial.

—Tenemos un último regalo —dijo.

Se lo entregó a Amanda. Dentro había una placa dorada:

Amanda Johnson Anderson

La mujer que se levantó.

La madre que luchó.

La esposa que sanó.

La reina de nuestro hogar.

Amanda se quedó sin aliento.

Jonathan le dio un beso en la mejilla justo cuando el sol se ocultaba detrás de la mansión.

La familia se reunió para la foto. Amanda se sentó en el centro, rodeada de Sophie, George, Sarah, Amy, Evan y los cuatro nietos.

El fotógrafo contó:

—Uno… dos…

Pero antes de que terminara, Amanda levantó la mano.

—Esperen —dijo.

Se volvió hacia Jonathan, tomó su mano y le susurró lo bastante fuerte para que la familia escuchara:

—¿Te acuerdas del día que encontraste a Sophie dormida en tu cuarto?

Él sonrió.

—Me acuerdo de todo.

Ella susurró:

—Ese solo acto nos trajo hasta este momento.

Y así, sonrieron para la foto, capturando no solo una imagen, sino todo un viaje de sanación, bondad y transformación.

News

(nk)El hijo del millonario rompía plato. hasta que una camarera callada le ofreció su mano.

Déjalo inmediatamente. La voz del multimillonario retumbó y en ese mismo instante otro plato se estrelló contra el suelo, rompiendo…

(nk)La Fragilidad del Mármol

El Primer Cuchillo: Lo Que Vio Ricardo El chorro de agua hirviendo golpeó el mármol, liberando un vapor químico que…

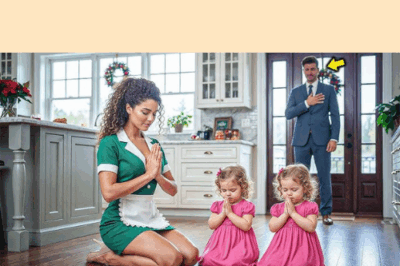

(nk)PADRE SOLTERO vio a su EMPLEADA arrodillada ORANDO por SUS HIJAS y NO PUDO CONTENER las LÁGRIMAS

Padre soltero vio a su empleada arrodillada orando por sus hijas en Navidad y no pudo contener las lágrimas. Patricio…

(nk)“Estoy embarazada”: la revelación que Maite Perroni guardó durante meses y el sorpresivo desenlace que dejó a todos sin palabras

“Estoy embarazada”: la inesperada confesión de Maite Perroni que sacude a sus seguidores, revela por fin al misterioso padre de…

Mi marido rompió conmigo por mensaje de texto: «He terminado contigo…

El mensaje llegó mientras estaba atendiendo clientas en mi boutique. “Me voy de la casa y me mudo a Miami…

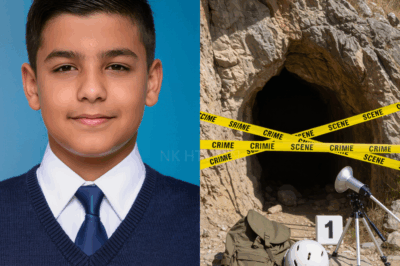

Desapareció durante una excursión escolar en 1983… La verdad tardó 35 años en conocerse…..

El 15 de marzo de 1983, 32 estudiantes de séptimo grado de la escuela secundaria San Miguel subieron al autobús…

End of content

No more pages to load