Sábado 17 de julio de 1982, 06:23 de la mañana. A esa hora exacta, seis adolescentes entre 14 y 16 años desaparecieron sin dejar rastro en una zona boscosa al pie de la sierra de Otontepec, en las afueras de Tuxpan, Veracruz. La excursión escolar en la que participaban se desarrollaba dentro de un

perímetro supuestamente seguro, marcado por senderos delimitados y bajo la supervisión de varios docentes.

Pero aquella mañana, durante una pausa para el desayuno, los seis muchachos tomaron un desvío no autorizado y se internaron por una vereda secundaria casi invisible entre la maleza, que descendía hacia un barranco cubierto de elchos y árboles de sombra espesa. Nadie los volvió a ver. Los

desaparecidos registrados más tarde en el acta de denuncia eran estudiantes del bachillerato técnico agropecuario número 13.

Todos con los bolsillos llenos de curiosidad y con el futuro colgado al cuello en mochilas escolares desilachadas. A esa hora temprana, el cielo aún estaba cubierto por la humedad que dejaban las lluvias del día anterior. El aire era denso y el silencio matutino solo se rompía con el canto de las

aves entre los matorrales. Los organizadores del campamento, confiados en la rutina, no notaron su ausencia hasta 1860, casi media mañana.

Al principio no hubo alarma. Se pensó que estarían en otra sección del bosque recolectando muestras botánicas o tomando notas en los claros asignados. Pero al llegar la hora del almuerzo y no aparecer ninguno de los seis, la inquietud empezó a recorrer la base del campamento como una corriente

helada. A las 13:40, la coordinadora contactó a Protección Civil.

Comenzó entonces una búsqueda que mezclaba desesperación y desorden. Profesores, guías, voluntarios y padres de familia se dispersaron por la sierra gritando nombres que se apagaban entre la vegetación densa. Perros rastreadores fueron traídos desde Poza Rica. Se sumaron helicópteros en vano. No se

hallaron huellas, ni restos ni indicios de una dirección clara.

Era como si se hubieran desvanecido entre los árboles. Ninguna prenda, ni siquiera una suela extraviada. La hipótesis más inmediata fue la del accidente. Una caída fatal, una crecida súbita, un ataque de algún animal salvaje. Pero la ausencia absoluta de evidencia tangible derrumbaba una y otra vez

cualquier conjetura. La sierra de Otontepec, conocida por su belleza y también por su inaccesibilidad, parecía haberlos tragado sin dejar eco.

El 24 de julio, una semana después, una hoja de papel llegó en sobrecerrado a la dirección del instituto. No tenía remitente ni marcas visibles. En su interior, una frase escrita a mano en tinta corrida. El silencio es lo único que queda cuando se acaba muy hondo. No había firma. ni fecha. La nota

fue entregada a las autoridades, archivada y luego olvidada.

El expediente quedó abierto frío, acumulando polvo en una estantería municipal. Pasaron los meses, se apagaron las brigadas, el campamento fue clausurado, el sendero por donde se habían internado desapareció bajo la vegetación como si nunca hubiese existido. Y con él también ellos. [Música] Durante

los primeros meses posteriores a la desaparición, la incertidumbre se convirtió en un pozo sin fondo para las familias.

Las búsquedas formales se mantuvieron activas hasta principios de octubre de 1982. Pero la realidad era que tras la tercera semana sin hallazgos ni pistas confiables, la maquinaria oficial comenzó a frenarse con el desgaste habitual de los casos sin testigos ni pruebas. En Tuxpan, la vida cotidiana

prosiguió su curso.

Mientras en las casas de los Robles, los Márquez, los Soto, los Padilla, los Sarmiento y los Vázquez, los relojes familiares se detuvieron. Los padres insistieron con denuncias, marchas silenciosas, cartas al gobierno estatal y federal y hasta vigilias frente al palacio municipal. Algunas madres

recorrían los caminos solas con linternas y pañuelos blancos.

dejando colgadas fotografías plastificadas en los postes de energía. A partir de diciembre, los periódicos locales dejaron de cubrir el caso con regularidad. Las notas breves comenzaron a ser sustituidas por noticias de política, economía o festividades de fin de año. Los rostros de los seis

adolescentes se fueron desplazando desde la primera página hacia el olvido.

En marzo de 1983, la Procuraduría General del Estado entregó a las familias una actualización escrita. El caso se mantenía abierto, pero sin líneas activas de investigación. Las palabras eran neutras, técnicas desprovistas de consuelo. No se descarta ninguna hipótesis. Se continuará con trabajos de

gabinete.

La colaboración ciudadana es esencial. El informe, sin embargo, era una despedida burocrática. Las familias lo sabían. Durante los años siguientes surgieron supuestos avistamientos. Alguien dijo haber visto a uno de los muchachos vendiendo fruta en un mercado de Veracruz. Otro afirmaba haber

escuchado una conversación confusa en un bar de Minatitlán.

Incluso un rumor apuntaba a que los seis habían huído para integrarse a un grupo armado en la sierra, pero ninguno de esos relatos superó la mínima prueba de verificación. La esperanza se volvió una forma de tortura para quienes los esperaban cada tarde con la mesa puesta. Para 1986, todas las

mochilas escolares, uniformes y pertenencias de los chicos habían sido devueltas a las familias, etiquetadas como objetos recuperados en la inspección de inventario.

Nada de eso tenía valor probatorio, solo aumentaba la carga emocional de quienes se negaban a aceptarlo. En 1991, uno de los padres, el señor Marcelino Márquez, padre de Miguel Ángel, falleció de un infarto mientras hablaba en una entrevista de radio sobre la lentitud del proceso. Su viuda guardó

silencio desde entonces.

En 1994, la fiscalía clausuró el expediente original, reetiquetándolo como no resuelto, sin elementos para continuar. Fue un gesto formal que selló la herida con cemento frío. La carpeta quedó archivada en la sección de desapariciones históricas. Junto a otras decenas de casos similares, solo los

nombres, los retratos y una lista mecanografiada de pertenencias mantenían viva la memoria documental de los muchachos.

Mientras tanto, la sierra de Otontepec continuó su lento proceso de recuperación natural. Los árboles engrosaron. sus raíces. La fauna retornó a los senderos abandonados. Las lluvias reconstruyeron la vegetación donde antes caminaban monitores y voluntarios. Las coordenadas del antiguo campamento

escolar dejaron de figurar en los mapas oficiales.

En los nuevos planos topográficos, esa zona aparecía simplemente como área de conservación sin acceso autorizado. Pero no todos olvidaron. Cada 17 de julio, las familias o lo que quedaba de ellas subían hasta el límite permitido del sendero norte con flores silvestres y veladoras. En 2002 colocaron

una pequeña cruz de madera clavada con piedras en un claro cercano al antiguo acceso del campamento.

Nadie la retiró. Con el paso de los años fue absorbida por los arbustos. En 2013, una estudiante de antropología de la Universidad Veracruzana solicitó permiso para investigar los archivos del caso como parte de su tesis sobre desapariciones rurales en la década de los 80. Su solicitud fue

aceptada, pero no obtuvo ningún hallazgo nuevo.

La mayoría de los documentos estaban incompletos, con páginas faltantes, fotografías mal conservadas y notas ilegibles. La única pieza que le llamó la atención fue una hoja suelta, deteriorada por el tiempo, con una frase escrita en lápiz al reverso. Jorge quiso gritar, pero lo agarraron primero.

La estudiante entregó una copia en su tesis, sin saber que esa frase sería clave dos años después. Para agosto de 2015, habían transcurrido 33 años desde la última vez que los seis adolescentes fueron vistos. El caso era parte del olvido institucional. Nadie imaginaba que en una inspección

geológica de rutina, en una grieta secundaria de la sierra de Otontepec, iba a emerger la señal que por décadas se había ocultado bajo la corteza de la tierra y del silencio.

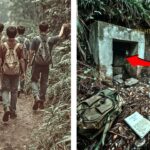

19 de agosto de 2015 a las 101 de la mañana, una brigada de geólogos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realizaba una inspección topográfica rutinaria en una de las zonas menos transitadas de la reserva ecológica de la Sierra de Otontepec. La vereda que recorrían no figuraba

en los mapas oficiales, pero había sido reabierta recientemente por el paso de lluvias intensas que desplazaron rocas y ramas, dejando al descubierto un estrecho descenso hacia una ondonada cubierta de musgo y piedra

caliza. El ingeniero responsable del grupo, Efraín Lugo, descendió por precaución al detectar una anomalía en la señal magnética de sus instrumentos. un campo de interferencia irregular que no correspondía con ninguna formación natural conocida. Fue entonces cuando vieron lo imposible. En la ladera

del barranco, parcialmente oculta por raíces y vegetación petrificada, emergía una estructura rectangular de concreto liso, sin marcas, sin numeración, sin placas.

Tenía el tamaño aproximado de una caseta pequeña, pero sin acceso visible. Lo más perturbador no era su forma, sino su ubicación. No había camino directo, ni sendero, ni registro de edificación alguna en ese sector, desde al menos los años 70. A unos pasos entre la tierra removida por la lluvia, uno

de los asistentes halló una tela desilachada atrapada entre piedras volcánicas.

Al extraerla encontraron una mochila escolar en estado avanzado de deterioro. La cremallera oxidada apenas cedía, pero en su interior aún quedaba una libreta de espiral con páginas húmedas y ennegrecidas. En la portada, apenas legible con lupa, aparecía un nombre escrito a mano. R Vázquez M.

El Hallazgo detuvo la jornada. Se notificó de inmediato a la Procuraduría General del Estado que envió un equipo forense al día siguiente. El área fue acordonada y declarada sitio de interés judicial. La estructura fue inspeccionada con cámaras de fibra óptica. Las imágenes que devolvieron desde el

interior provocaron escalofríos en quienes las vieron.

No era un depósito ni una cisterna. Era una cámara cerrada con paredes internas forradas parcialmente en madera y cobijas y en el centro lo que parecían ser fragmentos óseos dispersos entre latas corroídas, zapatos infantiles y trozos de lona con inscripciones apenas visibles. Las mochilas, aunque

irreconocibles en su mayoría, aún conservaban restos de útiles escolares.

Una de ellas contenía un peine de plástico, una estampita de la Virgen del Carmen y un boleto de autobús fechado en julio de 1982. Habían estado allí más de tres décadas. La noticia se filtró a la prensa tres días después. En Tuxpan, el recuerdo de los seis adolescentes volvió como un trueno

ahogado.

Las familias, ya envejecidas, recibieron la llamada con una mezcla de incredulidad, rabia y desconsuelo. Marta Maldonado, hermana menor de Rubén, fue la primera en llegar al sitio. Aunque solo pudo mirar desde la distancia el acordonamiento. Aquí lo dejaron morir. dijo en voz baja, como si hablase

con el viento. Los trabajos para abrir la estructura duraron dos semanas.

Se utilizaron herramientas manuales para evitar dañar cualquier rastro de evidencia. Al retirarse las losas superiores, el edor contenido emergió con violencia, como si la muerte hubiese estado esperando su turno para hablar. Los restos fueron extraídos uno a uno. El forense confirmó en una

conferencia de prensa breve que se trataba de restos humanos de al menos cuatro personas, todos menores al momento de fallecer.

El ADN sería cotejado con las familias. En el fondo del refugio, pegada a una de las paredes, se halló una libreta con varias hojas intactas en el centro, escritas en lápiz, con caligrafía irregular, pero reconocible. Las entradas narraban los días dentro del encierro. Fechadas a mano, algunas

contenían fragmentos estremecedores.

Nos escondieron porque vimos la fosa. Jorge quiso gritar, pero lo agarraron primero. No hay luz, solo silencio. Cada línea parecía un hilo de desesperación suspendido en el tiempo. La escritura se volvía más caótica conforme avanzaban las páginas, hasta que en la contraportada una última frase

apenas visible sellaba el destino de los seis.

Ya no hay más días. Los peritos no tardaron en asociar el refugio con un intento desesperado de protección. La estructura no tenía ventilación, apenas espacio para moverse y no mostraba signos de haber sido construida como prisión formal. Era al parecer una improvisación. Tal vez los propios

adolescentes la habían adaptado con lo que encontraron.

Tal vez alguien los encerró allí con la promesa de liberarlos. Tal vez. Pero los Red Herrings comenzaron a brotar también. Uno de los voluntarios que participó en la expedición inicial en 1982, entonces adolescente, aseguró recordar que un guardabosques local, un tal crescencio, había sido retirado

discretamente del campamento poco después de la desaparición.

Otro vecino relató que en esa zona, en aquellos años, se hablaba de camionetas sin placas que entraban a la reserva de noche. Un jornalero jubilado confesó haber oído disparos. una madrugada de julio del 82, pero nunca dijo nada por miedo. La fiscalía retomó el caso. Se reactivaron expedientes, se

buscaron testimonios olvidados, la presión mediática crecía, el país ya no era el mismo y la opinión pública exigía nombres, hechos, justicia.

Mientras tanto, las familias velaban los restos fragmentados en ataúdes blancos. En el patio de la iglesia de San Bartolo, alguien dejó una nota anónima en una vela encendida, esta vez que no se archiven los huesos. La reapertura del caso generó una oleada de tensiones en Veracruz. Bajo la presión

mediática tras el hallazgo en la sierra de Otontepec, la Procuraduría General del Estado conformó un equipo especial integrado por forenses, antropólogos, criminólogos y agentes ministeriales. La orden era clara.

Revisar, recuperar y reinterpretar todos los archivos vinculados a la desaparición de los seis adolescentes en 1982. La carpeta original marcada con el código DN13782 fue desclasificada el 2 de septiembre de 2015. Lo que encontraron allí dentro fue una radiografía del abandono, testimonios sin

firma, actas con hojas arrancadas, fotografías borrosas, croquis inconclusos, documentos que parecían haber sido guardados sin el más mínimo cuidado.

La doctora Maritza del Real, experta forense reconocida por sus trabajos en casos históricos, asumió la dirección científica del equipo. Su primera tarea fue iniciar el proceso de identificación genética a partir de los restos óseos hallados en la estructura subterránea. Se convocó a los familiares

sobrevivientes de los seis adolescentes para obtener muestras de ADN.

Algunos llegaron con las manos temblorosas, otros con los retratos de sus hijos en el pecho. En silencio firmaron autorizaciones que nunca imaginaron rubricar. Las pruebas comenzaron con los fragmentos óseos más íntegros. En noviembre de 2015, Sir anunció la primera coincidencia genética. Los

restos junto a una mochila roja pertenecían a Rubén Vázquez Maldonado.

Semanas después se confirmó que fragmentos mandibulares y vertebrales correspondían a Jorge Iván Padilla León y Eduardo Sarmiento Castillo. Para diciembre, aunque la degradación del material complicaba los análisis, los expertos aseguraban que los seis adolescentes habían estado juntos en ese

encierro, que compartieron el mismo destino y que, salvo evidencia en contrario, todos fallecieron en el interior de aquella cámara.

El estudio de la libreta hallada junto a los restos reveló una secuencia de anotaciones manuscritas que retrataban la vida en el encierro. Las entradas estaban numeradas por días, no por fechas. En ellas se relataba la rutina desesperada de los muchachos. Turnos para empujar la puerta, rezos

nocturnos, el deterioro físico de algunos, la desorientación de otros.

Miguel Ángel vomita sangre. Daniel no despierta. Jorge se sienta a rezar. Otra página decía. Alejandro grita dormido. Rubén no escribe hoy. Nos turnamos para empujar la puerta, pero no se mueve. Los forenses encontraron marcas grabadas en las paredes, líneas verticales agrupadas de cinco en cinco,

posiblemente un sistema rudimentario para contar los días.

En una esquina, sobre una tabla resquebrajada, alguien había escrito varias veces un nombre con letra temblorosa, Cresencio. Hasta ese momento, ese nombre no figuraba en los informes oficiales, pero fue el primer rastro concreto hacia una posible conexión directa con los hechos. Los investigadores

rastrillaron archivos laborales antiguos de la Secretaría de Medio Ambiente y hallaron que en 1982 un hombre llamado Crescencio Barradas Tejeda trabajaba como guardabosques auxiliar en la zona de Otontepec.

Tenía entonces 26 años. Su nombre aparecía en una única nómina fechada en junio del 82 y luego desaparecía de todos los registros sin justificación. A partir de enero de 2016, la Fiscalía Especializada en Delitos del Pasado emitió una orden de localización. Tras revisar actas, padrones agrarios y

movimientos fiscales, localizaron a Crescencio Barradas en una comunidad cercana a Papantla, viviendo bajo su verdadero nombre, sin antecedentes penales, trabajando como encargado de una bodega agrícola. No había cambiado

de identidad, no había huído, simplemente había continuado su vida. Fue citado a declarar el 26 de enero. Llegó en silencio, acompañado por un sobrino. En un principio negó todo. Dijo, “No recordar a los muchachos, no saber nada.” Pero cuando los agentes le mostraron las fotografías de la estructura

subterránea y la libreta con su nombre escrito repetidamente, su actitud cambió.

Según la transcripción oficial, se cubrió el rostro con ambas manos y repitió varias veces. Yo no los toqué. No los toqué. Durante las 8 horas siguientes, Crescencio Barradas confesó. relató que en julio de 1982 trabajaba bajo órdenes de dos hombres conocidos como el licenciado y donoyo, quienes

utilizaban ciertas zonas de la sierra para ocultar actividades ilegales.

Una mañana, mientras transportaban bolsas negras que él sospechaba contenían cadáveres hacia una fosa en una grieta natural, fueron sorprendidos por los adolescentes. Los chicos, según su testimonio, los vieron desde lo alto de un barranco. Uno gritó. Intentaron huir, pero los alcanzaron. No sabían

qué hacer. Los muchachos eran seis. Eran testigos.

Había que ocultarlos. Entonces se dio la orden encerrar a los chicos en el cuarto viejo, una estructura olvidada que alguna vez usaron cazadores. Barradas obedeció, limpió la entrada, llevó cobijas, latas de conserva, agua en garrafones. Los chicos suplicaron. Uno le pidió que avisara a su madre.

no supo qué responder. Cubrió la entrada con piedras y tierra, la selló con láminas que encontró en un rancho. Les dijo que volverían pronto. No volvió. Durante más de 30 años guardó el secreto. A cambio recibió una suma de dinero. Lo trasladaron de zona. Luego lo desvincularon sin explicación

oficial. Nunca lo molestaron, nunca lo buscaron.

Él tampoco habló. En sus propias palabras, si decías algo, eras el siguiente en esa fosa. La fiscalía cruzó datos. Ambos hombres mencionados por barradas estaban muertos. Uno fue ejecutado en 1900 en 1991. El otro falleció en 1997 por causas naturales. No existían denuncias previas contra ellos,

pero sus nombres aparecían vinculados a propiedades sospechosas y antiguos reportes de vigilancia en la región. No podían ser juzgados.

Barradas, en cambio, sí. El 14 de marzo de 2016 se le dictó prisión preventiva. En su audiencia permaneció cabizajo. Las madres de los desaparecidos sentadas en la primera fila no apartaban la vista de él. Ninguna gritó, ninguna lloró, solo lo miraron. El 28 de junio, un juez lo condenó a 33 años de

prisión por complicidad en homicidio múltiple, privación ilegal de la libertad y ocultamiento agravado de cadáveres.

El caso reabierto generó consecuencias más allá del tribunal. La Fiscalía General del Estado, presionada por la opinión pública, anunció una iniciativa para revisar al menos 18 expedientes de desapariciones en áreas protegidas entre 1975 y 1990. Varios de esos casos contenían testimonios similares,

jóvenes que vieron algo, que salieron a explorar y no regresaron, que fueron silenciados.

El caso de los seis adolescentes abrió una puerta que muchos preferían cerrada. El 7 de agosto de 2016, en el claro donde fue hallada la estructura subterránea, las familias regresaron con flores, veladoras y una cruz de hierro oxidado que uno de los hermanos mayores había forjado. Cementaron la

base con piedras del mismo lugar.

Durante la ceremonia no hubo discursos ni micrófonos. Solo la hermana menor de Rubén leyó en voz baja un fragmento de la libreta. nos escondieron porque vimos la fosa. Después colocó la libreta abierta sobre una piedra, la cubrió con un pañuelo blanco y se arrodilló. El viento soplaba entre los

árboles. Alguien encendió un transistor antiguo que comenzó a emitir un himno escolar de 1982.

Las madres, una a una, dejaron una vela encendida. Nadie pronunció la palabra justicia. No hacía falta. A los pies de la cruz fijaron una placa de latón. Aquí descansan los que vieron demasiado. Que el silencio no los cubra otra vez. Cuando el último fragmento de hueso fue sepultado, no hubo

titulares, tampoco cadenas nacionales.

Solo quedó el eco en los periódicos regionales y en los nombres grabados con letra desigual sobre una cruz de hierro oxidado en lo alto de la sierra. No hubo grandes discursos institucionales ni promesas futuras. La memoria de Alejandro, Miguel Ángel, Daniel, Jorge Iván, Eduardo y Rubén, no regresó

como consigna política, sino como murmullo persistente en las familias que aprendieron a vivir con la ausencia tatuada en los silencios diarios.

Las madres envejecidas no quisieron trasladar los restos a panteones municipales. Prefirieron dejarlos donde fueron hallados, en ese refugio convertido ahora en altar. Semanas después del homenaje, alguien, nadie supo quién, dejó junto a la cruz un cuaderno nuevo sin usar, con la misma marca que

tenía la libreta escolar, encontrada 33 años después.

En la primera página, con letra anónima se leía, “El silencio fue la condena, que la memoria sea el perdón.” La fiscalía cerró formalmente el expediente con una resolución que no hablaba de verdad plena, sino de restitución parcial. El nombre de Crescencio Barradas pasaría a los archivos

judiciales, pero las causas mayores, las conexiones políticas, los otros implicados, las razones estructurales quedaron sin desarrollar.

Ya era tarde, demasiado tarde. Y sin embargo, algo cambió. En octubre de ese mismo año se aprobó una iniciativa para mapear digitalmente todas las desapariciones registradas en zonas de reserva entre 1970 y 2000. Una docente de historia local comenzó a incluir el caso de los seis adolescentes en sus

clases de secundaria.

El acceso al sitio fue cerrado, pero no para olvidar. Se instaló un cerco de madera con una placa que dice Memorial Juvenil de Otontepec. Cada 17 de julio, estudiantes de distintas escuelas suben con velas y leen fragmentos del diario rescatado. Algunos lo copian en hojas sueltas, otros lo recitan

en voz baja, porque la historia ya no es solo de ellos, es de todos los que entienden que el olvido no es inocente, que el silencio se cultiva en oficinas, despachos, pasillos de fiscalías y que la justicia cuando llega lo hace sin júbilo, sin consuelo y a

veces solo para decir que sí, que existieron, que vieron demasiado y que murieron porque lo dijeron.

News

En octubre de 1986, un grupo de 15 niños desapareció sin dejar rastro durante una excursión escolar en la sierra de Puebla, México. Durante más de tres décadas, las familias vivieron con la incertidumbre y el silencio, sin respuestas claras.

El viernes 24 de octubre de 1986, poco antes de las 7 de la mañana, un grupo de 15…

La Cámara de Dos Chicas Desaparecidas Revela Fotos Escalofriantes Que no se Pueden Explicar

hola qué pasa y goku hoy cubriremos el misterioso caso de chris kramer y lisandro en 2014 dos chicas…

CAMIONERO ENCONTRÓ A SU HIJO PERDIDO HACE 24 AÑOS — NO LO RECONOCIÓ, HASTA QUE…

Cuando se me ponchó la llanta en aquel taller olvidado de la Federal X, jamás me pasó por la…

Perro K9 Saltó Dentro de un Cochecito en el Aeropuerto — Lo Que Cayó Hizo Correr a Seguridad

Imagina estar en un aeropuerto lleno de gente. Todo parece normal hasta que de repente una perra policía salta…

K9 No Deja De Mirar La Iglesia — Policías Hallan 40 Chicas Desaparecidas Adentro

Si el agente Daniel Brooks hubiera llegado 5 minutos tarde esa mañana, jamás habría visto al perro. Y si…

La Millonaria en Silla de Ruedas Dijo: ‘¡No Me Toques!’ — Pero la Niña Hizo lo Inesperado

Ella fue una millonaria temida en el mundo de las finanzas, pero tras un accidente no solo perdió sus…

End of content

No more pages to load