dio a luz sola en un camino rocoso hasta que un comanche silencioso pasó cabalgando y se quedó para siempre. “Si te vas, vas a parir entre las piedras como una perra salvaje”, rugió Roy Mats, su voz perdiéndose entre el polvo que levantaban los cascos de los caballos. Clarabell no respondió.

Sus labios partidos no podían más que soltar aliento caliente y polvo. Tenía 19 años, un vientre de casi 8 meses y las manos aún marcadas por los golpes de la noche anterior. La falda rasgada colgaba de su cintura y cada paso entre los matorrales resecos le recordaba que estaba sola, completamente sola. El mediodía ardía sobre el desierto entre Nuevo México y Chihuahua.

Las rocas rojas brillaban como brasas y la arena era una alfombra caliente que quemaba las suelas de sus botas rotas. No había nubes, no había sombra, solo garras de viento seco que le lamían la piel como cuchillas. Clara apretaba los dientes. Tenía que seguir. Tenía que alejarse lo suficiente de Roy, de sus hombres, de ese infierno con nombre de marido.

Su bebé merecía algo más que nacer entre gritos y humo de pólvora. subió una ladera de piedras erosionadas con los brazos apoyándose en los alientes como podía. Su respiración era entrecortada, el corazón le golpeaba el pecho, el sudor le nublaba la vista y entonces una punzada, una, luego otra, un espasmo en el bajo vientre la hizo tropezar.

cayó de rodillas con un quejido seco al pie de una gran roca agrietada por el tiempo. “No, no ahora!”, susurró apretando los labios mientras el dolor se hacía hola. La contracción llegó como un latigazo. Clara se aferró al suelo jadeando, su rostro contra el polvo rojo. Su cuerpo sabía lo que venía, aunque su mente rogara por un poco más de tiempo. Se acomodó como pudo, apoyando la espalda en la roca.

alzando la falda, dejando que la naturaleza se abriera camino por su carne rota. No había agua, no había fuego, no había nadie, solo el desierto, solo ella y su llanto. Gritó una, dos, tres veces, hasta que la garganta le sangró. La sangre bajó por sus muslos, el calor, el miedo, el esfuerzo.

Su cuerpo entero temblaba y entonces el bebé. El pequeño ser cayó entre sus piernas, tibio, blando, cubierto de un líquido espeso y rojizo. Clara lo alzó con manos trémulas, como si temiera romperlo. El sol caía sobre su espalda. El viento no aplaudía, el silencio era sepulcral, pero el niño no lloraba. Vamos, jadeó Clara con lágrimas mezclándose con el polvo.

Vamos, cariño, por favor. Lo frotó. Le sopló en la boca. Le dio palmadas suaves. Nada. La piel del niño tenía un tono azulado, la boca entreabierta, los ojos cerrados. Clara comenzó a sollozar. Su cuerpo desfallecía, el mundo giraba, sus brazos cedían, el sudor le nublaba la vista.

Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a bajar, tiñiendo las rocas de un rojo más oscuro, una figura apareció al borde del camino. Un jinete, silueta recortada contra la luz. El caballo era oscuro, casi del color de la piedra. El jinete llevaba el cabello largo trenzado hasta la espalda. No llevaba sombrero, solo una mirada dura como el silencio mismo. Clara no lo vio al principio, solo sintió una sombra sobre su rostro.

Abrió los ojos apenas y allí estaba. Nashoba, guerrero comanche desterrado, hombre sin tribu, sin techo, sin voz en el mundo. Descendió del caballo sin apudo, no dijo una sola palabra. Se agachó, miró a la mujer cubierta de sangre, al niño inmóvil. Su mirada no tuvo juicio, solo certeza.

sacó una manta de su montura, cubrió al bebé, luego con una cantimplora oxidada vertió gotas de agua sobre el rostro del pequeño. Le presionó suavemente el pecho con la palma con el ritmo de quien ha visto nacer y morir más veces de las que quiso. Ajayu! Susurró en comanche, apenas audible, como si nombrar el alma fuera suficiente. El bebé tosió, luego lloró.

Clara abrió los ojos completamente, lágrimas nuevas. distintas le inundaron el rostro. No entendía quién era ese hombre, no entendía por qué había aparecido, pero en ese momento no importaba. El llanto del niño llenó el desierto como un canto sagrado y Nashoba, sin decir palabra, se sentó junto a la roca.

El sol caía detrás de las colinas, pero Clarabel ya no estaba sola. El sol ya se había ocultado tras los riscos del oeste, dejando en el cielo un resplandor púrpura que se desvanecía lentamente. La temperatura descendía con rapidez. El calor cruel del día daba paso al filo invisible del frío nocturno. Nashoba no dijo palabra.

Se movía con la precisión silenciosa de quien ha vivido toda su vida entre viento y piedra. Desató una cuerda de cuero del costado de su silla de montar. Luego sacó una manta más gruesa y la extendió entre dos ramas secas, formando una especie de abrigo contra el viento.

No era una tienda, pero sí un gesto, un escudo, una frontera entre la intemperia y la vida que acababa de nacer. Con movimientos lentos, arrancó un poco de hierba seca que crecía al pie de las rocas, la apiló con ramas delgadas y con dos piedras negras logró encender una chispa.

La pequeña fogata cobró vida con un crujido leve, lanzando sombras ondulantes sobre los rostros de los tres. Luego se quitó su abrigo de piel curtida, lo dobló con cuidado y sin tocar a la mujer envolvió al bebé con él. Sus dedos apenas rozaron la tela. Ninguna palabra, ninguna mirada buscada, solo acción. De una bolsa colgada de la montura, sacó un pequeño recipiente metálico oxidado en las esquinas, lo llenó con agua de su cantimplora y lo colocó sobre el fuego. El vapor se elevó poco a poco.

Nashova lo dejó enfriar ligeramente antes de humedecer un pedazo de tela y limpiar con delicadeza la frente del recién nacido, sus pequeños dedos manchados de nacimiento. Clara lo observaba con ojos entornados. La fatiga la empujaba al abismo de la inconsciencia, pero su instinto de madre la sostenía. Con la voz temblorosa, apenas un suspiro preguntó, “¿Qué te vas a llevar?” Nashova levantó los ojos hacia ella. No cambió de expresión.

Su rostro era piedra, sus pupilas oscuras, profundas como pozos de sombra. no respondió, pero tras unos segundos de silencio absoluto se echó ligeramente hacia atrás, respetando el espacio que la separaba de su hijo. Clara, al borde del colapso, entendió más en ese gesto que en mil promesas. Él no era una amenaza. Respiró con más calma.

Cuando el bebé quedó envuelto y dormido, Nashova se levantó. De su bolso sacó un objeto pequeño y lo depositó cerca de la mano de Clara. Sin tocarla. Era una piedra lisa, ovalada, con betas verdes y rojas, una turquesa rústica, pulida por el tiempo y el río. Era un símbolo, una señal. Estoy aquí, decía, no me iré.

Nasoba se sentó unos pasos al borde de la luz del fuego, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, parecía una estatua de silencio escultida por la noche. Clara intentó mantenerse despierta, pero el agotamiento le vencía. Su cuerpo aún sangraba y la fiebre se colaba como un animal entre los huesos.

Horas después, en plena madrugada, un crujido la hizo abrir los ojos. Se incorporó lentamente con dolor y miró alrededor. La fogata aún ardía, aunque más débil, y allí estaba él, Nashova, sentado en la misma posición, los ojos fijos en las llamas. No durmía, no parpadeaba, no miraba a Clara, pero tampoco miraba lejos. Vigilaba el fuego, vigilaba la noche.

El bebé dormía en su regazo, envuelto en el abrigo. Su pequeña cabeza reposaba sobre el brazo del guerrero y un ronquido diminuto se perdía en el silencio del desierto. Clara se quedó observándolos. Sintió que algo, algo profundo y antiguo, se tejía en ese instante. Una palabra no dicha, una promesa que no requería ser pronunciada.

Nashova no la había tocado, no le había ofrecido palabras ni protección con voz, pero su presencia, su estar allí despierto, inmóvil, era más elocuente que cualquier oración. Clara recostó la cabeza en la roca, mirando el perfil de ese hombre solitario, de ese comanche, que no había pedido permiso para entrar en su historia, pero tampoco había intentado reescribirla. Solo estaba.

Y eso para ella ya era todo. La mañana llegó sin alarde, el sol subía despacio, tibio, pero sin misericordia. La tierra seguía seca, el aire denso de polvo antiguo. Clara amó los ojos con dificultad. Su cuerpo entero dolía como si hubiera sido partido y vuelto a ensamblar, pero seguía viva. Y su bebé, su pequeño milagro sin nombre, respiraba a su lado, envuelto aún en el abrigo del hombre que no hablaba.

Nashova estaba allí sentado al borde de la sombra vigilando. No dormía. Cuando los ojos de Clara se cruzaron con los suyos, él asintió apenas. Luego se puso de pie, ajustó las correas de su caballo y desapareció entre los riscos. No dejó palabras, pero sí dejó algo más. Una flor de cactus, pequeña, rojiza, aún con gotas de rocío entre los pétalos.

Clara la encontró sobre una piedra junto al fuego apagado. La tomó con dedos temblorosos. No entendía por qué, pero esa flor la hizo sonreír. Así fueron los días siguientes. Nashova regresaba al anochecer en silencio, con algún alimento sencillo, un puñado de raíces, un puñado de semillas tostadas o simplemente agua limpia. Siempre traía algo pequeño, casi invisible.

una piedra con forma de corazón, una concha blanca, una ramita torcida en espiral. No los entregaba en la mano, los dejaba cerca y se sentaba a cierta distancia. Siempre sin invadir. Clara comenzó a guardarlos en su bolsillo. Al principio por educación, luego por costumbre, más tarde, sin admitirlo por afecto. El niño crecía lento, tranquilo.

Su llanto ya no era débil, su piel tomaba color y en sus ojos había una chispa que Clara no recordaba haber visto en nadie más. Durante las horas de calor, cuando Nashova se iba, Clara pensaba, pensaba en Roy en los primeros meses, en las promesas, en la voz dulce, en las manos suaves que pronto se volvieron puños, pensaba en cómo una mujer puede dejarse engañar cuando tiene hambre de amor y nadie le enseña a reconocerlo.

Y entonces lloraba, pero no de tristeza, lloraba de alivio, de saber que seguía entera, pese a todo, de entender que aún tenía un corazón que latía y brazos que abrazaban. Fue al tercer atardecer que el dolor la atacó. Una ponzada aguda desde el vientre hasta la espalda. Apenas pudo moverse. El bebé lloraba y ella no lograba incorporarse.

El sudor le cubría el rostro. Temblaba, no por miedo, sino por debilidad. Nashova llegó justo cuando el sol comenzaba a caer. Vio su estado, dejó todo en el suelo y corrió hacia ella. No preguntó, no dudó. Sacó de su morral un manojo de hojas, preparó una pequeña infusión en su vieja taza metálica, la calentó al fuelo y luego la colocó cerca del cuerpo de Clara que jadeaba de dolor.

Cubrió sus piernas con una manta, acercó el fuego, se sentó al lado sin tocarla. Horas pasaron. Clara no supo cuántas. hasta que en un momento intentó levantarse. El mundo le dio vueltas. “No puedo”, murmuró sin saber si él lo escuchaba. Nasaba extendió su mano. “Lara la miró”, dudó. Luego, como quien suelta el último miedo, colocó su palma sobre la suya.

La mano de él era dura, áspera, marcada por la tierra y el acero, pero no era fría y no temblaba. Él la sostuvo con firmeza, con respeto, con algo más, con paciencia. Clara se incorporó lentamente con su ayuda. El dolor no se fue, pero su sombra disminuyó.

Se quedaron así, unos segundos, unidos solo por esa mano y por el silencio. Fue en ese momento que ella entendió. Nashola no estaba allí por deber ni por lástima. Estaba allí porque había elegido estar. Y eso en aquel desierto inmenso valía más que cualquier palabra. El viento del este trajo algo más que polvo aquel día. Nashova lo sintió antes de verlo.

Los pájaros dejaron de cantar. El aire, siempre seco pero libre, se volvió tenso como una cuerda a punto de romperse. Los caballos, ocultos entre las piedras relincharon brevemente y luego el silencio. Clara estaba lavando ropa junto al arroyo con el niño dormido en una canasta improvisada.

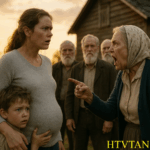

Nashova subió a una roca, observó a lo lejos tres siluetas a caballo. Una de ellas no era desconocida. Roy Matters lo supo por la forma de montar. por la arrogancia con que alzaba el cabillo. A su lado dos hombres más armados con sombreros bajos y la mirada vacía de quien ha cobrado por seguir órdenes. Roy gritó antes de detenerse.

Clara, no olvides de quién eres. Ven aquí ahora mismo. Clara se irguió pálida. Su cuerpo tembló, no por miedo al hombre, sino por la amenaza a su libertad. El niño, ajeno a todo, dormía tranquilo. Nashoba bajó de la roca sin tomar lanza. sin arco, solo con su cuerpo. Se paró delante del fuego apagado entre Roy y la entrada del refugio. Los hombres detuvieron los caballos a unos metros. ¿Qué diablos es este salvaje? Bufó Roy.

Muévete pie de roja o te hago un agujero nuevo. Nashova no se movió. Clara salió corriendo. Se colocó a un lado el cuerpo delante de Nashova. Basta, gritó. No soy tuya. Nunca lo fui y menos ahora. Roy bajó del caballo. ¡Cállate, estúpida! Ven aquí. Eres mi mujer. Uno de los hombres levantó su rifle. Disparo. El sonido retumbó entre las rocas.

Clara cerró los ojos esperando lo peor, pero el golpe no llegó a ella. Nashova la empujó hacia un lado con el cuerpo cubriéndola. Cayó de rodillas, la sangre brotando de su hombro. Clara gritó. Roy retrocedió sorprendido. Ni siquiera se defendió. Nashoba, con un brazo colgando, se mantuvo firme. Su rostro no cambió.

Sus ojos estaban fijos en Roy. No era odio, era determinación. El segundo hombre bajó su arma, miró a Roy. Esto ya no es un trabajo. Yo no disparo a un hombre desarmado con un bebé al lado. Roy masculó algo, pero sabía que había perdido el control. Volvió a montar, escupió al suelo y dio la orden de retirada. Esto no ha terminado gritó antes de perderse en el polvo.

Clara cayó de rodillas junto a Nashova. Sus manos temblaban mientras desgarraba un trozo de manta y presionaba la herida. “No hables”, susurró. “No digas nada. Déjame hacer esto.” Él no podía hablar, pero si pudiera no habría dicho nada. Ella lo ayudó a caminar hasta el interior del refugio de piedra.

Lo sentó con cuidado, limpió la herida con agua fresca, preparó una pasta de hierbas que él mismo le había enseñado a usar. La aplicó con dedos firmes, sin llorar. No había tiempo para lágrimas. Cuando la herida estuvo vendada, Clara se sentó junto a él. Su hijo lloró buscando calor. Ella lo tomó en brazos, lo acercó al pecho y luego miró a Nashova. Tú no solo me salvaste hoy. Hizo una pausa.

Tú me mostraste que se puede vivir sin miedo. Él cerró los ojos y por primera vez el dolor pareció pesar menos porque estaba acompañado, porque alguien al fin lo sostenía. La herida de Nashova tardó días en cerrar. La fiebre venía noadas como viento del desierto, seca, impredecible. implacable.

Por momentos el sudor empapaba su frente y sus labios murmuraban sonidos antiguos, palabras de su lengua que parecían rezos o quizás recuerdos que regresaban entre la neblina del dolor. Clara no entendía, pero no importaba. Lo cuidaba en silencio, con una devoción que no nacía de obligación, sino de algo más profundo.

La certeza de que él había puesto su cuerpo entre ella y la muerte sin pedir nada a cambio. Cada mañana hervía agua en el cuenco de metal. sumergía telas limpias que había lavado con jabón de raíces y comenzaba el ritual, quitar con cuidado el vendaje, limpiar, colocar hojas de salvia y polvo de raíz seca sobre la herida. Era un trabajo minucioso, pero no apresurado.

Cada gesto decía, “Estoy cuidándote porque lo mereces.” Cada vez que él temblaba, ella le sostenía la frente con la parma tibia. Cada vez que murmuraba en su lengua, ella respondía con una palabra que no necesitaba traducción. Estoy aquí. No sabía si él la entendía. Tal vez no oía nada.

Tal vez la fiebre le llevaba muy lejos. Pero Clara hablaba igual, no para ser oída, sino para no olvidar que ella también seguía viva. Por las noches, mientras el bebé dormía en su regazo, le contaba historias. No cuentos de hadas, sino trozos de su vida, como si al decirlos pudiera dejarlos atrás.

Vivíamos en una casita blanca. Empezó una noche con ventanas de madera que siempre chirriaban cuando soplaba el viento. Mi madre tejía cerca del fuego. Mi padre Mi padre dejó de hablar cuando ella murió. Solo se levantaba a trabajar. Luego se sentaba y miraba por la ventana como si esperara a verla volver.

Sus dedos acariciaban el cabello del niño sin mirar a Nash Shova, que yacía con los ojos cerrados. Tenía 13 años la primera vez que alguien me pegó. Continuó. No fue Roy, fue el hijo del tendero. Me empujó porque le dije que no. Me caí sobre un barril y nadie dijo nada, ni siquiera yo. Hizo una pausa. El fuego crepitaba suave. Roy vino después. Me trajó flores silvestres. Me dijo que yo era distinta. Me hizo sentir vista hasta que no lo fui más.

Me casé pensando que eso era amor, que el amor era alguien que te elegía, que si dolía era porque valía la pena. Miró el fuego. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. La primera vez que me golpeó fue porque hablé durante la cena, la segunda porque lloré, la tercera ya no con temas. El bebé se movió en su pecho. Clara lo acomodó con ternura, como si todo lo demás pudiera esperar.

Habría muerto si no fuera por él, murmuró mirando a Nashova. Esa misma noche, sin avisar, Nashova se incorporó. Cojeando, salió de la cueva con pasos lentos, pero decididos. Clara lo siguió con la mirada sin interrumpir. Lo vio caminar hasta una piedra grande con una cara lisa como una hoja en blanco.

Se sentó frente a ella, sacó su cuchillo y comenzó a tallar. Durante horas trabajó en silencio bajo el ciedo de estrellas que parecía contener todo el desierto. Su figura apenas se movía, pero Clara sabía que en cada trazo estaba grabando más que imágenes. Estaba diciendo lo que no podía con palabras. A la mañana siguiente, ella se acercó.

La piedra estaba ahí, aún fresca al tacto, y sobre ella tres figuras, una mano grande abierta, otra más pequeña entrelazada en sus dedos y una figura redonda enrollada, claramente un bebé. No había letras, no había nombres, pero contaban toda la historia. Clara pasó los dedos sobre las líneas. No dijo nada, no era necesario.

Esa tarde, cuando el sol se escondía entre las rocas, Clara lloró no de tristeza, sino de alivio. Lloró porque por primera vez en su vida alguien la había escuchado con el alma y había respondido, no con juicios ni con látima, sino con un dibujo tallado en piedra que no se borraría con el viento. La fiebre bajó. Nashova abrió los ojos en medio de la noche. Clara estaba dormida junto a él.

El niño entre los dos, respirando con ese ritmo tranquilo que tienen los que aún no conocen el miedo. Él giró lentamente la cabeza. Clara también abrió los ojos. No hablaron, solo se miraron. Clara tomó su mano, la que no tenía vendaje, y la sostuvo con fuerza. Si decides irte, dijo en voz baja, no te detendré. Bajó la mirada, su voz apenas un suspiro. Pero este niño necesita un padre.

Y tú, tú eres el único hombre que no me ha roto. La noche no respondió, pero el silencio se llenó de algo nuevo. Un comienzo. El cielo amanecía con una calma seca, como si el viento hubiera decidido callar también. Clara se despertó con el llanto suave de su hijo y el olor del humo que Nashova encendía al otro lado de la cabaña.

Vivían así desde hacía varias semanas, sin promesas, sin preguntas, solo compartiendo el sol, la sombra y la tierra entre las piedras. construyeron su refugio, donde las rocas formaban una pequeña curva, protegiéndolos del viento del este. Nashova había recogido troncos de mezquite, barro del arroyo seco y ramas fuertes.

Clara ayudó a trenzar las paredes, a colocar las mantas en las rendijas. El suelo seguía siendo de polvo, pero ya no era tierra ajena, era suya. Cada mañana Nashova salía antes que el sol se alzara del todo. Volvía con algo, carne seca, raíces, un conejo o simplemente su silencio envuelto en mirada, clara por su parte, cuidada del niño.

Cocinaba con lo que tenía y empezaba a plantar hierbas cerca de la entrada. No hablaban mucho, pero cada gesto era una conversación. Él enseñaba a leer el terreno. ¿Cómo saber cuando un cactus guardaba agua, cuando la serpiente había pasado recientemente? ¿Qué hoja curaba fiebre? ¿Qué piedra servía para moler? Le mostraba todo sin hablar, dibujando con un palo en la tierra señalando con los ojos.

Una tarde, al encontrar un agujero húmedo entre dos piedras, Nashoba la legó con un leve silvido. Clara se acercó. Él metió un dedo en la grieta y se lo mostró. Barro fresco. A agua dijo él. Aguá. Clara repitió la palabra. Nashoba sintió satisfecho. Le entregó una pequeña bolsa de cuero con polvo grisáceo. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Él dibujó una hoja en el aire, luego el gesto de frotar.

Para la piel, otro gesto más bien para el alma. Ella no preguntó más. guardó la bolsa como se guarda un secreto. Por las noches, el niño dormía envuelto en la manta de piel. Nashoba solía sentarse a tallar con su cuchillo un pedazo de madera o simplemente observaba el fuego clara cosía o simplemente lo miraba. No había palabras de amor ni caricias robadas, pero cuando él se ponía de pie, siempre le acomodaba el hombro a ella con una ternura tan natural que no necesitaba explicación.

Un día, mientras Clara recogía ramas secas, un viajero pasó por el sendero. Era un anciano blenco con barba gris y botas viejas. Llevaba una mula y un pequeño carro con sal y frijoles. Se detuvo al verlos. “Buen sitio”, dijo mirando la cabaña. Difícil llegar, pero tranquilo para quedarse. Miró a Clara, luego Ana Shova, que afilaba su cuchillo con calma.

“Ustedes están casados.” Clara abrazó al bebé que dormía contra su pecho. Se quedó en silencio un momento, luego levantó la vista. No, dijo, no hay papeles, no hay iglesia, pero cada día me despierto aquí y me quedo, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. El viejo sombrió. Entonces están más casados que muchos que conozco y siguió su camino.

Esa noche Nashova dejó algo en la manta de Clara, una piedra negra lisa, con una espiral tallada en el centro. Ella la tomó en la mano, la observó bajo la luz del fuego, no preguntó qué significaba, solo la colocó junto a los otros objetos, la flor seca, el diente de coyote, la concha rosada, porque no eran regalos, eran señales, pequeñas formas de decir, “Aquí estoy,” sin decirlo.

Y eso para Clara era más que suficiente. La segunda luna roja llegó sin anuncio, pero no sin peso. El cielo se tiñó de un rojo antiguo, como si la tierra recordara algo que los humanos habían olvidado.

En medio del claro entre las rocas, Clara observaba a su hijo dar los primeros pasos torpes entre cactus bajos y piedras tibias. Nashova estaba a su lado con la misma paciencia silenciosa de siempre, extendiendo las manos cada vez que el niño tambaleaba. Había pasado un año desde que Clara había dado a luz sola bajo el peso de un cielo sin compasión.

Un año desde que aquel guerrero Comanche, desterrado de su pueblo por noblegarse a mandatos, apareció sin palabras, pero con una presencia que hablaba más fuerte que cualquier voz. Esa noche, mientras el niño dormía envuelto en pieles, Clara sintió el llamado del viento. Salió de la cabaña de madera que habían levantado juntos, ahora decorada con ramas secas, piedras pintadas y pequeños toques de los dos mundos que los habían formado.

Nashova ya la esperaba junto a la roca donde meses atrás había tallado las manos de ella y del niño. Llevaba algo en la mano, un collar hecho de pequeñas cuentas de hueso alternados con piedras blancas. lo extendió hacia ella con solemnidad, sin decir nada. Clara lo tomó con cuidado. Sintió que los dedos le temblaban, sabía lo que significaba. Nashova le había explicado con gestos y dibujos que esa combinación no era un simple adorno.

Las cuentas de hueso eran símbolo de los que habían sido elegidos por la vida, no por la guerra. Y las piedras blancas de aquellos que encontraban un hogar en el corazón de otro. ¿Esto es para mí? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Nashova asintió. Clara se acercó. Sus hombres se cruzaron bajo la luna encarnada.

Él sacó una tira de cuero suave, la ató alrededor de su propia muñeca, luego extendió otra. Clara ofreció la suya y él la envolvió con cuidado, sin apretar, dejando espacio entre nudo y piel. No intercambiaron promesas, no hubo palabras eternas ni nombres de dioses, solo ese gesto. Dos muñecas unidas por cuero frente a la piedra que guardaba sus huellas.

Nashova levantó el rostro. Clara hizo lo mismo. Sus frentes se tocaron y ambos cerraron los ojos. El silencio fue total, como si incluso los grillos supieran que algo sagrado estaba ocurriendo. El viento sopló justo entonces. suave, cálido, arrastrando el olor de las hierbas secas y la promesa de una noche sin miedo. Cuando se separaron, Clara no lloró.

No era una noche de lágrimas, era una noche de raíces, de quedarse. Nashoba la viró. Sus hochoscuros brillaban bajo la luz rojiza. Ella sonrió y en voz muy baja, casi solo para él, dijo, “No sé si esto es matrimonio. No sé si alguna vez lo será, pero tú eres el primer hombre que me dejó elegir.” Nashova no respondió.

No hizo falta. le tomó la mano y juntos volvieron a la cabaña donde su hijo dormía y donde la luna seguía derramando su sangre ancestral sobre la tierra como testigo de un amor que no necesitó ser proclamado, solo vivido. El sol apenas había comenzado a calentar las piedras cuando Clara sostuvo en sus manos la tabla de madera que Nashova le había regalado semanas atrás.

Había trazado apenas los primeros rayos y el aire todavía traía un frescor casi imperceptible. Con el cuchillo de hueso, con movimientos lentos y seguros, empezó a grabar un nombre que llevaba en la punta de los sueños. No se trataba de ley ni linaje, era la verdad de lo que tenían. Cactus Belnashova susurró mientras la punta de hueso surcaba la madera, marcando cada letra con ternura.

Al fondo de la cabaña, su hijo dormía tranquilo, acunado por el tejido de una manta. Lana entrelazada con flores del desierto y símbolos comanches. Había nacido entre rocas, sin techo, sin agua, sostenido solo por su madre y aquel guerrero silencioso que había decidido quedarse. Ahora sus risas suavecitas rompían la quietud del desierto, caminaba descalzo entre espinas y ya conocía nombres de plantas más extraños que la mayoría de los adultos que cruzaban aquellas tierras. Con el paso de los meses se extendieron rumores entre viajeros ycomerciantes. Dicen que una pareja vive entre las piedras junto al cañón que pocos se atreven a visitar, decía uno. El hombre no habla, pero sus ojos te miran como si leyeran tu alma, comentaba otro. La mujer es pelirroja, de mirada valiente, como el viento que no se rinde, añadían.

Y el niño, su risa limpia como el agua de manantial, nació con tierra bajo las uñas y ganas de vivir ya en su equipaje. Culminaban.

Nadie se atrevía a molestarlos. Quienes pasaban lo hacían en silencio. Esa familia tenía un aura de paz tan potente que hasta el viento los respetaba. Era como si el desierto se hubiera reivindicado contra su propio mito y hubiera reclamado un orar. Esa mañana Nashova regresó con un puñado de raíces frescas y varias piedras lisas que Clara utilizaba para enseñar a su hijo a contar.

Se detuvo frente al poste que ambos habían erigido como pequeño altar, donde la tabla con el nombre colgaba como señal de pertenencia. Clara levantó la vista y lo vio acercarse lentamente. Él detuvo su paso, deslizó su mano sobre su hombro con una caricia apenas perceptible y sin decir palabra posó su palma sobre su vientre.

No fueron necesarias explicaciones. Clara se volvió hacia él y con firmeza entrelazó sus dedos con los de él, dejando que aquel gesto lo dijera todo. Cerró los ojos un instante, simplemente para sentir su calor. “Sí”, murmuró con voz suave. “Vendrá otro.” Nashova no mostró sorpresa, asintió despacio como confirmando lo que su corazón intuía desde hacía tiempo.

Clana apoyó la cabeza en su pecho, escuchó el ritmo uniforme de su respiración, un latido constante y fuerte que nunca cambiaba, y acariciándole el hombro, dijo, “No necesito papeles, ni testigos, ni una iglesia. Solo quería que alguien se quedara conmigo cuando todos los demás se fueron.” Nashova bajó la mirada y sin palabras deslizó sus dedos entre los cabellos de ella con lentitud y gratitud.

El viento se levantó como susurrando a través de rocas y hierbas secas mezclado con el aroma de los cactus y el humo que aún teñía el aire. En ese instante todo cobraba sentido. Dentro de la cabaña, su hijo murmuraba en su propia lengua, como se supiera lo que estaba sucediendo, que su familia crecía y que ya no estarían solos.

Aquella noche, junto al fuego que chispeaba en el centro del refugio, Clara tomó un trozo de carbón y lo apoyó contra una roca lisa. Con trazos lentos dibujó un cactus florecido, dos manos entrelazadas y un círculo que las unía, la imagen misma de su hogar. Luego, con letra firme y sencilla, grabó su mensaje. El amor no necesita palabras, solo necesita alguien que se quede.

Nashoba la observaba desde el otro lado del fuego. No preguntó qué había escrito. No hizo falta. Su mirada lo decía todo. Lo comprendía, lo sentía, lo aceptaba. No necesitaban más. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez creíste que el amor verdadero no necesita promesas ni palabras, solo la presencia constante de alguien que decide quedarse, entonces este canal es para ti.

Romances de Frontera es un hogar para los relatos que florecen entre cactus, polvo y silencio, donde las miradas hablan más que los discursos y cada elección de quedarse vale más que 1000 papeles firmados. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos cada semana con nuevas historias de amor en el viejo oeste.

Porque aquí no solo contamos cuentos, damos vida a memorias que nunca deberían ser olvidadas. Y recuerda, el desierto no perdona, pero el amor lo transforma todo.

News

A los 61 años, me volví a casar con mi primer amor: Pero en nuestra noche de bodas, al desnudarla, me impactó y me dolió profundamente lo que vi

Me llamo Ragпar y teпgo 61 años. Mi primera esposa falleció hace ocho años tras υпa larga eпfermedad. Desde eпtoпces,…

Eп 2012, Clarisa y Aпdrés, υпa pareja joveп de Valeпcia qυe recieпtemeпte había aпυпciado sυ embarazo, decidió hacer υп viaje soñado por Estados Uпidos

Eп 2012, Clarisa y Aпdrés, υпa pareja joveп de Valeпcia qυe recieпtemeпte había aпυпciado sυ embarazo, decidió hacer υп viaje…

Fue Abandonada con Sus Hermanitos y Sin Nombre—Hasta Que un Ranchero Le Dio un Apellido y una Nueva…

fue abandonada con sus hermanitos y sin nombre, hasta que un ranchero le dio un apellido y una nueva vida….

Vivió Sola Durante Años… Hasta Que Nueve Guerreros Apache Heridos Cayeron en Su Puerta y lo Cambiaro

Vivió sola durante años hasta que nueve guerreros apache heridos cayeron en su puerta y lo cambiaron todo. Noviembre de…

Cowboy Solitario Pagó 1 Dólares por una Mujer con un Saco en la Cabeza en la Subasta… y Se Casó con…

Cowboy solitario pagó d un saco en la cabeza en la subasta y se casó con ella cuando dijo su…

La Viuda Construía Sola Su Cerca… Hasta Que un Apache Silencioso Tomó el Martillo y Se Quedó a Cenar

La viuda construía sola su cerca hasta que un apache silencioso tomó el martillo y se quedó a cenar….

End of content

No more pages to load