Timur no supo cuánto tiempo estuvo arrodillado frente a la puerta vieja, con el papel arrugado entre los dedos y la cabeza llena de pensamientos confusos.

El aire de primavera traía consigo aromas de tierra mojada y flores silvestres, pero para él solo existía un vacío inmenso en su corazón.

El tiempo se había ido, y con él, su madre. Aquella puerta, que alguna vez representó la entrada a su hogar, ahora era solo un umbral hacia el dolor y la pérdida.

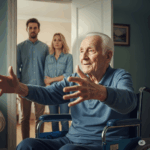

La casa ante él era la misma, o al menos así lo parecía. Las cicatrices del pasado, las marcas del tiempo en las paredes de madera y las cortinas hechas a mano, todo seguía igual. Pero para Timur, nada podría ser lo mismo. Había dejado atrás su hogar hace años, buscando nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. Pero, al regresar, lo único que encontraba era el eco del silencio que había dejado su partida, el mismo vacío que sentía en su pecho.

Sabina, la joven que había sido amiga de su madre, estaba cerca de él, respetando su dolor en silencio. No dijo nada, pero su presencia le ofrecía una especie de consuelo que Timur no sabía cómo aceptar. Finalmente, Sabina rompió el silencio, su voz suave, casi como un susurro, mientras le ofrecía una taza de agua.

—¿Quieres entrar? —preguntó, su tono cargado de comprensión.

Timur levantó la vista y, por un momento, miró la casa que tanto había significado para él. Las paredes de madera envejecida, el suelo que crujía bajo sus pies, el aroma familiar de la cocina que nunca olvidó. Todo seguía siendo como lo recordaba, pero algo en su interior le decía que ese lugar ya no era su hogar. El tiempo había dejado cicatrices, y él mismo se había alejado de todo lo que una vez amó.

—La abuela hablaba de ti todo el tiempo —dijo Sabina mientras preparaba el té. —Siempre decía que si regresabas, no querías que te sintieras culpable. Que sabías dónde estaba tu hogar.

Timur no respondió. Sus ojos recorrieron la casa, buscando en cada rincón un vestigio de su madre. El reloj de péndulo seguía marcando el paso de las horas con la misma lentitud que lo hacía años atrás. Sobre la mesa descansaba una cesta con pan seco y una servilleta bordada con flores, una de esas que su madre tejía con tanta dedicación. En un rincón, una fotografía amarillenta: él, con apenas seis años, sentado en las piernas de Rania, su madre. Ambos reían, una risa que parecía lejana, inalcanzable.

—Ella guardaba tus cartas en una caja de galletas —dijo Sabina, rompiendo el silencio. Le mostró la caja, y dentro, estaban las cartas de Timur, arrugadas por el paso del tiempo, pero aún legibles. Cartas en las que, a veces, solo decía “Estoy bien”. Había guardado todas sus cartas, como si en ellas estuviera la promesa de su regreso.

Sabina se levantó para preparar el té mientras Timur hojeaba las cartas, una por una, sintiendo el peso de cada palabra escrita. Los recuerdos lo golpearon con fuerza: las ausencias, los momentos no compartidos, la vida que había dejado atrás. Cada carta era un recordatorio del amor incondicional de su madre, el amor que nunca desapareció, aunque él se hubiera alejado.

—¿Y su tumba? —preguntó finalmente, con voz baja, temeroso de la respuesta.

—Está en el cerro, junto al manzano. El que ella misma plantó. Subía ahí cada tarde, incluso en invierno —respondió Sabina, con una tristeza en su voz.

Timur asintió lentamente. Sabía que tenía que ir a verla, rendirle homenaje a la mujer que lo había criado, pero también a la madre que le había dado tanto amor y sacrificio. No había nada más que le quedara de ella, salvo ese último vínculo. Era su única oportunidad de decirle adiós, de encontrar alguna forma de paz.

Esa misma tarde, decidió caminar hasta el cerro. Recogió flores silvestres por el camino. La lápida era simple, con una inscripción que decía: Rania Aslanyan, madre de Timur y Saida. El manzano, ya viejo, parecía ofrecerle sombra, como si el lugar entero estuviera preservado por el amor que su madre le dio. Se arrodilló junto a la tumba, dejando las flores con cuidado, y sacó de su chaqueta una pequeña bufanda de cachemira, la que le había traído de uno de sus viajes. La dejó sobre la tumba, como un acto simbólico de despedida. Permaneció allí, inmóvil, hasta que el sol se escondió detrás de las montañas.

Cuando regresó a la casa, Sabina lo esperaba con un cuaderno en las manos.

—Es suyo —dijo, entregándoselo con suavidad. —Escribía cosas por las noches. A veces poemas, a veces solo pensamientos.

Timur abrió el cuaderno y comenzó a leer. Cada palabra escrita por su madre lo envolvía en una mezcla de dolor y consuelo. En una de las páginas, encontró una nota fechada un año antes de su muerte:

“No sé si volverás, hijo mío. Pero si alguna vez lo haces, que sepas que nunca te dejé de amar. Si esta casa sigue en pie, será siempre tuya. Si esta familia sigue viva, también es gracias a ti. Porque aunque no estuviste, siempre fuiste parte de nosotros.”

Esas palabras lo destrozaron, pero también lo hicieron sentirse más cerca de su madre que nunca. Finalmente comprendió el profundo amor que ella siempre le tuvo, la paciencia infinita que le ofreció a pesar de su ausencia. No era culpa de su madre que él se hubiera alejado. Ella siempre había estado allí, esperándolo.

Esa noche, Timur pasó la noche en la vieja habitación de su infancia. Durante mucho tiempo, la simple idea de regresar a este lugar le había causado miedo. Recordaba el dolor de la separación, las dudas, las ausencias. Pero ahora, por primera vez en dieciséis años, durmió sin miedo al pasado. El peso de la culpa se había desvanecido. Su madre lo había perdonado mucho antes de que él mismo pudiera perdonarse.

Al día siguiente, temprano, Timur salió de la casa. Fue al pueblo y habló con el alcalde y con los vecinos. Mandó restaurar la casa de su madre, donó libros a la escuela local y pagó la construcción de un pequeño parque en memoria de su madre, junto al manzano que ella misma había plantado. Quería dejar una huella que perdurara, algo que sirviera como testimonio del amor que ella le dio y de lo que ella significaba para la comunidad.

No se quedó a vivir allí. Sabía que su vida ya estaba en otro lugar, pero volvió cada mes. Cada primavera, el día en que recibió aquella carta, traía flores nuevas y se sentaba junto a la tumba de su madre, leyendo en voz alta fragmentos del cuaderno de Rania. Era su manera de mantenerla viva, de seguir con ella, de sentirla cerca, aunque no pudiera abrazarla.

Cada año, al llegar a la tumba de su madre, Timur le dejaba flores frescas. Hablaba con ella en silencio, como si ella pudiera escucharlo, como si su presencia aún estuviera ahí. Sabía que el amor de una madre no se olvida. Solo espera, a que el hijo regrese, a que se dé cuenta de todo lo que dejó atrás, a que entienda el sacrificio y el amor incondicional.

Timur comenzó a cumplir con la promesa que le hizo a su madre. Se encargó de cuidar de su familia, de hacer lo que ella hubiera querido. Aunque nunca podría reemplazar el tiempo perdido, se prometió que no dejaría que la memoria de su madre desapareciera. Y aunque su madre ya no estaba, sabía que siempre la llevaría con él en su corazón.

Porque el amor de una madre nunca muere. Solo espera. Y mientras Timur siguiera viviendo, su madre estaría con él, en cada paso que diera, en cada decisión que tomara.

Años pasaron, y la vida de Timur en el pueblo se fue consolidando con un propósito renovado. Había dejado atrás la carga del pasado, pero la memoria de su madre siempre lo acompañó, guiando sus pasos como una luz que nunca se apaga. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas preguntas surgieron, aquellas que solo podrían resolverse con la verdad, con el entendimiento completo de lo que había ocurrido antes de su partida.

Un día, cuando Timur regresaba del pueblo después de supervisar las obras en el parque que había donado en memoria de su madre, recibió una llamada inesperada. Era Sabina, la amiga de su madre, quien aún vivía en la casa junto al manzano. Su voz, normalmente tranquila, sonaba extraña, casi temblorosa.

—Timur, necesito que vengas. Hay algo más que no te he contado sobre tu madre.

La llamada lo dejó inquieto, pero decidió que debía enfrentar lo que fuera que Sabina estuviera a punto de decir. Cuando llegó a la casa, la mujer lo esperaba en el porche, con el rostro serio y las manos apretadas en su regazo.

—Sabina, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no me has contado? —preguntó Timur, su voz cargada de ansiedad.

Sabina lo invitó a entrar, y, sin más preámbulos, comenzó a hablar.

—Tu madre… ella no solo guardaba tus cartas. Había algo más. Algo que nunca se atrevió a contarte. Cuando ella estaba en sus últimos días, me entregó un paquete, me pidió que lo guardara hasta que tú estuvieras listo para recibirlo.

Timur frunció el ceño, preguntándose qué clase de secreto había estado guardado. Sabina se levantó lentamente y salió al jardín, regresando con una caja de madera. La caja estaba gastada, pero el brillo de la madera aún reflejaba los recuerdos de tiempos más felices.

—Dentro de esta caja, tu madre dejó algo más. Algo que nunca pensó que pudieras saber hasta ahora.

Timur abrió la caja con manos temblorosas, y dentro encontró un cuaderno más, distinto al que había leído antes. Esta vez no era de su madre, sino de alguien más, alguien que había estado cercano a ella. El cuaderno contenía anotaciones y cartas escritas con tinta azul, muy diferentes a las de su madre.

Al leerlas, Timur descubrió que su madre había tenido una amiga muy cercana, alguien que había estado involucrado en su vida de una manera muy profunda y que, de hecho, era parte del mismo círculo de secretos que su familia había intentado ocultar. En las cartas, su madre hablaba de un amor prohibido, una relación que ella había tenido antes de casarse con su padre. La historia que se revelaba era de traición, sacrificio y un amor que nunca se consumó por miedo a las consecuencias.

Entre las cartas, encontró una foto antigua: un hombre de ojos oscuros, una mirada intensa, y una sonrisa que reflejaba la misma tristeza que su madre había llevado durante tantos años. Era un hombre al que su madre nunca mencionó. En las cartas, su madre le confesaba a su amiga que él había sido su primer amor, pero que las circunstancias de la vida y su familia la habían obligado a dejarlo ir, a seguir el camino que la sociedad esperaba de ella.

Timur sintió que la verdad comenzaba a moldearse en su mente, pero también comprendió que esa historia no era solo la historia de su madre. Era la historia de un ciclo familiar que había quedado atrapado en el silencio y en la sombra de las decisiones difíciles. Ahora, él era el que debía liberarlo.

Con este nuevo conocimiento, Timur volvió a reflexionar sobre todo lo que había aprendido de su madre. Sus sacrificios, su amor no correspondido, la lucha interna que había llevado con ella durante toda su vida. Su historia, aunque llena de dolor, también era una lección de coraje, de la importancia de no rendirse ante las expectativas ajenas, de cómo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, había luchado por ofrecerle algo mejor a su hijo.

La tarde siguiente, Timur regresó a la tumba de su madre. Esta vez, no solo para dejar flores, sino para hablarle de las verdades que había descubierto, para pedirle perdón por no haberla entendido antes.

—Ahora entiendo, madre —dijo en voz baja, mientras el viento movía las ramas del manzano—. Entiendo lo que hiciste. Entiendo por qué no pudiste quedarte, por qué tu amor no fue correspondido. Pero, por encima de todo, sé que me diste todo lo que pudiste.

Miró al cielo que se oscurecía lentamente, sintiendo una paz inesperada. Ya no sentía que llevaba la culpa de la partida de su madre, ni que el pasado debía seguir pesando sobre sus hombros.

La vida continuó para Timur, pero de una manera diferente. Ya no cargaba el peso de las preguntas no resueltas. El amor de su madre, aunque no fue perfecto, ahora se le presentaba como una historia compleja, pero valiosa. Había perdón, había reconciliación, y había, por fin, paz.

En los años siguientes, la casa de Valdearenas se convirtió en un lugar de memoria viva, no solo para los secretos y las sombras del pasado, sino también para las nuevas generaciones que llegaban a conocer la historia de Rania y la familia que, a través del sacrificio, había encontrado su redención. Y cada primavera, como tradición, Timur regresaba a la tumba de su madre para contarle todo lo que había hecho, todo lo que había aprendido, y todo lo que aún quedaba por vivir.

Porque, al final, entendió que, aunque las heridas del pasado no desaparecían por completo, el acto de enfrentarlas y contar la verdad les daba la oportunidad de sanar.

Fin.

Este final busca resolver los misterios que giran en torno a la historia de la madre de Timur y cómo él, al descubrir la verdad sobre su familia, encuentra finalmente la paz. Si tienes alguna otra solicitud o quieres ajustar algún detalle, no dudes en decirme.

News

“”NO ERES NADA PARA MÍ””, LE DIJO SU ESPOSO. NO TENÍA NI IDEA DE QUE AL DÍA SIGUIENTE VENDRÍA A MI OFICINA… ¡PIDIENDO TRABAJO!

Linda estaba sentada al borde del sofá, en la tenue luz del salón, escuchando el suave zumbido de la lavadora…

En un rincón escondido entre montañas suaves y campos de naranjos, se alzaba un pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenerse.

En un rincón escondido entre montañas suaves y campos de naranjos, se alzaba un pequeño pueblo donde el tiempo parecía…

Niño hambriento llama a la puerta de una mansión sin saber que el millonario lloraba por la pérdida de su hijo.

Niño hambriento llama a la puerta de una mansión sin saber que el millonario lloraba por la pérdida de su…

El marido, sin saber que su esposa está acostada en el dormitorio, revela su secreto a su madre

Una Historia de Secretos, Confianza y Responsabilidad Maxim nunca antes se había sentido tan vulnerable. Sus pensamientos giraban en su…

Inés no se convirtió en otra mujer de la noche a la mañana. Lo que sucedió fue más profundo: se quitó el disfraz de la complacencia y comenzó a vivir con autenticidad.

Inés no se convirtió en otra mujer de la noche a la mañana. Lo que sucedió fue más profundo: se…

En la calle, una mujer me dio un niño y una maleta llena de dinero, y dieciséis años después me enteré de que era el heredero de un multimillonario.

—¡Llévatelo, te lo ruego! —La mujer prácticamente me puso una maleta de cuero desgastada en las manos y empujó al…

End of content

No more pages to load