Una mujer llega con su pequeño hijo a los portones de una mansión silenciosa, sin saber que ese error cambiará su destino para siempre. Ella busca trabajo, pero encuentra mucho más. Un hogar marcado por el luto, un duque prisionero del pasado y una niña que ha olvidado como reír.

Entre las sombras del deber y el temblor del deseo nacerá una historia prohibida, donde el amor desafiará las reglas más crueles de la sociedad. Cuéntame, desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Crees que el amor puede renacer incluso entre las ruinas del dolor? Prepárate porque lo que está por comenzar te robará el aliento. Inglaterra. Año 1863. El amanecer se alzaba entre una bruma espesa sobre los campos de Northamberland, tiñiendo de gris las colinas y de melancolía el aire.

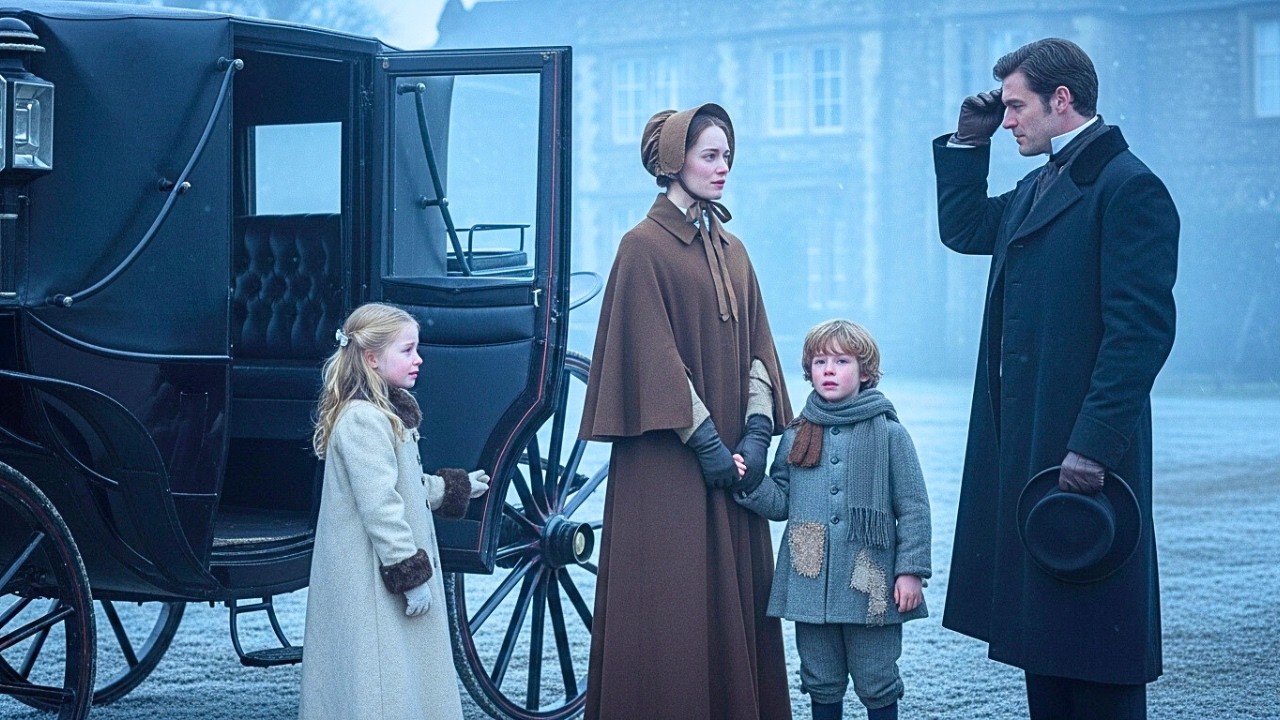

Una llovisna persistente caía sobre los caminos de tierra cuando Clara Hensley, con un abrigo gastado y un sombrero humilde, avanzaba con paso cansado, llevando de la mano a su pequeño hijo Thomas. El niño, de mejillas son rroadas y mirada viva, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido al borde del camino, ignorando el frío que calaba los huesos.

Frente a ellos se alzaba Ravensco Croft Hall, una mansión de piedra oscura con ventanales altos y un aire tan solemne que parecía contener siglos de secretos. La neblina envolvía las torres y el portón de hierro, donde el escudo familiar del duque Blackthorn relucía bajo la humedad. Clara se detuvo un instante, temiendo que el destino le jugara una mala pasada.

En sus manos llevaba una carta de recomendación arrugada por la lluvia dirigida a un mayordomo de Ravensworth Manor. No sabía que una confusión del cartero la había llevado al lugar equivocado. El portón se abrió con un chirrido largo y antiguo. Un cochero viejo, envuelto en una capa negra la observó con desconfianza.

¿A quién busca, señora?, preguntó con voz ronca. Vengo por el anuncio para institutriz”, respondió ella, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. El hombre frunció el ceño y la condujo al vestíbulo. El mayordomo, un hombre alto de rostro severo, la recibió con evidente molestia. Aquí no se ha solicitado ninguna institutriz.

Debe haberse equivocado de casa. Clara bajó la vista sintiendo cóza se le escapaba entre los dedos. Thomas, sin comprender, la miró con inocencia y le tendió el ramo de flores. “Mamá, dáselas a la niña triste”, susurró. Clara no entendió a qué se refería, pero en ese momento, desde lo alto de la escalera, resonó una tos seca y entrecortada. Una pequeña figura apareció en lo alto del pasillo.

Emily Blackthorn, una niña de 7 años, pálida como la luna, con un vestido de Muselina blanca y mirada extraviada. El duque Edmund Blackthorn surgió tras ella, imponente y sombrío. Llevaba una levita negra perfectamente abotonada y una expresión que parecía tallada en mármol.

Sus ojos azules, fríos y cansados se detuvieron primero en Clara y luego en el niño que sostenía el ramo de flores. Thomas, al ver a la niña toser con fuerza, corrió hacia ella sin miedo y le ofreció el vaso de agua que descansaba sobre una mesa cercana. Emily lo tomó con manos temblorosas y bebió en silencio mientras el duque observaba la escena inmóvil.

El mayordomo, nervioso, se adelantó a explicar el error. Mi lord, esta mujer asegura venir por un empleo que no existe. Es evidente que se ha confundido de propiedad. Clara se apresuró a disculparse. Perdone la molestia, excelencia. Fue una equivocación. No pretendía importunar. Solo buscaba un lugar donde trabajar.

Sus palabras se quebraron con el temblor del frío y la vergüenza. El duque no respondió de inmediato. Su mirada se posó de nuevo en la niña, que ahora sonreía tímidamente mientras Thomas le mostraba las flores marchitas que llevaba en la mano. En ese instante, el silencio del gran vestíbulo se llenó de algo nuevo, algo que no había habitado allí desde hacía años.

Una risa infantil, breve, suave, pero viva. Dígale a la señora, dijo el duque con voz grave mirando al mayordomo, que puede quedarse por unos días. Clara alzó la vista incrédula. Quedarnos aquí, mi lord. El duque asintió sin mirarla directamente. Mi hija necesita compañía y usted parece saber cómo devolverle la calma.

El mayordomo intentó protestar, pero Edmund levantó una mano y el silencio volvió a reinar. Clara agradeció con una reverencia y tomó la mano de Thomas, aún sin entender como un error había abierto ante ellos las puertas de un mundo prohibido. Mientras los criados la conducían hacia el ala de servicio, el duque permaneció inmóvil al pie de la escalera, observando las flores abandonadas sobre el suelo, pequeñas, silvestres, manchadas de lluvia.

Las tomó con lentitud y las dejó sobre una mesa junto al retrato cubierto de su esposa fallecida. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre los jardines dormidos, pero dentro de la mansión, por primera vez en mucho tiempo, un leve calor parecía despertar entre las paredes frías de Ravensco Hall, un calor que no venía del fuego ni de las lámparas, sino del suave latido de algo que el duque creía extinto, la esperanza.

La lluvia había cesado al amanecer, pero la niebla aún cubría los campos de Northamberland como un manto espeso que parecía flotar entre los árboles. En los ventanales de Ravens Croft Hall, las gotas resbalaban lentamente y el viento que soplaba desde los páramos hacía gemir los cristales como si la vieja casa respirara. Clara Hensley despertó con el sonido del reloj del pasillo marcando las seis.

Su hijo Thomas dormía abrazado a una manta áspera en el camastro junto a la ventana. La habitación que les habían asignado en el ala de servicio era pequeña, fría y sencilla. Paredes de piedra sin adornos, un jarrón con agua, una lámpara de aceite y un viejo armario con bisagras oxidadas.

Pero después de tantos días de incertidumbre y rechazo, aquel lugar, por humilde que fuera, le parecía un refugio. El silencio era casi absoluto. Desde el corredor se oían pasos lejanos, el eco de cubos arrastrados y el murmullo de criadas que comenzaban su jornada. Clara se vistió con su falda gris, ajustó el corpiño con manos temblorosas y recogió el cabello bajo una cofia blanca.

Antes de salir, miró a Thomas dormir y pensó que al menos por unos días podrían tener un techo seguro. Al abrir la puerta, la encontró frente a la señora Widby, el ama de llaves. Era una mujer de unos 50 años, robusta, de mirada dura y gesto severo. Su vestido negro estaba impecablemente planchado y en su cintura pendía un manojo de llaves que tintineaban al compás de su andar. se levanta temprano.

Observó con voz grave, sin una sombra de amabilidad. Es mi costumbre, señora, respondió Clara inclinando la cabeza. Bien, aquí la puntualidad es un deber, no una virtud. El duque ha ordenado que permanezca unos días, pero eso no significa que tenga libertad para vagar. Ravensco Crof Hallidades ajenas. Clara asintió sin replicar.

Sabía que para sobrevivir debía pasar desapercibida. Mientras caminaba detrás de lama de llaves, observaba la magnitud de la mansión. Largos corredores con tapices cubiertos de polvo, retratos cubiertos con telascuras y lámparas de gas apagadas. Todo parecía detenido en un luto perpetuo.

En la cocina, un grupo de criadas pelaba patatas junto al fuego. Al verla entrar, el cuchicheo se detuvo. Algunas la miraron con curiosidad, otras con recelo. Nadie sonró. La señora Widby la presentó de forma breve. Esta es la sñora Hensley. Se ocupará de pequeños encargos y de ayudar a la enfermera de la señorita Emily cuando sea necesario.

El nombre de la niña hizo que todas las cabezas se inclinaran un poco. El aire se volvió más denso y una de las mujeres, de rostro amable, se acercó a Clara con una bandeja de pan caliente. Soy Marta, la cocinera. Si necesita algo, pídalo, aunque no sé por cuánto tiempo estará aquí”, dijo con cautela, sin malicia, pero con una resignación que no pasó inadvertida.

Clara le agradeció y en silencio se puso manos a la obra. Durante el día ayudó en la lavandería y ordenó un pequeño salón donde los juguetes de Emily estaban cubiertos de polvo. Los encontró abandonados sobre un tapete descolorido, una muñeca de porcelana con un brazo roto, un caballito de madera y un libro infantil con las esquinas dobladas.

Los limpió con delicadeza, imaginando a la niña en días más felices. Al mediodía, mientras caminaba por el pasillo principal, llevando una cesta de flores marchitas para el invernadero, se detuvo al escuchar un piano. Las notas eran lentas, vacilantes, como si una mano temerosa acariciara las teclas después de mucho tiempo.

se acercó con cautela a la puerta del salón y a través del reflejo del espejo vio al duque Edmund Blackthorn sentado ante el instrumento. Su postura era rígida, sus dedos avanzaban con torpeza y la melodía se interrumpía una y otra vez. Clara dio un paso atrás sin querer interrumpirlo.

Sin embargo, el sonido de la cesta golpeando ligeramente la puerta la delató. Edmund giró la cabeza y la miró con una expresión indescifrable. Ella hizo una reverencia rápida. Perdone, mi lord, no quise importunar. El duque permaneció unos segundos en silencio. No importa, respondió finalmente. Continúe con sus tareas. Su voz era grave, pero no hubo frialdad en ella. Clara bajó la mirada y se retiró.

Mientras se alejaba, él la siguió con la vista y una sombra de desconcierto cruzó su semblante. No estaba acostumbrado a que alguien permaneciera en su casa sin temor o sin interés oculto. Esa tarde, cuando el sol se ocultó tras las colinas, el aire dentro de la mansión se volvió aún más frío.

Los criados encendieron las lámparas de gas y el olor a ser quemada llenó los pasillos. En el comedor, el duque cenó solo en la cabecera de una mesa lo bastante larga para 20 personas. Los retratos de sus antepasados lo observaban desde las paredes.

Ningún sonido se escuchaba más allá del tintinear del cuchillo contra el plato. Clara fue llamada para asistir brevemente en la mesa, siguiendo las órdenes de lama de llaves. Se colocó al fondo del salón de pie, lista para servir. En el centro de la mesa, el duque parecía una figura tallada en piedra, el rostro pálido, el cabello oscuro, los ojos fijos en ningún punto. Cuando la niña Emily entró acompañada de su enfermera, la escena cambió apenas un instante. La pequeña se sentó junto a su padre sin pronunciar palabra.

Su t leve resonó como un eco triste en la inmensidad del salón. Edmund la miró con ternura contenida, pero no dijo nada. El peso del pasado caía sobre ambos como una losa invisible. Durante la cena, Clara observó en silencio. Pudo notar la distancia entre amo y servidumbre, entre padre e hija, entre memoria.

Todo en aquella casa parecía oprimido por el recuerdo de una mujer ausente. Al terminar la comida, el duque se levantó y abandonó la sala. Emily, antes de retirarse, giró la cabeza hacia Clara. Sus ojos eran dulces, pero apagados, como si buscara un consuelo que no sabía pedir.

Esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, el silencio volvió a adueñarse de Ravensco Croft Hall. En el ala de servicio, el viento colaba su lamento por las rendijas. Thomas dormía profundamente, exhausto por las tareas del día. Clara, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Se sentía una intrusa, una sombra entre sombras. Entonces un sonido la hizo levantarse, un soyozo, leve, apenas perceptible, venía del pasillo superior.

Tomó una vela y subió las escaleras en silencio, siguiendo la voz que temblaba tras una puerta entreabierta. Allí, junto a la ventana, estaba Emily, envuelta en una manta con el rostro húmedo de lágrimas. “Señorita Emily”, susurró Clara con suavidad. La niña alzó la mirada sorprendida, pero no retrocedió.

“Tuve una pesadilla”, dijo con voz débil. Mamá estaba llamándome desde el lago, pero no podía alcanzarla. Clara se acercó y la abrazó con cuidado. Los sueños a veces nos muestran lo que más amamos, pero también lo que más tememos, murmuró acariciándole el cabello. Cierre los ojos, pequeña. Nada malo va a pasarle. Y sin pensarlo, comenzó a tararear una melodía antigua, una canción de cuna que su madre le cantaba en su infancia. Su voz era suave, cálida, casi un suspiro.

La niña, aún temblando, se acurrucó contra su pecho y pronto el llanto cesó. En ese momento, sin que Clara lo supiera, alguien más estaba en el pasillo. El duque Edmund, vestido con una bata oscura, se había detenido al escuchar la melodía, se quedó inmóvil frente a la puerta entreabierta. La voz de Clara llenaba el aire con una dulzura que hacía años no escuchaba.

El duque apoyó una mano en el marco de la puerta. Su respiración era lenta, controlada, pero sus ojos reflejaban algo que no comprendía, una mezcla de nostalgia, alivio y dolor. Esa canción, tan sencilla, parecía haber abierto una grieta en el muro de hielo que rodeaba su corazón. Después de unos minutos, dio un paso atrás y siguió caminando por el pasillo.

Pero al llegar a su habitación no pudo cerrar la puerta. permaneció de pie observando las llamas del hogar que ardían en silencio. Clara, en la habitación de la niña, seguía cantando en voz baja hasta que Emily se quedó dormida. La cubrió con la manta y antes de irse le apartó un mechón de cabello de la frente.

En el corredor la vela parpadeaba entre sombras. Clara descendió las escaleras despacio con el corazón agitado. Había sentido algo que no sabía nombrar, una extraña conexión entre el dolor de aquella casa y el suyo propio. Al llegar a su cuarto, se sentó junto al camastro de Thomas y lo miró dormir.

La llama de la vela oscilaba con el viento. Fuera. El reloj de la torre marcó la medianoche y por primera vez desde su llegada Clara sintió que el silencio de la mansión no era solo tristeza, sino también una espera. Una espera que, sin saberlo, acababa de comenzar a romperse. El invierno se deslizaba lentamente sobre los campos de Northamberland.

Las mañanas eran pálidas, el aire olía a humo de leña y el sonido de los cuervos se confundía con el crujir de los árboles. En el interior de Raven Croft Hall, la vida parecía haber adoptado un ritmo nuevo, más humano, más cálido, aunque el luto aún habitaba en las paredes. Decía ya varias semanas que Clara Hensley y su hijo Thomas habían llegado por aquel error que el destino había transformado en oportunidad.

Poco a poco la presencia de la joven madre empezaba a dejar huellas invisibles. Los pasillos antes silenciosos se llenaban de murmullos de vida. Las lámparas volvían a encenderse antes del anochecer y en el aire se respiraba una serenidad que nadie recordaba desde hacía años. En la cocina las criadas hablaban en voz baja sobre ella.

“No parece una institutriz cualquiera”, decía una de las jóvenes mientras secaba la losa. “Ni una criada tiene modales demasiado correctos”, respondía otra. Pero no habla nunca de su esposo”, murmuraba la señora Whitby con gesto desconfiado. “Y toda mujer decente lleva el apellido de un hombre o el luto por su pérdida. Ella no hace lo uno ni lo otro.

” Clara, sin embargo, se mantenía ajena a los comentarios. Se ocupaba con dedicación en el cuidado de Emily, la hija del duque. Pasaba horas leyéndole historias junto a la chimenea o enseñándole a abordar pequeñas flores sobre lino blanco. La niña, que había vivido encerrada en su propio silencio, comenzaba a reír de nuevo.

Cuando jugaba con Thomas en el jardín, su risa se mezclaba con la del viento y los criados se detenían un instante para escucharla. Desde la ventana de su despacho, el duque Edmund Blackthorn observaba en silencio aquellas escenas. Había comenzado a hacerlo por simple curiosidad, pero pronto descubrió que era incapaz de apartar la vista.

veía a su hija correr tras una pelota o sentarse en el césped con tomas y algo dentro de él se ablandaba. Aquella mujer, con su voz tranquila y sus movimientos prudentes, había logrado lo que ni los médicos ni las institutrices anteriores habían conseguido, devolverle la luz a su hogar. Esa transformación no pasó inadvertida para el personal.

El ama de llaves, más suspicaz que nunca, decidió averiguar quién era realmente esa mujer que había traído consigo un aire de paz y al mismo tiempo de misterio. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Emily a ordenar la biblioteca infantil, la señora Widby entró en su habitación del ala de servicio bajo el pretexto de dejar ropa limpia. En la mesita junto a la cama encontró una pequeña medalla de plata, vieja y ligeramente oxidada con las iniciales HB grabadas con delicadeza.

La mujer la tomó entre los dedos frunciendo el ceño. No pertenecía a nadie de la casa y las iniciales masculinas le parecieron una prueba suficiente de que la recién llegada ocultaba algo. La dejó exactamente en su lugar, pero su mirada endurecida revelaba una decisión. Observaría a Clara con mayor atención. Esa noche en el comedor el ambiente era distinto.

El duque había decidido cenar en compañía de su hija y por indicación suya permitió que Clara permaneciera cerca, no como sirvienta, sino como acompañante de Emily. Fue la primera vez que Clara se sentó a la misma mesa que su señor, aunque en un extremo y con la discreción de quien sabe que su presencia no es bienvenida por todos.

El fuego ardía en la chimenea y el resplandor dorado iluminaba los rostros con un brillo cálido. El duque comía en silencio pensativo, con los codos apoyados en la mesa y la mirada perdida en el vacío. Clara cortaba el pan de la niña y la animaba con dulzura a probar un poco más de sopa. Está deliciosa, señorita Emily. Su padre debe estar contento de verla comer mejor.

Dijo con suavidad Edmund. levantó la vista sorprendido. En efecto, respondió con voz grave. Hace tiempo que no la veía con apetito. Emily sonrió tímidamente. Clara dice que si como bien, podré correr en primavera. El duque observó el rostro de la joven mujer. Sus ojos tenían el brillo sereno de quien ha sufrido demasiado y, sin embargo, aún conserva la esperanza.

Cuando terminaron la cena, el duque se retiró a su despacho. Clara acompañó a la niña hasta su habitación, le arregló las mantas y le dio un beso en la frente. Al volver al pasillo, sintió que algo la retenía. Era una sensación extraña, una mezcla de respeto y temor, pero también de una calidez que no comprendía. En su habitación, encendió una vela y sacó la medalla de plata del cajón.

la sostuvo entre los dedos recordando otro tiempo, otro rostro. La inicial H brilló un instante bajo la llama. Con un suspiro, la escondió de nuevo bajo la almohada, sin imaginar que alguien ya conocía su secreto. Pasaron los días y la vida en Ravenscoft Hall siguió su curso. El clima se volvía más severo y las chimeneas permanecían encendidas desde el amanecer.

Una tarde, mientras la nieve caía en silencio sobre los ventanales, Emily se sintió inquieta y pidió a Clara que tocara el piano. “Mi madre solía tocar por las noches”, le dijo. “Pero desde que ella partió nadie se atreve a hacerlo. Papá dice que es mejor dejar el piano cerrado.” Clara dudó. “No quiero causar molestias.

” “Por favor”, rogó la niña. “Solo una canción.” La joven se acercó al piano del salón principal. El instrumento cubierto de polvo parecía dormido desde hacía años. Levantó la tapa con cuidado y pasó los dedos sobre las teclas amarillentas. Una corriente fría recorrió el aire como si la casa entera contuviera el aliento. Al principio tocó con timidez.

Una melodía simple, dulce, casi infantil. Pero luego la música comenzó a fluir con naturalidad, envolviendo la sala en un eco cálido que parecía despertar los recuerdos. Emily cerró los ojos y se dejó arrullar por la cadencia. En ese instante, Clara sintió que tocaba no solo para la niña, sino para sí misma, como si cada nota lavara un pedazo de su propia tristeza.

En la penumbra del pasillo, sin que ellas lo notaran, el duque se había detenido. Llevaba una copa de vino en la mano, pero olvidó beberla. Reconoció la melodía. Era la misma que su esposa solía tocar antes de morir. Aquella música que durante años había evitado escuchar resonaba ahora con una pureza distinta, como si una voz del pasado le hablara con ternura. Edmund se apoyó contra la pared respirando hondo.

La emoción lo envolvió con una mezcla de dolor y alivio. No sabía si odiar o agradecer a esa mujer por haber despertado lo que tanto se había esforzado en enterrar. La miró desde la penumbra, su figura iluminada por la vela, el cabello recogido con descuido, los dedos finos deslizándose sobre las teclas.

En su rostro había algo sereno, una belleza sin artificio, nacida de la bondad más que del deseo. Cuando la melodía terminó, Clara cerró el piano con suavidad. “Gracias”, susurró Emily con una sonrisa adormecida. “Es tarde, pequeña. Es hora de descansar”, respondió Clara acariciándole la mejilla. La niña se retiró con su enfermera y la sala quedó vacía.

Clara permaneció unos segundos junto al piano en silencio con la mirada perdida. El duque la observaba aún desde la sombra, sin atreverse a entrar. Quiso hablar, pero las palabras no llegaron. Solo murmuró para sí con voz quebrada, “Han pasado tantos años y sin embargo suena igual.” Clara giró de pronto, sorprendida por el ruido de su voz.

Lo vio de pie en el umbral con el rostro parcialmente iluminado por la luz del fuego. Perdone mi lord, balbuceó. No sabía que estaba aquí. No tiene por qué disculparse, respondió él con calma. Hace tiempo que esa música no se escuchaba en esta casa. Hubo un silencio prolongado. El viento golpeaba los ventanales y el fuego crepitaba en la chimenea.

Entre ambos flotaba una tensión suave, contenida, tan frágil, que ninguno se atrevía a romperla. “Mi esposa”, dijo él al fin, solía tocar esa misma melodía clara bajo la cabeza. No lo sabía. Solo intentaba calmar a la señorita Emily. “¿Y lo consiguió?”, respondió él con una voz tan baja que apenas fue un susurro. A ella y a mí.

Clara lo miró por un instante y en sus ojos brilló una emoción que prefirió callar. Hizo una reverencia y se retiró sin agregar palabra. Cuando su figura desapareció tras el arco del salón, el duque permaneció inmóvil escuchando el eco de la música que aún vibraba en el aire. Aquella noche, Rivensco Crof Hall. En los corredores se sentía un pulso distinto, un rumor de vida que parecía despertar entre las sombras.

En su escritorio, Edmund intentó concentrarse en sus documentos, pero cada vez que tomaba la pluma, la imagen de Clara frente al piano regresaba. la forma en que sus dedos rozaban las teclas, la serenidad de su expresión, la dulzura con la que miraba a su hija. Mientras tanto, en la pequeña habitación del ala de servicio, Clara no podía dormir.

Sentía en el pecho una inquietud nueva, un temblor que no era miedo ni culpa, sino algo más profundo. se llevó una mano al corazón y pensó en el hombre que la había mirado sin decir nada, como si en su silencio le hablara un lenguaje que ambos entendían. El reloj de la torre dio las 10 campanadas. En la distancia, el viento azotaba los cipreses y arrastraba la nieve.

Dentro de la mansión todo parecía dormido, pero bajo ese silencio se escondía algo que comenzaba a despertar, un sentimiento contenido, inesperado, que unía dos almas marcadas por el pasado. Y así, entre el rumor del viento y el eco de una melodía antigua, Ravensc Hall empezó a respirar de nuevo.

El amanecer se filtraba entre nubes pesadas, dejando en los campos de Northamberland un resplandor pálido que anunciaba un día de invierno sin sol. En Raven Croft Hall, el aire olía a cera y a flores recién cortadas. Las criadas iban y venían con pasos apresurados, lustrando la plata, encendiendo lámparas, retirando el polvo de los cortinajes.

Hacía años que la mansión no se preparaba con tanta prisa para recibir visitas. El duque Edmund Blackthorn había permanecido en su despacho desde el amanecer. Llevaba la misma expresión distante que mostraba cada vez que el mundo exterior intentaba irrumpir en su retiro. Aquella mañana, sin embargo, había accedido a recibir a una vieja conocida, Lady Elenor Fairbanks, la viuda más comentada de la región.

Su reputación era intachable, su fortuna considerable y su ambición legendaria. Mientras el mayordomo revisaba por última vez la disposición del salón principal, Clara Hensley ordenaba discretamente un ramo de narcisos en un jarrón de cristal. No estaba invitada a participar en la recepción, pero el ama de llaves le había encargado dejar todo en perfecto estado antes de la llegada de los huéspedes.

La joven trabajaba en silencio, procurando no llamar la atención. Sin embargo, su presencia parecía llenar el aire de una calma que contrastaba con el nerviosismo del resto del personal. ¿Por qué tanta agitación, señora Widby? Preguntó con su voz suave. El ama de llaves levantó la mirada y soltó un resoplido que sonó entre fastidio y advertencia.

Porque hoy recibimos a alguien muy importante, señora Hensley, Lady Ele Ferbanks, y sería mejor que se mantuviera lejos del salón cuando ella llegue. No tolera ver rostros nuevos en esta casa y mucho menos femeninos. Clara asintió en silencio. Entendía el mensaje. Sin embargo, no pudo evitar sentir una ligera inquietud, una curiosidad que no era propia de ella.

Había escuchado mencionar a Lady Elenor entre los criados, siempre con una mezcla de respeto y temor. Decían que era hermosa, elegante y que durante años había albergado la esperanza de convertirse en la nueva duquesa de Ravenscroft. El carruaje llegó cerca del mediodía, rodando por el sendero empedrado entre cipres cubiertos de nieve.

Dos caballos negros relinchaban con brío mientras los lacayos se apresuraban a abrir las puertas. La voz de Lady Elenor se oyó antes que su figura, melodiosa, firme, con ese acento londinense que envolvía cada palabra en una capa de refinamiento y orgullo. Cuando bajó del carruaje, su vestido de seda color borgoña brilló bajo la luz gris del día.

Llevaba un abrigo de terciopelo con ribetes de piel, guantes de encaje y un sombrero adornado con plumas oscuras que enmarcaban su rostro pálido y perfectamente maquillado. Su sonrisa era elegante, pero sus ojos, verdes, fríos como el cristal, no conocían la ternura. Edmund la recibió en la entrada con cortesía, aunque sin emoción.

Lady Elenor me honra su visita. Edmund, dijo ella, dejando que su voz arrastrara las sílabas con familiaridad, siempre tan distante. ¿Acaso el aislamiento ha vuelto su corazón de piedra? Él sonrió apenas, una sombra de gesto que no llegó a sus ojos.

La piedra cuando se rompe ya no vuelve a su forma original, respondió. Ella soltó una risa breve, elegante y vacía. Entonces será mi tarea devolverle el calor de los vivos”, dijo con un brillo malicioso. El resto de la jornada transcurrió entre conversaciones de sociedad, de perfumado y comentarios cargados de insinuaciones.

Lady Elenor hablaba sin cesar de banquetes en Londres, de modas francesas, de conocidos comunes y con cada frase intentaba recordarle al duque cuánto tiempo había pasado desde que él se había alejado del mundo. Edmund escuchaba con cortesía, pero su mirada se perdía de vez en cuando hacia el ventanal que daba a los jardines. Allí, a lo lejos, Clara jugaba con Thomas y Emily, ajena a la reunión.

La niña reía mientras el pequeño arrojaba copos de nieve al aire. Aquella visión sencilla bastó para que una leve sonrisa se dibujara en los labios del duque. Algo que no pasó inadvertido para Lady Elenor. Qué curioso comentó ella siguiendo la dirección de su mirada. Su jardín parece más animado de lo habitual.

¿Quiénes son esos niños? Mi hija y el hijo de la señora Hensley, respondió él con serenidad. La señora Hensley, repitió ella fingiendo indiferencia. No recuerdo haber oído ese nombre entre las damas de la región. No es una dama de sociedad, aclaró el duque. Es una mujer contratada para ayudar en la casa. El tono respetuoso de Edmund bastó para poner fin al tema, pero en el rostro de Lady Elenor apareció un destello de curiosidad venenosa.

Horas más tarde, mientras los invitados se reunían en el salón principal, Clara entró discretamente para retirar unas bandejas vacías. Lady Elenor se encontraba de pie junto a la chimenea, rodeada de dos caballeros que la escuchaban con atención. Cuando vio a la joven, su sonrisa se tornó calculada. “Oh, ¿y esta es la institutri?”, preguntó con falsa dulzura.

“¡Qué encanto tan simple! Clara hizo una reverencia. “Buenas tardes, milady. No hace falta tanta cortesía, replicó la mujer con voz melosa. A veces la modestia resulta más decorativa que la nobleza, ¿no cree. Los caballeros rieron por compromiso. El comentario era una flecha disfrazada de cortesía.

Edmund, que acababa de entrar, escuchó el tono y frunció el ceño. Lady Eleenor intervino con calma. No es propio de una invitada burlarse de quien sirve con honor bajo este techo. Ella se volvió hacia él con una sonrisa. Oh, querido Edmund, solo bromeaba. Tiene usted razón. A veces mi humor es más afilado de lo que debería. Clara permaneció inmóvil, intentando no mostrar su incomodidad.

Tomó la bandeja y se retiró con paso sereno, aunque sus mejillas ardían. Al salir del salón, escuchó a Thomas reír en el pasillo y el sonido de su voz inocente resonó con fuerza en el silencio. El niño, que acababa de entrar con Emily tras jugar en el jardín, corrió hacia el duque y tiró de su levita.

“Señor duque”, dijo con naturalidad, “¿Usted se va a casar con la señora elegante?” El silencio que siguió fue absoluto. Lady Elenor abrió mucho los ojos, ofendida y soltó una risita nerviosa. Edmund no pudo evitar sonreír, sorprendido por la franqueza del pequeño. Thomas Clara apareció en ese momento pálida, intentando llevarse al niño.

Disculpe, mi lord, pero Edmund se agachó para quedar a la altura del pequeño. No, déjelo. Los niños dicen lo que los adultos callan. dijo con tono reflexivo. Y no, joven Thomas, no tengo intención de casarme con nadie. Lady Elenor fingió reír, pero su gesto se quebró al notar que el duque hablaba sin mirarla.

“Qué adorable criatura”, dijo entre dientes, tan espontánea. Luego levantó su copa y añadió con voz dulce, “Edmun, querido, algunas casas necesitan más reglas que sonrisas. La familiaridad excesiva puede volverse peligrosa. El duque la observó con frialdad y algunas casas, replicó él, necesitan más humanidad que protocolo. El resto de la tarde se volvió incómoda.

Lady Elenor comprendió que había perdido terreno. Sus risas sonaban forzadas, sus elogios vacíos. Al despedirse dejó un perfume fuerte y una sensación de falsedad que pareció llenar los pasillos. Cuando el carruaje desapareció por el camino nevado, Edmund permaneció un instante en el vestíbulo, mirando la puerta cerrada.

Luego caminó hacia el ventanal del salón principal. Afuera la lluvia comenzaba a caer con suavidad, mezclándose con los últimos copos de nieve. En el jardín Clara jugaba con los niños. Sus risas se confundían con el murmullo del viento. Thomas trataba de atrapar las gotas con las manos y Emily giraba con los brazos extendidos.

Clara, empapada, reía con ellos, su cabello húmedo pegado a la frente, el rostro iluminado por una felicidad pura. Edmund la observó sin moverse. Había pasado la tarde rodeado de riqueza, de voces altivas, de perfumes costosos y, sin embargo, nada de eso había logrado tocarlo. Aquella escena sencilla, aquella mujer sin título que jugaba bajo la lluvia con su hijo y con su hija, tenía más vida que todos los salones de Londres juntos.

Sintió un impulso inexplicable. abrir la ventana, salir, caminar hacia ellos. Pero no lo hizo. Solo permaneció allí apoyado en el marco, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Una parte de él luchaba contra un sentimiento que aún no se atrevía a nombrar. En el piso superior, la señora Widbe observaba la misma escena desde el corredor.

Su expresión era severa, pero en su mirada se adivinaba inquietud. Sabía que en esa casa donde el silencio había sido ley, algo estaba cambiando y temía que ese cambio trajera tanto consuelo como dolor. La noche cayó lentamente sobre Ravens Croft Hall. En el gran salón, las velas se extinguieron una a una, dejando tras de sí el eco de una visita que no había traído alegría, sino una certeza silenciosa.

El corazón del duque, después de años dormido, comenzaba a latir otra vez. El invierno había caído con toda su severidad sobre las colinas de Northamberland. Las chimeneas de Ravenscoft Hall ardían día y noche, pero ni siquiera el fuego lograba disipar del todo el frío que se filtraba por los muros de piedra. Afuera, el paisaje era un manto blanco interminable.

Adentro, la mansión parecía suspendida en un silencio tenso, como si algo invisible se preparara para romper la calma. Clara Hensley había comenzado la mañana como cualquier otra, ayudando a Emily con sus lecciones y revisando que el pequeño Thomas no se resfriara tras jugar en el invernadero.

Nada en su semblante revelaba inquietud, aunque en su interior llevaba días sintiendo una sombra, una presión silenciosa que no sabía explicar. Había notado miradas extrañas entre los sirvientes, murmullos que cesaban. cuando ella entraba a una habitación. Incluso la señora Whitby, que desde su llegada había mantenido una distancia cortés pero firme, parecía más severa, más vigilante.

A media tarde, cuando el cielo se cubría de nubes oscuras, un lacayo llamó a la puerta del despacho del duque con un sobre la mano. El sello no llevaba nombre, solo las iniciales EF grabadas con elegancia. El duque Edmund Blackthorn lo tomó sin sospechar que aquel papel sería el comienzo del mayor escándalo que amenazaría su casa desde la muerte de su esposa.

Abrió la carta con gesto distraído, pero su rostro cambió al leer las primeras líneas. Milor, lamento profundamente tener que informarle que ha acogido en su hogar a una mujer de reputación dudosa. La señora Hensley no es viuda, como afirma, sino una madre soltera que fue seducida por un caballero de alta posición y abandonada.

Su presencia bajo su techo es un riesgo para su nombre, para su hija y para la dignidad de Rivenscroft Hall. No había firma, pero el estilo refinado de la caligrafía y el perfume floral que impregnaba el papel eran inconfundibles. Edmund apretó el sobre comprendiendo de inmediato su origen. Lady Elenor Fairbanks durante varios minutos permaneció de pie con el corazón agitado y la mirada fija en la chimenea. La duda se mezclaba con el desconcierto.

quiso rechazar de inmediato la acusación, pero una parte de él, herida por la costumbre de la desconfianza, necesitaba una explicación. Mandó llamar a la señora Whitby. Cuando ella entró al despacho, lo encontró más pálido de lo habitual, con el ceño fruncido y la carta extendida sobre el escritorio. “¿Sabía algo de esto?”, preguntó sin rodeos.

El ama de llaves leyó la nota con rapidez. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación. Mi lord, confieso que desde hace semanas sospechaba algo. Encontré una medalla con iniciales masculinas entre las pertenencias de la señora Hensley. No sabía si mencionarlo. No quise causarle disgusto mientras su hija parecía tan feliz. El duque la observó en silencio.

La decepción y el enojo se mezclaban en sus ojos. Tráigala al despacho, ordenó al fin. Quiero escuchar la verdad de sus propios labios. Minutos después, Clara fue conducida al lugar. Caminó con el paso contenido de quien presiente un desastre. Su rostro reflejaba serenidad, pero sus manos temblaban ligeramente bajo el delantal. Al entrar, vio al duque de pie frente al ventanal.

No la miró de inmediato, solo dijo con voz baja, “Contenida, cierre la puerta. Ella obedeció. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. “He recibido una carta”, dijo él al fin. “Una carta que habla de usted.” Clara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. “De mí, mi lord.

” Sí, me dicen que no es viuda, que mintió sobre su pasado. Sus palabras fueron un golpe seco. Por un instante, el fuego de la chimenea pareció apagarse. Clara respiró hondo intentando sostenerse. Mi lord, no, no fue mi intención engañarlo. Solo su voz se quebró. Solo quise proteger a mi hijo. El duque se volvió hacia ella.

Su expresión era dura, pero en su mirada había algo más que enojo, una herida abierta. Protegerlo de qué, señora Hensley. De la verdad. Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. De la crueldad del mundo susurró. De la vergüenza que una madre sola no puede borrar. Hubo un largo silencio.

El tic tac del reloj del despacho marcaba los segundos con una precisión dolorosa. Finalmente, Edmund se acercó un paso. Dígame, ¿quién es usted en realidad? Clara bajó la mirada. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras que había guardado durante años. Mi nombre completo es Clara Bowont. Hace 5 años conocí a un hombre llamado Sir Henry Bomont. Era joven, distinguido, un caballero en apariencia.

Me prometió matrimonio, me juró amor eterno. Yo creí en él, pero cuando supo que esperaba un hijo, desapareció. Mi familia me dio la espalda. Nadie quiso ayudarme. Tuve que huir, cambiar mi nombre y fingir que era viuda para poder trabajar y alimentar a mi niño.

Sus palabras resonaron en la habitación como un eco que dolía. Edmund cerró los ojos unos segundos, conteniendo la emoción. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Porque sé lo que significa la palabra deshonra en este mundo, mi lord, respondió con voz apagada. Una mujer sin apellido, sin esposo y con un hijo, no es digna de compasión, solo de desprecio.

El duque se volvió hacia el fuego. Permaneció así largo rato con la mirada perdida. Cuando habló, su voz era baja, cansada. No puedo negar que lo entiendo, pero también comprenderá usted que mi nombre, mi casa, mi hija, todo lo que represento está bajo el ojo de quienes no perdonan. Necesito tiempo para pensar. Clara asintió lentamente.

No se preocupe, mi lord. No le causará más vergüenza. Me iré antes del amanecer. No he dicho eso replicó él con dureza, pero es lo que piensa. Lo veo en su rostro. Edmund quiso responder, pero las palabras se le ahogaron. La miró con una mezcla de compasión y frustración. Había en ella una dignidad tan pura que hacía imposible juzgarla y sin embargo, el peso de su posición lo encadenaba.

Cuando Clara salió del despacho, la señora Whitby la esperaba en el corredor. Su mirada era fría, casi hostil. No debería haber venido aquí”, dijo en voz baja. “Todo lo que toca un escándalo termina arruinado.” Clara no respondió. subió las escaleras hacia su habitación, donde Thomas dormía ajeno a todo. Se sentó junto al camastro y acarició el cabello del niño.

“Mi amor”, murmuró, “tana debamos partir de nuevo.” El viento soplaba con fuerza afuera y las ramas golpeaban los ventanales como si la noche quisiera entrar. En su pecho el dolor era tan hondo que apenas podía respirar. Esa misma noche, mientras Clara empacaba en silencio las pocas pertenencias que poseía, Emily despertó sobresaltada.

Su respiración era entrecortada y su rostro ardía de fiebre. Llamó por su padre con un grito débil y en minutos el duque subió a su habitación. La niña deliraba, llamando el nombre de Clara entre soyosos. “Quier verla”, dijo la enfermera con desesperación. No deja de repetir su nombre. Edmund no dudó. Bajó hasta el ala de servicio y golpeó la puerta del cuarto de Clara.

Cuando ella abrió, lo encontró pálido con la preocupación reflejada en cada línea de su rostro. Emily la necesita dijo sin rodeos. Está enferma. Llora por usted. Clara olvidó su maleta y corrió tras él. Al llegar a la habitación de la niña, la encontró temblando, el rostro enrojecido. Se sentó junto a la cama y tomó su mano.

Tranquila, mi niña, estoy aquí. Todo estará bien. Emily abrió los ojos con esfuerzo. Prométame que no se irá, señora Clara. No me deje. Clara la abrazó y sus lágrimas cayeron sobre la frente de la pequeña. No, mi amor, no me iré. No, mientras me necesite. El duque observaba la escena desde el umbral.

No dijo nada, pero en su interior algo se quebraba. Había pasado años creyendo que la pureza del alma se medía por los títulos. Y, sin embargo, la compasión de esa mujer valía más que todo su linaje. Durante horas, Clara veló a la niña hasta que la fiebre comenzó a ceder. Cuando el médico finalmente anunció que el peligro había pasado, el duque se acercó a ella.

“Gracias”, dijo en voz baja. “No solo por cuidarla, sino por no abandonarla. Ni siquiera después de lo que ocurrió, Clara levantó la vista. Sus ojos, hinchados de cansancio, brillaban con una dulzura serena. No tenía elección, mi lord. No se abandona a quien se ama.” Edmund se estremeció.

no respondió, solo inclinó la cabeza, incapaz de sostener la intensidad de esa mirada. Cuando el amanecer asomó por las colinas, la nieve seguía cayendo silenciosa, cubriendo la tierra con su pureza engañosa. En Ravenscoft Hallormía. Clara permanecía junto al lecho de la niña y el duque desde el pasillo la observaba en silencio.

Había en ella una luz que desafiaba su propio pasado, una fuerza que convertía la vergüenza en compasión. Y aunque el peso de la culpa aún pendía sobre ambos, algo nuevo comenzaba a germinar bajo la superficie de aquel invierno. Una verdad callada, frágil, imposible de ignorar. Era el principio de un sentimiento que, aunque ninguno se atrevía a pronunciar, ya había empezado a transformar la casa, el aire y sus propias almas.

Los días siguientes a la confesión de Clara se extendieron como un invierno sin fin. La nieve cubría los jardines de Ravenscoft Hallura inmóvil y el viento soplaba con una tristeza que parecía venir de las piedras mismas de la mansión. En el interior, los pasillos se habían vuelto más silenciosos.

Los criados hablaban en sus surros, las miradas se esquivaban y hasta las chimeneas parecían arder con cautela, temerosas de perturbar una paz frágil que podía romperse en cualquier momento. La señora Whitby, fiel guardiana del orden y las apariencias, fue la primera en dejar escapar las palabras que encenderían la llama del rumor. Bastó un comentario hecho con aparente prudencia a una cocinera del servicio.

Una insinuación más que una acusación. Las apariencias engañan, Mary. No todas las mujeres que fingen virtud la tienen murmuró con voz grave mientras revisaba la vajilla. El comentario se propagó con rapidez. En cuestión de horas, toda la servidumbre sabía que la señora Hensley no era quien decía ser.

Y antes de que terminara la semana, las habladurías habían llegado más allá de los muros de la propiedad, viajando en carruajes, en cartas y en labios de comerciantes. Lady Elenor Fair Banks, que en Londres se deleitaba entre tertulias y bailes de sociedad, fue una de las primeras en recibir las noticias.

Al leer la carta enviada por una de sus damas de confianza, una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios. Así que la perfecta institutriz no era más que una impostora, dijo con un brillo malicioso en los ojos. Qué rápido se desmorona la pureza cuando la luz la toca. No tardó en utilizar aquella información. Entre una copa de champaña y otra, sembró el veneno con maestría en los oídos de quienes disfrutaban del escándalo ajeno.

“Pobre duque de Ravenscroft”, decía con falsa compasión. Siempre tan reservado y ahora envuelto en un asunto tan impropio. Nadie imaginaba que acogería a una mujer de reputación dudosa bajo su propio techo. Las palabras viajaron como un perfume denso y corrosivo hasta alcanzar la región de Northamberland, donde el eco del honor pesaba más que la verdad.

En Ravenscroft Hall, Edmund Blackthorn vivía en una contradicción constante. Había intentado mantener la distancia con clara, obedeciendo a la prudencia que su posición exigía, pero su corazón lo traicionaba a cada instante. La veía pasar por los pasillos con paso ligero, su cabello recogido con sencillez, su mirada baja y serena, y sentía un impulso de detenerla, de hablarle, de asegurarle que no debía temerle a nadie. Sin embargo, el orgullo y la confusión le sellaban los labios.

A menudo se refugiaba en su despacho, fingiendo concentrarse en asuntos administrativos, aunque su pluma permanecía inmóvil sobre el papel. En la soledad se preguntaba por qué el destino había traído a su vida a una mujer que representaba todo lo que él había aprendido a evitar, el riesgo, la ternura, la imperfección.

y sin embargo sabía que su ausencia sería el golpe final a una existencia que ya no soportaba la sombra del duelo. Clara, por su parte, soportaba la atención con la dignidad de quien ha conocido el desprecio y ha aprendido a resistirlo. Los criados la miraban con distancia, algunos por miedo a la desaprobación del duque, otros por puro prejuicio.

Solo Marta, la cocinera, se atrevía a ofrecerle consuelo. No haga caso de lo que dicen, señora”, le susurró una tarde. “Quien ha vivido con rectitud no debe temer al juicio de los que no conocen la verdad.” Clara sonríó con gratitud, aunque sabía que el daño ya estaba hecho.

Por las noches escuchaba los rumores filtrarse por las paredes y comprendía que su presencia, por más inocente que fuera, amenazaba con destruir la reputación de quien menos lo merecía, el duque. Una mañana, mientras la nieve caía suave sobre los ventanales, tomó una decisión. comenzó a empacar en silencio las pocas pertenencias que poseía.

Thomas jugaba en el suelo con un pequeño caballo de madera ajeno a la tristeza que envolvía el aire. “¿Nos iremos otra vez, mamá?”, preguntó con voz temblorosa al ver las maletas abiertas. Clara lo miró con ternura y le acarició el cabello. “Aún no lo sé, hijo, pero hay momentos en que irse es la única forma de proteger lo que uno ama. En ese momento, un ruido en el pasillo la hizo volverse.

La puerta se abrió y allí estaba el duque. Su figura alta llenó el umbral y su expresión era la de un hombre que se debate entre la razón y el corazón. ¿Qué significa esto, señora Hensley?, preguntó con voz grave, conteniendo la emoción. Clara se incorporó de inmediato. Mi lord, no quiero causarle más daño.

He decidido marcharme antes de que su nombre sufra por mi culpa. Edmund avanzó unos pasos. El contraste entre la frialdad de su voz y la intensidad de su mirada la hizo temblar. ¿Cree que su partida solucionará algo? ¿Cree que puedo fingir que nada de esto ocurrió? No se trata de usted, mi lord, dijo ella con un hilo de voz.

Se trata de su hija, de su apellido, de todo lo que ha construido. La gente no olvidará lo que se ha dicho de mí. Él la observó en silencio. Sus ojos reflejaban un conflicto interno que lo consumía. De pronto, sin poder contenerse más, dio un paso hacia ella. ¿Y qué hay de mí, Clara?, preguntó con voz quebrada.

¿Cree que después de todo puedo dejarla marchar como si nada hubiera cambiado? La manera en que pronunció su nombre la estremeció. Era la primera vez que lo decía sin formalidades, sin distancia. Clara bajó la mirada luchando contra las lágrimas. No hable así, mi lord. No complique más lo que ya es doloroso. No puedo evitarlo replicó él. Desde que llegó esta casa volvió a tener vida.

Emily sonríe de nuevo. Los pasillos ya no son cárceles de silencio y y hizo una pausa buscando las palabras. Yo volví a recordar lo que es sentir. Clara lo miró con los ojos llenos de emoción, pero también de miedo. Mi lor, si se queda a mi lado, la sociedad lo condenará. Usted no entiende.

El peso de la deshonra es mío y no debe cargarlo. Edmund extendió la mano y tomó la suya con firmeza. Fue un contacto breve, contenido, pero suficiente para que ambos sintieran el temblor que los unía. No me hable de deshonra”, dijo él en voz baja. “Nadie puede deshonrar a quien actúa con nobleza y usted ha demostrado tener más honor que muchos con título.” Clara intentó apartarse, pero él no la soltó.

Sus miradas se cruzaron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Ninguno se atrevía a moverse como si el aire mismo los hubiera encadenado. Entonces el duque retiró lentamente la mano y dio un paso atrás. No quiero que se marche todavía. Se lo ruego. Déjeme pensar. Ella asintió conmovida. Como desee, mi lord.

Él se giró para marcharse, pero antes de alcanzar la puerta, el mayordomo apareció con una bandeja y una carta sobre ella. “Ha llegado correspondencia urgente de Londres, mi lord”, anunció con formalidad. El duque tomó el sobre y lo observó unos segundos antes de abrirlo. El sello era rojo con el escudo de una familia aristocrática que conocía demasiado bien, los Bowont.

Sus manos se tensaron. desplegó el papel y leyó en silencio. “Mi estimado duque de Ravenscroft, ruego a usted el favor de concederme una reunión privada. Hay asuntos del pasado que necesitan resolverse y solo con su intervención podrán quedar en paz.” Su obediente servidor, Sir Henry Bumont, el nombre fue como una daga.

Edmund levantó la vista y encontró los ojos de Clara, que lo observaban con pavor. ¿Quién? ¿Quién le escribe?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. El duque apretó la carta en su mano, el hombre que le arrebató la paz. Por un instante, el silencio se hizo insoportable. Afuera, el viento azotó las ventanas con violencia. Clara sintió que las fuerzas la abandonaban. “Entonces, has sabido de mí”, susurró con amargura.

Edmund respiró hondo y dobló la carta con gesto decidido. Si busca su redención, la encontrará mirándome a los ojos. Clara quiso hablar, pero él la interrumpió con una mirada firme. No tema, dijo con voz serena, no permitiré que nadie la humille otra vez.

Luego se marchó del cuarto, dejando tras de sí el eco de sus pasos y una promesa que, aunque no había sido pronunciada del todo, se grabó en el corazón de ambos. Esa noche Clara permaneció despierta junto a la ventana. El fuego de la chimenea se consumía lentamente y las brasas proyectaban sombras que danzaban sobre el suelo.

En el silencio recordó las palabras del duque, la calidez de su mano, la mirada con la que había dicho su nombre. En su pecho, la esperanza y el miedo libraban una batalla silenciosa. No sabía qué deparaba el día siguiente, pero comprendía que el destino la había enlazado para siempre con aquel hombre. Y aunque el escándalo acechara como una tormenta, en ese instante, bajo la nieve que seguía cayendo sobre los campos de Ravencroft, Clara sintió que su corazón ya no le pertenecía por completo. El amanecer llegó gris y frío, como si el cielo

mismo presintiera que aquel día traería consigo el peso de las heridas más antiguas. Los criados se movían con nerviosismo en los pasillos de Ravenscot Hall, encendiendo lámparas y avivando las chimeneas, mientras el aire del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas. Un carruaje oscuro de madera pulida y herrajes dorados se detuvo frente a la puerta principal, rompiendo el silencio con el chirrido de sus ruedas sobre la grava congelada.

De su interior descendió Sir Henry Bomont, vestido con una levita azul marino, guantes de cuero y un sombrero de ala ancha que apenas cubría su expresión arrogante. Su porte era el de un hombre acostumbrado a dominar cada estancia que pisa, y sus ojos, de un gris acerado, reflejaban más soberbia que culpa.

El mayordomo, con el rostro tenso, se apresuró a anunciar su llegada al duque. Mi lord, un caballero solicita audiencia. Dice llamarse Sir Henry Bomont. El duque Edmund Blackthorn, que permanecía en su despacho revisando correspondencia, levantó la vista con un gesto de incredulidad que pronto se tornó en ira contenida.

Hágalo pasar”, ordenó con voz firme, aunque en su interior ardía una tormenta. Sir Henry entró con paso confiado. Su presencia llenó el cuarto como una sombra arrogante que no conocía el remordimiento. Hizo una leve reverencia más por conveniencia que por respeto. “Mi lord”, dijo con tono amable, casi teatral.

ruego me disculpe por esta visita inesperada, pero hay un asunto que requiere su atención inmediata. Edmund no respondió. Se limitó a señalarle un asiento frente a su escritorio. El silencio que siguió era tan espeso que solo se oía el crepitar del fuego en la chimenea. He sabido, continuó Sir Henry, que en su casa reside una mujer llamada Clara Hensley, aunque imagino que ya conoce su verdadera identidad. El duque apoyó las manos sobre el escritorio.

La conozco y sé lo suficiente para no necesitar aclaraciones. Sir Henry sonrió complacido con su propia audacia. Entonces sabrá también que su presencia aquí pone en riesgo su reputación. Créame, mi lord, no lo digo con intención de ofender, sino para evitarle un escándalo. Los círculos nobles son implacables con los rumores.

Edmund lo observó sin pestañear, pero su respiración se volvió más profunda. No me interesa lo que murmure la sociedad, pero debería, insistió Henry. Yo mismo he escuchado los comentarios en Londres. Todos saben que la mujer que se hace pasar por viuda fue en realidad mi conocida.

No quisiera que su nombre ni el de su hija se vieran involucrados en un asunto tan desagradable. El duque se levantó lentamente con la mirada fija en el intruso. Si ha venido hasta aquí para limpiar su conciencia, llegó tarde. No se trata de eso, respondió Henry acomodando sus guantes. Se trata de evitar que esta historia manche la mía. Por eso he venido a proponerle un acuerdo. Edmund alzó una ceja incrédulo. Un acuerdo.

Ser Henry asintió con naturalidad como quien discute un asunto comercial. Puedo ofrecerle una compensación económica considerable, una suma suficiente para garantizar que la señora Bumont, corrigió con ironía, o Hensley, como prefiere llamarse, abandone esta casa discretamente. Usted conservaría su buen nombre, el mío, y todos seguiríamos nuestras vidas sin más complicaciones.

El silencio que siguió fue tan absoluto que hasta el fuego pareció detenerse. La mandíbula del duque se tensó y sus ojos se volvieron dos brazas oscuras. Está insinuando que compre el silencio de una mujer a la que usted mismo destruyó, dijo en voz baja contenida, pero con una furia latente que vibraba en el aire.

Henry se encogió de hombros sin perder la sonrisa. No seas sentimental, mi lord. Todos cometemos errores. No veo por qué debería pagar por un desliz de juventud. Edmund dio un paso adelante. Su sombra se proyectó sobre el visitante como un muro. Un deslize. Su voz se quebró apenas. Usted abandonó a una mujer inocente, la arrojó al desprecio de la sociedad y tuvo la cobardía de llamarlo un desliz.

Henry se levantó con gesto altivo. Cuidado, Duque. No olvide con quién está hablando. Edmund lo miró con una mezcla de repulsión y desprecio. Conozco perfectamente al tipo de hombre que tengo delante y le aseguro que si no abandona mi propiedad en este instante, olvidará usted su título antes de recordar su propio nombre.

Henry palideció. El tono del duque no dejaba lugar a dudas. dio un paso atrás respirando con dificultad y se ajustó el sombrero. Como desee, mi lord, pero recuerde mis palabras, la sociedad no perdona. Esa mujer lo arrastrará consigo. Edmund no respondió, simplemente abrió la puerta y señaló el pasillo. Fuera de mi casa.

El sonido de las botas de Sir Henry resonó en el mármol hasta perderse. Pero sin que el duque lo advirtiera, dos criados que pasaban por el corredor habían escuchado parte de la conversación. Antes del anochecer, toda la servidumbre sabía que el antiguo amante de Clara había sido expulsado de la mansión.

En pocas horas, el rumor volvió a expandirse como una llamarada y con él la humillación. Cuando Clara lo supo, su rostro perdió el color. La vergüenza la atravesó como una cuchilla. No había dicho palabra, pero sabía que en cada rincón se hablaba de ella. En la cocina, los cuchicheos cesaban apenas entraba. En los pasillos, los criados desviaban la mirada.

Aquella casa que había aprendido a amar se había convertido de pronto en un lugar hostil. Esa noche, cuando el silencio cubrió la mansión, se encerró con tomas en su habitación. El niño dormía abrazado a su brazo, ajeno al dolor de su madre. Ella permaneció despierta mirando el resplandor tenue del fuego.

La humillación la asfixiaba, pero más la hería el pensamiento de que Edmund pudiera arrepentirse de haberla defendido. En otra parte de la casa, el duque se enfrentaba a un dilema aún mayor. Varios de sus allegados de la nobleza lo habían visitado esa tarde fingiendo preocupación, pero en realidad exigiendo explicaciones por el bien de su apellido.

Edmund, despídala”, le dijo el vizconde de Reding, viejo amigo de su padre. No puede permitir que una mujer de esa reputación permanezca bajo su techo. La sociedad lo condenará. La sociedad, replicó el duque con la voz cargada de amargura. Esa misma que tolera adulterios, mentiras y traiciones bajo un barniz de cortesía.

¿Cree usted que su juicio me interesa? El vizconde se escandalizó. No se trata de principios, sino de conveniencia. Si no actúa, perderá el respeto de todos. Prefiero perder su respeto que mi humanidad, respondió Edmund con firmeza. Esa noche, después de despedir a los visitantes, caminó solo por los pasillos. La casa parecía más grande, más vacía. se detuvo frente a la puerta del cuarto donde dormía Emily.

Dentro la niña respiraba con tranquilidad. Sobre su mesita, una muñeca reparada por Clara reposaba con un lazo nuevo. Aquella simple imagen bastó para tomar una decisión. A la mañana siguiente, cuando el reloj del vestíbulo marcó las 8, la mansión se encontraba en completo silencio. Los criados desayunaban en la cocina intercambiando miradas ansiosas.

La puerta del comedor principal se abrió y todos se sobresaltaron al ver al duque entrar con paso sereno. Llevaba su levita negra, el rostro tranquilo, pero su mirada irradiaba autoridad. A su lado entraba Clara con el pequeño Thomas de la mano.

Ella caminaba con el rostro pálido, temblando, sin entender aún por qué él la había llamado. El murmullo se expandió como una ola. Edmund se detuvo frente a la mesa principal. A partir de hoy, dijo con voz clara y firme, nadie volverá a pronunciar palabra alguna en contra de esta mujer o de su hijo. El silencio fue total. Podía oírse el crujido del fuego en la chimenea.

La señora Hensley continuó, no será expulsada de esta casa. Ninguna calumnia, ningún apellido ausente, ningún pasado podrá borrar lo que ha hecho por mi familia. Su mirada se posó en los rostros incrédulos de los criados. Esta mujer, añadió con una emoción que le quebró apenas la voz, devolvió la risa a mi hija y nadie que haya devuelto la vida a mi hogar será desterrado de él.

Clara lo miró, incapaz de contener las lágrimas. Intentó hablar, pero el nudo en su garganta la traicionó. El pequeño Thomas se aferró a su mano sin comprender, aunque sintió que algo importante estaba ocurriendo. Los criados se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. La señora Widby, inmóvil en la esquina, comprendió que el tiempo del silencio y del miedo había terminado.

Edmund se volvió hacia Clara y le hizo un leve gesto para que tomara asiento junto a su hija. Ella obedeció con timidez. Mientras la niña Emily corría a abrazarla riendo ajena a los juicios del mundo, el duque se quedó de pie observando la escena. En su interior, algo se liberó.

Sabía que su decisión lo enfrentaría a la condena de la nobleza, pero también que había elegido el camino correcto. Fuera, la nieve caía de nuevo, cubriendo la tierra con su pureza intacta. Dentro de Ravensco Croft Hall, la dignidad había encontrado su lugar. Y el corazón del duque, por primera vez en muchos años, latía sin miedo.

La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en Ravensco Croft Hall, como si el invierno hubiese cambiado de tono. La nieve seguía cayendo, pero su blancura ya no traía calma, sino inquietud. La declaración del duque resonaba aún entre los muros de la mansión como un eco imposible de contener. Los criados que la víspera se habían atrevido a murmurar en los rincones, ahora caminaban en silencio, conscientes de que algo trascendental había ocurrido.

En las aldeas cercanas, las noticias viajaban más rápido que el viento. En los cafés de Newcastle, en los corredores del club de caza y en las reuniones sociales, el nombre del duque Edmund Blackthorn se pronunciaba con asombro, indignación o admiración, según el alma de quien lo mencionara.

Algunos lo llamaban insensato, otros valiente, pero nadie quedaba indiferente. En Londres, Lady Ele Fairbanks arrojó con furia una copa de cristal contra la chimenea al escuchar la noticia de labios de una amiga. “El duque ha perdido la razón”, exclamó. “Defender públicamente a esa mujer es el suicidio de su nombre. Su acompañante, una varonesa que disfrutaba del veneno ajeno, fingió escandalizarse mientras contenía una sonrisa.

Dicen que la trató con ternura frente a todos, que incluso permitió que su hijo se sentara a la mesa. Eleanor, con el rostro encendido, apretó los puños. Entonces no le queda honor que perder. Si él no se preocupa por su reputación, alguien deberá recordarle el peso de su apellido. No tardó en escribir una carta a Sir Henry Bowmont informándole con precisión cruel de lo ocurrido.

En la misiva, cada palabra destilaba desprecio y estrategia. Si el duque desea arruinar su linaje por una mujer caída, escribió, no veo razón para que usted cargue solo con la mancha. El escándalo puede ser su ruina. o su venganza. Una semana después, el mayordomo de Ravenscoft Halló al despacho del duque una carta con el sello de Boom Hall. Edmund la leyó con el rostro pétreo.

Mi lord, su reciente defensa de la señora Hensley me obliga a intervenir. Si insiste en proteger a una mujer que perteneció a mi pasado, no tendré más opción que revelar ciertas cartas que comprometen no solo su reputación, sino la mía. Este asunto debe resolverse y le propongo discutirlo en persona, Londres, en mi residencia, cuando usted lo estime conveniente.

El duque dobló la carta con calma, aunque por dentro ardía de ira. Caminó hasta la ventana y observó el paisaje nevado. Desde allí podía verse el jardín donde Emily jugaba torpemente con su muñeca favorita. A lo lejos, Clara la observaba junto a Thomas.

Sus manos cubiertas con guantes de lana, el rostro sereno, ajeno aún a la tormenta que se avecinaba. Esa imagen bastó para que Edmund tomara una decisión. Si los escándalos no podían contenerse, al menos protegería a quienes no merecían sufrirlos. Esa misma tarde mandó llamar a Clara. Ella entró al despacho con paso cauteloso, como quien presiente una noticia dolorosa.

Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo, pero perfectamente limpio. Sus ojos reflejaban serenidad, aunque bajo esa calma se escondía el temor de quien ha aprendido a perderlo todo. Milor, dijo con voz baja, me dijeron que deseaba verme. Edmund la miró en silencio unos segundos. No sabía cómo pronunciar lo que debía decir. Finalmente habló con un tono grave.

Contenido. He recibido una carta de Londres. Sir Henry amenaza con divulgar ciertos escritos suyos, cartas que podrían dañar su nombre. Y el mío. Clara palideció. No, no puede ser, susurró. Esas cartas no tenían más que palabras de juventud. No hay nada indecoroso en ellas.

Eso no importa, interrumpió él con suavidad. En la sociedad que habitamos basta una insinuación para destruir una vida y no permitiré que lo haga con la suya. ¿Qué piensa hacer? Preguntó ella temiendo la respuesta. El duque la observó y en sus ojos había una tristeza que la conmovió más que cualquier enojo. Debo enviarla lejos de aquí a usted y a su hijo. No como un castigo, sino como una protección.

Mi hermana vive en una casa de campo cerca de Widby. Allí estarán a salvo hasta que todo esto se calme. Clara lo miró incrédula. Lejos murmuró, después de todo lo que ha dicho ante todos, después de defenderme, precisamente por eso, respondió él con firmeza, porque la he defendido.

Ahora todos los ojos están sobre nosotros. Si permanece aquí, la lastimarán. Un silencio profundo se apoderó de la habitación. Clara bajó la cabeza. Sus labios temblaban, pero se esforzaba por mantener la compostura. Entiendo dijo al fin. Es lo mejor. Edmund dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Su deseo de acercarse era tan grande como su miedo a decir lo que realmente sentía.

“Cara, créame, no es una despedida”, dijo en voz baja. “Es solo una pausa.” Ella levantó la mirada. Y por un instante sus ojos se encontraron. En ellos había una ternura infinita, una súplica muda que ninguno se atrevía a pronunciar. Al día siguiente, el carruaje estaba listo al amanecer. El cielo amanecía cubierto de nubes grises y la escarcha brillaba sobre los campos.

Emily se aferraba a la falda de Clara, negándose a soltarla. “No se vaya”, decía entre soylozos. No me dejes sola otra vez. Clara la abrazó con fuerza. Volveré mi pequeña. Lo prometo. Thomas, con su abrigo remendado, observaba en silencio, sin entender del todo por qué partían cuando la casa comenzaba a aparecer un hogar. El duque se acercó al carruaje.

Llevaba un abrigo largo y oscuro, el rostro marcado por el cansancio. “La escoltaré hasta la salida del condado”, dijo con voz grave. Quiero asegurarme de que el viaje sea seguro. Durante el trayecto, el silencio los envolvió. Solo el sonido de los cascos de los caballos rompía la quietud. Clara miraba por la ventana, viendo pasar los árboles desnudos y pensaba en lo efímera que era la felicidad cuando uno no pertenecía a ningún lugar.

Edmund la observaba de reojo, notando cómo sus manos se aferraban al regazo, como el temblor de sus labios revelaba lo que su voz no decía. Cuando el carruaje se detuvo frente al cruce que conducía al camino de Whtby, Edmund descendió primero y le ofreció la mano. Sus dedos se rozaron y ese breve contacto bastó para que ambos sintieran una sacudida interior. Prométame que no tomará riesgos.

dijo él con seriedad. Si necesita algo, envíeme una carta. Mi hermana la recibirá como una igual. Clara asintió sin atreverse a responder. Y usted, mi lord, cuide de Emily. No permita que olvide que la quiero. Él sonrió con tristeza. Sería imposible. La niña no deja de hablar de usted. Ya no come, apenas duerme.

Desde que supo que partiría, su alegría desapareció. Las palabras la hicieron temblar. Por un momento, su mano volvió a buscarla de él. ¿Y usted, mi lord?, preguntó casi en un susurro. Edmund la miró fijamente. Yo, dudó unos segundos. Yo sentiré su ausencia más de lo que puedo admitir. Ninguno añadió nada más.

Cuando el carruaje emprendió el camino, Edmund permaneció allí viendo cómo se alejaba hasta que el último eco de las ruedas se perdió entre los árboles. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Emily, consumida por la tristeza, apenas probaba bocado. Cada tarde se sentaba junto a la ventana del salón esperando ver a Clara volver.

El duque, por su parte, se sumergió en una rutina mecánica. Firmaba documentos, asistía a reuniones, pero su mente vagaba lejos. El eco de las risas que antes llenaban la casa se había desvanecido. Una noche, incapaz de soportar el vacío, subió al cuarto donde Clara había dormido. El aire aún conservaba un leve aroma a lavanda y cera.

Sobre la mesa encontró un pañuelo cuidadosamente doblado con las iniciales bordadas. Ch. lo tomó entre sus manos, apretándolo contra el pecho, como si aquel pequeño trozo de tela pudiera devolverle lo que había perdido. Fue entonces cuando el mayordomo entró sin anunciarse. “Mi lord”, dijo con expresión preocupada. “Ha llegado otra carta de Londres.

” Edmund la tomó con impaciencia, reconoció la caligrafía de inmediato, la abrió y leyó. Sir Henry Bowont ha iniciado conversaciones con varios miembros del parlamento y de la prensa. Pretende hacer públicas ciertas cartas bajo el argumento de defender su nombre ante su antigua protegida. Si desea evitar el escándalo, lo invito a discutir los términos en persona. El duque cerró los ojos.

La furia lo recorrió como un fuego helado. Sabía que aquella amenaza no solo pondría en peligro a Clara, sino también a Emily, a su apellido, a todo lo que había jurado proteger. Miró por la ventana. Afuera, la luna se reflejaba sobre el hielo como un espejo roto. Su decisión fue inmediata. Preparen mi equipaje, ordenó.

Saldré hacia Londres al amanecer. El mayordomo asintió en silencio. Esa noche Edmund no durmió. Caminó por los pasillos oscuros de la mansión, recordando cada instante compartido con Clara, la primera vez que la vio, la melodía que tocó en el piano, la manera en que sonreía al ver a su hija reír.

Cada recuerdo lo hería y al mismo tiempo le daba fuerza. Cuando el primer rayo de sol asomó sobre los campos helados, el carruaje del duque partió hacia el sur, dejando tras de sí las huellas de los caballos sobre la nieve. En su interior, Edmund apretaba entre las manos la carta de Bomont, decidido a enfrentarlo, no como un noble defendiendo su nombre, sino como un hombre dispuesto a proteger aquello que ya no era solo un deber, sino el amor más silencioso y verdadero que había conocido.

Londres se extendía como un mar de tejas húmedas y chimeneas humeantes bajo un cielo de plomo. La neblina de la tarde se deslizaba por las calles empedradas envolviendo carruajes, faroles de gas y siluetas apresuradas que desaparecían en callejones como sombras con prisa.

El aire olía a lluvia reciente, carbón y a ese perfume inquieto de la ciudad que nunca duerme por completo. En el barrio de St. James. Los clubes privados brillaban con una sobriedad elegante. Tras sus puertas pesadas se reunían caballeros de levita impecable, copas de Jerez, periódicos doblados con exactitud y conversaciones que movían más que las columnas de opinión.

El duque Edmund Blackthorn descendió de su carruaje frente al club con el porte de quien ha decidido ya sin regreso el rumbo de su destino. Llevaba una levita negra cerrada hasta el cuello, guantes oscuros y la mirada fría de un hombre que ha aprendido a domar el dolor para convertirlo en voluntad.

Un lacayo abrió la puerta con deferencia y al verlo inclinó la cabeza con una mezcla de respeto y cautela. No era habitual que el duque de Ravenscroft se dejara ver en Londres durante el invierno. Su presencia anunciaba silenciosa, un asunto tan grave como inaplazable. El vestíbulo estaba tibio y olía a madera encerada.

Un reloj alto marcaba las seis campanadas con solemnidad. Desde el salón principal llegaban el murmullo de voces y el tintinear de cucharillas en porcelana. El mayordomo del club se acercó con su discreción impecable. Mi lord Sir Henry Bomont lo espera en el salón de lectura. Desea privacidad. Edmund asintió.

atravesó la sala con el andar sereno de la aristocracia, pero cada paso estaba guiado por una resolución que le tensaba el pecho. Al entrar al salón de lectura, lo vio de espaldas, mirando la calle a través del vidrio empañado. Sir Henry Bowont, de levita azul marino, cabellos castaños peinados hacia atrás, un brillo arrogante en la postura que ni la niebla londinense podía opacar.

Giró al oír la puerta y dibujó una sonrisa educada, casi fraterna, que a Edmund le provocó una repulsión contenida. Mi lord, saludó Henry con un ligero movimiento de cabeza. Agradezco que haya venido con tanta premura. Los asuntos delicados se pudren cuando se dejan al aire. Edmund no se sentó, se mantuvo a una distancia justa, ni cerca para parecer conciliador, ni lejos para sugerir cobardía.

Prefiero llamar a las cosas por su nombre, dijo con calma. Hemos de hablar de clara. Los ojos acerados de Henry parpadearon apenas, como si un insecto hubiese rozado su coraje. La señora Hensley o Buumon, según el capricho del día, replicó, “No esperaba que un hombre como usted se interesara por semejante complicación, pero los rumores viajan con una velocidad admirable. Los rumores nacen de la mezquindad”, respondió Edmund.

Las pruebas nacen de los actos y sus actos. Sir Henry están escritos en cada línea de esas cartas que ahora pretende usar como un arma contra quien menos lo merece. Henry dejó la sonrisa, dio un paso hacia la mesita y tomó un sobre de cuero. Lo palmeó con gesto distraído como quien enseña la correa a un perro antes de atarlo. No dramatice, duque.

Yo no he inventado nada. Ella me escribió. Yo fui indiscreto en mi juventud. Es cierto, pero lo irreparable no puede corregirse a fuerza de sentimentalismo. Hoy lo que importa es que mi apellido no quede manchado por una fábula de ama de llaves y el suyo por un arrebato quijotesco. Edmund sostuvo su mirada con una firmeza que helaba.

Habla de fábulas, quien abandonó a una mujer que confiaba en su palabra y a un niño que no pidió nacer. y pretende además vestir la cobardía con el traje de la prudencia. No he venido a negociar el precio de un silencio. He venido a recordarle que la dignidad no se compra y que el parlamento escucha con atención cuando un título usa su influencia para destruir a los débiles.

El nombre del parlamento se expandió en la estancia como un golpe seco. Henry apretó la mandíbula. Es un chantaje elegante”, murmuró. “Aún así, dudo que usted mismo quiera arrastrar su nombre por un escándalo público. Nadie sale ileso, ni siquiera los héroes.” “No soy un héroe”, contestó Edmund. “Soy un padre y un hombre que ha visto a su hija recuperar la risa bondad de esa mujer a la que usted convirtió en blanco de vergüenzas.

Si pretende publicar una sola línea, yo mismo expondré ante la cámara como obtuvo esas cartas, el engaño con que se ganó su confianza y el abandono que perpetró. Y no quedará salvedad para su honor, ni refugio en salones. Henry respiró hondo. El sobre en su mano parecía de pronto demasiado pesado. Se acercó a la mesa y lo dejó con cuidado, como si desactivara un mecanismo a punto de estallar.

Ella eligió escribir, dijo al fin, aferrándose a la última tabla de soberbia, y usted elige creerla. Yo, en cambio, elijo proteger mi apellido. El apellido no es un escudo para cubrir la vergüenza. replicó Edmund. Es la promesa de sostenerlo con actos que lo honren. Usted ya rompió esa promesa una vez. No cometará el mismo pecado dos veces.

Se hizo un silencio marcado por el chasquido leve del fuego en la chimenea. Afuera, la niebla pegaba gotas frías al vidrio y una campana distante marcó la media hora. Henry se pasó la mano por el cabello inquieto y al mirar a Edmund encontró algo que no esperaba. Ni furia ni súplica, sino una serenidad implacable.

No había negociación posible. ¿Y cuál sería entonces su propuesta? Preguntó con ironía rendida. No busco propuestas, dijo el duque. Busco decencia. guarde esas cartas, no por mí, por ella, o lleve su vergüenza al extranjero y ahórrese la humillación pública. Londres recuerda con saña a quienes confunden el poder con la impunidad. Henry bajó la mirada. Durante un instante pareció envejecer.

La máscara del dandi brillante se agrietó y en su lugar asomó un hombre vulgar, sin coraje para amar ni para enmendar a la luz del día lo que hizo en la sombra. “Entiendo”, dijo muy bajo. “No habrá cartas.” Edmund no sonríó, solo inclinó la cabeza aceptando la rendición sin regodeo. Buena decisión.

Henry tomó el sombrero, aparentó con postura, pero su voz se quebró en un filo agrio. No crea que lo hace por usted, Duque. Lo hace porque en esta ciudad todo se cobra y yo no pienso pagar con mi nombre. Edmund no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo.

Algún día descubrirá que no era su nombre lo que debía proteger, sino su alma. Dijo con suavidad. Y ese día, tal vez sea tarde, dejó el club con la misma calma con que había entrado, pero por dentro lo invadía una urgencia que aceleraba su sangre. No sentía triunfo, sentía prisa, prisa por volver a donde de verdad estaba la vida. El camino de regreso al norte fue largo y despiadado.

La noche cayó temprano y la nieve, empujada por un viento afilado, golpeó los cristales del carruaje como un puñado de agujas. Edmund no durmió. En la penumbra del interior veía el rostro de su hija como una lámpara pequeña que lo guiaba. Y él declara firme y sereno como un puerto donde el deber y el amor no se contradicen.

Cuando al fin las colinas de Northamberland emergieron en la madrugada como lomos blancos bajo la luna, el cochero anunció que el camino sería más lento por el hielo. El duque apretó los guantes. “Siga”, ordenó. “Siga con cuidado, pero siga.” Al llegar a Ravenc Hall, la tormenta rugía. El cielo de un gris hondo parecía inclinarse sobre la mansión.

En el vestíbulo, el mayordomo esperó al duque con el rostro desencajado. Mi lord, la señorita Emily. El mundo se volvió un hilo tenso. Edmund subió los peldaños de dos en dos y al entrar a la habitación de su hija sintió el golpe cálido del fuego y el frío de la angustia.

Emily estaba pálida, con los labios secos y el cabello pegado a la frente por la fiebre. Respiraba rápido, como si el aire le pesara. “Papá”, murmuró apenas Clara. El nombre fue un susurro y una plegaria. Edmund le tomó la mano pequeña. “Estoy aquí, hija.” Clara, repitió con los ojos cerrados. “No me dejes, Clara.

” La enfermera exhausta explicó con voz baja que la fiebre había subido durante la noche y que por más tisanas la niña no encontraba consuelo. Repetía el nombre de Clara como si en él viviera el alivio. Edmund sintió el filo de la impotencia y al mismo tiempo una certeza diáfana. Envíen al postillón más rápido ordenó al mayordomo, que salga ahora mismo hacia la casa de mi hermana.

Dígale a la señora Clara que venga al amanecer siguiente. Si el cielo se rompe en hielo, igual que venga. El mensajero partió en la tormenta cruzando caminos congelados, puentes estrechos y lomas nevadas. El duque no se movió del lado de su hija, le humedeció los labios, le arregló la manta, le contó con voz baja historias de cuando era aún más pequeña y el mundo era simple.

de cuando el verano olía a Eno y la ribera era un espejo amable. La niña dormía y despertaba en sobresaltos, siempre diciendo el mismo nombre, siempre buscando con las manos una presencia que no estaba. La noche fue un animal sin párpados. A ratos, Edmund se quedaba de pie junto a la ventana, viendo la nieve caer como ceniza brillante.

A ratos se sentaba en la butaca y apoyaba la frente en los nudillos. La casa entera parecía contener el aliento, como si las paredes supieran que una decisión silenciosa estaba por sellar el destino de todos. Cuando el cielo empezó a clarear, el viento amainó apenas. Se oyó a lo lejos el primer trote del carruaje.

Emily en duermevela susurró otra vez. Clara Edmund salió al corredor. El mayordomo corrió a su encuentro. Mi lord, han llegado. El duque bajó con rapidez. En el umbral, con el manto cubierto de nieve y las mejillas enrojecidas por el frío, estaba clara. Tenía los ojos húmedos, no de llanto, sino de viento y prisa.

A su lado, el postillón respiraba con la fatiga noble de quien ha cumplido la orden imposible. “Gracias por venir”, dijo Edmund. Y su voz, que siempre había sido roca, fue ahora abrigo. La necesita. Clara no hizo reverencias, no dijo palabra. Subió las escaleras con la urgencia del amor que no se mide en etiquetas.

entró a la habitación sin ruido. Emily, al sentir el aire cambiar, abrió los ojos y la vio. Y en su rostro febril se dibujó una luz que ni la fiebre pudo apagar. “Estoy aquí, mi niña”, susurró Clara sentándose a su lado. “No me iré.” La niña le tomó la mano con una fuerza sorprendente para su fragilidad.