Fui madre a los 55, pero mi mayor secreto se reveló el día que di a luz

Me llamo Erika Schneider. Tengo cincuenta y cinco años y soy de Heidelberg. Y sí, acabo de ser madre. Escribo estas palabras y aún me tiemblan los dedos, como si al ponerlas en negro sobre blanco pudiera convencerme de que todo es real, de que no es un sueño, ni una fantasía tardía de una mujer que aprendió a vivir en silencio.

Hasta hace poco, ni yo misma lo habría creído. Mi vida seguía su curso habitual: trabajo en la biblioteca de la universidad, tardes tranquilas leyendo en mi acogedor apartamento, cafés con amigas, paseos por el Neckar y recuerdos de mi marido, Paul, fallecido hace ya seis años. Y este silencio, este vacío que me había robado toda esperanza durante años.

Pero ahora, mientras escribo estas líneas, sostengo en brazos a mi hija recién nacida. Un pequeño bulto de calor, vida y destino. Duerme, respira tranquilamente, sus deditos aferrados a mi pijama, y siento que estoy volviendo a aprender a respirar con ella. Es verdad. Soy madre.

Y pensé que podía hacerlo sola. Eso creían todos a mi alrededor. Pero el día del nacimiento, todo cambió: mi secreto mejor guardado salió a la luz.

El anuncio

Hace unos meses, cuando mi embarazo ya era imposible de ocultar, invité a mis amigos más cercanos a casa. Así, sin más, sin motivo alguno, solo para comer, charlar y disfrutar de la vida juntos. Entre ellos estaban personas que me conocían desde hacía veinte años o más: mi amiga Gisela, nuestro amigo en común Friedrich y mi vecina Hannelore. Todos estaban acostumbrados a verme como una mujer fuerte e independiente, algo distante, con una sonrisa cansada pero orgullosa.

—¿Y qué nos ocultas? —bromeó Gisela mientras servía el vino tinto.

—Te brillan los ojos —añadió Friedrich, mirándome con esa mezcla de ternura y picardía que siempre le caracterizó—. Dilo.

La miré en silencio, respiré hondo y dije con calma:

—Estoy embarazada.

Silencio. Un silencio denso, pesado, que parecía llenar todo el salón. Luego vino la confusión, los murmullos y un “¡Oh!” colectivo.

—¿Hablas en serio?

—Erika, ¿es una broma?

—¿De quién? ¿Cómo?

Sonreí y respondí simplemente:

—No importa. Lo importante es que estoy embarazada. Y es lo más feliz que me ha pasado en la vida.

No hicieron más preguntas. Quizá porque vieron en mis ojos la determinación, o quizá porque sabían que, si quería, les contaría más. Pero una persona sí sabía la verdad. Solo una. Thomas.

Thomas

Thomas fue el mejor amigo de mi difunto esposo. Estuvo a nuestro lado casi treinta años. En el cobertizo del jardín, en los aniversarios, en el hospital mientras Paul luchaba contra su enfermedad. Me tomó de la mano el día del funeral. Se quedó cuando mi esposo se fue.

Nunca hubo más que un vínculo profundo y silencioso entre nosotros. No nos admitimos nada, nunca tocamos lo tácito. Pero entonces llegó esa noche. Una noche única e inolvidable. Los dos estábamos exhaustos, agotados por el duelo, la soledad, el peso de los recuerdos. Lloré en su hombro. Él simplemente me abrazó. Susurré:

—Ya no aguanto estar sola.

Me respondió en voz baja:

—No estás sola.

Y entonces sucedió, sin más. Sin palabras, sin promesas. Por la mañana, cada uno tomó su camino. Y nunca más volvimos a hablar del tema.

Durante semanas, evité mirarlo a los ojos. Nos cruzábamos en el supermercado, en la panadería del barrio, en el parque. Hablábamos de trivialidades, del clima, de la ciudad, de cualquier cosa menos de aquella noche.

El secreto

Tres meses después, supe que estaba esperando un hijo. El shock fue absoluto. Tenía cincuenta y cinco años, la menopausia ya debía haber llegado, o eso pensaba yo. Pero la vida, a veces, se empeña en desbaratar todos los planes.

Podría habérselo dicho a Thomas. Pero no lo hice. Porque sabía que no me decepcionaría. Él estaría ahí, para el niño. Y no quería ser una obligación para él. Quería su decisión consciente. Si él la quería, lo entendería.

Así que guardé el secreto. Fui a las citas médicas sola. Compré ropa de bebé por Internet, escondiéndola en el fondo del armario. Soporté las miradas de sorpresa de los médicos, las preguntas indiscretas de las vecinas, la preocupación de mi hermana, que vive en Hamburgo y apenas me visita.

En las noches de insomnio, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si no era una locura traer un hijo al mundo a mi edad. Si sería capaz de criarla, de verla crecer, de no dejarla demasiado pronto. Pero cada vez que sentía una patadita en mi vientre, cada vez que escuchaba el latido de su corazón en las ecografías, todas las dudas se disolvían.

Era mi hija. Era mi milagro.

El parto

Y entonces, llegó el día del parto. Fue una mañana de primavera, con el aire lleno de olor a flores y promesas. Todo estaba preparado para el alta. Mi bebé dormía en la cuna del hospital, yo la contemplaba con una mezcla de asombro y miedo.

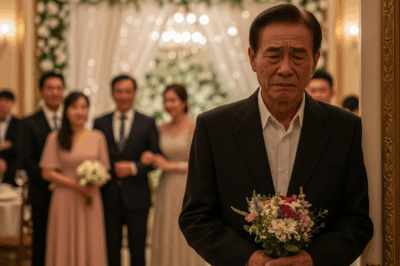

La puerta se abrió. Thomas estaba de pie en el marco. Le temblaban las manos. Sostenía un ramo de flores. Nos miró fijamente un buen rato, luego se acercó y miró el rostro de mi hija. Y se quedó paralizado. Porque vio su propio reflejo. Los mismos labios. Los mismos ojos.

—Erika… ¿es… mi hija?

Asentí. Se sentó a mi lado, me tomó de la mano y dijo:

—No tenías derecho a tomar esa decisión sin mí. Yo también soy su padre.

—¿Quieres estar con nosotras? —susurré, temiendo la respuesta.

Se inclinó, acarició la mejilla del bebé y sonrió:

—Eso ni siquiera es una pregunta.

Aprender a ser madre

He vivido toda mi vida para mí. Tenía miedo. Miedo de no estar a la altura, miedo de perderme, miedo de perderla. Pero el instinto es poderoso. Aprendí a cambiar pañales, a calmar el llanto, a dormir en intervalos de dos horas, a cantar nanas en voz baja.

Thomas venía cada tarde. Traía comida, flores frescas, cuentos para leerle a la niña. Aprendió a bañarla, a mecerla, a reírse de sus propias torpezas.

Juntos descubrimos la paternidad tardía, la ternura inesperada, la alegría de los pequeños logros: la primera sonrisa, el primer balbuceo, el primer paseo en el parque.

Mis amigos, al principio incrédulos, fueron aceptando la noticia. Gisela vino a ayudarme a limpiar la casa. Friedrich cocinó sopa de pollo cuando cogí un resfriado. Hannelore tejió un gorrito rosa que aún le queda grande.

Mi hermana, al enterarse, me llamó llorando. Me reprochó no habérselo contado antes, pero prometió venir a visitarnos en verano.

El pasado y el futuro

A veces, por las noches, cuando la niña duerme sobre mi pecho, pienso en Paul. Me pregunto qué habría pensado él de todo esto. Si habría entendido que la vida sigue, que el amor no se acaba, que la soledad puede ser tan pesada que uno busca calor donde menos lo espera.

A veces, sueño con él. Sueño que sonríe, que acaricia la cabeza de nuestra hija, que le canta una canción de cuna en alemán antiguo, como hacía conmigo.

Thomas y yo nunca hablamos de amor. No hay promesas, no hay planes de boda, no hay grandes declaraciones. Solo hay presencia, compañía, una complicidad tranquila y madura.

A veces, me toma la mano mientras paseamos con el carrito. A veces, nos miramos y sabemos que, aunque el camino fue largo y extraño, hemos llegado donde debíamos llegar.

La revelación

La noticia corrió por el barrio. “Erika ha tenido una hija a los 55”. Algunos me miran con admiración, otros con lástima, otros con envidia. Hay quien susurra que es irresponsable, que la niña crecerá sin madre demasiado pronto. Yo sonrío y no respondo.

Sé que cada día con mi hija es un regalo. Que la edad no define el amor, ni la capacidad de criar, ni la fuerza de un vínculo.

Sé que algún día tendré que explicarle a mi hija quién fue su padre, quién fue Paul, quién es Thomas. Que la vida es compleja, que las familias no siempre son como en los cuentos.

Un nuevo comienzo

Nuestra vida ahora es sencilla. Desayunos con risas, siestas compartidas, paseos por el río, tardes de cuentos y canciones.

A veces, Thomas se queda a dormir en el sofá. A veces, se va temprano y vuelve con flores.

No somos una familia convencional. Pero somos una familia.

He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que los milagros existen, a veces disfrazados de casualidad, de una noche de consuelo, de una decisión valiente.

He aprendido que los secretos, por dolorosos que sean, terminan saliendo a la luz. Y que, cuando eso ocurre, solo queda aceptarlos, abrazarlos, y construir sobre ellos.

La carta

Hoy, mientras mi hija duerme, le escribo esta carta. Para que, algún día, cuando sea mayor, pueda leerla y entender.

Para que sepa que fue deseada, que fue esperada, que llegó a mi vida cuando más la necesitaba.

Para que entienda que la vida nunca es lineal, que el amor puede aparecer en los lugares más insospechados, y que nunca hay que tener miedo de empezar de nuevo.

Mi querida hija:

Te llamas Clara, porque trajiste luz a mi vida.

Naciste cuando yo ya había perdido la esperanza.

Eres mi milagro, mi secreto, mi verdad.

Y aunque el mundo a veces juzgue, yo solo puedo agradecer.

Por ti. Por Thomas. Por la vida que, a los 55 años, me regaló una segunda oportunidad.

Epílogo

La maternidad tardía es un desafío, sí. Pero también es un privilegio.

Veo a mi hija crecer, a Thomas convertirse en el padre que siempre quiso ser, a mis amigos reunirse en torno a nosotras.

He aprendido que la vida nunca deja de sorprendernos. Que los secretos, incluso los más guardados, pueden convertirse en bendiciones.

Y que, a veces, la felicidad llega cuando menos la esperas, en la forma de una pequeña mano aferrada a tu pijama, de una sonrisa nueva, de un futuro abierto.

Soy Erika Schneider. Tengo 55 años. Y, por fin, soy madre.

News

La niña amable y el niño huérfano

El encuentro La noche caía sobre el pequeño pueblo, cubriéndolo de una neblina espesa y fría. Anya caminaba lentamente por…

“La lealtad vence a la muerte”

El último ladrido En la habitación del hospital reinaba un silencio sepulcral. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba…

Traición a la familia del marido

El valor de empezar de nuevo Cuando Sergey murió en un accidente de coche, Marina no comprendió al principio lo…

El pasado no se puede olvidar

Pasos perdidos La luz dorada del atardecer bañaba la avenida principal, reflejándose en los ventanales del elegante restaurante. Vasily Igorevich…

destino de la vida

1. Los Primeros Días como Nuera Lucía era la hija menor de una familia humilde en un pequeño pueblo de…

La vida después de la pérdida

Bajo el mismo techo Era un jueves de principios de diciembre. La lluvia golpeaba con tal fuerza los cristales que…

End of content

No more pages to load