El camino estaba tan tranquilo que se sentía sagrado. No pacífico. Sagrado. El tipo de silencio que llega después de que suena la última campanada, no porque el mundo esté descansando, sino porque está conteniendo la respiración. Me senté en el asiento del pasajero, las manos juntas como si me ofrecieran la comunión, excepto que lo único que venía era el exilio. Él no giró la cabeza. Ni una sola vez. La niebla se había asentado gruesa esa noche, tan densa que borraba los árboles en sombras pálidas y se deslizaba bajo los neumáticos como si no quisiera que nos fuéramos. El motor ronroneaba, un sonido demasiado constante, demasiado educado, demasiado definitivo. En algún lugar a lo lejos, el océano susurraba su lento y antiguo ritmo, como si también él estuviera esperando un veredicto. Los nudillos de mi hijo golpearon una vez el volante. Solo una vez. Su anillo de bodas hizo un sonido hueco contra el cuero. Eso fue todo. Sin despedida. Sin discurso.

—Aquí es donde te bajas —dijo.

No fue una pregunta. No fue una súplica. Solo el tipo de declaración que hace un hombre cuando piensa que el mundo ahora le pertenece. No pregunté por qué. No grité. No le supliqué a alguien que ya había olvidado cómo mirarme como si fuera humana. Y además… una parte de mí ya se había ido. Él pensó que me sorprendería. Pensó que tropezaría con las piedras, lo buscaría, exigiría respuestas, exigiría amabilidad. Pensó que el dolor me haría débil. Que estaría demasiado vacía para moverme. Pero él no sabía todo. Nadie ve el momento en que se corta un hilo. Ni siquiera quien sostiene las tijeras.

Mi respiración dejó una mancha pálida en la ventana. En ella, pude ver el reflejo más tenue de mí misma — ojos cansados, labios apretados en una línea, cabello que había estado rizado esa mañana y ahora colgaba como papel mojado. Pero debajo… algo más. Algo duro. Algo preparado. Él se estiró sobre mí, abrió la puerta y me entregó mi bolso como si fuera una entrega. Mis pies tocaban el suelo. Frío. Conchas trituradas en la tierra. No miré atrás.

El coche se alejó con el mismo zumbido tranquilo de una canción de cuna, excepto que nadie estaba durmiendo. Ya no. Lo que él no se dio cuenta es que los funerales no son el final para todos. A veces son el comienzo de algo más. Algo enterrado más profundo que el amor. Más agudo que el dolor. Más antiguo que las mentiras que nos contamos sobre la familia.

Hay cosas que no he dicho en voz alta en años. Cosas que he escondido bajo las tablas del suelo, entre cazuelas y sonrisas educadas. Pero ahora? Ahora no me queda nada que perder — y eso me hace peligrosa.

Caminé despacio, sintiendo el peso de cada paso, el crujido de las conchas bajo mis zapatos. El aire era frío, húmedo, con ese olor a sal y tierra que solo existe en los bordes del mundo. El bolso pesaba, pero no por lo que contenía, sino por lo que representaba: el último vestigio de una vida que ya no era mía. Pensé en mi esposo, en su funeral, en las palabras vacías que se dijeron, en las miradas que me esquivaban. Nadie preguntó cómo estaba yo, nadie se atrevió a tocar el dolor que llevaba dentro. Todos fingieron que era solo tristeza, que el tiempo lo curaría. Pero el tiempo no cura nada. Solo entierra más profundo.

Las casas a lo lejos brillaban con luces amarillas, cálidas, ajenas. El mundo seguía, indiferente a mi exilio. Me detuve un momento y miré atrás, esperando ver el coche de mi hijo, pero ya no quedaba ni rastro. Solo la carretera, la niebla, y el rumor del océano. Me senté en una piedra, abrazando el bolso contra mi pecho, y dejé que el silencio me envolviera. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que aún conservaba. El secreto. El que nunca compartí, ni siquiera con mi esposo, ni con mi hijo, ni con nadie.

Recordé la primera vez que lo descubrí, hace más de cuarenta años, cuando era joven y el mundo parecía prometedor. Era una tarde de verano, el sol caía sobre el patio y yo barría las hojas secas. Mi esposo estaba en la ciudad, mi hijo dormía en su cuna. Bajo una de las tablas del suelo, encontré una pequeña caja de madera, vieja, polvorienta. Dentro había cartas, fotos, un anillo de oro y un sobre cerrado. Mi madre me lo había dado cuando me casé, diciendo: “Ábrelo solo cuando no te quede nada.” No entendí entonces, pero guardé la caja, olvidándola en los años de rutina, de amor y desencanto, de maternidad y sacrificio.

Ahora, sentada al borde de la ciudad, sentí que era el momento. Abrí el bolso y saqué la caja. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de anticipación. Rompí el sello del sobre y leí la carta de mi madre, escrita con su letra firme y elegante:

“Hija, si lees esto es porque el mundo te ha dado la espalda. No te asustes. Nuestra sangre lleva secretos antiguos, fuerza que no se ve, pero que existe. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Hay caminos que solo pueden recorrerse cuando se está sola. No confíes en nadie. Usa lo que sabes. Sobrevive.”

Guardé la carta y miré el anillo. No era el de mi matrimonio, era otro, más pesado, con una piedra oscura en el centro. Me lo puse y sentí el frío del metal contra mi piel, como si me conectara con algo más grande que yo. Las fotos mostraban rostros que apenas reconocía, mujeres de mi familia, todas con la misma mirada dura, la misma determinación. Sentí que no estaba sola, que aunque mi hijo me hubiera abandonado, aunque el mundo me hubiera dado la espalda, aún quedaba algo dentro de mí.

Me levanté y empecé a caminar hacia la ciudad. No tenía destino, pero tampoco miedo. Sabía que podía sobrevivir, que podía empezar de nuevo. El secreto no era solo la caja, ni la carta, ni el anillo. El secreto era la fuerza que había guardado todos esos años, la capacidad de resistir, de no rendirme, de levantarme una y otra vez.

La ciudad era hostil, fría, llena de rostros desconocidos. Caminé por las calles, buscando un lugar donde pasar la noche. Las pensiones estaban llenas, los hoteles demasiado caros. Encontré un banco en la plaza y me senté, abrazando el bolso. La gente me miraba de reojo, algunos con lástima, otros con desprecio. Pero yo ya no sentía vergüenza. Había perdido todo lo que podía perder, y eso me daba libertad.

Pensé en mi hijo, en su rostro duro, en la forma en que evitó mirarme. Recordé su infancia, sus risas, sus miedos. Recordé cómo lo cuidé, cómo lo amé, cómo sacrifiqué todo por él. Me pregunté en qué momento se rompió el vínculo, en qué momento dejó de verme como madre y empezó a verme como carga. Tal vez fue cuando murió su padre, tal vez antes. Tal vez nunca fui suficiente. Pero ya no importaba.

La noche cayó y la plaza se vació. El frío se hizo más intenso, pero yo me mantuve firme. Saqué la caja y volví a leer la carta de mi madre. Pensé en las mujeres de mi familia, en su capacidad de sobrevivir a todo. Me prometí que yo también lo haría.

Al amanecer, me levanté y caminé hacia el mercado. El bullicio de la mañana era reconfortante. Compré un café con las pocas monedas que tenía y me senté en una mesa junto a la ventana. Observé a la gente, sus rostros, sus gestos. Vi a una mujer joven con un niño pequeño, a un hombre mayor leyendo el periódico, a un grupo de adolescentes riendo. Todos parecían tener un propósito, una razón para estar allí. Yo también necesitaba uno.

Decidí buscar trabajo. No tenía experiencia reciente, pero sí habilidades. Sabía cocinar, limpiar, coser. Fui de tienda en tienda, preguntando si necesitaban ayuda. La mayoría me rechazó, pero en una pequeña panadería, la dueña, una mujer robusta y amable, me ofreció limpiar por unas monedas. Acepté, agradecida. Trabajé todo el día, fregando suelos, lavando platos, barriendo el polvo. Al final, me pagó y me ofreció un pedazo de pan. Me lo comí sentada en la acera, mirando el cielo gris.

Los días pasaron y poco a poco encontré más trabajos. Limpié casas, cuidé niños, cociné para ancianos. Nadie preguntó mi historia, nadie quiso saber por qué una mujer de mi edad trabajaba en lo que podía. Me acostumbré a la rutina, a la soledad, a la libertad de no depender de nadie.

Pero el secreto seguía conmigo. Cada noche, sacaba la caja y leía la carta de mi madre. Sentía su presencia, su fuerza, su amor. Me recordaba que no estaba sola, que podía resistir. El anillo se volvió mi amuleto, mi protección contra el mundo.

Una tarde, mientras limpiaba una casa, encontré a una niña llorando en su habitación. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Me dijo que sus padres peleaban, que tenía miedo. La abracé y le conté una historia sobre mujeres fuertes, sobre cómo sobrevivir cuando el mundo parece hostil. La niña me miró con ojos grandes y me preguntó si yo había sido valiente alguna vez. Sonreí y le dije que sí, que todos podemos ser valientes cuando no nos queda otra opción.

Esa noche, pensé en el poder de las historias, en cómo pueden sanar, unir, dar esperanza. Decidí que mi secreto ya no era solo mío. Empecé a escribir mi historia, primero en hojas sueltas, luego en un cuaderno. Escribí sobre mi infancia, mi matrimonio, la muerte de mi esposo, el abandono de mi hijo. Escribí sobre el dolor, pero también sobre la fuerza, sobre el amor que sobrevive a todo.

Con el tiempo, las personas empezaron a notar mi presencia. La dueña de la panadería me ofreció trabajar más horas. Los vecinos me saludaban, los niños me pedían que les contara historias. Me convertí en parte de la comunidad, no por lo que tenía, sino por lo que era.

Un día, mi hijo vino a buscarme. Apareció en la puerta de la panadería, con el rostro cansado y los ojos llenos de arrepentimiento. Me pidió perdón, me dijo que no sabía lo que hacía, que el dolor lo había cegado. Lo escuché en silencio, sin juzgar. Le dije que el perdón no es un regalo, sino una decisión. Decidí perdonarlo, no por él, sino por mí.

Volví a casa con mi hijo, pero ya no era la misma. Había cambiado, había crecido, había descubierto mi fuerza. El secreto que llevaba dentro ya no era solo un peso, sino una fuente de poder. Sabía que podía sobrevivir a cualquier cosa, que podía empezar de nuevo, que podía amar sin miedo.

Los funerales no son el final para todos. A veces son el comienzo de algo más. Algo enterrado más profundo que el amor. Más agudo que el dolor. Más antiguo que las mentiras que nos contamos sobre la familia.

Ahora, cuando camino por la ciudad, ya no siento miedo. Siento respeto por mi propia historia, por mi capacidad de resistir, de sanar, de perdonar. Sé que no me queda nada que perder, y eso me hace peligrosa. Pero también me hace libre.

El camino sigue, y yo sigo caminando, con el secreto de mi madre en el corazón, con el anillo en el dedo, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre podré levantarme. Porque el verdadero poder no está en lo que nos quitan, sino en lo que decidimos conservar.

Y así, mi historia continúa, sin final, sin rendición, con la fuerza de todas las mujeres que me precedieron, con la esperanza de todas las que vendrán. Porque los funerales no son el final. Son solo el principio.

FIN

News

El Cambio de Laura

Capítulo 1: Una Vida Difícil Laura tenía solo nueve años, pero la vida en las calles la había hecho madurar…

La Casa de los Lancaster

Capítulo 1: Un Encuentro Inesperado Era una de esas tardes frías donde el cielo parecía hecho de puro cemento, y…

Todo Comenzó con un Mensaje Equivocado

Capítulo 1: La Soledad de la Noche Eran las dos de la madrugada y la cocina de Leah Anderson parecía…

El Encuentro en Saffron & Slate

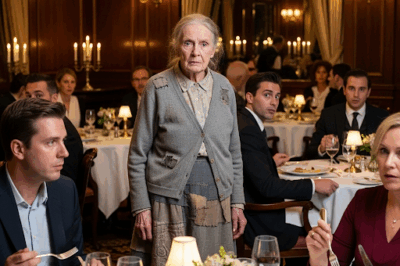

Capítulo 1: La Entrada La sala del restaurante Saffron & Slate era la perfección hecha realidad: cubiertos pulidos, la luz…

El Desenlace

Capítulo 1: El Descubrimiento Mi nombre es Harper Lewis, tengo 34 años y vivo en Seattle, Washington. Durante el día,…

La Decisión de Elise

Capítulo 1: La Reunión Familiar Mi nombre es Elise, y lo que le ocurrió a mi hija, Nora, lo cambió…

End of content

No more pages to load