La esquina del auditorio

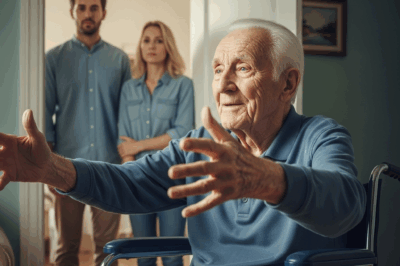

“Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se acomodaba en la sombra de una columna, en uno de los extremos del gran auditorio universitario. Sostenía una rosa marchita, que había comprado esa mañana en el mercado, y vestía la misma camisa celeste que usaba para ocasiones especiales, aunque ya el cuello estaba gastado y los botones flojos.

A su alrededor, el bullicio era ensordecedor. Padres y madres bien vestidos, algunos con trajes y corbatas de seda, otros con vestidos elegantes y zapatos relucientes, conversaban animadamente. Las cámaras de última generación capturaban sonrisas, abrazos y lágrimas de orgullo. Don Ernesto, en cambio, observaba en silencio, casi invisible entre la multitud.

No llevaba perfume, ni reloj, ni siquiera una corbata. Había caminado hasta la universidad porque no quiso gastar en el autobús. El sudor le perlaba la frente y las manos le temblaban, no sabía si por el cansancio o por la emoción. Miró la rosa, dudando si entregarla o esconderla.

—Tal vez ni me vea —murmuró para sí, con una mezcla de tristeza y esperanza.

El carrito y el sacrificio

Durante más de veinte años, don Ernesto había empujado su carrito de helados por las calles polvorientas del barrio. Bajo el sol abrasador del verano o la lluvia torrencial del invierno, recorría plazas, parques, avenidas y escuelas, siempre con la misma canción que anunciaba su llegada. Los niños corrían a su encuentro, algunos con monedas, otros con solo una sonrisa y la esperanza de que él, como tantas veces, les regalara un helado “fiado”.

—¡Don Ernesto, deme uno de fresa! —gritaba un niño, mientras su hermana menor estiraba la mano.

Él nunca decía que no. Sabía lo que era no tener nada en los bolsillos. Guardaba las cuentas en una libreta vieja, pero no cobraba intereses. A veces, ni siquiera cobraba. Solo sonreía y seguía adelante.

La vida nunca fue fácil. Su esposa, Lucía, había fallecido cuando su hija, Camila, tenía apenas siete años. Desde entonces, él se convirtió en madre y padre, en proveedor y consuelo. Por las noches, cuando llegaba a casa, encontraba a Camila sentada en la mesa, haciendo la tarea bajo la luz amarillenta de una bombilla que parpadeaba.

—Papá, ¿me ayudas con este problema de matemáticas?

—Claro, mi amor, vamos a ver…

Y así, entre sumas y restas, entre cuentos y canciones, fue creciendo el lazo indestructible entre ambos.

El sueño de Camila

Desde pequeña, Camila mostró una inteligencia despierta y una curiosidad insaciable. Leía todo lo que caía en sus manos: novelas, enciclopedias, revistas viejas. A veces, don Ernesto la encontraba leyendo bajo la mesa, con una linterna, porque la electricidad se había cortado de nuevo.

—Tú vas a ser alguien grande, mi amor. Tienes cabeza para eso —le repetía él, acariciándole el cabello.

—¿De verdad, papá? ¿Crees que puedo ser doctora?

—Claro que sí. No hay nada que no puedas lograr.

El sueño de Camila se fue forjando con el tiempo. Quería ser médica, ayudar a los niños del barrio, curar a los ancianos que no podían pagar un hospital. Pero el camino era largo y empinado.

Entrar a la universidad pública fue una hazaña. Don Ernesto la acompañó el día del examen de admisión, esperando afuera durante horas, sentado en el borde de una maceta, rezando en silencio.

—¿Cómo te fue, hija?

—No sé, papá… había preguntas muy difíciles.

—Tú hiciste tu mejor esfuerzo. Eso es lo que importa.

Cuando llegó la carta de aceptación, ambos lloraron abrazados en la pequeña cocina. Don Ernesto cocinó arroz con pollo, la comida favorita de Camila, y brindaron con jugo de naranja en vasos de plástico.

—¡A la doctora Camila! —dijo él, levantando su vaso.

Los años de lucha

La universidad fue un reto aún mayor. Camila debía levantarse antes del amanecer para tomar dos autobuses y llegar a tiempo a clases. Muchas veces, don Ernesto le daba el último billete que tenía, guardando solo unas monedas para comprar pan.

—Papá, ¿y tú qué vas a comer?

—No te preocupes por mí, hija. Yo me arreglo.

A veces, la luz se cortaba y Camila estudiaba a la luz de una vela. Otras veces, no alcanzaba para los libros, y ella copiaba los apuntes de sus compañeras. Don Ernesto, por su parte, trabajaba más horas, recorría rutas más largas, vendía helados en barrios lejanos. Cada moneda que ganaba iba a una caja de zapatos, destinada a los gastos de la universidad.

Nunca se quejó del cansancio. Nunca se permitió enfermar. Cuando el dolor de espalda lo doblaba, se sentaba unos minutos a la sombra, respiraba hondo y seguía adelante.

—Un día, todo esto valdrá la pena —se repetía.

Camila tampoco se rindió. A pesar de las dificultades, fue una de las mejores alumnas de su promoción. Sus profesores la elogiaban por su dedicación y su empatía. Ella, sin embargo, siempre decía que el verdadero héroe era su papá.

El gran día

Finalmente, después de años de estudio, sacrificio y lágrimas, llegó el día de la graduación. Camila se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo a mil por hora. Se puso el vestido blanco que una vecina le había prestado y se miró al espejo, sin poder creer que ese momento había llegado.

Don Ernesto se levantó aún más temprano. Preparó café, planchó su camisa celeste y lustró sus zapatos viejos hasta que brillaron un poco. Metió la rosa marchita en una bolsa y salió rumbo a la universidad, caminando despacio, con el alma llena de orgullo y nervios.

El auditorio estaba decorado con globos y pancartas. Las familias ocupaban los asientos, los graduados se acomodaban en las primeras filas. Camila buscó a su papá entre la multitud, pero no lo vio. Sintió un nudo en la garganta.

—Seguro está aquí, en algún lado —pensó.

Mientras tanto, don Ernesto se mantenía en la esquina, temeroso de llamar la atención, de avergonzar a su hija delante de tanta gente elegante.

—Mejor me quedo atrás… —se repitió—. Ella merece brillar sola.

El discurso

El acto avanzó entre discursos, aplausos y entrega de diplomas. Cada vez que un nombre era llamado, la familia correspondiente estallaba en gritos y vítores. Camila sentía los nervios crecer a cada minuto.

Finalmente, escuchó su nombre:

—¡Camila Ernesto Sánchez!

Subió al escenario con pasos firmes, el corazón desbocado. Tomó el diploma de manos del rector y, en ese instante, buscó entre el público. Sus ojos recorrieron las filas, los rostros sonrientes, hasta que lo encontró: su papá, de pie junto a una columna, con una rosa en la mano y los ojos llenos de lágrimas.

Camila tomó el micrófono. La voz le temblaba, pero el mensaje era claro.

—Antes de celebrar este logro, quiero invitar a mi papá a que suba conmigo. Papá… ven —dijo, extendiendo la mano—. Este triunfo es tan tuyo como mío.

El auditorio quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al hombre de ropas humildes, cuyas emociones se notaban en cada paso. Don Ernesto, con el corazón en un puño, avanzó hacia el escenario. Sentía que las piernas le temblaban, que la voz no le saldría si intentaba hablar.

Camila bajó corriendo, lo abrazó con fuerza y le susurró al oído:

—Gracias, papá. Sin ti, nada de esto sería posible.

El abrazo y el aplauso

El abrazo entre padre e hija fue largo, apretado, lleno de lágrimas y sonrisas. El auditorio, conmovido, rompió en aplausos. Algunos padres se limpiaban los ojos, otros miraban a sus propios hijos con renovada ternura.

Don Ernesto, por primera vez en su vida, sintió que el mundo se detenía. La vergüenza, el cansancio, el miedo a no ser suficiente, todo se desvaneció en ese instante. Solo existían él y su hija, unidos por un lazo irrompible.

Camila lo tomó de la mano y lo llevó al centro del escenario. Levantó el diploma y la rosa marchita, mostrándolos a todos.

—Este es mi verdadero premio —dijo, con la voz firme—. El amor de mi padre, su sacrificio, su ejemplo.

El rector, conmovido, se acercó y estrechó la mano de don Ernesto.

—Usted es un ejemplo para todos nosotros, señor. Gracias por recordarnos lo que realmente importa.

El regreso a casa

Después del acto, Camila y don Ernesto caminaron juntos por el campus. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Camila llevaba el diploma bajo el brazo, don Ernesto sostenía la rosa, que ahora parecía más viva que nunca.

—¿Estás feliz, hija? —preguntó él, con voz temblorosa.

—Mucho, papá. Pero lo que más feliz me hace es que estés aquí conmigo.

—Perdón si te avergoncé con mi ropa…

—Nunca, papá. Tú eres mi mayor orgullo.

Caminaron en silencio, disfrutando de la simple compañía, de la paz que solo se siente cuando se ha luchado mucho y se ha ganado algo que parecía imposible.

La fiesta en el barrio

Esa noche, el barrio entero celebró la graduación de Camila. Los vecinos trajeron comida, música y globos. Los niños corrían entre las mesas, los adultos contaban historias y reían. Camila, con su toga y su diploma, era el centro de todas las miradas.

Don Ernesto, por primera vez, se permitió descansar. Se sentó en una silla de plástico, con un plato de arroz y pollo, y miró a su hija bailar con sus amigas. Sintió una felicidad profunda, serena, la satisfacción de haber cumplido con su deber.

Un vecino se le acercó.

—Ernesto, tu hija es un ejemplo para todos. Pero sobre todo, tú lo eres.

—Yo solo hice lo que cualquier padre haría —respondió, encogiéndose de hombros.

—No, no todos lo hacen. Tú nunca te rendiste.

Don Ernesto sonrió, agradecido. Sabía que la vida seguiría siendo dura, que habría nuevos retos, pero también sabía que, juntos, podrían superarlo todo.

El futuro

Con el tiempo, Camila comenzó su residencia en el hospital del barrio. Atendía a los niños, a los ancianos, a las madres solteras. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa, una paciencia infinita.

Don Ernesto siguió con su carrito de helados, pero ahora los niños lo llamaban “el papá de la doctora”. Él sonreía, orgulloso, y les contaba historias de cuando Camila era pequeña.

—¿De verdad la doctora vivía aquí? —preguntaba un niño.

—Claro que sí. Y si ella pudo, tú también puedes.

Camila nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que recibía un premio o un reconocimiento, dedicaba unas palabras a su papá.

—Sin él, yo no estaría aquí.

Un día especial

Años después, en el hospital, Camila recibió a una madre joven con su hijo enfermo. La mujer lloraba porque no tenía dinero para pagar la consulta.

—No se preocupe —dijo Camila, recordando su propia infancia—. Aquí nadie se queda sin atención.

Esa noche, al llegar a casa, encontró a su papá esperando en la puerta, con el carrito de helados y una rosa fresca.

—Para la mejor doctora del mundo —dijo, entregándole la flor.

Camila lo abrazó, como tantas veces antes, y supo que, aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena.

Epílogo

En la esquina del auditorio, años atrás, don Ernesto creyó que debía esconderse, que su humildad era motivo de vergüenza. Pero ese día, su hija le enseñó que no hay mayor orgullo que el amor y el sacrificio de un padre.

La rosa marchita, el carrito de helados, la camisa gastada… todo eso se transformó en símbolos de esperanza, de lucha, de sueños cumplidos.

Y así, la historia de don Ernesto y la doctora Camila se convirtió en leyenda en el barrio. Una historia que las madres contaban a sus hijos, que los maestros repetían en la escuela, que los jóvenes recordaban cuando sentían que no podían más.

Porque, al final, los sueños más grandes se construyen con pequeños sacrificios, con amor incondicional y con la certeza de que, mientras haya alguien que crea en nosotros, todo es posible.

News

Nunca Jamás: La herida invisible de J.M. Barrie

Un niño en la sombra de la tragedia Desde el principio, la vida de James Matthew Barrie estuvo marcada por…

Prometo pagar cuando crezca

El hombre que lo tenía todo… menos un hogar La ciudad se cubría de un suave manto dorado mientras el…

Nunca soltaré tu mano

El comienzo de dos vidas Rachel tenía veinticuatro años y un mundo entero por delante. Había terminado la universidad hacía…

El precio de un viaje

La rutina de Carlos Carlos tenía 45 años y la piel curtida por el sol y el estrés. Su cabello,…

El Último Abrazo

El hombre que espera En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

End of content

No more pages to load