EI reencuentro inesperado

Anton tamborileaba con los dedos sobre el volante, impaciente, mientras observaba el flujo interminable de peatones que cruzaban la calle. Los semáforos de la ciudad parecían haberse puesto de acuerdo para detenerlo en cada esquina. El tráfico era un hervidero de coches y personas, y el calor del mediodía hacía que el aire dentro de su viejo sedán fuera casi irrespirable.

—¿Cuándo acabará esto? —masculló entre dientes, apretando la mandíbula—. Toda la ciudad está llena de pobres diablos sin coche.

Había salido del trabajo antes de tiempo, esperando llegar a casa pronto, pero el atasco lo tenía atrapado en una avenida principal. Aburrido, comenzó a mirar a su alrededor, buscando algo que le distrajera de su mal humor. Fue entonces cuando, a la izquierda, un todoterreno de lujo se detuvo frente al semáforo. Brillaba como si acabara de salir de un concesionario: impecablemente pulido, el cromo reluciente, las llantas resplandecientes bajo el sol.

Anton frunció el ceño. —Genial, ahora también tenemos una conductora —resopló con desprecio, más por costumbre que por convicción—. ¿Cómo podría permitirse un coche como ese?

La mujer al volante se quitó las gafas de sol, se pasó la mano por el cabello rubio y se miró en el espejo retrovisor. Anton sintió que el corazón se le detenía por un instante. La reconoció de inmediato: era Lera, su ex esposa. El tiempo pareció detenerse. Anton abrió la boca, atónito.

—No puede ser… —susurró, incapaz de apartar la mirada—. ¿Pero cómo? ¿Por qué?

Un torrente de recuerdos lo asaltó, imágenes borrosas de otra vida, de un amor que había comenzado casi románticamente y terminado en un silencio amargo. Recordó con claridad cómo, tras el divorcio, se había asegurado de que Lera no recibiera nada más que lo estrictamente legal. Incluso entonces, ella ni siquiera tenía licencia de conducir. Y ahora, allí estaba, sentada en una camioneta nueva, mientras él seguía atrapado en su viejo coche, con el motor tosiendo y los frenos chirriando.

“¿Quizás ocultó ingresos?”, pensó frenéticamente, buscando una explicación lógica. Pero, en el fondo, sabía que la respuesta era más compleja.

El comienzo

Su historia con Lera había comenzado de manera casi accidental. Ella era una joven artista, apasionada por el grafiti, que pasaba las tardes pintando murales en las paredes de una vieja granja a las afueras de la ciudad. Anton la conoció una tarde de primavera, cuando la sorprendió cubriendo de colores el muro trasero de su propiedad. Tenía el pelo salvajemente despeinado, ropa manchada de pintura y una sonrisa traviesa que parecía desafiar al mundo.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó Anton, fingiendo estar molesto.

—Le doy vida a este muro —respondió ella, sin dejar de mover el aerosol—. ¿No te parece que necesita un poco de alegría?

En aquel momento, Anton fingió estar interesado en su arte, aunque en el fondo pensaba que todo aquello era una tontería sin sentido. “Sólo vandalismo”, se decía. “¿Quién necesita todos estos garabatos coloridos?” Por supuesto, en voz alta dijo algo completamente diferente, intentando impresionarla.

La apariencia física de Lera le resultaba atractiva, pero el resto no le importaba demasiado. Sin embargo, el breve romance se transformó, sorprendentemente, en una relación seria. Lera era una conversadora inteligente, tenía opiniones propias, pero al mismo tiempo era amable y confiada. Durante más de un año, Anton se mintió a sí mismo y a ella, fingiendo interés en su arte, acompañándola a exposiciones y fingiendo admirar sus murales.

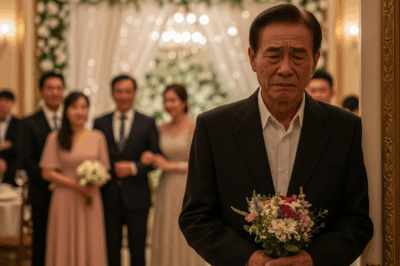

Entonces, un día, decidió que ella realmente sería una buena esposa. Le propuso matrimonio de la manera más convencional posible: en el techo de su oficina, con flores, luces de colores, de rodillas y con un anillo de diamantes. Lera aceptó con lágrimas en los ojos.

Celebraron la boda en un hotel caro, rodeados de amigos y familiares. Pero, pocas horas después, Anton ya se arrepentía de su decisión. Los amigos de Lera, ruidosos, poco convencionales, vestidos como querían, no encajaban en absoluto con el tono del resto de la fiesta. Solo verla rodeada de aquella gente hacía que Anton quisiera esconderse de los “invitados decentes”.

“Primero, le prohibiré cualquier contacto con ellos”, decidió. “Ahora ella es mi esposa. No dejo que cualquiera entre y salga.”

Para su sorpresa, Lera aceptó obedientemente las condiciones, con la única exigencia de que solo se reuniría con sus amigos fuera de la casa.

—Antón, no puedo romper el contacto con la gente solo porque no te agradan —objetó ella con cautela.

—Qué tontería. A mí tampoco me gusta la gente que te rodea, pero no te exijo nada.

—Lera, no compares —la interrumpió él—. Mis amigos son personas reales. Pertenecen a la verdadera élite.

Lera sabía muy bien lo que significaba la verdadera élite y que los amigos de Anton estaban a kilómetros de eso. Pero ella permaneció en silencio. Déjale pensar lo que quiera.

El cambio

Pero Anton no se quedó solo con los amigos. Pronto comenzó a molestarle la apariencia de Lera: el olor a pintura, su ropa siempre manchada, el cabello desordenado. Antes, esa libertad le parecía encantadora; ahora, quería orden.

Con presiones y amenazas, obligó a Lera a dejar de pintar.

—Si te gusta el arte, ve al museo, como la gente normal —le dijo—. ¿Por qué tienes que vagar por callejones? Mis colegas ya tienen bastante con explicarles tus rarezas a sus esposas.

Lera intentó resistirse, pero la presión era constante. Anton controlaba cada aspecto de su vida: sus horarios, sus amistades, incluso la ropa que usaba. Poco a poco, Lera fue apagándose. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron opacos. Sus manos, antes manchadas de colores, ahora estaban limpias, pero vacías.

El matrimonio se convirtió en una rutina gris. Anton estaba satisfecho: tenía una esposa presentable, una casa ordenada, una vida que podía mostrar con orgullo. Pero algo faltaba. Lera ya no era la mujer de la que se había enamorado, y él tampoco era el hombre que ella había amado.

El divorcio

Los años pasaron y la distancia entre ambos se hizo insalvable. Las discusiones se volvieron frecuentes, los silencios más largos. Finalmente, fue Lera quien pidió el divorcio. Anton, herido en su orgullo, se negó al principio, pero terminó cediendo. Se aseguró de que ella no recibiera nada más que lo justo: un pequeño apartamento y algo de dinero.

—No quiero nada tuyo —le dijo Lera el día que firmaron los papeles—. Solo quiero recuperar mi vida.

Anton no la creyó. Pensó que volvería arrastrándose, que no podría sobrevivir sola. Pero no fue así. Lera desapareció de su vida, sin dejar rastro.

El reencuentro

Ahora, años después, Anton la veía al volante de una camioneta de lujo. Su aspecto había cambiado: el cabello recogido en una coleta elegante, gafas de sol de diseño, ropa impecable. Pero había algo en su expresión, una seguridad tranquila, que le resultaba familiar.

El semáforo cambió a verde. Lera giró la cabeza y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Anton sintió una punzada en el pecho. Quiso bajar la ventanilla, llamarla, pedirle explicaciones. Pero se quedó inmóvil, mirando cómo la camioneta arrancaba y desaparecía entre el tráfico.

El resto del día, Anton no pudo dejar de pensar en ella. ¿Cómo había conseguido aquel coche? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Había encontrado a alguien mejor? ¿Era feliz sin él?

Esa noche, en su apartamento vacío, Anton abrió una botella de vino y se sentó frente a la ventana. Miró la ciudad iluminada y recordó los días en que Lera pintaba murales en la granja. Recordó su risa, su energía, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de arte.

Por primera vez, se preguntó si había sido él quien perdió más con el divorcio.

La otra historia de Lera

Mientras tanto, en un barrio diferente de la ciudad, Lera aparcaba su camioneta frente a un pequeño estudio de arte. Había pasado años reconstruyendo su vida, lejos de Anton y de sus exigencias. Al principio fue difícil: apenas tenía dinero, vivía en un apartamento diminuto y trabajaba en una cafetería para sobrevivir.

Pero nunca dejó de pintar. Volvió a los muros, a los colores, a las noches en vela creando arte. Poco a poco, su trabajo comenzó a llamar la atención. Un galerista local le ofreció exponer sus obras. La exposición fue un éxito. Pronto, los encargos comenzaron a llegar: murales para restaurantes, cuadros para oficinas, talleres para niños y adultos.

Lera se convirtió en una artista reconocida. Ganó concursos, viajó a otras ciudades, fue invitada a dar charlas y participar en proyectos comunitarios. Con el tiempo, pudo comprarse su propio estudio, y, finalmente, la camioneta con la que tanto había soñado.

Pero lo más importante no era el dinero ni el reconocimiento. Era la libertad. Por fin, Lera era dueña de su vida. Había recuperado la alegría, la creatividad, la pasión por el arte.

Reflexión

Esa noche, mientras limpiaba sus pinceles, Lera pensó en Anton. Hacía años que no lo veía, pero al cruzar su mirada en el semáforo, sintió una mezcla de sorpresa y compasión. Ya no había rencor, solo una lejana tristeza por el tiempo perdido.

Sabía que Anton nunca entendería su mundo, ni la felicidad que sentía al crear. Pero eso ya no importaba. Ahora, Lera era feliz, y nada ni nadie podría arrebatarle eso.

Epílogo

El destino había cruzado de nuevo los caminos de Anton y Lera, solo para mostrarles lo lejos que habían llegado, cada uno por su lado. Anton, atrapado en su rutina, en su orgullo y en su coche viejo. Lera, al volante de una nueva vida, llena de color y libertad.

Quizá algún día, pensó Anton, tendría el valor de buscarla y pedirle perdón. Quizá, pensó Lera, algún día podría contarle cómo fue su verdadero viaje después del adiós.

Pero por ahora, cada uno siguió su camino, sabiendo que, a veces, perder a alguien es la única forma de encontrarse a uno mismo.

News

Amor y responsabilidad

Fui madre a los 55, pero mi mayor secreto se reveló el día que di a luz Me llamo Erika…

La niña amable y el niño huérfano

El encuentro La noche caía sobre el pequeño pueblo, cubriéndolo de una neblina espesa y fría. Anya caminaba lentamente por…

“La lealtad vence a la muerte”

El último ladrido En la habitación del hospital reinaba un silencio sepulcral. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba…

Traición a la familia del marido

El valor de empezar de nuevo Cuando Sergey murió en un accidente de coche, Marina no comprendió al principio lo…

El pasado no se puede olvidar

Pasos perdidos La luz dorada del atardecer bañaba la avenida principal, reflejándose en los ventanales del elegante restaurante. Vasily Igorevich…

destino de la vida

1. Los Primeros Días como Nuera Lucía era la hija menor de una familia humilde en un pequeño pueblo de…

End of content

No more pages to load