El día que Marcus Hill perdió su trabajo comenzó como cualquier otro. El eco de los tazones de cereales contra la mesa, las quejas adormiladas de su hija Emily, de seis años, sobre el dolor de cepillarse el cabello, y la prisa por llegar a tiempo a primer grado. Marcus no tenía idea de que, para el mediodía, su mundo entero estaría a punto de tambalearse.

Durante casi siete años, Marcus había trabajado como operador de montacargas en un centro de distribución en Tulsa, Oklahoma. No era glamuroso, pero pagaba las cuentas y mantenía a Emily vestida, alimentada y, sobre todo, segura. Cuando el gerente de la planta lo llamó a la oficina, Marcus pensó que sería por las horas extras que había solicitado. Pero en cuanto vio al representante del distrito sentado en la esquina, con los brazos cruzados y una sonrisa forzada, sintió un vacío helado en el estómago.

—Estamos reduciendo personal —dijo el gerente, evitando su mirada—. No es nada personal. Has sido un gran trabajador, pero… la decisión viene de arriba. Es efectivo de inmediato.

Marcus salió de la oficina con su último cheque y una caja con sus pertenencias. Sin indemnización. Sin aviso. Solo una palmada en la espalda y un “buena suerte” que sonaba más a despedida que a buenos deseos.

Cuando recogió a Emily esa tarde, aún no sabía cómo decírselo. Ella estaba emocionada por su proyecto de arte: un gato de papel maché con ojos saltones. Marcus sonrió y asintió mientras ella le explicaba cada detalle, pero por dentro sentía que se ahogaba.

Esa noche, después de acostar a Emily, Marcus se sentó en la mesa de la cocina mirando las facturas que ya no podría pagar. La renta vencía en diez días. Su camioneta llevaba dos meses de atraso. La nevera estaba medio vacía y la cuenta de ahorros —su colchón— se había agotado durante la hospitalización de Emily la primavera pasada, cuando se rompió el brazo.

Tragándose el orgullo, solicitó el subsidio de desempleo. Luego cupones de alimentos. Después, trabajos esporádicos: repartidor, peón de almacén, limpieza nocturna. Nada duraba. Nada era suficiente.

Una semana después, en una gasolinera junto a la I-44, Marcus estaba de pie junto a su camioneta con un cartel de cartón:

“Padre soltero. Acabo de perder mi trabajo. Cualquier ayuda sirve.”

Nunca pensó que llegaría a esto.

La gente pasaba. Algunos miraban de reojo, la mayoría lo ignoraba. Una mujer bajó la ventanilla, le entregó un café tibio y se marchó sin decir palabra.

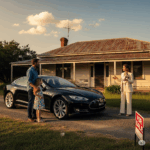

Entonces, un Tesla negro y reluciente entró en la estación. Una mujer bajó del auto —treinta y tantos años, elegante, serena—. Llevaba un abrigo azul sencillo, pero todo en ella gritaba dinero. No entró a la tienda. Caminó directamente hacia él.

—Tienes una hija, ¿verdad? —preguntó, señalando el dibujo que Emily había pegado en el tablero.

—Sí, señora —respondió Marcus, con cautela.

—Quiero ofrecerte un trabajo.

Marcus parpadeó, confundido. —No estoy pidiendo limosna, solo…

—No es limosna —lo interrumpió—. Es un puesto temporal. Necesito a alguien que repare la vieja casa de mi abuelo. Queda a unos treinta kilómetros de aquí. Hay paga, comida y techo.

Dudó. ¿Era una trampa? ¿Un engaño?

—Puedo llevarte mañana con tu hija. Decides después de verlo.

Algo en los ojos de la mujer —una sinceridad tranquila— lo empujó a asentir.

—Me llamo Lydia West —dijo, extendiendo la mano.

—Marcus Hill.

Al día siguiente, Lydia los recogió en el Tesla. Emily no dejaba de sonreír, fascinada por el auto, hablando sin parar de cómo parecía una nave espacial. Marcus seguía receloso.

Cuando llegaron al rancho, Marcus se quedó sin palabras. No era una choza desvencijada. Era una finca antigua, con cimientos sólidos: porches anchos, vigas de madera, ventanas agrietadas, campos cubiertos de maleza.

—Esta casa lleva décadas en mi familia —explicó Lydia—. Pero desde que murió mi abuelo, se ha venido abajo. Necesito a alguien que la repare. Creo que eres esa persona.

Durante los días siguientes, Marcus trabajó de sol a sol: arreglando el tejado, cambiando tablones rotos, reparando tuberías, limpiando el terreno. Emily disfrutaba como nunca, corriendo por los campos, jugando con el perro de Lydia, pintando en el viejo granero.

Cuanto más conocía Marcus a Lydia, más preguntas tenía. No era una mujer común. Nunca hablaba de su trabajo, pero se movía como alguien acostumbrada a tomar grandes decisiones. Su teléfono no dejaba de sonar: nombres desconocidos, senadores, miembros de juntas, fundaciones. Una noche, Marcus tropezó accidentalmente con una foto enmarcada en el estudio: Lydia, sonriendo junto a Bill Gates en una gala.

Entonces lo entendió: no era solo rica. Era millonaria. Inversora tecnológica. Filántropa. Una mujer que podía haber contratado a cualquiera, pero lo había elegido a él.

¿Por qué?

Y, sobre todo, ¿qué quería realmente?

La pregunta lo rondó durante semanas, mientras la rutina en el rancho se volvía casi familiar. Lydia era amable, pero reservada. Casi nunca mencionaba su pasado. A veces, Marcus la encontraba paseando sola por el campo al anochecer, mirando el horizonte como si buscara respuestas en el viento.

Emily, en cambio, florecía. Hacía amigos entre los animales, aprendía a montar a caballo, pintaba murales en las paredes del granero. Marcus veía cómo su hija recuperaba la alegría, y eso le daba fuerzas para seguir.

Un día, mientras reparaba la cerca, Lydia se acercó con dos tazas de café.

—¿Te has adaptado? —preguntó, sentándose en el pasto.

—Más de lo que imaginé —admitió Marcus—. Pero aún me pregunto por qué me elegiste a mí.

Lydia sonrió, mirando el horizonte.

—A veces, la vida te pone frente a personas por una razón. Mi abuelo solía decir que todos merecen una oportunidad. Cuando te vi en la gasolinera, pensé en él. Y vi en tus ojos que harías cualquier cosa por tu hija. Eso es lo que necesitaba aquí: alguien que sepa luchar.

Marcus asintió, sin saber qué decir. Había algo en Lydia que lo desarmaba, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad.

Pasaron las semanas. El rancho empezó a transformarse: la casa recuperó su brillo, los campos volvieron a la vida, el granero se llenó de risas y pinturas. Lydia se integró poco a poco en la rutina de Marcus y Emily. Cocinaban juntos, cenaban en el porche, compartían historias.

Una tarde, mientras Emily jugaba, Lydia y Marcus paseaban por el campo. Lydia se detuvo bajo un roble y, tras un largo silencio, confesó:

—Mi abuelo era mi única familia. Cuando murió, sentí que todo lo que había construido no tenía sentido. El dinero, los negocios, los premios… Nada llenaba el vacío. Solo aquí, en este lugar, siento que puedo respirar.

Marcus la miró, comprendiendo por primera vez que, detrás de la riqueza y la seguridad, Lydia también estaba perdida, buscando algo a lo que aferrarse.

—Quizá lo que buscas no está en lo que tienes, sino en lo que compartes —dijo él, casi sin pensar.

Lydia sonrió, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza.

Los meses pasaron. El trabajo en el rancho terminó, pero Lydia no mencionó nunca que Marcus y Emily tuvieran que irse. Al contrario, empezó a incluirlos en sus planes: mejoras en el huerto, un invernadero nuevo, la restauración del lago. Emily fue inscrita en la escuela local, donde pronto se hizo popular por sus dibujos y su risa contagiosa.

Marcus, por primera vez en años, sintió que tenía un hogar.

Pero el pasado no se olvida tan fácil. Un día, recibió una carta del banco: la deuda de la camioneta seguía pendiente, y amenazaban con embargarla. Marcus no quería pedirle ayuda a Lydia. Su orgullo seguía ahí, recordándole que todo podía desmoronarse si dependía demasiado de ella.

Esa noche, mientras cenaban, Lydia notó su preocupación.

—¿Pasa algo?

Marcus negó con la cabeza, pero Emily, inocente, lo delató:

—Papá está triste porque le quieren quitar la camioneta.

Lydia lo miró, sin juicio ni lástima.

—¿Por qué no me lo dijiste? —preguntó suavemente.

—No quiero ser una carga. Ya has hecho demasiado.

—No eres una carga, Marcus. Eres parte de esto. Y si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla.

Al día siguiente, la deuda estaba saldada. Marcus protestó, pero Lydia fue firme:

—Considera esto una inversión. No solo en ti, sino en todo lo que estamos construyendo aquí.

Marcus aceptó, agradecido pero incómodo. Sabía que debía encontrar una forma de devolverle todo lo que Lydia había hecho por ellos.

El verano llegó, y con él, una nueva rutina. Lydia invitó a niños de la ciudad a pasar días en el rancho: talleres de arte, paseos a caballo, clases de jardinería. Emily era la anfitriona perfecta, guiando a los niños por cada rincón.

Marcus se convirtió en el encargado de mantenimiento, pero también en mentor de los chicos más inquietos. Les enseñaba a reparar cercas, a construir casas para pájaros, a cuidar los animales. Descubrió que tenía paciencia y talento para enseñar, algo que nunca había imaginado.

Lydia, por su parte, parecía renacer. Sonreía más, reía con los niños, organizaba cenas donde todos compartían historias bajo las estrellas. El rancho, que antes era un mausoleo de recuerdos, se transformó en un refugio de vida y esperanza.

Una noche, después de una fiesta de verano, Lydia y Marcus se quedaron solos en el porche. El aire olía a pasto recién cortado y a hoguera.

—¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí? —preguntó Lydia.

—Nunca. Pero ahora no puedo imaginarme en otro lugar.

Lydia lo miró, y por primera vez, Marcus sintió que entre ellos había algo más que gratitud o amistad. Un lazo silencioso, profundo, que los unía más allá de las palabras.

Pasaron los días, y la relación entre Marcus y Lydia se fue haciendo más cercana. Compartían confidencias al anochecer, paseos por el campo, silencios cómodos. Emily adoraba a Lydia y, a veces, le preguntaba si podía llamarla “tía”.

Un domingo, mientras Marcus arreglaba el tejado del granero, Lydia subió con una jarra de limonada.

—He estado pensando —dijo, sentándose a su lado—. Este lugar es demasiado grande para una sola persona. Me gustaría que te quedaras. No solo como empleado, sino como socio. Que construyamos algo juntos.

Marcus la miró, sorprendido.

—¿Socio?

—Sí. Quiero abrir este rancho a más niños, a familias que lo necesiten. Convertirlo en un centro comunitario. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito a alguien en quien confiar.

Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, vio un futuro posible, un propósito más allá de sobrevivir.

—Acepto —dijo, sonriendo.

El proyecto tomó forma rápidamente. Lydia usó sus contactos y recursos para conseguir fondos, voluntarios y materiales. Marcus organizó equipos de trabajo, diseñó talleres, coordinó actividades. Emily se convirtió en la embajadora del rancho, guiando a los visitantes y contando su historia con orgullo.

El rancho se llenó de vida: niños corriendo por los campos, familias compartiendo comidas, jóvenes aprendiendo oficios. La prensa local empezó a interesarse, y pronto, el “Rancho West” se hizo famoso como un ejemplo de solidaridad y transformación.

Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Algunos vecinos desconfiaban de la presencia de gente de fuera. Otros criticaban a Lydia por “mezclarse” con personas de bajos recursos. Marcus recibió comentarios hirientes en la tienda del pueblo. Lydia fue invitada a reuniones de la élite local, donde la miraban con recelo por su “filantropía innecesaria”.

Un día, un grupo de padres se presentó en el rancho, exigiendo que los niños de la ciudad no compartieran actividades con los del pueblo.

Lydia los enfrentó con firmeza:

—Este lugar es para todos. Si no lo entienden, pueden irse. Pero aquí nadie será excluido.

Marcus la admiró aún más por su valentía. Sabía que Lydia podría haber vivido cómodamente en cualquier parte del mundo, rodeada de lujos y aduladores. Pero había elegido quedarse, luchar y construir algo real.

Los meses pasaron, y el rancho se consolidó como un refugio para quienes más lo necesitaban. Marcus y Lydia trabajaban codo a codo, compartiendo alegrías y dificultades. Emily creció rodeada de amor, amigos y oportunidades que antes parecían imposibles.

Una tarde, mientras paseaban por el lago, Lydia se detuvo y tomó la mano de Marcus.

—Quiero que sepas algo —dijo, mirándolo a los ojos—. Cuando te conocí, pensé que te estaba ayudando. Pero la verdad es que tú y Emily me salvaron a mí. Me devolvieron la fe en la gente, en la posibilidad de empezar de nuevo.

Marcus la abrazó, sintiendo que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo.

El tiempo siguió su curso. El rancho creció, se expandió, recibió premios y reconocimientos. Lydia y Marcus, sin darse cuenta, se convirtieron en un ejemplo para otros: de resiliencia, de generosidad, de segundas oportunidades.

Un día, Emily, ya adolescente, organizó una exposición de arte con los niños del rancho. Entre los cuadros y esculturas, colgaba un mural titulado “Nuevos Comienzos”. Marcus, emocionado, reconoció en cada trazo la historia de su vida: la caída, la esperanza, el renacimiento.

Al final de la exposición, Lydia tomó la palabra:

—Este lugar existe gracias a la valentía de quienes no se rinden. A veces, la vida nos arrebata todo y nos deja sin opciones. Pero siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. Marcus me enseñó que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos.

El público aplaudió de pie. Marcus, con lágrimas en los ojos, miró a Lydia y a Emily, y supo que, aunque el camino había sido duro, todo había valido la pena.

Esa noche, mientras el rancho dormía, Marcus salió al porche y contempló las estrellas. Recordó el día en la gasolinera, el miedo, la vergüenza, la incertidumbre. Y agradeció, en silencio, la generosidad de una extraña que cambió su destino.

Nunca habría imaginado que, al aceptar la ayuda de Lydia, no solo encontraría trabajo y hogar, sino también una familia, un propósito y un amor inesperado.

La vida, pensó, tiene formas misteriosas de reescribir nuestro futuro. A veces, basta con aceptar una mano tendida para descubrir que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la esperanza.

Y así, en el corazón de Oklahoma, bajo el cielo inmenso, Marcus Hill supo que su historia apenas comenzaba.

FIN

News

El Valor del Perdón

En el verano de 2018, el calor en los suburbios de Austin, Texas, era tan denso que parecía pesar en…

La pequeña tienda de comestibles al borde de Willowbrook olía a madera vieja

La pequeña tienda de comestibles al borde de Willowbrook olía a madera vieja, a pan recién horneado y a un…

Me llamo Walter. Tengo sesenta y tres años y, desde hace poco más de dos, estoy jubilado.

Me llamo Walter. Tengo sesenta y tres años y, desde hace poco más de dos, estoy jubilado. Antes era conductor…

Incapaz de soportar el funeral de su esposa, el hombre se apresuró a marcharse temprano del cementerio…

Alex Thompson estaba junto a la tumba recién cavada de su esposa Olivia, con un paraguas negro en las manos,…

Zainab y el Mendigo

Parte 1: La Oscuridad en la Casa de la Belleza Zainab nació en una noche sin luna, cuando el viento…

Ecos del Silencio

En una noche de 1993, una noche que jamás se borrará de mi memoria, alguien dejó a un bebé sordo…

End of content

No more pages to load