El día que me cortaron el pie, nadie vino a visitarme salvo Denny, el conserje del viejo gimnasio.

Su nombre era Denny. Me trajo un café de máquina, medio tibio, y no dijo mucho—solo asintió una vez y lo dejó en la bandeja, como si todavía valiera la pena. Quizás entonces sí lo valía. Quizás no.

El accidente ocurrió un martes. Ni siquiera era temporada de béisbol. Solo era un turno de reemplazo en el silo de granos mientras la escuela resolvía los recortes presupuestarios. Ya no podían permitirse un profesor de educación física a tiempo completo, así que entrenaba a medio tiempo y cargaba sacos el resto de la semana. Los pueblos pequeños te obligan a usar muchos sombreros. Este me costó el pie.

No fue dramático. No como la gente espera. No hubo gritos. Solo una mancha resbaladiza en el concreto, un giro, y luego el acero. Recuerdo haber pensado, bueno, ahí se va la tercera base, antes de que siquiera llegara el dolor.

Salvaron lo que pudieron, pero mis días de entrenador se acabaron. No oficialmente—nadie me dijo que me fuera. Simplemente dejé de aparecer. No podía soportar la idea de cojear hasta el diamante como un recuerdo herido. El béisbol era un juego de velocidad y gracia. Y había perdido ambas.

Vendí el silbato, tiré la libreta, guardé los trofeos en cajas. Conservé un solo guante—el de cuero suave que usaba para calentar a los lanzadores. Eso, y una pelota firmada por el equipo de 1998. No ganamos el campeonato estatal, pero jugamos como si lo hubiéramos hecho. Se llamaban a sí mismos Los Perros del Barro—no porque fueran luchadores, sino porque nunca salían limpios del campo.

Durante años, viví en un apartamento de una habitación detrás de la ferretería. Un lugar tranquilo. Se podía oír el tren de carga pasar por la noche, como un recuerdo arrastrando cadenas. Me acostumbré al silencio. Las únicas fotos en mis paredes eran de los chicos—sonrientes, quemados por el sol, congelados en el tiempo como fantasmas que nunca envejecían.

Nadie llamaba. Nadie escribía. Pero no los culpaba. La vida sigue adelante, y yo ya no era parte de ese movimiento.

Hasta el martes pasado.

El golpe en la puerta llegó a las 4:32 p.m. Recuerdo la hora exacta porque Jeopardy acababa de empezar y el presentador acababa de pronunciar mal Dubuque. Me arrastré hasta la puerta, esperando a un Testigo de Jehová o a otro niño vendiendo galletas para un deporte que ya no entrenaba.

Pero era FedEx. Solo una caja. Sin remitente. Lo suficientemente ligera como para despertar mi curiosidad.

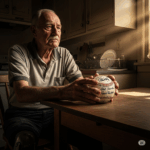

La abrí en la mesa de la cocina.

Dentro: una sola pelota de béisbol. Vieja. Las costuras deshilachadas, raspada de un lado como si hubiera golpeado mil cercas. Había nombres escritos por todas partes con Sharpie—algunos legibles, otros salvajes y en bucles como si los hubieran firmado con prisa. Pero todos me resultaban familiares.

Eran los míos.

Gire la pelota entre mis manos. Mis dedos recordaban las costuras. La sensación. El peso. Algunos nombres estaban desvanecidos por el tiempo. Otros aún claros. Mason Kelly. Los hermanos gemelos, Ty y Tanner. Julio Reyes, el callado que solía lanzar con la gorra al revés. Cada nombre me golpeó como un suspiro que no sabía que había estado conteniendo.

Y entonces lo vi.

Una firma fresca. Grande, audaz. Tinta azul aún nítida.

“Coach, nunca estuve solo. — Grant R.”

Me quedé helado.

Grant Richmond. Ese chico tenía puños antes que modales. Venía de un hogar roto. Enojado con el mundo. Una vez lo saqué de una pelea en el vestuario y lo hice correr diez vueltas bajo la lluvia. Corrió veinte. Lo necesitaba. Los dos lo necesitábamos.

Lloró una vez en mi oficina. Me dijo que deseaba que su padre hubiera ido aunque fuera una vez a un partido. Le dije que algunos padres no saben cómo estar presentes—pero eso no significa que dejemos de aparecer por nosotros mismos. Esa noche, conectó su primer home run.

La última vez que supe de él, consiguió una beca para la universidad estatal. Eso fue hace veinte años.

Encendí la televisión y vi su rostro en la pantalla.

Team USA. Béisbol. Capitán: Grant Richmond.

El chico que creí haber perdido se había convertido en un hombre conocido por el mundo. Y él se había acordado de mí.

Apreté la pelota más fuerte de lo que quería. Me tembló la mano y la dejé caer. Rodó bajo la mesa y se detuvo junto a mi andador. Por un segundo, solo la miré. Como si me estuviera llamando.

Me agaché—lento, rígido—y la recogí.

El sol se estaba poniendo afuera, y la luz golpeó la pelota justo en el ángulo correcto. Brilló. Como si todavía perteneciera al campo.

Esa noche, no dormí. Me senté en la mesa, pelota en mano, y recordé.

Las gradas agrietadas. El zumbido de los insectos de verano. El olor a hot dogs y césped. El sonido de los chicos riendo, burlándose, convirtiéndose en un equipo.

Recordé ser alguien que importaba.

Y por primera vez en veinte años, me pregunté si todavía era demasiado tarde para volver a importar.

Recuerdos y fantasmas

Esa noche, mientras la oscuridad llenaba mi pequeño apartamento y el murmullo lejano del tren cruzaba la ciudad, la pelota en mi mano era un ancla y una vela. La giraba entre los dedos, sintiendo cada cicatriz, cada línea, cada nombre. Me pregunté cuántos de esos chicos aún pensaban en esos veranos, en las largas tardes bajo el sol, en el polvo que se pegaba a la piel y el sabor salado del sudor.

En mi mente, los recuerdos se desplegaban como viejas diapositivas: la voz de Denny, el conserje, llamando a los muchachos para que dejaran el gimnasio limpio; los gritos de los gemelos Ty y Tanner compitiendo por ver quién podía lanzar más fuerte; la risa tímida de Julio Reyes, siempre con la gorra al revés, siempre en silencio hasta que subía al montículo.

Pensé en Mason Kelly, el receptor, que nunca dejaba caer una pelota, pero sí dejó caer una lágrima el día que su madre se mudó a otra ciudad. Recordé cómo intenté consolarlo, diciéndole que el béisbol era una familia, y que siempre tendría un equipo al que volver.

Pero la vida no es tan simple. Los equipos se disuelven, los recuerdos se desvanecen, y los entrenadores acaban solos, con una pierna menos y demasiadas noches para pensar.

Me levanté tambaleante, apoyándome en el andador, y fui hasta la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, iluminada solo por la luz anaranjada de los faroles. El tren pasó de nuevo, su silbido cortando la noche. Cerré los ojos y, por un momento, pude oír el sonido de los bates golpeando la pelota, los gritos de los chicos, el eco de mi propio silbato.

—¿Qué queda de todo eso? —me pregunté en voz baja—. ¿Qué queda de mí?

La respuesta llegó al mirar la pelota. Los nombres, las firmas, la historia escrita en tinta y cuero. Grant Richmond, el chico enfadado, el capitán del equipo nacional. ¿Por qué me había enviado esto? ¿Por qué ahora?

No dormí. Me senté de nuevo, la pelota en el regazo, y repasé mentalmente cada temporada, cada partido, cada derrota amarga y cada victoria celebrada como si fuera la última. Recordé las veces que el autobús se averió en la carretera, y tuvimos que caminar de regreso al pueblo, riendo y cantando bajo las estrellas. Recordé los padres que nunca vinieron, las madres que aplaudían doble, los chicos que llegaban con los zapatos rotos y el corazón lleno de sueños.

Pensé en Denny, el único que vino al hospital. El único que vio el final de mi carrera y no dijo nada, solo me dejó un café y una mirada. Me pregunté dónde estaría ahora. Si aún limpiaba el gimnasio, si aún recordaba a los chicos, si alguna vez pensó en mí.

El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz dorada entró por la ventana y pintó la pelota de un color cálido, casi mágico. Me sentí ridículo, un viejo aferrado a un trozo de cuero, pero también sentí algo más: una chispa, una pregunta, una posibilidad.

Quizás no era demasiado tarde. Quizás, después de todo, todavía podía importar.

III. Un mensaje inesperado

A media mañana, mientras preparaba un café y el aroma llenaba la cocina, el teléfono sonó. Era un sonido extraño, casi olvidado. Nadie llamaba ya, salvo algún vendedor insistente o el banco recordándome que debía actualizar mis datos.

Pero esta vez, la voz al otro lado era diferente. Era joven, nerviosa, con un acento que no reconocí al principio.

—¿Hola? ¿Habla el entrenador Martínez?

Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que nadie me llamaba así.

—Sí, soy yo —respondí, la voz más ronca de lo que recordaba.

—Disculpe… Soy Ana, la hija de Denny. Mi padre me pidió que lo llamara. Él está en el hospital y… bueno, habla mucho de usted.

Me quedé en silencio. Denny, el conserje, el hombre que me había traído el café cuando todos los demás se habían ido. No lo había visto en años.

—¿Está bien? —pregunté, temiendo la respuesta.

—Está… viejo, cansado. Pero insiste en que debe verlo. Dice que tiene algo que contarle. Algo sobre el equipo, sobre usted.

Las palabras flotaron en el aire, llenas de misterio.

—Iré —dije, sin pensarlo.

Colgué el teléfono y miré la pelota una vez más. Algo se movió dentro de mí. Un impulso, una necesidad de salir, de moverme, de buscar respuestas.

Me vestí despacio, torpe, acostumbrándome aún a la ausencia de mi pie. El andador era mi compañero fiel, pero esa mañana no sentí vergüenza. Salí a la calle, la pelota en el bolsillo, y caminé hacia el hospital, dejando atrás el silencio y el polvo de mi apartamento.

Ese día, el sol brillaba con fuerza, como si el mundo quisiera recordarme que aún había vida fuera de esas cuatro paredes.

—

IV. El reencuentro

El hospital olía a desinfectante y soledad. Caminé por los pasillos, arrastrando el andador y con la pelota apretada en el bolsillo. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía recuperar.

La habitación de Denny estaba al final del corredor, junto a una ventana desde donde se veía el parque. Cuando entré, lo vi más pequeño, más frágil, encogido entre las sábanas como si el tiempo lo hubiera ido desvaneciendo poco a poco. Pero sus ojos, al verme, brillaron con la misma chispa de siempre.

—¡Martínez! —exclamó, su voz ronca pero firme—. Sabía que vendrías.

Me acerqué, dejando el andador junto a la cama. Nos miramos un momento, en silencio, como si ambos intentáramos reconocer al otro bajo las capas de años y cicatrices.

—No podía no venir —le dije, y me senté a su lado.

Denny sonrió, una sonrisa cansada pero sincera.

—¿Recuerdas el verano del ’98? —preguntó de repente—. Cuando los chicos casi ganan el campeonato estatal.

Asentí, sintiendo el peso de los recuerdos.

—Lo recuerdo todo, Denny.

Él suspiró, mirando por la ventana.

—No viniste solo por nostalgia, ¿verdad? —dijo, y su mirada se volvió seria—. Sé que Grant Richmond te envió esa pelota.

Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía él?

—Grant me escribió hace unas semanas —explicó—. Me preguntó por ti, por el equipo, por todo lo que dejamos atrás. Está en problemas, Martínez. Problemas grandes.

El silencio se hizo espeso entre nosotros.

—¿Qué tipo de problemas? —pregunté al fin.

Denny se removió, incómodo.

—Deudas, malas compañías, decisiones equivocadas. Pero eso no es todo. Grant dice que hay algo más, algo que ocurrió aquel verano, algo que nunca supimos. Quiere verte. Dice que solo tú puedes ayudarle.

Me quedé mirando la pelota, las firmas, los nombres. De repente, todo cobraba un nuevo sentido. No era solo un recuerdo, era una llamada, una súplica.

—¿Dónde está? —pregunté.

—En la ciudad. Te dejaré su dirección —dijo Denny, sacando un papel arrugado de la mesita de noche—. Pero ten cuidado, Martínez. El pasado nunca se queda donde lo dejamos.

Tomé el papel, sintiendo que la historia apenas comenzaba.

Nos quedamos un rato más en silencio, compartiendo el peso de los años y el miedo a lo desconocido. Cuando me despedí, Denny me apretó la mano con fuerza.

—No dejes que los recuerdos te destruyan, viejo amigo. Úsalos para encontrar la verdad.

Salí del hospital con la pelota en una mano y la dirección de Grant en la otra. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito.

El sol se estaba poniendo cuando llegué a la calle. Caminé despacio, dejando que el viento fresco despejara mis pensamientos. El pasado me llamaba, y esta vez, estaba listo para responder.

—

V. El encuentro con Grant

La dirección que Denny me había dado me llevó a un barrio olvidado por el tiempo, donde las fachadas descascaradas y los letreros oxidados contaban historias de mejores días. El edificio de Grant estaba en la esquina, con una luz parpadeante en la entrada y un portero que apenas levantó la vista cuando entré.

Subí las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo mi peso y mi ansiedad. La puerta del apartamento de Grant estaba entreabierta. Toqué suavemente.

—Pasa —dijo una voz al otro lado.

Entré y lo vi sentado junto a la ventana, la silueta recortada contra la luz mortecina del atardecer. Grant Richmond, el entrenador, el hombre que nos había enseñado a pelear por cada centímetro en el campo… ahora parecía derrotado por la vida misma.

—Sabía que vendrías —dijo sin mirarme—. Siempre fuiste el más leal.

Me senté frente a él, dejando la pelota firmada sobre la mesa. Grant la miró, sonrió tristemente y la acarició con dedos temblorosos.

—¿Por qué me enviaste esto? —pregunté.

Guardó silencio un momento, como buscando las palabras.

—Porque necesitaba que recordaras quién eras… y quiénes éramos todos —respondió—. Pero también porque necesito tu ayuda, Martínez.

Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y remordimiento.

—Hay algo que ocurrió aquel verano, algo que oculté a todos… incluso a ti.

Mi corazón latía con fuerza. Grant bajó la voz casi a un susurro.

—La noche antes de la final, alguien entró en el vestuario. Algo desapareció. Algo que nunca debió salir de allí.

Fruncí el ceño, intentando recordar. Grant continuó:

—No era solo un trofeo. Era una caja, con documentos, fotos… pruebas de cosas que algunos hombres poderosos querían mantener ocultas. Yo la escondí, pero alguien me siguió.

Se acercó, mirándome fijamente.

—Ahora la quieren de vuelta. Me han amenazado. Y sé que sólo tú puedes ayudarme a encontrarla.

Sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros.

—¿Por qué yo?

Grant suspiró.

—Porque confío en ti, y porque tú fuiste el único que esa noche desapareció durante un rato. Quizá viste algo, aunque no lo recuerdes.

El pasado regresaba con fuerza, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.

VI. La búsqueda de la caja

Salí del apartamento de Grant con una sensación de vértigo. El pasado, que siempre había creído enterrado bajo capas de polvo y olvido, de repente se volvía urgente, peligroso. Caminé por las calles oscuras de la ciudad, repasando mentalmente los recuerdos de aquella noche. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto?

Me detuve frente al viejo estadio. La verja estaba oxidada, pero logré colarme por un hueco. El campo, ahora cubierto de maleza, parecía un cementerio de sueños. Caminé hacia los vestuarios, guiado por una intuición inexplicable.

Dentro, el eco de mis pasos era el único sonido. Abrí la taquilla que solía ser mía. Vacía. De repente, algo brilló entre las sombras: una pequeña chapa metálica, con el número 7 grabado. La tomé en la mano. Era la señal de que alguien más había estado allí recientemente.

Un ruido me sobresaltó. Me giré y vi una figura en la penumbra.

—No eres el único que busca la caja —susurró una voz femenina.

Era Lucía, la periodista que años atrás había investigado los escándalos del club. Su mirada era tan intensa como la recordaba.

—Grant me llamó —dijo, acercándose—. Sabe que juntos podemos llegar al fondo de esto. Pero no somos los únicos interesados.

Le mostré la chapa. Lucía asintió, preocupada.

—Esta noche, alguien más ha estado aquí. Debemos darnos prisa.

Salimos del estadio y nos dirigimos a la antigua casa del presidente del club, el último lugar donde la caja había sido vista. El peligro se sentía cada vez más cerca, pero la verdad estaba a solo un paso… y nada nos detendría.

VII. El enfrentamiento final

La antigua casa del presidente del club estaba envuelta en un silencio inquietante. Lucía y yo avanzamos con cautela, sintiendo que cada sombra podía esconder un peligro. La puerta trasera estaba entreabierta. Entramos sin hacer ruido.

En el salón, una figura nos esperaba: era Julián, el hijo del presidente, con la caja misteriosa entre sus manos.

—No podéis llevárosla —dijo, su voz temblorosa pero decidida—. Hay secretos que deben permanecer ocultos.

Lucía dio un paso adelante, con la grabadora en la mano.

—La verdad siempre sale a la luz, Julián. Ya no puedes detenernos.

Julián vaciló. Sus ojos estaban llenos de miedo y rabia. Finalmente, dejó la caja sobre la mesa y retrocedió.

—Si abrís esa caja, destruiréis muchas vidas —susurró.

Me acerqué, sintiendo el peso de la decisión. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, había documentos, fotos y una cinta de casete. Pruebas irrefutables de corrupción, apuestas ilegales y amenazas que implicaban a los nombres más poderosos de la ciudad.

Lucía sonrió, aliviada.

—Con esto, nadie podrá negar la verdad.

Julián salió corriendo, derrotado. Nosotros salimos poco después, sabiendo que la ciudad nunca volvería a ser la misma.

VIII. Epílogo

Las noticias estallaron al día siguiente. El escándalo sacudió los cimientos del club y de toda la ciudad. Muchos cayeron, otros huyeron, pero la verdad, al fin, era libre.

Grant fue exonerado. Lucía publicó la historia de su vida. Y yo, por primera vez en años, sentí que el pasado ya no podía hacerme daño.

La caja ya no era un misterio. Ahora, era la llave de una nueva vida para todos.

News

La Espera en el Andén

I. El Primer Encuentro La primera vez que la vi, pensé que era solo otra anciana hablando con fantasmas. —Solo…

EL CABALLO QUE ESPERÓ BAJO LA LLUVIA

Capítulo 1: El hombre y el trueno En lo alto de la sierra, donde las nubes rozan los tejados y…

Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te perderé, ¿verdad?

Capítulo 1: Martes de lluvia Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te…

Pero estás loca! ¿Dónde voy a meter vuestras maletas

Capítulo 1: El piso de cincuenta metros —¡Pero estás loca! ¿Dónde voy a meter vuestras maletas? —gritaba Carmen López por…

Jonathan Kane estaba de pie frente a los ventanales de su ático en Manhattan, con un vaso de whisky en la mano

CAPÍTULO 1: EL IMPERIO DE CRISTAL Jonathan Kane estaba de pie frente a los ventanales de su ático en Manhattan,…

La hija de mi esposo limpiaba todo y apenas tenía nueve años

Prólogo Hay historias que parecen pequeñas, insignificantes, como si solo ocurrieran en los rincones olvidados de las casas. Pero a…

End of content

No more pages to load