En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos parecían competir por acariciar el cielo y los autos de lujo eran más comunes que los árboles, se encontraba el restaurante “La Cúpula”, un lugar reservado solo para quienes podían pagar el precio de la exclusividad. Allí, entre paredes de mármol, lámparas de cristal y cortinas de terciopelo, el tiempo parecía moverse con otra lógica, una donde el dinero podía comprar incluso la ilusión de que el mundo era perfecto.

Era mediodía y, como cada viernes, Andrés Salamanca ocupaba la mesa central del salón principal. Su sola presencia bastaba para que los meseros caminaran con más cuidado y los demás clientes bajaran la voz. Andrés era el tipo de hombre que no necesitaba presentaciones: su rostro había aparecido en portadas de revistas, sus decisiones movían el mercado y su fortuna era tema de especulación constante en los círculos de poder. Vestía siempre de negro, con trajes a medida, y su expresión rara vez variaba: una mezcla de severidad y cansancio, como si el éxito le hubiera costado más de lo que estaba dispuesto a admitir.

A su lado, sentado en una silla de ruedas, estaba Eduardo, su hijo de nueve años. El niño tenía el cabello castaño, los ojos grandes y una sonrisa tímida que rara vez se asomaba. Desde hacía cinco años, tras un accidente automovilístico, Eduardo no podía mover las piernas. Andrés había gastado fortunas en médicos, clínicas y terapias, viajando a otros continentes en busca de una cura que nunca llegaba. Había consultado a los mejores especialistas, probado todos los tratamientos experimentales y, sin embargo, la ciencia siempre respondía con el mismo silencio: no hay nada más que se pueda hacer.

Esa tarde, el ambiente en “La Cúpula” era especialmente tenso. Andrés revisaba su reloj con impaciencia, golpeando la mesa con los dedos. Eduardo, en cambio, jugaba con el popote de su jugo, dibujando círculos en el líquido como si buscara algún secreto en las burbujas que subían a la superficie.

—Tienen tres chefs premiados y se tardan todo esto para entregar un plato —murmuró Andrés, sin mirar a nadie en particular.

El mesero se acercó con una sonrisa nerviosa.

—Ya viene, señor, solo un minuto más.

Andrés no respondió. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad hervía bajo el sol del mediodía.

Fue entonces cuando ocurrió algo que ningún cliente, mesero o gerente del restaurante podría haber previsto. Desde la entrada principal, bajando las escaleras de mármol con paso firme, apareció una niña. Llevaba un vestido sencillo, de esos que parecen haber sido lavados demasiadas veces; el cabello, recogido en dos trenzas, enmarcaba un rostro de piel morena y ojos negros como la noche. Caminaba descalza, y aunque sus pies apenas hacían ruido sobre el suelo pulido, cada paso tenía una seguridad que desafiaba el ambiente de lujo y exclusividad.

Al principio, nadie supo cómo reaccionar. Algunos clientes la miraron con desdén, otros con incomodidad. Una señora apretó el bolso contra el pecho, murmurando algo sobre la seguridad. Un hombre susurró a su esposa, señalando discretamente a la niña. Los meseros intercambiaron miradas, dudando entre detenerla o fingir que no la veían. Pero ella no se detuvo. Caminó entre las mesas como si estuviera en su propia casa, ignorando las miradas de reprobación y el murmullo creciente.

Cuando llegó a la mesa de Andrés y Eduardo, se detuvo. Miró a ambos con una calma impresionante, como si ya los conociera de antes. Andrés la observó con una mezcla de sorpresa y molestia. Eduardo, por su parte, alzó los ojos y, por un instante, pareció contener la respiración. Había algo en esa niña, algo que no sabía nombrar, pero sentía.

La niña se quedó de pie, erguida, con la barbilla en alto. Habló con voz clara, sin titubear:

—Dame de comer y yo curo a tu hijo.

El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Andrés la miró, primero con incredulidad y luego con una sonrisa burlona.

—¿Tú? ¿Curar a mi hijo? —soltó una carcajada breve y dura—. ¿Sabes cuánto he gastado en médicos? ¿Cuánto he pagado por tratamientos que ni siquiera existen en este país? ¿Y tú vienes aquí, descalza, a decirme que puedes curarlo?

La niña no se inmutó. Sostuvo la mirada de Andrés con una firmeza que desarmaba cualquier intento de intimidación.

—Te lo dije. Dame de comer y lo curo.

Un par de mesas más allá, algunos clientes empezaron a murmurar. Un camarero se acercó apresurado.

—Señor Salamanca, ¿quiere que llame a seguridad?

Andrés alzó la mano, deteniéndolo.

—No. Quiero escucharla —dijo, con una sonrisa irónica—. A ver, niña, ¿cómo piensas curar a mi hijo? ¿Con magia? ¿Con rezos?

La niña lo miró fijamente.

—No es magia. Es algo que tú no entiendes.

Andrés se inclinó hacia adelante, divertido y molesto a la vez.

—¿Y qué quieres comer? ¿La carta entera? ¿Un banquete? ¿O solo vienes a pedir limosna con un cuento?

La niña miró el plato vacío frente a Eduardo.

—Solo quiero un plato de comida. Lo que tú y tu hijo estén comiendo.

Andrés soltó una carcajada. Miró al mesero y le hizo una seña.

—Tráele lo mismo que a nosotros, y rápido. Quiero ver este milagro.

El mesero, incómodo, asintió y se fue a la cocina. Eduardo miró a la niña con curiosidad y algo de esperanza, aunque no se atrevía a decir nada.

La niña se sentó frente a ellos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Andrés la observó, buscando algún signo de locura o de engaño. Pero la niña solo esperaba, tranquila.

Cuando llegó la comida, la niña tomó los cubiertos con manos pequeñas pero firmes y empezó a comer con un ritmo pausado, sin ansiedad, como si estuviera acostumbrada a tener poco pero a disfrutarlo mucho. Andrés la miraba, divertido y escéptico.

—¿Y bien? ¿Cuándo empieza el milagro? —preguntó, cruzando los brazos.

La niña terminó de comer, limpió la boca con la servilleta y miró a Eduardo.

—¿Puedo tocar tus piernas? —preguntó con suavidad.

Eduardo dudó, pero asintió. La niña se arrodilló junto a la silla de ruedas y puso sus manos sobre las rodillas inmóviles del niño. Cerró los ojos y murmuró algo que nadie pudo entender. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Los clientes dejaron de comer, los meseros se detuvieron. Todo el restaurante parecía contener la respiración.

Andrés se inclinó hacia adelante, escéptico pero incapaz de apartar la mirada.

La niña abrió los ojos y miró a Eduardo.

—Intenta mover los pies —dijo suavemente.

Eduardo bajó la mirada, incrédulo. Pero, por primera vez en cinco años, sintió un cosquilleo en los dedos de los pies. Lo intentó, y sus pies se movieron. Primero un poco, luego más. El niño, asombrado, levantó la vista hacia su padre.

—Papá… ¡puedo sentirlos! —exclamó.

Andrés se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Miró a su hijo, luego a la niña, luego de nuevo a su hijo. Eduardo, temblando, intentó levantarse. Sus piernas, débiles al principio, respondieron. Se puso de pie, tambaleante, y dio un paso. Luego otro.

El restaurante estalló en murmullos. Algunos clientes se levantaron para ver mejor. Los meseros se persignaron. Un hombre sacó el teléfono para grabar la escena.

Andrés cayó de rodillas junto a su hijo, lágrimas corriendo por su rostro por primera vez en años.

—¡Eduardo! ¡Hijo! —lo abrazó con fuerza.

La niña se levantó, recogió su plato vacío y se dispuso a marcharse. Andrés, aún de rodillas, la miró con desesperación.

—¿Quién eres? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué quieres? ¡Te daré lo que me pidas!

La niña lo miró con una tristeza infinita.

—Solo quería comer. Y que tu hijo volviera a caminar. Ya está hecho.

Andrés intentó detenerla, pero la niña se escabulló entre las mesas y desapareció por la puerta, dejando tras de sí un restaurante en estado de shock.

La noticia del milagro recorrió la ciudad como un incendio. Los medios de comunicación se agolparon en la entrada del restaurante. Médicos, periodistas, curiosos y hasta religiosos acudieron para ver con sus propios ojos al niño que había vuelto a caminar. Andrés, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Solo podía mirar a su hijo, de pie, caminando por el salón con una sonrisa radiante.

Los médicos no pudieron explicarlo. Revisaron a Eduardo durante horas, le hicieron pruebas, radiografías, resonancias. Todo estaba bien. No había rastro de la lesión que lo había condenado a la silla de ruedas. Los especialistas, desconcertados, solo podían repetir una y otra vez la palabra “milagro”.

Andrés, sin embargo, no podía dejar de pensar en la niña. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Cómo había hecho lo que ni la ciencia ni el dinero habían logrado? Contrató detectives, ofreció recompensas, revisó las cámaras de seguridad. Pero la niña parecía haberse desvanecido en el aire. Nadie la conocía, nadie la había visto antes. Ni siquiera los empleados del restaurante recordaban cuándo había entrado exactamente.

Esa noche, Andrés no pudo dormir. Caminó por su casa, enorme y silenciosa, buscando respuestas. Recordó cada palabra de la niña, cada gesto. Recordó la mirada de Eduardo, la alegría en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la humildad.

Al día siguiente, llevó a Eduardo a la escuela. Los compañeros lo recibieron con asombro y alegría. Los maestros lloraron de emoción. Andrés, sin embargo, no podía dejar de pensar en la niña. Visitó los barrios más pobres de la ciudad, recorrió orfanatos, habló con sacerdotes y trabajadores sociales. Nadie sabía nada.

Pasaron los días y la vida de Andrés cambió por completo. Ya no era el hombre frío y distante de antes. Ahora pasaba más tiempo con su hijo, lo llevaba al parque, jugaba con él. Descubrió la alegría en las pequeñas cosas: una tarde de fútbol, una risa compartida, un helado derritiéndose al sol.

Pero la pregunta seguía rondando su mente: ¿por qué la niña había elegido ayudarlo a él? ¿Qué quería enseñarle?

Una tarde, mientras caminaba con Eduardo por el parque, vieron a una mujer mayor sentada en una banca, pidiendo limosna. Andrés, sin pensarlo, sacó la cartera y le dio un billete. La mujer lo miró a los ojos y le sonrió.

—Gracias, señor. Que Dios le bendiga.

Andrés sintió un escalofrío. Por primera vez, entendió lo que la niña había querido decir: a veces, lo único que alguien necesita es un gesto de bondad. Y a veces, ese gesto puede cambiarlo todo.

A partir de ese día, Andrés dedicó su vida a ayudar a los demás. Creó una fundación para niños con discapacidades, financió hospitales y escuelas en los barrios más pobres. Su fortuna, que antes solo servía para acumular poder, ahora se convirtió en un instrumento de esperanza.

Eduardo, por su parte, creció sano y feliz. Se convirtió en un joven generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Nunca olvidó a la niña que le devolvió las piernas, ni la lección que le enseñó: la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de dar.

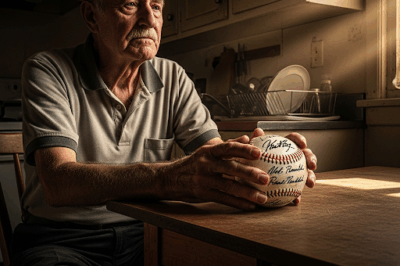

Pasaron los años. Andrés envejeció, pero nunca dejó de buscar a la niña. Cada vez que veía a un niño en la calle, se detenía a preguntar. Cada vez que ayudaba a alguien, lo hacía pensando en ella.

Una noche, muchos años después, Andrés soñó con la niña. Estaba sentada frente a él, con las mismas trenzas y los mismos ojos oscuros.

—¿Por qué me ayudaste? —le preguntó.

La niña sonrió.

—Porque todos merecen una segunda oportunidad. Incluso los que creen que pueden comprarlo todo.

Andrés despertó con lágrimas en los ojos. Miró a su hijo, dormido en la habitación de al lado, y supo que había encontrado la respuesta.

La vida, pensó, es un milagro. Y a veces, los milagros llegan de la mano más humilde.

Años después, cuando Andrés ya era un anciano y Eduardo un hombre hecho y derecho, la historia del milagro seguía viva en la ciudad. Algunos decían que la niña era un ángel. Otros, que era solo una niña con un don especial. Pero para Andrés y Eduardo, ella fue mucho más: fue el recordatorio de que la bondad, la compasión y la esperanza pueden aparecer en el momento más inesperado, y que ningún corazón, por endurecido que esté, es inmune a la luz de un milagro.

Y así, en la ciudad de los rascacielos y el lujo, la leyenda de la niña de las trenzas siguió creciendo, inspirando a generaciones enteras a mirar más allá de las apariencias y a creer, siempre, en lo imposible.

FIN

Si quieres que expanda alguna parte, agregue diálogos o desarrolle más el trasfondo de los personajes, házmelo saber.

News

Título: “La Última Porción”

Título: “La Última Porción” Introducción (Fragmento de inicio): Éramos solo nosotros en la casa. Mamá y papá habían salido a…

La Sombra que Brilla: La Historia de Chinyere e Ifeanyi

I. Comienzos en la Mansión Me llamo Chinyere. Cuando tenía veintinueve años, la vida me golpeó con una fuerza que…

La Espera en el Andén

I. El Primer Encuentro La primera vez que la vi, pensé que era solo otra anciana hablando con fantasmas. —Solo…

El día que me cortaron el pie

El día que me cortaron el pie, nadie vino a visitarme salvo Denny, el conserje del viejo gimnasio. Su nombre…

EL CABALLO QUE ESPERÓ BAJO LA LLUVIA

Capítulo 1: El hombre y el trueno En lo alto de la sierra, donde las nubes rozan los tejados y…

Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te perderé, ¿verdad?

Capítulo 1: Martes de lluvia Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te…

End of content

No more pages to load