La rutina de Carlos

Carlos tenía 45 años y la piel curtida por el sol y el estrés. Su cabello, antes negro y abundante, ahora mostraba canas rebeldes en las sienes y una frente surcada de arrugas. Llevaba más de una década trabajando como taxista en la ciudad de Rosario, una urbe siempre agitada, donde el tráfico parecía un monstruo hambriento dispuesto a devorarlo todo. Cada mañana, Carlos se levantaba antes del amanecer, tomaba un café rápido y salía casi sin despedirse de su esposa, Marta, y de sus dos hijos adolescentes, Sofía y Mateo.

La vida no había sido amable con él. De joven, soñaba con ser mecánico, abrir su propio taller y vivir sin sobresaltos. Pero la llegada inesperada de su primer hijo, las cuentas, la enfermedad de su madre… todo lo fue arrastrando hacia un trabajo que nunca amó, pero que se convirtió en su única opción.

El taxi era su refugio y su prisión. Allí pasaba horas interminables, escuchando las historias de cientos de desconocidos, soportando pasajeros groseros, borrachos, apurados. El tráfico, los bocinazos, los insultos en las calles, y la presión de mantener a su familia lo habían endurecido con los años. Ya no era el hombre paciente y amable que solía ser. El estrés de la vida diaria y las facturas acumuladas lo habían vuelto frío, impaciente, incluso a veces cruel.

Su relación con Marta se había vuelto distante. Hablaban poco, casi siempre de cosas prácticas: la compra, los gastos, los problemas de los chicos en la escuela. Con Sofía y Mateo, la comunicación era aún más escasa. Carlos se sentía ajeno, como un espectador de la vida de su propia familia. A veces, mientras conducía en silencio, se preguntaba en qué momento había perdido el rumbo.

Una tarde lluviosa

Aquel martes de junio el cielo se desplomó sobre la ciudad. La lluvia caía implacable, formando ríos en las veredas y un manto de neblina en los parabrisas. Carlos odiaba los días así: el tráfico se volvía un caos, los pasajeros estaban de mal humor y las calles se llenaban de charcos traicioneros.

Alrededor de las cinco de la tarde, recibió una llamada de la central: “Pasajero en la calle Belgrano, altura 2300”. Carlos suspiró y giró el volante hacia la zona. Al llegar, vio a una mujer de unos sesenta años, empapada bajo un paraguas roto, esperando junto a la vereda. Llevaba ropa modesta, un abrigo marrón que había visto mejores días, y un pequeño bolso desgastado colgando de su hombro.

La mujer subió al taxi con una sonrisa tímida. Su voz era suave, casi un susurro:

—Gracias, señor, por detenerse. Llevo esperando un rato.

Carlos apenas la miró. Su mente estaba en otra parte, repasando mentalmente las cuentas del mes y los problemas de la casa.

—Ajá —respondió, sin emoción, concentrado en el camino.

Elena, que así se llamaba la mujer, no insistió en la conversación. Sabía reconocer cuándo alguien no quería hablar. Se limitó a observar la ciudad a través de la ventana, mientras las gotas de lluvia golpeaban el cristal y el silencio llenaba el habitáculo.

El viaje transcurrió sin sobresaltos. Carlos conducía rápido, ansioso por terminar el turno y volver a casa. Después de unos veinte minutos, el taxi llegó a una pequeña clínica comunitaria en las afueras del barrio. Elena abrió su bolso lentamente y comenzó a contar monedas con cuidado. Sus manos temblaban, ya fuera por el frío o por la vergüenza.

—Lo siento, señor. Solo tengo esto —dijo, mostrándole unas cuantas monedas que claramente no alcanzaban para cubrir el viaje completo.

Carlos sintió una ola de irritación. No era la primera vez que le pasaba algo así, y cada vez sentía menos paciencia.

—¿Es una broma? —dijo con sarcasmo—. ¿Te subes a un taxi y no tienes suficiente dinero? Esto no es una obra de caridad, señora.

Elena bajó la mirada, avergonzada. —De verdad, lo siento mucho… Es todo lo que tengo. Solo vine a la clínica para una revisión médica y pensé que me alcanzaría.

Carlos, sin mostrar compasión, le arrebató las monedas de la mano y dijo en tono áspero:

—¡Bájate ya! La próxima vez, no tomes un taxi si no puedes pagarlo.

Elena, con los ojos llenos de lágrimas y sin decir una palabra más, salió del coche lentamente. El viento frío y la lluvia la golpearon cuando cerró la puerta tras de sí. Carlos arrancó el coche y se alejó rápidamente, aún molesto.

“Siempre es lo mismo”, pensaba, “gente que cree que puede aprovecharse de uno”.

El peso del remordimiento

Esa noche, Carlos llegó a casa tarde. Marta y los chicos ya habían cenado y la cocina estaba en silencio. Se sirvió un plato de comida recalentada y se sentó frente al televisor, pero no prestó atención a lo que veía. El recuerdo de la mujer del taxi le rondaba la mente. Al principio, su rabia del día anterior se mantenía, pero poco a poco, la imagen de Elena, empapada y triste bajo la lluvia, fue ganando terreno. Sintió una ligera incomodidad, una punzada de culpa que intentó ahogar con una cerveza.

Al día siguiente, la rutina lo absorbió de nuevo. El tráfico, los clientes, las discusiones con otros conductores… Pero, por momentos, la imagen de Elena volvía, insistente. Recordó la forma en que ella había contado las monedas, la vergüenza en su rostro, la dignidad con la que soportó su maltrato.

Por la tarde, recibió un mensaje de la central de taxis: “Cliente en el Hotel Imperial, urgente”. El Hotel Imperial era un lujoso hotel de cinco estrellas en pleno centro, frecuentado por empresarios, políticos y turistas adinerados. Carlos no solía recibir muchos viajes allí, así que aceptó la carrera con la esperanza de una buena propina.

El encuentro inesperado

Al llegar al hotel, Carlos vio un grupo de personas bien vestidas entrando y saliendo del lugar. Estacionó el taxi en la entrada y esperó al cliente. Al cabo de unos minutos, una figura familiar salió del hotel, rodeada de asistentes. Era Elena, la misma mujer humilde que había recogido el día anterior, pero esta vez, vestía un elegante abrigo azul y zapatos caros. A su lado, uno de los asistentes le abrió la puerta de un lujoso automóvil negro.

Carlos sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. “¿Qué está pasando?”, se preguntó, incapaz de creer lo que veía. Elena, que había sido tan humilde el día anterior, ahora parecía una figura de importancia.

Justo cuando estaba a punto de arrancar para alejarse, uno de los asistentes se acercó a su taxi y tocó la ventana. Carlos la bajó lentamente, sin saber qué esperar.

—Disculpe, señor —dijo el asistente—, la señora Elena le envía esto.

Le entregó un sobre pequeño. Confundido y con el corazón latiendo con fuerza, Carlos abrió el sobre. Dentro, había el doble de la tarifa del viaje del día anterior, junto con una pequeña nota que decía:

“Nunca juzgues a alguien por lo que ves. Todos enfrentamos nuestras propias batallas. Elena”.

Carlos se quedó paralizado, sin poder creer lo que estaba leyendo. Sintió una profunda vergüenza por cómo había tratado a Elena el día anterior. Lo que no sabía es que Elena, aunque vivía modestamente, era la propietaria de una importante cadena de clínicas médicas en la ciudad. Había dedicado su vida a ayudar a los demás y nunca buscaba alardear de su fortuna.

Las huellas del pasado

Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se revolvía en la cama, atormentado por el recuerdo de su comportamiento. Recordó su infancia, cuando su madre le enseñaba a ser amable con todos, sin importar su apariencia. “La dignidad no se mide por el dinero, Carlos”, solía decirle. Pero la vida, las deudas y las decepciones lo habían vuelto desconfiado y duro.

Miró a Marta dormida a su lado, y pensó en sus hijos. ¿Qué ejemplo les estaba dando? ¿Qué clase de hombre era? La vergüenza lo consumía.

Al día siguiente, decidió buscar a Elena. Preguntó en la clínica comunitaria, pero le dijeron que no trabajaba allí, solo era una de las fundadoras y a veces hacía visitas para supervisar el funcionamiento. Carlos dejó su número, pidiendo que le avisaran si volvía a pasar.

Durante los días siguientes, Carlos se volvió más atento con sus pasajeros. Escuchaba sus historias, ofrecía palabras amables, y hasta ayudó a una anciana a cargar sus bolsas. La lección de Elena había calado hondo.

La historia de Elena

Una semana después, recibió una llamada de la clínica. Elena había dejado un mensaje: “Si desea hablar, estaré en la clínica el viernes por la tarde”.

Carlos llegó temprano, nervioso. Al entrar, la recepcionista lo condujo a una pequeña oficina. Elena lo esperaba, sentada tras un escritorio sencillo, rodeada de diplomas y fotos de niños sonrientes.

—Gracias por venir, Carlos —dijo ella, con una sonrisa serena.

Carlos bajó la cabeza, avergonzado.

—Vine a pedirle disculpas. No tengo excusa por cómo la traté. Me comporté como un miserable.

Elena lo miró con compasión.

—Todos tenemos días malos, Carlos. Yo también los he tenido. Pero lo importante es aprender de ellos.

Carlos se atrevió a levantar la vista.

—¿Por qué me ayudó, después de cómo la traté?

Elena suspiró y señaló una foto en la pared: una niña de unos diez años, con una gran sonrisa.

—Esa era yo, hace muchos años. Mi familia era muy pobre. Mi madre trabajaba de limpiadora, mi padre murió joven. Muchas veces no teníamos para el colectivo y teníamos que caminar kilómetros para llegar a la escuela o al hospital. Un día, un taxista nos llevó gratis cuando mi madre estaba enferma. Nunca olvidé ese gesto. Cuando puedo, trato de devolver un poco de lo que recibí.

Carlos sintió un nudo en la garganta. Elena continuó:

—No siempre podemos saber por lo que pasa la gente. A veces, la vida nos pone pruebas para recordarnos quiénes somos en realidad.

Un nuevo comienzo

La conversación con Elena fue un punto de inflexión para Carlos. Salió de la clínica sintiéndose más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Recordó las palabras de su madre, las enseñanzas olvidadas, y decidió que era hora de cambiar.

En casa, habló con Marta y sus hijos. Les contó lo que había pasado, sin ocultar su vergüenza. Sofía, su hija mayor, lo abrazó.

—Papá, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendas de ellos.

Mateo, más reservado, simplemente asintió, pero Carlos notó un brillo de orgullo en sus ojos.

A partir de ese día, Carlos se esforzó por recuperar la paciencia y la amabilidad que había perdido. No fue fácil. El estrés y las dificultades seguían allí, pero ahora intentaba ver a cada pasajero como una persona, no solo como una tarifa. Escuchaba, ayudaba, y poco a poco, su trabajo dejó de ser una carga insoportable.

Las pequeñas grandes cosas

Con el tiempo, Carlos y Elena se hicieron amigos. A veces, ella lo llamaba para que la llevara a alguna de sus clínicas, y aprovechaban el viaje para conversar. Elena le contaba historias de los pacientes, de las familias que ayudaba, de los médicos jóvenes que formaba. Carlos compartía anécdotas de la calle, de los pasajeros que lo sorprendían cada día.

Un día, Elena invitó a Carlos y a su familia a una fiesta en la clínica. Era el aniversario de la fundación, y querían agradecer a todos los que colaboraban. Marta y los chicos aceptaron con entusiasmo. Allí, Carlos vio el impacto real del trabajo de Elena: niños sanos, madres agradecidas, médicos y voluntarios abrazándose con alegría.

Esa noche, Carlos comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de tocar la vida de los demás.

La redención

Un año después, la vida de Carlos había cambiado. Seguía siendo taxista, pero ahora era conocido por su amabilidad y disposición a ayudar. Sus colegas lo respetaban, y muchos pasajeros pedían su taxi por recomendación. En casa, la relación con Marta y los chicos mejoró. Compartían más tiempo juntos, reían, conversaban.

Un día, mientras esperaba en la parada, vio a una joven madre con dos niños pequeños, luchando por cargar bolsas de compras bajo la lluvia. Sin dudarlo, bajó del coche y la ayudó. No le cobró el viaje. Al despedirse, la mujer le sonrió con gratitud.

Carlos pensó en Elena, en la cadena invisible de bondad que ella había iniciado años atrás. Se prometió a sí mismo nunca romper ese eslabón.

Epílogo

La vida siguió, con sus dificultades y alegrías. Carlos nunca olvidó la lección de Elena. Aprendió que cada persona que subía a su taxi era más que un simple pasajero: detrás de cada rostro había una historia, una batalla invisible, una dignidad que merecía respeto.

Elena y Carlos siguieron en contacto, compartiendo historias, apoyándose mutuamente. Y cada vez que Carlos sentía que el mundo lo endurecía de nuevo, recordaba la nota de Elena: “Nunca juzgues a alguien por lo que ves. Todos enfrentamos nuestras propias batallas”.

Y así, en una ciudad donde la prisa y la indiferencia parecían ganar terreno, dos personas demostraron que la compasión y la bondad pueden cambiar una vida, un viaje, un corazón.

News

Nunca Jamás: La herida invisible de J.M. Barrie

Un niño en la sombra de la tragedia Desde el principio, la vida de James Matthew Barrie estuvo marcada por…

Prometo pagar cuando crezca

El hombre que lo tenía todo… menos un hogar La ciudad se cubría de un suave manto dorado mientras el…

Nunca soltaré tu mano

El comienzo de dos vidas Rachel tenía veinticuatro años y un mundo entero por delante. Había terminado la universidad hacía…

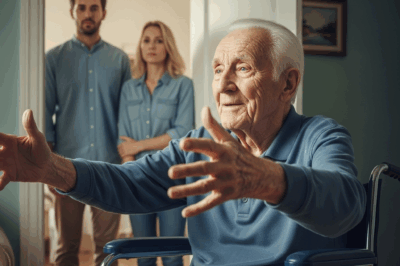

El Último Abrazo

El hombre que espera En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

El Carrito de los Sueños

La esquina del auditorio “Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se…

End of content

No more pages to load